複数辞典一括検索+![]()

![]()

○弁が立つべんがたつ🔗⭐🔉

○弁が立つべんがたつ

弁舌が巧みである。雄弁である。

⇒べん【弁・辯】

ベンガラ【Bengala オランダ・弁柄】

①(インドのベンガルに産したからいう)帯黄赤色の顔料。塗料・磁気材料・窯業剤・研磨剤に用いる。成分は酸化鉄(Ⅲ)。紅殻べにがら。

②弁柄縞の略。

⇒ベンガラ‐いと【弁柄糸】

⇒ベンガラ‐じま【弁柄縞】

⇒ベンガラ‐つむぎ【弁柄紬】

ベンガラ‐いと【弁柄糸】

ベンガル地方から舶来した木綿糸。好色五人女3「手づから―に気をつくし」

⇒ベンガラ【Bengala オランダ・弁柄】

ベンガラ‐じま【弁柄縞】

経たては絹糸で、緯よこは木綿糸の織物。江戸時代にオランダ人がインドのベンガルからもたらした。ベンガラ。

⇒ベンガラ【Bengala オランダ・弁柄】

ベンガラ‐つむぎ【弁柄紬】

弁柄縞の紬。

⇒ベンガラ【Bengala オランダ・弁柄】

へんか‐りつ【変化率】‥クワ‥

〔数〕(→)微分係数に同じ。

⇒へん‐か【変化】

ベンガル【Bengal】

インド大半島北東部の地域名。ガンジス川とブラマプトラ川との下流地域。地味肥沃で、農業が盛ん。現在は東部はバングラデシュ領、西部はインド領。

⇒ベンガル‐ご【ベンガル語】

⇒ベンガル‐コレラ【Bengal cholera】

⇒ベンガル‐ぼだいじゅ【ベンガル菩提樹】

⇒ベンガル‐わん【ベンガル湾】

ベンガル‐ご【ベンガル語】

(Bengali)ベンガル地方で用いられる言語。バングラデシュ人民共和国の国語で、インド西ベンガル州の公用語。インド‐ヨーロッパ語族のインド‐アーリア語派東部語群に属する。

⇒ベンガル【Bengal】

ベンガル‐コレラ【Bengal cholera】

新型のO139血清型コレラ菌によるコレラ。1992年にインドのチェンナイで発生、その後またたく間にインドおよび近隣国に拡大した。

⇒ベンガル【Bengal】

ベンガル‐ぼだいじゅ【ベンガル菩提樹】

クワ科の常緑高木。インド東部の原産。高さ約30メートル。枝から多数の支柱根が出て横に広がり、一株で森のようになる。葉は卵形で革質。花・果実はイチジクに似て小形。樹脂からワニスを製する。バンヤン。

⇒ベンガル【Bengal】

ベンガル‐わん【ベンガル湾】

インド大半島とミャンマーとに抱かれるインド洋の大湾。

⇒ベンガル【Bengal】

へん‐かん【片簡】

文書のきれはし。断簡。

へん‐かん【辺関】‥クワン

国境の関門。

へん‐かん【返還】‥クワン

もとの所へかえすこと。もどすこと。「占領地を―する」「優勝旗の―」

へん‐かん【返簡・返翰】

返事の手紙。返書。

へん‐かん【変換】‥クワン

①かえること。かわること。「熱エネルギーの電気エネルギーへの―」「仮名を漢字に―する」

②〔数〕一つの座標系で表された空間の点の位置などを別の座標系で表しかえること。

へん‐がん【片岩】

(→)結晶片岩けっしょうへんがんに同じ。

べん‐かん【弁官・辨官】‥クワン

律令制の官名。太政官に直属し、左右に分かれ、左弁官は中務・式部・治部・民部の4省を、右弁官は兵部・刑部・大蔵・宮内の4省を管掌し、その文書を受理し、命令を下達するなど、行政執行の中軸をなした。左右それぞれに大弁・中弁・少弁があり、その下に大史・少史がある。おほともひ。→七弁。

⇒べんかん‐の‐くだしぶみ【弁官下文】

べんかん【弁韓】

三韓の一つ。古代、朝鮮南部にあった部族国家(十二国)の総称。今の慶尚南道の南西部にあたる。後に伽耶かや諸国となり、やがて新羅しらぎに併合。弁辰べんしん。

べん‐かん【冕冠】‥クワン

天皇が即位などの大儀に着用した礼冠らいかん。冠の上部に五色の珠玉を貫いた糸縄しじょうを垂らした冕板を付けたところからの名。冕。

冕冠(近世)

へん‐かんすう【変関数】‥クワン‥

「汎はん関数」参照。

べんかん‐の‐くだしぶみ【弁官下文】‥クワン‥

(→)官宣旨かんせんじの別称。

⇒べん‐かん【弁官・辨官】

へん‐き【偏気】

かたよって調和のとれていない天地の気。浮世物語「その物既に―に埋もれて、生ずるはこれ畜生なり」

へん‐き【偏奇】

奇抜でかたよっていること。「―な趣味」

へん‐き【偏諱】

(「諱」は名の意)貴人などの2字以上の名の中の1字。将軍あるいは大名などが、家臣の功ある者、または元服の際などに名の1字を与えた。これを「偏諱を賜う」といい、その時に与えられる文書を名字みょうじ状という。

へん‐き【騙欺】

だますこと。

べん‐き【便器】

大小便をする器。おまる。おかわ。

べん‐ぎ【便宜】

①ある事をするのに都合のよいこと。便利なこと。また、そのおり。びんぎ。

②適宜の処置。「―をはかる」「―を与える」「―上二つに分ける」

⇒べんぎ‐さいりょう【便宜裁量】

⇒べんぎ‐しゅぎ【便宜主義】

⇒べんぎ‐ちせき‐せん【便宜置籍船】

⇒べんぎ‐てき【便宜的】

ペンキ【番瀝青】

(pek オランダの訛)ペイントのこと。特に、油ペイント。

⇒ペンキ‐ぬり【ペンキ塗】

⇒ペンキ‐や【ペンキ屋】

へん‐きごう【変記号】‥ガウ

楽譜で、音の高さを半音下げる記号「♭」。フラット。↔嬰えい記号。→調号(表)

べんぎ‐さいりょう【便宜裁量】‥リヤウ

(→)自由裁量に同じ。

⇒べん‐ぎ【便宜】

べんぎ‐しゅぎ【便宜主義】

根本的な処置をせず、間に合せですますやり方。

⇒べん‐ぎ【便宜】

べんぎ‐ちせき‐せん【便宜置籍船】

税金が安いなどの理由で、実質上の船主の国籍とは異なる国に船籍が置かれている船舶。リベリア・パナマ船籍が多い。

⇒べん‐ぎ【便宜】

べんぎ‐てき【便宜的】

便宜を中心に決めるさま。間に合せに行うさま。「―に処理する」「―手段」

⇒べん‐ぎ【便宜】

ペンキ‐ぬり【ペンキ塗】

ペンキを塗ること。また、それを業とする人。

⇒ペンキ【番瀝青】

ペンキ‐や【ペンキ屋】

ペンキを売り、また塗るのを業とする人。

⇒ペンキ【番瀝青】

へん‐きゃく【返却】

借りた物を返すこと。もどすこと。「図書を―する」

へん‐きゅう【扁球】‥キウ

「回転楕円体」参照。

へん‐きゅう【変宮】

日本・中国の音楽で、七声しちせいの第7音。宮きゅうより11律(長7度)高い音。1オクターブ上の宮より1律(半音)低いので、こう呼ばれる。

へん‐きゅう【偏急・褊急】‥キフ

度量が狭くて性急なこと。

べん‐きゅう【便宮】

休息のために設けた宮殿。便殿。

へん‐きょう【辺境・辺疆】‥キヤウ

中央から遠く離れた国ざかい。また、その地。辺界。太平記25「―常に侵し奪はるといへども」。「―を守備する」

⇒へんきょう‐はく【辺境伯】

へん‐きょう【偏狂】‥キヤウ

ある物事に執着し、常識をこえたことを平気でする者。

へん‐きょう【偏狭・褊狭】‥ケフ

①せまいこと。狭小。「―な土地」

②度量のせまいこと。「―な考え」

へん‐きょう【偏境】‥キヤウ

かたいなか。僻地。

べん‐きょう【勉強】‥キヤウ

①精を出してつとめること。

②学問や技術を学ぶこと。さまざまな経験を積んで学ぶこと。「数学を―する」「何事も―だ」

③商品をやすく売ること。「お値段は―しときます」

⇒べんきょう‐か【勉強家】

べんきょう‐か【勉強家】‥キヤウ‥

熱心に勉強をする人。常に研鑽にはげむ人。

⇒べん‐きょう【勉強】

へんきょう‐はく【辺境伯】‥キヤウ‥

(Markgraf ドイツ)フランク王国の辺境領の支配者。神聖ローマ帝国では諸侯の世襲称号の一つとなる。

⇒へん‐きょう【辺境・辺疆】

へん‐きょく【変局】

平常と異なる局面。非常の場合。

へん‐きょく【偏曲】

かたより曲がること。ねじけること。

へん‐きょく【編曲】

ある楽曲を他の楽器用に編みかえたり、他の演奏形式に適するように改編したりすること。「吹奏楽用に―する」

へんきょく‐てん【変曲点】

〔数〕関数のグラフが上に凸から下に凸へ、または下に凸から上に凸へ変わる点。

へん‐きん【返金】

金を返すこと。「―の催促」「差額を―する」

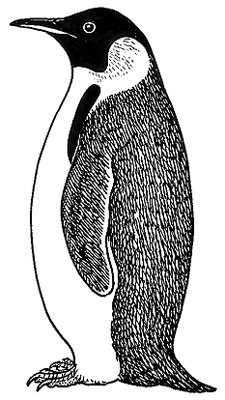

ペンギン【penguin】

ペンギン目の海鳥の総称。南半球(多くは南極付近)の沿海に生息。約17種ある。体長50〜100センチメートル。体は紡錘形、脚は短く体の後方にあり、陸上で直立して歩く。翼は短く、鰭ひれ状に変わり、巧みに泳ぐが飛べない。趾あしゆびには蹼みずかきがある。群棲して魚類・甲殻類・頭足類などを捕食する。人鳥。

エンペラーペンギン

へん‐かんすう【変関数】‥クワン‥

「汎はん関数」参照。

べんかん‐の‐くだしぶみ【弁官下文】‥クワン‥

(→)官宣旨かんせんじの別称。

⇒べん‐かん【弁官・辨官】

へん‐き【偏気】

かたよって調和のとれていない天地の気。浮世物語「その物既に―に埋もれて、生ずるはこれ畜生なり」

へん‐き【偏奇】

奇抜でかたよっていること。「―な趣味」

へん‐き【偏諱】

(「諱」は名の意)貴人などの2字以上の名の中の1字。将軍あるいは大名などが、家臣の功ある者、または元服の際などに名の1字を与えた。これを「偏諱を賜う」といい、その時に与えられる文書を名字みょうじ状という。

へん‐き【騙欺】

だますこと。

べん‐き【便器】

大小便をする器。おまる。おかわ。

べん‐ぎ【便宜】

①ある事をするのに都合のよいこと。便利なこと。また、そのおり。びんぎ。

②適宜の処置。「―をはかる」「―を与える」「―上二つに分ける」

⇒べんぎ‐さいりょう【便宜裁量】

⇒べんぎ‐しゅぎ【便宜主義】

⇒べんぎ‐ちせき‐せん【便宜置籍船】

⇒べんぎ‐てき【便宜的】

ペンキ【番瀝青】

(pek オランダの訛)ペイントのこと。特に、油ペイント。

⇒ペンキ‐ぬり【ペンキ塗】

⇒ペンキ‐や【ペンキ屋】

へん‐きごう【変記号】‥ガウ

楽譜で、音の高さを半音下げる記号「♭」。フラット。↔嬰えい記号。→調号(表)

べんぎ‐さいりょう【便宜裁量】‥リヤウ

(→)自由裁量に同じ。

⇒べん‐ぎ【便宜】

べんぎ‐しゅぎ【便宜主義】

根本的な処置をせず、間に合せですますやり方。

⇒べん‐ぎ【便宜】

べんぎ‐ちせき‐せん【便宜置籍船】

税金が安いなどの理由で、実質上の船主の国籍とは異なる国に船籍が置かれている船舶。リベリア・パナマ船籍が多い。

⇒べん‐ぎ【便宜】

べんぎ‐てき【便宜的】

便宜を中心に決めるさま。間に合せに行うさま。「―に処理する」「―手段」

⇒べん‐ぎ【便宜】

ペンキ‐ぬり【ペンキ塗】

ペンキを塗ること。また、それを業とする人。

⇒ペンキ【番瀝青】

ペンキ‐や【ペンキ屋】

ペンキを売り、また塗るのを業とする人。

⇒ペンキ【番瀝青】

へん‐きゃく【返却】

借りた物を返すこと。もどすこと。「図書を―する」

へん‐きゅう【扁球】‥キウ

「回転楕円体」参照。

へん‐きゅう【変宮】

日本・中国の音楽で、七声しちせいの第7音。宮きゅうより11律(長7度)高い音。1オクターブ上の宮より1律(半音)低いので、こう呼ばれる。

へん‐きゅう【偏急・褊急】‥キフ

度量が狭くて性急なこと。

べん‐きゅう【便宮】

休息のために設けた宮殿。便殿。

へん‐きょう【辺境・辺疆】‥キヤウ

中央から遠く離れた国ざかい。また、その地。辺界。太平記25「―常に侵し奪はるといへども」。「―を守備する」

⇒へんきょう‐はく【辺境伯】

へん‐きょう【偏狂】‥キヤウ

ある物事に執着し、常識をこえたことを平気でする者。

へん‐きょう【偏狭・褊狭】‥ケフ

①せまいこと。狭小。「―な土地」

②度量のせまいこと。「―な考え」

へん‐きょう【偏境】‥キヤウ

かたいなか。僻地。

べん‐きょう【勉強】‥キヤウ

①精を出してつとめること。

②学問や技術を学ぶこと。さまざまな経験を積んで学ぶこと。「数学を―する」「何事も―だ」

③商品をやすく売ること。「お値段は―しときます」

⇒べんきょう‐か【勉強家】

べんきょう‐か【勉強家】‥キヤウ‥

熱心に勉強をする人。常に研鑽にはげむ人。

⇒べん‐きょう【勉強】

へんきょう‐はく【辺境伯】‥キヤウ‥

(Markgraf ドイツ)フランク王国の辺境領の支配者。神聖ローマ帝国では諸侯の世襲称号の一つとなる。

⇒へん‐きょう【辺境・辺疆】

へん‐きょく【変局】

平常と異なる局面。非常の場合。

へん‐きょく【偏曲】

かたより曲がること。ねじけること。

へん‐きょく【編曲】

ある楽曲を他の楽器用に編みかえたり、他の演奏形式に適するように改編したりすること。「吹奏楽用に―する」

へんきょく‐てん【変曲点】

〔数〕関数のグラフが上に凸から下に凸へ、または下に凸から上に凸へ変わる点。

へん‐きん【返金】

金を返すこと。「―の催促」「差額を―する」

ペンギン【penguin】

ペンギン目の海鳥の総称。南半球(多くは南極付近)の沿海に生息。約17種ある。体長50〜100センチメートル。体は紡錘形、脚は短く体の後方にあり、陸上で直立して歩く。翼は短く、鰭ひれ状に変わり、巧みに泳ぐが飛べない。趾あしゆびには蹼みずかきがある。群棲して魚類・甲殻類・頭足類などを捕食する。人鳥。

エンペラーペンギン

イワトビペンギン

撮影:小宮輝之

イワトビペンギン

撮影:小宮輝之

オウサマペンギン

撮影:小宮輝之

オウサマペンギン

撮影:小宮輝之

ジェンツーペンギン

撮影:小宮輝之

ジェンツーペンギン

撮影:小宮輝之

フンボルトペンギン

撮影:小宮輝之

フンボルトペンギン

撮影:小宮輝之

ペンギン‐ブックス【Penguin Books】

イギリス人レーン(Allen Lane1902〜1970)が1935年に創立した出版社。また、同社が発行するペーパー‐バック叢書。良書を低価格で供することを旨とする。

へん‐く【辺区】

中国における共産党の支配する解放地区。初めソビエト区と呼んだものを1937年第2次国共合作によって改称した、行政上の名称。→解放区

へん‐ぐう【片隅】

かたすみ。すみ。

へん‐ぐう【辺隅】

都から遠い土地。かたいなか。国のかたすみ。

へん‐くつ【偏屈・偏窟】

性質がかたよりねじけていること。かたくな。浄瑠璃、大経師昔暦「かたくろしい―な生れつき」。「―な人」「―者」

ペン‐クラブ【PEN Club】

「国際ペンクラブ」参照。

へん‐げ【変化】

①形が変わって違ったものが現れること。

②神や仏が仮に人の姿となって現れること。権化ごんげ。竹取物語「わが子の仏、―の人と申しながら」

③動物などが姿をかえて現れること。ばけもの。妖怪。宇津保物語楼上下「かつは物の―にやとまでおぼせど」

⇒へんげ‐しん【変化身】

⇒へんげ‐ど【変化土】

⇒へんげ‐もの【変化物】

へん‐けい【扁形】

扁平な形。

⇒へんけい‐どうぶつ【扁形動物】

へん‐けい【変形】

形を変えること。形が変わること。また、その変わった形。

⇒へんけい‐きん【変形菌】

⇒へんけいせい‐かんせつしょう【変形性関節症】

⇒へんけい‐たい【変形体】

⇒へんけい‐ぶんぽう【変形文法】

⇒へんけい‐ろうどうじかんせい【変形労働時間制】

へん‐けい【変型】

規格の型と少しちがう型。本やノートの大きさなどについていう。「B5判―」

べんけい【弁慶】

①鎌倉初期の僧。幼名は鬼若丸、熊野の別当の子という。武蔵坊と号して比叡山西塔にいたが、源義経に仕えて武名をあげ、義経の没落に際しても忠実に随行、安宅あたかの関に危難を免れさせ、後に衣川の戦に討死したとして、「義経記」や謡曲・幸若舞曲などに伝説化されている。( 〜1189)

②強い者のたとえ。「内―」

③勝手道具の一つ。竹筒に数個の孔をあけ、いろいろな台所道具を差すもの。そのさまが弁慶の七つ道具を負うのに似ているからいう。

④魚の串などを刺す、わらを束ねたもの。

弁慶

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

ペンギン‐ブックス【Penguin Books】

イギリス人レーン(Allen Lane1902〜1970)が1935年に創立した出版社。また、同社が発行するペーパー‐バック叢書。良書を低価格で供することを旨とする。

へん‐く【辺区】

中国における共産党の支配する解放地区。初めソビエト区と呼んだものを1937年第2次国共合作によって改称した、行政上の名称。→解放区

へん‐ぐう【片隅】

かたすみ。すみ。

へん‐ぐう【辺隅】

都から遠い土地。かたいなか。国のかたすみ。

へん‐くつ【偏屈・偏窟】

性質がかたよりねじけていること。かたくな。浄瑠璃、大経師昔暦「かたくろしい―な生れつき」。「―な人」「―者」

ペン‐クラブ【PEN Club】

「国際ペンクラブ」参照。

へん‐げ【変化】

①形が変わって違ったものが現れること。

②神や仏が仮に人の姿となって現れること。権化ごんげ。竹取物語「わが子の仏、―の人と申しながら」

③動物などが姿をかえて現れること。ばけもの。妖怪。宇津保物語楼上下「かつは物の―にやとまでおぼせど」

⇒へんげ‐しん【変化身】

⇒へんげ‐ど【変化土】

⇒へんげ‐もの【変化物】

へん‐けい【扁形】

扁平な形。

⇒へんけい‐どうぶつ【扁形動物】

へん‐けい【変形】

形を変えること。形が変わること。また、その変わった形。

⇒へんけい‐きん【変形菌】

⇒へんけいせい‐かんせつしょう【変形性関節症】

⇒へんけい‐たい【変形体】

⇒へんけい‐ぶんぽう【変形文法】

⇒へんけい‐ろうどうじかんせい【変形労働時間制】

へん‐けい【変型】

規格の型と少しちがう型。本やノートの大きさなどについていう。「B5判―」

べんけい【弁慶】

①鎌倉初期の僧。幼名は鬼若丸、熊野の別当の子という。武蔵坊と号して比叡山西塔にいたが、源義経に仕えて武名をあげ、義経の没落に際しても忠実に随行、安宅あたかの関に危難を免れさせ、後に衣川の戦に討死したとして、「義経記」や謡曲・幸若舞曲などに伝説化されている。( 〜1189)

②強い者のたとえ。「内―」

③勝手道具の一つ。竹筒に数個の孔をあけ、いろいろな台所道具を差すもの。そのさまが弁慶の七つ道具を負うのに似ているからいう。

④魚の串などを刺す、わらを束ねたもの。

弁慶

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⑤(弁慶がいつも義経につき従っていたところから)たいこもち。幇間ほうかん。転じて、取り巻き。

⑥弁慶縞の略。

⇒べんけい‐がに【弁慶蟹】

⇒べんけい‐じま【弁慶縞】

⇒べんけい‐じょうし【弁慶上使】

⇒べんけい‐そう【弁慶草】

⇒べんけい‐やりて【弁慶遣手】

⇒弁慶ぎなた式

⇒弁慶の立往生

⇒弁慶の泣き所

べんけい【

⑤(弁慶がいつも義経につき従っていたところから)たいこもち。幇間ほうかん。転じて、取り巻き。

⑥弁慶縞の略。

⇒べんけい‐がに【弁慶蟹】

⇒べんけい‐じま【弁慶縞】

⇒べんけい‐じょうし【弁慶上使】

⇒べんけい‐そう【弁慶草】

⇒べんけい‐やりて【弁慶遣手】

⇒弁慶ぎなた式

⇒弁慶の立往生

⇒弁慶の泣き所

べんけい【 京】

中国河南省開封かいほうの古称。

べん‐けい【鞭刑】

刑罰の一つ。鞭むちや杖で背や尻を所定の回数だけたたく刑。

べんけい‐がに【弁慶蟹】

イワガニ科のカニ。甲は正方形で、幅約3センチメートル。体全体が帯黄赤色。アカテガニによく似ているが、甲面に凹凸があり、甲の側縁には切れ込みが一つある。本州中部以南に分布し、海岸の湿地や川辺に穴を掘ってすむ。〈[季]夏〉

⇒べんけい【弁慶】

京】

中国河南省開封かいほうの古称。

べん‐けい【鞭刑】

刑罰の一つ。鞭むちや杖で背や尻を所定の回数だけたたく刑。

べんけい‐がに【弁慶蟹】

イワガニ科のカニ。甲は正方形で、幅約3センチメートル。体全体が帯黄赤色。アカテガニによく似ているが、甲面に凹凸があり、甲の側縁には切れ込みが一つある。本州中部以南に分布し、海岸の湿地や川辺に穴を掘ってすむ。〈[季]夏〉

⇒べんけい【弁慶】

へん‐かんすう【変関数】‥クワン‥

「汎はん関数」参照。

べんかん‐の‐くだしぶみ【弁官下文】‥クワン‥

(→)官宣旨かんせんじの別称。

⇒べん‐かん【弁官・辨官】

へん‐き【偏気】

かたよって調和のとれていない天地の気。浮世物語「その物既に―に埋もれて、生ずるはこれ畜生なり」

へん‐き【偏奇】

奇抜でかたよっていること。「―な趣味」

へん‐き【偏諱】

(「諱」は名の意)貴人などの2字以上の名の中の1字。将軍あるいは大名などが、家臣の功ある者、または元服の際などに名の1字を与えた。これを「偏諱を賜う」といい、その時に与えられる文書を名字みょうじ状という。

へん‐き【騙欺】

だますこと。

べん‐き【便器】

大小便をする器。おまる。おかわ。

べん‐ぎ【便宜】

①ある事をするのに都合のよいこと。便利なこと。また、そのおり。びんぎ。

②適宜の処置。「―をはかる」「―を与える」「―上二つに分ける」

⇒べんぎ‐さいりょう【便宜裁量】

⇒べんぎ‐しゅぎ【便宜主義】

⇒べんぎ‐ちせき‐せん【便宜置籍船】

⇒べんぎ‐てき【便宜的】

ペンキ【番瀝青】

(pek オランダの訛)ペイントのこと。特に、油ペイント。

⇒ペンキ‐ぬり【ペンキ塗】

⇒ペンキ‐や【ペンキ屋】

へん‐きごう【変記号】‥ガウ

楽譜で、音の高さを半音下げる記号「♭」。フラット。↔嬰えい記号。→調号(表)

べんぎ‐さいりょう【便宜裁量】‥リヤウ

(→)自由裁量に同じ。

⇒べん‐ぎ【便宜】

べんぎ‐しゅぎ【便宜主義】

根本的な処置をせず、間に合せですますやり方。

⇒べん‐ぎ【便宜】

べんぎ‐ちせき‐せん【便宜置籍船】

税金が安いなどの理由で、実質上の船主の国籍とは異なる国に船籍が置かれている船舶。リベリア・パナマ船籍が多い。

⇒べん‐ぎ【便宜】

べんぎ‐てき【便宜的】

便宜を中心に決めるさま。間に合せに行うさま。「―に処理する」「―手段」

⇒べん‐ぎ【便宜】

ペンキ‐ぬり【ペンキ塗】

ペンキを塗ること。また、それを業とする人。

⇒ペンキ【番瀝青】

ペンキ‐や【ペンキ屋】

ペンキを売り、また塗るのを業とする人。

⇒ペンキ【番瀝青】

へん‐きゃく【返却】

借りた物を返すこと。もどすこと。「図書を―する」

へん‐きゅう【扁球】‥キウ

「回転楕円体」参照。

へん‐きゅう【変宮】

日本・中国の音楽で、七声しちせいの第7音。宮きゅうより11律(長7度)高い音。1オクターブ上の宮より1律(半音)低いので、こう呼ばれる。

へん‐きゅう【偏急・褊急】‥キフ

度量が狭くて性急なこと。

べん‐きゅう【便宮】

休息のために設けた宮殿。便殿。

へん‐きょう【辺境・辺疆】‥キヤウ

中央から遠く離れた国ざかい。また、その地。辺界。太平記25「―常に侵し奪はるといへども」。「―を守備する」

⇒へんきょう‐はく【辺境伯】

へん‐きょう【偏狂】‥キヤウ

ある物事に執着し、常識をこえたことを平気でする者。

へん‐きょう【偏狭・褊狭】‥ケフ

①せまいこと。狭小。「―な土地」

②度量のせまいこと。「―な考え」

へん‐きょう【偏境】‥キヤウ

かたいなか。僻地。

べん‐きょう【勉強】‥キヤウ

①精を出してつとめること。

②学問や技術を学ぶこと。さまざまな経験を積んで学ぶこと。「数学を―する」「何事も―だ」

③商品をやすく売ること。「お値段は―しときます」

⇒べんきょう‐か【勉強家】

べんきょう‐か【勉強家】‥キヤウ‥

熱心に勉強をする人。常に研鑽にはげむ人。

⇒べん‐きょう【勉強】

へんきょう‐はく【辺境伯】‥キヤウ‥

(Markgraf ドイツ)フランク王国の辺境領の支配者。神聖ローマ帝国では諸侯の世襲称号の一つとなる。

⇒へん‐きょう【辺境・辺疆】

へん‐きょく【変局】

平常と異なる局面。非常の場合。

へん‐きょく【偏曲】

かたより曲がること。ねじけること。

へん‐きょく【編曲】

ある楽曲を他の楽器用に編みかえたり、他の演奏形式に適するように改編したりすること。「吹奏楽用に―する」

へんきょく‐てん【変曲点】

〔数〕関数のグラフが上に凸から下に凸へ、または下に凸から上に凸へ変わる点。

へん‐きん【返金】

金を返すこと。「―の催促」「差額を―する」

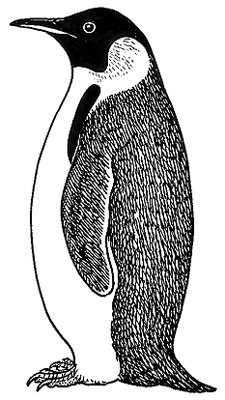

ペンギン【penguin】

ペンギン目の海鳥の総称。南半球(多くは南極付近)の沿海に生息。約17種ある。体長50〜100センチメートル。体は紡錘形、脚は短く体の後方にあり、陸上で直立して歩く。翼は短く、鰭ひれ状に変わり、巧みに泳ぐが飛べない。趾あしゆびには蹼みずかきがある。群棲して魚類・甲殻類・頭足類などを捕食する。人鳥。

エンペラーペンギン

へん‐かんすう【変関数】‥クワン‥

「汎はん関数」参照。

べんかん‐の‐くだしぶみ【弁官下文】‥クワン‥

(→)官宣旨かんせんじの別称。

⇒べん‐かん【弁官・辨官】

へん‐き【偏気】

かたよって調和のとれていない天地の気。浮世物語「その物既に―に埋もれて、生ずるはこれ畜生なり」

へん‐き【偏奇】

奇抜でかたよっていること。「―な趣味」

へん‐き【偏諱】

(「諱」は名の意)貴人などの2字以上の名の中の1字。将軍あるいは大名などが、家臣の功ある者、または元服の際などに名の1字を与えた。これを「偏諱を賜う」といい、その時に与えられる文書を名字みょうじ状という。

へん‐き【騙欺】

だますこと。

べん‐き【便器】

大小便をする器。おまる。おかわ。

べん‐ぎ【便宜】

①ある事をするのに都合のよいこと。便利なこと。また、そのおり。びんぎ。

②適宜の処置。「―をはかる」「―を与える」「―上二つに分ける」

⇒べんぎ‐さいりょう【便宜裁量】

⇒べんぎ‐しゅぎ【便宜主義】

⇒べんぎ‐ちせき‐せん【便宜置籍船】

⇒べんぎ‐てき【便宜的】

ペンキ【番瀝青】

(pek オランダの訛)ペイントのこと。特に、油ペイント。

⇒ペンキ‐ぬり【ペンキ塗】

⇒ペンキ‐や【ペンキ屋】

へん‐きごう【変記号】‥ガウ

楽譜で、音の高さを半音下げる記号「♭」。フラット。↔嬰えい記号。→調号(表)

べんぎ‐さいりょう【便宜裁量】‥リヤウ

(→)自由裁量に同じ。

⇒べん‐ぎ【便宜】

べんぎ‐しゅぎ【便宜主義】

根本的な処置をせず、間に合せですますやり方。

⇒べん‐ぎ【便宜】

べんぎ‐ちせき‐せん【便宜置籍船】

税金が安いなどの理由で、実質上の船主の国籍とは異なる国に船籍が置かれている船舶。リベリア・パナマ船籍が多い。

⇒べん‐ぎ【便宜】

べんぎ‐てき【便宜的】

便宜を中心に決めるさま。間に合せに行うさま。「―に処理する」「―手段」

⇒べん‐ぎ【便宜】

ペンキ‐ぬり【ペンキ塗】

ペンキを塗ること。また、それを業とする人。

⇒ペンキ【番瀝青】

ペンキ‐や【ペンキ屋】

ペンキを売り、また塗るのを業とする人。

⇒ペンキ【番瀝青】

へん‐きゃく【返却】

借りた物を返すこと。もどすこと。「図書を―する」

へん‐きゅう【扁球】‥キウ

「回転楕円体」参照。

へん‐きゅう【変宮】

日本・中国の音楽で、七声しちせいの第7音。宮きゅうより11律(長7度)高い音。1オクターブ上の宮より1律(半音)低いので、こう呼ばれる。

へん‐きゅう【偏急・褊急】‥キフ

度量が狭くて性急なこと。

べん‐きゅう【便宮】

休息のために設けた宮殿。便殿。

へん‐きょう【辺境・辺疆】‥キヤウ

中央から遠く離れた国ざかい。また、その地。辺界。太平記25「―常に侵し奪はるといへども」。「―を守備する」

⇒へんきょう‐はく【辺境伯】

へん‐きょう【偏狂】‥キヤウ

ある物事に執着し、常識をこえたことを平気でする者。

へん‐きょう【偏狭・褊狭】‥ケフ

①せまいこと。狭小。「―な土地」

②度量のせまいこと。「―な考え」

へん‐きょう【偏境】‥キヤウ

かたいなか。僻地。

べん‐きょう【勉強】‥キヤウ

①精を出してつとめること。

②学問や技術を学ぶこと。さまざまな経験を積んで学ぶこと。「数学を―する」「何事も―だ」

③商品をやすく売ること。「お値段は―しときます」

⇒べんきょう‐か【勉強家】

べんきょう‐か【勉強家】‥キヤウ‥

熱心に勉強をする人。常に研鑽にはげむ人。

⇒べん‐きょう【勉強】

へんきょう‐はく【辺境伯】‥キヤウ‥

(Markgraf ドイツ)フランク王国の辺境領の支配者。神聖ローマ帝国では諸侯の世襲称号の一つとなる。

⇒へん‐きょう【辺境・辺疆】

へん‐きょく【変局】

平常と異なる局面。非常の場合。

へん‐きょく【偏曲】

かたより曲がること。ねじけること。

へん‐きょく【編曲】

ある楽曲を他の楽器用に編みかえたり、他の演奏形式に適するように改編したりすること。「吹奏楽用に―する」

へんきょく‐てん【変曲点】

〔数〕関数のグラフが上に凸から下に凸へ、または下に凸から上に凸へ変わる点。

へん‐きん【返金】

金を返すこと。「―の催促」「差額を―する」

ペンギン【penguin】

ペンギン目の海鳥の総称。南半球(多くは南極付近)の沿海に生息。約17種ある。体長50〜100センチメートル。体は紡錘形、脚は短く体の後方にあり、陸上で直立して歩く。翼は短く、鰭ひれ状に変わり、巧みに泳ぐが飛べない。趾あしゆびには蹼みずかきがある。群棲して魚類・甲殻類・頭足類などを捕食する。人鳥。

エンペラーペンギン

イワトビペンギン

撮影:小宮輝之

イワトビペンギン

撮影:小宮輝之

オウサマペンギン

撮影:小宮輝之

オウサマペンギン

撮影:小宮輝之

ジェンツーペンギン

撮影:小宮輝之

ジェンツーペンギン

撮影:小宮輝之

フンボルトペンギン

撮影:小宮輝之

フンボルトペンギン

撮影:小宮輝之

ペンギン‐ブックス【Penguin Books】

イギリス人レーン(Allen Lane1902〜1970)が1935年に創立した出版社。また、同社が発行するペーパー‐バック叢書。良書を低価格で供することを旨とする。

へん‐く【辺区】

中国における共産党の支配する解放地区。初めソビエト区と呼んだものを1937年第2次国共合作によって改称した、行政上の名称。→解放区

へん‐ぐう【片隅】

かたすみ。すみ。

へん‐ぐう【辺隅】

都から遠い土地。かたいなか。国のかたすみ。

へん‐くつ【偏屈・偏窟】

性質がかたよりねじけていること。かたくな。浄瑠璃、大経師昔暦「かたくろしい―な生れつき」。「―な人」「―者」

ペン‐クラブ【PEN Club】

「国際ペンクラブ」参照。

へん‐げ【変化】

①形が変わって違ったものが現れること。

②神や仏が仮に人の姿となって現れること。権化ごんげ。竹取物語「わが子の仏、―の人と申しながら」

③動物などが姿をかえて現れること。ばけもの。妖怪。宇津保物語楼上下「かつは物の―にやとまでおぼせど」

⇒へんげ‐しん【変化身】

⇒へんげ‐ど【変化土】

⇒へんげ‐もの【変化物】

へん‐けい【扁形】

扁平な形。

⇒へんけい‐どうぶつ【扁形動物】

へん‐けい【変形】

形を変えること。形が変わること。また、その変わった形。

⇒へんけい‐きん【変形菌】

⇒へんけいせい‐かんせつしょう【変形性関節症】

⇒へんけい‐たい【変形体】

⇒へんけい‐ぶんぽう【変形文法】

⇒へんけい‐ろうどうじかんせい【変形労働時間制】

へん‐けい【変型】

規格の型と少しちがう型。本やノートの大きさなどについていう。「B5判―」

べんけい【弁慶】

①鎌倉初期の僧。幼名は鬼若丸、熊野の別当の子という。武蔵坊と号して比叡山西塔にいたが、源義経に仕えて武名をあげ、義経の没落に際しても忠実に随行、安宅あたかの関に危難を免れさせ、後に衣川の戦に討死したとして、「義経記」や謡曲・幸若舞曲などに伝説化されている。( 〜1189)

②強い者のたとえ。「内―」

③勝手道具の一つ。竹筒に数個の孔をあけ、いろいろな台所道具を差すもの。そのさまが弁慶の七つ道具を負うのに似ているからいう。

④魚の串などを刺す、わらを束ねたもの。

弁慶

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

ペンギン‐ブックス【Penguin Books】

イギリス人レーン(Allen Lane1902〜1970)が1935年に創立した出版社。また、同社が発行するペーパー‐バック叢書。良書を低価格で供することを旨とする。

へん‐く【辺区】

中国における共産党の支配する解放地区。初めソビエト区と呼んだものを1937年第2次国共合作によって改称した、行政上の名称。→解放区

へん‐ぐう【片隅】

かたすみ。すみ。

へん‐ぐう【辺隅】

都から遠い土地。かたいなか。国のかたすみ。

へん‐くつ【偏屈・偏窟】

性質がかたよりねじけていること。かたくな。浄瑠璃、大経師昔暦「かたくろしい―な生れつき」。「―な人」「―者」

ペン‐クラブ【PEN Club】

「国際ペンクラブ」参照。

へん‐げ【変化】

①形が変わって違ったものが現れること。

②神や仏が仮に人の姿となって現れること。権化ごんげ。竹取物語「わが子の仏、―の人と申しながら」

③動物などが姿をかえて現れること。ばけもの。妖怪。宇津保物語楼上下「かつは物の―にやとまでおぼせど」

⇒へんげ‐しん【変化身】

⇒へんげ‐ど【変化土】

⇒へんげ‐もの【変化物】

へん‐けい【扁形】

扁平な形。

⇒へんけい‐どうぶつ【扁形動物】

へん‐けい【変形】

形を変えること。形が変わること。また、その変わった形。

⇒へんけい‐きん【変形菌】

⇒へんけいせい‐かんせつしょう【変形性関節症】

⇒へんけい‐たい【変形体】

⇒へんけい‐ぶんぽう【変形文法】

⇒へんけい‐ろうどうじかんせい【変形労働時間制】

へん‐けい【変型】

規格の型と少しちがう型。本やノートの大きさなどについていう。「B5判―」

べんけい【弁慶】

①鎌倉初期の僧。幼名は鬼若丸、熊野の別当の子という。武蔵坊と号して比叡山西塔にいたが、源義経に仕えて武名をあげ、義経の没落に際しても忠実に随行、安宅あたかの関に危難を免れさせ、後に衣川の戦に討死したとして、「義経記」や謡曲・幸若舞曲などに伝説化されている。( 〜1189)

②強い者のたとえ。「内―」

③勝手道具の一つ。竹筒に数個の孔をあけ、いろいろな台所道具を差すもの。そのさまが弁慶の七つ道具を負うのに似ているからいう。

④魚の串などを刺す、わらを束ねたもの。

弁慶

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⑤(弁慶がいつも義経につき従っていたところから)たいこもち。幇間ほうかん。転じて、取り巻き。

⑥弁慶縞の略。

⇒べんけい‐がに【弁慶蟹】

⇒べんけい‐じま【弁慶縞】

⇒べんけい‐じょうし【弁慶上使】

⇒べんけい‐そう【弁慶草】

⇒べんけい‐やりて【弁慶遣手】

⇒弁慶ぎなた式

⇒弁慶の立往生

⇒弁慶の泣き所

べんけい【

⑤(弁慶がいつも義経につき従っていたところから)たいこもち。幇間ほうかん。転じて、取り巻き。

⑥弁慶縞の略。

⇒べんけい‐がに【弁慶蟹】

⇒べんけい‐じま【弁慶縞】

⇒べんけい‐じょうし【弁慶上使】

⇒べんけい‐そう【弁慶草】

⇒べんけい‐やりて【弁慶遣手】

⇒弁慶ぎなた式

⇒弁慶の立往生

⇒弁慶の泣き所

べんけい【 京】

中国河南省開封かいほうの古称。

べん‐けい【鞭刑】

刑罰の一つ。鞭むちや杖で背や尻を所定の回数だけたたく刑。

べんけい‐がに【弁慶蟹】

イワガニ科のカニ。甲は正方形で、幅約3センチメートル。体全体が帯黄赤色。アカテガニによく似ているが、甲面に凹凸があり、甲の側縁には切れ込みが一つある。本州中部以南に分布し、海岸の湿地や川辺に穴を掘ってすむ。〈[季]夏〉

⇒べんけい【弁慶】

京】

中国河南省開封かいほうの古称。

べん‐けい【鞭刑】

刑罰の一つ。鞭むちや杖で背や尻を所定の回数だけたたく刑。

べんけい‐がに【弁慶蟹】

イワガニ科のカニ。甲は正方形で、幅約3センチメートル。体全体が帯黄赤色。アカテガニによく似ているが、甲面に凹凸があり、甲の側縁には切れ込みが一つある。本州中部以南に分布し、海岸の湿地や川辺に穴を掘ってすむ。〈[季]夏〉

⇒べんけい【弁慶】

広辞苑 ページ 17796 での【○弁が立つ】単語。