複数辞典一括検索+![]()

![]()

○間口を広げるまぐちをひろげる🔗⭐🔉

○間口を広げるまぐちをひろげる

事業や研究の領域を広げる。

⇒ま‐ぐち【間口】

ま‐くつ【魔窟】

①悪魔の住むところ。

②悪者や売春婦などの集まり住むところ。

まく‐づかえ【幕支え】‥ヅカヘ

芝居で、開幕の時間になっても幕があかないこと。浮世床2「―と見える」

マクデブルク【Magdeburg】

ドイツ中部、ザクセン‐アンハルト州の州都。エルベ川に沿う都市。中世、ハンザ同盟に所属。製糖業が盛ん。人口23万5千(1999)。

⇒マクデブルク‐の‐はんきゅう【マクデブルクの半球】

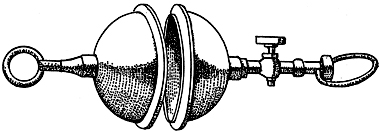

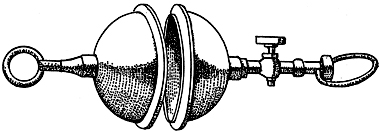

マクデブルク‐の‐はんきゅう【マクデブルクの半球】‥キウ

地上の物体が大気の圧力を受けている事実を証明した実験。マクデブルク市長であった物理学者ゲーリッケ(Otto von Guericke1602〜1686)が、金属製半球2個を密着させ内部の空気を抜くと、大気圧のため半球が容易に引き離せないことを示したもの。

マクデブルクの半球

⇒マクデブルク【Magdeburg】

まく‐でん【幕電】

電光の一種。樹枝状の火花が見えず、遠方の空一帯が遠雷とともに明るくなるもの。火花が雲に隠れて光の反射だけが見える現象。

まく‐でんい【膜電位】‥ヰ

2種の電解質溶液が膜平衡にあるとき、膜の両側に生じる電位差。電気生理学では、細胞の状態を静止電位と活動電位で表す。

マクドナルド【Claude Maxwell MacDonald】

イギリスの軍人・外交官。駐清公使。東洋でのイギリス勢力拡大に努め、義和団事件では列国義勇軍総指揮官。日露戦争中および日英同盟拡張協約締結時の駐日大使。(1852〜1915)

マクドナルド【James Ramsay MacDonald】

イギリスの政治家。1911年労働党党首。第一次大戦が勃発するや非戦論を唱え、党首を辞任。戦後、24年に最初の労働党内閣の首相兼外相。29年再び組閣、31年の財政危機に保守党・自由党と挙国内閣を組織し、労働党と訣別。(1866〜1937)

マクドナルド【Richard McDonald】

アメリカの実業家。1940年カリフォルニアで兄とレストラン「マクドナルド」を開業。後に世界的なハンバーガーのチェーンとなった。(1909〜1998)

マグナ‐カルタ【Magna Carta ラテン】

イギリス憲法の土台となった文書。1215年6月、封建貴族たちがジョン王の不法な政治に抵抗して承認を強制したもの。恣意的な課税の禁止など、主として封建貴族の権利を再確認したものであるが、その中の諸条項が近代になって人民の自由と議会の権利を擁護したものと解釈され、権利請願(1628年)・権利章典(1689年)とともにイギリス憲法の三大法典と称されるに至った。大憲章。

ま‐くなぎ【蠛】

(古くはマグナキ)

①〔動〕ヌカカの類。一説に、ミズスマシ。〈[季]夏〉。〈允恭紀訓注〉

②またたき。まばたき。めくばせ。源氏物語明石「あいなく人知れぬ物思ひさめぬる心地して、―作らせてさし置かせけり」

マグナ‐グラエキア【Magna Graecia ラテン】

(大ギリシアの意)古代、イタリア南部のギリシア植民地の総称。

まく‐なし【幕無し】

絶え間の無いこと。ひっきりなし。花暦八笑人「そう―に地口続けでどうして本読みが始められるものか」。「のべつ―」

マクナマラ【Robert Strange McNamara】

アメリカの政治家。61〜68年ケネディ・ジョンソン政権下で国防長官を務め、ベトナム戦争を指揮。核戦略策定に深く関わった。68〜81年世界銀行総裁。回顧録がある。(1916〜)

マクナマラ

提供:ullstein bild/APL

⇒マクデブルク【Magdeburg】

まく‐でん【幕電】

電光の一種。樹枝状の火花が見えず、遠方の空一帯が遠雷とともに明るくなるもの。火花が雲に隠れて光の反射だけが見える現象。

まく‐でんい【膜電位】‥ヰ

2種の電解質溶液が膜平衡にあるとき、膜の両側に生じる電位差。電気生理学では、細胞の状態を静止電位と活動電位で表す。

マクドナルド【Claude Maxwell MacDonald】

イギリスの軍人・外交官。駐清公使。東洋でのイギリス勢力拡大に努め、義和団事件では列国義勇軍総指揮官。日露戦争中および日英同盟拡張協約締結時の駐日大使。(1852〜1915)

マクドナルド【James Ramsay MacDonald】

イギリスの政治家。1911年労働党党首。第一次大戦が勃発するや非戦論を唱え、党首を辞任。戦後、24年に最初の労働党内閣の首相兼外相。29年再び組閣、31年の財政危機に保守党・自由党と挙国内閣を組織し、労働党と訣別。(1866〜1937)

マクドナルド【Richard McDonald】

アメリカの実業家。1940年カリフォルニアで兄とレストラン「マクドナルド」を開業。後に世界的なハンバーガーのチェーンとなった。(1909〜1998)

マグナ‐カルタ【Magna Carta ラテン】

イギリス憲法の土台となった文書。1215年6月、封建貴族たちがジョン王の不法な政治に抵抗して承認を強制したもの。恣意的な課税の禁止など、主として封建貴族の権利を再確認したものであるが、その中の諸条項が近代になって人民の自由と議会の権利を擁護したものと解釈され、権利請願(1628年)・権利章典(1689年)とともにイギリス憲法の三大法典と称されるに至った。大憲章。

ま‐くなぎ【蠛】

(古くはマグナキ)

①〔動〕ヌカカの類。一説に、ミズスマシ。〈[季]夏〉。〈允恭紀訓注〉

②またたき。まばたき。めくばせ。源氏物語明石「あいなく人知れぬ物思ひさめぬる心地して、―作らせてさし置かせけり」

マグナ‐グラエキア【Magna Graecia ラテン】

(大ギリシアの意)古代、イタリア南部のギリシア植民地の総称。

まく‐なし【幕無し】

絶え間の無いこと。ひっきりなし。花暦八笑人「そう―に地口続けでどうして本読みが始められるものか」。「のべつ―」

マクナマラ【Robert Strange McNamara】

アメリカの政治家。61〜68年ケネディ・ジョンソン政権下で国防長官を務め、ベトナム戦争を指揮。核戦略策定に深く関わった。68〜81年世界銀行総裁。回顧録がある。(1916〜)

マクナマラ

提供:ullstein bild/APL

マグナム【magnum】

多量の火薬を装填そうてんした高性能の銃弾。また、その銃弾を使用する大型拳銃。

マグニチュード【magnitude】

(「大きさ」「規模」の意)地震の全体としての規模を表す数値。震源のエネルギーが大きいほど大。震度とは異なる。1923年(大正12)の関東大地震はマグニチュード7.9、95年の兵庫県南部地震は7.2。

マクニン【Macnin】

海人草まくり・かいにんそうから製した回虫駆除剤の一つ。商標名。

マグヌス‐こうか【マグヌス効果】‥カウクワ

(発見者であるドイツの物理学者マグヌス(H. G. Magnus1802〜1870)に因む)流体中を回転する物体に、回転軸と垂直な方向に、流速と回転速度の積に比例する力が働く現象。野球の変化球はこの効果により生じる。

マグネサイト【magnesite】

(→)菱苦土鉱りょうくどこう。

マグネシア【magnesia】

(→)酸化マグネシウムの通称。

マグネシウム【magnesium】

(古代ギリシアの一地方マグネシアに由来)金属元素の一種。元素記号Mg 原子番号12。原子量24.31。銀白色の軽金属。主要鉱物は菱苦土鉱りょうくどこう。海水中にはナトリウムに次いで多量に存在する。電解法によって生産。酸に溶けやすく、水素を発生して塩類を作る。高温では強い光を放って燃え酸化物となる。マグネシウム合金の成分、アルミニウム軽合金の添加剤に用いられ、これらの合金は航空機材や自動車工業で重要。

⇒マグネシウム‐ごうきん【マグネシウム合金】

マグネシウム‐ごうきん【マグネシウム合金】‥ガフ‥

軽合金の一種。マグネシウムを主とし、これにアルミニウム・亜鉛・マンガン・ジルコニウムなどを含む。加工しやすく、軽量で強度大。

⇒マグネシウム【magnesium】

マグネタイト【magnetite】

(→)磁鉄鉱。

マグネチック【magnetic】

「磁石の」「磁気的」の意。

⇒マグネチック‐スピーカー【magnetic speaker】

マグネチック‐スピーカー【magnetic speaker】

スピーカーの一種。永久磁石を利用して、音声電流を通じるコイルによって鉄片を振動させ、これを振動膜に伝えて音を発する。

⇒マグネチック【magnetic】

マグネット【magneet オランダ・magnet イギリス】

磁石。磁鉄。

マグネトロン【magnetron】

マイクロ波などの発振に用いる特殊真空管。円筒形の陽極とその軸に陰極を配置し、全体に磁界をかける。磁電管。

まく‐の‐うち【幕の内】

①昔、将軍の相撲上覧の際に、幔幕まんまくの内に伺候しこうし、円座御免えんざごめんの待遇を受けた最もすぐれた数人の力士。まくうち。

②転じて、相撲の番付で、第一段の欄内に名を記される上級の力士。前頭まえがしら以上のもの。まくうち。

③(芝居の幕間に食べたことから)胡麻をかけた小さな握り飯とおかずを詰め合わせた弁当。幕の内弁当。

ま‐くば・る【間配る】

〔他四〕

間隔をおいて配置する。あちらこちらに分けておく。日葡辞書「ニンジュ(人数)ヲマクバリアワスル」「ハシラ(柱)ヲマクバル」

まく‐ひき【幕引き】

幕を引いて芝居を終えること。転じて、事を終りにすること。終わること。「事件の―」

まく‐ぶんり【膜分離】

膜を用いて物質を分離する方法。分離膜表面の穴の孔径や物質の溶解度差等を利用する。

まく‐へいこう【膜平衡】‥カウ

半透膜を隔てて電解質溶液間に成り立つ平衡。ドナン(F. G. Donnan1870〜1956)の膜平衡。→膜電位

まく‐へき【膜壁】

膜質のしきり。

マクベス【Macbeth】

シェークスピアの四大悲劇の一つ。1605年頃の作。スコットランドの武将マクベス( 〜1057)は三人の魔女の予言に野心を抱き、ダンカン王を弑逆しぎゃく、将軍バンクォーを暗殺したが、後に王の長男らによって討ち取られる。

まく‐へん【膜片】

膜の片状のもの。

まく‐ほし

(推量の助動詞ムのク語法に形容詞「欲し」の付いた形)…することが望ましい。…したい。万葉集13「妹に見せまくほしき白波」→まほし

まく‐ま【幕間】

(→)「まくあい」に同じ。

マグマ【magma】

溶融した造岩物質(メルト)を主体とする、地下に存在する流動物体。メルト中に結晶を含み、水などの揮発成分が融けこんでいるのが普通。地上に出れば火山ガスと溶岩流などになる。固結したものが火成岩。岩漿がんしょう。

⇒マグマ‐オーシャン【magma ocean】

⇒マグマ‐だまり【マグマ溜り】

マグマ‐オーシャン【magma ocean】

地球の形成期に、微惑星の衝突による熱で表層のほとんどが溶けた状態。

⇒マグマ【magma】

まく‐まく

めまい・吐き気のするさま。むかむか。狂言、雷「何にもせよ高い所から落ちたれば―する」

マグマ‐だまり【マグマ溜り】

地下のマグマがたまっている部分。多くは火山の下数キロメートルぐらいの深さにあって、火山噴火の際のエネルギーおよび噴出物を供給。

⇒マグマ【magma】

マクマホン‐ライン【McMahon line】

1914年3月、イギリスとチベットが秘密合意したイギリス領インドの北東部とチベットとの境界線。イギリス側の代表マクマホン(Henry M.1862〜1949)の名に因む。第二次大戦後、中国とインドとの間で紛争を生じた。

まく‐み【幕見】

(→)一幕見ひとまくみに同じ。

マクミラン【Harold Macmillan】

イギリスの政治家。マクミラン出版社主の家の出。1924年以来保守党下院議員。57〜63年首相。第二次大戦後の復興に尽力。(1894〜1986)

まくめい‐がっき【膜鳴楽器】‥ガク‥

(membranophone)楽器分類の一つ。打楽器のうち、張った膜の振動によって音を発するもの。主にドラムの類で、バス‐ドラム・太鼓・鼓・ティンパニなど。

まく‐めいろ【膜迷路】

〔医〕内耳の主要部分。骨迷路内にあり、内リンパ液で満たされている。膜質迷路。

まく‐も【莫目・莫牟】

古代の高麗楽こまがく・百済楽に用いた三韓系の管楽器。竹の縦笛。今は廃絶。〈倭名類聚鈔4〉

まく‐もうぞう【莫妄想】‥マウザウ

禅家の語。妄想することなかれ。妄想は判断・分別のこと。判断・分別に陥ることを戒める。

まく‐や【幕屋】

①幕を張りめぐらした小屋。

②幕を張ってしつらえた能楽・芝居などの楽屋。

まく‐ゆ【幕湯】

温泉などで、貴賤の人の混浴を避けるために一部分を幕でへだてたもの。

まくら【枕】

①寝る時に頭を支えるもの。万葉集5「敷

マグナム【magnum】

多量の火薬を装填そうてんした高性能の銃弾。また、その銃弾を使用する大型拳銃。

マグニチュード【magnitude】

(「大きさ」「規模」の意)地震の全体としての規模を表す数値。震源のエネルギーが大きいほど大。震度とは異なる。1923年(大正12)の関東大地震はマグニチュード7.9、95年の兵庫県南部地震は7.2。

マクニン【Macnin】

海人草まくり・かいにんそうから製した回虫駆除剤の一つ。商標名。

マグヌス‐こうか【マグヌス効果】‥カウクワ

(発見者であるドイツの物理学者マグヌス(H. G. Magnus1802〜1870)に因む)流体中を回転する物体に、回転軸と垂直な方向に、流速と回転速度の積に比例する力が働く現象。野球の変化球はこの効果により生じる。

マグネサイト【magnesite】

(→)菱苦土鉱りょうくどこう。

マグネシア【magnesia】

(→)酸化マグネシウムの通称。

マグネシウム【magnesium】

(古代ギリシアの一地方マグネシアに由来)金属元素の一種。元素記号Mg 原子番号12。原子量24.31。銀白色の軽金属。主要鉱物は菱苦土鉱りょうくどこう。海水中にはナトリウムに次いで多量に存在する。電解法によって生産。酸に溶けやすく、水素を発生して塩類を作る。高温では強い光を放って燃え酸化物となる。マグネシウム合金の成分、アルミニウム軽合金の添加剤に用いられ、これらの合金は航空機材や自動車工業で重要。

⇒マグネシウム‐ごうきん【マグネシウム合金】

マグネシウム‐ごうきん【マグネシウム合金】‥ガフ‥

軽合金の一種。マグネシウムを主とし、これにアルミニウム・亜鉛・マンガン・ジルコニウムなどを含む。加工しやすく、軽量で強度大。

⇒マグネシウム【magnesium】

マグネタイト【magnetite】

(→)磁鉄鉱。

マグネチック【magnetic】

「磁石の」「磁気的」の意。

⇒マグネチック‐スピーカー【magnetic speaker】

マグネチック‐スピーカー【magnetic speaker】

スピーカーの一種。永久磁石を利用して、音声電流を通じるコイルによって鉄片を振動させ、これを振動膜に伝えて音を発する。

⇒マグネチック【magnetic】

マグネット【magneet オランダ・magnet イギリス】

磁石。磁鉄。

マグネトロン【magnetron】

マイクロ波などの発振に用いる特殊真空管。円筒形の陽極とその軸に陰極を配置し、全体に磁界をかける。磁電管。

まく‐の‐うち【幕の内】

①昔、将軍の相撲上覧の際に、幔幕まんまくの内に伺候しこうし、円座御免えんざごめんの待遇を受けた最もすぐれた数人の力士。まくうち。

②転じて、相撲の番付で、第一段の欄内に名を記される上級の力士。前頭まえがしら以上のもの。まくうち。

③(芝居の幕間に食べたことから)胡麻をかけた小さな握り飯とおかずを詰め合わせた弁当。幕の内弁当。

ま‐くば・る【間配る】

〔他四〕

間隔をおいて配置する。あちらこちらに分けておく。日葡辞書「ニンジュ(人数)ヲマクバリアワスル」「ハシラ(柱)ヲマクバル」

まく‐ひき【幕引き】

幕を引いて芝居を終えること。転じて、事を終りにすること。終わること。「事件の―」

まく‐ぶんり【膜分離】

膜を用いて物質を分離する方法。分離膜表面の穴の孔径や物質の溶解度差等を利用する。

まく‐へいこう【膜平衡】‥カウ

半透膜を隔てて電解質溶液間に成り立つ平衡。ドナン(F. G. Donnan1870〜1956)の膜平衡。→膜電位

まく‐へき【膜壁】

膜質のしきり。

マクベス【Macbeth】

シェークスピアの四大悲劇の一つ。1605年頃の作。スコットランドの武将マクベス( 〜1057)は三人の魔女の予言に野心を抱き、ダンカン王を弑逆しぎゃく、将軍バンクォーを暗殺したが、後に王の長男らによって討ち取られる。

まく‐へん【膜片】

膜の片状のもの。

まく‐ほし

(推量の助動詞ムのク語法に形容詞「欲し」の付いた形)…することが望ましい。…したい。万葉集13「妹に見せまくほしき白波」→まほし

まく‐ま【幕間】

(→)「まくあい」に同じ。

マグマ【magma】

溶融した造岩物質(メルト)を主体とする、地下に存在する流動物体。メルト中に結晶を含み、水などの揮発成分が融けこんでいるのが普通。地上に出れば火山ガスと溶岩流などになる。固結したものが火成岩。岩漿がんしょう。

⇒マグマ‐オーシャン【magma ocean】

⇒マグマ‐だまり【マグマ溜り】

マグマ‐オーシャン【magma ocean】

地球の形成期に、微惑星の衝突による熱で表層のほとんどが溶けた状態。

⇒マグマ【magma】

まく‐まく

めまい・吐き気のするさま。むかむか。狂言、雷「何にもせよ高い所から落ちたれば―する」

マグマ‐だまり【マグマ溜り】

地下のマグマがたまっている部分。多くは火山の下数キロメートルぐらいの深さにあって、火山噴火の際のエネルギーおよび噴出物を供給。

⇒マグマ【magma】

マクマホン‐ライン【McMahon line】

1914年3月、イギリスとチベットが秘密合意したイギリス領インドの北東部とチベットとの境界線。イギリス側の代表マクマホン(Henry M.1862〜1949)の名に因む。第二次大戦後、中国とインドとの間で紛争を生じた。

まく‐み【幕見】

(→)一幕見ひとまくみに同じ。

マクミラン【Harold Macmillan】

イギリスの政治家。マクミラン出版社主の家の出。1924年以来保守党下院議員。57〜63年首相。第二次大戦後の復興に尽力。(1894〜1986)

まくめい‐がっき【膜鳴楽器】‥ガク‥

(membranophone)楽器分類の一つ。打楽器のうち、張った膜の振動によって音を発するもの。主にドラムの類で、バス‐ドラム・太鼓・鼓・ティンパニなど。

まく‐めいろ【膜迷路】

〔医〕内耳の主要部分。骨迷路内にあり、内リンパ液で満たされている。膜質迷路。

まく‐も【莫目・莫牟】

古代の高麗楽こまがく・百済楽に用いた三韓系の管楽器。竹の縦笛。今は廃絶。〈倭名類聚鈔4〉

まく‐もうぞう【莫妄想】‥マウザウ

禅家の語。妄想することなかれ。妄想は判断・分別のこと。判断・分別に陥ることを戒める。

まく‐や【幕屋】

①幕を張りめぐらした小屋。

②幕を張ってしつらえた能楽・芝居などの楽屋。

まく‐ゆ【幕湯】

温泉などで、貴賤の人の混浴を避けるために一部分を幕でへだてたもの。

まくら【枕】

①寝る時に頭を支えるもの。万葉集5「敷 しきたえの―離さらずて夢いめにし見えむ」。〈倭名類聚鈔14〉

②寝ること。泊まること。「旅―」「草―」

③頭の方。古今和歌集雑体「―より跡より恋のせめくれば」

④長いものの下に横に据えて、支えとするもの。

⑤物事のよりどころ。典拠。たね。「歌―」

⑥前置きの言葉。落語家などが初めにつけて話す短い話。「―を振る」

⑦地歌・箏曲そうきょくの手事(間奏)の頭につける短い部分。序。

⇒まくら‐あて【枕当て】

⇒まくら‐いし【枕石】

⇒まくら‐え【枕絵】

⇒まくら‐が【枕香】

⇒まくら‐がい【枕貝】

⇒まくら‐がえし【枕返し】

⇒まくら‐かけ【枕掛け】

⇒まくら‐かご【枕籠】

⇒まくら‐がたな【枕刀】

⇒まくら‐がって【枕勝手】

⇒まくら‐がね【枕金】

⇒まくら‐がみ【枕上】

⇒まくら‐がみ【枕神】

⇒まくら‐がみ【枕紙】

⇒まくら‐がや【枕蚊帳】

⇒まくら‐ぎ【枕木】

⇒まくら‐ぎちょう【枕几帳】

⇒まくら‐ぎょう【枕経】

⇒まくら‐きん【枕金】

⇒まくら‐げいしゃ【枕芸者】

⇒まくら‐ごと【枕言】

⇒まくら‐ことば【枕詞・枕言葉】

⇒まくら‐ごめ【枕米】

⇒まくら‐さがし【枕探し】

⇒まくら‐さがり【枕下がり】

⇒まくら‐しょうじ【枕障子】

⇒まくらじょう‐ようがん【枕状溶岩】

⇒まくら‐ずもう【枕相撲】

⇒まくら‐ぞい【枕添】

⇒まくら‐ぞうし【枕草紙】

⇒まくら‐だち【枕太刀】

⇒まくら‐だんご【枕団子】

⇒まくら‐づく【枕付く】

⇒まくら‐づくえ【枕机】

⇒まくら‐つどえ【枕集え】

⇒まくら‐どけい【枕時計】

⇒まくら‐なおし【枕直し】

⇒まくら‐ばこ【枕箱】

⇒まくら‐ばな【枕花】

⇒まくら‐び【枕火】

⇒まくら‐ひき【枕引き】

⇒まくら‐びょうぶ【枕屏風】

⇒まくら‐べ【枕辺】

⇒まくら‐ぼん【枕本】

⇒まくら‐めし【枕飯】

⇒まくら‐もじ【枕文字】

⇒まくら‐もと【枕許・枕元】

⇒まくら‐ものがたり【枕物語】

⇒まくら‐やり【枕槍】

⇒まくら‐わきざし【枕脇差】

⇒枕が上がらない

⇒枕片去る

⇒枕定む

⇒枕枕く

⇒枕結ぶ

⇒枕を重ねる

⇒枕を交わす

⇒枕を攲てる

⇒枕を高くする

⇒枕を直す

⇒枕を並べる

⇒枕を濡らす

⇒枕を割る

まくら‐あて【枕当て】

枕の汚れを防ぐためにおおう布または紙。

⇒まくら【枕】

まくら‐いし【枕石】

死者の枕元に置く石。浜で拾い、埋葬のとき、戒名を書いて墓の上に置くのが普通。→仏石ほとけいし。

⇒まくら【枕】

まくら‐え【枕絵】‥ヱ

男女閨中の秘戯を描いた絵。枕草紙まくらぞうし。春画。好色一代男3「銀の間―の襖障子」

⇒まくら【枕】

まくら‐が【枕香】

枕にしみ移った香。

⇒まくら【枕】

しきたえの―離さらずて夢いめにし見えむ」。〈倭名類聚鈔14〉

②寝ること。泊まること。「旅―」「草―」

③頭の方。古今和歌集雑体「―より跡より恋のせめくれば」

④長いものの下に横に据えて、支えとするもの。

⑤物事のよりどころ。典拠。たね。「歌―」

⑥前置きの言葉。落語家などが初めにつけて話す短い話。「―を振る」

⑦地歌・箏曲そうきょくの手事(間奏)の頭につける短い部分。序。

⇒まくら‐あて【枕当て】

⇒まくら‐いし【枕石】

⇒まくら‐え【枕絵】

⇒まくら‐が【枕香】

⇒まくら‐がい【枕貝】

⇒まくら‐がえし【枕返し】

⇒まくら‐かけ【枕掛け】

⇒まくら‐かご【枕籠】

⇒まくら‐がたな【枕刀】

⇒まくら‐がって【枕勝手】

⇒まくら‐がね【枕金】

⇒まくら‐がみ【枕上】

⇒まくら‐がみ【枕神】

⇒まくら‐がみ【枕紙】

⇒まくら‐がや【枕蚊帳】

⇒まくら‐ぎ【枕木】

⇒まくら‐ぎちょう【枕几帳】

⇒まくら‐ぎょう【枕経】

⇒まくら‐きん【枕金】

⇒まくら‐げいしゃ【枕芸者】

⇒まくら‐ごと【枕言】

⇒まくら‐ことば【枕詞・枕言葉】

⇒まくら‐ごめ【枕米】

⇒まくら‐さがし【枕探し】

⇒まくら‐さがり【枕下がり】

⇒まくら‐しょうじ【枕障子】

⇒まくらじょう‐ようがん【枕状溶岩】

⇒まくら‐ずもう【枕相撲】

⇒まくら‐ぞい【枕添】

⇒まくら‐ぞうし【枕草紙】

⇒まくら‐だち【枕太刀】

⇒まくら‐だんご【枕団子】

⇒まくら‐づく【枕付く】

⇒まくら‐づくえ【枕机】

⇒まくら‐つどえ【枕集え】

⇒まくら‐どけい【枕時計】

⇒まくら‐なおし【枕直し】

⇒まくら‐ばこ【枕箱】

⇒まくら‐ばな【枕花】

⇒まくら‐び【枕火】

⇒まくら‐ひき【枕引き】

⇒まくら‐びょうぶ【枕屏風】

⇒まくら‐べ【枕辺】

⇒まくら‐ぼん【枕本】

⇒まくら‐めし【枕飯】

⇒まくら‐もじ【枕文字】

⇒まくら‐もと【枕許・枕元】

⇒まくら‐ものがたり【枕物語】

⇒まくら‐やり【枕槍】

⇒まくら‐わきざし【枕脇差】

⇒枕が上がらない

⇒枕片去る

⇒枕定む

⇒枕枕く

⇒枕結ぶ

⇒枕を重ねる

⇒枕を交わす

⇒枕を攲てる

⇒枕を高くする

⇒枕を直す

⇒枕を並べる

⇒枕を濡らす

⇒枕を割る

まくら‐あて【枕当て】

枕の汚れを防ぐためにおおう布または紙。

⇒まくら【枕】

まくら‐いし【枕石】

死者の枕元に置く石。浜で拾い、埋葬のとき、戒名を書いて墓の上に置くのが普通。→仏石ほとけいし。

⇒まくら【枕】

まくら‐え【枕絵】‥ヱ

男女閨中の秘戯を描いた絵。枕草紙まくらぞうし。春画。好色一代男3「銀の間―の襖障子」

⇒まくら【枕】

まくら‐が【枕香】

枕にしみ移った香。

⇒まくら【枕】

⇒マクデブルク【Magdeburg】

まく‐でん【幕電】

電光の一種。樹枝状の火花が見えず、遠方の空一帯が遠雷とともに明るくなるもの。火花が雲に隠れて光の反射だけが見える現象。

まく‐でんい【膜電位】‥ヰ

2種の電解質溶液が膜平衡にあるとき、膜の両側に生じる電位差。電気生理学では、細胞の状態を静止電位と活動電位で表す。

マクドナルド【Claude Maxwell MacDonald】

イギリスの軍人・外交官。駐清公使。東洋でのイギリス勢力拡大に努め、義和団事件では列国義勇軍総指揮官。日露戦争中および日英同盟拡張協約締結時の駐日大使。(1852〜1915)

マクドナルド【James Ramsay MacDonald】

イギリスの政治家。1911年労働党党首。第一次大戦が勃発するや非戦論を唱え、党首を辞任。戦後、24年に最初の労働党内閣の首相兼外相。29年再び組閣、31年の財政危機に保守党・自由党と挙国内閣を組織し、労働党と訣別。(1866〜1937)

マクドナルド【Richard McDonald】

アメリカの実業家。1940年カリフォルニアで兄とレストラン「マクドナルド」を開業。後に世界的なハンバーガーのチェーンとなった。(1909〜1998)

マグナ‐カルタ【Magna Carta ラテン】

イギリス憲法の土台となった文書。1215年6月、封建貴族たちがジョン王の不法な政治に抵抗して承認を強制したもの。恣意的な課税の禁止など、主として封建貴族の権利を再確認したものであるが、その中の諸条項が近代になって人民の自由と議会の権利を擁護したものと解釈され、権利請願(1628年)・権利章典(1689年)とともにイギリス憲法の三大法典と称されるに至った。大憲章。

ま‐くなぎ【蠛】

(古くはマグナキ)

①〔動〕ヌカカの類。一説に、ミズスマシ。〈[季]夏〉。〈允恭紀訓注〉

②またたき。まばたき。めくばせ。源氏物語明石「あいなく人知れぬ物思ひさめぬる心地して、―作らせてさし置かせけり」

マグナ‐グラエキア【Magna Graecia ラテン】

(大ギリシアの意)古代、イタリア南部のギリシア植民地の総称。

まく‐なし【幕無し】

絶え間の無いこと。ひっきりなし。花暦八笑人「そう―に地口続けでどうして本読みが始められるものか」。「のべつ―」

マクナマラ【Robert Strange McNamara】

アメリカの政治家。61〜68年ケネディ・ジョンソン政権下で国防長官を務め、ベトナム戦争を指揮。核戦略策定に深く関わった。68〜81年世界銀行総裁。回顧録がある。(1916〜)

マクナマラ

提供:ullstein bild/APL

⇒マクデブルク【Magdeburg】

まく‐でん【幕電】

電光の一種。樹枝状の火花が見えず、遠方の空一帯が遠雷とともに明るくなるもの。火花が雲に隠れて光の反射だけが見える現象。

まく‐でんい【膜電位】‥ヰ

2種の電解質溶液が膜平衡にあるとき、膜の両側に生じる電位差。電気生理学では、細胞の状態を静止電位と活動電位で表す。

マクドナルド【Claude Maxwell MacDonald】

イギリスの軍人・外交官。駐清公使。東洋でのイギリス勢力拡大に努め、義和団事件では列国義勇軍総指揮官。日露戦争中および日英同盟拡張協約締結時の駐日大使。(1852〜1915)

マクドナルド【James Ramsay MacDonald】

イギリスの政治家。1911年労働党党首。第一次大戦が勃発するや非戦論を唱え、党首を辞任。戦後、24年に最初の労働党内閣の首相兼外相。29年再び組閣、31年の財政危機に保守党・自由党と挙国内閣を組織し、労働党と訣別。(1866〜1937)

マクドナルド【Richard McDonald】

アメリカの実業家。1940年カリフォルニアで兄とレストラン「マクドナルド」を開業。後に世界的なハンバーガーのチェーンとなった。(1909〜1998)

マグナ‐カルタ【Magna Carta ラテン】

イギリス憲法の土台となった文書。1215年6月、封建貴族たちがジョン王の不法な政治に抵抗して承認を強制したもの。恣意的な課税の禁止など、主として封建貴族の権利を再確認したものであるが、その中の諸条項が近代になって人民の自由と議会の権利を擁護したものと解釈され、権利請願(1628年)・権利章典(1689年)とともにイギリス憲法の三大法典と称されるに至った。大憲章。

ま‐くなぎ【蠛】

(古くはマグナキ)

①〔動〕ヌカカの類。一説に、ミズスマシ。〈[季]夏〉。〈允恭紀訓注〉

②またたき。まばたき。めくばせ。源氏物語明石「あいなく人知れぬ物思ひさめぬる心地して、―作らせてさし置かせけり」

マグナ‐グラエキア【Magna Graecia ラテン】

(大ギリシアの意)古代、イタリア南部のギリシア植民地の総称。

まく‐なし【幕無し】

絶え間の無いこと。ひっきりなし。花暦八笑人「そう―に地口続けでどうして本読みが始められるものか」。「のべつ―」

マクナマラ【Robert Strange McNamara】

アメリカの政治家。61〜68年ケネディ・ジョンソン政権下で国防長官を務め、ベトナム戦争を指揮。核戦略策定に深く関わった。68〜81年世界銀行総裁。回顧録がある。(1916〜)

マクナマラ

提供:ullstein bild/APL

マグナム【magnum】

多量の火薬を装填そうてんした高性能の銃弾。また、その銃弾を使用する大型拳銃。

マグニチュード【magnitude】

(「大きさ」「規模」の意)地震の全体としての規模を表す数値。震源のエネルギーが大きいほど大。震度とは異なる。1923年(大正12)の関東大地震はマグニチュード7.9、95年の兵庫県南部地震は7.2。

マクニン【Macnin】

海人草まくり・かいにんそうから製した回虫駆除剤の一つ。商標名。

マグヌス‐こうか【マグヌス効果】‥カウクワ

(発見者であるドイツの物理学者マグヌス(H. G. Magnus1802〜1870)に因む)流体中を回転する物体に、回転軸と垂直な方向に、流速と回転速度の積に比例する力が働く現象。野球の変化球はこの効果により生じる。

マグネサイト【magnesite】

(→)菱苦土鉱りょうくどこう。

マグネシア【magnesia】

(→)酸化マグネシウムの通称。

マグネシウム【magnesium】

(古代ギリシアの一地方マグネシアに由来)金属元素の一種。元素記号Mg 原子番号12。原子量24.31。銀白色の軽金属。主要鉱物は菱苦土鉱りょうくどこう。海水中にはナトリウムに次いで多量に存在する。電解法によって生産。酸に溶けやすく、水素を発生して塩類を作る。高温では強い光を放って燃え酸化物となる。マグネシウム合金の成分、アルミニウム軽合金の添加剤に用いられ、これらの合金は航空機材や自動車工業で重要。

⇒マグネシウム‐ごうきん【マグネシウム合金】

マグネシウム‐ごうきん【マグネシウム合金】‥ガフ‥

軽合金の一種。マグネシウムを主とし、これにアルミニウム・亜鉛・マンガン・ジルコニウムなどを含む。加工しやすく、軽量で強度大。

⇒マグネシウム【magnesium】

マグネタイト【magnetite】

(→)磁鉄鉱。

マグネチック【magnetic】

「磁石の」「磁気的」の意。

⇒マグネチック‐スピーカー【magnetic speaker】

マグネチック‐スピーカー【magnetic speaker】

スピーカーの一種。永久磁石を利用して、音声電流を通じるコイルによって鉄片を振動させ、これを振動膜に伝えて音を発する。

⇒マグネチック【magnetic】

マグネット【magneet オランダ・magnet イギリス】

磁石。磁鉄。

マグネトロン【magnetron】

マイクロ波などの発振に用いる特殊真空管。円筒形の陽極とその軸に陰極を配置し、全体に磁界をかける。磁電管。

まく‐の‐うち【幕の内】

①昔、将軍の相撲上覧の際に、幔幕まんまくの内に伺候しこうし、円座御免えんざごめんの待遇を受けた最もすぐれた数人の力士。まくうち。

②転じて、相撲の番付で、第一段の欄内に名を記される上級の力士。前頭まえがしら以上のもの。まくうち。

③(芝居の幕間に食べたことから)胡麻をかけた小さな握り飯とおかずを詰め合わせた弁当。幕の内弁当。

ま‐くば・る【間配る】

〔他四〕

間隔をおいて配置する。あちらこちらに分けておく。日葡辞書「ニンジュ(人数)ヲマクバリアワスル」「ハシラ(柱)ヲマクバル」

まく‐ひき【幕引き】

幕を引いて芝居を終えること。転じて、事を終りにすること。終わること。「事件の―」

まく‐ぶんり【膜分離】

膜を用いて物質を分離する方法。分離膜表面の穴の孔径や物質の溶解度差等を利用する。

まく‐へいこう【膜平衡】‥カウ

半透膜を隔てて電解質溶液間に成り立つ平衡。ドナン(F. G. Donnan1870〜1956)の膜平衡。→膜電位

まく‐へき【膜壁】

膜質のしきり。

マクベス【Macbeth】

シェークスピアの四大悲劇の一つ。1605年頃の作。スコットランドの武将マクベス( 〜1057)は三人の魔女の予言に野心を抱き、ダンカン王を弑逆しぎゃく、将軍バンクォーを暗殺したが、後に王の長男らによって討ち取られる。

まく‐へん【膜片】

膜の片状のもの。

まく‐ほし

(推量の助動詞ムのク語法に形容詞「欲し」の付いた形)…することが望ましい。…したい。万葉集13「妹に見せまくほしき白波」→まほし

まく‐ま【幕間】

(→)「まくあい」に同じ。

マグマ【magma】

溶融した造岩物質(メルト)を主体とする、地下に存在する流動物体。メルト中に結晶を含み、水などの揮発成分が融けこんでいるのが普通。地上に出れば火山ガスと溶岩流などになる。固結したものが火成岩。岩漿がんしょう。

⇒マグマ‐オーシャン【magma ocean】

⇒マグマ‐だまり【マグマ溜り】

マグマ‐オーシャン【magma ocean】

地球の形成期に、微惑星の衝突による熱で表層のほとんどが溶けた状態。

⇒マグマ【magma】

まく‐まく

めまい・吐き気のするさま。むかむか。狂言、雷「何にもせよ高い所から落ちたれば―する」

マグマ‐だまり【マグマ溜り】

地下のマグマがたまっている部分。多くは火山の下数キロメートルぐらいの深さにあって、火山噴火の際のエネルギーおよび噴出物を供給。

⇒マグマ【magma】

マクマホン‐ライン【McMahon line】

1914年3月、イギリスとチベットが秘密合意したイギリス領インドの北東部とチベットとの境界線。イギリス側の代表マクマホン(Henry M.1862〜1949)の名に因む。第二次大戦後、中国とインドとの間で紛争を生じた。

まく‐み【幕見】

(→)一幕見ひとまくみに同じ。

マクミラン【Harold Macmillan】

イギリスの政治家。マクミラン出版社主の家の出。1924年以来保守党下院議員。57〜63年首相。第二次大戦後の復興に尽力。(1894〜1986)

まくめい‐がっき【膜鳴楽器】‥ガク‥

(membranophone)楽器分類の一つ。打楽器のうち、張った膜の振動によって音を発するもの。主にドラムの類で、バス‐ドラム・太鼓・鼓・ティンパニなど。

まく‐めいろ【膜迷路】

〔医〕内耳の主要部分。骨迷路内にあり、内リンパ液で満たされている。膜質迷路。

まく‐も【莫目・莫牟】

古代の高麗楽こまがく・百済楽に用いた三韓系の管楽器。竹の縦笛。今は廃絶。〈倭名類聚鈔4〉

まく‐もうぞう【莫妄想】‥マウザウ

禅家の語。妄想することなかれ。妄想は判断・分別のこと。判断・分別に陥ることを戒める。

まく‐や【幕屋】

①幕を張りめぐらした小屋。

②幕を張ってしつらえた能楽・芝居などの楽屋。

まく‐ゆ【幕湯】

温泉などで、貴賤の人の混浴を避けるために一部分を幕でへだてたもの。

まくら【枕】

①寝る時に頭を支えるもの。万葉集5「敷

マグナム【magnum】

多量の火薬を装填そうてんした高性能の銃弾。また、その銃弾を使用する大型拳銃。

マグニチュード【magnitude】

(「大きさ」「規模」の意)地震の全体としての規模を表す数値。震源のエネルギーが大きいほど大。震度とは異なる。1923年(大正12)の関東大地震はマグニチュード7.9、95年の兵庫県南部地震は7.2。

マクニン【Macnin】

海人草まくり・かいにんそうから製した回虫駆除剤の一つ。商標名。

マグヌス‐こうか【マグヌス効果】‥カウクワ

(発見者であるドイツの物理学者マグヌス(H. G. Magnus1802〜1870)に因む)流体中を回転する物体に、回転軸と垂直な方向に、流速と回転速度の積に比例する力が働く現象。野球の変化球はこの効果により生じる。

マグネサイト【magnesite】

(→)菱苦土鉱りょうくどこう。

マグネシア【magnesia】

(→)酸化マグネシウムの通称。

マグネシウム【magnesium】

(古代ギリシアの一地方マグネシアに由来)金属元素の一種。元素記号Mg 原子番号12。原子量24.31。銀白色の軽金属。主要鉱物は菱苦土鉱りょうくどこう。海水中にはナトリウムに次いで多量に存在する。電解法によって生産。酸に溶けやすく、水素を発生して塩類を作る。高温では強い光を放って燃え酸化物となる。マグネシウム合金の成分、アルミニウム軽合金の添加剤に用いられ、これらの合金は航空機材や自動車工業で重要。

⇒マグネシウム‐ごうきん【マグネシウム合金】

マグネシウム‐ごうきん【マグネシウム合金】‥ガフ‥

軽合金の一種。マグネシウムを主とし、これにアルミニウム・亜鉛・マンガン・ジルコニウムなどを含む。加工しやすく、軽量で強度大。

⇒マグネシウム【magnesium】

マグネタイト【magnetite】

(→)磁鉄鉱。

マグネチック【magnetic】

「磁石の」「磁気的」の意。

⇒マグネチック‐スピーカー【magnetic speaker】

マグネチック‐スピーカー【magnetic speaker】

スピーカーの一種。永久磁石を利用して、音声電流を通じるコイルによって鉄片を振動させ、これを振動膜に伝えて音を発する。

⇒マグネチック【magnetic】

マグネット【magneet オランダ・magnet イギリス】

磁石。磁鉄。

マグネトロン【magnetron】

マイクロ波などの発振に用いる特殊真空管。円筒形の陽極とその軸に陰極を配置し、全体に磁界をかける。磁電管。

まく‐の‐うち【幕の内】

①昔、将軍の相撲上覧の際に、幔幕まんまくの内に伺候しこうし、円座御免えんざごめんの待遇を受けた最もすぐれた数人の力士。まくうち。

②転じて、相撲の番付で、第一段の欄内に名を記される上級の力士。前頭まえがしら以上のもの。まくうち。

③(芝居の幕間に食べたことから)胡麻をかけた小さな握り飯とおかずを詰め合わせた弁当。幕の内弁当。

ま‐くば・る【間配る】

〔他四〕

間隔をおいて配置する。あちらこちらに分けておく。日葡辞書「ニンジュ(人数)ヲマクバリアワスル」「ハシラ(柱)ヲマクバル」

まく‐ひき【幕引き】

幕を引いて芝居を終えること。転じて、事を終りにすること。終わること。「事件の―」

まく‐ぶんり【膜分離】

膜を用いて物質を分離する方法。分離膜表面の穴の孔径や物質の溶解度差等を利用する。

まく‐へいこう【膜平衡】‥カウ

半透膜を隔てて電解質溶液間に成り立つ平衡。ドナン(F. G. Donnan1870〜1956)の膜平衡。→膜電位

まく‐へき【膜壁】

膜質のしきり。

マクベス【Macbeth】

シェークスピアの四大悲劇の一つ。1605年頃の作。スコットランドの武将マクベス( 〜1057)は三人の魔女の予言に野心を抱き、ダンカン王を弑逆しぎゃく、将軍バンクォーを暗殺したが、後に王の長男らによって討ち取られる。

まく‐へん【膜片】

膜の片状のもの。

まく‐ほし

(推量の助動詞ムのク語法に形容詞「欲し」の付いた形)…することが望ましい。…したい。万葉集13「妹に見せまくほしき白波」→まほし

まく‐ま【幕間】

(→)「まくあい」に同じ。

マグマ【magma】

溶融した造岩物質(メルト)を主体とする、地下に存在する流動物体。メルト中に結晶を含み、水などの揮発成分が融けこんでいるのが普通。地上に出れば火山ガスと溶岩流などになる。固結したものが火成岩。岩漿がんしょう。

⇒マグマ‐オーシャン【magma ocean】

⇒マグマ‐だまり【マグマ溜り】

マグマ‐オーシャン【magma ocean】

地球の形成期に、微惑星の衝突による熱で表層のほとんどが溶けた状態。

⇒マグマ【magma】

まく‐まく

めまい・吐き気のするさま。むかむか。狂言、雷「何にもせよ高い所から落ちたれば―する」

マグマ‐だまり【マグマ溜り】

地下のマグマがたまっている部分。多くは火山の下数キロメートルぐらいの深さにあって、火山噴火の際のエネルギーおよび噴出物を供給。

⇒マグマ【magma】

マクマホン‐ライン【McMahon line】

1914年3月、イギリスとチベットが秘密合意したイギリス領インドの北東部とチベットとの境界線。イギリス側の代表マクマホン(Henry M.1862〜1949)の名に因む。第二次大戦後、中国とインドとの間で紛争を生じた。

まく‐み【幕見】

(→)一幕見ひとまくみに同じ。

マクミラン【Harold Macmillan】

イギリスの政治家。マクミラン出版社主の家の出。1924年以来保守党下院議員。57〜63年首相。第二次大戦後の復興に尽力。(1894〜1986)

まくめい‐がっき【膜鳴楽器】‥ガク‥

(membranophone)楽器分類の一つ。打楽器のうち、張った膜の振動によって音を発するもの。主にドラムの類で、バス‐ドラム・太鼓・鼓・ティンパニなど。

まく‐めいろ【膜迷路】

〔医〕内耳の主要部分。骨迷路内にあり、内リンパ液で満たされている。膜質迷路。

まく‐も【莫目・莫牟】

古代の高麗楽こまがく・百済楽に用いた三韓系の管楽器。竹の縦笛。今は廃絶。〈倭名類聚鈔4〉

まく‐もうぞう【莫妄想】‥マウザウ

禅家の語。妄想することなかれ。妄想は判断・分別のこと。判断・分別に陥ることを戒める。

まく‐や【幕屋】

①幕を張りめぐらした小屋。

②幕を張ってしつらえた能楽・芝居などの楽屋。

まく‐ゆ【幕湯】

温泉などで、貴賤の人の混浴を避けるために一部分を幕でへだてたもの。

まくら【枕】

①寝る時に頭を支えるもの。万葉集5「敷 しきたえの―離さらずて夢いめにし見えむ」。〈倭名類聚鈔14〉

②寝ること。泊まること。「旅―」「草―」

③頭の方。古今和歌集雑体「―より跡より恋のせめくれば」

④長いものの下に横に据えて、支えとするもの。

⑤物事のよりどころ。典拠。たね。「歌―」

⑥前置きの言葉。落語家などが初めにつけて話す短い話。「―を振る」

⑦地歌・箏曲そうきょくの手事(間奏)の頭につける短い部分。序。

⇒まくら‐あて【枕当て】

⇒まくら‐いし【枕石】

⇒まくら‐え【枕絵】

⇒まくら‐が【枕香】

⇒まくら‐がい【枕貝】

⇒まくら‐がえし【枕返し】

⇒まくら‐かけ【枕掛け】

⇒まくら‐かご【枕籠】

⇒まくら‐がたな【枕刀】

⇒まくら‐がって【枕勝手】

⇒まくら‐がね【枕金】

⇒まくら‐がみ【枕上】

⇒まくら‐がみ【枕神】

⇒まくら‐がみ【枕紙】

⇒まくら‐がや【枕蚊帳】

⇒まくら‐ぎ【枕木】

⇒まくら‐ぎちょう【枕几帳】

⇒まくら‐ぎょう【枕経】

⇒まくら‐きん【枕金】

⇒まくら‐げいしゃ【枕芸者】

⇒まくら‐ごと【枕言】

⇒まくら‐ことば【枕詞・枕言葉】

⇒まくら‐ごめ【枕米】

⇒まくら‐さがし【枕探し】

⇒まくら‐さがり【枕下がり】

⇒まくら‐しょうじ【枕障子】

⇒まくらじょう‐ようがん【枕状溶岩】

⇒まくら‐ずもう【枕相撲】

⇒まくら‐ぞい【枕添】

⇒まくら‐ぞうし【枕草紙】

⇒まくら‐だち【枕太刀】

⇒まくら‐だんご【枕団子】

⇒まくら‐づく【枕付く】

⇒まくら‐づくえ【枕机】

⇒まくら‐つどえ【枕集え】

⇒まくら‐どけい【枕時計】

⇒まくら‐なおし【枕直し】

⇒まくら‐ばこ【枕箱】

⇒まくら‐ばな【枕花】

⇒まくら‐び【枕火】

⇒まくら‐ひき【枕引き】

⇒まくら‐びょうぶ【枕屏風】

⇒まくら‐べ【枕辺】

⇒まくら‐ぼん【枕本】

⇒まくら‐めし【枕飯】

⇒まくら‐もじ【枕文字】

⇒まくら‐もと【枕許・枕元】

⇒まくら‐ものがたり【枕物語】

⇒まくら‐やり【枕槍】

⇒まくら‐わきざし【枕脇差】

⇒枕が上がらない

⇒枕片去る

⇒枕定む

⇒枕枕く

⇒枕結ぶ

⇒枕を重ねる

⇒枕を交わす

⇒枕を攲てる

⇒枕を高くする

⇒枕を直す

⇒枕を並べる

⇒枕を濡らす

⇒枕を割る

まくら‐あて【枕当て】

枕の汚れを防ぐためにおおう布または紙。

⇒まくら【枕】

まくら‐いし【枕石】

死者の枕元に置く石。浜で拾い、埋葬のとき、戒名を書いて墓の上に置くのが普通。→仏石ほとけいし。

⇒まくら【枕】

まくら‐え【枕絵】‥ヱ

男女閨中の秘戯を描いた絵。枕草紙まくらぞうし。春画。好色一代男3「銀の間―の襖障子」

⇒まくら【枕】

まくら‐が【枕香】

枕にしみ移った香。

⇒まくら【枕】

しきたえの―離さらずて夢いめにし見えむ」。〈倭名類聚鈔14〉

②寝ること。泊まること。「旅―」「草―」

③頭の方。古今和歌集雑体「―より跡より恋のせめくれば」

④長いものの下に横に据えて、支えとするもの。

⑤物事のよりどころ。典拠。たね。「歌―」

⑥前置きの言葉。落語家などが初めにつけて話す短い話。「―を振る」

⑦地歌・箏曲そうきょくの手事(間奏)の頭につける短い部分。序。

⇒まくら‐あて【枕当て】

⇒まくら‐いし【枕石】

⇒まくら‐え【枕絵】

⇒まくら‐が【枕香】

⇒まくら‐がい【枕貝】

⇒まくら‐がえし【枕返し】

⇒まくら‐かけ【枕掛け】

⇒まくら‐かご【枕籠】

⇒まくら‐がたな【枕刀】

⇒まくら‐がって【枕勝手】

⇒まくら‐がね【枕金】

⇒まくら‐がみ【枕上】

⇒まくら‐がみ【枕神】

⇒まくら‐がみ【枕紙】

⇒まくら‐がや【枕蚊帳】

⇒まくら‐ぎ【枕木】

⇒まくら‐ぎちょう【枕几帳】

⇒まくら‐ぎょう【枕経】

⇒まくら‐きん【枕金】

⇒まくら‐げいしゃ【枕芸者】

⇒まくら‐ごと【枕言】

⇒まくら‐ことば【枕詞・枕言葉】

⇒まくら‐ごめ【枕米】

⇒まくら‐さがし【枕探し】

⇒まくら‐さがり【枕下がり】

⇒まくら‐しょうじ【枕障子】

⇒まくらじょう‐ようがん【枕状溶岩】

⇒まくら‐ずもう【枕相撲】

⇒まくら‐ぞい【枕添】

⇒まくら‐ぞうし【枕草紙】

⇒まくら‐だち【枕太刀】

⇒まくら‐だんご【枕団子】

⇒まくら‐づく【枕付く】

⇒まくら‐づくえ【枕机】

⇒まくら‐つどえ【枕集え】

⇒まくら‐どけい【枕時計】

⇒まくら‐なおし【枕直し】

⇒まくら‐ばこ【枕箱】

⇒まくら‐ばな【枕花】

⇒まくら‐び【枕火】

⇒まくら‐ひき【枕引き】

⇒まくら‐びょうぶ【枕屏風】

⇒まくら‐べ【枕辺】

⇒まくら‐ぼん【枕本】

⇒まくら‐めし【枕飯】

⇒まくら‐もじ【枕文字】

⇒まくら‐もと【枕許・枕元】

⇒まくら‐ものがたり【枕物語】

⇒まくら‐やり【枕槍】

⇒まくら‐わきざし【枕脇差】

⇒枕が上がらない

⇒枕片去る

⇒枕定む

⇒枕枕く

⇒枕結ぶ

⇒枕を重ねる

⇒枕を交わす

⇒枕を攲てる

⇒枕を高くする

⇒枕を直す

⇒枕を並べる

⇒枕を濡らす

⇒枕を割る

まくら‐あて【枕当て】

枕の汚れを防ぐためにおおう布または紙。

⇒まくら【枕】

まくら‐いし【枕石】

死者の枕元に置く石。浜で拾い、埋葬のとき、戒名を書いて墓の上に置くのが普通。→仏石ほとけいし。

⇒まくら【枕】

まくら‐え【枕絵】‥ヱ

男女閨中の秘戯を描いた絵。枕草紙まくらぞうし。春画。好色一代男3「銀の間―の襖障子」

⇒まくら【枕】

まくら‐が【枕香】

枕にしみ移った香。

⇒まくら【枕】

広辞苑 ページ 18437 での【○間口を広げる】単語。