複数辞典一括検索+![]()

![]()

○大阪の食い倒れおおさかのくいだおれ🔗⭐🔉

○大阪の食い倒れおおさかのくいだおれ

大阪の人は、財産をなくすほど食い道楽であるということ。「京の着倒れ」とならべていう。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐ふゆのじん【大坂冬の陣】オホ‥ヂン

1614年冬(慶長19年11月)徳川家康が豊臣氏の拠る大坂城を攻めた戦い。関ヶ原の戦の後、家康は豊臣氏を滅ぼそうと謀り、方広寺の鐘銘事件を口実として攻めたが、城が堅固で落ちず、翌月いったん和議を結んだ。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐ふりつ‐だいがく【大阪府立大学】オホ‥

公立大学法人の一つ。官立および大阪府立の旧制諸専門学校を母体として1949年浪速大学設立、55年現校名に改称。2005年大阪女子大学・大阪府立看護大学を統合・再編し、法人化。本部は堺市。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐へいや【大阪平野】オホ‥

大阪湾の沿岸、大阪府と兵庫県南東部にまたがる、近畿地方最大の平野。淀川・大和川などが流れる。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐べん【大阪弁】オホ‥

大阪地方で話される方言。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐まちぶぎょう【大坂町奉行】オホ‥ギヤウ

江戸幕府の職名。老中の支配に属し、旗本から選任されて与力・同心が付属。大坂に在勤して市政・訴訟をつかさどり、城代・定番と議して非常の警備にあたった。1722年(享保7)以後は上方支配を京都町奉行と二分し、河内・和泉・摂津・播磨4カ国の訴訟や幕領の租税徴収をも担当。東西各一人が月番交替で訴願を受理。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐めつけ【大坂目付】オホ‥

江戸幕府の職名。老中に属し、2名が交替して大坂に駐在し、大坂在勤の万石以下の士の行動を監察。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐わん【大阪湾】オホ‥

瀬戸内海の東端にあたる湾。西は明石海峡と淡路島、南は友ヶ島水道(紀淡海峡)で限られる。古称、茅渟海ちぬのうみ。和泉灘。摂津灘。

大阪湾

撮影:的場 啓

⇒おおさか【大阪・大坂】

おお‐さき【大前駆】オホ‥

さきばらいの者が先を追う声を長くひくこと。枕草子78「殿上人のは短ければ、―こさきとつけて聞きさわぐ」↔小前駆こさき

おおさき【大崎】オホ‥

宮城県北西部の市。農業が盛ん。北西部には鳴子温泉がある。東部の蕪栗沼かぶくりぬまはラムサール条約湿地。人口13万8千。

おおさき‐はちまんぐう【大崎八幡宮】オホ‥

仙台市青葉区八幡にある元村社。祭神は応神天皇・仲哀天皇・神功皇后。今の社殿は1607年(慶長12)伊達政宗の建立。現存する権現造の最古の代表。

おお‐さくらそう【大桜草】オホ‥サウ

サクラソウ科の多年草。日本の中部・北部の高山湿地に自生し、高さは約30センチメートル。葉は腎臓形で基部は心形。掌状に浅裂、ふぞろいな鋸歯がある。夏、紫紅色の花を散形花序につける。

おお‐ざけ【大酒】オホ‥

多量の酒。また、多量に酒を飲むこと。たいしゅ。狂言、暇の袋「―までたべて酔狂を致し」。「―飲み」

おおさざき‐の‐みこと【大鷦鷯尊】オホ‥

仁徳天皇の名。

おお‐さじ【大匙】オホ‥

①大きい匙。

②容量15ミリリットルの計量スプーン。→計量スプーン

おお‐さつ【大札】オホ‥

金額の大きい紙幣。↔小札

おお‐ざっぱ【大雑把】オホ‥

こまかい事にこだわらないさま。粗雑なさま。おおまか。「―な考え方」「―に数える」

おお‐ざつま【大薩摩】オホ‥

①大薩摩節の略。

②大薩摩節の芸姓。

⇒おおざつま‐ぶし【大薩摩節】

おおざつま‐ぶし【大薩摩節】オホ‥

浄瑠璃の一流派。享保(1716〜1736)頃、初世大薩摩主膳太夫が江戸で創始。豪壮な曲風で歌舞伎の荒事の浄瑠璃として一時隆盛。19世紀以降は長唄に吸収され、現在に至る。

⇒おお‐ざつま【大薩摩】

おお‐ざと【邑・阝】オホ‥

(阝は里の意。阜偏こざとへんの「阝」と区別していう)漢字の旁つくりの一つ。「部」「郡」などの旁の「阝」の称。おおざる。のぼりざと。

おお‐さび【大皺】オホ‥

烏帽子えぼしの皺しぼが大きく不揃いで、高低の定まらないもの。浄瑠璃、源氏烏帽子折「烏帽子は―の粒の荒らかに」

おおさむ‐こさむ【大寒小寒】オホ‥

寒い日に子供が歌う歌の一節。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「お筆がせなに―。猿のべべ借つてきしよ」

おお‐ざゆう【大左右】オホ‥イウ

「左右さゆう4」参照。

オーサリング【authoring】

素材となるテキスト・図表・写真・音声・動画など様々な素材を編集・統合して一つのまとまったコンテンツを作ること。多く、マルチメディア‐コンテンツ作成に関していう。「―‐システム」

おお‐ざる【邑】オホ‥

(→)「おおざと」に同じ。

おお‐さわぎ【大騒ぎ】オホ‥

ひどく騒ぐこと。「家中―になる」

おおさわ‐くずれ【大沢崩れ】オホサハクヅレ

富士山西斜面の、岩石が大きく崩落した谷。幅は数百メートル、長さ約10キロメートル。

おおさわ‐の‐いけ【大沢の池】オホサハ‥

京都市右京区北嵯峨、大覚寺の東にある池。もと嵯峨天皇の離宮庭園内にあった。北側の名古曾滝なこそのたき跡とともに名勝地。

大沢池

撮影:的場 啓

⇒おおさか【大阪・大坂】

おお‐さき【大前駆】オホ‥

さきばらいの者が先を追う声を長くひくこと。枕草子78「殿上人のは短ければ、―こさきとつけて聞きさわぐ」↔小前駆こさき

おおさき【大崎】オホ‥

宮城県北西部の市。農業が盛ん。北西部には鳴子温泉がある。東部の蕪栗沼かぶくりぬまはラムサール条約湿地。人口13万8千。

おおさき‐はちまんぐう【大崎八幡宮】オホ‥

仙台市青葉区八幡にある元村社。祭神は応神天皇・仲哀天皇・神功皇后。今の社殿は1607年(慶長12)伊達政宗の建立。現存する権現造の最古の代表。

おお‐さくらそう【大桜草】オホ‥サウ

サクラソウ科の多年草。日本の中部・北部の高山湿地に自生し、高さは約30センチメートル。葉は腎臓形で基部は心形。掌状に浅裂、ふぞろいな鋸歯がある。夏、紫紅色の花を散形花序につける。

おお‐ざけ【大酒】オホ‥

多量の酒。また、多量に酒を飲むこと。たいしゅ。狂言、暇の袋「―までたべて酔狂を致し」。「―飲み」

おおさざき‐の‐みこと【大鷦鷯尊】オホ‥

仁徳天皇の名。

おお‐さじ【大匙】オホ‥

①大きい匙。

②容量15ミリリットルの計量スプーン。→計量スプーン

おお‐さつ【大札】オホ‥

金額の大きい紙幣。↔小札

おお‐ざっぱ【大雑把】オホ‥

こまかい事にこだわらないさま。粗雑なさま。おおまか。「―な考え方」「―に数える」

おお‐ざつま【大薩摩】オホ‥

①大薩摩節の略。

②大薩摩節の芸姓。

⇒おおざつま‐ぶし【大薩摩節】

おおざつま‐ぶし【大薩摩節】オホ‥

浄瑠璃の一流派。享保(1716〜1736)頃、初世大薩摩主膳太夫が江戸で創始。豪壮な曲風で歌舞伎の荒事の浄瑠璃として一時隆盛。19世紀以降は長唄に吸収され、現在に至る。

⇒おお‐ざつま【大薩摩】

おお‐ざと【邑・阝】オホ‥

(阝は里の意。阜偏こざとへんの「阝」と区別していう)漢字の旁つくりの一つ。「部」「郡」などの旁の「阝」の称。おおざる。のぼりざと。

おお‐さび【大皺】オホ‥

烏帽子えぼしの皺しぼが大きく不揃いで、高低の定まらないもの。浄瑠璃、源氏烏帽子折「烏帽子は―の粒の荒らかに」

おおさむ‐こさむ【大寒小寒】オホ‥

寒い日に子供が歌う歌の一節。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「お筆がせなに―。猿のべべ借つてきしよ」

おお‐ざゆう【大左右】オホ‥イウ

「左右さゆう4」参照。

オーサリング【authoring】

素材となるテキスト・図表・写真・音声・動画など様々な素材を編集・統合して一つのまとまったコンテンツを作ること。多く、マルチメディア‐コンテンツ作成に関していう。「―‐システム」

おお‐ざる【邑】オホ‥

(→)「おおざと」に同じ。

おお‐さわぎ【大騒ぎ】オホ‥

ひどく騒ぐこと。「家中―になる」

おおさわ‐くずれ【大沢崩れ】オホサハクヅレ

富士山西斜面の、岩石が大きく崩落した谷。幅は数百メートル、長さ約10キロメートル。

おおさわ‐の‐いけ【大沢の池】オホサハ‥

京都市右京区北嵯峨、大覚寺の東にある池。もと嵯峨天皇の離宮庭園内にあった。北側の名古曾滝なこそのたき跡とともに名勝地。

大沢池

撮影:的場 啓

おお‐ざわやか【大爽やか】オホザハヤカ

甚だ爽快なさま。狂言、萩大名「―にゆつたりとして潔い事ぢやな」

おお‐さんしょううお【大山椒魚】オホ‥セウウヲ

サンショウウオのうち最大の種。全長120センチメートルに達する。頭は大きく胴は太く、両体側に皮膚のひだがある。乳白色で独特の匂いのある粘液を出し、これが山椒に似た香りがすることから、この名がある。愛知県瀬戸市以西の本州、九州北部の山間の清流にすむ。特別天然記念物。ハンザキ。

おおさんしょううお

おお‐ざわやか【大爽やか】オホザハヤカ

甚だ爽快なさま。狂言、萩大名「―にゆつたりとして潔い事ぢやな」

おお‐さんしょううお【大山椒魚】オホ‥セウウヲ

サンショウウオのうち最大の種。全長120センチメートルに達する。頭は大きく胴は太く、両体側に皮膚のひだがある。乳白色で独特の匂いのある粘液を出し、これが山椒に似た香りがすることから、この名がある。愛知県瀬戸市以西の本州、九州北部の山間の清流にすむ。特別天然記念物。ハンザキ。

おおさんしょううお

オオサンショウウオ

提供:東京動物園協会

オオサンショウウオ

提供:東京動物園協会

オオサンショウウオ

提供:NHK

おお‐さんばし【大桟橋】オホ‥

江戸山谷堀さんやぼりの船宿付近にかかっていた桟橋。吉原通いの客には馴染なじみであった。

おお・し【大し】オホシ

〔形ク〕

(ほとんど連体形のみを使う)大きい。偉大である。万葉集2「東ひむかしの―・き御門みかどを」→おおき→おおきい

おお・し【多し】オホシ

〔形ク〕

⇒おおい

おお・し【雄雄し】ヲヲシ

〔形シク〕

⇒おおしい

おおし【凡】オホシ

〔副〕

およそ。だいたい。源氏物語少女「―かいもとのあるじ、甚だ非常ひぞうに侍りたうぶ」

おお‐じ【大路】オホヂ

(古くオホチと清音)都などの、幅の広い道。大通り。万葉集15「奈良の―は行き良けど」。日葡辞書「ヲウチ」↔小路

⇒大路を渡す

おお‐じ【祖父】オホヂ

(オオチチの約)

①父母の父。そふ。↔おおば。

②老人。老翁。

祖父

オオサンショウウオ

提供:NHK

おお‐さんばし【大桟橋】オホ‥

江戸山谷堀さんやぼりの船宿付近にかかっていた桟橋。吉原通いの客には馴染なじみであった。

おお・し【大し】オホシ

〔形ク〕

(ほとんど連体形のみを使う)大きい。偉大である。万葉集2「東ひむかしの―・き御門みかどを」→おおき→おおきい

おお・し【多し】オホシ

〔形ク〕

⇒おおい

おお・し【雄雄し】ヲヲシ

〔形シク〕

⇒おおしい

おおし【凡】オホシ

〔副〕

およそ。だいたい。源氏物語少女「―かいもとのあるじ、甚だ非常ひぞうに侍りたうぶ」

おお‐じ【大路】オホヂ

(古くオホチと清音)都などの、幅の広い道。大通り。万葉集15「奈良の―は行き良けど」。日葡辞書「ヲウチ」↔小路

⇒大路を渡す

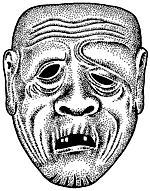

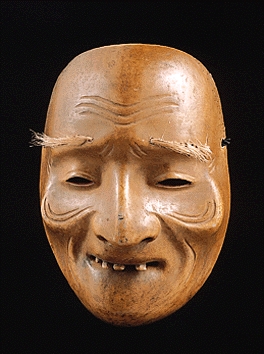

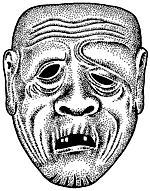

おお‐じ【祖父】オホヂ

(オオチチの約)

①父母の父。そふ。↔おおば。

②老人。老翁。

祖父

③狂言面の一つ。老人の役に用いる。

祖父

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

③狂言面の一つ。老人の役に用いる。

祖父

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

⇒おおじ‐の‐みこと【皇祖】

おおし・い【多しい】オホシイ

〔形〕

(多シをシク活用化したもの)多い。重大である。大したものである。狂言、八句連歌「―・い事でもないによつて」

おおし・い【雄雄しい】ヲヲシイ

〔形〕[文]をを・し(シク)

男らしい。勇ましい。けなげだ。安康紀(図書寮本)永治頃点「雄断ヲヲシキタバカリ」。「―・くも気高い」↔女々めめしい

オー‐ジー【OG】

(和製語old girl)(在校生に対して)卒業した女子。先輩。

オー‐シー‐アール【OCR】

(optical character reader)光学的文字読取装置。印刷あるいは手書きされた文字の形を感光素子を用いて電気信号に変えることによって、自動的に文字を識別する装置。

オージー‐ビーフ【Aussie beef】

(Aussieは「オーストラリアの」の意)オーストラリア産の牛肉。

オー‐ジェー‐ティー【OJT】

(on-the-job training)従業員の職業訓練で、仕事の現場で実務に携わりながら業務に必要な知識・技術を習得させるもの。職場内訓練。↔オフ‐ジェー‐ティー(off-JT)

おおしお【大塩】オホシホ

姓氏の一つ。

⇒おおしお‐へいはちろう【大塩平八郎】

おお‐しお【大潮】オホシホ

月と太陽の起潮力があわさって、潮差が最大となる潮汐。月と太陽が地球に対して一直線上に位置する場合、すなわち満月と新月の頃に生じる。朔望潮。堀河百首雑「―や淡路の瀬門の吹分けに」↔小潮

おおしお‐へいはちろう【大塩平八郎】オホシホ‥ラウ

江戸後期の陽明学者。大坂町奉行所の与力。諱いみなは正高、のち後素としもと。号は中斎。家塾を洗心洞と名づけた。大坂天満(一説に阿波)生れ。天保の飢饉に救済を町奉行に請うが、入れられず、蔵書を売り払い窮民を救う。天保8年(1837)2月大坂に救民・幕政批判の兵を挙げ、敗れて潜伏後、放火して自殺。著「洗心洞箚記」「古本大学刮目」など。(1793〜1837)

→作品:『洗心洞箚記』

→作品:檄文

⇒おおしお【大塩】

おお‐じか【麋】オホ‥

ヘラジカ・アカシカ・ワピチなど大形のシカの別称。

おお‐じかけ【大仕掛】オホ‥

仕掛の大きいこと。大規模。「―の見世物」

おおじ‐が‐ふぐり【螵蛸】オホヂ‥

(「祖父おおじが睾丸ふぐり」の意)カマキリの卵塊。秋の末、樹枝などに産みつけられ、初めは唾のようであるが、のち固まって褐色になる。

おお‐しきあみ【大敷網】オホ‥

台網の一種。初期の大型定置網。垣網および袋網からなり、袋網は三角形に近く、岸側の一辺が開口して入口となっている。→大謀網だいぼうあみ

おおしこうち【凡河内】オホシカフチ

姓氏の一つ。

⇒おおしこうち‐の‐みつね【凡河内躬恒】

おおしこうち‐の‐みつね【凡河内躬恒】オホシカフチ‥

平安前期の歌人。三十六歌仙の一人。宇多・醍醐天皇に仕え、古今集撰者の一人で、紀貫之・壬生忠岑と並称。家集「躬恒集」。生没年未詳。

⇒おおしこうち【凡河内】

おお‐しごと【大仕事】オホ‥

手間のかかる大変な仕事。また、重要な仕事。

おおじ‐しぎ【大地鴫】オホヂ‥

チドリ目シギ科の一種。ほぼハト大。日本列島の中部以北の草原とその林縁部のみで繁殖、オーストラリア南部に渡って越冬。繁殖期に上空を飛びながら行う誇示行動で、急降下しながら尾羽を開閉して風を切る大きな音(「ずびゃあく」を繰り返し、最後に「じゃじゃじゃ」)を発するので、カミナリシギの別称もある。

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

おお‐じしん【大地震】オホヂ‥

広域にわたり被害の大きい地震。また、ゆれの大きな地震。→大地震だいじしん

おおした【大下】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおした‐とうじろう【大下藤次郎】

⇒おおした‐ひろし【大下弘】

おお‐じだい【大時代】オホ‥

①大時代狂言の略。

②ひどく古風なこと。大仰で古めかしいこと。「―なせりふ」

⇒おおじだい‐きょうげん【大時代狂言】

おおじだい‐きょうげん【大時代狂言】オホ‥キヤウ‥

(→)王代物おうだいものに同じ。

⇒おお‐じだい【大時代】

おおし‐た・つ【生し立つ】オホシ‥

〔他下二〕

養い育てあげる。竹取物語「などか翁の手に―・てたらむものを」

おおした‐とうじろう【大下藤次郎】オホ‥ラウ

画家。東京生れ。中丸精十郎・原田直次郎に学ぶ。水彩画に専念し、1905年(明治38)雑誌「みづゑ」を発刊、その普及に尽くす。(1870〜1911)

⇒おおした【大下】

おおした‐ひろし【大下弘】オホ‥

プロ野球選手。兵庫県生れ。1945年(昭和20)東急セネタースに入団。ホームランを量産し多くのファンを呼んだ。(1922〜1979)→青バット

⇒おおした【大下】

おおじ‐の‐みこと【皇祖】オホヂ‥

天皇の祖父。

⇒おお‐じ【祖父】

おお‐しばい【大芝居】オホ‥ヰ

①設備の大仕掛な劇場。また有名な俳優ぞろいの演劇。↔小芝居。

②江戸時代、幕府から興行を公許された劇場。江戸では中村・市村・森田(後に守田)の3座。

③事実と違うことを本当のように装い、いちかばちかで物事をすること。「―を打つ」

おお‐しぼ【大皺】オホ‥

しぼの粗く大きなもの。

おおしま【大島】オホ‥

①鹿児島県の奄美あまみ諸島中の最大島。通称、奄美大島。面積709平方キロメートル。黒糖・大島紬を産する。→奄美諸島。

②東京都の伊豆七島の最大島。伊豆半島の東方にある。通称、伊豆大島。面積91平方キロメートル。椿油を産する。三原山がある。

伊豆大島

提供:東京都

⇒おおじ‐の‐みこと【皇祖】

おおし・い【多しい】オホシイ

〔形〕

(多シをシク活用化したもの)多い。重大である。大したものである。狂言、八句連歌「―・い事でもないによつて」

おおし・い【雄雄しい】ヲヲシイ

〔形〕[文]をを・し(シク)

男らしい。勇ましい。けなげだ。安康紀(図書寮本)永治頃点「雄断ヲヲシキタバカリ」。「―・くも気高い」↔女々めめしい

オー‐ジー【OG】

(和製語old girl)(在校生に対して)卒業した女子。先輩。

オー‐シー‐アール【OCR】

(optical character reader)光学的文字読取装置。印刷あるいは手書きされた文字の形を感光素子を用いて電気信号に変えることによって、自動的に文字を識別する装置。

オージー‐ビーフ【Aussie beef】

(Aussieは「オーストラリアの」の意)オーストラリア産の牛肉。

オー‐ジェー‐ティー【OJT】

(on-the-job training)従業員の職業訓練で、仕事の現場で実務に携わりながら業務に必要な知識・技術を習得させるもの。職場内訓練。↔オフ‐ジェー‐ティー(off-JT)

おおしお【大塩】オホシホ

姓氏の一つ。

⇒おおしお‐へいはちろう【大塩平八郎】

おお‐しお【大潮】オホシホ

月と太陽の起潮力があわさって、潮差が最大となる潮汐。月と太陽が地球に対して一直線上に位置する場合、すなわち満月と新月の頃に生じる。朔望潮。堀河百首雑「―や淡路の瀬門の吹分けに」↔小潮

おおしお‐へいはちろう【大塩平八郎】オホシホ‥ラウ

江戸後期の陽明学者。大坂町奉行所の与力。諱いみなは正高、のち後素としもと。号は中斎。家塾を洗心洞と名づけた。大坂天満(一説に阿波)生れ。天保の飢饉に救済を町奉行に請うが、入れられず、蔵書を売り払い窮民を救う。天保8年(1837)2月大坂に救民・幕政批判の兵を挙げ、敗れて潜伏後、放火して自殺。著「洗心洞箚記」「古本大学刮目」など。(1793〜1837)

→作品:『洗心洞箚記』

→作品:檄文

⇒おおしお【大塩】

おお‐じか【麋】オホ‥

ヘラジカ・アカシカ・ワピチなど大形のシカの別称。

おお‐じかけ【大仕掛】オホ‥

仕掛の大きいこと。大規模。「―の見世物」

おおじ‐が‐ふぐり【螵蛸】オホヂ‥

(「祖父おおじが睾丸ふぐり」の意)カマキリの卵塊。秋の末、樹枝などに産みつけられ、初めは唾のようであるが、のち固まって褐色になる。

おお‐しきあみ【大敷網】オホ‥

台網の一種。初期の大型定置網。垣網および袋網からなり、袋網は三角形に近く、岸側の一辺が開口して入口となっている。→大謀網だいぼうあみ

おおしこうち【凡河内】オホシカフチ

姓氏の一つ。

⇒おおしこうち‐の‐みつね【凡河内躬恒】

おおしこうち‐の‐みつね【凡河内躬恒】オホシカフチ‥

平安前期の歌人。三十六歌仙の一人。宇多・醍醐天皇に仕え、古今集撰者の一人で、紀貫之・壬生忠岑と並称。家集「躬恒集」。生没年未詳。

⇒おおしこうち【凡河内】

おお‐しごと【大仕事】オホ‥

手間のかかる大変な仕事。また、重要な仕事。

おおじ‐しぎ【大地鴫】オホヂ‥

チドリ目シギ科の一種。ほぼハト大。日本列島の中部以北の草原とその林縁部のみで繁殖、オーストラリア南部に渡って越冬。繁殖期に上空を飛びながら行う誇示行動で、急降下しながら尾羽を開閉して風を切る大きな音(「ずびゃあく」を繰り返し、最後に「じゃじゃじゃ」)を発するので、カミナリシギの別称もある。

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

おお‐じしん【大地震】オホヂ‥

広域にわたり被害の大きい地震。また、ゆれの大きな地震。→大地震だいじしん

おおした【大下】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおした‐とうじろう【大下藤次郎】

⇒おおした‐ひろし【大下弘】

おお‐じだい【大時代】オホ‥

①大時代狂言の略。

②ひどく古風なこと。大仰で古めかしいこと。「―なせりふ」

⇒おおじだい‐きょうげん【大時代狂言】

おおじだい‐きょうげん【大時代狂言】オホ‥キヤウ‥

(→)王代物おうだいものに同じ。

⇒おお‐じだい【大時代】

おおし‐た・つ【生し立つ】オホシ‥

〔他下二〕

養い育てあげる。竹取物語「などか翁の手に―・てたらむものを」

おおした‐とうじろう【大下藤次郎】オホ‥ラウ

画家。東京生れ。中丸精十郎・原田直次郎に学ぶ。水彩画に専念し、1905年(明治38)雑誌「みづゑ」を発刊、その普及に尽くす。(1870〜1911)

⇒おおした【大下】

おおした‐ひろし【大下弘】オホ‥

プロ野球選手。兵庫県生れ。1945年(昭和20)東急セネタースに入団。ホームランを量産し多くのファンを呼んだ。(1922〜1979)→青バット

⇒おおした【大下】

おおじ‐の‐みこと【皇祖】オホヂ‥

天皇の祖父。

⇒おお‐じ【祖父】

おお‐しばい【大芝居】オホ‥ヰ

①設備の大仕掛な劇場。また有名な俳優ぞろいの演劇。↔小芝居。

②江戸時代、幕府から興行を公許された劇場。江戸では中村・市村・森田(後に守田)の3座。

③事実と違うことを本当のように装い、いちかばちかで物事をすること。「―を打つ」

おお‐しぼ【大皺】オホ‥

しぼの粗く大きなもの。

おおしま【大島】オホ‥

①鹿児島県の奄美あまみ諸島中の最大島。通称、奄美大島。面積709平方キロメートル。黒糖・大島紬を産する。→奄美諸島。

②東京都の伊豆七島の最大島。伊豆半島の東方にある。通称、伊豆大島。面積91平方キロメートル。椿油を産する。三原山がある。

伊豆大島

提供:東京都

三原山

提供:東京都

三原山

提供:東京都

③山口県南東部の島。通称、周防大島。面積130平方キロメートル。橋で本土と結ばれる。屋代島。

④和歌山県南東部、潮岬東方の島。面積9.5平方キロメートル。

⑤大島紬の略。

⇒おおしま‐かざん【大島火山】

⇒おおしま‐ざくら【大島桜】

⇒おおしま‐つむぎ【大島紬】

⇒おおしま‐ふうつう【大島風通】

⇒おおしま‐ぶし【大島節】

おおしま【大島】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおしま‐じょうん【大島如雲】

⇒おおしま‐たかとう【大島高任】

⇒おおしま‐はっかく【大島伯鶴】

⇒おおしま‐りゅう【大島流】

⇒おおしま‐りょうきち【大島亮吉】

⇒おおしま‐りょうた【大島蓼太】

おおしま‐かざん【大島火山】オホ‥クワ‥

大島2のほとんど全島を占める活火山。山頂にカルデラを有する成層火山で、中央火口丘が三原山。1777年(安永6)から79年に大噴火。1912年(明治45)から14年(大正3)、50年(昭和25)から51年、86年に中規模の噴火があった。

⇒おおしま【大島】

おおしま‐ざくら【大島桜】オホ‥

サクラの一種。伊豆七島に自生する。新葉の赤みがうすい。花が白色大形で美しいので各地で栽培。ソメイヨシノの片親とされる。

オオシマザクラ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

③山口県南東部の島。通称、周防大島。面積130平方キロメートル。橋で本土と結ばれる。屋代島。

④和歌山県南東部、潮岬東方の島。面積9.5平方キロメートル。

⑤大島紬の略。

⇒おおしま‐かざん【大島火山】

⇒おおしま‐ざくら【大島桜】

⇒おおしま‐つむぎ【大島紬】

⇒おおしま‐ふうつう【大島風通】

⇒おおしま‐ぶし【大島節】

おおしま【大島】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおしま‐じょうん【大島如雲】

⇒おおしま‐たかとう【大島高任】

⇒おおしま‐はっかく【大島伯鶴】

⇒おおしま‐りゅう【大島流】

⇒おおしま‐りょうきち【大島亮吉】

⇒おおしま‐りょうた【大島蓼太】

おおしま‐かざん【大島火山】オホ‥クワ‥

大島2のほとんど全島を占める活火山。山頂にカルデラを有する成層火山で、中央火口丘が三原山。1777年(安永6)から79年に大噴火。1912年(明治45)から14年(大正3)、50年(昭和25)から51年、86年に中規模の噴火があった。

⇒おおしま【大島】

おおしま‐ざくら【大島桜】オホ‥

サクラの一種。伊豆七島に自生する。新葉の赤みがうすい。花が白色大形で美しいので各地で栽培。ソメイヨシノの片親とされる。

オオシマザクラ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒おおしま【大島】

おおしま‐じょうん【大島如雲】オホ‥

鋳金家。本名、勝次郎。江戸生れ。東京美術学校教授。蝋型ろうがた技法を駆使した精妙な作風で知られる。(1858〜1940)

⇒おおしま【大島】

おお‐しまだ【大島田】オホ‥

大きく結った島田髷まげ。

おおしま‐たかとう【大島高任】オホ‥タフ

幕末・明治期の冶金技術者。南部藩盛岡出身。オランダの技術書をもとに、日本の在来技術を採り入れて木炭燃料の洋式高炉を釜石に創設。近代日本の製鉄技術の原点を確立。維新後、佐渡鉱山局長・日本鉱業会会長などを歴任。(1826〜1901)

⇒おおしま【大島】

おおしま‐つむぎ【大島紬】オホ‥

鹿児島県奄美大島並びに鹿児島市周辺から産出する紬。織締めによる細かい絣かすりが特徴。土産のティーチキと称する植物の煮出し液と泥中の鉄塩とで焦茶色に染めた泥染が伝統的技法。今は藍や多色の糸遣いをした藍大島・色大島もある。模造品に対して本場大島とも。小杉天外、初すがた「一人は蚊絣かがすりの―の小袖に同じ柄の羽織」

⇒おおしま【大島】

おおしま‐の【大島の】オホ‥

〔枕〕

「うら」「なると」にかかる。

おおしま‐はっかく【大島伯鶴】オホ‥ハク‥

講談師。(2代)初代の子。本名、保利。福島県生れ。明快な話術で、「寛永三馬術」を当り芸とした。(1879〜1946)

⇒おおしま【大島】

おおしま‐ふうつう【大島風通】オホ‥

風通の織り方によって、十字絣かすりや亀甲絣風の文様を織り出した絹綿交織物。外見は大島紬つむぎに似る。

⇒おおしま【大島】

おおしま‐ぶし【大島節】オホ‥

民謡。大島2など伊豆七島で歌われた島節。「わたしゃ大島、御神火育ち、胸に煙は絶えやせぬ」など。

⇒おおしま【大島】

おおしま‐りゅう【大島流】オホ‥リウ

大島伴六吉綱を祖とする槍術の一派。江戸初期に起こる。

⇒おおしま【大島】

おおしま‐りょうきち【大島亮吉】オホ‥リヤウ‥

登山家。東京生れ。慶大卒。槍ヶ岳・穂高岳などを登攀とうはん、アルピニズムの日本への導入に尽力。著「山―研究と随想」「先蹤者」など。(1899〜1928)

⇒おおしま【大島】

おおしま‐りょうた【大島蓼太】オホ‥レウ‥

江戸中期の俳人。信濃の人。吏登の門人。雪中庵3世。江戸で活動。編著「雪おろし」「七柏集」「附合小鏡」「蓼太句集」など。(1718〜1787)

⇒おおしま【大島】

おお‐しも【大霜】オホ‥

一面に甚だしくおりた霜。〈[季]冬〉

オーシャン【ocean】

大洋。大海。

おお‐しょうがつ【大正月】オホシヤウグワツ

元旦から7日までのこと。↔小正月

おお‐しょうこ【大鉦鼓】オホシヤウ‥

雅楽の金属打楽器。鉦鼓の大型のもので、宮内庁楽部のものは直径約24センチメートル。舞楽演奏に大太鼓だだいこと共に用いる。

おお‐しょうじょう【大猩猩】オホシヤウジヤウ

ゴリラのこと。

おお‐じょうや【大庄屋】オホジヤウ‥

江戸時代、郡代・代官の指揮下にあって十数カ村の庄屋を支配した村役人。帯刀を許された。大総代。大横目。大肝煎。→割元わりもと

おお‐じょうろう【大上臈】オホジヤウラフ

宮中の女官の最上位のもの。また、幕府・大名の奥向に仕える最上位の女。上臈年寄。海人藻芥「―と申すは、摂家の御女也」

おお‐じょたい【大所帯】オホ‥

①大きな財産。

②1軒の家に家族や奉公人が多くいること。また、そうした暮し向き。おおせたい。

おお‐しらびそ【大白桧曾】オホ‥

マツ科モミ属の高木。常緑の針葉樹で、日本特産。高さ30メートルに達するが、高山帯では低木。本州中・北部の亜高山帯針葉樹林で広く見られる。建材・パルプ用。アオモリトドマツ。

⇒おおしま【大島】

おおしま‐じょうん【大島如雲】オホ‥

鋳金家。本名、勝次郎。江戸生れ。東京美術学校教授。蝋型ろうがた技法を駆使した精妙な作風で知られる。(1858〜1940)

⇒おおしま【大島】

おお‐しまだ【大島田】オホ‥

大きく結った島田髷まげ。

おおしま‐たかとう【大島高任】オホ‥タフ

幕末・明治期の冶金技術者。南部藩盛岡出身。オランダの技術書をもとに、日本の在来技術を採り入れて木炭燃料の洋式高炉を釜石に創設。近代日本の製鉄技術の原点を確立。維新後、佐渡鉱山局長・日本鉱業会会長などを歴任。(1826〜1901)

⇒おおしま【大島】

おおしま‐つむぎ【大島紬】オホ‥

鹿児島県奄美大島並びに鹿児島市周辺から産出する紬。織締めによる細かい絣かすりが特徴。土産のティーチキと称する植物の煮出し液と泥中の鉄塩とで焦茶色に染めた泥染が伝統的技法。今は藍や多色の糸遣いをした藍大島・色大島もある。模造品に対して本場大島とも。小杉天外、初すがた「一人は蚊絣かがすりの―の小袖に同じ柄の羽織」

⇒おおしま【大島】

おおしま‐の【大島の】オホ‥

〔枕〕

「うら」「なると」にかかる。

おおしま‐はっかく【大島伯鶴】オホ‥ハク‥

講談師。(2代)初代の子。本名、保利。福島県生れ。明快な話術で、「寛永三馬術」を当り芸とした。(1879〜1946)

⇒おおしま【大島】

おおしま‐ふうつう【大島風通】オホ‥

風通の織り方によって、十字絣かすりや亀甲絣風の文様を織り出した絹綿交織物。外見は大島紬つむぎに似る。

⇒おおしま【大島】

おおしま‐ぶし【大島節】オホ‥

民謡。大島2など伊豆七島で歌われた島節。「わたしゃ大島、御神火育ち、胸に煙は絶えやせぬ」など。

⇒おおしま【大島】

おおしま‐りゅう【大島流】オホ‥リウ

大島伴六吉綱を祖とする槍術の一派。江戸初期に起こる。

⇒おおしま【大島】

おおしま‐りょうきち【大島亮吉】オホ‥リヤウ‥

登山家。東京生れ。慶大卒。槍ヶ岳・穂高岳などを登攀とうはん、アルピニズムの日本への導入に尽力。著「山―研究と随想」「先蹤者」など。(1899〜1928)

⇒おおしま【大島】

おおしま‐りょうた【大島蓼太】オホ‥レウ‥

江戸中期の俳人。信濃の人。吏登の門人。雪中庵3世。江戸で活動。編著「雪おろし」「七柏集」「附合小鏡」「蓼太句集」など。(1718〜1787)

⇒おおしま【大島】

おお‐しも【大霜】オホ‥

一面に甚だしくおりた霜。〈[季]冬〉

オーシャン【ocean】

大洋。大海。

おお‐しょうがつ【大正月】オホシヤウグワツ

元旦から7日までのこと。↔小正月

おお‐しょうこ【大鉦鼓】オホシヤウ‥

雅楽の金属打楽器。鉦鼓の大型のもので、宮内庁楽部のものは直径約24センチメートル。舞楽演奏に大太鼓だだいこと共に用いる。

おお‐しょうじょう【大猩猩】オホシヤウジヤウ

ゴリラのこと。

おお‐じょうや【大庄屋】オホジヤウ‥

江戸時代、郡代・代官の指揮下にあって十数カ村の庄屋を支配した村役人。帯刀を許された。大総代。大横目。大肝煎。→割元わりもと

おお‐じょうろう【大上臈】オホジヤウラフ

宮中の女官の最上位のもの。また、幕府・大名の奥向に仕える最上位の女。上臈年寄。海人藻芥「―と申すは、摂家の御女也」

おお‐じょたい【大所帯】オホ‥

①大きな財産。

②1軒の家に家族や奉公人が多くいること。また、そうした暮し向き。おおせたい。

おお‐しらびそ【大白桧曾】オホ‥

マツ科モミ属の高木。常緑の針葉樹で、日本特産。高さ30メートルに達するが、高山帯では低木。本州中・北部の亜高山帯針葉樹林で広く見られる。建材・パルプ用。アオモリトドマツ。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おお‐さき【大前駆】オホ‥

さきばらいの者が先を追う声を長くひくこと。枕草子78「殿上人のは短ければ、―こさきとつけて聞きさわぐ」↔小前駆こさき

おおさき【大崎】オホ‥

宮城県北西部の市。農業が盛ん。北西部には鳴子温泉がある。東部の蕪栗沼かぶくりぬまはラムサール条約湿地。人口13万8千。

おおさき‐はちまんぐう【大崎八幡宮】オホ‥

仙台市青葉区八幡にある元村社。祭神は応神天皇・仲哀天皇・神功皇后。今の社殿は1607年(慶長12)伊達政宗の建立。現存する権現造の最古の代表。

おお‐さくらそう【大桜草】オホ‥サウ

サクラソウ科の多年草。日本の中部・北部の高山湿地に自生し、高さは約30センチメートル。葉は腎臓形で基部は心形。掌状に浅裂、ふぞろいな鋸歯がある。夏、紫紅色の花を散形花序につける。

おお‐ざけ【大酒】オホ‥

多量の酒。また、多量に酒を飲むこと。たいしゅ。狂言、暇の袋「―までたべて酔狂を致し」。「―飲み」

おおさざき‐の‐みこと【大鷦鷯尊】オホ‥

仁徳天皇の名。

おお‐さじ【大匙】オホ‥

①大きい匙。

②容量15ミリリットルの計量スプーン。→計量スプーン

おお‐さつ【大札】オホ‥

金額の大きい紙幣。↔小札

おお‐ざっぱ【大雑把】オホ‥

こまかい事にこだわらないさま。粗雑なさま。おおまか。「―な考え方」「―に数える」

おお‐ざつま【大薩摩】オホ‥

①大薩摩節の略。

②大薩摩節の芸姓。

⇒おおざつま‐ぶし【大薩摩節】

おおざつま‐ぶし【大薩摩節】オホ‥

浄瑠璃の一流派。享保(1716〜1736)頃、初世大薩摩主膳太夫が江戸で創始。豪壮な曲風で歌舞伎の荒事の浄瑠璃として一時隆盛。19世紀以降は長唄に吸収され、現在に至る。

⇒おお‐ざつま【大薩摩】

おお‐ざと【邑・阝】オホ‥

(阝は里の意。阜偏こざとへんの「阝」と区別していう)漢字の旁つくりの一つ。「部」「郡」などの旁の「阝」の称。おおざる。のぼりざと。

おお‐さび【大皺】オホ‥

烏帽子えぼしの皺しぼが大きく不揃いで、高低の定まらないもの。浄瑠璃、源氏烏帽子折「烏帽子は―の粒の荒らかに」

おおさむ‐こさむ【大寒小寒】オホ‥

寒い日に子供が歌う歌の一節。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「お筆がせなに―。猿のべべ借つてきしよ」

おお‐ざゆう【大左右】オホ‥イウ

「左右さゆう4」参照。

オーサリング【authoring】

素材となるテキスト・図表・写真・音声・動画など様々な素材を編集・統合して一つのまとまったコンテンツを作ること。多く、マルチメディア‐コンテンツ作成に関していう。「―‐システム」

おお‐ざる【邑】オホ‥

(→)「おおざと」に同じ。

おお‐さわぎ【大騒ぎ】オホ‥

ひどく騒ぐこと。「家中―になる」

おおさわ‐くずれ【大沢崩れ】オホサハクヅレ

富士山西斜面の、岩石が大きく崩落した谷。幅は数百メートル、長さ約10キロメートル。

おおさわ‐の‐いけ【大沢の池】オホサハ‥

京都市右京区北嵯峨、大覚寺の東にある池。もと嵯峨天皇の離宮庭園内にあった。北側の名古曾滝なこそのたき跡とともに名勝地。

大沢池

撮影:的場 啓

⇒おおさか【大阪・大坂】

おお‐さき【大前駆】オホ‥

さきばらいの者が先を追う声を長くひくこと。枕草子78「殿上人のは短ければ、―こさきとつけて聞きさわぐ」↔小前駆こさき

おおさき【大崎】オホ‥

宮城県北西部の市。農業が盛ん。北西部には鳴子温泉がある。東部の蕪栗沼かぶくりぬまはラムサール条約湿地。人口13万8千。

おおさき‐はちまんぐう【大崎八幡宮】オホ‥

仙台市青葉区八幡にある元村社。祭神は応神天皇・仲哀天皇・神功皇后。今の社殿は1607年(慶長12)伊達政宗の建立。現存する権現造の最古の代表。

おお‐さくらそう【大桜草】オホ‥サウ

サクラソウ科の多年草。日本の中部・北部の高山湿地に自生し、高さは約30センチメートル。葉は腎臓形で基部は心形。掌状に浅裂、ふぞろいな鋸歯がある。夏、紫紅色の花を散形花序につける。

おお‐ざけ【大酒】オホ‥

多量の酒。また、多量に酒を飲むこと。たいしゅ。狂言、暇の袋「―までたべて酔狂を致し」。「―飲み」

おおさざき‐の‐みこと【大鷦鷯尊】オホ‥

仁徳天皇の名。

おお‐さじ【大匙】オホ‥

①大きい匙。

②容量15ミリリットルの計量スプーン。→計量スプーン

おお‐さつ【大札】オホ‥

金額の大きい紙幣。↔小札

おお‐ざっぱ【大雑把】オホ‥

こまかい事にこだわらないさま。粗雑なさま。おおまか。「―な考え方」「―に数える」

おお‐ざつま【大薩摩】オホ‥

①大薩摩節の略。

②大薩摩節の芸姓。

⇒おおざつま‐ぶし【大薩摩節】

おおざつま‐ぶし【大薩摩節】オホ‥

浄瑠璃の一流派。享保(1716〜1736)頃、初世大薩摩主膳太夫が江戸で創始。豪壮な曲風で歌舞伎の荒事の浄瑠璃として一時隆盛。19世紀以降は長唄に吸収され、現在に至る。

⇒おお‐ざつま【大薩摩】

おお‐ざと【邑・阝】オホ‥

(阝は里の意。阜偏こざとへんの「阝」と区別していう)漢字の旁つくりの一つ。「部」「郡」などの旁の「阝」の称。おおざる。のぼりざと。

おお‐さび【大皺】オホ‥

烏帽子えぼしの皺しぼが大きく不揃いで、高低の定まらないもの。浄瑠璃、源氏烏帽子折「烏帽子は―の粒の荒らかに」

おおさむ‐こさむ【大寒小寒】オホ‥

寒い日に子供が歌う歌の一節。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「お筆がせなに―。猿のべべ借つてきしよ」

おお‐ざゆう【大左右】オホ‥イウ

「左右さゆう4」参照。

オーサリング【authoring】

素材となるテキスト・図表・写真・音声・動画など様々な素材を編集・統合して一つのまとまったコンテンツを作ること。多く、マルチメディア‐コンテンツ作成に関していう。「―‐システム」

おお‐ざる【邑】オホ‥

(→)「おおざと」に同じ。

おお‐さわぎ【大騒ぎ】オホ‥

ひどく騒ぐこと。「家中―になる」

おおさわ‐くずれ【大沢崩れ】オホサハクヅレ

富士山西斜面の、岩石が大きく崩落した谷。幅は数百メートル、長さ約10キロメートル。

おおさわ‐の‐いけ【大沢の池】オホサハ‥

京都市右京区北嵯峨、大覚寺の東にある池。もと嵯峨天皇の離宮庭園内にあった。北側の名古曾滝なこそのたき跡とともに名勝地。

大沢池

撮影:的場 啓

おお‐ざわやか【大爽やか】オホザハヤカ

甚だ爽快なさま。狂言、萩大名「―にゆつたりとして潔い事ぢやな」

おお‐さんしょううお【大山椒魚】オホ‥セウウヲ

サンショウウオのうち最大の種。全長120センチメートルに達する。頭は大きく胴は太く、両体側に皮膚のひだがある。乳白色で独特の匂いのある粘液を出し、これが山椒に似た香りがすることから、この名がある。愛知県瀬戸市以西の本州、九州北部の山間の清流にすむ。特別天然記念物。ハンザキ。

おおさんしょううお

おお‐ざわやか【大爽やか】オホザハヤカ

甚だ爽快なさま。狂言、萩大名「―にゆつたりとして潔い事ぢやな」

おお‐さんしょううお【大山椒魚】オホ‥セウウヲ

サンショウウオのうち最大の種。全長120センチメートルに達する。頭は大きく胴は太く、両体側に皮膚のひだがある。乳白色で独特の匂いのある粘液を出し、これが山椒に似た香りがすることから、この名がある。愛知県瀬戸市以西の本州、九州北部の山間の清流にすむ。特別天然記念物。ハンザキ。

おおさんしょううお

オオサンショウウオ

提供:東京動物園協会

オオサンショウウオ

提供:東京動物園協会

オオサンショウウオ

提供:NHK

おお‐さんばし【大桟橋】オホ‥

江戸山谷堀さんやぼりの船宿付近にかかっていた桟橋。吉原通いの客には馴染なじみであった。

おお・し【大し】オホシ

〔形ク〕

(ほとんど連体形のみを使う)大きい。偉大である。万葉集2「東ひむかしの―・き御門みかどを」→おおき→おおきい

おお・し【多し】オホシ

〔形ク〕

⇒おおい

おお・し【雄雄し】ヲヲシ

〔形シク〕

⇒おおしい

おおし【凡】オホシ

〔副〕

およそ。だいたい。源氏物語少女「―かいもとのあるじ、甚だ非常ひぞうに侍りたうぶ」

おお‐じ【大路】オホヂ

(古くオホチと清音)都などの、幅の広い道。大通り。万葉集15「奈良の―は行き良けど」。日葡辞書「ヲウチ」↔小路

⇒大路を渡す

おお‐じ【祖父】オホヂ

(オオチチの約)

①父母の父。そふ。↔おおば。

②老人。老翁。

祖父

オオサンショウウオ

提供:NHK

おお‐さんばし【大桟橋】オホ‥

江戸山谷堀さんやぼりの船宿付近にかかっていた桟橋。吉原通いの客には馴染なじみであった。

おお・し【大し】オホシ

〔形ク〕

(ほとんど連体形のみを使う)大きい。偉大である。万葉集2「東ひむかしの―・き御門みかどを」→おおき→おおきい

おお・し【多し】オホシ

〔形ク〕

⇒おおい

おお・し【雄雄し】ヲヲシ

〔形シク〕

⇒おおしい

おおし【凡】オホシ

〔副〕

およそ。だいたい。源氏物語少女「―かいもとのあるじ、甚だ非常ひぞうに侍りたうぶ」

おお‐じ【大路】オホヂ

(古くオホチと清音)都などの、幅の広い道。大通り。万葉集15「奈良の―は行き良けど」。日葡辞書「ヲウチ」↔小路

⇒大路を渡す

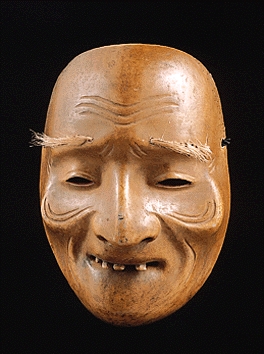

おお‐じ【祖父】オホヂ

(オオチチの約)

①父母の父。そふ。↔おおば。

②老人。老翁。

祖父

③狂言面の一つ。老人の役に用いる。

祖父

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

③狂言面の一つ。老人の役に用いる。

祖父

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

⇒おおじ‐の‐みこと【皇祖】

おおし・い【多しい】オホシイ

〔形〕

(多シをシク活用化したもの)多い。重大である。大したものである。狂言、八句連歌「―・い事でもないによつて」

おおし・い【雄雄しい】ヲヲシイ

〔形〕[文]をを・し(シク)

男らしい。勇ましい。けなげだ。安康紀(図書寮本)永治頃点「雄断ヲヲシキタバカリ」。「―・くも気高い」↔女々めめしい

オー‐ジー【OG】

(和製語old girl)(在校生に対して)卒業した女子。先輩。

オー‐シー‐アール【OCR】

(optical character reader)光学的文字読取装置。印刷あるいは手書きされた文字の形を感光素子を用いて電気信号に変えることによって、自動的に文字を識別する装置。

オージー‐ビーフ【Aussie beef】

(Aussieは「オーストラリアの」の意)オーストラリア産の牛肉。

オー‐ジェー‐ティー【OJT】

(on-the-job training)従業員の職業訓練で、仕事の現場で実務に携わりながら業務に必要な知識・技術を習得させるもの。職場内訓練。↔オフ‐ジェー‐ティー(off-JT)

おおしお【大塩】オホシホ

姓氏の一つ。

⇒おおしお‐へいはちろう【大塩平八郎】

おお‐しお【大潮】オホシホ

月と太陽の起潮力があわさって、潮差が最大となる潮汐。月と太陽が地球に対して一直線上に位置する場合、すなわち満月と新月の頃に生じる。朔望潮。堀河百首雑「―や淡路の瀬門の吹分けに」↔小潮

おおしお‐へいはちろう【大塩平八郎】オホシホ‥ラウ

江戸後期の陽明学者。大坂町奉行所の与力。諱いみなは正高、のち後素としもと。号は中斎。家塾を洗心洞と名づけた。大坂天満(一説に阿波)生れ。天保の飢饉に救済を町奉行に請うが、入れられず、蔵書を売り払い窮民を救う。天保8年(1837)2月大坂に救民・幕政批判の兵を挙げ、敗れて潜伏後、放火して自殺。著「洗心洞箚記」「古本大学刮目」など。(1793〜1837)

→作品:『洗心洞箚記』

→作品:檄文

⇒おおしお【大塩】

おお‐じか【麋】オホ‥

ヘラジカ・アカシカ・ワピチなど大形のシカの別称。

おお‐じかけ【大仕掛】オホ‥

仕掛の大きいこと。大規模。「―の見世物」

おおじ‐が‐ふぐり【螵蛸】オホヂ‥

(「祖父おおじが睾丸ふぐり」の意)カマキリの卵塊。秋の末、樹枝などに産みつけられ、初めは唾のようであるが、のち固まって褐色になる。

おお‐しきあみ【大敷網】オホ‥

台網の一種。初期の大型定置網。垣網および袋網からなり、袋網は三角形に近く、岸側の一辺が開口して入口となっている。→大謀網だいぼうあみ

おおしこうち【凡河内】オホシカフチ

姓氏の一つ。

⇒おおしこうち‐の‐みつね【凡河内躬恒】

おおしこうち‐の‐みつね【凡河内躬恒】オホシカフチ‥

平安前期の歌人。三十六歌仙の一人。宇多・醍醐天皇に仕え、古今集撰者の一人で、紀貫之・壬生忠岑と並称。家集「躬恒集」。生没年未詳。

⇒おおしこうち【凡河内】

おお‐しごと【大仕事】オホ‥

手間のかかる大変な仕事。また、重要な仕事。

おおじ‐しぎ【大地鴫】オホヂ‥

チドリ目シギ科の一種。ほぼハト大。日本列島の中部以北の草原とその林縁部のみで繁殖、オーストラリア南部に渡って越冬。繁殖期に上空を飛びながら行う誇示行動で、急降下しながら尾羽を開閉して風を切る大きな音(「ずびゃあく」を繰り返し、最後に「じゃじゃじゃ」)を発するので、カミナリシギの別称もある。

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

おお‐じしん【大地震】オホヂ‥

広域にわたり被害の大きい地震。また、ゆれの大きな地震。→大地震だいじしん

おおした【大下】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおした‐とうじろう【大下藤次郎】

⇒おおした‐ひろし【大下弘】

おお‐じだい【大時代】オホ‥

①大時代狂言の略。

②ひどく古風なこと。大仰で古めかしいこと。「―なせりふ」

⇒おおじだい‐きょうげん【大時代狂言】

おおじだい‐きょうげん【大時代狂言】オホ‥キヤウ‥

(→)王代物おうだいものに同じ。

⇒おお‐じだい【大時代】

おおし‐た・つ【生し立つ】オホシ‥

〔他下二〕

養い育てあげる。竹取物語「などか翁の手に―・てたらむものを」

おおした‐とうじろう【大下藤次郎】オホ‥ラウ

画家。東京生れ。中丸精十郎・原田直次郎に学ぶ。水彩画に専念し、1905年(明治38)雑誌「みづゑ」を発刊、その普及に尽くす。(1870〜1911)

⇒おおした【大下】

おおした‐ひろし【大下弘】オホ‥

プロ野球選手。兵庫県生れ。1945年(昭和20)東急セネタースに入団。ホームランを量産し多くのファンを呼んだ。(1922〜1979)→青バット

⇒おおした【大下】

おおじ‐の‐みこと【皇祖】オホヂ‥

天皇の祖父。

⇒おお‐じ【祖父】

おお‐しばい【大芝居】オホ‥ヰ

①設備の大仕掛な劇場。また有名な俳優ぞろいの演劇。↔小芝居。

②江戸時代、幕府から興行を公許された劇場。江戸では中村・市村・森田(後に守田)の3座。

③事実と違うことを本当のように装い、いちかばちかで物事をすること。「―を打つ」

おお‐しぼ【大皺】オホ‥

しぼの粗く大きなもの。

おおしま【大島】オホ‥

①鹿児島県の奄美あまみ諸島中の最大島。通称、奄美大島。面積709平方キロメートル。黒糖・大島紬を産する。→奄美諸島。

②東京都の伊豆七島の最大島。伊豆半島の東方にある。通称、伊豆大島。面積91平方キロメートル。椿油を産する。三原山がある。

伊豆大島

提供:東京都

⇒おおじ‐の‐みこと【皇祖】

おおし・い【多しい】オホシイ

〔形〕

(多シをシク活用化したもの)多い。重大である。大したものである。狂言、八句連歌「―・い事でもないによつて」

おおし・い【雄雄しい】ヲヲシイ

〔形〕[文]をを・し(シク)

男らしい。勇ましい。けなげだ。安康紀(図書寮本)永治頃点「雄断ヲヲシキタバカリ」。「―・くも気高い」↔女々めめしい

オー‐ジー【OG】

(和製語old girl)(在校生に対して)卒業した女子。先輩。

オー‐シー‐アール【OCR】

(optical character reader)光学的文字読取装置。印刷あるいは手書きされた文字の形を感光素子を用いて電気信号に変えることによって、自動的に文字を識別する装置。

オージー‐ビーフ【Aussie beef】

(Aussieは「オーストラリアの」の意)オーストラリア産の牛肉。

オー‐ジェー‐ティー【OJT】

(on-the-job training)従業員の職業訓練で、仕事の現場で実務に携わりながら業務に必要な知識・技術を習得させるもの。職場内訓練。↔オフ‐ジェー‐ティー(off-JT)

おおしお【大塩】オホシホ

姓氏の一つ。

⇒おおしお‐へいはちろう【大塩平八郎】

おお‐しお【大潮】オホシホ

月と太陽の起潮力があわさって、潮差が最大となる潮汐。月と太陽が地球に対して一直線上に位置する場合、すなわち満月と新月の頃に生じる。朔望潮。堀河百首雑「―や淡路の瀬門の吹分けに」↔小潮

おおしお‐へいはちろう【大塩平八郎】オホシホ‥ラウ

江戸後期の陽明学者。大坂町奉行所の与力。諱いみなは正高、のち後素としもと。号は中斎。家塾を洗心洞と名づけた。大坂天満(一説に阿波)生れ。天保の飢饉に救済を町奉行に請うが、入れられず、蔵書を売り払い窮民を救う。天保8年(1837)2月大坂に救民・幕政批判の兵を挙げ、敗れて潜伏後、放火して自殺。著「洗心洞箚記」「古本大学刮目」など。(1793〜1837)

→作品:『洗心洞箚記』

→作品:檄文

⇒おおしお【大塩】

おお‐じか【麋】オホ‥

ヘラジカ・アカシカ・ワピチなど大形のシカの別称。

おお‐じかけ【大仕掛】オホ‥

仕掛の大きいこと。大規模。「―の見世物」

おおじ‐が‐ふぐり【螵蛸】オホヂ‥

(「祖父おおじが睾丸ふぐり」の意)カマキリの卵塊。秋の末、樹枝などに産みつけられ、初めは唾のようであるが、のち固まって褐色になる。

おお‐しきあみ【大敷網】オホ‥

台網の一種。初期の大型定置網。垣網および袋網からなり、袋網は三角形に近く、岸側の一辺が開口して入口となっている。→大謀網だいぼうあみ

おおしこうち【凡河内】オホシカフチ

姓氏の一つ。

⇒おおしこうち‐の‐みつね【凡河内躬恒】

おおしこうち‐の‐みつね【凡河内躬恒】オホシカフチ‥

平安前期の歌人。三十六歌仙の一人。宇多・醍醐天皇に仕え、古今集撰者の一人で、紀貫之・壬生忠岑と並称。家集「躬恒集」。生没年未詳。

⇒おおしこうち【凡河内】

おお‐しごと【大仕事】オホ‥

手間のかかる大変な仕事。また、重要な仕事。

おおじ‐しぎ【大地鴫】オホヂ‥

チドリ目シギ科の一種。ほぼハト大。日本列島の中部以北の草原とその林縁部のみで繁殖、オーストラリア南部に渡って越冬。繁殖期に上空を飛びながら行う誇示行動で、急降下しながら尾羽を開閉して風を切る大きな音(「ずびゃあく」を繰り返し、最後に「じゃじゃじゃ」)を発するので、カミナリシギの別称もある。

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

おお‐じしん【大地震】オホヂ‥

広域にわたり被害の大きい地震。また、ゆれの大きな地震。→大地震だいじしん

おおした【大下】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおした‐とうじろう【大下藤次郎】

⇒おおした‐ひろし【大下弘】

おお‐じだい【大時代】オホ‥

①大時代狂言の略。

②ひどく古風なこと。大仰で古めかしいこと。「―なせりふ」

⇒おおじだい‐きょうげん【大時代狂言】

おおじだい‐きょうげん【大時代狂言】オホ‥キヤウ‥

(→)王代物おうだいものに同じ。

⇒おお‐じだい【大時代】

おおし‐た・つ【生し立つ】オホシ‥

〔他下二〕

養い育てあげる。竹取物語「などか翁の手に―・てたらむものを」

おおした‐とうじろう【大下藤次郎】オホ‥ラウ

画家。東京生れ。中丸精十郎・原田直次郎に学ぶ。水彩画に専念し、1905年(明治38)雑誌「みづゑ」を発刊、その普及に尽くす。(1870〜1911)

⇒おおした【大下】

おおした‐ひろし【大下弘】オホ‥

プロ野球選手。兵庫県生れ。1945年(昭和20)東急セネタースに入団。ホームランを量産し多くのファンを呼んだ。(1922〜1979)→青バット

⇒おおした【大下】

おおじ‐の‐みこと【皇祖】オホヂ‥

天皇の祖父。

⇒おお‐じ【祖父】

おお‐しばい【大芝居】オホ‥ヰ

①設備の大仕掛な劇場。また有名な俳優ぞろいの演劇。↔小芝居。

②江戸時代、幕府から興行を公許された劇場。江戸では中村・市村・森田(後に守田)の3座。

③事実と違うことを本当のように装い、いちかばちかで物事をすること。「―を打つ」

おお‐しぼ【大皺】オホ‥

しぼの粗く大きなもの。

おおしま【大島】オホ‥

①鹿児島県の奄美あまみ諸島中の最大島。通称、奄美大島。面積709平方キロメートル。黒糖・大島紬を産する。→奄美諸島。

②東京都の伊豆七島の最大島。伊豆半島の東方にある。通称、伊豆大島。面積91平方キロメートル。椿油を産する。三原山がある。

伊豆大島

提供:東京都

三原山

提供:東京都

三原山

提供:東京都

③山口県南東部の島。通称、周防大島。面積130平方キロメートル。橋で本土と結ばれる。屋代島。

④和歌山県南東部、潮岬東方の島。面積9.5平方キロメートル。

⑤大島紬の略。

⇒おおしま‐かざん【大島火山】

⇒おおしま‐ざくら【大島桜】

⇒おおしま‐つむぎ【大島紬】

⇒おおしま‐ふうつう【大島風通】

⇒おおしま‐ぶし【大島節】

おおしま【大島】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおしま‐じょうん【大島如雲】

⇒おおしま‐たかとう【大島高任】

⇒おおしま‐はっかく【大島伯鶴】

⇒おおしま‐りゅう【大島流】

⇒おおしま‐りょうきち【大島亮吉】

⇒おおしま‐りょうた【大島蓼太】

おおしま‐かざん【大島火山】オホ‥クワ‥

大島2のほとんど全島を占める活火山。山頂にカルデラを有する成層火山で、中央火口丘が三原山。1777年(安永6)から79年に大噴火。1912年(明治45)から14年(大正3)、50年(昭和25)から51年、86年に中規模の噴火があった。

⇒おおしま【大島】

おおしま‐ざくら【大島桜】オホ‥

サクラの一種。伊豆七島に自生する。新葉の赤みがうすい。花が白色大形で美しいので各地で栽培。ソメイヨシノの片親とされる。

オオシマザクラ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

③山口県南東部の島。通称、周防大島。面積130平方キロメートル。橋で本土と結ばれる。屋代島。

④和歌山県南東部、潮岬東方の島。面積9.5平方キロメートル。

⑤大島紬の略。

⇒おおしま‐かざん【大島火山】

⇒おおしま‐ざくら【大島桜】

⇒おおしま‐つむぎ【大島紬】

⇒おおしま‐ふうつう【大島風通】

⇒おおしま‐ぶし【大島節】

おおしま【大島】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおしま‐じょうん【大島如雲】

⇒おおしま‐たかとう【大島高任】

⇒おおしま‐はっかく【大島伯鶴】

⇒おおしま‐りゅう【大島流】

⇒おおしま‐りょうきち【大島亮吉】

⇒おおしま‐りょうた【大島蓼太】

おおしま‐かざん【大島火山】オホ‥クワ‥

大島2のほとんど全島を占める活火山。山頂にカルデラを有する成層火山で、中央火口丘が三原山。1777年(安永6)から79年に大噴火。1912年(明治45)から14年(大正3)、50年(昭和25)から51年、86年に中規模の噴火があった。

⇒おおしま【大島】

おおしま‐ざくら【大島桜】オホ‥

サクラの一種。伊豆七島に自生する。新葉の赤みがうすい。花が白色大形で美しいので各地で栽培。ソメイヨシノの片親とされる。

オオシマザクラ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒おおしま【大島】

おおしま‐じょうん【大島如雲】オホ‥

鋳金家。本名、勝次郎。江戸生れ。東京美術学校教授。蝋型ろうがた技法を駆使した精妙な作風で知られる。(1858〜1940)

⇒おおしま【大島】

おお‐しまだ【大島田】オホ‥

大きく結った島田髷まげ。

おおしま‐たかとう【大島高任】オホ‥タフ

幕末・明治期の冶金技術者。南部藩盛岡出身。オランダの技術書をもとに、日本の在来技術を採り入れて木炭燃料の洋式高炉を釜石に創設。近代日本の製鉄技術の原点を確立。維新後、佐渡鉱山局長・日本鉱業会会長などを歴任。(1826〜1901)

⇒おおしま【大島】

おおしま‐つむぎ【大島紬】オホ‥

鹿児島県奄美大島並びに鹿児島市周辺から産出する紬。織締めによる細かい絣かすりが特徴。土産のティーチキと称する植物の煮出し液と泥中の鉄塩とで焦茶色に染めた泥染が伝統的技法。今は藍や多色の糸遣いをした藍大島・色大島もある。模造品に対して本場大島とも。小杉天外、初すがた「一人は蚊絣かがすりの―の小袖に同じ柄の羽織」

⇒おおしま【大島】

おおしま‐の【大島の】オホ‥

〔枕〕

「うら」「なると」にかかる。

おおしま‐はっかく【大島伯鶴】オホ‥ハク‥

講談師。(2代)初代の子。本名、保利。福島県生れ。明快な話術で、「寛永三馬術」を当り芸とした。(1879〜1946)

⇒おおしま【大島】

おおしま‐ふうつう【大島風通】オホ‥

風通の織り方によって、十字絣かすりや亀甲絣風の文様を織り出した絹綿交織物。外見は大島紬つむぎに似る。

⇒おおしま【大島】

おおしま‐ぶし【大島節】オホ‥

民謡。大島2など伊豆七島で歌われた島節。「わたしゃ大島、御神火育ち、胸に煙は絶えやせぬ」など。

⇒おおしま【大島】

おおしま‐りゅう【大島流】オホ‥リウ

大島伴六吉綱を祖とする槍術の一派。江戸初期に起こる。

⇒おおしま【大島】

おおしま‐りょうきち【大島亮吉】オホ‥リヤウ‥

登山家。東京生れ。慶大卒。槍ヶ岳・穂高岳などを登攀とうはん、アルピニズムの日本への導入に尽力。著「山―研究と随想」「先蹤者」など。(1899〜1928)

⇒おおしま【大島】

おおしま‐りょうた【大島蓼太】オホ‥レウ‥

江戸中期の俳人。信濃の人。吏登の門人。雪中庵3世。江戸で活動。編著「雪おろし」「七柏集」「附合小鏡」「蓼太句集」など。(1718〜1787)

⇒おおしま【大島】

おお‐しも【大霜】オホ‥

一面に甚だしくおりた霜。〈[季]冬〉

オーシャン【ocean】

大洋。大海。

おお‐しょうがつ【大正月】オホシヤウグワツ

元旦から7日までのこと。↔小正月

おお‐しょうこ【大鉦鼓】オホシヤウ‥

雅楽の金属打楽器。鉦鼓の大型のもので、宮内庁楽部のものは直径約24センチメートル。舞楽演奏に大太鼓だだいこと共に用いる。

おお‐しょうじょう【大猩猩】オホシヤウジヤウ

ゴリラのこと。

おお‐じょうや【大庄屋】オホジヤウ‥

江戸時代、郡代・代官の指揮下にあって十数カ村の庄屋を支配した村役人。帯刀を許された。大総代。大横目。大肝煎。→割元わりもと

おお‐じょうろう【大上臈】オホジヤウラフ

宮中の女官の最上位のもの。また、幕府・大名の奥向に仕える最上位の女。上臈年寄。海人藻芥「―と申すは、摂家の御女也」

おお‐じょたい【大所帯】オホ‥

①大きな財産。

②1軒の家に家族や奉公人が多くいること。また、そうした暮し向き。おおせたい。

おお‐しらびそ【大白桧曾】オホ‥

マツ科モミ属の高木。常緑の針葉樹で、日本特産。高さ30メートルに達するが、高山帯では低木。本州中・北部の亜高山帯針葉樹林で広く見られる。建材・パルプ用。アオモリトドマツ。

⇒おおしま【大島】

おおしま‐じょうん【大島如雲】オホ‥

鋳金家。本名、勝次郎。江戸生れ。東京美術学校教授。蝋型ろうがた技法を駆使した精妙な作風で知られる。(1858〜1940)

⇒おおしま【大島】

おお‐しまだ【大島田】オホ‥

大きく結った島田髷まげ。

おおしま‐たかとう【大島高任】オホ‥タフ

幕末・明治期の冶金技術者。南部藩盛岡出身。オランダの技術書をもとに、日本の在来技術を採り入れて木炭燃料の洋式高炉を釜石に創設。近代日本の製鉄技術の原点を確立。維新後、佐渡鉱山局長・日本鉱業会会長などを歴任。(1826〜1901)

⇒おおしま【大島】

おおしま‐つむぎ【大島紬】オホ‥

鹿児島県奄美大島並びに鹿児島市周辺から産出する紬。織締めによる細かい絣かすりが特徴。土産のティーチキと称する植物の煮出し液と泥中の鉄塩とで焦茶色に染めた泥染が伝統的技法。今は藍や多色の糸遣いをした藍大島・色大島もある。模造品に対して本場大島とも。小杉天外、初すがた「一人は蚊絣かがすりの―の小袖に同じ柄の羽織」

⇒おおしま【大島】

おおしま‐の【大島の】オホ‥

〔枕〕

「うら」「なると」にかかる。

おおしま‐はっかく【大島伯鶴】オホ‥ハク‥

講談師。(2代)初代の子。本名、保利。福島県生れ。明快な話術で、「寛永三馬術」を当り芸とした。(1879〜1946)

⇒おおしま【大島】

おおしま‐ふうつう【大島風通】オホ‥

風通の織り方によって、十字絣かすりや亀甲絣風の文様を織り出した絹綿交織物。外見は大島紬つむぎに似る。

⇒おおしま【大島】

おおしま‐ぶし【大島節】オホ‥

民謡。大島2など伊豆七島で歌われた島節。「わたしゃ大島、御神火育ち、胸に煙は絶えやせぬ」など。

⇒おおしま【大島】

おおしま‐りゅう【大島流】オホ‥リウ

大島伴六吉綱を祖とする槍術の一派。江戸初期に起こる。

⇒おおしま【大島】

おおしま‐りょうきち【大島亮吉】オホ‥リヤウ‥

登山家。東京生れ。慶大卒。槍ヶ岳・穂高岳などを登攀とうはん、アルピニズムの日本への導入に尽力。著「山―研究と随想」「先蹤者」など。(1899〜1928)

⇒おおしま【大島】

おおしま‐りょうた【大島蓼太】オホ‥レウ‥

江戸中期の俳人。信濃の人。吏登の門人。雪中庵3世。江戸で活動。編著「雪おろし」「七柏集」「附合小鏡」「蓼太句集」など。(1718〜1787)

⇒おおしま【大島】

おお‐しも【大霜】オホ‥

一面に甚だしくおりた霜。〈[季]冬〉

オーシャン【ocean】

大洋。大海。

おお‐しょうがつ【大正月】オホシヤウグワツ

元旦から7日までのこと。↔小正月

おお‐しょうこ【大鉦鼓】オホシヤウ‥

雅楽の金属打楽器。鉦鼓の大型のもので、宮内庁楽部のものは直径約24センチメートル。舞楽演奏に大太鼓だだいこと共に用いる。

おお‐しょうじょう【大猩猩】オホシヤウジヤウ

ゴリラのこと。

おお‐じょうや【大庄屋】オホジヤウ‥

江戸時代、郡代・代官の指揮下にあって十数カ村の庄屋を支配した村役人。帯刀を許された。大総代。大横目。大肝煎。→割元わりもと

おお‐じょうろう【大上臈】オホジヤウラフ

宮中の女官の最上位のもの。また、幕府・大名の奥向に仕える最上位の女。上臈年寄。海人藻芥「―と申すは、摂家の御女也」

おお‐じょたい【大所帯】オホ‥

①大きな財産。

②1軒の家に家族や奉公人が多くいること。また、そうした暮し向き。おおせたい。

おお‐しらびそ【大白桧曾】オホ‥

マツ科モミ属の高木。常緑の針葉樹で、日本特産。高さ30メートルに達するが、高山帯では低木。本州中・北部の亜高山帯針葉樹林で広く見られる。建材・パルプ用。アオモリトドマツ。

広辞苑 ページ 2548 での【○大阪の食い倒れ】単語。