複数辞典一括検索+![]()

![]()

○殻を破るからをやぶる🔗⭐🔉

○殻を破るからをやぶる

新しいことの妨げになっていた、古い考えや習慣を打破する。

⇒から【殻・骸】

か‐らん【夏卵】

①ミジンコ・ワムシなどが夏前後に生む卵。単性生殖で普通雌を生じるが、秋近くのものは形小さく、雄を生じる。雌卵。

②扁形動物のある種類が夏に形成する、卵黄少なく卵殻の薄い卵。急発卵。↔冬卵

か‐らん【禍乱】クワ‥

世の乱れ。

か‐らん【鰕卵】

鰕えびの卵を湯で煮て日に乾かした食品。

カラン【kraan オランダ】

水道などの蛇口じゃぐち。

がらん

①空洞のある金属製の物が打たれたり突かれたりした時に響く音。「―と鈴を鳴らしてお参りする」

②人や物で埋まっているはずの一定の空間に何もなく、広くて空虚なさま。「―とした講堂」

がらん【伽藍】

〔仏〕(梵語saṃghārāma 僧伽藍の略。衆園・僧園と訳す)

①僧侶たちが住んで仏道を修行する、清浄閑静な所。

②後に寺院の建築物の称。「七堂―」

⇒がらん‐じん【伽藍神】

⇒がらん‐せき【伽藍石】

⇒がらん‐ちょう【伽藍鳥】

⇒がらん‐どう【伽藍堂】

⇒がらん‐はいち【伽藍配置】

カランコエ【Kalanchoe ラテン】

ベンケイソウ科セイロンベンケイ属植物(その学名)。熱帯アジアの原産。特にマダガスカル原産の数種の、園芸上の通称。多肉で小形の多年草で、鐘形4弁の赤・橙・黄などの小花を群がってつける。ベニベンケイなど。

カランコエ

提供:OPO

がらん‐じん【伽藍神】

寺院の伽藍を守護する神。帝釈たいしゃく天・毘沙門びしゃもん天などインドの諸神から、日本の白山権現・三輪明神などに至るまで、おのおのの寺院によって異なり、その種類は多い。

⇒がらん【伽藍】

がらん‐せき【伽藍石】

廃寺の礎石を移して沓脱くつぬぎや飛石とびいしとしたもの。がらんいし。

⇒がらん【伽藍】

ガランタミン【galanthamine】

ヒガンバナ科植物ナツズイセン・スノー‐ドロップなどの球根に含まれるアルカロイド。小児麻痺の後遺症、重症の筋無力症などの治療に用いる。

がらん‐ちょう【伽藍鳥】‥テウ

ペリカンの別称。

⇒がらん【伽藍】

カランツ【currants】

①⇒カレンズ。

②「すぐり」参照。

ガランティーヌ【galantine フランス】

鶏肉・子牛肉などで挽肉ひきにくなどを巻き、出し汁で煮て冷やした料理。

がらん‐どう【伽藍堂】‥ダウ

寺院の中で、伽藍神を祭ってある堂。

⇒がらん【伽藍】

がらんどう

中に人や物が何もないこと。「洞穴は―だ」

がらん‐はいち【伽藍配置】

伽藍2の主要な堂塔の配置。→飛鳥寺式→四天王寺→東大寺→法隆寺→薬師寺

⇒がらん【伽藍】

がらんびし

(新潟県で)山の絶壁。がらん。

かり

樗蒲かりうちに用いるさいころ。

かり【上り・甲】

尺八などの演奏で、音の高さを少し高くすること。↔減めり

かり【刈り・苅り】

①刈りとること。かりいれ。万葉集7「あまをとめ沖つ藻―に舟出すらしも」

②束刈そくがりの略。

かり【仮】

①暫時それと決めること。永久でないこと。まにあわせ。かりそめ。源氏物語帚木「端つ方の御座おましに―なるやうにて大殿籠れば」。「―橋」「―免許」

②真正のものでないこと。にせ。いつわり。太平記37「身に羅綺を帯びたるは、皆―なる嬋娟せんけんにて真の美質に非ず」。「―の姿」

かり【借り】

①借りること。また、借りた物。特に、借金。比喩的に、まだ返していない恩や恨み。「助けてもらった―がある」「この―は必ず返す」

②簿記上の借方かりかたの略。

かり【猟・狩】

①鳥獣を追い立てて捕らえること。狩猟。〈[季]冬〉。万葉集1「馬並なめて御―立たしし時は来向ふ」。「―をする」

②魚・貝をとること。すなどり。「潮干狩がり」

③薬草・松茸・蛍ほたる・桜花・紅葉などを尋ね探し、採集または観賞すること。万葉集17「杜若かきつはた衣きぬに摺りつけますらをの着そひ―する月は来にけり」。「みかん狩がり」

かり【雁】

(鳴き声から出た擬声語)

①ガンの鳴き声。後撰和歌集秋「声にたてつつ―とのみ鳴く」

②(→)ガンに同じ。〈[季]秋〉。古事記下「そらみつ倭やまとの国に―卵こ生むと未だ聞かず」

か‐り【下吏】

下級の官吏。したやくにん。

か‐り【貨利】クワ‥

貨財の利殖。

カリ【kali オランダ・加里】

①カリウムの称。

②炭酸カリウムの、また一般に、カリウム塩類の俗称。

かり

文語で形容詞(または形容詞と同活用の助動詞ベシなど)の連用形語尾クに動詞アリを付属させてできた形。例えば悪シカルは悪シクアルの約。これをその語の一活用と認める説もある。万葉集5「いよよますます悲しかりけり」

かり

〔助動〕

(上代東国方言)「けり」の訛。万葉集20「旅とへど真旅またびになりぬ家の母もが着せし衣に垢つきにかり」

がり

しかること。譴責けんせき。「―を食う」

がり

(古く、大きなショウガをがりがりとかんで食したことからという)握鮨・押鮨などで、口直しに添える甘酢ショウガの薄切り。

がり

「がり版」の略。「―を切る」

が‐り【許】

(カアリ(処在)の約カリの連濁。一説に、リは方向の意)人を表す名詞や代名詞に付いて、または助詞「の」を介して、その人のいる所へ、の意を表す。万葉集14「妹―やりて」。栄華物語浦々別「夜ばかりこそ女君の―おはすれ、ただ宮にのみおはす」

が‐り【我利】

自分だけの利益。

ガリア【Gallia ラテン】

古代にヨーロッパ西部のケルト族が居住した地方。ガリア‐キサルピナ(G. Cisalpina)(イタリア北部ピエモンテ・ロンバルディア2地方)とガリア‐トランサルピナ(G. Transalpina)(フランス・ベルギー両国の全土およびオランダ・ドイツ・スイス諸国の一部)とに大別。ゴール。

⇒ガリア‐せんき【ガリア戦記】

かり‐あお【狩襖】‥アヲ

狩衣かりぎぬの異称。栄華物語初花「香に羅うすものの青き襲ねたる―に、濃紫の堅紋の指貫着て」

かり‐あ・く【刈り開く】

〔他下二〕

草を刈って道を開く。新撰六帖2「―・けぬ道ふか草の里の名は荒れにし後やいひはじめけむ」

かり‐あ・ぐ【かり上ぐ】

〔他下二〕

掻きあげる。十訓抄「袴を高く―・げて細はぎを出して」

かり‐あげ【刈上げ・刈揚げ】

刈り上げること。特に、頭髪を首筋から上の方へ短く刈ってゆく刈り方。

かり‐あげ【借上げ】

①政府などが民間から土地や物品を借り受けること。

②江戸時代に、諸藩が財政窮乏のため、家臣に対して知行ちぎょう高や扶持ふち高をへらしたこと。

③⇒かしあげ

かり‐あ・げる【刈り上げる】

〔他下一〕[文]かりあ・ぐ(下二)

①残らず刈る。刈り終わる。

②頭髪を、首筋のまわりから上の方へ刈ってゆく。

かり‐あ・げる【借り上げる】

〔他下一〕[文]かりあ・ぐ(下二)

目上の者が目下の者から金品を借りる。

ガリア‐せんき【ガリア戦記】

(Commentarii de Bello Gallico ラテン)史書。カエサル著。全8巻。前58年以降数年にわたり、ガリアから英仏海峡を越え、ブリタニアまでをローマの版図に加えた遠征に関する詳細な覚書。当時のガリアとゲルマニアを知る上の貴重な史料で、文体(ラテン語)は簡潔。

⇒ガリア【Gallia ラテン】

かり‐あつ・める【駆り集める】

〔他下一〕[文]かりあつ・む(下二)

駆り立てて寄せ集める。急いで集める。かりもよおす。太平記6「敗軍の兵を―・めて何度いくたびむけて候ふとも」。「味方を―・める」

カリアティード【caryatide フランス】

柱身を女子の像とした柱。アクロポリスに立つエレクテイオン神殿のものが有名。女像柱。→アトランテス

かり‐あと【刈跡】

草木などを刈ったあと。

カリアリ【Cagliari】

イタリア、サルデーニャ島の中心都市。島の南端にある同名の湾に臨む港湾都市。古代フェニキア人の建設。人口16万2千(2004)。

ガリアルド【galliard イギリス・gaillarde フランス】

(「快活な」の意)16〜17世紀にヨーロッパで流行した、活発な速い3拍子の舞曲。しばしば荘重なパヴァーヌのあとに続く。ガイヤルド。ガリアルダ。

ガリー【gully】

(溝の意。登山用語)(→)クーロアールに同じ。

かり‐いえ【仮家】‥イヘ

①かりに建てた家。

②かりのすまい。

かり‐いえ【借家】‥イヘ

借りて住む家。しゃくや。

かり‐いお【仮庵・仮廬】‥イホ

仮につくったいおり。かりお。かりほ。万葉集1「宇治の都の―しおもほゆ」

⇒かりいお‐の‐まつり【仮庵の祭】

かりいお‐の‐まつり【仮庵の祭】‥イホ‥

ユダヤ教の三大祝祭の一つ。出エジプト後、祖先が荒野を放浪した仮小屋生活を記念する秋祭。ユダヤ暦の第7月(陽暦の9〜10月)の15日から1週間。結茅節。スッコート。

⇒かり‐いお【仮庵・仮廬】

かり‐いだ・す【駆り出す・狩り出す】

〔他四〕

(→)「かりだす」に同じ。

カリーニン【Mikhail I. Kalinin】

ソ連の政治家。ボリシェヴィキに属し、ソ連邦成立後中央執行委員会議長、1937年末以来最高会議幹部会議長。(1875〜1946)

カリーニングラード【Kaliningrad】

ロシア西端、バルト海沿岸の貿易港で、商工業都市。中世ハンザ同盟の有力な都市。ポーランド・リトアニアと国境を接するロシアの飛び地。1946年ドイツ領東プロイセンからソ連に編入。カントの生地。ドイツ語の旧名ケーニヒスベルク。人口42万6千(2004)。

かり‐いぬ【猟犬】

猟の時、鳥獣を追わせる犬。りょうけん。

かり‐いらい【借り答ひ】‥イラヒ

借りること、また互いに貸借すること。炭俵「中よくて傍輩合ほうばいあいの―」(野坡)

カリーラとディムナ【Kalīla wa Dimna アラビア】

アラビア語の動物寓話集。パンチャタントラの中世ペルシア語訳に基づく。8世紀の文人イブン=アル=ムカッファア作。標題は主人公の2匹の豺やまいぬの名。

かり‐いれ【刈入れ】

稲・麦などを刈って取り入れること。収穫。

かり‐いれ【借入れ】

借り入れること。

⇒かりいれ‐きん【借入金】

⇒かりいれ‐しほん【借入資本】

かりいれ‐きん【借入金】

政府または銀行・会社などが、他から借り入れて必要な用途にあてる金銭。短期借入金と長期借入金とがある。

⇒かり‐いれ【借入れ】

かりいれ‐しほん【借入資本】

企業資本のうち、他人から借りている資本。他人資本。

⇒かり‐いれ【借入れ】

かり‐い・れる【刈り入れる】

〔他下一〕[文]かりい・る(下二)

稲・麦などの成熟した農作物を刈って収穫する。刈り収める。

かり‐い・れる【借り入れる】

〔他下一〕

借りて自分の方へ取り入れる。「資金を―・れる」

かり‐う【刈生】‥フ

⇒かりふ

ガリヴァー【Gulliver】

「ガリヴァー旅行記」の主人公の名。

⇒ガリヴァーがた‐かせん【ガリヴァー型寡占】

⇒ガリヴァーりょこうき【ガリヴァー旅行記】

ガリヴァーがた‐かせん【ガリヴァー型寡占】‥クワ‥

寡占市場において一社の市場占有率が圧倒的に高い状態。

⇒ガリヴァー【Gulliver】

ガリヴァーりょこうき【ガリヴァー旅行記】‥カウ‥

(Gulliver's Travels)スウィフトの小説。1726年刊。ガリヴァーの小人国・大人国・馬の国などの紀行に託し、当時の社会や人間を痛烈に諷刺したもの。諷刺文学の傑作。

⇒ガリヴァー【Gulliver】

かり‐うえ【仮植え】‥ウヱ

苗木などを移植する時、まず仮に植えておくこと。仮植かしょく。

かり‐う・ける【借り受ける】

〔他下一〕

「借りる」の改まった言い方。借りて受け取る。

かり‐うち【樗蒲】

(「かり」を投げうって勝負を決する意)博奕ばくちの一種。4個の楕円・扁平の木製物を投げうってあらわれる黒・白・犢こうし・雉によって勝負をきめる。ちょぼ。

かり‐うつ・す【駆り移す】

〔他四〕

物の怪けなどを憑坐よりましに追い移す。源氏物語葵「人に―・し給へる御物のけどもの」

かり‐うつぼ【狩靫・狩空穂】

狩猟に用いる粗末なうつぼ。

かり‐うど【猟人・狩人】

(カリビトの転)猟を業とする人。猟師。やまだち。かりゅうど。りょうじん。〈[季]冬〉

カリウム【Kalium ドイツ】

(アルカリに因む名)アルカリ金属元素の一種。元素記号K 原子番号19。原子量39.10。銀白色で軟らかい金属。水と激しく反応し、水素を発生して水酸化カリウムとなる。炎色反応は淡紫色。化学的に極めて活性。酸化を防ぐため石油や揮発油中に貯える。天然にはケイ酸塩として、また海水や岩塩中にカリウム塩として存在。生体では細胞内の電解質の主成分。英語名ポタシウム。加里。

⇒カリウム‐アルゴン‐ほう【カリウムアルゴン法】

ガリウム【gallium】

(発見者の国フランスの古名ガリアに因む)金属元素の一種。元素記号Ga 原子番号31。原子量69.72。性質はアルミニウムに似る。半導体の原料。

⇒ガリウム‐ひそ【ガリウム砒素】

カリウム‐アルゴン‐ほう【カリウムアルゴン法】‥ハフ

放射性カリウム(原子量40)の崩壊によりアルゴン(原子量40)を生じることを利用した年代測定法。通常、火成岩などの数万年以上の測定に適用。

⇒カリウム【Kalium ドイツ】

ガリウム‐ひそ【ガリウム砒素】

(→)砒化ガリウムの俗称。

⇒ガリウム【gallium】

かり‐うめ【仮埋め】

仮に埋めること。特に、仮埋葬。

カリエール【Eugène Carrière】

フランスの画家。色彩を抑えた、主に茶系統の色調による夢幻的な作風。作「母性愛」など。(1849〜1906)

カリエス【Karies ドイツ】

骨の慢性炎症。特に結核によって骨質が次第に破壊され、乾酪かんらく壊死物が膿状に流出する骨の病気。骨瘍こつよう。骨疽こっそ。

カリ‐えん【加里塩】

さまざまな酸基とカリウムとの化合物の俗称。硫酸カリ・塩化カリ・硝酸カリ・炭酸カリなど。肥料にする。

かり‐お【仮庵】‥ホ

(カリホの転)

⇒かりいお

ガリオア【GARIOA】

(Government Appropriation for Relief in Occupied Areas)占領地救済政府資金。第二次大戦後、旧敵国の日本とドイツに対してアメリカの軍事予算から支出された援助資金。食糧や医薬品などの生活必要物資の緊急輸入に当てられた。→エロア→アンラ

かり‐おだ【刈小田】‥ヲ‥

稲を刈り取った後の田。かりた。夫木和歌抄30「―に立てるそほづはかひもなし」

かり‐おのこ【仮男】‥ヲノコ

童形どうぎょうの牛飼いなどで、仮に元服して成人の姿になった者。平家物語11「西国にては―になつたりしが」

かり‐おや【仮親】

①一時的に親の役をする人。仮の親。

②養父母。養い親。

かり‐か・う【刈り飼ふ】‥カフ

〔他四〕

草を刈って牛馬などに食わせる。源氏物語紅葉賀「君し来ば手馴れの駒に―・はん盛り過ぎたる下葉なりとも」

かり‐かえ【借換え】‥カヘ

①新たに借りて、前に借りたものを返却すること。

②新起債をもって既発公社債の償還に充当すること。

⇒かりかえ‐こうさい【借換公債】

かりかえ‐こうさい【借換公債】‥カヘ‥

公債の償還期が来たときに、償還の財源として新たに発行する公債。

⇒かり‐かえ【借換え】

かり‐か・える【借り換える】‥カヘル

〔他下一〕

前の借りを返して新たに借りる。

かり‐がこい【仮囲い】‥ガコヒ

仮に設けた建築場などの囲い。

かり‐かし【借り貸し】

借りと貸し。かしかり。

かり‐かた【借方】

①物を借りる方の人。借手。

②借りる手段。

③複式簿記上の慣用語。帳簿の左側の記入欄をいう。資産の増加、負債・資本の減少、費用の発生などを記入する。

↔貸方かしかた

かりかち‐とうげ【狩勝峠】‥タウゲ

北海道日高山脈北方にある峠。旧石狩国と十勝国を結ぶ。標高644メートル。根室本線の新狩勝トンネルが通ずる。

カリカチュア【caricature】

戯画。諷刺画。ポンチ絵。諷刺的な文章にもいう。カリカチュール。

カリカチュール【caricature フランス】

⇒カリカチュア

カリカット【Calicut】

インド南西部、ケーララ州の港湾都市。中世、東西通商上の要地。1498年ヴァスコ=ダ=ガマは、この地の北方に上陸。明の鄭和ていわの遠征の拠点。人口43万7千(2001)。中国名、下里・古里。現地名コージコード。

かり‐かつよう【かり活用】‥クワツ‥

形容詞連用形語尾クに動詞アリが結合してできた活用で、語尾が「から・かり・かり・かる・かれ・かれ」と変化するもの。補助活用。現在は形容詞の活用に加えるが、形容動詞活用の一つとする説もある。

ガリカニズム【Gallicanism】

教皇の絶対権に対し教会の独立自治を要求したフランス‐カトリック教会の主張・傾向。↔ウルトラモンタニズム

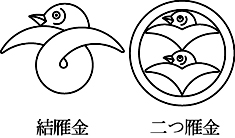

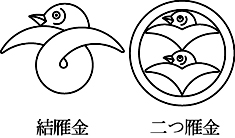

かり‐が‐ね【雁が音・雁金】

①ガンの鳴き声。転じて、ガンのこと。〈[季]秋〉。万葉集6「―の来継ぐこの頃」

②紋所の名。空を飛ぶガンにかたどる。真田氏の結むすび雁金や二つ雁金など。

雁金

がらん‐じん【伽藍神】

寺院の伽藍を守護する神。帝釈たいしゃく天・毘沙門びしゃもん天などインドの諸神から、日本の白山権現・三輪明神などに至るまで、おのおのの寺院によって異なり、その種類は多い。

⇒がらん【伽藍】

がらん‐せき【伽藍石】

廃寺の礎石を移して沓脱くつぬぎや飛石とびいしとしたもの。がらんいし。

⇒がらん【伽藍】

ガランタミン【galanthamine】

ヒガンバナ科植物ナツズイセン・スノー‐ドロップなどの球根に含まれるアルカロイド。小児麻痺の後遺症、重症の筋無力症などの治療に用いる。

がらん‐ちょう【伽藍鳥】‥テウ

ペリカンの別称。

⇒がらん【伽藍】

カランツ【currants】

①⇒カレンズ。

②「すぐり」参照。

ガランティーヌ【galantine フランス】

鶏肉・子牛肉などで挽肉ひきにくなどを巻き、出し汁で煮て冷やした料理。

がらん‐どう【伽藍堂】‥ダウ

寺院の中で、伽藍神を祭ってある堂。

⇒がらん【伽藍】

がらんどう

中に人や物が何もないこと。「洞穴は―だ」

がらん‐はいち【伽藍配置】

伽藍2の主要な堂塔の配置。→飛鳥寺式→四天王寺→東大寺→法隆寺→薬師寺

⇒がらん【伽藍】

がらんびし

(新潟県で)山の絶壁。がらん。

かり

樗蒲かりうちに用いるさいころ。

かり【上り・甲】

尺八などの演奏で、音の高さを少し高くすること。↔減めり

かり【刈り・苅り】

①刈りとること。かりいれ。万葉集7「あまをとめ沖つ藻―に舟出すらしも」

②束刈そくがりの略。

かり【仮】

①暫時それと決めること。永久でないこと。まにあわせ。かりそめ。源氏物語帚木「端つ方の御座おましに―なるやうにて大殿籠れば」。「―橋」「―免許」

②真正のものでないこと。にせ。いつわり。太平記37「身に羅綺を帯びたるは、皆―なる嬋娟せんけんにて真の美質に非ず」。「―の姿」

かり【借り】

①借りること。また、借りた物。特に、借金。比喩的に、まだ返していない恩や恨み。「助けてもらった―がある」「この―は必ず返す」

②簿記上の借方かりかたの略。

かり【猟・狩】

①鳥獣を追い立てて捕らえること。狩猟。〈[季]冬〉。万葉集1「馬並なめて御―立たしし時は来向ふ」。「―をする」

②魚・貝をとること。すなどり。「潮干狩がり」

③薬草・松茸・蛍ほたる・桜花・紅葉などを尋ね探し、採集または観賞すること。万葉集17「杜若かきつはた衣きぬに摺りつけますらをの着そひ―する月は来にけり」。「みかん狩がり」

かり【雁】

(鳴き声から出た擬声語)

①ガンの鳴き声。後撰和歌集秋「声にたてつつ―とのみ鳴く」

②(→)ガンに同じ。〈[季]秋〉。古事記下「そらみつ倭やまとの国に―卵こ生むと未だ聞かず」

か‐り【下吏】

下級の官吏。したやくにん。

か‐り【貨利】クワ‥

貨財の利殖。

カリ【kali オランダ・加里】

①カリウムの称。

②炭酸カリウムの、また一般に、カリウム塩類の俗称。

かり

文語で形容詞(または形容詞と同活用の助動詞ベシなど)の連用形語尾クに動詞アリを付属させてできた形。例えば悪シカルは悪シクアルの約。これをその語の一活用と認める説もある。万葉集5「いよよますます悲しかりけり」

かり

〔助動〕

(上代東国方言)「けり」の訛。万葉集20「旅とへど真旅またびになりぬ家の母もが着せし衣に垢つきにかり」

がり

しかること。譴責けんせき。「―を食う」

がり

(古く、大きなショウガをがりがりとかんで食したことからという)握鮨・押鮨などで、口直しに添える甘酢ショウガの薄切り。

がり

「がり版」の略。「―を切る」

が‐り【許】

(カアリ(処在)の約カリの連濁。一説に、リは方向の意)人を表す名詞や代名詞に付いて、または助詞「の」を介して、その人のいる所へ、の意を表す。万葉集14「妹―やりて」。栄華物語浦々別「夜ばかりこそ女君の―おはすれ、ただ宮にのみおはす」

が‐り【我利】

自分だけの利益。

ガリア【Gallia ラテン】

古代にヨーロッパ西部のケルト族が居住した地方。ガリア‐キサルピナ(G. Cisalpina)(イタリア北部ピエモンテ・ロンバルディア2地方)とガリア‐トランサルピナ(G. Transalpina)(フランス・ベルギー両国の全土およびオランダ・ドイツ・スイス諸国の一部)とに大別。ゴール。

⇒ガリア‐せんき【ガリア戦記】

かり‐あお【狩襖】‥アヲ

狩衣かりぎぬの異称。栄華物語初花「香に羅うすものの青き襲ねたる―に、濃紫の堅紋の指貫着て」

かり‐あ・く【刈り開く】

〔他下二〕

草を刈って道を開く。新撰六帖2「―・けぬ道ふか草の里の名は荒れにし後やいひはじめけむ」

かり‐あ・ぐ【かり上ぐ】

〔他下二〕

掻きあげる。十訓抄「袴を高く―・げて細はぎを出して」

かり‐あげ【刈上げ・刈揚げ】

刈り上げること。特に、頭髪を首筋から上の方へ短く刈ってゆく刈り方。

かり‐あげ【借上げ】

①政府などが民間から土地や物品を借り受けること。

②江戸時代に、諸藩が財政窮乏のため、家臣に対して知行ちぎょう高や扶持ふち高をへらしたこと。

③⇒かしあげ

かり‐あ・げる【刈り上げる】

〔他下一〕[文]かりあ・ぐ(下二)

①残らず刈る。刈り終わる。

②頭髪を、首筋のまわりから上の方へ刈ってゆく。

かり‐あ・げる【借り上げる】

〔他下一〕[文]かりあ・ぐ(下二)

目上の者が目下の者から金品を借りる。

ガリア‐せんき【ガリア戦記】

(Commentarii de Bello Gallico ラテン)史書。カエサル著。全8巻。前58年以降数年にわたり、ガリアから英仏海峡を越え、ブリタニアまでをローマの版図に加えた遠征に関する詳細な覚書。当時のガリアとゲルマニアを知る上の貴重な史料で、文体(ラテン語)は簡潔。

⇒ガリア【Gallia ラテン】

かり‐あつ・める【駆り集める】

〔他下一〕[文]かりあつ・む(下二)

駆り立てて寄せ集める。急いで集める。かりもよおす。太平記6「敗軍の兵を―・めて何度いくたびむけて候ふとも」。「味方を―・める」

カリアティード【caryatide フランス】

柱身を女子の像とした柱。アクロポリスに立つエレクテイオン神殿のものが有名。女像柱。→アトランテス

かり‐あと【刈跡】

草木などを刈ったあと。

カリアリ【Cagliari】

イタリア、サルデーニャ島の中心都市。島の南端にある同名の湾に臨む港湾都市。古代フェニキア人の建設。人口16万2千(2004)。

ガリアルド【galliard イギリス・gaillarde フランス】

(「快活な」の意)16〜17世紀にヨーロッパで流行した、活発な速い3拍子の舞曲。しばしば荘重なパヴァーヌのあとに続く。ガイヤルド。ガリアルダ。

ガリー【gully】

(溝の意。登山用語)(→)クーロアールに同じ。

かり‐いえ【仮家】‥イヘ

①かりに建てた家。

②かりのすまい。

かり‐いえ【借家】‥イヘ

借りて住む家。しゃくや。

かり‐いお【仮庵・仮廬】‥イホ

仮につくったいおり。かりお。かりほ。万葉集1「宇治の都の―しおもほゆ」

⇒かりいお‐の‐まつり【仮庵の祭】

かりいお‐の‐まつり【仮庵の祭】‥イホ‥

ユダヤ教の三大祝祭の一つ。出エジプト後、祖先が荒野を放浪した仮小屋生活を記念する秋祭。ユダヤ暦の第7月(陽暦の9〜10月)の15日から1週間。結茅節。スッコート。

⇒かり‐いお【仮庵・仮廬】

かり‐いだ・す【駆り出す・狩り出す】

〔他四〕

(→)「かりだす」に同じ。

カリーニン【Mikhail I. Kalinin】

ソ連の政治家。ボリシェヴィキに属し、ソ連邦成立後中央執行委員会議長、1937年末以来最高会議幹部会議長。(1875〜1946)

カリーニングラード【Kaliningrad】

ロシア西端、バルト海沿岸の貿易港で、商工業都市。中世ハンザ同盟の有力な都市。ポーランド・リトアニアと国境を接するロシアの飛び地。1946年ドイツ領東プロイセンからソ連に編入。カントの生地。ドイツ語の旧名ケーニヒスベルク。人口42万6千(2004)。

かり‐いぬ【猟犬】

猟の時、鳥獣を追わせる犬。りょうけん。

かり‐いらい【借り答ひ】‥イラヒ

借りること、また互いに貸借すること。炭俵「中よくて傍輩合ほうばいあいの―」(野坡)

カリーラとディムナ【Kalīla wa Dimna アラビア】

アラビア語の動物寓話集。パンチャタントラの中世ペルシア語訳に基づく。8世紀の文人イブン=アル=ムカッファア作。標題は主人公の2匹の豺やまいぬの名。

かり‐いれ【刈入れ】

稲・麦などを刈って取り入れること。収穫。

かり‐いれ【借入れ】

借り入れること。

⇒かりいれ‐きん【借入金】

⇒かりいれ‐しほん【借入資本】

かりいれ‐きん【借入金】

政府または銀行・会社などが、他から借り入れて必要な用途にあてる金銭。短期借入金と長期借入金とがある。

⇒かり‐いれ【借入れ】

かりいれ‐しほん【借入資本】

企業資本のうち、他人から借りている資本。他人資本。

⇒かり‐いれ【借入れ】

かり‐い・れる【刈り入れる】

〔他下一〕[文]かりい・る(下二)

稲・麦などの成熟した農作物を刈って収穫する。刈り収める。

かり‐い・れる【借り入れる】

〔他下一〕

借りて自分の方へ取り入れる。「資金を―・れる」

かり‐う【刈生】‥フ

⇒かりふ

ガリヴァー【Gulliver】

「ガリヴァー旅行記」の主人公の名。

⇒ガリヴァーがた‐かせん【ガリヴァー型寡占】

⇒ガリヴァーりょこうき【ガリヴァー旅行記】

ガリヴァーがた‐かせん【ガリヴァー型寡占】‥クワ‥

寡占市場において一社の市場占有率が圧倒的に高い状態。

⇒ガリヴァー【Gulliver】

ガリヴァーりょこうき【ガリヴァー旅行記】‥カウ‥

(Gulliver's Travels)スウィフトの小説。1726年刊。ガリヴァーの小人国・大人国・馬の国などの紀行に託し、当時の社会や人間を痛烈に諷刺したもの。諷刺文学の傑作。

⇒ガリヴァー【Gulliver】

かり‐うえ【仮植え】‥ウヱ

苗木などを移植する時、まず仮に植えておくこと。仮植かしょく。

かり‐う・ける【借り受ける】

〔他下一〕

「借りる」の改まった言い方。借りて受け取る。

かり‐うち【樗蒲】

(「かり」を投げうって勝負を決する意)博奕ばくちの一種。4個の楕円・扁平の木製物を投げうってあらわれる黒・白・犢こうし・雉によって勝負をきめる。ちょぼ。

かり‐うつ・す【駆り移す】

〔他四〕

物の怪けなどを憑坐よりましに追い移す。源氏物語葵「人に―・し給へる御物のけどもの」

かり‐うつぼ【狩靫・狩空穂】

狩猟に用いる粗末なうつぼ。

かり‐うど【猟人・狩人】

(カリビトの転)猟を業とする人。猟師。やまだち。かりゅうど。りょうじん。〈[季]冬〉

カリウム【Kalium ドイツ】

(アルカリに因む名)アルカリ金属元素の一種。元素記号K 原子番号19。原子量39.10。銀白色で軟らかい金属。水と激しく反応し、水素を発生して水酸化カリウムとなる。炎色反応は淡紫色。化学的に極めて活性。酸化を防ぐため石油や揮発油中に貯える。天然にはケイ酸塩として、また海水や岩塩中にカリウム塩として存在。生体では細胞内の電解質の主成分。英語名ポタシウム。加里。

⇒カリウム‐アルゴン‐ほう【カリウムアルゴン法】

ガリウム【gallium】

(発見者の国フランスの古名ガリアに因む)金属元素の一種。元素記号Ga 原子番号31。原子量69.72。性質はアルミニウムに似る。半導体の原料。

⇒ガリウム‐ひそ【ガリウム砒素】

カリウム‐アルゴン‐ほう【カリウムアルゴン法】‥ハフ

放射性カリウム(原子量40)の崩壊によりアルゴン(原子量40)を生じることを利用した年代測定法。通常、火成岩などの数万年以上の測定に適用。

⇒カリウム【Kalium ドイツ】

ガリウム‐ひそ【ガリウム砒素】

(→)砒化ガリウムの俗称。

⇒ガリウム【gallium】

かり‐うめ【仮埋め】

仮に埋めること。特に、仮埋葬。

カリエール【Eugène Carrière】

フランスの画家。色彩を抑えた、主に茶系統の色調による夢幻的な作風。作「母性愛」など。(1849〜1906)

カリエス【Karies ドイツ】

骨の慢性炎症。特に結核によって骨質が次第に破壊され、乾酪かんらく壊死物が膿状に流出する骨の病気。骨瘍こつよう。骨疽こっそ。

カリ‐えん【加里塩】

さまざまな酸基とカリウムとの化合物の俗称。硫酸カリ・塩化カリ・硝酸カリ・炭酸カリなど。肥料にする。

かり‐お【仮庵】‥ホ

(カリホの転)

⇒かりいお

ガリオア【GARIOA】

(Government Appropriation for Relief in Occupied Areas)占領地救済政府資金。第二次大戦後、旧敵国の日本とドイツに対してアメリカの軍事予算から支出された援助資金。食糧や医薬品などの生活必要物資の緊急輸入に当てられた。→エロア→アンラ

かり‐おだ【刈小田】‥ヲ‥

稲を刈り取った後の田。かりた。夫木和歌抄30「―に立てるそほづはかひもなし」

かり‐おのこ【仮男】‥ヲノコ

童形どうぎょうの牛飼いなどで、仮に元服して成人の姿になった者。平家物語11「西国にては―になつたりしが」

かり‐おや【仮親】

①一時的に親の役をする人。仮の親。

②養父母。養い親。

かり‐か・う【刈り飼ふ】‥カフ

〔他四〕

草を刈って牛馬などに食わせる。源氏物語紅葉賀「君し来ば手馴れの駒に―・はん盛り過ぎたる下葉なりとも」

かり‐かえ【借換え】‥カヘ

①新たに借りて、前に借りたものを返却すること。

②新起債をもって既発公社債の償還に充当すること。

⇒かりかえ‐こうさい【借換公債】

かりかえ‐こうさい【借換公債】‥カヘ‥

公債の償還期が来たときに、償還の財源として新たに発行する公債。

⇒かり‐かえ【借換え】

かり‐か・える【借り換える】‥カヘル

〔他下一〕

前の借りを返して新たに借りる。

かり‐がこい【仮囲い】‥ガコヒ

仮に設けた建築場などの囲い。

かり‐かし【借り貸し】

借りと貸し。かしかり。

かり‐かた【借方】

①物を借りる方の人。借手。

②借りる手段。

③複式簿記上の慣用語。帳簿の左側の記入欄をいう。資産の増加、負債・資本の減少、費用の発生などを記入する。

↔貸方かしかた

かりかち‐とうげ【狩勝峠】‥タウゲ

北海道日高山脈北方にある峠。旧石狩国と十勝国を結ぶ。標高644メートル。根室本線の新狩勝トンネルが通ずる。

カリカチュア【caricature】

戯画。諷刺画。ポンチ絵。諷刺的な文章にもいう。カリカチュール。

カリカチュール【caricature フランス】

⇒カリカチュア

カリカット【Calicut】

インド南西部、ケーララ州の港湾都市。中世、東西通商上の要地。1498年ヴァスコ=ダ=ガマは、この地の北方に上陸。明の鄭和ていわの遠征の拠点。人口43万7千(2001)。中国名、下里・古里。現地名コージコード。

かり‐かつよう【かり活用】‥クワツ‥

形容詞連用形語尾クに動詞アリが結合してできた活用で、語尾が「から・かり・かり・かる・かれ・かれ」と変化するもの。補助活用。現在は形容詞の活用に加えるが、形容動詞活用の一つとする説もある。

ガリカニズム【Gallicanism】

教皇の絶対権に対し教会の独立自治を要求したフランス‐カトリック教会の主張・傾向。↔ウルトラモンタニズム

かり‐が‐ね【雁が音・雁金】

①ガンの鳴き声。転じて、ガンのこと。〈[季]秋〉。万葉集6「―の来継ぐこの頃」

②紋所の名。空を飛ぶガンにかたどる。真田氏の結むすび雁金や二つ雁金など。

雁金

③清元。河竹黙阿弥作詞。歌舞伎「島鵆しまちどり月白浪」の中に用いる。

⇒かりがね‐そう【雁金草】

⇒かりがね‐てん【雁点】

⇒かりがね‐びし【雁金菱】

⇒かりがね‐びたい【雁額】

かりがねごにんおとこ【雁金五人男】‥ヲトコ

大坂市内で暴威をふるい、1702年(元禄15)に処刑された5人の無頼漢。雁金文七・庵あんの平兵衛・布袋ほての市右衛門・極印ごくいん千右衛門・神鳴かみなり庄九郎。浄瑠璃「雁金文七秋の霜」以来「男作五雁金おとこだていつつかりがね」(通称、雁金文七)などに脚色され、5人の侠客という設定に改められて歌舞伎でも上演、幕末の「白浪五人男」などに影響を与えた。

かりがね‐そう【雁金草】‥サウ

クマツヅラ科の多年草。山野に群生。高さ約1メートル。不快な臭気がある。秋、紫碧色の花を開き、その形を雁に見たてる。帆掛草。

カリガネソウ

提供:OPO

③清元。河竹黙阿弥作詞。歌舞伎「島鵆しまちどり月白浪」の中に用いる。

⇒かりがね‐そう【雁金草】

⇒かりがね‐てん【雁点】

⇒かりがね‐びし【雁金菱】

⇒かりがね‐びたい【雁額】

かりがねごにんおとこ【雁金五人男】‥ヲトコ

大坂市内で暴威をふるい、1702年(元禄15)に処刑された5人の無頼漢。雁金文七・庵あんの平兵衛・布袋ほての市右衛門・極印ごくいん千右衛門・神鳴かみなり庄九郎。浄瑠璃「雁金文七秋の霜」以来「男作五雁金おとこだていつつかりがね」(通称、雁金文七)などに脚色され、5人の侠客という設定に改められて歌舞伎でも上演、幕末の「白浪五人男」などに影響を与えた。

かりがね‐そう【雁金草】‥サウ

クマツヅラ科の多年草。山野に群生。高さ約1メートル。不快な臭気がある。秋、紫碧色の花を開き、その形を雁に見たてる。帆掛草。

カリガネソウ

提供:OPO

⇒かり‐が‐ね【雁が音・雁金】

かりがね‐てん【雁点】

漢文の返り点のレ点の古称。古く「

⇒かり‐が‐ね【雁が音・雁金】

かりがね‐てん【雁点】

漢文の返り点のレ点の古称。古く「 」のように雁の飛ぶ形に似ていたところからいう。

⇒かり‐が‐ね【雁が音・雁金】

かりがね‐びし【雁金菱】

紋所の名。飛雁2羽を上下に向かい合わせて菱形にしたもの。また、これを連続した模様。かりびし。

⇒かり‐が‐ね【雁が音・雁金】

かりがね‐びたい【雁額】‥ビタヒ

(→)火灯額かとうびたいに同じ。

⇒かり‐が‐ね【雁が音・雁金】

かりがね‐ぼね【胛骨】

(カリガネはカイガネ(胛)の訛)肩甲骨。かいがらぼね。

かり‐かぶ【刈株】

稲・麦などを刈ったあとに残った株。

かり‐かぶ【借株】

「貸株かしかぶ」参照。

かり‐かぶけん【仮株券】

後日、本株券と引き換える目的で、会社から株主に付与する証書。

カリ‐ガラス【加里硝子】

カリウムをナトリウムよりも多く含むガラス。ソーダガラスに比べ硬質で透明度が高いことから、装飾用のほか光学用・理化学用とする。

かり‐かり

①堅い物を続けて噛み砕いたり削ったりする軽い音。「ラッキョウを―食べる」

②水分を失って堅くなったさま。「―に揚げる」

③俗に、神経がいら立っているさま。「あまり―するとよくない」

④雁の鳴く声。

がり‐がり

①堅い物を続けて荒っぽく噛み砕いたり削ったり引っ掻いたりする音。また、そのさま。「頭を―と掻く」

②噛むと音が出るほどに堅いさま。「生煮えで―の大根」

③体が非常にやせているさま。「―にやせる」

④頭ごなしに叱るさま。がみがみ。

がり‐がり【我利我利】

私利ばかりをはかること。理不尽りふじんなことをすること。

⇒がりがり‐もうじゃ【我利我利亡者】

カリガリ‐はかせ【カリガリ博士】

(Das Kabinett des Dr. Caligari ドイツ)ドイツ映画の題名。ウィーネ監督。1919年作。精神病院院長の殺人事件の幻想を描く、表現主義映画の代表作。

がりがり‐もうじゃ【我利我利亡者】‥マウ‥

自分の利益しか念頭にない人または理不尽な人をののしっていう語。

⇒がり‐がり【我利我利】

かり‐かんじょう【仮勘定】‥ヂヤウ

簿記で、最終的な勘定科目または金額が確定していない取引を一時的に整理するための勘定。仮払金・仮受金など。

かり‐ぎ【刈葱】

葱ねぎの一変種。葉は細くて小さく、夏刈って食用とする。夏葱。〈[季]夏〉

かり‐ぎ【借着】

他人の衣服を借りて着ること。また、その衣服。

⇒借着より洗い着

かり‐ぎちょう【仮議長】‥チヤウ

正副議長がまだ正式にきまらない場合や、共に事故がある場合に、仮に議長の職務を行う者。

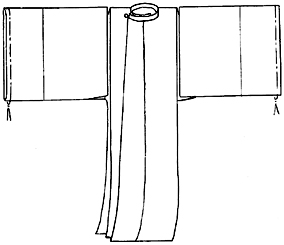

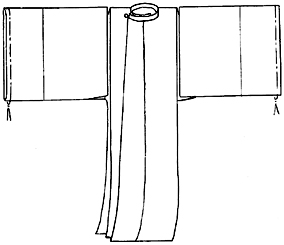

かり‐ぎぬ【狩衣】

(もと狩などの時に用いたからいう)平安時代の公家の常用略服。盤領まるえりで、身頃を一幅のとし、脇を縫い合わさずに袖にくくり紐を通してすぼまるようにしてある。括袴くくりばかまを用い裾を袴の外へ出し、烏帽子えぼしを用いる。地質はもと布を用いたが、のち、綾・固織物・平絹へいけんまたは紗を用い、地下じげは単ひとえ、殿上人は裏をつけたものも用いる。色は一定しないが、五位以上は織文しょくもん、地下は無文を用いた。白色で神事に用いるのを浄衣じょうえといい、江戸時代には、文様のないものを布衣ほい、文様あるものを狩衣とした。伊勢物語「男の着たりける―の裾を切りて」

狩衣

」のように雁の飛ぶ形に似ていたところからいう。

⇒かり‐が‐ね【雁が音・雁金】

かりがね‐びし【雁金菱】

紋所の名。飛雁2羽を上下に向かい合わせて菱形にしたもの。また、これを連続した模様。かりびし。

⇒かり‐が‐ね【雁が音・雁金】

かりがね‐びたい【雁額】‥ビタヒ

(→)火灯額かとうびたいに同じ。

⇒かり‐が‐ね【雁が音・雁金】

かりがね‐ぼね【胛骨】

(カリガネはカイガネ(胛)の訛)肩甲骨。かいがらぼね。

かり‐かぶ【刈株】

稲・麦などを刈ったあとに残った株。

かり‐かぶ【借株】

「貸株かしかぶ」参照。

かり‐かぶけん【仮株券】

後日、本株券と引き換える目的で、会社から株主に付与する証書。

カリ‐ガラス【加里硝子】

カリウムをナトリウムよりも多く含むガラス。ソーダガラスに比べ硬質で透明度が高いことから、装飾用のほか光学用・理化学用とする。

かり‐かり

①堅い物を続けて噛み砕いたり削ったりする軽い音。「ラッキョウを―食べる」

②水分を失って堅くなったさま。「―に揚げる」

③俗に、神経がいら立っているさま。「あまり―するとよくない」

④雁の鳴く声。

がり‐がり

①堅い物を続けて荒っぽく噛み砕いたり削ったり引っ掻いたりする音。また、そのさま。「頭を―と掻く」

②噛むと音が出るほどに堅いさま。「生煮えで―の大根」

③体が非常にやせているさま。「―にやせる」

④頭ごなしに叱るさま。がみがみ。

がり‐がり【我利我利】

私利ばかりをはかること。理不尽りふじんなことをすること。

⇒がりがり‐もうじゃ【我利我利亡者】

カリガリ‐はかせ【カリガリ博士】

(Das Kabinett des Dr. Caligari ドイツ)ドイツ映画の題名。ウィーネ監督。1919年作。精神病院院長の殺人事件の幻想を描く、表現主義映画の代表作。

がりがり‐もうじゃ【我利我利亡者】‥マウ‥

自分の利益しか念頭にない人または理不尽な人をののしっていう語。

⇒がり‐がり【我利我利】

かり‐かんじょう【仮勘定】‥ヂヤウ

簿記で、最終的な勘定科目または金額が確定していない取引を一時的に整理するための勘定。仮払金・仮受金など。

かり‐ぎ【刈葱】

葱ねぎの一変種。葉は細くて小さく、夏刈って食用とする。夏葱。〈[季]夏〉

かり‐ぎ【借着】

他人の衣服を借りて着ること。また、その衣服。

⇒借着より洗い着

かり‐ぎちょう【仮議長】‥チヤウ

正副議長がまだ正式にきまらない場合や、共に事故がある場合に、仮に議長の職務を行う者。

かり‐ぎぬ【狩衣】

(もと狩などの時に用いたからいう)平安時代の公家の常用略服。盤領まるえりで、身頃を一幅のとし、脇を縫い合わさずに袖にくくり紐を通してすぼまるようにしてある。括袴くくりばかまを用い裾を袴の外へ出し、烏帽子えぼしを用いる。地質はもと布を用いたが、のち、綾・固織物・平絹へいけんまたは紗を用い、地下じげは単ひとえ、殿上人は裏をつけたものも用いる。色は一定しないが、五位以上は織文しょくもん、地下は無文を用いた。白色で神事に用いるのを浄衣じょうえといい、江戸時代には、文様のないものを布衣ほい、文様あるものを狩衣とした。伊勢物語「男の着たりける―の裾を切りて」

狩衣

能装束・

能装束・ 狩衣

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

狩衣

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

⇒かりぎぬ‐そうぞく【狩衣装束】

⇒かりぎぬ‐のうし【狩衣直衣】

⇒かりぎぬ‐ばかま【狩衣袴】

⇒かりぎぬ‐びな【狩衣雛】

かりぎぬ‐そうぞく【狩衣装束】‥サウ‥

狩衣に指貫さしぬき・烏帽子をつけた装束。宇津保物語吹上上「皆出で立ちて―をして」

⇒かり‐ぎぬ【狩衣】

かりぎぬ‐のうし【狩衣直衣】‥ナホシ

(→)小直衣このうしに同じ。

⇒かり‐ぎぬ【狩衣】

かりぎぬ‐ばかま【狩衣袴】

狩衣と指貫さしぬきまたは狩袴の上下揃ったもの。

⇒かり‐ぎぬ【狩衣】

かりぎぬ‐びな【狩衣雛】

雛人形の一種。男雛は狩衣装束に中啓を持ち、女雛は五衣いつつぎぬに緋色の長袴をはき、桧扇ひおうぎを持ち、下げ髪にする。いずれも座り雛。

⇒かり‐ぎぬ【狩衣】

カリキュラム【curriculum】

(ラテン語cursus(競走路)から)広義には、学習者の学習経路を枠付ける教育内容の系列。狭義には、学校教育の内容を発達段階や学習目標に応じて系統的に配列した教育課程。

⇒かりぎぬ‐そうぞく【狩衣装束】

⇒かりぎぬ‐のうし【狩衣直衣】

⇒かりぎぬ‐ばかま【狩衣袴】

⇒かりぎぬ‐びな【狩衣雛】

かりぎぬ‐そうぞく【狩衣装束】‥サウ‥

狩衣に指貫さしぬき・烏帽子をつけた装束。宇津保物語吹上上「皆出で立ちて―をして」

⇒かり‐ぎぬ【狩衣】

かりぎぬ‐のうし【狩衣直衣】‥ナホシ

(→)小直衣このうしに同じ。

⇒かり‐ぎぬ【狩衣】

かりぎぬ‐ばかま【狩衣袴】

狩衣と指貫さしぬきまたは狩袴の上下揃ったもの。

⇒かり‐ぎぬ【狩衣】

かりぎぬ‐びな【狩衣雛】

雛人形の一種。男雛は狩衣装束に中啓を持ち、女雛は五衣いつつぎぬに緋色の長袴をはき、桧扇ひおうぎを持ち、下げ髪にする。いずれも座り雛。

⇒かり‐ぎぬ【狩衣】

カリキュラム【curriculum】

(ラテン語cursus(競走路)から)広義には、学習者の学習経路を枠付ける教育内容の系列。狭義には、学校教育の内容を発達段階や学習目標に応じて系統的に配列した教育課程。

がらん‐じん【伽藍神】

寺院の伽藍を守護する神。帝釈たいしゃく天・毘沙門びしゃもん天などインドの諸神から、日本の白山権現・三輪明神などに至るまで、おのおのの寺院によって異なり、その種類は多い。

⇒がらん【伽藍】

がらん‐せき【伽藍石】

廃寺の礎石を移して沓脱くつぬぎや飛石とびいしとしたもの。がらんいし。

⇒がらん【伽藍】

ガランタミン【galanthamine】

ヒガンバナ科植物ナツズイセン・スノー‐ドロップなどの球根に含まれるアルカロイド。小児麻痺の後遺症、重症の筋無力症などの治療に用いる。

がらん‐ちょう【伽藍鳥】‥テウ

ペリカンの別称。

⇒がらん【伽藍】

カランツ【currants】

①⇒カレンズ。

②「すぐり」参照。

ガランティーヌ【galantine フランス】

鶏肉・子牛肉などで挽肉ひきにくなどを巻き、出し汁で煮て冷やした料理。

がらん‐どう【伽藍堂】‥ダウ

寺院の中で、伽藍神を祭ってある堂。

⇒がらん【伽藍】

がらんどう

中に人や物が何もないこと。「洞穴は―だ」

がらん‐はいち【伽藍配置】

伽藍2の主要な堂塔の配置。→飛鳥寺式→四天王寺→東大寺→法隆寺→薬師寺

⇒がらん【伽藍】

がらんびし

(新潟県で)山の絶壁。がらん。

かり

樗蒲かりうちに用いるさいころ。

かり【上り・甲】

尺八などの演奏で、音の高さを少し高くすること。↔減めり

かり【刈り・苅り】

①刈りとること。かりいれ。万葉集7「あまをとめ沖つ藻―に舟出すらしも」

②束刈そくがりの略。

かり【仮】

①暫時それと決めること。永久でないこと。まにあわせ。かりそめ。源氏物語帚木「端つ方の御座おましに―なるやうにて大殿籠れば」。「―橋」「―免許」

②真正のものでないこと。にせ。いつわり。太平記37「身に羅綺を帯びたるは、皆―なる嬋娟せんけんにて真の美質に非ず」。「―の姿」

かり【借り】

①借りること。また、借りた物。特に、借金。比喩的に、まだ返していない恩や恨み。「助けてもらった―がある」「この―は必ず返す」

②簿記上の借方かりかたの略。

かり【猟・狩】

①鳥獣を追い立てて捕らえること。狩猟。〈[季]冬〉。万葉集1「馬並なめて御―立たしし時は来向ふ」。「―をする」

②魚・貝をとること。すなどり。「潮干狩がり」

③薬草・松茸・蛍ほたる・桜花・紅葉などを尋ね探し、採集または観賞すること。万葉集17「杜若かきつはた衣きぬに摺りつけますらをの着そひ―する月は来にけり」。「みかん狩がり」

かり【雁】

(鳴き声から出た擬声語)

①ガンの鳴き声。後撰和歌集秋「声にたてつつ―とのみ鳴く」

②(→)ガンに同じ。〈[季]秋〉。古事記下「そらみつ倭やまとの国に―卵こ生むと未だ聞かず」

か‐り【下吏】

下級の官吏。したやくにん。

か‐り【貨利】クワ‥

貨財の利殖。

カリ【kali オランダ・加里】

①カリウムの称。

②炭酸カリウムの、また一般に、カリウム塩類の俗称。

かり

文語で形容詞(または形容詞と同活用の助動詞ベシなど)の連用形語尾クに動詞アリを付属させてできた形。例えば悪シカルは悪シクアルの約。これをその語の一活用と認める説もある。万葉集5「いよよますます悲しかりけり」

かり

〔助動〕

(上代東国方言)「けり」の訛。万葉集20「旅とへど真旅またびになりぬ家の母もが着せし衣に垢つきにかり」

がり

しかること。譴責けんせき。「―を食う」

がり

(古く、大きなショウガをがりがりとかんで食したことからという)握鮨・押鮨などで、口直しに添える甘酢ショウガの薄切り。

がり

「がり版」の略。「―を切る」

が‐り【許】

(カアリ(処在)の約カリの連濁。一説に、リは方向の意)人を表す名詞や代名詞に付いて、または助詞「の」を介して、その人のいる所へ、の意を表す。万葉集14「妹―やりて」。栄華物語浦々別「夜ばかりこそ女君の―おはすれ、ただ宮にのみおはす」

が‐り【我利】

自分だけの利益。

ガリア【Gallia ラテン】

古代にヨーロッパ西部のケルト族が居住した地方。ガリア‐キサルピナ(G. Cisalpina)(イタリア北部ピエモンテ・ロンバルディア2地方)とガリア‐トランサルピナ(G. Transalpina)(フランス・ベルギー両国の全土およびオランダ・ドイツ・スイス諸国の一部)とに大別。ゴール。

⇒ガリア‐せんき【ガリア戦記】

かり‐あお【狩襖】‥アヲ

狩衣かりぎぬの異称。栄華物語初花「香に羅うすものの青き襲ねたる―に、濃紫の堅紋の指貫着て」

かり‐あ・く【刈り開く】

〔他下二〕

草を刈って道を開く。新撰六帖2「―・けぬ道ふか草の里の名は荒れにし後やいひはじめけむ」

かり‐あ・ぐ【かり上ぐ】

〔他下二〕

掻きあげる。十訓抄「袴を高く―・げて細はぎを出して」

かり‐あげ【刈上げ・刈揚げ】

刈り上げること。特に、頭髪を首筋から上の方へ短く刈ってゆく刈り方。

かり‐あげ【借上げ】

①政府などが民間から土地や物品を借り受けること。

②江戸時代に、諸藩が財政窮乏のため、家臣に対して知行ちぎょう高や扶持ふち高をへらしたこと。

③⇒かしあげ

かり‐あ・げる【刈り上げる】

〔他下一〕[文]かりあ・ぐ(下二)

①残らず刈る。刈り終わる。

②頭髪を、首筋のまわりから上の方へ刈ってゆく。

かり‐あ・げる【借り上げる】

〔他下一〕[文]かりあ・ぐ(下二)

目上の者が目下の者から金品を借りる。

ガリア‐せんき【ガリア戦記】

(Commentarii de Bello Gallico ラテン)史書。カエサル著。全8巻。前58年以降数年にわたり、ガリアから英仏海峡を越え、ブリタニアまでをローマの版図に加えた遠征に関する詳細な覚書。当時のガリアとゲルマニアを知る上の貴重な史料で、文体(ラテン語)は簡潔。

⇒ガリア【Gallia ラテン】

かり‐あつ・める【駆り集める】

〔他下一〕[文]かりあつ・む(下二)

駆り立てて寄せ集める。急いで集める。かりもよおす。太平記6「敗軍の兵を―・めて何度いくたびむけて候ふとも」。「味方を―・める」

カリアティード【caryatide フランス】

柱身を女子の像とした柱。アクロポリスに立つエレクテイオン神殿のものが有名。女像柱。→アトランテス

かり‐あと【刈跡】

草木などを刈ったあと。

カリアリ【Cagliari】

イタリア、サルデーニャ島の中心都市。島の南端にある同名の湾に臨む港湾都市。古代フェニキア人の建設。人口16万2千(2004)。

ガリアルド【galliard イギリス・gaillarde フランス】

(「快活な」の意)16〜17世紀にヨーロッパで流行した、活発な速い3拍子の舞曲。しばしば荘重なパヴァーヌのあとに続く。ガイヤルド。ガリアルダ。

ガリー【gully】

(溝の意。登山用語)(→)クーロアールに同じ。

かり‐いえ【仮家】‥イヘ

①かりに建てた家。

②かりのすまい。

かり‐いえ【借家】‥イヘ

借りて住む家。しゃくや。

かり‐いお【仮庵・仮廬】‥イホ

仮につくったいおり。かりお。かりほ。万葉集1「宇治の都の―しおもほゆ」

⇒かりいお‐の‐まつり【仮庵の祭】

かりいお‐の‐まつり【仮庵の祭】‥イホ‥

ユダヤ教の三大祝祭の一つ。出エジプト後、祖先が荒野を放浪した仮小屋生活を記念する秋祭。ユダヤ暦の第7月(陽暦の9〜10月)の15日から1週間。結茅節。スッコート。

⇒かり‐いお【仮庵・仮廬】

かり‐いだ・す【駆り出す・狩り出す】

〔他四〕

(→)「かりだす」に同じ。

カリーニン【Mikhail I. Kalinin】

ソ連の政治家。ボリシェヴィキに属し、ソ連邦成立後中央執行委員会議長、1937年末以来最高会議幹部会議長。(1875〜1946)

カリーニングラード【Kaliningrad】

ロシア西端、バルト海沿岸の貿易港で、商工業都市。中世ハンザ同盟の有力な都市。ポーランド・リトアニアと国境を接するロシアの飛び地。1946年ドイツ領東プロイセンからソ連に編入。カントの生地。ドイツ語の旧名ケーニヒスベルク。人口42万6千(2004)。

かり‐いぬ【猟犬】

猟の時、鳥獣を追わせる犬。りょうけん。

かり‐いらい【借り答ひ】‥イラヒ

借りること、また互いに貸借すること。炭俵「中よくて傍輩合ほうばいあいの―」(野坡)

カリーラとディムナ【Kalīla wa Dimna アラビア】

アラビア語の動物寓話集。パンチャタントラの中世ペルシア語訳に基づく。8世紀の文人イブン=アル=ムカッファア作。標題は主人公の2匹の豺やまいぬの名。

かり‐いれ【刈入れ】

稲・麦などを刈って取り入れること。収穫。

かり‐いれ【借入れ】

借り入れること。

⇒かりいれ‐きん【借入金】

⇒かりいれ‐しほん【借入資本】

かりいれ‐きん【借入金】

政府または銀行・会社などが、他から借り入れて必要な用途にあてる金銭。短期借入金と長期借入金とがある。

⇒かり‐いれ【借入れ】

かりいれ‐しほん【借入資本】

企業資本のうち、他人から借りている資本。他人資本。

⇒かり‐いれ【借入れ】

かり‐い・れる【刈り入れる】

〔他下一〕[文]かりい・る(下二)

稲・麦などの成熟した農作物を刈って収穫する。刈り収める。

かり‐い・れる【借り入れる】

〔他下一〕

借りて自分の方へ取り入れる。「資金を―・れる」

かり‐う【刈生】‥フ

⇒かりふ

ガリヴァー【Gulliver】

「ガリヴァー旅行記」の主人公の名。

⇒ガリヴァーがた‐かせん【ガリヴァー型寡占】

⇒ガリヴァーりょこうき【ガリヴァー旅行記】

ガリヴァーがた‐かせん【ガリヴァー型寡占】‥クワ‥

寡占市場において一社の市場占有率が圧倒的に高い状態。

⇒ガリヴァー【Gulliver】

ガリヴァーりょこうき【ガリヴァー旅行記】‥カウ‥

(Gulliver's Travels)スウィフトの小説。1726年刊。ガリヴァーの小人国・大人国・馬の国などの紀行に託し、当時の社会や人間を痛烈に諷刺したもの。諷刺文学の傑作。

⇒ガリヴァー【Gulliver】

かり‐うえ【仮植え】‥ウヱ

苗木などを移植する時、まず仮に植えておくこと。仮植かしょく。

かり‐う・ける【借り受ける】

〔他下一〕

「借りる」の改まった言い方。借りて受け取る。

かり‐うち【樗蒲】

(「かり」を投げうって勝負を決する意)博奕ばくちの一種。4個の楕円・扁平の木製物を投げうってあらわれる黒・白・犢こうし・雉によって勝負をきめる。ちょぼ。

かり‐うつ・す【駆り移す】

〔他四〕

物の怪けなどを憑坐よりましに追い移す。源氏物語葵「人に―・し給へる御物のけどもの」

かり‐うつぼ【狩靫・狩空穂】

狩猟に用いる粗末なうつぼ。

かり‐うど【猟人・狩人】

(カリビトの転)猟を業とする人。猟師。やまだち。かりゅうど。りょうじん。〈[季]冬〉

カリウム【Kalium ドイツ】

(アルカリに因む名)アルカリ金属元素の一種。元素記号K 原子番号19。原子量39.10。銀白色で軟らかい金属。水と激しく反応し、水素を発生して水酸化カリウムとなる。炎色反応は淡紫色。化学的に極めて活性。酸化を防ぐため石油や揮発油中に貯える。天然にはケイ酸塩として、また海水や岩塩中にカリウム塩として存在。生体では細胞内の電解質の主成分。英語名ポタシウム。加里。

⇒カリウム‐アルゴン‐ほう【カリウムアルゴン法】

ガリウム【gallium】

(発見者の国フランスの古名ガリアに因む)金属元素の一種。元素記号Ga 原子番号31。原子量69.72。性質はアルミニウムに似る。半導体の原料。

⇒ガリウム‐ひそ【ガリウム砒素】

カリウム‐アルゴン‐ほう【カリウムアルゴン法】‥ハフ

放射性カリウム(原子量40)の崩壊によりアルゴン(原子量40)を生じることを利用した年代測定法。通常、火成岩などの数万年以上の測定に適用。

⇒カリウム【Kalium ドイツ】

ガリウム‐ひそ【ガリウム砒素】

(→)砒化ガリウムの俗称。

⇒ガリウム【gallium】

かり‐うめ【仮埋め】

仮に埋めること。特に、仮埋葬。

カリエール【Eugène Carrière】

フランスの画家。色彩を抑えた、主に茶系統の色調による夢幻的な作風。作「母性愛」など。(1849〜1906)

カリエス【Karies ドイツ】

骨の慢性炎症。特に結核によって骨質が次第に破壊され、乾酪かんらく壊死物が膿状に流出する骨の病気。骨瘍こつよう。骨疽こっそ。

カリ‐えん【加里塩】

さまざまな酸基とカリウムとの化合物の俗称。硫酸カリ・塩化カリ・硝酸カリ・炭酸カリなど。肥料にする。

かり‐お【仮庵】‥ホ

(カリホの転)

⇒かりいお

ガリオア【GARIOA】

(Government Appropriation for Relief in Occupied Areas)占領地救済政府資金。第二次大戦後、旧敵国の日本とドイツに対してアメリカの軍事予算から支出された援助資金。食糧や医薬品などの生活必要物資の緊急輸入に当てられた。→エロア→アンラ

かり‐おだ【刈小田】‥ヲ‥

稲を刈り取った後の田。かりた。夫木和歌抄30「―に立てるそほづはかひもなし」

かり‐おのこ【仮男】‥ヲノコ

童形どうぎょうの牛飼いなどで、仮に元服して成人の姿になった者。平家物語11「西国にては―になつたりしが」

かり‐おや【仮親】

①一時的に親の役をする人。仮の親。

②養父母。養い親。

かり‐か・う【刈り飼ふ】‥カフ

〔他四〕

草を刈って牛馬などに食わせる。源氏物語紅葉賀「君し来ば手馴れの駒に―・はん盛り過ぎたる下葉なりとも」

かり‐かえ【借換え】‥カヘ

①新たに借りて、前に借りたものを返却すること。

②新起債をもって既発公社債の償還に充当すること。

⇒かりかえ‐こうさい【借換公債】

かりかえ‐こうさい【借換公債】‥カヘ‥

公債の償還期が来たときに、償還の財源として新たに発行する公債。

⇒かり‐かえ【借換え】

かり‐か・える【借り換える】‥カヘル

〔他下一〕

前の借りを返して新たに借りる。

かり‐がこい【仮囲い】‥ガコヒ

仮に設けた建築場などの囲い。

かり‐かし【借り貸し】

借りと貸し。かしかり。

かり‐かた【借方】

①物を借りる方の人。借手。

②借りる手段。

③複式簿記上の慣用語。帳簿の左側の記入欄をいう。資産の増加、負債・資本の減少、費用の発生などを記入する。

↔貸方かしかた

かりかち‐とうげ【狩勝峠】‥タウゲ

北海道日高山脈北方にある峠。旧石狩国と十勝国を結ぶ。標高644メートル。根室本線の新狩勝トンネルが通ずる。

カリカチュア【caricature】

戯画。諷刺画。ポンチ絵。諷刺的な文章にもいう。カリカチュール。

カリカチュール【caricature フランス】

⇒カリカチュア

カリカット【Calicut】

インド南西部、ケーララ州の港湾都市。中世、東西通商上の要地。1498年ヴァスコ=ダ=ガマは、この地の北方に上陸。明の鄭和ていわの遠征の拠点。人口43万7千(2001)。中国名、下里・古里。現地名コージコード。

かり‐かつよう【かり活用】‥クワツ‥

形容詞連用形語尾クに動詞アリが結合してできた活用で、語尾が「から・かり・かり・かる・かれ・かれ」と変化するもの。補助活用。現在は形容詞の活用に加えるが、形容動詞活用の一つとする説もある。

ガリカニズム【Gallicanism】

教皇の絶対権に対し教会の独立自治を要求したフランス‐カトリック教会の主張・傾向。↔ウルトラモンタニズム

かり‐が‐ね【雁が音・雁金】

①ガンの鳴き声。転じて、ガンのこと。〈[季]秋〉。万葉集6「―の来継ぐこの頃」

②紋所の名。空を飛ぶガンにかたどる。真田氏の結むすび雁金や二つ雁金など。

雁金

がらん‐じん【伽藍神】

寺院の伽藍を守護する神。帝釈たいしゃく天・毘沙門びしゃもん天などインドの諸神から、日本の白山権現・三輪明神などに至るまで、おのおのの寺院によって異なり、その種類は多い。

⇒がらん【伽藍】

がらん‐せき【伽藍石】

廃寺の礎石を移して沓脱くつぬぎや飛石とびいしとしたもの。がらんいし。

⇒がらん【伽藍】

ガランタミン【galanthamine】

ヒガンバナ科植物ナツズイセン・スノー‐ドロップなどの球根に含まれるアルカロイド。小児麻痺の後遺症、重症の筋無力症などの治療に用いる。

がらん‐ちょう【伽藍鳥】‥テウ

ペリカンの別称。

⇒がらん【伽藍】

カランツ【currants】

①⇒カレンズ。

②「すぐり」参照。

ガランティーヌ【galantine フランス】

鶏肉・子牛肉などで挽肉ひきにくなどを巻き、出し汁で煮て冷やした料理。

がらん‐どう【伽藍堂】‥ダウ

寺院の中で、伽藍神を祭ってある堂。

⇒がらん【伽藍】

がらんどう

中に人や物が何もないこと。「洞穴は―だ」

がらん‐はいち【伽藍配置】

伽藍2の主要な堂塔の配置。→飛鳥寺式→四天王寺→東大寺→法隆寺→薬師寺

⇒がらん【伽藍】

がらんびし

(新潟県で)山の絶壁。がらん。

かり

樗蒲かりうちに用いるさいころ。

かり【上り・甲】

尺八などの演奏で、音の高さを少し高くすること。↔減めり

かり【刈り・苅り】

①刈りとること。かりいれ。万葉集7「あまをとめ沖つ藻―に舟出すらしも」

②束刈そくがりの略。

かり【仮】

①暫時それと決めること。永久でないこと。まにあわせ。かりそめ。源氏物語帚木「端つ方の御座おましに―なるやうにて大殿籠れば」。「―橋」「―免許」

②真正のものでないこと。にせ。いつわり。太平記37「身に羅綺を帯びたるは、皆―なる嬋娟せんけんにて真の美質に非ず」。「―の姿」

かり【借り】

①借りること。また、借りた物。特に、借金。比喩的に、まだ返していない恩や恨み。「助けてもらった―がある」「この―は必ず返す」

②簿記上の借方かりかたの略。

かり【猟・狩】

①鳥獣を追い立てて捕らえること。狩猟。〈[季]冬〉。万葉集1「馬並なめて御―立たしし時は来向ふ」。「―をする」

②魚・貝をとること。すなどり。「潮干狩がり」

③薬草・松茸・蛍ほたる・桜花・紅葉などを尋ね探し、採集または観賞すること。万葉集17「杜若かきつはた衣きぬに摺りつけますらをの着そひ―する月は来にけり」。「みかん狩がり」

かり【雁】

(鳴き声から出た擬声語)

①ガンの鳴き声。後撰和歌集秋「声にたてつつ―とのみ鳴く」

②(→)ガンに同じ。〈[季]秋〉。古事記下「そらみつ倭やまとの国に―卵こ生むと未だ聞かず」

か‐り【下吏】

下級の官吏。したやくにん。

か‐り【貨利】クワ‥

貨財の利殖。

カリ【kali オランダ・加里】

①カリウムの称。

②炭酸カリウムの、また一般に、カリウム塩類の俗称。

かり

文語で形容詞(または形容詞と同活用の助動詞ベシなど)の連用形語尾クに動詞アリを付属させてできた形。例えば悪シカルは悪シクアルの約。これをその語の一活用と認める説もある。万葉集5「いよよますます悲しかりけり」

かり

〔助動〕

(上代東国方言)「けり」の訛。万葉集20「旅とへど真旅またびになりぬ家の母もが着せし衣に垢つきにかり」

がり

しかること。譴責けんせき。「―を食う」

がり

(古く、大きなショウガをがりがりとかんで食したことからという)握鮨・押鮨などで、口直しに添える甘酢ショウガの薄切り。

がり

「がり版」の略。「―を切る」

が‐り【許】

(カアリ(処在)の約カリの連濁。一説に、リは方向の意)人を表す名詞や代名詞に付いて、または助詞「の」を介して、その人のいる所へ、の意を表す。万葉集14「妹―やりて」。栄華物語浦々別「夜ばかりこそ女君の―おはすれ、ただ宮にのみおはす」

が‐り【我利】

自分だけの利益。

ガリア【Gallia ラテン】

古代にヨーロッパ西部のケルト族が居住した地方。ガリア‐キサルピナ(G. Cisalpina)(イタリア北部ピエモンテ・ロンバルディア2地方)とガリア‐トランサルピナ(G. Transalpina)(フランス・ベルギー両国の全土およびオランダ・ドイツ・スイス諸国の一部)とに大別。ゴール。

⇒ガリア‐せんき【ガリア戦記】

かり‐あお【狩襖】‥アヲ

狩衣かりぎぬの異称。栄華物語初花「香に羅うすものの青き襲ねたる―に、濃紫の堅紋の指貫着て」

かり‐あ・く【刈り開く】

〔他下二〕

草を刈って道を開く。新撰六帖2「―・けぬ道ふか草の里の名は荒れにし後やいひはじめけむ」

かり‐あ・ぐ【かり上ぐ】

〔他下二〕

掻きあげる。十訓抄「袴を高く―・げて細はぎを出して」

かり‐あげ【刈上げ・刈揚げ】

刈り上げること。特に、頭髪を首筋から上の方へ短く刈ってゆく刈り方。

かり‐あげ【借上げ】

①政府などが民間から土地や物品を借り受けること。

②江戸時代に、諸藩が財政窮乏のため、家臣に対して知行ちぎょう高や扶持ふち高をへらしたこと。

③⇒かしあげ

かり‐あ・げる【刈り上げる】

〔他下一〕[文]かりあ・ぐ(下二)

①残らず刈る。刈り終わる。

②頭髪を、首筋のまわりから上の方へ刈ってゆく。

かり‐あ・げる【借り上げる】

〔他下一〕[文]かりあ・ぐ(下二)

目上の者が目下の者から金品を借りる。

ガリア‐せんき【ガリア戦記】

(Commentarii de Bello Gallico ラテン)史書。カエサル著。全8巻。前58年以降数年にわたり、ガリアから英仏海峡を越え、ブリタニアまでをローマの版図に加えた遠征に関する詳細な覚書。当時のガリアとゲルマニアを知る上の貴重な史料で、文体(ラテン語)は簡潔。

⇒ガリア【Gallia ラテン】

かり‐あつ・める【駆り集める】

〔他下一〕[文]かりあつ・む(下二)

駆り立てて寄せ集める。急いで集める。かりもよおす。太平記6「敗軍の兵を―・めて何度いくたびむけて候ふとも」。「味方を―・める」

カリアティード【caryatide フランス】

柱身を女子の像とした柱。アクロポリスに立つエレクテイオン神殿のものが有名。女像柱。→アトランテス

かり‐あと【刈跡】

草木などを刈ったあと。

カリアリ【Cagliari】

イタリア、サルデーニャ島の中心都市。島の南端にある同名の湾に臨む港湾都市。古代フェニキア人の建設。人口16万2千(2004)。

ガリアルド【galliard イギリス・gaillarde フランス】

(「快活な」の意)16〜17世紀にヨーロッパで流行した、活発な速い3拍子の舞曲。しばしば荘重なパヴァーヌのあとに続く。ガイヤルド。ガリアルダ。

ガリー【gully】

(溝の意。登山用語)(→)クーロアールに同じ。

かり‐いえ【仮家】‥イヘ

①かりに建てた家。

②かりのすまい。

かり‐いえ【借家】‥イヘ

借りて住む家。しゃくや。

かり‐いお【仮庵・仮廬】‥イホ

仮につくったいおり。かりお。かりほ。万葉集1「宇治の都の―しおもほゆ」

⇒かりいお‐の‐まつり【仮庵の祭】

かりいお‐の‐まつり【仮庵の祭】‥イホ‥

ユダヤ教の三大祝祭の一つ。出エジプト後、祖先が荒野を放浪した仮小屋生活を記念する秋祭。ユダヤ暦の第7月(陽暦の9〜10月)の15日から1週間。結茅節。スッコート。

⇒かり‐いお【仮庵・仮廬】

かり‐いだ・す【駆り出す・狩り出す】

〔他四〕

(→)「かりだす」に同じ。

カリーニン【Mikhail I. Kalinin】

ソ連の政治家。ボリシェヴィキに属し、ソ連邦成立後中央執行委員会議長、1937年末以来最高会議幹部会議長。(1875〜1946)

カリーニングラード【Kaliningrad】

ロシア西端、バルト海沿岸の貿易港で、商工業都市。中世ハンザ同盟の有力な都市。ポーランド・リトアニアと国境を接するロシアの飛び地。1946年ドイツ領東プロイセンからソ連に編入。カントの生地。ドイツ語の旧名ケーニヒスベルク。人口42万6千(2004)。

かり‐いぬ【猟犬】

猟の時、鳥獣を追わせる犬。りょうけん。

かり‐いらい【借り答ひ】‥イラヒ

借りること、また互いに貸借すること。炭俵「中よくて傍輩合ほうばいあいの―」(野坡)

カリーラとディムナ【Kalīla wa Dimna アラビア】

アラビア語の動物寓話集。パンチャタントラの中世ペルシア語訳に基づく。8世紀の文人イブン=アル=ムカッファア作。標題は主人公の2匹の豺やまいぬの名。

かり‐いれ【刈入れ】

稲・麦などを刈って取り入れること。収穫。

かり‐いれ【借入れ】

借り入れること。

⇒かりいれ‐きん【借入金】

⇒かりいれ‐しほん【借入資本】

かりいれ‐きん【借入金】

政府または銀行・会社などが、他から借り入れて必要な用途にあてる金銭。短期借入金と長期借入金とがある。

⇒かり‐いれ【借入れ】

かりいれ‐しほん【借入資本】

企業資本のうち、他人から借りている資本。他人資本。

⇒かり‐いれ【借入れ】

かり‐い・れる【刈り入れる】

〔他下一〕[文]かりい・る(下二)

稲・麦などの成熟した農作物を刈って収穫する。刈り収める。

かり‐い・れる【借り入れる】

〔他下一〕

借りて自分の方へ取り入れる。「資金を―・れる」

かり‐う【刈生】‥フ

⇒かりふ

ガリヴァー【Gulliver】

「ガリヴァー旅行記」の主人公の名。

⇒ガリヴァーがた‐かせん【ガリヴァー型寡占】

⇒ガリヴァーりょこうき【ガリヴァー旅行記】

ガリヴァーがた‐かせん【ガリヴァー型寡占】‥クワ‥

寡占市場において一社の市場占有率が圧倒的に高い状態。

⇒ガリヴァー【Gulliver】

ガリヴァーりょこうき【ガリヴァー旅行記】‥カウ‥

(Gulliver's Travels)スウィフトの小説。1726年刊。ガリヴァーの小人国・大人国・馬の国などの紀行に託し、当時の社会や人間を痛烈に諷刺したもの。諷刺文学の傑作。

⇒ガリヴァー【Gulliver】

かり‐うえ【仮植え】‥ウヱ

苗木などを移植する時、まず仮に植えておくこと。仮植かしょく。

かり‐う・ける【借り受ける】

〔他下一〕

「借りる」の改まった言い方。借りて受け取る。

かり‐うち【樗蒲】

(「かり」を投げうって勝負を決する意)博奕ばくちの一種。4個の楕円・扁平の木製物を投げうってあらわれる黒・白・犢こうし・雉によって勝負をきめる。ちょぼ。

かり‐うつ・す【駆り移す】

〔他四〕

物の怪けなどを憑坐よりましに追い移す。源氏物語葵「人に―・し給へる御物のけどもの」

かり‐うつぼ【狩靫・狩空穂】

狩猟に用いる粗末なうつぼ。

かり‐うど【猟人・狩人】

(カリビトの転)猟を業とする人。猟師。やまだち。かりゅうど。りょうじん。〈[季]冬〉

カリウム【Kalium ドイツ】

(アルカリに因む名)アルカリ金属元素の一種。元素記号K 原子番号19。原子量39.10。銀白色で軟らかい金属。水と激しく反応し、水素を発生して水酸化カリウムとなる。炎色反応は淡紫色。化学的に極めて活性。酸化を防ぐため石油や揮発油中に貯える。天然にはケイ酸塩として、また海水や岩塩中にカリウム塩として存在。生体では細胞内の電解質の主成分。英語名ポタシウム。加里。

⇒カリウム‐アルゴン‐ほう【カリウムアルゴン法】

ガリウム【gallium】

(発見者の国フランスの古名ガリアに因む)金属元素の一種。元素記号Ga 原子番号31。原子量69.72。性質はアルミニウムに似る。半導体の原料。

⇒ガリウム‐ひそ【ガリウム砒素】

カリウム‐アルゴン‐ほう【カリウムアルゴン法】‥ハフ

放射性カリウム(原子量40)の崩壊によりアルゴン(原子量40)を生じることを利用した年代測定法。通常、火成岩などの数万年以上の測定に適用。

⇒カリウム【Kalium ドイツ】

ガリウム‐ひそ【ガリウム砒素】

(→)砒化ガリウムの俗称。

⇒ガリウム【gallium】

かり‐うめ【仮埋め】

仮に埋めること。特に、仮埋葬。

カリエール【Eugène Carrière】

フランスの画家。色彩を抑えた、主に茶系統の色調による夢幻的な作風。作「母性愛」など。(1849〜1906)

カリエス【Karies ドイツ】

骨の慢性炎症。特に結核によって骨質が次第に破壊され、乾酪かんらく壊死物が膿状に流出する骨の病気。骨瘍こつよう。骨疽こっそ。

カリ‐えん【加里塩】

さまざまな酸基とカリウムとの化合物の俗称。硫酸カリ・塩化カリ・硝酸カリ・炭酸カリなど。肥料にする。

かり‐お【仮庵】‥ホ

(カリホの転)

⇒かりいお

ガリオア【GARIOA】

(Government Appropriation for Relief in Occupied Areas)占領地救済政府資金。第二次大戦後、旧敵国の日本とドイツに対してアメリカの軍事予算から支出された援助資金。食糧や医薬品などの生活必要物資の緊急輸入に当てられた。→エロア→アンラ

かり‐おだ【刈小田】‥ヲ‥

稲を刈り取った後の田。かりた。夫木和歌抄30「―に立てるそほづはかひもなし」

かり‐おのこ【仮男】‥ヲノコ

童形どうぎょうの牛飼いなどで、仮に元服して成人の姿になった者。平家物語11「西国にては―になつたりしが」

かり‐おや【仮親】

①一時的に親の役をする人。仮の親。

②養父母。養い親。

かり‐か・う【刈り飼ふ】‥カフ

〔他四〕

草を刈って牛馬などに食わせる。源氏物語紅葉賀「君し来ば手馴れの駒に―・はん盛り過ぎたる下葉なりとも」

かり‐かえ【借換え】‥カヘ

①新たに借りて、前に借りたものを返却すること。

②新起債をもって既発公社債の償還に充当すること。

⇒かりかえ‐こうさい【借換公債】

かりかえ‐こうさい【借換公債】‥カヘ‥

公債の償還期が来たときに、償還の財源として新たに発行する公債。

⇒かり‐かえ【借換え】

かり‐か・える【借り換える】‥カヘル

〔他下一〕

前の借りを返して新たに借りる。

かり‐がこい【仮囲い】‥ガコヒ

仮に設けた建築場などの囲い。

かり‐かし【借り貸し】

借りと貸し。かしかり。

かり‐かた【借方】

①物を借りる方の人。借手。

②借りる手段。

③複式簿記上の慣用語。帳簿の左側の記入欄をいう。資産の増加、負債・資本の減少、費用の発生などを記入する。

↔貸方かしかた

かりかち‐とうげ【狩勝峠】‥タウゲ

北海道日高山脈北方にある峠。旧石狩国と十勝国を結ぶ。標高644メートル。根室本線の新狩勝トンネルが通ずる。

カリカチュア【caricature】

戯画。諷刺画。ポンチ絵。諷刺的な文章にもいう。カリカチュール。

カリカチュール【caricature フランス】

⇒カリカチュア

カリカット【Calicut】

インド南西部、ケーララ州の港湾都市。中世、東西通商上の要地。1498年ヴァスコ=ダ=ガマは、この地の北方に上陸。明の鄭和ていわの遠征の拠点。人口43万7千(2001)。中国名、下里・古里。現地名コージコード。

かり‐かつよう【かり活用】‥クワツ‥

形容詞連用形語尾クに動詞アリが結合してできた活用で、語尾が「から・かり・かり・かる・かれ・かれ」と変化するもの。補助活用。現在は形容詞の活用に加えるが、形容動詞活用の一つとする説もある。

ガリカニズム【Gallicanism】

教皇の絶対権に対し教会の独立自治を要求したフランス‐カトリック教会の主張・傾向。↔ウルトラモンタニズム

かり‐が‐ね【雁が音・雁金】

①ガンの鳴き声。転じて、ガンのこと。〈[季]秋〉。万葉集6「―の来継ぐこの頃」

②紋所の名。空を飛ぶガンにかたどる。真田氏の結むすび雁金や二つ雁金など。

雁金

③清元。河竹黙阿弥作詞。歌舞伎「島鵆しまちどり月白浪」の中に用いる。

⇒かりがね‐そう【雁金草】

⇒かりがね‐てん【雁点】

⇒かりがね‐びし【雁金菱】

⇒かりがね‐びたい【雁額】

かりがねごにんおとこ【雁金五人男】‥ヲトコ

大坂市内で暴威をふるい、1702年(元禄15)に処刑された5人の無頼漢。雁金文七・庵あんの平兵衛・布袋ほての市右衛門・極印ごくいん千右衛門・神鳴かみなり庄九郎。浄瑠璃「雁金文七秋の霜」以来「男作五雁金おとこだていつつかりがね」(通称、雁金文七)などに脚色され、5人の侠客という設定に改められて歌舞伎でも上演、幕末の「白浪五人男」などに影響を与えた。

かりがね‐そう【雁金草】‥サウ

クマツヅラ科の多年草。山野に群生。高さ約1メートル。不快な臭気がある。秋、紫碧色の花を開き、その形を雁に見たてる。帆掛草。

カリガネソウ

提供:OPO

③清元。河竹黙阿弥作詞。歌舞伎「島鵆しまちどり月白浪」の中に用いる。

⇒かりがね‐そう【雁金草】

⇒かりがね‐てん【雁点】

⇒かりがね‐びし【雁金菱】

⇒かりがね‐びたい【雁額】

かりがねごにんおとこ【雁金五人男】‥ヲトコ

大坂市内で暴威をふるい、1702年(元禄15)に処刑された5人の無頼漢。雁金文七・庵あんの平兵衛・布袋ほての市右衛門・極印ごくいん千右衛門・神鳴かみなり庄九郎。浄瑠璃「雁金文七秋の霜」以来「男作五雁金おとこだていつつかりがね」(通称、雁金文七)などに脚色され、5人の侠客という設定に改められて歌舞伎でも上演、幕末の「白浪五人男」などに影響を与えた。

かりがね‐そう【雁金草】‥サウ

クマツヅラ科の多年草。山野に群生。高さ約1メートル。不快な臭気がある。秋、紫碧色の花を開き、その形を雁に見たてる。帆掛草。

カリガネソウ

提供:OPO

⇒かり‐が‐ね【雁が音・雁金】

かりがね‐てん【雁点】

漢文の返り点のレ点の古称。古く「

⇒かり‐が‐ね【雁が音・雁金】

かりがね‐てん【雁点】

漢文の返り点のレ点の古称。古く「 」のように雁の飛ぶ形に似ていたところからいう。

⇒かり‐が‐ね【雁が音・雁金】

かりがね‐びし【雁金菱】

紋所の名。飛雁2羽を上下に向かい合わせて菱形にしたもの。また、これを連続した模様。かりびし。

⇒かり‐が‐ね【雁が音・雁金】

かりがね‐びたい【雁額】‥ビタヒ

(→)火灯額かとうびたいに同じ。

⇒かり‐が‐ね【雁が音・雁金】

かりがね‐ぼね【胛骨】

(カリガネはカイガネ(胛)の訛)肩甲骨。かいがらぼね。

かり‐かぶ【刈株】

稲・麦などを刈ったあとに残った株。

かり‐かぶ【借株】

「貸株かしかぶ」参照。

かり‐かぶけん【仮株券】

後日、本株券と引き換える目的で、会社から株主に付与する証書。

カリ‐ガラス【加里硝子】

カリウムをナトリウムよりも多く含むガラス。ソーダガラスに比べ硬質で透明度が高いことから、装飾用のほか光学用・理化学用とする。

かり‐かり

①堅い物を続けて噛み砕いたり削ったりする軽い音。「ラッキョウを―食べる」

②水分を失って堅くなったさま。「―に揚げる」

③俗に、神経がいら立っているさま。「あまり―するとよくない」

④雁の鳴く声。

がり‐がり

①堅い物を続けて荒っぽく噛み砕いたり削ったり引っ掻いたりする音。また、そのさま。「頭を―と掻く」

②噛むと音が出るほどに堅いさま。「生煮えで―の大根」

③体が非常にやせているさま。「―にやせる」

④頭ごなしに叱るさま。がみがみ。

がり‐がり【我利我利】

私利ばかりをはかること。理不尽りふじんなことをすること。

⇒がりがり‐もうじゃ【我利我利亡者】

カリガリ‐はかせ【カリガリ博士】

(Das Kabinett des Dr. Caligari ドイツ)ドイツ映画の題名。ウィーネ監督。1919年作。精神病院院長の殺人事件の幻想を描く、表現主義映画の代表作。

がりがり‐もうじゃ【我利我利亡者】‥マウ‥

自分の利益しか念頭にない人または理不尽な人をののしっていう語。

⇒がり‐がり【我利我利】

かり‐かんじょう【仮勘定】‥ヂヤウ

簿記で、最終的な勘定科目または金額が確定していない取引を一時的に整理するための勘定。仮払金・仮受金など。

かり‐ぎ【刈葱】

葱ねぎの一変種。葉は細くて小さく、夏刈って食用とする。夏葱。〈[季]夏〉

かり‐ぎ【借着】

他人の衣服を借りて着ること。また、その衣服。

⇒借着より洗い着

かり‐ぎちょう【仮議長】‥チヤウ

正副議長がまだ正式にきまらない場合や、共に事故がある場合に、仮に議長の職務を行う者。

かり‐ぎぬ【狩衣】

(もと狩などの時に用いたからいう)平安時代の公家の常用略服。盤領まるえりで、身頃を一幅のとし、脇を縫い合わさずに袖にくくり紐を通してすぼまるようにしてある。括袴くくりばかまを用い裾を袴の外へ出し、烏帽子えぼしを用いる。地質はもと布を用いたが、のち、綾・固織物・平絹へいけんまたは紗を用い、地下じげは単ひとえ、殿上人は裏をつけたものも用いる。色は一定しないが、五位以上は織文しょくもん、地下は無文を用いた。白色で神事に用いるのを浄衣じょうえといい、江戸時代には、文様のないものを布衣ほい、文様あるものを狩衣とした。伊勢物語「男の着たりける―の裾を切りて」

狩衣

」のように雁の飛ぶ形に似ていたところからいう。

⇒かり‐が‐ね【雁が音・雁金】

かりがね‐びし【雁金菱】

紋所の名。飛雁2羽を上下に向かい合わせて菱形にしたもの。また、これを連続した模様。かりびし。

⇒かり‐が‐ね【雁が音・雁金】

かりがね‐びたい【雁額】‥ビタヒ

(→)火灯額かとうびたいに同じ。

⇒かり‐が‐ね【雁が音・雁金】

かりがね‐ぼね【胛骨】

(カリガネはカイガネ(胛)の訛)肩甲骨。かいがらぼね。

かり‐かぶ【刈株】

稲・麦などを刈ったあとに残った株。

かり‐かぶ【借株】

「貸株かしかぶ」参照。

かり‐かぶけん【仮株券】

後日、本株券と引き換える目的で、会社から株主に付与する証書。

カリ‐ガラス【加里硝子】

カリウムをナトリウムよりも多く含むガラス。ソーダガラスに比べ硬質で透明度が高いことから、装飾用のほか光学用・理化学用とする。

かり‐かり

①堅い物を続けて噛み砕いたり削ったりする軽い音。「ラッキョウを―食べる」

②水分を失って堅くなったさま。「―に揚げる」

③俗に、神経がいら立っているさま。「あまり―するとよくない」

④雁の鳴く声。

がり‐がり

①堅い物を続けて荒っぽく噛み砕いたり削ったり引っ掻いたりする音。また、そのさま。「頭を―と掻く」

②噛むと音が出るほどに堅いさま。「生煮えで―の大根」

③体が非常にやせているさま。「―にやせる」

④頭ごなしに叱るさま。がみがみ。

がり‐がり【我利我利】

私利ばかりをはかること。理不尽りふじんなことをすること。

⇒がりがり‐もうじゃ【我利我利亡者】

カリガリ‐はかせ【カリガリ博士】

(Das Kabinett des Dr. Caligari ドイツ)ドイツ映画の題名。ウィーネ監督。1919年作。精神病院院長の殺人事件の幻想を描く、表現主義映画の代表作。

がりがり‐もうじゃ【我利我利亡者】‥マウ‥

自分の利益しか念頭にない人または理不尽な人をののしっていう語。

⇒がり‐がり【我利我利】

かり‐かんじょう【仮勘定】‥ヂヤウ

簿記で、最終的な勘定科目または金額が確定していない取引を一時的に整理するための勘定。仮払金・仮受金など。

かり‐ぎ【刈葱】

葱ねぎの一変種。葉は細くて小さく、夏刈って食用とする。夏葱。〈[季]夏〉

かり‐ぎ【借着】

他人の衣服を借りて着ること。また、その衣服。

⇒借着より洗い着

かり‐ぎちょう【仮議長】‥チヤウ

正副議長がまだ正式にきまらない場合や、共に事故がある場合に、仮に議長の職務を行う者。

かり‐ぎぬ【狩衣】

(もと狩などの時に用いたからいう)平安時代の公家の常用略服。盤領まるえりで、身頃を一幅のとし、脇を縫い合わさずに袖にくくり紐を通してすぼまるようにしてある。括袴くくりばかまを用い裾を袴の外へ出し、烏帽子えぼしを用いる。地質はもと布を用いたが、のち、綾・固織物・平絹へいけんまたは紗を用い、地下じげは単ひとえ、殿上人は裏をつけたものも用いる。色は一定しないが、五位以上は織文しょくもん、地下は無文を用いた。白色で神事に用いるのを浄衣じょうえといい、江戸時代には、文様のないものを布衣ほい、文様あるものを狩衣とした。伊勢物語「男の着たりける―の裾を切りて」

狩衣

能装束・

能装束・ 狩衣

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

狩衣

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

⇒かりぎぬ‐そうぞく【狩衣装束】

⇒かりぎぬ‐のうし【狩衣直衣】

⇒かりぎぬ‐ばかま【狩衣袴】

⇒かりぎぬ‐びな【狩衣雛】

かりぎぬ‐そうぞく【狩衣装束】‥サウ‥

狩衣に指貫さしぬき・烏帽子をつけた装束。宇津保物語吹上上「皆出で立ちて―をして」

⇒かり‐ぎぬ【狩衣】

かりぎぬ‐のうし【狩衣直衣】‥ナホシ

(→)小直衣このうしに同じ。

⇒かり‐ぎぬ【狩衣】

かりぎぬ‐ばかま【狩衣袴】

狩衣と指貫さしぬきまたは狩袴の上下揃ったもの。

⇒かり‐ぎぬ【狩衣】

かりぎぬ‐びな【狩衣雛】

雛人形の一種。男雛は狩衣装束に中啓を持ち、女雛は五衣いつつぎぬに緋色の長袴をはき、桧扇ひおうぎを持ち、下げ髪にする。いずれも座り雛。

⇒かり‐ぎぬ【狩衣】

カリキュラム【curriculum】

(ラテン語cursus(競走路)から)広義には、学習者の学習経路を枠付ける教育内容の系列。狭義には、学校教育の内容を発達段階や学習目標に応じて系統的に配列した教育課程。

⇒かりぎぬ‐そうぞく【狩衣装束】

⇒かりぎぬ‐のうし【狩衣直衣】

⇒かりぎぬ‐ばかま【狩衣袴】

⇒かりぎぬ‐びな【狩衣雛】

かりぎぬ‐そうぞく【狩衣装束】‥サウ‥

狩衣に指貫さしぬき・烏帽子をつけた装束。宇津保物語吹上上「皆出で立ちて―をして」

⇒かり‐ぎぬ【狩衣】

かりぎぬ‐のうし【狩衣直衣】‥ナホシ

(→)小直衣このうしに同じ。

⇒かり‐ぎぬ【狩衣】

かりぎぬ‐ばかま【狩衣袴】

狩衣と指貫さしぬきまたは狩袴の上下揃ったもの。

⇒かり‐ぎぬ【狩衣】

かりぎぬ‐びな【狩衣雛】

雛人形の一種。男雛は狩衣装束に中啓を持ち、女雛は五衣いつつぎぬに緋色の長袴をはき、桧扇ひおうぎを持ち、下げ髪にする。いずれも座り雛。

⇒かり‐ぎぬ【狩衣】

カリキュラム【curriculum】

(ラテン語cursus(競走路)から)広義には、学習者の学習経路を枠付ける教育内容の系列。狭義には、学校教育の内容を発達段階や学習目標に応じて系統的に配列した教育課程。

広辞苑 ページ 4236 での【○殻を破る】単語。