複数辞典一括検索+![]()

![]()

○木陰に臥す者は枝を手折らずこかげにふすものはえだをたおらず🔗⭐🔉

○木陰に臥す者は枝を手折らずこかげにふすものはえだをたおらず

[韓詩外伝2「其の樹を蔭とする者は其の枝を折らず」]恩をかけてくれた者に対しては、害を与えないのが人情であることのたとえ。

⇒こ‐かげ【木陰・木蔭】

コカ‐コーラ【Coca-Cola】

コーラ飲料の一つ。コーク。商標名。

こ‐かさがけ【小笠懸】

笠懸の一種。串くしに挟んだ方4寸の板を的とし、距離は遠笠懸とおかさがけよりも近く、小形の笠懸蟇目かさがけひきめの矢で射るもの。→笠懸

こかし

(動詞コカスの連用形から)

①人のために心を尽くしているように見せかけること。おためごかし。好色一代女1「いかなる粋も、いやとはいはぬ―なり」→ごかし。

②「山こかし」の略。

こかじ【小鍛冶】‥カヂ

①京都三条の刀工、宗近むねちかの異称。三条小鍛冶。

②能。小鍛冶宗近が稲荷明神の通力に助けられて宝剣小狐丸を作る。

③能を歌舞伎舞踊化したもの数種の通称。長唄に多く、また義太夫節景事けいごと物の一つ。

こがし【焦がし】

大麦・米などを炒いって粉としたもの。焦粉。香煎こうせん。日本永代蔵2「のどが乾けば、白湯さゆに―」。「麦―」

⇒こがし‐の【焦がし箆】

ごかし

〔接尾〕

(コカシの転)体言・動詞の連用形に付いて、そのようなふりをして相手をだまし、自分の利益をはかる意を表す。浄瑠璃、浦島年代記「勅諚―に非道を働くえせ者奴等」。「親切―」「おため―」「寝―」

ご‐かじ【五鍛冶】‥カヂ

近世、宮中御用を務めた京都在住の五派の刀工。丹波守吉道・近江守源久道・近江守粟田口忠綱・伊賀守来金道・信濃守源信吉の派。京五鍛冶。

こがし‐の【焦がし箆】

節ふしの所を少し焦がした矢柄。

⇒こがし【焦がし】

コカ‐しゅ【コカ酒】

赤葡萄酒にコカの葉を浸して作った薬用酒。

ごかじょう‐の‐せいもん【五カ条の誓文】‥デウ‥

慶応4年(1868)3月14日、明治天皇が宣布した明治新政の五カ条の基本政策。「一、広く会議を興し、万機公論に決すべし。一、上下しょうか心を一にして、盛に経綸けいりんを行ふべし。一、官武一途庶民に至る迄、各其志を遂げ、人心をして倦うまざらしめん事を要す。一、旧来の陋習ろうしゅうを破り、天地の公道に基くべし。一、智識を世界に求め、大に皇基を振起すべし」。五箇条御誓文。→由利公正→福岡孝弟

→文献資料[五箇条の誓文]

ごかしょ‐しょうにん【五箇所商人】‥シヤウ‥

江戸時代、長崎に輸入される白糸(中国産生糸)の専売を許されていた、京都・堺・長崎・江戸・大坂の5カ所の糸割符いとわっぷ仲間の商人。→糸割符

ごかしょ‐わん【五ヶ所湾】

三重県東部、志摩半島南岸の湾。紀伊山地の東端が沈水してでき、山地が直接海に臨む。湾内では真珠・ハマチなどの養殖が盛ん。

こ‐がしら【小頭】

一群中でその一部の長。↔大頭おおがしら

ごかしわばら‐てんのう【後柏原天皇】‥カシハ‥ワウ

戦国時代の天皇。後土御門天皇の第1皇子。名は勝仁かつひと。1500年(明応9)践祚したが、財政逼迫のため21年(永正18)に即位。(在位1500〜1526)(1464〜1526)→天皇(表)

こか・す【転かす・倒かす】

〔他五〕

①たおす。ころばす。浄瑠璃、堀川波鼓「行灯を踏み―・し」

②他の場所にうつす。かくす。浄瑠璃、神霊矢口渡「玉はどつちへ―・しおつた」

③だます。ごまかして自分のものにする。くすねる。浄瑠璃、心中万年草「二十八貫目拾うた。恵比寿・大黒が乗り移つた作右衛門を、―・さうや。おいてくれ」

④動詞の連用形に付いて、その意を強調する。さんざんに…する。すっかり…する。「叱り―・す」「売り―・す」

こが・す【焦がす】

〔他五〕

①火で焼いて黒くする。「パンを―・す」

②薫物たきものの煙でくすべる。源氏物語夕顔「白き扇のいたう―・したるを」

③心を苦しめる。思い悩ます。後撰和歌集恋「いとかく胸は―・さざらまし」。「身を―・す」

こ‐かぜ【小風】

微風。そよ吹く風。赤染衛門集「森の―も吹きまさるなり」

こが‐せいり【古賀精里】

江戸後期の儒学者。寛政の三博士の一人。名は樸すなお。通称、弥助。佐賀藩士の子。はじめ陽明学、のち朱子学を奉じ、藩校弘道館の創設に尽力。幕府に登用され、昌平黌しょうへいこうの教官。著「四書集釈」「大学章句纂釈」など。(1750〜1817)

⇒こが【古賀】

こ‐かた【子方】

①封建的な主従関係で、親方おやかたの指揮・監督をうける者。子分。↔親方。

②能などで子供のする役。また、その役をつとめる役者。子役。

③子にあたる者。子ども分。武道伝来記「―のもの詮議してうたせとの仰せ出されなり」

こ‐がた【小形・小型】

形の小さいこと。小さい型。

⇒こがた‐あかいえか【小型赤家蚊】

⇒こがた‐じどうしゃ【小型自動車】

こがた‐あかいえか【小型赤家蚊】‥イヘ‥

カ科の昆虫。体長約4.5ミリメートルで、体は暗赤褐色。人家近くの溝や水田から発生する。日本脳炎を媒介する。

⇒こ‐がた【小形・小型】

ご‐がたき【碁敵】

常日頃、囲碁を楽しむ相手。

こがた‐じどうしゃ【小型自動車】

道路運送車両法における自動車の種別の一つ。ふつう総排気量が2.00リットル以下で、長さ・幅・高さがそれぞれ4.70メートル、1.70メートル、2.00メートル以下のもの。

⇒こ‐がた【小形・小型】

こか‐だて【古歌立て】

必要もないのに、古歌を引用すること。古歌の知識をひけらかすこと。狂言、舟ふな「おのれがぶんで―を言ひをる」

こ‐がたな【小刀】

①小さい刀。ナイフ。

②刀の鞘さやにさし添える小柄こづか。

⇒こがたな‐ざいく【小刀細工】

⇒こがたな‐びつ【小刀櫃】

こがたな‐ざいく【小刀細工】

①小刀でこまかな細工をすること。

②大局を見ず、いたずらに小策を弄すること。

⇒こ‐がたな【小刀】

こがたな‐びつ【小刀櫃】

刀の鞘さやの名所などころ。鞘の差し裏にあり、小柄の刀を挿し込む溝。小柄櫃。

⇒こ‐がたな【小刀】

こ‐かたびら【小帷子】

①小形の帷子。

②鎧よろいの下に着る、長さが膝までの半袖の帷子。

ごか‐ちほう【五河地方】‥ハウ

パンジャブのこと。

こ‐かつ【枯渇・涸渇】

①かわいて水分がなくなること。

②つき果てて、なくなること。「資金が―する」「才能の―」

ご‐がつ【五月】‥グワツ

一年の5番目の月。さつき。

⇒ごがつ‐あき【五月秋】

⇒ごがつ‐おんな【五月女】

⇒ごがつ‐かくめい【五月革命】

⇒ごがつ‐かぶと【五月冑】

⇒ごがつ‐かや【五月蚊帳】

⇒ごがつ‐ささげ【五月豇豆】

⇒ごがつ‐にんぎょう【五月人形】

⇒ごがつ‐のぼり【五月幟】

⇒ごがつ‐びょう【五月病】

ごがつ‐あき【五月秋】‥グワツ‥

陰暦5月の田植で忙しい季節。

⇒ご‐がつ【五月】

ごがつ‐おんな【五月女】‥グワツヲンナ

陰暦5月の田植の時に必要とする女手。諺に「五月女に秋男」といい、それぞれ田植と稲刈に欠くことのできない人手ひとでをいう。

⇒ご‐がつ【五月】

ごがつ‐かくめい【五月革命】‥グワツ‥

(Événements de Mai フランス)1968年5月、フランスでパリを中心として展開された、学生・労働者・市民による反政府行動。

⇒ご‐がつ【五月】

ごがつ‐かぶと【五月冑】‥グワツ‥

江戸時代、旧暦5月5日に甲冑を飾った儀式。

⇒ご‐がつ【五月】

ごがつ‐かや【五月蚊帳】‥グワツ‥

東北・関東地方で、5月に蚊帳をつり始めるのを忌んでいう語。

⇒ご‐がつ【五月】

ごがつ‐ささげ【五月豇豆】‥グワツ‥

(→)隠元豆いんげんまめに同じ。

⇒ご‐がつ【五月】

こ‐かつじぼん【古活字本】‥クワツ‥

文禄(1592〜1596)年間から慶安(1648〜1652)年間に刊行された活字本の総称。銅活字本はきわめて少なく、ほとんど木活字本。慶長勅版本・伏見版・駿河版(銅活字)・嵯峨本など。江戸後期から明治初年に刊行された木活字本に対していう。古活字版。→木活字版

ごがつ‐にんぎょう【五月人形】‥グワツ‥ギヤウ

5月の節句に男の子の祝いに飾る武者人形。〈[季]夏〉

⇒ご‐がつ【五月】

ごがつ‐のぼり【五月幟】‥グワツ‥

5月の節句に男の子の祝いに立てるのぼり。さつきのぼり。

⇒ご‐がつ【五月】

ごがつ‐びょう【五月病】‥グワツビヤウ

4月に新しく入った学生や社員などに、5月頃しばしば現れる神経症的な状態。

⇒ご‐がつ【五月】

こが‐とうあん【古賀侗庵】

江戸後期の儒学者。名は煜。精里の3子。昌平黌の教官。渡辺崋山・大槻玄沢ら蘭学者と交流し、海防問題にも通じる。著「海防臆測」など。(1788〜1847)

⇒こが【古賀】

こ‐がね【小金】

わずかな金銭。少しばかりのまとまった金。「―をためる」

⇒こがね‐かし【小金貸し】

こ‐がね【黄金・金】

(「こ」は「き(黄)」と同源。奈良時代は「くがね」)

①おうごん。きん。

②金の貨幣。金貨。宇津保物語初秋「千両の―をおくる」

③「こがねいろ」の略。宇津保物語蔵開下「―のあめ牛かけて」

Munsell color system: 2.5Y7.5/11

⇒こがね‐いろ【黄金色】

⇒こがね‐かん【黄金羹】

⇒こがね‐ぐも【黄金蜘蛛】

⇒こがね‐ざね【黄金札】

⇒こがね‐しだ【黄金羊歯】

⇒こがね‐づくり【黄金作り】

⇒こがね‐の‐うてな【黄金の台】

⇒こがね‐の‐きし【黄金の岸】

⇒こがね‐の‐くるま【黄金の車】

⇒こがね‐の‐ことば【黄金の言葉】

⇒こがね‐の‐たち【黄金の太刀】

⇒こがね‐の‐つる【黄金の蔓】

⇒こがね‐の‐でい【黄金の泥】

⇒こがね‐の‐どう【黄金の堂】

⇒こがね‐の‐との【黄金の殿】

⇒こがね‐の‐なみ【黄金の波】

⇒こがね‐の‐はな【黄金の花】

⇒こがね‐の‐ひかり【黄金の光】

⇒こがね‐の‐みて【黄金の御手】

⇒こがね‐の‐もじ【黄金の文字】

⇒こがね‐の‐やま【黄金の山】

⇒こがね‐むし【黄金虫・金亀子】

⇒こがね‐めぬき【黄金目貫】

⇒黄金と侍は朽ちても朽ちぬ

⇒黄金の釜を掘りだしたよう

⇒黄金花咲く

こがねい【小金井】‥ヰ

東京都西郊、武蔵野台地にある市。昭和初期より近郊住宅地、第二次大戦後は学園都市として発達。人口11万4千。

こがねい【小金井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒こがねい‐きみこ【小金井喜美子】

⇒こがねい‐こじろう【小金井小次郎】

⇒こがねい‐よしきよ【小金井良精】

こがねい‐きみこ【小金井喜美子】‥ヰ‥

翻訳家・小説家。本名、きみ。津和野生れ。森鴎外の妹。小金井良精よしきよの妻。「於母影おもかげ」「しからみ草紙」に翻訳を発表。(1871〜1956)

⇒こがねい【小金井】

こがねい‐こじろう【小金井小次郎】‥ヰ‥ラウ

幕末・明治の侠客。武蔵小金井の名主の次男。新門辰五郎の弟分。(1818〜1881)

⇒こがねい【小金井】

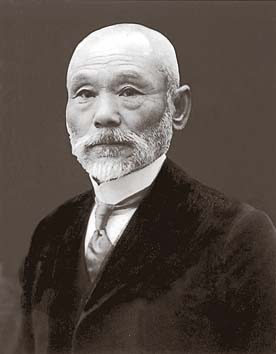

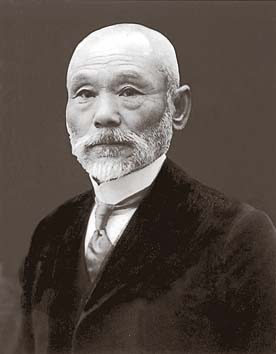

こがねい‐よしきよ【小金井良精】‥ヰ‥

人類学者。越後長岡生れ。東大教授。解剖学・組織学を研究し、アイヌの研究、朝鮮人・日本人の骨の研究で知られる。妻喜美子は森鴎外の妹。(1858〜1944)

小金井良精

提供:毎日新聞社

⇒こがねい【小金井】

こがね‐いろ【黄金色】

黄金のように黄色に光る色。きんいろ。こんじき。「―の稲穂」

Munsell color system: 2.5Y7.5/11

⇒こ‐がね【黄金・金】

こがね‐かし【小金貸し】

わずかな金銭を貸す高利貸。

⇒こ‐がね【小金】

こがね‐かん【黄金羹】

鬱金粉うこんこをまぜて黄色にした羊羹。

⇒こ‐がね【黄金・金】

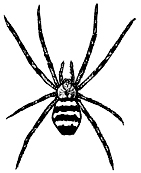

こがね‐ぐも【黄金蜘蛛】

コガネグモ科のクモ。雌は20〜25ミリメートル、雄は5ミリメートル。雌の腹部の背面は黒褐色の地に3条の黄帯を走らす。草間に隠れ帯のついた円網を張り、昆虫を捕食。8月頃産卵する。本州以南に分布。鹿児島県加治木町では、雌を訓練してクモ合戦をさせる。地方によりジョロウグモと呼ぶが、別種。サンバソウグモ。ヨロブリグモ。

こがねぐも

⇒こがねい【小金井】

こがね‐いろ【黄金色】

黄金のように黄色に光る色。きんいろ。こんじき。「―の稲穂」

Munsell color system: 2.5Y7.5/11

⇒こ‐がね【黄金・金】

こがね‐かし【小金貸し】

わずかな金銭を貸す高利貸。

⇒こ‐がね【小金】

こがね‐かん【黄金羹】

鬱金粉うこんこをまぜて黄色にした羊羹。

⇒こ‐がね【黄金・金】

こがね‐ぐも【黄金蜘蛛】

コガネグモ科のクモ。雌は20〜25ミリメートル、雄は5ミリメートル。雌の腹部の背面は黒褐色の地に3条の黄帯を走らす。草間に隠れ帯のついた円網を張り、昆虫を捕食。8月頃産卵する。本州以南に分布。鹿児島県加治木町では、雌を訓練してクモ合戦をさせる。地方によりジョロウグモと呼ぶが、別種。サンバソウグモ。ヨロブリグモ。

こがねぐも

コガネグモ

提供:ネイチャー・プロダクション

コガネグモ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒こ‐がね【黄金・金】

こがね‐ざね【黄金札】

金箔置きの鎧よろいの札。

⇒こ‐がね【黄金・金】

こがね‐しだ【黄金羊歯】

リョウメンシダの別称。

⇒こ‐がね【黄金・金】

こがね‐づくり【黄金作り】

黄金またはその鍍金めっきで装飾すること。また、その装飾した物。源氏物語宿木「檳榔毛の―六つ」

⇒こ‐がね【黄金・金】

⇒こ‐がね【黄金・金】

こがね‐ざね【黄金札】

金箔置きの鎧よろいの札。

⇒こ‐がね【黄金・金】

こがね‐しだ【黄金羊歯】

リョウメンシダの別称。

⇒こ‐がね【黄金・金】

こがね‐づくり【黄金作り】

黄金またはその鍍金めっきで装飾すること。また、その装飾した物。源氏物語宿木「檳榔毛の―六つ」

⇒こ‐がね【黄金・金】

⇒こがねい【小金井】

こがね‐いろ【黄金色】

黄金のように黄色に光る色。きんいろ。こんじき。「―の稲穂」

Munsell color system: 2.5Y7.5/11

⇒こ‐がね【黄金・金】

こがね‐かし【小金貸し】

わずかな金銭を貸す高利貸。

⇒こ‐がね【小金】

こがね‐かん【黄金羹】

鬱金粉うこんこをまぜて黄色にした羊羹。

⇒こ‐がね【黄金・金】

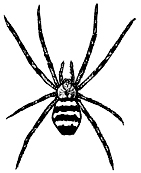

こがね‐ぐも【黄金蜘蛛】

コガネグモ科のクモ。雌は20〜25ミリメートル、雄は5ミリメートル。雌の腹部の背面は黒褐色の地に3条の黄帯を走らす。草間に隠れ帯のついた円網を張り、昆虫を捕食。8月頃産卵する。本州以南に分布。鹿児島県加治木町では、雌を訓練してクモ合戦をさせる。地方によりジョロウグモと呼ぶが、別種。サンバソウグモ。ヨロブリグモ。

こがねぐも

⇒こがねい【小金井】

こがね‐いろ【黄金色】

黄金のように黄色に光る色。きんいろ。こんじき。「―の稲穂」

Munsell color system: 2.5Y7.5/11

⇒こ‐がね【黄金・金】

こがね‐かし【小金貸し】

わずかな金銭を貸す高利貸。

⇒こ‐がね【小金】

こがね‐かん【黄金羹】

鬱金粉うこんこをまぜて黄色にした羊羹。

⇒こ‐がね【黄金・金】

こがね‐ぐも【黄金蜘蛛】

コガネグモ科のクモ。雌は20〜25ミリメートル、雄は5ミリメートル。雌の腹部の背面は黒褐色の地に3条の黄帯を走らす。草間に隠れ帯のついた円網を張り、昆虫を捕食。8月頃産卵する。本州以南に分布。鹿児島県加治木町では、雌を訓練してクモ合戦をさせる。地方によりジョロウグモと呼ぶが、別種。サンバソウグモ。ヨロブリグモ。

こがねぐも

コガネグモ

提供:ネイチャー・プロダクション

コガネグモ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒こ‐がね【黄金・金】

こがね‐ざね【黄金札】

金箔置きの鎧よろいの札。

⇒こ‐がね【黄金・金】

こがね‐しだ【黄金羊歯】

リョウメンシダの別称。

⇒こ‐がね【黄金・金】

こがね‐づくり【黄金作り】

黄金またはその鍍金めっきで装飾すること。また、その装飾した物。源氏物語宿木「檳榔毛の―六つ」

⇒こ‐がね【黄金・金】

⇒こ‐がね【黄金・金】

こがね‐ざね【黄金札】

金箔置きの鎧よろいの札。

⇒こ‐がね【黄金・金】

こがね‐しだ【黄金羊歯】

リョウメンシダの別称。

⇒こ‐がね【黄金・金】

こがね‐づくり【黄金作り】

黄金またはその鍍金めっきで装飾すること。また、その装飾した物。源氏物語宿木「檳榔毛の―六つ」

⇒こ‐がね【黄金・金】

広辞苑 ページ 6896 での【○木陰に臥す者は枝を手折らず】単語。