複数辞典一括検索+![]()

![]()

かず【数】🔗⭐🔉

かず【数】

①一つ、二つ、三つなど、ものを個々にかぞえて得られる値。この概念(自然数)を拡張した抽象的概念(普通には「すう」と呼ぶ)をもいう。古今和歌集旅「北へ行くかりぞ鳴くなる連れてこし―は足らでぞ帰るべらなる」。「―をかぞえる」「―をおぼえる」→すう。

②数が多いこと。夫木和歌抄31「わが国の―の郡のうちにしも」。「―ある中」「―をこなす」

③取り立ててかぞえるに足る価値のあるもの。万葉集15「塵ひぢの―にもあらぬ我ゆゑに」。「人の―にはいる」

④物事の度合。古今和歌集恋「わが恋にくらぶの山の桜花まなく散るとも―はまさらじ」

⑤数をかぞえる心覚えのしるしとして使うもの。数取り。拾遺和歌集雑賀「さざれ石の―を皆取るよはひ幾世ぞ」

⑥(接頭語的に)数多くあるありふれた粗末なもの。「―扇」「―仕事」

⇒数でこなす

⇒数を知らず

⇒数を尽くす

すう【数】🔗⭐🔉

[漢]数🔗⭐🔉

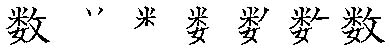

数 字形

筆順

筆順

〔攵(攴)部9画/13画/教育/3184・3F74〕

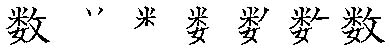

[數] 字形

〔攵(攴)部9画/13画/教育/3184・3F74〕

[數] 字形

〔攵(攴)部11画/15画/5843・5A4B〕

〔音〕スウ(慣) ス(漢) シュ(呉)

〔訓〕かず・かぞえる・しばしば

[意味]

①かず。「数字・数量・多数・人数にんずう・にんず・にんじゅ・整数・分数・正数」

②かずをかぞえる。「数詞・算数・無数」▶古代中国で知識人の基本的教養とされた六芸りくげいの一つ。「礼楽射御書数」

③いくつと定めずいくつかのかずを表す語。

㋐多くの。「数珠じゅず・ずず・数行すうこう・すこう」

㋑いくつかの。三、四の。五、六の。「数人・数年」▶古くは「ス」と読み㋐の意に、現代語では「スウ」と読み㋑の意に用いることが多い。

④めぐりあわせ。運命。「勝敗の数」「命数・数奇すうき・さつき」

⑤はかりごと。「権謀術数」

⑥しばしば。たびたび。「范増はんぞう数しばしば項王こうおうに目もくす」〔史記〕

[解字]

会意。「婁」(=じゅずつなぎにつながる)+「攵」(=動詞の記号)。順につながっているかずをかぞえる意。[

〔攵(攴)部11画/15画/5843・5A4B〕

〔音〕スウ(慣) ス(漢) シュ(呉)

〔訓〕かず・かぞえる・しばしば

[意味]

①かず。「数字・数量・多数・人数にんずう・にんず・にんじゅ・整数・分数・正数」

②かずをかぞえる。「数詞・算数・無数」▶古代中国で知識人の基本的教養とされた六芸りくげいの一つ。「礼楽射御書数」

③いくつと定めずいくつかのかずを表す語。

㋐多くの。「数珠じゅず・ずず・数行すうこう・すこう」

㋑いくつかの。三、四の。五、六の。「数人・数年」▶古くは「ス」と読み㋐の意に、現代語では「スウ」と読み㋑の意に用いることが多い。

④めぐりあわせ。運命。「勝敗の数」「命数・数奇すうき・さつき」

⑤はかりごと。「権謀術数」

⑥しばしば。たびたび。「范増はんぞう数しばしば項王こうおうに目もくす」〔史記〕

[解字]

会意。「婁」(=じゅずつなぎにつながる)+「攵」(=動詞の記号)。順につながっているかずをかぞえる意。[ ]は異体字。

[下ツキ

異数・因数・員数・音数律・回数・概数・函数・関数・基数・奇数・逆数・級数・虚数・偶数・係数・計数・件数・現数・権謀術数・口数・戸数・指数・実数・小数・少数・乗数・常数・除数・整数・正数・全数・総数・素数・大数・対数・代数・多数・単数・丁数・定数・点数・同数・日数・人数・倍数・被乗数・被除数・複数・負数・分数・変数・歩数・未知数・無数・命数・名数・約数・有数・理数・暦数

]は異体字。

[下ツキ

異数・因数・員数・音数律・回数・概数・函数・関数・基数・奇数・逆数・級数・虚数・偶数・係数・計数・件数・現数・権謀術数・口数・戸数・指数・実数・小数・少数・乗数・常数・除数・整数・正数・全数・総数・素数・大数・対数・代数・多数・単数・丁数・定数・点数・同数・日数・人数・倍数・被乗数・被除数・複数・負数・分数・変数・歩数・未知数・無数・命数・名数・約数・有数・理数・暦数

筆順

筆順

〔攵(攴)部9画/13画/教育/3184・3F74〕

[數] 字形

〔攵(攴)部9画/13画/教育/3184・3F74〕

[數] 字形

〔攵(攴)部11画/15画/5843・5A4B〕

〔音〕スウ(慣) ス(漢) シュ(呉)

〔訓〕かず・かぞえる・しばしば

[意味]

①かず。「数字・数量・多数・人数にんずう・にんず・にんじゅ・整数・分数・正数」

②かずをかぞえる。「数詞・算数・無数」▶古代中国で知識人の基本的教養とされた六芸りくげいの一つ。「礼楽射御書数」

③いくつと定めずいくつかのかずを表す語。

㋐多くの。「数珠じゅず・ずず・数行すうこう・すこう」

㋑いくつかの。三、四の。五、六の。「数人・数年」▶古くは「ス」と読み㋐の意に、現代語では「スウ」と読み㋑の意に用いることが多い。

④めぐりあわせ。運命。「勝敗の数」「命数・数奇すうき・さつき」

⑤はかりごと。「権謀術数」

⑥しばしば。たびたび。「范増はんぞう数しばしば項王こうおうに目もくす」〔史記〕

[解字]

会意。「婁」(=じゅずつなぎにつながる)+「攵」(=動詞の記号)。順につながっているかずをかぞえる意。[

〔攵(攴)部11画/15画/5843・5A4B〕

〔音〕スウ(慣) ス(漢) シュ(呉)

〔訓〕かず・かぞえる・しばしば

[意味]

①かず。「数字・数量・多数・人数にんずう・にんず・にんじゅ・整数・分数・正数」

②かずをかぞえる。「数詞・算数・無数」▶古代中国で知識人の基本的教養とされた六芸りくげいの一つ。「礼楽射御書数」

③いくつと定めずいくつかのかずを表す語。

㋐多くの。「数珠じゅず・ずず・数行すうこう・すこう」

㋑いくつかの。三、四の。五、六の。「数人・数年」▶古くは「ス」と読み㋐の意に、現代語では「スウ」と読み㋑の意に用いることが多い。

④めぐりあわせ。運命。「勝敗の数」「命数・数奇すうき・さつき」

⑤はかりごと。「権謀術数」

⑥しばしば。たびたび。「范増はんぞう数しばしば項王こうおうに目もくす」〔史記〕

[解字]

会意。「婁」(=じゅずつなぎにつながる)+「攵」(=動詞の記号)。順につながっているかずをかぞえる意。[ ]は異体字。

[下ツキ

異数・因数・員数・音数律・回数・概数・函数・関数・基数・奇数・逆数・級数・虚数・偶数・係数・計数・件数・現数・権謀術数・口数・戸数・指数・実数・小数・少数・乗数・常数・除数・整数・正数・全数・総数・素数・大数・対数・代数・多数・単数・丁数・定数・点数・同数・日数・人数・倍数・被乗数・被除数・複数・負数・分数・変数・歩数・未知数・無数・命数・名数・約数・有数・理数・暦数

]は異体字。

[下ツキ

異数・因数・員数・音数律・回数・概数・函数・関数・基数・奇数・逆数・級数・虚数・偶数・係数・計数・件数・現数・権謀術数・口数・戸数・指数・実数・小数・少数・乗数・常数・除数・整数・正数・全数・総数・素数・大数・対数・代数・多数・単数・丁数・定数・点数・同数・日数・人数・倍数・被乗数・被除数・複数・負数・分数・変数・歩数・未知数・無数・命数・名数・約数・有数・理数・暦数

広辞苑に「数」で完全一致するの検索結果 1-4。