複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (86)

あま‐た【数多】🔗⭐🔉

あま‐た【数多】

〔名・副〕

①(数量について)多く。たくさん。允恭紀「―は寝ずにただ一夜のみ」。「―の人」「引く手―」

②(程度について)非常に。甚だしく。万葉集7「沖つ波さわくを聞けば―悲しも」

⇒あまた‐え【数多重】

⇒あまた‐かえり【数多返り】

⇒あまた‐たび【数多度】

かず【数】🔗⭐🔉

かず【数】

①一つ、二つ、三つなど、ものを個々にかぞえて得られる値。この概念(自然数)を拡張した抽象的概念(普通には「すう」と呼ぶ)をもいう。古今和歌集旅「北へ行くかりぞ鳴くなる連れてこし―は足らでぞ帰るべらなる」。「―をかぞえる」「―をおぼえる」→すう。

②数が多いこと。夫木和歌抄31「わが国の―の郡のうちにしも」。「―ある中」「―をこなす」

③取り立ててかぞえるに足る価値のあるもの。万葉集15「塵ひぢの―にもあらぬ我ゆゑに」。「人の―にはいる」

④物事の度合。古今和歌集恋「わが恋にくらぶの山の桜花まなく散るとも―はまさらじ」

⑤数をかぞえる心覚えのしるしとして使うもの。数取り。拾遺和歌集雑賀「さざれ石の―を皆取るよはひ幾世ぞ」

⑥(接頭語的に)数多くあるありふれた粗末なもの。「―扇」「―仕事」

⇒数でこなす

⇒数を知らず

⇒数を尽くす

かず・う【数ふ】カズフ🔗⭐🔉

かず・う【数ふ】カズフ

〔他下二〕

(平安時代以後「かぞう」と共存)「かぞう」に同じ。狭衣物語4「天の下に少し人なみなみに―・へらるるきはの法師・僧も」。玉塵抄3「建安の時に、名人に―・へた者、七人なり」

かず‐おうぎ【数扇】‥アフギ🔗⭐🔉

かず‐おうぎ【数扇】‥アフギ

大量につくった安物の扇。世間胸算用4「年玉は…一匁に五十本づつの―」

かず‐かず【数数】🔗⭐🔉

かず‐かず【数数】

①たくさん。多く。さまざま。「―の賞状」「―御苦労をおかけしました」

②一つ一つ。増鏡「心を尽したるよそほひども、―は筆にも及びがたし」

③(女房詞)かずのこ。

かず‐ぐそく【数具足】🔗⭐🔉

かず‐ぐそく【数具足】

数物かずものの具足。大量につくった安物の具足。

かず‐さし【数差】🔗⭐🔉

かず‐さし【数差】

賭射のりゆみ・競馬・相撲・歌合・根合などの勝負を行う時、勝った回数を計るために数取りの串または枝を数立てにさし入れること。また、その用具や人。籌刺。栄華物語根合「―のすはまどもなど、心々にいとをかし」

かず‐せった【数雪駄】🔗⭐🔉

かず‐せった【数雪駄】

大量につくった安物の雪駄。好色一代男2「高崎足袋筒短かに、―を履き」

○数でこなすかずでこなす🔗⭐🔉

○数でこなすかずでこなす

1個当りの利益は少ないが、数多く扱うことで全体としての利益を上げること。

⇒かず【数】

カステラ【Castilla】

(もとカスティリアで製出したからという。室町末期、ポルトガル人が長崎に伝えた)小麦粉に卵と砂糖・水飴などをまぜて焼いた菓子。カステイラ。

カステラ

撮影:関戸 勇

ガス‐でん【ガス田】

天然ガスを産出する地域。または天然ガス鉱床のある地域。

カスト【caste】

⇒カースト

ガス‐とう【瓦斯灯】

石炭ガスを燃料とする灯火装置。明治初期に輸入。ガスランプ。樋口一葉、別れ霜「ハツと振払へば半面を射る―の光蒼白あおじろし」

ガス‐とっしゅつ【ガス突出】

石炭層・岩石層などの掘削の際に、多量のガスが石炭・岩石片などを伴って坑道・切羽きりはに突如噴出すること。

カストラート【castrato イタリア】

17〜18世紀のイタリアで盛行した、男性去勢歌手。音域は広くほぼ女声の音域で、力強い響きを持つ。特にオペラセリアの男性主役として活躍。

かす‐とり【粕取り・糟取り】

①酒粕を原料として作る焼酎。

②米またはイモから急造した粗悪な密造酒。

⇒かすとり‐ざっし【カストリ雑誌】

かず‐とり【数取り】

①かずを数えること。また、多くのものを数える時、その心覚えのしるしとするもの。串または枝など。数さし。浮世草子、好色万金丹「―の壱歩に三増倍のつりを出だしけるは」

②数を多く取ることを競う遊戯。

⇒かずとり‐き【数取り器】

カストリーズ【Castries】

西インド諸島、セントルシアの首都。セントルシア島の北西岸に位置する。人口5万9千(2000)。

かずとり‐き【数取り器】

入場人員や荷揚数量などを調査する際に、数を数字で示す計器。計数器。カウンター。

⇒かず‐とり【数取り】

かすとり‐ざっし【カストリ雑誌】

第二次大戦直後の3、4年の間、数多く出版された主として性を扱った粗悪な体裁の大衆雑誌の総称。「カストリ」は3合(号)で(酔い)つぶれるの意からの名。

⇒かす‐とり【粕取り・糟取り】

ガストリン【gastrin】

胃の幽門および幽門前庭部から分泌される一種のペプチド‐ホルモン。壁細胞に作用して強い塩酸分泌促進と壁細胞粘膜の増殖促進を行う。

カストル【Castor ラテン】

双子座の首星。白色で光度1.6等の連星。

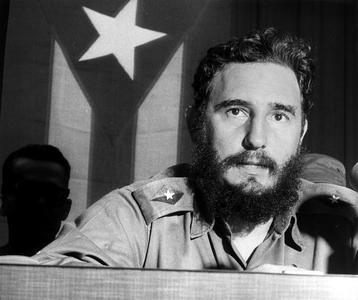

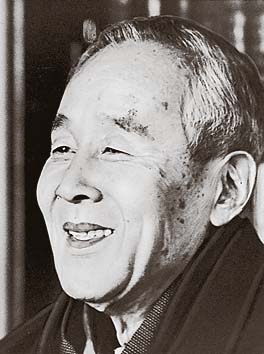

カストロ【Fidel Castro】

キューバの政治家。1953年以来バティスタ親米独裁政権に対する武装闘争を展開、59年これを倒して首相、社会主義化を推進。国家評議会議長(国家元首)等を兼任。(1926〜)

カストロ(1)

提供:ullstein bild/APL

ガス‐でん【ガス田】

天然ガスを産出する地域。または天然ガス鉱床のある地域。

カスト【caste】

⇒カースト

ガス‐とう【瓦斯灯】

石炭ガスを燃料とする灯火装置。明治初期に輸入。ガスランプ。樋口一葉、別れ霜「ハツと振払へば半面を射る―の光蒼白あおじろし」

ガス‐とっしゅつ【ガス突出】

石炭層・岩石層などの掘削の際に、多量のガスが石炭・岩石片などを伴って坑道・切羽きりはに突如噴出すること。

カストラート【castrato イタリア】

17〜18世紀のイタリアで盛行した、男性去勢歌手。音域は広くほぼ女声の音域で、力強い響きを持つ。特にオペラセリアの男性主役として活躍。

かす‐とり【粕取り・糟取り】

①酒粕を原料として作る焼酎。

②米またはイモから急造した粗悪な密造酒。

⇒かすとり‐ざっし【カストリ雑誌】

かず‐とり【数取り】

①かずを数えること。また、多くのものを数える時、その心覚えのしるしとするもの。串または枝など。数さし。浮世草子、好色万金丹「―の壱歩に三増倍のつりを出だしけるは」

②数を多く取ることを競う遊戯。

⇒かずとり‐き【数取り器】

カストリーズ【Castries】

西インド諸島、セントルシアの首都。セントルシア島の北西岸に位置する。人口5万9千(2000)。

かずとり‐き【数取り器】

入場人員や荷揚数量などを調査する際に、数を数字で示す計器。計数器。カウンター。

⇒かず‐とり【数取り】

かすとり‐ざっし【カストリ雑誌】

第二次大戦直後の3、4年の間、数多く出版された主として性を扱った粗悪な体裁の大衆雑誌の総称。「カストリ」は3合(号)で(酔い)つぶれるの意からの名。

⇒かす‐とり【粕取り・糟取り】

ガストリン【gastrin】

胃の幽門および幽門前庭部から分泌される一種のペプチド‐ホルモン。壁細胞に作用して強い塩酸分泌促進と壁細胞粘膜の増殖促進を行う。

カストル【Castor ラテン】

双子座の首星。白色で光度1.6等の連星。

カストロ【Fidel Castro】

キューバの政治家。1953年以来バティスタ親米独裁政権に対する武装闘争を展開、59年これを倒して首相、社会主義化を推進。国家評議会議長(国家元首)等を兼任。(1926〜)

カストロ(1)

提供:ullstein bild/APL

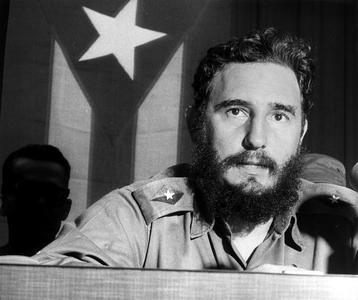

カストロ(2)

提供:ullstein bild/APL

カストロ(2)

提供:ullstein bild/APL

ガストロ‐カメラ【gastro-camera】

(→)胃カメラに同じ。

ガストロノミー【gastronomy】

(料理法・料理学の意)食道楽。美食。

かず‐ながびつ【数長櫃】

いくつも揃えて作った長櫃。好色一代男5「―を拵へ」

かず‐な・し【数無し】

〔形ク〕

①どれほどの数もない。数にはいらない。少ない。はかない。万葉集20「うつせみは―・き身なり」

②無数だ。限りなく多い。後撰和歌集恋「うらむることぞ―・かりける」

ガズナ‐ちょう【ガズナ朝】‥テウ

(Ghazna)アフガニスタンのガズナを中心に、北西インドをも支配したトルコ系のイスラム王朝。ガズニ朝。(977〜1186)

かず‐ならぬ【数ならぬ】

物の数でない。とるにたらぬ。古今和歌集恋「花がたみめならぶ人のあまたあれば忘られぬらむ―身は」

ガス‐ぬき【ガス抜き】

①炭坑などで、ガス爆発の予防のためにガスを取り除くこと。

②(比喩的に)組織内に鬱積した不満が噴出しないように、解消させること。

かず‐ね【葛根】カヅ‥

古代の建築で、柱の根もとを結び固めたカズラの根。つなね。顕宗紀「築つき立つる稚室わかむろ―」

かす‐ねぎ【糟祢宜】

地位の低い祢宜。また、祢宜をののしっていう語。

かず‐の‐き【穀の木】カヅ‥

(上代東国方言)カジノキ。一説に、ヌルデの古称。万葉集14「足柄あしがりのわをかけ山の―の」

かず‐の‐こ【数の子】

(「鰊かどの子」の意)ニシンの卵巣を乾燥または塩漬にした食品。水に浸して戻し、醤油などをかけて食する。カズノコを子孫繁昌の意にとって、新年・婚礼等の祝儀に用いる。かずかず。〈[季]新年〉

かず‐の‐ほか【数の外】

①ものの数に入らないこと。また、その物。

②定員以外におかれたもの。員外。

かず‐の‐みや【和宮】

江戸幕府14代将軍家茂の夫人。仁孝天皇の第8皇女。孝明天皇の妹。親子ちかこ内親王。天皇家との融和を求める幕府の強い要請により、1862年(文久2)家茂に降嫁。江戸開城その他に隠れた功がある。家茂の没後、落飾して静寛院宮と号した。(1846〜1877)

カスバ【qaṣaba アラビア】

北アフリカの諸国にある城砦、また城壁で囲まれた区域。城砦のある都市や旧市街をもいう。アルジェのものが有名。

ガス‐バーナー【gas burner】

ガス燃料の燃焼装置。

ガス‐ハイドレート【gas hydrates】

海底堆積物や永久凍土の水分中にメタンなどの気体がシャーベット状にとりこまれたもの。→メタン‐ハイドレート

ガス‐パイプ【gas pipe】

(→)ガス管に同じ。

ガス‐はちじょう【瓦斯八丈】‥ヂヤウ

経緯たてよことも黒染めのシルケット‐ガス木綿糸を用いて、絹黒八丈に似せた織物。

ガスパチョ【gazpacho スペイン】

スペイン料理の一種。トマト・キュウリ・タマネギ・パンなどをすりつぶし、オリーブ油や酢などを加えて作る冷たいスープ。

ガス‐はっせいろ【ガス発生炉】

石炭・コークス・木炭・薪などを炉中で不完全燃焼させ、一酸化炭素を主成分とする可燃性ガスを発生させる装置。

ガス‐はつどうき【ガス発動機】

(→)ガス機関に同じ。

ガス‐はぶたえ【瓦斯羽二重】‥ヘ

上等なガス金巾カナキン。

カスピ‐かい【カスピ海】

(Caspian Sea)世界最大の湖。ロシア南部・カザフスタン南西部からイラン北部にかけて広がる中央アジアの西部にある。塩湖。ヴォルガ川などが流入。湖底油田がある。面積37万4000平方キロメートル。水面高度は海面より28メートル低い。最大深度1025メートル。裏海。

かず‐びょうし【数拍子】‥ビヤウ‥

能の動作の一つ。九つ、十三など多く足拍子を踏むこと。

かす‐ふ【糟斑】

①馬の毛色の名。黒毛に白斑のあるもの。

②鷲の羽の矢羽で黒くて白斑があるもの。かすぼ。

かす・ぶ【求ぶ】

〔他下二〕

「かすむ(掠)」に同じ。皇極紀「速に山に向ゆきて彼の王を―・べ捉からむべし」

ガス‐ふうつう【瓦斯風通】

ガス糸で織った風通織。

かず‐ふだ【数札】

トランプで、A(エース)から10までの10種の札の称。↔絵札

ガス‐ふたこ【瓦斯双子】

ガス糸で織った双子織。

ガス‐ぶろ【ガス風呂】

ガスを燃料として湯を沸かす風呂。

ガス‐ぶんせき【ガス分析】

気体の混合物に対して行う定性または定量分析。

かすべ

ガンギエイの異称。

かす‐ほうし【糟法師】‥ホフ‥

役に立たない法師。やくざ坊主。僧をののしっていう語。

ガス‐ホルダー【gasholder】

ガスを貯え、また供給する容器。ガスの出入りに応じて水槽中に浮かべた鉄製の円筒が上下する装置など。ガスタンク。ガス溜め。

ガス‐ボンベ【Gasbombe ドイツ】

圧縮した高圧の気体を入れる円筒形の容器。

かず‐ま・う【数まふ】カズマフ

〔他下二〕

①数の中に入れる。源氏物語澪標「同じ御子達のうちに―・へきこえ給ひしかば」

②存在を認める。人並に取り扱う。源氏物語橋姫「そのころ、世に―・へられ給はぬ古宮おはしけり」

かず‐まくら【数枕】

枕の曲芸の一つ。浄瑠璃、傾城反魂香「枕返しの曲枕おつ取り、…打つ波枕―枕重ねに打ち乱れ」

ガス‐マスク【gas mask】

有毒ガス・煙などから目や呼吸器を守るために、顔面に着用する護身具。防毒マスク。

かず‐まつ【数松】

ありふれた多くの松。幸若舞曲、富樫「四国西国都にてその―は見てあれど」

ガス‐マット

ガスレンジの火口の周りに敷く、汚れを防ぐためのアルミ箔。商標名。

ガス‐マントル【gas mantle】

ガス灯の点火口にかぶせ、灼熱白光を生じさせる網状の筒。白熱套。

かすみ【霞】

①微細な水滴が空中に浮遊するため、空がぼんやりして遠方がはっきりと見えない現象。古くは、春秋ともに霞とも霧ともいったが、後世は、春のを霞、秋のを霧という。〈[季]春〉。古今和歌集春「花の色は―にこめて見せずとも香をだにぬすめ春の山風」。「―か雲か」

②朝または夕、微細な水滴が、日光を受けて、空の赤く見えること。あさやけ。ゆうやけ。倭名類聚鈔1「霞、加須美、赤気雲也」

③(「翳」と書く)(視力が衰えて)物がはっきり見えなくなること。

④色紙・短冊たんざくなどの上方に藍などで横に長くぼかしたもの。

⑤酒・酢などを熱する時の湯気。また、酒の異称。日葡辞書「サケノカスミガタツ」

⑥「かすみわり」の略。

⑦「かすみあみ」の略。

⇒かすみ‐あみ【霞網】

⇒かすみ‐いし【霞石】

⇒かすみ‐がくれ【霞隠れ】

⇒かすみ‐ぐみ【霞組み】

⇒かすみ‐ざくら【霞桜】

⇒かすみ‐そう【霞草】

⇒かすみそめ‐づき【霞初月】

⇒かすみ‐てい【霞堤】

⇒かすみ‐の‐あみ【霞の網】

⇒かすみ‐の‐いのち【霞の命】

⇒かすみ‐の‐うみ【霞の海】

⇒かすみ‐の‐おうぎ【霞の扇】

⇒かすみ‐の‐ころも【霞の衣】

⇒かすみ‐の‐すえ【霞の末】

⇒かすみ‐の‐すそ【霞の裾】

⇒かすみ‐の‐せき【霞の関】

⇒かすみ‐の‐そこ【霞の底】

⇒かすみ‐の‐そで【霞の袖】

⇒かすみ‐の‐たもと【霞の袂】

⇒かすみ‐の‐つま【霞の褄】

⇒かすみ‐の‐ほら【霞の洞】

⇒かすみ‐の‐まがき【霞の籬】

⇒かすみ‐の‐まぎれ【霞の紛れ】

⇒かすみ‐の‐まゆ【霞の眉】

⇒かすみ‐まく【霞幕】

⇒かすみ‐め【翳み目】

⇒かすみ‐ろ【霞絽】

⇒かすみ‐わり【霞割】

⇒霞敷く

⇒霞に千鳥

⇒霞を食う

かすみ‐あみ【霞網】

目に見えないほどの細い糸で作り、垂直に高く張って小鳥を捕らえる網。高さおよそ2〜3間で横4〜5間位が普通。小鳥が渡来する秋に多く用いたが、現在では禁止されている。かすみ。〈[季]秋〉

⇒かすみ【霞】

かすみ‐いし【霞石】

アルカリ岩に特有のケイ酸塩鉱物。六方晶系、短柱状の結晶。ナトリウム・アルミニウム・ケイ素・酸素などより成る。ガラス光沢または脂肪光沢をもつ。色は無色・白・帯黄色など。窯業原料とする。ネフェリン。

⇒かすみ【霞】

かすみがうら【霞ヶ浦】

①茨城県南東部にある日本第2の大湖。東にある北浦と共に海跡湖。周囲120キロメートル。面積167.6平方キロメートル。最大深度11.9メートル。富栄養湖。ワカサギ・シラウオなどの魚類が多いが、近年水質汚濁が進み、漁獲量は減少傾向にある。

霞ヶ浦

撮影:山梨勝弘

ガストロ‐カメラ【gastro-camera】

(→)胃カメラに同じ。

ガストロノミー【gastronomy】

(料理法・料理学の意)食道楽。美食。

かず‐ながびつ【数長櫃】

いくつも揃えて作った長櫃。好色一代男5「―を拵へ」

かず‐な・し【数無し】

〔形ク〕

①どれほどの数もない。数にはいらない。少ない。はかない。万葉集20「うつせみは―・き身なり」

②無数だ。限りなく多い。後撰和歌集恋「うらむることぞ―・かりける」

ガズナ‐ちょう【ガズナ朝】‥テウ

(Ghazna)アフガニスタンのガズナを中心に、北西インドをも支配したトルコ系のイスラム王朝。ガズニ朝。(977〜1186)

かず‐ならぬ【数ならぬ】

物の数でない。とるにたらぬ。古今和歌集恋「花がたみめならぶ人のあまたあれば忘られぬらむ―身は」

ガス‐ぬき【ガス抜き】

①炭坑などで、ガス爆発の予防のためにガスを取り除くこと。

②(比喩的に)組織内に鬱積した不満が噴出しないように、解消させること。

かず‐ね【葛根】カヅ‥

古代の建築で、柱の根もとを結び固めたカズラの根。つなね。顕宗紀「築つき立つる稚室わかむろ―」

かす‐ねぎ【糟祢宜】

地位の低い祢宜。また、祢宜をののしっていう語。

かず‐の‐き【穀の木】カヅ‥

(上代東国方言)カジノキ。一説に、ヌルデの古称。万葉集14「足柄あしがりのわをかけ山の―の」

かず‐の‐こ【数の子】

(「鰊かどの子」の意)ニシンの卵巣を乾燥または塩漬にした食品。水に浸して戻し、醤油などをかけて食する。カズノコを子孫繁昌の意にとって、新年・婚礼等の祝儀に用いる。かずかず。〈[季]新年〉

かず‐の‐ほか【数の外】

①ものの数に入らないこと。また、その物。

②定員以外におかれたもの。員外。

かず‐の‐みや【和宮】

江戸幕府14代将軍家茂の夫人。仁孝天皇の第8皇女。孝明天皇の妹。親子ちかこ内親王。天皇家との融和を求める幕府の強い要請により、1862年(文久2)家茂に降嫁。江戸開城その他に隠れた功がある。家茂の没後、落飾して静寛院宮と号した。(1846〜1877)

カスバ【qaṣaba アラビア】

北アフリカの諸国にある城砦、また城壁で囲まれた区域。城砦のある都市や旧市街をもいう。アルジェのものが有名。

ガス‐バーナー【gas burner】

ガス燃料の燃焼装置。

ガス‐ハイドレート【gas hydrates】

海底堆積物や永久凍土の水分中にメタンなどの気体がシャーベット状にとりこまれたもの。→メタン‐ハイドレート

ガス‐パイプ【gas pipe】

(→)ガス管に同じ。

ガス‐はちじょう【瓦斯八丈】‥ヂヤウ

経緯たてよことも黒染めのシルケット‐ガス木綿糸を用いて、絹黒八丈に似せた織物。

ガスパチョ【gazpacho スペイン】

スペイン料理の一種。トマト・キュウリ・タマネギ・パンなどをすりつぶし、オリーブ油や酢などを加えて作る冷たいスープ。

ガス‐はっせいろ【ガス発生炉】

石炭・コークス・木炭・薪などを炉中で不完全燃焼させ、一酸化炭素を主成分とする可燃性ガスを発生させる装置。

ガス‐はつどうき【ガス発動機】

(→)ガス機関に同じ。

ガス‐はぶたえ【瓦斯羽二重】‥ヘ

上等なガス金巾カナキン。

カスピ‐かい【カスピ海】

(Caspian Sea)世界最大の湖。ロシア南部・カザフスタン南西部からイラン北部にかけて広がる中央アジアの西部にある。塩湖。ヴォルガ川などが流入。湖底油田がある。面積37万4000平方キロメートル。水面高度は海面より28メートル低い。最大深度1025メートル。裏海。

かず‐びょうし【数拍子】‥ビヤウ‥

能の動作の一つ。九つ、十三など多く足拍子を踏むこと。

かす‐ふ【糟斑】

①馬の毛色の名。黒毛に白斑のあるもの。

②鷲の羽の矢羽で黒くて白斑があるもの。かすぼ。

かす・ぶ【求ぶ】

〔他下二〕

「かすむ(掠)」に同じ。皇極紀「速に山に向ゆきて彼の王を―・べ捉からむべし」

ガス‐ふうつう【瓦斯風通】

ガス糸で織った風通織。

かず‐ふだ【数札】

トランプで、A(エース)から10までの10種の札の称。↔絵札

ガス‐ふたこ【瓦斯双子】

ガス糸で織った双子織。

ガス‐ぶろ【ガス風呂】

ガスを燃料として湯を沸かす風呂。

ガス‐ぶんせき【ガス分析】

気体の混合物に対して行う定性または定量分析。

かすべ

ガンギエイの異称。

かす‐ほうし【糟法師】‥ホフ‥

役に立たない法師。やくざ坊主。僧をののしっていう語。

ガス‐ホルダー【gasholder】

ガスを貯え、また供給する容器。ガスの出入りに応じて水槽中に浮かべた鉄製の円筒が上下する装置など。ガスタンク。ガス溜め。

ガス‐ボンベ【Gasbombe ドイツ】

圧縮した高圧の気体を入れる円筒形の容器。

かず‐ま・う【数まふ】カズマフ

〔他下二〕

①数の中に入れる。源氏物語澪標「同じ御子達のうちに―・へきこえ給ひしかば」

②存在を認める。人並に取り扱う。源氏物語橋姫「そのころ、世に―・へられ給はぬ古宮おはしけり」

かず‐まくら【数枕】

枕の曲芸の一つ。浄瑠璃、傾城反魂香「枕返しの曲枕おつ取り、…打つ波枕―枕重ねに打ち乱れ」

ガス‐マスク【gas mask】

有毒ガス・煙などから目や呼吸器を守るために、顔面に着用する護身具。防毒マスク。

かず‐まつ【数松】

ありふれた多くの松。幸若舞曲、富樫「四国西国都にてその―は見てあれど」

ガス‐マット

ガスレンジの火口の周りに敷く、汚れを防ぐためのアルミ箔。商標名。

ガス‐マントル【gas mantle】

ガス灯の点火口にかぶせ、灼熱白光を生じさせる網状の筒。白熱套。

かすみ【霞】

①微細な水滴が空中に浮遊するため、空がぼんやりして遠方がはっきりと見えない現象。古くは、春秋ともに霞とも霧ともいったが、後世は、春のを霞、秋のを霧という。〈[季]春〉。古今和歌集春「花の色は―にこめて見せずとも香をだにぬすめ春の山風」。「―か雲か」

②朝または夕、微細な水滴が、日光を受けて、空の赤く見えること。あさやけ。ゆうやけ。倭名類聚鈔1「霞、加須美、赤気雲也」

③(「翳」と書く)(視力が衰えて)物がはっきり見えなくなること。

④色紙・短冊たんざくなどの上方に藍などで横に長くぼかしたもの。

⑤酒・酢などを熱する時の湯気。また、酒の異称。日葡辞書「サケノカスミガタツ」

⑥「かすみわり」の略。

⑦「かすみあみ」の略。

⇒かすみ‐あみ【霞網】

⇒かすみ‐いし【霞石】

⇒かすみ‐がくれ【霞隠れ】

⇒かすみ‐ぐみ【霞組み】

⇒かすみ‐ざくら【霞桜】

⇒かすみ‐そう【霞草】

⇒かすみそめ‐づき【霞初月】

⇒かすみ‐てい【霞堤】

⇒かすみ‐の‐あみ【霞の網】

⇒かすみ‐の‐いのち【霞の命】

⇒かすみ‐の‐うみ【霞の海】

⇒かすみ‐の‐おうぎ【霞の扇】

⇒かすみ‐の‐ころも【霞の衣】

⇒かすみ‐の‐すえ【霞の末】

⇒かすみ‐の‐すそ【霞の裾】

⇒かすみ‐の‐せき【霞の関】

⇒かすみ‐の‐そこ【霞の底】

⇒かすみ‐の‐そで【霞の袖】

⇒かすみ‐の‐たもと【霞の袂】

⇒かすみ‐の‐つま【霞の褄】

⇒かすみ‐の‐ほら【霞の洞】

⇒かすみ‐の‐まがき【霞の籬】

⇒かすみ‐の‐まぎれ【霞の紛れ】

⇒かすみ‐の‐まゆ【霞の眉】

⇒かすみ‐まく【霞幕】

⇒かすみ‐め【翳み目】

⇒かすみ‐ろ【霞絽】

⇒かすみ‐わり【霞割】

⇒霞敷く

⇒霞に千鳥

⇒霞を食う

かすみ‐あみ【霞網】

目に見えないほどの細い糸で作り、垂直に高く張って小鳥を捕らえる網。高さおよそ2〜3間で横4〜5間位が普通。小鳥が渡来する秋に多く用いたが、現在では禁止されている。かすみ。〈[季]秋〉

⇒かすみ【霞】

かすみ‐いし【霞石】

アルカリ岩に特有のケイ酸塩鉱物。六方晶系、短柱状の結晶。ナトリウム・アルミニウム・ケイ素・酸素などより成る。ガラス光沢または脂肪光沢をもつ。色は無色・白・帯黄色など。窯業原料とする。ネフェリン。

⇒かすみ【霞】

かすみがうら【霞ヶ浦】

①茨城県南東部にある日本第2の大湖。東にある北浦と共に海跡湖。周囲120キロメートル。面積167.6平方キロメートル。最大深度11.9メートル。富栄養湖。ワカサギ・シラウオなどの魚類が多いが、近年水質汚濁が進み、漁獲量は減少傾向にある。

霞ヶ浦

撮影:山梨勝弘

②(「かすみがうら」と書く)茨城県中南部、1に面する市。レンコン・果樹の栽培と内水面漁業が盛ん。人口4万5千。

かすみ‐がくれ【霞隠れ】

霞におおわれてよく見えないこと。また、その所。

⇒かすみ【霞】

かすみがせき【霞ヶ関】

①東京都千代田区の一地区。桜田門から虎ノ門にかけての一帯。諸官庁がある。

②1にある官公庁の俗称。特に外務省のこと。

⇒かすみがせき‐りきゅう【霞ヶ関離宮】

かすみがせき‐りきゅう【霞ヶ関離宮】

千代田区霞ヶ関にあった離宮。もと有栖川宮邸。1904年(明治37)に離宮。45年空襲で焼失。

⇒かすみがせき【霞ヶ関】

かすみ‐ぐみ【霞組み】

障子・格子などの組子の一様式。桟を互い違いに組んで、霞のなびいたような形にしたもの。

⇒かすみ【霞】

かすみ‐く・る【霞み暮る】

〔自下二〕

かすんだままで日が暮れる。玉葉集春「初瀬山をのへの花は―・れて麓にひびく入相の声」

かすみ‐こ・む【霞み籠む】

〔自下二〕

霞が立ちこめる。枕草子3「うらうらとめづらしう―・めたるに」

かすみ‐ざくら【霞桜】

サクラの一種。北海道および本州の山地に自生。ヤマザクラに似るが葉の裏が白くならない。

⇒かすみ【霞】

②(「かすみがうら」と書く)茨城県中南部、1に面する市。レンコン・果樹の栽培と内水面漁業が盛ん。人口4万5千。

かすみ‐がくれ【霞隠れ】

霞におおわれてよく見えないこと。また、その所。

⇒かすみ【霞】

かすみがせき【霞ヶ関】

①東京都千代田区の一地区。桜田門から虎ノ門にかけての一帯。諸官庁がある。

②1にある官公庁の俗称。特に外務省のこと。

⇒かすみがせき‐りきゅう【霞ヶ関離宮】

かすみがせき‐りきゅう【霞ヶ関離宮】

千代田区霞ヶ関にあった離宮。もと有栖川宮邸。1904年(明治37)に離宮。45年空襲で焼失。

⇒かすみがせき【霞ヶ関】

かすみ‐ぐみ【霞組み】

障子・格子などの組子の一様式。桟を互い違いに組んで、霞のなびいたような形にしたもの。

⇒かすみ【霞】

かすみ‐く・る【霞み暮る】

〔自下二〕

かすんだままで日が暮れる。玉葉集春「初瀬山をのへの花は―・れて麓にひびく入相の声」

かすみ‐こ・む【霞み籠む】

〔自下二〕

霞が立ちこめる。枕草子3「うらうらとめづらしう―・めたるに」

かすみ‐ざくら【霞桜】

サクラの一種。北海道および本州の山地に自生。ヤマザクラに似るが葉の裏が白くならない。

⇒かすみ【霞】

ガス‐でん【ガス田】

天然ガスを産出する地域。または天然ガス鉱床のある地域。

カスト【caste】

⇒カースト

ガス‐とう【瓦斯灯】

石炭ガスを燃料とする灯火装置。明治初期に輸入。ガスランプ。樋口一葉、別れ霜「ハツと振払へば半面を射る―の光蒼白あおじろし」

ガス‐とっしゅつ【ガス突出】

石炭層・岩石層などの掘削の際に、多量のガスが石炭・岩石片などを伴って坑道・切羽きりはに突如噴出すること。

カストラート【castrato イタリア】

17〜18世紀のイタリアで盛行した、男性去勢歌手。音域は広くほぼ女声の音域で、力強い響きを持つ。特にオペラセリアの男性主役として活躍。

かす‐とり【粕取り・糟取り】

①酒粕を原料として作る焼酎。

②米またはイモから急造した粗悪な密造酒。

⇒かすとり‐ざっし【カストリ雑誌】

かず‐とり【数取り】

①かずを数えること。また、多くのものを数える時、その心覚えのしるしとするもの。串または枝など。数さし。浮世草子、好色万金丹「―の壱歩に三増倍のつりを出だしけるは」

②数を多く取ることを競う遊戯。

⇒かずとり‐き【数取り器】

カストリーズ【Castries】

西インド諸島、セントルシアの首都。セントルシア島の北西岸に位置する。人口5万9千(2000)。

かずとり‐き【数取り器】

入場人員や荷揚数量などを調査する際に、数を数字で示す計器。計数器。カウンター。

⇒かず‐とり【数取り】

かすとり‐ざっし【カストリ雑誌】

第二次大戦直後の3、4年の間、数多く出版された主として性を扱った粗悪な体裁の大衆雑誌の総称。「カストリ」は3合(号)で(酔い)つぶれるの意からの名。

⇒かす‐とり【粕取り・糟取り】

ガストリン【gastrin】

胃の幽門および幽門前庭部から分泌される一種のペプチド‐ホルモン。壁細胞に作用して強い塩酸分泌促進と壁細胞粘膜の増殖促進を行う。

カストル【Castor ラテン】

双子座の首星。白色で光度1.6等の連星。

カストロ【Fidel Castro】

キューバの政治家。1953年以来バティスタ親米独裁政権に対する武装闘争を展開、59年これを倒して首相、社会主義化を推進。国家評議会議長(国家元首)等を兼任。(1926〜)

カストロ(1)

提供:ullstein bild/APL

ガス‐でん【ガス田】

天然ガスを産出する地域。または天然ガス鉱床のある地域。

カスト【caste】

⇒カースト

ガス‐とう【瓦斯灯】

石炭ガスを燃料とする灯火装置。明治初期に輸入。ガスランプ。樋口一葉、別れ霜「ハツと振払へば半面を射る―の光蒼白あおじろし」

ガス‐とっしゅつ【ガス突出】

石炭層・岩石層などの掘削の際に、多量のガスが石炭・岩石片などを伴って坑道・切羽きりはに突如噴出すること。

カストラート【castrato イタリア】

17〜18世紀のイタリアで盛行した、男性去勢歌手。音域は広くほぼ女声の音域で、力強い響きを持つ。特にオペラセリアの男性主役として活躍。

かす‐とり【粕取り・糟取り】

①酒粕を原料として作る焼酎。

②米またはイモから急造した粗悪な密造酒。

⇒かすとり‐ざっし【カストリ雑誌】

かず‐とり【数取り】

①かずを数えること。また、多くのものを数える時、その心覚えのしるしとするもの。串または枝など。数さし。浮世草子、好色万金丹「―の壱歩に三増倍のつりを出だしけるは」

②数を多く取ることを競う遊戯。

⇒かずとり‐き【数取り器】

カストリーズ【Castries】

西インド諸島、セントルシアの首都。セントルシア島の北西岸に位置する。人口5万9千(2000)。

かずとり‐き【数取り器】

入場人員や荷揚数量などを調査する際に、数を数字で示す計器。計数器。カウンター。

⇒かず‐とり【数取り】

かすとり‐ざっし【カストリ雑誌】

第二次大戦直後の3、4年の間、数多く出版された主として性を扱った粗悪な体裁の大衆雑誌の総称。「カストリ」は3合(号)で(酔い)つぶれるの意からの名。

⇒かす‐とり【粕取り・糟取り】

ガストリン【gastrin】

胃の幽門および幽門前庭部から分泌される一種のペプチド‐ホルモン。壁細胞に作用して強い塩酸分泌促進と壁細胞粘膜の増殖促進を行う。

カストル【Castor ラテン】

双子座の首星。白色で光度1.6等の連星。

カストロ【Fidel Castro】

キューバの政治家。1953年以来バティスタ親米独裁政権に対する武装闘争を展開、59年これを倒して首相、社会主義化を推進。国家評議会議長(国家元首)等を兼任。(1926〜)

カストロ(1)

提供:ullstein bild/APL

カストロ(2)

提供:ullstein bild/APL

カストロ(2)

提供:ullstein bild/APL

ガストロ‐カメラ【gastro-camera】

(→)胃カメラに同じ。

ガストロノミー【gastronomy】

(料理法・料理学の意)食道楽。美食。

かず‐ながびつ【数長櫃】

いくつも揃えて作った長櫃。好色一代男5「―を拵へ」

かず‐な・し【数無し】

〔形ク〕

①どれほどの数もない。数にはいらない。少ない。はかない。万葉集20「うつせみは―・き身なり」

②無数だ。限りなく多い。後撰和歌集恋「うらむることぞ―・かりける」

ガズナ‐ちょう【ガズナ朝】‥テウ

(Ghazna)アフガニスタンのガズナを中心に、北西インドをも支配したトルコ系のイスラム王朝。ガズニ朝。(977〜1186)

かず‐ならぬ【数ならぬ】

物の数でない。とるにたらぬ。古今和歌集恋「花がたみめならぶ人のあまたあれば忘られぬらむ―身は」

ガス‐ぬき【ガス抜き】

①炭坑などで、ガス爆発の予防のためにガスを取り除くこと。

②(比喩的に)組織内に鬱積した不満が噴出しないように、解消させること。

かず‐ね【葛根】カヅ‥

古代の建築で、柱の根もとを結び固めたカズラの根。つなね。顕宗紀「築つき立つる稚室わかむろ―」

かす‐ねぎ【糟祢宜】

地位の低い祢宜。また、祢宜をののしっていう語。

かず‐の‐き【穀の木】カヅ‥

(上代東国方言)カジノキ。一説に、ヌルデの古称。万葉集14「足柄あしがりのわをかけ山の―の」

かず‐の‐こ【数の子】

(「鰊かどの子」の意)ニシンの卵巣を乾燥または塩漬にした食品。水に浸して戻し、醤油などをかけて食する。カズノコを子孫繁昌の意にとって、新年・婚礼等の祝儀に用いる。かずかず。〈[季]新年〉

かず‐の‐ほか【数の外】

①ものの数に入らないこと。また、その物。

②定員以外におかれたもの。員外。

かず‐の‐みや【和宮】

江戸幕府14代将軍家茂の夫人。仁孝天皇の第8皇女。孝明天皇の妹。親子ちかこ内親王。天皇家との融和を求める幕府の強い要請により、1862年(文久2)家茂に降嫁。江戸開城その他に隠れた功がある。家茂の没後、落飾して静寛院宮と号した。(1846〜1877)

カスバ【qaṣaba アラビア】

北アフリカの諸国にある城砦、また城壁で囲まれた区域。城砦のある都市や旧市街をもいう。アルジェのものが有名。

ガス‐バーナー【gas burner】

ガス燃料の燃焼装置。

ガス‐ハイドレート【gas hydrates】

海底堆積物や永久凍土の水分中にメタンなどの気体がシャーベット状にとりこまれたもの。→メタン‐ハイドレート

ガス‐パイプ【gas pipe】

(→)ガス管に同じ。

ガス‐はちじょう【瓦斯八丈】‥ヂヤウ

経緯たてよことも黒染めのシルケット‐ガス木綿糸を用いて、絹黒八丈に似せた織物。

ガスパチョ【gazpacho スペイン】

スペイン料理の一種。トマト・キュウリ・タマネギ・パンなどをすりつぶし、オリーブ油や酢などを加えて作る冷たいスープ。

ガス‐はっせいろ【ガス発生炉】

石炭・コークス・木炭・薪などを炉中で不完全燃焼させ、一酸化炭素を主成分とする可燃性ガスを発生させる装置。

ガス‐はつどうき【ガス発動機】

(→)ガス機関に同じ。

ガス‐はぶたえ【瓦斯羽二重】‥ヘ

上等なガス金巾カナキン。

カスピ‐かい【カスピ海】

(Caspian Sea)世界最大の湖。ロシア南部・カザフスタン南西部からイラン北部にかけて広がる中央アジアの西部にある。塩湖。ヴォルガ川などが流入。湖底油田がある。面積37万4000平方キロメートル。水面高度は海面より28メートル低い。最大深度1025メートル。裏海。

かず‐びょうし【数拍子】‥ビヤウ‥

能の動作の一つ。九つ、十三など多く足拍子を踏むこと。

かす‐ふ【糟斑】

①馬の毛色の名。黒毛に白斑のあるもの。

②鷲の羽の矢羽で黒くて白斑があるもの。かすぼ。

かす・ぶ【求ぶ】

〔他下二〕

「かすむ(掠)」に同じ。皇極紀「速に山に向ゆきて彼の王を―・べ捉からむべし」

ガス‐ふうつう【瓦斯風通】

ガス糸で織った風通織。

かず‐ふだ【数札】

トランプで、A(エース)から10までの10種の札の称。↔絵札

ガス‐ふたこ【瓦斯双子】

ガス糸で織った双子織。

ガス‐ぶろ【ガス風呂】

ガスを燃料として湯を沸かす風呂。

ガス‐ぶんせき【ガス分析】

気体の混合物に対して行う定性または定量分析。

かすべ

ガンギエイの異称。

かす‐ほうし【糟法師】‥ホフ‥

役に立たない法師。やくざ坊主。僧をののしっていう語。

ガス‐ホルダー【gasholder】

ガスを貯え、また供給する容器。ガスの出入りに応じて水槽中に浮かべた鉄製の円筒が上下する装置など。ガスタンク。ガス溜め。

ガス‐ボンベ【Gasbombe ドイツ】

圧縮した高圧の気体を入れる円筒形の容器。

かず‐ま・う【数まふ】カズマフ

〔他下二〕

①数の中に入れる。源氏物語澪標「同じ御子達のうちに―・へきこえ給ひしかば」

②存在を認める。人並に取り扱う。源氏物語橋姫「そのころ、世に―・へられ給はぬ古宮おはしけり」

かず‐まくら【数枕】

枕の曲芸の一つ。浄瑠璃、傾城反魂香「枕返しの曲枕おつ取り、…打つ波枕―枕重ねに打ち乱れ」

ガス‐マスク【gas mask】

有毒ガス・煙などから目や呼吸器を守るために、顔面に着用する護身具。防毒マスク。

かず‐まつ【数松】

ありふれた多くの松。幸若舞曲、富樫「四国西国都にてその―は見てあれど」

ガス‐マット

ガスレンジの火口の周りに敷く、汚れを防ぐためのアルミ箔。商標名。

ガス‐マントル【gas mantle】

ガス灯の点火口にかぶせ、灼熱白光を生じさせる網状の筒。白熱套。

かすみ【霞】

①微細な水滴が空中に浮遊するため、空がぼんやりして遠方がはっきりと見えない現象。古くは、春秋ともに霞とも霧ともいったが、後世は、春のを霞、秋のを霧という。〈[季]春〉。古今和歌集春「花の色は―にこめて見せずとも香をだにぬすめ春の山風」。「―か雲か」

②朝または夕、微細な水滴が、日光を受けて、空の赤く見えること。あさやけ。ゆうやけ。倭名類聚鈔1「霞、加須美、赤気雲也」

③(「翳」と書く)(視力が衰えて)物がはっきり見えなくなること。

④色紙・短冊たんざくなどの上方に藍などで横に長くぼかしたもの。

⑤酒・酢などを熱する時の湯気。また、酒の異称。日葡辞書「サケノカスミガタツ」

⑥「かすみわり」の略。

⑦「かすみあみ」の略。

⇒かすみ‐あみ【霞網】

⇒かすみ‐いし【霞石】

⇒かすみ‐がくれ【霞隠れ】

⇒かすみ‐ぐみ【霞組み】

⇒かすみ‐ざくら【霞桜】

⇒かすみ‐そう【霞草】

⇒かすみそめ‐づき【霞初月】

⇒かすみ‐てい【霞堤】

⇒かすみ‐の‐あみ【霞の網】

⇒かすみ‐の‐いのち【霞の命】

⇒かすみ‐の‐うみ【霞の海】

⇒かすみ‐の‐おうぎ【霞の扇】

⇒かすみ‐の‐ころも【霞の衣】

⇒かすみ‐の‐すえ【霞の末】

⇒かすみ‐の‐すそ【霞の裾】

⇒かすみ‐の‐せき【霞の関】

⇒かすみ‐の‐そこ【霞の底】

⇒かすみ‐の‐そで【霞の袖】

⇒かすみ‐の‐たもと【霞の袂】

⇒かすみ‐の‐つま【霞の褄】

⇒かすみ‐の‐ほら【霞の洞】

⇒かすみ‐の‐まがき【霞の籬】

⇒かすみ‐の‐まぎれ【霞の紛れ】

⇒かすみ‐の‐まゆ【霞の眉】

⇒かすみ‐まく【霞幕】

⇒かすみ‐め【翳み目】

⇒かすみ‐ろ【霞絽】

⇒かすみ‐わり【霞割】

⇒霞敷く

⇒霞に千鳥

⇒霞を食う

かすみ‐あみ【霞網】

目に見えないほどの細い糸で作り、垂直に高く張って小鳥を捕らえる網。高さおよそ2〜3間で横4〜5間位が普通。小鳥が渡来する秋に多く用いたが、現在では禁止されている。かすみ。〈[季]秋〉

⇒かすみ【霞】

かすみ‐いし【霞石】

アルカリ岩に特有のケイ酸塩鉱物。六方晶系、短柱状の結晶。ナトリウム・アルミニウム・ケイ素・酸素などより成る。ガラス光沢または脂肪光沢をもつ。色は無色・白・帯黄色など。窯業原料とする。ネフェリン。

⇒かすみ【霞】

かすみがうら【霞ヶ浦】

①茨城県南東部にある日本第2の大湖。東にある北浦と共に海跡湖。周囲120キロメートル。面積167.6平方キロメートル。最大深度11.9メートル。富栄養湖。ワカサギ・シラウオなどの魚類が多いが、近年水質汚濁が進み、漁獲量は減少傾向にある。

霞ヶ浦

撮影:山梨勝弘

ガストロ‐カメラ【gastro-camera】

(→)胃カメラに同じ。

ガストロノミー【gastronomy】

(料理法・料理学の意)食道楽。美食。

かず‐ながびつ【数長櫃】

いくつも揃えて作った長櫃。好色一代男5「―を拵へ」

かず‐な・し【数無し】

〔形ク〕

①どれほどの数もない。数にはいらない。少ない。はかない。万葉集20「うつせみは―・き身なり」

②無数だ。限りなく多い。後撰和歌集恋「うらむることぞ―・かりける」

ガズナ‐ちょう【ガズナ朝】‥テウ

(Ghazna)アフガニスタンのガズナを中心に、北西インドをも支配したトルコ系のイスラム王朝。ガズニ朝。(977〜1186)

かず‐ならぬ【数ならぬ】

物の数でない。とるにたらぬ。古今和歌集恋「花がたみめならぶ人のあまたあれば忘られぬらむ―身は」

ガス‐ぬき【ガス抜き】

①炭坑などで、ガス爆発の予防のためにガスを取り除くこと。

②(比喩的に)組織内に鬱積した不満が噴出しないように、解消させること。

かず‐ね【葛根】カヅ‥

古代の建築で、柱の根もとを結び固めたカズラの根。つなね。顕宗紀「築つき立つる稚室わかむろ―」

かす‐ねぎ【糟祢宜】

地位の低い祢宜。また、祢宜をののしっていう語。

かず‐の‐き【穀の木】カヅ‥

(上代東国方言)カジノキ。一説に、ヌルデの古称。万葉集14「足柄あしがりのわをかけ山の―の」

かず‐の‐こ【数の子】

(「鰊かどの子」の意)ニシンの卵巣を乾燥または塩漬にした食品。水に浸して戻し、醤油などをかけて食する。カズノコを子孫繁昌の意にとって、新年・婚礼等の祝儀に用いる。かずかず。〈[季]新年〉

かず‐の‐ほか【数の外】

①ものの数に入らないこと。また、その物。

②定員以外におかれたもの。員外。

かず‐の‐みや【和宮】

江戸幕府14代将軍家茂の夫人。仁孝天皇の第8皇女。孝明天皇の妹。親子ちかこ内親王。天皇家との融和を求める幕府の強い要請により、1862年(文久2)家茂に降嫁。江戸開城その他に隠れた功がある。家茂の没後、落飾して静寛院宮と号した。(1846〜1877)

カスバ【qaṣaba アラビア】

北アフリカの諸国にある城砦、また城壁で囲まれた区域。城砦のある都市や旧市街をもいう。アルジェのものが有名。

ガス‐バーナー【gas burner】

ガス燃料の燃焼装置。

ガス‐ハイドレート【gas hydrates】

海底堆積物や永久凍土の水分中にメタンなどの気体がシャーベット状にとりこまれたもの。→メタン‐ハイドレート

ガス‐パイプ【gas pipe】

(→)ガス管に同じ。

ガス‐はちじょう【瓦斯八丈】‥ヂヤウ

経緯たてよことも黒染めのシルケット‐ガス木綿糸を用いて、絹黒八丈に似せた織物。

ガスパチョ【gazpacho スペイン】

スペイン料理の一種。トマト・キュウリ・タマネギ・パンなどをすりつぶし、オリーブ油や酢などを加えて作る冷たいスープ。

ガス‐はっせいろ【ガス発生炉】

石炭・コークス・木炭・薪などを炉中で不完全燃焼させ、一酸化炭素を主成分とする可燃性ガスを発生させる装置。

ガス‐はつどうき【ガス発動機】

(→)ガス機関に同じ。

ガス‐はぶたえ【瓦斯羽二重】‥ヘ

上等なガス金巾カナキン。

カスピ‐かい【カスピ海】

(Caspian Sea)世界最大の湖。ロシア南部・カザフスタン南西部からイラン北部にかけて広がる中央アジアの西部にある。塩湖。ヴォルガ川などが流入。湖底油田がある。面積37万4000平方キロメートル。水面高度は海面より28メートル低い。最大深度1025メートル。裏海。

かず‐びょうし【数拍子】‥ビヤウ‥

能の動作の一つ。九つ、十三など多く足拍子を踏むこと。

かす‐ふ【糟斑】

①馬の毛色の名。黒毛に白斑のあるもの。

②鷲の羽の矢羽で黒くて白斑があるもの。かすぼ。

かす・ぶ【求ぶ】

〔他下二〕

「かすむ(掠)」に同じ。皇極紀「速に山に向ゆきて彼の王を―・べ捉からむべし」

ガス‐ふうつう【瓦斯風通】

ガス糸で織った風通織。

かず‐ふだ【数札】

トランプで、A(エース)から10までの10種の札の称。↔絵札

ガス‐ふたこ【瓦斯双子】

ガス糸で織った双子織。

ガス‐ぶろ【ガス風呂】

ガスを燃料として湯を沸かす風呂。

ガス‐ぶんせき【ガス分析】

気体の混合物に対して行う定性または定量分析。

かすべ

ガンギエイの異称。

かす‐ほうし【糟法師】‥ホフ‥

役に立たない法師。やくざ坊主。僧をののしっていう語。

ガス‐ホルダー【gasholder】

ガスを貯え、また供給する容器。ガスの出入りに応じて水槽中に浮かべた鉄製の円筒が上下する装置など。ガスタンク。ガス溜め。

ガス‐ボンベ【Gasbombe ドイツ】

圧縮した高圧の気体を入れる円筒形の容器。

かず‐ま・う【数まふ】カズマフ

〔他下二〕

①数の中に入れる。源氏物語澪標「同じ御子達のうちに―・へきこえ給ひしかば」

②存在を認める。人並に取り扱う。源氏物語橋姫「そのころ、世に―・へられ給はぬ古宮おはしけり」

かず‐まくら【数枕】

枕の曲芸の一つ。浄瑠璃、傾城反魂香「枕返しの曲枕おつ取り、…打つ波枕―枕重ねに打ち乱れ」

ガス‐マスク【gas mask】

有毒ガス・煙などから目や呼吸器を守るために、顔面に着用する護身具。防毒マスク。

かず‐まつ【数松】

ありふれた多くの松。幸若舞曲、富樫「四国西国都にてその―は見てあれど」

ガス‐マット

ガスレンジの火口の周りに敷く、汚れを防ぐためのアルミ箔。商標名。

ガス‐マントル【gas mantle】

ガス灯の点火口にかぶせ、灼熱白光を生じさせる網状の筒。白熱套。

かすみ【霞】

①微細な水滴が空中に浮遊するため、空がぼんやりして遠方がはっきりと見えない現象。古くは、春秋ともに霞とも霧ともいったが、後世は、春のを霞、秋のを霧という。〈[季]春〉。古今和歌集春「花の色は―にこめて見せずとも香をだにぬすめ春の山風」。「―か雲か」

②朝または夕、微細な水滴が、日光を受けて、空の赤く見えること。あさやけ。ゆうやけ。倭名類聚鈔1「霞、加須美、赤気雲也」

③(「翳」と書く)(視力が衰えて)物がはっきり見えなくなること。

④色紙・短冊たんざくなどの上方に藍などで横に長くぼかしたもの。

⑤酒・酢などを熱する時の湯気。また、酒の異称。日葡辞書「サケノカスミガタツ」

⑥「かすみわり」の略。

⑦「かすみあみ」の略。

⇒かすみ‐あみ【霞網】

⇒かすみ‐いし【霞石】

⇒かすみ‐がくれ【霞隠れ】

⇒かすみ‐ぐみ【霞組み】

⇒かすみ‐ざくら【霞桜】

⇒かすみ‐そう【霞草】

⇒かすみそめ‐づき【霞初月】

⇒かすみ‐てい【霞堤】

⇒かすみ‐の‐あみ【霞の網】

⇒かすみ‐の‐いのち【霞の命】

⇒かすみ‐の‐うみ【霞の海】

⇒かすみ‐の‐おうぎ【霞の扇】

⇒かすみ‐の‐ころも【霞の衣】

⇒かすみ‐の‐すえ【霞の末】

⇒かすみ‐の‐すそ【霞の裾】

⇒かすみ‐の‐せき【霞の関】

⇒かすみ‐の‐そこ【霞の底】

⇒かすみ‐の‐そで【霞の袖】

⇒かすみ‐の‐たもと【霞の袂】

⇒かすみ‐の‐つま【霞の褄】

⇒かすみ‐の‐ほら【霞の洞】

⇒かすみ‐の‐まがき【霞の籬】

⇒かすみ‐の‐まぎれ【霞の紛れ】

⇒かすみ‐の‐まゆ【霞の眉】

⇒かすみ‐まく【霞幕】

⇒かすみ‐め【翳み目】

⇒かすみ‐ろ【霞絽】

⇒かすみ‐わり【霞割】

⇒霞敷く

⇒霞に千鳥

⇒霞を食う

かすみ‐あみ【霞網】

目に見えないほどの細い糸で作り、垂直に高く張って小鳥を捕らえる網。高さおよそ2〜3間で横4〜5間位が普通。小鳥が渡来する秋に多く用いたが、現在では禁止されている。かすみ。〈[季]秋〉

⇒かすみ【霞】

かすみ‐いし【霞石】

アルカリ岩に特有のケイ酸塩鉱物。六方晶系、短柱状の結晶。ナトリウム・アルミニウム・ケイ素・酸素などより成る。ガラス光沢または脂肪光沢をもつ。色は無色・白・帯黄色など。窯業原料とする。ネフェリン。

⇒かすみ【霞】

かすみがうら【霞ヶ浦】

①茨城県南東部にある日本第2の大湖。東にある北浦と共に海跡湖。周囲120キロメートル。面積167.6平方キロメートル。最大深度11.9メートル。富栄養湖。ワカサギ・シラウオなどの魚類が多いが、近年水質汚濁が進み、漁獲量は減少傾向にある。

霞ヶ浦

撮影:山梨勝弘

②(「かすみがうら」と書く)茨城県中南部、1に面する市。レンコン・果樹の栽培と内水面漁業が盛ん。人口4万5千。

かすみ‐がくれ【霞隠れ】

霞におおわれてよく見えないこと。また、その所。

⇒かすみ【霞】

かすみがせき【霞ヶ関】

①東京都千代田区の一地区。桜田門から虎ノ門にかけての一帯。諸官庁がある。

②1にある官公庁の俗称。特に外務省のこと。

⇒かすみがせき‐りきゅう【霞ヶ関離宮】

かすみがせき‐りきゅう【霞ヶ関離宮】

千代田区霞ヶ関にあった離宮。もと有栖川宮邸。1904年(明治37)に離宮。45年空襲で焼失。

⇒かすみがせき【霞ヶ関】

かすみ‐ぐみ【霞組み】

障子・格子などの組子の一様式。桟を互い違いに組んで、霞のなびいたような形にしたもの。

⇒かすみ【霞】

かすみ‐く・る【霞み暮る】

〔自下二〕

かすんだままで日が暮れる。玉葉集春「初瀬山をのへの花は―・れて麓にひびく入相の声」

かすみ‐こ・む【霞み籠む】

〔自下二〕

霞が立ちこめる。枕草子3「うらうらとめづらしう―・めたるに」

かすみ‐ざくら【霞桜】

サクラの一種。北海道および本州の山地に自生。ヤマザクラに似るが葉の裏が白くならない。

⇒かすみ【霞】

②(「かすみがうら」と書く)茨城県中南部、1に面する市。レンコン・果樹の栽培と内水面漁業が盛ん。人口4万5千。

かすみ‐がくれ【霞隠れ】

霞におおわれてよく見えないこと。また、その所。

⇒かすみ【霞】

かすみがせき【霞ヶ関】

①東京都千代田区の一地区。桜田門から虎ノ門にかけての一帯。諸官庁がある。

②1にある官公庁の俗称。特に外務省のこと。

⇒かすみがせき‐りきゅう【霞ヶ関離宮】

かすみがせき‐りきゅう【霞ヶ関離宮】

千代田区霞ヶ関にあった離宮。もと有栖川宮邸。1904年(明治37)に離宮。45年空襲で焼失。

⇒かすみがせき【霞ヶ関】

かすみ‐ぐみ【霞組み】

障子・格子などの組子の一様式。桟を互い違いに組んで、霞のなびいたような形にしたもの。

⇒かすみ【霞】

かすみ‐く・る【霞み暮る】

〔自下二〕

かすんだままで日が暮れる。玉葉集春「初瀬山をのへの花は―・れて麓にひびく入相の声」

かすみ‐こ・む【霞み籠む】

〔自下二〕

霞が立ちこめる。枕草子3「うらうらとめづらしう―・めたるに」

かすみ‐ざくら【霞桜】

サクラの一種。北海道および本州の山地に自生。ヤマザクラに似るが葉の裏が白くならない。

⇒かすみ【霞】

かず‐とり【数取り】🔗⭐🔉

かず‐とり【数取り】

①かずを数えること。また、多くのものを数える時、その心覚えのしるしとするもの。串または枝など。数さし。浮世草子、好色万金丹「―の壱歩に三増倍のつりを出だしけるは」

②数を多く取ることを競う遊戯。

⇒かずとり‐き【数取り器】

かずとり‐き【数取り器】🔗⭐🔉

かずとり‐き【数取り器】

入場人員や荷揚数量などを調査する際に、数を数字で示す計器。計数器。カウンター。

⇒かず‐とり【数取り】

かず‐ならぬ【数ならぬ】🔗⭐🔉

かず‐ならぬ【数ならぬ】

物の数でない。とるにたらぬ。古今和歌集恋「花がたみめならぶ人のあまたあれば忘られぬらむ―身は」

かず‐の‐こ【数の子】🔗⭐🔉

かず‐の‐こ【数の子】

(「鰊かどの子」の意)ニシンの卵巣を乾燥または塩漬にした食品。水に浸して戻し、醤油などをかけて食する。カズノコを子孫繁昌の意にとって、新年・婚礼等の祝儀に用いる。かずかず。〈[季]新年〉

かず‐の‐ほか【数の外】🔗⭐🔉

かず‐の‐ほか【数の外】

①ものの数に入らないこと。また、その物。

②定員以外におかれたもの。員外。

かず‐ふだ【数札】🔗⭐🔉

かず‐ふだ【数札】

トランプで、A(エース)から10までの10種の札の称。↔絵札

かず‐ま・う【数まふ】カズマフ🔗⭐🔉

かず‐ま・う【数まふ】カズマフ

〔他下二〕

①数の中に入れる。源氏物語澪標「同じ御子達のうちに―・へきこえ給ひしかば」

②存在を認める。人並に取り扱う。源氏物語橋姫「そのころ、世に―・へられ給はぬ古宮おはしけり」

かず‐まつ【数松】🔗⭐🔉

かず‐まつ【数松】

ありふれた多くの松。幸若舞曲、富樫「四国西国都にてその―は見てあれど」

かず‐やり【数槍】🔗⭐🔉

かず‐やり【数槍】

大量につくった粗末な槍。雑兵が用いる。

○数を知らずかずをしらず🔗⭐🔉

○数を尽くすかずをつくす🔗⭐🔉

○数を尽くすかずをつくす

あるたけ揃える。残らず集める。源氏物語葵「いとどしき御いのり数を尽して」

⇒かず【数】

かせ

(カスの連用形から)かさぶたの乾いたもの。

かせ【枷】

(カシの転)

①刑具の一つ。鉄や木で作り、罪人の頸または手足などにはめて自由を束縛するもの。転じて、人の行動を束縛するもの。係累。じゃま。浄瑠璃、女殺油地獄「中へ小菊が―に入り」

②三味線用具。上調子を高くするために、弦ぐるみ棹に結びつけるこま。

③女の髻もとどりをくくる厚紙または布。

かせ【桛・綛】

①紡錘つむでつむいだ糸をかけて巻きとる「工」字形の具。かせぎ。かせい。

②(「綛」と書く)一定の長さの周囲を有する枠わくに一定回数糸を巻いてから枠を取りはずし、それを束ねたもの。綾綛・棒綛の2種ある。綿糸では840ヤード(768メートル)、梳毛そもう糸では560ヤード(512メートル)を1綛とする。

③「かせいと」の略。

④手拭かけ。

かせ【甲蠃・石陰子】

(ガゼとも)ウニの古称。催馬楽、我家「御肴に何よけむ鮑あわび栄螺さだおか―良けむ」

かせ【戕牁】

(カシの転)船をつなぎとめる杙くい。

かせ【悴】

〔接頭〕

やせた、貧しい、身分が低いなどの意を表す。「―侍」「―家」「―所帯」

かぜ【風】

①空気の流れ。気流。特に、肌で感じるもの。古事記中「畝火山木の葉騒ぎぬ―吹かむとす」。「―が出る」「―で流される」「世間の冷たい―に当たる」

②なりゆき。形勢。風向き。人情本、春色辰巳園「サアサアでへぶ―の悪わりい請うけだ。行かう行かう」

③ならわし。風習。しきたり。流儀。新勅撰和歌集雑「大和島根の―として」

④(接尾語的に)そのようなそぶり。様子。「先輩―を吹かす」

⑤㋐風の病やまい。

㋑(「風邪」と書く)感冒。〈[季]冬〉。「―をひく」

⇒風枝を鳴らさず

⇒風薫る

⇒風が吹けば桶屋が儲かる

⇒風冴ゆる

⇒風死す

⇒風に櫛り雨に沐う

⇒風に順いて呼ぶ

⇒風に付く

⇒風に靡く草

⇒風に柳

⇒風の吹きまわし

⇒風の前の塵

⇒風破窓を射る

⇒風は吹けども山は動かず

⇒風邪は万病の元

⇒風光る

⇒風を切る

⇒風を食らう

⇒風を吸い露を飲む

⇒風を掴む

⇒風を結ぶ

かぜ【風邪】

⇒かぜ(風)5

がせ

①にせもの。

②うそ。でたらめ。「―ねた(種)」

がぜ【甲蠃】

⇒かせ

かぜ‐あたり【風当り】

風の吹きあたること。転じて、人や世間などからの非難や攻撃。「―が強い」

かせい【桛】カセヒ

(→)「かせ」1に同じ。〈新撰字鏡7〉

か‐せい【化生】クワ‥

①生まれ出ること。太平記1「汝天地の中に―して」

②(→)化身けしんに同じ。

③生物の分化した細胞や組織が、質的に異なった別の分化を行う現象。変質形成。

か‐せい【化成】クワ‥

①育ててその生長を遂げさせること。

②形を変えて他の物になること。

③徳化されて善にうつること。

④化学的に合成すること。

⇒かせい‐ひりょう【化成肥料】

か‐せい【化性】クワ‥

昆虫が一年間に一定の数の世代を繰り返す性質。蚕では品種によって異なり、一化性・二化性・多化性などとよばれる。

か‐せい【化政】クワ‥

年号の文化・文政の併称。「―文化」

か‐せい【火成】クワ‥

(マグマの活動によって生じる意)

⇒かせい‐かつどう【火成活動】

⇒かせい‐がん【火成岩】

⇒かせい‐ろん【火成論】

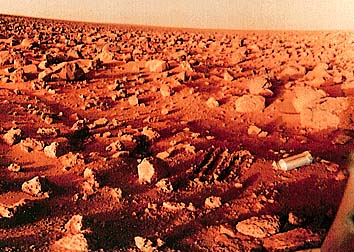

か‐せい【火星】クワ‥

(Mars ラテン)太陽系の惑星。地球のすぐ外に軌道を持つ赤い星。金星に次いで地球に近づき、衝しょうの平均距離は7800万キロメートル。15〜17年ごとの大接近には5000万キロメートルまでも近づく。24時間37分で自転。687日で太陽を一周。地球に比べて直径は約半分、質量は約10分の1。大気は稀薄で、気温は低い。冬期に極地に白い極冠ができる。2個の衛星を有する。焔星。漢名は熒惑けいわく。愚管抄6「太白・木星・―」

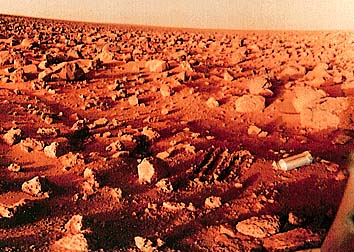

火星

撮影:NASA

火星の表面

撮影:NASA

火星の表面

撮影:NASA

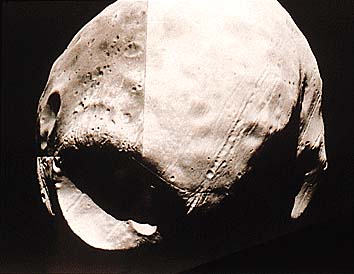

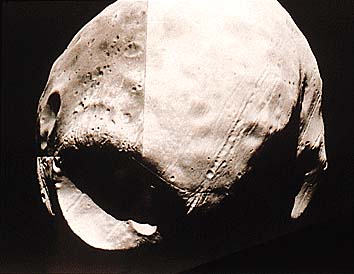

フォボス(火星の衛星)

撮影:NASA

フォボス(火星の衛星)

撮影:NASA

か‐せい【火勢】クワ‥

火の燃える勢い。「―が強まる」

か‐せい【加勢】

①勢いを加えること。助けること。助力。助勢。「―を求める」

②助けの兵。援兵。

③分家や小作の者が本家の冠婚葬祭・屋根葺きなどに労力奉仕をすること。

⇒かせい‐だて【加勢立て】

か‐せい【仮声】

こわいろ。つくり声。

か‐せい【仮性】

〔医〕病因は違うが、症状が類似する病名に冠していう語。↔真性。

⇒かせい‐きんし【仮性近視】

⇒かせい‐クループ【仮性クループ】

⇒かせい‐しょうに‐コレラ【仮性小児コレラ】

か‐せい【和声】クワ‥

(カは漢音)

⇒わせい

か‐せい【河西】

(黄河の西の意)中国甘粛省の西部、祁連きれん山脈と北山山脈に挟まれた砂漠・岩石地帯。東西交通の要地で、河西回廊とも称する。灌漑農業が盛んで、オアシスも点在。涼州。甘粛走廊。

か‐せい【河清】

黄河の濁流が澄んで清くなること。転じて、望んでも実現しないこと。

⇒河清を俟つ

か‐せい【苛性】

(caustic)皮膚その他の動物組織に対して激しい作用を呈し、腐食させる性質。

⇒かせい‐アルカリ【苛性アルカリ】

⇒かせい‐カリ【苛性加里】

⇒かせい‐ソーダ【苛性ソーダ】

か‐せい【苛政】

苛酷な政治。虐政。

⇒苛政は虎よりも猛し

か‐せい【家世】

(主に明治期に用いた語)その家の尊卑・地位・格式。家柄。中村正直、西国立志編「その―隆赫なる故に」

か‐せい【家声】

家のほまれ。家の名誉。「―を興す」

か‐せい【家政】

①一家のおさめかた。家庭生活を処理してゆく手段・方法。

②一家の経済。一家のくらしむき。

⇒かせい‐がく【家政学】

⇒かせい‐ふ【家政婦】

か‐せい【家勢】

家のいきおい。家の勢力。

か‐せい【歌声】

うたう声。うたごえ。

か‐せい【歌聖】

和歌に最もすぐれた人。歌のひじり。柿本人麻呂・山部赤人などにいう。

カセイ【Cathay】

(キタイ(契丹)の転訛)13世紀頃からヨーロッパや西アジアで中国を指した称呼。→キタイ

か‐ぜい【苛税】

苛酷な租税。重い税。酷税。

か‐ぜい【過税】クワ‥

中国で、貨物の通過税。唐末、各地の藩鎮が課すようになり、五代には公に制度化され、宋代にかなり普及した。

か‐ぜい【寡勢】クワ‥

わずかな軍勢。少ない人数。無勢。

か‐ぜい【課税】クワ‥

租税をわりあてること。「配当金に―する」「源泉―」「累進―」

⇒かぜい‐かかく【課税価格】

⇒かぜい‐しょとく【課税所得】

⇒かぜい‐ひょうじゅん【課税標準】

⇒かぜい‐ぶっけん【課税物件】

が‐せい【我精・我勢】

①骨身を惜しまず働くこと。浮世風呂3「―によく働きますね」

②気が利いてはきはきしていること。元気のよいさま。また、勝気なさま。歌舞伎、御国入曾我中村「こんな―なわしでさへ、ほんに涙がこぼれます」

が‐せい【画聖】グワ‥

極めてすぐれた画家。

が‐せい【賀正】

⇒がしょう

が‐ぜい【牙税】

中国で牙行がこうに課する租税。

かせい‐アルカリ【苛性アルカリ】

アルカリ金属元素の水酸化物の俗称。苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)・苛性カリ(水酸化カリウム)など。水溶液は強いアルカリ性を呈する。

⇒か‐せい【苛性】

かせ‐いえ【悴家】‥イヘ

貧乏な家。多く、自宅の謙譲語。弊宅。

かぜい‐かかく【課税価格】クワ‥

課税する物件の価格。相続税における相続財産の価格の類。

⇒か‐ぜい【課税】

かせい‐がく【家政学】

家政に関する学問。

⇒か‐せい【家政】

かせい‐かつどう【火成活動】クワ‥クワツ‥

地下のマグマの直接・間接の作用によって起こるすべての現象。火山噴火、火山岩の生成、深成岩の貫入などの類。

⇒か‐せい【火成】

かせい‐カリ【苛性加里】

水酸化カリウムの工業上の慣用名。

⇒か‐せい【苛性】

かせい‐がん【火成岩】クワ‥

地下の溶融したマグマが地表または地下で固結してできた岩石。火山岩と深成岩とがある。石英・長石・雲母・輝石・角閃かくせん石・橄欖かんらん石などの組合せの違いでさまざまな岩石種がある。一般に、層をなさないで塊状を成す。花崗岩・安山岩の類。

⇒か‐せい【火成】

かせい‐きゅう【華清宮】クワ‥

唐の太宗が驪山りざんの下に設けた離宮。陝西省西安市の東郊。玄宗が楊貴妃と遊んだので名高い。温泉宮。驪山宮。

かせい‐きんし【仮性近視】

照明や姿勢の不良、読書・書字の距離が近すぎるなどのため、眼の毛様体の持続的緊張が起こり、近視と同じ症状を呈するに至った状態。学校近視。

⇒か‐せい【仮性】

かせい‐クループ【仮性クループ】

(croup)声門下の粘膜に強い浮腫と腫脹を来し、犬の遠吠えのような咳・喘鳴ぜんめいを伴う呼吸困難を起こす疾患。5歳以下の幼児に好発。ウイルス感染による。声門下喉頭炎。→クルップ。

⇒か‐せい【仮性】

かせい‐しょうに‐コレラ【仮性小児コレラ】‥セウ‥

嘔吐を伴う乳幼児の下痢症。冬期に多く、白色・淡黄色の水様便を出す。数日で治癒するが、重症のものは脱水に陥る。ロタ‐ウイルスの感染が主な原因と考えられる。仮性コレラ。乳幼児白色便性下痢症。白痢。

⇒か‐せい【仮性】

かぜい‐しょとく【課税所得】クワ‥

所得税の課税対象となる所得。所得税法において非課税所得(恩給・年金・法定扶助料・通勤手当など)として取り扱われるもの及び免税所得以外のすべての所得をいう。↔非課税所得。

⇒か‐ぜい【課税】

がせい‐せいしょく【芽生生殖】

(→)出芽に同じ。

かせい‐そ【花青素】クワ‥

(→)アントシアンに同じ。

かせい‐ソーダ【苛性ソーダ】

水酸化ナトリウムの工業上の慣用名。

⇒か‐せい【苛性】

カセイタ【橙糕】

南蛮菓子の一種。ナシの実をすりつぶし、砂糖を加えて練りながら煮詰め、麺棒でのばして日干ししたもの。本来はマルメロで作る。

かせい‐だて【加勢立て】

好んで加勢をしようとすること。

⇒か‐せい【加勢】

かせ‐いと【桛糸・綛糸】

桛からはずした糸。

⇒かせいと‐さつ【綛糸札】

かせいと‐さつ【綛糸札】

江戸時代の藩札の一種。幕末、美濃国加納藩で発行。

⇒かせ‐いと【桛糸・綛糸】

か‐せい【火勢】クワ‥

火の燃える勢い。「―が強まる」

か‐せい【加勢】

①勢いを加えること。助けること。助力。助勢。「―を求める」

②助けの兵。援兵。

③分家や小作の者が本家の冠婚葬祭・屋根葺きなどに労力奉仕をすること。

⇒かせい‐だて【加勢立て】

か‐せい【仮声】

こわいろ。つくり声。

か‐せい【仮性】

〔医〕病因は違うが、症状が類似する病名に冠していう語。↔真性。

⇒かせい‐きんし【仮性近視】

⇒かせい‐クループ【仮性クループ】

⇒かせい‐しょうに‐コレラ【仮性小児コレラ】

か‐せい【和声】クワ‥

(カは漢音)

⇒わせい

か‐せい【河西】

(黄河の西の意)中国甘粛省の西部、祁連きれん山脈と北山山脈に挟まれた砂漠・岩石地帯。東西交通の要地で、河西回廊とも称する。灌漑農業が盛んで、オアシスも点在。涼州。甘粛走廊。

か‐せい【河清】

黄河の濁流が澄んで清くなること。転じて、望んでも実現しないこと。

⇒河清を俟つ

か‐せい【苛性】

(caustic)皮膚その他の動物組織に対して激しい作用を呈し、腐食させる性質。

⇒かせい‐アルカリ【苛性アルカリ】

⇒かせい‐カリ【苛性加里】

⇒かせい‐ソーダ【苛性ソーダ】

か‐せい【苛政】

苛酷な政治。虐政。

⇒苛政は虎よりも猛し

か‐せい【家世】

(主に明治期に用いた語)その家の尊卑・地位・格式。家柄。中村正直、西国立志編「その―隆赫なる故に」

か‐せい【家声】

家のほまれ。家の名誉。「―を興す」

か‐せい【家政】

①一家のおさめかた。家庭生活を処理してゆく手段・方法。

②一家の経済。一家のくらしむき。

⇒かせい‐がく【家政学】

⇒かせい‐ふ【家政婦】

か‐せい【家勢】

家のいきおい。家の勢力。

か‐せい【歌声】

うたう声。うたごえ。

か‐せい【歌聖】

和歌に最もすぐれた人。歌のひじり。柿本人麻呂・山部赤人などにいう。

カセイ【Cathay】

(キタイ(契丹)の転訛)13世紀頃からヨーロッパや西アジアで中国を指した称呼。→キタイ

か‐ぜい【苛税】

苛酷な租税。重い税。酷税。

か‐ぜい【過税】クワ‥

中国で、貨物の通過税。唐末、各地の藩鎮が課すようになり、五代には公に制度化され、宋代にかなり普及した。

か‐ぜい【寡勢】クワ‥

わずかな軍勢。少ない人数。無勢。

か‐ぜい【課税】クワ‥

租税をわりあてること。「配当金に―する」「源泉―」「累進―」

⇒かぜい‐かかく【課税価格】

⇒かぜい‐しょとく【課税所得】

⇒かぜい‐ひょうじゅん【課税標準】

⇒かぜい‐ぶっけん【課税物件】

が‐せい【我精・我勢】

①骨身を惜しまず働くこと。浮世風呂3「―によく働きますね」

②気が利いてはきはきしていること。元気のよいさま。また、勝気なさま。歌舞伎、御国入曾我中村「こんな―なわしでさへ、ほんに涙がこぼれます」

が‐せい【画聖】グワ‥

極めてすぐれた画家。

が‐せい【賀正】

⇒がしょう

が‐ぜい【牙税】

中国で牙行がこうに課する租税。

かせい‐アルカリ【苛性アルカリ】

アルカリ金属元素の水酸化物の俗称。苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)・苛性カリ(水酸化カリウム)など。水溶液は強いアルカリ性を呈する。

⇒か‐せい【苛性】

かせ‐いえ【悴家】‥イヘ

貧乏な家。多く、自宅の謙譲語。弊宅。

かぜい‐かかく【課税価格】クワ‥

課税する物件の価格。相続税における相続財産の価格の類。

⇒か‐ぜい【課税】

かせい‐がく【家政学】

家政に関する学問。

⇒か‐せい【家政】

かせい‐かつどう【火成活動】クワ‥クワツ‥

地下のマグマの直接・間接の作用によって起こるすべての現象。火山噴火、火山岩の生成、深成岩の貫入などの類。

⇒か‐せい【火成】

かせい‐カリ【苛性加里】

水酸化カリウムの工業上の慣用名。

⇒か‐せい【苛性】

かせい‐がん【火成岩】クワ‥

地下の溶融したマグマが地表または地下で固結してできた岩石。火山岩と深成岩とがある。石英・長石・雲母・輝石・角閃かくせん石・橄欖かんらん石などの組合せの違いでさまざまな岩石種がある。一般に、層をなさないで塊状を成す。花崗岩・安山岩の類。

⇒か‐せい【火成】

かせい‐きゅう【華清宮】クワ‥

唐の太宗が驪山りざんの下に設けた離宮。陝西省西安市の東郊。玄宗が楊貴妃と遊んだので名高い。温泉宮。驪山宮。

かせい‐きんし【仮性近視】

照明や姿勢の不良、読書・書字の距離が近すぎるなどのため、眼の毛様体の持続的緊張が起こり、近視と同じ症状を呈するに至った状態。学校近視。

⇒か‐せい【仮性】

かせい‐クループ【仮性クループ】

(croup)声門下の粘膜に強い浮腫と腫脹を来し、犬の遠吠えのような咳・喘鳴ぜんめいを伴う呼吸困難を起こす疾患。5歳以下の幼児に好発。ウイルス感染による。声門下喉頭炎。→クルップ。

⇒か‐せい【仮性】

かせい‐しょうに‐コレラ【仮性小児コレラ】‥セウ‥

嘔吐を伴う乳幼児の下痢症。冬期に多く、白色・淡黄色の水様便を出す。数日で治癒するが、重症のものは脱水に陥る。ロタ‐ウイルスの感染が主な原因と考えられる。仮性コレラ。乳幼児白色便性下痢症。白痢。

⇒か‐せい【仮性】

かぜい‐しょとく【課税所得】クワ‥

所得税の課税対象となる所得。所得税法において非課税所得(恩給・年金・法定扶助料・通勤手当など)として取り扱われるもの及び免税所得以外のすべての所得をいう。↔非課税所得。

⇒か‐ぜい【課税】

がせい‐せいしょく【芽生生殖】

(→)出芽に同じ。

かせい‐そ【花青素】クワ‥

(→)アントシアンに同じ。

かせい‐ソーダ【苛性ソーダ】

水酸化ナトリウムの工業上の慣用名。

⇒か‐せい【苛性】

カセイタ【橙糕】

南蛮菓子の一種。ナシの実をすりつぶし、砂糖を加えて練りながら煮詰め、麺棒でのばして日干ししたもの。本来はマルメロで作る。

かせい‐だて【加勢立て】

好んで加勢をしようとすること。

⇒か‐せい【加勢】

かせ‐いと【桛糸・綛糸】

桛からはずした糸。

⇒かせいと‐さつ【綛糸札】

かせいと‐さつ【綛糸札】

江戸時代の藩札の一種。幕末、美濃国加納藩で発行。

⇒かせ‐いと【桛糸・綛糸】

火星の表面

撮影:NASA

火星の表面

撮影:NASA

フォボス(火星の衛星)

撮影:NASA

フォボス(火星の衛星)

撮影:NASA

か‐せい【火勢】クワ‥

火の燃える勢い。「―が強まる」

か‐せい【加勢】

①勢いを加えること。助けること。助力。助勢。「―を求める」

②助けの兵。援兵。

③分家や小作の者が本家の冠婚葬祭・屋根葺きなどに労力奉仕をすること。

⇒かせい‐だて【加勢立て】

か‐せい【仮声】

こわいろ。つくり声。

か‐せい【仮性】

〔医〕病因は違うが、症状が類似する病名に冠していう語。↔真性。

⇒かせい‐きんし【仮性近視】

⇒かせい‐クループ【仮性クループ】

⇒かせい‐しょうに‐コレラ【仮性小児コレラ】

か‐せい【和声】クワ‥

(カは漢音)

⇒わせい

か‐せい【河西】

(黄河の西の意)中国甘粛省の西部、祁連きれん山脈と北山山脈に挟まれた砂漠・岩石地帯。東西交通の要地で、河西回廊とも称する。灌漑農業が盛んで、オアシスも点在。涼州。甘粛走廊。

か‐せい【河清】

黄河の濁流が澄んで清くなること。転じて、望んでも実現しないこと。

⇒河清を俟つ

か‐せい【苛性】

(caustic)皮膚その他の動物組織に対して激しい作用を呈し、腐食させる性質。

⇒かせい‐アルカリ【苛性アルカリ】

⇒かせい‐カリ【苛性加里】

⇒かせい‐ソーダ【苛性ソーダ】

か‐せい【苛政】

苛酷な政治。虐政。

⇒苛政は虎よりも猛し

か‐せい【家世】

(主に明治期に用いた語)その家の尊卑・地位・格式。家柄。中村正直、西国立志編「その―隆赫なる故に」

か‐せい【家声】

家のほまれ。家の名誉。「―を興す」

か‐せい【家政】

①一家のおさめかた。家庭生活を処理してゆく手段・方法。

②一家の経済。一家のくらしむき。

⇒かせい‐がく【家政学】

⇒かせい‐ふ【家政婦】

か‐せい【家勢】

家のいきおい。家の勢力。

か‐せい【歌声】

うたう声。うたごえ。

か‐せい【歌聖】

和歌に最もすぐれた人。歌のひじり。柿本人麻呂・山部赤人などにいう。

カセイ【Cathay】

(キタイ(契丹)の転訛)13世紀頃からヨーロッパや西アジアで中国を指した称呼。→キタイ

か‐ぜい【苛税】

苛酷な租税。重い税。酷税。

か‐ぜい【過税】クワ‥

中国で、貨物の通過税。唐末、各地の藩鎮が課すようになり、五代には公に制度化され、宋代にかなり普及した。

か‐ぜい【寡勢】クワ‥

わずかな軍勢。少ない人数。無勢。

か‐ぜい【課税】クワ‥

租税をわりあてること。「配当金に―する」「源泉―」「累進―」

⇒かぜい‐かかく【課税価格】

⇒かぜい‐しょとく【課税所得】

⇒かぜい‐ひょうじゅん【課税標準】

⇒かぜい‐ぶっけん【課税物件】

が‐せい【我精・我勢】

①骨身を惜しまず働くこと。浮世風呂3「―によく働きますね」

②気が利いてはきはきしていること。元気のよいさま。また、勝気なさま。歌舞伎、御国入曾我中村「こんな―なわしでさへ、ほんに涙がこぼれます」

が‐せい【画聖】グワ‥

極めてすぐれた画家。

が‐せい【賀正】

⇒がしょう

が‐ぜい【牙税】

中国で牙行がこうに課する租税。

かせい‐アルカリ【苛性アルカリ】

アルカリ金属元素の水酸化物の俗称。苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)・苛性カリ(水酸化カリウム)など。水溶液は強いアルカリ性を呈する。

⇒か‐せい【苛性】

かせ‐いえ【悴家】‥イヘ

貧乏な家。多く、自宅の謙譲語。弊宅。

かぜい‐かかく【課税価格】クワ‥

課税する物件の価格。相続税における相続財産の価格の類。

⇒か‐ぜい【課税】

かせい‐がく【家政学】

家政に関する学問。

⇒か‐せい【家政】

かせい‐かつどう【火成活動】クワ‥クワツ‥

地下のマグマの直接・間接の作用によって起こるすべての現象。火山噴火、火山岩の生成、深成岩の貫入などの類。

⇒か‐せい【火成】

かせい‐カリ【苛性加里】

水酸化カリウムの工業上の慣用名。

⇒か‐せい【苛性】

かせい‐がん【火成岩】クワ‥

地下の溶融したマグマが地表または地下で固結してできた岩石。火山岩と深成岩とがある。石英・長石・雲母・輝石・角閃かくせん石・橄欖かんらん石などの組合せの違いでさまざまな岩石種がある。一般に、層をなさないで塊状を成す。花崗岩・安山岩の類。

⇒か‐せい【火成】

かせい‐きゅう【華清宮】クワ‥

唐の太宗が驪山りざんの下に設けた離宮。陝西省西安市の東郊。玄宗が楊貴妃と遊んだので名高い。温泉宮。驪山宮。

かせい‐きんし【仮性近視】

照明や姿勢の不良、読書・書字の距離が近すぎるなどのため、眼の毛様体の持続的緊張が起こり、近視と同じ症状を呈するに至った状態。学校近視。

⇒か‐せい【仮性】

かせい‐クループ【仮性クループ】

(croup)声門下の粘膜に強い浮腫と腫脹を来し、犬の遠吠えのような咳・喘鳴ぜんめいを伴う呼吸困難を起こす疾患。5歳以下の幼児に好発。ウイルス感染による。声門下喉頭炎。→クルップ。

⇒か‐せい【仮性】

かせい‐しょうに‐コレラ【仮性小児コレラ】‥セウ‥

嘔吐を伴う乳幼児の下痢症。冬期に多く、白色・淡黄色の水様便を出す。数日で治癒するが、重症のものは脱水に陥る。ロタ‐ウイルスの感染が主な原因と考えられる。仮性コレラ。乳幼児白色便性下痢症。白痢。

⇒か‐せい【仮性】

かぜい‐しょとく【課税所得】クワ‥

所得税の課税対象となる所得。所得税法において非課税所得(恩給・年金・法定扶助料・通勤手当など)として取り扱われるもの及び免税所得以外のすべての所得をいう。↔非課税所得。

⇒か‐ぜい【課税】

がせい‐せいしょく【芽生生殖】

(→)出芽に同じ。

かせい‐そ【花青素】クワ‥

(→)アントシアンに同じ。

かせい‐ソーダ【苛性ソーダ】

水酸化ナトリウムの工業上の慣用名。

⇒か‐せい【苛性】

カセイタ【橙糕】

南蛮菓子の一種。ナシの実をすりつぶし、砂糖を加えて練りながら煮詰め、麺棒でのばして日干ししたもの。本来はマルメロで作る。

かせい‐だて【加勢立て】

好んで加勢をしようとすること。

⇒か‐せい【加勢】

かせ‐いと【桛糸・綛糸】

桛からはずした糸。

⇒かせいと‐さつ【綛糸札】

かせいと‐さつ【綛糸札】

江戸時代の藩札の一種。幕末、美濃国加納藩で発行。

⇒かせ‐いと【桛糸・綛糸】

か‐せい【火勢】クワ‥

火の燃える勢い。「―が強まる」

か‐せい【加勢】

①勢いを加えること。助けること。助力。助勢。「―を求める」

②助けの兵。援兵。

③分家や小作の者が本家の冠婚葬祭・屋根葺きなどに労力奉仕をすること。

⇒かせい‐だて【加勢立て】

か‐せい【仮声】

こわいろ。つくり声。

か‐せい【仮性】

〔医〕病因は違うが、症状が類似する病名に冠していう語。↔真性。

⇒かせい‐きんし【仮性近視】

⇒かせい‐クループ【仮性クループ】

⇒かせい‐しょうに‐コレラ【仮性小児コレラ】

か‐せい【和声】クワ‥

(カは漢音)

⇒わせい

か‐せい【河西】

(黄河の西の意)中国甘粛省の西部、祁連きれん山脈と北山山脈に挟まれた砂漠・岩石地帯。東西交通の要地で、河西回廊とも称する。灌漑農業が盛んで、オアシスも点在。涼州。甘粛走廊。

か‐せい【河清】

黄河の濁流が澄んで清くなること。転じて、望んでも実現しないこと。

⇒河清を俟つ

か‐せい【苛性】

(caustic)皮膚その他の動物組織に対して激しい作用を呈し、腐食させる性質。

⇒かせい‐アルカリ【苛性アルカリ】

⇒かせい‐カリ【苛性加里】

⇒かせい‐ソーダ【苛性ソーダ】

か‐せい【苛政】

苛酷な政治。虐政。

⇒苛政は虎よりも猛し

か‐せい【家世】

(主に明治期に用いた語)その家の尊卑・地位・格式。家柄。中村正直、西国立志編「その―隆赫なる故に」

か‐せい【家声】

家のほまれ。家の名誉。「―を興す」

か‐せい【家政】

①一家のおさめかた。家庭生活を処理してゆく手段・方法。

②一家の経済。一家のくらしむき。

⇒かせい‐がく【家政学】

⇒かせい‐ふ【家政婦】

か‐せい【家勢】

家のいきおい。家の勢力。

か‐せい【歌声】

うたう声。うたごえ。

か‐せい【歌聖】

和歌に最もすぐれた人。歌のひじり。柿本人麻呂・山部赤人などにいう。

カセイ【Cathay】

(キタイ(契丹)の転訛)13世紀頃からヨーロッパや西アジアで中国を指した称呼。→キタイ

か‐ぜい【苛税】

苛酷な租税。重い税。酷税。

か‐ぜい【過税】クワ‥

中国で、貨物の通過税。唐末、各地の藩鎮が課すようになり、五代には公に制度化され、宋代にかなり普及した。

か‐ぜい【寡勢】クワ‥

わずかな軍勢。少ない人数。無勢。

か‐ぜい【課税】クワ‥

租税をわりあてること。「配当金に―する」「源泉―」「累進―」

⇒かぜい‐かかく【課税価格】

⇒かぜい‐しょとく【課税所得】

⇒かぜい‐ひょうじゅん【課税標準】

⇒かぜい‐ぶっけん【課税物件】

が‐せい【我精・我勢】

①骨身を惜しまず働くこと。浮世風呂3「―によく働きますね」

②気が利いてはきはきしていること。元気のよいさま。また、勝気なさま。歌舞伎、御国入曾我中村「こんな―なわしでさへ、ほんに涙がこぼれます」

が‐せい【画聖】グワ‥

極めてすぐれた画家。

が‐せい【賀正】

⇒がしょう

が‐ぜい【牙税】

中国で牙行がこうに課する租税。

かせい‐アルカリ【苛性アルカリ】

アルカリ金属元素の水酸化物の俗称。苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)・苛性カリ(水酸化カリウム)など。水溶液は強いアルカリ性を呈する。

⇒か‐せい【苛性】

かせ‐いえ【悴家】‥イヘ

貧乏な家。多く、自宅の謙譲語。弊宅。

かぜい‐かかく【課税価格】クワ‥

課税する物件の価格。相続税における相続財産の価格の類。

⇒か‐ぜい【課税】

かせい‐がく【家政学】

家政に関する学問。

⇒か‐せい【家政】

かせい‐かつどう【火成活動】クワ‥クワツ‥

地下のマグマの直接・間接の作用によって起こるすべての現象。火山噴火、火山岩の生成、深成岩の貫入などの類。

⇒か‐せい【火成】

かせい‐カリ【苛性加里】

水酸化カリウムの工業上の慣用名。

⇒か‐せい【苛性】

かせい‐がん【火成岩】クワ‥

地下の溶融したマグマが地表または地下で固結してできた岩石。火山岩と深成岩とがある。石英・長石・雲母・輝石・角閃かくせん石・橄欖かんらん石などの組合せの違いでさまざまな岩石種がある。一般に、層をなさないで塊状を成す。花崗岩・安山岩の類。

⇒か‐せい【火成】

かせい‐きゅう【華清宮】クワ‥

唐の太宗が驪山りざんの下に設けた離宮。陝西省西安市の東郊。玄宗が楊貴妃と遊んだので名高い。温泉宮。驪山宮。

かせい‐きんし【仮性近視】

照明や姿勢の不良、読書・書字の距離が近すぎるなどのため、眼の毛様体の持続的緊張が起こり、近視と同じ症状を呈するに至った状態。学校近視。

⇒か‐せい【仮性】

かせい‐クループ【仮性クループ】

(croup)声門下の粘膜に強い浮腫と腫脹を来し、犬の遠吠えのような咳・喘鳴ぜんめいを伴う呼吸困難を起こす疾患。5歳以下の幼児に好発。ウイルス感染による。声門下喉頭炎。→クルップ。

⇒か‐せい【仮性】

かせい‐しょうに‐コレラ【仮性小児コレラ】‥セウ‥

嘔吐を伴う乳幼児の下痢症。冬期に多く、白色・淡黄色の水様便を出す。数日で治癒するが、重症のものは脱水に陥る。ロタ‐ウイルスの感染が主な原因と考えられる。仮性コレラ。乳幼児白色便性下痢症。白痢。

⇒か‐せい【仮性】

かぜい‐しょとく【課税所得】クワ‥

所得税の課税対象となる所得。所得税法において非課税所得(恩給・年金・法定扶助料・通勤手当など)として取り扱われるもの及び免税所得以外のすべての所得をいう。↔非課税所得。

⇒か‐ぜい【課税】

がせい‐せいしょく【芽生生殖】

(→)出芽に同じ。

かせい‐そ【花青素】クワ‥

(→)アントシアンに同じ。

かせい‐ソーダ【苛性ソーダ】

水酸化ナトリウムの工業上の慣用名。

⇒か‐せい【苛性】

カセイタ【橙糕】

南蛮菓子の一種。ナシの実をすりつぶし、砂糖を加えて練りながら煮詰め、麺棒でのばして日干ししたもの。本来はマルメロで作る。

かせい‐だて【加勢立て】

好んで加勢をしようとすること。

⇒か‐せい【加勢】

かせ‐いと【桛糸・綛糸】

桛からはずした糸。

⇒かせいと‐さつ【綛糸札】

かせいと‐さつ【綛糸札】

江戸時代の藩札の一種。幕末、美濃国加納藩で発行。

⇒かせ‐いと【桛糸・綛糸】

かぞ・う【数ふ】カゾフ🔗⭐🔉

かぞ・う【数ふ】カゾフ

〔他下二〕

⇒かぞえる(下一)

かぞえ【数え】カゾヘ🔗⭐🔉

かぞえ‐あ・げる【数え上げる】カゾヘ‥🔗⭐🔉

かぞえ‐あ・げる【数え上げる】カゾヘ‥

〔他下一〕[文]かぞへあ・ぐ(下二)

一つ一つとりあげて言う。列挙する。数え立てる。「悪事の数々を―・げる」

かぞえ‐うた【数え歌】カゾヘ‥🔗⭐🔉

かぞえ‐うた【数え歌】カゾヘ‥

①古今集序に、詩経の六義りくぎになぞらえて設けた和歌の一体。「賦」にあたる。その意味内容は明らかでない。

②歌謡で、「一つとや…二つとや…」などと数え立てる歌。多く頭韻を利用。

⇒かぞえ【数え】

かぞえ‐た・てる【数え立てる】カゾヘ‥🔗⭐🔉

かぞえ‐た・てる【数え立てる】カゾヘ‥

〔他下一〕[文]かぞへた・つ(下二)

(→)「かぞえあげる」に同じ。源氏物語宿木「くはしうは、えぞ―・てざりけるとや」

かぞえ‐づき【数え月】カゾヘ‥🔗⭐🔉

かぞえ‐づき【数え月】カゾヘ‥

12月のこと。

⇒かぞえ【数え】

かぞえ‐どし【数え年】カゾヘ‥🔗⭐🔉

かぞえ‐どし【数え年】カゾヘ‥

生まれた年を1歳とし、以後正月になると1歳を加えて数える年齢。

⇒かぞえ【数え】

かぞえ‐な・す【数へなす】カゾヘ‥🔗⭐🔉

かぞえ‐な・す【数へなす】カゾヘ‥

〔他四〕

数え終える。玉葉集雑「つひにはいかが―・すべき」

かぞえ‐び【数え日】カゾヘ‥🔗⭐🔉

かぞえ‐び【数え日】カゾヘ‥

①その年内の残りの日を指折り数えること。また、その残り少ない日。誹風柳多留7「―は親のと子のは大違ひ」

②利益の多い日。書入れ日。

⇒かぞえ【数え】

かぞ・える【数える】カゾヘル🔗⭐🔉

かぞ・える【数える】カゾヘル

〔他下一〕[文]かぞ・ふ(下二)

(カズ(数)と同源)五指を折って勘定する。従って、基本的には限定された数量を表現する。

①(指を折り)数を勘定する。万葉集5「出で行きし日を―・へつつ今日今日と吾あを待たすらむ父母らはも」。土佐日記「日の経ぬる数を今日いくか二十日三十日と―・ふれば指およびも損はれぬべし」。「参加者の数を―・える」

②列挙する。かぞえあげる。源氏物語夕顔「御随身どももありし。何がしこれがしと―・へしは」。「長所を―・える」

③数に入れる。考慮に入れる。源氏物語関屋「なほ、親しき家人のうちには―・へ給ひけり」。源氏物語胡蝶「そのきはより下は、…哀をもわき給へ。労をも―・へ給へ」。「代表作の一つに―・えられる」

④あまり節をつけないで歌う。白拍子のような無伴奏の歌謡を拍子をとって歌う歌い方にいう。平家物語10「白拍子を誠に面白く―・へすましたりければ」→かずう

⇒数える程

○数える程かぞえるほど

(指を折って)簡単に数えられるほど、わずか。「入場者は―だった」

⇒かぞ・える【数える】

○数える程かぞえるほど🔗⭐🔉

○数える程かぞえるほど

(指を折って)簡単に数えられるほど、わずか。「入場者は―だった」

⇒かぞ・える【数える】

カソード【cathode】

電池や電気分解で電子が外部から流れ込む電極。電池では正極、電気分解では陰極にあたり、還元反応が起こる。真空管では陰極を指す。↔アノード

か‐そく【加速】

速度を増すこと。↔減速。

⇒かそく‐き【加速器】

⇒かそく‐けい【加速系】

⇒かそく‐ど【加速度】

⇒かそくど‐げんり【加速度原理】

⇒かそくど‐てき【加速度的】

⇒かそくど‐びょう【加速度病】

⇒かそく‐ポンプ【加速ポンプ】

か‐そく【仮足】

細胞の原形質の、伸縮自在な一時的な突起。運動・食物摂取の役をする。アメーバや白血球で顕著に見られる。偽足。擬足。虚足。

か‐ぞく【家族】

夫婦の配偶関係や親子・兄弟などの血縁関係によって結ばれた親族関係を基礎にして成立する小集団。社会構成の基本単位。→家。

⇒かぞく‐あわせ【家族合せ】

⇒かぞく‐けいかく【家族計画】

⇒かぞく‐せいど【家族制度】

⇒かぞく‐てあて【家族手当】

⇒かぞくてき‐るいじせい【家族的類似性】

⇒かぞく‐ぶろ【家族風呂】

⇒かぞく‐ほう【家族法】

⇒かぞく‐りょうほう【家族療法】

⇒かぞく‐れき【家族歴】

か‐ぞく【家属】

一家の属類。うから。やから。

か‐ぞく【華族】クワ‥

①清華せいが家の別称。

②1869年(明治2)、皇族の下、士族の上に置かれた族称。はじめ旧公卿・大名の家系の身分呼称に過ぎなかったが(旧華族)、84年華族令により維新の功臣のちには実業家にも適用され、公・侯・伯・子・男の爵位を授けられて、特権を伴う社会的身分となった。1947年現憲法施行により廃止。樋口一葉、たま襷「いまの―何として足下へも依らるゝ物でなしと」

⇒かぞく‐かいかん【華族会館】

⇒かぞく‐じょがっこう【華族女学校】

が‐ぞく【雅俗】

①風雅と卑俗。みやびたこととひなびたこと。

②雅言と俗語。「―混淆体」

かぞく‐あわせ【家族合せ】‥アハセ

合せ物カルタの一つ。1家族5人ずつ10家族分の札を分配し、札を貰い合って、家族数を多くそろえた者を勝ちとする。明治末に始まる。

⇒か‐ぞく【家族】

かぞく‐おん【下属音】

〔音〕主音より4度上(5度下)の音。例えば、長音階でファの音。サブドミナント。

かぞく‐かいかん【華族会館】クワ‥クワイクワン

東京都千代田区永田町にあった華族の集会所。1874年(明治7)創建。徳冨蘆花、黒潮「卿おまえも晩おそいじやないか。乃公おれは―に廻つたものだから」→鹿鳴館。

⇒か‐ぞく【華族】

かそく‐き【加速器】

高エネルギーの素粒子や原子核を作り出す装置。素粒子や原子核の研究用だけでなく、医療・工業用としても使われる。荷電粒子を静電場で、あるいは円や直線の軌道上で加速。ヴァン‐デ‐グラーフ・ベータトロン・サイクロトロン・シンクロトロン・テバトロンなど。

⇒か‐そく【加速】

かそく‐けい【加速系】

慣性系に対して加速度のある運動をしている座標系。加速系ではみかけの力があらわれるが、アインシュタインは一般相対性理論でこれを重力と本質的に同じとした。

⇒か‐そく【加速】

かぞく‐けいかく【家族計画】‥クワク

計画的な受胎調節。

⇒か‐ぞく【家族】

かぞく‐じょがっこう【華族女学校】クワ‥ヂヨガクカウ

女子学習院の前身。

⇒か‐ぞく【華族】

かぞく‐せいど【家族制度】

①家族生活に関する諸規範の総体。

②家族の存続・維持に関する相続・分家・隠居の制度。

③家族員が家長の強い統制下にある制度。旧制の「家」の制度。

⇒か‐ぞく【家族】

かぞく‐てあて【家族手当】

①扶養家族の生活費の補助として支払われる賃金部分。家族給。

②家族の生活水準を維持するために、社会保障として行われる給付。児童手当など。

⇒か‐ぞく【家族】

かぞくてき‐るいじせい【家族的類似性】

(Familienähnlichkeit ドイツ)ウィトゲンシュタインの用語。ある概念に包摂される事象には、共通の本質的特性は存在せず、一家族の成員のように部分的類似性のネットワークをなしているということ。たとえばゲームという概念は将棋・野球・ポーカーなどを包摂するが、そこに共通の本質はなく、ゆるやかな類似性のみがある。

⇒か‐ぞく【家族】

かそく‐ど【加速度】

①速度変化の時間に対する割合。

②速さが次第に増していくさまをいう。「―がつく」

⇒か‐そく【加速】

かそくど‐げんり【加速度原理】

〔経〕消費財の増加が投資をひき起こすことを定式化したもの。のちに、産出高の増加がその一定倍の投資をひき起こすことをいうようになった。クラーク(John M. Clark1884〜1963)によって主張され、ハロッド・サムエルソン・ヒックスによって発展。乗数理論と組み合わせて用いられるようになった。

⇒か‐そく【加速】

かそくど‐てき【加速度的】

変化の度合が急激に増してゆくさま。「輸出が―に伸びる」

⇒か‐そく【加速】

かそくど‐びょう【加速度病】‥ビヤウ

自動車・列車・航空機・ロケットなど加速度の大きい乗物に乗っているときに起こる病症。眩暈めまい・悪心・嘔吐おうとなどを伴う。乗物酔い。

⇒か‐そく【加速】

かぞく‐ぶろ【家族風呂】

温泉旅館などの、家族用の貸切り風呂。

⇒か‐ぞく【家族】

かぞく‐ほう【家族法】‥ハフ

(→)身分法に同じ。

⇒か‐ぞく【家族】

かそく‐ポンプ【加速ポンプ】

内燃機関の気化器の付属品。急激な加速運転の時に燃料を速やかに補給するもの。

⇒か‐そく【加速】

かぞく‐りょうほう【家族療法】‥レウハフ

心理療法の一つ。個人における問題の発生を、その人と家族との関係でとらえ、家族全体を治療の対象とするもの。

⇒か‐ぞく【家族】

かぞく‐れき【家族歴】

祖父母・父母・兄弟など近親者の罹患した病気についての記載。

⇒か‐ぞく【家族】

かぞく‐わおん【下属和音】

〔音〕下属音上に構成された3和音。サブドミナント‐コード。

かそけ・し【幽し】

〔形ク〕

音・色などがかすかなさまである。かすけし。万葉集19「わが宿のいささむら竹吹く風の音の―・きこのゆふべかも」

かそ‐ざい【可塑剤】

〔化〕(plasticizer)合成樹脂・ゴム・繊維などの高分子物質に可塑性を与え、加工しやすくするために添加する物質。塩化ビニル樹脂に加えるフタル酸ジオクチルの類。

かそ‐せい【可塑性】

(→)塑性に同じ。

⇒かそせい‐ぶっしつ【可塑性物質】

かそせい‐ぶっしつ【可塑性物質】

可塑性を持つ物質で、その可塑性を利用して工業上に用いるもの。セルロイドや合成樹脂の類。プラスチック。可塑物。

⇒かそ‐せい【可塑性】

かそ‐ぶね【過書船】クワ‥

⇒かしょぶね

かそり‐かいづか【加曾利貝塚】‥カヒ‥

千葉市若葉区桜木町にある縄文時代中期・後期の大貝塚。直径約130メートルの北貝塚と南北約200メートル、東西約170メートルの南貝塚とから成る。

カソリック【Catholic】

⇒カトリック

ガソリン【gasoline】

沸点範囲がセ氏25〜200度の石油留分および石油製品の総称。ガソリン機関の燃料、溶剤などに用いる。原油の分留により得られる直留ガソリンはオクタン価が低い。自動車用の高オクタン価ガソリンは、重質ナフサの接触改質や重質軽油の接触分解(触媒の存在で行う熱分解)などにより製造される。揮発油。

⇒ガソリン‐きかん【ガソリン機関】

⇒ガソリン‐スタンド

⇒ガソリン‐ぜい【ガソリン税】

ガソリン‐きかん【ガソリン機関】‥クワン

ガソリンを燃料とする内燃機関。自動車・航空機などの動力機関に用いる。揮発油機関。ガソリン発動機。

⇒ガソリン【gasoline】

ガソリン‐スタンド

(和製語gasoline stand)街頭にある自動車用ガソリンの販売所。給油所。スタンド。

⇒ガソリン【gasoline】

ガソリン‐ぜい【ガソリン税】

揮発油税の通称。

⇒ガソリン【gasoline】

かた【方】

①方位。方角。方向。方面。竹取物語「唐の―に向かひて伏し拝み給ふ」

②所。場所。蜻蛉日記中「いかで涼しき―もやあると」

③手段。方法。源氏物語若紫「ともかうも、ただいまは聞えむ―なし」。「無念やる―ない」

④(動詞連用形に付いて)しよう。しぶり。方法。また、すること。「話し―」「撃ち―止め」

⑤仲間。組。源氏物語賢木「左右にこまどりに、―分かせ給へり」。「東―」「母―」「味―」

⑥それに関係する人。それをする人。かかり。「寺―」「囃子はやし―」

⑦頃。時分。伊勢物語「神無月のつごもり―」「暮れ―」

⑧(貴人を、その居所の方向で間接的にさしたことから)人を、敬意をもっていう語。「あの―」

⑨住んでいる所。身を寄せている家。「何某―」

⇒方明く

⇒方塞がる

かた【片】

①揃えば対ついとなるものの一方。万葉集8「天飛ぶや領巾ひれ―敷き真玉手の玉手さしかへ」。万葉集11「磯貝の―恋のみに年は経につつ」。「―手」

②整わないこと。不完全。万葉集9「八年児やとせごの―生おいの時ゆ」。「―こと」

③わずか。竹取物語「―時の間ま」

④一方に偏し、中心部から離れていること。神代紀下「石川―淵、―淵に網張り渡し」。伊勢物語「―ゐなかに住みけり」。「―端」「―よる」

⇒片が付く

かた【形・型】

➊(ふつう「形」と書く)(→)「かたち」1に同じ。

①形状。「三日月―」「―くずれ」

②事があったあとに残り、それがあったと知られるようなしるし。あとかた。源氏物語蓬生「昔だにあるかなきかなりし中門など、まして―もなくなりて」

③模様。あや。允恭紀「細紋ささら―」

④占いの際に現れるしるし。うらかた。万葉集14「告のらぬ妹が名―に出でむかも」

⑤銭の表。古銭で文字の刻まれた面。↔なめ。

⑥物に似せて作った形。肖像。図画。法華義疏長保点「像カタに触れて心を置かずはあるべけむや」

⑦貸したしるしとして取った物。抵当。浄瑠璃、大職冠「年季のこの玉を、たつた三百の―に張つて」。「借金の―にとられる」

➋(ふつう「型」と書く)個々のものの形を生ずるもととなるもの、または個々の形から抽象されるもの。

①形を作り出すもとになるもの。鋳型・型紙などの類。「―を取る」

②伝統・習慣として決まった形式。「―破りの人」

③武道・芸能・スポーツなどで、規範となる方式。「踊りの―」「攻めの―」

④ものを類に分けた時、それぞれの特質をよく表した典型。そのような形式・形態。タイプ。パターン。「ハムレット―」「流行の―」

⑤決まった大きさ。サイズ。

⇒型に嵌まる

⇒型に嵌める

⇒形の如く

かた【肩】

➊人・鳥獣の胴体の、腕・前肢・翼が接する部分の上部。万葉集13「ゆふだすき―に取り懸け」。「―がこる」「―に力が入る」

➋位置が人の肩にあたる所。

①衣服の肩にあたる部分。万葉集7「麻衣―のまよひはたれか取り見む」

②山頂の少し下の平らな所。「山の―」

③物の、脇の上部。「―書」

④和船の最も幅広いところの横幅。和船の大きさを示す場合、肩幅何尺何寸という。

➌肩を使う動作、またその力。

①かつぐ力。「―を貸す」

②転じて、負担。責任。「―が下りる」

③物を投げる力。「―がよい」

➍(肩に倶生神ぐしょうじんが宿っていて人の運命を支配するという俗説から)運。(別の説もある。浮、籠耳「運の好い悪いといふべきを肩が好い悪いとはいふべき詞にあらず、肩に棒おく商人・駕籠舁かごかき・乗物舁より起りたる詞なり」)

⇒肩が怒る

⇒肩が凝らない

⇒肩がつかえる

⇒肩で息をする

⇒肩で風を切る

⇒肩の荷が下りる

⇒肩を怒らす

⇒肩を入れる

⇒肩を落とす

⇒肩を貸す

⇒肩をすくめる

⇒肩をすぼめる

⇒肩を並べる

⇒肩を抜く

⇒肩を持つ

かた【潟】

①遠浅の海で、潮がさせば隠れ、ひけば現れる所。ひがた。万葉集6「潮干の―に鶴たず鳴き渡る」

②砂丘・砂洲・三角洲などのため、外海と分離してできた塩湖。一部が切れて海に連なることが多い。サロマ湖・風蓮湖の類。潟湖かたこ・せきこ。

③湖・沼または入江の称。

か‐た【掛搭】クワ‥

禅宗で、新たに寺院に入った僧侶が、衣鉢いはつ・錫杖などを僧堂の壁の鉤にかけおくこと。挂錫かしゃく。かとう。正法眼蔵礼拝得髄「大宋国の寺院に比丘尼の―せるが」

か‐た【過多】クワ‥

多すぎること。「胃酸―」「情報―」↔過少

か‐た【夥多】クワ‥

おびただしいこと。非常に多いこと。

かだ

(カダムの語幹)怠ること。怠慢。横着。浄瑠璃、出世景清「おのれ大分の銭を取りながら―をして働かず」

かだ【伽陀】

〔仏〕(梵語gāthāの音写)(→)偈げに同じ。

かだ【荷田】

姓氏の一つ。

⇒かだ‐の‐あずままろ【荷田春満】

⇒かだ‐の‐ありまろ【荷田在満】

か‐だ【華佗・華陀】クワ‥

後漢末・魏初の名医。字は元化。麻沸散(麻酔薬)による外科手術、五禽戯と称する体操などを始める。曹操の侍医になったが、のち殺された。生没年未詳。

がた

①こわれかかっているさま。「―が来る」

②音を立ててゆれ動くさま。「―馬車」

がた【方】

〔接尾〕

①敬意を含んで複数を示す。「先生―」

②その仲間・所属であることを示す。「幕府―」

③おおよそのところの意を示す。「三割―高い」「夜明け―」

ガター【gutter】

(排水溝・みぞの意)ボウリングのレーン両側にある溝。また、そこに投球が落ちてしまうこと。ガーター。

かた‐あいて【片相手】‥アヒ‥

一方の相手。

かた‐あかり【片明り】

スタンドなどが、一方だけを明るく照らす状態であること。

かた‐あき【肩明き】

洋服の肩の縫目部分のあき。飾りボタンやスナップで開閉する。

さっ‐き【数奇】サク‥🔗⭐🔉

さっ‐き【数奇】サク‥

(→)「すうき」1に同じ。「―な運命」

しば‐しば【屡々・数々】🔗⭐🔉

しば‐しば【屡々・数々】

〔副〕

たびたび。幾度も。どど。万葉集1「―も見さけむ山を情こころなく雲の隠さふべしや」。「―訪れる」

じゅ‐ず【数珠】🔗⭐🔉

じゅ‐ず【数珠】

(ジュジュ・ズズとも)仏・菩薩を礼拝する時に手にかけ、あるいはもみ、または念仏・念誦の回数を数えるためにつまぐる用具。小さい珠を数多く糸に貫いて作り、中間に別に大珠がある。これを母珠といい、その他の珠を子珠という。母珠より房を垂れる。珠の数は108個で、百八煩悩を除くためといわれる。また、宗派によって54・27・36・18個のものなどもある。珠数。念珠ねんじゅ。

⇒じゅずかけ‐ご【数珠掛け子】

⇒じゅずかけ‐ばと【数珠掛鳩】

⇒じゅず‐だま【数珠玉】

⇒じゅず‐つなぎ【数珠繋ぎ】

⇒じゅず‐なり【数珠形】

⇒じゅず‐も【数珠藻】

じゅずかけ‐ご【数珠掛け子】🔗⭐🔉

じゅずかけ‐ご【数珠掛け子】

臍へその緒を肩から斜めに掛けて生まれる子。

⇒じゅ‐ず【数珠】

じゅずかけ‐ばと【数珠掛鳩】🔗⭐🔉

じゅずかけ‐ばと【数珠掛鳩】

①シラコバトの別称。

②シラコバトによく似た外観のハトの飼養品種。原産地はアフリカ。バライロシラコバト。時計鳩。

ジュツカケバト

撮影:小宮輝之

⇒じゅ‐ず【数珠】

⇒じゅ‐ず【数珠】

⇒じゅ‐ず【数珠】

⇒じゅ‐ず【数珠】

じゅず‐だま【数珠玉】🔗⭐🔉

じゅず‐だま【数珠玉】

①糸に貫いて数珠とする玉。木欒子もくれんじ・水晶・珊瑚などを用いる。ずずごだま。

②〔植〕イネ科の多年草。熱帯アジアの原産とされる。畑地に自生、栽培もする。高さ1メートル余で株を作る。初秋、葉腋に花穂を出し、硬い球状の苞に包まれた雌花と、つき出した雄花とをつける。花後、苞は骨質となり果実を包む。この珠が1に似る。ハトムギはこの変種。ズズゴ。トウムギ。古名、つしだま。漢名、薏苡よくい・回回米。〈[季]秋〉

じゅずだま

ジュズダマ

撮影:関戸 勇

ジュズダマ

撮影:関戸 勇

⇒じゅ‐ず【数珠】

⇒じゅ‐ず【数珠】

ジュズダマ

撮影:関戸 勇

ジュズダマ

撮影:関戸 勇

⇒じゅ‐ず【数珠】

⇒じゅ‐ず【数珠】

じゅず‐つなぎ【数珠繋ぎ】🔗⭐🔉

じゅず‐つなぎ【数珠繋ぎ】

数珠玉をつないだように、多くのものを縛ってつなぐこと。犯罪者などを多くつなぎ縛ること。また、多くのものがひとつなぎになること。「渋滞で車が―になる」

⇒じゅ‐ず【数珠】

じゅず‐なり【数珠形】🔗⭐🔉

じゅず‐なり【数珠形】

数珠玉のように、いくつもつながっている形状・様子。

⇒じゅ‐ず【数珠】

じゅず‐も【数珠藻】🔗⭐🔉

じゅず‐も【数珠藻】

①海産緑藻(アオサ藻綱)の一属。細胞が一列に数珠状に並び、細長い糸状、もしくはねじれ合って塊状になる。温海性で、外洋の海藻などに付着。ホソジュズモ・フトジュズモなど。

②ネンジュモの旧称。

⇒じゅ‐ず【数珠】

すあい【牙儈・牙婆・数間・仲】スアヒ🔗⭐🔉

すあい【牙儈・牙婆・数間・仲】スアヒ

売買の仲買をすること。また、それを業とする人。また、その手数料。さいとり。すわい。

⇒すあい‐おんな【牙儈女】

⇒すあい‐とり【牙儈取】

すう【数】🔗⭐🔉

すう‐かい【数回】‥クワイ🔗⭐🔉

すう‐かい【数回】‥クワイ

少ない回数を漠然という語。

すう‐がく【数学】🔗⭐🔉

すう‐がく【数学】

①(mathematics)数量および空間に関して研究する学問。代数学・幾何学・解析学(微分学・積分学およびその他の諸分科)、ならびにそれらの応用などを含む。泉鏡花、三之巻「強しゐてまた―教うる私塾に塾生とはなれりしかど」

②数についての学問。すなわち今の算術(arithmetic)。中国の「数学啓蒙」(1853年刊)以来、日本でも明治10年代まで、この意味に用いたことが多い。

⇒すうがく‐オリンピック【数学オリンピック】

⇒すうがく‐きそろん【数学基礎論】

⇒すうがくてき‐きのうほう【数学的帰納法】

⇒すうがくてき‐ろんりがく【数学的論理学】

すうがく‐オリンピック【数学オリンピック】🔗⭐🔉

すうがく‐オリンピック【数学オリンピック】

世界各国の数学の得意な中学・高校生が集まり、その能力を競うとともに国際交流を促進する大会。1959年から毎年行われ、日本は90年から参加。

⇒すう‐がく【数学】

すうがく‐きそろん【数学基礎論】🔗⭐🔉

すうがく‐きそろん【数学基礎論】

数学の論理的構造を究明する科学。集合論から派生した逆理を解決するために発生し、記号論理学的方法を採る。

⇒すう‐がく【数学】

すうがくてき‐きのうほう【数学的帰納法】‥ナフハフ🔗⭐🔉

すうがくてき‐きのうほう【数学的帰納法】‥ナフハフ

〔数〕ある自然数nに関する命題が、⑴n=1について成立し、⑵任意の自然数kについて、その命題が成立すると仮定すれば、k+1についても成立すること、以上二つが証明されるならば、その命題はどんな自然数についても成立するという原理を用いた証明法。

⇒すう‐がく【数学】

すうがくてき‐ろんりがく【数学的論理学】🔗⭐🔉

すうがくてき‐ろんりがく【数学的論理学】

(→)記号論理学に同じ。

⇒すう‐がく【数学】

○数が知れるすうがしれる

(主として明治期に用いた。下に打消の語を伴うことが多い)程度がわかる。おしはかることができる。幸田露伴、天うつ浪「ほんとにお前は何処まで人に世話を焼かせるのだか数が知れない人だよ」

⇒すう【数】

○数が知れるすうがしれる🔗⭐🔉

○数が知れるすうがしれる

(主として明治期に用いた。下に打消の語を伴うことが多い)程度がわかる。おしはかることができる。幸田露伴、天うつ浪「ほんとにお前は何処まで人に世話を焼かせるのだか数が知れない人だよ」

⇒すう【数】

すう‐き【枢機】

(「枢」は戸のくるる、「機」は弩いしゆみの引金)

①[易経繋辞上]物事の極めて重要なところ。かなめ。肝要。枢要。

②重要な政務。「国政の―」

⇒すうき‐きょう【枢機卿】

すう‐き【数奇】

(「数」は運命、「奇」はくいちがう意)

①ふしあわせなこと。不遇。不運。さっき。

②境遇の変化がはげしいこと。「―な生涯」

→すき

すう‐ぎ【雛妓】

まだ一人前とならない芸妓。半玉はんぎょく。

すうき‐きょう【枢機卿】‥キヤウ

(cardinalis ラテン)ローマ教皇の最高顧問。枢機卿会を構成し、教皇選挙権を持ち、教会行政の要職などに任ずる。司教中から選出。すうきけい。カーディナル。

⇒すう‐き【枢機】

すう‐きょう【足恭】

[論語公冶長「巧言令色足恭なるは、左丘明之を恥ず、丘もまた之を恥ず」](スウは慣用音。「足」は過ぎる意)うやうやしさの度が過ぎること。おもねりへつらうこと。すきょう。

スーク【sūq アラビア】

イスラム世界の市場。定期市と常設店舗とがあるが、特にイスラム都市にある大規模な常設の市場を指す。

すう‐けい【崇敬】

あがめうやまうこと。「祖先を―する」「―の念」

すう‐げい【趨迎】

走り出て迎えること。

すう‐こう【崇高】‥カウ

けだかく偉大なこと。普通の程度をはるかに超えて驚異・畏敬・偉大・悲壮などの感を与えるさま。「―な精神」「―美」

すう‐こう【趨向】‥カウ

物事のなりゆきが、その方へおもむき向かうこと。

すう‐こく【数刻】

少ない時間を漠然という語。数時間。

すう‐こん【鬚根】

ひげね。しゅこん。

スーサ【Susa】

イラン南西部、ペルシア湾岸近くにあった古代都市。アケメネス朝ペルシアの首都。遺跡が残る。スサ。

スーザ【John Philip Sousa】

アメリカの作曲家・吹奏楽指揮者。「星条旗よ永遠なれ」ほか数多くの行進曲を作り、「マーチ王」と呼ばれた。(1854〜1932)

スーザ

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→星条旗よ永遠なれ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

⇒スーザ‐フォーン【sousaphone】

スーザ‐フォーン【sousaphone】

スーザの構想によって1890年代に作られ始めたチューバ系の楽器。大きく輪状に巻いた管を肩にかけて演奏する。1960年代以降、ファイバー‐グラスで作るようになった。

スーザ-フォーン

→星条旗よ永遠なれ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

⇒スーザ‐フォーン【sousaphone】

スーザ‐フォーン【sousaphone】

スーザの構想によって1890年代に作られ始めたチューバ系の楽器。大きく輪状に巻いた管を肩にかけて演奏する。1960年代以降、ファイバー‐グラスで作るようになった。

スーザ-フォーン

⇒スーザ【John Philip Sousa】

すう‐さん【趨参】

シュサンの慣用読み。

すう‐ざん【嵩山】

(Song Shan)中国河南省鄭州の南西にある名山。五岳の一つ。標高1440メートル。少林寺や中岳廟がある。中岳。嵩高山。太室山。

すう‐し【数詞】

(numeral)数量を量り、または順序を数えるのに用いる語。前者は1・2・3あるいは1個・2個・3個の類(基数詞という)、後者は1番・2番・3番あるいは第1・第2・第3の類(序数詞という)。

すう‐じ【数字】

①数を表す文字。アラビア数字・漢数字・ローマ数字など。1・2、一・二、Ⅰ・Ⅱの類。

②統計・計算など数で表される事柄。「―に明るい」「―に弱い」

③数個の文字。いくつかの文字。

⇒すうじ‐ふ【数字譜】

すう‐じ【数次】

数度。数回。

⇒すうじ‐りょけん【数次旅券】

すう‐しき【数式】

数・量を表す数字または文字を、演算の記号で結びつけ、全体が数学的に意味を持つもの。式。

すう‐じく【枢軸】‥ヂク

(戸の枢くるると車の心棒。運転の中軸の意)

①活動の中心となる肝要の箇所。枢要。特に、政治機関の中心。

②(Axis)第二次大戦前から戦時中にかけて、連合国に対立し、日本・ドイツ・イタリア3国およびその同盟国相互間に結ばれた友好・協同の関係。1936年10月のローマ‐ベルリン枢軸の呼称に始まる。

⇒すうじく‐こく【枢軸国】

すうじく‐こく【枢軸国】‥ヂク‥

日本・ドイツ・イタリア三国同盟の側に属した諸国。→枢軸2

⇒すう‐じく【枢軸】

すう‐じつ【数日】

少ない日数を漠然という語。

すうじ‐ふ【数字譜】

〔音〕五線譜に対して、算用数字で音階を示した楽譜。略譜。

⇒すう‐じ【数字】

すう‐しゃ【趨舎・趨捨】

[司馬遷、任少卿に報ずる書]進むことと、とどまること。進退。向背。

すう‐じゅう【騶従】

⇒しゅうじゅう

すう‐しゅく【芻菽】

[荘子列禦寇]まぐさとまめ。牛馬のたべる食物。転じて、そまつな食べ物。

すう‐しょう【枢相】‥シヤウ

枢密院議長の略称。

すう‐じょう【芻場】‥ヂヤウ

まぐさば。牧場。

すう‐じょう【芻蕘】‥ゼウ

[詩経大雅、板]草かりと木こり。賤しい者。芻樵。太平記5「―の詞までも捨てずといふは是なり。げにも樵夫が申す処、さもと覚ゆるぞ」

すうじ‐りょけん【数次旅券】

数次往復用一般旅券の略。何回でも使える5年または10年間有効の旅券。

⇒すう‐じ【数次】

すう‐しん【崇信】

あがめ信ずること。

ずう・ず【誦ず】

〔他サ変〕

(ズスの転)「ずんず」に同じ。枕草子161「詩をいとをかしう―・じ侍るものを」

すう‐すう

①狭い所を空気が通り抜ける音。また、そのさま。「隙間から風が―入る」「―寝息を立てる」

②空気が通り抜けて冷たく感ずるさま。「背中が―する」

③滞ったり止まったりせず進行するさま。「空タクシーが―行ってしまう」

ずうずう‐し・い【図図しい】ヅウヅウシイ

〔形〕

ずぶとく、あつかましい。人に迷惑をかけながら平気でいる。「―・く上がり込む」

ずうずう‐べん【ずうずう弁】

東北人などに特有の、ジュをズと発音するようなしかた。→東北弁

スーズダリ【Suzdal'】

ロシア中部の古都。11〜12世紀および13〜14世紀は公国の首都。現在は観光拠点で、白亜の宗教建築群は世界遺産。

スーズダリ

提供:Photoshot/APL

⇒スーザ【John Philip Sousa】

すう‐さん【趨参】

シュサンの慣用読み。

すう‐ざん【嵩山】

(Song Shan)中国河南省鄭州の南西にある名山。五岳の一つ。標高1440メートル。少林寺や中岳廟がある。中岳。嵩高山。太室山。

すう‐し【数詞】

(numeral)数量を量り、または順序を数えるのに用いる語。前者は1・2・3あるいは1個・2個・3個の類(基数詞という)、後者は1番・2番・3番あるいは第1・第2・第3の類(序数詞という)。

すう‐じ【数字】

①数を表す文字。アラビア数字・漢数字・ローマ数字など。1・2、一・二、Ⅰ・Ⅱの類。

②統計・計算など数で表される事柄。「―に明るい」「―に弱い」

③数個の文字。いくつかの文字。

⇒すうじ‐ふ【数字譜】

すう‐じ【数次】

数度。数回。

⇒すうじ‐りょけん【数次旅券】

すう‐しき【数式】

数・量を表す数字または文字を、演算の記号で結びつけ、全体が数学的に意味を持つもの。式。

すう‐じく【枢軸】‥ヂク

(戸の枢くるると車の心棒。運転の中軸の意)

①活動の中心となる肝要の箇所。枢要。特に、政治機関の中心。

②(Axis)第二次大戦前から戦時中にかけて、連合国に対立し、日本・ドイツ・イタリア3国およびその同盟国相互間に結ばれた友好・協同の関係。1936年10月のローマ‐ベルリン枢軸の呼称に始まる。

⇒すうじく‐こく【枢軸国】

すうじく‐こく【枢軸国】‥ヂク‥

日本・ドイツ・イタリア三国同盟の側に属した諸国。→枢軸2

⇒すう‐じく【枢軸】

すう‐じつ【数日】

少ない日数を漠然という語。

すうじ‐ふ【数字譜】

〔音〕五線譜に対して、算用数字で音階を示した楽譜。略譜。

⇒すう‐じ【数字】

すう‐しゃ【趨舎・趨捨】

[司馬遷、任少卿に報ずる書]進むことと、とどまること。進退。向背。

すう‐じゅう【騶従】

⇒しゅうじゅう

すう‐しゅく【芻菽】

[荘子列禦寇]まぐさとまめ。牛馬のたべる食物。転じて、そまつな食べ物。

すう‐しょう【枢相】‥シヤウ

枢密院議長の略称。

すう‐じょう【芻場】‥ヂヤウ

まぐさば。牧場。

すう‐じょう【芻蕘】‥ゼウ

[詩経大雅、板]草かりと木こり。賤しい者。芻樵。太平記5「―の詞までも捨てずといふは是なり。げにも樵夫が申す処、さもと覚ゆるぞ」

すうじ‐りょけん【数次旅券】

数次往復用一般旅券の略。何回でも使える5年または10年間有効の旅券。

⇒すう‐じ【数次】

すう‐しん【崇信】

あがめ信ずること。

ずう・ず【誦ず】

〔他サ変〕

(ズスの転)「ずんず」に同じ。枕草子161「詩をいとをかしう―・じ侍るものを」

すう‐すう

①狭い所を空気が通り抜ける音。また、そのさま。「隙間から風が―入る」「―寝息を立てる」

②空気が通り抜けて冷たく感ずるさま。「背中が―する」

③滞ったり止まったりせず進行するさま。「空タクシーが―行ってしまう」

ずうずう‐し・い【図図しい】ヅウヅウシイ

〔形〕

ずぶとく、あつかましい。人に迷惑をかけながら平気でいる。「―・く上がり込む」

ずうずう‐べん【ずうずう弁】

東北人などに特有の、ジュをズと発音するようなしかた。→東北弁

スーズダリ【Suzdal'】

ロシア中部の古都。11〜12世紀および13〜14世紀は公国の首都。現在は観光拠点で、白亜の宗教建築群は世界遺産。

スーズダリ

提供:Photoshot/APL

すう‐せい【趨勢】

物事の進み向かう様子。動向。なりゆき。「時代の―」「科学研究の―」

⇒すうせい‐ほう【趨勢法】

すうせい‐ほう【趨勢法】‥ハフ

〔経〕経営分析で期間比較に用いる一手法。基準年度の数値を100とし、比較される年度の数値を基準年度に対する百分比で表すことによって、数値の時系列の変化を分析しようとするもの。

⇒すう‐せい【趨勢】

すう‐そう【芻草】‥サウ

家畜の飼料にする刈草。かいば。まぐさ。

すう‐そう【雛僧】

おさない僧。小僧。

すう‐た【数多】

数の多いこと。あまた。たくさん。

ズーダーマン【Hermann Sudermann】

ドイツの作家。自然主義の小説「憂愁夫人」「猫橋」、戯曲「名誉」「故郷」など。ズーデルマン。(1857〜1928)

す‐うたい【素謡】‥ウタヒ

能の略式演奏の一つ。囃子はやしがなく、舞うこともなく、座ったまま謡曲1番をうたうこと。「―会」

ずう‐たい【図体】ヅウ‥

(ドウタイ(胴体)の訛という)からだ。なり。

▷「大きいからだ」という意をこめて用いることが多い。通言総籬つうげんそうまがき「あのずうてへを見やな。まとい持にすればいいぜ」。「―ばかり大きくて役に立たない」

すう‐だん【数段】

①少ない段数を漠然という語。

②(副詞的に)かなり。はるかに。格段。数等。「この方が―上だ」

スーダン【Sudan】

(「黒人の地」の意)

①アフリカ中部、西は大西洋沿岸から東は紅海沿岸およびエチオピア高原縁辺に、北はサハラ砂漠から南はギニア湾岸にわたる地域。

②アフリカ北東部、ナイル川上流・中流にある共和国。英国とエジプトの共同統治領から1956年に独立。北部はイスラム教徒のアラブ人、南部は黒人が居住。面積250万5000平方キロメートル。人口3451万(2004)。首都ハルツーム。→アフリカ(図)

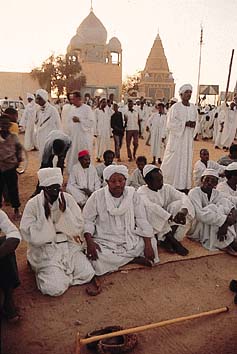

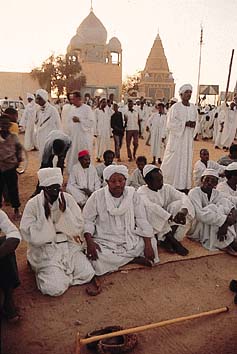

ハルツーム(スーダン)

撮影:田沼武能

すう‐せい【趨勢】

物事の進み向かう様子。動向。なりゆき。「時代の―」「科学研究の―」

⇒すうせい‐ほう【趨勢法】

すうせい‐ほう【趨勢法】‥ハフ

〔経〕経営分析で期間比較に用いる一手法。基準年度の数値を100とし、比較される年度の数値を基準年度に対する百分比で表すことによって、数値の時系列の変化を分析しようとするもの。

⇒すう‐せい【趨勢】

すう‐そう【芻草】‥サウ

家畜の飼料にする刈草。かいば。まぐさ。

すう‐そう【雛僧】

おさない僧。小僧。

すう‐た【数多】

数の多いこと。あまた。たくさん。

ズーダーマン【Hermann Sudermann】

ドイツの作家。自然主義の小説「憂愁夫人」「猫橋」、戯曲「名誉」「故郷」など。ズーデルマン。(1857〜1928)

す‐うたい【素謡】‥ウタヒ

能の略式演奏の一つ。囃子はやしがなく、舞うこともなく、座ったまま謡曲1番をうたうこと。「―会」

ずう‐たい【図体】ヅウ‥

(ドウタイ(胴体)の訛という)からだ。なり。

▷「大きいからだ」という意をこめて用いることが多い。通言総籬つうげんそうまがき「あのずうてへを見やな。まとい持にすればいいぜ」。「―ばかり大きくて役に立たない」

すう‐だん【数段】

①少ない段数を漠然という語。

②(副詞的に)かなり。はるかに。格段。数等。「この方が―上だ」

スーダン【Sudan】

(「黒人の地」の意)

①アフリカ中部、西は大西洋沿岸から東は紅海沿岸およびエチオピア高原縁辺に、北はサハラ砂漠から南はギニア湾岸にわたる地域。

②アフリカ北東部、ナイル川上流・中流にある共和国。英国とエジプトの共同統治領から1956年に独立。北部はイスラム教徒のアラブ人、南部は黒人が居住。面積250万5000平方キロメートル。人口3451万(2004)。首都ハルツーム。→アフリカ(図)

ハルツーム(スーダン)

撮影:田沼武能

すう‐ち【数値】

①文字によって表された式中の文字に適合する数。例えばaが6を代表すれば、6はaの数値である。

②ある量をなにかの単位で測ってその大きさを表す数。量の計数。

③算出して求められた数。

⇒すうち‐かいせき【数値解析】

⇒すうち‐せいぎょ【数値制御】

⇒すうちせいぎょ‐こうさくきかい【数値制御工作機械】

⇒すうち‐ちず【数値地図】

⇒すうち‐よほう【数値予報】

⇒すうち‐りゅうたい‐りきがく【数値流体力学】

すうち‐かいせき【数値解析】

いろいろな分野に現れる数学的な問題を数値計算により解く方法。微分方程式の数値解法、誤差解析、データ処理、シミュレーションなどに用いられる。数値計算法。

⇒すう‐ち【数値】

すうち‐せいぎょ【数値制御】

(numerical control)移動量・送り速度など、必要な数値データをコンピューターに記憶させ、これによって機械を制御すること。NC

⇒すう‐ち【数値】

すうちせいぎょ‐こうさくきかい【数値制御工作機械】

数値化された一連の信号によって制御され、自動的に工作を行う機械。数値情報は紙テープ・カード・磁気テープなどに蓄えられる。NC工作機械。

⇒すう‐ち【数値】

すうち‐ちず【数値地図】‥ヅ

海岸線・河川・植生・鉄道・道路・土地利用など地表面に関する各種の情報を、数値化してデータベースに集積し、コンピューターで出力して用いる地図。デジタル‐マップ。

⇒すう‐ち【数値】

すう‐ちょくせん【数直線】

一点(原点)および単位の長さの点を定めて、その長さを1として目盛をつけた直線。ふつう水平な直線で、原点の右側に正の数、左側に負の数を目盛る。数直線上の点全体の集合は実数の集合全体と1対1対応する。

すうち‐よほう【数値予報】

コンピューターを用いて行う天気などの予報。風や気温などの時間変化をコンピューターで計算して、将来の大気などの状態を予想する方法。1959年から実用化。

⇒すう‐ち【数値】

すうち‐りゅうたい‐りきがく【数値流体力学】‥リウ‥

(computational fluid dynamics)流体の状態・性質を近似化・モデル化した方程式にもとづき、コンピューターにより流れの数値解を求める方法。CFD

⇒すう‐ち【数値】

スーチン【Chaïm Soutine】

フランスの画家。ロシアの出身。エコール‐ド‐パリを代表する一人。孤独な人間像や不安感を鮮烈な色彩、ねじれた形態、表現主義的な筆致で表現。(1894〜1943)

スーツ【suit】

共布でできた衣服の上下一揃い。男子の背広服の一揃いや、女子の上着とスカートとの一揃い。「紺の―」

⇒スーツ‐ケース【suitcase】

スーツ‐ケース【suitcase】

旅行用の衣類かばん。旅行かばん。

⇒スーツ【suit】

すうてい【崇禎】

中国、明の毅宗(崇禎帝)の年号。(1628〜1644)

⇒すうてい‐てい【崇禎帝】

⇒すうてい‐れきしょ【崇禎暦書】

すうてい‐てい【崇禎帝】

明の第17代の皇帝。毅宗。その治世は農民反乱と建州女直の侵入に苦しめられ、李自成の北京攻略により自殺。(在位1628〜1644)(1610〜1644)

⇒すうてい【崇禎】

すうてい‐れきしょ【崇禎暦書】

明末の暦法書。徐光啓・李之藻やイエズス会士らにより崇禎(1628〜1644)年間に編集。西洋暦法にならって作られたが、明代には施行されず、清で形をかえて施行された。

⇒すうてい【崇禎】

すうでん【崇伝】

⇒いしんすうでん(以心崇伝)

すう‐ど【数度】

①少ない度数を漠然という語。「気温が―下がった」

②そう多くない回数。「まだ―しか会ったことがない」

すう‐とう【数等】

①数段階。

②(副詞的に)かなり。ずっと。はるかに。「彼は―うわてだ」

すう‐とうふん【鄒韜奮】‥タウ‥

(Zou Taofen)中国のジャーナリスト。福建永安生れ。本名、恩潤。週刊誌「生活」「抗戦」などの主筆。国民党独裁に反対し、抗日民族統一戦線結成を推進。(1895〜1944)

スードラ【首陀羅】

⇒シュードラ

す‐うどん【素饂飩】

(→)「かけうどん」に同じ。具が入らないからいう。

すう‐にん【数人】

少ない人数を漠然という語。→すにん

スーパー【super】

①「超…」「上の」「より優れた」の意。「―‐タンカー」

②スーパー‐インポーズの略。「字幕―」

③スーパー‐ヘテロダインの略。

④スーパー‐マーケットの略。

⇒スーパー‐アロイ【superalloy】

⇒スーパー‐インポーズ【superimpose】

⇒スーパー‐カー【super car】

⇒スーパー‐カミオカンデ【Super-Kamiokande】

⇒スーパー‐カレンダー【supercalender】

⇒スーパー‐キャパシター【super capacitor】

⇒スーパー‐コンピューター【supercomputer】

⇒スーパー‐サイエンス‐ハイスクール

⇒スーパー‐スター【superstar】

⇒スーパー‐ストア【superstore】

⇒スーパー‐ソニック【supersonic】

⇒スーパー‐チェーン

⇒スーパー‐チャージャー【supercharger】

⇒スーパー‐ていぼう【スーパー堤防】

⇒スーパー‐とっきゅう【スーパー特急】

⇒スーパーバイザー【supervisor】

⇒スーパー‐ヘテロダイン【superheterodyne】

⇒スーパー‐ボウル【Super Bowl】

⇒スーパー‐ボール【Super Ball】

⇒スーパー‐マーケット【supermarket】

⇒スーパー‐マン【superman】

⇒スーパー‐ライス

⇒スーパー‐リアリズム【superrealism】

スーパー‐アロイ【superalloy】

超合金のこと。超耐熱合金を指すこともある。

⇒スーパー【super】

スーパー‐インポーズ【superimpose】

写真の二重焼付のこと。また、外国映画の画面の上に、上映する国の言葉で字幕を焼き付けること。

⇒スーパー【super】

スーパー‐カー【super car】

高出力・高性能で、特徴的なデザインのスポーツ‐カー。

⇒スーパー【super】

スーパー‐カミオカンデ【Super-Kamiokande】

ニュートリノ検出装置。カミオカンデの性能を増大したもの。1996年稼働。岐阜県神岡鉱山にある。

⇒スーパー【super】

スーパー‐カレンダー【supercalender】

カレンダー(艶出し機械)の一種。紙にいっそう強い光沢を与える機械。強光沢機。

⇒スーパー【super】

スーパー‐キャパシター【super capacitor】

通常のキャパシター(コンデンサー)に比べ、静電容量がはるかに大きいものの総称。電気二重層キャパシターなど。電力貯蔵装置として利用される。

⇒スーパー【super】

スーパー‐コンピューター【supercomputer】

科学技術計算専用の超高速・超大型コンピューター。

⇒スーパー【super】

スーパー‐サイエンス‐ハイスクール

(和製語super science high school)国際的な科学技術系人材の育成をめざして、科学技術・理数教育に重点を置く高等学校。文部科学省が指定。同様の趣旨による学校として、スーパー‐イングリッシュ‐ランゲージ‐ハイスクールがある。

⇒スーパー【super】

スーパー‐スター【superstar】

人気格段のスター。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ストア【superstore】

セルフ‐サービス方式で、日用雑貨・衣料品などを中心に販売する大規模小売店。本来は食料品を扱わないものをいう。スーパー。→スーパー‐マーケット。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ソニック【supersonic】

①超音速。

②気体の流れの中にある物体の相対速度が、物体のどの部分でも気体中の音速を超えているときの、その気体の流れまたは物体の運動。

⇒スーパー【super】

スーパー‐チェーン

(和製語super chain)多店舗展開しているスーパー‐マーケット。スーパーマーケット‐チェーンの略。

⇒スーパー【super】

スーパー‐チャージャー【supercharger】

(→)過給器に同じ。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ていぼう【スーパー堤防】‥バウ

上部の幅が50〜100メートルと広い堤防。水があふれたときの安全性を高めるとともに、水辺を有効に利用できる。

⇒スーパー【super】

スーパー‐とっきゅう【スーパー特急】‥トクキフ

基本的な構造物は新幹線規格で建設し、車両や軌道は在来線規格によって運転し、在来線との互換性を優先する方式の鉄道。

⇒スーパー【super】

スーパーバイザー【supervisor】

監督者。管理者。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ヘテロダイン【superheterodyne】

電波受信の一方式。受信回路内で、受信電波と少し異なる周波数の高周波電流を発生させ、受信電波にこれを加えることにより、それらの電流の周波数の差、すなわち唸うなりを生じさせて中間周波電流をつくり、それを増幅したのち復調する方式。無線の受信機に広く使われている。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ボウル【Super Bowl】

アメリカン‐フットボールで、NFLの王座決定戦。AFC(アメリカン‐フットボール‐カンファレンス)とNFC(ナショナル‐フットボール‐カンファレンス)を勝ち抜いた2チームによって争われる。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ボール【Super Ball】

ゴム製でよく弾む小さいボール。商標名。

⇒スーパー【super】

スーパー‐マーケット【supermarket】

主に日用品を扱い、買手が売場から直接商品を籠に入れ、レジで代金を支払うセルフ‐サービス方式の大規模店。スーパー。

⇒スーパー【super】

スーパー‐マン【superman】

①人間ばなれした能力の持ち主。超人。

②(Superman)米国の漫画家シーゲル(J. Siegel1914〜1996)とシュースター(J. Shuster1914〜1992)の考案した、漫画・映画の主人公。空を飛ぶなどさまざまの超能力をもつ異星人。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ライス

(和製語super rice)高収量・良食味・低アミロース・低アレルゲンなど新しい質の米を開発する日本政府の育種プロジェクト。スーパー‐ライス計画。

⇒スーパー【super】

スーパー‐リアリズム【superrealism】

超写実主義。日常の光景や人物を、きわめて精密な写実によって実物そっくりに表現しようとする傾向。1960年代後半アメリカを中心に広がりをみた。ハイパー‐リアリズム。フォト‐リアリズム。

⇒スーパー【super】

すう‐はい【崇拝】

①あがめうやまうこと。「英雄―」「舶来品―」

②〔宗〕(worship)宗教的対象を崇敬し、これに帰依きえする心的態度とその外的表現との総称。「神を―する」

すう‐び【崇美】

けだかくて美しいこと。そうび。

すう‐ひょう【数表】‥ヘウ

さまざまな数値を、利用しやすいように表にしたもの。

すう‐ふ【枢府】

枢密院の異称。

スープ【soup】

西洋料理の汁物。肉・魚・野菜などを煮出してとった出し汁を土台としてつくる。コンソメ・ポタージュなど。ソップ。「野菜―」

⇒スープ‐ストック

ズーフ【Hendrik Doeff】

江戸後期の長崎オランダ商館長。日本名は道富。蘭日辞典「ズーフ‐ハルマ」を編纂。帰国後「日本回想録」を著す。(1777〜1835)→ハルマ(波留麻)

スーフィズム【Sufism】

イスラムの神秘主義。神の愛、神との合一を強調し、独特の哲学を生み出す。また、実践のために多くの教団が発達した。神秘主義者をスーフィー(スーフ(羊毛)製の粗衣をまとい修行する者の意)と呼ぶところからいう。

すうふく‐じ【崇福寺】

①大津市滋賀里にあった寺。668年創建。志賀山寺・志賀寺とも称し、奈良時代には十大寺の一つ。平安末期ごろ廃寺。天智天皇の大津京址考証上の重要遺構。すふくじ。

②⇒そうふくじ

スープ‐ストック

(soup stock)肉・魚・野菜などの煮出し汁。スープなどの素もととして用いる。ブロス。ブイヨン。→ストック

⇒スープ【soup】

スーブニール【souvenir フランス】

⇒スーベニア

スーベニア【souvenir】

記念品。形見。みやげ。スーブニール。

すう‐ほう【崇奉】

あがめいただくこと。

スーポー【Philippe Soupault】

フランスの詩人。ダダイスム・シュールレアリスムなどの前衛文学運動で中心的役割を果たす。ブルトンとの合作「磁場」のほか、「オード集」などの詩集がある。(1897〜1990)

すう‐ぼく【芻牧】

草を刈り牛馬を飼うこと。また、その人。

すう‐まつ【芻秣】

かいば。まぐさ。

すう‐みつ【枢密】

枢要の機密。政治の機密。

⇒すうみつ‐いん【枢密院】

⇒すうみつ‐こもんかん【枢密顧問官】

すうみつ‐いん【枢密院】‥ヰン

君主の最高諮問機関。

①唐では宦官が機密をつかさどった官庁。五代・宋・元は文官を用い、軍政をつかさどった。行政の中書省と相対し、軍事権を統轄。明代に廃止。

②明治憲法下で、重要な国務および皇室の大事に関し、天皇の諮詢しじゅんに応えることを任務とした合議機関。議長・副議長・顧問官で組織し、国務大臣および成年以上の親王も列し得た。1888年(明治21)設置。1947年廃止。枢府。中江兆民、警世放言「―は伊藤侯総理大臣たりし時の遺物なり」

⇒すう‐みつ【枢密】

すうみつ‐こもんかん【枢密顧問官】‥クワン

枢密院2を構成した顧問官。

⇒すう‐みつ【枢密】

すう‐む【枢務】

枢要な政務。機密の事務。

ズーム【zoom】

①ズームアウトまたはズームインの略。

②ズームレンズのこと。

⇒ズーム‐アウト【zoom out】

⇒ズーム‐アップ【zoom up】

⇒ズーム‐イン【zoom in】

⇒ズーム‐レンズ【zoom lens】

ズーム‐アウト【zoom out】

映画・テレビなどで、被写体を大写しから急速に縮小して撮影すること。被写体の置かれた状況をみせる手法。

⇒ズーム【zoom】

ズーム‐アップ【zoom up】

カメラを被写体に急速に近づけるように大写しにすること。

⇒ズーム【zoom】

ズーム‐イン【zoom in】

映画・テレビなどで、被写体を急速に大写しにすること。被写体を注目させたいときに使う手法。ズームアップ。

⇒ズーム【zoom】

ズーム‐レンズ【zoom lens】

構成レンズの一部を動かすことにより、焦点面位置を変えることなく、焦点距離を連続的に変化できる撮影用レンズ。このレンズを使用すると、映像の大きさを連続的に変えられる。

⇒ズーム【zoom】

すうめい‐とう【崇明島】‥タウ

(Chongming Dao)長江河口に泥砂が堆積してできた、中国で3番目に大きい島。面積1083平方キロメートル。灌漑が整い、農業が発達。1958年江蘇省から上海市に編入。

すう‐よう【枢要】‥エウ

かんじんなところ。かなめ。「―な地位」

⇒すうよう‐とく【枢要徳】

すうよう‐とく【枢要徳】‥エウ‥

〔哲〕(cardinal virtues)もろもろの徳を集大成する最も根本的な徳。アリストテレス以来、賢慮・勇気・節制・正義の四徳が枢要徳として重視され、キリスト教、特にカトリシズムでは、信仰・愛・希望の神学的徳(対神徳)が枢要徳を完成するとしている。元徳。主徳。

⇒すう‐よう【枢要】

スーラ【Georges P. Seurat】

フランスの画家。印象主義の色彩理論をさらに進めて点描を追究。緊密で静的な画面を構成し、新印象主義の代表者となった。作「グランド‐ジャット島の日曜日の午後」など。(1859〜1891)

すう‐り【数理】

数学の理論。俗に、算数・計算のこと。「―に明るい人だ」

⇒すうり‐けいかくほう【数理計画法】

⇒すうり‐けいざいがく【数理経済学】

⇒すうり‐てつがく【数理哲学】

⇒すうり‐とうけいがく【数理統計学】

⇒すうり‐ろんりがく【数理論理学】

すうり‐けいかくほう【数理計画法】‥クワクハフ

(mathematical programming)ある制約条件のもとで、目的とする量や関数を最大または最小にする条件を求める数学的方法。線形計画法・非線形計画法・動的計画法など。

⇒すう‐り【数理】

すうり‐けいざいがく【数理経済学】

経済現象を数学的な方法で分析・叙述しようとする経済学。→純粋経済学。

⇒すう‐り【数理】

すうり‐てつがく【数理哲学】

数学の対象や方法に関する諸問題の論理的・認識論的根拠を研究する哲学の一部門。デデキントやカントルの集合論的発想以後、数学基礎論と関係が深い。数学の哲学。

⇒すう‐り【数理】

すうり‐とうけいがく【数理統計学】

確率論を応用して対象とする現象の数値データから、全体的な規則性を求める技法。しばしば推計学を意味する。

⇒すう‐り【数理】

すう‐りょう【芻糧】‥リヤウ

まぐさと兵士の食べもの。人馬の食糧。

すう‐りょう【数量】‥リヤウ

個数と分量。かずとかさ。また一般に、量。

⇒すうりょう‐か【数量化】

⇒すうりょう‐けいき【数量景気】

⇒すうりょう‐し【数量詞】

すうりょう‐か【数量化】‥リヤウクワ

いろいろな情報を数や量に変換して表すこと。

⇒すう‐りょう【数量】

すうりょう‐けいき【数量景気】‥リヤウ‥

物価が上がらなくても取引高がふえることによって企業の収益がふえ、景気のよくなる状態。これに対し、物価が上がって景気のよくなる状態を価格景気という。

⇒すう‐りょう【数量】

すうりょう‐し【数量詞】‥リヤウ‥

(quantifier)事物の数や量を表す語類。英語のall, many, some, few, littleなどで、独立した品詞とされることもある。広義には数詞も含む。

⇒すう‐りょう【数量】

すうり‐ろんりがく【数理論理学】

(mathematic logics)論理学の数学的記号化により形式的完成をもたらしたブールやフレーゲの記号論理学。

⇒すう‐り【数理】

ズールー【Zulu】

南アフリカの東部、クワズール‐ナタール州を中心に広く居住する民族。バンツー語族に属するングニ系言語を話す。19世紀前半に周辺の諸民族を征服し、軍事王国を築いた。

スールダース【Sūrdās】

北インドの抒情詩人。古典文学に民間思想と歌謡を取りいれ、クリシュナ神への信愛を中世ヒンディー語で詠う。作「スール‐サーガル」ほか。(1483頃〜1563頃)

すう‐れつ【数列】

①〔数〕ある規則に従って数をa1,a2,a3,…,an,…と一列に並べたもの。すなわち自然数全体の集合から数の集合への写像を数列という。簡単に{an}と書く。a1,a2,…のおのおのを数列の項といい、anを第n項という。

②いくつかの列。

すうろ‐の‐がく【鄒魯の学】

(孔子は魯の人、孟子は鄒の人であるから)孔孟の学。儒学。

すうわり

しとやかなさま。しなやかなさま。また、すらりとしたさま。浮世風呂2「ほつそり―柳腰とさへいふじやあねえか」

すえ【末】スヱ

(「もと(本)」の対)

①物の先端。はし。末端。万葉集14「梓弓あずさゆみ―に玉纏まき」

②草木の先端。こずえ・枝先・葉ずえなど。うら。万葉集20「秋風の―吹き靡く萩の花」

③山のいただき。祝詞、大祓詞「高山、短山ひきやまの―より」

④しも。下方。源氏物語若菜上「かならず、さりとて、―の人おろかなるやうもなし」

⑤ある期間の終り(に近い方)。「年の―」「大正の―」

⑥物事の結末。結果。増鏡「そのうらみの―などより事起るなりけり」。「長い議論の―」

⑦のち。未来。ゆくすえ。源氏物語梅枝「かの須磨の日記は、―にもつたへ、知らせんとおぼせど」。「―たのもしい」

⑧子孫。後裔こうえい。源氏物語若菜上「その報いに、かく―は無きなり」。「源氏の―」

⑨生れ順が一番あとであること。源氏物語柏木「かく心ことなる御腹にて、―に出でおはしたる御おぼえ、いみじかりなん」。「―の妹」

⑩政治道徳などがすたれた時代。すたれ衰えた時代。末世。澆季ぎょうきの世。源氏物語梅枝「よろづの事、昔には劣りざまに、遠くなりゆく世の―なれど」。「世も―だ」

⑪主要でない部分。取るに足りないもの。「そんな問題は―の―だ」

⑫短歌の下の句。

⑬神楽歌を奏するのに神座に向かって右方の座席。また、そこにすわる奏者。末方。また、その受持ちの歌の部分。

⇒末四十より今の三十

⇒末大なれば必ず折る

⇒末通る

⇒末無し

⇒末の露、本の雫

すえ【陶】スヱ

やきもの。陶器。すえもの。雄略紀「新漢いまきのあやの陶部すえつくり高貴」

すえ【陶】スヱ

姓氏の一つ。

⇒すえ‐はるかた【陶晴賢】

すえ【仮髻・仮髪】スヱ

奈良・平安時代、女の髪に添えて結んだそえがみ。〈倭名類聚鈔14〉

ず‐え【図会】ヅヱ

ある種の図や絵を集めたもの。「名所―」

ず‐え【図絵】ヅヱ

(→)図画ずがに同じ。

すえ‐うつわもの【陶器】スヱウツハモノ

焼物。陶器。〈倭名類聚鈔16〉

すえ‐うら【居浦】スヱ‥

江戸時代、他藩からの入漁者に年季を切って貸与した一定居住地。

スエージング【swaging】

金属材料の線・管・棒材などを工具間で圧縮成型する加工法。転打法。

スエーター【sweater】

⇒セーター

スエード【suède フランス】

(もと「スウェーデン」の意から)なめし革の一種。子牛・子山羊などの裏皮をけばだてたもの。靴・手袋などに用いる。

すえ‐おき【据置き】スヱ‥

①すえおくこと。「契約の―」

②貯金・年金・債券などを、一定期間払戻しまたは償還をしないでおくこと。「―貯金」

すえ‐お・く【据え置く】スヱ‥

〔他五〕

①すえておく。備えつけておく。

②そのままにして手をつけずにおく。「定価を―・く」

③(→)「据置き」2をする。

すえ‐おけ【据え桶】スヱヲケ

水を入れておく大きな溜桶。〈日葡辞書〉

すえ‐おそろし・い【末恐ろしい】スヱ‥

〔形〕[文]すゑおそろ・し(シク)

将来どうなるか恐ろしい。行く末が思いやられ不安である。「―・い子だ」

すえ‐かた【末方】スヱ‥

宮廷の神楽の演奏で、あとに唱え歌う側。神殿に向かって右側に座る。↔本方もとかた

すえ‐かなもの【据金物・居文金物】スヱ‥

①かざりにすえる金具。

②甲冑かっちゅうの金具廻まわりや吹返しにすえる金物。→大鎧おおよろい(図)

すえ‐か・ねる【据え兼ねる】スヱ‥

〔自下一〕

(多く、「腹に―・ねる」の形で使う)

⇒はら(腹)(成句)

すえ‐がま【陶窯】スヱ‥

陶器を焼くかまど。

すえかわ【末川】スヱカハ

姓氏の一つ。

⇒すえかわ‐ひろし【末川博】

すえかわ‐ひろし【末川博】スヱカハ‥

民法学者。山口県生れ。1933年滝川事件に際し、京大教授を辞職。第二次大戦後、立命館大学総長。幅広い著作と実践活動で民主主義・平和運動に貢献。著「権利侵害論」「権利濫用の研究」、編「岩波六法全書」など。(1892〜1977)

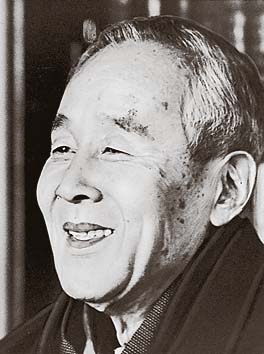

末川博

提供:毎日新聞社

すう‐ち【数値】

①文字によって表された式中の文字に適合する数。例えばaが6を代表すれば、6はaの数値である。

②ある量をなにかの単位で測ってその大きさを表す数。量の計数。

③算出して求められた数。

⇒すうち‐かいせき【数値解析】

⇒すうち‐せいぎょ【数値制御】

⇒すうちせいぎょ‐こうさくきかい【数値制御工作機械】

⇒すうち‐ちず【数値地図】

⇒すうち‐よほう【数値予報】

⇒すうち‐りゅうたい‐りきがく【数値流体力学】

すうち‐かいせき【数値解析】

いろいろな分野に現れる数学的な問題を数値計算により解く方法。微分方程式の数値解法、誤差解析、データ処理、シミュレーションなどに用いられる。数値計算法。

⇒すう‐ち【数値】

すうち‐せいぎょ【数値制御】

(numerical control)移動量・送り速度など、必要な数値データをコンピューターに記憶させ、これによって機械を制御すること。NC

⇒すう‐ち【数値】

すうちせいぎょ‐こうさくきかい【数値制御工作機械】

数値化された一連の信号によって制御され、自動的に工作を行う機械。数値情報は紙テープ・カード・磁気テープなどに蓄えられる。NC工作機械。

⇒すう‐ち【数値】

すうち‐ちず【数値地図】‥ヅ

海岸線・河川・植生・鉄道・道路・土地利用など地表面に関する各種の情報を、数値化してデータベースに集積し、コンピューターで出力して用いる地図。デジタル‐マップ。

⇒すう‐ち【数値】

すう‐ちょくせん【数直線】

一点(原点)および単位の長さの点を定めて、その長さを1として目盛をつけた直線。ふつう水平な直線で、原点の右側に正の数、左側に負の数を目盛る。数直線上の点全体の集合は実数の集合全体と1対1対応する。

すうち‐よほう【数値予報】

コンピューターを用いて行う天気などの予報。風や気温などの時間変化をコンピューターで計算して、将来の大気などの状態を予想する方法。1959年から実用化。

⇒すう‐ち【数値】

すうち‐りゅうたい‐りきがく【数値流体力学】‥リウ‥

(computational fluid dynamics)流体の状態・性質を近似化・モデル化した方程式にもとづき、コンピューターにより流れの数値解を求める方法。CFD

⇒すう‐ち【数値】

スーチン【Chaïm Soutine】

フランスの画家。ロシアの出身。エコール‐ド‐パリを代表する一人。孤独な人間像や不安感を鮮烈な色彩、ねじれた形態、表現主義的な筆致で表現。(1894〜1943)

スーツ【suit】

共布でできた衣服の上下一揃い。男子の背広服の一揃いや、女子の上着とスカートとの一揃い。「紺の―」

⇒スーツ‐ケース【suitcase】

スーツ‐ケース【suitcase】

旅行用の衣類かばん。旅行かばん。

⇒スーツ【suit】

すうてい【崇禎】

中国、明の毅宗(崇禎帝)の年号。(1628〜1644)

⇒すうてい‐てい【崇禎帝】

⇒すうてい‐れきしょ【崇禎暦書】

すうてい‐てい【崇禎帝】

明の第17代の皇帝。毅宗。その治世は農民反乱と建州女直の侵入に苦しめられ、李自成の北京攻略により自殺。(在位1628〜1644)(1610〜1644)

⇒すうてい【崇禎】

すうてい‐れきしょ【崇禎暦書】

明末の暦法書。徐光啓・李之藻やイエズス会士らにより崇禎(1628〜1644)年間に編集。西洋暦法にならって作られたが、明代には施行されず、清で形をかえて施行された。

⇒すうてい【崇禎】

すうでん【崇伝】

⇒いしんすうでん(以心崇伝)

すう‐ど【数度】

①少ない度数を漠然という語。「気温が―下がった」

②そう多くない回数。「まだ―しか会ったことがない」

すう‐とう【数等】

①数段階。

②(副詞的に)かなり。ずっと。はるかに。「彼は―うわてだ」

すう‐とうふん【鄒韜奮】‥タウ‥

(Zou Taofen)中国のジャーナリスト。福建永安生れ。本名、恩潤。週刊誌「生活」「抗戦」などの主筆。国民党独裁に反対し、抗日民族統一戦線結成を推進。(1895〜1944)

スードラ【首陀羅】

⇒シュードラ

す‐うどん【素饂飩】

(→)「かけうどん」に同じ。具が入らないからいう。

すう‐にん【数人】

少ない人数を漠然という語。→すにん

スーパー【super】

①「超…」「上の」「より優れた」の意。「―‐タンカー」

②スーパー‐インポーズの略。「字幕―」

③スーパー‐ヘテロダインの略。

④スーパー‐マーケットの略。

⇒スーパー‐アロイ【superalloy】

⇒スーパー‐インポーズ【superimpose】

⇒スーパー‐カー【super car】

⇒スーパー‐カミオカンデ【Super-Kamiokande】

⇒スーパー‐カレンダー【supercalender】

⇒スーパー‐キャパシター【super capacitor】

⇒スーパー‐コンピューター【supercomputer】

⇒スーパー‐サイエンス‐ハイスクール

⇒スーパー‐スター【superstar】

⇒スーパー‐ストア【superstore】

⇒スーパー‐ソニック【supersonic】

⇒スーパー‐チェーン

⇒スーパー‐チャージャー【supercharger】

⇒スーパー‐ていぼう【スーパー堤防】

⇒スーパー‐とっきゅう【スーパー特急】

⇒スーパーバイザー【supervisor】

⇒スーパー‐ヘテロダイン【superheterodyne】

⇒スーパー‐ボウル【Super Bowl】

⇒スーパー‐ボール【Super Ball】

⇒スーパー‐マーケット【supermarket】

⇒スーパー‐マン【superman】

⇒スーパー‐ライス

⇒スーパー‐リアリズム【superrealism】

スーパー‐アロイ【superalloy】

超合金のこと。超耐熱合金を指すこともある。

⇒スーパー【super】

スーパー‐インポーズ【superimpose】

写真の二重焼付のこと。また、外国映画の画面の上に、上映する国の言葉で字幕を焼き付けること。

⇒スーパー【super】

スーパー‐カー【super car】

高出力・高性能で、特徴的なデザインのスポーツ‐カー。

⇒スーパー【super】

スーパー‐カミオカンデ【Super-Kamiokande】

ニュートリノ検出装置。カミオカンデの性能を増大したもの。1996年稼働。岐阜県神岡鉱山にある。

⇒スーパー【super】

スーパー‐カレンダー【supercalender】

カレンダー(艶出し機械)の一種。紙にいっそう強い光沢を与える機械。強光沢機。

⇒スーパー【super】

スーパー‐キャパシター【super capacitor】

通常のキャパシター(コンデンサー)に比べ、静電容量がはるかに大きいものの総称。電気二重層キャパシターなど。電力貯蔵装置として利用される。

⇒スーパー【super】

スーパー‐コンピューター【supercomputer】

科学技術計算専用の超高速・超大型コンピューター。

⇒スーパー【super】

スーパー‐サイエンス‐ハイスクール

(和製語super science high school)国際的な科学技術系人材の育成をめざして、科学技術・理数教育に重点を置く高等学校。文部科学省が指定。同様の趣旨による学校として、スーパー‐イングリッシュ‐ランゲージ‐ハイスクールがある。

⇒スーパー【super】

スーパー‐スター【superstar】

人気格段のスター。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ストア【superstore】

セルフ‐サービス方式で、日用雑貨・衣料品などを中心に販売する大規模小売店。本来は食料品を扱わないものをいう。スーパー。→スーパー‐マーケット。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ソニック【supersonic】

①超音速。

②気体の流れの中にある物体の相対速度が、物体のどの部分でも気体中の音速を超えているときの、その気体の流れまたは物体の運動。

⇒スーパー【super】

スーパー‐チェーン

(和製語super chain)多店舗展開しているスーパー‐マーケット。スーパーマーケット‐チェーンの略。

⇒スーパー【super】

スーパー‐チャージャー【supercharger】

(→)過給器に同じ。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ていぼう【スーパー堤防】‥バウ

上部の幅が50〜100メートルと広い堤防。水があふれたときの安全性を高めるとともに、水辺を有効に利用できる。

⇒スーパー【super】

スーパー‐とっきゅう【スーパー特急】‥トクキフ

基本的な構造物は新幹線規格で建設し、車両や軌道は在来線規格によって運転し、在来線との互換性を優先する方式の鉄道。

⇒スーパー【super】

スーパーバイザー【supervisor】

監督者。管理者。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ヘテロダイン【superheterodyne】

電波受信の一方式。受信回路内で、受信電波と少し異なる周波数の高周波電流を発生させ、受信電波にこれを加えることにより、それらの電流の周波数の差、すなわち唸うなりを生じさせて中間周波電流をつくり、それを増幅したのち復調する方式。無線の受信機に広く使われている。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ボウル【Super Bowl】

アメリカン‐フットボールで、NFLの王座決定戦。AFC(アメリカン‐フットボール‐カンファレンス)とNFC(ナショナル‐フットボール‐カンファレンス)を勝ち抜いた2チームによって争われる。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ボール【Super Ball】

ゴム製でよく弾む小さいボール。商標名。

⇒スーパー【super】

スーパー‐マーケット【supermarket】

主に日用品を扱い、買手が売場から直接商品を籠に入れ、レジで代金を支払うセルフ‐サービス方式の大規模店。スーパー。

⇒スーパー【super】

スーパー‐マン【superman】

①人間ばなれした能力の持ち主。超人。

②(Superman)米国の漫画家シーゲル(J. Siegel1914〜1996)とシュースター(J. Shuster1914〜1992)の考案した、漫画・映画の主人公。空を飛ぶなどさまざまの超能力をもつ異星人。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ライス

(和製語super rice)高収量・良食味・低アミロース・低アレルゲンなど新しい質の米を開発する日本政府の育種プロジェクト。スーパー‐ライス計画。

⇒スーパー【super】

スーパー‐リアリズム【superrealism】