複数辞典一括検索+![]()

![]()

○数が知れるすうがしれる🔗⭐🔉

○数が知れるすうがしれる

(主として明治期に用いた。下に打消の語を伴うことが多い)程度がわかる。おしはかることができる。幸田露伴、天うつ浪「ほんとにお前は何処まで人に世話を焼かせるのだか数が知れない人だよ」

⇒すう【数】

すう‐き【枢機】

(「枢」は戸のくるる、「機」は弩いしゆみの引金)

①[易経繋辞上]物事の極めて重要なところ。かなめ。肝要。枢要。

②重要な政務。「国政の―」

⇒すうき‐きょう【枢機卿】

すう‐き【数奇】

(「数」は運命、「奇」はくいちがう意)

①ふしあわせなこと。不遇。不運。さっき。

②境遇の変化がはげしいこと。「―な生涯」

→すき

すう‐ぎ【雛妓】

まだ一人前とならない芸妓。半玉はんぎょく。

すうき‐きょう【枢機卿】‥キヤウ

(cardinalis ラテン)ローマ教皇の最高顧問。枢機卿会を構成し、教皇選挙権を持ち、教会行政の要職などに任ずる。司教中から選出。すうきけい。カーディナル。

⇒すう‐き【枢機】

すう‐きょう【足恭】

[論語公冶長「巧言令色足恭なるは、左丘明之を恥ず、丘もまた之を恥ず」](スウは慣用音。「足」は過ぎる意)うやうやしさの度が過ぎること。おもねりへつらうこと。すきょう。

スーク【sūq アラビア】

イスラム世界の市場。定期市と常設店舗とがあるが、特にイスラム都市にある大規模な常設の市場を指す。

すう‐けい【崇敬】

あがめうやまうこと。「祖先を―する」「―の念」

すう‐げい【趨迎】

走り出て迎えること。

すう‐こう【崇高】‥カウ

けだかく偉大なこと。普通の程度をはるかに超えて驚異・畏敬・偉大・悲壮などの感を与えるさま。「―な精神」「―美」

すう‐こう【趨向】‥カウ

物事のなりゆきが、その方へおもむき向かうこと。

すう‐こく【数刻】

少ない時間を漠然という語。数時間。

すう‐こん【鬚根】

ひげね。しゅこん。

スーサ【Susa】

イラン南西部、ペルシア湾岸近くにあった古代都市。アケメネス朝ペルシアの首都。遺跡が残る。スサ。

スーザ【John Philip Sousa】

アメリカの作曲家・吹奏楽指揮者。「星条旗よ永遠なれ」ほか数多くの行進曲を作り、「マーチ王」と呼ばれた。(1854〜1932)

スーザ

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→星条旗よ永遠なれ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

⇒スーザ‐フォーン【sousaphone】

スーザ‐フォーン【sousaphone】

スーザの構想によって1890年代に作られ始めたチューバ系の楽器。大きく輪状に巻いた管を肩にかけて演奏する。1960年代以降、ファイバー‐グラスで作るようになった。

スーザ-フォーン

→星条旗よ永遠なれ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

⇒スーザ‐フォーン【sousaphone】

スーザ‐フォーン【sousaphone】

スーザの構想によって1890年代に作られ始めたチューバ系の楽器。大きく輪状に巻いた管を肩にかけて演奏する。1960年代以降、ファイバー‐グラスで作るようになった。

スーザ-フォーン

⇒スーザ【John Philip Sousa】

すう‐さん【趨参】

シュサンの慣用読み。

すう‐ざん【嵩山】

(Song Shan)中国河南省鄭州の南西にある名山。五岳の一つ。標高1440メートル。少林寺や中岳廟がある。中岳。嵩高山。太室山。

すう‐し【数詞】

(numeral)数量を量り、または順序を数えるのに用いる語。前者は1・2・3あるいは1個・2個・3個の類(基数詞という)、後者は1番・2番・3番あるいは第1・第2・第3の類(序数詞という)。

すう‐じ【数字】

①数を表す文字。アラビア数字・漢数字・ローマ数字など。1・2、一・二、Ⅰ・Ⅱの類。

②統計・計算など数で表される事柄。「―に明るい」「―に弱い」

③数個の文字。いくつかの文字。

⇒すうじ‐ふ【数字譜】

すう‐じ【数次】

数度。数回。

⇒すうじ‐りょけん【数次旅券】

すう‐しき【数式】

数・量を表す数字または文字を、演算の記号で結びつけ、全体が数学的に意味を持つもの。式。

すう‐じく【枢軸】‥ヂク

(戸の枢くるると車の心棒。運転の中軸の意)

①活動の中心となる肝要の箇所。枢要。特に、政治機関の中心。

②(Axis)第二次大戦前から戦時中にかけて、連合国に対立し、日本・ドイツ・イタリア3国およびその同盟国相互間に結ばれた友好・協同の関係。1936年10月のローマ‐ベルリン枢軸の呼称に始まる。

⇒すうじく‐こく【枢軸国】

すうじく‐こく【枢軸国】‥ヂク‥

日本・ドイツ・イタリア三国同盟の側に属した諸国。→枢軸2

⇒すう‐じく【枢軸】

すう‐じつ【数日】

少ない日数を漠然という語。

すうじ‐ふ【数字譜】

〔音〕五線譜に対して、算用数字で音階を示した楽譜。略譜。

⇒すう‐じ【数字】

すう‐しゃ【趨舎・趨捨】

[司馬遷、任少卿に報ずる書]進むことと、とどまること。進退。向背。

すう‐じゅう【騶従】

⇒しゅうじゅう

すう‐しゅく【芻菽】

[荘子列禦寇]まぐさとまめ。牛馬のたべる食物。転じて、そまつな食べ物。

すう‐しょう【枢相】‥シヤウ

枢密院議長の略称。

すう‐じょう【芻場】‥ヂヤウ

まぐさば。牧場。

すう‐じょう【芻蕘】‥ゼウ

[詩経大雅、板]草かりと木こり。賤しい者。芻樵。太平記5「―の詞までも捨てずといふは是なり。げにも樵夫が申す処、さもと覚ゆるぞ」

すうじ‐りょけん【数次旅券】

数次往復用一般旅券の略。何回でも使える5年または10年間有効の旅券。

⇒すう‐じ【数次】

すう‐しん【崇信】

あがめ信ずること。

ずう・ず【誦ず】

〔他サ変〕

(ズスの転)「ずんず」に同じ。枕草子161「詩をいとをかしう―・じ侍るものを」

すう‐すう

①狭い所を空気が通り抜ける音。また、そのさま。「隙間から風が―入る」「―寝息を立てる」

②空気が通り抜けて冷たく感ずるさま。「背中が―する」

③滞ったり止まったりせず進行するさま。「空タクシーが―行ってしまう」

ずうずう‐し・い【図図しい】ヅウヅウシイ

〔形〕

ずぶとく、あつかましい。人に迷惑をかけながら平気でいる。「―・く上がり込む」

ずうずう‐べん【ずうずう弁】

東北人などに特有の、ジュをズと発音するようなしかた。→東北弁

スーズダリ【Suzdal'】

ロシア中部の古都。11〜12世紀および13〜14世紀は公国の首都。現在は観光拠点で、白亜の宗教建築群は世界遺産。

スーズダリ

提供:Photoshot/APL

⇒スーザ【John Philip Sousa】

すう‐さん【趨参】

シュサンの慣用読み。

すう‐ざん【嵩山】

(Song Shan)中国河南省鄭州の南西にある名山。五岳の一つ。標高1440メートル。少林寺や中岳廟がある。中岳。嵩高山。太室山。

すう‐し【数詞】

(numeral)数量を量り、または順序を数えるのに用いる語。前者は1・2・3あるいは1個・2個・3個の類(基数詞という)、後者は1番・2番・3番あるいは第1・第2・第3の類(序数詞という)。

すう‐じ【数字】

①数を表す文字。アラビア数字・漢数字・ローマ数字など。1・2、一・二、Ⅰ・Ⅱの類。

②統計・計算など数で表される事柄。「―に明るい」「―に弱い」

③数個の文字。いくつかの文字。

⇒すうじ‐ふ【数字譜】

すう‐じ【数次】

数度。数回。

⇒すうじ‐りょけん【数次旅券】

すう‐しき【数式】

数・量を表す数字または文字を、演算の記号で結びつけ、全体が数学的に意味を持つもの。式。

すう‐じく【枢軸】‥ヂク

(戸の枢くるると車の心棒。運転の中軸の意)

①活動の中心となる肝要の箇所。枢要。特に、政治機関の中心。

②(Axis)第二次大戦前から戦時中にかけて、連合国に対立し、日本・ドイツ・イタリア3国およびその同盟国相互間に結ばれた友好・協同の関係。1936年10月のローマ‐ベルリン枢軸の呼称に始まる。

⇒すうじく‐こく【枢軸国】

すうじく‐こく【枢軸国】‥ヂク‥

日本・ドイツ・イタリア三国同盟の側に属した諸国。→枢軸2

⇒すう‐じく【枢軸】

すう‐じつ【数日】

少ない日数を漠然という語。

すうじ‐ふ【数字譜】

〔音〕五線譜に対して、算用数字で音階を示した楽譜。略譜。

⇒すう‐じ【数字】

すう‐しゃ【趨舎・趨捨】

[司馬遷、任少卿に報ずる書]進むことと、とどまること。進退。向背。

すう‐じゅう【騶従】

⇒しゅうじゅう

すう‐しゅく【芻菽】

[荘子列禦寇]まぐさとまめ。牛馬のたべる食物。転じて、そまつな食べ物。

すう‐しょう【枢相】‥シヤウ

枢密院議長の略称。

すう‐じょう【芻場】‥ヂヤウ

まぐさば。牧場。

すう‐じょう【芻蕘】‥ゼウ

[詩経大雅、板]草かりと木こり。賤しい者。芻樵。太平記5「―の詞までも捨てずといふは是なり。げにも樵夫が申す処、さもと覚ゆるぞ」

すうじ‐りょけん【数次旅券】

数次往復用一般旅券の略。何回でも使える5年または10年間有効の旅券。

⇒すう‐じ【数次】

すう‐しん【崇信】

あがめ信ずること。

ずう・ず【誦ず】

〔他サ変〕

(ズスの転)「ずんず」に同じ。枕草子161「詩をいとをかしう―・じ侍るものを」

すう‐すう

①狭い所を空気が通り抜ける音。また、そのさま。「隙間から風が―入る」「―寝息を立てる」

②空気が通り抜けて冷たく感ずるさま。「背中が―する」

③滞ったり止まったりせず進行するさま。「空タクシーが―行ってしまう」

ずうずう‐し・い【図図しい】ヅウヅウシイ

〔形〕

ずぶとく、あつかましい。人に迷惑をかけながら平気でいる。「―・く上がり込む」

ずうずう‐べん【ずうずう弁】

東北人などに特有の、ジュをズと発音するようなしかた。→東北弁

スーズダリ【Suzdal'】

ロシア中部の古都。11〜12世紀および13〜14世紀は公国の首都。現在は観光拠点で、白亜の宗教建築群は世界遺産。

スーズダリ

提供:Photoshot/APL

すう‐せい【趨勢】

物事の進み向かう様子。動向。なりゆき。「時代の―」「科学研究の―」

⇒すうせい‐ほう【趨勢法】

すうせい‐ほう【趨勢法】‥ハフ

〔経〕経営分析で期間比較に用いる一手法。基準年度の数値を100とし、比較される年度の数値を基準年度に対する百分比で表すことによって、数値の時系列の変化を分析しようとするもの。

⇒すう‐せい【趨勢】

すう‐そう【芻草】‥サウ

家畜の飼料にする刈草。かいば。まぐさ。

すう‐そう【雛僧】

おさない僧。小僧。

すう‐た【数多】

数の多いこと。あまた。たくさん。

ズーダーマン【Hermann Sudermann】

ドイツの作家。自然主義の小説「憂愁夫人」「猫橋」、戯曲「名誉」「故郷」など。ズーデルマン。(1857〜1928)

す‐うたい【素謡】‥ウタヒ

能の略式演奏の一つ。囃子はやしがなく、舞うこともなく、座ったまま謡曲1番をうたうこと。「―会」

ずう‐たい【図体】ヅウ‥

(ドウタイ(胴体)の訛という)からだ。なり。

▷「大きいからだ」という意をこめて用いることが多い。通言総籬つうげんそうまがき「あのずうてへを見やな。まとい持にすればいいぜ」。「―ばかり大きくて役に立たない」

すう‐だん【数段】

①少ない段数を漠然という語。

②(副詞的に)かなり。はるかに。格段。数等。「この方が―上だ」

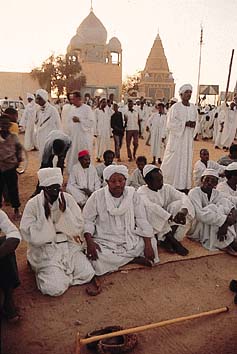

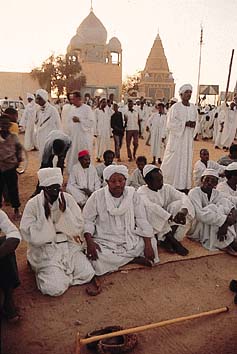

スーダン【Sudan】

(「黒人の地」の意)

①アフリカ中部、西は大西洋沿岸から東は紅海沿岸およびエチオピア高原縁辺に、北はサハラ砂漠から南はギニア湾岸にわたる地域。

②アフリカ北東部、ナイル川上流・中流にある共和国。英国とエジプトの共同統治領から1956年に独立。北部はイスラム教徒のアラブ人、南部は黒人が居住。面積250万5000平方キロメートル。人口3451万(2004)。首都ハルツーム。→アフリカ(図)

ハルツーム(スーダン)

撮影:田沼武能

すう‐せい【趨勢】

物事の進み向かう様子。動向。なりゆき。「時代の―」「科学研究の―」

⇒すうせい‐ほう【趨勢法】

すうせい‐ほう【趨勢法】‥ハフ

〔経〕経営分析で期間比較に用いる一手法。基準年度の数値を100とし、比較される年度の数値を基準年度に対する百分比で表すことによって、数値の時系列の変化を分析しようとするもの。

⇒すう‐せい【趨勢】

すう‐そう【芻草】‥サウ

家畜の飼料にする刈草。かいば。まぐさ。

すう‐そう【雛僧】

おさない僧。小僧。

すう‐た【数多】

数の多いこと。あまた。たくさん。

ズーダーマン【Hermann Sudermann】

ドイツの作家。自然主義の小説「憂愁夫人」「猫橋」、戯曲「名誉」「故郷」など。ズーデルマン。(1857〜1928)

す‐うたい【素謡】‥ウタヒ

能の略式演奏の一つ。囃子はやしがなく、舞うこともなく、座ったまま謡曲1番をうたうこと。「―会」

ずう‐たい【図体】ヅウ‥

(ドウタイ(胴体)の訛という)からだ。なり。

▷「大きいからだ」という意をこめて用いることが多い。通言総籬つうげんそうまがき「あのずうてへを見やな。まとい持にすればいいぜ」。「―ばかり大きくて役に立たない」

すう‐だん【数段】

①少ない段数を漠然という語。

②(副詞的に)かなり。はるかに。格段。数等。「この方が―上だ」

スーダン【Sudan】

(「黒人の地」の意)

①アフリカ中部、西は大西洋沿岸から東は紅海沿岸およびエチオピア高原縁辺に、北はサハラ砂漠から南はギニア湾岸にわたる地域。

②アフリカ北東部、ナイル川上流・中流にある共和国。英国とエジプトの共同統治領から1956年に独立。北部はイスラム教徒のアラブ人、南部は黒人が居住。面積250万5000平方キロメートル。人口3451万(2004)。首都ハルツーム。→アフリカ(図)

ハルツーム(スーダン)

撮影:田沼武能

すう‐ち【数値】

①文字によって表された式中の文字に適合する数。例えばaが6を代表すれば、6はaの数値である。

②ある量をなにかの単位で測ってその大きさを表す数。量の計数。

③算出して求められた数。

⇒すうち‐かいせき【数値解析】

⇒すうち‐せいぎょ【数値制御】

⇒すうちせいぎょ‐こうさくきかい【数値制御工作機械】

⇒すうち‐ちず【数値地図】

⇒すうち‐よほう【数値予報】

⇒すうち‐りゅうたい‐りきがく【数値流体力学】

すうち‐かいせき【数値解析】

いろいろな分野に現れる数学的な問題を数値計算により解く方法。微分方程式の数値解法、誤差解析、データ処理、シミュレーションなどに用いられる。数値計算法。

⇒すう‐ち【数値】

すうち‐せいぎょ【数値制御】

(numerical control)移動量・送り速度など、必要な数値データをコンピューターに記憶させ、これによって機械を制御すること。NC

⇒すう‐ち【数値】

すうちせいぎょ‐こうさくきかい【数値制御工作機械】

数値化された一連の信号によって制御され、自動的に工作を行う機械。数値情報は紙テープ・カード・磁気テープなどに蓄えられる。NC工作機械。

⇒すう‐ち【数値】

すうち‐ちず【数値地図】‥ヅ

海岸線・河川・植生・鉄道・道路・土地利用など地表面に関する各種の情報を、数値化してデータベースに集積し、コンピューターで出力して用いる地図。デジタル‐マップ。

⇒すう‐ち【数値】

すう‐ちょくせん【数直線】

一点(原点)および単位の長さの点を定めて、その長さを1として目盛をつけた直線。ふつう水平な直線で、原点の右側に正の数、左側に負の数を目盛る。数直線上の点全体の集合は実数の集合全体と1対1対応する。

すうち‐よほう【数値予報】

コンピューターを用いて行う天気などの予報。風や気温などの時間変化をコンピューターで計算して、将来の大気などの状態を予想する方法。1959年から実用化。

⇒すう‐ち【数値】

すうち‐りゅうたい‐りきがく【数値流体力学】‥リウ‥

(computational fluid dynamics)流体の状態・性質を近似化・モデル化した方程式にもとづき、コンピューターにより流れの数値解を求める方法。CFD

⇒すう‐ち【数値】

スーチン【Chaïm Soutine】

フランスの画家。ロシアの出身。エコール‐ド‐パリを代表する一人。孤独な人間像や不安感を鮮烈な色彩、ねじれた形態、表現主義的な筆致で表現。(1894〜1943)

スーツ【suit】

共布でできた衣服の上下一揃い。男子の背広服の一揃いや、女子の上着とスカートとの一揃い。「紺の―」

⇒スーツ‐ケース【suitcase】

スーツ‐ケース【suitcase】

旅行用の衣類かばん。旅行かばん。

⇒スーツ【suit】

すうてい【崇禎】

中国、明の毅宗(崇禎帝)の年号。(1628〜1644)

⇒すうてい‐てい【崇禎帝】

⇒すうてい‐れきしょ【崇禎暦書】

すうてい‐てい【崇禎帝】

明の第17代の皇帝。毅宗。その治世は農民反乱と建州女直の侵入に苦しめられ、李自成の北京攻略により自殺。(在位1628〜1644)(1610〜1644)

⇒すうてい【崇禎】

すうてい‐れきしょ【崇禎暦書】

明末の暦法書。徐光啓・李之藻やイエズス会士らにより崇禎(1628〜1644)年間に編集。西洋暦法にならって作られたが、明代には施行されず、清で形をかえて施行された。

⇒すうてい【崇禎】

すうでん【崇伝】

⇒いしんすうでん(以心崇伝)

すう‐ど【数度】

①少ない度数を漠然という語。「気温が―下がった」

②そう多くない回数。「まだ―しか会ったことがない」

すう‐とう【数等】

①数段階。

②(副詞的に)かなり。ずっと。はるかに。「彼は―うわてだ」

すう‐とうふん【鄒韜奮】‥タウ‥

(Zou Taofen)中国のジャーナリスト。福建永安生れ。本名、恩潤。週刊誌「生活」「抗戦」などの主筆。国民党独裁に反対し、抗日民族統一戦線結成を推進。(1895〜1944)

スードラ【首陀羅】

⇒シュードラ

す‐うどん【素饂飩】

(→)「かけうどん」に同じ。具が入らないからいう。

すう‐にん【数人】

少ない人数を漠然という語。→すにん

スーパー【super】

①「超…」「上の」「より優れた」の意。「―‐タンカー」

②スーパー‐インポーズの略。「字幕―」

③スーパー‐ヘテロダインの略。

④スーパー‐マーケットの略。

⇒スーパー‐アロイ【superalloy】

⇒スーパー‐インポーズ【superimpose】

⇒スーパー‐カー【super car】

⇒スーパー‐カミオカンデ【Super-Kamiokande】

⇒スーパー‐カレンダー【supercalender】

⇒スーパー‐キャパシター【super capacitor】

⇒スーパー‐コンピューター【supercomputer】

⇒スーパー‐サイエンス‐ハイスクール

⇒スーパー‐スター【superstar】

⇒スーパー‐ストア【superstore】

⇒スーパー‐ソニック【supersonic】

⇒スーパー‐チェーン

⇒スーパー‐チャージャー【supercharger】

⇒スーパー‐ていぼう【スーパー堤防】

⇒スーパー‐とっきゅう【スーパー特急】

⇒スーパーバイザー【supervisor】

⇒スーパー‐ヘテロダイン【superheterodyne】

⇒スーパー‐ボウル【Super Bowl】

⇒スーパー‐ボール【Super Ball】

⇒スーパー‐マーケット【supermarket】

⇒スーパー‐マン【superman】

⇒スーパー‐ライス

⇒スーパー‐リアリズム【superrealism】

スーパー‐アロイ【superalloy】

超合金のこと。超耐熱合金を指すこともある。

⇒スーパー【super】

スーパー‐インポーズ【superimpose】

写真の二重焼付のこと。また、外国映画の画面の上に、上映する国の言葉で字幕を焼き付けること。

⇒スーパー【super】

スーパー‐カー【super car】

高出力・高性能で、特徴的なデザインのスポーツ‐カー。

⇒スーパー【super】

スーパー‐カミオカンデ【Super-Kamiokande】

ニュートリノ検出装置。カミオカンデの性能を増大したもの。1996年稼働。岐阜県神岡鉱山にある。

⇒スーパー【super】

スーパー‐カレンダー【supercalender】

カレンダー(艶出し機械)の一種。紙にいっそう強い光沢を与える機械。強光沢機。

⇒スーパー【super】

スーパー‐キャパシター【super capacitor】

通常のキャパシター(コンデンサー)に比べ、静電容量がはるかに大きいものの総称。電気二重層キャパシターなど。電力貯蔵装置として利用される。

⇒スーパー【super】

スーパー‐コンピューター【supercomputer】

科学技術計算専用の超高速・超大型コンピューター。

⇒スーパー【super】

スーパー‐サイエンス‐ハイスクール

(和製語super science high school)国際的な科学技術系人材の育成をめざして、科学技術・理数教育に重点を置く高等学校。文部科学省が指定。同様の趣旨による学校として、スーパー‐イングリッシュ‐ランゲージ‐ハイスクールがある。

⇒スーパー【super】

スーパー‐スター【superstar】

人気格段のスター。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ストア【superstore】

セルフ‐サービス方式で、日用雑貨・衣料品などを中心に販売する大規模小売店。本来は食料品を扱わないものをいう。スーパー。→スーパー‐マーケット。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ソニック【supersonic】

①超音速。

②気体の流れの中にある物体の相対速度が、物体のどの部分でも気体中の音速を超えているときの、その気体の流れまたは物体の運動。

⇒スーパー【super】

スーパー‐チェーン

(和製語super chain)多店舗展開しているスーパー‐マーケット。スーパーマーケット‐チェーンの略。

⇒スーパー【super】

スーパー‐チャージャー【supercharger】

(→)過給器に同じ。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ていぼう【スーパー堤防】‥バウ

上部の幅が50〜100メートルと広い堤防。水があふれたときの安全性を高めるとともに、水辺を有効に利用できる。

⇒スーパー【super】

スーパー‐とっきゅう【スーパー特急】‥トクキフ

基本的な構造物は新幹線規格で建設し、車両や軌道は在来線規格によって運転し、在来線との互換性を優先する方式の鉄道。

⇒スーパー【super】

スーパーバイザー【supervisor】

監督者。管理者。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ヘテロダイン【superheterodyne】

電波受信の一方式。受信回路内で、受信電波と少し異なる周波数の高周波電流を発生させ、受信電波にこれを加えることにより、それらの電流の周波数の差、すなわち唸うなりを生じさせて中間周波電流をつくり、それを増幅したのち復調する方式。無線の受信機に広く使われている。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ボウル【Super Bowl】

アメリカン‐フットボールで、NFLの王座決定戦。AFC(アメリカン‐フットボール‐カンファレンス)とNFC(ナショナル‐フットボール‐カンファレンス)を勝ち抜いた2チームによって争われる。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ボール【Super Ball】

ゴム製でよく弾む小さいボール。商標名。

⇒スーパー【super】

スーパー‐マーケット【supermarket】

主に日用品を扱い、買手が売場から直接商品を籠に入れ、レジで代金を支払うセルフ‐サービス方式の大規模店。スーパー。

⇒スーパー【super】

スーパー‐マン【superman】

①人間ばなれした能力の持ち主。超人。

②(Superman)米国の漫画家シーゲル(J. Siegel1914〜1996)とシュースター(J. Shuster1914〜1992)の考案した、漫画・映画の主人公。空を飛ぶなどさまざまの超能力をもつ異星人。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ライス

(和製語super rice)高収量・良食味・低アミロース・低アレルゲンなど新しい質の米を開発する日本政府の育種プロジェクト。スーパー‐ライス計画。

⇒スーパー【super】

スーパー‐リアリズム【superrealism】

超写実主義。日常の光景や人物を、きわめて精密な写実によって実物そっくりに表現しようとする傾向。1960年代後半アメリカを中心に広がりをみた。ハイパー‐リアリズム。フォト‐リアリズム。

⇒スーパー【super】

すう‐はい【崇拝】

①あがめうやまうこと。「英雄―」「舶来品―」

②〔宗〕(worship)宗教的対象を崇敬し、これに帰依きえする心的態度とその外的表現との総称。「神を―する」

すう‐び【崇美】

けだかくて美しいこと。そうび。

すう‐ひょう【数表】‥ヘウ

さまざまな数値を、利用しやすいように表にしたもの。

すう‐ふ【枢府】

枢密院の異称。

スープ【soup】

西洋料理の汁物。肉・魚・野菜などを煮出してとった出し汁を土台としてつくる。コンソメ・ポタージュなど。ソップ。「野菜―」

⇒スープ‐ストック

ズーフ【Hendrik Doeff】

江戸後期の長崎オランダ商館長。日本名は道富。蘭日辞典「ズーフ‐ハルマ」を編纂。帰国後「日本回想録」を著す。(1777〜1835)→ハルマ(波留麻)

スーフィズム【Sufism】

イスラムの神秘主義。神の愛、神との合一を強調し、独特の哲学を生み出す。また、実践のために多くの教団が発達した。神秘主義者をスーフィー(スーフ(羊毛)製の粗衣をまとい修行する者の意)と呼ぶところからいう。

すうふく‐じ【崇福寺】

①大津市滋賀里にあった寺。668年創建。志賀山寺・志賀寺とも称し、奈良時代には十大寺の一つ。平安末期ごろ廃寺。天智天皇の大津京址考証上の重要遺構。すふくじ。

②⇒そうふくじ

スープ‐ストック

(soup stock)肉・魚・野菜などの煮出し汁。スープなどの素もととして用いる。ブロス。ブイヨン。→ストック

⇒スープ【soup】

スーブニール【souvenir フランス】

⇒スーベニア

スーベニア【souvenir】

記念品。形見。みやげ。スーブニール。

すう‐ほう【崇奉】

あがめいただくこと。

スーポー【Philippe Soupault】

フランスの詩人。ダダイスム・シュールレアリスムなどの前衛文学運動で中心的役割を果たす。ブルトンとの合作「磁場」のほか、「オード集」などの詩集がある。(1897〜1990)

すう‐ぼく【芻牧】

草を刈り牛馬を飼うこと。また、その人。

すう‐まつ【芻秣】

かいば。まぐさ。

すう‐みつ【枢密】

枢要の機密。政治の機密。

⇒すうみつ‐いん【枢密院】

⇒すうみつ‐こもんかん【枢密顧問官】

すうみつ‐いん【枢密院】‥ヰン

君主の最高諮問機関。

①唐では宦官が機密をつかさどった官庁。五代・宋・元は文官を用い、軍政をつかさどった。行政の中書省と相対し、軍事権を統轄。明代に廃止。

②明治憲法下で、重要な国務および皇室の大事に関し、天皇の諮詢しじゅんに応えることを任務とした合議機関。議長・副議長・顧問官で組織し、国務大臣および成年以上の親王も列し得た。1888年(明治21)設置。1947年廃止。枢府。中江兆民、警世放言「―は伊藤侯総理大臣たりし時の遺物なり」

⇒すう‐みつ【枢密】

すうみつ‐こもんかん【枢密顧問官】‥クワン

枢密院2を構成した顧問官。

⇒すう‐みつ【枢密】

すう‐む【枢務】

枢要な政務。機密の事務。

ズーム【zoom】

①ズームアウトまたはズームインの略。

②ズームレンズのこと。

⇒ズーム‐アウト【zoom out】

⇒ズーム‐アップ【zoom up】

⇒ズーム‐イン【zoom in】

⇒ズーム‐レンズ【zoom lens】

ズーム‐アウト【zoom out】

映画・テレビなどで、被写体を大写しから急速に縮小して撮影すること。被写体の置かれた状況をみせる手法。

⇒ズーム【zoom】

ズーム‐アップ【zoom up】

カメラを被写体に急速に近づけるように大写しにすること。

⇒ズーム【zoom】

ズーム‐イン【zoom in】

映画・テレビなどで、被写体を急速に大写しにすること。被写体を注目させたいときに使う手法。ズームアップ。

⇒ズーム【zoom】

ズーム‐レンズ【zoom lens】

構成レンズの一部を動かすことにより、焦点面位置を変えることなく、焦点距離を連続的に変化できる撮影用レンズ。このレンズを使用すると、映像の大きさを連続的に変えられる。

⇒ズーム【zoom】

すうめい‐とう【崇明島】‥タウ

(Chongming Dao)長江河口に泥砂が堆積してできた、中国で3番目に大きい島。面積1083平方キロメートル。灌漑が整い、農業が発達。1958年江蘇省から上海市に編入。

すう‐よう【枢要】‥エウ

かんじんなところ。かなめ。「―な地位」

⇒すうよう‐とく【枢要徳】

すうよう‐とく【枢要徳】‥エウ‥

〔哲〕(cardinal virtues)もろもろの徳を集大成する最も根本的な徳。アリストテレス以来、賢慮・勇気・節制・正義の四徳が枢要徳として重視され、キリスト教、特にカトリシズムでは、信仰・愛・希望の神学的徳(対神徳)が枢要徳を完成するとしている。元徳。主徳。

⇒すう‐よう【枢要】

スーラ【Georges P. Seurat】

フランスの画家。印象主義の色彩理論をさらに進めて点描を追究。緊密で静的な画面を構成し、新印象主義の代表者となった。作「グランド‐ジャット島の日曜日の午後」など。(1859〜1891)

すう‐り【数理】

数学の理論。俗に、算数・計算のこと。「―に明るい人だ」

⇒すうり‐けいかくほう【数理計画法】

⇒すうり‐けいざいがく【数理経済学】

⇒すうり‐てつがく【数理哲学】

⇒すうり‐とうけいがく【数理統計学】

⇒すうり‐ろんりがく【数理論理学】

すうり‐けいかくほう【数理計画法】‥クワクハフ

(mathematical programming)ある制約条件のもとで、目的とする量や関数を最大または最小にする条件を求める数学的方法。線形計画法・非線形計画法・動的計画法など。

⇒すう‐り【数理】

すうり‐けいざいがく【数理経済学】

経済現象を数学的な方法で分析・叙述しようとする経済学。→純粋経済学。

⇒すう‐り【数理】

すうり‐てつがく【数理哲学】

数学の対象や方法に関する諸問題の論理的・認識論的根拠を研究する哲学の一部門。デデキントやカントルの集合論的発想以後、数学基礎論と関係が深い。数学の哲学。

⇒すう‐り【数理】

すうり‐とうけいがく【数理統計学】

確率論を応用して対象とする現象の数値データから、全体的な規則性を求める技法。しばしば推計学を意味する。

⇒すう‐り【数理】

すう‐りょう【芻糧】‥リヤウ

まぐさと兵士の食べもの。人馬の食糧。

すう‐りょう【数量】‥リヤウ

個数と分量。かずとかさ。また一般に、量。

⇒すうりょう‐か【数量化】

⇒すうりょう‐けいき【数量景気】

⇒すうりょう‐し【数量詞】

すうりょう‐か【数量化】‥リヤウクワ

いろいろな情報を数や量に変換して表すこと。

⇒すう‐りょう【数量】

すうりょう‐けいき【数量景気】‥リヤウ‥

物価が上がらなくても取引高がふえることによって企業の収益がふえ、景気のよくなる状態。これに対し、物価が上がって景気のよくなる状態を価格景気という。

⇒すう‐りょう【数量】

すうりょう‐し【数量詞】‥リヤウ‥

(quantifier)事物の数や量を表す語類。英語のall, many, some, few, littleなどで、独立した品詞とされることもある。広義には数詞も含む。

⇒すう‐りょう【数量】

すうり‐ろんりがく【数理論理学】

(mathematic logics)論理学の数学的記号化により形式的完成をもたらしたブールやフレーゲの記号論理学。

⇒すう‐り【数理】

ズールー【Zulu】

南アフリカの東部、クワズール‐ナタール州を中心に広く居住する民族。バンツー語族に属するングニ系言語を話す。19世紀前半に周辺の諸民族を征服し、軍事王国を築いた。

スールダース【Sūrdās】

北インドの抒情詩人。古典文学に民間思想と歌謡を取りいれ、クリシュナ神への信愛を中世ヒンディー語で詠う。作「スール‐サーガル」ほか。(1483頃〜1563頃)

すう‐れつ【数列】

①〔数〕ある規則に従って数をa1,a2,a3,…,an,…と一列に並べたもの。すなわち自然数全体の集合から数の集合への写像を数列という。簡単に{an}と書く。a1,a2,…のおのおのを数列の項といい、anを第n項という。

②いくつかの列。

すうろ‐の‐がく【鄒魯の学】

(孔子は魯の人、孟子は鄒の人であるから)孔孟の学。儒学。

すうわり

しとやかなさま。しなやかなさま。また、すらりとしたさま。浮世風呂2「ほつそり―柳腰とさへいふじやあねえか」

すえ【末】スヱ

(「もと(本)」の対)

①物の先端。はし。末端。万葉集14「梓弓あずさゆみ―に玉纏まき」

②草木の先端。こずえ・枝先・葉ずえなど。うら。万葉集20「秋風の―吹き靡く萩の花」

③山のいただき。祝詞、大祓詞「高山、短山ひきやまの―より」

④しも。下方。源氏物語若菜上「かならず、さりとて、―の人おろかなるやうもなし」

⑤ある期間の終り(に近い方)。「年の―」「大正の―」

⑥物事の結末。結果。増鏡「そのうらみの―などより事起るなりけり」。「長い議論の―」

⑦のち。未来。ゆくすえ。源氏物語梅枝「かの須磨の日記は、―にもつたへ、知らせんとおぼせど」。「―たのもしい」

⑧子孫。後裔こうえい。源氏物語若菜上「その報いに、かく―は無きなり」。「源氏の―」

⑨生れ順が一番あとであること。源氏物語柏木「かく心ことなる御腹にて、―に出でおはしたる御おぼえ、いみじかりなん」。「―の妹」

⑩政治道徳などがすたれた時代。すたれ衰えた時代。末世。澆季ぎょうきの世。源氏物語梅枝「よろづの事、昔には劣りざまに、遠くなりゆく世の―なれど」。「世も―だ」

⑪主要でない部分。取るに足りないもの。「そんな問題は―の―だ」

⑫短歌の下の句。

⑬神楽歌を奏するのに神座に向かって右方の座席。また、そこにすわる奏者。末方。また、その受持ちの歌の部分。

⇒末四十より今の三十

⇒末大なれば必ず折る

⇒末通る

⇒末無し

⇒末の露、本の雫

すえ【陶】スヱ

やきもの。陶器。すえもの。雄略紀「新漢いまきのあやの陶部すえつくり高貴」

すえ【陶】スヱ

姓氏の一つ。

⇒すえ‐はるかた【陶晴賢】

すえ【仮髻・仮髪】スヱ

奈良・平安時代、女の髪に添えて結んだそえがみ。〈倭名類聚鈔14〉

ず‐え【図会】ヅヱ

ある種の図や絵を集めたもの。「名所―」

ず‐え【図絵】ヅヱ

(→)図画ずがに同じ。

すえ‐うつわもの【陶器】スヱウツハモノ

焼物。陶器。〈倭名類聚鈔16〉

すえ‐うら【居浦】スヱ‥

江戸時代、他藩からの入漁者に年季を切って貸与した一定居住地。

スエージング【swaging】

金属材料の線・管・棒材などを工具間で圧縮成型する加工法。転打法。

スエーター【sweater】

⇒セーター

スエード【suède フランス】

(もと「スウェーデン」の意から)なめし革の一種。子牛・子山羊などの裏皮をけばだてたもの。靴・手袋などに用いる。

すえ‐おき【据置き】スヱ‥

①すえおくこと。「契約の―」

②貯金・年金・債券などを、一定期間払戻しまたは償還をしないでおくこと。「―貯金」

すえ‐お・く【据え置く】スヱ‥

〔他五〕

①すえておく。備えつけておく。

②そのままにして手をつけずにおく。「定価を―・く」

③(→)「据置き」2をする。

すえ‐おけ【据え桶】スヱヲケ

水を入れておく大きな溜桶。〈日葡辞書〉

すえ‐おそろし・い【末恐ろしい】スヱ‥

〔形〕[文]すゑおそろ・し(シク)

将来どうなるか恐ろしい。行く末が思いやられ不安である。「―・い子だ」

すえ‐かた【末方】スヱ‥

宮廷の神楽の演奏で、あとに唱え歌う側。神殿に向かって右側に座る。↔本方もとかた

すえ‐かなもの【据金物・居文金物】スヱ‥

①かざりにすえる金具。

②甲冑かっちゅうの金具廻まわりや吹返しにすえる金物。→大鎧おおよろい(図)

すえ‐か・ねる【据え兼ねる】スヱ‥

〔自下一〕

(多く、「腹に―・ねる」の形で使う)

⇒はら(腹)(成句)

すえ‐がま【陶窯】スヱ‥

陶器を焼くかまど。

すえかわ【末川】スヱカハ

姓氏の一つ。

⇒すえかわ‐ひろし【末川博】

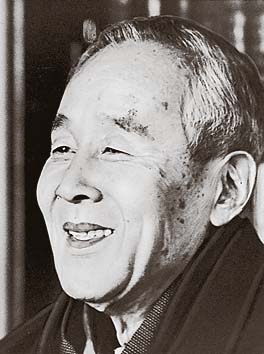

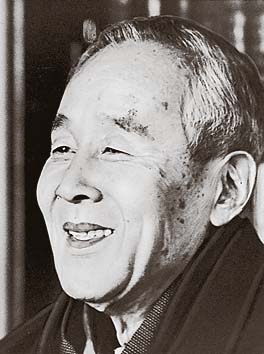

すえかわ‐ひろし【末川博】スヱカハ‥

民法学者。山口県生れ。1933年滝川事件に際し、京大教授を辞職。第二次大戦後、立命館大学総長。幅広い著作と実践活動で民主主義・平和運動に貢献。著「権利侵害論」「権利濫用の研究」、編「岩波六法全書」など。(1892〜1977)

末川博

提供:毎日新聞社

すう‐ち【数値】

①文字によって表された式中の文字に適合する数。例えばaが6を代表すれば、6はaの数値である。

②ある量をなにかの単位で測ってその大きさを表す数。量の計数。

③算出して求められた数。

⇒すうち‐かいせき【数値解析】

⇒すうち‐せいぎょ【数値制御】

⇒すうちせいぎょ‐こうさくきかい【数値制御工作機械】

⇒すうち‐ちず【数値地図】

⇒すうち‐よほう【数値予報】

⇒すうち‐りゅうたい‐りきがく【数値流体力学】

すうち‐かいせき【数値解析】

いろいろな分野に現れる数学的な問題を数値計算により解く方法。微分方程式の数値解法、誤差解析、データ処理、シミュレーションなどに用いられる。数値計算法。

⇒すう‐ち【数値】

すうち‐せいぎょ【数値制御】

(numerical control)移動量・送り速度など、必要な数値データをコンピューターに記憶させ、これによって機械を制御すること。NC

⇒すう‐ち【数値】

すうちせいぎょ‐こうさくきかい【数値制御工作機械】

数値化された一連の信号によって制御され、自動的に工作を行う機械。数値情報は紙テープ・カード・磁気テープなどに蓄えられる。NC工作機械。

⇒すう‐ち【数値】

すうち‐ちず【数値地図】‥ヅ

海岸線・河川・植生・鉄道・道路・土地利用など地表面に関する各種の情報を、数値化してデータベースに集積し、コンピューターで出力して用いる地図。デジタル‐マップ。

⇒すう‐ち【数値】

すう‐ちょくせん【数直線】

一点(原点)および単位の長さの点を定めて、その長さを1として目盛をつけた直線。ふつう水平な直線で、原点の右側に正の数、左側に負の数を目盛る。数直線上の点全体の集合は実数の集合全体と1対1対応する。

すうち‐よほう【数値予報】

コンピューターを用いて行う天気などの予報。風や気温などの時間変化をコンピューターで計算して、将来の大気などの状態を予想する方法。1959年から実用化。

⇒すう‐ち【数値】

すうち‐りゅうたい‐りきがく【数値流体力学】‥リウ‥

(computational fluid dynamics)流体の状態・性質を近似化・モデル化した方程式にもとづき、コンピューターにより流れの数値解を求める方法。CFD

⇒すう‐ち【数値】

スーチン【Chaïm Soutine】

フランスの画家。ロシアの出身。エコール‐ド‐パリを代表する一人。孤独な人間像や不安感を鮮烈な色彩、ねじれた形態、表現主義的な筆致で表現。(1894〜1943)

スーツ【suit】

共布でできた衣服の上下一揃い。男子の背広服の一揃いや、女子の上着とスカートとの一揃い。「紺の―」

⇒スーツ‐ケース【suitcase】

スーツ‐ケース【suitcase】

旅行用の衣類かばん。旅行かばん。

⇒スーツ【suit】

すうてい【崇禎】

中国、明の毅宗(崇禎帝)の年号。(1628〜1644)

⇒すうてい‐てい【崇禎帝】

⇒すうてい‐れきしょ【崇禎暦書】

すうてい‐てい【崇禎帝】

明の第17代の皇帝。毅宗。その治世は農民反乱と建州女直の侵入に苦しめられ、李自成の北京攻略により自殺。(在位1628〜1644)(1610〜1644)

⇒すうてい【崇禎】

すうてい‐れきしょ【崇禎暦書】

明末の暦法書。徐光啓・李之藻やイエズス会士らにより崇禎(1628〜1644)年間に編集。西洋暦法にならって作られたが、明代には施行されず、清で形をかえて施行された。

⇒すうてい【崇禎】

すうでん【崇伝】

⇒いしんすうでん(以心崇伝)

すう‐ど【数度】

①少ない度数を漠然という語。「気温が―下がった」

②そう多くない回数。「まだ―しか会ったことがない」

すう‐とう【数等】

①数段階。

②(副詞的に)かなり。ずっと。はるかに。「彼は―うわてだ」

すう‐とうふん【鄒韜奮】‥タウ‥

(Zou Taofen)中国のジャーナリスト。福建永安生れ。本名、恩潤。週刊誌「生活」「抗戦」などの主筆。国民党独裁に反対し、抗日民族統一戦線結成を推進。(1895〜1944)

スードラ【首陀羅】

⇒シュードラ

す‐うどん【素饂飩】

(→)「かけうどん」に同じ。具が入らないからいう。

すう‐にん【数人】

少ない人数を漠然という語。→すにん

スーパー【super】

①「超…」「上の」「より優れた」の意。「―‐タンカー」

②スーパー‐インポーズの略。「字幕―」

③スーパー‐ヘテロダインの略。

④スーパー‐マーケットの略。

⇒スーパー‐アロイ【superalloy】

⇒スーパー‐インポーズ【superimpose】

⇒スーパー‐カー【super car】

⇒スーパー‐カミオカンデ【Super-Kamiokande】

⇒スーパー‐カレンダー【supercalender】

⇒スーパー‐キャパシター【super capacitor】

⇒スーパー‐コンピューター【supercomputer】

⇒スーパー‐サイエンス‐ハイスクール

⇒スーパー‐スター【superstar】

⇒スーパー‐ストア【superstore】

⇒スーパー‐ソニック【supersonic】

⇒スーパー‐チェーン

⇒スーパー‐チャージャー【supercharger】

⇒スーパー‐ていぼう【スーパー堤防】

⇒スーパー‐とっきゅう【スーパー特急】

⇒スーパーバイザー【supervisor】

⇒スーパー‐ヘテロダイン【superheterodyne】

⇒スーパー‐ボウル【Super Bowl】

⇒スーパー‐ボール【Super Ball】

⇒スーパー‐マーケット【supermarket】

⇒スーパー‐マン【superman】

⇒スーパー‐ライス

⇒スーパー‐リアリズム【superrealism】

スーパー‐アロイ【superalloy】

超合金のこと。超耐熱合金を指すこともある。

⇒スーパー【super】

スーパー‐インポーズ【superimpose】

写真の二重焼付のこと。また、外国映画の画面の上に、上映する国の言葉で字幕を焼き付けること。

⇒スーパー【super】

スーパー‐カー【super car】

高出力・高性能で、特徴的なデザインのスポーツ‐カー。

⇒スーパー【super】

スーパー‐カミオカンデ【Super-Kamiokande】

ニュートリノ検出装置。カミオカンデの性能を増大したもの。1996年稼働。岐阜県神岡鉱山にある。

⇒スーパー【super】

スーパー‐カレンダー【supercalender】

カレンダー(艶出し機械)の一種。紙にいっそう強い光沢を与える機械。強光沢機。

⇒スーパー【super】

スーパー‐キャパシター【super capacitor】

通常のキャパシター(コンデンサー)に比べ、静電容量がはるかに大きいものの総称。電気二重層キャパシターなど。電力貯蔵装置として利用される。

⇒スーパー【super】

スーパー‐コンピューター【supercomputer】

科学技術計算専用の超高速・超大型コンピューター。

⇒スーパー【super】

スーパー‐サイエンス‐ハイスクール

(和製語super science high school)国際的な科学技術系人材の育成をめざして、科学技術・理数教育に重点を置く高等学校。文部科学省が指定。同様の趣旨による学校として、スーパー‐イングリッシュ‐ランゲージ‐ハイスクールがある。

⇒スーパー【super】

スーパー‐スター【superstar】

人気格段のスター。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ストア【superstore】

セルフ‐サービス方式で、日用雑貨・衣料品などを中心に販売する大規模小売店。本来は食料品を扱わないものをいう。スーパー。→スーパー‐マーケット。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ソニック【supersonic】

①超音速。

②気体の流れの中にある物体の相対速度が、物体のどの部分でも気体中の音速を超えているときの、その気体の流れまたは物体の運動。

⇒スーパー【super】

スーパー‐チェーン

(和製語super chain)多店舗展開しているスーパー‐マーケット。スーパーマーケット‐チェーンの略。

⇒スーパー【super】

スーパー‐チャージャー【supercharger】

(→)過給器に同じ。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ていぼう【スーパー堤防】‥バウ

上部の幅が50〜100メートルと広い堤防。水があふれたときの安全性を高めるとともに、水辺を有効に利用できる。

⇒スーパー【super】

スーパー‐とっきゅう【スーパー特急】‥トクキフ

基本的な構造物は新幹線規格で建設し、車両や軌道は在来線規格によって運転し、在来線との互換性を優先する方式の鉄道。

⇒スーパー【super】

スーパーバイザー【supervisor】

監督者。管理者。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ヘテロダイン【superheterodyne】

電波受信の一方式。受信回路内で、受信電波と少し異なる周波数の高周波電流を発生させ、受信電波にこれを加えることにより、それらの電流の周波数の差、すなわち唸うなりを生じさせて中間周波電流をつくり、それを増幅したのち復調する方式。無線の受信機に広く使われている。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ボウル【Super Bowl】

アメリカン‐フットボールで、NFLの王座決定戦。AFC(アメリカン‐フットボール‐カンファレンス)とNFC(ナショナル‐フットボール‐カンファレンス)を勝ち抜いた2チームによって争われる。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ボール【Super Ball】

ゴム製でよく弾む小さいボール。商標名。

⇒スーパー【super】

スーパー‐マーケット【supermarket】

主に日用品を扱い、買手が売場から直接商品を籠に入れ、レジで代金を支払うセルフ‐サービス方式の大規模店。スーパー。

⇒スーパー【super】

スーパー‐マン【superman】

①人間ばなれした能力の持ち主。超人。

②(Superman)米国の漫画家シーゲル(J. Siegel1914〜1996)とシュースター(J. Shuster1914〜1992)の考案した、漫画・映画の主人公。空を飛ぶなどさまざまの超能力をもつ異星人。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ライス

(和製語super rice)高収量・良食味・低アミロース・低アレルゲンなど新しい質の米を開発する日本政府の育種プロジェクト。スーパー‐ライス計画。

⇒スーパー【super】

スーパー‐リアリズム【superrealism】

超写実主義。日常の光景や人物を、きわめて精密な写実によって実物そっくりに表現しようとする傾向。1960年代後半アメリカを中心に広がりをみた。ハイパー‐リアリズム。フォト‐リアリズム。

⇒スーパー【super】

すう‐はい【崇拝】

①あがめうやまうこと。「英雄―」「舶来品―」

②〔宗〕(worship)宗教的対象を崇敬し、これに帰依きえする心的態度とその外的表現との総称。「神を―する」

すう‐び【崇美】

けだかくて美しいこと。そうび。

すう‐ひょう【数表】‥ヘウ

さまざまな数値を、利用しやすいように表にしたもの。

すう‐ふ【枢府】

枢密院の異称。

スープ【soup】

西洋料理の汁物。肉・魚・野菜などを煮出してとった出し汁を土台としてつくる。コンソメ・ポタージュなど。ソップ。「野菜―」

⇒スープ‐ストック

ズーフ【Hendrik Doeff】

江戸後期の長崎オランダ商館長。日本名は道富。蘭日辞典「ズーフ‐ハルマ」を編纂。帰国後「日本回想録」を著す。(1777〜1835)→ハルマ(波留麻)

スーフィズム【Sufism】

イスラムの神秘主義。神の愛、神との合一を強調し、独特の哲学を生み出す。また、実践のために多くの教団が発達した。神秘主義者をスーフィー(スーフ(羊毛)製の粗衣をまとい修行する者の意)と呼ぶところからいう。

すうふく‐じ【崇福寺】

①大津市滋賀里にあった寺。668年創建。志賀山寺・志賀寺とも称し、奈良時代には十大寺の一つ。平安末期ごろ廃寺。天智天皇の大津京址考証上の重要遺構。すふくじ。

②⇒そうふくじ

スープ‐ストック

(soup stock)肉・魚・野菜などの煮出し汁。スープなどの素もととして用いる。ブロス。ブイヨン。→ストック

⇒スープ【soup】

スーブニール【souvenir フランス】

⇒スーベニア

スーベニア【souvenir】

記念品。形見。みやげ。スーブニール。

すう‐ほう【崇奉】

あがめいただくこと。

スーポー【Philippe Soupault】

フランスの詩人。ダダイスム・シュールレアリスムなどの前衛文学運動で中心的役割を果たす。ブルトンとの合作「磁場」のほか、「オード集」などの詩集がある。(1897〜1990)

すう‐ぼく【芻牧】

草を刈り牛馬を飼うこと。また、その人。

すう‐まつ【芻秣】

かいば。まぐさ。

すう‐みつ【枢密】

枢要の機密。政治の機密。

⇒すうみつ‐いん【枢密院】

⇒すうみつ‐こもんかん【枢密顧問官】

すうみつ‐いん【枢密院】‥ヰン

君主の最高諮問機関。

①唐では宦官が機密をつかさどった官庁。五代・宋・元は文官を用い、軍政をつかさどった。行政の中書省と相対し、軍事権を統轄。明代に廃止。

②明治憲法下で、重要な国務および皇室の大事に関し、天皇の諮詢しじゅんに応えることを任務とした合議機関。議長・副議長・顧問官で組織し、国務大臣および成年以上の親王も列し得た。1888年(明治21)設置。1947年廃止。枢府。中江兆民、警世放言「―は伊藤侯総理大臣たりし時の遺物なり」

⇒すう‐みつ【枢密】

すうみつ‐こもんかん【枢密顧問官】‥クワン

枢密院2を構成した顧問官。

⇒すう‐みつ【枢密】

すう‐む【枢務】

枢要な政務。機密の事務。

ズーム【zoom】

①ズームアウトまたはズームインの略。

②ズームレンズのこと。

⇒ズーム‐アウト【zoom out】

⇒ズーム‐アップ【zoom up】

⇒ズーム‐イン【zoom in】

⇒ズーム‐レンズ【zoom lens】

ズーム‐アウト【zoom out】

映画・テレビなどで、被写体を大写しから急速に縮小して撮影すること。被写体の置かれた状況をみせる手法。

⇒ズーム【zoom】

ズーム‐アップ【zoom up】

カメラを被写体に急速に近づけるように大写しにすること。

⇒ズーム【zoom】

ズーム‐イン【zoom in】

映画・テレビなどで、被写体を急速に大写しにすること。被写体を注目させたいときに使う手法。ズームアップ。

⇒ズーム【zoom】

ズーム‐レンズ【zoom lens】

構成レンズの一部を動かすことにより、焦点面位置を変えることなく、焦点距離を連続的に変化できる撮影用レンズ。このレンズを使用すると、映像の大きさを連続的に変えられる。

⇒ズーム【zoom】

すうめい‐とう【崇明島】‥タウ

(Chongming Dao)長江河口に泥砂が堆積してできた、中国で3番目に大きい島。面積1083平方キロメートル。灌漑が整い、農業が発達。1958年江蘇省から上海市に編入。

すう‐よう【枢要】‥エウ

かんじんなところ。かなめ。「―な地位」

⇒すうよう‐とく【枢要徳】

すうよう‐とく【枢要徳】‥エウ‥

〔哲〕(cardinal virtues)もろもろの徳を集大成する最も根本的な徳。アリストテレス以来、賢慮・勇気・節制・正義の四徳が枢要徳として重視され、キリスト教、特にカトリシズムでは、信仰・愛・希望の神学的徳(対神徳)が枢要徳を完成するとしている。元徳。主徳。

⇒すう‐よう【枢要】

スーラ【Georges P. Seurat】

フランスの画家。印象主義の色彩理論をさらに進めて点描を追究。緊密で静的な画面を構成し、新印象主義の代表者となった。作「グランド‐ジャット島の日曜日の午後」など。(1859〜1891)

すう‐り【数理】

数学の理論。俗に、算数・計算のこと。「―に明るい人だ」

⇒すうり‐けいかくほう【数理計画法】

⇒すうり‐けいざいがく【数理経済学】

⇒すうり‐てつがく【数理哲学】

⇒すうり‐とうけいがく【数理統計学】

⇒すうり‐ろんりがく【数理論理学】

すうり‐けいかくほう【数理計画法】‥クワクハフ

(mathematical programming)ある制約条件のもとで、目的とする量や関数を最大または最小にする条件を求める数学的方法。線形計画法・非線形計画法・動的計画法など。

⇒すう‐り【数理】

すうり‐けいざいがく【数理経済学】

経済現象を数学的な方法で分析・叙述しようとする経済学。→純粋経済学。

⇒すう‐り【数理】

すうり‐てつがく【数理哲学】

数学の対象や方法に関する諸問題の論理的・認識論的根拠を研究する哲学の一部門。デデキントやカントルの集合論的発想以後、数学基礎論と関係が深い。数学の哲学。

⇒すう‐り【数理】

すうり‐とうけいがく【数理統計学】

確率論を応用して対象とする現象の数値データから、全体的な規則性を求める技法。しばしば推計学を意味する。

⇒すう‐り【数理】

すう‐りょう【芻糧】‥リヤウ

まぐさと兵士の食べもの。人馬の食糧。

すう‐りょう【数量】‥リヤウ

個数と分量。かずとかさ。また一般に、量。

⇒すうりょう‐か【数量化】

⇒すうりょう‐けいき【数量景気】

⇒すうりょう‐し【数量詞】

すうりょう‐か【数量化】‥リヤウクワ

いろいろな情報を数や量に変換して表すこと。

⇒すう‐りょう【数量】

すうりょう‐けいき【数量景気】‥リヤウ‥

物価が上がらなくても取引高がふえることによって企業の収益がふえ、景気のよくなる状態。これに対し、物価が上がって景気のよくなる状態を価格景気という。

⇒すう‐りょう【数量】

すうりょう‐し【数量詞】‥リヤウ‥

(quantifier)事物の数や量を表す語類。英語のall, many, some, few, littleなどで、独立した品詞とされることもある。広義には数詞も含む。

⇒すう‐りょう【数量】

すうり‐ろんりがく【数理論理学】

(mathematic logics)論理学の数学的記号化により形式的完成をもたらしたブールやフレーゲの記号論理学。

⇒すう‐り【数理】

ズールー【Zulu】

南アフリカの東部、クワズール‐ナタール州を中心に広く居住する民族。バンツー語族に属するングニ系言語を話す。19世紀前半に周辺の諸民族を征服し、軍事王国を築いた。

スールダース【Sūrdās】

北インドの抒情詩人。古典文学に民間思想と歌謡を取りいれ、クリシュナ神への信愛を中世ヒンディー語で詠う。作「スール‐サーガル」ほか。(1483頃〜1563頃)

すう‐れつ【数列】

①〔数〕ある規則に従って数をa1,a2,a3,…,an,…と一列に並べたもの。すなわち自然数全体の集合から数の集合への写像を数列という。簡単に{an}と書く。a1,a2,…のおのおのを数列の項といい、anを第n項という。

②いくつかの列。

すうろ‐の‐がく【鄒魯の学】

(孔子は魯の人、孟子は鄒の人であるから)孔孟の学。儒学。

すうわり

しとやかなさま。しなやかなさま。また、すらりとしたさま。浮世風呂2「ほつそり―柳腰とさへいふじやあねえか」

すえ【末】スヱ

(「もと(本)」の対)

①物の先端。はし。末端。万葉集14「梓弓あずさゆみ―に玉纏まき」

②草木の先端。こずえ・枝先・葉ずえなど。うら。万葉集20「秋風の―吹き靡く萩の花」

③山のいただき。祝詞、大祓詞「高山、短山ひきやまの―より」

④しも。下方。源氏物語若菜上「かならず、さりとて、―の人おろかなるやうもなし」

⑤ある期間の終り(に近い方)。「年の―」「大正の―」

⑥物事の結末。結果。増鏡「そのうらみの―などより事起るなりけり」。「長い議論の―」

⑦のち。未来。ゆくすえ。源氏物語梅枝「かの須磨の日記は、―にもつたへ、知らせんとおぼせど」。「―たのもしい」

⑧子孫。後裔こうえい。源氏物語若菜上「その報いに、かく―は無きなり」。「源氏の―」

⑨生れ順が一番あとであること。源氏物語柏木「かく心ことなる御腹にて、―に出でおはしたる御おぼえ、いみじかりなん」。「―の妹」

⑩政治道徳などがすたれた時代。すたれ衰えた時代。末世。澆季ぎょうきの世。源氏物語梅枝「よろづの事、昔には劣りざまに、遠くなりゆく世の―なれど」。「世も―だ」

⑪主要でない部分。取るに足りないもの。「そんな問題は―の―だ」

⑫短歌の下の句。

⑬神楽歌を奏するのに神座に向かって右方の座席。また、そこにすわる奏者。末方。また、その受持ちの歌の部分。

⇒末四十より今の三十

⇒末大なれば必ず折る

⇒末通る

⇒末無し

⇒末の露、本の雫

すえ【陶】スヱ

やきもの。陶器。すえもの。雄略紀「新漢いまきのあやの陶部すえつくり高貴」

すえ【陶】スヱ

姓氏の一つ。

⇒すえ‐はるかた【陶晴賢】

すえ【仮髻・仮髪】スヱ

奈良・平安時代、女の髪に添えて結んだそえがみ。〈倭名類聚鈔14〉

ず‐え【図会】ヅヱ

ある種の図や絵を集めたもの。「名所―」

ず‐え【図絵】ヅヱ

(→)図画ずがに同じ。

すえ‐うつわもの【陶器】スヱウツハモノ

焼物。陶器。〈倭名類聚鈔16〉

すえ‐うら【居浦】スヱ‥

江戸時代、他藩からの入漁者に年季を切って貸与した一定居住地。

スエージング【swaging】

金属材料の線・管・棒材などを工具間で圧縮成型する加工法。転打法。

スエーター【sweater】

⇒セーター

スエード【suède フランス】

(もと「スウェーデン」の意から)なめし革の一種。子牛・子山羊などの裏皮をけばだてたもの。靴・手袋などに用いる。

すえ‐おき【据置き】スヱ‥

①すえおくこと。「契約の―」

②貯金・年金・債券などを、一定期間払戻しまたは償還をしないでおくこと。「―貯金」

すえ‐お・く【据え置く】スヱ‥

〔他五〕

①すえておく。備えつけておく。

②そのままにして手をつけずにおく。「定価を―・く」

③(→)「据置き」2をする。

すえ‐おけ【据え桶】スヱヲケ

水を入れておく大きな溜桶。〈日葡辞書〉

すえ‐おそろし・い【末恐ろしい】スヱ‥

〔形〕[文]すゑおそろ・し(シク)

将来どうなるか恐ろしい。行く末が思いやられ不安である。「―・い子だ」

すえ‐かた【末方】スヱ‥

宮廷の神楽の演奏で、あとに唱え歌う側。神殿に向かって右側に座る。↔本方もとかた

すえ‐かなもの【据金物・居文金物】スヱ‥

①かざりにすえる金具。

②甲冑かっちゅうの金具廻まわりや吹返しにすえる金物。→大鎧おおよろい(図)

すえ‐か・ねる【据え兼ねる】スヱ‥

〔自下一〕

(多く、「腹に―・ねる」の形で使う)

⇒はら(腹)(成句)

すえ‐がま【陶窯】スヱ‥

陶器を焼くかまど。

すえかわ【末川】スヱカハ

姓氏の一つ。

⇒すえかわ‐ひろし【末川博】

すえかわ‐ひろし【末川博】スヱカハ‥

民法学者。山口県生れ。1933年滝川事件に際し、京大教授を辞職。第二次大戦後、立命館大学総長。幅広い著作と実践活動で民主主義・平和運動に貢献。著「権利侵害論」「権利濫用の研究」、編「岩波六法全書」など。(1892〜1977)

末川博

提供:毎日新聞社

⇒すえかわ【末川】

すえ‐き【須恵器・陶器】スヱ‥

古墳時代中・後期から奈良・平安時代に作られた、朝鮮半島系技術による素焼の土器。良質粘土で、成形にはろくろを使用、あな窯を使い高温の還元炎で焼くため暗青色のものが一般的。食器や貯蔵用の壺・甕かめが多く、祭器もある。祝部いわいべ土器。斎瓮いんべ・いわいべ。

須恵器

⇒すえかわ【末川】

すえ‐き【須恵器・陶器】スヱ‥

古墳時代中・後期から奈良・平安時代に作られた、朝鮮半島系技術による素焼の土器。良質粘土で、成形にはろくろを使用、あな窯を使い高温の還元炎で焼くため暗青色のものが一般的。食器や貯蔵用の壺・甕かめが多く、祭器もある。祝部いわいべ土器。斎瓮いんべ・いわいべ。

須恵器

ず‐えき【徒役】ヅ‥

律令制で、徒ずの刑に服役すること。

すえ‐きち【末吉】スヱ‥

おみくじで、後に吉となる運勢。

すえ‐くち【末口】スヱ‥

丸太材の細い方の切り口。↔元口。

⇒すえくち‐もの【末口物】

すえくち‐もの【末口物】スヱ‥

材種の一つ。長さ4間以上、末口の径1.5尺以上の丸太材などにいう。

⇒すえ‐くち【末口】

すえ‐こ【末子・季子】スヱ‥

(→)「すえっこ」に同じ。

すえ‐こ【据籠】スヱ‥

すえておくかご。おきかご。能宣集「小鳥の―に飼ひて侍るかた」

すえ‐ごし【据腰・居腰】スヱ‥

腰を据えて上体をくずさずに歩く姿勢。また、その腰つき。もと遊女の道中姿であったが、後に一般の女がまねた。好色一代女3「―蹴出しの道中」

すえ‐ごたつ【据炬燵】スヱ‥

炉を切って造った、すえつけのこたつ。きりごたつ。

すえ‐ざ【末座】スヱ‥

末の座席。まつざ。曾我物語4「いかにもして本所の―につらなりて」

すえ‐ざま【末方・末様】スヱ‥

すえのほう。終りの頃。

すえ‐しげどう【末重籐】スヱ‥

重籐の一種。弓の握りより上部をしげく巻いたもの。↔本もと重籐

すえ‐しじゅう【末始終】スヱ‥

①すえのすえまでつづくこと。いつまでも。浮世風呂4「―江戸へつれて来て」

②最後。

ず‐えき【徒役】ヅ‥

律令制で、徒ずの刑に服役すること。

すえ‐きち【末吉】スヱ‥

おみくじで、後に吉となる運勢。

すえ‐くち【末口】スヱ‥

丸太材の細い方の切り口。↔元口。

⇒すえくち‐もの【末口物】

すえくち‐もの【末口物】スヱ‥

材種の一つ。長さ4間以上、末口の径1.5尺以上の丸太材などにいう。

⇒すえ‐くち【末口】

すえ‐こ【末子・季子】スヱ‥

(→)「すえっこ」に同じ。

すえ‐こ【据籠】スヱ‥

すえておくかご。おきかご。能宣集「小鳥の―に飼ひて侍るかた」

すえ‐ごし【据腰・居腰】スヱ‥

腰を据えて上体をくずさずに歩く姿勢。また、その腰つき。もと遊女の道中姿であったが、後に一般の女がまねた。好色一代女3「―蹴出しの道中」

すえ‐ごたつ【据炬燵】スヱ‥

炉を切って造った、すえつけのこたつ。きりごたつ。

すえ‐ざ【末座】スヱ‥

末の座席。まつざ。曾我物語4「いかにもして本所の―につらなりて」

すえ‐ざま【末方・末様】スヱ‥

すえのほう。終りの頃。

すえ‐しげどう【末重籐】スヱ‥

重籐の一種。弓の握りより上部をしげく巻いたもの。↔本もと重籐

すえ‐しじゅう【末始終】スヱ‥

①すえのすえまでつづくこと。いつまでも。浮世風呂4「―江戸へつれて来て」

②最後。

→星条旗よ永遠なれ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

⇒スーザ‐フォーン【sousaphone】

スーザ‐フォーン【sousaphone】

スーザの構想によって1890年代に作られ始めたチューバ系の楽器。大きく輪状に巻いた管を肩にかけて演奏する。1960年代以降、ファイバー‐グラスで作るようになった。

スーザ-フォーン

→星条旗よ永遠なれ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

⇒スーザ‐フォーン【sousaphone】

スーザ‐フォーン【sousaphone】

スーザの構想によって1890年代に作られ始めたチューバ系の楽器。大きく輪状に巻いた管を肩にかけて演奏する。1960年代以降、ファイバー‐グラスで作るようになった。

スーザ-フォーン

⇒スーザ【John Philip Sousa】

すう‐さん【趨参】

シュサンの慣用読み。

すう‐ざん【嵩山】

(Song Shan)中国河南省鄭州の南西にある名山。五岳の一つ。標高1440メートル。少林寺や中岳廟がある。中岳。嵩高山。太室山。

すう‐し【数詞】

(numeral)数量を量り、または順序を数えるのに用いる語。前者は1・2・3あるいは1個・2個・3個の類(基数詞という)、後者は1番・2番・3番あるいは第1・第2・第3の類(序数詞という)。

すう‐じ【数字】

①数を表す文字。アラビア数字・漢数字・ローマ数字など。1・2、一・二、Ⅰ・Ⅱの類。

②統計・計算など数で表される事柄。「―に明るい」「―に弱い」

③数個の文字。いくつかの文字。

⇒すうじ‐ふ【数字譜】

すう‐じ【数次】

数度。数回。

⇒すうじ‐りょけん【数次旅券】

すう‐しき【数式】

数・量を表す数字または文字を、演算の記号で結びつけ、全体が数学的に意味を持つもの。式。

すう‐じく【枢軸】‥ヂク

(戸の枢くるると車の心棒。運転の中軸の意)

①活動の中心となる肝要の箇所。枢要。特に、政治機関の中心。

②(Axis)第二次大戦前から戦時中にかけて、連合国に対立し、日本・ドイツ・イタリア3国およびその同盟国相互間に結ばれた友好・協同の関係。1936年10月のローマ‐ベルリン枢軸の呼称に始まる。

⇒すうじく‐こく【枢軸国】

すうじく‐こく【枢軸国】‥ヂク‥

日本・ドイツ・イタリア三国同盟の側に属した諸国。→枢軸2

⇒すう‐じく【枢軸】

すう‐じつ【数日】

少ない日数を漠然という語。

すうじ‐ふ【数字譜】

〔音〕五線譜に対して、算用数字で音階を示した楽譜。略譜。

⇒すう‐じ【数字】

すう‐しゃ【趨舎・趨捨】

[司馬遷、任少卿に報ずる書]進むことと、とどまること。進退。向背。

すう‐じゅう【騶従】

⇒しゅうじゅう

すう‐しゅく【芻菽】

[荘子列禦寇]まぐさとまめ。牛馬のたべる食物。転じて、そまつな食べ物。

すう‐しょう【枢相】‥シヤウ

枢密院議長の略称。

すう‐じょう【芻場】‥ヂヤウ

まぐさば。牧場。

すう‐じょう【芻蕘】‥ゼウ

[詩経大雅、板]草かりと木こり。賤しい者。芻樵。太平記5「―の詞までも捨てずといふは是なり。げにも樵夫が申す処、さもと覚ゆるぞ」

すうじ‐りょけん【数次旅券】

数次往復用一般旅券の略。何回でも使える5年または10年間有効の旅券。

⇒すう‐じ【数次】

すう‐しん【崇信】

あがめ信ずること。

ずう・ず【誦ず】

〔他サ変〕

(ズスの転)「ずんず」に同じ。枕草子161「詩をいとをかしう―・じ侍るものを」

すう‐すう

①狭い所を空気が通り抜ける音。また、そのさま。「隙間から風が―入る」「―寝息を立てる」

②空気が通り抜けて冷たく感ずるさま。「背中が―する」

③滞ったり止まったりせず進行するさま。「空タクシーが―行ってしまう」

ずうずう‐し・い【図図しい】ヅウヅウシイ

〔形〕

ずぶとく、あつかましい。人に迷惑をかけながら平気でいる。「―・く上がり込む」

ずうずう‐べん【ずうずう弁】

東北人などに特有の、ジュをズと発音するようなしかた。→東北弁

スーズダリ【Suzdal'】

ロシア中部の古都。11〜12世紀および13〜14世紀は公国の首都。現在は観光拠点で、白亜の宗教建築群は世界遺産。

スーズダリ

提供:Photoshot/APL

⇒スーザ【John Philip Sousa】

すう‐さん【趨参】

シュサンの慣用読み。

すう‐ざん【嵩山】

(Song Shan)中国河南省鄭州の南西にある名山。五岳の一つ。標高1440メートル。少林寺や中岳廟がある。中岳。嵩高山。太室山。

すう‐し【数詞】

(numeral)数量を量り、または順序を数えるのに用いる語。前者は1・2・3あるいは1個・2個・3個の類(基数詞という)、後者は1番・2番・3番あるいは第1・第2・第3の類(序数詞という)。

すう‐じ【数字】

①数を表す文字。アラビア数字・漢数字・ローマ数字など。1・2、一・二、Ⅰ・Ⅱの類。

②統計・計算など数で表される事柄。「―に明るい」「―に弱い」

③数個の文字。いくつかの文字。

⇒すうじ‐ふ【数字譜】

すう‐じ【数次】

数度。数回。

⇒すうじ‐りょけん【数次旅券】

すう‐しき【数式】

数・量を表す数字または文字を、演算の記号で結びつけ、全体が数学的に意味を持つもの。式。

すう‐じく【枢軸】‥ヂク

(戸の枢くるると車の心棒。運転の中軸の意)

①活動の中心となる肝要の箇所。枢要。特に、政治機関の中心。

②(Axis)第二次大戦前から戦時中にかけて、連合国に対立し、日本・ドイツ・イタリア3国およびその同盟国相互間に結ばれた友好・協同の関係。1936年10月のローマ‐ベルリン枢軸の呼称に始まる。

⇒すうじく‐こく【枢軸国】

すうじく‐こく【枢軸国】‥ヂク‥

日本・ドイツ・イタリア三国同盟の側に属した諸国。→枢軸2

⇒すう‐じく【枢軸】

すう‐じつ【数日】

少ない日数を漠然という語。

すうじ‐ふ【数字譜】

〔音〕五線譜に対して、算用数字で音階を示した楽譜。略譜。

⇒すう‐じ【数字】

すう‐しゃ【趨舎・趨捨】

[司馬遷、任少卿に報ずる書]進むことと、とどまること。進退。向背。

すう‐じゅう【騶従】

⇒しゅうじゅう

すう‐しゅく【芻菽】

[荘子列禦寇]まぐさとまめ。牛馬のたべる食物。転じて、そまつな食べ物。

すう‐しょう【枢相】‥シヤウ

枢密院議長の略称。

すう‐じょう【芻場】‥ヂヤウ

まぐさば。牧場。

すう‐じょう【芻蕘】‥ゼウ

[詩経大雅、板]草かりと木こり。賤しい者。芻樵。太平記5「―の詞までも捨てずといふは是なり。げにも樵夫が申す処、さもと覚ゆるぞ」

すうじ‐りょけん【数次旅券】

数次往復用一般旅券の略。何回でも使える5年または10年間有効の旅券。

⇒すう‐じ【数次】

すう‐しん【崇信】

あがめ信ずること。

ずう・ず【誦ず】

〔他サ変〕

(ズスの転)「ずんず」に同じ。枕草子161「詩をいとをかしう―・じ侍るものを」

すう‐すう

①狭い所を空気が通り抜ける音。また、そのさま。「隙間から風が―入る」「―寝息を立てる」

②空気が通り抜けて冷たく感ずるさま。「背中が―する」

③滞ったり止まったりせず進行するさま。「空タクシーが―行ってしまう」

ずうずう‐し・い【図図しい】ヅウヅウシイ

〔形〕

ずぶとく、あつかましい。人に迷惑をかけながら平気でいる。「―・く上がり込む」

ずうずう‐べん【ずうずう弁】

東北人などに特有の、ジュをズと発音するようなしかた。→東北弁

スーズダリ【Suzdal'】

ロシア中部の古都。11〜12世紀および13〜14世紀は公国の首都。現在は観光拠点で、白亜の宗教建築群は世界遺産。

スーズダリ

提供:Photoshot/APL

すう‐せい【趨勢】

物事の進み向かう様子。動向。なりゆき。「時代の―」「科学研究の―」

⇒すうせい‐ほう【趨勢法】

すうせい‐ほう【趨勢法】‥ハフ

〔経〕経営分析で期間比較に用いる一手法。基準年度の数値を100とし、比較される年度の数値を基準年度に対する百分比で表すことによって、数値の時系列の変化を分析しようとするもの。

⇒すう‐せい【趨勢】

すう‐そう【芻草】‥サウ

家畜の飼料にする刈草。かいば。まぐさ。

すう‐そう【雛僧】

おさない僧。小僧。

すう‐た【数多】

数の多いこと。あまた。たくさん。

ズーダーマン【Hermann Sudermann】

ドイツの作家。自然主義の小説「憂愁夫人」「猫橋」、戯曲「名誉」「故郷」など。ズーデルマン。(1857〜1928)

す‐うたい【素謡】‥ウタヒ

能の略式演奏の一つ。囃子はやしがなく、舞うこともなく、座ったまま謡曲1番をうたうこと。「―会」

ずう‐たい【図体】ヅウ‥

(ドウタイ(胴体)の訛という)からだ。なり。

▷「大きいからだ」という意をこめて用いることが多い。通言総籬つうげんそうまがき「あのずうてへを見やな。まとい持にすればいいぜ」。「―ばかり大きくて役に立たない」

すう‐だん【数段】

①少ない段数を漠然という語。

②(副詞的に)かなり。はるかに。格段。数等。「この方が―上だ」

スーダン【Sudan】

(「黒人の地」の意)

①アフリカ中部、西は大西洋沿岸から東は紅海沿岸およびエチオピア高原縁辺に、北はサハラ砂漠から南はギニア湾岸にわたる地域。

②アフリカ北東部、ナイル川上流・中流にある共和国。英国とエジプトの共同統治領から1956年に独立。北部はイスラム教徒のアラブ人、南部は黒人が居住。面積250万5000平方キロメートル。人口3451万(2004)。首都ハルツーム。→アフリカ(図)

ハルツーム(スーダン)

撮影:田沼武能

すう‐せい【趨勢】

物事の進み向かう様子。動向。なりゆき。「時代の―」「科学研究の―」

⇒すうせい‐ほう【趨勢法】

すうせい‐ほう【趨勢法】‥ハフ

〔経〕経営分析で期間比較に用いる一手法。基準年度の数値を100とし、比較される年度の数値を基準年度に対する百分比で表すことによって、数値の時系列の変化を分析しようとするもの。

⇒すう‐せい【趨勢】

すう‐そう【芻草】‥サウ

家畜の飼料にする刈草。かいば。まぐさ。

すう‐そう【雛僧】

おさない僧。小僧。

すう‐た【数多】

数の多いこと。あまた。たくさん。

ズーダーマン【Hermann Sudermann】

ドイツの作家。自然主義の小説「憂愁夫人」「猫橋」、戯曲「名誉」「故郷」など。ズーデルマン。(1857〜1928)

す‐うたい【素謡】‥ウタヒ

能の略式演奏の一つ。囃子はやしがなく、舞うこともなく、座ったまま謡曲1番をうたうこと。「―会」

ずう‐たい【図体】ヅウ‥

(ドウタイ(胴体)の訛という)からだ。なり。

▷「大きいからだ」という意をこめて用いることが多い。通言総籬つうげんそうまがき「あのずうてへを見やな。まとい持にすればいいぜ」。「―ばかり大きくて役に立たない」

すう‐だん【数段】

①少ない段数を漠然という語。

②(副詞的に)かなり。はるかに。格段。数等。「この方が―上だ」

スーダン【Sudan】

(「黒人の地」の意)

①アフリカ中部、西は大西洋沿岸から東は紅海沿岸およびエチオピア高原縁辺に、北はサハラ砂漠から南はギニア湾岸にわたる地域。

②アフリカ北東部、ナイル川上流・中流にある共和国。英国とエジプトの共同統治領から1956年に独立。北部はイスラム教徒のアラブ人、南部は黒人が居住。面積250万5000平方キロメートル。人口3451万(2004)。首都ハルツーム。→アフリカ(図)

ハルツーム(スーダン)

撮影:田沼武能

すう‐ち【数値】

①文字によって表された式中の文字に適合する数。例えばaが6を代表すれば、6はaの数値である。

②ある量をなにかの単位で測ってその大きさを表す数。量の計数。

③算出して求められた数。

⇒すうち‐かいせき【数値解析】

⇒すうち‐せいぎょ【数値制御】

⇒すうちせいぎょ‐こうさくきかい【数値制御工作機械】

⇒すうち‐ちず【数値地図】

⇒すうち‐よほう【数値予報】

⇒すうち‐りゅうたい‐りきがく【数値流体力学】

すうち‐かいせき【数値解析】

いろいろな分野に現れる数学的な問題を数値計算により解く方法。微分方程式の数値解法、誤差解析、データ処理、シミュレーションなどに用いられる。数値計算法。

⇒すう‐ち【数値】

すうち‐せいぎょ【数値制御】

(numerical control)移動量・送り速度など、必要な数値データをコンピューターに記憶させ、これによって機械を制御すること。NC

⇒すう‐ち【数値】

すうちせいぎょ‐こうさくきかい【数値制御工作機械】

数値化された一連の信号によって制御され、自動的に工作を行う機械。数値情報は紙テープ・カード・磁気テープなどに蓄えられる。NC工作機械。

⇒すう‐ち【数値】

すうち‐ちず【数値地図】‥ヅ

海岸線・河川・植生・鉄道・道路・土地利用など地表面に関する各種の情報を、数値化してデータベースに集積し、コンピューターで出力して用いる地図。デジタル‐マップ。

⇒すう‐ち【数値】

すう‐ちょくせん【数直線】

一点(原点)および単位の長さの点を定めて、その長さを1として目盛をつけた直線。ふつう水平な直線で、原点の右側に正の数、左側に負の数を目盛る。数直線上の点全体の集合は実数の集合全体と1対1対応する。

すうち‐よほう【数値予報】

コンピューターを用いて行う天気などの予報。風や気温などの時間変化をコンピューターで計算して、将来の大気などの状態を予想する方法。1959年から実用化。

⇒すう‐ち【数値】

すうち‐りゅうたい‐りきがく【数値流体力学】‥リウ‥

(computational fluid dynamics)流体の状態・性質を近似化・モデル化した方程式にもとづき、コンピューターにより流れの数値解を求める方法。CFD

⇒すう‐ち【数値】

スーチン【Chaïm Soutine】

フランスの画家。ロシアの出身。エコール‐ド‐パリを代表する一人。孤独な人間像や不安感を鮮烈な色彩、ねじれた形態、表現主義的な筆致で表現。(1894〜1943)

スーツ【suit】

共布でできた衣服の上下一揃い。男子の背広服の一揃いや、女子の上着とスカートとの一揃い。「紺の―」

⇒スーツ‐ケース【suitcase】

スーツ‐ケース【suitcase】

旅行用の衣類かばん。旅行かばん。

⇒スーツ【suit】

すうてい【崇禎】

中国、明の毅宗(崇禎帝)の年号。(1628〜1644)

⇒すうてい‐てい【崇禎帝】

⇒すうてい‐れきしょ【崇禎暦書】

すうてい‐てい【崇禎帝】

明の第17代の皇帝。毅宗。その治世は農民反乱と建州女直の侵入に苦しめられ、李自成の北京攻略により自殺。(在位1628〜1644)(1610〜1644)

⇒すうてい【崇禎】

すうてい‐れきしょ【崇禎暦書】

明末の暦法書。徐光啓・李之藻やイエズス会士らにより崇禎(1628〜1644)年間に編集。西洋暦法にならって作られたが、明代には施行されず、清で形をかえて施行された。

⇒すうてい【崇禎】

すうでん【崇伝】

⇒いしんすうでん(以心崇伝)

すう‐ど【数度】

①少ない度数を漠然という語。「気温が―下がった」

②そう多くない回数。「まだ―しか会ったことがない」

すう‐とう【数等】

①数段階。

②(副詞的に)かなり。ずっと。はるかに。「彼は―うわてだ」

すう‐とうふん【鄒韜奮】‥タウ‥

(Zou Taofen)中国のジャーナリスト。福建永安生れ。本名、恩潤。週刊誌「生活」「抗戦」などの主筆。国民党独裁に反対し、抗日民族統一戦線結成を推進。(1895〜1944)

スードラ【首陀羅】

⇒シュードラ

す‐うどん【素饂飩】

(→)「かけうどん」に同じ。具が入らないからいう。

すう‐にん【数人】

少ない人数を漠然という語。→すにん

スーパー【super】

①「超…」「上の」「より優れた」の意。「―‐タンカー」

②スーパー‐インポーズの略。「字幕―」

③スーパー‐ヘテロダインの略。

④スーパー‐マーケットの略。

⇒スーパー‐アロイ【superalloy】

⇒スーパー‐インポーズ【superimpose】

⇒スーパー‐カー【super car】

⇒スーパー‐カミオカンデ【Super-Kamiokande】

⇒スーパー‐カレンダー【supercalender】

⇒スーパー‐キャパシター【super capacitor】

⇒スーパー‐コンピューター【supercomputer】

⇒スーパー‐サイエンス‐ハイスクール

⇒スーパー‐スター【superstar】

⇒スーパー‐ストア【superstore】

⇒スーパー‐ソニック【supersonic】

⇒スーパー‐チェーン

⇒スーパー‐チャージャー【supercharger】

⇒スーパー‐ていぼう【スーパー堤防】

⇒スーパー‐とっきゅう【スーパー特急】

⇒スーパーバイザー【supervisor】

⇒スーパー‐ヘテロダイン【superheterodyne】

⇒スーパー‐ボウル【Super Bowl】

⇒スーパー‐ボール【Super Ball】

⇒スーパー‐マーケット【supermarket】

⇒スーパー‐マン【superman】

⇒スーパー‐ライス

⇒スーパー‐リアリズム【superrealism】

スーパー‐アロイ【superalloy】

超合金のこと。超耐熱合金を指すこともある。

⇒スーパー【super】

スーパー‐インポーズ【superimpose】

写真の二重焼付のこと。また、外国映画の画面の上に、上映する国の言葉で字幕を焼き付けること。

⇒スーパー【super】

スーパー‐カー【super car】

高出力・高性能で、特徴的なデザインのスポーツ‐カー。

⇒スーパー【super】

スーパー‐カミオカンデ【Super-Kamiokande】

ニュートリノ検出装置。カミオカンデの性能を増大したもの。1996年稼働。岐阜県神岡鉱山にある。

⇒スーパー【super】

スーパー‐カレンダー【supercalender】

カレンダー(艶出し機械)の一種。紙にいっそう強い光沢を与える機械。強光沢機。

⇒スーパー【super】

スーパー‐キャパシター【super capacitor】

通常のキャパシター(コンデンサー)に比べ、静電容量がはるかに大きいものの総称。電気二重層キャパシターなど。電力貯蔵装置として利用される。

⇒スーパー【super】

スーパー‐コンピューター【supercomputer】

科学技術計算専用の超高速・超大型コンピューター。

⇒スーパー【super】

スーパー‐サイエンス‐ハイスクール

(和製語super science high school)国際的な科学技術系人材の育成をめざして、科学技術・理数教育に重点を置く高等学校。文部科学省が指定。同様の趣旨による学校として、スーパー‐イングリッシュ‐ランゲージ‐ハイスクールがある。

⇒スーパー【super】

スーパー‐スター【superstar】

人気格段のスター。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ストア【superstore】

セルフ‐サービス方式で、日用雑貨・衣料品などを中心に販売する大規模小売店。本来は食料品を扱わないものをいう。スーパー。→スーパー‐マーケット。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ソニック【supersonic】

①超音速。

②気体の流れの中にある物体の相対速度が、物体のどの部分でも気体中の音速を超えているときの、その気体の流れまたは物体の運動。

⇒スーパー【super】

スーパー‐チェーン

(和製語super chain)多店舗展開しているスーパー‐マーケット。スーパーマーケット‐チェーンの略。

⇒スーパー【super】

スーパー‐チャージャー【supercharger】

(→)過給器に同じ。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ていぼう【スーパー堤防】‥バウ

上部の幅が50〜100メートルと広い堤防。水があふれたときの安全性を高めるとともに、水辺を有効に利用できる。

⇒スーパー【super】

スーパー‐とっきゅう【スーパー特急】‥トクキフ

基本的な構造物は新幹線規格で建設し、車両や軌道は在来線規格によって運転し、在来線との互換性を優先する方式の鉄道。

⇒スーパー【super】

スーパーバイザー【supervisor】

監督者。管理者。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ヘテロダイン【superheterodyne】

電波受信の一方式。受信回路内で、受信電波と少し異なる周波数の高周波電流を発生させ、受信電波にこれを加えることにより、それらの電流の周波数の差、すなわち唸うなりを生じさせて中間周波電流をつくり、それを増幅したのち復調する方式。無線の受信機に広く使われている。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ボウル【Super Bowl】

アメリカン‐フットボールで、NFLの王座決定戦。AFC(アメリカン‐フットボール‐カンファレンス)とNFC(ナショナル‐フットボール‐カンファレンス)を勝ち抜いた2チームによって争われる。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ボール【Super Ball】

ゴム製でよく弾む小さいボール。商標名。

⇒スーパー【super】

スーパー‐マーケット【supermarket】

主に日用品を扱い、買手が売場から直接商品を籠に入れ、レジで代金を支払うセルフ‐サービス方式の大規模店。スーパー。

⇒スーパー【super】

スーパー‐マン【superman】

①人間ばなれした能力の持ち主。超人。

②(Superman)米国の漫画家シーゲル(J. Siegel1914〜1996)とシュースター(J. Shuster1914〜1992)の考案した、漫画・映画の主人公。空を飛ぶなどさまざまの超能力をもつ異星人。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ライス

(和製語super rice)高収量・良食味・低アミロース・低アレルゲンなど新しい質の米を開発する日本政府の育種プロジェクト。スーパー‐ライス計画。

⇒スーパー【super】

スーパー‐リアリズム【superrealism】

超写実主義。日常の光景や人物を、きわめて精密な写実によって実物そっくりに表現しようとする傾向。1960年代後半アメリカを中心に広がりをみた。ハイパー‐リアリズム。フォト‐リアリズム。

⇒スーパー【super】

すう‐はい【崇拝】

①あがめうやまうこと。「英雄―」「舶来品―」

②〔宗〕(worship)宗教的対象を崇敬し、これに帰依きえする心的態度とその外的表現との総称。「神を―する」

すう‐び【崇美】

けだかくて美しいこと。そうび。

すう‐ひょう【数表】‥ヘウ

さまざまな数値を、利用しやすいように表にしたもの。

すう‐ふ【枢府】

枢密院の異称。

スープ【soup】

西洋料理の汁物。肉・魚・野菜などを煮出してとった出し汁を土台としてつくる。コンソメ・ポタージュなど。ソップ。「野菜―」

⇒スープ‐ストック

ズーフ【Hendrik Doeff】

江戸後期の長崎オランダ商館長。日本名は道富。蘭日辞典「ズーフ‐ハルマ」を編纂。帰国後「日本回想録」を著す。(1777〜1835)→ハルマ(波留麻)

スーフィズム【Sufism】

イスラムの神秘主義。神の愛、神との合一を強調し、独特の哲学を生み出す。また、実践のために多くの教団が発達した。神秘主義者をスーフィー(スーフ(羊毛)製の粗衣をまとい修行する者の意)と呼ぶところからいう。

すうふく‐じ【崇福寺】

①大津市滋賀里にあった寺。668年創建。志賀山寺・志賀寺とも称し、奈良時代には十大寺の一つ。平安末期ごろ廃寺。天智天皇の大津京址考証上の重要遺構。すふくじ。

②⇒そうふくじ

スープ‐ストック

(soup stock)肉・魚・野菜などの煮出し汁。スープなどの素もととして用いる。ブロス。ブイヨン。→ストック

⇒スープ【soup】

スーブニール【souvenir フランス】

⇒スーベニア

スーベニア【souvenir】

記念品。形見。みやげ。スーブニール。

すう‐ほう【崇奉】

あがめいただくこと。

スーポー【Philippe Soupault】

フランスの詩人。ダダイスム・シュールレアリスムなどの前衛文学運動で中心的役割を果たす。ブルトンとの合作「磁場」のほか、「オード集」などの詩集がある。(1897〜1990)

すう‐ぼく【芻牧】

草を刈り牛馬を飼うこと。また、その人。

すう‐まつ【芻秣】

かいば。まぐさ。

すう‐みつ【枢密】

枢要の機密。政治の機密。

⇒すうみつ‐いん【枢密院】

⇒すうみつ‐こもんかん【枢密顧問官】

すうみつ‐いん【枢密院】‥ヰン

君主の最高諮問機関。

①唐では宦官が機密をつかさどった官庁。五代・宋・元は文官を用い、軍政をつかさどった。行政の中書省と相対し、軍事権を統轄。明代に廃止。

②明治憲法下で、重要な国務および皇室の大事に関し、天皇の諮詢しじゅんに応えることを任務とした合議機関。議長・副議長・顧問官で組織し、国務大臣および成年以上の親王も列し得た。1888年(明治21)設置。1947年廃止。枢府。中江兆民、警世放言「―は伊藤侯総理大臣たりし時の遺物なり」

⇒すう‐みつ【枢密】

すうみつ‐こもんかん【枢密顧問官】‥クワン

枢密院2を構成した顧問官。

⇒すう‐みつ【枢密】

すう‐む【枢務】

枢要な政務。機密の事務。

ズーム【zoom】

①ズームアウトまたはズームインの略。

②ズームレンズのこと。

⇒ズーム‐アウト【zoom out】

⇒ズーム‐アップ【zoom up】

⇒ズーム‐イン【zoom in】

⇒ズーム‐レンズ【zoom lens】

ズーム‐アウト【zoom out】

映画・テレビなどで、被写体を大写しから急速に縮小して撮影すること。被写体の置かれた状況をみせる手法。

⇒ズーム【zoom】

ズーム‐アップ【zoom up】

カメラを被写体に急速に近づけるように大写しにすること。

⇒ズーム【zoom】

ズーム‐イン【zoom in】

映画・テレビなどで、被写体を急速に大写しにすること。被写体を注目させたいときに使う手法。ズームアップ。

⇒ズーム【zoom】

ズーム‐レンズ【zoom lens】

構成レンズの一部を動かすことにより、焦点面位置を変えることなく、焦点距離を連続的に変化できる撮影用レンズ。このレンズを使用すると、映像の大きさを連続的に変えられる。

⇒ズーム【zoom】

すうめい‐とう【崇明島】‥タウ

(Chongming Dao)長江河口に泥砂が堆積してできた、中国で3番目に大きい島。面積1083平方キロメートル。灌漑が整い、農業が発達。1958年江蘇省から上海市に編入。

すう‐よう【枢要】‥エウ

かんじんなところ。かなめ。「―な地位」

⇒すうよう‐とく【枢要徳】

すうよう‐とく【枢要徳】‥エウ‥

〔哲〕(cardinal virtues)もろもろの徳を集大成する最も根本的な徳。アリストテレス以来、賢慮・勇気・節制・正義の四徳が枢要徳として重視され、キリスト教、特にカトリシズムでは、信仰・愛・希望の神学的徳(対神徳)が枢要徳を完成するとしている。元徳。主徳。

⇒すう‐よう【枢要】

スーラ【Georges P. Seurat】

フランスの画家。印象主義の色彩理論をさらに進めて点描を追究。緊密で静的な画面を構成し、新印象主義の代表者となった。作「グランド‐ジャット島の日曜日の午後」など。(1859〜1891)

すう‐り【数理】

数学の理論。俗に、算数・計算のこと。「―に明るい人だ」

⇒すうり‐けいかくほう【数理計画法】

⇒すうり‐けいざいがく【数理経済学】

⇒すうり‐てつがく【数理哲学】

⇒すうり‐とうけいがく【数理統計学】

⇒すうり‐ろんりがく【数理論理学】

すうり‐けいかくほう【数理計画法】‥クワクハフ

(mathematical programming)ある制約条件のもとで、目的とする量や関数を最大または最小にする条件を求める数学的方法。線形計画法・非線形計画法・動的計画法など。

⇒すう‐り【数理】

すうり‐けいざいがく【数理経済学】

経済現象を数学的な方法で分析・叙述しようとする経済学。→純粋経済学。

⇒すう‐り【数理】

すうり‐てつがく【数理哲学】

数学の対象や方法に関する諸問題の論理的・認識論的根拠を研究する哲学の一部門。デデキントやカントルの集合論的発想以後、数学基礎論と関係が深い。数学の哲学。

⇒すう‐り【数理】

すうり‐とうけいがく【数理統計学】

確率論を応用して対象とする現象の数値データから、全体的な規則性を求める技法。しばしば推計学を意味する。

⇒すう‐り【数理】

すう‐りょう【芻糧】‥リヤウ

まぐさと兵士の食べもの。人馬の食糧。

すう‐りょう【数量】‥リヤウ

個数と分量。かずとかさ。また一般に、量。

⇒すうりょう‐か【数量化】

⇒すうりょう‐けいき【数量景気】

⇒すうりょう‐し【数量詞】

すうりょう‐か【数量化】‥リヤウクワ

いろいろな情報を数や量に変換して表すこと。

⇒すう‐りょう【数量】

すうりょう‐けいき【数量景気】‥リヤウ‥

物価が上がらなくても取引高がふえることによって企業の収益がふえ、景気のよくなる状態。これに対し、物価が上がって景気のよくなる状態を価格景気という。

⇒すう‐りょう【数量】

すうりょう‐し【数量詞】‥リヤウ‥

(quantifier)事物の数や量を表す語類。英語のall, many, some, few, littleなどで、独立した品詞とされることもある。広義には数詞も含む。

⇒すう‐りょう【数量】

すうり‐ろんりがく【数理論理学】

(mathematic logics)論理学の数学的記号化により形式的完成をもたらしたブールやフレーゲの記号論理学。

⇒すう‐り【数理】

ズールー【Zulu】

南アフリカの東部、クワズール‐ナタール州を中心に広く居住する民族。バンツー語族に属するングニ系言語を話す。19世紀前半に周辺の諸民族を征服し、軍事王国を築いた。

スールダース【Sūrdās】

北インドの抒情詩人。古典文学に民間思想と歌謡を取りいれ、クリシュナ神への信愛を中世ヒンディー語で詠う。作「スール‐サーガル」ほか。(1483頃〜1563頃)

すう‐れつ【数列】

①〔数〕ある規則に従って数をa1,a2,a3,…,an,…と一列に並べたもの。すなわち自然数全体の集合から数の集合への写像を数列という。簡単に{an}と書く。a1,a2,…のおのおのを数列の項といい、anを第n項という。

②いくつかの列。

すうろ‐の‐がく【鄒魯の学】

(孔子は魯の人、孟子は鄒の人であるから)孔孟の学。儒学。

すうわり

しとやかなさま。しなやかなさま。また、すらりとしたさま。浮世風呂2「ほつそり―柳腰とさへいふじやあねえか」

すえ【末】スヱ

(「もと(本)」の対)

①物の先端。はし。末端。万葉集14「梓弓あずさゆみ―に玉纏まき」

②草木の先端。こずえ・枝先・葉ずえなど。うら。万葉集20「秋風の―吹き靡く萩の花」

③山のいただき。祝詞、大祓詞「高山、短山ひきやまの―より」

④しも。下方。源氏物語若菜上「かならず、さりとて、―の人おろかなるやうもなし」

⑤ある期間の終り(に近い方)。「年の―」「大正の―」

⑥物事の結末。結果。増鏡「そのうらみの―などより事起るなりけり」。「長い議論の―」

⑦のち。未来。ゆくすえ。源氏物語梅枝「かの須磨の日記は、―にもつたへ、知らせんとおぼせど」。「―たのもしい」

⑧子孫。後裔こうえい。源氏物語若菜上「その報いに、かく―は無きなり」。「源氏の―」

⑨生れ順が一番あとであること。源氏物語柏木「かく心ことなる御腹にて、―に出でおはしたる御おぼえ、いみじかりなん」。「―の妹」

⑩政治道徳などがすたれた時代。すたれ衰えた時代。末世。澆季ぎょうきの世。源氏物語梅枝「よろづの事、昔には劣りざまに、遠くなりゆく世の―なれど」。「世も―だ」

⑪主要でない部分。取るに足りないもの。「そんな問題は―の―だ」

⑫短歌の下の句。

⑬神楽歌を奏するのに神座に向かって右方の座席。また、そこにすわる奏者。末方。また、その受持ちの歌の部分。

⇒末四十より今の三十

⇒末大なれば必ず折る

⇒末通る

⇒末無し

⇒末の露、本の雫

すえ【陶】スヱ

やきもの。陶器。すえもの。雄略紀「新漢いまきのあやの陶部すえつくり高貴」

すえ【陶】スヱ

姓氏の一つ。

⇒すえ‐はるかた【陶晴賢】

すえ【仮髻・仮髪】スヱ

奈良・平安時代、女の髪に添えて結んだそえがみ。〈倭名類聚鈔14〉

ず‐え【図会】ヅヱ

ある種の図や絵を集めたもの。「名所―」

ず‐え【図絵】ヅヱ

(→)図画ずがに同じ。

すえ‐うつわもの【陶器】スヱウツハモノ

焼物。陶器。〈倭名類聚鈔16〉

すえ‐うら【居浦】スヱ‥

江戸時代、他藩からの入漁者に年季を切って貸与した一定居住地。

スエージング【swaging】

金属材料の線・管・棒材などを工具間で圧縮成型する加工法。転打法。

スエーター【sweater】

⇒セーター

スエード【suède フランス】

(もと「スウェーデン」の意から)なめし革の一種。子牛・子山羊などの裏皮をけばだてたもの。靴・手袋などに用いる。

すえ‐おき【据置き】スヱ‥

①すえおくこと。「契約の―」

②貯金・年金・債券などを、一定期間払戻しまたは償還をしないでおくこと。「―貯金」

すえ‐お・く【据え置く】スヱ‥

〔他五〕

①すえておく。備えつけておく。

②そのままにして手をつけずにおく。「定価を―・く」

③(→)「据置き」2をする。

すえ‐おけ【据え桶】スヱヲケ

水を入れておく大きな溜桶。〈日葡辞書〉

すえ‐おそろし・い【末恐ろしい】スヱ‥

〔形〕[文]すゑおそろ・し(シク)

将来どうなるか恐ろしい。行く末が思いやられ不安である。「―・い子だ」

すえ‐かた【末方】スヱ‥

宮廷の神楽の演奏で、あとに唱え歌う側。神殿に向かって右側に座る。↔本方もとかた

すえ‐かなもの【据金物・居文金物】スヱ‥

①かざりにすえる金具。

②甲冑かっちゅうの金具廻まわりや吹返しにすえる金物。→大鎧おおよろい(図)

すえ‐か・ねる【据え兼ねる】スヱ‥

〔自下一〕

(多く、「腹に―・ねる」の形で使う)

⇒はら(腹)(成句)

すえ‐がま【陶窯】スヱ‥

陶器を焼くかまど。

すえかわ【末川】スヱカハ

姓氏の一つ。

⇒すえかわ‐ひろし【末川博】

すえかわ‐ひろし【末川博】スヱカハ‥

民法学者。山口県生れ。1933年滝川事件に際し、京大教授を辞職。第二次大戦後、立命館大学総長。幅広い著作と実践活動で民主主義・平和運動に貢献。著「権利侵害論」「権利濫用の研究」、編「岩波六法全書」など。(1892〜1977)

末川博

提供:毎日新聞社

すう‐ち【数値】

①文字によって表された式中の文字に適合する数。例えばaが6を代表すれば、6はaの数値である。

②ある量をなにかの単位で測ってその大きさを表す数。量の計数。

③算出して求められた数。

⇒すうち‐かいせき【数値解析】

⇒すうち‐せいぎょ【数値制御】

⇒すうちせいぎょ‐こうさくきかい【数値制御工作機械】

⇒すうち‐ちず【数値地図】

⇒すうち‐よほう【数値予報】

⇒すうち‐りゅうたい‐りきがく【数値流体力学】

すうち‐かいせき【数値解析】

いろいろな分野に現れる数学的な問題を数値計算により解く方法。微分方程式の数値解法、誤差解析、データ処理、シミュレーションなどに用いられる。数値計算法。

⇒すう‐ち【数値】

すうち‐せいぎょ【数値制御】

(numerical control)移動量・送り速度など、必要な数値データをコンピューターに記憶させ、これによって機械を制御すること。NC

⇒すう‐ち【数値】

すうちせいぎょ‐こうさくきかい【数値制御工作機械】

数値化された一連の信号によって制御され、自動的に工作を行う機械。数値情報は紙テープ・カード・磁気テープなどに蓄えられる。NC工作機械。

⇒すう‐ち【数値】

すうち‐ちず【数値地図】‥ヅ

海岸線・河川・植生・鉄道・道路・土地利用など地表面に関する各種の情報を、数値化してデータベースに集積し、コンピューターで出力して用いる地図。デジタル‐マップ。

⇒すう‐ち【数値】

すう‐ちょくせん【数直線】

一点(原点)および単位の長さの点を定めて、その長さを1として目盛をつけた直線。ふつう水平な直線で、原点の右側に正の数、左側に負の数を目盛る。数直線上の点全体の集合は実数の集合全体と1対1対応する。

すうち‐よほう【数値予報】

コンピューターを用いて行う天気などの予報。風や気温などの時間変化をコンピューターで計算して、将来の大気などの状態を予想する方法。1959年から実用化。

⇒すう‐ち【数値】

すうち‐りゅうたい‐りきがく【数値流体力学】‥リウ‥

(computational fluid dynamics)流体の状態・性質を近似化・モデル化した方程式にもとづき、コンピューターにより流れの数値解を求める方法。CFD

⇒すう‐ち【数値】

スーチン【Chaïm Soutine】

フランスの画家。ロシアの出身。エコール‐ド‐パリを代表する一人。孤独な人間像や不安感を鮮烈な色彩、ねじれた形態、表現主義的な筆致で表現。(1894〜1943)

スーツ【suit】

共布でできた衣服の上下一揃い。男子の背広服の一揃いや、女子の上着とスカートとの一揃い。「紺の―」

⇒スーツ‐ケース【suitcase】

スーツ‐ケース【suitcase】

旅行用の衣類かばん。旅行かばん。

⇒スーツ【suit】

すうてい【崇禎】

中国、明の毅宗(崇禎帝)の年号。(1628〜1644)

⇒すうてい‐てい【崇禎帝】

⇒すうてい‐れきしょ【崇禎暦書】

すうてい‐てい【崇禎帝】

明の第17代の皇帝。毅宗。その治世は農民反乱と建州女直の侵入に苦しめられ、李自成の北京攻略により自殺。(在位1628〜1644)(1610〜1644)

⇒すうてい【崇禎】

すうてい‐れきしょ【崇禎暦書】

明末の暦法書。徐光啓・李之藻やイエズス会士らにより崇禎(1628〜1644)年間に編集。西洋暦法にならって作られたが、明代には施行されず、清で形をかえて施行された。

⇒すうてい【崇禎】

すうでん【崇伝】

⇒いしんすうでん(以心崇伝)

すう‐ど【数度】

①少ない度数を漠然という語。「気温が―下がった」

②そう多くない回数。「まだ―しか会ったことがない」

すう‐とう【数等】

①数段階。

②(副詞的に)かなり。ずっと。はるかに。「彼は―うわてだ」

すう‐とうふん【鄒韜奮】‥タウ‥

(Zou Taofen)中国のジャーナリスト。福建永安生れ。本名、恩潤。週刊誌「生活」「抗戦」などの主筆。国民党独裁に反対し、抗日民族統一戦線結成を推進。(1895〜1944)

スードラ【首陀羅】

⇒シュードラ

す‐うどん【素饂飩】

(→)「かけうどん」に同じ。具が入らないからいう。

すう‐にん【数人】

少ない人数を漠然という語。→すにん

スーパー【super】

①「超…」「上の」「より優れた」の意。「―‐タンカー」

②スーパー‐インポーズの略。「字幕―」

③スーパー‐ヘテロダインの略。

④スーパー‐マーケットの略。

⇒スーパー‐アロイ【superalloy】

⇒スーパー‐インポーズ【superimpose】

⇒スーパー‐カー【super car】

⇒スーパー‐カミオカンデ【Super-Kamiokande】

⇒スーパー‐カレンダー【supercalender】

⇒スーパー‐キャパシター【super capacitor】

⇒スーパー‐コンピューター【supercomputer】

⇒スーパー‐サイエンス‐ハイスクール

⇒スーパー‐スター【superstar】

⇒スーパー‐ストア【superstore】

⇒スーパー‐ソニック【supersonic】

⇒スーパー‐チェーン

⇒スーパー‐チャージャー【supercharger】

⇒スーパー‐ていぼう【スーパー堤防】

⇒スーパー‐とっきゅう【スーパー特急】

⇒スーパーバイザー【supervisor】

⇒スーパー‐ヘテロダイン【superheterodyne】

⇒スーパー‐ボウル【Super Bowl】

⇒スーパー‐ボール【Super Ball】

⇒スーパー‐マーケット【supermarket】

⇒スーパー‐マン【superman】

⇒スーパー‐ライス

⇒スーパー‐リアリズム【superrealism】

スーパー‐アロイ【superalloy】

超合金のこと。超耐熱合金を指すこともある。

⇒スーパー【super】

スーパー‐インポーズ【superimpose】

写真の二重焼付のこと。また、外国映画の画面の上に、上映する国の言葉で字幕を焼き付けること。

⇒スーパー【super】

スーパー‐カー【super car】

高出力・高性能で、特徴的なデザインのスポーツ‐カー。

⇒スーパー【super】

スーパー‐カミオカンデ【Super-Kamiokande】

ニュートリノ検出装置。カミオカンデの性能を増大したもの。1996年稼働。岐阜県神岡鉱山にある。

⇒スーパー【super】

スーパー‐カレンダー【supercalender】

カレンダー(艶出し機械)の一種。紙にいっそう強い光沢を与える機械。強光沢機。

⇒スーパー【super】

スーパー‐キャパシター【super capacitor】

通常のキャパシター(コンデンサー)に比べ、静電容量がはるかに大きいものの総称。電気二重層キャパシターなど。電力貯蔵装置として利用される。

⇒スーパー【super】

スーパー‐コンピューター【supercomputer】

科学技術計算専用の超高速・超大型コンピューター。

⇒スーパー【super】

スーパー‐サイエンス‐ハイスクール

(和製語super science high school)国際的な科学技術系人材の育成をめざして、科学技術・理数教育に重点を置く高等学校。文部科学省が指定。同様の趣旨による学校として、スーパー‐イングリッシュ‐ランゲージ‐ハイスクールがある。

⇒スーパー【super】

スーパー‐スター【superstar】

人気格段のスター。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ストア【superstore】

セルフ‐サービス方式で、日用雑貨・衣料品などを中心に販売する大規模小売店。本来は食料品を扱わないものをいう。スーパー。→スーパー‐マーケット。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ソニック【supersonic】

①超音速。

②気体の流れの中にある物体の相対速度が、物体のどの部分でも気体中の音速を超えているときの、その気体の流れまたは物体の運動。

⇒スーパー【super】

スーパー‐チェーン

(和製語super chain)多店舗展開しているスーパー‐マーケット。スーパーマーケット‐チェーンの略。

⇒スーパー【super】

スーパー‐チャージャー【supercharger】

(→)過給器に同じ。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ていぼう【スーパー堤防】‥バウ

上部の幅が50〜100メートルと広い堤防。水があふれたときの安全性を高めるとともに、水辺を有効に利用できる。

⇒スーパー【super】

スーパー‐とっきゅう【スーパー特急】‥トクキフ

基本的な構造物は新幹線規格で建設し、車両や軌道は在来線規格によって運転し、在来線との互換性を優先する方式の鉄道。

⇒スーパー【super】

スーパーバイザー【supervisor】

監督者。管理者。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ヘテロダイン【superheterodyne】

電波受信の一方式。受信回路内で、受信電波と少し異なる周波数の高周波電流を発生させ、受信電波にこれを加えることにより、それらの電流の周波数の差、すなわち唸うなりを生じさせて中間周波電流をつくり、それを増幅したのち復調する方式。無線の受信機に広く使われている。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ボウル【Super Bowl】

アメリカン‐フットボールで、NFLの王座決定戦。AFC(アメリカン‐フットボール‐カンファレンス)とNFC(ナショナル‐フットボール‐カンファレンス)を勝ち抜いた2チームによって争われる。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ボール【Super Ball】

ゴム製でよく弾む小さいボール。商標名。

⇒スーパー【super】

スーパー‐マーケット【supermarket】

主に日用品を扱い、買手が売場から直接商品を籠に入れ、レジで代金を支払うセルフ‐サービス方式の大規模店。スーパー。

⇒スーパー【super】

スーパー‐マン【superman】

①人間ばなれした能力の持ち主。超人。

②(Superman)米国の漫画家シーゲル(J. Siegel1914〜1996)とシュースター(J. Shuster1914〜1992)の考案した、漫画・映画の主人公。空を飛ぶなどさまざまの超能力をもつ異星人。

⇒スーパー【super】

スーパー‐ライス

(和製語super rice)高収量・良食味・低アミロース・低アレルゲンなど新しい質の米を開発する日本政府の育種プロジェクト。スーパー‐ライス計画。

⇒スーパー【super】

スーパー‐リアリズム【superrealism】

超写実主義。日常の光景や人物を、きわめて精密な写実によって実物そっくりに表現しようとする傾向。1960年代後半アメリカを中心に広がりをみた。ハイパー‐リアリズム。フォト‐リアリズム。

⇒スーパー【super】

すう‐はい【崇拝】

①あがめうやまうこと。「英雄―」「舶来品―」

②〔宗〕(worship)宗教的対象を崇敬し、これに帰依きえする心的態度とその外的表現との総称。「神を―する」

すう‐び【崇美】

けだかくて美しいこと。そうび。

すう‐ひょう【数表】‥ヘウ

さまざまな数値を、利用しやすいように表にしたもの。

すう‐ふ【枢府】

枢密院の異称。

スープ【soup】

西洋料理の汁物。肉・魚・野菜などを煮出してとった出し汁を土台としてつくる。コンソメ・ポタージュなど。ソップ。「野菜―」

⇒スープ‐ストック

ズーフ【Hendrik Doeff】

江戸後期の長崎オランダ商館長。日本名は道富。蘭日辞典「ズーフ‐ハルマ」を編纂。帰国後「日本回想録」を著す。(1777〜1835)→ハルマ(波留麻)

スーフィズム【Sufism】

イスラムの神秘主義。神の愛、神との合一を強調し、独特の哲学を生み出す。また、実践のために多くの教団が発達した。神秘主義者をスーフィー(スーフ(羊毛)製の粗衣をまとい修行する者の意)と呼ぶところからいう。

すうふく‐じ【崇福寺】

①大津市滋賀里にあった寺。668年創建。志賀山寺・志賀寺とも称し、奈良時代には十大寺の一つ。平安末期ごろ廃寺。天智天皇の大津京址考証上の重要遺構。すふくじ。

②⇒そうふくじ

スープ‐ストック

(soup stock)肉・魚・野菜などの煮出し汁。スープなどの素もととして用いる。ブロス。ブイヨン。→ストック

⇒スープ【soup】

スーブニール【souvenir フランス】

⇒スーベニア

スーベニア【souvenir】

記念品。形見。みやげ。スーブニール。

すう‐ほう【崇奉】

あがめいただくこと。

スーポー【Philippe Soupault】

フランスの詩人。ダダイスム・シュールレアリスムなどの前衛文学運動で中心的役割を果たす。ブルトンとの合作「磁場」のほか、「オード集」などの詩集がある。(1897〜1990)

すう‐ぼく【芻牧】

草を刈り牛馬を飼うこと。また、その人。

すう‐まつ【芻秣】

かいば。まぐさ。

すう‐みつ【枢密】

枢要の機密。政治の機密。

⇒すうみつ‐いん【枢密院】

⇒すうみつ‐こもんかん【枢密顧問官】

すうみつ‐いん【枢密院】‥ヰン

君主の最高諮問機関。

①唐では宦官が機密をつかさどった官庁。五代・宋・元は文官を用い、軍政をつかさどった。行政の中書省と相対し、軍事権を統轄。明代に廃止。

②明治憲法下で、重要な国務および皇室の大事に関し、天皇の諮詢しじゅんに応えることを任務とした合議機関。議長・副議長・顧問官で組織し、国務大臣および成年以上の親王も列し得た。1888年(明治21)設置。1947年廃止。枢府。中江兆民、警世放言「―は伊藤侯総理大臣たりし時の遺物なり」

⇒すう‐みつ【枢密】

すうみつ‐こもんかん【枢密顧問官】‥クワン

枢密院2を構成した顧問官。

⇒すう‐みつ【枢密】

すう‐む【枢務】

枢要な政務。機密の事務。

ズーム【zoom】

①ズームアウトまたはズームインの略。

②ズームレンズのこと。

⇒ズーム‐アウト【zoom out】

⇒ズーム‐アップ【zoom up】

⇒ズーム‐イン【zoom in】

⇒ズーム‐レンズ【zoom lens】

ズーム‐アウト【zoom out】

映画・テレビなどで、被写体を大写しから急速に縮小して撮影すること。被写体の置かれた状況をみせる手法。

⇒ズーム【zoom】

ズーム‐アップ【zoom up】

カメラを被写体に急速に近づけるように大写しにすること。

⇒ズーム【zoom】

ズーム‐イン【zoom in】

映画・テレビなどで、被写体を急速に大写しにすること。被写体を注目させたいときに使う手法。ズームアップ。

⇒ズーム【zoom】

ズーム‐レンズ【zoom lens】

構成レンズの一部を動かすことにより、焦点面位置を変えることなく、焦点距離を連続的に変化できる撮影用レンズ。このレンズを使用すると、映像の大きさを連続的に変えられる。

⇒ズーム【zoom】

すうめい‐とう【崇明島】‥タウ

(Chongming Dao)長江河口に泥砂が堆積してできた、中国で3番目に大きい島。面積1083平方キロメートル。灌漑が整い、農業が発達。1958年江蘇省から上海市に編入。

すう‐よう【枢要】‥エウ

かんじんなところ。かなめ。「―な地位」

⇒すうよう‐とく【枢要徳】

すうよう‐とく【枢要徳】‥エウ‥

〔哲〕(cardinal virtues)もろもろの徳を集大成する最も根本的な徳。アリストテレス以来、賢慮・勇気・節制・正義の四徳が枢要徳として重視され、キリスト教、特にカトリシズムでは、信仰・愛・希望の神学的徳(対神徳)が枢要徳を完成するとしている。元徳。主徳。

⇒すう‐よう【枢要】

スーラ【Georges P. Seurat】

フランスの画家。印象主義の色彩理論をさらに進めて点描を追究。緊密で静的な画面を構成し、新印象主義の代表者となった。作「グランド‐ジャット島の日曜日の午後」など。(1859〜1891)

すう‐り【数理】

数学の理論。俗に、算数・計算のこと。「―に明るい人だ」

⇒すうり‐けいかくほう【数理計画法】

⇒すうり‐けいざいがく【数理経済学】

⇒すうり‐てつがく【数理哲学】

⇒すうり‐とうけいがく【数理統計学】

⇒すうり‐ろんりがく【数理論理学】

すうり‐けいかくほう【数理計画法】‥クワクハフ

(mathematical programming)ある制約条件のもとで、目的とする量や関数を最大または最小にする条件を求める数学的方法。線形計画法・非線形計画法・動的計画法など。

⇒すう‐り【数理】

すうり‐けいざいがく【数理経済学】

経済現象を数学的な方法で分析・叙述しようとする経済学。→純粋経済学。

⇒すう‐り【数理】

すうり‐てつがく【数理哲学】

数学の対象や方法に関する諸問題の論理的・認識論的根拠を研究する哲学の一部門。デデキントやカントルの集合論的発想以後、数学基礎論と関係が深い。数学の哲学。

⇒すう‐り【数理】

すうり‐とうけいがく【数理統計学】

確率論を応用して対象とする現象の数値データから、全体的な規則性を求める技法。しばしば推計学を意味する。

⇒すう‐り【数理】

すう‐りょう【芻糧】‥リヤウ

まぐさと兵士の食べもの。人馬の食糧。

すう‐りょう【数量】‥リヤウ

個数と分量。かずとかさ。また一般に、量。

⇒すうりょう‐か【数量化】

⇒すうりょう‐けいき【数量景気】

⇒すうりょう‐し【数量詞】

すうりょう‐か【数量化】‥リヤウクワ

いろいろな情報を数や量に変換して表すこと。

⇒すう‐りょう【数量】

すうりょう‐けいき【数量景気】‥リヤウ‥

物価が上がらなくても取引高がふえることによって企業の収益がふえ、景気のよくなる状態。これに対し、物価が上がって景気のよくなる状態を価格景気という。

⇒すう‐りょう【数量】

すうりょう‐し【数量詞】‥リヤウ‥

(quantifier)事物の数や量を表す語類。英語のall, many, some, few, littleなどで、独立した品詞とされることもある。広義には数詞も含む。

⇒すう‐りょう【数量】

すうり‐ろんりがく【数理論理学】

(mathematic logics)論理学の数学的記号化により形式的完成をもたらしたブールやフレーゲの記号論理学。

⇒すう‐り【数理】

ズールー【Zulu】

南アフリカの東部、クワズール‐ナタール州を中心に広く居住する民族。バンツー語族に属するングニ系言語を話す。19世紀前半に周辺の諸民族を征服し、軍事王国を築いた。

スールダース【Sūrdās】

北インドの抒情詩人。古典文学に民間思想と歌謡を取りいれ、クリシュナ神への信愛を中世ヒンディー語で詠う。作「スール‐サーガル」ほか。(1483頃〜1563頃)

すう‐れつ【数列】

①〔数〕ある規則に従って数をa1,a2,a3,…,an,…と一列に並べたもの。すなわち自然数全体の集合から数の集合への写像を数列という。簡単に{an}と書く。a1,a2,…のおのおのを数列の項といい、anを第n項という。

②いくつかの列。

すうろ‐の‐がく【鄒魯の学】

(孔子は魯の人、孟子は鄒の人であるから)孔孟の学。儒学。

すうわり

しとやかなさま。しなやかなさま。また、すらりとしたさま。浮世風呂2「ほつそり―柳腰とさへいふじやあねえか」

すえ【末】スヱ

(「もと(本)」の対)

①物の先端。はし。末端。万葉集14「梓弓あずさゆみ―に玉纏まき」

②草木の先端。こずえ・枝先・葉ずえなど。うら。万葉集20「秋風の―吹き靡く萩の花」

③山のいただき。祝詞、大祓詞「高山、短山ひきやまの―より」

④しも。下方。源氏物語若菜上「かならず、さりとて、―の人おろかなるやうもなし」

⑤ある期間の終り(に近い方)。「年の―」「大正の―」

⑥物事の結末。結果。増鏡「そのうらみの―などより事起るなりけり」。「長い議論の―」

⑦のち。未来。ゆくすえ。源氏物語梅枝「かの須磨の日記は、―にもつたへ、知らせんとおぼせど」。「―たのもしい」

⑧子孫。後裔こうえい。源氏物語若菜上「その報いに、かく―は無きなり」。「源氏の―」

⑨生れ順が一番あとであること。源氏物語柏木「かく心ことなる御腹にて、―に出でおはしたる御おぼえ、いみじかりなん」。「―の妹」

⑩政治道徳などがすたれた時代。すたれ衰えた時代。末世。澆季ぎょうきの世。源氏物語梅枝「よろづの事、昔には劣りざまに、遠くなりゆく世の―なれど」。「世も―だ」

⑪主要でない部分。取るに足りないもの。「そんな問題は―の―だ」

⑫短歌の下の句。

⑬神楽歌を奏するのに神座に向かって右方の座席。また、そこにすわる奏者。末方。また、その受持ちの歌の部分。

⇒末四十より今の三十

⇒末大なれば必ず折る

⇒末通る

⇒末無し

⇒末の露、本の雫

すえ【陶】スヱ

やきもの。陶器。すえもの。雄略紀「新漢いまきのあやの陶部すえつくり高貴」

すえ【陶】スヱ

姓氏の一つ。

⇒すえ‐はるかた【陶晴賢】

すえ【仮髻・仮髪】スヱ

奈良・平安時代、女の髪に添えて結んだそえがみ。〈倭名類聚鈔14〉

ず‐え【図会】ヅヱ

ある種の図や絵を集めたもの。「名所―」

ず‐え【図絵】ヅヱ

(→)図画ずがに同じ。

すえ‐うつわもの【陶器】スヱウツハモノ

焼物。陶器。〈倭名類聚鈔16〉

すえ‐うら【居浦】スヱ‥

江戸時代、他藩からの入漁者に年季を切って貸与した一定居住地。

スエージング【swaging】

金属材料の線・管・棒材などを工具間で圧縮成型する加工法。転打法。

スエーター【sweater】

⇒セーター

スエード【suède フランス】

(もと「スウェーデン」の意から)なめし革の一種。子牛・子山羊などの裏皮をけばだてたもの。靴・手袋などに用いる。

すえ‐おき【据置き】スヱ‥

①すえおくこと。「契約の―」

②貯金・年金・債券などを、一定期間払戻しまたは償還をしないでおくこと。「―貯金」

すえ‐お・く【据え置く】スヱ‥

〔他五〕

①すえておく。備えつけておく。

②そのままにして手をつけずにおく。「定価を―・く」

③(→)「据置き」2をする。

すえ‐おけ【据え桶】スヱヲケ

水を入れておく大きな溜桶。〈日葡辞書〉

すえ‐おそろし・い【末恐ろしい】スヱ‥

〔形〕[文]すゑおそろ・し(シク)

将来どうなるか恐ろしい。行く末が思いやられ不安である。「―・い子だ」

すえ‐かた【末方】スヱ‥

宮廷の神楽の演奏で、あとに唱え歌う側。神殿に向かって右側に座る。↔本方もとかた

すえ‐かなもの【据金物・居文金物】スヱ‥

①かざりにすえる金具。

②甲冑かっちゅうの金具廻まわりや吹返しにすえる金物。→大鎧おおよろい(図)

すえ‐か・ねる【据え兼ねる】スヱ‥

〔自下一〕

(多く、「腹に―・ねる」の形で使う)

⇒はら(腹)(成句)

すえ‐がま【陶窯】スヱ‥

陶器を焼くかまど。

すえかわ【末川】スヱカハ

姓氏の一つ。

⇒すえかわ‐ひろし【末川博】

すえかわ‐ひろし【末川博】スヱカハ‥

民法学者。山口県生れ。1933年滝川事件に際し、京大教授を辞職。第二次大戦後、立命館大学総長。幅広い著作と実践活動で民主主義・平和運動に貢献。著「権利侵害論」「権利濫用の研究」、編「岩波六法全書」など。(1892〜1977)

末川博

提供:毎日新聞社

⇒すえかわ【末川】

すえ‐き【須恵器・陶器】スヱ‥

古墳時代中・後期から奈良・平安時代に作られた、朝鮮半島系技術による素焼の土器。良質粘土で、成形にはろくろを使用、あな窯を使い高温の還元炎で焼くため暗青色のものが一般的。食器や貯蔵用の壺・甕かめが多く、祭器もある。祝部いわいべ土器。斎瓮いんべ・いわいべ。

須恵器

⇒すえかわ【末川】

すえ‐き【須恵器・陶器】スヱ‥

古墳時代中・後期から奈良・平安時代に作られた、朝鮮半島系技術による素焼の土器。良質粘土で、成形にはろくろを使用、あな窯を使い高温の還元炎で焼くため暗青色のものが一般的。食器や貯蔵用の壺・甕かめが多く、祭器もある。祝部いわいべ土器。斎瓮いんべ・いわいべ。

須恵器

ず‐えき【徒役】ヅ‥

律令制で、徒ずの刑に服役すること。

すえ‐きち【末吉】スヱ‥

おみくじで、後に吉となる運勢。

すえ‐くち【末口】スヱ‥

丸太材の細い方の切り口。↔元口。

⇒すえくち‐もの【末口物】

すえくち‐もの【末口物】スヱ‥

材種の一つ。長さ4間以上、末口の径1.5尺以上の丸太材などにいう。

⇒すえ‐くち【末口】

すえ‐こ【末子・季子】スヱ‥

(→)「すえっこ」に同じ。

すえ‐こ【据籠】スヱ‥

すえておくかご。おきかご。能宣集「小鳥の―に飼ひて侍るかた」

すえ‐ごし【据腰・居腰】スヱ‥

腰を据えて上体をくずさずに歩く姿勢。また、その腰つき。もと遊女の道中姿であったが、後に一般の女がまねた。好色一代女3「―蹴出しの道中」

すえ‐ごたつ【据炬燵】スヱ‥

炉を切って造った、すえつけのこたつ。きりごたつ。

すえ‐ざ【末座】スヱ‥

末の座席。まつざ。曾我物語4「いかにもして本所の―につらなりて」

すえ‐ざま【末方・末様】スヱ‥

すえのほう。終りの頃。

すえ‐しげどう【末重籐】スヱ‥

重籐の一種。弓の握りより上部をしげく巻いたもの。↔本もと重籐

すえ‐しじゅう【末始終】スヱ‥

①すえのすえまでつづくこと。いつまでも。浮世風呂4「―江戸へつれて来て」

②最後。

ず‐えき【徒役】ヅ‥

律令制で、徒ずの刑に服役すること。

すえ‐きち【末吉】スヱ‥

おみくじで、後に吉となる運勢。

すえ‐くち【末口】スヱ‥

丸太材の細い方の切り口。↔元口。

⇒すえくち‐もの【末口物】

すえくち‐もの【末口物】スヱ‥

材種の一つ。長さ4間以上、末口の径1.5尺以上の丸太材などにいう。

⇒すえ‐くち【末口】

すえ‐こ【末子・季子】スヱ‥

(→)「すえっこ」に同じ。

すえ‐こ【据籠】スヱ‥

すえておくかご。おきかご。能宣集「小鳥の―に飼ひて侍るかた」

すえ‐ごし【据腰・居腰】スヱ‥

腰を据えて上体をくずさずに歩く姿勢。また、その腰つき。もと遊女の道中姿であったが、後に一般の女がまねた。好色一代女3「―蹴出しの道中」

すえ‐ごたつ【据炬燵】スヱ‥

炉を切って造った、すえつけのこたつ。きりごたつ。

すえ‐ざ【末座】スヱ‥

末の座席。まつざ。曾我物語4「いかにもして本所の―につらなりて」

すえ‐ざま【末方・末様】スヱ‥

すえのほう。終りの頃。

すえ‐しげどう【末重籐】スヱ‥

重籐の一種。弓の握りより上部をしげく巻いたもの。↔本もと重籐

すえ‐しじゅう【末始終】スヱ‥

①すえのすえまでつづくこと。いつまでも。浮世風呂4「―江戸へつれて来て」

②最後。

広辞苑 ページ 10448 での【○数が知れる】単語。