複数辞典一括検索+![]()

![]()

き【君】🔗⭐🔉

き【君】

①「きみ」の略。枕草子108「わが―こそ、もの聞えん」

②平安時代、接尾語的に童女などの名に付ける語。源氏物語若紫「雀の子をいぬ―が逃がしつる」

きみ【君・公】🔗⭐🔉

きみ【君・公】

[一]〔名〕

➊人のかみに立って支配する者。

①国家の元首。帝王。君主。万葉集18「天の日嗣と知らし来る―の御代御代」。源氏物語若菜下「次の―とならせ給ふべき御子」

②自分が仕える人。主人。主君。竹取物語「命を捨てても、おのが―の仰せ事をばかなへむ」

➋人を敬って言う語。

①自分に優越する人。(古語で男から女をいう時には、多くはこの意)古事記上「白玉の―が装ひしたふとくありけり」。万葉集8「わが―にわけは恋ふらし」

②女から男を、親しみをこめて言う語。古事記下「わがせの―は涙ぐましも」。古今和歌集序「―にけさあしたの霜のおきていなば」

③(「…の君」の形で)敬称的に使う。源氏物語紅葉賀「中将の―」。源氏物語若菜上「内侍のかんの―には」

➌古代の姓かばねの一つ。主として継体天皇以後の諸天皇の後裔と称する「公」姓の13氏は、天武天皇の時に真人まひとと賜姓され、八色姓やくさのかばねの第一等となった。「君」姓の者は多く朝臣あそみと賜姓。

➍遊女の異称。遊君。

[二]〔代〕

男の話し手が同輩以下の相手を指すのに使う語。あなた。おまえ。

⇒君君たらずとも、臣臣たらざるべからず

⇒君君たり、臣臣たり

⇒君辱めらるれば臣死す

⇒君は舟、臣は水

きみ‐が‐きる【君が着る】🔗⭐🔉

きみ‐が‐きる【君が着る】

〔枕〕

「御笠」と同音の地名「みかさ(三笠)」にかかる。万葉集11「―みかさの山にゐる雲の」→妹が着る

きみかげ‐そう【君影草】‥サウ🔗⭐🔉

きみかげ‐そう【君影草】‥サウ

スズランの別称。〈[季]夏〉

きみ‐が‐さす【君が差す】🔗⭐🔉

きみ‐が‐さす【君が差す】

〔枕〕

「御笠」と同音の地名「みかさ(三笠)」にかかる。古今和歌集雑体「―みかさの山の紅葉ばの」

きみ‐がね【君がね】🔗⭐🔉

きみ‐がね【君がね】

(ガネは接尾語)将来君主となるはずの人。宇津保物語蔵開上「行く先の―にやはあらぬ」

きみ‐が‐よ【君が代】🔗⭐🔉

きみ‐が‐よ【君が代】

①人を敬い親しんでいう「君」、あるいは君主の、寿命ないし栄える時。古今和歌集神遊歌「―は限りもあらじ長浜の真砂まさごの数はよみつくすとも」

②「君が代は千代に八千代にさざれ石の巌となりて苔のむすまで」を歌詞とする楽曲。歌詞は江戸時代の隆達節の巻頭第1にあるものと同じく、さかのぼれば古今集には初句を「我が君は」とした和歌がある。作曲は1880年(明治13)、宮内省。93年、小学校における祝祭日の儀式用唱歌として公布され、明治憲法下で、天皇の治世を祝う国歌と解されて歌われた。日本国憲法下でも事実上国歌とされ、1999年、国旗国歌法で正式に規定された。

⇒きみがよ‐に【君が代に】

⇒きみがよ‐の【君が代の】

⇒きみがよ‐は【君が代は】

⇒きみがよ‐らん【君が代蘭】

きみがよ‐に【君が代に】🔗⭐🔉

きみがよ‐に【君が代に】

〔枕〕

(君が代に会うの意から)「あふ」にかかる。新古今和歌集雑「―あふくま川の埋木も」

⇒きみ‐が‐よ【君が代】

きみがよ‐の【君が代の】🔗⭐🔉

きみがよ‐の【君が代の】

〔枕〕

(君が代は永いようにと祝う意から)「なが(長)」にかかる。拾遺和歌集神楽歌「―ながらの山の」

⇒きみ‐が‐よ【君が代】

きみがよ‐は【君が代は】🔗⭐🔉

きみがよ‐は【君が代は】

〔枕〕

(君が代は永いようにと祝うことからいう)「なが(長)」「たか(高)」「つもり(津守)(積)」にかかる。

⇒きみ‐が‐よ【君が代】

きみがよ‐らん【君が代蘭】🔗⭐🔉

きみがよ‐らん【君が代蘭】

リュウゼツラン科の常緑低木。北アメリカ原産。葉は硬い革質で線形、先端針状で長さ60センチメートル。花茎は1〜2メートル、大形の白色花を多数垂下する。普通、属名のユッカで呼ばれる。

⇒きみ‐が‐よ【君が代】

きみ‐がり【君許】🔗⭐🔉

○君君たらずとも、臣臣たらざるべからずきみきみたらずともしんしんたらざるべからず🔗⭐🔉

○君君たらずとも、臣臣たらざるべからずきみきみたらずともしんしんたらざるべからず

[孔安国、古文孝経序]主君は主君としての徳がなくても、臣下は臣下としての道を守って忠義をつくさなければならない。

⇒きみ【君・公】

○君君たり、臣臣たりきみきみたりしんしんたり🔗⭐🔉

○君君たり、臣臣たりきみきみたりしんしんたり

[論語顔淵「斉景公政を孔子に問う、孔子対こたえて曰く、君君たり、臣臣たり、父父たり、子子たり」]君臣がおのおのその本分をつくす。また、転じて、主君が本分をつくさなければ臣下もまたその本分をつくさないの意にも用いる。

⇒きみ【君・公】

きみ‐けいせい【君傾城】

(君と傾城と同義の語を重ねたもの)遊女。

きみ‐ざね【君ざね】

(ザネは接尾語)本妻。大和物語「我が―と頼むいかにぞ」

きみ‐さま【君様】

①相手を敬っていう語。あなたさま。竹斎「―は当世はやる藪医師、人を殺しやる」

②男女が互いにその恋人を親しんでいう語。かのさま。かたさま。松の葉1「まだ夜は夜中よ、しげれとんと―」

③遊女を敬っていう語。好色一代男3「今や今やと待つほどに―の足音して」

きみさわ‐がた【君沢形】‥サハ‥

幕末、ロシア使節プチャーチンが伊豆国君沢郡戸田へだ村でスクーナー型帆船を建造して帰国した後、幕府が同地の船大工に造らせた同型帆船。1857年(安政4)に竣工。

き‐みじか【気短】

気の短いこと。せっかちで、ゆっくり待てないこと。「―な人」↔気長

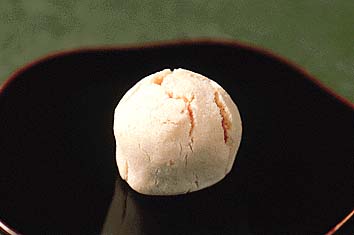

きみ‐しぐれ【黄身時雨】

白餡しろあんに卵黄と砂糖とを加えてねり、微塵粉みじんこをまぜ、蒸した菓子。

黄身時雨

撮影:関戸 勇

きみ‐しらず【君知らず】

鷹の翼の裏の毛。

きみしり‐なすび【木毟茄子】

(「きみしり」は「きむしる(木毟)」の訛)季が過ぎて根こそぎにした枝からむしりとる、うらなりの小さい茄子。

き‐みず【生水】‥ミヅ

わき水。なま水。

き‐みず【黄水】‥ミヅ

⇒おうずい

きみ‐ず【黄身酢】

合せ酢の一種。卵黄に酢・味醂などを加えて湯煎ゆせんにかけ、濃度をつけたもの。和え物などに用いる。

きみ‐ずし【黄身鮨】

卵黄をいったものを飯の代りに用い、上に車蝦くるまえびまたは魚の身などをのせた料理。

き‐みつ【生蜜】

蜂の巣から採って、まだ精製しない蜜。

き‐みつ【気密】

気体を通さないこと。気体に対して密閉されていること。「―構造」

⇒きみつ‐しつ【気密室】

⇒きみつ‐ふく【気密服】

き‐みつ【機密】

(枢機に関する秘密の意)政治・軍事上の最も大切な秘密の事柄。「―事項」

⇒きみつ‐ひ【機密費】

⇒きみつ‐ぶんしょ【機密文書】

きみつ【君津】

千葉県南西部、東京湾に臨む市。海苔のりの養殖地であったが、第二次大戦後、埋立地に大製鉄所が作られ、京葉工業地域の核心地となった。内陸の久留里はもと城下町。人口9万1千。

ギミック【gimmick】

①からくり。仕掛け。策略。

②特殊な撮影技術や効果。

きみつ‐しつ【気密室】

高圧実験や低圧実験のために、外気との連絡を遮断しうる室。

⇒き‐みつ【気密】

きみつ‐ひ【機密費】

機密の用途にあてる費用。

⇒き‐みつ【機密】

きみつ‐ふく【気密服】

身体表面を一定気圧に保つため、成層圏飛行や宇宙飛行の際に着用する飛行服。

⇒き‐みつ【気密】

きみつ‐ぶんしょ【機密文書】

機密の事柄をしるした書類。

⇒き‐みつ【機密】

きみ‐どうふ【黄身豆腐】

卵に、出し汁・塩・味醂を加え、蒸した料理。

き‐みどり【黄緑】

黄色がかった緑色。

きみ‐な【君名】

上流貴族の子弟が比叡山で弟子になった際、まだ得度していない間は父の官職名で呼ばれる風習。また、その名。「中将の君」「兵部卿の君」など。公名・卿名とも書く。

きみのなは【君の名は】

菊田一夫作の連続ラジオ放送劇。1952〜54年放送。氏家真知子と後宮春樹の悲恋を描く。のち映画・テレビドラマ化。

きみ‐ばし・る【黄み走る】

〔自四〕

黄色みをおびる。きばしる。黄ばむ。

きみ‐しらず【君知らず】

鷹の翼の裏の毛。

きみしり‐なすび【木毟茄子】

(「きみしり」は「きむしる(木毟)」の訛)季が過ぎて根こそぎにした枝からむしりとる、うらなりの小さい茄子。

き‐みず【生水】‥ミヅ

わき水。なま水。

き‐みず【黄水】‥ミヅ

⇒おうずい

きみ‐ず【黄身酢】

合せ酢の一種。卵黄に酢・味醂などを加えて湯煎ゆせんにかけ、濃度をつけたもの。和え物などに用いる。

きみ‐ずし【黄身鮨】

卵黄をいったものを飯の代りに用い、上に車蝦くるまえびまたは魚の身などをのせた料理。

き‐みつ【生蜜】

蜂の巣から採って、まだ精製しない蜜。

き‐みつ【気密】

気体を通さないこと。気体に対して密閉されていること。「―構造」

⇒きみつ‐しつ【気密室】

⇒きみつ‐ふく【気密服】

き‐みつ【機密】

(枢機に関する秘密の意)政治・軍事上の最も大切な秘密の事柄。「―事項」

⇒きみつ‐ひ【機密費】

⇒きみつ‐ぶんしょ【機密文書】

きみつ【君津】

千葉県南西部、東京湾に臨む市。海苔のりの養殖地であったが、第二次大戦後、埋立地に大製鉄所が作られ、京葉工業地域の核心地となった。内陸の久留里はもと城下町。人口9万1千。

ギミック【gimmick】

①からくり。仕掛け。策略。

②特殊な撮影技術や効果。

きみつ‐しつ【気密室】

高圧実験や低圧実験のために、外気との連絡を遮断しうる室。

⇒き‐みつ【気密】

きみつ‐ひ【機密費】

機密の用途にあてる費用。

⇒き‐みつ【機密】

きみつ‐ふく【気密服】

身体表面を一定気圧に保つため、成層圏飛行や宇宙飛行の際に着用する飛行服。

⇒き‐みつ【気密】

きみつ‐ぶんしょ【機密文書】

機密の事柄をしるした書類。

⇒き‐みつ【機密】

きみ‐どうふ【黄身豆腐】

卵に、出し汁・塩・味醂を加え、蒸した料理。

き‐みどり【黄緑】

黄色がかった緑色。

きみ‐な【君名】

上流貴族の子弟が比叡山で弟子になった際、まだ得度していない間は父の官職名で呼ばれる風習。また、その名。「中将の君」「兵部卿の君」など。公名・卿名とも書く。

きみのなは【君の名は】

菊田一夫作の連続ラジオ放送劇。1952〜54年放送。氏家真知子と後宮春樹の悲恋を描く。のち映画・テレビドラマ化。

きみ‐ばし・る【黄み走る】

〔自四〕

黄色みをおびる。きばしる。黄ばむ。

きみ‐しらず【君知らず】

鷹の翼の裏の毛。

きみしり‐なすび【木毟茄子】

(「きみしり」は「きむしる(木毟)」の訛)季が過ぎて根こそぎにした枝からむしりとる、うらなりの小さい茄子。

き‐みず【生水】‥ミヅ

わき水。なま水。

き‐みず【黄水】‥ミヅ

⇒おうずい

きみ‐ず【黄身酢】

合せ酢の一種。卵黄に酢・味醂などを加えて湯煎ゆせんにかけ、濃度をつけたもの。和え物などに用いる。

きみ‐ずし【黄身鮨】

卵黄をいったものを飯の代りに用い、上に車蝦くるまえびまたは魚の身などをのせた料理。

き‐みつ【生蜜】

蜂の巣から採って、まだ精製しない蜜。

き‐みつ【気密】

気体を通さないこと。気体に対して密閉されていること。「―構造」

⇒きみつ‐しつ【気密室】

⇒きみつ‐ふく【気密服】

き‐みつ【機密】

(枢機に関する秘密の意)政治・軍事上の最も大切な秘密の事柄。「―事項」

⇒きみつ‐ひ【機密費】

⇒きみつ‐ぶんしょ【機密文書】

きみつ【君津】

千葉県南西部、東京湾に臨む市。海苔のりの養殖地であったが、第二次大戦後、埋立地に大製鉄所が作られ、京葉工業地域の核心地となった。内陸の久留里はもと城下町。人口9万1千。

ギミック【gimmick】

①からくり。仕掛け。策略。

②特殊な撮影技術や効果。

きみつ‐しつ【気密室】

高圧実験や低圧実験のために、外気との連絡を遮断しうる室。

⇒き‐みつ【気密】

きみつ‐ひ【機密費】

機密の用途にあてる費用。

⇒き‐みつ【機密】

きみつ‐ふく【気密服】

身体表面を一定気圧に保つため、成層圏飛行や宇宙飛行の際に着用する飛行服。

⇒き‐みつ【気密】

きみつ‐ぶんしょ【機密文書】

機密の事柄をしるした書類。

⇒き‐みつ【機密】

きみ‐どうふ【黄身豆腐】

卵に、出し汁・塩・味醂を加え、蒸した料理。

き‐みどり【黄緑】

黄色がかった緑色。

きみ‐な【君名】

上流貴族の子弟が比叡山で弟子になった際、まだ得度していない間は父の官職名で呼ばれる風習。また、その名。「中将の君」「兵部卿の君」など。公名・卿名とも書く。

きみのなは【君の名は】

菊田一夫作の連続ラジオ放送劇。1952〜54年放送。氏家真知子と後宮春樹の悲恋を描く。のち映画・テレビドラマ化。

きみ‐ばし・る【黄み走る】

〔自四〕

黄色みをおびる。きばしる。黄ばむ。

きみ‐しらず【君知らず】

鷹の翼の裏の毛。

きみしり‐なすび【木毟茄子】

(「きみしり」は「きむしる(木毟)」の訛)季が過ぎて根こそぎにした枝からむしりとる、うらなりの小さい茄子。

き‐みず【生水】‥ミヅ

わき水。なま水。

き‐みず【黄水】‥ミヅ

⇒おうずい

きみ‐ず【黄身酢】

合せ酢の一種。卵黄に酢・味醂などを加えて湯煎ゆせんにかけ、濃度をつけたもの。和え物などに用いる。

きみ‐ずし【黄身鮨】

卵黄をいったものを飯の代りに用い、上に車蝦くるまえびまたは魚の身などをのせた料理。

き‐みつ【生蜜】

蜂の巣から採って、まだ精製しない蜜。

き‐みつ【気密】

気体を通さないこと。気体に対して密閉されていること。「―構造」

⇒きみつ‐しつ【気密室】

⇒きみつ‐ふく【気密服】

き‐みつ【機密】

(枢機に関する秘密の意)政治・軍事上の最も大切な秘密の事柄。「―事項」

⇒きみつ‐ひ【機密費】

⇒きみつ‐ぶんしょ【機密文書】

きみつ【君津】

千葉県南西部、東京湾に臨む市。海苔のりの養殖地であったが、第二次大戦後、埋立地に大製鉄所が作られ、京葉工業地域の核心地となった。内陸の久留里はもと城下町。人口9万1千。

ギミック【gimmick】

①からくり。仕掛け。策略。

②特殊な撮影技術や効果。

きみつ‐しつ【気密室】

高圧実験や低圧実験のために、外気との連絡を遮断しうる室。

⇒き‐みつ【気密】

きみつ‐ひ【機密費】

機密の用途にあてる費用。

⇒き‐みつ【機密】

きみつ‐ふく【気密服】

身体表面を一定気圧に保つため、成層圏飛行や宇宙飛行の際に着用する飛行服。

⇒き‐みつ【気密】

きみつ‐ぶんしょ【機密文書】

機密の事柄をしるした書類。

⇒き‐みつ【機密】

きみ‐どうふ【黄身豆腐】

卵に、出し汁・塩・味醂を加え、蒸した料理。

き‐みどり【黄緑】

黄色がかった緑色。

きみ‐な【君名】

上流貴族の子弟が比叡山で弟子になった際、まだ得度していない間は父の官職名で呼ばれる風習。また、その名。「中将の君」「兵部卿の君」など。公名・卿名とも書く。

きみのなは【君の名は】

菊田一夫作の連続ラジオ放送劇。1952〜54年放送。氏家真知子と後宮春樹の悲恋を描く。のち映画・テレビドラマ化。

きみ‐ばし・る【黄み走る】

〔自四〕

黄色みをおびる。きばしる。黄ばむ。

きみ‐けいせい【君傾城】🔗⭐🔉

きみ‐けいせい【君傾城】

(君と傾城と同義の語を重ねたもの)遊女。

きみ‐ざね【君ざね】🔗⭐🔉

きみ‐ざね【君ざね】

(ザネは接尾語)本妻。大和物語「我が―と頼むいかにぞ」

きみのなは【君の名は】🔗⭐🔉

きみのなは【君の名は】

菊田一夫作の連続ラジオ放送劇。1952〜54年放送。氏家真知子と後宮春樹の悲恋を描く。のち映画・テレビドラマ化。

きんじ【君】キンヂ🔗⭐🔉

きんじ【君】キンヂ

〔代〕

(二人称。キミムチ(君貴)の転。本来は敬意を表したが、のちには多く目下の者にいう)きみ。源氏物語少女「―は同じ年なれど」

くん【君】🔗⭐🔉

くん【君】

①統治者。天子・帝王・諸侯などをいう。

②敬称。

㋐尊敬すべき目上の人などに付けて呼ぶ語。

㋑同輩や同輩以下の人の氏名の下に添える語。主に男性に用いる。「加藤―」

くん‐い【君位】‥ヰ🔗⭐🔉

くん‐い【君位】‥ヰ

天皇の位。君主の位。

くん‐おん【君恩】🔗⭐🔉

くん‐おん【君恩】

君主のめぐみ。君主の恩。

くん‐か【君家】🔗⭐🔉

くん‐か【君家】

君主の家。主君の家。

くん‐けん【君権】🔗⭐🔉

くん‐けん【君権】

君主の権力。

くん‐こう【君公】🔗⭐🔉

くん‐こう【君公】

きみ。主君。君主。

くん‐こう【君侯】🔗⭐🔉

くん‐こう【君侯】

武士が、その仕える諸侯を呼ぶ称。

くんごう‐こく【君合国】‥ガフ‥🔗⭐🔉

くんごう‐こく【君合国】‥ガフ‥

(→)同君連合に同じ。

くん‐こく【君国】🔗⭐🔉

くん‐こく【君国】

①君主と国家。

②君主の統治する国。

くん‐し【君子】🔗⭐🔉

くん‐し【君子】

①高い身分の人。

②人格が立派な人。徳が高くて品位のそなわった人。品位の高い人。人格者。「聖人―」

③梅・竹・蘭・菊の異称。四君子。

④[周敦頤「蓮、花之君子者也」](画題)文人画で蓮華を描くもの。君子花。

⑤妻が夫を指していう語。

⇒くんし‐こく【君子国】

⇒くんし‐じん【君子人】

⇒くんし‐ひょうへん【君子豹変】

⇒くんし‐らん【君子蘭】

⇒君子の過ちは日月の食の如し

⇒君子の九思

⇒君子の三畏

⇒君子の三楽

⇒君子の徳は風

⇒君子の交わりは淡きこと水の如し

⇒君子は危うきに近寄らず

⇒君子は器ならず

⇒君子は三端を避く

⇒君子は周して比せず、小人は比して周せず

⇒君子は人の美を成す

⇒君子は独を慎む

⇒君子は豹変す

⇒君子は交わり絶ゆとも悪声を出さず

⇒君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず

くんし‐こく【君子国】🔗⭐🔉

くんし‐こく【君子国】

[淮南子墜形訓「東方に君子の国有り」]風俗が善良で礼儀の正しい国。

⇒くん‐し【君子】

くんし‐じん【君子人】🔗⭐🔉

くんし‐じん【君子人】

徳行高く、君子ともいうべき人。

⇒くん‐し【君子】

○君子の過ちは日月の食の如しくんしのあやまちはじつげつのしょくのごとし🔗⭐🔉

○君子の過ちは日月の食の如しくんしのあやまちはじつげつのしょくのごとし

[論語子張]君子は、過ちを犯すことがあっても、日食・月食のように少しも隠しだてせずすぐにそれを改め、人々はまた敬服するようになる。

⇒くん‐し【君子】

○君子の九思くんしのきゅうし🔗⭐🔉

○君子の九思くんしのきゅうし

[論語季氏]君子が常に心掛けるべき9カ条。視は明を思い、聴は聡を思い、色は温を思い、貌は恭を思い、言は忠を思い、事は敬を思い、疑は問を思い、忿は難を思い、得るを見ては義を思うこと。

⇒くん‐し【君子】

○君子の三畏くんしのさんい🔗⭐🔉

○君子の三畏くんしのさんい

[論語季氏「孔子曰く、君子に三畏有り、天命を畏おそれ、大人を畏れ、聖人の言を畏る」]君子は天命と有徳の人と聖人の言とを畏敬すること。

⇒くん‐し【君子】

○君子の三楽くんしのさんらく🔗⭐🔉

○君子の三楽くんしのさんらく

[孟子尽心上]君子の持つ三つの楽しみ。父母兄弟の無事なこと、自己の行いが天地に恥じるところのないこと、天下の英才を集めて教育すること。

⇒くん‐し【君子】

○君子の徳は風くんしのとくはかぜ🔗⭐🔉

○君子の徳は風くんしのとくはかぜ

[論語顔淵「君子之徳風、小人之徳草」]風が草をなびかせるように、君子がその徳によって小人をなびかせ従わせること。

⇒くん‐し【君子】

○君子の交わりは淡きこと水の如しくんしのまじわりはあわきことみずのごとし🔗⭐🔉

○君子の交わりは淡きこと水の如しくんしのまじわりはあわきことみずのごとし

[荘子山木]君子の交際は水のように淡泊であり、いつも変わることがない。

⇒くん‐し【君子】

○君子は危うきに近寄らずくんしはあやうきにちかよらず🔗⭐🔉

○君子は危うきに近寄らずくんしはあやうきにちかよらず

君子は身を慎み守って危険を冒さずこれを避ける。

⇒くん‐し【君子】

○君子は器ならずくんしはきならず🔗⭐🔉

○君子は器ならずくんしはきならず

[論語為政]器物はそれぞれ一つの用に適するだけだが、君子は一技一芸にすぐれるばかりでなく、どんな用にも融通が利く。

⇒くん‐し【君子】

○君子は三端を避くくんしはさんたんをさく🔗⭐🔉

○君子は三端を避くくんしはさんたんをさく

[韓詩外伝7]君子は他との争いを好まないから、文士の筆端(文筆)と武士の鋒端(武器)と弁士の舌端(弁舌)とを避ける。

⇒くん‐し【君子】

○君子は周して比せず、小人は比して周せずくんしはしゅうしてひせずしょうじんはひしてしゅうせず🔗⭐🔉

○君子は周して比せず、小人は比して周せずくんしはしゅうしてひせずしょうじんはひしてしゅうせず

[論語為政](「周」はあまねく行きわたる、「比」はべたべたくっつくさま)君子は広く人と親しむが、小人は小人数で党派を作りやすいものだ。

⇒くん‐し【君子】

○君子は人の美を成すくんしはひとのびをなす🔗⭐🔉

○君子は人の美を成すくんしはひとのびをなす

[論語顔淵]君子は他人に美点長所があれば、これを助け伸ばして完成させる。論語は「人の悪を成さず」と続く。

⇒くん‐し【君子】

○君子は独を慎むくんしはひとりをつつしむ🔗⭐🔉

○君子は独を慎むくんしはひとりをつつしむ

[大学]君子は他人が見ていない所でもその行いを慎む。

⇒くん‐し【君子】

○君子は豹変すくんしはひょうへんす🔗⭐🔉

○君子は豹変すくんしはひょうへんす

[易経革卦「君子豹変すとは、其の文あや蔚うつたる(斑紋が華やかに美しくなる)也」]君子は過ちがあればすみやかにそれを改め、鮮やかに面目を一新する。俗に、考え方や態度が急に一変することに使われる。君子豹変。

⇒くん‐し【君子】

○君子は交わり絶ゆとも悪声を出さずくんしはまじわりたゆともあくせいをいださず🔗⭐🔉

○君子は交わり絶ゆとも悪声を出さずくんしはまじわりたゆともあくせいをいださず

[史記楽毅伝]君子は交際が断絶しても、相手の悪口を言わない。

⇒くん‐し【君子】

○君子は和して同ぜず、小人は同じて和せずくんしはわしてどうぜずしょうじんはどうじてわせず🔗⭐🔉

○君子は和して同ぜず、小人は同じて和せずくんしはわしてどうぜずしょうじんはどうじてわせず

[論語子路]立派な人は意見が一致すれば他人と協調するがむやみに同調することはしない、考えの浅い人は深く考えもせずに他人に雷同するが上手に協調することができない。

⇒くん‐し【君子】

くんし‐ひょうへん【君子豹変】‥ヘウ‥

(→)「君子は豹変す」に同じ。

⇒くん‐し【君子】

ぐんじ‐ふうさ【軍事封鎖】

敵の海上戦闘力のある所で、武力を以てその交通を断ち切ること。→経済封鎖。

⇒ぐん‐じ【軍事】

ぐんじ‐まさかつ【郡司正勝】

歌舞伎研究家。札幌生れ。歌舞伎・日本舞踊を民俗学的に研究。歌舞伎演出家としても活躍。(1913〜1998)

⇒ぐんじ【郡司】

ぐんじ‐めし【郡司召】

郡司を補任する儀式。

⇒ぐん‐じ【郡司】

ぐんじ‐もくひょう‐しゅぎ【軍事目標主義】‥ヘウ‥

武力紛争に際し砲爆撃は軍事的に利用される目標のみに限らなければならないとする原則。ただし地上兵力による占領に抵抗する軍隊が存在する都市または地域には、無差別砲爆撃が認められる。

⇒ぐん‐じ【軍事】

ぐん‐しゃ【軍者】

軍学に達した人。軍学者。

くん‐しゃく【訓釈】

字義をときあかすこと。

くん‐しゃく【勲爵】

勲等と爵位。

くん‐しゃく【薫灼】

①ふすべやくこと。

②苦しめなやますこと。

③勢いの盛んなたとえ。熏灼。

くん‐しゅ【君主】

世襲による国家の統治者。王。天子。皇帝。明六雑誌7号「―ノ武官ニ対シテ有スルノ権利亦甚ダ大ナルハ」

⇒くんしゅ‐こく【君主国】

⇒くんしゅ‐せい【君主制】

⇒くんしゅ‐どうとく【君主道徳】

くん‐しゅ【葷酒】

葷(ネギ・ニラなど臭気の強い野菜)と酒。

⇒葷酒山門に入るを許さず

くん‐じゅ【群集】

(クンは漢音)多人数のむらがり集まること。また、その人々。平家物語1「軒騎―して門前市をなす」。日葡辞書「クンジュスル」

くん‐じゅ【薫修】

〔仏〕(「薫」は衣に香がたきしめられること)修行を積むこと。熏修。今昔物語集13「年ごろの―入りて」

ぐん‐じゅ【軍需】

軍事上の需要。また、その需要物資。「―産業」↔民需。

⇒ぐんじゅ‐けいき【軍需景気】

⇒ぐんじゅ‐こうぎょう【軍需工業】

⇒ぐんじゅ‐しょう【軍需省】

⇒ぐんじゅ‐ひん【軍需品】

くん‐じゅう【熏習・薫習】‥ジフ

〔仏〕物に香が移り沁むように、あるものが習慣的に働きかけることにより、他のものに影響・作用を植えつけること。

ぐん‐しゅう【群衆】

むらがり集まった大勢の人。群集。

ぐん‐しゅう【群集】‥シフ

①むらがり集まること。また、むらがり集まったもの。

②〔生〕(community; biocenosis)一地域内に何らかの関係をもって生活するすべての生物個体群。生態学の研究対象。植物だけの場合には群落という。

③〔生〕(association)群系に次ぐ植物群落分類の単位。一定の外囲条件と一定の種類組成とをもち、一定の相観を示す植物の集団。群叢。

④〔心〕多数の人間が一時的・偶発的に集まってつくられた集団。共通の関心をひく対象に向かって類似の仕方で反応するが、一般には浮動的で無統制なのが特徴。

⇒ぐんしゅう‐げき【群集劇】

⇒ぐんしゅう‐しんり【群集心理】

⇒ぐんしゅう‐せいたいがく【群集生態学】

⇒ぐんしゅう‐ふん【群集墳】

ぐん‐しゅう【群聚】

(→)群集に同じ。

ぐんしゅう‐げき【群集劇】‥シフ‥

群集が主役となる劇。ハウプトマンの「織工おりこう」の類。

⇒ぐん‐しゅう【群集】

ぐんしゅう‐しんり【群集心理】‥シフ‥

群集の状態におかれた人々が示す特殊な心的状態。無責任性・被暗示性・非論理性などの傾向がある。

⇒ぐん‐しゅう【群集】

ぐんしゅう‐せいたいがく【群集生態学】‥シフ‥

〔生〕(synecology)生物の群集の具体的な存在形態を研究対象とする生態学。群集の中での個々の種の生態的位置を定めるなど、生物の相互関係を考察する。↔個生態学。

⇒ぐん‐しゅう【群集】

ぐんじ‐ゆうびん【軍事郵便】‥イウ‥

戦中に国外に派遣される兵士・軍属などと本国との間を結ぶ原則無料の郵便制度。

⇒ぐん‐じ【軍事】

ぐんしゅう‐ふん【群集墳】‥シフ‥

多数の小型の古墳が密集群在しているもの。6世紀中葉以降に多く見られ、古墳を築造した社会階層の拡大状況を反映。

⇒ぐん‐しゅう【群集】

ぐん‐しゅく【軍縮】

軍備縮小の略。↔軍拡。

⇒ぐんしゅく‐かいぎ【軍縮会議】

ぐんしゅく‐かいぎ【軍縮会議】‥クワイ‥

軍備縮小のための国際会議。第一次大戦後、国際連盟の主唱により1932年ジュネーヴで国際会議を開いたが、翌年ドイツが脱退して失敗。大国間の海軍軍備制限については、21〜22年ワシントンで、27年ジュネーヴで、30年ロンドンで会議が開かれた。第二次大戦後は核兵器削減が最大の課題で、国連が中心になって会議が開催されることが多い。

⇒ぐん‐しゅく【軍縮】

ぐんじゅ‐けいき【軍需景気】

軍需産業を中心として財界が好況を呈する状態。

⇒ぐん‐じゅ【軍需】

ぐんじゅ‐こうぎょう【軍需工業】‥ゲフ

軍需品を製造する工業。

⇒ぐん‐じゅ【軍需】

くんしゅ‐こく【君主国】

君主制をとる国家。

⇒くん‐しゅ【君主】

くんし‐ひょうへん【君子豹変】‥ヘウ‥🔗⭐🔉

くんし‐ひょうへん【君子豹変】‥ヘウ‥

(→)「君子は豹変す」に同じ。

⇒くん‐し【君子】

くん‐しゅ【君主】🔗⭐🔉

くん‐しゅ【君主】

世襲による国家の統治者。王。天子。皇帝。明六雑誌7号「―ノ武官ニ対シテ有スルノ権利亦甚ダ大ナルハ」

⇒くんしゅ‐こく【君主国】

⇒くんしゅ‐せい【君主制】

⇒くんしゅ‐どうとく【君主道徳】

くんし‐らん【君子蘭】🔗⭐🔉

くんし‐らん【君子蘭】

ヒガンバナ科の観賞用多年草。南アフリカ原産。葉は数枚叢生して広線形、長さ50センチメートル内外。春、散形花序に赤橙色、筒状の花を下向きにつけるものと、上向きにつけるものとがある。クリビア。〈[季]春〉

⇒くん‐し【君子】

くん‐のう【君王】‥ワウ🔗⭐🔉

くん‐のう【君王】‥ワウ

君主。帝王。きみ。

[漢]君🔗⭐🔉

君 字形

筆順

筆順

〔口部4画/7画/教育/2315・372F〕

〔音〕クン(呉)(漢)

〔訓〕きみ

[意味]

①人民の上に立っておさめる人。統治者。天子・帝王・諸侯。(対)臣。「君主・君侯・君臨・主君・忠君・暴君」

②人を呼ぶ敬称。

㋐男性の年長者を呼ぶ。「父君・厳君・夫君」

㋑妻や貴婦人を呼ぶ。「小君・細君・王昭君」

㋒同輩や後輩(の男性)を呼ぶ。「貴君・諸君・鈴木君」

[解字]

形声。「口」+音符「尹」(=長官)。口ずから号令をかけて人民を治める者の意。

[下ツキ

暗君・家君・寡君・貴君・賢君・厳君・妻君・細君・使君・此君・主君・湘君・諸君・神君・人君・仁君・先君・大君・檀君・忠君・儲君・夫君・父君・亡君・暴君・名君・明君・遊君・幼君・庸君・郎君

〔口部4画/7画/教育/2315・372F〕

〔音〕クン(呉)(漢)

〔訓〕きみ

[意味]

①人民の上に立っておさめる人。統治者。天子・帝王・諸侯。(対)臣。「君主・君侯・君臨・主君・忠君・暴君」

②人を呼ぶ敬称。

㋐男性の年長者を呼ぶ。「父君・厳君・夫君」

㋑妻や貴婦人を呼ぶ。「小君・細君・王昭君」

㋒同輩や後輩(の男性)を呼ぶ。「貴君・諸君・鈴木君」

[解字]

形声。「口」+音符「尹」(=長官)。口ずから号令をかけて人民を治める者の意。

[下ツキ

暗君・家君・寡君・貴君・賢君・厳君・妻君・細君・使君・此君・主君・湘君・諸君・神君・人君・仁君・先君・大君・檀君・忠君・儲君・夫君・父君・亡君・暴君・名君・明君・遊君・幼君・庸君・郎君

筆順

筆順

〔口部4画/7画/教育/2315・372F〕

〔音〕クン(呉)(漢)

〔訓〕きみ

[意味]

①人民の上に立っておさめる人。統治者。天子・帝王・諸侯。(対)臣。「君主・君侯・君臨・主君・忠君・暴君」

②人を呼ぶ敬称。

㋐男性の年長者を呼ぶ。「父君・厳君・夫君」

㋑妻や貴婦人を呼ぶ。「小君・細君・王昭君」

㋒同輩や後輩(の男性)を呼ぶ。「貴君・諸君・鈴木君」

[解字]

形声。「口」+音符「尹」(=長官)。口ずから号令をかけて人民を治める者の意。

[下ツキ

暗君・家君・寡君・貴君・賢君・厳君・妻君・細君・使君・此君・主君・湘君・諸君・神君・人君・仁君・先君・大君・檀君・忠君・儲君・夫君・父君・亡君・暴君・名君・明君・遊君・幼君・庸君・郎君

〔口部4画/7画/教育/2315・372F〕

〔音〕クン(呉)(漢)

〔訓〕きみ

[意味]

①人民の上に立っておさめる人。統治者。天子・帝王・諸侯。(対)臣。「君主・君侯・君臨・主君・忠君・暴君」

②人を呼ぶ敬称。

㋐男性の年長者を呼ぶ。「父君・厳君・夫君」

㋑妻や貴婦人を呼ぶ。「小君・細君・王昭君」

㋒同輩や後輩(の男性)を呼ぶ。「貴君・諸君・鈴木君」

[解字]

形声。「口」+音符「尹」(=長官)。口ずから号令をかけて人民を治める者の意。

[下ツキ

暗君・家君・寡君・貴君・賢君・厳君・妻君・細君・使君・此君・主君・湘君・諸君・神君・人君・仁君・先君・大君・檀君・忠君・儲君・夫君・父君・亡君・暴君・名君・明君・遊君・幼君・庸君・郎君

広辞苑に「−君」で始まるの検索結果 1-51。もっと読み込む