複数辞典一括検索+![]()

![]()

きり【切り・限】🔗⭐🔉

きり【切り・限】

[一]〔名〕

①切ること。切ったもの。また、切ったものを数える語。きれ。宇治拾遺物語7「干瓜三―ばかり食ひきりて」

②続く物の中間に切れ目をつけること。また、その切れ目。区切り。段落。「―のよい所で休憩する」

③続いた事の終り。最後。仕舞い。洒落本、契国策「やや過ぎてもう―と見えて…客も娘も同音にうたひてちやんと引切る」。「交渉に―を付ける」

④際限。限度。はて。「甘やかすと―がない」

⑤演劇などで最後の部分。能・歌舞伎・浄瑠璃で、1曲・1段・1幕の終りの部分。切能または切狂言の略。また、寄席よせでその日の最後の1席。

⑥天正カルタで、武将をかたどった最後の12の札。

⑦清算取引における受渡し期限。また、年季の期限。人情本、春色英対暖語「其方そなたの年季も此六月が―」

⑧短い時間を限って売色すること。黄表紙、高漫斉行脚日記「もう山川は見へさうなもの。たゞし―にしけた(しけこんだ)かしらぬ」

[二]〔助詞〕

(副助詞。名詞キリから。ッキリ・ギリとも)

①それが最後で、後に続くはずの行為・作用が生じないこと。また、他に認められない意を表す。かぎり。「行った―帰らない」「会うのはこれっ―にする」

②それだけで他にはない意を表す。だけ。「二人っ―で話がしたい」「一度会った―の二人」

きり【桐】🔗⭐🔉

きり【桐】

①ゴマノハグサ科の落葉高木(この科唯一の木本。キリ科とすることもある)。原産は中国大陸、日本各地に栽培。幹は高さ約10メートルに達する。葉は大形掌状、三浅裂。晩春、芳香ある淡紫色の筒形5弁の美花を開く。材は軽軟で色白く、くるいが少なく、耐火性があり吸湿性も少ないので、琴・箪笥たんす・家具材・下駄・箱などとし、また屑を焼いて懐炉灰かいろばいに用いる。樹皮は染料、葉は除虫用になる。「桐の花」は〈[季]夏〉。枕草子37「―の木の花、紫に咲きたるはなほをかしきに」

キリ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

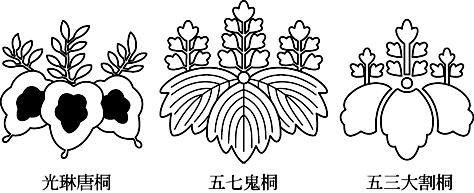

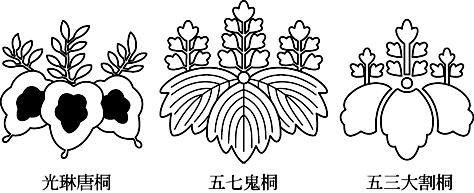

②紋所の名。桐の花や葉にかたどったもの。正式には「桐の薹と」という。菊とともに皇室の紋章ともされ、神紋にも用いる。五三の桐、五七の桐、唐桐など種々あり、その変形も多い。桐紋。

桐

②紋所の名。桐の花や葉にかたどったもの。正式には「桐の薹と」という。菊とともに皇室の紋章ともされ、神紋にも用いる。五三の桐、五七の桐、唐桐など種々あり、その変形も多い。桐紋。

桐

③(桐材で造るからいう)琴の異名。新拾遺和歌集雑「―の糸にもたづさはる」

④(桐紋を打ってあるからいう)小判の異名。誹風柳多留31「―の光で鳳凰も籠を出る」

③(桐材で造るからいう)琴の異名。新拾遺和歌集雑「―の糸にもたづさはる」

④(桐紋を打ってあるからいう)小判の異名。誹風柳多留31「―の光で鳳凰も籠を出る」

②紋所の名。桐の花や葉にかたどったもの。正式には「桐の薹と」という。菊とともに皇室の紋章ともされ、神紋にも用いる。五三の桐、五七の桐、唐桐など種々あり、その変形も多い。桐紋。

桐

②紋所の名。桐の花や葉にかたどったもの。正式には「桐の薹と」という。菊とともに皇室の紋章ともされ、神紋にも用いる。五三の桐、五七の桐、唐桐など種々あり、その変形も多い。桐紋。

桐

③(桐材で造るからいう)琴の異名。新拾遺和歌集雑「―の糸にもたづさはる」

④(桐紋を打ってあるからいう)小判の異名。誹風柳多留31「―の光で鳳凰も籠を出る」

③(桐材で造るからいう)琴の異名。新拾遺和歌集雑「―の糸にもたづさはる」

④(桐紋を打ってあるからいう)小判の異名。誹風柳多留31「―の光で鳳凰も籠を出る」

きり【錐】🔗⭐🔉

きり【錐】

①もんで板などに穴をあける工具。揉錐・ねじ錐・特殊錐などがある。三蔵法師伝延久頃点「鐫キリを佩おびて登ひととなりし歳」「―をもむ」→ドリル。

②鉱脈の探検や井戸の掘貫きなどで、地中に穴をあけるのに用いる道具。

③前に射あてた的の穴へ後の矢をあてること。

⇒錐の嚢中に処るがごとし

⇒錐は嚢を通す

⇒錐を立つべき地

きり【霧】🔗⭐🔉

き‐り【肌理】🔗⭐🔉

き‐り【肌理】

①皮膚のきめ。

②もくめ。

き‐り【奇利】🔗⭐🔉

き‐り【奇利】

思いがけない利益。

き‐り【棋理】🔗⭐🔉

き‐り【棋理】

囲碁・将棋の理論。

きり‐あい【切合い・斬合い】‥アヒ🔗⭐🔉

きり‐あい【切合い・斬合い】‥アヒ

①切り合うこと。刃物で互いに切ったり切られたりして戦うこと。

②割勘わりかん。切合勘定。

きり‐あ・う【切り合う・斬り合う】‥アフ🔗⭐🔉

きり‐あ・う【切り合う・斬り合う】‥アフ

〔自五〕

①刀で互いに切ったり切られたりして戦う。平家物語1「射あひ―・ひ数剋たたかふ」

②二つの物が十文字に交わる。

きり‐あ・う【霧り合ふ】‥アフ🔗⭐🔉

きり‐あ・う【霧り合ふ】‥アフ

〔自四〕

霧があたりをおおう。夫木和歌抄2「はれやらぬ雪げの雲に―・ひて」

きり‐あえ【切和え】‥アヘ🔗⭐🔉

きり‐あえ【切和え】‥アヘ

フキの若葉またはフジの若芽などを茹ゆでてこまかく刻み、焼味噌であえたもの。

きり‐あげ【切上げ】🔗⭐🔉

きり‐あげ【切上げ】

①切りあげること。ある所で終りにすること。「作業の―」

②計算で、ある桁まで正確に求め、それ以下の端数を1としてその最後の桁に加えること。↔切捨て。

③物価水準や通貨の対外価値などを高めること。↔切下げ

きり‐あげ【切揚げ】🔗⭐🔉

きり‐あげ【切揚げ】

サツマイモをこまかく切り、胡麻油で揚げたもの。

きり‐あ・ける【切り明ける】🔗⭐🔉

きり‐あ・ける【切り明ける】

〔他下一〕[文]きりあ・く(下二)

切って閉ざされていたものをひらく。日葡辞書「ミチ、また、ロシ(路次)ヲキリアクル」

きり‐あ・げる【切り上げる】🔗⭐🔉

きり‐あ・げる【切り上げる】

〔他下一〕

①下から上へ向けて切る。

②ある所で終りにする。一段落をつける。「仕事を―・げる」

③計算で、ある桁以下の端数を1として、最後の桁に加える。↔切り捨てる。

④通貨の対外価値を高める。「円を―・げる」↔切り下げる

きり‐あさ【桐麻】🔗⭐🔉

きり‐あさ【桐麻】

〔植〕イチビの別称。

きり‐あな【切穴】🔗⭐🔉

きり‐あな【切穴】

劇場で、幽霊・変化へんげ・間者などの出入用に、舞台の床を切り抜いた穴。花道の切穴を「すっぽん」という。

きり‐あな【錐穴】🔗⭐🔉

きり‐あな【錐穴】

①錐であけた穴。

②楊弓で、的まとの中央にある穴。

きり‐あぶら【桐油】🔗⭐🔉

きり‐あぶら【桐油】

(→)桐油とうゆ1に同じ。

きり‐いし【切石】🔗⭐🔉

きり‐いし【切石】

①用途に従って種々の形に切った石材。

②割れてかどだった石。

③石だたみ。しき石。

⇒きりいし‐づみ【切石積】

きりいし‐づみ【切石積】🔗⭐🔉

きりいし‐づみ【切石積】

正方形または長方形に加工した石片を積んで造った壁体。

⇒きり‐いし【切石】

きり‐い・る【切り入る・斬り入る】🔗⭐🔉

きり‐い・る【切り入る・斬り入る】

〔他四〕

刀をふるって敵中に進入する。切りこむ。

きり‐うじ【切蛆】🔗⭐🔉

きり‐うじ【切蛆】

ハエ目ガガンボ科の昆虫キリウジガガンボの幼虫。土中にすみ、イネの幼根・芽・種子を食害する。成虫は体長16ミリメートルくらいで、翅の前縁は褐色を帯びる。

きり‐うり【切売り】🔗⭐🔉

きり‐うり【切売り】

(布などを)求めに応じて少しずつ切って売ること。比喩的にも用いる。「知識の―」

きり‐え【切絵・截絵】‥ヱ🔗⭐🔉

きり‐え【切絵・截絵】‥ヱ

紙を切り抜いて、人や物の形を作り出したもの。

キリエ【Kyrie ギリシア】🔗⭐🔉

キリエ【Kyrie ギリシア】

〔宗〕(「主よ」の意)ミサ中の祈り。あとにエレイソン(憐み給え)と続く。ミサ曲の中でも歌われる。

きり‐えこう【切回向】‥ヱカウ🔗⭐🔉

きり‐えこう【切回向】‥ヱカウ

〔仏〕

①読経勤行ごんぎょうの最後に諸霊の成仏を祈願する成句を唱えて行う回向。最後の回向。

②寒念仏の最後の節分の日の修行。

きり‐えず【切絵図】‥ヱヅ🔗⭐🔉

きり‐えず【切絵図】‥ヱヅ

①全図の一部分を示した絵図。

②地域別または地目別(田畑・山林)に区切って作った地図。特に、江戸市街のもの(宝暦年間に刊行が開始された吉文字屋版が代表的)。

きり‐おとし【切落し】🔗⭐🔉

きり‐おとし【切落し】

①切り落とすこと。また、切り落としたもの。

②江戸時代の劇場の平土間の最前列。初期には舞台であった部分を切り落として見物席にしたからの名といい、最も下等の席。落間おちまともいった。劇場の組織が変わった後も、下等の大衆席をいう。大入場おおいりば。追込場。

③床板の一部を切って、その下に物を入れておく装置。

④肉・カステラなどの切り落とした半端な部分。

⇒きりおとし‐ぐち【切落し口】

⇒きりおとし‐せんばん【切落し旋盤】

きりおとし‐ぐち【切落し口】🔗⭐🔉

きりおとし‐ぐち【切落し口】

倉庫・土蔵などの2階の床を切りあけて、荷物の揚げ卸しができるようにした口。

⇒きり‐おとし【切落し】

きりおとし‐せんばん【切落し旋盤】🔗⭐🔉

きりおとし‐せんばん【切落し旋盤】

〔機〕往復台の一部が切り落とされていて、直径の大きなものを削るのに便利な旋盤。ギャップ‐レース。

⇒きり‐おとし【切落し】

きり‐おと・す【切り落とす】🔗⭐🔉

きり‐おと・す【切り落とす】

〔他五〕

①切って下方へ放す。「下枝を―・す」

②堤防の一部をこわして、水を流す。

きり‐おろ・す【切り下ろす】🔗⭐🔉

きり‐おろ・す【切り下ろす】

〔他五〕

切って下方におく。上から下へ切る。切りおとす。万葉集15「青楊あおやぎの枝―・し斎種ゆだね蒔き」

きり‐がい【錐貝】‥ガヒ🔗⭐🔉

きり‐がい【錐貝】‥ガヒ

タケノコガイ科の巻貝。殻は細く、背が高く、殻高12センチメートル。螺層は40階以上あり、殻表は布目状。相模湾以南に分布し、浅海の砂地にすむ。

きり‐かえ【切替え・切換え】‥カヘ🔗⭐🔉

きり‐かえ【切替え・切換え】‥カヘ

①きりかえること。先例・慣習などを改めること。また、転換すること。「列車ダイヤの―」「頭の―」

②森林を開拓して数年間畑として作物を栽培し、その収穫が減ずると再び森林に戻すこと。

③洋裁で、別布または共布を切り離したり切り込んだりして、またそこを縫い合わせること。また、その部分。

⇒きりかえ‐ばた【切替え畑】

きり‐かえし【切返し】‥カヘシ🔗⭐🔉

きり‐かえし【切返し】‥カヘシ

①切り返すこと。

②(→)田解ほどきに同じ。

③剣道基本動作の一つ。相手の正面を打ち、左右の面を数回打ち、これを反覆するもの。

④相撲の手の一つ。相手の膝の外側に自分の膝の内側をあて、うしろにねじり倒すもの。

きりかえし

⑤剪定法の一種。枝条のすべてを切りつめるもの。

⑥映画で、カット‐バックのこと。

きり‐かえ・す【切り返す・斬り返す】‥カヘス🔗⭐🔉

きり‐かえ・す【切り返す・斬り返す】‥カヘス

〔他五〕

①相手が切りかかってきたのに応じて、こちらも切りかかる。

②相手の攻撃に対してただちに逆襲する。「意地の悪い質問をあざやかに―・す」

きりかえ‐ばた【切替え畑】‥カヘ‥🔗⭐🔉

きりかえ‐ばた【切替え畑】‥カヘ‥

①森林と切り替えつつ畑作に利用する土地。

②(→)焼畑やきばたに同じ。

⇒きり‐かえ【切替え・切換え】

きり‐か・える【切り替える・切り換える】‥カヘル🔗⭐🔉

きり‐か・える【切り替える・切り換える】‥カヘル

〔他下一〕

①今までのに取りかえて別のにする。新しくする。「スイッチを―・える」「頭を―・える」

②両替する。兌換だかんする。

きり‐かか・る【切り掛かる・斬り掛かる】🔗⭐🔉

きり‐かか・る【切り掛かる・斬り掛かる】

〔他五〕

①まさに切る動作を始めようとする。

②刀を振りあげて切ろうとする。「背後から―・る」

きり‐かき【切欠き】🔗⭐🔉

きり‐かき【切欠き】

①部材接合のため切り取った部分。

②水量測定のため、堰板せきいたから切り取った長方形または三角形の部分。ノッチ。

③材料力学において、材料の縁へりに局部的にできたへこみ部。ノッチ。

きり‐がく・る【霧隠る】🔗⭐🔉

きり‐がく・る【霧隠る】

〔自下二〕

(奈良時代には四段活用)霧に姿が隠れる。万葉集10「秋の朝けに―・り妻呼ぶ鹿の声のさやけさ」

きり‐がくれ【霧隠れ】🔗⭐🔉

きり‐がくれ【霧隠れ】

霧に姿が隠れること。

きり‐かけ【切掛け】🔗⭐🔉

きり‐かけ【切掛け】

①切りかけること。切りかけたもの。

②〔建〕柱に横板をよろい戸のように張った板塀。横張りの羽目板。

③幣束につける紙垂かみしで。

④指物さしものの名。紙垂に似たもの。

きり‐か・ける【切り掛ける・斬り掛ける】🔗⭐🔉

きり‐か・ける【切り掛ける・斬り掛ける】

〔他下一〕[文]きりか・く(下二)

①切った物を他の物にかけておく。首を切って獄門にかける。平家物語9「源氏の方に―・けらるる頸ども二千余人なり」

②刀を振り上げて切ろうと立ち向かう。切りつける。

③切る動作を始める。また、その動作を中途までする。

④(「鑽り掛ける」とも書く)鑽火きりびを他の物へ向けてうちかける。

きり‐かた【切り方】🔗⭐🔉

きり‐かた【切り方】

切る方法。また、料理の仕方。浄瑠璃、心中宵庚申「お身が自慢の庖丁、随分―を出かしてくれ」

きり‐かた【切形】🔗⭐🔉

きり‐かた【切形】

ある形に切り出すこと。特に、紙を種々に折りたたみ、鋏はさみで種々の形を切り出すもの。浮世草子、新可笑記「御爪の―九つあり」

広辞苑に「きり」で始まるの検索結果 1-50。もっと読み込む