複数辞典一括検索+![]()

![]()

くさ【草】🔗⭐🔉

くさ【種】🔗⭐🔉

くさ【種】

①(多く、動詞の連用形に付いてグサと濁る)物事を起こすたね。もと。材料。万葉集17「よろづ代の語らひぐさ」。「お笑い―」「質しち―」

②種類。しな。たぐい。源氏物語紅葉賀「唐土もろこし・高麗こまと尽したる舞ども―多かり」

③種々。いろいろ。万葉集19「秋の時花―にありと」

くさ🔗⭐🔉

くさ

〔助詞〕

(間投助詞。福岡県で)さ。「それで―」

○草青むくさあおむ🔗⭐🔉

○草青むくさあおむ

春になって、草が青々と生え出る。〈[季]春〉

⇒くさ【草】

クザーヌス【Nicolaus Cusanus】

ドイツの聖職者・哲学者。枢機卿。無限なるものにおいてあらゆる対立するものは一致する(反対の一致)とした。数学や自然科学にも通じ、近世萌芽を示す。著「知ある無知」「カトリック的和合について」など。(1401〜1464)

くさ‐あわせ【草合】‥アハセ

物合せの一種。平安時代、5月5日の節句などに、種々の草を出しあってその優劣を競った遊戯。闘草。草尽し。

く‐さい【救済】

〔仏〕(グサイとも)仏・法・僧の三宝に帰依して、すべての苦から救われること。

くさ・い【臭い】

〔形〕[文]くさ・し(ク)

①いやなにおいがする。源氏物語帚木「極熱ごくねちの草薬を服して、いと―・きによりてなむ」。「靴下が―・い」

②疑わしい。あやしい。浄瑠璃、心中二つ腹帯「大方これ―・い者、ぬくぬくと駆落ぢやの」。「あの女のそぶりが―・い」

③わざとらしくていやみだ。「―・い演技」

④(接尾語的に)

㋐…のにおいがする。「こげ―・い」

㋑…のように感じられる。…らしい。「仙人―・い」「バタ―・い」「いんちき―・い」

㋒いやになる程…だ。「てれ―・い」「面倒―・い」

⇒臭い飯を食う

⇒臭い物に蠅がたかる

⇒臭いものに蓋をする

⇒臭いもの身知らず

ぐ‐さい【供祭】

神仏に物を供えて祭ること。また、その供物。古今著聞集11「一の棚にはやうやうの―をいろいろにすゑて、幣一本をはさみ立つ」

ぐさい【救済】

(人名)

⇒きゅうせい

ぐ‐さい【愚妻】

自分の妻の謙称。

ぐ‐ざい【具材】

料理の具に用いる食材。

くさ‐いきれ【草いきれ】

夏、日光に強く照らされた草の茂みから起こる、むっとする熱気。くさいきり。〈[季]夏〉

くさ‐いち【草市】

旧暦7月12日夜から13日朝にかけて、盂蘭盆うらぼんに供える草花や種々の品を売る市。盆市。はないち。〈[季]秋〉。正岡子規、仰臥漫録「―の草の匂ひや広小路」

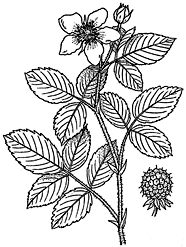

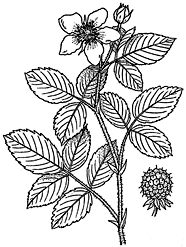

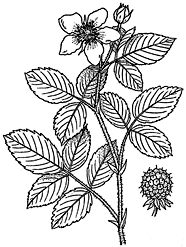

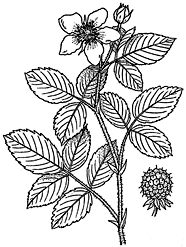

くさ‐いちご【草苺】

バラ科キイチゴ属の木本状多年草。茎は蔓をなして地を這い、軟毛ととげをもつ。春、白色の花を開き、果実は食用。ワセイチゴ。ヤブイチゴ。ナベイチゴ。〈[季]夏〉

くさいちご

くさいなき【野猪】クサヰナキ

イノシシの古称。野猪黄。〈倭名類聚鈔18〉

く‐さいにち【九斎日】

〔仏〕1年のうち、1・5・9月の各月の前半15日(三斎月)と、毎月の8日・14日・15日・23日・29日・30日の六斎日とを合わせたもの。在家信者が八戒を守り善を修すべき日とする。

く‐さいばんしょ【区裁判所】

1947年までの旧制で通常裁判所の最下級。現在の最下級としては簡易裁判所がある。

くさいなき【野猪】クサヰナキ

イノシシの古称。野猪黄。〈倭名類聚鈔18〉

く‐さいにち【九斎日】

〔仏〕1年のうち、1・5・9月の各月の前半15日(三斎月)と、毎月の8日・14日・15日・23日・29日・30日の六斎日とを合わせたもの。在家信者が八戒を守り善を修すべき日とする。

く‐さいばんしょ【区裁判所】

1947年までの旧制で通常裁判所の最下級。現在の最下級としては簡易裁判所がある。

くさいなき【野猪】クサヰナキ

イノシシの古称。野猪黄。〈倭名類聚鈔18〉

く‐さいにち【九斎日】

〔仏〕1年のうち、1・5・9月の各月の前半15日(三斎月)と、毎月の8日・14日・15日・23日・29日・30日の六斎日とを合わせたもの。在家信者が八戒を守り善を修すべき日とする。

く‐さいばんしょ【区裁判所】

1947年までの旧制で通常裁判所の最下級。現在の最下級としては簡易裁判所がある。

くさいなき【野猪】クサヰナキ

イノシシの古称。野猪黄。〈倭名類聚鈔18〉

く‐さいにち【九斎日】

〔仏〕1年のうち、1・5・9月の各月の前半15日(三斎月)と、毎月の8日・14日・15日・23日・29日・30日の六斎日とを合わせたもの。在家信者が八戒を守り善を修すべき日とする。

く‐さいばんしょ【区裁判所】

1947年までの旧制で通常裁判所の最下級。現在の最下級としては簡易裁判所がある。

くさ‐あわせ【草合】‥アハセ🔗⭐🔉

くさ‐あわせ【草合】‥アハセ

物合せの一種。平安時代、5月5日の節句などに、種々の草を出しあってその優劣を競った遊戯。闘草。草尽し。

く‐さい【救済】🔗⭐🔉

く‐さい【救済】

〔仏〕(グサイとも)仏・法・僧の三宝に帰依して、すべての苦から救われること。

くさ・い【臭い】🔗⭐🔉

くさ・い【臭い】

〔形〕[文]くさ・し(ク)

①いやなにおいがする。源氏物語帚木「極熱ごくねちの草薬を服して、いと―・きによりてなむ」。「靴下が―・い」

②疑わしい。あやしい。浄瑠璃、心中二つ腹帯「大方これ―・い者、ぬくぬくと駆落ぢやの」。「あの女のそぶりが―・い」

③わざとらしくていやみだ。「―・い演技」

④(接尾語的に)

㋐…のにおいがする。「こげ―・い」

㋑…のように感じられる。…らしい。「仙人―・い」「バタ―・い」「いんちき―・い」

㋒いやになる程…だ。「てれ―・い」「面倒―・い」

⇒臭い飯を食う

⇒臭い物に蠅がたかる

⇒臭いものに蓋をする

⇒臭いもの身知らず

くさ‐いきれ【草いきれ】🔗⭐🔉

くさ‐いきれ【草いきれ】

夏、日光に強く照らされた草の茂みから起こる、むっとする熱気。くさいきり。〈[季]夏〉

くさ‐いち【草市】🔗⭐🔉

くさ‐いち【草市】

旧暦7月12日夜から13日朝にかけて、盂蘭盆うらぼんに供える草花や種々の品を売る市。盆市。はないち。〈[季]秋〉。正岡子規、仰臥漫録「―の草の匂ひや広小路」

くさ‐いちご【草苺】🔗⭐🔉

くさ‐いちご【草苺】

バラ科キイチゴ属の木本状多年草。茎は蔓をなして地を這い、軟毛ととげをもつ。春、白色の花を開き、果実は食用。ワセイチゴ。ヤブイチゴ。ナベイチゴ。〈[季]夏〉

くさいちご

くさいなき【野猪】クサヰナキ🔗⭐🔉

くさいなき【野猪】クサヰナキ

イノシシの古称。野猪黄。〈倭名類聚鈔18〉

く‐さいにち【九斎日】🔗⭐🔉

く‐さいにち【九斎日】

〔仏〕1年のうち、1・5・9月の各月の前半15日(三斎月)と、毎月の8日・14日・15日・23日・29日・30日の六斎日とを合わせたもの。在家信者が八戒を守り善を修すべき日とする。

○臭い飯を食うくさいめしをくう🔗⭐🔉

○臭い飯を食うくさいめしをくう

刑務所で服役する。

⇒くさ・い【臭い】

○臭い物に蠅がたかるくさいものにはえがたかる🔗⭐🔉

○臭い物に蠅がたかるくさいものにはえがたかる

醜悪なものが類をもって集まるたとえ。

⇒くさ・い【臭い】

○臭いものに蓋をするくさいものにふたをする🔗⭐🔉

○臭いものに蓋をするくさいものにふたをする

悪事や醜聞などを、他人に知られないように一時的なてだてで隠す。

⇒くさ・い【臭い】

○臭いもの身知らずくさいものみしらず🔗⭐🔉

○臭いもの身知らずくさいものみしらず

自分の放つにおいは気にならないように、自分の欠点には気がつかない。

⇒くさ・い【臭い】

くさいり‐ずいしょう【草入り水晶】‥シヤウ

(草を含んだように見えるからいう)電気石などの針状結晶を含んだ水晶。

くさ‐いろ【草色】

青みがかった緑色。もえぎいろ。

Munsell color system: 5GY5/5

くさ‐うお【草魚】‥ウヲ

クサウオ科の海産の硬骨魚。全長45センチメートル余だが、体は柔軟でこんにゃく状。北日本に多産し、肥料とする。広義にはクサウオ科魚類の総称。

くさ‐うら【草占】

路傍の草を結びあわせてそれが解けるか解けないかを見て吉凶を判ずること。草が風になびくさまを見て占うことともいう。

くさえ‐の‐さか【孔舎衛坂】クサヱ‥

(一説に、「衛」は「衙」の誤りかという)(→)「くさかざか」に同じ。

くさか【久坂】

姓氏の一つ。

⇒くさか‐げんずい【久坂玄瑞】

くさ‐かい【草飼い】‥カヒ

馬に草を与えること。

⇒くさかい‐どころ【草飼い所】

くさかい‐どころ【草飼い所】‥カヒ‥

まぐさを得るための領地。曾我物語8「一所給はりて馬の―をもしたまへ」

⇒くさ‐かい【草飼い】

くさ‐か・う【草飼う】‥カフ

〔自五〕

馬・牛などに飼料の草を与える。

くさ‐かき【草掻き】

草を掻き除くこと。また、その人・道具。草削り。

くさ‐がき【草垣】

草が生い茂って垣のようになったもの。

くさ‐がく・る【草隠る】

〔自下二〕

草かげに隠れる。後拾遺和歌集恋「夏山の木のした水は―・れつつ」

くさ‐がくれ【草隠れ】

①草かげに隠れること。また、その所。

②草深い田舎の隠れ家。源氏物語蓬生「かかる―に過ぐし給ひける年月のあはれもおろかならず」

くさ‐かげ【草陰】

茂った草のかげ。

⇒くさかげ‐の【草陰の】

くさかげ‐の【草陰の】

〔枕〕

「あら」「あの」などの「あ」にかかる。万葉集12「―あらゐの崎の笠島を」

⇒くさ‐かげ【草陰】

くさ‐かげろう【草蜉蝣・草蜻蛉】‥カゲロフ

アミメカゲロウ目クサカゲロウ科の昆虫の総称。また、その一種。形は小さいトンボのようで弱々しく、緑色。翅は透明、多くの翅脈がある。体長約1センチメートル。成虫も幼虫もアブラムシを食う益虫。成虫は灯火に飛来する。卵には長柄があり、優曇華うどんげという。〈[季]夏〉

くさかげろう

クサカゲロウ

撮影:海野和男

クサカゲロウ

撮影:海野和男

くさか‐げんずい【久坂玄瑞】

幕末の志士。長州藩士。名は通武、のち義助。号、江月斎。吉田松陰の妹婿。兵学を松陰に、洋学を藩校に学ぶ。尊王攘夷を唱え、1864年(元治1)兵を率いて京都に入り、蛤御門はまぐりごもんの変に会津・薩摩などの兵と戦い負傷、自殺。(1840〜1864)

⇒くさか【久坂】

くさ‐かご【草籠】

刈った草を入れる籠。くさかりかご。

くさか‐ざか【孔舎衙坂】

生駒山を河内から大和へ越える山道。神武天皇東征の時の古戦場とされ、五瀬命いつせのみことの戦傷の地という。孔舎衛くさえの坂。

くさ‐かす・む【草霞む】

〔自四〕

草原がかすんで見える。〈[季]春〉。「―・み水に声なき日ぐれかな」(蕪村)

くさ‐かずら【草鬘】‥カヅラ

蔓草つるくさなどをかずらとすること。また、そのもの。新撰六帖2「うなゐ子が振分け髪の行末によそへてかくる―かな」

くさ‐かたばみ【草酢漿】

紋所の名。カタバミの茎と葉をかたどったもの。

くさかべ【日下部】

姓氏の一つ。

⇒くさかべ‐めいかく【日下部鳴鶴】

くさかべ‐の‐おうじ【草壁皇子】‥ワウ‥

天武天皇の皇子。日並知皇子ひなみしのみこともいう。文武・元正天皇の父。681年皇太子に立ったが、天武天皇死後は母の持統天皇が継ぎ、皇子はまもなく没。後に岡宮御宇天皇おかのみやにあめのしたしろしめししすめらみことと追尊。(662〜689)

くさかべ‐めいかく【日下部鳴鶴】

書家。名は東作。東嶼・翠雨とも号す。彦根の人。初め巻菱湖まきりょうこ・貫名ぬきな海屋・褚遂良ちょすいりょうら、のち清の楊守敬の書法を学んだ。その書法は鳴鶴流といわれ、一世を風靡。(1838〜1922)

⇒くさかべ【日下部】

くさ‐がま【草鎌】

草刈り鎌。

くさ‐かまり【草屈】

くさむらの中にひそみ、敵陣の様子をうかがう者。忍び物見。ふせかまり。くさ。

くさ‐がめ【草亀・臭亀】

①カメの一種。悪臭を出すのが名の由来。背甲は黒から茶色まで種々あるが黒褐色が多く、腹甲は黒。眼の後に黄緑色の斑紋がある。甲羅上面に3本の稜線があり、鱗板間は多く白または黄色の線で区切られている。本州・四国・九州や朝鮮半島・中国に分布。

クサガメ

提供:東京動物園協会

くさか‐げんずい【久坂玄瑞】

幕末の志士。長州藩士。名は通武、のち義助。号、江月斎。吉田松陰の妹婿。兵学を松陰に、洋学を藩校に学ぶ。尊王攘夷を唱え、1864年(元治1)兵を率いて京都に入り、蛤御門はまぐりごもんの変に会津・薩摩などの兵と戦い負傷、自殺。(1840〜1864)

⇒くさか【久坂】

くさ‐かご【草籠】

刈った草を入れる籠。くさかりかご。

くさか‐ざか【孔舎衙坂】

生駒山を河内から大和へ越える山道。神武天皇東征の時の古戦場とされ、五瀬命いつせのみことの戦傷の地という。孔舎衛くさえの坂。

くさ‐かす・む【草霞む】

〔自四〕

草原がかすんで見える。〈[季]春〉。「―・み水に声なき日ぐれかな」(蕪村)

くさ‐かずら【草鬘】‥カヅラ

蔓草つるくさなどをかずらとすること。また、そのもの。新撰六帖2「うなゐ子が振分け髪の行末によそへてかくる―かな」

くさ‐かたばみ【草酢漿】

紋所の名。カタバミの茎と葉をかたどったもの。

くさかべ【日下部】

姓氏の一つ。

⇒くさかべ‐めいかく【日下部鳴鶴】

くさかべ‐の‐おうじ【草壁皇子】‥ワウ‥

天武天皇の皇子。日並知皇子ひなみしのみこともいう。文武・元正天皇の父。681年皇太子に立ったが、天武天皇死後は母の持統天皇が継ぎ、皇子はまもなく没。後に岡宮御宇天皇おかのみやにあめのしたしろしめししすめらみことと追尊。(662〜689)

くさかべ‐めいかく【日下部鳴鶴】

書家。名は東作。東嶼・翠雨とも号す。彦根の人。初め巻菱湖まきりょうこ・貫名ぬきな海屋・褚遂良ちょすいりょうら、のち清の楊守敬の書法を学んだ。その書法は鳴鶴流といわれ、一世を風靡。(1838〜1922)

⇒くさかべ【日下部】

くさ‐がま【草鎌】

草刈り鎌。

くさ‐かまり【草屈】

くさむらの中にひそみ、敵陣の様子をうかがう者。忍び物見。ふせかまり。くさ。

くさ‐がめ【草亀・臭亀】

①カメの一種。悪臭を出すのが名の由来。背甲は黒から茶色まで種々あるが黒褐色が多く、腹甲は黒。眼の後に黄緑色の斑紋がある。甲羅上面に3本の稜線があり、鱗板間は多く白または黄色の線で区切られている。本州・四国・九州や朝鮮半島・中国に分布。

クサガメ

提供:東京動物園協会

②カメムシの別称。

くさかや‐ひめ【草茅姫】

草をつかさどる女神。平経盛家歌合「秋の野の花に心を染めしより―もあはれとぞ思ふ」

くさか‐やま【草香山】

大阪府東大阪市東部、生駒山の西側の部分の称。これを越えて大和と河内とをつなぐ道を直越ただこえの道と呼んだ。(歌枕)

くさ‐かり【草刈】

草を刈ること。特に、飼料や肥料とするために草を刈りとること。また、その人。〈[季]夏〉。「山で―する」

⇒くさかり‐うた【草刈唄】

⇒くさかり‐うま【草刈馬】

⇒くさかり‐がま【草刈鎌】

⇒くさかり‐つぼだい【草刈壺鯛】

⇒くさかり‐ば【草刈場】

⇒くさかり‐ぶえ【草刈笛】

⇒くさかり‐わらわ【草刈童】

くさかり‐うた【草刈唄】

草刈作業のとき唄われる民謡の総称。「刈干切唄」など。

⇒くさ‐かり【草刈】

くさかり‐うま【草刈馬】

7月7日の朝、真菰まこもや藁わらで作った馬を草刈につれてゆく行事。

⇒くさ‐かり【草刈】

くさかり‐がま【草刈鎌】

草を刈るのに用いる鎌。草鎌。

⇒くさ‐かり【草刈】

くさかり‐つぼだい【草刈壺鯛】‥ダヒ

カワビシャ科の海産の硬骨魚。ツボダイと俗称。

⇒くさ‐かり【草刈】

くさかり‐ば【草刈場】

①飼料・肥料などにする草を刈り取るための共有の原野。秣場まぐさば。

②比喩的に、そこから利益を得ようと多くの人が目をつける場所・集団。

⇒くさ‐かり【草刈】

くさかり‐ぶえ【草刈笛】

草刈童わらわなどが吹く笛。草笛。

⇒くさ‐かり【草刈】

くさかり‐わらわ【草刈童】‥ワラハ

草を刈る子ども。

⇒くさ‐かり【草刈】

くさ‐がれ【草枯れ】

秋から冬にかけて草が枯れること。また、その時節。〈[季]冬〉。源氏物語葵「―のまがきに残るなでしこを別れし秋の形見とぞ見る」

くさ‐かんむり【草冠】

漢字の冠かんむりの一つ。「花」「草」などの冠の「艹」の称。字書では「艸」部でひく。草頭そうとう。そうこう。

くさ‐き【草木】

草と木。そうもく。

⇒くさき‐ぞめ【草木染】

⇒草木にも心を置く

⇒草木も靡く

⇒草木も眠る

⇒草木も揺がぬ

くさ‐ぎ【臭木】

クマツヅラ科の落葉小高木。山野に多く自生し、高さ約3メートル。葉は大きく、広卵形。茎・葉に悪臭がある。夏、赤色の萼がくと白色の花冠とを有する管状5裂の花を開く。果実は碧色、下部に星状に開いた紅紫色の宿存萼があり、古くから染料に使われた。若葉は食用。臭桐くさぎり。くさぎな。漢名、臭牡丹樹・海州常山。〈[季]秋〉。本草和名「恒山、和名久佐岐」

クサギ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

②カメムシの別称。

くさかや‐ひめ【草茅姫】

草をつかさどる女神。平経盛家歌合「秋の野の花に心を染めしより―もあはれとぞ思ふ」

くさか‐やま【草香山】

大阪府東大阪市東部、生駒山の西側の部分の称。これを越えて大和と河内とをつなぐ道を直越ただこえの道と呼んだ。(歌枕)

くさ‐かり【草刈】

草を刈ること。特に、飼料や肥料とするために草を刈りとること。また、その人。〈[季]夏〉。「山で―する」

⇒くさかり‐うた【草刈唄】

⇒くさかり‐うま【草刈馬】

⇒くさかり‐がま【草刈鎌】

⇒くさかり‐つぼだい【草刈壺鯛】

⇒くさかり‐ば【草刈場】

⇒くさかり‐ぶえ【草刈笛】

⇒くさかり‐わらわ【草刈童】

くさかり‐うた【草刈唄】

草刈作業のとき唄われる民謡の総称。「刈干切唄」など。

⇒くさ‐かり【草刈】

くさかり‐うま【草刈馬】

7月7日の朝、真菰まこもや藁わらで作った馬を草刈につれてゆく行事。

⇒くさ‐かり【草刈】

くさかり‐がま【草刈鎌】

草を刈るのに用いる鎌。草鎌。

⇒くさ‐かり【草刈】

くさかり‐つぼだい【草刈壺鯛】‥ダヒ

カワビシャ科の海産の硬骨魚。ツボダイと俗称。

⇒くさ‐かり【草刈】

くさかり‐ば【草刈場】

①飼料・肥料などにする草を刈り取るための共有の原野。秣場まぐさば。

②比喩的に、そこから利益を得ようと多くの人が目をつける場所・集団。

⇒くさ‐かり【草刈】

くさかり‐ぶえ【草刈笛】

草刈童わらわなどが吹く笛。草笛。

⇒くさ‐かり【草刈】

くさかり‐わらわ【草刈童】‥ワラハ

草を刈る子ども。

⇒くさ‐かり【草刈】

くさ‐がれ【草枯れ】

秋から冬にかけて草が枯れること。また、その時節。〈[季]冬〉。源氏物語葵「―のまがきに残るなでしこを別れし秋の形見とぞ見る」

くさ‐かんむり【草冠】

漢字の冠かんむりの一つ。「花」「草」などの冠の「艹」の称。字書では「艸」部でひく。草頭そうとう。そうこう。

くさ‐き【草木】

草と木。そうもく。

⇒くさき‐ぞめ【草木染】

⇒草木にも心を置く

⇒草木も靡く

⇒草木も眠る

⇒草木も揺がぬ

くさ‐ぎ【臭木】

クマツヅラ科の落葉小高木。山野に多く自生し、高さ約3メートル。葉は大きく、広卵形。茎・葉に悪臭がある。夏、赤色の萼がくと白色の花冠とを有する管状5裂の花を開く。果実は碧色、下部に星状に開いた紅紫色の宿存萼があり、古くから染料に使われた。若葉は食用。臭桐くさぎり。くさぎな。漢名、臭牡丹樹・海州常山。〈[季]秋〉。本草和名「恒山、和名久佐岐」

クサギ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

クサギ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

クサギ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒くさぎ‐の‐むし【臭木の虫】

くさき‐ぞめ【草木染】

天然の植物染料で染めること。また、それで染めたもの。合成染料によるものと区別するために、染色家の山崎斌あきら(1892〜1972)が昭和初期に命名。

草木染のはがき

撮影:関戸 勇

⇒くさぎ‐の‐むし【臭木の虫】

くさき‐ぞめ【草木染】

天然の植物染料で染めること。また、それで染めたもの。合成染料によるものと区別するために、染色家の山崎斌あきら(1892〜1972)が昭和初期に命名。

草木染のはがき

撮影:関戸 勇

草木染の和紙

撮影:関戸 勇

草木染の和紙

撮影:関戸 勇

⇒くさ‐き【草木】

⇒くさ‐き【草木】

クサカゲロウ

撮影:海野和男

クサカゲロウ

撮影:海野和男

くさか‐げんずい【久坂玄瑞】

幕末の志士。長州藩士。名は通武、のち義助。号、江月斎。吉田松陰の妹婿。兵学を松陰に、洋学を藩校に学ぶ。尊王攘夷を唱え、1864年(元治1)兵を率いて京都に入り、蛤御門はまぐりごもんの変に会津・薩摩などの兵と戦い負傷、自殺。(1840〜1864)

⇒くさか【久坂】

くさ‐かご【草籠】

刈った草を入れる籠。くさかりかご。

くさか‐ざか【孔舎衙坂】

生駒山を河内から大和へ越える山道。神武天皇東征の時の古戦場とされ、五瀬命いつせのみことの戦傷の地という。孔舎衛くさえの坂。

くさ‐かす・む【草霞む】

〔自四〕

草原がかすんで見える。〈[季]春〉。「―・み水に声なき日ぐれかな」(蕪村)

くさ‐かずら【草鬘】‥カヅラ

蔓草つるくさなどをかずらとすること。また、そのもの。新撰六帖2「うなゐ子が振分け髪の行末によそへてかくる―かな」

くさ‐かたばみ【草酢漿】

紋所の名。カタバミの茎と葉をかたどったもの。

くさかべ【日下部】

姓氏の一つ。

⇒くさかべ‐めいかく【日下部鳴鶴】

くさかべ‐の‐おうじ【草壁皇子】‥ワウ‥

天武天皇の皇子。日並知皇子ひなみしのみこともいう。文武・元正天皇の父。681年皇太子に立ったが、天武天皇死後は母の持統天皇が継ぎ、皇子はまもなく没。後に岡宮御宇天皇おかのみやにあめのしたしろしめししすめらみことと追尊。(662〜689)

くさかべ‐めいかく【日下部鳴鶴】

書家。名は東作。東嶼・翠雨とも号す。彦根の人。初め巻菱湖まきりょうこ・貫名ぬきな海屋・褚遂良ちょすいりょうら、のち清の楊守敬の書法を学んだ。その書法は鳴鶴流といわれ、一世を風靡。(1838〜1922)

⇒くさかべ【日下部】

くさ‐がま【草鎌】

草刈り鎌。

くさ‐かまり【草屈】

くさむらの中にひそみ、敵陣の様子をうかがう者。忍び物見。ふせかまり。くさ。

くさ‐がめ【草亀・臭亀】

①カメの一種。悪臭を出すのが名の由来。背甲は黒から茶色まで種々あるが黒褐色が多く、腹甲は黒。眼の後に黄緑色の斑紋がある。甲羅上面に3本の稜線があり、鱗板間は多く白または黄色の線で区切られている。本州・四国・九州や朝鮮半島・中国に分布。

クサガメ

提供:東京動物園協会

くさか‐げんずい【久坂玄瑞】

幕末の志士。長州藩士。名は通武、のち義助。号、江月斎。吉田松陰の妹婿。兵学を松陰に、洋学を藩校に学ぶ。尊王攘夷を唱え、1864年(元治1)兵を率いて京都に入り、蛤御門はまぐりごもんの変に会津・薩摩などの兵と戦い負傷、自殺。(1840〜1864)

⇒くさか【久坂】

くさ‐かご【草籠】

刈った草を入れる籠。くさかりかご。

くさか‐ざか【孔舎衙坂】

生駒山を河内から大和へ越える山道。神武天皇東征の時の古戦場とされ、五瀬命いつせのみことの戦傷の地という。孔舎衛くさえの坂。

くさ‐かす・む【草霞む】

〔自四〕

草原がかすんで見える。〈[季]春〉。「―・み水に声なき日ぐれかな」(蕪村)

くさ‐かずら【草鬘】‥カヅラ

蔓草つるくさなどをかずらとすること。また、そのもの。新撰六帖2「うなゐ子が振分け髪の行末によそへてかくる―かな」

くさ‐かたばみ【草酢漿】

紋所の名。カタバミの茎と葉をかたどったもの。

くさかべ【日下部】

姓氏の一つ。

⇒くさかべ‐めいかく【日下部鳴鶴】

くさかべ‐の‐おうじ【草壁皇子】‥ワウ‥

天武天皇の皇子。日並知皇子ひなみしのみこともいう。文武・元正天皇の父。681年皇太子に立ったが、天武天皇死後は母の持統天皇が継ぎ、皇子はまもなく没。後に岡宮御宇天皇おかのみやにあめのしたしろしめししすめらみことと追尊。(662〜689)

くさかべ‐めいかく【日下部鳴鶴】

書家。名は東作。東嶼・翠雨とも号す。彦根の人。初め巻菱湖まきりょうこ・貫名ぬきな海屋・褚遂良ちょすいりょうら、のち清の楊守敬の書法を学んだ。その書法は鳴鶴流といわれ、一世を風靡。(1838〜1922)

⇒くさかべ【日下部】

くさ‐がま【草鎌】

草刈り鎌。

くさ‐かまり【草屈】

くさむらの中にひそみ、敵陣の様子をうかがう者。忍び物見。ふせかまり。くさ。

くさ‐がめ【草亀・臭亀】

①カメの一種。悪臭を出すのが名の由来。背甲は黒から茶色まで種々あるが黒褐色が多く、腹甲は黒。眼の後に黄緑色の斑紋がある。甲羅上面に3本の稜線があり、鱗板間は多く白または黄色の線で区切られている。本州・四国・九州や朝鮮半島・中国に分布。

クサガメ

提供:東京動物園協会

②カメムシの別称。

くさかや‐ひめ【草茅姫】

草をつかさどる女神。平経盛家歌合「秋の野の花に心を染めしより―もあはれとぞ思ふ」

くさか‐やま【草香山】

大阪府東大阪市東部、生駒山の西側の部分の称。これを越えて大和と河内とをつなぐ道を直越ただこえの道と呼んだ。(歌枕)

くさ‐かり【草刈】

草を刈ること。特に、飼料や肥料とするために草を刈りとること。また、その人。〈[季]夏〉。「山で―する」

⇒くさかり‐うた【草刈唄】

⇒くさかり‐うま【草刈馬】

⇒くさかり‐がま【草刈鎌】

⇒くさかり‐つぼだい【草刈壺鯛】

⇒くさかり‐ば【草刈場】

⇒くさかり‐ぶえ【草刈笛】

⇒くさかり‐わらわ【草刈童】

くさかり‐うた【草刈唄】

草刈作業のとき唄われる民謡の総称。「刈干切唄」など。

⇒くさ‐かり【草刈】

くさかり‐うま【草刈馬】

7月7日の朝、真菰まこもや藁わらで作った馬を草刈につれてゆく行事。

⇒くさ‐かり【草刈】

くさかり‐がま【草刈鎌】

草を刈るのに用いる鎌。草鎌。

⇒くさ‐かり【草刈】

くさかり‐つぼだい【草刈壺鯛】‥ダヒ

カワビシャ科の海産の硬骨魚。ツボダイと俗称。

⇒くさ‐かり【草刈】

くさかり‐ば【草刈場】

①飼料・肥料などにする草を刈り取るための共有の原野。秣場まぐさば。

②比喩的に、そこから利益を得ようと多くの人が目をつける場所・集団。

⇒くさ‐かり【草刈】

くさかり‐ぶえ【草刈笛】

草刈童わらわなどが吹く笛。草笛。

⇒くさ‐かり【草刈】

くさかり‐わらわ【草刈童】‥ワラハ

草を刈る子ども。

⇒くさ‐かり【草刈】

くさ‐がれ【草枯れ】

秋から冬にかけて草が枯れること。また、その時節。〈[季]冬〉。源氏物語葵「―のまがきに残るなでしこを別れし秋の形見とぞ見る」

くさ‐かんむり【草冠】

漢字の冠かんむりの一つ。「花」「草」などの冠の「艹」の称。字書では「艸」部でひく。草頭そうとう。そうこう。

くさ‐き【草木】

草と木。そうもく。

⇒くさき‐ぞめ【草木染】

⇒草木にも心を置く

⇒草木も靡く

⇒草木も眠る

⇒草木も揺がぬ

くさ‐ぎ【臭木】

クマツヅラ科の落葉小高木。山野に多く自生し、高さ約3メートル。葉は大きく、広卵形。茎・葉に悪臭がある。夏、赤色の萼がくと白色の花冠とを有する管状5裂の花を開く。果実は碧色、下部に星状に開いた紅紫色の宿存萼があり、古くから染料に使われた。若葉は食用。臭桐くさぎり。くさぎな。漢名、臭牡丹樹・海州常山。〈[季]秋〉。本草和名「恒山、和名久佐岐」

クサギ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

②カメムシの別称。

くさかや‐ひめ【草茅姫】

草をつかさどる女神。平経盛家歌合「秋の野の花に心を染めしより―もあはれとぞ思ふ」

くさか‐やま【草香山】

大阪府東大阪市東部、生駒山の西側の部分の称。これを越えて大和と河内とをつなぐ道を直越ただこえの道と呼んだ。(歌枕)

くさ‐かり【草刈】

草を刈ること。特に、飼料や肥料とするために草を刈りとること。また、その人。〈[季]夏〉。「山で―する」

⇒くさかり‐うた【草刈唄】

⇒くさかり‐うま【草刈馬】

⇒くさかり‐がま【草刈鎌】

⇒くさかり‐つぼだい【草刈壺鯛】

⇒くさかり‐ば【草刈場】

⇒くさかり‐ぶえ【草刈笛】

⇒くさかり‐わらわ【草刈童】

くさかり‐うた【草刈唄】

草刈作業のとき唄われる民謡の総称。「刈干切唄」など。

⇒くさ‐かり【草刈】

くさかり‐うま【草刈馬】

7月7日の朝、真菰まこもや藁わらで作った馬を草刈につれてゆく行事。

⇒くさ‐かり【草刈】

くさかり‐がま【草刈鎌】

草を刈るのに用いる鎌。草鎌。

⇒くさ‐かり【草刈】

くさかり‐つぼだい【草刈壺鯛】‥ダヒ

カワビシャ科の海産の硬骨魚。ツボダイと俗称。

⇒くさ‐かり【草刈】

くさかり‐ば【草刈場】

①飼料・肥料などにする草を刈り取るための共有の原野。秣場まぐさば。

②比喩的に、そこから利益を得ようと多くの人が目をつける場所・集団。

⇒くさ‐かり【草刈】

くさかり‐ぶえ【草刈笛】

草刈童わらわなどが吹く笛。草笛。

⇒くさ‐かり【草刈】

くさかり‐わらわ【草刈童】‥ワラハ

草を刈る子ども。

⇒くさ‐かり【草刈】

くさ‐がれ【草枯れ】

秋から冬にかけて草が枯れること。また、その時節。〈[季]冬〉。源氏物語葵「―のまがきに残るなでしこを別れし秋の形見とぞ見る」

くさ‐かんむり【草冠】

漢字の冠かんむりの一つ。「花」「草」などの冠の「艹」の称。字書では「艸」部でひく。草頭そうとう。そうこう。

くさ‐き【草木】

草と木。そうもく。

⇒くさき‐ぞめ【草木染】

⇒草木にも心を置く

⇒草木も靡く

⇒草木も眠る

⇒草木も揺がぬ

くさ‐ぎ【臭木】

クマツヅラ科の落葉小高木。山野に多く自生し、高さ約3メートル。葉は大きく、広卵形。茎・葉に悪臭がある。夏、赤色の萼がくと白色の花冠とを有する管状5裂の花を開く。果実は碧色、下部に星状に開いた紅紫色の宿存萼があり、古くから染料に使われた。若葉は食用。臭桐くさぎり。くさぎな。漢名、臭牡丹樹・海州常山。〈[季]秋〉。本草和名「恒山、和名久佐岐」

クサギ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

クサギ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

クサギ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒くさぎ‐の‐むし【臭木の虫】

くさき‐ぞめ【草木染】

天然の植物染料で染めること。また、それで染めたもの。合成染料によるものと区別するために、染色家の山崎斌あきら(1892〜1972)が昭和初期に命名。

草木染のはがき

撮影:関戸 勇

⇒くさぎ‐の‐むし【臭木の虫】

くさき‐ぞめ【草木染】

天然の植物染料で染めること。また、それで染めたもの。合成染料によるものと区別するために、染色家の山崎斌あきら(1892〜1972)が昭和初期に命名。

草木染のはがき

撮影:関戸 勇

草木染の和紙

撮影:関戸 勇

草木染の和紙

撮影:関戸 勇

⇒くさ‐き【草木】

⇒くさ‐き【草木】

くさいり‐ずいしょう【草入り水晶】‥シヤウ🔗⭐🔉

くさいり‐ずいしょう【草入り水晶】‥シヤウ

(草を含んだように見えるからいう)電気石などの針状結晶を含んだ水晶。

くさ‐いろ【草色】🔗⭐🔉

くさ‐いろ【草色】

青みがかった緑色。もえぎいろ。

Munsell color system: 5GY5/5

くさ‐うお【草魚】‥ウヲ🔗⭐🔉

くさ‐うお【草魚】‥ウヲ

クサウオ科の海産の硬骨魚。全長45センチメートル余だが、体は柔軟でこんにゃく状。北日本に多産し、肥料とする。広義にはクサウオ科魚類の総称。

くさ‐うら【草占】🔗⭐🔉

くさ‐うら【草占】

路傍の草を結びあわせてそれが解けるか解けないかを見て吉凶を判ずること。草が風になびくさまを見て占うことともいう。

くさえ‐の‐さか【孔舎衛坂】クサヱ‥🔗⭐🔉

くさえ‐の‐さか【孔舎衛坂】クサヱ‥

(一説に、「衛」は「衙」の誤りかという)(→)「くさかざか」に同じ。

くさか【久坂】🔗⭐🔉

くさか【久坂】

姓氏の一つ。

⇒くさか‐げんずい【久坂玄瑞】

くさ‐かい【草飼い】‥カヒ🔗⭐🔉

くさ‐かい【草飼い】‥カヒ

馬に草を与えること。

⇒くさかい‐どころ【草飼い所】

くさかい‐どころ【草飼い所】‥カヒ‥🔗⭐🔉

くさかい‐どころ【草飼い所】‥カヒ‥

まぐさを得るための領地。曾我物語8「一所給はりて馬の―をもしたまへ」

⇒くさ‐かい【草飼い】

くさ‐か・う【草飼う】‥カフ🔗⭐🔉

くさ‐か・う【草飼う】‥カフ

〔自五〕

馬・牛などに飼料の草を与える。

くさ‐かき【草掻き】🔗⭐🔉

くさ‐かき【草掻き】

草を掻き除くこと。また、その人・道具。草削り。

くさ‐がき【草垣】🔗⭐🔉

くさ‐がき【草垣】

草が生い茂って垣のようになったもの。

くさ‐がく・る【草隠る】🔗⭐🔉

くさ‐がく・る【草隠る】

〔自下二〕

草かげに隠れる。後拾遺和歌集恋「夏山の木のした水は―・れつつ」

くさ‐がくれ【草隠れ】🔗⭐🔉

くさ‐がくれ【草隠れ】

①草かげに隠れること。また、その所。

②草深い田舎の隠れ家。源氏物語蓬生「かかる―に過ぐし給ひける年月のあはれもおろかならず」

くさ‐かげ【草陰】🔗⭐🔉

くさ‐かげ【草陰】

茂った草のかげ。

⇒くさかげ‐の【草陰の】

くさかげ‐の【草陰の】🔗⭐🔉

くさかげ‐の【草陰の】

〔枕〕

「あら」「あの」などの「あ」にかかる。万葉集12「―あらゐの崎の笠島を」

⇒くさ‐かげ【草陰】

くさ‐かげろう【草蜉蝣・草蜻蛉】‥カゲロフ🔗⭐🔉

くさ‐かげろう【草蜉蝣・草蜻蛉】‥カゲロフ

アミメカゲロウ目クサカゲロウ科の昆虫の総称。また、その一種。形は小さいトンボのようで弱々しく、緑色。翅は透明、多くの翅脈がある。体長約1センチメートル。成虫も幼虫もアブラムシを食う益虫。成虫は灯火に飛来する。卵には長柄があり、優曇華うどんげという。〈[季]夏〉

くさかげろう

クサカゲロウ

撮影:海野和男

クサカゲロウ

撮影:海野和男

クサカゲロウ

撮影:海野和男

クサカゲロウ

撮影:海野和男

くさか‐げんずい【久坂玄瑞】🔗⭐🔉

くさか‐げんずい【久坂玄瑞】

幕末の志士。長州藩士。名は通武、のち義助。号、江月斎。吉田松陰の妹婿。兵学を松陰に、洋学を藩校に学ぶ。尊王攘夷を唱え、1864年(元治1)兵を率いて京都に入り、蛤御門はまぐりごもんの変に会津・薩摩などの兵と戦い負傷、自殺。(1840〜1864)

⇒くさか【久坂】

くさ‐かご【草籠】🔗⭐🔉

くさ‐かご【草籠】

刈った草を入れる籠。くさかりかご。

くさか‐ざか【孔舎衙坂】🔗⭐🔉

くさか‐ざか【孔舎衙坂】

生駒山を河内から大和へ越える山道。神武天皇東征の時の古戦場とされ、五瀬命いつせのみことの戦傷の地という。孔舎衛くさえの坂。

くさ‐かす・む【草霞む】🔗⭐🔉

くさ‐かす・む【草霞む】

〔自四〕

草原がかすんで見える。〈[季]春〉。「―・み水に声なき日ぐれかな」(蕪村)

くさ‐かずら【草鬘】‥カヅラ🔗⭐🔉

くさ‐かずら【草鬘】‥カヅラ

蔓草つるくさなどをかずらとすること。また、そのもの。新撰六帖2「うなゐ子が振分け髪の行末によそへてかくる―かな」

くさ‐かたばみ【草酢漿】🔗⭐🔉

くさ‐かたばみ【草酢漿】

紋所の名。カタバミの茎と葉をかたどったもの。

くさかべ【日下部】🔗⭐🔉

くさかべ【日下部】

姓氏の一つ。

⇒くさかべ‐めいかく【日下部鳴鶴】

くさかべ‐の‐おうじ【草壁皇子】‥ワウ‥🔗⭐🔉

くさかべ‐の‐おうじ【草壁皇子】‥ワウ‥

天武天皇の皇子。日並知皇子ひなみしのみこともいう。文武・元正天皇の父。681年皇太子に立ったが、天武天皇死後は母の持統天皇が継ぎ、皇子はまもなく没。後に岡宮御宇天皇おかのみやにあめのしたしろしめししすめらみことと追尊。(662〜689)

くさかべ‐めいかく【日下部鳴鶴】🔗⭐🔉

くさかべ‐めいかく【日下部鳴鶴】

書家。名は東作。東嶼・翠雨とも号す。彦根の人。初め巻菱湖まきりょうこ・貫名ぬきな海屋・褚遂良ちょすいりょうら、のち清の楊守敬の書法を学んだ。その書法は鳴鶴流といわれ、一世を風靡。(1838〜1922)

⇒くさかべ【日下部】

くさ‐がま【草鎌】🔗⭐🔉

くさ‐がま【草鎌】

草刈り鎌。

くさ‐かまり【草屈】🔗⭐🔉

くさ‐かまり【草屈】

くさむらの中にひそみ、敵陣の様子をうかがう者。忍び物見。ふせかまり。くさ。

くさ‐がめ【草亀・臭亀】🔗⭐🔉

くさ‐がめ【草亀・臭亀】

①カメの一種。悪臭を出すのが名の由来。背甲は黒から茶色まで種々あるが黒褐色が多く、腹甲は黒。眼の後に黄緑色の斑紋がある。甲羅上面に3本の稜線があり、鱗板間は多く白または黄色の線で区切られている。本州・四国・九州や朝鮮半島・中国に分布。

クサガメ

提供:東京動物園協会

②カメムシの別称。

②カメムシの別称。

②カメムシの別称。

②カメムシの別称。

くさかや‐ひめ【草茅姫】🔗⭐🔉

くさかや‐ひめ【草茅姫】

草をつかさどる女神。平経盛家歌合「秋の野の花に心を染めしより―もあはれとぞ思ふ」

くさか‐やま【草香山】🔗⭐🔉

くさか‐やま【草香山】

大阪府東大阪市東部、生駒山の西側の部分の称。これを越えて大和と河内とをつなぐ道を直越ただこえの道と呼んだ。(歌枕)

くさ‐かり【草刈】🔗⭐🔉

くさ‐かり【草刈】

草を刈ること。特に、飼料や肥料とするために草を刈りとること。また、その人。〈[季]夏〉。「山で―する」

⇒くさかり‐うた【草刈唄】

⇒くさかり‐うま【草刈馬】

⇒くさかり‐がま【草刈鎌】

⇒くさかり‐つぼだい【草刈壺鯛】

⇒くさかり‐ば【草刈場】

⇒くさかり‐ぶえ【草刈笛】

⇒くさかり‐わらわ【草刈童】

くさかり‐うた【草刈唄】🔗⭐🔉

くさかり‐うた【草刈唄】

草刈作業のとき唄われる民謡の総称。「刈干切唄」など。

⇒くさ‐かり【草刈】

広辞苑に「くさ」で始まるの検索結果 1-50。もっと読み込む