複数辞典一括検索+![]()

![]()

叢 くさむら🔗⭐🔉

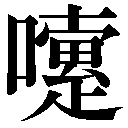

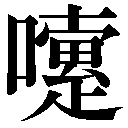

嚔 くさめ🔗⭐🔉

【嚔】

18画 口部

区点=5173 16進=5369 シフトJIS=9A89

【嚏】異体字異体字

18画 口部

区点=5173 16進=5369 シフトJIS=9A89

【嚏】異体字異体字

17画 口部

区点=5174 16進=536A シフトJIS=9A8A

《音読み》 テイ

17画 口部

区点=5174 16進=536A シフトJIS=9A8A

《音読み》 テイ /タイ

/タイ 〈t

〈t 〉

《訓読み》 くさめ/くさめする(くさめす)/はなひる

《意味》

{名・動}くさめ。くさめする(クサメス)。はなひる。くしゃみ。鼻づまり。くしゃみする。鼻がつまる。▽人がうわさするとくしゃみが出るといういいならわしは、「詩経」のころからある。「噴嚔ホンテイ(くしゃみをする)」「願言則嚔=願ヒテ言ニスナハチ嚔ス」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。右側の字(音テイ)は「つかえるしるし+止」の会意文字で、つかえて止まる意。嚔はそれを音符とし、口をそえたもの。

《熟語》

→下付・中付語

〉

《訓読み》 くさめ/くさめする(くさめす)/はなひる

《意味》

{名・動}くさめ。くさめする(クサメス)。はなひる。くしゃみ。鼻づまり。くしゃみする。鼻がつまる。▽人がうわさするとくしゃみが出るといういいならわしは、「詩経」のころからある。「噴嚔ホンテイ(くしゃみをする)」「願言則嚔=願ヒテ言ニスナハチ嚔ス」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。右側の字(音テイ)は「つかえるしるし+止」の会意文字で、つかえて止まる意。嚔はそれを音符とし、口をそえたもの。

《熟語》

→下付・中付語

18画 口部

区点=5173 16進=5369 シフトJIS=9A89

【嚏】異体字異体字

18画 口部

区点=5173 16進=5369 シフトJIS=9A89

【嚏】異体字異体字

17画 口部

区点=5174 16進=536A シフトJIS=9A8A

《音読み》 テイ

17画 口部

区点=5174 16進=536A シフトJIS=9A8A

《音読み》 テイ /タイ

/タイ 〈t

〈t 〉

《訓読み》 くさめ/くさめする(くさめす)/はなひる

《意味》

{名・動}くさめ。くさめする(クサメス)。はなひる。くしゃみ。鼻づまり。くしゃみする。鼻がつまる。▽人がうわさするとくしゃみが出るといういいならわしは、「詩経」のころからある。「噴嚔ホンテイ(くしゃみをする)」「願言則嚔=願ヒテ言ニスナハチ嚔ス」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。右側の字(音テイ)は「つかえるしるし+止」の会意文字で、つかえて止まる意。嚔はそれを音符とし、口をそえたもの。

《熟語》

→下付・中付語

〉

《訓読み》 くさめ/くさめする(くさめす)/はなひる

《意味》

{名・動}くさめ。くさめする(クサメス)。はなひる。くしゃみ。鼻づまり。くしゃみする。鼻がつまる。▽人がうわさするとくしゃみが出るといういいならわしは、「詩経」のころからある。「噴嚔ホンテイ(くしゃみをする)」「願言則嚔=願ヒテ言ニスナハチ嚔ス」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。右側の字(音テイ)は「つかえるしるし+止」の会意文字で、つかえて止まる意。嚔はそれを音符とし、口をそえたもの。

《熟語》

→下付・中付語

楔 くさび🔗⭐🔉

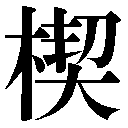

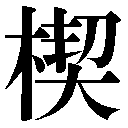

【楔】

13画 木部

区点=6024 16進=5C38 シフトJIS=9EB6

《音読み》

13画 木部

区点=6024 16進=5C38 シフトJIS=9EB6

《音読み》  セツ

セツ /セチ

/セチ 〈xi

〈xi 〉/

〉/ ケチ

ケチ /カツ

/カツ 《訓読み》 くさび

《意味》

《訓読み》 くさび

《意味》

{名}くさび。切れ目にさしこんでふさいだり、木などを割るためにうちこむくさび。

{名}くさび。切れ目にさしこんでふさいだり、木などを割るためにうちこむくさび。

{名}開いた扉にかみこませてとめる支柱。

{名}開いた扉にかみこませてとめる支柱。

{名}ゆすらうめ。

《解字》

会意兼形声。「木+音符契セツ・ケツ(切りこむ、切れ目)」で、切れ目にかませるくさび。

《熟語》

→熟語

{名}ゆすらうめ。

《解字》

会意兼形声。「木+音符契セツ・ケツ(切りこむ、切れ目)」で、切れ目にかませるくさび。

《熟語》

→熟語

13画 木部

区点=6024 16進=5C38 シフトJIS=9EB6

《音読み》

13画 木部

区点=6024 16進=5C38 シフトJIS=9EB6

《音読み》  セツ

セツ /セチ

/セチ 〈xi

〈xi 〉/

〉/ ケチ

ケチ /カツ

/カツ 《訓読み》 くさび

《意味》

《訓読み》 くさび

《意味》

{名}くさび。切れ目にさしこんでふさいだり、木などを割るためにうちこむくさび。

{名}くさび。切れ目にさしこんでふさいだり、木などを割るためにうちこむくさび。

{名}開いた扉にかみこませてとめる支柱。

{名}開いた扉にかみこませてとめる支柱。

{名}ゆすらうめ。

《解字》

会意兼形声。「木+音符契セツ・ケツ(切りこむ、切れ目)」で、切れ目にかませるくさび。

《熟語》

→熟語

{名}ゆすらうめ。

《解字》

会意兼形声。「木+音符契セツ・ケツ(切りこむ、切れ目)」で、切れ目にかませるくさび。

《熟語》

→熟語

耘 くさぎる🔗⭐🔉

【耘】

10画 耒部

区点=7049 16進=6651 シフトJIS=E3CF

《音読み》 ウン

10画 耒部

区点=7049 16進=6651 シフトJIS=E3CF

《音読み》 ウン

〈y

〈y n〉

《訓読み》 くさぎる

《意味》

n〉

《訓読み》 くさぎる

《意味》

ウンス{動}くさぎる。田畑の土をまぜかえして、雑草をとり、土の間に空気を入れる。〈同義語〉→芸。「耕耘コウウン」「不耘苗者也=苗ヲ耘セザル者ナリ」〔→孟子〕

ウンス{動}くさぎる。田畑の土をまぜかえして、雑草をとり、土の間に空気を入れる。〈同義語〉→芸。「耕耘コウウン」「不耘苗者也=苗ヲ耘セザル者ナリ」〔→孟子〕

「耘草ウンソウ(=芸草)」とは、草の名。うまごやしの仲間。その草を土の中に入れ、まぜかえして肥料にする。

《解字》

会意兼形声。云ウンは、雲気がもやもやと回るさま。耘は「耒(すき)+音符云」で、すきをめぐらして、土をまぜかえすこと。

《単語家族》

雲(水蒸気をまぜかえして生じるくも)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「耘草ウンソウ(=芸草)」とは、草の名。うまごやしの仲間。その草を土の中に入れ、まぜかえして肥料にする。

《解字》

会意兼形声。云ウンは、雲気がもやもやと回るさま。耘は「耒(すき)+音符云」で、すきをめぐらして、土をまぜかえすこと。

《単語家族》

雲(水蒸気をまぜかえして生じるくも)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 耒部

区点=7049 16進=6651 シフトJIS=E3CF

《音読み》 ウン

10画 耒部

区点=7049 16進=6651 シフトJIS=E3CF

《音読み》 ウン

〈y

〈y n〉

《訓読み》 くさぎる

《意味》

n〉

《訓読み》 くさぎる

《意味》

ウンス{動}くさぎる。田畑の土をまぜかえして、雑草をとり、土の間に空気を入れる。〈同義語〉→芸。「耕耘コウウン」「不耘苗者也=苗ヲ耘セザル者ナリ」〔→孟子〕

ウンス{動}くさぎる。田畑の土をまぜかえして、雑草をとり、土の間に空気を入れる。〈同義語〉→芸。「耕耘コウウン」「不耘苗者也=苗ヲ耘セザル者ナリ」〔→孟子〕

「耘草ウンソウ(=芸草)」とは、草の名。うまごやしの仲間。その草を土の中に入れ、まぜかえして肥料にする。

《解字》

会意兼形声。云ウンは、雲気がもやもやと回るさま。耘は「耒(すき)+音符云」で、すきをめぐらして、土をまぜかえすこと。

《単語家族》

雲(水蒸気をまぜかえして生じるくも)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「耘草ウンソウ(=芸草)」とは、草の名。うまごやしの仲間。その草を土の中に入れ、まぜかえして肥料にする。

《解字》

会意兼形声。云ウンは、雲気がもやもやと回るさま。耘は「耒(すき)+音符云」で、すきをめぐらして、土をまぜかえすこと。

《単語家族》

雲(水蒸気をまぜかえして生じるくも)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

耨 くさぎる🔗⭐🔉

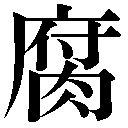

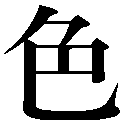

腐 くさらす🔗⭐🔉

【腐】

14画 肉部 [常用漢字]

区点=4169 16進=4965 シフトJIS=9585

《常用音訓》フ/くさ…らす/くさ…る/くさ…れる

《音読み》 フ

14画 肉部 [常用漢字]

区点=4169 16進=4965 シフトJIS=9585

《常用音訓》フ/くさ…らす/くさ…る/くさ…れる

《音読み》 フ /ブ

/ブ 〈f

〈f 〉

《訓読み》 くされる/くさらす/くさる/くちる(くつ)

《意味》

〉

《訓読み》 くされる/くさらす/くさる/くちる(くつ)

《意味》

{動・形}くさる。くちる(クツ)。もと、肉の形がくずれてべったりくっつく。また、転じて、原形をとどめないようにくさる。〈類義語〉→朽・→爛ラン。「腐朽」「腐肉」

{動・形}くさる。くちる(クツ)。もと、肉の形がくずれてべったりくっつく。また、転じて、原形をとどめないようにくさる。〈類義語〉→朽・→爛ラン。「腐朽」「腐肉」

{形}古くさくて役にたたない。「陳腐」「腐儒」

{形}古くさくて役にたたない。「陳腐」「腐儒」

「腐刑フケイ」とは、刑罰の一つ。男を去勢する刑罰。宮刑。▽その傷あとがくさって、悪臭を発するので、この名がある。

「腐刑フケイ」とは、刑罰の一つ。男を去勢する刑罰。宮刑。▽その傷あとがくさって、悪臭を発するので、この名がある。

「腐心」とは、心をいためること。「此臣之日夜切歯腐心也=コレ臣ノ日夜切歯腐心スルナリ」〔→史記〕

〔国〕くさる。気持ちがめいって、はればれしない。

《解字》

会意兼形声。府は、びっしりくっつけて物をしまいこむ倉。腐は「肉+音符府」で、組織がくずれてぺったりとくっついた肉。

《単語家族》

付(くっつく)と同系。

《類義》

朽は、くちて曲がる。爛ランは、どろどろにただれる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「腐心」とは、心をいためること。「此臣之日夜切歯腐心也=コレ臣ノ日夜切歯腐心スルナリ」〔→史記〕

〔国〕くさる。気持ちがめいって、はればれしない。

《解字》

会意兼形声。府は、びっしりくっつけて物をしまいこむ倉。腐は「肉+音符府」で、組織がくずれてぺったりとくっついた肉。

《単語家族》

付(くっつく)と同系。

《類義》

朽は、くちて曲がる。爛ランは、どろどろにただれる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

14画 肉部 [常用漢字]

区点=4169 16進=4965 シフトJIS=9585

《常用音訓》フ/くさ…らす/くさ…る/くさ…れる

《音読み》 フ

14画 肉部 [常用漢字]

区点=4169 16進=4965 シフトJIS=9585

《常用音訓》フ/くさ…らす/くさ…る/くさ…れる

《音読み》 フ /ブ

/ブ 〈f

〈f 〉

《訓読み》 くされる/くさらす/くさる/くちる(くつ)

《意味》

〉

《訓読み》 くされる/くさらす/くさる/くちる(くつ)

《意味》

{動・形}くさる。くちる(クツ)。もと、肉の形がくずれてべったりくっつく。また、転じて、原形をとどめないようにくさる。〈類義語〉→朽・→爛ラン。「腐朽」「腐肉」

{動・形}くさる。くちる(クツ)。もと、肉の形がくずれてべったりくっつく。また、転じて、原形をとどめないようにくさる。〈類義語〉→朽・→爛ラン。「腐朽」「腐肉」

{形}古くさくて役にたたない。「陳腐」「腐儒」

{形}古くさくて役にたたない。「陳腐」「腐儒」

「腐刑フケイ」とは、刑罰の一つ。男を去勢する刑罰。宮刑。▽その傷あとがくさって、悪臭を発するので、この名がある。

「腐刑フケイ」とは、刑罰の一つ。男を去勢する刑罰。宮刑。▽その傷あとがくさって、悪臭を発するので、この名がある。

「腐心」とは、心をいためること。「此臣之日夜切歯腐心也=コレ臣ノ日夜切歯腐心スルナリ」〔→史記〕

〔国〕くさる。気持ちがめいって、はればれしない。

《解字》

会意兼形声。府は、びっしりくっつけて物をしまいこむ倉。腐は「肉+音符府」で、組織がくずれてぺったりとくっついた肉。

《単語家族》

付(くっつく)と同系。

《類義》

朽は、くちて曲がる。爛ランは、どろどろにただれる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「腐心」とは、心をいためること。「此臣之日夜切歯腐心也=コレ臣ノ日夜切歯腐心スルナリ」〔→史記〕

〔国〕くさる。気持ちがめいって、はればれしない。

《解字》

会意兼形声。府は、びっしりくっつけて物をしまいこむ倉。腐は「肉+音符府」で、組織がくずれてぺったりとくっついた肉。

《単語家族》

付(くっつく)と同系。

《類義》

朽は、くちて曲がる。爛ランは、どろどろにただれる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

臭 くさい🔗⭐🔉

【臭】

人名に使える旧字

人名に使える旧字

9画 自部 [常用漢字]

区点=2913 16進=3D2D シフトJIS=8F4C

《常用音訓》シュウ/くさ…い

《音読み》

9画 自部 [常用漢字]

区点=2913 16進=3D2D シフトJIS=8F4C

《常用音訓》シュウ/くさ…い

《音読み》  シュウ(シウ)

シュウ(シウ) /シュ

/シュ 〈ch

〈ch u〉/

u〉/ キュウ(キウ)

キュウ(キウ) /ク

/ク 〈xi

〈xi 〉

《訓読み》 におい(にほひ)/くさい(くさし)/かぐ

《名付け》 か

《意味》

〉

《訓読み》 におい(にほひ)/くさい(くさし)/かぐ

《名付け》 か

《意味》

{名}におい(ニホヒ)。鼻をとおして感じるにおい。後世おもに、悪いにおいのこと。「悪臭」「臭悪不食=臭ノ悪シキハ食ラハズ」〔→論語〕

{名}におい(ニホヒ)。鼻をとおして感じるにおい。後世おもに、悪いにおいのこと。「悪臭」「臭悪不食=臭ノ悪シキハ食ラハズ」〔→論語〕

{名・形}くさい(クサシ)。いやなにおい。いやな。「臭気」「臭聞」

{名・形}くさい(クサシ)。いやなにおい。いやな。「臭気」「臭聞」

{動}かぐ。鼻の穴をとおして、においをかぐ。〈同義語〉→嗅。「三臭之不食也=三タビコレヲ臭ゲドモ食ラハズ」〔→荀子〕

《解字》

会意。下部の大はもと犬で、よく鼻でにおいをかぐいぬ。臭は「自(はな)+犬」で、ひろくかぐことをあらわした字。もとは臭・嗅キュウは同じ字であったが、のち「におい」「かぐ」の二つに分用された。略字では、下部を「大」に改めた。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は10画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{動}かぐ。鼻の穴をとおして、においをかぐ。〈同義語〉→嗅。「三臭之不食也=三タビコレヲ臭ゲドモ食ラハズ」〔→荀子〕

《解字》

会意。下部の大はもと犬で、よく鼻でにおいをかぐいぬ。臭は「自(はな)+犬」で、ひろくかぐことをあらわした字。もとは臭・嗅キュウは同じ字であったが、のち「におい」「かぐ」の二つに分用された。略字では、下部を「大」に改めた。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は10画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

人名に使える旧字

人名に使える旧字

9画 自部 [常用漢字]

区点=2913 16進=3D2D シフトJIS=8F4C

《常用音訓》シュウ/くさ…い

《音読み》

9画 自部 [常用漢字]

区点=2913 16進=3D2D シフトJIS=8F4C

《常用音訓》シュウ/くさ…い

《音読み》  シュウ(シウ)

シュウ(シウ) /シュ

/シュ 〈ch

〈ch u〉/

u〉/ キュウ(キウ)

キュウ(キウ) /ク

/ク 〈xi

〈xi 〉

《訓読み》 におい(にほひ)/くさい(くさし)/かぐ

《名付け》 か

《意味》

〉

《訓読み》 におい(にほひ)/くさい(くさし)/かぐ

《名付け》 か

《意味》

{名}におい(ニホヒ)。鼻をとおして感じるにおい。後世おもに、悪いにおいのこと。「悪臭」「臭悪不食=臭ノ悪シキハ食ラハズ」〔→論語〕

{名}におい(ニホヒ)。鼻をとおして感じるにおい。後世おもに、悪いにおいのこと。「悪臭」「臭悪不食=臭ノ悪シキハ食ラハズ」〔→論語〕

{名・形}くさい(クサシ)。いやなにおい。いやな。「臭気」「臭聞」

{名・形}くさい(クサシ)。いやなにおい。いやな。「臭気」「臭聞」

{動}かぐ。鼻の穴をとおして、においをかぐ。〈同義語〉→嗅。「三臭之不食也=三タビコレヲ臭ゲドモ食ラハズ」〔→荀子〕

《解字》

会意。下部の大はもと犬で、よく鼻でにおいをかぐいぬ。臭は「自(はな)+犬」で、ひろくかぐことをあらわした字。もとは臭・嗅キュウは同じ字であったが、のち「におい」「かぐ」の二つに分用された。略字では、下部を「大」に改めた。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は10画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{動}かぐ。鼻の穴をとおして、においをかぐ。〈同義語〉→嗅。「三臭之不食也=三タビコレヲ臭ゲドモ食ラハズ」〔→荀子〕

《解字》

会意。下部の大はもと犬で、よく鼻でにおいをかぐいぬ。臭は「自(はな)+犬」で、ひろくかぐことをあらわした字。もとは臭・嗅キュウは同じ字であったが、のち「におい」「かぐ」の二つに分用された。略字では、下部を「大」に改めた。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は10画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

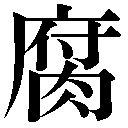

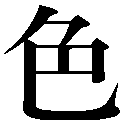

色 くさ🔗⭐🔉

【色】

6画 色部 [二年]

区点=3107 16進=3F27 シフトJIS=9046

《常用音訓》シキ/ショク/いろ

《音読み》 ショク

6画 色部 [二年]

区点=3107 16進=3F27 シフトJIS=9046

《常用音訓》シキ/ショク/いろ

《音読み》 ショク /シキ

/シキ /ソク

/ソク 〈s

〈s 〉〈sh

〉〈sh i〉

《訓読み》 いろ/くさ

《名付け》 いろ・くさ・しこ・しな

《意味》

i〉

《訓読み》 いろ/くさ

《名付け》 いろ・くさ・しこ・しな

《意味》

{名}いろ。男女間の情欲。色欲の色。「女色」「漁色」「寡人好色=寡人色ヲ好ム」〔→孟子〕

{名}いろ。男女間の情欲。色欲の色。「女色」「漁色」「寡人好色=寡人色ヲ好ム」〔→孟子〕

{名}いろ。顔かたちのようす。顔の表情。「喜色」「慍色ウンショク(むっとした顔つき)」「失色=色ヲ失フ」「民有飢色=民ニ飢

{名}いろ。顔かたちのようす。顔の表情。「喜色」「慍色ウンショク(むっとした顔つき)」「失色=色ヲ失フ」「民有飢色=民ニ飢 タル色有リ」〔→孟子〕

タル色有リ」〔→孟子〕

{名}いろ。外にあらわれた形やようす。「秋色(秋げしき)」「行色匆匆コウショクソウソウ(旅だとうとしてあわただしいようす)」

{名}いろ。外にあらわれた形やようす。「秋色(秋げしき)」「行色匆匆コウショクソウソウ(旅だとうとしてあわただしいようす)」

{名}いろ。いろどり。色彩の色。「五色(紅・黄・青・白・黒)」「三五夜中新月色=三五夜中新月ノ色」〔→白居易〕

{名}いろ。いろどり。色彩の色。「五色(紅・黄・青・白・黒)」「三五夜中新月色=三五夜中新月ノ色」〔→白居易〕

{名}〔仏〕感覚でとらえる客観の世界のこと。精神的要素に対して、物質的性質をいう。「色即是空シキソクゼクウ」

{名}〔仏〕感覚でとらえる客観の世界のこと。精神的要素に対して、物質的性質をいう。「色即是空シキソクゼクウ」

{名}〔俗〕くさ。品物の一種類のこと。〈類義語〉→種。「貨色」

〔国〕

{名}〔俗〕くさ。品物の一種類のこと。〈類義語〉→種。「貨色」

〔国〕 いろ。ひびき。「音色ネイロ」

いろ。ひびき。「音色ネイロ」 いろ。愛人。情人。

《解字》

いろ。愛人。情人。

《解字》

象形。かがんだ女性と、かがんでその上に乗った男性とがからだをすりよせて性交するさまを描いたもの。セックスには容色が関係することから、顔やすがた、いろどりなどの意となる。また、すり寄せる意を含む。

《単語家族》

即(そばにすりよってくっつく)

象形。かがんだ女性と、かがんでその上に乗った男性とがからだをすりよせて性交するさまを描いたもの。セックスには容色が関係することから、顔やすがた、いろどりなどの意となる。また、すり寄せる意を含む。

《単語家族》

即(そばにすりよってくっつく) 則ソク(くっつく)

則ソク(くっつく) 塞ソク(すりあわす、ふさぐ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

塞ソク(すりあわす、ふさぐ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

6画 色部 [二年]

区点=3107 16進=3F27 シフトJIS=9046

《常用音訓》シキ/ショク/いろ

《音読み》 ショク

6画 色部 [二年]

区点=3107 16進=3F27 シフトJIS=9046

《常用音訓》シキ/ショク/いろ

《音読み》 ショク /シキ

/シキ /ソク

/ソク 〈s

〈s 〉〈sh

〉〈sh i〉

《訓読み》 いろ/くさ

《名付け》 いろ・くさ・しこ・しな

《意味》

i〉

《訓読み》 いろ/くさ

《名付け》 いろ・くさ・しこ・しな

《意味》

{名}いろ。男女間の情欲。色欲の色。「女色」「漁色」「寡人好色=寡人色ヲ好ム」〔→孟子〕

{名}いろ。男女間の情欲。色欲の色。「女色」「漁色」「寡人好色=寡人色ヲ好ム」〔→孟子〕

{名}いろ。顔かたちのようす。顔の表情。「喜色」「慍色ウンショク(むっとした顔つき)」「失色=色ヲ失フ」「民有飢色=民ニ飢

{名}いろ。顔かたちのようす。顔の表情。「喜色」「慍色ウンショク(むっとした顔つき)」「失色=色ヲ失フ」「民有飢色=民ニ飢 タル色有リ」〔→孟子〕

タル色有リ」〔→孟子〕

{名}いろ。外にあらわれた形やようす。「秋色(秋げしき)」「行色匆匆コウショクソウソウ(旅だとうとしてあわただしいようす)」

{名}いろ。外にあらわれた形やようす。「秋色(秋げしき)」「行色匆匆コウショクソウソウ(旅だとうとしてあわただしいようす)」

{名}いろ。いろどり。色彩の色。「五色(紅・黄・青・白・黒)」「三五夜中新月色=三五夜中新月ノ色」〔→白居易〕

{名}いろ。いろどり。色彩の色。「五色(紅・黄・青・白・黒)」「三五夜中新月色=三五夜中新月ノ色」〔→白居易〕

{名}〔仏〕感覚でとらえる客観の世界のこと。精神的要素に対して、物質的性質をいう。「色即是空シキソクゼクウ」

{名}〔仏〕感覚でとらえる客観の世界のこと。精神的要素に対して、物質的性質をいう。「色即是空シキソクゼクウ」

{名}〔俗〕くさ。品物の一種類のこと。〈類義語〉→種。「貨色」

〔国〕

{名}〔俗〕くさ。品物の一種類のこと。〈類義語〉→種。「貨色」

〔国〕 いろ。ひびき。「音色ネイロ」

いろ。ひびき。「音色ネイロ」 いろ。愛人。情人。

《解字》

いろ。愛人。情人。

《解字》

象形。かがんだ女性と、かがんでその上に乗った男性とがからだをすりよせて性交するさまを描いたもの。セックスには容色が関係することから、顔やすがた、いろどりなどの意となる。また、すり寄せる意を含む。

《単語家族》

即(そばにすりよってくっつく)

象形。かがんだ女性と、かがんでその上に乗った男性とがからだをすりよせて性交するさまを描いたもの。セックスには容色が関係することから、顔やすがた、いろどりなどの意となる。また、すり寄せる意を含む。

《単語家族》

即(そばにすりよってくっつく) 則ソク(くっつく)

則ソク(くっつく) 塞ソク(すりあわす、ふさぐ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

塞ソク(すりあわす、ふさぐ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

苦菜 クサイ🔗⭐🔉

【苦菜】

クサイ 草の名。のげし。『苦苣クキョ』

クサイ 草の名。のげし。『苦苣クキョ』 ニガナ〔国〕草の名。山野に自生し、初夏に黄色の花が咲く。

ニガナ〔国〕草の名。山野に自生し、初夏に黄色の花が咲く。

クサイ 草の名。のげし。『苦苣クキョ』

クサイ 草の名。のげし。『苦苣クキョ』 ニガナ〔国〕草の名。山野に自生し、初夏に黄色の花が咲く。

ニガナ〔国〕草の名。山野に自生し、初夏に黄色の花が咲く。

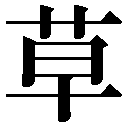

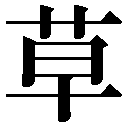

草 くさ🔗⭐🔉

【草】

9画 艸部 [一年]

区点=3380 16進=4170 シフトJIS=9190

《常用音訓》ソウ/くさ

《音読み》 ソウ(サウ)

9画 艸部 [一年]

区点=3380 16進=4170 シフトJIS=9190

《常用音訓》ソウ/くさ

《音読み》 ソウ(サウ)

〈c

〈c o〉

《訓読み》 くさ

《名付け》 かや・くさ・しげ

《意味》

o〉

《訓読み》 くさ

《名付け》 かや・くさ・しげ

《意味》

{名}くさ。草本植物の総称。どこにでも生えている雑草。〈同義語〉→艸。

{名}くさ。草本植物の総称。どこにでも生えている雑草。〈同義語〉→艸。

{形}ぞんざいなさま。まにあわせの。上等でない。「草率」「草紙」

{形}ぞんざいなさま。まにあわせの。上等でない。「草率」「草紙」

{名・形}くさ深いいなか。また、官に仕えず、民間にいることのたとえ。「草沢ソウタク」「草莽ソウモウ」

{名・形}くさ深いいなか。また、官に仕えず、民間にいることのたとえ。「草沢ソウタク」「草莽ソウモウ」

{名}ざっとした下書き。「草案」「起草」

{名}ざっとした下書き。「草案」「起草」

{名}書体の一種。漢代に始まる。「草書」

《解字》

形声。「艸+音符早」。原義はくぬぎ、または、はんのきの実であるが、のち、原義は、別の字であらわし、草の字を古くから艸の字に当てて代用する。

《単語家族》

艸(いくらでも生える雑草)

{名}書体の一種。漢代に始まる。「草書」

《解字》

形声。「艸+音符早」。原義はくぬぎ、または、はんのきの実であるが、のち、原義は、別の字であらわし、草の字を古くから艸の字に当てて代用する。

《単語家族》

艸(いくらでも生える雑草) 造(ざっと集めてこしらえる)

造(ざっと集めてこしらえる) 糟ソウ(ざっとしたかす)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

糟ソウ(ざっとしたかす)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

9画 艸部 [一年]

区点=3380 16進=4170 シフトJIS=9190

《常用音訓》ソウ/くさ

《音読み》 ソウ(サウ)

9画 艸部 [一年]

区点=3380 16進=4170 シフトJIS=9190

《常用音訓》ソウ/くさ

《音読み》 ソウ(サウ)

〈c

〈c o〉

《訓読み》 くさ

《名付け》 かや・くさ・しげ

《意味》

o〉

《訓読み》 くさ

《名付け》 かや・くさ・しげ

《意味》

{名}くさ。草本植物の総称。どこにでも生えている雑草。〈同義語〉→艸。

{名}くさ。草本植物の総称。どこにでも生えている雑草。〈同義語〉→艸。

{形}ぞんざいなさま。まにあわせの。上等でない。「草率」「草紙」

{形}ぞんざいなさま。まにあわせの。上等でない。「草率」「草紙」

{名・形}くさ深いいなか。また、官に仕えず、民間にいることのたとえ。「草沢ソウタク」「草莽ソウモウ」

{名・形}くさ深いいなか。また、官に仕えず、民間にいることのたとえ。「草沢ソウタク」「草莽ソウモウ」

{名}ざっとした下書き。「草案」「起草」

{名}ざっとした下書き。「草案」「起草」

{名}書体の一種。漢代に始まる。「草書」

《解字》

形声。「艸+音符早」。原義はくぬぎ、または、はんのきの実であるが、のち、原義は、別の字であらわし、草の字を古くから艸の字に当てて代用する。

《単語家族》

艸(いくらでも生える雑草)

{名}書体の一種。漢代に始まる。「草書」

《解字》

形声。「艸+音符早」。原義はくぬぎ、または、はんのきの実であるが、のち、原義は、別の字であらわし、草の字を古くから艸の字に当てて代用する。

《単語家族》

艸(いくらでも生える雑草) 造(ざっと集めてこしらえる)

造(ざっと集めてこしらえる) 糟ソウ(ざっとしたかす)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

糟ソウ(ざっとしたかす)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

草臥 クサブシ🔗⭐🔉

【草臥】

クサブシ〔国〕草の上にねる。野宿すること。

クサブシ〔国〕草の上にねる。野宿すること。 クタビレ〔国〕つかれること。

クタビレ〔国〕つかれること。

クサブシ〔国〕草の上にねる。野宿すること。

クサブシ〔国〕草の上にねる。野宿すること。 クタビレ〔国〕つかれること。

クタビレ〔国〕つかれること。

茨 くさぶき🔗⭐🔉

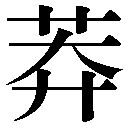

莽 くさ🔗⭐🔉

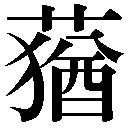

蕕 くさい🔗⭐🔉

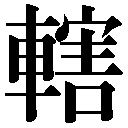

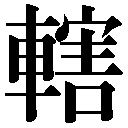

轄 くさび🔗⭐🔉

【轄】

17画 車部 [常用漢字]

区点=1977 16進=336D シフトJIS=8A8D

《常用音訓》カツ

《音読み》 カツ

17画 車部 [常用漢字]

区点=1977 16進=336D シフトJIS=8A8D

《常用音訓》カツ

《音読み》 カツ /ゲチ

/ゲチ /カイ

/カイ

〈xi

〈xi 〉

《訓読み》 くさび

《意味》

〉

《訓読み》 くさび

《意味》

{名}くさび。車輪が車軸から抜けないようにおさえとめるもの。わくからはずれないようにおさえるとめ金。「車轄」

{名}くさび。車輪が車軸から抜けないようにおさえとめるもの。わくからはずれないようにおさえるとめ金。「車轄」

{動}物事のわくがはずれないように、おさえとめる。とりしまる。「管轄」「総轄官」「提轄(宋ソウ・元ゲン時代、軍の隊長)」

{動}物事のわくがはずれないように、おさえとめる。とりしまる。「管轄」「総轄官」「提轄(宋ソウ・元ゲン時代、軍の隊長)」

{形}車輪ととめ金とがうちあたって、かつかつと音をたてるさま。「轄轄カツカツ・カイカイ」

《解字》

会意兼形声。害ガイ・カツは、口の上にふた(おおい)をかぶせておさえたさまを示す会意文字。途中でおさえとめるの意を含む。轄は「車+音符害」で、車輪が軸から抜けないようにとめるくさび。

《単語家族》

遏アツ(おさえとめる)

{形}車輪ととめ金とがうちあたって、かつかつと音をたてるさま。「轄轄カツカツ・カイカイ」

《解字》

会意兼形声。害ガイ・カツは、口の上にふた(おおい)をかぶせておさえたさまを示す会意文字。途中でおさえとめるの意を含む。轄は「車+音符害」で、車輪が軸から抜けないようにとめるくさび。

《単語家族》

遏アツ(おさえとめる) 割カツ(途中で切って伸びをとめる)などと同系。

《熟語》

→下付・中付語

割カツ(途中で切って伸びをとめる)などと同系。

《熟語》

→下付・中付語

17画 車部 [常用漢字]

区点=1977 16進=336D シフトJIS=8A8D

《常用音訓》カツ

《音読み》 カツ

17画 車部 [常用漢字]

区点=1977 16進=336D シフトJIS=8A8D

《常用音訓》カツ

《音読み》 カツ /ゲチ

/ゲチ /カイ

/カイ

〈xi

〈xi 〉

《訓読み》 くさび

《意味》

〉

《訓読み》 くさび

《意味》

{名}くさび。車輪が車軸から抜けないようにおさえとめるもの。わくからはずれないようにおさえるとめ金。「車轄」

{名}くさび。車輪が車軸から抜けないようにおさえとめるもの。わくからはずれないようにおさえるとめ金。「車轄」

{動}物事のわくがはずれないように、おさえとめる。とりしまる。「管轄」「総轄官」「提轄(宋ソウ・元ゲン時代、軍の隊長)」

{動}物事のわくがはずれないように、おさえとめる。とりしまる。「管轄」「総轄官」「提轄(宋ソウ・元ゲン時代、軍の隊長)」

{形}車輪ととめ金とがうちあたって、かつかつと音をたてるさま。「轄轄カツカツ・カイカイ」

《解字》

会意兼形声。害ガイ・カツは、口の上にふた(おおい)をかぶせておさえたさまを示す会意文字。途中でおさえとめるの意を含む。轄は「車+音符害」で、車輪が軸から抜けないようにとめるくさび。

《単語家族》

遏アツ(おさえとめる)

{形}車輪ととめ金とがうちあたって、かつかつと音をたてるさま。「轄轄カツカツ・カイカイ」

《解字》

会意兼形声。害ガイ・カツは、口の上にふた(おおい)をかぶせておさえたさまを示す会意文字。途中でおさえとめるの意を含む。轄は「車+音符害」で、車輪が軸から抜けないようにとめるくさび。

《単語家族》

遏アツ(おさえとめる) 割カツ(途中で切って伸びをとめる)などと同系。

《熟語》

→下付・中付語

割カツ(途中で切って伸びをとめる)などと同系。

《熟語》

→下付・中付語

鎖 くさり🔗⭐🔉

【鎖】

18画 金部 [常用漢字]

区点=2631 16進=3A3F シフトJIS=8DBD

《常用音訓》サ/くさり

《音読み》 サ

18画 金部 [常用漢字]

区点=2631 16進=3A3F シフトJIS=8DBD

《常用音訓》サ/くさり

《音読み》 サ

〈su

〈su 〉

《訓読み》 くさり/とざす

《意味》

〉

《訓読み》 くさり/とざす

《意味》

{名}くさり。金属などでつくった小さい輪をつなげて、ひも状にしたもの。転じて、ひとこまずつが小さいもの。

{名}くさり。金属などでつくった小さい輪をつなげて、ひも状にしたもの。転じて、ひとこまずつが小さいもの。

{名}かぎ。かけがね。▽もと、くさりでしばって、戸じまりをしたことから。「鎖鑰サヤク」

{名}かぎ。かけがね。▽もと、くさりでしばって、戸じまりをしたことから。「鎖鑰サヤク」

{動}とざす。かぎをかける。ぴったりとしめて開けない。中にとじこめる。「鎖国=国ヲ鎖ス」「雲封霧鎖(雲や霧がたちこめる)」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音サ)は、小さい意。鎖はそれを音符とし、金を加えた字で、小さい金輪をつらねたくさり。

《単語家族》

瑣サ(小さい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}とざす。かぎをかける。ぴったりとしめて開けない。中にとじこめる。「鎖国=国ヲ鎖ス」「雲封霧鎖(雲や霧がたちこめる)」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音サ)は、小さい意。鎖はそれを音符とし、金を加えた字で、小さい金輪をつらねたくさり。

《単語家族》

瑣サ(小さい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

18画 金部 [常用漢字]

区点=2631 16進=3A3F シフトJIS=8DBD

《常用音訓》サ/くさり

《音読み》 サ

18画 金部 [常用漢字]

区点=2631 16進=3A3F シフトJIS=8DBD

《常用音訓》サ/くさり

《音読み》 サ

〈su

〈su 〉

《訓読み》 くさり/とざす

《意味》

〉

《訓読み》 くさり/とざす

《意味》

{名}くさり。金属などでつくった小さい輪をつなげて、ひも状にしたもの。転じて、ひとこまずつが小さいもの。

{名}くさり。金属などでつくった小さい輪をつなげて、ひも状にしたもの。転じて、ひとこまずつが小さいもの。

{名}かぎ。かけがね。▽もと、くさりでしばって、戸じまりをしたことから。「鎖鑰サヤク」

{名}かぎ。かけがね。▽もと、くさりでしばって、戸じまりをしたことから。「鎖鑰サヤク」

{動}とざす。かぎをかける。ぴったりとしめて開けない。中にとじこめる。「鎖国=国ヲ鎖ス」「雲封霧鎖(雲や霧がたちこめる)」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音サ)は、小さい意。鎖はそれを音符とし、金を加えた字で、小さい金輪をつらねたくさり。

《単語家族》

瑣サ(小さい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}とざす。かぎをかける。ぴったりとしめて開けない。中にとじこめる。「鎖国=国ヲ鎖ス」「雲封霧鎖(雲や霧がたちこめる)」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音サ)は、小さい意。鎖はそれを音符とし、金を加えた字で、小さい金輪をつらねたくさり。

《単語家族》

瑣サ(小さい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源に「くさ」で始まるの検索結果 1-19。

18画 又部

区点=3349 16進=4151 シフトJIS=9170

《音読み》 ソウ

18画 又部

区点=3349 16進=4151 シフトJIS=9170

《音読み》 ソウ ng〉

《訓読み》 くさむら/むらがる

《意味》

ng〉

《訓読み》 くさむら/むらがる

《意味》

会意兼形声。取は、聚シュウ(集まる)と同系で、引き締めて集める意を含む。叢は、「ぎざぎざしたおかけ台+音符取」で、取の語尾がのびて叢の音となった。長短そろわずぎざぎざに集まること。

《類義》

会意兼形声。取は、聚シュウ(集まる)と同系で、引き締めて集める意を含む。叢は、「ぎざぎざしたおかけ台+音符取」で、取の語尾がのびて叢の音となった。長短そろわずぎざぎざに集まること。

《類義》

16画 耒部

区点=7053 16進=6655 シフトJIS=E3D3

《音読み》 ドウ

16画 耒部

区点=7053 16進=6655 シフトJIS=E3D3

《音読み》 ドウ

同類の仲間。〔

同類の仲間。〔 9画 艸部

区点=1681 16進=3071 シフトJIS=88EF

《音読み》 シ

9画 艸部

区点=1681 16進=3071 シフトJIS=88EF

《音読み》 シ 〉

《訓読み》 いばら/ふく/くさぶき

《意味》

〉

《訓読み》 いばら/ふく/くさぶき

《意味》

9画 艸部

区点=7247 16進=684F シフトJIS=E4CD

《音読み》 モウ(マウ)

9画 艸部

区点=7247 16進=684F シフトJIS=E4CD

《音読み》 モウ(マウ) 15画 艸部

区点=7304 16進=6924 シフトJIS=E543

《音読み》 ユウ(イウ)

15画 艸部

区点=7304 16進=6924 シフトJIS=E543

《音読み》 ユウ(イウ) 19画 金部

区点=7926 16進=6F3A シフトJIS=E859

《音読み》

19画 金部

区点=7926 16進=6F3A シフトJIS=E859

《音読み》  n〉/

n〉/