複数辞典一括検索+![]()

![]()

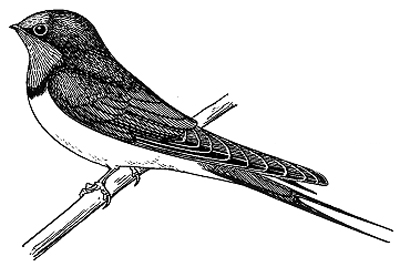

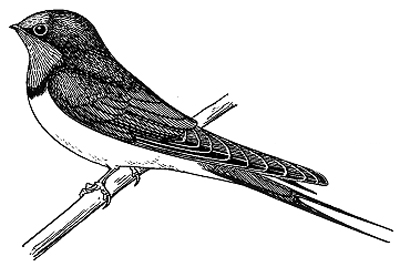

つばめ【燕】🔗⭐🔉

つばめ【燕】

①スズメ目ツバメ科の鳥。背面は光沢ある青黒色で、顔・のどは栗色、上胸に黒帯があり、下面は白色。尾は長く、二つに割れている。日本には春飛来し、人家に営巣して、秋、南方に去る。なお、ツバメ科の鳥は、全長15〜20センチメートル前後。翼が良く発達し、速く飛びながら昆虫を捕食。世界に約90種、日本にはコシアカツバメ・イワツバメなど5種が分布。ツバクラ。ツバクロ。ツバクラメ。玄鳥。〈[季]春〉。万葉集19「―来る時になりぬと」

つばめ

ツバメ

提供:OPO

ツバメ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②燕算用の略。世間胸算用1「毎月の胸算用せぬによつて、―の合はぬ事ぞかし」

③年上の女にかわいがられている若い男。「若い―」

(地名別項)

⇒つばめ‐あわせ【燕合せ】

⇒つばめ‐うお【燕魚】

⇒つばめ‐お【燕尾】

⇒つばめ‐おもと【燕万年青】

⇒つばめ‐がえし【燕返し】

⇒つばめ‐ぐち【燕口】

⇒つばめ‐このしろ【燕鰶】

⇒つばめさり‐づき【燕去り月】

⇒つばめ‐さんよう【燕算用】

⇒つばめ‐ずいせん【燕水仙】

⇒つばめ‐ちどり【燕千鳥】

⇒つばめ‐の‐す【燕の巣】

⇒つばめ‐もり【燕銛】

⇒燕帰る

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②燕算用の略。世間胸算用1「毎月の胸算用せぬによつて、―の合はぬ事ぞかし」

③年上の女にかわいがられている若い男。「若い―」

(地名別項)

⇒つばめ‐あわせ【燕合せ】

⇒つばめ‐うお【燕魚】

⇒つばめ‐お【燕尾】

⇒つばめ‐おもと【燕万年青】

⇒つばめ‐がえし【燕返し】

⇒つばめ‐ぐち【燕口】

⇒つばめ‐このしろ【燕鰶】

⇒つばめさり‐づき【燕去り月】

⇒つばめ‐さんよう【燕算用】

⇒つばめ‐ずいせん【燕水仙】

⇒つばめ‐ちどり【燕千鳥】

⇒つばめ‐の‐す【燕の巣】

⇒つばめ‐もり【燕銛】

⇒燕帰る

ツバメ

提供:OPO

ツバメ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②燕算用の略。世間胸算用1「毎月の胸算用せぬによつて、―の合はぬ事ぞかし」

③年上の女にかわいがられている若い男。「若い―」

(地名別項)

⇒つばめ‐あわせ【燕合せ】

⇒つばめ‐うお【燕魚】

⇒つばめ‐お【燕尾】

⇒つばめ‐おもと【燕万年青】

⇒つばめ‐がえし【燕返し】

⇒つばめ‐ぐち【燕口】

⇒つばめ‐このしろ【燕鰶】

⇒つばめさり‐づき【燕去り月】

⇒つばめ‐さんよう【燕算用】

⇒つばめ‐ずいせん【燕水仙】

⇒つばめ‐ちどり【燕千鳥】

⇒つばめ‐の‐す【燕の巣】

⇒つばめ‐もり【燕銛】

⇒燕帰る

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②燕算用の略。世間胸算用1「毎月の胸算用せぬによつて、―の合はぬ事ぞかし」

③年上の女にかわいがられている若い男。「若い―」

(地名別項)

⇒つばめ‐あわせ【燕合せ】

⇒つばめ‐うお【燕魚】

⇒つばめ‐お【燕尾】

⇒つばめ‐おもと【燕万年青】

⇒つばめ‐がえし【燕返し】

⇒つばめ‐ぐち【燕口】

⇒つばめ‐このしろ【燕鰶】

⇒つばめさり‐づき【燕去り月】

⇒つばめ‐さんよう【燕算用】

⇒つばめ‐ずいせん【燕水仙】

⇒つばめ‐ちどり【燕千鳥】

⇒つばめ‐の‐す【燕の巣】

⇒つばめ‐もり【燕銛】

⇒燕帰る

つばめ【燕】(地名)🔗⭐🔉

つばめ【燕】

新潟県中部の市。信濃川三角州の頂部に位置し、金属洋食器の生産が盛ん。人口8万3千。

つばめ‐あわせ【燕合せ】‥アハセ🔗⭐🔉

つばめ‐あわせ【燕合せ】‥アハセ

合計すること。燕算用。

⇒つばめ【燕】

つばめ‐うお【燕魚】‥ウヲ🔗⭐🔉

つばめ‐うお【燕魚】‥ウヲ

①マンジュウダイ科の海産の硬骨魚。熱帯産。体は側扁して体高は著しく高く、背びれ・臀びれは巨大。全長約50センチメートル。ヒコウキウオ。

ツバメウオ

提供:東京動物園協会

②トビウオの異称。

⇒つばめ【燕】

②トビウオの異称。

⇒つばめ【燕】

②トビウオの異称。

⇒つばめ【燕】

②トビウオの異称。

⇒つばめ【燕】

つばめ‐お【燕尾】‥ヲ🔗⭐🔉

つばめ‐お【燕尾】‥ヲ

燕尾形の魚の尾。

⇒つばめ【燕】

つばめ‐おもと【燕万年青】🔗⭐🔉

つばめ‐おもと【燕万年青】

ユリ科の多年草。亜高山の林下に自生。高さ30センチメートル余、葉は光沢ある緑色。オモトに似て地下茎の先端に叢生、長卵形で大きい。6月頃、花茎を出し、径1センチメートルほどの白色の6弁花を数個総状につける。花後藍色の美しい球形液果を結ぶ。ササニンドウ。

⇒つばめ【燕】

○燕帰るつばめかえる🔗⭐🔉

○燕帰るつばめかえる

春、南から渡ってきたツバメが、秋、南へ向けて飛び去って行く。帰燕きえん。〈[季]秋〉。↔燕来る

⇒つばめ【燕】

つばめ‐ぐち【燕口】

①椀・折敷おしきなどで、ツバメの口のように外を黒く、内を赤く塗ったもの。

②鏃やじりの一種で、ツバメの口の形に似たもの。〈日葡辞書〉

⇒つばめ【燕】

つばめ‐このしろ【燕鰶】

ツバメコノシロ科の海産の硬骨魚。全長約60センチメートル。コノシロにやや似て、下あごが小さい。胸びれの下方に5本の軟条が感覚器として分かれている。南日本に産。アゴナシ。広義にはツバメコノシロ科魚類の総称。

ツバメコノシロ

提供:東京動物園協会

⇒つばめ【燕】

つばめさり‐づき【燕去り月】

陰暦8月の異称。

⇒つばめ【燕】

つばめ‐さんよう【燕算用】

合わせ数えること。合計すること。つばめあわせ。

⇒つばめ【燕】

つばめ‐ずいせん【燕水仙】

〔植〕スプレケリアの別称。

⇒つばめ【燕】

つばめ‐ちどり【燕千鳥】

チドリ目ツバメチドリ科の鳥。ムクドリ大で灰褐色。飛ぶ姿はツバメに似て、飛びながら昆虫を捕食。南アジアから東アジアにかけて分布。日本には少数渡来する旅鳥だったが、1975年頃から西南日本で繁殖。なお、ツバメチドリ科はアフリカ・南アジア・オーストラリアにかけて17種が分布。うち約半数は空中採食性、残りは地上採食性。

ツバメチドリ

撮影:小宮輝之

⇒つばめ【燕】

つばめさり‐づき【燕去り月】

陰暦8月の異称。

⇒つばめ【燕】

つばめ‐さんよう【燕算用】

合わせ数えること。合計すること。つばめあわせ。

⇒つばめ【燕】

つばめ‐ずいせん【燕水仙】

〔植〕スプレケリアの別称。

⇒つばめ【燕】

つばめ‐ちどり【燕千鳥】

チドリ目ツバメチドリ科の鳥。ムクドリ大で灰褐色。飛ぶ姿はツバメに似て、飛びながら昆虫を捕食。南アジアから東アジアにかけて分布。日本には少数渡来する旅鳥だったが、1975年頃から西南日本で繁殖。なお、ツバメチドリ科はアフリカ・南アジア・オーストラリアにかけて17種が分布。うち約半数は空中採食性、残りは地上採食性。

ツバメチドリ

撮影:小宮輝之

⇒つばめ【燕】

つばめ‐の‐す【燕の巣】

(→)燕窩えんかに同じ。

⇒つばめ【燕】

つばめ‐もり【燕銛】

漁具の一種。クジラ・イルカ・カジキなどを捕らえるのに用いる銛。

⇒つばめ【燕】

つば‐もと【鍔元】

(→)「つばぎわ」に同じ。

つばら【委曲】

くわしいさま。つまびらか。万葉集1「―にも見つつ行かむを」

⇒つばら‐つばら‐に【委曲に】

つばら‐か【委曲か】

くわしいさま。こまごま。つまびらか。万葉集9「国のまほらを―に示し賜へば」

つばら‐つばら‐に【委曲に】

〔副〕

大変くわしいさま。まんべんなく。万葉集18「―我家わぎえしおもほゆ」

⇒つばら【委曲】

ツバル【Tuvalu】

南太平洋、ギルバート諸島南東方の国。旧称、エリス諸島。1978年英国から独立。面積26平方キロメートル。住民はポリネシア系。人口1万1千(2004)。首都フナフティ。トゥヴァル。→オセアニア(図)

⇒つばめ【燕】

つばめ‐の‐す【燕の巣】

(→)燕窩えんかに同じ。

⇒つばめ【燕】

つばめ‐もり【燕銛】

漁具の一種。クジラ・イルカ・カジキなどを捕らえるのに用いる銛。

⇒つばめ【燕】

つば‐もと【鍔元】

(→)「つばぎわ」に同じ。

つばら【委曲】

くわしいさま。つまびらか。万葉集1「―にも見つつ行かむを」

⇒つばら‐つばら‐に【委曲に】

つばら‐か【委曲か】

くわしいさま。こまごま。つまびらか。万葉集9「国のまほらを―に示し賜へば」

つばら‐つばら‐に【委曲に】

〔副〕

大変くわしいさま。まんべんなく。万葉集18「―我家わぎえしおもほゆ」

⇒つばら【委曲】

ツバル【Tuvalu】

南太平洋、ギルバート諸島南東方の国。旧称、エリス諸島。1978年英国から独立。面積26平方キロメートル。住民はポリネシア系。人口1万1千(2004)。首都フナフティ。トゥヴァル。→オセアニア(図)

⇒つばめ【燕】

つばめさり‐づき【燕去り月】

陰暦8月の異称。

⇒つばめ【燕】

つばめ‐さんよう【燕算用】

合わせ数えること。合計すること。つばめあわせ。

⇒つばめ【燕】

つばめ‐ずいせん【燕水仙】

〔植〕スプレケリアの別称。

⇒つばめ【燕】

つばめ‐ちどり【燕千鳥】

チドリ目ツバメチドリ科の鳥。ムクドリ大で灰褐色。飛ぶ姿はツバメに似て、飛びながら昆虫を捕食。南アジアから東アジアにかけて分布。日本には少数渡来する旅鳥だったが、1975年頃から西南日本で繁殖。なお、ツバメチドリ科はアフリカ・南アジア・オーストラリアにかけて17種が分布。うち約半数は空中採食性、残りは地上採食性。

ツバメチドリ

撮影:小宮輝之

⇒つばめ【燕】

つばめさり‐づき【燕去り月】

陰暦8月の異称。

⇒つばめ【燕】

つばめ‐さんよう【燕算用】

合わせ数えること。合計すること。つばめあわせ。

⇒つばめ【燕】

つばめ‐ずいせん【燕水仙】

〔植〕スプレケリアの別称。

⇒つばめ【燕】

つばめ‐ちどり【燕千鳥】

チドリ目ツバメチドリ科の鳥。ムクドリ大で灰褐色。飛ぶ姿はツバメに似て、飛びながら昆虫を捕食。南アジアから東アジアにかけて分布。日本には少数渡来する旅鳥だったが、1975年頃から西南日本で繁殖。なお、ツバメチドリ科はアフリカ・南アジア・オーストラリアにかけて17種が分布。うち約半数は空中採食性、残りは地上採食性。

ツバメチドリ

撮影:小宮輝之

⇒つばめ【燕】

つばめ‐の‐す【燕の巣】

(→)燕窩えんかに同じ。

⇒つばめ【燕】

つばめ‐もり【燕銛】

漁具の一種。クジラ・イルカ・カジキなどを捕らえるのに用いる銛。

⇒つばめ【燕】

つば‐もと【鍔元】

(→)「つばぎわ」に同じ。

つばら【委曲】

くわしいさま。つまびらか。万葉集1「―にも見つつ行かむを」

⇒つばら‐つばら‐に【委曲に】

つばら‐か【委曲か】

くわしいさま。こまごま。つまびらか。万葉集9「国のまほらを―に示し賜へば」

つばら‐つばら‐に【委曲に】

〔副〕

大変くわしいさま。まんべんなく。万葉集18「―我家わぎえしおもほゆ」

⇒つばら【委曲】

ツバル【Tuvalu】

南太平洋、ギルバート諸島南東方の国。旧称、エリス諸島。1978年英国から独立。面積26平方キロメートル。住民はポリネシア系。人口1万1千(2004)。首都フナフティ。トゥヴァル。→オセアニア(図)

⇒つばめ【燕】

つばめ‐の‐す【燕の巣】

(→)燕窩えんかに同じ。

⇒つばめ【燕】

つばめ‐もり【燕銛】

漁具の一種。クジラ・イルカ・カジキなどを捕らえるのに用いる銛。

⇒つばめ【燕】

つば‐もと【鍔元】

(→)「つばぎわ」に同じ。

つばら【委曲】

くわしいさま。つまびらか。万葉集1「―にも見つつ行かむを」

⇒つばら‐つばら‐に【委曲に】

つばら‐か【委曲か】

くわしいさま。こまごま。つまびらか。万葉集9「国のまほらを―に示し賜へば」

つばら‐つばら‐に【委曲に】

〔副〕

大変くわしいさま。まんべんなく。万葉集18「―我家わぎえしおもほゆ」

⇒つばら【委曲】

ツバル【Tuvalu】

南太平洋、ギルバート諸島南東方の国。旧称、エリス諸島。1978年英国から独立。面積26平方キロメートル。住民はポリネシア系。人口1万1千(2004)。首都フナフティ。トゥヴァル。→オセアニア(図)

つばめ‐ぐち【燕口】🔗⭐🔉

つばめ‐ぐち【燕口】

①椀・折敷おしきなどで、ツバメの口のように外を黒く、内を赤く塗ったもの。

②鏃やじりの一種で、ツバメの口の形に似たもの。〈日葡辞書〉

⇒つばめ【燕】

つばめ‐このしろ【燕鰶】🔗⭐🔉

つばめ‐このしろ【燕鰶】

ツバメコノシロ科の海産の硬骨魚。全長約60センチメートル。コノシロにやや似て、下あごが小さい。胸びれの下方に5本の軟条が感覚器として分かれている。南日本に産。アゴナシ。広義にはツバメコノシロ科魚類の総称。

ツバメコノシロ

提供:東京動物園協会

⇒つばめ【燕】

⇒つばめ【燕】

⇒つばめ【燕】

⇒つばめ【燕】

つばめさり‐づき【燕去り月】🔗⭐🔉

つばめさり‐づき【燕去り月】

陰暦8月の異称。

⇒つばめ【燕】

つばめ‐さんよう【燕算用】🔗⭐🔉

つばめ‐さんよう【燕算用】

合わせ数えること。合計すること。つばめあわせ。

⇒つばめ【燕】

つばめ‐ずいせん【燕水仙】🔗⭐🔉

つばめ‐ずいせん【燕水仙】

〔植〕スプレケリアの別称。

⇒つばめ【燕】

つばめ‐ちどり【燕千鳥】🔗⭐🔉

つばめ‐ちどり【燕千鳥】

チドリ目ツバメチドリ科の鳥。ムクドリ大で灰褐色。飛ぶ姿はツバメに似て、飛びながら昆虫を捕食。南アジアから東アジアにかけて分布。日本には少数渡来する旅鳥だったが、1975年頃から西南日本で繁殖。なお、ツバメチドリ科はアフリカ・南アジア・オーストラリアにかけて17種が分布。うち約半数は空中採食性、残りは地上採食性。

ツバメチドリ

撮影:小宮輝之

⇒つばめ【燕】

⇒つばめ【燕】

⇒つばめ【燕】

⇒つばめ【燕】

つばめ‐の‐す【燕の巣】🔗⭐🔉

つばめ‐もり【燕銛】🔗⭐🔉

つばめ‐もり【燕銛】

漁具の一種。クジラ・イルカ・カジキなどを捕らえるのに用いる銛。

⇒つばめ【燕】

広辞苑に「ツバメ」で始まるの検索結果 1-16。