複数辞典一括検索+![]()

![]()

おおまつりごと‐びと【参議】オホ‥🔗⭐🔉

おおまつりごと‐びと【参議】オホ‥

⇒さんぎ。〈倭名類聚鈔5〉

⇒おお‐まつりごと【太政】

サムゲ‐タン【参鶏湯】🔗⭐🔉

サムゲ‐タン【参鶏湯】

(朝鮮語samgyet‘ang)鶏の腹に糯米もちごめ・栗・なつめ・朝鮮人参などを詰めて煮込んだ料理。

さん【三・参】🔗⭐🔉

さん【三・参】

①数の名。みつ。みっつ。「参」は「三」の大字。

②「三の糸」の略。「―下り」

③三(参)河国みかわのくにの略。「駿遠―」

さん‐いん【参院】‥ヰン🔗⭐🔉

さん‐いん【参院】‥ヰン

参議院の略称。

さん‐えつ【参謁】🔗⭐🔉

さん‐えつ【参謁】

参上して謁見すること。

さん‐か【参加】🔗⭐🔉

さん‐か【参加】

①なかまになること。行事・会合・団体などに加わること。「ふるって御―下さい」「―申込み」

②法律上の関係に当事者以外の者が関与すること。

⇒さんか‐しょう【参加賞】

さん‐が【参賀】🔗⭐🔉

さん‐が【参賀】

参内して祝賀の意を表すること。特に、新年に皇居に行って祝意を表すこと。〈[季]新年〉

さん‐かい【参会】‥クワイ🔗⭐🔉

さん‐かい【参会】‥クワイ

①会合に参加すること。「県代表が―する」「―者」

②よりあい。集会。片言かたこと1「心やすきどちの―にて」

③特に、遊女を揚げて遊興すること。好色一代男5「遊女―いるほどの諸道具を入れて」

さん‐かく【参画】‥クワク🔗⭐🔉

さん‐かく【参画】‥クワク

計画に加わること。「大学の設立に―する」

さん‐がく【参学】🔗⭐🔉

さん‐がく【参学】

学問、特に仏学にたずさわること。太平記26「日夜の―、朝夕の法談」

さんか‐しょう【参加賞】‥シヤウ🔗⭐🔉

さんか‐しょう【参加賞】‥シヤウ

参加したことを記念する賞。また、その賞品。

⇒さん‐か【参加】

さん‐かん【参看】🔗⭐🔉

さん‐かん【参看】

照らし合わせ見ること。参照。

さん‐かん【参館】‥クワン🔗⭐🔉

さん‐かん【参館】‥クワン

他家を訪問することの謙譲語。参堂。

さん‐かん【参観】‥クワン🔗⭐🔉

さん‐かん【参観】‥クワン

その場に行って見ること。「授業―」

さん‐ぎ【参議】🔗⭐🔉

さん‐ぎ【参議】

(朝議に参与する意)

①(「三木」とも書く)奈良時代に設けられた令外りょうげの官。太政官に置かれ、大中納言に次ぐ重職で、四位以上の者から任ぜられ、公卿くぎょうの一員。8人が普通。おおいまつりごとびと。宰相。

②1869年(明治2)太政官に設け、大政に参与した官職。71年以降は太政大臣・左右大臣の次で、正三位相当。85年廃止。

③1937年(昭和12)日中戦争下、重要国務を諮問するために近衛内閣が設置した官職。内閣参議。43年廃止。

⇒さんぎ‐いん【参議院】

⇒さんぎいん‐ぎいん【参議院議員】

さんぎいん‐ぎいん【参議院議員】‥ヰン‥ヰン🔗⭐🔉

さんぎいん‐ぎいん【参議院議員】‥ヰン‥ヰン

参議院を組織する議員。比例代表(96人)・選挙区(146人)から公選され、任期6年、3年ごとに半数を改選。被選挙権は30歳以上。

⇒さん‐ぎ【参議】

さん‐きゅう【参究】‥キウ🔗⭐🔉

さん‐きゅう【参究】‥キウ

〔仏〕参禅して仏法の真髄を探求すること。

さん‐きん【参勤・参覲】🔗⭐🔉

さん‐きん【参勤・参覲】

①出仕して、主君のもとに勤めること。出仕したとき主君に目見まみえるのが通例なので、「参覲」の字も当てる。

②参勤交代の略。

⇒さんきん‐こうたい【参勤交代・参覲交代】

さんきん‐こうたい【参勤交代・参覲交代】‥カウ‥🔗⭐🔉

さんきん‐こうたい【参勤交代・参覲交代】‥カウ‥

江戸幕府が諸大名および交代寄合の旗本に課した義務の一つ。原則として隔年交代に石高に応じた人数を率いて出府し、江戸屋敷に居住して将軍の統帥下に入る制度。初め期限は定まっていなかったが、1635年(寛永12)外様とざま大名の、42年譜代ふだい大名の交代期限を定めた。

⇒さん‐きん【参勤・参覲】

さん‐ぐう【参宮】🔗⭐🔉

さん‐ぐう【参宮】

神社に参詣すること。特に伊勢神宮に参拝すること。

⇒さんぐう‐かいどう【参宮街道】

さんぐう‐かいどう【参宮街道】‥ダウ🔗⭐🔉

さんぐう‐かいどう【参宮街道】‥ダウ

(→)伊勢街道に同じ。

⇒さん‐ぐう【参宮】

さん‐けい【参詣】🔗⭐🔉

さん‐けい【参詣】

神仏におまいりに行くこと。「氏神様に―する」「―人」

さん‐ご【参伍】🔗⭐🔉

さん‐ご【参伍】

いりまじること。

さん‐こう【参向】‥カウ🔗⭐🔉

さん‐こう【参向】‥カウ

出向くこと。参上すること。

さん‐こう【参考】‥カウ🔗⭐🔉

さん‐こう【参考】‥カウ

てらしあわせて考えること。自分の考えややり方を決める手がかりとすること。また、その材料。去来抄「面影の事、支考も書き置かれたり。―せらるべし」。「従来の事例を―にする」「―資料」

⇒さんこう‐しょ【参考書】

⇒さんこう‐にん【参考人】

さん‐こう【参候】🔗⭐🔉

さん‐こう【参候】

①貴人のもとへ出向いて御機嫌をうかがうこと。平家物語1「ひそかに―の条」

②宮内省御歌所の職員。

さん‐こう【参校・参較】‥カウ🔗⭐🔉

さん‐こう【参校・参較】‥カウ

ひきあわせ考えること。

さんこう‐しょ【参考書】‥カウ‥🔗⭐🔉

さんこう‐しょ【参考書】‥カウ‥

調査・研究・学習などの参考にする書。

⇒さん‐こう【参考】

さんこうたいへいき【参考太平記】‥カウ‥🔗⭐🔉

さんこうたいへいき【参考太平記】‥カウ‥

太平記の流布本に、今出川本などの当時知られた有力な諸本を対校し、諸書を参照して記事の適否を考訂した書。41巻。徳川光圀の命により、今井弘済・内藤貞顕編。1689年(元禄2)完成、91年刊。なお、同じ編者による編書に参考源平盛衰記・参考平治物語・参考保元物語がある。

さんこう‐にん【参考人】‥カウ‥🔗⭐🔉

さんこう‐にん【参考人】‥カウ‥

〔法〕

①犯罪捜査のため捜査機関により取り調べられる者のうち、被疑者以外の者。被害者・目撃者など。また、嫌疑がはっきりしない被疑者を重要参考人ということがある。

②国会の委員会において、意見を求められた学識経験者など。

⇒さん‐こう【参考】

さん‐ざ【参座】🔗⭐🔉

さん‐ざ【参座】

集会の席に参列すること。

さん‐し【参仕】🔗⭐🔉

さん‐し【参仕】

参上して仕えること。

さん‐じ【参事】🔗⭐🔉

さん‐じ【参事】

①ある事務に参与すること。また、その職名。

②国会職員の一種。各議院の事務局・法制局、国立国会図書館その他に置かれる。

③旧制で、鉄道省高等官の一つ。1942年廃止。

⇒さんじ‐かい【参事会】

⇒さんじ‐かん【参事官】

さんじ‐かん【参事官】‥クワン🔗⭐🔉

さんじ‐かん【参事官】‥クワン

各省庁の部局の所掌事務に参加、重要事項の総括整理・企画に参画する官職、またはその職員。森鴎外、普請中「渡辺―は歌舞伎座の前で電車を降りた」

⇒さん‐じ【参事】

さん‐しゃ【参社】🔗⭐🔉

さん‐しゃ【参社】

神社に参詣すること。みやまいり。太平記17「日吉の大宮権現に―し給ひて」

さん‐しゃく【参酌】🔗⭐🔉

さん‐しゃく【参酌】

てらしあわせて善をとり悪をすてること。比べて参考にすること。斟酌しんしゃく。「事情を―する」

さん‐しゅう【参集】‥シフ🔗⭐🔉

さん‐しゅう【参集】‥シフ

寄り集まること。「定刻に御―願います」

さん‐しょう【参照】‥セウ🔗⭐🔉

さん‐しょう【参照】‥セウ

照らし合わせて見ること。引き比べて参考にすること。「別表―のこと」→シー‐エフ

さん‐じょう【参上】‥ジヤウ🔗⭐🔉

さん‐じょう【参上】‥ジヤウ

目上の人の所に行くこと。うかがうこと。「近く―します」

さん・じる【参じる】🔗⭐🔉

さん・じる【参じる】

〔自上一〕

(→)「参ずる」に同じ。

さん‐しん【参進】🔗⭐🔉

さん‐しん【参進】

神前や貴人の前に進み出ること。

さん‐じん【参陣】‥ヂン🔗⭐🔉

さん‐じん【参陣】‥ヂン

軍陣に参上すること。陣営に参加すること。〈日葡辞書〉

さん・する【参する】🔗⭐🔉

さん・する【参する】

〔自サ変〕[文]参す(サ変)

まじわる。加わる。たずさわる。参与する。

さん・ずる【参ずる】🔗⭐🔉

さん・ずる【参ずる】

〔自サ変〕[文]参ず(サ変)

①参上する。まいる。枕草子161「―・ぜむとするを今日明日の御物忌にてなん」。「持って―・じます」

②参禅する。

さん‐せい【参政】🔗⭐🔉

さん‐せい【参政】

①政治に参与すること。

②執政の次に位し、政治に参与する職。江戸幕府の若年寄など。

③1868年(明治1)藩政をつかさどらせるために各藩に置いた職名。

⇒さんせい‐けん【参政権】

さんせい‐けん【参政権】🔗⭐🔉

さんせい‐けん【参政権】

国民が国政に直接または間接に参与する権利。選挙権・被選挙権、国民投票、国民審査で投票する権利など。中江兆民、国会論「―は人民の所有物にして宰相百僚の所有物に非ざるなり」

⇒さん‐せい【参政】

さん‐せん【参戦】🔗⭐🔉

さん‐せん【参戦】

戦争に参加すること。「同盟国が―する」

さん‐ぜん【参禅】🔗⭐🔉

さん‐ぜん【参禅】

禅道に入って学ぶこと。坐禅して禅を修めること。問禅。

さん‐だい【参内】🔗⭐🔉

さん‐だい【参内】

内裏だいりに参上すること。

⇒さんだい‐がさ【参内傘】

⇒さんだい‐でん【参内殿】

さんだい‐がさ【参内傘】🔗⭐🔉

さんだい‐がさ【参内傘】

公卿・大名(10万石以上)などが参内または儀式に出るとき、従者にさしかけさせた長柄の傘。

参内傘

⇒さん‐だい【参内】

⇒さん‐だい【参内】

⇒さん‐だい【参内】

⇒さん‐だい【参内】

さんだい‐でん【参内殿】🔗⭐🔉

さんだい‐でん【参内殿】

京都御所内に設けられた殿舎。常御殿つねごてんの西、御車寄の内にあって、皇族・大臣などが参賀の際ここから参入した。

⇒さん‐だい【参内】

さん‐ち【参知】🔗⭐🔉

さん‐ち【参知】

あずかり知ること。たずさわること。

⇒さんち‐せいじ【参知政事】

さんち‐せいじ【参知政事】🔗⭐🔉

さんち‐せいじ【参知政事】

唐代から元代まで置かれた官名。唐では宰相に参知政事の名義を給した。宋では副宰相として、参政と簡称。

⇒さん‐ち【参知】

さん‐ちゃく【参着】🔗⭐🔉

さん‐ちゃく【参着】

①まいりつくこと。到着すること。

②参着払ばらいの略。

⇒さんちゃく‐ばらい【参着払】

さんちゃく‐ばらい【参着払】‥バラヒ🔗⭐🔉

さんちゃく‐ばらい【参着払】‥バラヒ

(特に外国為替について用いる語)(→)一覧払いちらんばらいに同じ。

⇒さん‐ちゃく【参着】

さん‐ちょう【参朝】‥テウ🔗⭐🔉

さん‐ちょう【参朝】‥テウ

朝廷に出仕すること。参内。

さん‐でん【参殿】🔗⭐🔉

さん‐でん【参殿】

①御殿に参上すること。

②人の家を訪問することの謙譲語。

さんてんだいごだいさんき【参天台五台山記】🔗⭐🔉

さんてんだいごだいさんき【参天台五台山記】

僧成尋じょうじんの入宋旅行日記。1072年(延久4)宋の商船に便乗して入宋、天台山に登り開封に赴き、翌年帰国する弟子と別れるところで日記を終わる。当時の宋の実状を詳細に書き留める。

さん‐どう【参堂】‥ダウ🔗⭐🔉

さん‐どう【参堂】‥ダウ

①寺に参詣すること。

②人の家を訪問することの謙譲語。参館。

さん‐どう【参道】‥ダウ🔗⭐🔉

さん‐どう【参道】‥ダウ

社寺に参詣するためにつくられた道。「表―」

さん‐にゅう【参入】‥ニフ🔗⭐🔉

さん‐にゅう【参入】‥ニフ

①高貴の所にまいること。入って行くこと。参上。

②加わること。参加すること。「他の業界に―する」

⇒さんにゅう‐おんじょう【参入音声】

しん‐し【参差】🔗⭐🔉

しん‐し【参差】

①長短ふぞろいであるさま。「枝葉―として茂る」

②入りまじっているさま。

③くいちがっているさま。ちぐはぐ。

しん‐しょう【参商】‥シヤウ🔗⭐🔉

しん‐しょう【参商】‥シヤウ

①参星と商星。

②(参星は西方に、商星は東方にあって、相隔たっているからいう)遠く相離れて会うことのないたとえ。太平記12「君が夫婦をして―たらしむ」

まい【参】マヰ🔗⭐🔉

まい【参】マヰ

自動詞(上一段か上二段か不明)の連用形。その音便形「まう」の形もある。意味は(→)「参る」(自五)に同じ。仁徳紀「うち渡す弥木栄やがはえなす来入り―来れ」。万葉集18「都へに―しわが夫せを」。万葉集6「―昇る八十氏人やそうじびとの手向けする」

まい‐いた・る【参到る】マヰ‥🔗⭐🔉

まい‐いた・る【参到る】マヰ‥

〔自四〕

参りいたる。参りつく。→まいたる

まい・す【参す】マヰス🔗⭐🔉

まい・す【参す】マヰス

〔他下二〕

(マイラスの約。のち、サ変にも活用した)進上する。たてまつる。まいらす。田植草紙「君に―・せう京絵書いたる扇を」

まい・ず【参出】マヰヅ🔗⭐🔉

まい・ず【参出】マヰヅ

〔自下二〕

(マイイヅの約)参上する。まいる。万葉集6「山たづの迎へ―・でむ君が来まさば」

まいた・る【参到る】マヰ‥🔗⭐🔉

まいた・る【参到る】マヰ‥

〔自四〕

(マイイタルの約)参りいたる。参りつく。仏足石歌「幸さきはひの厚き輩ともがら―・りて正目まさめに見けむ足跡あとのともしさ」

まいっ‐た【参った】マヰ‥🔗⭐🔉

まいっ‐た【参った】マヰ‥

①柔道・剣道で、負けた時の合図の声。

②(「負けた」の意の掛声から)相撲を指す。狂言、文相撲「間に―を致しまする」

まいで・く【参出来】マヰ‥🔗⭐🔉

まいで・く【参出来】マヰ‥

〔自カ変〕

まいりくる。まいる。もうでく。参上する。古事記中「何しかも汝いましの兄いろせは、朝夕の大御食おおみけに―・こざる」

まい‐のぼ・る【参上る】マヰ‥🔗⭐🔉

まい‐のぼ・る【参上る】マヰ‥

〔自四〕

まいる。参上する。万葉集6「―・る八十氏人やそうじびとの」

まいら・す【参らす】マヰラス🔗⭐🔉

まいら・す【参らす】マヰラス

〔他下二〕

①さし上げる。進上する。たてまつる。源氏物語夕顔「御くだものなど―・す」

②他の動詞の連用形に添えて、謙譲の意を表す。…して差し上げる。お…申し上げる。源氏物語橋姫「さだかに伝へ―・せん」

まいらせ‐そろ【参らせ候】マヰラセ‥🔗⭐🔉

まいらせ‐そろ【参らせ候】マヰラセ‥

①(近世、女性の手紙文に丁寧語として用いられた慣用句)ます。ございます。

参らせ候

②成行きまかせで物事をいいかげんにすること。そろべく候。

③恋文。誹風柳多留20「つれづれの外に―も書き」

②成行きまかせで物事をいいかげんにすること。そろべく候。

③恋文。誹風柳多留20「つれづれの外に―も書き」

②成行きまかせで物事をいいかげんにすること。そろべく候。

③恋文。誹風柳多留20「つれづれの外に―も書き」

②成行きまかせで物事をいいかげんにすること。そろべく候。

③恋文。誹風柳多留20「つれづれの外に―も書き」

まいり【参り】マヰリ🔗⭐🔉

まいり【参り】マヰリ

①行くこと、来ることの謙譲語。参上。蜻蛉日記中「年月の勘事こうじなりとも、今日の―には許されなん」

②高貴の人のところ、特に宮中に行くこと、また、仕えること。参上。参内。源氏物語少女「東の院には―の夜の人々の装束せさせ給ふ」

③社寺に参詣すること。また、その人。「宮―」「お百度―」

⇒まいり‐おんじょう【参入音声・参音声】

⇒まいり‐げこう【参り下向】

⇒まいり‐ざかな【参り肴】

⇒まいり‐ばか【詣り墓・参り墓】

⇒まいり‐もの【参り物】

まいり‐おんじょう【参入音声・参音声】マヰリ‥ジヤウ🔗⭐🔉

まいり‐おんじょう【参入音声・参音声】マヰリ‥ジヤウ

雅楽で、諸員の登場する時に奏する音楽。また、舞人の登場する時に奏する音楽。今は後者の意に使用。久米舞などにある。↔退出まかで音声。

⇒まいり【参り】

まいり・く【参り来】マヰリ‥🔗⭐🔉

まいり・く【参り来】マヰリ‥

〔自カ変〕

参上する。もうでく。落窪物語1「いつしか―・こんとて」

まいり‐げこう【参り下向】マヰリ‥カウ🔗⭐🔉

まいり‐げこう【参り下向】マヰリ‥カウ

①参上と下向。

②神仏に参詣して帰ること。また、その人。狂言、富士松「峰から谷、谷から峰まで―の人々はおびただしいことでござる」

⇒まいり【参り】

まいり‐ざかな【参り肴】マヰリ‥🔗⭐🔉

まいり‐ざかな【参り肴】マヰリ‥

式三献しきさんこんの肴に対して、普通の食膳の肴。

⇒まいり【参り】

まいり‐つ・く【参り着く】マヰリ‥🔗⭐🔉

まいり‐つ・く【参り着く】マヰリ‥

〔自五〕

到着する。参着する。

まいり‐ばか【詣り墓・参り墓】マヰリ‥🔗⭐🔉

まいり‐ばか【詣り墓・参り墓】マヰリ‥

両墓制で、死者を埋葬した墓とは別に、少し離れたところに供養のために石塔を建てる墓。墓参はこちらにする。引墓ひきはか。↔埋墓うめばか。

⇒まいり【参り】

まいり‐もの【参り物】マヰリ‥🔗⭐🔉

まいり‐もの【参り物】マヰリ‥

食物の尊敬語。召し上がり物。源氏物語玉鬘「―なるべし折敷おしき手づから取りて」

⇒まいり【参り】

まい・る【参る】マヰル🔗⭐🔉

まい・る【参る】マヰル

[一]〔自五〕

(マヰ(参)イ(入)ルの約)

➊高貴の所へ行く。

①宮廷または身分の高い人の所に行く。参上する。万葉集2「一日には千たび―・りしひむかしの大き御門を入りかてぬかも」。伊勢物語「内へ―・り給ふに」。「宮中に―・る」

②入内する。また、宮仕えなどに上がる。宇津保物語俊蔭「御娘の春宮に―・り給ふべき御料」。枕草子184「宮にはじめて―・りたるころ、もののはづかしきことの数知らず」

③神社・仏閣などにもうでる。参詣さんけいする。更級日記「清水にねむごろに―・りつかうまつらましかば」。「善光寺に―・る」

④物などが貴人の所などに到来するのにいう。源氏物語若菜上「古き世の一の物と名ある限りは、みなつどひ―・る御賀になむあめる」

⑤行く。行く先を敬っていう。転じて、聞き手へのへりくだりの気持をこめて、「行く」「来る」の意。また、一般的に、重々しい口調でいう時にも使う。おあん物語「おれが兄様は、折々山へ鉄鉋うちに―・られた」。「只今お宅の方へ―・ります」「御一緒に―・ります」「電車が―・ります」「地下鉄で―・ります」

➋相手に屈する。

①降参する。負ける。狂言、文相撲「取手、打こかして、―・つたのと云うて引込む」

②閉口する。「彼の毒舌には―・る」

③弱る。へたばる。また、「死ぬ」を、ややいやしめていう語。「さすがの彼も大分―・って来た」「とうとう―・ったか」

④心が奪われる。愛に溺れる。「彼女にすっかり―・っている」

➌「まゐらす(下二)」の形で、動詞の連用形に接続して謙譲の意を添える。→参らす2。

[二]〔他五〕

①身分の尊い人の手もとに差し上げる。(何かの仕事を)してさし上げる。伊勢物語「親王みこに馬の頭かみ大御酒―・る」。源氏物語胡蝶「人々御硯など―・りて御かへり疾くと聞ゆれば」

②「食う」「飲む」などの動作を表す尊敬語。召し上がる。また一般に、下位者の奉仕する行為をお受けになる。なさる。源氏物語帚木「火あかくかかげなどして御果物ばかり―・れり」。源氏物語葵「御湯―・れなどさへ扱ひ聞え給ふを」。源氏物語若紫「今宵は、なほしづかに加持など―・りて出でさせ給へ」

③「する」を重々しい口調でいうのに使う。狂言、文相撲「相撲…一番―・らう」

④女の手紙の脇付に用いる語。浄瑠璃、心中天の網島「行灯あんどんにて上書見れば、小春様―・る、紙屋内さんより」

みかわ【三河・参河】‥カハ🔗⭐🔉

みかわ【三河・参河】‥カハ

旧国名。今の愛知県の東部。三州さんしゅう。参州。

⇒みかわ‐しゅう【三河衆】

⇒みかわのくに‐いっこういっき【三河国一向一揆】

⇒みかわ‐まんざい【三河万歳】

⇒みかわ‐ものがたり【三河物語】

⇒みかわ‐もめん【三河木綿】

⇒みかわ‐わん【三河湾】

もう‐したが・う【参従ふ】マウシタガフ🔗⭐🔉

もう‐したが・う【参従ふ】マウシタガフ

〔自四〕

(マヰシタガフの音便)投降する。服従する。崇神紀「帰伏もうしたがひなむ」

もう‐のぼ・る【参上る】マウ‥🔗⭐🔉

もう‐のぼ・る【参上る】マウ‥

〔自四〕

(マヰノボルの音便)参上する。まいる。竹取物語「―・るといふ事を聞きて」

[漢]参🔗⭐🔉

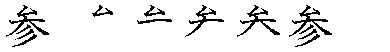

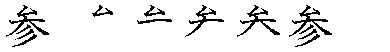

参 字形

筆順

筆順

〔厶部6画/8画/教育/2718・3B32〕

[參] 字形

〔厶部6画/8画/教育/2718・3B32〕

[參] 字形

〔厶部9画/11画/5052・5254〕

〔音〕サン・シン(呉)(漢)

〔訓〕まいる・みつ

[意味]

[一]サン

①まじわる。仲間にはいる。かかわりあう。「参加・参与・参画・参戦」

②まじえる。あれこれくらべ合わせる。「参考・参照」

③まいる。高貴の所へ行く。「明朝参じます」「参上・参詣さんけい・代参・日参・見参げんざん・持参・古参・新参しんざん」

④みっつ。みつ。「金参万円・参河みかわ国」▶「三」に代用する字。

[二]シン星座の名。オリオン座の中の三つの星。からすきぼし。「参宿・参商」

[解字]

形声。上半部は、髪飾りをつけた女性の姿を描いた象形文字。下に、光り輝く意味を示す音符「彡さん」を加えて、光がきらきらと入りまじる意味を表す。[

〔厶部9画/11画/5052・5254〕

〔音〕サン・シン(呉)(漢)

〔訓〕まいる・みつ

[意味]

[一]サン

①まじわる。仲間にはいる。かかわりあう。「参加・参与・参画・参戦」

②まじえる。あれこれくらべ合わせる。「参考・参照」

③まいる。高貴の所へ行く。「明朝参じます」「参上・参詣さんけい・代参・日参・見参げんざん・持参・古参・新参しんざん」

④みっつ。みつ。「金参万円・参河みかわ国」▶「三」に代用する字。

[二]シン星座の名。オリオン座の中の三つの星。からすきぼし。「参宿・参商」

[解字]

形声。上半部は、髪飾りをつけた女性の姿を描いた象形文字。下に、光り輝く意味を示す音符「彡さん」を加えて、光がきらきらと入りまじる意味を表す。[ ]は異体字。

[下ツキ

帰参・見参・降参・古参・直参・持参・新参・推参・代参・遅参・朝参・独参湯・日参・人参・不参・仏参・墓参・海参いりこ・光参きんこ

]は異体字。

[下ツキ

帰参・見参・降参・古参・直参・持参・新参・推参・代参・遅参・朝参・独参湯・日参・人参・不参・仏参・墓参・海参いりこ・光参きんこ

筆順

筆順

〔厶部6画/8画/教育/2718・3B32〕

[參] 字形

〔厶部6画/8画/教育/2718・3B32〕

[參] 字形

〔厶部9画/11画/5052・5254〕

〔音〕サン・シン(呉)(漢)

〔訓〕まいる・みつ

[意味]

[一]サン

①まじわる。仲間にはいる。かかわりあう。「参加・参与・参画・参戦」

②まじえる。あれこれくらべ合わせる。「参考・参照」

③まいる。高貴の所へ行く。「明朝参じます」「参上・参詣さんけい・代参・日参・見参げんざん・持参・古参・新参しんざん」

④みっつ。みつ。「金参万円・参河みかわ国」▶「三」に代用する字。

[二]シン星座の名。オリオン座の中の三つの星。からすきぼし。「参宿・参商」

[解字]

形声。上半部は、髪飾りをつけた女性の姿を描いた象形文字。下に、光り輝く意味を示す音符「彡さん」を加えて、光がきらきらと入りまじる意味を表す。[

〔厶部9画/11画/5052・5254〕

〔音〕サン・シン(呉)(漢)

〔訓〕まいる・みつ

[意味]

[一]サン

①まじわる。仲間にはいる。かかわりあう。「参加・参与・参画・参戦」

②まじえる。あれこれくらべ合わせる。「参考・参照」

③まいる。高貴の所へ行く。「明朝参じます」「参上・参詣さんけい・代参・日参・見参げんざん・持参・古参・新参しんざん」

④みっつ。みつ。「金参万円・参河みかわ国」▶「三」に代用する字。

[二]シン星座の名。オリオン座の中の三つの星。からすきぼし。「参宿・参商」

[解字]

形声。上半部は、髪飾りをつけた女性の姿を描いた象形文字。下に、光り輝く意味を示す音符「彡さん」を加えて、光がきらきらと入りまじる意味を表す。[ ]は異体字。

[下ツキ

帰参・見参・降参・古参・直参・持参・新参・推参・代参・遅参・朝参・独参湯・日参・人参・不参・仏参・墓参・海参いりこ・光参きんこ

]は異体字。

[下ツキ

帰参・見参・降参・古参・直参・持参・新参・推参・代参・遅参・朝参・独参湯・日参・人参・不参・仏参・墓参・海参いりこ・光参きんこ

広辞苑に「参」で始まるの検索結果 1-96。もっと読み込む