複数辞典一括検索+![]()

![]()

○大木の下に小木育つおおきのしたにおぎそだつ🔗⭐🔉

○大木の下に小木育つおおきのしたにおぎそだつ

(大木はタイボク、小木はショウボクとも)大きな勢力の人のもとでは大勢の人が庇護される。また、そういう人のもとにいると力や利益を得ることができるということ。

⇒おお‐き【大木】

おおぎまち‐てんのう【正親町天皇】オホギ‥ワウ

戦国時代の天皇。後奈良天皇の第2皇子。名は方仁みちひと。1557年(弘治3)践祚。60年(永禄3)即位。在位中、信長・秀吉の国内統一が進展。(在位1557〜1586)(1517〜1593)→天皇(表)

おお‐きみ【大君】オホ‥

①天皇の尊称。万葉集3「―は神にしませば」

②親王および諸王の尊称。皇女・王女にもいう。古事記下「女鳥めどりの我が―の織おろす機はた」

③身分ある人の尊称。催馬楽、我家「―来ませ婿にせむ」

④主君の尊称。

⇒おおきみ‐おんな【王女】

⇒おおきみ‐すがた【大君姿】

⇒おおきみ‐の【大君の】

⇒おおきみ‐の‐つかさ【正親司】

おおきみ‐おんな【王女】オホ‥ヲンナ

王女おうじょ。ひめみこ。源氏物語常夏「ほのかに京人と名のりける、ふる―、をしへきこえければ」

⇒おお‐きみ【大君】

おおきみ‐すがた【大君姿】オホ‥

諸王が衣冠・束帯などの正装でなく、直衣のうし姿でうち解けた姿。源氏物語花宴「皆人は袍うえのきぬなるに、あざれたる―のなまめきたるにて」

⇒おお‐きみ【大君】

おおきみ‐の【大君の】オホ‥

〔枕〕

「三笠」にかかる。万葉集8「―御笠の山の秋黄葉もみちばは」

⇒おお‐きみ【大君】

おおきみ‐の‐つかさ【正親司】オホ‥

令制で、宮内省に属し、皇親の名籍をつかさどる官。おおきんだちのつかさ。

⇒おお‐きみ【大君】

おお‐きもいり【大肝煎】オホ‥

(→)大庄屋おおじょうやに同じ。

おおき‐やか【大きやか】オホキ‥

大きい感じのするさま。おおがら。源氏物語少女「―なるわらはの」

オー‐きゃく【O脚】

直立すると両膝がつかないで開き、脚がO字形を示す状態。高度のものはくる病などによって起こる。↔X脚

おお‐ぎよ【大清】オホ‥

(女房詞)天皇の御料。

おお‐ぎょう【大行・大形】オホギヤウ

①規模が大きいこと。大じかけ。我衣わがころも「屋台といふ物、―になりたるは」

②(「大仰」「大業」とも書く)おおげさであるさま。誇大。「―な人だ」

おお‐ぎり【大切り】オホ‥

①大きく切りわけること。また、大きな切り身。

②(「大喜利」とも書く)歌舞伎狂言で、その日演ずる最終のもの。切狂言。また、寄席で、その日最後の出しもの。

③物事のおわり。

おお‐きりふ【大切斑】オホ‥

切斑の一種。黒白の緂だんの間隔があらい鷲の羽の斑。

おお‐きんだち【諸王】オホ‥

「諸王しょおう」の訓読。

おおく【多く】オホク

(「多い」の連用形から)

①たくさん。しばしば。「―見られる」「―の人が参加する」「―を語らない」

②大部分。おおかた。だいたい。「国民の―が賛成する」

オーク【oak】

樫かし。また、ブナ科コナラ属の高木の総称。

おお‐ぐい【大食い】オホグヒ

たくさん食うこと。また、そのような人。おおぐらい。たいしょく。〈日葡辞書〉。「痩やせの―」

おおくかず【大句数】オホ‥

俳諧集。井原西鶴作。2冊。延宝5年(1677)自序。同年5月大坂生玉本覚寺で一夜一日のうちに1600句を詠んだ独吟集。

おお‐ぐけ【大絎】オホ‥

①大きいくけ針。

②縫目をあらくくけること。

おお‐ぐさり【大腐り】オホ‥

ばくちで、大敗すること。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「明星が茶屋で飲み干すやうな―」

オークション【auction】

せり売り。競売けいばい。

オークス【Oaks】

競馬の3歳牝馬ひんばのクラシック‐レースの一つ。毎年5月に行われ、距離は2400メートル。正式名称「優駿牝馬競走」。1938年創設。イギリスのダービー第12代伯爵が始めたレースを日本で模したもの。

おお‐ぐそく【大具足】オホ‥

太刀・弓矢・鎧よろいなどで普通より大きな武具。

おお‐くち【大口】オホ‥

(オオグチとも)

①大きな口。大きくあけた口。

②おおげさなことを言うこと。えらそうな口をきくこと。「―をたたく」

③みだらな言葉。好色一代女1「心のうき立つ程―いふより外はなし」

④売買取引などの多額なこと。「―の預金」「―取引」

⑤茶道具の一つ。取手がなく片口に似たもの。釜や水差に水を入れるのに使い、薄茶では水差として使う。

⑥大口袴ばかまの略。

⇒おおくち‐いしなぎ【大口石投】

⇒おおくち‐の【大口の】

⇒おおくち‐ばかま【大口袴】

⇒おおくち‐バス【大口バス】

おおくち【大口】オホ‥

鹿児島県北部、川内せんだい川流域の大口盆地にある市。かつては金・銀の鉱山があった。豚の飼育が盛ん。人口2万2千。

おおくち‐いしなぎ【大口石投】オホ‥

「石投」参照。

⇒おお‐くち【大口】

おおくち‐の【大口の】オホ‥

〔枕〕

(真神まがみ(狼)は口が大きいので)「真神」にかかる。

⇒おお‐くち【大口】

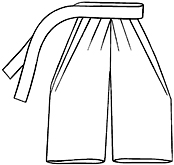

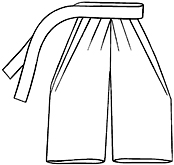

おおくち‐ばかま【大口袴】オホ‥

平安時代以来、束帯の時、表袴うえのはかまの下にはいた袴で、赤の平絹ひらぎぬで製し、裾口の大きく広いもの。武家時代には白や黄の精好せいごう織で、直垂ひたたれ・水干すいかんの袴に用い、今も能装束に用いる。

大口袴

能装束・大口

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

能装束・大口

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

⇒おお‐くち【大口】

おおくち‐バス【大口バス】オホ‥

(large-mouth bass)サンフィッシュ科の淡水産の硬骨魚。全長50センチメートル。北アメリカから移入され全国に広がった。湖沼や流れのゆるやかな河川に生息する。在来の魚を捕食するため、生態系に大きな影響を与える。特定外来生物。ブラック‐バス。

⇒おお‐くち【大口】

おおくに【大国】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおくに‐たかまさ【大国隆正】

おおくに‐たかまさ【大国隆正】オホ‥

幕末・維新期の国学者・歌人。津和野藩士の子。国学を平田篤胤あつたねに、和歌・音韻の学を村田春海に学び、儒学や洋学も研究。維新後は明治政府に登用され神道政策に大きな影響を与えた。著「学統弁論」「新真公法論」「本学挙要」など。(1792〜1871)

⇒おおくに【大国】

おおくにたま‐じんじゃ【大国魂神社】オホ‥

東京都府中市宮町にある元官幣小社。主神は武蔵大国魂神。武蔵国内の有名な神社6所を合祀したので、六所宮・六所明神ともいう。5月5日の例祭は暗闇祭くらやみまつりとして有名。

大国魂神社

提供:東京都

⇒おお‐くち【大口】

おおくち‐バス【大口バス】オホ‥

(large-mouth bass)サンフィッシュ科の淡水産の硬骨魚。全長50センチメートル。北アメリカから移入され全国に広がった。湖沼や流れのゆるやかな河川に生息する。在来の魚を捕食するため、生態系に大きな影響を与える。特定外来生物。ブラック‐バス。

⇒おお‐くち【大口】

おおくに【大国】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおくに‐たかまさ【大国隆正】

おおくに‐たかまさ【大国隆正】オホ‥

幕末・維新期の国学者・歌人。津和野藩士の子。国学を平田篤胤あつたねに、和歌・音韻の学を村田春海に学び、儒学や洋学も研究。維新後は明治政府に登用され神道政策に大きな影響を与えた。著「学統弁論」「新真公法論」「本学挙要」など。(1792〜1871)

⇒おおくに【大国】

おおくにたま‐じんじゃ【大国魂神社】オホ‥

東京都府中市宮町にある元官幣小社。主神は武蔵大国魂神。武蔵国内の有名な神社6所を合祀したので、六所宮・六所明神ともいう。5月5日の例祭は暗闇祭くらやみまつりとして有名。

大国魂神社

提供:東京都

おおくにぬし‐の‐みこと【大国主命】オホ‥

日本神話で、出雲国の主神。素戔嗚尊すさのおのみことの子とも6世の孫ともいう。少彦名神すくなびこなのかみと協力して天下を経営し、禁厭まじない・医薬などの道を教え、国土を天孫瓊瓊杵尊ににぎのみことに譲って杵築きずきの地に隠退。今、出雲大社に祀る。大黒天と習合して民間信仰に浸透。大己貴神おおなむちのかみ・国魂神・葦原醜男・八千矛神などの別名が伝えられるが、これらの名の地方神を古事記が「大国主神」として統合したもの。

おおく‐の‐ひめみこ【大伯皇女】オホク‥

天武天皇の皇女。斎宮として13年間伊勢にあったが同母弟大津皇子の謀反事件により解任され帰京。万葉集に大津皇子を思う歌6首がある。大来皇女。(661〜701)

おお‐くび【大領・衽】オホ‥

衣服の前襟。おくみ。

おおくび‐え【大首絵】オホ‥ヱ

上半身を描いた浮世絵人物画。美人画と役者絵があり、喜多川歌麿・東洲斎写楽が秀でた。

おおくぼ【大久保】オホ‥

姓氏の一つ。江戸時代の譜代大名・小田原藩主。

⇒おおくぼ‐ただたか【大久保忠教】

⇒おおくぼ‐ただちか【大久保忠隣】

⇒おおくぼ‐ただひろ【大久保忠寛】

⇒おおくぼ‐としみち【大久保利通】

⇒おおくぼ‐ながやす【大久保長安】

⇒おおくぼ‐ひこざえもん【大久保彦左衛門】

おおくぼ【大窪】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおくぼ‐しぶつ【大窪詩仏】

おおくぼ‐しぶつ【大窪詩仏】オホ‥

江戸後期の漢詩人・書家。字は天民。常陸の人。秋田藩儒。詩を山本北山・市河寛斎に学び、宋元の清新な詩風を好む。また画に巧みで谷文晁と親交。著「詩聖堂詩集」など。(1767〜1837)

⇒おおくぼ【大窪】

おおくぼ‐ただたか【大久保忠教】オホ‥

江戸初期の旗本。通称、彦左衛門。三河生れ。徳川家康に仕えて戦功をあげ、秀忠・家光にも仕え、奇行で知られる。のち「天下の御意見番」の人物像に脚色された。著「三河物語」。(1560〜1639)

→資料:『三河物語』

⇒おおくぼ【大久保】

おおくぼ‐ただちか【大久保忠隣】オホ‥

江戸初期の譜代大名。三河生れ。相模守。1563年(永禄6)徳川家康の近習となる。秀忠将軍就任以後は年寄(後の老中に相当)に就いたが、1613年(慶長18)改易。(1553〜1628)

⇒おおくぼ【大久保】

おおくぼ‐ただひろ【大久保忠寛】オホ‥

幕末・明治初期の政治家。伊勢守・越中守。旗本の家に生まれる。号は一翁。開国論者で、長崎奉行・京都町奉行などを務めたが、安政の大獄で罷免。のち許されて蕃書調所頭取・外国奉行・大目付・講武所奉行・勘定奉行などを歴任。戊辰戦争では勝海舟とともに江戸城の無血明け渡しに努力。1872年(明治5)東京府知事。のち元老院議官。(1817〜1888)

⇒おおくぼ【大久保】

おおくぼ‐としみち【大久保利通】オホ‥

幕末・維新期の政治家。薩摩藩士。旧名、一蔵。号は甲東。西郷隆盛とともに薩摩藩の指導者となり幕府を倒す。維新政府の要職を占め、岩倉使節団副使となる。征韓論政変後は初代内務卿として、事実上政府を指導。西南戦争後、島田一郎らに刺殺される。(1830〜1878)

大久保利通

提供:毎日新聞社

おおくにぬし‐の‐みこと【大国主命】オホ‥

日本神話で、出雲国の主神。素戔嗚尊すさのおのみことの子とも6世の孫ともいう。少彦名神すくなびこなのかみと協力して天下を経営し、禁厭まじない・医薬などの道を教え、国土を天孫瓊瓊杵尊ににぎのみことに譲って杵築きずきの地に隠退。今、出雲大社に祀る。大黒天と習合して民間信仰に浸透。大己貴神おおなむちのかみ・国魂神・葦原醜男・八千矛神などの別名が伝えられるが、これらの名の地方神を古事記が「大国主神」として統合したもの。

おおく‐の‐ひめみこ【大伯皇女】オホク‥

天武天皇の皇女。斎宮として13年間伊勢にあったが同母弟大津皇子の謀反事件により解任され帰京。万葉集に大津皇子を思う歌6首がある。大来皇女。(661〜701)

おお‐くび【大領・衽】オホ‥

衣服の前襟。おくみ。

おおくび‐え【大首絵】オホ‥ヱ

上半身を描いた浮世絵人物画。美人画と役者絵があり、喜多川歌麿・東洲斎写楽が秀でた。

おおくぼ【大久保】オホ‥

姓氏の一つ。江戸時代の譜代大名・小田原藩主。

⇒おおくぼ‐ただたか【大久保忠教】

⇒おおくぼ‐ただちか【大久保忠隣】

⇒おおくぼ‐ただひろ【大久保忠寛】

⇒おおくぼ‐としみち【大久保利通】

⇒おおくぼ‐ながやす【大久保長安】

⇒おおくぼ‐ひこざえもん【大久保彦左衛門】

おおくぼ【大窪】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおくぼ‐しぶつ【大窪詩仏】

おおくぼ‐しぶつ【大窪詩仏】オホ‥

江戸後期の漢詩人・書家。字は天民。常陸の人。秋田藩儒。詩を山本北山・市河寛斎に学び、宋元の清新な詩風を好む。また画に巧みで谷文晁と親交。著「詩聖堂詩集」など。(1767〜1837)

⇒おおくぼ【大窪】

おおくぼ‐ただたか【大久保忠教】オホ‥

江戸初期の旗本。通称、彦左衛門。三河生れ。徳川家康に仕えて戦功をあげ、秀忠・家光にも仕え、奇行で知られる。のち「天下の御意見番」の人物像に脚色された。著「三河物語」。(1560〜1639)

→資料:『三河物語』

⇒おおくぼ【大久保】

おおくぼ‐ただちか【大久保忠隣】オホ‥

江戸初期の譜代大名。三河生れ。相模守。1563年(永禄6)徳川家康の近習となる。秀忠将軍就任以後は年寄(後の老中に相当)に就いたが、1613年(慶長18)改易。(1553〜1628)

⇒おおくぼ【大久保】

おおくぼ‐ただひろ【大久保忠寛】オホ‥

幕末・明治初期の政治家。伊勢守・越中守。旗本の家に生まれる。号は一翁。開国論者で、長崎奉行・京都町奉行などを務めたが、安政の大獄で罷免。のち許されて蕃書調所頭取・外国奉行・大目付・講武所奉行・勘定奉行などを歴任。戊辰戦争では勝海舟とともに江戸城の無血明け渡しに努力。1872年(明治5)東京府知事。のち元老院議官。(1817〜1888)

⇒おおくぼ【大久保】

おおくぼ‐としみち【大久保利通】オホ‥

幕末・維新期の政治家。薩摩藩士。旧名、一蔵。号は甲東。西郷隆盛とともに薩摩藩の指導者となり幕府を倒す。維新政府の要職を占め、岩倉使節団副使となる。征韓論政変後は初代内務卿として、事実上政府を指導。西南戦争後、島田一郎らに刺殺される。(1830〜1878)

大久保利通

提供:毎日新聞社

⇒おおくぼ【大久保】

おおくぼ‐ながやす【大久保長安】オホ‥

江戸初期の国奉行・金山奉行。石見守。甲州武田家の猿楽師の子といわれる。忠隣より大久保姓を与えられる。徳川家康に仕え、関東の支配、信濃・甲斐などの十数カ国の支配に与り、また佐渡・石見・伊豆の金銀山開発に当たる。死後、所領没収。(1545〜1613)

⇒おおくぼ【大久保】

おおくぼ‐ひこざえもん【大久保彦左衛門】オホ‥ヱ‥

大久保忠教ただたかの通称。

⇒おおくぼ【大久保】

おおくま【大隈】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおくま‐ことみち【大隈言道】

⇒おおくま‐しげのぶ【大隈重信】

おおくま【大熊】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおくま‐よしくに【大熊喜邦】

おおくま‐ことみち【大隈言道】オホ‥

江戸末期の歌人。号は池萍堂。筑前福岡の人。前代模倣の歌風にあきたらず、自ら一派をひらく。著「ひとりごち」「こぞのちり」「草径集」など。(1798〜1868)

→文献資料[草径集]

⇒おおくま【大隈】

おおぐま‐ざ【大熊座】オホ‥

(Ursa Major ラテン)北天に見える星座。主な星は北斗七星。西洋では星の並び具合を熊になぞらえて命名したが、中国ではその腰尾に当たる部分をひしゃくの形とみなし北斗といった。

大熊座

⇒おおくぼ【大久保】

おおくぼ‐ながやす【大久保長安】オホ‥

江戸初期の国奉行・金山奉行。石見守。甲州武田家の猿楽師の子といわれる。忠隣より大久保姓を与えられる。徳川家康に仕え、関東の支配、信濃・甲斐などの十数カ国の支配に与り、また佐渡・石見・伊豆の金銀山開発に当たる。死後、所領没収。(1545〜1613)

⇒おおくぼ【大久保】

おおくぼ‐ひこざえもん【大久保彦左衛門】オホ‥ヱ‥

大久保忠教ただたかの通称。

⇒おおくぼ【大久保】

おおくま【大隈】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおくま‐ことみち【大隈言道】

⇒おおくま‐しげのぶ【大隈重信】

おおくま【大熊】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおくま‐よしくに【大熊喜邦】

おおくま‐ことみち【大隈言道】オホ‥

江戸末期の歌人。号は池萍堂。筑前福岡の人。前代模倣の歌風にあきたらず、自ら一派をひらく。著「ひとりごち」「こぞのちり」「草径集」など。(1798〜1868)

→文献資料[草径集]

⇒おおくま【大隈】

おおぐま‐ざ【大熊座】オホ‥

(Ursa Major ラテン)北天に見える星座。主な星は北斗七星。西洋では星の並び具合を熊になぞらえて命名したが、中国ではその腰尾に当たる部分をひしゃくの形とみなし北斗といった。

大熊座

おおくま‐しげのぶ【大隈重信】オホ‥

政治家。佐賀藩士。維新政府の要職を歴任、主に財政をつかさどるが、「明治十四年の政変」で下野し、立憲改進党を結成。のち外相となり条約改正につとめるが挫折。1898年(明治31)憲政党内閣いわゆる隈板わいはん内閣の首班。1914年(大正3)再び首相。また、東京専門学校(現、早稲田大学)を創立。侯爵。(1838〜1922)

大隈重信

提供:毎日新聞社

おおくま‐しげのぶ【大隈重信】オホ‥

政治家。佐賀藩士。維新政府の要職を歴任、主に財政をつかさどるが、「明治十四年の政変」で下野し、立憲改進党を結成。のち外相となり条約改正につとめるが挫折。1898年(明治31)憲政党内閣いわゆる隈板わいはん内閣の首班。1914年(大正3)再び首相。また、東京専門学校(現、早稲田大学)を創立。侯爵。(1838〜1922)

大隈重信

提供:毎日新聞社

⇒おおくま【大隈】

おおくま‐よしくに【大熊喜邦】オホ‥

建築学者。東京の人。国会議事堂・文部省庁舎などを設計した。(1877〜1952)

⇒おおくま【大熊】

おお‐ぐみ【大組】オホ‥

新聞で、小組の版を集めて配列し1ページ大の組版にまとめる作業。↔小組

おおくめ‐べ【大久米部・大来目部】オホ‥

久米部の美称。

おおくら【大倉】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおくら‐きはちろう【大倉喜八郎】

⇒おおくら‐りゅう【大倉流】

おお‐くら【大蔵】オホ‥

①朝廷の倉庫。伝説では、雄略天皇時代に、内蔵うちくらから分離、秦氏がこれをつかさどった。

②大蔵省の略。

⇒おおくら‐きょう【大蔵卿】

⇒おおくら‐げんあん【大蔵原案】

⇒おおくら‐しょう【大蔵省】

⇒おおくらしょう‐しょうけん【大蔵省証券】

⇒おおくら‐だいじん【大蔵大臣】

⇒おおくら‐の‐かみ【大蔵卿】

⇒おおくら‐の‐つかさ【大蔵省】

おおくら【大蔵】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおくら‐とらあきら【大蔵虎明】

⇒おおくら‐ながつね【大蔵永常】

⇒おおくら‐りゅう【大蔵流】

おお‐ぐらい【大食らい】オホグラヒ

「大食い」のぞんざいな言い方。

おおくら‐きはちろう【大倉喜八郎】オホ‥ラウ

実業家。越後新発田しばた生れ。幕末・維新期、武器商として成功。大倉組を起こして輸出入業・土木鉱山業を創め、大倉財閥の基礎を確立。また、大倉商業学校(現、東京経済大学)を創立。(1837〜1928)

⇒おおくら【大倉】

おおくら‐きょう【大蔵卿】オホ‥キヤウ

律令制の大蔵省の長官。明治初年の官制でもこの名称を用いた。おおくらのかみ。

⇒おお‐くら【大蔵】

おおくら‐げんあん【大蔵原案】オホ‥

財務省原案の旧称。

⇒おお‐くら【大蔵】

おおくら‐しょう【大蔵省】オホ‥シヤウ

①律令制の八省の一つ。諸国から納める調・庸の出納、度量衡・市場価格、器具・衣服の製作などをつかさどった。おおくらのつかさ。

②国の財務・通貨・金融・外国為替・証券取引などを所掌した中央行政機関。1869年(明治2)設置、2001年財務省となる。

⇒おお‐くら【大蔵】

おおくらしょう‐しょうけん【大蔵省証券】オホ‥シヤウ‥

財務省証券の旧称。

⇒おお‐くら【大蔵】

おおくら‐だいじん【大蔵大臣】オホ‥

旧大蔵省の長。蔵相。

⇒おお‐くら【大蔵】

おおくら‐とらあきら【大蔵虎明】オホ‥

江戸初期の狂言役者。大蔵流。通称、弥太郎、のち弥右衛門。大蔵流の狂言台本(虎明本)を集成。著「わらんべ草」など。(1597〜1662)

→文献資料[わらんべ草]

⇒おおくら【大蔵】

おおくら‐ながつね【大蔵永常】オホ‥

江戸後期の農学者。豊後ぶんごの人。諸国の農事を見聞、農業技術の解説書を著す。著「広益国産考」「農家益」「老農茶話」「農具便利論」など。(1768〜 )

⇒おおくら【大蔵】

おおくら‐の‐かみ【大蔵卿】オホ‥

⇒おおくらきょう。

⇒おお‐くら【大蔵】

おおくら‐の‐つかさ【大蔵省】オホ‥

⇒おおくらしょう。〈倭名類聚鈔5〉

⇒おお‐くら【大蔵】

おおくら‐りゅう【大倉流】オホ‥リウ

①能楽の小鼓方の流派。大蔵九郎能氏より出て、大倉長右衛門宣安(宗悦)より小鼓専門となる。江戸中期に大倉と改めた。

②能楽の大鼓おおつづみ方の流派。大蔵仁介虎家(道知)が九郎能氏の芸を継承した。

⇒おおくら【大倉】

おおくら‐りゅう【大蔵流】オホ‥リウ

狂言の流派。伝承では玄恵を流祖とし、8世は金春禅竹の末子金春四郎次郎。次代宇治弥太郎より大蔵姓となり、分家に八右衛門家があった。現在、宗家のほか茂山・善竹・山本家がある。

⇒おおくら【大蔵】

オークランド【Auckland】

ニュー‐ジーランド北島北部の都市。同国の最も重要な港湾・空港があり、工業も盛ん。人口41万5千(2003)。

オークランド【Oakland】

アメリカ合衆国西海岸の工業都市。カリフォルニア州中央部北寄りのサン‐フランシスコ湾東岸に位置する。人口39万9千(2000)。

オーク‐リッジ【Oak Ridge】

アメリカ合衆国南東部、テネシー州中部の小都市。第二次大戦中に原爆用ウラン分離工場の用地として誕生。オークリッジ国立研究所などの原子力研究施設がある。

おお‐ぐれ【大塊】オホ‥

体格などの大きいこと。また、大様であるさま。浄瑠璃、今宮の心中「恰好こそ―なれ」

おお‐ぐれ【大暮】オホ‥

年の暮。おおみそか。

おお‐けいず【大系図】オホ‥ヅ

諸氏の系図を集大成したもの。

オー‐ケー【OK アメリカ】

(all correctの綴り誤りoll korrectの略という)感動詞として、「合点だ」「よろしい」などの意。また、承知すること。オッケー。「―を出す」「しぶしぶ―する」

おおけく【多けく】オホケク

(形容詞オホシのク語法)多いこと。古事記中「柃いちさかき実の―を」

おお‐げさ【大袈裟】オホ‥

①大きな袈裟。伊勢物語大輔集「京ぜんりしと云ふ人の―縫はせしに」

②袈裟をかけたように肩から斜めに大きく斬りおろすこと。浄瑠璃、源氏冷泉節「さあお慰みに―を遊ばせ。われわれは一の胴、二の胴」

③物事を実質以上に誇張していること。おおぎょう。「―に痛がる」「―なことを言う」

オーケストラ【orchestra】

(古代ギリシアの半円形劇場の中心部で合唱隊が歌い踊る場所の意から)

①(→)管弦楽。

②(→)管弦楽団。

⇒オーケストラ‐ピット【orchestra pit】

⇒オーケストラ‐ボックス

オーケストラ‐ピット【orchestra pit】

オーケストラ‐ボックスに同じ。オケピ。

⇒オーケストラ【orchestra】

オーケストラ‐ボックス

(orchestra box)劇場で、管弦楽団が演奏する舞台下の空間。

⇒オーケストラ【orchestra】

オーケストリオン【orchestrion】

自動楽器の一種。オーケストラの音を模倣するため、種々のオルガン‐パイプや打楽器を備え、ピンを植えたシリンダーや穿孔紙などで制御し演奏する。1789年に開発され、19世紀に多く作られた。

オーケストリオン

⇒おおくま【大隈】

おおくま‐よしくに【大熊喜邦】オホ‥

建築学者。東京の人。国会議事堂・文部省庁舎などを設計した。(1877〜1952)

⇒おおくま【大熊】

おお‐ぐみ【大組】オホ‥

新聞で、小組の版を集めて配列し1ページ大の組版にまとめる作業。↔小組

おおくめ‐べ【大久米部・大来目部】オホ‥

久米部の美称。

おおくら【大倉】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおくら‐きはちろう【大倉喜八郎】

⇒おおくら‐りゅう【大倉流】

おお‐くら【大蔵】オホ‥

①朝廷の倉庫。伝説では、雄略天皇時代に、内蔵うちくらから分離、秦氏がこれをつかさどった。

②大蔵省の略。

⇒おおくら‐きょう【大蔵卿】

⇒おおくら‐げんあん【大蔵原案】

⇒おおくら‐しょう【大蔵省】

⇒おおくらしょう‐しょうけん【大蔵省証券】

⇒おおくら‐だいじん【大蔵大臣】

⇒おおくら‐の‐かみ【大蔵卿】

⇒おおくら‐の‐つかさ【大蔵省】

おおくら【大蔵】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおくら‐とらあきら【大蔵虎明】

⇒おおくら‐ながつね【大蔵永常】

⇒おおくら‐りゅう【大蔵流】

おお‐ぐらい【大食らい】オホグラヒ

「大食い」のぞんざいな言い方。

おおくら‐きはちろう【大倉喜八郎】オホ‥ラウ

実業家。越後新発田しばた生れ。幕末・維新期、武器商として成功。大倉組を起こして輸出入業・土木鉱山業を創め、大倉財閥の基礎を確立。また、大倉商業学校(現、東京経済大学)を創立。(1837〜1928)

⇒おおくら【大倉】

おおくら‐きょう【大蔵卿】オホ‥キヤウ

律令制の大蔵省の長官。明治初年の官制でもこの名称を用いた。おおくらのかみ。

⇒おお‐くら【大蔵】

おおくら‐げんあん【大蔵原案】オホ‥

財務省原案の旧称。

⇒おお‐くら【大蔵】

おおくら‐しょう【大蔵省】オホ‥シヤウ

①律令制の八省の一つ。諸国から納める調・庸の出納、度量衡・市場価格、器具・衣服の製作などをつかさどった。おおくらのつかさ。

②国の財務・通貨・金融・外国為替・証券取引などを所掌した中央行政機関。1869年(明治2)設置、2001年財務省となる。

⇒おお‐くら【大蔵】

おおくらしょう‐しょうけん【大蔵省証券】オホ‥シヤウ‥

財務省証券の旧称。

⇒おお‐くら【大蔵】

おおくら‐だいじん【大蔵大臣】オホ‥

旧大蔵省の長。蔵相。

⇒おお‐くら【大蔵】

おおくら‐とらあきら【大蔵虎明】オホ‥

江戸初期の狂言役者。大蔵流。通称、弥太郎、のち弥右衛門。大蔵流の狂言台本(虎明本)を集成。著「わらんべ草」など。(1597〜1662)

→文献資料[わらんべ草]

⇒おおくら【大蔵】

おおくら‐ながつね【大蔵永常】オホ‥

江戸後期の農学者。豊後ぶんごの人。諸国の農事を見聞、農業技術の解説書を著す。著「広益国産考」「農家益」「老農茶話」「農具便利論」など。(1768〜 )

⇒おおくら【大蔵】

おおくら‐の‐かみ【大蔵卿】オホ‥

⇒おおくらきょう。

⇒おお‐くら【大蔵】

おおくら‐の‐つかさ【大蔵省】オホ‥

⇒おおくらしょう。〈倭名類聚鈔5〉

⇒おお‐くら【大蔵】

おおくら‐りゅう【大倉流】オホ‥リウ

①能楽の小鼓方の流派。大蔵九郎能氏より出て、大倉長右衛門宣安(宗悦)より小鼓専門となる。江戸中期に大倉と改めた。

②能楽の大鼓おおつづみ方の流派。大蔵仁介虎家(道知)が九郎能氏の芸を継承した。

⇒おおくら【大倉】

おおくら‐りゅう【大蔵流】オホ‥リウ

狂言の流派。伝承では玄恵を流祖とし、8世は金春禅竹の末子金春四郎次郎。次代宇治弥太郎より大蔵姓となり、分家に八右衛門家があった。現在、宗家のほか茂山・善竹・山本家がある。

⇒おおくら【大蔵】

オークランド【Auckland】

ニュー‐ジーランド北島北部の都市。同国の最も重要な港湾・空港があり、工業も盛ん。人口41万5千(2003)。

オークランド【Oakland】

アメリカ合衆国西海岸の工業都市。カリフォルニア州中央部北寄りのサン‐フランシスコ湾東岸に位置する。人口39万9千(2000)。

オーク‐リッジ【Oak Ridge】

アメリカ合衆国南東部、テネシー州中部の小都市。第二次大戦中に原爆用ウラン分離工場の用地として誕生。オークリッジ国立研究所などの原子力研究施設がある。

おお‐ぐれ【大塊】オホ‥

体格などの大きいこと。また、大様であるさま。浄瑠璃、今宮の心中「恰好こそ―なれ」

おお‐ぐれ【大暮】オホ‥

年の暮。おおみそか。

おお‐けいず【大系図】オホ‥ヅ

諸氏の系図を集大成したもの。

オー‐ケー【OK アメリカ】

(all correctの綴り誤りoll korrectの略という)感動詞として、「合点だ」「よろしい」などの意。また、承知すること。オッケー。「―を出す」「しぶしぶ―する」

おおけく【多けく】オホケク

(形容詞オホシのク語法)多いこと。古事記中「柃いちさかき実の―を」

おお‐げさ【大袈裟】オホ‥

①大きな袈裟。伊勢物語大輔集「京ぜんりしと云ふ人の―縫はせしに」

②袈裟をかけたように肩から斜めに大きく斬りおろすこと。浄瑠璃、源氏冷泉節「さあお慰みに―を遊ばせ。われわれは一の胴、二の胴」

③物事を実質以上に誇張していること。おおぎょう。「―に痛がる」「―なことを言う」

オーケストラ【orchestra】

(古代ギリシアの半円形劇場の中心部で合唱隊が歌い踊る場所の意から)

①(→)管弦楽。

②(→)管弦楽団。

⇒オーケストラ‐ピット【orchestra pit】

⇒オーケストラ‐ボックス

オーケストラ‐ピット【orchestra pit】

オーケストラ‐ボックスに同じ。オケピ。

⇒オーケストラ【orchestra】

オーケストラ‐ボックス

(orchestra box)劇場で、管弦楽団が演奏する舞台下の空間。

⇒オーケストラ【orchestra】

オーケストリオン【orchestrion】

自動楽器の一種。オーケストラの音を模倣するため、種々のオルガン‐パイプや打楽器を備え、ピンを植えたシリンダーや穿孔紙などで制御し演奏する。1789年に開発され、19世紀に多く作られた。

オーケストリオン

おお‐けたで【大毛蓼】オホ‥

タデ科の大形一年草。南アジア原産とされる。高さ2メートルにもなる粗大な茎があり、基部には竹のような節がある。長柄で互生する葉は大形の卵形で、茎とともに密に毛がある。夏から秋に大きな花穂を出して半ば下垂し、桃赤色の小花を多数、密につける。巨大な「赤のまんま」の風情となる。観賞用に栽培。葒草。ハブテコブラ。

おおげつ‐ひめ【大宜津比売】オホ‥

(「け」は食物)食物をつかさどる女神。古事記で、鼻・口・尻から種々の食物を取り出して奉り、穢らわしいとして素戔嗚尊すさのおのみことに殺されたが、死体から五穀が化生した。日本書紀では保食神うけもちのかみ。

おおけ‐な・しオホケ‥

〔形ク〕

(「おおけ」は分不相応に大きい意、「なし」は甚だしいの意か)

①身のほどをわきまえない。源氏物語若菜下「―・き心は…おそろしければ思ひ離れて侍り」

②大胆である。今昔物語集25「―・く伺ひけるに」

おお‐げば【大下馬】オホ‥

江戸城大手門外の下馬所。また下馬のしるしにおく大きな木または石。

おお‐けみ【大検見】オホ‥

江戸時代、小検見の後に、代官がみずから行う検見。

おお‐こうじ【大柑子】オホカウ‥

柑子の大きなもの。今のナツミカンの類か。宇治拾遺物語2「色は赤紫にて―のはだのやうにつぶだちてふくれたり」

おお‐ごうし【大格子】オホガウ‥

①太い角木で大きく組んだ格子。

②あらい格子模様。

③江戸吉原の格の高い遊女屋。↔小格子

おおこうち【大河内】オホカフチ

姓氏の一つ。

⇒おおこうち‐かずお【大河内一男】

⇒おおこうち‐でんじろう【大河内伝次郎】

⇒おおこうち‐まさとし【大河内正敏】

おおこうち‐かずお【大河内一男】オホカフチ‥ヲ

経済学者。東京生れ。東大卒、同総長。社会政策論を社会科学的体系として確立。著「独逸社会政策思想史」「社会政策の基本問題」など。(1905〜1984)

⇒おおこうち【大河内】

おおこうち‐でんじろう【大河内伝次郎】オホカフチ‥ラウ

映画俳優。本名、大辺男おおべますお。福岡生れ。新国劇から転じ、剣劇俳優として成功。「忠次旅日記」「血煙高田の馬場」「大菩薩峠」「丹下左膳」などに出演。(1898〜1962)

⇒おおこうち【大河内】

おおこうち‐まさとし【大河内正敏】オホカフチ‥

工学者。東京生れ。東大教授。理化学研究所長として理研コンツェルンの建設・運営に努力。貴族院研究会の領袖。(1878〜1952)

⇒おおこうち【大河内】

おお‐こうもり【大蝙蝠】オホカウモリ

コウモリ目オオコウモリ科の哺乳類の総称。約42属165種。一般に大形で、最大の種は翼を拡げると1.7メートルに達する。アジア・オーストラリアからアフリカの熱帯、亜熱帯に分布。果実や花の蜜を食う。日本には天然記念物のエラブオオコウモリ・オガサワラオオコウモリ・ダイトウオオコウモリのほか、オキナワオオコウモリがいる。

オガサワラオオコウモリ

提供:東京動物園協会

おお‐けたで【大毛蓼】オホ‥

タデ科の大形一年草。南アジア原産とされる。高さ2メートルにもなる粗大な茎があり、基部には竹のような節がある。長柄で互生する葉は大形の卵形で、茎とともに密に毛がある。夏から秋に大きな花穂を出して半ば下垂し、桃赤色の小花を多数、密につける。巨大な「赤のまんま」の風情となる。観賞用に栽培。葒草。ハブテコブラ。

おおげつ‐ひめ【大宜津比売】オホ‥

(「け」は食物)食物をつかさどる女神。古事記で、鼻・口・尻から種々の食物を取り出して奉り、穢らわしいとして素戔嗚尊すさのおのみことに殺されたが、死体から五穀が化生した。日本書紀では保食神うけもちのかみ。

おおけ‐な・しオホケ‥

〔形ク〕

(「おおけ」は分不相応に大きい意、「なし」は甚だしいの意か)

①身のほどをわきまえない。源氏物語若菜下「―・き心は…おそろしければ思ひ離れて侍り」

②大胆である。今昔物語集25「―・く伺ひけるに」

おお‐げば【大下馬】オホ‥

江戸城大手門外の下馬所。また下馬のしるしにおく大きな木または石。

おお‐けみ【大検見】オホ‥

江戸時代、小検見の後に、代官がみずから行う検見。

おお‐こうじ【大柑子】オホカウ‥

柑子の大きなもの。今のナツミカンの類か。宇治拾遺物語2「色は赤紫にて―のはだのやうにつぶだちてふくれたり」

おお‐ごうし【大格子】オホガウ‥

①太い角木で大きく組んだ格子。

②あらい格子模様。

③江戸吉原の格の高い遊女屋。↔小格子

おおこうち【大河内】オホカフチ

姓氏の一つ。

⇒おおこうち‐かずお【大河内一男】

⇒おおこうち‐でんじろう【大河内伝次郎】

⇒おおこうち‐まさとし【大河内正敏】

おおこうち‐かずお【大河内一男】オホカフチ‥ヲ

経済学者。東京生れ。東大卒、同総長。社会政策論を社会科学的体系として確立。著「独逸社会政策思想史」「社会政策の基本問題」など。(1905〜1984)

⇒おおこうち【大河内】

おおこうち‐でんじろう【大河内伝次郎】オホカフチ‥ラウ

映画俳優。本名、大辺男おおべますお。福岡生れ。新国劇から転じ、剣劇俳優として成功。「忠次旅日記」「血煙高田の馬場」「大菩薩峠」「丹下左膳」などに出演。(1898〜1962)

⇒おおこうち【大河内】

おおこうち‐まさとし【大河内正敏】オホカフチ‥

工学者。東京生れ。東大教授。理化学研究所長として理研コンツェルンの建設・運営に努力。貴族院研究会の領袖。(1878〜1952)

⇒おおこうち【大河内】

おお‐こうもり【大蝙蝠】オホカウモリ

コウモリ目オオコウモリ科の哺乳類の総称。約42属165種。一般に大形で、最大の種は翼を拡げると1.7メートルに達する。アジア・オーストラリアからアフリカの熱帯、亜熱帯に分布。果実や花の蜜を食う。日本には天然記念物のエラブオオコウモリ・オガサワラオオコウモリ・ダイトウオオコウモリのほか、オキナワオオコウモリがいる。

オガサワラオオコウモリ

提供:東京動物園協会

デマレルーセットオオコウモリ(1)

提供:東京動物園協会

デマレルーセットオオコウモリ(1)

提供:東京動物園協会

デマレルーセットオオコウモリ(2)

提供:東京動物園協会

デマレルーセットオオコウモリ(2)

提供:東京動物園協会

おお‐ごえ【大声】オホゴヱ

大きな声。土佐日記「いと―なるべし」。「―を出す」

おお‐ござぶね【大御座船】オホ‥

御座船のうち、天子・公卿・将軍・大将などが乗る船。一番御座船。↔小御座船

おお‐ごし【大腰】オホ‥

①女房装束の裳もの上端に横に付けた幅広の腰。→裳(図)。

②柔道の腰技の一つ。腰を相手の腹部にあて、両膝を伸ばして相手の体を抜き上げるようにして投げる。

おお‐ごしょ【大御所】オホ‥

①親王および摂家・清華・大臣・将軍家の隠居所。転じて、その人の尊称。通常「おおごっさん(大御所様)」と称。江戸時代には、特に徳川家康・家斉に多く用いる。↔小御所。

②隠退はしているが、なお隠然たる勢力を有する者。

③その道の第一人者として、大きな勢力を有する者。「文壇の―」

⇒おおごしょ‐じだい【大御所時代】

おお‐ごしょう【大小姓】オホ‥シヤウ

身分が重く、奥勤めや使者役などをする年嵩としかさの小姓。元服した小姓。↔小小姓

おおごしょ‐じだい【大御所時代】オホ‥

寛政の改革と天保の改革との中間の時代の称。徳川家斉が大御所として実権を握っていた。

⇒おお‐ごしょ【大御所】

おお‐ごすん【大五寸】オホ‥

長さ約2寸2分(6.5センチメートル)の釘。

おお‐ごと【大事】オホ‥

平常と変わった重大な事がら。大事件。だいじ。「―になる」「それは―だ」

おお‐このはずく【大木葉木

おお‐ごえ【大声】オホゴヱ

大きな声。土佐日記「いと―なるべし」。「―を出す」

おお‐ござぶね【大御座船】オホ‥

御座船のうち、天子・公卿・将軍・大将などが乗る船。一番御座船。↔小御座船

おお‐ごし【大腰】オホ‥

①女房装束の裳もの上端に横に付けた幅広の腰。→裳(図)。

②柔道の腰技の一つ。腰を相手の腹部にあて、両膝を伸ばして相手の体を抜き上げるようにして投げる。

おお‐ごしょ【大御所】オホ‥

①親王および摂家・清華・大臣・将軍家の隠居所。転じて、その人の尊称。通常「おおごっさん(大御所様)」と称。江戸時代には、特に徳川家康・家斉に多く用いる。↔小御所。

②隠退はしているが、なお隠然たる勢力を有する者。

③その道の第一人者として、大きな勢力を有する者。「文壇の―」

⇒おおごしょ‐じだい【大御所時代】

おお‐ごしょう【大小姓】オホ‥シヤウ

身分が重く、奥勤めや使者役などをする年嵩としかさの小姓。元服した小姓。↔小小姓

おおごしょ‐じだい【大御所時代】オホ‥

寛政の改革と天保の改革との中間の時代の称。徳川家斉が大御所として実権を握っていた。

⇒おお‐ごしょ【大御所】

おお‐ごすん【大五寸】オホ‥

長さ約2寸2分(6.5センチメートル)の釘。

おお‐ごと【大事】オホ‥

平常と変わった重大な事がら。大事件。だいじ。「―になる」「それは―だ」

おお‐このはずく【大木葉木 】オホ‥ヅク

「このはずく」参照。〈[季]冬〉

オオコノハズク

提供:OPO

】オホ‥ヅク

「このはずく」参照。〈[季]冬〉

オオコノハズク

提供:OPO

おお‐ごばん【大御番】オホ‥

(→)大番組に同じ。

おお‐ごま【大駒】オホ‥

将棋で、飛車と角行をいう。「―落ち」↔小駒

おお‐ごもり【大籠り】オホ‥

多人数のお籠り。大勢の参籠。狂言、鞍馬参「夜前も―であつたなあ」

おお‐さいばり【大前張】オホ‥

神楽歌の前張の一種。↔小前張こさいばり

おおさか【大阪・大坂】オホ‥

①京都と共に二府の一つ。摂津国の一部、河内・和泉2カ国の全部を管轄。面積1894平方キロメートル。人口881万7千。全33市。

→三十石舟唄

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②大阪湾の北東岸、淀川の河口付近にある市。府庁所在地。近畿地方の中心都市。政令指定都市の一つ。阪神工業地帯の中核。古称、難波なにわ。室町時代には小坂おさか・大坂といい、明治初期以降「大阪」に統一。仁徳天皇の高津宮が置かれて以来、幾多の変遷を経、明応(1492〜1501)年間、蓮如が生玉いくたまの荘に石山御坊を置いてから町が発達、天正(1573〜1592)年間、豊臣秀吉の築城以来、商業都市となった。運河が多く、「水の都」の称もある。人口262万9千。

淀川と中之島

撮影:山梨勝弘

おお‐ごばん【大御番】オホ‥

(→)大番組に同じ。

おお‐ごま【大駒】オホ‥

将棋で、飛車と角行をいう。「―落ち」↔小駒

おお‐ごもり【大籠り】オホ‥

多人数のお籠り。大勢の参籠。狂言、鞍馬参「夜前も―であつたなあ」

おお‐さいばり【大前張】オホ‥

神楽歌の前張の一種。↔小前張こさいばり

おおさか【大阪・大坂】オホ‥

①京都と共に二府の一つ。摂津国の一部、河内・和泉2カ国の全部を管轄。面積1894平方キロメートル。人口881万7千。全33市。

→三十石舟唄

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②大阪湾の北東岸、淀川の河口付近にある市。府庁所在地。近畿地方の中心都市。政令指定都市の一つ。阪神工業地帯の中核。古称、難波なにわ。室町時代には小坂おさか・大坂といい、明治初期以降「大阪」に統一。仁徳天皇の高津宮が置かれて以来、幾多の変遷を経、明応(1492〜1501)年間、蓮如が生玉いくたまの荘に石山御坊を置いてから町が発達、天正(1573〜1592)年間、豊臣秀吉の築城以来、商業都市となった。運河が多く、「水の都」の称もある。人口262万9千。

淀川と中之島

撮影:山梨勝弘

⇒おおさか‐いちぶきん【大坂一分金】

⇒おおさか‐おおばん【大坂大番】

⇒おおさか‐おんど【大坂音頭】

⇒おおさか‐かいぎ【大阪会議】

⇒おおさか‐がいこくご‐だいがく【大阪外国語大学】

⇒おおさか‐かばん【大坂加番】

⇒おおさか‐がわら【大阪瓦】

⇒おおさか‐かんじょうせん【大阪環状線】

⇒おおさか‐きょういく‐だいがく【大阪教育大学】

⇒おおさか‐くらぶぎょう【大坂蔵奉行】

⇒おおさか‐ざいばん【大坂在番】

⇒おおさか‐さやま【大阪狭山】

⇒おおさか‐さんごう【大坂三郷】

⇒おおさか‐じけん【大阪事件】

⇒おおさか‐じょう【大阪城・大坂城】

⇒おおさか‐しょうけん‐とりひきじょ【大阪証券取引所】

⇒おおさか‐じょうだい【大坂城代】

⇒おおさか‐じょうばん【大坂定番】

⇒おおさか‐しりつ‐だいがく【大阪市立大学】

⇒おおさか‐ずし【大阪鮨】

⇒おおさか‐だいがく【大阪大学】

⇒おおさか‐つち【大坂土】

⇒おおさか‐ど【大坂戸】

⇒おおさか‐どくぎんしゅう【大坂独吟集】

⇒おおさか‐なつのじん【大坂夏の陣】

⇒おおさか‐にわか【大阪俄】

⇒おおさか‐ふゆのじん【大坂冬の陣】

⇒おおさか‐ふりつ‐だいがく【大阪府立大学】

⇒おおさか‐へいや【大阪平野】

⇒おおさか‐べん【大阪弁】

⇒おおさか‐まちぶぎょう【大坂町奉行】

⇒おおさか‐めつけ【大坂目付】

⇒おおさか‐わん【大阪湾】

⇒大阪の食い倒れ

おお‐ざかい【大堺】オホザカヒ

屋敷境の垣。一言芳談「四壁―みなやぶれて」

おおさか‐いちぶきん【大坂一分金】オホ‥

豊臣秀頼が発行したといわれる一分金。長方形で、重さ1匁1分8厘。表面に「一分」、背に「後藤光次」の花押極印がある。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐おおばん【大坂大番】オホ‥オホ‥

江戸幕府の職名。大坂城の警衛にあたる。幕府大番組12組のうち毎年2組計100名の旗本が番頭の統率のもと大坂に派遣された。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐おんど【大坂音頭】オホ‥

享保(1716〜1736)の頃から大坂付近で行われた音頭踊り。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐かいぎ【大阪会議】オホ‥クワイ‥

1875年(明治8)初め、参議大久保利通らと前参議板垣退助・木戸孝允たかよしとが大阪で行なった一連の会談。これを機に、征韓論や台湾出兵をめぐって下野していた板垣・木戸が復職、漸次立憲政体を樹立する旨の詔勅が出され、元老院・大審院・地方官会議などが設置された。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐がいこくご‐だいがく【大阪外国語大学】オホ‥グワイ‥

もと国立大学法人の一つ。前身は1921年(大正10)創立の大阪外国語学校。44年大阪外事専門学校と改称、49年新制の大阪外国語大学となる。2004年法人化。07年大阪大学に統合。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐かばん【大坂加番】オホ‥

江戸幕府の職名。譜代小藩の役。大番に加勢して毎年4家が交替で1年間大坂城の警衛に当たった。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐がわら【大阪瓦】オホ‥ガハラ

宮殿・神社・仏閣などに用いる大形の瓦。ひろまもの。やぐらもの。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐かんじょうせん【大阪環状線】オホ‥クワンジヤウ‥

大阪市の中心部外郭を一周するJR線。大阪から西九条・天王寺・鶴橋を経て大阪に至る。全長21.9キロメートル。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐きょういく‐だいがく【大阪教育大学】オホ‥ケウ‥

国立大学法人の一つ。大阪第一(前身は1874年(明治7)設立の教員伝習所)・第二師範が統合し、1949年に大阪学芸大学として発足、67年現校名に改称。2004年法人化。本部は柏原市。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐くらぶぎょう【大坂蔵奉行】オホ‥ギヤウ

江戸幕府の職名。大坂の米蔵の米穀の出納を管理。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐ざいばん【大坂在番】オホ‥

大坂城を警衛するための江戸幕府の軍事組織。大坂城代の指揮のもとに定番・大番・加番が城内それぞれの持ち場を分担。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐さやま【大阪狭山】オホ‥

大阪府南部の市。古代に起源をもつ狭山池がある。ベッドタウン化が進展。人口5万8千。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐さんごう【大坂三郷】オホ‥ガウ

江戸時代、大坂市中を三つに分けた南組・北組・天満組のこと。各組に惣会所が置かれ、惣年寄らが事務を行なった。大坂中。浄瑠璃、心中天の網島「―に男も多いに」

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐じけん【大阪事件】オホ‥

1885年(明治18)大井憲太郎ら自由党左派が朝鮮の内政改革を企てた事件。日本の立憲政体の促進のため、まず朝鮮に独立党政権を樹立しようと計画したが、壮士団の出発前に発覚、11月23日大阪などで139名が逮捕された。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐じょう【大阪城・大坂城】オホ‥ジヤウ

大阪市中央区にある城。1583年(天正11)より豊臣秀吉が石山本願寺の旧地に築いた。大坂夏の陣で焼失後、元和〜寛永年間に大修築。1868年(明治1)戦火を蒙り建造物の大部分が焼失。1931年(昭和6)本丸内外の一部を公園とし、旧規によって天守閣を設けた。

大阪城

撮影:山梨勝弘

⇒おおさか‐いちぶきん【大坂一分金】

⇒おおさか‐おおばん【大坂大番】

⇒おおさか‐おんど【大坂音頭】

⇒おおさか‐かいぎ【大阪会議】

⇒おおさか‐がいこくご‐だいがく【大阪外国語大学】

⇒おおさか‐かばん【大坂加番】

⇒おおさか‐がわら【大阪瓦】

⇒おおさか‐かんじょうせん【大阪環状線】

⇒おおさか‐きょういく‐だいがく【大阪教育大学】

⇒おおさか‐くらぶぎょう【大坂蔵奉行】

⇒おおさか‐ざいばん【大坂在番】

⇒おおさか‐さやま【大阪狭山】

⇒おおさか‐さんごう【大坂三郷】

⇒おおさか‐じけん【大阪事件】

⇒おおさか‐じょう【大阪城・大坂城】

⇒おおさか‐しょうけん‐とりひきじょ【大阪証券取引所】

⇒おおさか‐じょうだい【大坂城代】

⇒おおさか‐じょうばん【大坂定番】

⇒おおさか‐しりつ‐だいがく【大阪市立大学】

⇒おおさか‐ずし【大阪鮨】

⇒おおさか‐だいがく【大阪大学】

⇒おおさか‐つち【大坂土】

⇒おおさか‐ど【大坂戸】

⇒おおさか‐どくぎんしゅう【大坂独吟集】

⇒おおさか‐なつのじん【大坂夏の陣】

⇒おおさか‐にわか【大阪俄】

⇒おおさか‐ふゆのじん【大坂冬の陣】

⇒おおさか‐ふりつ‐だいがく【大阪府立大学】

⇒おおさか‐へいや【大阪平野】

⇒おおさか‐べん【大阪弁】

⇒おおさか‐まちぶぎょう【大坂町奉行】

⇒おおさか‐めつけ【大坂目付】

⇒おおさか‐わん【大阪湾】

⇒大阪の食い倒れ

おお‐ざかい【大堺】オホザカヒ

屋敷境の垣。一言芳談「四壁―みなやぶれて」

おおさか‐いちぶきん【大坂一分金】オホ‥

豊臣秀頼が発行したといわれる一分金。長方形で、重さ1匁1分8厘。表面に「一分」、背に「後藤光次」の花押極印がある。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐おおばん【大坂大番】オホ‥オホ‥

江戸幕府の職名。大坂城の警衛にあたる。幕府大番組12組のうち毎年2組計100名の旗本が番頭の統率のもと大坂に派遣された。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐おんど【大坂音頭】オホ‥

享保(1716〜1736)の頃から大坂付近で行われた音頭踊り。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐かいぎ【大阪会議】オホ‥クワイ‥

1875年(明治8)初め、参議大久保利通らと前参議板垣退助・木戸孝允たかよしとが大阪で行なった一連の会談。これを機に、征韓論や台湾出兵をめぐって下野していた板垣・木戸が復職、漸次立憲政体を樹立する旨の詔勅が出され、元老院・大審院・地方官会議などが設置された。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐がいこくご‐だいがく【大阪外国語大学】オホ‥グワイ‥

もと国立大学法人の一つ。前身は1921年(大正10)創立の大阪外国語学校。44年大阪外事専門学校と改称、49年新制の大阪外国語大学となる。2004年法人化。07年大阪大学に統合。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐かばん【大坂加番】オホ‥

江戸幕府の職名。譜代小藩の役。大番に加勢して毎年4家が交替で1年間大坂城の警衛に当たった。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐がわら【大阪瓦】オホ‥ガハラ

宮殿・神社・仏閣などに用いる大形の瓦。ひろまもの。やぐらもの。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐かんじょうせん【大阪環状線】オホ‥クワンジヤウ‥

大阪市の中心部外郭を一周するJR線。大阪から西九条・天王寺・鶴橋を経て大阪に至る。全長21.9キロメートル。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐きょういく‐だいがく【大阪教育大学】オホ‥ケウ‥

国立大学法人の一つ。大阪第一(前身は1874年(明治7)設立の教員伝習所)・第二師範が統合し、1949年に大阪学芸大学として発足、67年現校名に改称。2004年法人化。本部は柏原市。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐くらぶぎょう【大坂蔵奉行】オホ‥ギヤウ

江戸幕府の職名。大坂の米蔵の米穀の出納を管理。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐ざいばん【大坂在番】オホ‥

大坂城を警衛するための江戸幕府の軍事組織。大坂城代の指揮のもとに定番・大番・加番が城内それぞれの持ち場を分担。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐さやま【大阪狭山】オホ‥

大阪府南部の市。古代に起源をもつ狭山池がある。ベッドタウン化が進展。人口5万8千。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐さんごう【大坂三郷】オホ‥ガウ

江戸時代、大坂市中を三つに分けた南組・北組・天満組のこと。各組に惣会所が置かれ、惣年寄らが事務を行なった。大坂中。浄瑠璃、心中天の網島「―に男も多いに」

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐じけん【大阪事件】オホ‥

1885年(明治18)大井憲太郎ら自由党左派が朝鮮の内政改革を企てた事件。日本の立憲政体の促進のため、まず朝鮮に独立党政権を樹立しようと計画したが、壮士団の出発前に発覚、11月23日大阪などで139名が逮捕された。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐じょう【大阪城・大坂城】オホ‥ジヤウ

大阪市中央区にある城。1583年(天正11)より豊臣秀吉が石山本願寺の旧地に築いた。大坂夏の陣で焼失後、元和〜寛永年間に大修築。1868年(明治1)戦火を蒙り建造物の大部分が焼失。1931年(昭和6)本丸内外の一部を公園とし、旧規によって天守閣を設けた。

大阪城

撮影:山梨勝弘

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐しょうけん‐とりひきじょ【大阪証券取引所】オホ‥

1949年に設立された証券取引所(法律上は金融証券取引所)。前身は、1878年(明治11)創立の大阪株式取引所(略称、大株)。2001年会員制法人から株式会社へと改組。大阪市中央区北浜に所在。北浜市場。略称、大証だいしょう。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐じょうだい【大坂城代】オホ‥ジヤウ‥

江戸幕府の職名。5〜6万石以上の譜代大名を任命。大坂城に駐在して近畿を警備、城下の治安を守り、また近畿以西の諸大名の動静を監視。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐じょうばん【大坂定番】オホ‥ヂヤウ‥

江戸幕府の職名。譜代小藩2家が大坂城京橋口と玉造口とに常駐して警衛。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐しりつ‐だいがく【大阪市立大学】オホ‥

公立大学法人の一つ。1928年(昭和3)設立の大阪商科大学(前身は1880年(明治13)設立の大坂商業講習所)を中心に、市立都島工業専門学校・市立女子専門学校を統合して、49年新制大学として設立。55年大阪市立医科大学を合併。2006年法人化。本部は大阪市住吉区。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐ずし【大阪鮨】オホ‥

関西風の押鮨・巻鮨の総称。また、特に押鮨。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐だいがく【大阪大学】オホ‥

国立大学法人の一つ。1724年(享保9)設立の懐徳堂、1838年(天保9)開校の適塾を源流とする。69年(明治2)創立の大阪医学校を前身とする大阪医大を母体に1931年(昭和6)大阪帝国大学を設立。33年大阪工大を吸収、47年現校名に改称。49年大阪高校・浪速高校・大阪薬専等を合併して新制大学となる。2004年法人化。07年大阪外国語大学を統合。本部は吹田市。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐つち【大坂土】オホ‥

壁に用いる赤黄色の上塗り土。四天王寺付近のものが上等とされた。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐ど【大坂戸】オホ‥

漆喰しっくい塗りにした土蔵の引戸。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐どくぎんしゅう【大坂独吟集】オホ‥シフ

俳諧集。2冊。1675年(延宝3)刊。西山宗因判、鶴永(西鶴)・幾音・由平・未学・悦春・重安ら9人の百韻10巻の集で、宗因の評語がある。大坂談林宗因風を代表するもの。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐なつのじん【大坂夏の陣】オホ‥ヂン

1615年夏(慶長20年5月)徳川家康が豊臣氏を滅ぼした戦い。徳川方が冬の陣の和議条約を守らず大坂城の内濠をも埋めたので、大坂方の将士は憤激のあまり豊臣秀頼を擁して再び兵を挙げたが、家康・秀忠の大軍に破られて、秀頼・淀君以下自刃した。

→資料:『おきく物語』

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐にわか【大阪俄】オホ‥ニハカ

大阪で発達した即興の喜劇。はじめ祭礼・遊里に出たが、のちに興行化。→俄狂言。

⇒おおさか【大阪・大坂】

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐しょうけん‐とりひきじょ【大阪証券取引所】オホ‥

1949年に設立された証券取引所(法律上は金融証券取引所)。前身は、1878年(明治11)創立の大阪株式取引所(略称、大株)。2001年会員制法人から株式会社へと改組。大阪市中央区北浜に所在。北浜市場。略称、大証だいしょう。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐じょうだい【大坂城代】オホ‥ジヤウ‥

江戸幕府の職名。5〜6万石以上の譜代大名を任命。大坂城に駐在して近畿を警備、城下の治安を守り、また近畿以西の諸大名の動静を監視。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐じょうばん【大坂定番】オホ‥ヂヤウ‥

江戸幕府の職名。譜代小藩2家が大坂城京橋口と玉造口とに常駐して警衛。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐しりつ‐だいがく【大阪市立大学】オホ‥

公立大学法人の一つ。1928年(昭和3)設立の大阪商科大学(前身は1880年(明治13)設立の大坂商業講習所)を中心に、市立都島工業専門学校・市立女子専門学校を統合して、49年新制大学として設立。55年大阪市立医科大学を合併。2006年法人化。本部は大阪市住吉区。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐ずし【大阪鮨】オホ‥

関西風の押鮨・巻鮨の総称。また、特に押鮨。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐だいがく【大阪大学】オホ‥

国立大学法人の一つ。1724年(享保9)設立の懐徳堂、1838年(天保9)開校の適塾を源流とする。69年(明治2)創立の大阪医学校を前身とする大阪医大を母体に1931年(昭和6)大阪帝国大学を設立。33年大阪工大を吸収、47年現校名に改称。49年大阪高校・浪速高校・大阪薬専等を合併して新制大学となる。2004年法人化。07年大阪外国語大学を統合。本部は吹田市。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐つち【大坂土】オホ‥

壁に用いる赤黄色の上塗り土。四天王寺付近のものが上等とされた。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐ど【大坂戸】オホ‥

漆喰しっくい塗りにした土蔵の引戸。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐どくぎんしゅう【大坂独吟集】オホ‥シフ

俳諧集。2冊。1675年(延宝3)刊。西山宗因判、鶴永(西鶴)・幾音・由平・未学・悦春・重安ら9人の百韻10巻の集で、宗因の評語がある。大坂談林宗因風を代表するもの。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐なつのじん【大坂夏の陣】オホ‥ヂン

1615年夏(慶長20年5月)徳川家康が豊臣氏を滅ぼした戦い。徳川方が冬の陣の和議条約を守らず大坂城の内濠をも埋めたので、大坂方の将士は憤激のあまり豊臣秀頼を擁して再び兵を挙げたが、家康・秀忠の大軍に破られて、秀頼・淀君以下自刃した。

→資料:『おきく物語』

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐にわか【大阪俄】オホ‥ニハカ

大阪で発達した即興の喜劇。はじめ祭礼・遊里に出たが、のちに興行化。→俄狂言。

⇒おおさか【大阪・大坂】

能装束・大口

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

能装束・大口

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

⇒おお‐くち【大口】

おおくち‐バス【大口バス】オホ‥

(large-mouth bass)サンフィッシュ科の淡水産の硬骨魚。全長50センチメートル。北アメリカから移入され全国に広がった。湖沼や流れのゆるやかな河川に生息する。在来の魚を捕食するため、生態系に大きな影響を与える。特定外来生物。ブラック‐バス。

⇒おお‐くち【大口】

おおくに【大国】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおくに‐たかまさ【大国隆正】

おおくに‐たかまさ【大国隆正】オホ‥

幕末・維新期の国学者・歌人。津和野藩士の子。国学を平田篤胤あつたねに、和歌・音韻の学を村田春海に学び、儒学や洋学も研究。維新後は明治政府に登用され神道政策に大きな影響を与えた。著「学統弁論」「新真公法論」「本学挙要」など。(1792〜1871)

⇒おおくに【大国】

おおくにたま‐じんじゃ【大国魂神社】オホ‥

東京都府中市宮町にある元官幣小社。主神は武蔵大国魂神。武蔵国内の有名な神社6所を合祀したので、六所宮・六所明神ともいう。5月5日の例祭は暗闇祭くらやみまつりとして有名。

大国魂神社

提供:東京都

⇒おお‐くち【大口】

おおくち‐バス【大口バス】オホ‥

(large-mouth bass)サンフィッシュ科の淡水産の硬骨魚。全長50センチメートル。北アメリカから移入され全国に広がった。湖沼や流れのゆるやかな河川に生息する。在来の魚を捕食するため、生態系に大きな影響を与える。特定外来生物。ブラック‐バス。

⇒おお‐くち【大口】

おおくに【大国】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおくに‐たかまさ【大国隆正】

おおくに‐たかまさ【大国隆正】オホ‥

幕末・維新期の国学者・歌人。津和野藩士の子。国学を平田篤胤あつたねに、和歌・音韻の学を村田春海に学び、儒学や洋学も研究。維新後は明治政府に登用され神道政策に大きな影響を与えた。著「学統弁論」「新真公法論」「本学挙要」など。(1792〜1871)

⇒おおくに【大国】

おおくにたま‐じんじゃ【大国魂神社】オホ‥

東京都府中市宮町にある元官幣小社。主神は武蔵大国魂神。武蔵国内の有名な神社6所を合祀したので、六所宮・六所明神ともいう。5月5日の例祭は暗闇祭くらやみまつりとして有名。

大国魂神社

提供:東京都

おおくにぬし‐の‐みこと【大国主命】オホ‥

日本神話で、出雲国の主神。素戔嗚尊すさのおのみことの子とも6世の孫ともいう。少彦名神すくなびこなのかみと協力して天下を経営し、禁厭まじない・医薬などの道を教え、国土を天孫瓊瓊杵尊ににぎのみことに譲って杵築きずきの地に隠退。今、出雲大社に祀る。大黒天と習合して民間信仰に浸透。大己貴神おおなむちのかみ・国魂神・葦原醜男・八千矛神などの別名が伝えられるが、これらの名の地方神を古事記が「大国主神」として統合したもの。

おおく‐の‐ひめみこ【大伯皇女】オホク‥

天武天皇の皇女。斎宮として13年間伊勢にあったが同母弟大津皇子の謀反事件により解任され帰京。万葉集に大津皇子を思う歌6首がある。大来皇女。(661〜701)

おお‐くび【大領・衽】オホ‥

衣服の前襟。おくみ。

おおくび‐え【大首絵】オホ‥ヱ

上半身を描いた浮世絵人物画。美人画と役者絵があり、喜多川歌麿・東洲斎写楽が秀でた。

おおくぼ【大久保】オホ‥

姓氏の一つ。江戸時代の譜代大名・小田原藩主。

⇒おおくぼ‐ただたか【大久保忠教】

⇒おおくぼ‐ただちか【大久保忠隣】

⇒おおくぼ‐ただひろ【大久保忠寛】

⇒おおくぼ‐としみち【大久保利通】

⇒おおくぼ‐ながやす【大久保長安】

⇒おおくぼ‐ひこざえもん【大久保彦左衛門】

おおくぼ【大窪】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおくぼ‐しぶつ【大窪詩仏】

おおくぼ‐しぶつ【大窪詩仏】オホ‥

江戸後期の漢詩人・書家。字は天民。常陸の人。秋田藩儒。詩を山本北山・市河寛斎に学び、宋元の清新な詩風を好む。また画に巧みで谷文晁と親交。著「詩聖堂詩集」など。(1767〜1837)

⇒おおくぼ【大窪】

おおくぼ‐ただたか【大久保忠教】オホ‥

江戸初期の旗本。通称、彦左衛門。三河生れ。徳川家康に仕えて戦功をあげ、秀忠・家光にも仕え、奇行で知られる。のち「天下の御意見番」の人物像に脚色された。著「三河物語」。(1560〜1639)

→資料:『三河物語』

⇒おおくぼ【大久保】

おおくぼ‐ただちか【大久保忠隣】オホ‥

江戸初期の譜代大名。三河生れ。相模守。1563年(永禄6)徳川家康の近習となる。秀忠将軍就任以後は年寄(後の老中に相当)に就いたが、1613年(慶長18)改易。(1553〜1628)

⇒おおくぼ【大久保】

おおくぼ‐ただひろ【大久保忠寛】オホ‥

幕末・明治初期の政治家。伊勢守・越中守。旗本の家に生まれる。号は一翁。開国論者で、長崎奉行・京都町奉行などを務めたが、安政の大獄で罷免。のち許されて蕃書調所頭取・外国奉行・大目付・講武所奉行・勘定奉行などを歴任。戊辰戦争では勝海舟とともに江戸城の無血明け渡しに努力。1872年(明治5)東京府知事。のち元老院議官。(1817〜1888)

⇒おおくぼ【大久保】

おおくぼ‐としみち【大久保利通】オホ‥

幕末・維新期の政治家。薩摩藩士。旧名、一蔵。号は甲東。西郷隆盛とともに薩摩藩の指導者となり幕府を倒す。維新政府の要職を占め、岩倉使節団副使となる。征韓論政変後は初代内務卿として、事実上政府を指導。西南戦争後、島田一郎らに刺殺される。(1830〜1878)

大久保利通

提供:毎日新聞社

おおくにぬし‐の‐みこと【大国主命】オホ‥

日本神話で、出雲国の主神。素戔嗚尊すさのおのみことの子とも6世の孫ともいう。少彦名神すくなびこなのかみと協力して天下を経営し、禁厭まじない・医薬などの道を教え、国土を天孫瓊瓊杵尊ににぎのみことに譲って杵築きずきの地に隠退。今、出雲大社に祀る。大黒天と習合して民間信仰に浸透。大己貴神おおなむちのかみ・国魂神・葦原醜男・八千矛神などの別名が伝えられるが、これらの名の地方神を古事記が「大国主神」として統合したもの。

おおく‐の‐ひめみこ【大伯皇女】オホク‥

天武天皇の皇女。斎宮として13年間伊勢にあったが同母弟大津皇子の謀反事件により解任され帰京。万葉集に大津皇子を思う歌6首がある。大来皇女。(661〜701)

おお‐くび【大領・衽】オホ‥

衣服の前襟。おくみ。

おおくび‐え【大首絵】オホ‥ヱ

上半身を描いた浮世絵人物画。美人画と役者絵があり、喜多川歌麿・東洲斎写楽が秀でた。

おおくぼ【大久保】オホ‥

姓氏の一つ。江戸時代の譜代大名・小田原藩主。

⇒おおくぼ‐ただたか【大久保忠教】

⇒おおくぼ‐ただちか【大久保忠隣】

⇒おおくぼ‐ただひろ【大久保忠寛】

⇒おおくぼ‐としみち【大久保利通】

⇒おおくぼ‐ながやす【大久保長安】

⇒おおくぼ‐ひこざえもん【大久保彦左衛門】

おおくぼ【大窪】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおくぼ‐しぶつ【大窪詩仏】

おおくぼ‐しぶつ【大窪詩仏】オホ‥

江戸後期の漢詩人・書家。字は天民。常陸の人。秋田藩儒。詩を山本北山・市河寛斎に学び、宋元の清新な詩風を好む。また画に巧みで谷文晁と親交。著「詩聖堂詩集」など。(1767〜1837)

⇒おおくぼ【大窪】

おおくぼ‐ただたか【大久保忠教】オホ‥

江戸初期の旗本。通称、彦左衛門。三河生れ。徳川家康に仕えて戦功をあげ、秀忠・家光にも仕え、奇行で知られる。のち「天下の御意見番」の人物像に脚色された。著「三河物語」。(1560〜1639)

→資料:『三河物語』

⇒おおくぼ【大久保】

おおくぼ‐ただちか【大久保忠隣】オホ‥

江戸初期の譜代大名。三河生れ。相模守。1563年(永禄6)徳川家康の近習となる。秀忠将軍就任以後は年寄(後の老中に相当)に就いたが、1613年(慶長18)改易。(1553〜1628)

⇒おおくぼ【大久保】

おおくぼ‐ただひろ【大久保忠寛】オホ‥

幕末・明治初期の政治家。伊勢守・越中守。旗本の家に生まれる。号は一翁。開国論者で、長崎奉行・京都町奉行などを務めたが、安政の大獄で罷免。のち許されて蕃書調所頭取・外国奉行・大目付・講武所奉行・勘定奉行などを歴任。戊辰戦争では勝海舟とともに江戸城の無血明け渡しに努力。1872年(明治5)東京府知事。のち元老院議官。(1817〜1888)

⇒おおくぼ【大久保】

おおくぼ‐としみち【大久保利通】オホ‥

幕末・維新期の政治家。薩摩藩士。旧名、一蔵。号は甲東。西郷隆盛とともに薩摩藩の指導者となり幕府を倒す。維新政府の要職を占め、岩倉使節団副使となる。征韓論政変後は初代内務卿として、事実上政府を指導。西南戦争後、島田一郎らに刺殺される。(1830〜1878)

大久保利通

提供:毎日新聞社

⇒おおくぼ【大久保】

おおくぼ‐ながやす【大久保長安】オホ‥

江戸初期の国奉行・金山奉行。石見守。甲州武田家の猿楽師の子といわれる。忠隣より大久保姓を与えられる。徳川家康に仕え、関東の支配、信濃・甲斐などの十数カ国の支配に与り、また佐渡・石見・伊豆の金銀山開発に当たる。死後、所領没収。(1545〜1613)

⇒おおくぼ【大久保】

おおくぼ‐ひこざえもん【大久保彦左衛門】オホ‥ヱ‥

大久保忠教ただたかの通称。

⇒おおくぼ【大久保】

おおくま【大隈】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおくま‐ことみち【大隈言道】

⇒おおくま‐しげのぶ【大隈重信】

おおくま【大熊】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおくま‐よしくに【大熊喜邦】

おおくま‐ことみち【大隈言道】オホ‥

江戸末期の歌人。号は池萍堂。筑前福岡の人。前代模倣の歌風にあきたらず、自ら一派をひらく。著「ひとりごち」「こぞのちり」「草径集」など。(1798〜1868)

→文献資料[草径集]

⇒おおくま【大隈】

おおぐま‐ざ【大熊座】オホ‥

(Ursa Major ラテン)北天に見える星座。主な星は北斗七星。西洋では星の並び具合を熊になぞらえて命名したが、中国ではその腰尾に当たる部分をひしゃくの形とみなし北斗といった。

大熊座

⇒おおくぼ【大久保】

おおくぼ‐ながやす【大久保長安】オホ‥

江戸初期の国奉行・金山奉行。石見守。甲州武田家の猿楽師の子といわれる。忠隣より大久保姓を与えられる。徳川家康に仕え、関東の支配、信濃・甲斐などの十数カ国の支配に与り、また佐渡・石見・伊豆の金銀山開発に当たる。死後、所領没収。(1545〜1613)

⇒おおくぼ【大久保】

おおくぼ‐ひこざえもん【大久保彦左衛門】オホ‥ヱ‥

大久保忠教ただたかの通称。

⇒おおくぼ【大久保】

おおくま【大隈】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおくま‐ことみち【大隈言道】

⇒おおくま‐しげのぶ【大隈重信】

おおくま【大熊】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおくま‐よしくに【大熊喜邦】

おおくま‐ことみち【大隈言道】オホ‥

江戸末期の歌人。号は池萍堂。筑前福岡の人。前代模倣の歌風にあきたらず、自ら一派をひらく。著「ひとりごち」「こぞのちり」「草径集」など。(1798〜1868)

→文献資料[草径集]

⇒おおくま【大隈】

おおぐま‐ざ【大熊座】オホ‥

(Ursa Major ラテン)北天に見える星座。主な星は北斗七星。西洋では星の並び具合を熊になぞらえて命名したが、中国ではその腰尾に当たる部分をひしゃくの形とみなし北斗といった。

大熊座

おおくま‐しげのぶ【大隈重信】オホ‥

政治家。佐賀藩士。維新政府の要職を歴任、主に財政をつかさどるが、「明治十四年の政変」で下野し、立憲改進党を結成。のち外相となり条約改正につとめるが挫折。1898年(明治31)憲政党内閣いわゆる隈板わいはん内閣の首班。1914年(大正3)再び首相。また、東京専門学校(現、早稲田大学)を創立。侯爵。(1838〜1922)

大隈重信

提供:毎日新聞社

おおくま‐しげのぶ【大隈重信】オホ‥

政治家。佐賀藩士。維新政府の要職を歴任、主に財政をつかさどるが、「明治十四年の政変」で下野し、立憲改進党を結成。のち外相となり条約改正につとめるが挫折。1898年(明治31)憲政党内閣いわゆる隈板わいはん内閣の首班。1914年(大正3)再び首相。また、東京専門学校(現、早稲田大学)を創立。侯爵。(1838〜1922)

大隈重信

提供:毎日新聞社

⇒おおくま【大隈】

おおくま‐よしくに【大熊喜邦】オホ‥

建築学者。東京の人。国会議事堂・文部省庁舎などを設計した。(1877〜1952)

⇒おおくま【大熊】

おお‐ぐみ【大組】オホ‥

新聞で、小組の版を集めて配列し1ページ大の組版にまとめる作業。↔小組

おおくめ‐べ【大久米部・大来目部】オホ‥

久米部の美称。

おおくら【大倉】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおくら‐きはちろう【大倉喜八郎】

⇒おおくら‐りゅう【大倉流】

おお‐くら【大蔵】オホ‥

①朝廷の倉庫。伝説では、雄略天皇時代に、内蔵うちくらから分離、秦氏がこれをつかさどった。

②大蔵省の略。

⇒おおくら‐きょう【大蔵卿】

⇒おおくら‐げんあん【大蔵原案】

⇒おおくら‐しょう【大蔵省】

⇒おおくらしょう‐しょうけん【大蔵省証券】

⇒おおくら‐だいじん【大蔵大臣】

⇒おおくら‐の‐かみ【大蔵卿】

⇒おおくら‐の‐つかさ【大蔵省】

おおくら【大蔵】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおくら‐とらあきら【大蔵虎明】

⇒おおくら‐ながつね【大蔵永常】

⇒おおくら‐りゅう【大蔵流】

おお‐ぐらい【大食らい】オホグラヒ

「大食い」のぞんざいな言い方。

おおくら‐きはちろう【大倉喜八郎】オホ‥ラウ

実業家。越後新発田しばた生れ。幕末・維新期、武器商として成功。大倉組を起こして輸出入業・土木鉱山業を創め、大倉財閥の基礎を確立。また、大倉商業学校(現、東京経済大学)を創立。(1837〜1928)

⇒おおくら【大倉】

おおくら‐きょう【大蔵卿】オホ‥キヤウ

律令制の大蔵省の長官。明治初年の官制でもこの名称を用いた。おおくらのかみ。

⇒おお‐くら【大蔵】

おおくら‐げんあん【大蔵原案】オホ‥

財務省原案の旧称。

⇒おお‐くら【大蔵】

おおくら‐しょう【大蔵省】オホ‥シヤウ

①律令制の八省の一つ。諸国から納める調・庸の出納、度量衡・市場価格、器具・衣服の製作などをつかさどった。おおくらのつかさ。

②国の財務・通貨・金融・外国為替・証券取引などを所掌した中央行政機関。1869年(明治2)設置、2001年財務省となる。

⇒おお‐くら【大蔵】

おおくらしょう‐しょうけん【大蔵省証券】オホ‥シヤウ‥

財務省証券の旧称。

⇒おお‐くら【大蔵】

おおくら‐だいじん【大蔵大臣】オホ‥

旧大蔵省の長。蔵相。

⇒おお‐くら【大蔵】

おおくら‐とらあきら【大蔵虎明】オホ‥

江戸初期の狂言役者。大蔵流。通称、弥太郎、のち弥右衛門。大蔵流の狂言台本(虎明本)を集成。著「わらんべ草」など。(1597〜1662)

→文献資料[わらんべ草]

⇒おおくら【大蔵】

おおくら‐ながつね【大蔵永常】オホ‥

江戸後期の農学者。豊後ぶんごの人。諸国の農事を見聞、農業技術の解説書を著す。著「広益国産考」「農家益」「老農茶話」「農具便利論」など。(1768〜 )

⇒おおくら【大蔵】

おおくら‐の‐かみ【大蔵卿】オホ‥

⇒おおくらきょう。

⇒おお‐くら【大蔵】

おおくら‐の‐つかさ【大蔵省】オホ‥

⇒おおくらしょう。〈倭名類聚鈔5〉

⇒おお‐くら【大蔵】

おおくら‐りゅう【大倉流】オホ‥リウ

①能楽の小鼓方の流派。大蔵九郎能氏より出て、大倉長右衛門宣安(宗悦)より小鼓専門となる。江戸中期に大倉と改めた。

②能楽の大鼓おおつづみ方の流派。大蔵仁介虎家(道知)が九郎能氏の芸を継承した。

⇒おおくら【大倉】

おおくら‐りゅう【大蔵流】オホ‥リウ

狂言の流派。伝承では玄恵を流祖とし、8世は金春禅竹の末子金春四郎次郎。次代宇治弥太郎より大蔵姓となり、分家に八右衛門家があった。現在、宗家のほか茂山・善竹・山本家がある。

⇒おおくら【大蔵】

オークランド【Auckland】

ニュー‐ジーランド北島北部の都市。同国の最も重要な港湾・空港があり、工業も盛ん。人口41万5千(2003)。

オークランド【Oakland】

アメリカ合衆国西海岸の工業都市。カリフォルニア州中央部北寄りのサン‐フランシスコ湾東岸に位置する。人口39万9千(2000)。

オーク‐リッジ【Oak Ridge】

アメリカ合衆国南東部、テネシー州中部の小都市。第二次大戦中に原爆用ウラン分離工場の用地として誕生。オークリッジ国立研究所などの原子力研究施設がある。

おお‐ぐれ【大塊】オホ‥

体格などの大きいこと。また、大様であるさま。浄瑠璃、今宮の心中「恰好こそ―なれ」

おお‐ぐれ【大暮】オホ‥

年の暮。おおみそか。

おお‐けいず【大系図】オホ‥ヅ

諸氏の系図を集大成したもの。

オー‐ケー【OK アメリカ】

(all correctの綴り誤りoll korrectの略という)感動詞として、「合点だ」「よろしい」などの意。また、承知すること。オッケー。「―を出す」「しぶしぶ―する」

おおけく【多けく】オホケク

(形容詞オホシのク語法)多いこと。古事記中「柃いちさかき実の―を」

おお‐げさ【大袈裟】オホ‥

①大きな袈裟。伊勢物語大輔集「京ぜんりしと云ふ人の―縫はせしに」

②袈裟をかけたように肩から斜めに大きく斬りおろすこと。浄瑠璃、源氏冷泉節「さあお慰みに―を遊ばせ。われわれは一の胴、二の胴」

③物事を実質以上に誇張していること。おおぎょう。「―に痛がる」「―なことを言う」

オーケストラ【orchestra】

(古代ギリシアの半円形劇場の中心部で合唱隊が歌い踊る場所の意から)

①(→)管弦楽。

②(→)管弦楽団。

⇒オーケストラ‐ピット【orchestra pit】

⇒オーケストラ‐ボックス

オーケストラ‐ピット【orchestra pit】

オーケストラ‐ボックスに同じ。オケピ。

⇒オーケストラ【orchestra】

オーケストラ‐ボックス

(orchestra box)劇場で、管弦楽団が演奏する舞台下の空間。

⇒オーケストラ【orchestra】

オーケストリオン【orchestrion】

自動楽器の一種。オーケストラの音を模倣するため、種々のオルガン‐パイプや打楽器を備え、ピンを植えたシリンダーや穿孔紙などで制御し演奏する。1789年に開発され、19世紀に多く作られた。

オーケストリオン

⇒おおくま【大隈】

おおくま‐よしくに【大熊喜邦】オホ‥

建築学者。東京の人。国会議事堂・文部省庁舎などを設計した。(1877〜1952)

⇒おおくま【大熊】

おお‐ぐみ【大組】オホ‥

新聞で、小組の版を集めて配列し1ページ大の組版にまとめる作業。↔小組

おおくめ‐べ【大久米部・大来目部】オホ‥

久米部の美称。

おおくら【大倉】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおくら‐きはちろう【大倉喜八郎】

⇒おおくら‐りゅう【大倉流】

おお‐くら【大蔵】オホ‥

①朝廷の倉庫。伝説では、雄略天皇時代に、内蔵うちくらから分離、秦氏がこれをつかさどった。

②大蔵省の略。

⇒おおくら‐きょう【大蔵卿】

⇒おおくら‐げんあん【大蔵原案】

⇒おおくら‐しょう【大蔵省】

⇒おおくらしょう‐しょうけん【大蔵省証券】

⇒おおくら‐だいじん【大蔵大臣】

⇒おおくら‐の‐かみ【大蔵卿】

⇒おおくら‐の‐つかさ【大蔵省】

おおくら【大蔵】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおくら‐とらあきら【大蔵虎明】

⇒おおくら‐ながつね【大蔵永常】

⇒おおくら‐りゅう【大蔵流】

おお‐ぐらい【大食らい】オホグラヒ

「大食い」のぞんざいな言い方。

おおくら‐きはちろう【大倉喜八郎】オホ‥ラウ

実業家。越後新発田しばた生れ。幕末・維新期、武器商として成功。大倉組を起こして輸出入業・土木鉱山業を創め、大倉財閥の基礎を確立。また、大倉商業学校(現、東京経済大学)を創立。(1837〜1928)

⇒おおくら【大倉】

おおくら‐きょう【大蔵卿】オホ‥キヤウ

律令制の大蔵省の長官。明治初年の官制でもこの名称を用いた。おおくらのかみ。

⇒おお‐くら【大蔵】

おおくら‐げんあん【大蔵原案】オホ‥

財務省原案の旧称。

⇒おお‐くら【大蔵】

おおくら‐しょう【大蔵省】オホ‥シヤウ

①律令制の八省の一つ。諸国から納める調・庸の出納、度量衡・市場価格、器具・衣服の製作などをつかさどった。おおくらのつかさ。

②国の財務・通貨・金融・外国為替・証券取引などを所掌した中央行政機関。1869年(明治2)設置、2001年財務省となる。

⇒おお‐くら【大蔵】

おおくらしょう‐しょうけん【大蔵省証券】オホ‥シヤウ‥

財務省証券の旧称。

⇒おお‐くら【大蔵】

おおくら‐だいじん【大蔵大臣】オホ‥

旧大蔵省の長。蔵相。

⇒おお‐くら【大蔵】

おおくら‐とらあきら【大蔵虎明】オホ‥

江戸初期の狂言役者。大蔵流。通称、弥太郎、のち弥右衛門。大蔵流の狂言台本(虎明本)を集成。著「わらんべ草」など。(1597〜1662)

→文献資料[わらんべ草]

⇒おおくら【大蔵】

おおくら‐ながつね【大蔵永常】オホ‥

江戸後期の農学者。豊後ぶんごの人。諸国の農事を見聞、農業技術の解説書を著す。著「広益国産考」「農家益」「老農茶話」「農具便利論」など。(1768〜 )

⇒おおくら【大蔵】

おおくら‐の‐かみ【大蔵卿】オホ‥

⇒おおくらきょう。

⇒おお‐くら【大蔵】

おおくら‐の‐つかさ【大蔵省】オホ‥

⇒おおくらしょう。〈倭名類聚鈔5〉

⇒おお‐くら【大蔵】

おおくら‐りゅう【大倉流】オホ‥リウ

①能楽の小鼓方の流派。大蔵九郎能氏より出て、大倉長右衛門宣安(宗悦)より小鼓専門となる。江戸中期に大倉と改めた。

②能楽の大鼓おおつづみ方の流派。大蔵仁介虎家(道知)が九郎能氏の芸を継承した。

⇒おおくら【大倉】

おおくら‐りゅう【大蔵流】オホ‥リウ

狂言の流派。伝承では玄恵を流祖とし、8世は金春禅竹の末子金春四郎次郎。次代宇治弥太郎より大蔵姓となり、分家に八右衛門家があった。現在、宗家のほか茂山・善竹・山本家がある。

⇒おおくら【大蔵】

オークランド【Auckland】

ニュー‐ジーランド北島北部の都市。同国の最も重要な港湾・空港があり、工業も盛ん。人口41万5千(2003)。

オークランド【Oakland】

アメリカ合衆国西海岸の工業都市。カリフォルニア州中央部北寄りのサン‐フランシスコ湾東岸に位置する。人口39万9千(2000)。

オーク‐リッジ【Oak Ridge】

アメリカ合衆国南東部、テネシー州中部の小都市。第二次大戦中に原爆用ウラン分離工場の用地として誕生。オークリッジ国立研究所などの原子力研究施設がある。

おお‐ぐれ【大塊】オホ‥

体格などの大きいこと。また、大様であるさま。浄瑠璃、今宮の心中「恰好こそ―なれ」

おお‐ぐれ【大暮】オホ‥

年の暮。おおみそか。

おお‐けいず【大系図】オホ‥ヅ

諸氏の系図を集大成したもの。

オー‐ケー【OK アメリカ】

(all correctの綴り誤りoll korrectの略という)感動詞として、「合点だ」「よろしい」などの意。また、承知すること。オッケー。「―を出す」「しぶしぶ―する」

おおけく【多けく】オホケク

(形容詞オホシのク語法)多いこと。古事記中「柃いちさかき実の―を」

おお‐げさ【大袈裟】オホ‥

①大きな袈裟。伊勢物語大輔集「京ぜんりしと云ふ人の―縫はせしに」

②袈裟をかけたように肩から斜めに大きく斬りおろすこと。浄瑠璃、源氏冷泉節「さあお慰みに―を遊ばせ。われわれは一の胴、二の胴」

③物事を実質以上に誇張していること。おおぎょう。「―に痛がる」「―なことを言う」

オーケストラ【orchestra】

(古代ギリシアの半円形劇場の中心部で合唱隊が歌い踊る場所の意から)

①(→)管弦楽。

②(→)管弦楽団。

⇒オーケストラ‐ピット【orchestra pit】

⇒オーケストラ‐ボックス

オーケストラ‐ピット【orchestra pit】

オーケストラ‐ボックスに同じ。オケピ。

⇒オーケストラ【orchestra】

オーケストラ‐ボックス

(orchestra box)劇場で、管弦楽団が演奏する舞台下の空間。

⇒オーケストラ【orchestra】

オーケストリオン【orchestrion】

自動楽器の一種。オーケストラの音を模倣するため、種々のオルガン‐パイプや打楽器を備え、ピンを植えたシリンダーや穿孔紙などで制御し演奏する。1789年に開発され、19世紀に多く作られた。

オーケストリオン

おお‐けたで【大毛蓼】オホ‥

タデ科の大形一年草。南アジア原産とされる。高さ2メートルにもなる粗大な茎があり、基部には竹のような節がある。長柄で互生する葉は大形の卵形で、茎とともに密に毛がある。夏から秋に大きな花穂を出して半ば下垂し、桃赤色の小花を多数、密につける。巨大な「赤のまんま」の風情となる。観賞用に栽培。葒草。ハブテコブラ。

おおげつ‐ひめ【大宜津比売】オホ‥

(「け」は食物)食物をつかさどる女神。古事記で、鼻・口・尻から種々の食物を取り出して奉り、穢らわしいとして素戔嗚尊すさのおのみことに殺されたが、死体から五穀が化生した。日本書紀では保食神うけもちのかみ。

おおけ‐な・しオホケ‥

〔形ク〕

(「おおけ」は分不相応に大きい意、「なし」は甚だしいの意か)

①身のほどをわきまえない。源氏物語若菜下「―・き心は…おそろしければ思ひ離れて侍り」

②大胆である。今昔物語集25「―・く伺ひけるに」

おお‐げば【大下馬】オホ‥

江戸城大手門外の下馬所。また下馬のしるしにおく大きな木または石。

おお‐けみ【大検見】オホ‥

江戸時代、小検見の後に、代官がみずから行う検見。

おお‐こうじ【大柑子】オホカウ‥

柑子の大きなもの。今のナツミカンの類か。宇治拾遺物語2「色は赤紫にて―のはだのやうにつぶだちてふくれたり」

おお‐ごうし【大格子】オホガウ‥

①太い角木で大きく組んだ格子。

②あらい格子模様。

③江戸吉原の格の高い遊女屋。↔小格子

おおこうち【大河内】オホカフチ

姓氏の一つ。

⇒おおこうち‐かずお【大河内一男】

⇒おおこうち‐でんじろう【大河内伝次郎】

⇒おおこうち‐まさとし【大河内正敏】

おおこうち‐かずお【大河内一男】オホカフチ‥ヲ

経済学者。東京生れ。東大卒、同総長。社会政策論を社会科学的体系として確立。著「独逸社会政策思想史」「社会政策の基本問題」など。(1905〜1984)

⇒おおこうち【大河内】

おおこうち‐でんじろう【大河内伝次郎】オホカフチ‥ラウ

映画俳優。本名、大辺男おおべますお。福岡生れ。新国劇から転じ、剣劇俳優として成功。「忠次旅日記」「血煙高田の馬場」「大菩薩峠」「丹下左膳」などに出演。(1898〜1962)

⇒おおこうち【大河内】

おおこうち‐まさとし【大河内正敏】オホカフチ‥

工学者。東京生れ。東大教授。理化学研究所長として理研コンツェルンの建設・運営に努力。貴族院研究会の領袖。(1878〜1952)

⇒おおこうち【大河内】

おお‐こうもり【大蝙蝠】オホカウモリ

コウモリ目オオコウモリ科の哺乳類の総称。約42属165種。一般に大形で、最大の種は翼を拡げると1.7メートルに達する。アジア・オーストラリアからアフリカの熱帯、亜熱帯に分布。果実や花の蜜を食う。日本には天然記念物のエラブオオコウモリ・オガサワラオオコウモリ・ダイトウオオコウモリのほか、オキナワオオコウモリがいる。

オガサワラオオコウモリ

提供:東京動物園協会

おお‐けたで【大毛蓼】オホ‥

タデ科の大形一年草。南アジア原産とされる。高さ2メートルにもなる粗大な茎があり、基部には竹のような節がある。長柄で互生する葉は大形の卵形で、茎とともに密に毛がある。夏から秋に大きな花穂を出して半ば下垂し、桃赤色の小花を多数、密につける。巨大な「赤のまんま」の風情となる。観賞用に栽培。葒草。ハブテコブラ。

おおげつ‐ひめ【大宜津比売】オホ‥

(「け」は食物)食物をつかさどる女神。古事記で、鼻・口・尻から種々の食物を取り出して奉り、穢らわしいとして素戔嗚尊すさのおのみことに殺されたが、死体から五穀が化生した。日本書紀では保食神うけもちのかみ。

おおけ‐な・しオホケ‥

〔形ク〕

(「おおけ」は分不相応に大きい意、「なし」は甚だしいの意か)

①身のほどをわきまえない。源氏物語若菜下「―・き心は…おそろしければ思ひ離れて侍り」

②大胆である。今昔物語集25「―・く伺ひけるに」

おお‐げば【大下馬】オホ‥

江戸城大手門外の下馬所。また下馬のしるしにおく大きな木または石。

おお‐けみ【大検見】オホ‥

江戸時代、小検見の後に、代官がみずから行う検見。

おお‐こうじ【大柑子】オホカウ‥

柑子の大きなもの。今のナツミカンの類か。宇治拾遺物語2「色は赤紫にて―のはだのやうにつぶだちてふくれたり」

おお‐ごうし【大格子】オホガウ‥

①太い角木で大きく組んだ格子。

②あらい格子模様。

③江戸吉原の格の高い遊女屋。↔小格子

おおこうち【大河内】オホカフチ

姓氏の一つ。

⇒おおこうち‐かずお【大河内一男】

⇒おおこうち‐でんじろう【大河内伝次郎】

⇒おおこうち‐まさとし【大河内正敏】

おおこうち‐かずお【大河内一男】オホカフチ‥ヲ

経済学者。東京生れ。東大卒、同総長。社会政策論を社会科学的体系として確立。著「独逸社会政策思想史」「社会政策の基本問題」など。(1905〜1984)

⇒おおこうち【大河内】

おおこうち‐でんじろう【大河内伝次郎】オホカフチ‥ラウ

映画俳優。本名、大辺男おおべますお。福岡生れ。新国劇から転じ、剣劇俳優として成功。「忠次旅日記」「血煙高田の馬場」「大菩薩峠」「丹下左膳」などに出演。(1898〜1962)

⇒おおこうち【大河内】

おおこうち‐まさとし【大河内正敏】オホカフチ‥

工学者。東京生れ。東大教授。理化学研究所長として理研コンツェルンの建設・運営に努力。貴族院研究会の領袖。(1878〜1952)

⇒おおこうち【大河内】

おお‐こうもり【大蝙蝠】オホカウモリ

コウモリ目オオコウモリ科の哺乳類の総称。約42属165種。一般に大形で、最大の種は翼を拡げると1.7メートルに達する。アジア・オーストラリアからアフリカの熱帯、亜熱帯に分布。果実や花の蜜を食う。日本には天然記念物のエラブオオコウモリ・オガサワラオオコウモリ・ダイトウオオコウモリのほか、オキナワオオコウモリがいる。

オガサワラオオコウモリ

提供:東京動物園協会

デマレルーセットオオコウモリ(1)

提供:東京動物園協会

デマレルーセットオオコウモリ(1)

提供:東京動物園協会

デマレルーセットオオコウモリ(2)

提供:東京動物園協会

デマレルーセットオオコウモリ(2)

提供:東京動物園協会

おお‐ごえ【大声】オホゴヱ

大きな声。土佐日記「いと―なるべし」。「―を出す」

おお‐ござぶね【大御座船】オホ‥

御座船のうち、天子・公卿・将軍・大将などが乗る船。一番御座船。↔小御座船

おお‐ごし【大腰】オホ‥

①女房装束の裳もの上端に横に付けた幅広の腰。→裳(図)。

②柔道の腰技の一つ。腰を相手の腹部にあて、両膝を伸ばして相手の体を抜き上げるようにして投げる。

おお‐ごしょ【大御所】オホ‥

①親王および摂家・清華・大臣・将軍家の隠居所。転じて、その人の尊称。通常「おおごっさん(大御所様)」と称。江戸時代には、特に徳川家康・家斉に多く用いる。↔小御所。

②隠退はしているが、なお隠然たる勢力を有する者。

③その道の第一人者として、大きな勢力を有する者。「文壇の―」

⇒おおごしょ‐じだい【大御所時代】

おお‐ごしょう【大小姓】オホ‥シヤウ

身分が重く、奥勤めや使者役などをする年嵩としかさの小姓。元服した小姓。↔小小姓

おおごしょ‐じだい【大御所時代】オホ‥

寛政の改革と天保の改革との中間の時代の称。徳川家斉が大御所として実権を握っていた。

⇒おお‐ごしょ【大御所】

おお‐ごすん【大五寸】オホ‥

長さ約2寸2分(6.5センチメートル)の釘。

おお‐ごと【大事】オホ‥

平常と変わった重大な事がら。大事件。だいじ。「―になる」「それは―だ」

おお‐このはずく【大木葉木

おお‐ごえ【大声】オホゴヱ

大きな声。土佐日記「いと―なるべし」。「―を出す」

おお‐ござぶね【大御座船】オホ‥

御座船のうち、天子・公卿・将軍・大将などが乗る船。一番御座船。↔小御座船

おお‐ごし【大腰】オホ‥

①女房装束の裳もの上端に横に付けた幅広の腰。→裳(図)。

②柔道の腰技の一つ。腰を相手の腹部にあて、両膝を伸ばして相手の体を抜き上げるようにして投げる。

おお‐ごしょ【大御所】オホ‥

①親王および摂家・清華・大臣・将軍家の隠居所。転じて、その人の尊称。通常「おおごっさん(大御所様)」と称。江戸時代には、特に徳川家康・家斉に多く用いる。↔小御所。

②隠退はしているが、なお隠然たる勢力を有する者。

③その道の第一人者として、大きな勢力を有する者。「文壇の―」

⇒おおごしょ‐じだい【大御所時代】

おお‐ごしょう【大小姓】オホ‥シヤウ

身分が重く、奥勤めや使者役などをする年嵩としかさの小姓。元服した小姓。↔小小姓

おおごしょ‐じだい【大御所時代】オホ‥

寛政の改革と天保の改革との中間の時代の称。徳川家斉が大御所として実権を握っていた。

⇒おお‐ごしょ【大御所】

おお‐ごすん【大五寸】オホ‥

長さ約2寸2分(6.5センチメートル)の釘。

おお‐ごと【大事】オホ‥

平常と変わった重大な事がら。大事件。だいじ。「―になる」「それは―だ」

おお‐このはずく【大木葉木 】オホ‥ヅク

「このはずく」参照。〈[季]冬〉

オオコノハズク

提供:OPO

】オホ‥ヅク

「このはずく」参照。〈[季]冬〉

オオコノハズク

提供:OPO

おお‐ごばん【大御番】オホ‥

(→)大番組に同じ。

おお‐ごま【大駒】オホ‥

将棋で、飛車と角行をいう。「―落ち」↔小駒

おお‐ごもり【大籠り】オホ‥

多人数のお籠り。大勢の参籠。狂言、鞍馬参「夜前も―であつたなあ」

おお‐さいばり【大前張】オホ‥

神楽歌の前張の一種。↔小前張こさいばり

おおさか【大阪・大坂】オホ‥

①京都と共に二府の一つ。摂津国の一部、河内・和泉2カ国の全部を管轄。面積1894平方キロメートル。人口881万7千。全33市。

→三十石舟唄

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②大阪湾の北東岸、淀川の河口付近にある市。府庁所在地。近畿地方の中心都市。政令指定都市の一つ。阪神工業地帯の中核。古称、難波なにわ。室町時代には小坂おさか・大坂といい、明治初期以降「大阪」に統一。仁徳天皇の高津宮が置かれて以来、幾多の変遷を経、明応(1492〜1501)年間、蓮如が生玉いくたまの荘に石山御坊を置いてから町が発達、天正(1573〜1592)年間、豊臣秀吉の築城以来、商業都市となった。運河が多く、「水の都」の称もある。人口262万9千。

淀川と中之島

撮影:山梨勝弘

おお‐ごばん【大御番】オホ‥

(→)大番組に同じ。

おお‐ごま【大駒】オホ‥

将棋で、飛車と角行をいう。「―落ち」↔小駒

おお‐ごもり【大籠り】オホ‥

多人数のお籠り。大勢の参籠。狂言、鞍馬参「夜前も―であつたなあ」

おお‐さいばり【大前張】オホ‥

神楽歌の前張の一種。↔小前張こさいばり

おおさか【大阪・大坂】オホ‥

①京都と共に二府の一つ。摂津国の一部、河内・和泉2カ国の全部を管轄。面積1894平方キロメートル。人口881万7千。全33市。

→三十石舟唄

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②大阪湾の北東岸、淀川の河口付近にある市。府庁所在地。近畿地方の中心都市。政令指定都市の一つ。阪神工業地帯の中核。古称、難波なにわ。室町時代には小坂おさか・大坂といい、明治初期以降「大阪」に統一。仁徳天皇の高津宮が置かれて以来、幾多の変遷を経、明応(1492〜1501)年間、蓮如が生玉いくたまの荘に石山御坊を置いてから町が発達、天正(1573〜1592)年間、豊臣秀吉の築城以来、商業都市となった。運河が多く、「水の都」の称もある。人口262万9千。

淀川と中之島

撮影:山梨勝弘

⇒おおさか‐いちぶきん【大坂一分金】

⇒おおさか‐おおばん【大坂大番】

⇒おおさか‐おんど【大坂音頭】

⇒おおさか‐かいぎ【大阪会議】

⇒おおさか‐がいこくご‐だいがく【大阪外国語大学】

⇒おおさか‐かばん【大坂加番】

⇒おおさか‐がわら【大阪瓦】

⇒おおさか‐かんじょうせん【大阪環状線】

⇒おおさか‐きょういく‐だいがく【大阪教育大学】

⇒おおさか‐くらぶぎょう【大坂蔵奉行】

⇒おおさか‐ざいばん【大坂在番】

⇒おおさか‐さやま【大阪狭山】

⇒おおさか‐さんごう【大坂三郷】

⇒おおさか‐じけん【大阪事件】

⇒おおさか‐じょう【大阪城・大坂城】

⇒おおさか‐しょうけん‐とりひきじょ【大阪証券取引所】

⇒おおさか‐じょうだい【大坂城代】

⇒おおさか‐じょうばん【大坂定番】

⇒おおさか‐しりつ‐だいがく【大阪市立大学】

⇒おおさか‐ずし【大阪鮨】

⇒おおさか‐だいがく【大阪大学】

⇒おおさか‐つち【大坂土】

⇒おおさか‐ど【大坂戸】

⇒おおさか‐どくぎんしゅう【大坂独吟集】

⇒おおさか‐なつのじん【大坂夏の陣】

⇒おおさか‐にわか【大阪俄】

⇒おおさか‐ふゆのじん【大坂冬の陣】

⇒おおさか‐ふりつ‐だいがく【大阪府立大学】

⇒おおさか‐へいや【大阪平野】

⇒おおさか‐べん【大阪弁】

⇒おおさか‐まちぶぎょう【大坂町奉行】

⇒おおさか‐めつけ【大坂目付】

⇒おおさか‐わん【大阪湾】

⇒大阪の食い倒れ

おお‐ざかい【大堺】オホザカヒ

屋敷境の垣。一言芳談「四壁―みなやぶれて」

おおさか‐いちぶきん【大坂一分金】オホ‥

豊臣秀頼が発行したといわれる一分金。長方形で、重さ1匁1分8厘。表面に「一分」、背に「後藤光次」の花押極印がある。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐おおばん【大坂大番】オホ‥オホ‥

江戸幕府の職名。大坂城の警衛にあたる。幕府大番組12組のうち毎年2組計100名の旗本が番頭の統率のもと大坂に派遣された。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐おんど【大坂音頭】オホ‥

享保(1716〜1736)の頃から大坂付近で行われた音頭踊り。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐かいぎ【大阪会議】オホ‥クワイ‥

1875年(明治8)初め、参議大久保利通らと前参議板垣退助・木戸孝允たかよしとが大阪で行なった一連の会談。これを機に、征韓論や台湾出兵をめぐって下野していた板垣・木戸が復職、漸次立憲政体を樹立する旨の詔勅が出され、元老院・大審院・地方官会議などが設置された。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐がいこくご‐だいがく【大阪外国語大学】オホ‥グワイ‥

もと国立大学法人の一つ。前身は1921年(大正10)創立の大阪外国語学校。44年大阪外事専門学校と改称、49年新制の大阪外国語大学となる。2004年法人化。07年大阪大学に統合。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐かばん【大坂加番】オホ‥

江戸幕府の職名。譜代小藩の役。大番に加勢して毎年4家が交替で1年間大坂城の警衛に当たった。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐がわら【大阪瓦】オホ‥ガハラ

宮殿・神社・仏閣などに用いる大形の瓦。ひろまもの。やぐらもの。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐かんじょうせん【大阪環状線】オホ‥クワンジヤウ‥

大阪市の中心部外郭を一周するJR線。大阪から西九条・天王寺・鶴橋を経て大阪に至る。全長21.9キロメートル。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐きょういく‐だいがく【大阪教育大学】オホ‥ケウ‥

国立大学法人の一つ。大阪第一(前身は1874年(明治7)設立の教員伝習所)・第二師範が統合し、1949年に大阪学芸大学として発足、67年現校名に改称。2004年法人化。本部は柏原市。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐くらぶぎょう【大坂蔵奉行】オホ‥ギヤウ

江戸幕府の職名。大坂の米蔵の米穀の出納を管理。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐ざいばん【大坂在番】オホ‥

大坂城を警衛するための江戸幕府の軍事組織。大坂城代の指揮のもとに定番・大番・加番が城内それぞれの持ち場を分担。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐さやま【大阪狭山】オホ‥

大阪府南部の市。古代に起源をもつ狭山池がある。ベッドタウン化が進展。人口5万8千。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐さんごう【大坂三郷】オホ‥ガウ

江戸時代、大坂市中を三つに分けた南組・北組・天満組のこと。各組に惣会所が置かれ、惣年寄らが事務を行なった。大坂中。浄瑠璃、心中天の網島「―に男も多いに」

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐じけん【大阪事件】オホ‥

1885年(明治18)大井憲太郎ら自由党左派が朝鮮の内政改革を企てた事件。日本の立憲政体の促進のため、まず朝鮮に独立党政権を樹立しようと計画したが、壮士団の出発前に発覚、11月23日大阪などで139名が逮捕された。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐じょう【大阪城・大坂城】オホ‥ジヤウ

大阪市中央区にある城。1583年(天正11)より豊臣秀吉が石山本願寺の旧地に築いた。大坂夏の陣で焼失後、元和〜寛永年間に大修築。1868年(明治1)戦火を蒙り建造物の大部分が焼失。1931年(昭和6)本丸内外の一部を公園とし、旧規によって天守閣を設けた。

大阪城

撮影:山梨勝弘

⇒おおさか‐いちぶきん【大坂一分金】

⇒おおさか‐おおばん【大坂大番】

⇒おおさか‐おんど【大坂音頭】

⇒おおさか‐かいぎ【大阪会議】

⇒おおさか‐がいこくご‐だいがく【大阪外国語大学】

⇒おおさか‐かばん【大坂加番】

⇒おおさか‐がわら【大阪瓦】

⇒おおさか‐かんじょうせん【大阪環状線】

⇒おおさか‐きょういく‐だいがく【大阪教育大学】

⇒おおさか‐くらぶぎょう【大坂蔵奉行】

⇒おおさか‐ざいばん【大坂在番】

⇒おおさか‐さやま【大阪狭山】

⇒おおさか‐さんごう【大坂三郷】

⇒おおさか‐じけん【大阪事件】

⇒おおさか‐じょう【大阪城・大坂城】

⇒おおさか‐しょうけん‐とりひきじょ【大阪証券取引所】

⇒おおさか‐じょうだい【大坂城代】

⇒おおさか‐じょうばん【大坂定番】

⇒おおさか‐しりつ‐だいがく【大阪市立大学】

⇒おおさか‐ずし【大阪鮨】

⇒おおさか‐だいがく【大阪大学】

⇒おおさか‐つち【大坂土】

⇒おおさか‐ど【大坂戸】

⇒おおさか‐どくぎんしゅう【大坂独吟集】

⇒おおさか‐なつのじん【大坂夏の陣】

⇒おおさか‐にわか【大阪俄】

⇒おおさか‐ふゆのじん【大坂冬の陣】

⇒おおさか‐ふりつ‐だいがく【大阪府立大学】

⇒おおさか‐へいや【大阪平野】

⇒おおさか‐べん【大阪弁】

⇒おおさか‐まちぶぎょう【大坂町奉行】

⇒おおさか‐めつけ【大坂目付】

⇒おおさか‐わん【大阪湾】

⇒大阪の食い倒れ

おお‐ざかい【大堺】オホザカヒ

屋敷境の垣。一言芳談「四壁―みなやぶれて」

おおさか‐いちぶきん【大坂一分金】オホ‥

豊臣秀頼が発行したといわれる一分金。長方形で、重さ1匁1分8厘。表面に「一分」、背に「後藤光次」の花押極印がある。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐おおばん【大坂大番】オホ‥オホ‥

江戸幕府の職名。大坂城の警衛にあたる。幕府大番組12組のうち毎年2組計100名の旗本が番頭の統率のもと大坂に派遣された。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐おんど【大坂音頭】オホ‥

享保(1716〜1736)の頃から大坂付近で行われた音頭踊り。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐かいぎ【大阪会議】オホ‥クワイ‥

1875年(明治8)初め、参議大久保利通らと前参議板垣退助・木戸孝允たかよしとが大阪で行なった一連の会談。これを機に、征韓論や台湾出兵をめぐって下野していた板垣・木戸が復職、漸次立憲政体を樹立する旨の詔勅が出され、元老院・大審院・地方官会議などが設置された。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐がいこくご‐だいがく【大阪外国語大学】オホ‥グワイ‥

もと国立大学法人の一つ。前身は1921年(大正10)創立の大阪外国語学校。44年大阪外事専門学校と改称、49年新制の大阪外国語大学となる。2004年法人化。07年大阪大学に統合。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐かばん【大坂加番】オホ‥

江戸幕府の職名。譜代小藩の役。大番に加勢して毎年4家が交替で1年間大坂城の警衛に当たった。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐がわら【大阪瓦】オホ‥ガハラ

宮殿・神社・仏閣などに用いる大形の瓦。ひろまもの。やぐらもの。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐かんじょうせん【大阪環状線】オホ‥クワンジヤウ‥

大阪市の中心部外郭を一周するJR線。大阪から西九条・天王寺・鶴橋を経て大阪に至る。全長21.9キロメートル。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐きょういく‐だいがく【大阪教育大学】オホ‥ケウ‥

国立大学法人の一つ。大阪第一(前身は1874年(明治7)設立の教員伝習所)・第二師範が統合し、1949年に大阪学芸大学として発足、67年現校名に改称。2004年法人化。本部は柏原市。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐くらぶぎょう【大坂蔵奉行】オホ‥ギヤウ

江戸幕府の職名。大坂の米蔵の米穀の出納を管理。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐ざいばん【大坂在番】オホ‥

大坂城を警衛するための江戸幕府の軍事組織。大坂城代の指揮のもとに定番・大番・加番が城内それぞれの持ち場を分担。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐さやま【大阪狭山】オホ‥

大阪府南部の市。古代に起源をもつ狭山池がある。ベッドタウン化が進展。人口5万8千。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐さんごう【大坂三郷】オホ‥ガウ

江戸時代、大坂市中を三つに分けた南組・北組・天満組のこと。各組に惣会所が置かれ、惣年寄らが事務を行なった。大坂中。浄瑠璃、心中天の網島「―に男も多いに」

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐じけん【大阪事件】オホ‥

1885年(明治18)大井憲太郎ら自由党左派が朝鮮の内政改革を企てた事件。日本の立憲政体の促進のため、まず朝鮮に独立党政権を樹立しようと計画したが、壮士団の出発前に発覚、11月23日大阪などで139名が逮捕された。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐じょう【大阪城・大坂城】オホ‥ジヤウ

大阪市中央区にある城。1583年(天正11)より豊臣秀吉が石山本願寺の旧地に築いた。大坂夏の陣で焼失後、元和〜寛永年間に大修築。1868年(明治1)戦火を蒙り建造物の大部分が焼失。1931年(昭和6)本丸内外の一部を公園とし、旧規によって天守閣を設けた。

大阪城

撮影:山梨勝弘

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐しょうけん‐とりひきじょ【大阪証券取引所】オホ‥

1949年に設立された証券取引所(法律上は金融証券取引所)。前身は、1878年(明治11)創立の大阪株式取引所(略称、大株)。2001年会員制法人から株式会社へと改組。大阪市中央区北浜に所在。北浜市場。略称、大証だいしょう。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐じょうだい【大坂城代】オホ‥ジヤウ‥

江戸幕府の職名。5〜6万石以上の譜代大名を任命。大坂城に駐在して近畿を警備、城下の治安を守り、また近畿以西の諸大名の動静を監視。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐じょうばん【大坂定番】オホ‥ヂヤウ‥

江戸幕府の職名。譜代小藩2家が大坂城京橋口と玉造口とに常駐して警衛。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐しりつ‐だいがく【大阪市立大学】オホ‥

公立大学法人の一つ。1928年(昭和3)設立の大阪商科大学(前身は1880年(明治13)設立の大坂商業講習所)を中心に、市立都島工業専門学校・市立女子専門学校を統合して、49年新制大学として設立。55年大阪市立医科大学を合併。2006年法人化。本部は大阪市住吉区。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐ずし【大阪鮨】オホ‥

関西風の押鮨・巻鮨の総称。また、特に押鮨。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐だいがく【大阪大学】オホ‥

国立大学法人の一つ。1724年(享保9)設立の懐徳堂、1838年(天保9)開校の適塾を源流とする。69年(明治2)創立の大阪医学校を前身とする大阪医大を母体に1931年(昭和6)大阪帝国大学を設立。33年大阪工大を吸収、47年現校名に改称。49年大阪高校・浪速高校・大阪薬専等を合併して新制大学となる。2004年法人化。07年大阪外国語大学を統合。本部は吹田市。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐つち【大坂土】オホ‥

壁に用いる赤黄色の上塗り土。四天王寺付近のものが上等とされた。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐ど【大坂戸】オホ‥

漆喰しっくい塗りにした土蔵の引戸。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐どくぎんしゅう【大坂独吟集】オホ‥シフ

俳諧集。2冊。1675年(延宝3)刊。西山宗因判、鶴永(西鶴)・幾音・由平・未学・悦春・重安ら9人の百韻10巻の集で、宗因の評語がある。大坂談林宗因風を代表するもの。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐なつのじん【大坂夏の陣】オホ‥ヂン

1615年夏(慶長20年5月)徳川家康が豊臣氏を滅ぼした戦い。徳川方が冬の陣の和議条約を守らず大坂城の内濠をも埋めたので、大坂方の将士は憤激のあまり豊臣秀頼を擁して再び兵を挙げたが、家康・秀忠の大軍に破られて、秀頼・淀君以下自刃した。

→資料:『おきく物語』

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐にわか【大阪俄】オホ‥ニハカ

大阪で発達した即興の喜劇。はじめ祭礼・遊里に出たが、のちに興行化。→俄狂言。

⇒おおさか【大阪・大坂】

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐しょうけん‐とりひきじょ【大阪証券取引所】オホ‥

1949年に設立された証券取引所(法律上は金融証券取引所)。前身は、1878年(明治11)創立の大阪株式取引所(略称、大株)。2001年会員制法人から株式会社へと改組。大阪市中央区北浜に所在。北浜市場。略称、大証だいしょう。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐じょうだい【大坂城代】オホ‥ジヤウ‥

江戸幕府の職名。5〜6万石以上の譜代大名を任命。大坂城に駐在して近畿を警備、城下の治安を守り、また近畿以西の諸大名の動静を監視。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐じょうばん【大坂定番】オホ‥ヂヤウ‥

江戸幕府の職名。譜代小藩2家が大坂城京橋口と玉造口とに常駐して警衛。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐しりつ‐だいがく【大阪市立大学】オホ‥

公立大学法人の一つ。1928年(昭和3)設立の大阪商科大学(前身は1880年(明治13)設立の大坂商業講習所)を中心に、市立都島工業専門学校・市立女子専門学校を統合して、49年新制大学として設立。55年大阪市立医科大学を合併。2006年法人化。本部は大阪市住吉区。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐ずし【大阪鮨】オホ‥

関西風の押鮨・巻鮨の総称。また、特に押鮨。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐だいがく【大阪大学】オホ‥

国立大学法人の一つ。1724年(享保9)設立の懐徳堂、1838年(天保9)開校の適塾を源流とする。69年(明治2)創立の大阪医学校を前身とする大阪医大を母体に1931年(昭和6)大阪帝国大学を設立。33年大阪工大を吸収、47年現校名に改称。49年大阪高校・浪速高校・大阪薬専等を合併して新制大学となる。2004年法人化。07年大阪外国語大学を統合。本部は吹田市。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐つち【大坂土】オホ‥

壁に用いる赤黄色の上塗り土。四天王寺付近のものが上等とされた。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐ど【大坂戸】オホ‥

漆喰しっくい塗りにした土蔵の引戸。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐どくぎんしゅう【大坂独吟集】オホ‥シフ

俳諧集。2冊。1675年(延宝3)刊。西山宗因判、鶴永(西鶴)・幾音・由平・未学・悦春・重安ら9人の百韻10巻の集で、宗因の評語がある。大坂談林宗因風を代表するもの。

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐なつのじん【大坂夏の陣】オホ‥ヂン

1615年夏(慶長20年5月)徳川家康が豊臣氏を滅ぼした戦い。徳川方が冬の陣の和議条約を守らず大坂城の内濠をも埋めたので、大坂方の将士は憤激のあまり豊臣秀頼を擁して再び兵を挙げたが、家康・秀忠の大軍に破られて、秀頼・淀君以下自刃した。

→資料:『おきく物語』

⇒おおさか【大阪・大坂】

おおさか‐にわか【大阪俄】オホ‥ニハカ

大阪で発達した即興の喜劇。はじめ祭礼・遊里に出たが、のちに興行化。→俄狂言。

⇒おおさか【大阪・大坂】

○大木の下に小木育つたいぼくのしたにしょうぼくそだつ🔗⭐🔉

○大木の下に小木育つたいぼくのしたにしょうぼくそだつ

「おおきの下におぎ育つ」に同じ。→大木おおき(成句)

⇒たい‐ぼく【大木】

広辞苑に「大木の下に小木育つ」で始まるの検索結果 1-2。