複数辞典一括検索+![]()

![]()

○故郷へ錦を飾るこきょうへにしきをかざる🔗⭐🔉

○故郷へ錦を飾るこきょうへにしきをかざる

立身出世をして故郷に帰る。

⇒こ‐きょう【故郷】

○故郷忘じ難しこきょうぼうじがたし🔗⭐🔉

○故郷忘じ難しこきょうぼうじがたし

故郷はなつかしく忘れられない。

⇒こ‐きょう【故郷】

こ‐きょうぼく【胡喬木】‥ケウ‥

(Hu Qiaomu)中国共産党の理論指導者。江蘇省塩城出身。1941年毛沢東の秘書となり、人民共和国建国後「毛沢東選集」の編纂などに従事。改革・開放期には保守派のイデオローグと目される。主著「中国共産党の三十年」。(1912〜1992)

ごぎょう‐ろくしん【五行六信】‥ギヤウ‥

イスラムにおける五つの信仰行為すなわち信仰告白・礼拝・喜捨・断食・巡礼と六つの信仰箇条すなわち唯一神・天使・啓典・預言者・終末と来世・定命(運命)。

⇒ご‐ぎょう【五行】

ごきょう‐ろん【護教論】‥ケウ‥

〔宗〕(apologetics)キリスト教神学の一部門。非難攻撃に対してキリスト教の真理を弁護する目的をもち、紀元2世紀の護教家以来、多くの神学者が試みて今日に至る。弁証論。

こ‐きょく【古曲】

①古い曲。新曲に対して、すでに古典とされている曲。

②一中節・河東節・薗八節・荻江節の4種の三味線音楽の便宜的総称。

ご‐ぎょくしょう【呉玉章】‥シヤウ

(Wu Yuzhang)中国の政治家・教育家。名は永珊えいさん。四川の人。辛亥革命に参加、人民共和国成立後は人民大学校長などを歴任。ラテン化新文字による中国語の文字改革に努める。(1878〜1966)

こき‐よ・す【扱き寄す】

〔他下二〕

掻かきよせる。

こぎ‐よ・せる【漕ぎ寄せる】

〔他下一〕[文]こぎよ・す(下二)

舟を漕いで近くに寄せる。「岸に―・せる」

こきり

小さくかわいらしいさま。こっきり。

こきり

〔接尾〕

(数を表す語に付けて)それかぎり。きり。こっきり。

こ‐ぎり【小切り】

①小さく切ること。また、小さく切りわけたもの。

②(「値切り―」の形で)値切ること。

③技わざなどが細かく、大ざっぱでないこと。

⇒こぎり‐め【小切り目】

こ‐きりこ【小切子・筑子】

日本の民俗楽器。古くは放下僧ほうかそうが曲技に用いた。長さ20〜30センチメートルの2本の竹棒で、これを両手に持ち、打ち鳴らす。綾竹あやだけ。謡曲、放下僧「―は放下に揉まるる」

⇒こきりこ‐おどり【小切子踊】

こきりこ‐おどり【小切子踊】‥ヲドリ

こきりこを打ち鳴らしながら踊る芸能。中世に流行。現在、富山県五箇山地方などに残る。

⇒こ‐きりこ【小切子・筑子】

こ‐きりど【小切戸】

小さい切戸。

こ‐きりふ【小切斑】

矢羽の切斑の間隔が細かいもの。

こぎり‐め【小切り目】

物事がこぢんまりしていること。また、技が細かいさま。元禄大平記「あの長い刀を―に扱ふ事、また真似のならぬ事」

⇒こ‐ぎり【小切り】

こき・る【扱入る】

〔他下二〕

(コキイルの約)しごき取って入れる。万葉集8「梅の花袖に―・れつ」

こぎ・る【漕入る】

〔自四〕

(コギイルの約)漕いで中に入る。万葉集13「沖つ波きほひ―・り来こあまの釣船」

こ‐ぎ・る【小切る】

〔他五〕

①小さく切る。

②値切る。狂言、仏師「あたひは―・りますまい」

こ‐ぎれ【小切れ】

①布などの小さいきれはし。

②歌舞伎で、役者の衣裳に付属する小物。東京では手拭・足袋・褌ふんどしなど、京阪では他に大小刀・扇など。また、舞台で使用する煙草・飲食物などの消耗品をも含む。

こ‐ぎれい【小綺麗】

きちんと整っていて気持のいい感じのする様子。こざっぱり。「―な店」

ごき‐れき【五紀暦】

(歳・月・日・星辰・暦数の5項を紀するからいう)唐で762年郭献之らが勅によって作った暦。日本では858年(天安2)から861年(貞観3)まで大衍たいえん暦と共に行われた。→暦法(表)

こ‐きろく【古記録】

歴史研究の根本史料となる古い時代の記録。備忘のための公私の日記を主とし、別記・部類記などを含む。→古文書

こぎ‐わ・く【漕ぎ分く】

〔他下二〕

舟を漕いで、間を分けて行く。夫木和歌抄4「花のさざなみ―・けて」

こぎ‐わた・る【漕ぎ渡る】

〔自五〕

漕いであちらへ渡る。万葉集7「淡島に―・らむと思へども」

こ‐きん【古今】

①いにしえと今。昔と今。ここん。

②古今和歌集の略。

⇒こきん‐びな【古今雛】

⇒こきん‐ぶし【古今節】

⇒こきん‐ぼうし【古今帽子】

⇒こきん‐わた【古今綿】

こ‐きん【古金】

①むかし通用した金貨または金銀貨。

②正徳金しょうとくきんの異称。

③古甲金ここうきん。→甲州金。

⇒こきん‐おおばん【古金大判】

こ‐きん【孤衾】

ひとりねのふとん。ひとり寝ること。

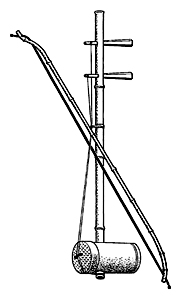

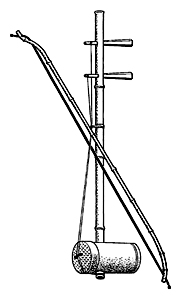

こ‐きん【胡琴】

①(もと胡国から渡ったからいう)中国のリュート属の擦弦楽器の総称。二胡・四胡・京胡・椰胡など。広義の胡弓とほぼ同じ。

②日本の清楽に用いる弓奏擦弦楽器。棹も胴も竹製。小さい丸胴の上面に蛇皮を張り、棹の上部に紫檀などの糸巻がある。2弦を張り、馬尾毛の弓の弦で、2弦の間を通して擦って奏する。二胡よりは小型。

胡琴

③琵琶の古称。

こ‐きん【鼓琴】

琴を弾奏すること。

こ‐ぎん【古銀】

むかし通用した銀貨。

こ‐ぎん【庫銀】

中国、清代に通用した銀貨。庫平という秤はかりで重さをはかったからいう。紋銀。

ご‐きん【五金】

5種の代表的な金属。金(黄)・銀(白)・銅(赤)・鉄(黒)・錫(青)の称。

こきん‐おおばん【古金大判】‥オホ‥

①享保(1716〜1736)以前発行の大判。

②甲斐で天正(1573〜1592)以前に鋳造したという大判金。古甲金ここうきんの一種。

⇒こ‐きん【古金】

こ‐きんぎん【古金銀】

①むかし通用した金銀貨。古金。

②正徳しょうとく金銀の異称。

こきん‐ぐみ【古今組】

2世吉沢検校作曲の箏曲5曲(千鳥の曲、春の曲、夏の曲、秋の曲、冬の曲)の総称。歌詞に古今和歌集の歌を用いているのでいう。

こぎん‐ざし【小巾刺し】

津軽地方に伝わる刺繍。紺の麻地に白の木綿糸で刺縫いを施しながら文様を表す。多く作業着に用いる。

こきんしゅう【古今集】‥シフ

古今和歌集の略称。

⇒こきんしゅう‐とおかがみ【古今集遠鏡】

こきんしゅう‐とおかがみ【古今集遠鏡】‥シフトホ‥

古今和歌集の口語文による注釈書。本居宣長著。6巻。1793年(寛政5)までに成立、97年刊。

⇒こきんしゅう【古今集】

こきん‐ちょう【胡錦鳥】‥テウ

スズメ目カエデチョウ科の鳥。小形で、色彩がきわめて鮮やかで美しい。背面緑色、腹面は黄色、胸は紫色。オーストラリア原産で、古くから飼鳥とされている。

コキンチョウ

撮影:小宮輝之

③琵琶の古称。

こ‐きん【鼓琴】

琴を弾奏すること。

こ‐ぎん【古銀】

むかし通用した銀貨。

こ‐ぎん【庫銀】

中国、清代に通用した銀貨。庫平という秤はかりで重さをはかったからいう。紋銀。

ご‐きん【五金】

5種の代表的な金属。金(黄)・銀(白)・銅(赤)・鉄(黒)・錫(青)の称。

こきん‐おおばん【古金大判】‥オホ‥

①享保(1716〜1736)以前発行の大判。

②甲斐で天正(1573〜1592)以前に鋳造したという大判金。古甲金ここうきんの一種。

⇒こ‐きん【古金】

こ‐きんぎん【古金銀】

①むかし通用した金銀貨。古金。

②正徳しょうとく金銀の異称。

こきん‐ぐみ【古今組】

2世吉沢検校作曲の箏曲5曲(千鳥の曲、春の曲、夏の曲、秋の曲、冬の曲)の総称。歌詞に古今和歌集の歌を用いているのでいう。

こぎん‐ざし【小巾刺し】

津軽地方に伝わる刺繍。紺の麻地に白の木綿糸で刺縫いを施しながら文様を表す。多く作業着に用いる。

こきんしゅう【古今集】‥シフ

古今和歌集の略称。

⇒こきんしゅう‐とおかがみ【古今集遠鏡】

こきんしゅう‐とおかがみ【古今集遠鏡】‥シフトホ‥

古今和歌集の口語文による注釈書。本居宣長著。6巻。1793年(寛政5)までに成立、97年刊。

⇒こきんしゅう【古今集】

こきん‐ちょう【胡錦鳥】‥テウ

スズメ目カエデチョウ科の鳥。小形で、色彩がきわめて鮮やかで美しい。背面緑色、腹面は黄色、胸は紫色。オーストラリア原産で、古くから飼鳥とされている。

コキンチョウ

撮影:小宮輝之

こきん‐でんじゅ【古今伝授】

古今和歌集の中の語句の解釈に関する秘説などを特定の人に伝授すること。三木・三鳥が中心で、切紙伝授を生じた。東常縁とうのつねよりに起こり、宗祇に伝わる。宗祇から三条西実隆を経て細川幽斎に伝えたものを当流(二条派)、宗祇から肖柏に伝えたものを堺伝授、肖柏から林宗二に伝えたものを奈良伝授という。

こ‐きんとう【胡錦濤】‥タウ

(Hu Jintao)中国の政治家。安徽省績渓出身。清華大学卒。貴州省・チベット自治区の中国共産党委員会書記などを経て、2002年党総書記、03年国家主席、04年党中央軍事委員会主席に就任し、党・政・軍三権のトップとなる。(1942〜)

ご‐きんとう【御金当】‥タウ

⇒きんとう(金当)

こきん‐びな【古今雛】

雛人形の一種。安永(1772〜1781)の頃、江戸の人形師原舟月が、古代のと今代のとを折衷してつくった内裏雛で、玉眼をはめた。

⇒こ‐きん【古今】

こきん‐ぶし【古今節】

元禄・宝永の頃、俳優古今新左衛門の唄い始めた小歌の節。

⇒こ‐きん【古今】

こきん‐ぼうし【古今帽子】

(→)船綿ふなわた帽子に同じ。古今綿。

⇒こ‐きん【古今】

こきんよざいしょう【古今余材抄】‥セウ

古今和歌集の注釈書。契沖著。10巻。1691年(元禄4)には稿本成立。「万葉代匠記」の余材で成ったとの意。引用該博、古注を採り旧注批判、かつ詳密。

こ‐きんらん【古金襴】

古く中国などから舶来した金襴。古渡こわたり金襴。

こきんろくじょう【古今六帖】‥デフ

古今和歌六帖の略称。

こきんわかしゅう【古今和歌集】‥シフ

八代集・二十一代集の第一。勅撰和歌集の始まり。20巻。醍醐天皇の下命により、紀貫之きのつらゆき・紀友則・凡河内躬恒おおしこうちのみつね・壬生忠岑みぶのただみね撰。905年(延喜5)または914年(延喜14)頃成る。六歌仙・撰者らの歌約1100首を収め、その歌風は調和的で優美・繊麗。真名序・仮名序がある。当初、「続しょく万葉集」といった。古今集。

→文献資料[古今和歌集]

⇒こきんわかしゅう‐うちぎき【古今和歌集打聴】

⇒こきんわかしゅう‐せいぎ【古今和歌集正義】

ごぎんわがしゅう【吾吟我集】‥シフ

狂歌集。10巻2冊。石田未得作。1649年(慶安2)成立、61〜72年(寛文1〜12)頃刊。「古今和歌集」をもじり、その分類にならって、628首を収める。

こきんわかしゅう‐うちぎき【古今和歌集打聴】‥シフ‥

古今和歌集の注釈書。20巻。賀茂真淵の講述を門人野村弁子ともいこが筆記し、上田秋成が修補したもの。1789年(寛政1)刊。

⇒こきんわかしゅう【古今和歌集】

こきんわかしゅう‐せいぎ【古今和歌集正義】‥シフ‥

古今和歌集の注釈書。香川景樹著。23巻。1832年(天保3)序文、35〜95年刊、96年(明治29)訂正再版。

⇒こきんわかしゅう【古今和歌集】

こきんわかろくじょう【古今和歌六帖】‥デフ

類題和歌集。6巻。編者に紀貫之・貫之の女むすめ・具平親王・兼明親王・源順したごうなどの諸説があるが、まだ定説はない。成立は後撰集と拾遺集の間とする説が有力。天象・地儀・人事・草虫木鳥の25項を細分、517の各題に相当する和歌を掲げる。六帖。古今六帖。紀氏六帖。

こきん‐わた【古今綿】

(→)船綿ふなわた帽子に同じ。また、綿帽子の堺での呼び名。(物類称呼)

⇒こ‐きん【古今】

こく【石】

(慣用音。漢音はセキ)

①体積の単位。主として米穀をはかるのに用い、1石は10斗、約180リットル。斛。

②和船の積量で、10立方尺。

③材木などで、10立方尺の実積の称。約0.28立方メートル。

④鮭さけ・鱒ますなどを数える語。鮭は40尾、鱒は60尾を1石とする。

⑤大名・武士などの知行高ちぎょうだかを表す単位。「加賀百万―」

→せき(石)

こく【告】

(慣用音。漢音はコウ)つげしらせること。

こく【刻】

①きざむこと。ほりつけること。

②漏刻みずどけいの漏壺内の漏箭ろうせんに施した刻み目。(古くは「剋」とも書く)時間の単位またはその基準。

㋐漏刻の刻み目が48あって、これを一昼夜とする。その1刻は1時ときの4分の1を表し、4刻で1時となる。

㋑一昼夜の100分の1の時間。1日を12時ときとし、昼夜の長短によって1時に伸縮の差があるが、平均1時は8刻3分の1に当たる。春分および秋分は昼夜各50刻、冬至は昼40刻、夜60刻、夏至は昼60刻、夜40刻。

㋒一昼夜12時ときに十二支を配し、子の刻・丑の刻などといい、その毎刻をさらに三分して上刻・中刻・下刻という。→時とき(図)。

③とき。時間。

こく【国】

くに。国家。また、それを数える語。

こく【哭】

中国で、人の死を悲しんで泣きさけぶ礼。

こく【斛】

①大型の四角い枡ます。

②⇒こく(石)

こく【穀】

田畑で作り、実を主食とする植物の類。米・麦・豆など。

こく【酷】

①(本来、中国で穀物の熟したことをあらわしたところから)酒などの深みのある濃い味わい。「―がある」

②むごいこと。ひどいこと。「―な練習」

こく【轂】

車のこしき。

こく【鵠】

①白鳥。くぐい。

②弓の的の中央の黒星。ほし。

⇒鵠を刻して鶩に類す

こく【嚳】

中国古伝説上の聖王。高辛氏。黄帝の曾孫。生まれながらにして霊性をそなえ、万民を慈しんだ。尭の父。

こ‐く【古句】

昔の句。古人の句。

こ・く【扱く】

〔他五〕

①細長い物などを片手で握って他の手で引く。しごく。また、しごいて掻きおとす。古今和歌集秋「もみぢばは袖に―・き入れてもていなむ秋は限りと見む人のため」。日葡辞書「イネヲコク、また、コキヲトス」

②しごいて引き抜く。

こ・く【放く】

〔他五〕

①体外に出す。はなつ。ひる。倭名類聚鈔3「霍乱、俗云之利(尻)与利久智(口)与利古久こく夜万比(病)」。「屁へを―・く」

②ものを言うことを卑しめていう語。ぬかす。「嘘を―・きやがれ」

こ・く【転く・倒く】

〔自下二〕

⇒こける(下一)

こ・く【痩く】

〔自下二〕

⇒こける(下一)

こ・ぐ【扱ぐ】

〔他四〕

(→)「扱こく」に同じ。

こ・ぐ【焦ぐ】

〔自下二〕

⇒こげる(下一)

こ・ぐ【漕ぐ】

〔他五〕

①櫓や櫂かいなどで船を進める。万葉集1「玉藻刈る沖へは―・がじ」。平家物語12「汀―・ぐ船は波に揺られ」。「櫓を―・ぐ」

②深い雪や泥の中などをかきわけるようにして進む。義経記5「雪をば深く―・ぎたり」

③自転車やぶらんこなどを足を屈伸させて動かす。「自転車を―・ぐ」

ごく【玉】

(呉音)たま。ぎょく。拾遺和歌集雑「大弐国章、―の帯を借り侍りけるを」→ぎょく(玉)

ごく【曲】

音楽・歌謡の曲節。特に、琴曲。源氏物語若菜下「調べわづらはしき―の多かるを」

ごく【極】

(呉音)

①極上ごくじょうの略。最良。特に、茶の最上品。狂言、鱸庖丁「―を三袋貰うた、うち一袋挽かせておいた」

②最も。きわめて。この上なく。「―親しくしている」「―わずか」

→きょく(極)

ごく【穀】

⇒こく(穀)。「―つぶし」

ごく【獄】

囚人を束縛してとめておく所。ろうや。ひとや。

ご‐く【五苦】

〔仏〕人生の五つの苦しみ。生・老・病・死の四苦に愛別離苦を加えたもの。その他の数え方もある。

ご‐く【後句】

後の句。

ご‐く【御供】

⇒ごくう

ご‐く【語句】

①語と句。

②ことば。ことばの一まとまり。

こくあ【国阿】

南北朝〜室町前期の時宗じしゅうの僧。国阿派(霊山派)の祖。名は随心。号は真空。播磨の人。初め天台教学を学んだが、のち託何たくがの化を受けて時宗となる。晩年京都双林寺・霊山寺を時宗道場として一派を開いた。(1314〜1405)

こく‐あく【酷悪】

むごくわるいこと。

ごく‐あく【極悪】

きわめてわるいこと。この上ない悪逆。栄華物語御裳着「下は―の衆生も」。「―な犯罪」

⇒ごくあく‐にん【極悪人】

⇒ごくあく‐ひどう【極悪非道】

ごくあく‐にん【極悪人】

この上ない悪逆の人。〈日葡辞書〉

⇒ごく‐あく【極悪】

ごくあく‐ひどう【極悪非道】‥ダウ

人倫や人情に背いた、この上なくひどく、むごいこと。「―の仕打ち」

⇒ごく‐あく【極悪】

こく‐あん【国安】

国が平安に治まること。

こく‐あん【黒闇】

①くらやみ。闇黒。

②(黒闇天の略)死。万葉集5「三千世界に誰か能く―の捜たずね来るを逃れむ」

⇒こくあん‐じごく【黒闇地獄】

⇒こくあん‐てん【黒闇天】

⇒こくあん‐にょ【黒闇女】

ごく‐あん【獄案】

裁判の調書。

こく‐あんあん【黒暗暗・黒闇闇】

一面まっくらなさま。

こくあん‐じごく【黒闇地獄】‥ヂ‥

〔仏〕阿鼻に属する地獄の一つ。灯明を盗んだり父母・師長の物を盗んだりする者などを黒山間の暗い所で呵責かしゃくする。

⇒こく‐あん【黒闇】

こくあん‐てん【黒闇天】

〔仏〕容貌醜悪で人に災禍を与える女神。吉祥天の妹で、密教では閻魔王の妃とする。黒闇女・黒闇天女・黒夜神ともいう。胎蔵界曼荼羅の外金剛部院に配され、肉色で人頭杖を持つ姿に表される。

⇒こく‐あん【黒闇】

こくあん‐にょ【黒闇女】

〔仏〕(→)黒闇天に同じ。

⇒こく‐あん【黒闇】

こく‐い【刻意】

心を苦しめること。心をくだくこと。

こく‐い【国位】‥ヰ

国を統治する地位。天子の位。

こく‐い【国威】‥ヰ

国の威光。「―発揚」

こく‐い【黒衣】

⇒こくえ

こ‐ぐい【小食い】‥グヒ

少しだけ食べること。また、少しずつ食べること。

ごく‐い【極位】‥ヰ

①人臣最高の位。従一位を指す。(正一位は原則として生存者には与えられなかった)きょくい。太平記13「位一品の―」

②その人の到達した最高の位。「―極官ごっかん」

③〔仏〕悟りをきわめた位。仏果。

ごく‐い【極意】

物事の核心。特に、学問や芸事の奥義。おくのて。「武芸の―を会得する」

ごく‐い【獄衣】

刑務所で服役中の囚人の着る服。囚人服。

こくいこう【国意考】‥カウ

国学書。賀茂真淵著。1冊。1806年(文化3)刊。日本固有の精神を宣揚するため、儒教の非を論じ、歌道の経世上の価値を説く。

こく‐いっこく【刻一刻】

時間のたつに従って。次第次第に。「―と容態が悪化する」

こく‐いん【刻印】

①印を彫ること。また、その印。「―を打つ」

②刻みつけること。また、刻みつけたもの。「心に―された戦争体験」

③(→)極印ごくいんに同じ。

⇒こくいん‐づけ【刻印付け】

こく‐いん【国印】

律令の規定に基づき、国司が公文書に用いた印。文面に「某々国印」と刻し、方2寸。

こく‐いん【黒印】

墨を用いて押した印。主に室町〜江戸時代、領主が公文書に用いたほか、百姓・町人も広く使用した。→朱印。

⇒こくいん‐じょう【黒印状】

⇒こくいん‐ち【黒印地】

ごく‐いん【極印】

①江戸時代、金銀貨や器物などに、偽造防止または品質証明のために押した文字または印影。盗難を防ぐために、家紋を打つこともある。世間胸算用2「数を読ませ―を打たせ」

②消すことのできないしるし。動かしがたい証拠。保証。証明。南総里見八犬伝35「後日の手形に―打たん」。「駄目な奴だと―を押された」

③「あばた」の隠語。

⇒ごくいん‐づき【極印付】

⇒ごくいん‐もと【極印元】

⇒ごくいん‐やく【極印役】

こくいん‐じょう【黒印状】‥ジヤウ

主に室町〜江戸時代、将軍や大名が黒印を押して発給した公文書。御黒印。→朱印状。

⇒こく‐いん【黒印】

こくいん‐ち【黒印地】

大名が社寺などに黒印状を下付して寄進または安堵した土地。

⇒こく‐いん【黒印】

ごくいん‐づき【極印付】

極印を押してあること。また、その物。確かなことにいう。保証付。

⇒ごく‐いん【極印】

こくいん‐づけ【刻印付け】

(→)「刷込み」に同じ。

⇒こく‐いん【刻印】

ごくいん‐もと【極印元】

江戸時代、江戸・大坂間の廻船の航海安全のために、船道具などを検査して焼印を打った問屋仲間の役員。

⇒ごく‐いん【極印】

ごくいん‐やく【極印役】

江戸時代、銀貨に極印を打つ銀座の職員。

⇒ごく‐いん【極印】

こ‐くう【虚空】

①〔仏〕何もない空間。そら。仏典では、一切の事物を包容してその存在を妨げないことが特性とされる。今昔物語集1「―に昇りて去にけりとなむ」

②事実に基づいていないこと。架空。〈日葡辞書〉

③思慮のないさま。向う見ず。むてっぽう。狂言、鴈盗人「いや、おのれは物を言はすれば、―なことをぬかす」。(曲名別項)

⇒こくう‐かい【虚空界】

⇒こくうぞう‐ぼさつ【虚空蔵菩薩】

⇒こくう‐もの【虚空者】

⇒虚空を掴む

こくう【虚空】

尺八の古典本曲の根元曲の一つ。中国から尺八を伝えた覚心の弟子寄竹きちくの作曲と伝える。琴古流には「虚空鈴慕こくうれいぼ」が伝わる。

こく‐う【黒雨】

空を暗くするような大雨。

こく‐う【穀雨】

(春雨が降って百穀を潤す意)二十四節気の一つ。太陽の黄経が30度の時。春の季節中の最後。太陽暦4月20日頃。〈[季]春〉

ご‐くう【御供】

神仏に供える物。ごくもつ。ごく。「人身ひとみ―」

⇒ごくう‐しょ【御供所】

⇒ごくう‐すい【御供水】

⇒ごくう‐でん【御供田】

⇒ごくう‐りょう【御供料】

こくう‐かい【虚空界】

〔仏〕無形・無相で、一切万有を包括する真如をたとえていう。

⇒こ‐くう【虚空】

ごくう‐しょ【御供所】

寺社に属して供物を調える所。御厨みくり。おぐしょ。

⇒ご‐くう【御供】

ごくう‐すい【御供水】

神仏に供える水。

⇒ご‐くう【御供】

こくうぞう‐ぼさつ【虚空蔵菩薩】‥ザウ‥

(梵語Ākāśagarbha)虚空のように広大無辺の福徳・智慧を蔵して、衆生しゅじょうの諸願を成就させるという菩薩。胎蔵界曼荼羅虚空蔵院の主尊で、そこでは蓮華座に坐し、五仏宝冠を頂き、福徳の如意宝珠、智慧の宝剣を持つ。求聞持法ぐもんじほうの本尊。虚空孕こくうよう菩薩。

虚空蔵菩薩

こきん‐でんじゅ【古今伝授】

古今和歌集の中の語句の解釈に関する秘説などを特定の人に伝授すること。三木・三鳥が中心で、切紙伝授を生じた。東常縁とうのつねよりに起こり、宗祇に伝わる。宗祇から三条西実隆を経て細川幽斎に伝えたものを当流(二条派)、宗祇から肖柏に伝えたものを堺伝授、肖柏から林宗二に伝えたものを奈良伝授という。

こ‐きんとう【胡錦濤】‥タウ

(Hu Jintao)中国の政治家。安徽省績渓出身。清華大学卒。貴州省・チベット自治区の中国共産党委員会書記などを経て、2002年党総書記、03年国家主席、04年党中央軍事委員会主席に就任し、党・政・軍三権のトップとなる。(1942〜)

ご‐きんとう【御金当】‥タウ

⇒きんとう(金当)

こきん‐びな【古今雛】

雛人形の一種。安永(1772〜1781)の頃、江戸の人形師原舟月が、古代のと今代のとを折衷してつくった内裏雛で、玉眼をはめた。

⇒こ‐きん【古今】

こきん‐ぶし【古今節】

元禄・宝永の頃、俳優古今新左衛門の唄い始めた小歌の節。

⇒こ‐きん【古今】

こきん‐ぼうし【古今帽子】

(→)船綿ふなわた帽子に同じ。古今綿。

⇒こ‐きん【古今】

こきんよざいしょう【古今余材抄】‥セウ

古今和歌集の注釈書。契沖著。10巻。1691年(元禄4)には稿本成立。「万葉代匠記」の余材で成ったとの意。引用該博、古注を採り旧注批判、かつ詳密。

こ‐きんらん【古金襴】

古く中国などから舶来した金襴。古渡こわたり金襴。

こきんろくじょう【古今六帖】‥デフ

古今和歌六帖の略称。

こきんわかしゅう【古今和歌集】‥シフ

八代集・二十一代集の第一。勅撰和歌集の始まり。20巻。醍醐天皇の下命により、紀貫之きのつらゆき・紀友則・凡河内躬恒おおしこうちのみつね・壬生忠岑みぶのただみね撰。905年(延喜5)または914年(延喜14)頃成る。六歌仙・撰者らの歌約1100首を収め、その歌風は調和的で優美・繊麗。真名序・仮名序がある。当初、「続しょく万葉集」といった。古今集。

→文献資料[古今和歌集]

⇒こきんわかしゅう‐うちぎき【古今和歌集打聴】

⇒こきんわかしゅう‐せいぎ【古今和歌集正義】

ごぎんわがしゅう【吾吟我集】‥シフ

狂歌集。10巻2冊。石田未得作。1649年(慶安2)成立、61〜72年(寛文1〜12)頃刊。「古今和歌集」をもじり、その分類にならって、628首を収める。

こきんわかしゅう‐うちぎき【古今和歌集打聴】‥シフ‥

古今和歌集の注釈書。20巻。賀茂真淵の講述を門人野村弁子ともいこが筆記し、上田秋成が修補したもの。1789年(寛政1)刊。

⇒こきんわかしゅう【古今和歌集】

こきんわかしゅう‐せいぎ【古今和歌集正義】‥シフ‥

古今和歌集の注釈書。香川景樹著。23巻。1832年(天保3)序文、35〜95年刊、96年(明治29)訂正再版。

⇒こきんわかしゅう【古今和歌集】

こきんわかろくじょう【古今和歌六帖】‥デフ

類題和歌集。6巻。編者に紀貫之・貫之の女むすめ・具平親王・兼明親王・源順したごうなどの諸説があるが、まだ定説はない。成立は後撰集と拾遺集の間とする説が有力。天象・地儀・人事・草虫木鳥の25項を細分、517の各題に相当する和歌を掲げる。六帖。古今六帖。紀氏六帖。

こきん‐わた【古今綿】

(→)船綿ふなわた帽子に同じ。また、綿帽子の堺での呼び名。(物類称呼)

⇒こ‐きん【古今】

こく【石】

(慣用音。漢音はセキ)

①体積の単位。主として米穀をはかるのに用い、1石は10斗、約180リットル。斛。

②和船の積量で、10立方尺。

③材木などで、10立方尺の実積の称。約0.28立方メートル。

④鮭さけ・鱒ますなどを数える語。鮭は40尾、鱒は60尾を1石とする。

⑤大名・武士などの知行高ちぎょうだかを表す単位。「加賀百万―」

→せき(石)

こく【告】

(慣用音。漢音はコウ)つげしらせること。

こく【刻】

①きざむこと。ほりつけること。

②漏刻みずどけいの漏壺内の漏箭ろうせんに施した刻み目。(古くは「剋」とも書く)時間の単位またはその基準。

㋐漏刻の刻み目が48あって、これを一昼夜とする。その1刻は1時ときの4分の1を表し、4刻で1時となる。

㋑一昼夜の100分の1の時間。1日を12時ときとし、昼夜の長短によって1時に伸縮の差があるが、平均1時は8刻3分の1に当たる。春分および秋分は昼夜各50刻、冬至は昼40刻、夜60刻、夏至は昼60刻、夜40刻。

㋒一昼夜12時ときに十二支を配し、子の刻・丑の刻などといい、その毎刻をさらに三分して上刻・中刻・下刻という。→時とき(図)。

③とき。時間。

こく【国】

くに。国家。また、それを数える語。

こく【哭】

中国で、人の死を悲しんで泣きさけぶ礼。

こく【斛】

①大型の四角い枡ます。

②⇒こく(石)

こく【穀】

田畑で作り、実を主食とする植物の類。米・麦・豆など。

こく【酷】

①(本来、中国で穀物の熟したことをあらわしたところから)酒などの深みのある濃い味わい。「―がある」

②むごいこと。ひどいこと。「―な練習」

こく【轂】

車のこしき。

こく【鵠】

①白鳥。くぐい。

②弓の的の中央の黒星。ほし。

⇒鵠を刻して鶩に類す

こく【嚳】

中国古伝説上の聖王。高辛氏。黄帝の曾孫。生まれながらにして霊性をそなえ、万民を慈しんだ。尭の父。

こ‐く【古句】

昔の句。古人の句。

こ・く【扱く】

〔他五〕

①細長い物などを片手で握って他の手で引く。しごく。また、しごいて掻きおとす。古今和歌集秋「もみぢばは袖に―・き入れてもていなむ秋は限りと見む人のため」。日葡辞書「イネヲコク、また、コキヲトス」

②しごいて引き抜く。

こ・く【放く】

〔他五〕

①体外に出す。はなつ。ひる。倭名類聚鈔3「霍乱、俗云之利(尻)与利久智(口)与利古久こく夜万比(病)」。「屁へを―・く」

②ものを言うことを卑しめていう語。ぬかす。「嘘を―・きやがれ」

こ・く【転く・倒く】

〔自下二〕

⇒こける(下一)

こ・く【痩く】

〔自下二〕

⇒こける(下一)

こ・ぐ【扱ぐ】

〔他四〕

(→)「扱こく」に同じ。

こ・ぐ【焦ぐ】

〔自下二〕

⇒こげる(下一)

こ・ぐ【漕ぐ】

〔他五〕

①櫓や櫂かいなどで船を進める。万葉集1「玉藻刈る沖へは―・がじ」。平家物語12「汀―・ぐ船は波に揺られ」。「櫓を―・ぐ」

②深い雪や泥の中などをかきわけるようにして進む。義経記5「雪をば深く―・ぎたり」

③自転車やぶらんこなどを足を屈伸させて動かす。「自転車を―・ぐ」

ごく【玉】

(呉音)たま。ぎょく。拾遺和歌集雑「大弐国章、―の帯を借り侍りけるを」→ぎょく(玉)

ごく【曲】

音楽・歌謡の曲節。特に、琴曲。源氏物語若菜下「調べわづらはしき―の多かるを」

ごく【極】

(呉音)

①極上ごくじょうの略。最良。特に、茶の最上品。狂言、鱸庖丁「―を三袋貰うた、うち一袋挽かせておいた」

②最も。きわめて。この上なく。「―親しくしている」「―わずか」

→きょく(極)

ごく【穀】

⇒こく(穀)。「―つぶし」

ごく【獄】

囚人を束縛してとめておく所。ろうや。ひとや。

ご‐く【五苦】

〔仏〕人生の五つの苦しみ。生・老・病・死の四苦に愛別離苦を加えたもの。その他の数え方もある。

ご‐く【後句】

後の句。

ご‐く【御供】

⇒ごくう

ご‐く【語句】

①語と句。

②ことば。ことばの一まとまり。

こくあ【国阿】

南北朝〜室町前期の時宗じしゅうの僧。国阿派(霊山派)の祖。名は随心。号は真空。播磨の人。初め天台教学を学んだが、のち託何たくがの化を受けて時宗となる。晩年京都双林寺・霊山寺を時宗道場として一派を開いた。(1314〜1405)

こく‐あく【酷悪】

むごくわるいこと。

ごく‐あく【極悪】

きわめてわるいこと。この上ない悪逆。栄華物語御裳着「下は―の衆生も」。「―な犯罪」

⇒ごくあく‐にん【極悪人】

⇒ごくあく‐ひどう【極悪非道】

ごくあく‐にん【極悪人】

この上ない悪逆の人。〈日葡辞書〉

⇒ごく‐あく【極悪】

ごくあく‐ひどう【極悪非道】‥ダウ

人倫や人情に背いた、この上なくひどく、むごいこと。「―の仕打ち」

⇒ごく‐あく【極悪】

こく‐あん【国安】

国が平安に治まること。

こく‐あん【黒闇】

①くらやみ。闇黒。

②(黒闇天の略)死。万葉集5「三千世界に誰か能く―の捜たずね来るを逃れむ」

⇒こくあん‐じごく【黒闇地獄】

⇒こくあん‐てん【黒闇天】

⇒こくあん‐にょ【黒闇女】

ごく‐あん【獄案】

裁判の調書。

こく‐あんあん【黒暗暗・黒闇闇】

一面まっくらなさま。

こくあん‐じごく【黒闇地獄】‥ヂ‥

〔仏〕阿鼻に属する地獄の一つ。灯明を盗んだり父母・師長の物を盗んだりする者などを黒山間の暗い所で呵責かしゃくする。

⇒こく‐あん【黒闇】

こくあん‐てん【黒闇天】

〔仏〕容貌醜悪で人に災禍を与える女神。吉祥天の妹で、密教では閻魔王の妃とする。黒闇女・黒闇天女・黒夜神ともいう。胎蔵界曼荼羅の外金剛部院に配され、肉色で人頭杖を持つ姿に表される。

⇒こく‐あん【黒闇】

こくあん‐にょ【黒闇女】

〔仏〕(→)黒闇天に同じ。

⇒こく‐あん【黒闇】

こく‐い【刻意】

心を苦しめること。心をくだくこと。

こく‐い【国位】‥ヰ

国を統治する地位。天子の位。

こく‐い【国威】‥ヰ

国の威光。「―発揚」

こく‐い【黒衣】

⇒こくえ

こ‐ぐい【小食い】‥グヒ

少しだけ食べること。また、少しずつ食べること。

ごく‐い【極位】‥ヰ

①人臣最高の位。従一位を指す。(正一位は原則として生存者には与えられなかった)きょくい。太平記13「位一品の―」

②その人の到達した最高の位。「―極官ごっかん」

③〔仏〕悟りをきわめた位。仏果。

ごく‐い【極意】

物事の核心。特に、学問や芸事の奥義。おくのて。「武芸の―を会得する」

ごく‐い【獄衣】

刑務所で服役中の囚人の着る服。囚人服。

こくいこう【国意考】‥カウ

国学書。賀茂真淵著。1冊。1806年(文化3)刊。日本固有の精神を宣揚するため、儒教の非を論じ、歌道の経世上の価値を説く。

こく‐いっこく【刻一刻】

時間のたつに従って。次第次第に。「―と容態が悪化する」

こく‐いん【刻印】

①印を彫ること。また、その印。「―を打つ」

②刻みつけること。また、刻みつけたもの。「心に―された戦争体験」

③(→)極印ごくいんに同じ。

⇒こくいん‐づけ【刻印付け】

こく‐いん【国印】

律令の規定に基づき、国司が公文書に用いた印。文面に「某々国印」と刻し、方2寸。

こく‐いん【黒印】

墨を用いて押した印。主に室町〜江戸時代、領主が公文書に用いたほか、百姓・町人も広く使用した。→朱印。

⇒こくいん‐じょう【黒印状】

⇒こくいん‐ち【黒印地】

ごく‐いん【極印】

①江戸時代、金銀貨や器物などに、偽造防止または品質証明のために押した文字または印影。盗難を防ぐために、家紋を打つこともある。世間胸算用2「数を読ませ―を打たせ」

②消すことのできないしるし。動かしがたい証拠。保証。証明。南総里見八犬伝35「後日の手形に―打たん」。「駄目な奴だと―を押された」

③「あばた」の隠語。

⇒ごくいん‐づき【極印付】

⇒ごくいん‐もと【極印元】

⇒ごくいん‐やく【極印役】

こくいん‐じょう【黒印状】‥ジヤウ

主に室町〜江戸時代、将軍や大名が黒印を押して発給した公文書。御黒印。→朱印状。

⇒こく‐いん【黒印】

こくいん‐ち【黒印地】

大名が社寺などに黒印状を下付して寄進または安堵した土地。

⇒こく‐いん【黒印】

ごくいん‐づき【極印付】

極印を押してあること。また、その物。確かなことにいう。保証付。

⇒ごく‐いん【極印】

こくいん‐づけ【刻印付け】

(→)「刷込み」に同じ。

⇒こく‐いん【刻印】

ごくいん‐もと【極印元】

江戸時代、江戸・大坂間の廻船の航海安全のために、船道具などを検査して焼印を打った問屋仲間の役員。

⇒ごく‐いん【極印】

ごくいん‐やく【極印役】

江戸時代、銀貨に極印を打つ銀座の職員。

⇒ごく‐いん【極印】

こ‐くう【虚空】

①〔仏〕何もない空間。そら。仏典では、一切の事物を包容してその存在を妨げないことが特性とされる。今昔物語集1「―に昇りて去にけりとなむ」

②事実に基づいていないこと。架空。〈日葡辞書〉

③思慮のないさま。向う見ず。むてっぽう。狂言、鴈盗人「いや、おのれは物を言はすれば、―なことをぬかす」。(曲名別項)

⇒こくう‐かい【虚空界】

⇒こくうぞう‐ぼさつ【虚空蔵菩薩】

⇒こくう‐もの【虚空者】

⇒虚空を掴む

こくう【虚空】

尺八の古典本曲の根元曲の一つ。中国から尺八を伝えた覚心の弟子寄竹きちくの作曲と伝える。琴古流には「虚空鈴慕こくうれいぼ」が伝わる。

こく‐う【黒雨】

空を暗くするような大雨。

こく‐う【穀雨】

(春雨が降って百穀を潤す意)二十四節気の一つ。太陽の黄経が30度の時。春の季節中の最後。太陽暦4月20日頃。〈[季]春〉

ご‐くう【御供】

神仏に供える物。ごくもつ。ごく。「人身ひとみ―」

⇒ごくう‐しょ【御供所】

⇒ごくう‐すい【御供水】

⇒ごくう‐でん【御供田】

⇒ごくう‐りょう【御供料】

こくう‐かい【虚空界】

〔仏〕無形・無相で、一切万有を包括する真如をたとえていう。

⇒こ‐くう【虚空】

ごくう‐しょ【御供所】

寺社に属して供物を調える所。御厨みくり。おぐしょ。

⇒ご‐くう【御供】

ごくう‐すい【御供水】

神仏に供える水。

⇒ご‐くう【御供】

こくうぞう‐ぼさつ【虚空蔵菩薩】‥ザウ‥

(梵語Ākāśagarbha)虚空のように広大無辺の福徳・智慧を蔵して、衆生しゅじょうの諸願を成就させるという菩薩。胎蔵界曼荼羅虚空蔵院の主尊で、そこでは蓮華座に坐し、五仏宝冠を頂き、福徳の如意宝珠、智慧の宝剣を持つ。求聞持法ぐもんじほうの本尊。虚空孕こくうよう菩薩。

虚空蔵菩薩

⇒こ‐くう【虚空】

こくうち‐だい【穀打台】

(→)「麦打ち台」に同じ。

ごくう‐でん【御供田】

御供料を収穫する田地。

⇒ご‐くう【御供】

こくう‐もの【虚空者】

思慮分別のない人。

⇒こ‐くう【虚空】

ごくう‐りょう【御供料】‥レウ

御供とする物や金銭。

⇒ご‐くう【御供】

⇒こ‐くう【虚空】

こくうち‐だい【穀打台】

(→)「麦打ち台」に同じ。

ごくう‐でん【御供田】

御供料を収穫する田地。

⇒ご‐くう【御供】

こくう‐もの【虚空者】

思慮分別のない人。

⇒こ‐くう【虚空】

ごくう‐りょう【御供料】‥レウ

御供とする物や金銭。

⇒ご‐くう【御供】

③琵琶の古称。

こ‐きん【鼓琴】

琴を弾奏すること。

こ‐ぎん【古銀】

むかし通用した銀貨。

こ‐ぎん【庫銀】

中国、清代に通用した銀貨。庫平という秤はかりで重さをはかったからいう。紋銀。

ご‐きん【五金】

5種の代表的な金属。金(黄)・銀(白)・銅(赤)・鉄(黒)・錫(青)の称。

こきん‐おおばん【古金大判】‥オホ‥

①享保(1716〜1736)以前発行の大判。

②甲斐で天正(1573〜1592)以前に鋳造したという大判金。古甲金ここうきんの一種。

⇒こ‐きん【古金】

こ‐きんぎん【古金銀】

①むかし通用した金銀貨。古金。

②正徳しょうとく金銀の異称。

こきん‐ぐみ【古今組】

2世吉沢検校作曲の箏曲5曲(千鳥の曲、春の曲、夏の曲、秋の曲、冬の曲)の総称。歌詞に古今和歌集の歌を用いているのでいう。

こぎん‐ざし【小巾刺し】

津軽地方に伝わる刺繍。紺の麻地に白の木綿糸で刺縫いを施しながら文様を表す。多く作業着に用いる。

こきんしゅう【古今集】‥シフ

古今和歌集の略称。

⇒こきんしゅう‐とおかがみ【古今集遠鏡】

こきんしゅう‐とおかがみ【古今集遠鏡】‥シフトホ‥

古今和歌集の口語文による注釈書。本居宣長著。6巻。1793年(寛政5)までに成立、97年刊。

⇒こきんしゅう【古今集】

こきん‐ちょう【胡錦鳥】‥テウ

スズメ目カエデチョウ科の鳥。小形で、色彩がきわめて鮮やかで美しい。背面緑色、腹面は黄色、胸は紫色。オーストラリア原産で、古くから飼鳥とされている。

コキンチョウ

撮影:小宮輝之

③琵琶の古称。

こ‐きん【鼓琴】

琴を弾奏すること。

こ‐ぎん【古銀】

むかし通用した銀貨。

こ‐ぎん【庫銀】

中国、清代に通用した銀貨。庫平という秤はかりで重さをはかったからいう。紋銀。

ご‐きん【五金】

5種の代表的な金属。金(黄)・銀(白)・銅(赤)・鉄(黒)・錫(青)の称。

こきん‐おおばん【古金大判】‥オホ‥

①享保(1716〜1736)以前発行の大判。

②甲斐で天正(1573〜1592)以前に鋳造したという大判金。古甲金ここうきんの一種。

⇒こ‐きん【古金】

こ‐きんぎん【古金銀】

①むかし通用した金銀貨。古金。

②正徳しょうとく金銀の異称。

こきん‐ぐみ【古今組】

2世吉沢検校作曲の箏曲5曲(千鳥の曲、春の曲、夏の曲、秋の曲、冬の曲)の総称。歌詞に古今和歌集の歌を用いているのでいう。

こぎん‐ざし【小巾刺し】

津軽地方に伝わる刺繍。紺の麻地に白の木綿糸で刺縫いを施しながら文様を表す。多く作業着に用いる。

こきんしゅう【古今集】‥シフ

古今和歌集の略称。

⇒こきんしゅう‐とおかがみ【古今集遠鏡】

こきんしゅう‐とおかがみ【古今集遠鏡】‥シフトホ‥

古今和歌集の口語文による注釈書。本居宣長著。6巻。1793年(寛政5)までに成立、97年刊。

⇒こきんしゅう【古今集】

こきん‐ちょう【胡錦鳥】‥テウ

スズメ目カエデチョウ科の鳥。小形で、色彩がきわめて鮮やかで美しい。背面緑色、腹面は黄色、胸は紫色。オーストラリア原産で、古くから飼鳥とされている。

コキンチョウ

撮影:小宮輝之

こきん‐でんじゅ【古今伝授】

古今和歌集の中の語句の解釈に関する秘説などを特定の人に伝授すること。三木・三鳥が中心で、切紙伝授を生じた。東常縁とうのつねよりに起こり、宗祇に伝わる。宗祇から三条西実隆を経て細川幽斎に伝えたものを当流(二条派)、宗祇から肖柏に伝えたものを堺伝授、肖柏から林宗二に伝えたものを奈良伝授という。

こ‐きんとう【胡錦濤】‥タウ

(Hu Jintao)中国の政治家。安徽省績渓出身。清華大学卒。貴州省・チベット自治区の中国共産党委員会書記などを経て、2002年党総書記、03年国家主席、04年党中央軍事委員会主席に就任し、党・政・軍三権のトップとなる。(1942〜)

ご‐きんとう【御金当】‥タウ

⇒きんとう(金当)

こきん‐びな【古今雛】

雛人形の一種。安永(1772〜1781)の頃、江戸の人形師原舟月が、古代のと今代のとを折衷してつくった内裏雛で、玉眼をはめた。

⇒こ‐きん【古今】

こきん‐ぶし【古今節】

元禄・宝永の頃、俳優古今新左衛門の唄い始めた小歌の節。

⇒こ‐きん【古今】

こきん‐ぼうし【古今帽子】

(→)船綿ふなわた帽子に同じ。古今綿。

⇒こ‐きん【古今】

こきんよざいしょう【古今余材抄】‥セウ

古今和歌集の注釈書。契沖著。10巻。1691年(元禄4)には稿本成立。「万葉代匠記」の余材で成ったとの意。引用該博、古注を採り旧注批判、かつ詳密。

こ‐きんらん【古金襴】

古く中国などから舶来した金襴。古渡こわたり金襴。

こきんろくじょう【古今六帖】‥デフ

古今和歌六帖の略称。

こきんわかしゅう【古今和歌集】‥シフ

八代集・二十一代集の第一。勅撰和歌集の始まり。20巻。醍醐天皇の下命により、紀貫之きのつらゆき・紀友則・凡河内躬恒おおしこうちのみつね・壬生忠岑みぶのただみね撰。905年(延喜5)または914年(延喜14)頃成る。六歌仙・撰者らの歌約1100首を収め、その歌風は調和的で優美・繊麗。真名序・仮名序がある。当初、「続しょく万葉集」といった。古今集。

→文献資料[古今和歌集]

⇒こきんわかしゅう‐うちぎき【古今和歌集打聴】

⇒こきんわかしゅう‐せいぎ【古今和歌集正義】

ごぎんわがしゅう【吾吟我集】‥シフ

狂歌集。10巻2冊。石田未得作。1649年(慶安2)成立、61〜72年(寛文1〜12)頃刊。「古今和歌集」をもじり、その分類にならって、628首を収める。

こきんわかしゅう‐うちぎき【古今和歌集打聴】‥シフ‥

古今和歌集の注釈書。20巻。賀茂真淵の講述を門人野村弁子ともいこが筆記し、上田秋成が修補したもの。1789年(寛政1)刊。

⇒こきんわかしゅう【古今和歌集】

こきんわかしゅう‐せいぎ【古今和歌集正義】‥シフ‥

古今和歌集の注釈書。香川景樹著。23巻。1832年(天保3)序文、35〜95年刊、96年(明治29)訂正再版。

⇒こきんわかしゅう【古今和歌集】

こきんわかろくじょう【古今和歌六帖】‥デフ

類題和歌集。6巻。編者に紀貫之・貫之の女むすめ・具平親王・兼明親王・源順したごうなどの諸説があるが、まだ定説はない。成立は後撰集と拾遺集の間とする説が有力。天象・地儀・人事・草虫木鳥の25項を細分、517の各題に相当する和歌を掲げる。六帖。古今六帖。紀氏六帖。

こきん‐わた【古今綿】

(→)船綿ふなわた帽子に同じ。また、綿帽子の堺での呼び名。(物類称呼)

⇒こ‐きん【古今】

こく【石】

(慣用音。漢音はセキ)

①体積の単位。主として米穀をはかるのに用い、1石は10斗、約180リットル。斛。

②和船の積量で、10立方尺。

③材木などで、10立方尺の実積の称。約0.28立方メートル。

④鮭さけ・鱒ますなどを数える語。鮭は40尾、鱒は60尾を1石とする。

⑤大名・武士などの知行高ちぎょうだかを表す単位。「加賀百万―」

→せき(石)

こく【告】

(慣用音。漢音はコウ)つげしらせること。

こく【刻】

①きざむこと。ほりつけること。

②漏刻みずどけいの漏壺内の漏箭ろうせんに施した刻み目。(古くは「剋」とも書く)時間の単位またはその基準。

㋐漏刻の刻み目が48あって、これを一昼夜とする。その1刻は1時ときの4分の1を表し、4刻で1時となる。

㋑一昼夜の100分の1の時間。1日を12時ときとし、昼夜の長短によって1時に伸縮の差があるが、平均1時は8刻3分の1に当たる。春分および秋分は昼夜各50刻、冬至は昼40刻、夜60刻、夏至は昼60刻、夜40刻。

㋒一昼夜12時ときに十二支を配し、子の刻・丑の刻などといい、その毎刻をさらに三分して上刻・中刻・下刻という。→時とき(図)。

③とき。時間。

こく【国】

くに。国家。また、それを数える語。

こく【哭】

中国で、人の死を悲しんで泣きさけぶ礼。

こく【斛】

①大型の四角い枡ます。

②⇒こく(石)

こく【穀】

田畑で作り、実を主食とする植物の類。米・麦・豆など。

こく【酷】

①(本来、中国で穀物の熟したことをあらわしたところから)酒などの深みのある濃い味わい。「―がある」

②むごいこと。ひどいこと。「―な練習」

こく【轂】

車のこしき。

こく【鵠】

①白鳥。くぐい。

②弓の的の中央の黒星。ほし。

⇒鵠を刻して鶩に類す

こく【嚳】

中国古伝説上の聖王。高辛氏。黄帝の曾孫。生まれながらにして霊性をそなえ、万民を慈しんだ。尭の父。

こ‐く【古句】

昔の句。古人の句。

こ・く【扱く】

〔他五〕

①細長い物などを片手で握って他の手で引く。しごく。また、しごいて掻きおとす。古今和歌集秋「もみぢばは袖に―・き入れてもていなむ秋は限りと見む人のため」。日葡辞書「イネヲコク、また、コキヲトス」

②しごいて引き抜く。

こ・く【放く】

〔他五〕

①体外に出す。はなつ。ひる。倭名類聚鈔3「霍乱、俗云之利(尻)与利久智(口)与利古久こく夜万比(病)」。「屁へを―・く」

②ものを言うことを卑しめていう語。ぬかす。「嘘を―・きやがれ」

こ・く【転く・倒く】

〔自下二〕

⇒こける(下一)

こ・く【痩く】

〔自下二〕

⇒こける(下一)

こ・ぐ【扱ぐ】

〔他四〕

(→)「扱こく」に同じ。

こ・ぐ【焦ぐ】

〔自下二〕

⇒こげる(下一)

こ・ぐ【漕ぐ】

〔他五〕

①櫓や櫂かいなどで船を進める。万葉集1「玉藻刈る沖へは―・がじ」。平家物語12「汀―・ぐ船は波に揺られ」。「櫓を―・ぐ」

②深い雪や泥の中などをかきわけるようにして進む。義経記5「雪をば深く―・ぎたり」

③自転車やぶらんこなどを足を屈伸させて動かす。「自転車を―・ぐ」

ごく【玉】

(呉音)たま。ぎょく。拾遺和歌集雑「大弐国章、―の帯を借り侍りけるを」→ぎょく(玉)

ごく【曲】

音楽・歌謡の曲節。特に、琴曲。源氏物語若菜下「調べわづらはしき―の多かるを」

ごく【極】

(呉音)

①極上ごくじょうの略。最良。特に、茶の最上品。狂言、鱸庖丁「―を三袋貰うた、うち一袋挽かせておいた」

②最も。きわめて。この上なく。「―親しくしている」「―わずか」

→きょく(極)

ごく【穀】

⇒こく(穀)。「―つぶし」

ごく【獄】

囚人を束縛してとめておく所。ろうや。ひとや。

ご‐く【五苦】

〔仏〕人生の五つの苦しみ。生・老・病・死の四苦に愛別離苦を加えたもの。その他の数え方もある。

ご‐く【後句】

後の句。

ご‐く【御供】

⇒ごくう

ご‐く【語句】

①語と句。

②ことば。ことばの一まとまり。

こくあ【国阿】

南北朝〜室町前期の時宗じしゅうの僧。国阿派(霊山派)の祖。名は随心。号は真空。播磨の人。初め天台教学を学んだが、のち託何たくがの化を受けて時宗となる。晩年京都双林寺・霊山寺を時宗道場として一派を開いた。(1314〜1405)

こく‐あく【酷悪】

むごくわるいこと。

ごく‐あく【極悪】

きわめてわるいこと。この上ない悪逆。栄華物語御裳着「下は―の衆生も」。「―な犯罪」

⇒ごくあく‐にん【極悪人】

⇒ごくあく‐ひどう【極悪非道】

ごくあく‐にん【極悪人】

この上ない悪逆の人。〈日葡辞書〉

⇒ごく‐あく【極悪】

ごくあく‐ひどう【極悪非道】‥ダウ

人倫や人情に背いた、この上なくひどく、むごいこと。「―の仕打ち」

⇒ごく‐あく【極悪】

こく‐あん【国安】

国が平安に治まること。

こく‐あん【黒闇】

①くらやみ。闇黒。

②(黒闇天の略)死。万葉集5「三千世界に誰か能く―の捜たずね来るを逃れむ」

⇒こくあん‐じごく【黒闇地獄】

⇒こくあん‐てん【黒闇天】

⇒こくあん‐にょ【黒闇女】

ごく‐あん【獄案】

裁判の調書。

こく‐あんあん【黒暗暗・黒闇闇】

一面まっくらなさま。

こくあん‐じごく【黒闇地獄】‥ヂ‥

〔仏〕阿鼻に属する地獄の一つ。灯明を盗んだり父母・師長の物を盗んだりする者などを黒山間の暗い所で呵責かしゃくする。

⇒こく‐あん【黒闇】

こくあん‐てん【黒闇天】

〔仏〕容貌醜悪で人に災禍を与える女神。吉祥天の妹で、密教では閻魔王の妃とする。黒闇女・黒闇天女・黒夜神ともいう。胎蔵界曼荼羅の外金剛部院に配され、肉色で人頭杖を持つ姿に表される。

⇒こく‐あん【黒闇】

こくあん‐にょ【黒闇女】

〔仏〕(→)黒闇天に同じ。

⇒こく‐あん【黒闇】

こく‐い【刻意】

心を苦しめること。心をくだくこと。

こく‐い【国位】‥ヰ

国を統治する地位。天子の位。

こく‐い【国威】‥ヰ

国の威光。「―発揚」

こく‐い【黒衣】

⇒こくえ

こ‐ぐい【小食い】‥グヒ

少しだけ食べること。また、少しずつ食べること。

ごく‐い【極位】‥ヰ

①人臣最高の位。従一位を指す。(正一位は原則として生存者には与えられなかった)きょくい。太平記13「位一品の―」

②その人の到達した最高の位。「―極官ごっかん」

③〔仏〕悟りをきわめた位。仏果。

ごく‐い【極意】

物事の核心。特に、学問や芸事の奥義。おくのて。「武芸の―を会得する」

ごく‐い【獄衣】

刑務所で服役中の囚人の着る服。囚人服。

こくいこう【国意考】‥カウ

国学書。賀茂真淵著。1冊。1806年(文化3)刊。日本固有の精神を宣揚するため、儒教の非を論じ、歌道の経世上の価値を説く。

こく‐いっこく【刻一刻】

時間のたつに従って。次第次第に。「―と容態が悪化する」

こく‐いん【刻印】

①印を彫ること。また、その印。「―を打つ」

②刻みつけること。また、刻みつけたもの。「心に―された戦争体験」

③(→)極印ごくいんに同じ。

⇒こくいん‐づけ【刻印付け】

こく‐いん【国印】

律令の規定に基づき、国司が公文書に用いた印。文面に「某々国印」と刻し、方2寸。

こく‐いん【黒印】

墨を用いて押した印。主に室町〜江戸時代、領主が公文書に用いたほか、百姓・町人も広く使用した。→朱印。

⇒こくいん‐じょう【黒印状】

⇒こくいん‐ち【黒印地】

ごく‐いん【極印】

①江戸時代、金銀貨や器物などに、偽造防止または品質証明のために押した文字または印影。盗難を防ぐために、家紋を打つこともある。世間胸算用2「数を読ませ―を打たせ」

②消すことのできないしるし。動かしがたい証拠。保証。証明。南総里見八犬伝35「後日の手形に―打たん」。「駄目な奴だと―を押された」

③「あばた」の隠語。

⇒ごくいん‐づき【極印付】

⇒ごくいん‐もと【極印元】

⇒ごくいん‐やく【極印役】

こくいん‐じょう【黒印状】‥ジヤウ

主に室町〜江戸時代、将軍や大名が黒印を押して発給した公文書。御黒印。→朱印状。

⇒こく‐いん【黒印】

こくいん‐ち【黒印地】

大名が社寺などに黒印状を下付して寄進または安堵した土地。

⇒こく‐いん【黒印】

ごくいん‐づき【極印付】

極印を押してあること。また、その物。確かなことにいう。保証付。

⇒ごく‐いん【極印】

こくいん‐づけ【刻印付け】

(→)「刷込み」に同じ。

⇒こく‐いん【刻印】

ごくいん‐もと【極印元】

江戸時代、江戸・大坂間の廻船の航海安全のために、船道具などを検査して焼印を打った問屋仲間の役員。

⇒ごく‐いん【極印】

ごくいん‐やく【極印役】

江戸時代、銀貨に極印を打つ銀座の職員。

⇒ごく‐いん【極印】

こ‐くう【虚空】

①〔仏〕何もない空間。そら。仏典では、一切の事物を包容してその存在を妨げないことが特性とされる。今昔物語集1「―に昇りて去にけりとなむ」

②事実に基づいていないこと。架空。〈日葡辞書〉

③思慮のないさま。向う見ず。むてっぽう。狂言、鴈盗人「いや、おのれは物を言はすれば、―なことをぬかす」。(曲名別項)

⇒こくう‐かい【虚空界】

⇒こくうぞう‐ぼさつ【虚空蔵菩薩】

⇒こくう‐もの【虚空者】

⇒虚空を掴む

こくう【虚空】

尺八の古典本曲の根元曲の一つ。中国から尺八を伝えた覚心の弟子寄竹きちくの作曲と伝える。琴古流には「虚空鈴慕こくうれいぼ」が伝わる。

こく‐う【黒雨】

空を暗くするような大雨。

こく‐う【穀雨】

(春雨が降って百穀を潤す意)二十四節気の一つ。太陽の黄経が30度の時。春の季節中の最後。太陽暦4月20日頃。〈[季]春〉

ご‐くう【御供】

神仏に供える物。ごくもつ。ごく。「人身ひとみ―」

⇒ごくう‐しょ【御供所】

⇒ごくう‐すい【御供水】

⇒ごくう‐でん【御供田】

⇒ごくう‐りょう【御供料】

こくう‐かい【虚空界】

〔仏〕無形・無相で、一切万有を包括する真如をたとえていう。

⇒こ‐くう【虚空】

ごくう‐しょ【御供所】

寺社に属して供物を調える所。御厨みくり。おぐしょ。

⇒ご‐くう【御供】

ごくう‐すい【御供水】

神仏に供える水。

⇒ご‐くう【御供】

こくうぞう‐ぼさつ【虚空蔵菩薩】‥ザウ‥

(梵語Ākāśagarbha)虚空のように広大無辺の福徳・智慧を蔵して、衆生しゅじょうの諸願を成就させるという菩薩。胎蔵界曼荼羅虚空蔵院の主尊で、そこでは蓮華座に坐し、五仏宝冠を頂き、福徳の如意宝珠、智慧の宝剣を持つ。求聞持法ぐもんじほうの本尊。虚空孕こくうよう菩薩。

虚空蔵菩薩

こきん‐でんじゅ【古今伝授】

古今和歌集の中の語句の解釈に関する秘説などを特定の人に伝授すること。三木・三鳥が中心で、切紙伝授を生じた。東常縁とうのつねよりに起こり、宗祇に伝わる。宗祇から三条西実隆を経て細川幽斎に伝えたものを当流(二条派)、宗祇から肖柏に伝えたものを堺伝授、肖柏から林宗二に伝えたものを奈良伝授という。

こ‐きんとう【胡錦濤】‥タウ

(Hu Jintao)中国の政治家。安徽省績渓出身。清華大学卒。貴州省・チベット自治区の中国共産党委員会書記などを経て、2002年党総書記、03年国家主席、04年党中央軍事委員会主席に就任し、党・政・軍三権のトップとなる。(1942〜)

ご‐きんとう【御金当】‥タウ

⇒きんとう(金当)

こきん‐びな【古今雛】

雛人形の一種。安永(1772〜1781)の頃、江戸の人形師原舟月が、古代のと今代のとを折衷してつくった内裏雛で、玉眼をはめた。

⇒こ‐きん【古今】

こきん‐ぶし【古今節】

元禄・宝永の頃、俳優古今新左衛門の唄い始めた小歌の節。

⇒こ‐きん【古今】

こきん‐ぼうし【古今帽子】

(→)船綿ふなわた帽子に同じ。古今綿。

⇒こ‐きん【古今】

こきんよざいしょう【古今余材抄】‥セウ

古今和歌集の注釈書。契沖著。10巻。1691年(元禄4)には稿本成立。「万葉代匠記」の余材で成ったとの意。引用該博、古注を採り旧注批判、かつ詳密。

こ‐きんらん【古金襴】

古く中国などから舶来した金襴。古渡こわたり金襴。

こきんろくじょう【古今六帖】‥デフ

古今和歌六帖の略称。

こきんわかしゅう【古今和歌集】‥シフ

八代集・二十一代集の第一。勅撰和歌集の始まり。20巻。醍醐天皇の下命により、紀貫之きのつらゆき・紀友則・凡河内躬恒おおしこうちのみつね・壬生忠岑みぶのただみね撰。905年(延喜5)または914年(延喜14)頃成る。六歌仙・撰者らの歌約1100首を収め、その歌風は調和的で優美・繊麗。真名序・仮名序がある。当初、「続しょく万葉集」といった。古今集。

→文献資料[古今和歌集]

⇒こきんわかしゅう‐うちぎき【古今和歌集打聴】

⇒こきんわかしゅう‐せいぎ【古今和歌集正義】

ごぎんわがしゅう【吾吟我集】‥シフ

狂歌集。10巻2冊。石田未得作。1649年(慶安2)成立、61〜72年(寛文1〜12)頃刊。「古今和歌集」をもじり、その分類にならって、628首を収める。

こきんわかしゅう‐うちぎき【古今和歌集打聴】‥シフ‥

古今和歌集の注釈書。20巻。賀茂真淵の講述を門人野村弁子ともいこが筆記し、上田秋成が修補したもの。1789年(寛政1)刊。

⇒こきんわかしゅう【古今和歌集】

こきんわかしゅう‐せいぎ【古今和歌集正義】‥シフ‥

古今和歌集の注釈書。香川景樹著。23巻。1832年(天保3)序文、35〜95年刊、96年(明治29)訂正再版。

⇒こきんわかしゅう【古今和歌集】

こきんわかろくじょう【古今和歌六帖】‥デフ

類題和歌集。6巻。編者に紀貫之・貫之の女むすめ・具平親王・兼明親王・源順したごうなどの諸説があるが、まだ定説はない。成立は後撰集と拾遺集の間とする説が有力。天象・地儀・人事・草虫木鳥の25項を細分、517の各題に相当する和歌を掲げる。六帖。古今六帖。紀氏六帖。

こきん‐わた【古今綿】

(→)船綿ふなわた帽子に同じ。また、綿帽子の堺での呼び名。(物類称呼)

⇒こ‐きん【古今】

こく【石】

(慣用音。漢音はセキ)

①体積の単位。主として米穀をはかるのに用い、1石は10斗、約180リットル。斛。

②和船の積量で、10立方尺。

③材木などで、10立方尺の実積の称。約0.28立方メートル。

④鮭さけ・鱒ますなどを数える語。鮭は40尾、鱒は60尾を1石とする。

⑤大名・武士などの知行高ちぎょうだかを表す単位。「加賀百万―」

→せき(石)

こく【告】

(慣用音。漢音はコウ)つげしらせること。

こく【刻】

①きざむこと。ほりつけること。

②漏刻みずどけいの漏壺内の漏箭ろうせんに施した刻み目。(古くは「剋」とも書く)時間の単位またはその基準。

㋐漏刻の刻み目が48あって、これを一昼夜とする。その1刻は1時ときの4分の1を表し、4刻で1時となる。

㋑一昼夜の100分の1の時間。1日を12時ときとし、昼夜の長短によって1時に伸縮の差があるが、平均1時は8刻3分の1に当たる。春分および秋分は昼夜各50刻、冬至は昼40刻、夜60刻、夏至は昼60刻、夜40刻。

㋒一昼夜12時ときに十二支を配し、子の刻・丑の刻などといい、その毎刻をさらに三分して上刻・中刻・下刻という。→時とき(図)。

③とき。時間。

こく【国】

くに。国家。また、それを数える語。

こく【哭】

中国で、人の死を悲しんで泣きさけぶ礼。

こく【斛】

①大型の四角い枡ます。

②⇒こく(石)

こく【穀】

田畑で作り、実を主食とする植物の類。米・麦・豆など。

こく【酷】

①(本来、中国で穀物の熟したことをあらわしたところから)酒などの深みのある濃い味わい。「―がある」

②むごいこと。ひどいこと。「―な練習」

こく【轂】

車のこしき。

こく【鵠】

①白鳥。くぐい。

②弓の的の中央の黒星。ほし。

⇒鵠を刻して鶩に類す

こく【嚳】

中国古伝説上の聖王。高辛氏。黄帝の曾孫。生まれながらにして霊性をそなえ、万民を慈しんだ。尭の父。

こ‐く【古句】

昔の句。古人の句。

こ・く【扱く】

〔他五〕

①細長い物などを片手で握って他の手で引く。しごく。また、しごいて掻きおとす。古今和歌集秋「もみぢばは袖に―・き入れてもていなむ秋は限りと見む人のため」。日葡辞書「イネヲコク、また、コキヲトス」

②しごいて引き抜く。

こ・く【放く】

〔他五〕

①体外に出す。はなつ。ひる。倭名類聚鈔3「霍乱、俗云之利(尻)与利久智(口)与利古久こく夜万比(病)」。「屁へを―・く」

②ものを言うことを卑しめていう語。ぬかす。「嘘を―・きやがれ」

こ・く【転く・倒く】

〔自下二〕

⇒こける(下一)

こ・く【痩く】

〔自下二〕

⇒こける(下一)

こ・ぐ【扱ぐ】

〔他四〕

(→)「扱こく」に同じ。

こ・ぐ【焦ぐ】

〔自下二〕

⇒こげる(下一)

こ・ぐ【漕ぐ】

〔他五〕

①櫓や櫂かいなどで船を進める。万葉集1「玉藻刈る沖へは―・がじ」。平家物語12「汀―・ぐ船は波に揺られ」。「櫓を―・ぐ」

②深い雪や泥の中などをかきわけるようにして進む。義経記5「雪をば深く―・ぎたり」

③自転車やぶらんこなどを足を屈伸させて動かす。「自転車を―・ぐ」

ごく【玉】

(呉音)たま。ぎょく。拾遺和歌集雑「大弐国章、―の帯を借り侍りけるを」→ぎょく(玉)

ごく【曲】

音楽・歌謡の曲節。特に、琴曲。源氏物語若菜下「調べわづらはしき―の多かるを」

ごく【極】

(呉音)

①極上ごくじょうの略。最良。特に、茶の最上品。狂言、鱸庖丁「―を三袋貰うた、うち一袋挽かせておいた」

②最も。きわめて。この上なく。「―親しくしている」「―わずか」

→きょく(極)

ごく【穀】

⇒こく(穀)。「―つぶし」

ごく【獄】

囚人を束縛してとめておく所。ろうや。ひとや。

ご‐く【五苦】

〔仏〕人生の五つの苦しみ。生・老・病・死の四苦に愛別離苦を加えたもの。その他の数え方もある。

ご‐く【後句】

後の句。

ご‐く【御供】

⇒ごくう

ご‐く【語句】

①語と句。

②ことば。ことばの一まとまり。

こくあ【国阿】

南北朝〜室町前期の時宗じしゅうの僧。国阿派(霊山派)の祖。名は随心。号は真空。播磨の人。初め天台教学を学んだが、のち託何たくがの化を受けて時宗となる。晩年京都双林寺・霊山寺を時宗道場として一派を開いた。(1314〜1405)

こく‐あく【酷悪】

むごくわるいこと。

ごく‐あく【極悪】

きわめてわるいこと。この上ない悪逆。栄華物語御裳着「下は―の衆生も」。「―な犯罪」

⇒ごくあく‐にん【極悪人】

⇒ごくあく‐ひどう【極悪非道】

ごくあく‐にん【極悪人】

この上ない悪逆の人。〈日葡辞書〉

⇒ごく‐あく【極悪】

ごくあく‐ひどう【極悪非道】‥ダウ

人倫や人情に背いた、この上なくひどく、むごいこと。「―の仕打ち」

⇒ごく‐あく【極悪】

こく‐あん【国安】

国が平安に治まること。

こく‐あん【黒闇】

①くらやみ。闇黒。

②(黒闇天の略)死。万葉集5「三千世界に誰か能く―の捜たずね来るを逃れむ」

⇒こくあん‐じごく【黒闇地獄】

⇒こくあん‐てん【黒闇天】

⇒こくあん‐にょ【黒闇女】

ごく‐あん【獄案】

裁判の調書。

こく‐あんあん【黒暗暗・黒闇闇】

一面まっくらなさま。

こくあん‐じごく【黒闇地獄】‥ヂ‥

〔仏〕阿鼻に属する地獄の一つ。灯明を盗んだり父母・師長の物を盗んだりする者などを黒山間の暗い所で呵責かしゃくする。

⇒こく‐あん【黒闇】

こくあん‐てん【黒闇天】

〔仏〕容貌醜悪で人に災禍を与える女神。吉祥天の妹で、密教では閻魔王の妃とする。黒闇女・黒闇天女・黒夜神ともいう。胎蔵界曼荼羅の外金剛部院に配され、肉色で人頭杖を持つ姿に表される。

⇒こく‐あん【黒闇】

こくあん‐にょ【黒闇女】

〔仏〕(→)黒闇天に同じ。

⇒こく‐あん【黒闇】

こく‐い【刻意】

心を苦しめること。心をくだくこと。

こく‐い【国位】‥ヰ

国を統治する地位。天子の位。

こく‐い【国威】‥ヰ

国の威光。「―発揚」

こく‐い【黒衣】

⇒こくえ

こ‐ぐい【小食い】‥グヒ

少しだけ食べること。また、少しずつ食べること。

ごく‐い【極位】‥ヰ

①人臣最高の位。従一位を指す。(正一位は原則として生存者には与えられなかった)きょくい。太平記13「位一品の―」

②その人の到達した最高の位。「―極官ごっかん」

③〔仏〕悟りをきわめた位。仏果。

ごく‐い【極意】

物事の核心。特に、学問や芸事の奥義。おくのて。「武芸の―を会得する」

ごく‐い【獄衣】

刑務所で服役中の囚人の着る服。囚人服。

こくいこう【国意考】‥カウ

国学書。賀茂真淵著。1冊。1806年(文化3)刊。日本固有の精神を宣揚するため、儒教の非を論じ、歌道の経世上の価値を説く。

こく‐いっこく【刻一刻】

時間のたつに従って。次第次第に。「―と容態が悪化する」

こく‐いん【刻印】

①印を彫ること。また、その印。「―を打つ」

②刻みつけること。また、刻みつけたもの。「心に―された戦争体験」

③(→)極印ごくいんに同じ。

⇒こくいん‐づけ【刻印付け】

こく‐いん【国印】

律令の規定に基づき、国司が公文書に用いた印。文面に「某々国印」と刻し、方2寸。

こく‐いん【黒印】

墨を用いて押した印。主に室町〜江戸時代、領主が公文書に用いたほか、百姓・町人も広く使用した。→朱印。

⇒こくいん‐じょう【黒印状】

⇒こくいん‐ち【黒印地】

ごく‐いん【極印】

①江戸時代、金銀貨や器物などに、偽造防止または品質証明のために押した文字または印影。盗難を防ぐために、家紋を打つこともある。世間胸算用2「数を読ませ―を打たせ」

②消すことのできないしるし。動かしがたい証拠。保証。証明。南総里見八犬伝35「後日の手形に―打たん」。「駄目な奴だと―を押された」

③「あばた」の隠語。

⇒ごくいん‐づき【極印付】

⇒ごくいん‐もと【極印元】

⇒ごくいん‐やく【極印役】

こくいん‐じょう【黒印状】‥ジヤウ

主に室町〜江戸時代、将軍や大名が黒印を押して発給した公文書。御黒印。→朱印状。

⇒こく‐いん【黒印】

こくいん‐ち【黒印地】

大名が社寺などに黒印状を下付して寄進または安堵した土地。

⇒こく‐いん【黒印】

ごくいん‐づき【極印付】

極印を押してあること。また、その物。確かなことにいう。保証付。

⇒ごく‐いん【極印】

こくいん‐づけ【刻印付け】

(→)「刷込み」に同じ。

⇒こく‐いん【刻印】

ごくいん‐もと【極印元】

江戸時代、江戸・大坂間の廻船の航海安全のために、船道具などを検査して焼印を打った問屋仲間の役員。

⇒ごく‐いん【極印】

ごくいん‐やく【極印役】

江戸時代、銀貨に極印を打つ銀座の職員。

⇒ごく‐いん【極印】

こ‐くう【虚空】

①〔仏〕何もない空間。そら。仏典では、一切の事物を包容してその存在を妨げないことが特性とされる。今昔物語集1「―に昇りて去にけりとなむ」

②事実に基づいていないこと。架空。〈日葡辞書〉

③思慮のないさま。向う見ず。むてっぽう。狂言、鴈盗人「いや、おのれは物を言はすれば、―なことをぬかす」。(曲名別項)

⇒こくう‐かい【虚空界】

⇒こくうぞう‐ぼさつ【虚空蔵菩薩】

⇒こくう‐もの【虚空者】

⇒虚空を掴む

こくう【虚空】

尺八の古典本曲の根元曲の一つ。中国から尺八を伝えた覚心の弟子寄竹きちくの作曲と伝える。琴古流には「虚空鈴慕こくうれいぼ」が伝わる。

こく‐う【黒雨】

空を暗くするような大雨。

こく‐う【穀雨】

(春雨が降って百穀を潤す意)二十四節気の一つ。太陽の黄経が30度の時。春の季節中の最後。太陽暦4月20日頃。〈[季]春〉

ご‐くう【御供】

神仏に供える物。ごくもつ。ごく。「人身ひとみ―」

⇒ごくう‐しょ【御供所】

⇒ごくう‐すい【御供水】

⇒ごくう‐でん【御供田】

⇒ごくう‐りょう【御供料】

こくう‐かい【虚空界】

〔仏〕無形・無相で、一切万有を包括する真如をたとえていう。

⇒こ‐くう【虚空】

ごくう‐しょ【御供所】

寺社に属して供物を調える所。御厨みくり。おぐしょ。

⇒ご‐くう【御供】

ごくう‐すい【御供水】

神仏に供える水。

⇒ご‐くう【御供】

こくうぞう‐ぼさつ【虚空蔵菩薩】‥ザウ‥

(梵語Ākāśagarbha)虚空のように広大無辺の福徳・智慧を蔵して、衆生しゅじょうの諸願を成就させるという菩薩。胎蔵界曼荼羅虚空蔵院の主尊で、そこでは蓮華座に坐し、五仏宝冠を頂き、福徳の如意宝珠、智慧の宝剣を持つ。求聞持法ぐもんじほうの本尊。虚空孕こくうよう菩薩。

虚空蔵菩薩

⇒こ‐くう【虚空】

こくうち‐だい【穀打台】

(→)「麦打ち台」に同じ。

ごくう‐でん【御供田】

御供料を収穫する田地。

⇒ご‐くう【御供】

こくう‐もの【虚空者】

思慮分別のない人。

⇒こ‐くう【虚空】

ごくう‐りょう【御供料】‥レウ

御供とする物や金銭。

⇒ご‐くう【御供】

⇒こ‐くう【虚空】

こくうち‐だい【穀打台】

(→)「麦打ち台」に同じ。

ごくう‐でん【御供田】

御供料を収穫する田地。

⇒ご‐くう【御供】

こくう‐もの【虚空者】

思慮分別のない人。

⇒こ‐くう【虚空】

ごくう‐りょう【御供料】‥レウ

御供とする物や金銭。

⇒ご‐くう【御供】

ふる‐さと【古里・故郷】🔗⭐🔉

ふる‐さと【古里・故郷】

①古くなって荒れはてた土地。昔、都などのあった土地。古跡。旧都。万葉集4「―の明日香の川に潔身みそぎしに行く」

②自分が生まれた土地。郷里。こきょう。万葉集4「又更にわが―に帰り来むとは」

③かつて住んだことのある土地。また、なじみ深い土地。古今和歌集春「人はいさ心も知らず―は花ぞ昔の香ににほひける」

⇒ふるさと‐きって【ふるさと切手】

⇒ふるさと‐びと【古里人】

広辞苑に「故郷」で始まるの検索結果 1-4。