複数辞典一括検索+![]()

![]()

ます【枡・升・斗】🔗⭐🔉

ます【枡・升・斗】

①度量衡器の名。液体・粉状物・粒状物などの分量を計る器。木製または金属製で方形または円筒形。普通には一升枡をいう。今昔物語集13「―を以て此れを量るに」→大枡おおます→京枡。

②枡で計った量。ますめ。枕草子108「一升瓶ひとますがめに二―は入るや」

③水を引く樋ひの接合するところに設けた箱。

④相撲場や劇場などの観客席の形式。角材で枡形に仕切ったおのおのの区画に数人ずつ収容する。仕切り枡。升席。

⑤〔建〕(「斗」と書く)社寺建築で、柱などの上に設けた方形の受け木。組物を構成する部材。斗形ますがた。

斗

⑥紋所の名。枡形にかたどった方形のもの。

⑦銭湯で、湯槽・水槽から湯水を汲むのに用いる枡状の器。

⇒枡で量るほどある

⑥紋所の名。枡形にかたどった方形のもの。

⑦銭湯で、湯槽・水槽から湯水を汲むのに用いる枡状の器。

⇒枡で量るほどある

⑥紋所の名。枡形にかたどった方形のもの。

⑦銭湯で、湯槽・水槽から湯水を汲むのに用いる枡状の器。

⇒枡で量るほどある

⑥紋所の名。枡形にかたどった方形のもの。

⑦銭湯で、湯槽・水槽から湯水を汲むのに用いる枡状の器。

⇒枡で量るほどある

ます‐あみ【枡網】🔗⭐🔉

ます‐あみ【枡網】

建網たてあみの一種。垣網と多角形に屈曲した囲網かこいあみとその角に袋網をつけたものとから成り、魚をこの中に陥らせるもの。碇いかり・土俵または支柱などで一定の水面に敷設する。枡建網。角建網。

ます‐いし【枡石】🔗⭐🔉

ます‐いし【枡石】

枡のように、ほとんど真四角な石。

ます‐うり【枡売り】🔗⭐🔉

ます‐うり【枡売り】

穀類・酒・醤油類などを枡ではかって売ること。はかり売り。

ます‐おとし【枡落し】🔗⭐🔉

ます‐おとし【枡落し】

鼠とりの仕掛。枡を棒で支えて倒れやすく装置し、中に餌をおき、触れると枡が落ちて、鼠をおおうようにしたもの。

ます‐かき【枡掻・升掻】🔗⭐🔉

ます‐かき【枡掻・升掻】

①枡に盛った穀類を縁と平らにするのに用いる短い棒。斗掻とかき。

②「八十八の升掻」の略。日本永代蔵1「行年八十八歳、世の人あやかり物とて―をきらせける」

ます‐かけ【枡掛】🔗⭐🔉

ます‐かけ【枡掛】

枡掛筋の略。

⇒ますかけ‐すじ【枡掛筋】

ますかけ‐すじ【枡掛筋】‥スヂ🔗⭐🔉

ますかけ‐すじ【枡掛筋】‥スヂ

手のひらの中央を横に貫いた筋。長寿の手相とする。

⇒ます‐かけ【枡掛】

ます‐がた【枡形・升形・斗形】🔗⭐🔉

ます‐がた【枡形・升形・斗形】

①枡のような四角な形。

②(斗形と書く)(→)斗ます5に同じ。とがた。太平記26「―ばかりあるもあり」

③城の一の門と二の門との間の広く平らな正方形または長方形の地。ここで敵の進む勢を鈍らせる。

⇒ますがた‐ぼん【枡形本】

ますがた‐ぼん【枡形本】🔗⭐🔉

ますがた‐ぼん【枡形本】

正方形または正方形に近い形の本。平安〜室町時代の物語・歌集・聖教の写本に多い。洋書では、横が縦の4分の3以上のもの。角形本。

⇒ます‐がた【枡形・升形・斗形】

ます‐ぐみ【枡組・斗組】🔗⭐🔉

ます‐ぐみ【枡組・斗組】

①障子・欄間などの骨組を方形に組むこと。また、そのもの。

②(→)斗栱ときょうに同じ。組物。

⇒ますぐみ‐だな【枡組棚】

ますぐみ‐だな【枡組棚】🔗⭐🔉

ますぐみ‐だな【枡組棚】

湯屋の衣服を入れる棚のように、方形に仕切った棚。

⇒ます‐ぐみ【枡組・斗組】

ます‐ざ【枡座・升座】🔗⭐🔉

ます‐ざ【枡座・升座】

江戸時代、江戸・京都で幕府の特許を得て枡を製作・専売し、その検査を行なった所。江戸の樽屋藤左衛門と京都の福井作左衛門。

ます‐ざけ【枡酒】🔗⭐🔉

ます‐ざけ【枡酒】

枡に盛った酒。また、枡売りの酒。

ます‐ずきん【枡頭巾】‥ヅ‥🔗⭐🔉

ます‐ずきん【枡頭巾】‥ヅ‥

四角な頭巾。枡の形に似ているからいう。

ます‐せき【枡席・升席】🔗⭐🔉

ます‐せき【枡席・升席】

(→)「ます(枡)」4に同じ。

ます‐づか【斗束・枡束】🔗⭐🔉

ます‐づか【斗束・枡束】

〔建〕(→)「とづか」に同じ。

○枡で量るほどあるますではかるほどある

量の非常に多いことをいう。

⇒ます【枡・升・斗】

○枡で量るほどあるますではかるほどある🔗⭐🔉

○枡で量るほどあるますではかるほどある

量の非常に多いことをいう。

⇒ます【枡・升・斗】

マス‐デモクラシー【mass democracy】

(→)大衆デモクラシーに同じ。

マスト【mast】

ほばしら。

マストドン【Mastodon ラテン】

絶滅したゾウ類(長鼻目)の一群。新生代後半のヨーロッパ・アジア・アメリカに生息。上下に牙のあるもの、下顎がシャベル状のもの、顎の短いものなど多様な種類を含む。系統の異なる2群を含めていう語で、現在ではあまり使わない。

ますとみ‐おんせん【増富温泉】‥ヲン‥

山梨県北杜市にある温泉。武田信玄の時代に発見されたといわれる。世界有数のラジウム含有量を誇る。

ます‐とり【枡取】

枡で物をはかること。また、その人。

マスネー【Jules Massenet】

フランスの作曲家。A.トマに師事。パリ音楽院教授。歌劇「マノン」「ウェルテル」「タイス」など。(1842〜1912)

マスネー

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→タイスの瞑想曲

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

ます‐の‐すけ【鱒の介】

(マスの大将の意)サケ科の海産の硬骨魚。サケ・マス類の中で最大。産卵のため遡河する。北太平洋に産する。キング‐サーモン。

ます‐のみ【枡呑み】

枡に盛った酒を、枡からじかに呑むこと。

まず‐は【先ずは】マヅハ

〔副〕

①はじめに。まず。「―私から自己紹介しましょう」

②ひとまず。とにかく。「―これにておいとまいたします」

③恐らく。多分。「彼のことだから、―大丈夫」

ます‐はな【増花】

よりすぐれた花。転じて、前の女に増して愛する女。狂言、墨塗「又―が御座らう程に」

ます‐ひと【益人】

⇒あまのますひと(天の益人)

ますぶち【増淵】

姓氏の一つ。

⇒ますぶち‐たつお【増淵竜夫】

ますぶち‐たつお【増淵竜夫】‥ヲ

東洋史学者。栃木県生れ。東京商科大卒。一橋大教授。ドイツ中世経済史研究から中国古代史の研究に転じ、日本近代史学史にも独自の見識を示した。(1916〜1983)

⇒ますぶち【増淵】

マス‐プロ

マス‐プロダクションの略。

マス‐プロダクション【mass production】

大量生産。マスプロ。

ま‐すほ【真赭】

(→)「まそほ」に同じ。徒然草「―の薄すすき」

Munsell color system: 7.5R6/8.5

ますほ【増穂】

姓氏の一つ。

⇒ますほ‐ざんこう【増穂残口】

ますほ‐ざんこう【増穂残口】

江戸中期の神道家・戯作者。京坂地方で講釈による通俗神道の啓蒙運動を行い、遊里研究家でもあった。著「神路の手引草」「艶道通鑑」など。(1655〜1742)

⇒ますほ【増穂】

ます‐ます【益・益々】

〔副〕

前よりも一層。いよいよ。万葉集5「いよよ―悲しかりけり」。「多々―弁ず」

まず‐まず【先ず先ず】マヅマヅ

〔副〕

①何はさておき。「―お元気で何より」

②どうやら。まあまあ。「―の天気」

ま‐すみ【真澄】

まことによく澄んでいること。まそい。「―の空」

⇒ますみ‐の‐かがみ【真澄の鏡】

ますみ【十寸見】

姓氏の一つ。

⇒ますみ‐かとう【十寸見河東】

ますみ‐かとう【十寸見河東】

河東節の家元。初世は通称天満屋藤十郎。本姓、伊藤。江戸生れ。江戸半太夫に学び、河東節を創始。(1684〜1725)

⇒ますみ【十寸見】

ますみだ‐じんじゃ【真清田神社】

愛知県一宮市真清田にある元国幣中社。祭神は天火明命あまのほあかりのみこと。尾張国一の宮。

ますみ‐の‐かがみ【真澄の鏡】

よく澄んで明らかな鏡。万葉集16「わが目らは―」

⇒ま‐すみ【真澄】

マス‐ムーブメント【mass movement】

自らの重みによって大量の岩石片・砂・泥の集合体が移動する現象。山崩れ・地滑り・岩屑がんせつ流・土石流など。

ます‐め【枡目・升目】

①枡ではかった量。

②枡形の枠・模様。「原稿用紙の―を埋める」

まずめ

日の出と日没の前後。それぞれ朝まずめ・夕まずめといい、この時刻は魚が餌をよく食うとされ、好漁の潮時。まじめ。まずみ。

マス‐メディア【mass media】

マス‐コミュニケーションの媒体。新聞・出版・放送・映画など。大衆媒体。大量伝達手段。

まず‐もって【先ず以て】マヅ‥

〔副〕

「まず」を強めていう語。何はともあれ。第一に。狂言、素襖落「―ありがたう存じまするが」

ますら【正占】

(マサウラの約)まちがいがないうらない。袖中抄「亀のうらをば亀の―とも読めり」

ます‐ら【益荒】

(マスは「増す」、ラは接尾語)

①男性的で立派なさま。万葉集17「越こしを治めに出でて来し―我すら」

②「ますらお」の略。

③「ますらかみ」の略。

⇒ますら‐お【益荒男・大夫・丈夫】

⇒ますら‐お‐の【益荒男の】

⇒ますら‐おのこ【益荒男】

⇒ますら‐お‐ぶり【益荒男振・丈夫振】

⇒ますら‐かみ【益荒神】

⇒ますら‐たけお【益荒猛男】

ますら‐お【益荒男・大夫・丈夫】‥ヲ

①立派な男。上代、朝廷に仕える官僚。のち女性に対して男性の通称。万葉集6「―と思へるわれや水茎の水城みずきの上に涙拭のごはむ」

②強く勇ましい男子。ますらたけお。万葉集6「―の高円山たかまとやまに迫せめたれば」

③狩人。猟師。〈日葡辞書〉

⇒ます‐ら【益荒】

ますら‐お‐の【益荒男の】‥ヲ‥

〔枕〕

(ますらおは常に手結たゆいをしていることから)地名「たゆい(手結)」にかかる。万葉集3「―手結が浦に」

⇒ます‐ら【益荒】

ますら‐おのこ【益荒男】‥ヲノコ

(→)「ますらお」に同じ。万葉集9「いにしへの―の相競ひ」

⇒ます‐ら【益荒】

ますら‐お‐ぶり【益荒男振・丈夫振】‥ヲ‥

賀茂真淵らの歌人たちが和歌の理想とした歌の風ふう。男性的なおおらかな歌風の意で、万葉集にはこの風があるとした。↔たおやめぶり。

⇒ます‐ら【益荒】

ますら‐かみ【益荒神】

雄々しい神。出雲風土記「吾が御子、―の御子にまさば」

⇒ます‐ら【益荒】

ますら‐たけお【益荒猛男】‥ヲ

剛勇な男。ますらお。万葉集19「―にみき奉る」

⇒ます‐ら【益荒】

ま・する【摩する】

〔他サ変〕[文]摩す(サ変)

①こする。磨く。

②近づく。せまる。「天を―・する大木」

まする

〔助動〕

「ます」の終止・連体形。同じ終止・連体形の「ます」より堅苦しい表現で、現在ではその使用が廃れつつある。

まず・るマヅル

〔自五〕

(「まずい」を動詞化した俗語)失敗する。まずいことになる。

マズルカ【mazurka ポーランド】

ポーランドの民俗舞曲マズル・オベレック・クヤヴィアクの総称。いずれも3拍子の旋回舞曲で2拍目や3拍目に強勢を持つ。テンポには遅速の差がある。ショパンのピアノ曲で知られる。

ませ

(動詞マスの連用形から)ませていること。年齢の割におとなびて見えること。また、そのような子供。おませ。早熟。老成。

ませ【籬・笆・架】

①(「間塞」または「馬塞」の意という)竹・木などで作った、低く目のあらい垣。ませがき。まがき。枕草子245「前栽植ゑ―結ひていとをかし」

②(「間狭」とも書く)劇場の枡の仕切り。

ま‐せ【馬塞】

①馬が出られないように作った垣。うませ。うまふせぎ。

②(→)厩栓棒ませんぼうに同じ。

まぜ【雑ぜ・交ぜ】

牛馬の飼料。かいば。狂言、人馬「かまひてかまひて―などよくして」

まぜ

〔接尾〕

(別のものをまぜる意から)間をおく意を表す。…おき。大鏡道長「二三日―に召すぞかし」。新古今和歌集春「風―に雪は降りつつ」

まぜ‐あわ・せる【混ぜ合わせる・交ぜ合わせる】‥アハセル

〔他下一〕

二つ以上のものをまぜていっしょにする。

ませい‐せっき【磨製石器】‥セキ‥

研磨して作った石器。新石器時代以降に使われる。ただし、磨製の技術は旧石器時代後期にすでに出現。日本では縄文・弥生時代に盛行。→石斧せきふ(図)

まぜ‐おり【交ぜ織】

2種以上の糸をまぜて織ること。また、その織物。交織。「―物」

まぜ‐かえ・す【雑ぜ返す】‥カヘス

〔他五〕

①幾度もかきまぜる。

②相手の話に口を挟んでちゃかす。揚げ足をとったりからかったりして他人の話を混乱させる。まぜっかえす。「話を―・す」

ませ‐がき【籬垣】

①竹・木などで作った、低く目のあらい垣。ませ。平家物語灌頂「間遠に結へる―や」

②杭くいの両側から黒もじ・柴などを当てて結った垣。

まぜ‐がき【混ぜ書き・交ぜ書き】

漢字と仮名とをまぜて書き記すこと。現代では特に、本来漢字で表記する語の一部を仮名で書く、「招へい」(招聘)、「語い」(語彙)の類にいう。

まぜ‐くだもの【交ぜ果物】

数種の菓子、またはくだものをまぜあわせたもの。今昔物語集24「清げなる薄様を敷きて―を入れてさし出でたり」

まぜくり‐かえ・す【雑ぜ繰り返す】‥カヘス

〔他五〕

ごちゃごちゃとまぜかえす。

まぜ‐く・る【雑ぜ繰る】

〔他五〕

ごちゃごちゃにまぜる。まぜかえす。

まぜ‐けん【雑拳】

拳の一種。本拳と虫拳とをたがいちがいに打って勝負を決するもの。また、本拳を打つべき場合に虫拳の指を出し、虫拳を打つべき場合に本拳の声を出した方を負けとするもの。

ませ‐ごし【籬越し】

①ませ垣を越えてすること。古今和歌集六帖2「―に麦はむ駒の」

②ませ垣を越えて物のやりとりをすること。一説に、(1の歌から)麦菓子。枕草子239「これ、―にさぶらふとて参らせたれば」

まぜ‐こぜ

いろいろ無秩序に取りまぜたさま。ごたまぜ。「夢と現実を―にする」

まぜ‐ごはん【混ぜ御飯】

あたたかい飯に、味付けした肉・野菜・油揚などの具ぐをかきまぜたもの。

まぜ‐ざかな【交魚】

⇒こうぎょ

まぜっ‐かえし【雑ぜっ返し】‥カヘシ

まぜかえすこと。相手の話に口を挟んでちゃかすこと。

ませ‐なんだ

(丁寧の助動詞「ます」の未然形に過去の打消の意を表す助動詞「なんだ」の付いたもの)…ませんでした。狂言、腹立てず「某はきき―が、そなたの名は何と申ぞ」

まぜ‐は【交羽】

交矧まぜはぎにした矢羽。

まぜ‐はぎ【交矧】

矢羽の走羽はしりば・弓摺羽ゆすりば・外掛羽とかけばを、それぞれちがった羽ではぐこと。

ま‐ぜま【間狭】

室内の利用できる空間が少なく、不便である。泉鏡花、婦系図「―な内には結句薩張さっぱりして可ささうなが」

まぜ‐まぜ【雑ぜ雑ぜ】

いろいろにとりまぜるさま。交互に入れまぜるさま。筑波問答「有心うしん無心とて、うるはしき連歌と狂句とを―にせられし事も常に侍り」

まぜ‐もの【交ぜ物・混ぜ物】

2種以上の物をまぜ合わせたもの。また、ある物に混入した別種の物。

マゼラン【Ferdinand Magellan】

ポルトガル生れの航海者。スペイン王カルロス1世(カール5世)に世界周航を献策。1519年9月、5隻の船を率い、西航して南米マゼラン海峡を発見・通過、太平洋に出てさらに西航、3カ月余でフィリピン諸島に達したが、先住民に殺害された。残った部下によって22年9月世界周航完成。マガリャンイス。(1480頃〜1521)

⇒マゼラン‐うん【マゼラン雲】

⇒マゼラン‐かいきょう【マゼラン海峡】

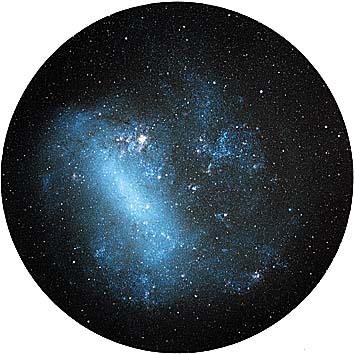

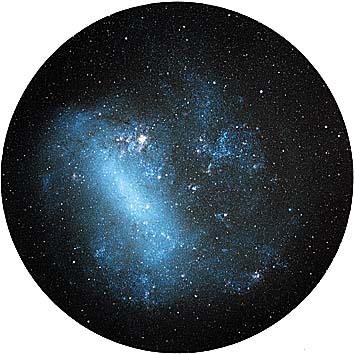

マゼラン‐うん【マゼラン雲】

(Magellanic clouds)南半球の空に輝く不規則銀河。大マゼラン雲と小マゼラン雲とがある。銀河系のまわりを回る伴銀河。マゼランが世界周航の途上で発見。

大マゼラン雲

撮影:及川聖彦

→タイスの瞑想曲

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

ます‐の‐すけ【鱒の介】

(マスの大将の意)サケ科の海産の硬骨魚。サケ・マス類の中で最大。産卵のため遡河する。北太平洋に産する。キング‐サーモン。

ます‐のみ【枡呑み】

枡に盛った酒を、枡からじかに呑むこと。

まず‐は【先ずは】マヅハ

〔副〕

①はじめに。まず。「―私から自己紹介しましょう」

②ひとまず。とにかく。「―これにておいとまいたします」

③恐らく。多分。「彼のことだから、―大丈夫」

ます‐はな【増花】

よりすぐれた花。転じて、前の女に増して愛する女。狂言、墨塗「又―が御座らう程に」

ます‐ひと【益人】

⇒あまのますひと(天の益人)

ますぶち【増淵】

姓氏の一つ。

⇒ますぶち‐たつお【増淵竜夫】

ますぶち‐たつお【増淵竜夫】‥ヲ

東洋史学者。栃木県生れ。東京商科大卒。一橋大教授。ドイツ中世経済史研究から中国古代史の研究に転じ、日本近代史学史にも独自の見識を示した。(1916〜1983)

⇒ますぶち【増淵】

マス‐プロ

マス‐プロダクションの略。

マス‐プロダクション【mass production】

大量生産。マスプロ。

ま‐すほ【真赭】

(→)「まそほ」に同じ。徒然草「―の薄すすき」

Munsell color system: 7.5R6/8.5

ますほ【増穂】

姓氏の一つ。

⇒ますほ‐ざんこう【増穂残口】

ますほ‐ざんこう【増穂残口】

江戸中期の神道家・戯作者。京坂地方で講釈による通俗神道の啓蒙運動を行い、遊里研究家でもあった。著「神路の手引草」「艶道通鑑」など。(1655〜1742)

⇒ますほ【増穂】

ます‐ます【益・益々】

〔副〕

前よりも一層。いよいよ。万葉集5「いよよ―悲しかりけり」。「多々―弁ず」

まず‐まず【先ず先ず】マヅマヅ

〔副〕

①何はさておき。「―お元気で何より」

②どうやら。まあまあ。「―の天気」

ま‐すみ【真澄】

まことによく澄んでいること。まそい。「―の空」

⇒ますみ‐の‐かがみ【真澄の鏡】

ますみ【十寸見】

姓氏の一つ。

⇒ますみ‐かとう【十寸見河東】

ますみ‐かとう【十寸見河東】

河東節の家元。初世は通称天満屋藤十郎。本姓、伊藤。江戸生れ。江戸半太夫に学び、河東節を創始。(1684〜1725)

⇒ますみ【十寸見】

ますみだ‐じんじゃ【真清田神社】

愛知県一宮市真清田にある元国幣中社。祭神は天火明命あまのほあかりのみこと。尾張国一の宮。

ますみ‐の‐かがみ【真澄の鏡】

よく澄んで明らかな鏡。万葉集16「わが目らは―」

⇒ま‐すみ【真澄】

マス‐ムーブメント【mass movement】

自らの重みによって大量の岩石片・砂・泥の集合体が移動する現象。山崩れ・地滑り・岩屑がんせつ流・土石流など。

ます‐め【枡目・升目】

①枡ではかった量。

②枡形の枠・模様。「原稿用紙の―を埋める」

まずめ

日の出と日没の前後。それぞれ朝まずめ・夕まずめといい、この時刻は魚が餌をよく食うとされ、好漁の潮時。まじめ。まずみ。

マス‐メディア【mass media】

マス‐コミュニケーションの媒体。新聞・出版・放送・映画など。大衆媒体。大量伝達手段。

まず‐もって【先ず以て】マヅ‥

〔副〕

「まず」を強めていう語。何はともあれ。第一に。狂言、素襖落「―ありがたう存じまするが」

ますら【正占】

(マサウラの約)まちがいがないうらない。袖中抄「亀のうらをば亀の―とも読めり」

ます‐ら【益荒】

(マスは「増す」、ラは接尾語)

①男性的で立派なさま。万葉集17「越こしを治めに出でて来し―我すら」

②「ますらお」の略。

③「ますらかみ」の略。

⇒ますら‐お【益荒男・大夫・丈夫】

⇒ますら‐お‐の【益荒男の】

⇒ますら‐おのこ【益荒男】

⇒ますら‐お‐ぶり【益荒男振・丈夫振】

⇒ますら‐かみ【益荒神】

⇒ますら‐たけお【益荒猛男】

ますら‐お【益荒男・大夫・丈夫】‥ヲ

①立派な男。上代、朝廷に仕える官僚。のち女性に対して男性の通称。万葉集6「―と思へるわれや水茎の水城みずきの上に涙拭のごはむ」

②強く勇ましい男子。ますらたけお。万葉集6「―の高円山たかまとやまに迫せめたれば」

③狩人。猟師。〈日葡辞書〉

⇒ます‐ら【益荒】

ますら‐お‐の【益荒男の】‥ヲ‥

〔枕〕

(ますらおは常に手結たゆいをしていることから)地名「たゆい(手結)」にかかる。万葉集3「―手結が浦に」

⇒ます‐ら【益荒】

ますら‐おのこ【益荒男】‥ヲノコ

(→)「ますらお」に同じ。万葉集9「いにしへの―の相競ひ」

⇒ます‐ら【益荒】

ますら‐お‐ぶり【益荒男振・丈夫振】‥ヲ‥

賀茂真淵らの歌人たちが和歌の理想とした歌の風ふう。男性的なおおらかな歌風の意で、万葉集にはこの風があるとした。↔たおやめぶり。

⇒ます‐ら【益荒】

ますら‐かみ【益荒神】

雄々しい神。出雲風土記「吾が御子、―の御子にまさば」

⇒ます‐ら【益荒】

ますら‐たけお【益荒猛男】‥ヲ

剛勇な男。ますらお。万葉集19「―にみき奉る」

⇒ます‐ら【益荒】

ま・する【摩する】

〔他サ変〕[文]摩す(サ変)

①こする。磨く。

②近づく。せまる。「天を―・する大木」

まする

〔助動〕

「ます」の終止・連体形。同じ終止・連体形の「ます」より堅苦しい表現で、現在ではその使用が廃れつつある。

まず・るマヅル

〔自五〕

(「まずい」を動詞化した俗語)失敗する。まずいことになる。

マズルカ【mazurka ポーランド】

ポーランドの民俗舞曲マズル・オベレック・クヤヴィアクの総称。いずれも3拍子の旋回舞曲で2拍目や3拍目に強勢を持つ。テンポには遅速の差がある。ショパンのピアノ曲で知られる。

ませ

(動詞マスの連用形から)ませていること。年齢の割におとなびて見えること。また、そのような子供。おませ。早熟。老成。

ませ【籬・笆・架】

①(「間塞」または「馬塞」の意という)竹・木などで作った、低く目のあらい垣。ませがき。まがき。枕草子245「前栽植ゑ―結ひていとをかし」

②(「間狭」とも書く)劇場の枡の仕切り。

ま‐せ【馬塞】

①馬が出られないように作った垣。うませ。うまふせぎ。

②(→)厩栓棒ませんぼうに同じ。

まぜ【雑ぜ・交ぜ】

牛馬の飼料。かいば。狂言、人馬「かまひてかまひて―などよくして」

まぜ

〔接尾〕

(別のものをまぜる意から)間をおく意を表す。…おき。大鏡道長「二三日―に召すぞかし」。新古今和歌集春「風―に雪は降りつつ」

まぜ‐あわ・せる【混ぜ合わせる・交ぜ合わせる】‥アハセル

〔他下一〕

二つ以上のものをまぜていっしょにする。

ませい‐せっき【磨製石器】‥セキ‥

研磨して作った石器。新石器時代以降に使われる。ただし、磨製の技術は旧石器時代後期にすでに出現。日本では縄文・弥生時代に盛行。→石斧せきふ(図)

まぜ‐おり【交ぜ織】

2種以上の糸をまぜて織ること。また、その織物。交織。「―物」

まぜ‐かえ・す【雑ぜ返す】‥カヘス

〔他五〕

①幾度もかきまぜる。

②相手の話に口を挟んでちゃかす。揚げ足をとったりからかったりして他人の話を混乱させる。まぜっかえす。「話を―・す」

ませ‐がき【籬垣】

①竹・木などで作った、低く目のあらい垣。ませ。平家物語灌頂「間遠に結へる―や」

②杭くいの両側から黒もじ・柴などを当てて結った垣。

まぜ‐がき【混ぜ書き・交ぜ書き】

漢字と仮名とをまぜて書き記すこと。現代では特に、本来漢字で表記する語の一部を仮名で書く、「招へい」(招聘)、「語い」(語彙)の類にいう。

まぜ‐くだもの【交ぜ果物】

数種の菓子、またはくだものをまぜあわせたもの。今昔物語集24「清げなる薄様を敷きて―を入れてさし出でたり」

まぜくり‐かえ・す【雑ぜ繰り返す】‥カヘス

〔他五〕

ごちゃごちゃとまぜかえす。

まぜ‐く・る【雑ぜ繰る】

〔他五〕

ごちゃごちゃにまぜる。まぜかえす。

まぜ‐けん【雑拳】

拳の一種。本拳と虫拳とをたがいちがいに打って勝負を決するもの。また、本拳を打つべき場合に虫拳の指を出し、虫拳を打つべき場合に本拳の声を出した方を負けとするもの。

ませ‐ごし【籬越し】

①ませ垣を越えてすること。古今和歌集六帖2「―に麦はむ駒の」

②ませ垣を越えて物のやりとりをすること。一説に、(1の歌から)麦菓子。枕草子239「これ、―にさぶらふとて参らせたれば」

まぜ‐こぜ

いろいろ無秩序に取りまぜたさま。ごたまぜ。「夢と現実を―にする」

まぜ‐ごはん【混ぜ御飯】

あたたかい飯に、味付けした肉・野菜・油揚などの具ぐをかきまぜたもの。

まぜ‐ざかな【交魚】

⇒こうぎょ

まぜっ‐かえし【雑ぜっ返し】‥カヘシ

まぜかえすこと。相手の話に口を挟んでちゃかすこと。

ませ‐なんだ

(丁寧の助動詞「ます」の未然形に過去の打消の意を表す助動詞「なんだ」の付いたもの)…ませんでした。狂言、腹立てず「某はきき―が、そなたの名は何と申ぞ」

まぜ‐は【交羽】

交矧まぜはぎにした矢羽。

まぜ‐はぎ【交矧】

矢羽の走羽はしりば・弓摺羽ゆすりば・外掛羽とかけばを、それぞれちがった羽ではぐこと。

ま‐ぜま【間狭】

室内の利用できる空間が少なく、不便である。泉鏡花、婦系図「―な内には結句薩張さっぱりして可ささうなが」

まぜ‐まぜ【雑ぜ雑ぜ】

いろいろにとりまぜるさま。交互に入れまぜるさま。筑波問答「有心うしん無心とて、うるはしき連歌と狂句とを―にせられし事も常に侍り」

まぜ‐もの【交ぜ物・混ぜ物】

2種以上の物をまぜ合わせたもの。また、ある物に混入した別種の物。

マゼラン【Ferdinand Magellan】

ポルトガル生れの航海者。スペイン王カルロス1世(カール5世)に世界周航を献策。1519年9月、5隻の船を率い、西航して南米マゼラン海峡を発見・通過、太平洋に出てさらに西航、3カ月余でフィリピン諸島に達したが、先住民に殺害された。残った部下によって22年9月世界周航完成。マガリャンイス。(1480頃〜1521)

⇒マゼラン‐うん【マゼラン雲】

⇒マゼラン‐かいきょう【マゼラン海峡】

マゼラン‐うん【マゼラン雲】

(Magellanic clouds)南半球の空に輝く不規則銀河。大マゼラン雲と小マゼラン雲とがある。銀河系のまわりを回る伴銀河。マゼランが世界周航の途上で発見。

大マゼラン雲

撮影:及川聖彦

小マゼラン雲

撮影:及川聖彦

小マゼラン雲

撮影:及川聖彦

⇒マゼラン【Ferdinand Magellan】

マゼラン‐かいきょう【マゼラン海峡】‥ケフ

(Strait of Magellan)南米大陸の南端とフエゴ島との間の海峡。太平洋と大西洋とを結ぶ。1520年マゼランが通過。航海の難所として有名。マガリャネス海峡。

⇒マゼラン【Ferdinand Magellan】

マセル【Maseru】

アフリカ南部、レソト王国の首都。同国北西部、標高1500メートルの高原に位置する。人口10万9千(1986)。

ま・せる

〔自下一〕[文]ま・す(下二)

年齢の割におとなびて見える。老成する。およすぐ。ねびる。古今和歌集六帖4「―・せたりきとも見えし君かな」。「―・せた子」

ま・ぜる【交ぜる・混ぜる・雑ぜる】

〔他下一〕[文]ま・ず(下二)

①種類の異なるものを加え入れる。まじえる。また、異質のものをいっしょにして均質にする。南海寄帰内法伝平安後期点「唯だ烏長那国及び亀玆于闐に雑マセて行する者有り」。「米に麦を―・ぜる」「風呂の湯を―・ぜる」

②(言葉を)かわす。口を出す。源氏物語帚木「ことば―・ぜ給はぬを」

マゼンタ【magenta】

(イタリア、ミラノ近郊の町名に由来)

①フクシンの別称。

②明るい赤紫色。1の水溶液の色。カラー写真・絵具・印刷インクなどの三原色の一つで、緑の補色。

Munsell color system: 6RP4/14

ません‐ぼう【厩栓棒】‥バウ

厩の入口を塞ぐ棒。ませ。

ま‐そ【真麻】

麻の美称。「―群むら」「―木綿ゆう」

ま‐そ【媽祖】

中国南部の沿海地域を中心に民間で信仰される女性神。航海安全や安産の神とされ、媽祖廟に祀られる。天妃。天后。天后娘娘。→娘娘ニャンニャン

マゾ

マゾヒスト・マゾヒズムの略。↔サド

ま‐そいマソヒ

(→)真澄ますみに同じ。祝詞、神賀詞「―の大御鏡の面をおしはるかして」

まそ‐かがみ【真澄鏡・真十鏡】

(マソはマスミの転。一説に、完全の意)

[一]〔名〕

(→)「ますかがみ」に同じ。

[二]〔枕〕

「清き」「磨とぐ」「照る」「見る」「面」「ふた」「床」「掛く」などにかかる。万葉集8「―清き月夜つくよに」

まそ・し【雅し】

〔形ク〕

(マサシ(雅)の転か)真実である。確かである。一説、マタシ(全)の転で、完全であるの意。景行紀「命の―・けむ人は」

ま‐そっと

〔副〕

もう少し。もうちょっと。もそっと。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「私等は―待つて、主ぬし達が見へてから」

ま‐そで【真袖】

両袖。万葉集20「―もち涙を拭のごひ」

マゾヒスト【Masochist ドイツ】

マゾヒズムの傾向を持つ人。嗜虐的な性格の人。↔サディスト

マゾヒズム【masochism】

他者から身体的・精神的な虐待・苦痛を受けることによって満足を得る性的倒錯。一般には被虐趣味をいう。オーストリアの作家ザッヘル=マゾッホ(Sacher-Masoch1836〜1895)の描く人物がその典型であるとし、精神病学者クラフト=エビング(Krafft-Ebing1840〜1902)が命名。↔サディズム

ま‐そほ【真赭】

①赤い土。一説に、辰砂しんしゃのことかという。万葉集14「真金吹く丹生にうの―の色に出て」

②赤い色。ますほ。散木奇歌集「花薄―の糸をくりかけて」

Munsell color system: 7.5R6/8.5

⇒まそほ‐の‐すすき【真赭の薄】

まそほ‐の‐すすき【真赭の薄】

穂が赤みを帯びた美しいススキ。ますほのすすき。〈[季]秋〉

⇒ま‐そほ【真赭】

まそみ‐かがみ【真澄鏡】

(→)「ますみのかがみ」に同じ。万葉集13「たらちねの母が形見とわが持てる―に」

まそ‐むら【真麻群】

ひとかたまりの麻。万葉集14「上毛野かみつけの安蘇の―かき抱むだき」

まそ‐ゆう【真麻木綿】‥ユフ

楮こうぞの代りに麻で作ったゆう。万葉集2「三輪山の山辺―短木綿」

マソラ【Masorah】

6〜10世紀にユダヤ人学者によってなされたヘブライ語聖書の本文確定作業。アレッポ写本(10世紀)、レニングラード写本(11世紀)などが伝えられ、旧約聖書校訂の底本として活用される。

ま‐そん【摩損・磨損】

(金属面などが)すれ合って減ること。

また【叉・股・胯】

①一つの本もとから二つ以上に分かれ開いているところ。また、そのもの。法華経玄賛平安中期点「尾の頭に両の岐マタ有り」。「木の―」「道の―」

②胴から脚が分かれていくところ。またぐら。〈倭名類聚鈔3〉。「―を開く」

⇒股に掛ける

また【摩多・摩哆】

(梵語mātṛ)梵語の母音の称。→悉曇しったん→梵語

また【又・亦・復】

(「股」の意から)

[一]〔副〕

①再び。二度。万葉集6「万世に絶ゆることなく―かへり見む」。「―会いましょう」「―とない機会」

②同じく。ひとしく。源氏物語帚木「品さだまりたるなかにも―きざみきざみありて」。徒然草「これも―何時までかあらむ」。「今日も―暮れる」「―いつもの癖が出た」

③ほかに。別に。別のとき。源氏物語帚木「げにその竜田姫の錦には、―しく物あらじ」。徒然草「西山の事はかへりて―こそ思ひたため」。「―にする」「―の機会」

④新たに加わった事態に驚きや不審の念をこめていう。この上。「なぜ―」「―どうしたの」

[二]〔接続〕

①その上に。そのほかに。源氏物語胡蝶「和して―清しとうち誦じ給うて」。「彼は学才もあり―人格もすぐれている」

②ならびに。万葉集8「萩の花尾花くず花なでしこが花をみなへし―藤袴朝顔が花」

③話題を変える時にいう。それから。徒然草「―、ことなるやうもなかりけりと、手を打ちて笑ふ人あり」

[三]〔接頭〕

名詞に付けて、間接的である意を表す。「―聞き」「―貸し」「―弟子」

まだ【未だ】

〔副〕

(イマダの約)

①この時期にあることが実現していない意を表す。浜松中納言物語1「我が世にも―知らざりし暁の」。「―これから寒くなる」「―間に合う」

②今もある状態が依然として続いている意を表す。「―雨が降っている」「―子供だ」

③時間がいくらも進んでいない意を表す。「あれから―1週間だ」「―10分しかたっていない」

④さらに。もっと。「―話すことがある」

⑤よくはないけれど。どちらかと言えば。「―この方がよい」

また‐あずかり【又預り】‥アヅカリ

あずかり物をさらに預かること。狂言、富士松「預り物ならば―にせう」

また‐あとげつ【復後月】

先々月。

マタイ【Matthaeus ラテン・馬太】

キリスト十二使徒の一人。新約聖書「マタイ福音書」の著者とされる。マテオ。

⇒マタイ‐じゅなんきょく【マタイ受難曲】

⇒マタイ‐でん【マタイ伝】

⇒マタイ‐ふくいんしょ【マタイ福音書】

また・い【全い】

〔形〕[文]また・し(ク)

①欠けたところがない。ととのっている。まったし。万葉集15「命をし―・くしあらば」

②安全である。無事だ。十訓抄「かだ手は折れたれども、命は―・かりけり」

③律儀である。正直である。狂言、目近籠骨「身共は―・い者ぢやに依て」

④従順である。おとなしい。仮名草子、犬枕「人に侮あなずらるるもの…余り―・き人」

⑤愚直である。おろかである。昨日は今日の物語「それは―・い」

ま‐だい【真鯛】‥ダヒ

タイ科の海産の硬骨魚。日本各地に産し、いわゆるタイ型で全長約90センチメートルに達する。美しい桜色に青色の小点が散在、尾びれの後縁は黒い。海魚の王として古来めでたい儀式に用いる。ホンダイ。オオダイ。タイ。麦藁鯛。

マダイ

提供:東京動物園協会

⇒マゼラン【Ferdinand Magellan】

マゼラン‐かいきょう【マゼラン海峡】‥ケフ

(Strait of Magellan)南米大陸の南端とフエゴ島との間の海峡。太平洋と大西洋とを結ぶ。1520年マゼランが通過。航海の難所として有名。マガリャネス海峡。

⇒マゼラン【Ferdinand Magellan】

マセル【Maseru】

アフリカ南部、レソト王国の首都。同国北西部、標高1500メートルの高原に位置する。人口10万9千(1986)。

ま・せる

〔自下一〕[文]ま・す(下二)

年齢の割におとなびて見える。老成する。およすぐ。ねびる。古今和歌集六帖4「―・せたりきとも見えし君かな」。「―・せた子」

ま・ぜる【交ぜる・混ぜる・雑ぜる】

〔他下一〕[文]ま・ず(下二)

①種類の異なるものを加え入れる。まじえる。また、異質のものをいっしょにして均質にする。南海寄帰内法伝平安後期点「唯だ烏長那国及び亀玆于闐に雑マセて行する者有り」。「米に麦を―・ぜる」「風呂の湯を―・ぜる」

②(言葉を)かわす。口を出す。源氏物語帚木「ことば―・ぜ給はぬを」

マゼンタ【magenta】

(イタリア、ミラノ近郊の町名に由来)

①フクシンの別称。

②明るい赤紫色。1の水溶液の色。カラー写真・絵具・印刷インクなどの三原色の一つで、緑の補色。

Munsell color system: 6RP4/14

ません‐ぼう【厩栓棒】‥バウ

厩の入口を塞ぐ棒。ませ。

ま‐そ【真麻】

麻の美称。「―群むら」「―木綿ゆう」

ま‐そ【媽祖】

中国南部の沿海地域を中心に民間で信仰される女性神。航海安全や安産の神とされ、媽祖廟に祀られる。天妃。天后。天后娘娘。→娘娘ニャンニャン

マゾ

マゾヒスト・マゾヒズムの略。↔サド

ま‐そいマソヒ

(→)真澄ますみに同じ。祝詞、神賀詞「―の大御鏡の面をおしはるかして」

まそ‐かがみ【真澄鏡・真十鏡】

(マソはマスミの転。一説に、完全の意)

[一]〔名〕

(→)「ますかがみ」に同じ。

[二]〔枕〕

「清き」「磨とぐ」「照る」「見る」「面」「ふた」「床」「掛く」などにかかる。万葉集8「―清き月夜つくよに」

まそ・し【雅し】

〔形ク〕

(マサシ(雅)の転か)真実である。確かである。一説、マタシ(全)の転で、完全であるの意。景行紀「命の―・けむ人は」

ま‐そっと

〔副〕

もう少し。もうちょっと。もそっと。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「私等は―待つて、主ぬし達が見へてから」

ま‐そで【真袖】

両袖。万葉集20「―もち涙を拭のごひ」

マゾヒスト【Masochist ドイツ】

マゾヒズムの傾向を持つ人。嗜虐的な性格の人。↔サディスト

マゾヒズム【masochism】

他者から身体的・精神的な虐待・苦痛を受けることによって満足を得る性的倒錯。一般には被虐趣味をいう。オーストリアの作家ザッヘル=マゾッホ(Sacher-Masoch1836〜1895)の描く人物がその典型であるとし、精神病学者クラフト=エビング(Krafft-Ebing1840〜1902)が命名。↔サディズム

ま‐そほ【真赭】

①赤い土。一説に、辰砂しんしゃのことかという。万葉集14「真金吹く丹生にうの―の色に出て」

②赤い色。ますほ。散木奇歌集「花薄―の糸をくりかけて」

Munsell color system: 7.5R6/8.5

⇒まそほ‐の‐すすき【真赭の薄】

まそほ‐の‐すすき【真赭の薄】

穂が赤みを帯びた美しいススキ。ますほのすすき。〈[季]秋〉

⇒ま‐そほ【真赭】

まそみ‐かがみ【真澄鏡】

(→)「ますみのかがみ」に同じ。万葉集13「たらちねの母が形見とわが持てる―に」

まそ‐むら【真麻群】

ひとかたまりの麻。万葉集14「上毛野かみつけの安蘇の―かき抱むだき」

まそ‐ゆう【真麻木綿】‥ユフ

楮こうぞの代りに麻で作ったゆう。万葉集2「三輪山の山辺―短木綿」

マソラ【Masorah】

6〜10世紀にユダヤ人学者によってなされたヘブライ語聖書の本文確定作業。アレッポ写本(10世紀)、レニングラード写本(11世紀)などが伝えられ、旧約聖書校訂の底本として活用される。

ま‐そん【摩損・磨損】

(金属面などが)すれ合って減ること。

また【叉・股・胯】

①一つの本もとから二つ以上に分かれ開いているところ。また、そのもの。法華経玄賛平安中期点「尾の頭に両の岐マタ有り」。「木の―」「道の―」

②胴から脚が分かれていくところ。またぐら。〈倭名類聚鈔3〉。「―を開く」

⇒股に掛ける

また【摩多・摩哆】

(梵語mātṛ)梵語の母音の称。→悉曇しったん→梵語

また【又・亦・復】

(「股」の意から)

[一]〔副〕

①再び。二度。万葉集6「万世に絶ゆることなく―かへり見む」。「―会いましょう」「―とない機会」

②同じく。ひとしく。源氏物語帚木「品さだまりたるなかにも―きざみきざみありて」。徒然草「これも―何時までかあらむ」。「今日も―暮れる」「―いつもの癖が出た」

③ほかに。別に。別のとき。源氏物語帚木「げにその竜田姫の錦には、―しく物あらじ」。徒然草「西山の事はかへりて―こそ思ひたため」。「―にする」「―の機会」

④新たに加わった事態に驚きや不審の念をこめていう。この上。「なぜ―」「―どうしたの」

[二]〔接続〕

①その上に。そのほかに。源氏物語胡蝶「和して―清しとうち誦じ給うて」。「彼は学才もあり―人格もすぐれている」

②ならびに。万葉集8「萩の花尾花くず花なでしこが花をみなへし―藤袴朝顔が花」

③話題を変える時にいう。それから。徒然草「―、ことなるやうもなかりけりと、手を打ちて笑ふ人あり」

[三]〔接頭〕

名詞に付けて、間接的である意を表す。「―聞き」「―貸し」「―弟子」

まだ【未だ】

〔副〕

(イマダの約)

①この時期にあることが実現していない意を表す。浜松中納言物語1「我が世にも―知らざりし暁の」。「―これから寒くなる」「―間に合う」

②今もある状態が依然として続いている意を表す。「―雨が降っている」「―子供だ」

③時間がいくらも進んでいない意を表す。「あれから―1週間だ」「―10分しかたっていない」

④さらに。もっと。「―話すことがある」

⑤よくはないけれど。どちらかと言えば。「―この方がよい」

また‐あずかり【又預り】‥アヅカリ

あずかり物をさらに預かること。狂言、富士松「預り物ならば―にせう」

また‐あとげつ【復後月】

先々月。

マタイ【Matthaeus ラテン・馬太】

キリスト十二使徒の一人。新約聖書「マタイ福音書」の著者とされる。マテオ。

⇒マタイ‐じゅなんきょく【マタイ受難曲】

⇒マタイ‐でん【マタイ伝】

⇒マタイ‐ふくいんしょ【マタイ福音書】

また・い【全い】

〔形〕[文]また・し(ク)

①欠けたところがない。ととのっている。まったし。万葉集15「命をし―・くしあらば」

②安全である。無事だ。十訓抄「かだ手は折れたれども、命は―・かりけり」

③律儀である。正直である。狂言、目近籠骨「身共は―・い者ぢやに依て」

④従順である。おとなしい。仮名草子、犬枕「人に侮あなずらるるもの…余り―・き人」

⑤愚直である。おろかである。昨日は今日の物語「それは―・い」

ま‐だい【真鯛】‥ダヒ

タイ科の海産の硬骨魚。日本各地に産し、いわゆるタイ型で全長約90センチメートルに達する。美しい桜色に青色の小点が散在、尾びれの後縁は黒い。海魚の王として古来めでたい儀式に用いる。ホンダイ。オオダイ。タイ。麦藁鯛。

マダイ

提供:東京動物園協会

ま‐だい【間代】

部屋を借りる代金。部屋代。室代。

マタイ‐じゅなんきょく【マタイ受難曲】

(Matthäuspassion ドイツ)新約聖書のマタイ福音書に基づく受難曲。1729年初演のバッハ作曲のものが有名で、独唱・二重合唱・管弦楽から成る。

⇒マタイ【Matthaeus ラテン・馬太】

マタイ‐でん【マタイ伝】

(→)マタイ福音書に同じ。

⇒マタイ【Matthaeus ラテン・馬太】

また‐いとこ【再従兄弟・再従姉妹・又従兄弟・又従姉妹】

親同士がいとこである子の関係。いやいとこ。ふたいとこ。はとこ。〈倭名類聚鈔2〉

マタイ‐ふくいんしょ【マタイ福音書】

新約聖書巻頭の書で、使徒マタイの記したと伝える福音書。神の国、共同体的一致を強調。イエスの生涯と福音を旧約聖書の預言の成就と見る。西暦65年頃の作。マタイ伝。

⇒マタイ【Matthaeus ラテン・馬太】

また‐うけ【又請け】

①保証人の保証人になること。

②(→)下請したうけに同じ。

また‐うつし【復写し】

写したものをさらに転写すること。複写。

また‐うど【全人】

⇒まとうど

また‐うり【又売り】

買ったものをさらに他の人に売ること。転売。狂言、柑子俵「幸ひ代物の入用もあり、値段もよかつたに依つて―を致し」

また‐えんじゃ【又縁者】

縁者の縁者。

また‐おい【又甥】‥ヲヒ

甥の子。姪孫てっそん。

また‐がい【又買い】‥ガヒ

人が買ったものをその人からさらに買うこと。

また‐がし【又貸し】

借りたものをさらに他の人に貸すこと。転貸。「借りた本を―する」

マダガスカル【Madagascar】

アフリカ大陸の南東方、インド洋西部に位置する大島。1896年以来フランス領。1960年独立して共和国となる。北東から南西に長く、モザンビーク海峡で大陸と分離。面積59万平方キロメートル。人口1721万(2004)。首都アンタナナリヴォ。→アフリカ(図)

また‐がみ【股上・胯上】

(ズボンなどの)またの分れ目から上の長さ。↔股下

また‐がり【又借り】

人が借りているものをその人からさらに借りること。転借。「本を―する」

またがり‐だいこん【股がり大根】

(→)嫁御大根よめごだいこんに同じ。

また‐が・る【跨る】

〔自五〕

①股を開いて乗る。「鞍に―・る」

②一方から他方へかかる。わたる。三蔵法師伝承徳点「其の宮、南のかた皂澗そうかんに接し、北のかた洛浜に跨マタカレり」。「両方の分野に―・る研究」「3年に―・る工事」

またぎ

東北地方の山間に居住する古い伝統を持った狩人の群。秋田またぎは有名。起源として磐次ばんじ磐三郎の伝説を伝える。まとぎ。山立やまだち。

また‐ぎ【叉木・股木】

叉になった木。

⇒またぎ‐がた【叉木形】

まだき【夙】

〔副〕

その時期にならないのに。早くから。もう。伊勢物語「くたかけの―に鳴きてせなを遣りつる」。拾遺和歌集恋「恋すてふ我名は―立ちにけり人知れずこそ思ひ初めしか」

またぎ‐がた【叉木形】

叉木を組み合わせて図案化した文様。

⇒また‐ぎ【叉木・股木】

また‐ぎき【又聞き】

聞いた人からさらに聞き知ること。「―の話」

またく【全く】

〔副〕

(形容詞マタシの連用形から)すっかり。まったく。宇津保物語蔵開中「これをいと―返し奉るは」

また・ぐ【急ぐ・速ぐ】

〔自四〕

時を待ちかねていそぐ。はやる。あせる。古今和歌集雑体「いつしかと―・ぐ心を脛にあげて天の川原を今日や渡らむ」

また・ぐ【跨ぐ】

[一]〔他五〕

股を開いて物の上を越える。「本を―・いで通る」

[二]〔他下二〕

またがるようにする。両足をひろげて立つ。宇治拾遺物語1「西大寺と東大寺とを―・げて立ちたり」

また‐ぐら【股座・胯座】

両ももの間。股間こかん。また。

⇒またぐら‐ごうやく【股座膏薬】

またぐら‐ごうやく【股座膏薬】‥ガウ‥

(→)内股膏薬うちまたごうやくに同じ。

⇒また‐ぐら【股座・胯座】

また‐ぐわ【股鍬】‥グハ

刃先が2本以上に分かれている鍬。備中鍬。

ま‐だけ【真竹】

(マタケとも)竹の一種。最も普通の竹で関東以南の各地に、竹やぶを作る。地下に太い根茎が走る。高さ約15メートル、径10センチメートル。各節には2輪の環状隆起がある。時に枝端に花をつけるが、その後に枯れる。茎および竹の皮は有用、たけのこは食用。呉竹くれたけ。苦竹にがたけ・くちく。〈日葡辞書〉

マダケ

撮影:関戸 勇

ま‐だい【間代】

部屋を借りる代金。部屋代。室代。

マタイ‐じゅなんきょく【マタイ受難曲】

(Matthäuspassion ドイツ)新約聖書のマタイ福音書に基づく受難曲。1729年初演のバッハ作曲のものが有名で、独唱・二重合唱・管弦楽から成る。

⇒マタイ【Matthaeus ラテン・馬太】

マタイ‐でん【マタイ伝】

(→)マタイ福音書に同じ。

⇒マタイ【Matthaeus ラテン・馬太】

また‐いとこ【再従兄弟・再従姉妹・又従兄弟・又従姉妹】

親同士がいとこである子の関係。いやいとこ。ふたいとこ。はとこ。〈倭名類聚鈔2〉

マタイ‐ふくいんしょ【マタイ福音書】

新約聖書巻頭の書で、使徒マタイの記したと伝える福音書。神の国、共同体的一致を強調。イエスの生涯と福音を旧約聖書の預言の成就と見る。西暦65年頃の作。マタイ伝。

⇒マタイ【Matthaeus ラテン・馬太】

また‐うけ【又請け】

①保証人の保証人になること。

②(→)下請したうけに同じ。

また‐うつし【復写し】

写したものをさらに転写すること。複写。

また‐うど【全人】

⇒まとうど

また‐うり【又売り】

買ったものをさらに他の人に売ること。転売。狂言、柑子俵「幸ひ代物の入用もあり、値段もよかつたに依つて―を致し」

また‐えんじゃ【又縁者】

縁者の縁者。

また‐おい【又甥】‥ヲヒ

甥の子。姪孫てっそん。

また‐がい【又買い】‥ガヒ

人が買ったものをその人からさらに買うこと。

また‐がし【又貸し】

借りたものをさらに他の人に貸すこと。転貸。「借りた本を―する」

マダガスカル【Madagascar】

アフリカ大陸の南東方、インド洋西部に位置する大島。1896年以来フランス領。1960年独立して共和国となる。北東から南西に長く、モザンビーク海峡で大陸と分離。面積59万平方キロメートル。人口1721万(2004)。首都アンタナナリヴォ。→アフリカ(図)

また‐がみ【股上・胯上】

(ズボンなどの)またの分れ目から上の長さ。↔股下

また‐がり【又借り】

人が借りているものをその人からさらに借りること。転借。「本を―する」

またがり‐だいこん【股がり大根】

(→)嫁御大根よめごだいこんに同じ。

また‐が・る【跨る】

〔自五〕

①股を開いて乗る。「鞍に―・る」

②一方から他方へかかる。わたる。三蔵法師伝承徳点「其の宮、南のかた皂澗そうかんに接し、北のかた洛浜に跨マタカレり」。「両方の分野に―・る研究」「3年に―・る工事」

またぎ

東北地方の山間に居住する古い伝統を持った狩人の群。秋田またぎは有名。起源として磐次ばんじ磐三郎の伝説を伝える。まとぎ。山立やまだち。

また‐ぎ【叉木・股木】

叉になった木。

⇒またぎ‐がた【叉木形】

まだき【夙】

〔副〕

その時期にならないのに。早くから。もう。伊勢物語「くたかけの―に鳴きてせなを遣りつる」。拾遺和歌集恋「恋すてふ我名は―立ちにけり人知れずこそ思ひ初めしか」

またぎ‐がた【叉木形】

叉木を組み合わせて図案化した文様。

⇒また‐ぎ【叉木・股木】

また‐ぎき【又聞き】

聞いた人からさらに聞き知ること。「―の話」

またく【全く】

〔副〕

(形容詞マタシの連用形から)すっかり。まったく。宇津保物語蔵開中「これをいと―返し奉るは」

また・ぐ【急ぐ・速ぐ】

〔自四〕

時を待ちかねていそぐ。はやる。あせる。古今和歌集雑体「いつしかと―・ぐ心を脛にあげて天の川原を今日や渡らむ」

また・ぐ【跨ぐ】

[一]〔他五〕

股を開いて物の上を越える。「本を―・いで通る」

[二]〔他下二〕

またがるようにする。両足をひろげて立つ。宇治拾遺物語1「西大寺と東大寺とを―・げて立ちたり」

また‐ぐら【股座・胯座】

両ももの間。股間こかん。また。

⇒またぐら‐ごうやく【股座膏薬】

またぐら‐ごうやく【股座膏薬】‥ガウ‥

(→)内股膏薬うちまたごうやくに同じ。

⇒また‐ぐら【股座・胯座】

また‐ぐわ【股鍬】‥グハ

刃先が2本以上に分かれている鍬。備中鍬。

ま‐だけ【真竹】

(マタケとも)竹の一種。最も普通の竹で関東以南の各地に、竹やぶを作る。地下に太い根茎が走る。高さ約15メートル、径10センチメートル。各節には2輪の環状隆起がある。時に枝端に花をつけるが、その後に枯れる。茎および竹の皮は有用、たけのこは食用。呉竹くれたけ。苦竹にがたけ・くちく。〈日葡辞書〉

マダケ

撮影:関戸 勇

また‐げらい【又家来】

家来の家来。陪臣ばいしん。またもの。

ま‐だこ【真蛸・真章魚】

マダコ科のタコ。体長は腕を含めて約60センチメートル。各腕は頭胴の約3倍。本州以南で最も普通に漁獲される種で、世界に広く分布する。肉は美味で、重要水産物。蛸壺・やす・鉤などで捕らえる。

また‐こさく【又小作】

地主から借りた小作地をさらに第三者に貸し付けて小作させること。孫作まごさく。

また‐こもの【又小者】

小者の下につく小者。日葡辞書「マタゴモノ」

また‐こ・ゆ【胯越ゆ・跨ゆ】

〔自下二〕

またぐ。景行紀「蛇おろちを―・えて猶行いでます」

また・し【全し】

〔形ク〕

⇒またい

まだ・し【未だし】

〔形シク〕

(イマダシの約)

①まだその期に達しない。古今和歌集夏「郭公―・しき程の声を聞かばや」

②まだ不十分である。蜻蛉日記下「なからまではあそばしたなるを末なん―・しきと宣ふなる」

また‐した【股下・胯下】

(ズボンなどの)またの分れ目から裾口までの長さ。↔股上またがみ

また‐じち【又質・復質】

質取主が質物をさらに他に質入れすること。

また‐して‐も【又しても】

〔副〕

またも重ねて。懲こりずにまた。「―優勝した」「―電車事故とは」

まだ‐しも【未だしも】

〔副〕

不十分ではあるが、それでも。まだなんとか。「その方が―だ」「1度なら―、2度では許せない」

また‐しろ【胯白】

馬の毛色の名。胯の毛の白いもの。

まだ・す【遣す】

〔他四〕

(マヰ(参)イダスの約)(目上の人の所に)使いなどをさし出す。また、献上する。法華経天喜頃点「諸仏の使を遣マタシたまふこと、亦復た是くの如し」

また‐すき【股鋤】

先端が2本または3本の股になっている鋤。

また‐ずれ【股擦れ】

股の内側の皮膚がすれてすりむけること。また、その傷。

また‐ぞろ【又候】

〔副〕

またしても。またもや。

▷もう、いいかげんにしてくれというような気持をこめて使う。歌舞伎、お染久松色読販「―偽りをぬかすのぢやな」。「―お説教か」

また‐だいかん【又代官】‥クワン

鎌倉・室町幕府の職名。地頭代・守護代しゅごだいの代官。又代。

ま‐たたき【瞬き】

①またたくこと。まばたき。めばたき。目弾めはじき。瞬目しゅんもく。

②星や遠方の灯火などがちらついて見える現象。

ま‐たた・く【瞬く】

〔自五〕

(「目叩またたく」の意)

①瞼まぶたを瞬間的に開閉させる。まばたきをする。堤中納言物語「目のきろきろとして―・きゐたり」

②灯火が消えそうに明滅する。星などがちらちらする。源氏物語夕顔「火はほのかに―・きて」。「星が―・く」

③2のような状態で生きながらえている。源氏物語玉鬘「よみぢのほだしにもてわづらひ聞えてなむ―・き侍る」

またたく‐ま【瞬く間】

瞬くほどのきわめて短いあいだ。またたくうち。しゅんかん。「―に別れの時が来た」

また‐だのみ【又頼み】

人を介して頼むこと。

またたび【木天蓼】

マタタビ科の蔓性落葉低木。山地に自生し、葉は円形、夏には葉面の半分が白変する。初夏、白色5弁の花を開き、液果を黄熟する。熱湯に浸して乾燥した果実は中風・リウマチ、また強壮に効があり、名の由来は食べるとまた旅ができるからとする俗説もある。若芽も食用。猫類が好む。ナツウメ。〈[季]秋〉。「木天蓼の花」は〈[季]夏〉。貝おほひ「さかる猫は気の毒たんと―や」(信乗母)

また‐たび【股旅】

①博徒ばくと・遊び人が旅をして歩くこと。

②芸者が旅かせぎをして歩くこと。

⇒またたび‐げいしゃ【股旅芸者】

⇒またたび‐もの【股旅物】

またたび‐げいしゃ【股旅芸者】

旅芸者。またたびねこ。

⇒また‐たび【股旅】

またたび‐もの【股旅物】

演劇・映画・歌謡・小説などで、博徒などの股旅を主題としたもの。

⇒また‐たび【股旅】

ま‐たち【真太刀】

本物の太刀。真剣。崇神紀「窃ひそかに木刀こだちを作れり、形―に似る」

また‐づくり【股造り】

棟木むなぎを受けるために股木を利用して建てる掘立小屋。

ま‐たで【真蓼】

ヤナギタデの類で、香辛料として食用にするものの総称。たで。

また‐でし【又弟子】

弟子の弟子。孫弟子。

また‐と【又と】

(下に打消を伴って)同じような事物・事態が、これ・この時を除いて存しないという意を表す語。二度と。「―ない機会」「―はない品」

マタドール【matador スペイン】

闘牛で、牛に止めを刺す主役の闘牛士。馬に乗り、槍で牛を刺激し興奮させる役の闘牛士をピカドール、銛もりを首・背に打ち込む役の闘牛士をバンデリリェロという。

また‐どなり【又隣】

となりのとなり。1軒おいて隣の家。

また‐な・し【又無し】

〔形ク〕

二つとない。この上ない。ならぶものがない。源氏物語紅葉賀「御子腹にて―・くかしづかれたるは」

ま‐だに【真蜱】

マダニ亜目の大形吸血性のダニの総称。体長2〜8ミリメートル、吸血後は最大2センチメートルまで膨張。赤褐色ないし暗褐色。牛・馬・犬などの家畜や野獣に寄生、時に人間をも吸血、長時間皮膚に固着する。

まだに

また‐げらい【又家来】

家来の家来。陪臣ばいしん。またもの。

ま‐だこ【真蛸・真章魚】

マダコ科のタコ。体長は腕を含めて約60センチメートル。各腕は頭胴の約3倍。本州以南で最も普通に漁獲される種で、世界に広く分布する。肉は美味で、重要水産物。蛸壺・やす・鉤などで捕らえる。

また‐こさく【又小作】

地主から借りた小作地をさらに第三者に貸し付けて小作させること。孫作まごさく。

また‐こもの【又小者】

小者の下につく小者。日葡辞書「マタゴモノ」

また‐こ・ゆ【胯越ゆ・跨ゆ】

〔自下二〕

またぐ。景行紀「蛇おろちを―・えて猶行いでます」

また・し【全し】

〔形ク〕

⇒またい

まだ・し【未だし】

〔形シク〕

(イマダシの約)

①まだその期に達しない。古今和歌集夏「郭公―・しき程の声を聞かばや」

②まだ不十分である。蜻蛉日記下「なからまではあそばしたなるを末なん―・しきと宣ふなる」

また‐した【股下・胯下】

(ズボンなどの)またの分れ目から裾口までの長さ。↔股上またがみ

また‐じち【又質・復質】

質取主が質物をさらに他に質入れすること。

また‐して‐も【又しても】

〔副〕

またも重ねて。懲こりずにまた。「―優勝した」「―電車事故とは」

まだ‐しも【未だしも】

〔副〕

不十分ではあるが、それでも。まだなんとか。「その方が―だ」「1度なら―、2度では許せない」

また‐しろ【胯白】

馬の毛色の名。胯の毛の白いもの。

まだ・す【遣す】

〔他四〕

(マヰ(参)イダスの約)(目上の人の所に)使いなどをさし出す。また、献上する。法華経天喜頃点「諸仏の使を遣マタシたまふこと、亦復た是くの如し」

また‐すき【股鋤】

先端が2本または3本の股になっている鋤。

また‐ずれ【股擦れ】

股の内側の皮膚がすれてすりむけること。また、その傷。

また‐ぞろ【又候】

〔副〕

またしても。またもや。

▷もう、いいかげんにしてくれというような気持をこめて使う。歌舞伎、お染久松色読販「―偽りをぬかすのぢやな」。「―お説教か」

また‐だいかん【又代官】‥クワン

鎌倉・室町幕府の職名。地頭代・守護代しゅごだいの代官。又代。

ま‐たたき【瞬き】

①またたくこと。まばたき。めばたき。目弾めはじき。瞬目しゅんもく。

②星や遠方の灯火などがちらついて見える現象。

ま‐たた・く【瞬く】

〔自五〕

(「目叩またたく」の意)

①瞼まぶたを瞬間的に開閉させる。まばたきをする。堤中納言物語「目のきろきろとして―・きゐたり」

②灯火が消えそうに明滅する。星などがちらちらする。源氏物語夕顔「火はほのかに―・きて」。「星が―・く」

③2のような状態で生きながらえている。源氏物語玉鬘「よみぢのほだしにもてわづらひ聞えてなむ―・き侍る」

またたく‐ま【瞬く間】

瞬くほどのきわめて短いあいだ。またたくうち。しゅんかん。「―に別れの時が来た」

また‐だのみ【又頼み】

人を介して頼むこと。

またたび【木天蓼】

マタタビ科の蔓性落葉低木。山地に自生し、葉は円形、夏には葉面の半分が白変する。初夏、白色5弁の花を開き、液果を黄熟する。熱湯に浸して乾燥した果実は中風・リウマチ、また強壮に効があり、名の由来は食べるとまた旅ができるからとする俗説もある。若芽も食用。猫類が好む。ナツウメ。〈[季]秋〉。「木天蓼の花」は〈[季]夏〉。貝おほひ「さかる猫は気の毒たんと―や」(信乗母)

また‐たび【股旅】

①博徒ばくと・遊び人が旅をして歩くこと。

②芸者が旅かせぎをして歩くこと。

⇒またたび‐げいしゃ【股旅芸者】

⇒またたび‐もの【股旅物】

またたび‐げいしゃ【股旅芸者】

旅芸者。またたびねこ。

⇒また‐たび【股旅】

またたび‐もの【股旅物】

演劇・映画・歌謡・小説などで、博徒などの股旅を主題としたもの。

⇒また‐たび【股旅】

ま‐たち【真太刀】

本物の太刀。真剣。崇神紀「窃ひそかに木刀こだちを作れり、形―に似る」

また‐づくり【股造り】

棟木むなぎを受けるために股木を利用して建てる掘立小屋。

ま‐たで【真蓼】

ヤナギタデの類で、香辛料として食用にするものの総称。たで。

また‐でし【又弟子】

弟子の弟子。孫弟子。

また‐と【又と】

(下に打消を伴って)同じような事物・事態が、これ・この時を除いて存しないという意を表す語。二度と。「―ない機会」「―はない品」

マタドール【matador スペイン】

闘牛で、牛に止めを刺す主役の闘牛士。馬に乗り、槍で牛を刺激し興奮させる役の闘牛士をピカドール、銛もりを首・背に打ち込む役の闘牛士をバンデリリェロという。

また‐どなり【又隣】

となりのとなり。1軒おいて隣の家。

また‐な・し【又無し】

〔形ク〕

二つとない。この上ない。ならぶものがない。源氏物語紅葉賀「御子腹にて―・くかしづかれたるは」

ま‐だに【真蜱】

マダニ亜目の大形吸血性のダニの総称。体長2〜8ミリメートル、吸血後は最大2センチメートルまで膨張。赤褐色ないし暗褐色。牛・馬・犬などの家畜や野獣に寄生、時に人間をも吸血、長時間皮膚に固着する。

まだに

→タイスの瞑想曲

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

ます‐の‐すけ【鱒の介】

(マスの大将の意)サケ科の海産の硬骨魚。サケ・マス類の中で最大。産卵のため遡河する。北太平洋に産する。キング‐サーモン。

ます‐のみ【枡呑み】

枡に盛った酒を、枡からじかに呑むこと。

まず‐は【先ずは】マヅハ

〔副〕

①はじめに。まず。「―私から自己紹介しましょう」

②ひとまず。とにかく。「―これにておいとまいたします」

③恐らく。多分。「彼のことだから、―大丈夫」

ます‐はな【増花】

よりすぐれた花。転じて、前の女に増して愛する女。狂言、墨塗「又―が御座らう程に」

ます‐ひと【益人】

⇒あまのますひと(天の益人)

ますぶち【増淵】

姓氏の一つ。

⇒ますぶち‐たつお【増淵竜夫】

ますぶち‐たつお【増淵竜夫】‥ヲ

東洋史学者。栃木県生れ。東京商科大卒。一橋大教授。ドイツ中世経済史研究から中国古代史の研究に転じ、日本近代史学史にも独自の見識を示した。(1916〜1983)

⇒ますぶち【増淵】

マス‐プロ

マス‐プロダクションの略。

マス‐プロダクション【mass production】

大量生産。マスプロ。

ま‐すほ【真赭】

(→)「まそほ」に同じ。徒然草「―の薄すすき」

Munsell color system: 7.5R6/8.5

ますほ【増穂】

姓氏の一つ。

⇒ますほ‐ざんこう【増穂残口】

ますほ‐ざんこう【増穂残口】

江戸中期の神道家・戯作者。京坂地方で講釈による通俗神道の啓蒙運動を行い、遊里研究家でもあった。著「神路の手引草」「艶道通鑑」など。(1655〜1742)

⇒ますほ【増穂】

ます‐ます【益・益々】

〔副〕

前よりも一層。いよいよ。万葉集5「いよよ―悲しかりけり」。「多々―弁ず」

まず‐まず【先ず先ず】マヅマヅ

〔副〕

①何はさておき。「―お元気で何より」

②どうやら。まあまあ。「―の天気」

ま‐すみ【真澄】

まことによく澄んでいること。まそい。「―の空」

⇒ますみ‐の‐かがみ【真澄の鏡】

ますみ【十寸見】

姓氏の一つ。

⇒ますみ‐かとう【十寸見河東】

ますみ‐かとう【十寸見河東】

河東節の家元。初世は通称天満屋藤十郎。本姓、伊藤。江戸生れ。江戸半太夫に学び、河東節を創始。(1684〜1725)

⇒ますみ【十寸見】

ますみだ‐じんじゃ【真清田神社】

愛知県一宮市真清田にある元国幣中社。祭神は天火明命あまのほあかりのみこと。尾張国一の宮。

ますみ‐の‐かがみ【真澄の鏡】

よく澄んで明らかな鏡。万葉集16「わが目らは―」

⇒ま‐すみ【真澄】

マス‐ムーブメント【mass movement】

自らの重みによって大量の岩石片・砂・泥の集合体が移動する現象。山崩れ・地滑り・岩屑がんせつ流・土石流など。

ます‐め【枡目・升目】

①枡ではかった量。

②枡形の枠・模様。「原稿用紙の―を埋める」

まずめ

日の出と日没の前後。それぞれ朝まずめ・夕まずめといい、この時刻は魚が餌をよく食うとされ、好漁の潮時。まじめ。まずみ。

マス‐メディア【mass media】

マス‐コミュニケーションの媒体。新聞・出版・放送・映画など。大衆媒体。大量伝達手段。

まず‐もって【先ず以て】マヅ‥

〔副〕

「まず」を強めていう語。何はともあれ。第一に。狂言、素襖落「―ありがたう存じまするが」

ますら【正占】

(マサウラの約)まちがいがないうらない。袖中抄「亀のうらをば亀の―とも読めり」

ます‐ら【益荒】

(マスは「増す」、ラは接尾語)

①男性的で立派なさま。万葉集17「越こしを治めに出でて来し―我すら」

②「ますらお」の略。

③「ますらかみ」の略。

⇒ますら‐お【益荒男・大夫・丈夫】

⇒ますら‐お‐の【益荒男の】

⇒ますら‐おのこ【益荒男】

⇒ますら‐お‐ぶり【益荒男振・丈夫振】

⇒ますら‐かみ【益荒神】

⇒ますら‐たけお【益荒猛男】

ますら‐お【益荒男・大夫・丈夫】‥ヲ

①立派な男。上代、朝廷に仕える官僚。のち女性に対して男性の通称。万葉集6「―と思へるわれや水茎の水城みずきの上に涙拭のごはむ」

②強く勇ましい男子。ますらたけお。万葉集6「―の高円山たかまとやまに迫せめたれば」

③狩人。猟師。〈日葡辞書〉

⇒ます‐ら【益荒】

ますら‐お‐の【益荒男の】‥ヲ‥

〔枕〕

(ますらおは常に手結たゆいをしていることから)地名「たゆい(手結)」にかかる。万葉集3「―手結が浦に」

⇒ます‐ら【益荒】

ますら‐おのこ【益荒男】‥ヲノコ

(→)「ますらお」に同じ。万葉集9「いにしへの―の相競ひ」

⇒ます‐ら【益荒】

ますら‐お‐ぶり【益荒男振・丈夫振】‥ヲ‥

賀茂真淵らの歌人たちが和歌の理想とした歌の風ふう。男性的なおおらかな歌風の意で、万葉集にはこの風があるとした。↔たおやめぶり。

⇒ます‐ら【益荒】

ますら‐かみ【益荒神】

雄々しい神。出雲風土記「吾が御子、―の御子にまさば」

⇒ます‐ら【益荒】

ますら‐たけお【益荒猛男】‥ヲ

剛勇な男。ますらお。万葉集19「―にみき奉る」

⇒ます‐ら【益荒】

ま・する【摩する】

〔他サ変〕[文]摩す(サ変)

①こする。磨く。

②近づく。せまる。「天を―・する大木」

まする

〔助動〕

「ます」の終止・連体形。同じ終止・連体形の「ます」より堅苦しい表現で、現在ではその使用が廃れつつある。

まず・るマヅル

〔自五〕

(「まずい」を動詞化した俗語)失敗する。まずいことになる。

マズルカ【mazurka ポーランド】

ポーランドの民俗舞曲マズル・オベレック・クヤヴィアクの総称。いずれも3拍子の旋回舞曲で2拍目や3拍目に強勢を持つ。テンポには遅速の差がある。ショパンのピアノ曲で知られる。

ませ

(動詞マスの連用形から)ませていること。年齢の割におとなびて見えること。また、そのような子供。おませ。早熟。老成。

ませ【籬・笆・架】

①(「間塞」または「馬塞」の意という)竹・木などで作った、低く目のあらい垣。ませがき。まがき。枕草子245「前栽植ゑ―結ひていとをかし」

②(「間狭」とも書く)劇場の枡の仕切り。

ま‐せ【馬塞】

①馬が出られないように作った垣。うませ。うまふせぎ。

②(→)厩栓棒ませんぼうに同じ。

まぜ【雑ぜ・交ぜ】

牛馬の飼料。かいば。狂言、人馬「かまひてかまひて―などよくして」

まぜ

〔接尾〕

(別のものをまぜる意から)間をおく意を表す。…おき。大鏡道長「二三日―に召すぞかし」。新古今和歌集春「風―に雪は降りつつ」

まぜ‐あわ・せる【混ぜ合わせる・交ぜ合わせる】‥アハセル

〔他下一〕

二つ以上のものをまぜていっしょにする。

ませい‐せっき【磨製石器】‥セキ‥

研磨して作った石器。新石器時代以降に使われる。ただし、磨製の技術は旧石器時代後期にすでに出現。日本では縄文・弥生時代に盛行。→石斧せきふ(図)

まぜ‐おり【交ぜ織】

2種以上の糸をまぜて織ること。また、その織物。交織。「―物」

まぜ‐かえ・す【雑ぜ返す】‥カヘス

〔他五〕

①幾度もかきまぜる。

②相手の話に口を挟んでちゃかす。揚げ足をとったりからかったりして他人の話を混乱させる。まぜっかえす。「話を―・す」

ませ‐がき【籬垣】

①竹・木などで作った、低く目のあらい垣。ませ。平家物語灌頂「間遠に結へる―や」

②杭くいの両側から黒もじ・柴などを当てて結った垣。

まぜ‐がき【混ぜ書き・交ぜ書き】

漢字と仮名とをまぜて書き記すこと。現代では特に、本来漢字で表記する語の一部を仮名で書く、「招へい」(招聘)、「語い」(語彙)の類にいう。

まぜ‐くだもの【交ぜ果物】

数種の菓子、またはくだものをまぜあわせたもの。今昔物語集24「清げなる薄様を敷きて―を入れてさし出でたり」

まぜくり‐かえ・す【雑ぜ繰り返す】‥カヘス

〔他五〕

ごちゃごちゃとまぜかえす。

まぜ‐く・る【雑ぜ繰る】

〔他五〕

ごちゃごちゃにまぜる。まぜかえす。

まぜ‐けん【雑拳】

拳の一種。本拳と虫拳とをたがいちがいに打って勝負を決するもの。また、本拳を打つべき場合に虫拳の指を出し、虫拳を打つべき場合に本拳の声を出した方を負けとするもの。

ませ‐ごし【籬越し】

①ませ垣を越えてすること。古今和歌集六帖2「―に麦はむ駒の」

②ませ垣を越えて物のやりとりをすること。一説に、(1の歌から)麦菓子。枕草子239「これ、―にさぶらふとて参らせたれば」

まぜ‐こぜ

いろいろ無秩序に取りまぜたさま。ごたまぜ。「夢と現実を―にする」

まぜ‐ごはん【混ぜ御飯】

あたたかい飯に、味付けした肉・野菜・油揚などの具ぐをかきまぜたもの。

まぜ‐ざかな【交魚】

⇒こうぎょ

まぜっ‐かえし【雑ぜっ返し】‥カヘシ

まぜかえすこと。相手の話に口を挟んでちゃかすこと。

ませ‐なんだ

(丁寧の助動詞「ます」の未然形に過去の打消の意を表す助動詞「なんだ」の付いたもの)…ませんでした。狂言、腹立てず「某はきき―が、そなたの名は何と申ぞ」

まぜ‐は【交羽】

交矧まぜはぎにした矢羽。

まぜ‐はぎ【交矧】

矢羽の走羽はしりば・弓摺羽ゆすりば・外掛羽とかけばを、それぞれちがった羽ではぐこと。

ま‐ぜま【間狭】

室内の利用できる空間が少なく、不便である。泉鏡花、婦系図「―な内には結句薩張さっぱりして可ささうなが」

まぜ‐まぜ【雑ぜ雑ぜ】

いろいろにとりまぜるさま。交互に入れまぜるさま。筑波問答「有心うしん無心とて、うるはしき連歌と狂句とを―にせられし事も常に侍り」

まぜ‐もの【交ぜ物・混ぜ物】

2種以上の物をまぜ合わせたもの。また、ある物に混入した別種の物。

マゼラン【Ferdinand Magellan】

ポルトガル生れの航海者。スペイン王カルロス1世(カール5世)に世界周航を献策。1519年9月、5隻の船を率い、西航して南米マゼラン海峡を発見・通過、太平洋に出てさらに西航、3カ月余でフィリピン諸島に達したが、先住民に殺害された。残った部下によって22年9月世界周航完成。マガリャンイス。(1480頃〜1521)

⇒マゼラン‐うん【マゼラン雲】

⇒マゼラン‐かいきょう【マゼラン海峡】

マゼラン‐うん【マゼラン雲】

(Magellanic clouds)南半球の空に輝く不規則銀河。大マゼラン雲と小マゼラン雲とがある。銀河系のまわりを回る伴銀河。マゼランが世界周航の途上で発見。

大マゼラン雲

撮影:及川聖彦

→タイスの瞑想曲

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

ます‐の‐すけ【鱒の介】

(マスの大将の意)サケ科の海産の硬骨魚。サケ・マス類の中で最大。産卵のため遡河する。北太平洋に産する。キング‐サーモン。

ます‐のみ【枡呑み】

枡に盛った酒を、枡からじかに呑むこと。

まず‐は【先ずは】マヅハ

〔副〕

①はじめに。まず。「―私から自己紹介しましょう」

②ひとまず。とにかく。「―これにておいとまいたします」

③恐らく。多分。「彼のことだから、―大丈夫」

ます‐はな【増花】

よりすぐれた花。転じて、前の女に増して愛する女。狂言、墨塗「又―が御座らう程に」

ます‐ひと【益人】

⇒あまのますひと(天の益人)

ますぶち【増淵】

姓氏の一つ。

⇒ますぶち‐たつお【増淵竜夫】

ますぶち‐たつお【増淵竜夫】‥ヲ

東洋史学者。栃木県生れ。東京商科大卒。一橋大教授。ドイツ中世経済史研究から中国古代史の研究に転じ、日本近代史学史にも独自の見識を示した。(1916〜1983)

⇒ますぶち【増淵】

マス‐プロ

マス‐プロダクションの略。

マス‐プロダクション【mass production】

大量生産。マスプロ。

ま‐すほ【真赭】

(→)「まそほ」に同じ。徒然草「―の薄すすき」

Munsell color system: 7.5R6/8.5

ますほ【増穂】

姓氏の一つ。

⇒ますほ‐ざんこう【増穂残口】

ますほ‐ざんこう【増穂残口】

江戸中期の神道家・戯作者。京坂地方で講釈による通俗神道の啓蒙運動を行い、遊里研究家でもあった。著「神路の手引草」「艶道通鑑」など。(1655〜1742)

⇒ますほ【増穂】

ます‐ます【益・益々】

〔副〕

前よりも一層。いよいよ。万葉集5「いよよ―悲しかりけり」。「多々―弁ず」

まず‐まず【先ず先ず】マヅマヅ

〔副〕

①何はさておき。「―お元気で何より」

②どうやら。まあまあ。「―の天気」

ま‐すみ【真澄】

まことによく澄んでいること。まそい。「―の空」

⇒ますみ‐の‐かがみ【真澄の鏡】

ますみ【十寸見】

姓氏の一つ。

⇒ますみ‐かとう【十寸見河東】

ますみ‐かとう【十寸見河東】

河東節の家元。初世は通称天満屋藤十郎。本姓、伊藤。江戸生れ。江戸半太夫に学び、河東節を創始。(1684〜1725)

⇒ますみ【十寸見】

ますみだ‐じんじゃ【真清田神社】

愛知県一宮市真清田にある元国幣中社。祭神は天火明命あまのほあかりのみこと。尾張国一の宮。

ますみ‐の‐かがみ【真澄の鏡】

よく澄んで明らかな鏡。万葉集16「わが目らは―」

⇒ま‐すみ【真澄】

マス‐ムーブメント【mass movement】

自らの重みによって大量の岩石片・砂・泥の集合体が移動する現象。山崩れ・地滑り・岩屑がんせつ流・土石流など。

ます‐め【枡目・升目】

①枡ではかった量。

②枡形の枠・模様。「原稿用紙の―を埋める」

まずめ

日の出と日没の前後。それぞれ朝まずめ・夕まずめといい、この時刻は魚が餌をよく食うとされ、好漁の潮時。まじめ。まずみ。

マス‐メディア【mass media】

マス‐コミュニケーションの媒体。新聞・出版・放送・映画など。大衆媒体。大量伝達手段。

まず‐もって【先ず以て】マヅ‥

〔副〕

「まず」を強めていう語。何はともあれ。第一に。狂言、素襖落「―ありがたう存じまするが」

ますら【正占】

(マサウラの約)まちがいがないうらない。袖中抄「亀のうらをば亀の―とも読めり」

ます‐ら【益荒】

(マスは「増す」、ラは接尾語)

①男性的で立派なさま。万葉集17「越こしを治めに出でて来し―我すら」

②「ますらお」の略。

③「ますらかみ」の略。

⇒ますら‐お【益荒男・大夫・丈夫】

⇒ますら‐お‐の【益荒男の】

⇒ますら‐おのこ【益荒男】

⇒ますら‐お‐ぶり【益荒男振・丈夫振】

⇒ますら‐かみ【益荒神】

⇒ますら‐たけお【益荒猛男】

ますら‐お【益荒男・大夫・丈夫】‥ヲ

①立派な男。上代、朝廷に仕える官僚。のち女性に対して男性の通称。万葉集6「―と思へるわれや水茎の水城みずきの上に涙拭のごはむ」

②強く勇ましい男子。ますらたけお。万葉集6「―の高円山たかまとやまに迫せめたれば」

③狩人。猟師。〈日葡辞書〉

⇒ます‐ら【益荒】

ますら‐お‐の【益荒男の】‥ヲ‥

〔枕〕

(ますらおは常に手結たゆいをしていることから)地名「たゆい(手結)」にかかる。万葉集3「―手結が浦に」

⇒ます‐ら【益荒】

ますら‐おのこ【益荒男】‥ヲノコ

(→)「ますらお」に同じ。万葉集9「いにしへの―の相競ひ」

⇒ます‐ら【益荒】

ますら‐お‐ぶり【益荒男振・丈夫振】‥ヲ‥

賀茂真淵らの歌人たちが和歌の理想とした歌の風ふう。男性的なおおらかな歌風の意で、万葉集にはこの風があるとした。↔たおやめぶり。

⇒ます‐ら【益荒】

ますら‐かみ【益荒神】

雄々しい神。出雲風土記「吾が御子、―の御子にまさば」

⇒ます‐ら【益荒】

ますら‐たけお【益荒猛男】‥ヲ

剛勇な男。ますらお。万葉集19「―にみき奉る」

⇒ます‐ら【益荒】

ま・する【摩する】

〔他サ変〕[文]摩す(サ変)

①こする。磨く。

②近づく。せまる。「天を―・する大木」

まする

〔助動〕

「ます」の終止・連体形。同じ終止・連体形の「ます」より堅苦しい表現で、現在ではその使用が廃れつつある。

まず・るマヅル

〔自五〕

(「まずい」を動詞化した俗語)失敗する。まずいことになる。

マズルカ【mazurka ポーランド】

ポーランドの民俗舞曲マズル・オベレック・クヤヴィアクの総称。いずれも3拍子の旋回舞曲で2拍目や3拍目に強勢を持つ。テンポには遅速の差がある。ショパンのピアノ曲で知られる。

ませ

(動詞マスの連用形から)ませていること。年齢の割におとなびて見えること。また、そのような子供。おませ。早熟。老成。

ませ【籬・笆・架】

①(「間塞」または「馬塞」の意という)竹・木などで作った、低く目のあらい垣。ませがき。まがき。枕草子245「前栽植ゑ―結ひていとをかし」

②(「間狭」とも書く)劇場の枡の仕切り。

ま‐せ【馬塞】

①馬が出られないように作った垣。うませ。うまふせぎ。

②(→)厩栓棒ませんぼうに同じ。

まぜ【雑ぜ・交ぜ】

牛馬の飼料。かいば。狂言、人馬「かまひてかまひて―などよくして」

まぜ

〔接尾〕

(別のものをまぜる意から)間をおく意を表す。…おき。大鏡道長「二三日―に召すぞかし」。新古今和歌集春「風―に雪は降りつつ」

まぜ‐あわ・せる【混ぜ合わせる・交ぜ合わせる】‥アハセル

〔他下一〕

二つ以上のものをまぜていっしょにする。

ませい‐せっき【磨製石器】‥セキ‥

研磨して作った石器。新石器時代以降に使われる。ただし、磨製の技術は旧石器時代後期にすでに出現。日本では縄文・弥生時代に盛行。→石斧せきふ(図)

まぜ‐おり【交ぜ織】

2種以上の糸をまぜて織ること。また、その織物。交織。「―物」

まぜ‐かえ・す【雑ぜ返す】‥カヘス

〔他五〕

①幾度もかきまぜる。

②相手の話に口を挟んでちゃかす。揚げ足をとったりからかったりして他人の話を混乱させる。まぜっかえす。「話を―・す」

ませ‐がき【籬垣】

①竹・木などで作った、低く目のあらい垣。ませ。平家物語灌頂「間遠に結へる―や」

②杭くいの両側から黒もじ・柴などを当てて結った垣。

まぜ‐がき【混ぜ書き・交ぜ書き】

漢字と仮名とをまぜて書き記すこと。現代では特に、本来漢字で表記する語の一部を仮名で書く、「招へい」(招聘)、「語い」(語彙)の類にいう。

まぜ‐くだもの【交ぜ果物】

数種の菓子、またはくだものをまぜあわせたもの。今昔物語集24「清げなる薄様を敷きて―を入れてさし出でたり」

まぜくり‐かえ・す【雑ぜ繰り返す】‥カヘス

〔他五〕

ごちゃごちゃとまぜかえす。

まぜ‐く・る【雑ぜ繰る】

〔他五〕

ごちゃごちゃにまぜる。まぜかえす。

まぜ‐けん【雑拳】

拳の一種。本拳と虫拳とをたがいちがいに打って勝負を決するもの。また、本拳を打つべき場合に虫拳の指を出し、虫拳を打つべき場合に本拳の声を出した方を負けとするもの。

ませ‐ごし【籬越し】

①ませ垣を越えてすること。古今和歌集六帖2「―に麦はむ駒の」

②ませ垣を越えて物のやりとりをすること。一説に、(1の歌から)麦菓子。枕草子239「これ、―にさぶらふとて参らせたれば」

まぜ‐こぜ

いろいろ無秩序に取りまぜたさま。ごたまぜ。「夢と現実を―にする」

まぜ‐ごはん【混ぜ御飯】

あたたかい飯に、味付けした肉・野菜・油揚などの具ぐをかきまぜたもの。

まぜ‐ざかな【交魚】

⇒こうぎょ

まぜっ‐かえし【雑ぜっ返し】‥カヘシ

まぜかえすこと。相手の話に口を挟んでちゃかすこと。

ませ‐なんだ

(丁寧の助動詞「ます」の未然形に過去の打消の意を表す助動詞「なんだ」の付いたもの)…ませんでした。狂言、腹立てず「某はきき―が、そなたの名は何と申ぞ」

まぜ‐は【交羽】

交矧まぜはぎにした矢羽。

まぜ‐はぎ【交矧】

矢羽の走羽はしりば・弓摺羽ゆすりば・外掛羽とかけばを、それぞれちがった羽ではぐこと。

ま‐ぜま【間狭】

室内の利用できる空間が少なく、不便である。泉鏡花、婦系図「―な内には結句薩張さっぱりして可ささうなが」

まぜ‐まぜ【雑ぜ雑ぜ】

いろいろにとりまぜるさま。交互に入れまぜるさま。筑波問答「有心うしん無心とて、うるはしき連歌と狂句とを―にせられし事も常に侍り」

まぜ‐もの【交ぜ物・混ぜ物】

2種以上の物をまぜ合わせたもの。また、ある物に混入した別種の物。

マゼラン【Ferdinand Magellan】

ポルトガル生れの航海者。スペイン王カルロス1世(カール5世)に世界周航を献策。1519年9月、5隻の船を率い、西航して南米マゼラン海峡を発見・通過、太平洋に出てさらに西航、3カ月余でフィリピン諸島に達したが、先住民に殺害された。残った部下によって22年9月世界周航完成。マガリャンイス。(1480頃〜1521)

⇒マゼラン‐うん【マゼラン雲】

⇒マゼラン‐かいきょう【マゼラン海峡】

マゼラン‐うん【マゼラン雲】

(Magellanic clouds)南半球の空に輝く不規則銀河。大マゼラン雲と小マゼラン雲とがある。銀河系のまわりを回る伴銀河。マゼランが世界周航の途上で発見。

大マゼラン雲

撮影:及川聖彦

小マゼラン雲

撮影:及川聖彦

小マゼラン雲

撮影:及川聖彦

⇒マゼラン【Ferdinand Magellan】

マゼラン‐かいきょう【マゼラン海峡】‥ケフ

(Strait of Magellan)南米大陸の南端とフエゴ島との間の海峡。太平洋と大西洋とを結ぶ。1520年マゼランが通過。航海の難所として有名。マガリャネス海峡。

⇒マゼラン【Ferdinand Magellan】

マセル【Maseru】

アフリカ南部、レソト王国の首都。同国北西部、標高1500メートルの高原に位置する。人口10万9千(1986)。

ま・せる

〔自下一〕[文]ま・す(下二)

年齢の割におとなびて見える。老成する。およすぐ。ねびる。古今和歌集六帖4「―・せたりきとも見えし君かな」。「―・せた子」

ま・ぜる【交ぜる・混ぜる・雑ぜる】

〔他下一〕[文]ま・ず(下二)

①種類の異なるものを加え入れる。まじえる。また、異質のものをいっしょにして均質にする。南海寄帰内法伝平安後期点「唯だ烏長那国及び亀玆于闐に雑マセて行する者有り」。「米に麦を―・ぜる」「風呂の湯を―・ぜる」

②(言葉を)かわす。口を出す。源氏物語帚木「ことば―・ぜ給はぬを」

マゼンタ【magenta】

(イタリア、ミラノ近郊の町名に由来)

①フクシンの別称。

②明るい赤紫色。1の水溶液の色。カラー写真・絵具・印刷インクなどの三原色の一つで、緑の補色。

Munsell color system: 6RP4/14

ません‐ぼう【厩栓棒】‥バウ

厩の入口を塞ぐ棒。ませ。

ま‐そ【真麻】

麻の美称。「―群むら」「―木綿ゆう」

ま‐そ【媽祖】

中国南部の沿海地域を中心に民間で信仰される女性神。航海安全や安産の神とされ、媽祖廟に祀られる。天妃。天后。天后娘娘。→娘娘ニャンニャン

マゾ

マゾヒスト・マゾヒズムの略。↔サド

ま‐そいマソヒ

(→)真澄ますみに同じ。祝詞、神賀詞「―の大御鏡の面をおしはるかして」

まそ‐かがみ【真澄鏡・真十鏡】

(マソはマスミの転。一説に、完全の意)

[一]〔名〕

(→)「ますかがみ」に同じ。

[二]〔枕〕

「清き」「磨とぐ」「照る」「見る」「面」「ふた」「床」「掛く」などにかかる。万葉集8「―清き月夜つくよに」

まそ・し【雅し】

〔形ク〕

(マサシ(雅)の転か)真実である。確かである。一説、マタシ(全)の転で、完全であるの意。景行紀「命の―・けむ人は」

ま‐そっと

〔副〕

もう少し。もうちょっと。もそっと。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「私等は―待つて、主ぬし達が見へてから」

ま‐そで【真袖】

両袖。万葉集20「―もち涙を拭のごひ」

マゾヒスト【Masochist ドイツ】

マゾヒズムの傾向を持つ人。嗜虐的な性格の人。↔サディスト

マゾヒズム【masochism】

他者から身体的・精神的な虐待・苦痛を受けることによって満足を得る性的倒錯。一般には被虐趣味をいう。オーストリアの作家ザッヘル=マゾッホ(Sacher-Masoch1836〜1895)の描く人物がその典型であるとし、精神病学者クラフト=エビング(Krafft-Ebing1840〜1902)が命名。↔サディズム

ま‐そほ【真赭】

①赤い土。一説に、辰砂しんしゃのことかという。万葉集14「真金吹く丹生にうの―の色に出て」

②赤い色。ますほ。散木奇歌集「花薄―の糸をくりかけて」

Munsell color system: 7.5R6/8.5

⇒まそほ‐の‐すすき【真赭の薄】

まそほ‐の‐すすき【真赭の薄】

穂が赤みを帯びた美しいススキ。ますほのすすき。〈[季]秋〉

⇒ま‐そほ【真赭】

まそみ‐かがみ【真澄鏡】

(→)「ますみのかがみ」に同じ。万葉集13「たらちねの母が形見とわが持てる―に」

まそ‐むら【真麻群】

ひとかたまりの麻。万葉集14「上毛野かみつけの安蘇の―かき抱むだき」

まそ‐ゆう【真麻木綿】‥ユフ

楮こうぞの代りに麻で作ったゆう。万葉集2「三輪山の山辺―短木綿」

マソラ【Masorah】

6〜10世紀にユダヤ人学者によってなされたヘブライ語聖書の本文確定作業。アレッポ写本(10世紀)、レニングラード写本(11世紀)などが伝えられ、旧約聖書校訂の底本として活用される。

ま‐そん【摩損・磨損】

(金属面などが)すれ合って減ること。

また【叉・股・胯】

①一つの本もとから二つ以上に分かれ開いているところ。また、そのもの。法華経玄賛平安中期点「尾の頭に両の岐マタ有り」。「木の―」「道の―」

②胴から脚が分かれていくところ。またぐら。〈倭名類聚鈔3〉。「―を開く」

⇒股に掛ける

また【摩多・摩哆】

(梵語mātṛ)梵語の母音の称。→悉曇しったん→梵語

また【又・亦・復】

(「股」の意から)

[一]〔副〕

①再び。二度。万葉集6「万世に絶ゆることなく―かへり見む」。「―会いましょう」「―とない機会」

②同じく。ひとしく。源氏物語帚木「品さだまりたるなかにも―きざみきざみありて」。徒然草「これも―何時までかあらむ」。「今日も―暮れる」「―いつもの癖が出た」

③ほかに。別に。別のとき。源氏物語帚木「げにその竜田姫の錦には、―しく物あらじ」。徒然草「西山の事はかへりて―こそ思ひたため」。「―にする」「―の機会」

④新たに加わった事態に驚きや不審の念をこめていう。この上。「なぜ―」「―どうしたの」

[二]〔接続〕

①その上に。そのほかに。源氏物語胡蝶「和して―清しとうち誦じ給うて」。「彼は学才もあり―人格もすぐれている」

②ならびに。万葉集8「萩の花尾花くず花なでしこが花をみなへし―藤袴朝顔が花」

③話題を変える時にいう。それから。徒然草「―、ことなるやうもなかりけりと、手を打ちて笑ふ人あり」

[三]〔接頭〕

名詞に付けて、間接的である意を表す。「―聞き」「―貸し」「―弟子」

まだ【未だ】

〔副〕

(イマダの約)

①この時期にあることが実現していない意を表す。浜松中納言物語1「我が世にも―知らざりし暁の」。「―これから寒くなる」「―間に合う」

②今もある状態が依然として続いている意を表す。「―雨が降っている」「―子供だ」

③時間がいくらも進んでいない意を表す。「あれから―1週間だ」「―10分しかたっていない」

④さらに。もっと。「―話すことがある」

⑤よくはないけれど。どちらかと言えば。「―この方がよい」

また‐あずかり【又預り】‥アヅカリ

あずかり物をさらに預かること。狂言、富士松「預り物ならば―にせう」

また‐あとげつ【復後月】

先々月。

マタイ【Matthaeus ラテン・馬太】

キリスト十二使徒の一人。新約聖書「マタイ福音書」の著者とされる。マテオ。

⇒マタイ‐じゅなんきょく【マタイ受難曲】

⇒マタイ‐でん【マタイ伝】

⇒マタイ‐ふくいんしょ【マタイ福音書】

また・い【全い】

〔形〕[文]また・し(ク)

①欠けたところがない。ととのっている。まったし。万葉集15「命をし―・くしあらば」

②安全である。無事だ。十訓抄「かだ手は折れたれども、命は―・かりけり」

③律儀である。正直である。狂言、目近籠骨「身共は―・い者ぢやに依て」

④従順である。おとなしい。仮名草子、犬枕「人に侮あなずらるるもの…余り―・き人」

⑤愚直である。おろかである。昨日は今日の物語「それは―・い」

ま‐だい【真鯛】‥ダヒ

タイ科の海産の硬骨魚。日本各地に産し、いわゆるタイ型で全長約90センチメートルに達する。美しい桜色に青色の小点が散在、尾びれの後縁は黒い。海魚の王として古来めでたい儀式に用いる。ホンダイ。オオダイ。タイ。麦藁鯛。

マダイ

提供:東京動物園協会

⇒マゼラン【Ferdinand Magellan】

マゼラン‐かいきょう【マゼラン海峡】‥ケフ

(Strait of Magellan)南米大陸の南端とフエゴ島との間の海峡。太平洋と大西洋とを結ぶ。1520年マゼランが通過。航海の難所として有名。マガリャネス海峡。

⇒マゼラン【Ferdinand Magellan】

マセル【Maseru】

アフリカ南部、レソト王国の首都。同国北西部、標高1500メートルの高原に位置する。人口10万9千(1986)。

ま・せる

〔自下一〕[文]ま・す(下二)

年齢の割におとなびて見える。老成する。およすぐ。ねびる。古今和歌集六帖4「―・せたりきとも見えし君かな」。「―・せた子」

ま・ぜる【交ぜる・混ぜる・雑ぜる】

〔他下一〕[文]ま・ず(下二)

①種類の異なるものを加え入れる。まじえる。また、異質のものをいっしょにして均質にする。南海寄帰内法伝平安後期点「唯だ烏長那国及び亀玆于闐に雑マセて行する者有り」。「米に麦を―・ぜる」「風呂の湯を―・ぜる」

②(言葉を)かわす。口を出す。源氏物語帚木「ことば―・ぜ給はぬを」

マゼンタ【magenta】

(イタリア、ミラノ近郊の町名に由来)

①フクシンの別称。

②明るい赤紫色。1の水溶液の色。カラー写真・絵具・印刷インクなどの三原色の一つで、緑の補色。

Munsell color system: 6RP4/14

ません‐ぼう【厩栓棒】‥バウ

厩の入口を塞ぐ棒。ませ。

ま‐そ【真麻】

麻の美称。「―群むら」「―木綿ゆう」

ま‐そ【媽祖】

中国南部の沿海地域を中心に民間で信仰される女性神。航海安全や安産の神とされ、媽祖廟に祀られる。天妃。天后。天后娘娘。→娘娘ニャンニャン

マゾ

マゾヒスト・マゾヒズムの略。↔サド

ま‐そいマソヒ

(→)真澄ますみに同じ。祝詞、神賀詞「―の大御鏡の面をおしはるかして」

まそ‐かがみ【真澄鏡・真十鏡】

(マソはマスミの転。一説に、完全の意)

[一]〔名〕

(→)「ますかがみ」に同じ。

[二]〔枕〕

「清き」「磨とぐ」「照る」「見る」「面」「ふた」「床」「掛く」などにかかる。万葉集8「―清き月夜つくよに」

まそ・し【雅し】

〔形ク〕

(マサシ(雅)の転か)真実である。確かである。一説、マタシ(全)の転で、完全であるの意。景行紀「命の―・けむ人は」

ま‐そっと

〔副〕

もう少し。もうちょっと。もそっと。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「私等は―待つて、主ぬし達が見へてから」

ま‐そで【真袖】

両袖。万葉集20「―もち涙を拭のごひ」

マゾヒスト【Masochist ドイツ】

マゾヒズムの傾向を持つ人。嗜虐的な性格の人。↔サディスト

マゾヒズム【masochism】

他者から身体的・精神的な虐待・苦痛を受けることによって満足を得る性的倒錯。一般には被虐趣味をいう。オーストリアの作家ザッヘル=マゾッホ(Sacher-Masoch1836〜1895)の描く人物がその典型であるとし、精神病学者クラフト=エビング(Krafft-Ebing1840〜1902)が命名。↔サディズム

ま‐そほ【真赭】

①赤い土。一説に、辰砂しんしゃのことかという。万葉集14「真金吹く丹生にうの―の色に出て」

②赤い色。ますほ。散木奇歌集「花薄―の糸をくりかけて」

Munsell color system: 7.5R6/8.5

⇒まそほ‐の‐すすき【真赭の薄】

まそほ‐の‐すすき【真赭の薄】

穂が赤みを帯びた美しいススキ。ますほのすすき。〈[季]秋〉

⇒ま‐そほ【真赭】

まそみ‐かがみ【真澄鏡】

(→)「ますみのかがみ」に同じ。万葉集13「たらちねの母が形見とわが持てる―に」

まそ‐むら【真麻群】

ひとかたまりの麻。万葉集14「上毛野かみつけの安蘇の―かき抱むだき」

まそ‐ゆう【真麻木綿】‥ユフ

楮こうぞの代りに麻で作ったゆう。万葉集2「三輪山の山辺―短木綿」

マソラ【Masorah】

6〜10世紀にユダヤ人学者によってなされたヘブライ語聖書の本文確定作業。アレッポ写本(10世紀)、レニングラード写本(11世紀)などが伝えられ、旧約聖書校訂の底本として活用される。

ま‐そん【摩損・磨損】

(金属面などが)すれ合って減ること。

また【叉・股・胯】

①一つの本もとから二つ以上に分かれ開いているところ。また、そのもの。法華経玄賛平安中期点「尾の頭に両の岐マタ有り」。「木の―」「道の―」

②胴から脚が分かれていくところ。またぐら。〈倭名類聚鈔3〉。「―を開く」

⇒股に掛ける

また【摩多・摩哆】

(梵語mātṛ)梵語の母音の称。→悉曇しったん→梵語

また【又・亦・復】

(「股」の意から)

[一]〔副〕

①再び。二度。万葉集6「万世に絶ゆることなく―かへり見む」。「―会いましょう」「―とない機会」

②同じく。ひとしく。源氏物語帚木「品さだまりたるなかにも―きざみきざみありて」。徒然草「これも―何時までかあらむ」。「今日も―暮れる」「―いつもの癖が出た」

③ほかに。別に。別のとき。源氏物語帚木「げにその竜田姫の錦には、―しく物あらじ」。徒然草「西山の事はかへりて―こそ思ひたため」。「―にする」「―の機会」

④新たに加わった事態に驚きや不審の念をこめていう。この上。「なぜ―」「―どうしたの」

[二]〔接続〕

①その上に。そのほかに。源氏物語胡蝶「和して―清しとうち誦じ給うて」。「彼は学才もあり―人格もすぐれている」

②ならびに。万葉集8「萩の花尾花くず花なでしこが花をみなへし―藤袴朝顔が花」

③話題を変える時にいう。それから。徒然草「―、ことなるやうもなかりけりと、手を打ちて笑ふ人あり」

[三]〔接頭〕

名詞に付けて、間接的である意を表す。「―聞き」「―貸し」「―弟子」

まだ【未だ】

〔副〕

(イマダの約)

①この時期にあることが実現していない意を表す。浜松中納言物語1「我が世にも―知らざりし暁の」。「―これから寒くなる」「―間に合う」

②今もある状態が依然として続いている意を表す。「―雨が降っている」「―子供だ」

③時間がいくらも進んでいない意を表す。「あれから―1週間だ」「―10分しかたっていない」

④さらに。もっと。「―話すことがある」

⑤よくはないけれど。どちらかと言えば。「―この方がよい」

また‐あずかり【又預り】‥アヅカリ

あずかり物をさらに預かること。狂言、富士松「預り物ならば―にせう」

また‐あとげつ【復後月】

先々月。

マタイ【Matthaeus ラテン・馬太】

キリスト十二使徒の一人。新約聖書「マタイ福音書」の著者とされる。マテオ。

⇒マタイ‐じゅなんきょく【マタイ受難曲】

⇒マタイ‐でん【マタイ伝】

⇒マタイ‐ふくいんしょ【マタイ福音書】

また・い【全い】

〔形〕[文]また・し(ク)

①欠けたところがない。ととのっている。まったし。万葉集15「命をし―・くしあらば」

②安全である。無事だ。十訓抄「かだ手は折れたれども、命は―・かりけり」

③律儀である。正直である。狂言、目近籠骨「身共は―・い者ぢやに依て」

④従順である。おとなしい。仮名草子、犬枕「人に侮あなずらるるもの…余り―・き人」

⑤愚直である。おろかである。昨日は今日の物語「それは―・い」

ま‐だい【真鯛】‥ダヒ

タイ科の海産の硬骨魚。日本各地に産し、いわゆるタイ型で全長約90センチメートルに達する。美しい桜色に青色の小点が散在、尾びれの後縁は黒い。海魚の王として古来めでたい儀式に用いる。ホンダイ。オオダイ。タイ。麦藁鯛。

マダイ

提供:東京動物園協会

ま‐だい【間代】

部屋を借りる代金。部屋代。室代。

マタイ‐じゅなんきょく【マタイ受難曲】

(Matthäuspassion ドイツ)新約聖書のマタイ福音書に基づく受難曲。1729年初演のバッハ作曲のものが有名で、独唱・二重合唱・管弦楽から成る。

⇒マタイ【Matthaeus ラテン・馬太】

マタイ‐でん【マタイ伝】

(→)マタイ福音書に同じ。

⇒マタイ【Matthaeus ラテン・馬太】

また‐いとこ【再従兄弟・再従姉妹・又従兄弟・又従姉妹】

親同士がいとこである子の関係。いやいとこ。ふたいとこ。はとこ。〈倭名類聚鈔2〉

マタイ‐ふくいんしょ【マタイ福音書】

新約聖書巻頭の書で、使徒マタイの記したと伝える福音書。神の国、共同体的一致を強調。イエスの生涯と福音を旧約聖書の預言の成就と見る。西暦65年頃の作。マタイ伝。

⇒マタイ【Matthaeus ラテン・馬太】

また‐うけ【又請け】

①保証人の保証人になること。

②(→)下請したうけに同じ。

また‐うつし【復写し】

写したものをさらに転写すること。複写。

また‐うど【全人】

⇒まとうど

また‐うり【又売り】

買ったものをさらに他の人に売ること。転売。狂言、柑子俵「幸ひ代物の入用もあり、値段もよかつたに依つて―を致し」

また‐えんじゃ【又縁者】

縁者の縁者。

また‐おい【又甥】‥ヲヒ

甥の子。姪孫てっそん。

また‐がい【又買い】‥ガヒ

人が買ったものをその人からさらに買うこと。

また‐がし【又貸し】

借りたものをさらに他の人に貸すこと。転貸。「借りた本を―する」

マダガスカル【Madagascar】

アフリカ大陸の南東方、インド洋西部に位置する大島。1896年以来フランス領。1960年独立して共和国となる。北東から南西に長く、モザンビーク海峡で大陸と分離。面積59万平方キロメートル。人口1721万(2004)。首都アンタナナリヴォ。→アフリカ(図)

また‐がみ【股上・胯上】

(ズボンなどの)またの分れ目から上の長さ。↔股下

また‐がり【又借り】

人が借りているものをその人からさらに借りること。転借。「本を―する」

またがり‐だいこん【股がり大根】

(→)嫁御大根よめごだいこんに同じ。

また‐が・る【跨る】

〔自五〕

①股を開いて乗る。「鞍に―・る」

②一方から他方へかかる。わたる。三蔵法師伝承徳点「其の宮、南のかた皂澗そうかんに接し、北のかた洛浜に跨マタカレり」。「両方の分野に―・る研究」「3年に―・る工事」

またぎ

東北地方の山間に居住する古い伝統を持った狩人の群。秋田またぎは有名。起源として磐次ばんじ磐三郎の伝説を伝える。まとぎ。山立やまだち。

また‐ぎ【叉木・股木】

叉になった木。

⇒またぎ‐がた【叉木形】

まだき【夙】

〔副〕

その時期にならないのに。早くから。もう。伊勢物語「くたかけの―に鳴きてせなを遣りつる」。拾遺和歌集恋「恋すてふ我名は―立ちにけり人知れずこそ思ひ初めしか」

またぎ‐がた【叉木形】

叉木を組み合わせて図案化した文様。

⇒また‐ぎ【叉木・股木】

また‐ぎき【又聞き】

聞いた人からさらに聞き知ること。「―の話」

またく【全く】

〔副〕

(形容詞マタシの連用形から)すっかり。まったく。宇津保物語蔵開中「これをいと―返し奉るは」

また・ぐ【急ぐ・速ぐ】

〔自四〕

時を待ちかねていそぐ。はやる。あせる。古今和歌集雑体「いつしかと―・ぐ心を脛にあげて天の川原を今日や渡らむ」

また・ぐ【跨ぐ】

[一]〔他五〕

股を開いて物の上を越える。「本を―・いで通る」

[二]〔他下二〕

またがるようにする。両足をひろげて立つ。宇治拾遺物語1「西大寺と東大寺とを―・げて立ちたり」

また‐ぐら【股座・胯座】

両ももの間。股間こかん。また。

⇒またぐら‐ごうやく【股座膏薬】

またぐら‐ごうやく【股座膏薬】‥ガウ‥

(→)内股膏薬うちまたごうやくに同じ。

⇒また‐ぐら【股座・胯座】

また‐ぐわ【股鍬】‥グハ

刃先が2本以上に分かれている鍬。備中鍬。

ま‐だけ【真竹】

(マタケとも)竹の一種。最も普通の竹で関東以南の各地に、竹やぶを作る。地下に太い根茎が走る。高さ約15メートル、径10センチメートル。各節には2輪の環状隆起がある。時に枝端に花をつけるが、その後に枯れる。茎および竹の皮は有用、たけのこは食用。呉竹くれたけ。苦竹にがたけ・くちく。〈日葡辞書〉

マダケ

撮影:関戸 勇

ま‐だい【間代】

部屋を借りる代金。部屋代。室代。

マタイ‐じゅなんきょく【マタイ受難曲】

(Matthäuspassion ドイツ)新約聖書のマタイ福音書に基づく受難曲。1729年初演のバッハ作曲のものが有名で、独唱・二重合唱・管弦楽から成る。

⇒マタイ【Matthaeus ラテン・馬太】

マタイ‐でん【マタイ伝】

(→)マタイ福音書に同じ。

⇒マタイ【Matthaeus ラテン・馬太】

また‐いとこ【再従兄弟・再従姉妹・又従兄弟・又従姉妹】

親同士がいとこである子の関係。いやいとこ。ふたいとこ。はとこ。〈倭名類聚鈔2〉

マタイ‐ふくいんしょ【マタイ福音書】

新約聖書巻頭の書で、使徒マタイの記したと伝える福音書。神の国、共同体的一致を強調。イエスの生涯と福音を旧約聖書の預言の成就と見る。西暦65年頃の作。マタイ伝。

⇒マタイ【Matthaeus ラテン・馬太】

また‐うけ【又請け】

①保証人の保証人になること。

②(→)下請したうけに同じ。

また‐うつし【復写し】

写したものをさらに転写すること。複写。

また‐うど【全人】

⇒まとうど

また‐うり【又売り】

買ったものをさらに他の人に売ること。転売。狂言、柑子俵「幸ひ代物の入用もあり、値段もよかつたに依つて―を致し」

また‐えんじゃ【又縁者】

縁者の縁者。

また‐おい【又甥】‥ヲヒ

甥の子。姪孫てっそん。

また‐がい【又買い】‥ガヒ

人が買ったものをその人からさらに買うこと。

また‐がし【又貸し】

借りたものをさらに他の人に貸すこと。転貸。「借りた本を―する」

マダガスカル【Madagascar】

アフリカ大陸の南東方、インド洋西部に位置する大島。1896年以来フランス領。1960年独立して共和国となる。北東から南西に長く、モザンビーク海峡で大陸と分離。面積59万平方キロメートル。人口1721万(2004)。首都アンタナナリヴォ。→アフリカ(図)

また‐がみ【股上・胯上】

(ズボンなどの)またの分れ目から上の長さ。↔股下

また‐がり【又借り】

人が借りているものをその人からさらに借りること。転借。「本を―する」

またがり‐だいこん【股がり大根】

(→)嫁御大根よめごだいこんに同じ。

また‐が・る【跨る】

〔自五〕

①股を開いて乗る。「鞍に―・る」

②一方から他方へかかる。わたる。三蔵法師伝承徳点「其の宮、南のかた皂澗そうかんに接し、北のかた洛浜に跨マタカレり」。「両方の分野に―・る研究」「3年に―・る工事」

またぎ

東北地方の山間に居住する古い伝統を持った狩人の群。秋田またぎは有名。起源として磐次ばんじ磐三郎の伝説を伝える。まとぎ。山立やまだち。

また‐ぎ【叉木・股木】

叉になった木。

⇒またぎ‐がた【叉木形】

まだき【夙】

〔副〕

その時期にならないのに。早くから。もう。伊勢物語「くたかけの―に鳴きてせなを遣りつる」。拾遺和歌集恋「恋すてふ我名は―立ちにけり人知れずこそ思ひ初めしか」

またぎ‐がた【叉木形】

叉木を組み合わせて図案化した文様。

⇒また‐ぎ【叉木・股木】

また‐ぎき【又聞き】

聞いた人からさらに聞き知ること。「―の話」

またく【全く】

〔副〕

(形容詞マタシの連用形から)すっかり。まったく。宇津保物語蔵開中「これをいと―返し奉るは」

また・ぐ【急ぐ・速ぐ】

〔自四〕

時を待ちかねていそぐ。はやる。あせる。古今和歌集雑体「いつしかと―・ぐ心を脛にあげて天の川原を今日や渡らむ」

また・ぐ【跨ぐ】

[一]〔他五〕

股を開いて物の上を越える。「本を―・いで通る」

[二]〔他下二〕

またがるようにする。両足をひろげて立つ。宇治拾遺物語1「西大寺と東大寺とを―・げて立ちたり」

また‐ぐら【股座・胯座】

両ももの間。股間こかん。また。

⇒またぐら‐ごうやく【股座膏薬】

またぐら‐ごうやく【股座膏薬】‥ガウ‥

(→)内股膏薬うちまたごうやくに同じ。

⇒また‐ぐら【股座・胯座】

また‐ぐわ【股鍬】‥グハ

刃先が2本以上に分かれている鍬。備中鍬。

ま‐だけ【真竹】

(マタケとも)竹の一種。最も普通の竹で関東以南の各地に、竹やぶを作る。地下に太い根茎が走る。高さ約15メートル、径10センチメートル。各節には2輪の環状隆起がある。時に枝端に花をつけるが、その後に枯れる。茎および竹の皮は有用、たけのこは食用。呉竹くれたけ。苦竹にがたけ・くちく。〈日葡辞書〉

マダケ

撮影:関戸 勇

また‐げらい【又家来】

家来の家来。陪臣ばいしん。またもの。

ま‐だこ【真蛸・真章魚】

マダコ科のタコ。体長は腕を含めて約60センチメートル。各腕は頭胴の約3倍。本州以南で最も普通に漁獲される種で、世界に広く分布する。肉は美味で、重要水産物。蛸壺・やす・鉤などで捕らえる。

また‐こさく【又小作】

地主から借りた小作地をさらに第三者に貸し付けて小作させること。孫作まごさく。

また‐こもの【又小者】

小者の下につく小者。日葡辞書「マタゴモノ」

また‐こ・ゆ【胯越ゆ・跨ゆ】

〔自下二〕

またぐ。景行紀「蛇おろちを―・えて猶行いでます」

また・し【全し】

〔形ク〕

⇒またい

まだ・し【未だし】

〔形シク〕

(イマダシの約)

①まだその期に達しない。古今和歌集夏「郭公―・しき程の声を聞かばや」

②まだ不十分である。蜻蛉日記下「なからまではあそばしたなるを末なん―・しきと宣ふなる」

また‐した【股下・胯下】

(ズボンなどの)またの分れ目から裾口までの長さ。↔股上またがみ

また‐じち【又質・復質】

質取主が質物をさらに他に質入れすること。

また‐して‐も【又しても】

〔副〕

またも重ねて。懲こりずにまた。「―優勝した」「―電車事故とは」

まだ‐しも【未だしも】

〔副〕

不十分ではあるが、それでも。まだなんとか。「その方が―だ」「1度なら―、2度では許せない」

また‐しろ【胯白】

馬の毛色の名。胯の毛の白いもの。

まだ・す【遣す】

〔他四〕

(マヰ(参)イダスの約)(目上の人の所に)使いなどをさし出す。また、献上する。法華経天喜頃点「諸仏の使を遣マタシたまふこと、亦復た是くの如し」

また‐すき【股鋤】

先端が2本または3本の股になっている鋤。

また‐ずれ【股擦れ】

股の内側の皮膚がすれてすりむけること。また、その傷。

また‐ぞろ【又候】

〔副〕

またしても。またもや。

▷もう、いいかげんにしてくれというような気持をこめて使う。歌舞伎、お染久松色読販「―偽りをぬかすのぢやな」。「―お説教か」

また‐だいかん【又代官】‥クワン

鎌倉・室町幕府の職名。地頭代・守護代しゅごだいの代官。又代。

ま‐たたき【瞬き】

①またたくこと。まばたき。めばたき。目弾めはじき。瞬目しゅんもく。

②星や遠方の灯火などがちらついて見える現象。

ま‐たた・く【瞬く】

〔自五〕

(「目叩またたく」の意)

①瞼まぶたを瞬間的に開閉させる。まばたきをする。堤中納言物語「目のきろきろとして―・きゐたり」

②灯火が消えそうに明滅する。星などがちらちらする。源氏物語夕顔「火はほのかに―・きて」。「星が―・く」

③2のような状態で生きながらえている。源氏物語玉鬘「よみぢのほだしにもてわづらひ聞えてなむ―・き侍る」

またたく‐ま【瞬く間】

瞬くほどのきわめて短いあいだ。またたくうち。しゅんかん。「―に別れの時が来た」

また‐だのみ【又頼み】

人を介して頼むこと。

またたび【木天蓼】

マタタビ科の蔓性落葉低木。山地に自生し、葉は円形、夏には葉面の半分が白変する。初夏、白色5弁の花を開き、液果を黄熟する。熱湯に浸して乾燥した果実は中風・リウマチ、また強壮に効があり、名の由来は食べるとまた旅ができるからとする俗説もある。若芽も食用。猫類が好む。ナツウメ。〈[季]秋〉。「木天蓼の花」は〈[季]夏〉。貝おほひ「さかる猫は気の毒たんと―や」(信乗母)

また‐たび【股旅】

①博徒ばくと・遊び人が旅をして歩くこと。

②芸者が旅かせぎをして歩くこと。

⇒またたび‐げいしゃ【股旅芸者】

⇒またたび‐もの【股旅物】

またたび‐げいしゃ【股旅芸者】

旅芸者。またたびねこ。

⇒また‐たび【股旅】

またたび‐もの【股旅物】

演劇・映画・歌謡・小説などで、博徒などの股旅を主題としたもの。

⇒また‐たび【股旅】

ま‐たち【真太刀】

本物の太刀。真剣。崇神紀「窃ひそかに木刀こだちを作れり、形―に似る」

また‐づくり【股造り】

棟木むなぎを受けるために股木を利用して建てる掘立小屋。

ま‐たで【真蓼】

ヤナギタデの類で、香辛料として食用にするものの総称。たで。

また‐でし【又弟子】

弟子の弟子。孫弟子。

また‐と【又と】

(下に打消を伴って)同じような事物・事態が、これ・この時を除いて存しないという意を表す語。二度と。「―ない機会」「―はない品」

マタドール【matador スペイン】

闘牛で、牛に止めを刺す主役の闘牛士。馬に乗り、槍で牛を刺激し興奮させる役の闘牛士をピカドール、銛もりを首・背に打ち込む役の闘牛士をバンデリリェロという。

また‐どなり【又隣】

となりのとなり。1軒おいて隣の家。

また‐な・し【又無し】

〔形ク〕

二つとない。この上ない。ならぶものがない。源氏物語紅葉賀「御子腹にて―・くかしづかれたるは」

ま‐だに【真蜱】

マダニ亜目の大形吸血性のダニの総称。体長2〜8ミリメートル、吸血後は最大2センチメートルまで膨張。赤褐色ないし暗褐色。牛・馬・犬などの家畜や野獣に寄生、時に人間をも吸血、長時間皮膚に固着する。

まだに

また‐げらい【又家来】

家来の家来。陪臣ばいしん。またもの。

ま‐だこ【真蛸・真章魚】

マダコ科のタコ。体長は腕を含めて約60センチメートル。各腕は頭胴の約3倍。本州以南で最も普通に漁獲される種で、世界に広く分布する。肉は美味で、重要水産物。蛸壺・やす・鉤などで捕らえる。

また‐こさく【又小作】

地主から借りた小作地をさらに第三者に貸し付けて小作させること。孫作まごさく。

また‐こもの【又小者】

小者の下につく小者。日葡辞書「マタゴモノ」

また‐こ・ゆ【胯越ゆ・跨ゆ】

〔自下二〕

またぐ。景行紀「蛇おろちを―・えて猶行いでます」

また・し【全し】

〔形ク〕

⇒またい

まだ・し【未だし】

〔形シク〕

(イマダシの約)

①まだその期に達しない。古今和歌集夏「郭公―・しき程の声を聞かばや」

②まだ不十分である。蜻蛉日記下「なからまではあそばしたなるを末なん―・しきと宣ふなる」

また‐した【股下・胯下】

(ズボンなどの)またの分れ目から裾口までの長さ。↔股上またがみ

また‐じち【又質・復質】

質取主が質物をさらに他に質入れすること。

また‐して‐も【又しても】

〔副〕

またも重ねて。懲こりずにまた。「―優勝した」「―電車事故とは」

まだ‐しも【未だしも】

〔副〕

不十分ではあるが、それでも。まだなんとか。「その方が―だ」「1度なら―、2度では許せない」

また‐しろ【胯白】

馬の毛色の名。胯の毛の白いもの。

まだ・す【遣す】

〔他四〕

(マヰ(参)イダスの約)(目上の人の所に)使いなどをさし出す。また、献上する。法華経天喜頃点「諸仏の使を遣マタシたまふこと、亦復た是くの如し」

また‐すき【股鋤】

先端が2本または3本の股になっている鋤。

また‐ずれ【股擦れ】

股の内側の皮膚がすれてすりむけること。また、その傷。

また‐ぞろ【又候】

〔副〕

またしても。またもや。

▷もう、いいかげんにしてくれというような気持をこめて使う。歌舞伎、お染久松色読販「―偽りをぬかすのぢやな」。「―お説教か」

また‐だいかん【又代官】‥クワン

鎌倉・室町幕府の職名。地頭代・守護代しゅごだいの代官。又代。

ま‐たたき【瞬き】

①またたくこと。まばたき。めばたき。目弾めはじき。瞬目しゅんもく。

②星や遠方の灯火などがちらついて見える現象。

ま‐たた・く【瞬く】

〔自五〕

(「目叩またたく」の意)

①瞼まぶたを瞬間的に開閉させる。まばたきをする。堤中納言物語「目のきろきろとして―・きゐたり」

②灯火が消えそうに明滅する。星などがちらちらする。源氏物語夕顔「火はほのかに―・きて」。「星が―・く」

③2のような状態で生きながらえている。源氏物語玉鬘「よみぢのほだしにもてわづらひ聞えてなむ―・き侍る」

またたく‐ま【瞬く間】

瞬くほどのきわめて短いあいだ。またたくうち。しゅんかん。「―に別れの時が来た」

また‐だのみ【又頼み】

人を介して頼むこと。

またたび【木天蓼】

マタタビ科の蔓性落葉低木。山地に自生し、葉は円形、夏には葉面の半分が白変する。初夏、白色5弁の花を開き、液果を黄熟する。熱湯に浸して乾燥した果実は中風・リウマチ、また強壮に効があり、名の由来は食べるとまた旅ができるからとする俗説もある。若芽も食用。猫類が好む。ナツウメ。〈[季]秋〉。「木天蓼の花」は〈[季]夏〉。貝おほひ「さかる猫は気の毒たんと―や」(信乗母)

また‐たび【股旅】

①博徒ばくと・遊び人が旅をして歩くこと。

②芸者が旅かせぎをして歩くこと。

⇒またたび‐げいしゃ【股旅芸者】

⇒またたび‐もの【股旅物】

またたび‐げいしゃ【股旅芸者】

旅芸者。またたびねこ。

⇒また‐たび【股旅】

またたび‐もの【股旅物】

演劇・映画・歌謡・小説などで、博徒などの股旅を主題としたもの。

⇒また‐たび【股旅】

ま‐たち【真太刀】

本物の太刀。真剣。崇神紀「窃ひそかに木刀こだちを作れり、形―に似る」

また‐づくり【股造り】

棟木むなぎを受けるために股木を利用して建てる掘立小屋。

ま‐たで【真蓼】

ヤナギタデの類で、香辛料として食用にするものの総称。たで。

また‐でし【又弟子】

弟子の弟子。孫弟子。

また‐と【又と】

(下に打消を伴って)同じような事物・事態が、これ・この時を除いて存しないという意を表す語。二度と。「―ない機会」「―はない品」

マタドール【matador スペイン】

闘牛で、牛に止めを刺す主役の闘牛士。馬に乗り、槍で牛を刺激し興奮させる役の闘牛士をピカドール、銛もりを首・背に打ち込む役の闘牛士をバンデリリェロという。

また‐どなり【又隣】

となりのとなり。1軒おいて隣の家。

また‐な・し【又無し】

〔形ク〕

二つとない。この上ない。ならぶものがない。源氏物語紅葉賀「御子腹にて―・くかしづかれたるは」

ま‐だに【真蜱】

マダニ亜目の大形吸血性のダニの総称。体長2〜8ミリメートル、吸血後は最大2センチメートルまで膨張。赤褐色ないし暗褐色。牛・馬・犬などの家畜や野獣に寄生、時に人間をも吸血、長時間皮膚に固着する。

まだに

ます‐とり【枡取】🔗⭐🔉

ます‐とり【枡取】

枡で物をはかること。また、その人。

ます‐のみ【枡呑み】🔗⭐🔉

ます‐のみ【枡呑み】

枡に盛った酒を、枡からじかに呑むこと。

ます‐め【枡目・升目】🔗⭐🔉

ます‐め【枡目・升目】

①枡ではかった量。

②枡形の枠・模様。「原稿用紙の―を埋める」

[漢]枡🔗⭐🔉

枡 字形

〔木部4画/8画/5938・5B46〕

(国字)

〔訓〕ます

[意味]

ます。

㋐液体や穀物などの量をはかる(木製の)四角い容器。「枡酒ますざけ」

㋑四角形の区切り。「枡席ますせき」

[解字]

「升」(=ます)は、中国にもともとある字。国字は「木」を加えて意味をはっきりさせたもの。[桝]は異体字。

〔木部4画/8画/5938・5B46〕

(国字)

〔訓〕ます

[意味]

ます。

㋐液体や穀物などの量をはかる(木製の)四角い容器。「枡酒ますざけ」

㋑四角形の区切り。「枡席ますせき」

[解字]

「升」(=ます)は、中国にもともとある字。国字は「木」を加えて意味をはっきりさせたもの。[桝]は異体字。

〔木部4画/8画/5938・5B46〕

(国字)

〔訓〕ます

[意味]

ます。

㋐液体や穀物などの量をはかる(木製の)四角い容器。「枡酒ますざけ」

㋑四角形の区切り。「枡席ますせき」

[解字]

「升」(=ます)は、中国にもともとある字。国字は「木」を加えて意味をはっきりさせたもの。[桝]は異体字。

〔木部4画/8画/5938・5B46〕

(国字)

〔訓〕ます

[意味]

ます。

㋐液体や穀物などの量をはかる(木製の)四角い容器。「枡酒ますざけ」

㋑四角形の区切り。「枡席ますせき」

[解字]

「升」(=ます)は、中国にもともとある字。国字は「木」を加えて意味をはっきりさせたもの。[桝]は異体字。

広辞苑に「枡」で始まるの検索結果 1-24。