複数辞典一括検索+![]()

![]()

かい・い【痒い】🔗⭐🔉

かい・い【痒い】

〔形〕

カユイの転。

かゆ・い【痒い】🔗⭐🔉

○痒い所へ手が届くかゆいところへてがとどく🔗⭐🔉

○痒い所へ手が届くかゆいところへてがとどく

こまかな点まで行き届く。

⇒かゆ・い【痒い】

か‐ゆう【可融】

融とかし得ること。

⇒かゆう‐ごうきん【可融合金】

かゆ・う【通ふ】カユフ

〔自四〕

(上代東国方言)「かよう」の訛。万葉集20「あひてしあらば言ことも―・はむ」

が‐ゆう【臥遊】グワイウ

山水の画幅を臥しながら見て、その地に遊んだような気持で楽しむこと。

が‐ゆう【雅遊】‥イウ

風雅な遊び。詩歌の会または山水の遊びの類。

か‐ゆうかい【過融解】クワ‥

純粋液体を静かに冷却する時、その液体の温度が凝固点以下に下がっても凝固せず、液体のままでいる現象。

かゆう‐ごうきん【可融合金】‥ガフ‥

(→)易融いゆう合金に同じ。

⇒か‐ゆう【可融】

か‐ゆうずい【仮雄蕊】‥イウ‥

葯やく、時には花糸も発達せず、痕跡的になった雄しべ。雌雄異花植物の雌花の雄しべなどがこれにあたり、多くは送粉者を花に誘引するはたらきをする。

かゆうら‐の‐しんじ【粥占の神事】

神社で、正月15日に小豆粥を作る時、細い青竹または茅を入れて炊き、その管の中に入った粥または小豆の数によってその年の五穀の豊凶などを占う神事。筒粥の神事。〈[季]新年〉

かゆかき‐ぼう【粥掻き棒】‥バウ

粥占かゆうらの神事に用いる棒。棒に粥の付着する仕方によって農作物の豊凶を占い、後に田畑にその棒を立てる。→粥杖

かゆ‐づえ【粥杖】‥ヅヱ

正月15日に粥を煮る時に用いた削り木の杖や燃えさしの薪たきぎ。これで女の尻を打てば男子をはらむとされた。平安時代以来の行事。果樹を粥杖で叩き「なるかならぬか」と責める行事も各地で行われる。粥の木。〈[季]新年〉。→粥掻き棒

かゆ‐の‐き【粥の木】

(→)粥杖かゆづえに同じ。〈[季]新年〉。枕草子3「―ひきかくして、家の御達ごたち女房などのうかがふを」

かゆ‐ばしら【粥柱】

正月15日に粥の中に入れて食べる餅。また、粥杖のことをいう地方もある。〈[季]新年〉

かゆ‐ばら【粥腹】

粥ばかりすすって力の入らない腹。

カユプット【cajuput】

〔植〕

⇒カヤプテ

かゆ‐み【痒み】

(ミは接尾語)かゆい感覚。主として皮膚・粘膜の痛点の弱い刺激によって生ずる感覚。

⇒かゆみ‐どめ【痒み止め】

かゆみ‐どめ【痒み止め】

かゆみを止めるための薬。抗ヒスタミン剤や副腎皮質ホルモンを多く用いる。

⇒かゆ‐み【痒み】

か‐よ【過誉】クワ‥

ほめすぎること。過賞。過褒かほう。

が‐よ【駕輿】

人のかつぐ乗物。こし。みこし。

かよい【通い】カヨヒ

①ゆききすること。往来。交通。源氏物語夕顔「田舎の―も思ひかけねばいと心細けれ」

②行きかよう道。通い路。重之集「急ぐらむ夏の―に関すゑて」

③酒宴などの配膳・給仕などをすること。宇治拾遺物語9「ありつる宿に―しつる郎等なり」

④「通い帳」の略。

⑤(住込みに対して)通勤。「―の家政婦」

⑥(「…がよい」の形で)そこに足しげく行くこと。「医者―」「悪所―」

⑦音の通うこと。通音。

⇒かよい‐あきない【通い商い】

⇒かよい‐おとこ【通ひ男】

⇒かよい‐おんな【通ひ女】

⇒かよい‐ぐち【通い口】

⇒かよい‐ぐるま【通ひ車】

⇒かよい‐げいこ【通い稽古】

⇒かよい‐じ【通い路】

⇒かよい‐しゅう【通衆】

⇒かよい‐だる【通樽】

⇒かよい‐ちょう【通い帳】

⇒かよい‐づとめ【通い勤め】

⇒かよい‐づめ【通い詰め】

⇒かよい‐ばこ【通箱】

⇒かよい‐ぶね【通い船】

⇒かよい‐ぼん【通盆】

⇒かよい‐まど【通ひ窓】

⇒かよい‐め【通ひ女】

かよい‐あきない【通い商い】カヨヒアキナヒ

店を持たず、通って行って商いをすること。また、その人。行商。好色一代男2「丹後宮津へ―する者あり」

⇒かよい【通い】

かよい‐おとこ【通ひ男】カヨヒヲトコ

密かに女のもとに通って来る男。浄瑠璃、井筒業平河内通「疑ひもなく…―の有よな」

⇒かよい【通い】

かよい‐おんな【通ひ女】カヨヒヲンナ

①別に囲っておいて、男が通って行く女。好色一代女5「門前町の御下屋敷に置かれ、折ふしの御―とはなりぬ」

②給仕の女。

⇒かよい【通い】

かよい‐ぐち【通い口】カヨヒ‥

茶室で、亭主口以外の給仕人の出入口。火灯形・壺形・洞形に壁を切ったもの。また、亭主口を兼ねたものもある。給仕口。禿口かむろぐち。

⇒かよい【通い】

かよい‐ぐるま【通ひ車】カヨヒ‥

ある所に通って行く車。特に、女のもとに通う車。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「―は小町があだの情に乗せられ」

⇒かよい【通い】

かよい‐げいこ【通い稽古】カヨヒ‥

師の家に通って稽古すること。また、出で稽古。梅暦「―の朝帰り」

⇒かよい【通い】

かよいこまち【通小町】カヨヒ‥

能。古作を観阿弥改作、世阿弥補作。深草の四位少将が小野小町の許へ百夜通いをして最後の日に死んだ伝説により、少将の霊が死後も小町の成仏を妨げることを描く。古称、四位少将。

かよい‐じ【通い路】カヨヒヂ

行き通う道筋。かよいみち。つうろ。古今和歌集物名「春霞中し―なかりせば秋来る雁は帰らざらまし」

⇒かよい【通い】

かよい‐しゅう【通衆】カヨヒ‥

鎌倉・室町時代、諸大名家の給仕や陪膳にあたった者。→荷用かよう。

⇒かよい【通い】

かよい‐だる【通樽】カヨヒ‥

①酒屋から得意先へ配達する小さい酒樽。

②祝儀に用いる酒樽。

⇒かよい【通い】

かよい‐ちょう【通い帳】カヨヒチヤウ

掛買かけがいの時、品名・金高・月日などを記して、後日、金銭を授受する時の覚えとする帳簿。また、預金の帳簿。かよい。つうちょう。

⇒かよい【通い】

かよい‐づとめ【通い勤め】カヨヒ‥

商家の番頭などが、主家に住み込まずに自宅から通って勤めること。

⇒かよい【通い】

かよい‐づめ【通い詰め】カヨヒ‥

絶えず通うこと。

⇒かよい【通い】

かよい‐つ・める【通い詰める】カヨヒ‥

〔自下一〕

休むことなく通う。日をおかず通い続ける。

かよい‐ばこ【通箱】カヨヒ‥

①商店で品物を入れて得意先に送る小さい箱。

②座敷飾りの小箱。厨子ずしなどの上に飾りおくもの。

③医者が往診のとき持って行く薬箱。

⇒かよい【通い】

かよい‐ぶね【通い船】カヨヒ‥

川や港で、本船と陸地との連絡のために用いる小船。世間胸算用1「外に江戸船一艘、五人乗りの御座船、―付けて売り申し候」

⇒かよい【通い】

かよい‐ぼん【通盆】カヨヒ‥

給仕につかう盆。日本永代蔵4「―なしに、手から手にとりて」

⇒かよい【通い】

かよい‐まど【通ひ窓】カヨヒ‥

男女があいびきする窓。

⇒かよい【通い】

かよい‐め【通ひ女】カヨヒ‥

(→)「かよいおんな」に同じ。

⇒かよい【通い】

か‐よう【斯様】‥ヤウ

このよう。こんなふう。「―な次第で遅れました」「―に考えます」

か‐よう【火曜】クワエウ

日曜から始まる1週の第3日。火曜日。

か‐よう【加養】‥ヤウ

養生をすること。

か‐よう【可溶】

液体に溶解すること。

⇒かよう‐か【可溶化】

⇒かよう‐せい【可溶性】

か‐よう【仮葉】‥エフ

〔生〕(→)偽葉に同じ。

か‐よう【花葉】クワエフ

①被子植物の花を構成する萼片・花弁・雄しべ・心皮などの器官を、葉の変形と見ていう語。

②蘚せん類の造卵器や造精器を保護する葉。茎の上部に密集して生え、普通の葉とは異なる。→苔こけ植物(図)

か‐よう【花様】クワヤウ

①花の模様。

②花の形。

か‐よう【佳容】

美しい容貌。

か‐よう【哥窯】‥エウ

中国、宋代に浙江省竜泉に開かれたと伝える青磁窯。素地きじに鉄分を含み、失透性の白い釉面に貫乳があるのが特徴とされる。

か‐よう【荷用・加用】

(「通う」から)鎌倉・室町幕府で、陪膳・給仕の役に当たること。また、その人。大名家では通衆かよいしゅう。沙石集2「正月一日に―しけるが」→手長てなが3

か‐よう【荷葉】‥エフ

①ハスの葉。

②薫物たきものの一種。蓮花の香に擬して、沈香じんこう・丁子ちょうじ・白檀びゃくだん・貝香かいこう・甘松かんしょう・安息香などを合わせる。→練香ねりこう

か‐よう【歌謡】‥エウ

①韻文形式の文学の総称。

②韻文形式の作品中、特に音楽性を伴う口唱文学。民謡・童謡・唱歌・俗謡・流行歌・俚謡などの総称。

③謡い物や音楽を伴う語り物。

⇒かよう‐きょく【歌謡曲】

⇒かよう‐けいしき【歌謡形式】

かよ・う【通う】カヨフ

〔自五〕

①そこに何度も行く。行き来する。特に、古語では、男が結婚した女のもとへ行く。結婚する。万葉集9「紀の国に止まず―・はむ都麻つまの社もり」。「学校へ―・う道」「病院に―・う」「鳥も―・わぬ孤島」

②互いに理解しあっての交わりがある。両者の間を行き来する。通じる。とどく。欽明紀「高麗と新羅と通和かよひて勢をあはせて」。万葉集8「吾が遠嬬とおつまの言そ―・はぬ」。「心が―・う」

③それについて十分に知る。通じる。源氏物語御法「仏の道にさへ―・ひ給ひける御心のほど」

④似かよう。相通じる。源氏物語桐壺「太液の芙蓉、未央びようの柳もげに―・ひたりしかたちを」。「両者の言い分には―・うところがある」

⑤交叉こうさする。入りまじる。拾遺和歌集雑賀「松が枝の―・へる枝をとぐらにてすだてらるべき鶴のひなかな」

⑥きまった順路を引き続き通る。通じる。流通する。平家物語9「わづかに―・ひつる息もはや絶えはてぬ」。「血が―・っていない」「針金に電気が―・う」

⑦発音や文字の音おんが通じあう。音が相通そうつうする。沙石集(一本)「死といふことおそろしくいまはしき故に、文字の音こえの―・へるばかりにて、四あるものを忌みて」。「『わななく』は『をののく』に―・う」

かよう‐か【可溶化】‥クワ

〔化〕(solubilization)水に難溶または不溶の物質が、界面活性剤の共存により溶解するようになること。水溶液中で界面活性剤のつくるミセルの中に取り込まれることによる。溶解化。

⇒か‐よう【可溶】

かよう‐かみ【通ふ神】カヨフ‥

道祖神のこと。遊女などが手紙の封じ目に書いてその安着を祈った。

かよう‐きょく【歌謡曲】‥エウ‥

①歌。とくに西洋の歌曲(リート)をいう。1930年代以前に使われた語。

②日本に伝わるさまざまな音楽と欧米の音楽の混合から生まれた流行歌の総称。1930年代に日本放送協会やレコード会社が使い始めて広まった。

⇒か‐よう【歌謡】

かよう‐けいしき【歌謡形式】‥エウ‥

(→)リート形式に同じ。

⇒か‐よう【歌謡】

がよう‐し【画用紙】グワ‥

絵をかくのに用いる厚手の洋紙。

かよう‐せい【可溶性】

液体中に溶解し得る性質。

⇒か‐よう【可溶】

かよう‐せい【可用性】

(availability)コンピューターで、システムの壊れにくさのこと。

かよう‐もん【嘉陽門】‥ヤウ‥

平安京内裏の内郭十二門の一つ。東面して宣陽門の北にある。左廂門。→内裏(図)

か‐よく【寡欲】クワ‥

欲が少ないこと。「―の人」

が‐よく【我欲】

他人にかまわず、自己の利のみを欲する欲望。「―を捨てる」

かよく‐かん【嘉峪関】‥クワン

中国甘粛省北西部、嘉峪関市西部にあった関所。嘉峪山の麓、万里の長城の西端。南に崑崙こんろん、北に天山が迫る所。明初以来、西北辺境の重要な軍事基地。鉄工業が盛ん。

か‐よけ【蚊除け】

蚊を追い払うこと。また、蚊を追い払うのに用いるもの。

かよ‐ちょう【駕輿丁】‥チヤウ

貴人の駕籠かご・輿こしをかく人。紫式部日記「―の、さる身のほどながら階はしよりのぼりて」

⇒かよちょう‐ざ【駕輿丁座】

かよちょう‐ざ【駕輿丁座】‥チヤウ‥

中世、駕輿丁が結成した座。禁裏左右近衛・左右兵衛の四府駕輿丁座が名高い。座衆は課役免除の特権を利用して各種商業に進出。

⇒かよ‐ちょう【駕輿丁】

かより‐かくよ・る【か寄りかく寄る】

〔自四〕

あっちへ寄り、こっちへ寄る。万葉集2「浪の共むた―・る玉藻なす寄り寝し妹を」

か‐よ・る【か寄る】

〔自四〕

(カは接頭語)近づく。よる。寄り添う。一説に、ゆらゆら動く。源氏物語初音「竹川うたひて―・れる姿」

か‐よわ・い【か弱い】

〔形〕[文]かよわ・し(ク)

(カは接頭語)いかにも弱々しい。源氏物語桐壺「我が身は―・くものはかなき有様にて」。「―・い女の身」

かよわく【通はく】カヨハク

(カヨフのク語法)通うこと。万葉集2「君きみが御言みことを持ちて―」

かよわ・す【通わす】カヨハス

[一]〔自五〕

(動詞カヨフ(通)に尊敬の助動詞スの付いたもの)お通いになる。万葉集11「畳薦たたみこも隔て編む数―・さば」

[二]〔他五〕

通うようにする。つうじさせる。平家物語10「頼朝に心を―・して」

かよわせ‐ぶみ【通わせ文】カヨハセ‥

恋ぶみ。艶書えんしょ。けそうぶみ。

から【空・虚】

(殻からの意から)

➊着目する範囲に何もないこと。

①内部にものがないこと。「家を―にする」「―箱」

②何も持たないこと。「―手」「―身」

➋真実のないこと。実質のないこと。空疎。「―元気」「―約束」

から【故】

①理由を示す。ゆえ。ため。万葉集20「我が母の袖持ち撫でて我が―に泣きし心を忘らえぬかも」

②あいだ。うち。万葉集6「故郷は遠くもあらず一重山越ゆるが―に思ひそ吾がせし」

から【枯】

(→)「かれ(枯)」に同じ。複合語に用いられる。「―野」「―山」

から【殻・骸】

①外部をおおっている固いもの。外皮。比喩的に、自分を外界からへだてるもの。また、その内的世界。徒然草「豆の―を焚きて」。「卵の―」「自分の―に閉じこもる」

②内部の空虚となった外皮。あきがら。もぬけのから。ぬけがら。古今和歌集物名「空蝉うつせみの―は木ごとにとどむれど」。「弁当の―」

③魂の去った身。なきがら。むくろ。死骸。源氏物語夕顔「ただ今の―を見では、またいつの世にかありし形をも見む」

④豆腐の滓かす。おから。

⇒殻を破る

から【涸・乾】

(→)「かれ(涸)」に同じ。複合語に用いられる。「―井」「―咳」

から【幹・柄】

(「殻から」と同源)

①木のみき。草の茎。万葉集11「わが屋戸の穂蓼ほたで古―つみ生おおし」

②矢の箆の。

③器物の柄え。〈倭名類聚鈔16〉

④柄えのある器物を数える語。狂言、宝の槌「それならば鉄砲を百―」

から【韓・唐・漢】

①(朝鮮南部の古国の名に基づく)朝鮮の古称。万葉集16「―国の虎とふ神を生取いけどりに」

②中国の古称。また中国から渡来の物事に添えていう語。源氏物語葵「あはれなるふる事ども、―のも大和のも書きけがしつつ」。「―物」「―歌」

③転じて、ひろく外国の称。また、外国から渡来の物事に添えていう語。徒然草「―の大和の、珍しくえならぬ調度ども」。「―犬」

④唐織の略。源氏物語花宴「桜の―の綺きの御直衣」

⇒唐へ投銀

から【加羅】

(→)伽耶かやに同じ。

か‐ら【果蓏】クワ‥

木の実と草の実。「―にも理あり」

か‐ら【掛絡・掛落・掛羅】クワ‥

①〔仏〕(掛けて身に絡まとうの意)禅僧が平素用いる、首に掛けて胸間に垂れる小さい方形の五条の袈裟けさ。また、その左側の紐に付けた鐶わ。太平記29「袴ばかりに―懸けて」→威儀細いぎぼそ。

②根付。また、根付のある印籠・巾着・煙草入れなどの称。好色一代男5「一人は象牙の―より艾もぐさを取り出し」

から

〔副〕

からきし。まるで。仮名文章娘節用「―手に負へねえから、親父おやじはおほおこりで」

から

〔助詞〕

(万葉集に助詞「が」「の」に付いた例があり、語源は体言と推定でき、「うから」「やから」「はらから」などの「から」と同源とも、「国柄」「人柄」の「柄から」と同源とも)

➊(格助詞)

①㋐(場所を示す語に付いて)動作の経由点を示す。万葉集17「ほととぎす鳴きて過ぎにし岡び―秋風吹きぬよしもあらなくに」。「窓―捨てる」「裏通り―行く」

㋑(平安時代以降の用法)起点となる場所・時を示す。古今和歌集物名「浪の花沖―咲きて散り来めり水の春とは風やなるらむ」。蜻蛉日記上「こぞ―山ごもりして侍るなり」。土佐日記「明けぬ―船を引きつつのぼれども」。日葡辞書「コレカラアレマデ」。浄瑠璃、卯月潤色「谷―水を汲んで来て」。「端―端まで人で埋まる」「明日―始める」「家―駅まで五分」「出来て―が心配だ」

㋒(動詞連体形に付いて)後の事態が、前に引き続いて直ちに起こることをいう。…するとすぐ。…するや否や。…だけでもう。古今和歌集別「惜しむ―恋しきものを白雲の立ちなむ後は何心地せむ」

㋓動作の発する人物を示す。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「お乳の人はどこにぞ。御前―召します」。「私―言って聞かせましょう」「君―得た情報」「父―叱られた」

㋔一連の動作の始まりを示す。歌舞伎、傾城江戸桜「そち―鉄火を取らすぞ」。浄瑠璃、心中天の網島「先づ礼―いひましよ」

㋕起算のはじめを示す。多く、下限をいう。「十二三―八つ九つの娘」「千人―の人が死んだ」

㋖最初だけを示し、後も同様であることを推量させ、強調する。「長―してこの体たらく」「うまい料理は材料―違う」

②㋐原因・理由を表す。…によって。…のせいで。…ゆえ。…なので。万葉集9「己なが心―鈍おそやこの君」。源氏物語帚木「ただ見る人―艶にもすごくも見ゆるなりけり」。浄瑠璃、心中天の網島「やいやい、そのたわけ―事起る」。「些細なこと―喧嘩になる」「必要―発明が生まれる」「寒さの折―お気をつけて」

㋑手段を表す。…で。…によって。落窪物語1「かち―参りて」。歌舞伎、水木辰之助餞振舞「おれが手―やつてもだんないか」

㋒資料・素材・原料を示す。…を使って。…で。史記抄「漢書と云も、史記―できたほどにぞ」。「日本酒は米―作る」

▷類義の格助詞に「より」があるが、現代語では「より」は比較の基準を表す言い方に偏り、他の言い方は文語的用法に多くみられる。→より。

➋(接続助詞)

①原因・理由を示す。…のために。…ので。毎月抄「古風の見え侍る―、か様に申せば、又御退屈や候はんずらめなれども」。山谷詩抄「民をあなどる―けがをするぞ」。「うまい―食べすぎた」「よい子だ―おとなしくしなさい」「疲れた―って、休めない」

②(「…―は」「…―には」の形で)決意・判断の根拠を示す。…する以上は。…する上は。狂言、宗論「かう参る―は…都までは、とくと御供致さう」。「やる―には立派にやれ」

③(「…て―」の形で)順接の仮定条件を表す。…するとしたら。…ならば。浄瑠璃、博多小女郎波枕「聞入れじ、聞入れて―小女郎が恥」。浄瑠璃、心中重井筒「いや、もはや来られませぬ。来て―、今度は出されませぬ」

▷格助詞から転じた用法で、中世以降の用法。原因・理由を表す類義の接続助詞に「ので」があるが、「ので」には主観的根拠に基づく用法はない。

がら

(がらがらと崩れる意。「瓦落」は当て字)相場の暴落。

がら

①品質の劣った粗製のコークス。

②肉を取った後の鶏の骨。煮出してスープなどをとる。

がら【柄】

①なり。体格。「―が大きい」

②その人の地位・能力・性格・品位など。「―が悪い」「人―」

③織物などの模様。「派手な―」

④(接尾語的に)そのものの性質やおかれている状況。「時節―」「場所―」

⇒柄にもない

がら

〔副〕

すっかり。全く。がらりと。浮世風呂前「この事を、―打つ知つて」

カラー【calla】

サトイモ科の多年草。南アフリカ原産で観賞用。水湿地を好む。高さ1メートル内外。葉は大きく光沢がある。夏、長い花茎の頂部に、大きな白色の苞に包まれた肉穂花序がつく。温室で冬・春に開花させ、切花とする。オランダカイウ。

カラー(オランダカイウ)

提供:OPO

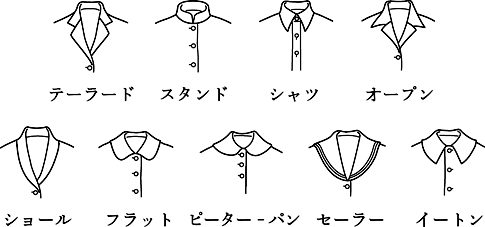

カラー【collar】

洋服の襟。取り外せるものと身頃に付いたものとがある。

カラー

カラー【collar】

洋服の襟。取り外せるものと身頃に付いたものとがある。

カラー

テーラード‐カラー【tailored collar】

スタンド‐カラー

シャツ‐カラー【shirt collar】

オープン‐カラー【open collar】

ショール‐カラー【shawl collar】

ピーター‐パン‐カラー【Peter Pan collar】

フラット‐カラー【flat collar】

セーラー‐カラー【sailor collar】

イートン‐カラー【Eton collar】

カラー【colo(u)r】

①色。色彩。

②(モノクロームに対して)色がついていること。多色であること。「―写真」

③絵の具。「ポスター‐―」

④特色。持ち味。「チームの―」「ローカル‐―」

⑤カラー‐フィルム・カラー‐テレビなどの略。「―で撮る」

⇒カラー‐えいが【カラー映画】

⇒カラー‐コーン

⇒カラー‐コンディショニング【colo(u)r conditioning】

⇒カラー‐しゃしん【カラー写真】

⇒カラー‐じゅぞうかん【カラー受像管】

⇒カラー‐スキャナー【colo(u)r scanner】

⇒カラー‐チャート【colo(u)r chart】

⇒カラー‐テレビ

⇒カラー‐ネガ‐フィルム【colo(u)r negative film】

⇒カラー‐フィルム【colo(u)r film】

⇒カラー‐プリント【colo(u)r print】

⇒カラー‐ボール

⇒カラー‐マッチング【colo(u)r matching】

⇒カラー‐マネージメント【colo(u)r management】

⇒カラー‐リバーサル‐フィルム【colo(u)r reversal film】

カラー【Paul Karrer】

スイスの有機化学者。チューリヒ大学教授。カロテン・ビタミンA・ビタミンB2などの構造を明らかにした。ノーベル賞。(1889〜1971)

から‐あい【韓藍】‥アヰ

①〔植〕ケイトウ(鶏頭)の別名。万葉集7「―の花を誰か採つみけむ」

②美しい藍色。続古今和歌集恋「大和にはあらぬ―の」

カラー‐えいが【カラー映画】‥グワ

映像に色彩のある映画。色彩映画。天然色映画。

⇒カラー【colo(u)r】

から‐あおい【唐葵・蜀葵】‥アフヒ

タチアオイの古名。枕草子66「―日の影にしたがひてかたぶくこそ」

がら‐あき【がら空き・がら明き】

中がほとんどからであるさま。がらすき。「―の映画館」

から‐あげ【空揚げ】

(「唐揚げ」とも書く)小魚・鶏肉などを、衣をつけずに、あるいは小麦粉・片栗粉などを軽くまぶして油で揚げること。また、その揚げたもの。

カラー‐コーン

(和製語colo(u)r cone)交通制限などを示す円錐形の標識。商標名。パイロン。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐コンディショニング【colo(u)r conditioning】

(→)色彩調節に同じ。

⇒カラー【colo(u)r】

カラ‐アザール【kālā-āzār ヒンディー】

インド・中国・中央アジア・地中海沿岸・中央アフリカ・南アメリカなどの地方病。リーシュマニアという鞭毛虫類が病原体でサシチョウバエの媒介により感染し、間欠性の高熱に続き、貧血・肝脾腫・腹水などを呈し、皮膚に黒褐色の色素沈着を来す。黒熱病。

から‐あし【空足】

①むだ足。

②はだし。すあし。

⇒空足を踏む

カラー‐しゃしん【カラー写真】

被写体の色と明暗の調子を再現した写真。色彩写真。天然色写真。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐じゅぞうかん【カラー受像管】‥ザウクワン

カラー‐テレビ用の受像管。赤・緑・青3色の点状蛍光体を塗り分けた3色ブラウン管、その他種々の方式のものがある。

⇒カラー【colo(u)r】

テーラード‐カラー【tailored collar】

スタンド‐カラー

シャツ‐カラー【shirt collar】

オープン‐カラー【open collar】

ショール‐カラー【shawl collar】

ピーター‐パン‐カラー【Peter Pan collar】

フラット‐カラー【flat collar】

セーラー‐カラー【sailor collar】

イートン‐カラー【Eton collar】

カラー【colo(u)r】

①色。色彩。

②(モノクロームに対して)色がついていること。多色であること。「―写真」

③絵の具。「ポスター‐―」

④特色。持ち味。「チームの―」「ローカル‐―」

⑤カラー‐フィルム・カラー‐テレビなどの略。「―で撮る」

⇒カラー‐えいが【カラー映画】

⇒カラー‐コーン

⇒カラー‐コンディショニング【colo(u)r conditioning】

⇒カラー‐しゃしん【カラー写真】

⇒カラー‐じゅぞうかん【カラー受像管】

⇒カラー‐スキャナー【colo(u)r scanner】

⇒カラー‐チャート【colo(u)r chart】

⇒カラー‐テレビ

⇒カラー‐ネガ‐フィルム【colo(u)r negative film】

⇒カラー‐フィルム【colo(u)r film】

⇒カラー‐プリント【colo(u)r print】

⇒カラー‐ボール

⇒カラー‐マッチング【colo(u)r matching】

⇒カラー‐マネージメント【colo(u)r management】

⇒カラー‐リバーサル‐フィルム【colo(u)r reversal film】

カラー【Paul Karrer】

スイスの有機化学者。チューリヒ大学教授。カロテン・ビタミンA・ビタミンB2などの構造を明らかにした。ノーベル賞。(1889〜1971)

から‐あい【韓藍】‥アヰ

①〔植〕ケイトウ(鶏頭)の別名。万葉集7「―の花を誰か採つみけむ」

②美しい藍色。続古今和歌集恋「大和にはあらぬ―の」

カラー‐えいが【カラー映画】‥グワ

映像に色彩のある映画。色彩映画。天然色映画。

⇒カラー【colo(u)r】

から‐あおい【唐葵・蜀葵】‥アフヒ

タチアオイの古名。枕草子66「―日の影にしたがひてかたぶくこそ」

がら‐あき【がら空き・がら明き】

中がほとんどからであるさま。がらすき。「―の映画館」

から‐あげ【空揚げ】

(「唐揚げ」とも書く)小魚・鶏肉などを、衣をつけずに、あるいは小麦粉・片栗粉などを軽くまぶして油で揚げること。また、その揚げたもの。

カラー‐コーン

(和製語colo(u)r cone)交通制限などを示す円錐形の標識。商標名。パイロン。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐コンディショニング【colo(u)r conditioning】

(→)色彩調節に同じ。

⇒カラー【colo(u)r】

カラ‐アザール【kālā-āzār ヒンディー】

インド・中国・中央アジア・地中海沿岸・中央アフリカ・南アメリカなどの地方病。リーシュマニアという鞭毛虫類が病原体でサシチョウバエの媒介により感染し、間欠性の高熱に続き、貧血・肝脾腫・腹水などを呈し、皮膚に黒褐色の色素沈着を来す。黒熱病。

から‐あし【空足】

①むだ足。

②はだし。すあし。

⇒空足を踏む

カラー‐しゃしん【カラー写真】

被写体の色と明暗の調子を再現した写真。色彩写真。天然色写真。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐じゅぞうかん【カラー受像管】‥ザウクワン

カラー‐テレビ用の受像管。赤・緑・青3色の点状蛍光体を塗り分けた3色ブラウン管、その他種々の方式のものがある。

⇒カラー【colo(u)r】

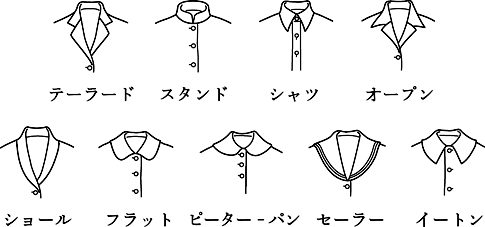

カラー【collar】

洋服の襟。取り外せるものと身頃に付いたものとがある。

カラー

カラー【collar】

洋服の襟。取り外せるものと身頃に付いたものとがある。

カラー

テーラード‐カラー【tailored collar】

スタンド‐カラー

シャツ‐カラー【shirt collar】

オープン‐カラー【open collar】

ショール‐カラー【shawl collar】

ピーター‐パン‐カラー【Peter Pan collar】

フラット‐カラー【flat collar】

セーラー‐カラー【sailor collar】

イートン‐カラー【Eton collar】

カラー【colo(u)r】

①色。色彩。

②(モノクロームに対して)色がついていること。多色であること。「―写真」

③絵の具。「ポスター‐―」

④特色。持ち味。「チームの―」「ローカル‐―」

⑤カラー‐フィルム・カラー‐テレビなどの略。「―で撮る」

⇒カラー‐えいが【カラー映画】

⇒カラー‐コーン

⇒カラー‐コンディショニング【colo(u)r conditioning】

⇒カラー‐しゃしん【カラー写真】

⇒カラー‐じゅぞうかん【カラー受像管】

⇒カラー‐スキャナー【colo(u)r scanner】

⇒カラー‐チャート【colo(u)r chart】

⇒カラー‐テレビ

⇒カラー‐ネガ‐フィルム【colo(u)r negative film】

⇒カラー‐フィルム【colo(u)r film】

⇒カラー‐プリント【colo(u)r print】

⇒カラー‐ボール

⇒カラー‐マッチング【colo(u)r matching】

⇒カラー‐マネージメント【colo(u)r management】

⇒カラー‐リバーサル‐フィルム【colo(u)r reversal film】

カラー【Paul Karrer】

スイスの有機化学者。チューリヒ大学教授。カロテン・ビタミンA・ビタミンB2などの構造を明らかにした。ノーベル賞。(1889〜1971)

から‐あい【韓藍】‥アヰ

①〔植〕ケイトウ(鶏頭)の別名。万葉集7「―の花を誰か採つみけむ」

②美しい藍色。続古今和歌集恋「大和にはあらぬ―の」

カラー‐えいが【カラー映画】‥グワ

映像に色彩のある映画。色彩映画。天然色映画。

⇒カラー【colo(u)r】

から‐あおい【唐葵・蜀葵】‥アフヒ

タチアオイの古名。枕草子66「―日の影にしたがひてかたぶくこそ」

がら‐あき【がら空き・がら明き】

中がほとんどからであるさま。がらすき。「―の映画館」

から‐あげ【空揚げ】

(「唐揚げ」とも書く)小魚・鶏肉などを、衣をつけずに、あるいは小麦粉・片栗粉などを軽くまぶして油で揚げること。また、その揚げたもの。

カラー‐コーン

(和製語colo(u)r cone)交通制限などを示す円錐形の標識。商標名。パイロン。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐コンディショニング【colo(u)r conditioning】

(→)色彩調節に同じ。

⇒カラー【colo(u)r】

カラ‐アザール【kālā-āzār ヒンディー】

インド・中国・中央アジア・地中海沿岸・中央アフリカ・南アメリカなどの地方病。リーシュマニアという鞭毛虫類が病原体でサシチョウバエの媒介により感染し、間欠性の高熱に続き、貧血・肝脾腫・腹水などを呈し、皮膚に黒褐色の色素沈着を来す。黒熱病。

から‐あし【空足】

①むだ足。

②はだし。すあし。

⇒空足を踏む

カラー‐しゃしん【カラー写真】

被写体の色と明暗の調子を再現した写真。色彩写真。天然色写真。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐じゅぞうかん【カラー受像管】‥ザウクワン

カラー‐テレビ用の受像管。赤・緑・青3色の点状蛍光体を塗り分けた3色ブラウン管、その他種々の方式のものがある。

⇒カラー【colo(u)r】

テーラード‐カラー【tailored collar】

スタンド‐カラー

シャツ‐カラー【shirt collar】

オープン‐カラー【open collar】

ショール‐カラー【shawl collar】

ピーター‐パン‐カラー【Peter Pan collar】

フラット‐カラー【flat collar】

セーラー‐カラー【sailor collar】

イートン‐カラー【Eton collar】

カラー【colo(u)r】

①色。色彩。

②(モノクロームに対して)色がついていること。多色であること。「―写真」

③絵の具。「ポスター‐―」

④特色。持ち味。「チームの―」「ローカル‐―」

⑤カラー‐フィルム・カラー‐テレビなどの略。「―で撮る」

⇒カラー‐えいが【カラー映画】

⇒カラー‐コーン

⇒カラー‐コンディショニング【colo(u)r conditioning】

⇒カラー‐しゃしん【カラー写真】

⇒カラー‐じゅぞうかん【カラー受像管】

⇒カラー‐スキャナー【colo(u)r scanner】

⇒カラー‐チャート【colo(u)r chart】

⇒カラー‐テレビ

⇒カラー‐ネガ‐フィルム【colo(u)r negative film】

⇒カラー‐フィルム【colo(u)r film】

⇒カラー‐プリント【colo(u)r print】

⇒カラー‐ボール

⇒カラー‐マッチング【colo(u)r matching】

⇒カラー‐マネージメント【colo(u)r management】

⇒カラー‐リバーサル‐フィルム【colo(u)r reversal film】

カラー【Paul Karrer】

スイスの有機化学者。チューリヒ大学教授。カロテン・ビタミンA・ビタミンB2などの構造を明らかにした。ノーベル賞。(1889〜1971)

から‐あい【韓藍】‥アヰ

①〔植〕ケイトウ(鶏頭)の別名。万葉集7「―の花を誰か採つみけむ」

②美しい藍色。続古今和歌集恋「大和にはあらぬ―の」

カラー‐えいが【カラー映画】‥グワ

映像に色彩のある映画。色彩映画。天然色映画。

⇒カラー【colo(u)r】

から‐あおい【唐葵・蜀葵】‥アフヒ

タチアオイの古名。枕草子66「―日の影にしたがひてかたぶくこそ」

がら‐あき【がら空き・がら明き】

中がほとんどからであるさま。がらすき。「―の映画館」

から‐あげ【空揚げ】

(「唐揚げ」とも書く)小魚・鶏肉などを、衣をつけずに、あるいは小麦粉・片栗粉などを軽くまぶして油で揚げること。また、その揚げたもの。

カラー‐コーン

(和製語colo(u)r cone)交通制限などを示す円錐形の標識。商標名。パイロン。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐コンディショニング【colo(u)r conditioning】

(→)色彩調節に同じ。

⇒カラー【colo(u)r】

カラ‐アザール【kālā-āzār ヒンディー】

インド・中国・中央アジア・地中海沿岸・中央アフリカ・南アメリカなどの地方病。リーシュマニアという鞭毛虫類が病原体でサシチョウバエの媒介により感染し、間欠性の高熱に続き、貧血・肝脾腫・腹水などを呈し、皮膚に黒褐色の色素沈着を来す。黒熱病。

から‐あし【空足】

①むだ足。

②はだし。すあし。

⇒空足を踏む

カラー‐しゃしん【カラー写真】

被写体の色と明暗の調子を再現した写真。色彩写真。天然色写真。

⇒カラー【colo(u)r】

カラー‐じゅぞうかん【カラー受像管】‥ザウクワン

カラー‐テレビ用の受像管。赤・緑・青3色の点状蛍光体を塗り分けた3色ブラウン管、その他種々の方式のものがある。

⇒カラー【colo(u)r】

広辞苑に「痒い」で始まるの検索結果 1-3。