複数辞典一括検索+![]()

![]()

あらわし‐ぎぬ【著し衣】アラハシ‥🔗⭐🔉

あらわし‐ぎぬ【著し衣】アラハシ‥

(→)「あらわしごろも」に同じ。

あらわし‐ごろも【著し衣】アラハシ‥🔗⭐🔉

あらわし‐ごろも【著し衣】アラハシ‥

喪服もふく。源氏物語藤袴「この御―の色なくは、えこそ思ひ給へわくまじかりけれ」

あらわ・す【表す・現す・顕す・著す】アラハス🔗⭐🔉

あらわ・す【表す・現す・顕す・著す】アラハス

〔他五〕

①形・ようすなどを表に出して示す。特に、神仏が霊験などを示す。万葉集18「遠き世にかかりしことをわが御世に―・してあれば」。「姿を―・す」「本性を―・す」

②考え・意思・感情などをことばなどで表現する。万葉集5「玉島のこの川上に家はあれど君を恥やさしみ―・さずありき」。平家物語1「娑羅双樹の花の色、盛者じょうしゃ必衰のことわりを―・す」。「承諾の意を―・す」「怒りを全身で―・す」「赤色は情熱を―・す」

③《著》書物を書いて世に出す。浮世風呂2「さきに―・す男湯の浮世風呂、一篇入つた大入り」。「数々の名作を―・す」

④《顕》広く世界に知らせる。知れわたらせる。「世に名を―・す」

◇「表」は内面にあるものを外に示したり、事物を象徴したりする場合、「現」は隠れていたものが姿を見せる場合に使うことが多い。

いち‐じる・し【著し】🔗⭐🔉

いち‐じる・し【著し】

〔形ク〕

(近世以降シク活用も。古くはイチシルシと清音。一説に、イチはイツ(厳・稜威)の転。シルシは他とまぎれることなくはっきりしている意)

①神威が明らかである。源氏物語若菜下「―・き神のしるしか」

②はっきりとわかる。源氏物語若菜上「かやうに聞きていかに―・く思ひあはせ給はん」

③性質がはげしく、むき出しである。源平盛衰記3「入道もとより―・き人にて」

いち‐じるし・い【著しい】🔗⭐🔉

いち‐じるし・い【著しい】

〔形〕[文]いちじる・し(シク)

(もとク活用)はっきりとわかる。顕著である。「―・い進歩」「視力が―・く衰える」

いち‐しろ・し【著し】🔗⭐🔉

いち‐しろ・し【著し】

〔形ク〕

(イチシルシの古形)「いちじるし」に同じ。万葉集17「白浪の―・く出でぬ」

きせ‐なが【着背長・著長】🔗⭐🔉

きせ‐なが【着背長・著長】

武将着用の大鎧おおよろいが草摺長くさずりながで大形なことによる美称。平家物語2「入道殿御―召され候」

きる【着る・著る】🔗⭐🔉

きる【着る・著る】

〔他上一〕

①身につける。着用する。万3「筑紫の綿は身につけて未だはきねど暖かに見ゆ」。平家物語4「紺地の錦のひたたれに唐綾威の鎧きて」。「洋服をきる」

▷現代では、袴はかま・ズボン・靴下などは「はく」、帽子は「かぶる」、手袋は「はめる」を用いる。

②はく。枕草子45「似にげなきもの。…下衆げすの紅の袴きたる」。狂言、料理聟「袴をきたことがないによつて」

③かぶる。曠野「笠をきてみなみな蓮に暮れにけり」(古梵)

④受ける。身に負う。御伽草子、猿源氏草子「又いなと申せば、人の怨みをきると言ひ」。「罪をきる」「恩にきる」

しゃが【射干・著莪】🔗⭐🔉

しゃが【射干・著莪】

アヤメ科の常緑多年草。山地の陰地斜面などに群生する。高さ30〜60センチメートル。厚くて光沢のある剣状の葉を叢生。花はアヤメに似るが小形、白色で紫斑があり、中心は黄色。果実を結ぶことなく、地下茎でふえる。漢名、胡蝶花。〈[季]夏〉

シャガ

撮影:関戸 勇

じゃく‐ご【著語】ヂヤク‥🔗⭐🔉

じゃく‐ご【著語】ヂヤク‥

禅宗で、公案などに対して、自己の見解を加えて下す短い批評のことば。下語あぎょ。

しるけく【著けく】🔗⭐🔉

しるけく【著けく】

(著シのク語法)はっきりしていること。万葉集11「わが思もふ君が声の―」

しる・し【著し】🔗⭐🔉

しる・し【著し】

〔形ク〕

①きわだっている。はっきりしている。いちじるしい。万葉集18「大伴の遠つ神祖かむおやの奥つ城きは―・く標しめ立て人の知るべく」。平家物語11「九郎は…向歯むかばのことにさしいでて―・かんなるぞ」

②予想通りの結果になる。落窪物語1「さる事はありなんやと思ふも―・く、此の落窪の君のやさしく、いみじき事をし出でたりけるがいみじき」

③努力した甲斐がはっきり現れる。万葉集8「秋の野の尾花が末を押しなべて来しくも―・く逢へる君かも」

しろ・し【著し】🔗⭐🔉

しろ・し【著し】

〔形ク〕

きわだっている。あきらかである。しるし。平家物語9「褐かちに―・う黄なる糸をもつて、群千鳥むらちどり縫うたる直垂に」

ちゃく‐しゅ【着手】🔗⭐🔉

ちゃく‐しゅ【着手】

①手をつけること。とりかかること。しはじめ。「研究に―する」

②〔法〕(「著手」とも書く)犯罪の実行の開始、すなわち犯罪構成要件の一部分が実現されたこと。窃盗犯で、金品を物色する行為をはじめたときなど。実行の着手の有無により未遂と予備・陰謀とに区別される。

ちゃく・する【着する・著する】🔗⭐🔉

ちゃく・する【着する・著する】

[文]着す(サ変)

[一]〔自サ変〕

①ぴったりとつく。

②いたる。とどく。到着する。古今著聞集2「舟をになひて岸に―・しけり」

③執着する。「一事に―・する」→着じゃくす。

[二]〔他サ変〕

きる。着用する。また、身につける。持つ。

ちょ‐さく【著作】🔗⭐🔉

ちょ‐さく【著作】

書物をあらわしつくること。著述。また、その書物。

⇒ちょさく‐か【著作家】

⇒ちょさく‐けん【著作権】

⇒ちょさくけん‐ほう【著作権法】

⇒ちょさくしゃ‐じんかくけん【著作者人格権】

⇒ちょさく‐ぶつ【著作物】

⇒ちょさく‐りんせつけん【著作隣接権】

ちょさく‐か【著作家】🔗⭐🔉

ちょさく‐か【著作家】

著作を業とする人。著述家。

⇒ちょ‐さく【著作】

ちょさく‐けん【著作権】🔗⭐🔉

ちょさく‐けん【著作権】

(copyright)知的財産権の一つ。著作者がその著作物を排他的・独占的に利用できる権利。その種類は著作物の複製・上演・演奏・放送・口述・展示・翻訳などを含み、著作者の死後一定期間存続する。

⇒ちょ‐さく【著作】

ちょさくけん‐ほう【著作権法】‥ハフ🔗⭐🔉

ちょさくけん‐ほう【著作権法】‥ハフ

著作権の保護を目的とする法律。1899年(明治32)制定、1970年全面改正。

⇒ちょ‐さく【著作】

ちょさくしゃ‐じんかくけん【著作者人格権】🔗⭐🔉

ちょさくしゃ‐じんかくけん【著作者人格権】

著作物について著作者が持っている人格を守る権利。著作権法上、公表権・氏名表示権・同一性保持権がある。

⇒ちょ‐さく【著作】

ちょさく‐ぶつ【著作物】🔗⭐🔉

ちょさく‐ぶつ【著作物】

著作者が著作したもの。著作権法では、文芸・学術に関する著述のほか、音楽・絵画・彫刻・建築・写真などの作品を含む。

⇒ちょ‐さく【著作】

ちょさく‐りんせつけん【著作隣接権】🔗⭐🔉

ちょさく‐りんせつけん【著作隣接権】

実演家・レコード製作者・放送事業者および有線放送事業者について、著作権法上認められる著作権類似の権利。

⇒ちょ‐さく【著作】

ちょ‐しゃ【著者】🔗⭐🔉

ちょ‐しゃ【著者】

書物を著作した人。著作者。著述者。作者。

ちょ‐じゅつ【著述】🔗⭐🔉

ちょ‐じゅつ【著述】

書物を書きあらわすこと。また、その書きあらわしたもの。著作。

⇒ちょじゅつ‐か【著述家】

⇒ちょじゅつ‐ぎょう【著述業】

ちょじゅつ‐か【著述家】🔗⭐🔉

ちょじゅつ‐か【著述家】

著述を業とする人。著作家。

⇒ちょ‐じゅつ【著述】

ちょじゅつ‐ぎょう【著述業】‥ゲフ🔗⭐🔉

ちょじゅつ‐ぎょう【著述業】‥ゲフ

書物を書く職業。

⇒ちょ‐じゅつ【著述】

ちょ‐しょ【著書】🔗⭐🔉

ちょ‐しょ【著書】

その人が書きあらわした書物。著述書。著作物。

ちょ‐ぞう【著増】🔗⭐🔉

ちょ‐ぞう【著増】

いちじるしくふえること。

ちょ‐だい【著大】🔗⭐🔉

ちょ‐だい【著大】

いちじるしく大きいこと。めだって大きなこと。「―な数」

ちょ‐ぶん【著聞】🔗⭐🔉

ちょ‐ぶん【著聞】

世間によく知られること。

ちょ‐めい【著名】🔗⭐🔉

ちょ‐めい【著名】

名がよく知られていること。名高いこと。有名。「―な学者」「―人」

ちょ‐めい【著明】🔗⭐🔉

ちょ‐めい【著明】

いちじるしくあきらかなこと。

ちょもんじゅう【著聞集】‥ジフ🔗⭐🔉

ちょもんじゅう【著聞集】‥ジフ

「古今ここん著聞集」の略称。

ちょ‐ろく【著録】🔗⭐🔉

ちょ‐ろく【著録】

①帳簿に記入すること。

②あらわししるすこと。

③書物についての目録。

チョロ‐けん【著羅絹】🔗⭐🔉

チョロ‐けん【著羅絹】

(インドのチャウル(Chaul)の産という)地質は琥珀こはく織に似て、木目模様のある絹織物。近世、オランダまたは中国広東から渡来。鎖服。好色一代男7「一日二日過ぎて、―一巻有合ひて」

[漢]著🔗⭐🔉

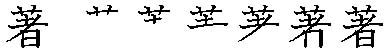

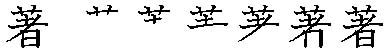

著 字形

筆順

筆順

〔艹部8画/11画/教育/3588・4378〕

[

〔艹部8画/11画/教育/3588・4378〕

[ ] 字形

] 字形

〔艹部9画/12画〕

〔音〕チョ・チャク(漢) ジャク〈ヂャク〉(呉)

〔訓〕あらわす・いちじるしい・つく・きる (名)あきら

[意味]

[一]チョ

①あらわす。

㋐明らかにする。「著名」

㋑書きあらわす。あらわした書物。「伊藤仁斎の著」「著述・著書・共著・名著」

②はっきりしている。いちじるしい。「著明・著大・顕著」

[二]チャク・ジャクつく。つける。衣服をきる。(同)着。「著到・参著・愛著あいちゃく・あいじゃく・著衣」

[解字]

形声。「艹」+音符「者」(=一か所に集まる)。一か所にくっつく、人の目につくように書きつける、の意。のち、略体の「着」が[二]の意味に用いられるようになって、現在は[一]には「著」、[二]には「着」と使い分ける。

[下ツキ

遺著・共著・近著・顕著・原著・較著・高著・自著・主著・拙著・大著・編著・名著

〔艹部9画/12画〕

〔音〕チョ・チャク(漢) ジャク〈ヂャク〉(呉)

〔訓〕あらわす・いちじるしい・つく・きる (名)あきら

[意味]

[一]チョ

①あらわす。

㋐明らかにする。「著名」

㋑書きあらわす。あらわした書物。「伊藤仁斎の著」「著述・著書・共著・名著」

②はっきりしている。いちじるしい。「著明・著大・顕著」

[二]チャク・ジャクつく。つける。衣服をきる。(同)着。「著到・参著・愛著あいちゃく・あいじゃく・著衣」

[解字]

形声。「艹」+音符「者」(=一か所に集まる)。一か所にくっつく、人の目につくように書きつける、の意。のち、略体の「着」が[二]の意味に用いられるようになって、現在は[一]には「著」、[二]には「着」と使い分ける。

[下ツキ

遺著・共著・近著・顕著・原著・較著・高著・自著・主著・拙著・大著・編著・名著

筆順

筆順

〔艹部8画/11画/教育/3588・4378〕

[

〔艹部8画/11画/教育/3588・4378〕

[ ] 字形

] 字形

〔艹部9画/12画〕

〔音〕チョ・チャク(漢) ジャク〈ヂャク〉(呉)

〔訓〕あらわす・いちじるしい・つく・きる (名)あきら

[意味]

[一]チョ

①あらわす。

㋐明らかにする。「著名」

㋑書きあらわす。あらわした書物。「伊藤仁斎の著」「著述・著書・共著・名著」

②はっきりしている。いちじるしい。「著明・著大・顕著」

[二]チャク・ジャクつく。つける。衣服をきる。(同)着。「著到・参著・愛著あいちゃく・あいじゃく・著衣」

[解字]

形声。「艹」+音符「者」(=一か所に集まる)。一か所にくっつく、人の目につくように書きつける、の意。のち、略体の「着」が[二]の意味に用いられるようになって、現在は[一]には「著」、[二]には「着」と使い分ける。

[下ツキ

遺著・共著・近著・顕著・原著・較著・高著・自著・主著・拙著・大著・編著・名著

〔艹部9画/12画〕

〔音〕チョ・チャク(漢) ジャク〈ヂャク〉(呉)

〔訓〕あらわす・いちじるしい・つく・きる (名)あきら

[意味]

[一]チョ

①あらわす。

㋐明らかにする。「著名」

㋑書きあらわす。あらわした書物。「伊藤仁斎の著」「著述・著書・共著・名著」

②はっきりしている。いちじるしい。「著明・著大・顕著」

[二]チャク・ジャクつく。つける。衣服をきる。(同)着。「著到・参著・愛著あいちゃく・あいじゃく・著衣」

[解字]

形声。「艹」+音符「者」(=一か所に集まる)。一か所にくっつく、人の目につくように書きつける、の意。のち、略体の「着」が[二]の意味に用いられるようになって、現在は[一]には「著」、[二]には「着」と使い分ける。

[下ツキ

遺著・共著・近著・顕著・原著・較著・高著・自著・主著・拙著・大著・編著・名著

広辞苑に「著」で始まるの検索結果 1-37。