複数辞典一括検索+![]()

![]()

うむ・す【蒸す】🔗⭐🔉

うむ・す【蒸す】

〔他四〕

蒸気を通して熱する。むす。〈新撰字鏡1〉

じょう‐かい【蒸解】🔗⭐🔉

じょう‐かい【蒸解】

化学パルプの製造工程の一つ。原料のチップを薬品釜に入れ、高温・高圧処理をしてパルプを不純物から分離する工程。

じょう‐き【蒸気】🔗⭐🔉

じょう‐き【蒸気】

①(steam)液体または固体から蒸発または昇華して生じる気体。〈薩摩辞書〉

②水蒸気の略。

③蒸気船の略。「一銭―」

⇒じょうき‐あつ【蒸気圧】

⇒じょうき‐がま【蒸気缶】

⇒じょうき‐きかん【蒸気機関】

⇒じょうき‐きかんしゃ【蒸気機関車】

⇒じょうき‐ぎり【蒸気霧】

⇒じょうき‐せん【蒸気船】

⇒じょうき‐タービン【蒸気タービン】

⇒じょうき‐ハンマー【蒸気ハンマー】

⇒じょうき‐ポンプ【蒸気ポンプ】

⇒じょうき‐よく【蒸気浴】

じょうき‐あつ【蒸気圧】🔗⭐🔉

じょうき‐あつ【蒸気圧】

固体または液体と熱平衡にある蒸気の圧力。蒸気張力。

⇒じょう‐き【蒸気】

じょうき‐がま【蒸気缶】🔗⭐🔉

じょうき‐がま【蒸気缶】

(→)ボイラーに同じ。

⇒じょう‐き【蒸気】

じょうき‐きかん【蒸気機関】‥クワン🔗⭐🔉

じょうき‐きかん【蒸気機関】‥クワン

ボイラーから送られた水蒸気の膨張および凝縮を利用して往復運動を起こし動力を得る熱機関。森鴎外、自彊不息「ワツトノ―ヲ改善セシハ三十余年ノ業ナリ」

⇒じょう‐き【蒸気】

じょうき‐きかんしゃ【蒸気機関車】‥クワン‥🔗⭐🔉

じょうき‐きかんしゃ【蒸気機関車】‥クワン‥

(steam locomotive)蒸気機関を原動機とする機関車。SL

⇒じょう‐き【蒸気】

じょうき‐ぎり【蒸気霧】🔗⭐🔉

じょうき‐ぎり【蒸気霧】

暖かい水面上を流れる冷たい気流の中に発生する霧。蒸発霧。

⇒じょう‐き【蒸気】

じょうき‐せん【蒸気船】🔗⭐🔉

じょうき‐せん【蒸気船】

(steamboat; steamer)汽船の旧称。また、川や湖で使用する小型の汽船の称。〈薩摩辞書〉

⇒じょう‐き【蒸気】

じょうき‐タービン【蒸気タービン】🔗⭐🔉

じょうき‐タービン【蒸気タービン】

蒸気原動機の一種。水蒸気をノズルまたは固定羽根を通して噴出・膨張させ、羽根車を回転し動力を得るもの。衝動式・反動式に大別するほか、蒸気の流れる方向により軸流・輻流、また復水(単純復水・再生・再熱)・背圧・抽気・アキュムレーター・排気などに分類する。

⇒じょう‐き【蒸気】

じょうき‐ハンマー【蒸気ハンマー】🔗⭐🔉

じょうき‐ハンマー【蒸気ハンマー】

水蒸気によって槌頭を揚げ、落下させる鍛冶用機械。汽鎚きづち。蒸気槌。

⇒じょう‐き【蒸気】

じょうき‐ポンプ【蒸気ポンプ】🔗⭐🔉

じょうき‐ポンプ【蒸気ポンプ】

蒸気機関または水蒸気の圧力を動力とするポンプ。転じて、消防ポンプ。

⇒じょう‐き【蒸気】

じょうき‐よく【蒸気浴】🔗⭐🔉

じょうき‐よく【蒸気浴】

①水蒸気で温浴すること。蒸風呂むしぶろなど。

②金属製で二重壁の箱の壁間に水を入れ、加熱・沸騰させてその蒸気で箱内の温度を一定に保つこと。また、その装置。沈殿物の乾燥などに使用。

⇒じょう‐き【蒸気】

じょう‐さん【蒸散】🔗⭐🔉

じょう‐さん【蒸散】

①蒸発し発散すること。

②〔生〕植物体内の水分が水蒸気となって体外に発散する作用。主に気孔で行い、これに一般体表からの表皮蒸散(クチクラ蒸散)が若干加わる。

じょう‐しょ【蒸暑】🔗⭐🔉

じょう‐しょ【蒸暑】

むしあついこと。

じょう‐ちゃく【蒸着】🔗⭐🔉

じょう‐ちゃく【蒸着】

真空中で金属または非金属を加熱・蒸発させ、物の表面に薄膜として接着させること。

じょう‐ねつ【蒸熱】🔗⭐🔉

じょう‐ねつ【蒸熱】

①むして熱すること。

②むしあついこと。蒸暑。

じょう‐はつ【蒸発】🔗⭐🔉

じょう‐はつ【蒸発】

①液体または固体がその表面において気化する現象。「水分が―する」

②転じて、動機を明らかにしないまま不意にいなくなり、家族と音信を絶ってしまうこと。

⇒じょうはつ‐がん【蒸発岩】

⇒じょうはつ‐き【蒸発器】

⇒じょうはつ‐ぎり【蒸発霧】

⇒じょうはつ‐けい【蒸発計】

⇒じょうはつ‐ざら【蒸発皿】

⇒じょうはつ‐ねつ【蒸発熱】

⇒じょうはつ‐れいきゃく【蒸発冷却】

じょうはつ‐がん【蒸発岩】🔗⭐🔉

じょうはつ‐がん【蒸発岩】

(evaporite)水溶液から水分が蒸発し、溶解していた物質が析出沈殿してできた堆積岩。岩塩・カリ塩・石膏など。

⇒じょう‐はつ【蒸発】

じょうはつ‐き【蒸発器】🔗⭐🔉

じょうはつ‐き【蒸発器】

①種々の物質の水溶液を熱して水分を気化・除去し、溶質を取り出す装置。

②冷凍機などで、冷媒を蒸発させ、熱を奪う装置。

⇒じょう‐はつ【蒸発】

じょうはつ‐ぎり【蒸発霧】🔗⭐🔉

じょうはつ‐ぎり【蒸発霧】

(→)蒸気霧に同じ。

⇒じょう‐はつ【蒸発】

じょうはつ‐けい【蒸発計】🔗⭐🔉

じょうはつ‐けい【蒸発計】

大気中に放置した円筒容器内の水の水位の変化から蒸発量を測る気象観測器械。蒸発量は雨量と同じくミリメートル単位で表す。

⇒じょう‐はつ【蒸発】

じょうはつ‐ざら【蒸発皿】🔗⭐🔉

じょうはつ‐ざら【蒸発皿】

試料が水などに溶解している場合に、水分を蒸発させて固体の試料を得るための浅い皿。白金・ガラス・石英などで作る。化学実験用・工業用。

⇒じょう‐はつ【蒸発】

じょうはつ‐ねつ【蒸発熱】🔗⭐🔉

じょうはつ‐ねつ【蒸発熱】

(→)気化熱に同じ。

⇒じょう‐はつ【蒸発】

じょうはつ‐れいきゃく【蒸発冷却】🔗⭐🔉

じょうはつ‐れいきゃく【蒸発冷却】

周囲の空気や地面が水の気化熱によって冷却される現象。

⇒じょう‐はつ【蒸発】

じょう‐りゅう【蒸留・蒸溜・蒸餾】‥リウ🔗⭐🔉

じょう‐りゅう【蒸留・蒸溜・蒸餾】‥リウ

液体を熱してできた蒸気を冷やして再び液体にし、精製または分離を行うこと。→分留。

⇒じょうりゅう‐き【蒸留器】

⇒じょうりゅう‐しゅ【蒸留酒】

⇒じょうりゅう‐すい【蒸留水】

⇒じょうりゅう‐とう【蒸留塔】

じょうりゅう‐き【蒸留器】‥リウ‥🔗⭐🔉

じょうりゅう‐き【蒸留器】‥リウ‥

蒸留を行う装置。液体を加熱する部分と冷却器とを主要部分とする。

⇒じょう‐りゅう【蒸留・蒸溜・蒸餾】

じょうりゅう‐しゅ【蒸留酒】‥リウ‥🔗⭐🔉

じょうりゅう‐しゅ【蒸留酒】‥リウ‥

発酵によってつくった酒をさらに蒸留して、アルコール含有の割合を増した酒。ウィスキー・ブランデー・焼酎など。

⇒じょう‐りゅう【蒸留・蒸溜・蒸餾】

じょうりゅう‐すい【蒸留水】‥リウ‥🔗⭐🔉

じょうりゅう‐すい【蒸留水】‥リウ‥

蒸留して無機塩類・有機物・含有気体など不純物を取り除いた水。注射液、薬品の調製に用いる。

⇒じょう‐りゅう【蒸留・蒸溜・蒸餾】

じょうりゅう‐とう【蒸留塔】‥リウタフ🔗⭐🔉

じょうりゅう‐とう【蒸留塔】‥リウタフ

塔状につくられた蒸留器。分留塔など。

⇒じょう‐りゅう【蒸留・蒸溜・蒸餾】

せい‐ろう【蒸籠】🔗⭐🔉

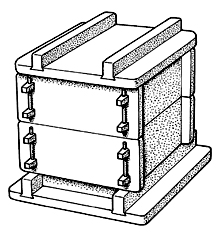

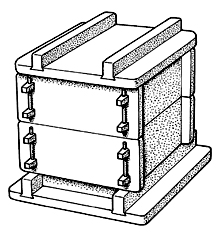

せい‐ろう【蒸籠】

鍋・釜の上にのせて、糯米もちごめ・団子・饅頭まんじゅう・茶碗蒸しなどを蒸す器具。木製の框わくがあって、底を簀すとし、下から湯気を通す。せいろ。

蒸籠

ふかし【蒸し】🔗⭐🔉

ふかし【蒸し】

①ふかすこと。また、ふかしたもの。

②蒸器むしき。せいろう。

⇒ふかし‐いも【蒸し芋】

⇒ふかし‐たて【蒸し立て】

ふかし‐いも【蒸し芋】🔗⭐🔉

ふかし‐いも【蒸し芋】

ふかした芋。特に、さつまいもをいう。

⇒ふかし【蒸し】

ふかし‐たて【蒸し立て】🔗⭐🔉

ふかし‐たて【蒸し立て】

ふかしたばかりであること。また、そのもの。

⇒ふかし【蒸し】

ふか・す【蒸す】🔗⭐🔉

ふか・す【蒸す】

〔他五〕

食物に蒸気をあてて、やわらかくする。むして、食べられるようにする。「芋を―・す」

ふ・ける【蒸ける】🔗⭐🔉

ふ・ける【蒸ける】

〔自下一〕

蒸されてやわらかくなる。「芋が―・ける」

むし【蒸し】🔗⭐🔉

むし【蒸し】

①蒸すこと。

②(→)「ちゃわんむし」の略。

③(女房詞)味噌。おむし。

むし‐あつ・い【蒸し暑い】🔗⭐🔉

むし‐あつ・い【蒸し暑い】

〔形〕[文]むしあつ・し(ク)

蒸されるように暑い。湿気が多く風がなくて暑い。「―・い夜」

むし‐いい【蒸飯】‥イヒ🔗⭐🔉

むし‐いい【蒸飯】‥イヒ

こわいい。こわめし。

むし‐かえし【蒸し返し】‥カヘシ🔗⭐🔉

むし‐かえし【蒸し返し】‥カヘシ

むしかえすこと。また、むしかえしたもの。「話の―」

むし‐がま【蒸し釜】🔗⭐🔉

むし‐がま【蒸し釜】

物を蒸すのに使う釜。

むし‐がれい【蒸し鰈】‥ガレヒ🔗⭐🔉

むし‐がれい【蒸し鰈】‥ガレヒ

塩蒸しにして陰干しにしたカレイ。〈[季]春〉

むし‐き【蒸し器】🔗⭐🔉

むし‐き【蒸し器】

ものを蒸すための容器。穴をあけた中仕切の下に湯を入れ、火にかけて蒸す。蒸籠せいろう・御飯蒸しの類。

むし‐ぐすり【蒸し薬】🔗⭐🔉

むし‐ぐすり【蒸し薬】

湯にひたし、または煎じ出して患部を蒸す薬。

むしくり‐あつ・い【蒸しくり暑い】🔗⭐🔉

むしくり‐あつ・い【蒸しくり暑い】

〔形〕

蒸し暑い。浄瑠璃、薩摩歌「秋の初夜過ぎはや夜中、―・う寝にくやと」

むし‐ずし【蒸し鮨】🔗⭐🔉

むし‐ずし【蒸し鮨】

鮨の一種。味付けした椎茸しいたけ・干瓢かんぴょうなどをまぜた鮨飯に、おぼろ・金糸卵・穴子あなごの甘煮などをのせ、蒸し上げる。関西特有の鮨。ぬくずし。〈[季]冬〉

むし‐ぜめ【蒸し攻め】🔗⭐🔉

むし‐ぜめ【蒸し攻め】

風上かざかみに火を揚げ鬨ときを作り、大軍が急に攻め寄せる勢いを示して敵を疲れさせる攻撃法。

むし‐そば【蒸し蕎麦】🔗⭐🔉

むし‐そば【蒸し蕎麦】

蒸して製した蕎麦。

むし‐タオル【蒸しタオル】🔗⭐🔉

むし‐タオル【蒸しタオル】

蒸して熱くし、手や顔をふくのに用いるタオル。

むし‐たて【蒸し立て】🔗⭐🔉

むし‐たて【蒸し立て】

蒸したばかりであること。

むし‐なべ【蒸し鍋】🔗⭐🔉

むし‐なべ【蒸し鍋】

蒸し器の一種。食材を蒸すのに使うなべ。2段重ねで、上部の底に細かい孔があり、下部で湯を沸かして蒸気が吹き上がるようにしたもの。二重鍋。

むし‐に【蒸煮】🔗⭐🔉

むし‐に【蒸煮】

①食材を蒸した後に煮ること。

②食材に少量の煮汁を加え、あるいは材料の水分だけで、蒸すように煮ること。

むし‐パン【蒸しパン】🔗⭐🔉

むし‐パン【蒸しパン】

ベーキング-パウダーを加えた生地を蒸して作ったパン。

むし‐ぶろ【蒸し風呂】🔗⭐🔉

むし‐ぶろ【蒸し風呂】

浴場の四方を密閉し湯気で身体を蒸し温める風呂。竈風呂かまぶろ。竈湯。空から風呂。↔湯風呂

むし‐むし【蒸し蒸し】🔗⭐🔉

むし‐むし【蒸し蒸し】

蒸し暑いさま。「雨上りで―する」

むし‐むろ【蒸し室】🔗⭐🔉

むし‐むろ【蒸し室】

麹こうじを蒸し醸かもす室。

むし‐めし【蒸し飯】🔗⭐🔉

むし‐もち【蒸し餅】🔗⭐🔉

むし‐もち【蒸し餅】

蒸して作った餅。〈日葡辞書〉

むし‐もの【蒸し物】🔗⭐🔉

むし‐もの【蒸し物】

①蒸した野菜・魚介の類。蒸して作った料理。大和物語「広き庭に生ひたる菜を摘みて、―といふものにして」

②蒸菓子。また、赤飯など蒸した飯。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「いはねど知れし―・煮染にしめ」

むし‐やき【蒸し焼き】🔗⭐🔉

むし‐やき【蒸し焼き】

鍋・土器などに食材を入れ、密閉して焼くこと。また、その焼いたもの。「魚の―」

むし‐ようかん【蒸羊羹】‥ヤウ‥🔗⭐🔉

むし‐ようかん【蒸羊羹】‥ヤウ‥

羊羹の一種。小豆漉餡あずきこしあんに砂糖・小麦粉・片栗粉および食塩を加えて練り、木枠を置いた蒸籠せいろうに流し込んで蒸したもの。

む・す【蒸す】🔗⭐🔉

む・す【蒸す】

[一]〔他五〕

①湯気をとおして熱する。ふかす。三蔵法師伝承徳点「法雲を十地に蒸ムス」。「―・した御飯」「タオルを―・す」

②(軍陣の語)火を焚き、鬨ときを作って、今にも攻めかかろうとする勢いを示す。太平記6「方々の峰に篝を焼きて、一蒸し―・す程ならば」

③(賭博用語)倍にする。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「こちは八貫出して置く。負ければそれで取遣りなし、勝てば―・して十六貫何で済ます合点ぢや」

[二]〔自五〕

風がなく温度・湿度が高くて、暑さがこもるように感じられる。浮世風呂4「今宵もきつう―・しますなあと」

むら・す【蒸らす】🔗⭐🔉

むら・す【蒸らす】

〔他五〕

(炊いた飯などが)むれるようにする。「御飯を―・す」

む・れる【蒸れる】🔗⭐🔉

む・れる【蒸れる】

〔自下一〕

①熱気がこもり、蒸し暑く感ずる。「足が―・れる」「梅雨時で車内が―・れる」

②熱や蒸気が十分にとおる。「まんじゅうが―・れる」

[漢]蒸🔗⭐🔉

蒸 字形

筆順

筆順

〔艹部10画/13画/教育/3088・3E78〕

〔音〕ジョウ(慣) ショウ(呉)(漢) セイ(唐)

〔訓〕むす・むれる・むらす

[意味]

①湯気が上がる。「蒸発・蒸気」

②湯気を通して物をふかす。むす。むれる。「燻蒸くんじょう・蒸籠せいろう」

③おおい。もろもろ。(同)烝。「蒸民・蒸庶」

[解字]

形声。「艹」+音符「烝」(=熱気が上へ立ちのぼる)。草が上へ上へと伸びる意だが、もっぱら「烝」の意に用いる。

〔艹部10画/13画/教育/3088・3E78〕

〔音〕ジョウ(慣) ショウ(呉)(漢) セイ(唐)

〔訓〕むす・むれる・むらす

[意味]

①湯気が上がる。「蒸発・蒸気」

②湯気を通して物をふかす。むす。むれる。「燻蒸くんじょう・蒸籠せいろう」

③おおい。もろもろ。(同)烝。「蒸民・蒸庶」

[解字]

形声。「艹」+音符「烝」(=熱気が上へ立ちのぼる)。草が上へ上へと伸びる意だが、もっぱら「烝」の意に用いる。

筆順

筆順

〔艹部10画/13画/教育/3088・3E78〕

〔音〕ジョウ(慣) ショウ(呉)(漢) セイ(唐)

〔訓〕むす・むれる・むらす

[意味]

①湯気が上がる。「蒸発・蒸気」

②湯気を通して物をふかす。むす。むれる。「燻蒸くんじょう・蒸籠せいろう」

③おおい。もろもろ。(同)烝。「蒸民・蒸庶」

[解字]

形声。「艹」+音符「烝」(=熱気が上へ立ちのぼる)。草が上へ上へと伸びる意だが、もっぱら「烝」の意に用いる。

〔艹部10画/13画/教育/3088・3E78〕

〔音〕ジョウ(慣) ショウ(呉)(漢) セイ(唐)

〔訓〕むす・むれる・むらす

[意味]

①湯気が上がる。「蒸発・蒸気」

②湯気を通して物をふかす。むす。むれる。「燻蒸くんじょう・蒸籠せいろう」

③おおい。もろもろ。(同)烝。「蒸民・蒸庶」

[解字]

形声。「艹」+音符「烝」(=熱気が上へ立ちのぼる)。草が上へ上へと伸びる意だが、もっぱら「烝」の意に用いる。

広辞苑に「蒸」で始まるの検索結果 1-69。