複数辞典一括検索+![]()

![]()

くぎ【釘】🔗⭐🔉

○釘が利くくぎがきく🔗⭐🔉

○釘が利くくぎがきく

ききめがある。意見をしたことの効果があらわれる。

⇒くぎ【釘】

くぎ‐かくし【釘隠し】

長押なげしなどに打った釘の頭を隠すために上にかぶせる飾り金物。形状により6葉・4葉・乳金物などがある。

釘隠し

くぎ‐かじ【釘鍛冶】‥カヂ

釘など、細かいものを作る下級の鍛冶職。世間胸算用5「火吹く力もなき其日過ぎの―」

くぎ‐かすがい【釘鎹】‥カスガヒ

釘と鎹。転じて、物事が離れないようにつなぎとめるもの。浄瑠璃、傾城反魂香「起請きしょう一筆書かねども、―より離れぬ中」

くぎ‐こおり【釘氷】‥コホリ

手足が釘や氷のように冷えこごえること。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「佇む足は―、身も冷えわたりさえかへる」

くぎ‐ごたえ【釘応え】‥ゴタヘ

①うちつけた釘のよくきくこと。

②物事のききめがあること。浄瑠璃、女殺油地獄「元が主筋下人筋の親と子―せぬ筈」

③堅固で長持ちのすること。

くぎ‐ざき【釘裂き】

衣服などを釘にひっかけて裂くこと。また、その裂けたところ。かぎざき。

くぎ‐し【釘師】

パチンコ台の釘を調整し、玉が穴に入る具合を加減する職人。

くぎ‐したじ【釘下地】‥ヂ

釘を造る下地の金。

くぎ‐じめ【釘締め】

①戸または箱のふたなどに釘をうちつけて開かないようにすること。

②隠し釘をうちこむための工具。

釘締め

提供:竹中大工道具館

くぎ‐かじ【釘鍛冶】‥カヂ

釘など、細かいものを作る下級の鍛冶職。世間胸算用5「火吹く力もなき其日過ぎの―」

くぎ‐かすがい【釘鎹】‥カスガヒ

釘と鎹。転じて、物事が離れないようにつなぎとめるもの。浄瑠璃、傾城反魂香「起請きしょう一筆書かねども、―より離れぬ中」

くぎ‐こおり【釘氷】‥コホリ

手足が釘や氷のように冷えこごえること。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「佇む足は―、身も冷えわたりさえかへる」

くぎ‐ごたえ【釘応え】‥ゴタヘ

①うちつけた釘のよくきくこと。

②物事のききめがあること。浄瑠璃、女殺油地獄「元が主筋下人筋の親と子―せぬ筈」

③堅固で長持ちのすること。

くぎ‐ざき【釘裂き】

衣服などを釘にひっかけて裂くこと。また、その裂けたところ。かぎざき。

くぎ‐し【釘師】

パチンコ台の釘を調整し、玉が穴に入る具合を加減する職人。

くぎ‐したじ【釘下地】‥ヂ

釘を造る下地の金。

くぎ‐じめ【釘締め】

①戸または箱のふたなどに釘をうちつけて開かないようにすること。

②隠し釘をうちこむための工具。

釘締め

提供:竹中大工道具館

③あらかじめ念を押しておくこと。釘をさすこと。

くき‐しゅうぞう【九鬼周造】‥シウザウ

哲学者。東京生れ。東大卒。実存哲学の立場から、「いき」など日本的な美の特質を論じ、文芸の哲学的解明に業績を残す。著「『いき』の構造」「偶然性の問題」など。(1888〜1941)

九鬼周造

提供:岩波書店

③あらかじめ念を押しておくこと。釘をさすこと。

くき‐しゅうぞう【九鬼周造】‥シウザウ

哲学者。東京生れ。東大卒。実存哲学の立場から、「いき」など日本的な美の特質を論じ、文芸の哲学的解明に業績を残す。著「『いき』の構造」「偶然性の問題」など。(1888〜1941)

九鬼周造

提供:岩波書店

⇒くき【九鬼】

くき‐すいぐん【九鬼水軍】

紀伊九鬼浦(現、三重県尾鷲おわせ市九鬼町)を本拠として、中世、伊勢・熊野の海上豪族として力を振るった九鬼氏の水軍。

くき‐だ・つ【茎立つ】

〔自四〕

茎がはえ出る。茎が伸びる。新撰六帖2「山がつの垣根の中のからなづな―・つほどに春ぞなりぬる」

くき‐ちゃ【茎茶】

茶の茎や葉柄の部分を集めて煎じて飲むもの。

くき‐づけ【茎漬】

大根・蕪などを、葉・茎ともに塩漬にしたもの。冬に仕込む。〈[季]冬〉。誹風柳多留22「―を食ひ小半日歯をいぢり」

くぎ‐づけ【釘付け】

①釘をうちつけて物を固着させること。

②物事を一定して動かないようにすること。動きのとれないようにすること。「その場に―になる」

③(→)戸締とじめに同じ。

くき‐なが【茎長】

薙刀なぎなたや槍などを持つとき、柄の前方を長く残し、元の方を持つこと。義経記2「長刀を―に取りてするりとさし出す」↔茎短くきみじか

くぎ‐に【釘煮】

(色や形が釘に似ていることから)いかなごを醤油・砂糖・生姜しょうがで甘辛く煮た佃煮つくだに。

⇒くき【九鬼】

くき‐すいぐん【九鬼水軍】

紀伊九鬼浦(現、三重県尾鷲おわせ市九鬼町)を本拠として、中世、伊勢・熊野の海上豪族として力を振るった九鬼氏の水軍。

くき‐だ・つ【茎立つ】

〔自四〕

茎がはえ出る。茎が伸びる。新撰六帖2「山がつの垣根の中のからなづな―・つほどに春ぞなりぬる」

くき‐ちゃ【茎茶】

茶の茎や葉柄の部分を集めて煎じて飲むもの。

くき‐づけ【茎漬】

大根・蕪などを、葉・茎ともに塩漬にしたもの。冬に仕込む。〈[季]冬〉。誹風柳多留22「―を食ひ小半日歯をいぢり」

くぎ‐づけ【釘付け】

①釘をうちつけて物を固着させること。

②物事を一定して動かないようにすること。動きのとれないようにすること。「その場に―になる」

③(→)戸締とじめに同じ。

くき‐なが【茎長】

薙刀なぎなたや槍などを持つとき、柄の前方を長く残し、元の方を持つこと。義経記2「長刀を―に取りてするりとさし出す」↔茎短くきみじか

くぎ‐に【釘煮】

(色や形が釘に似ていることから)いかなごを醤油・砂糖・生姜しょうがで甘辛く煮た佃煮つくだに。

くぎ‐かじ【釘鍛冶】‥カヂ

釘など、細かいものを作る下級の鍛冶職。世間胸算用5「火吹く力もなき其日過ぎの―」

くぎ‐かすがい【釘鎹】‥カスガヒ

釘と鎹。転じて、物事が離れないようにつなぎとめるもの。浄瑠璃、傾城反魂香「起請きしょう一筆書かねども、―より離れぬ中」

くぎ‐こおり【釘氷】‥コホリ

手足が釘や氷のように冷えこごえること。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「佇む足は―、身も冷えわたりさえかへる」

くぎ‐ごたえ【釘応え】‥ゴタヘ

①うちつけた釘のよくきくこと。

②物事のききめがあること。浄瑠璃、女殺油地獄「元が主筋下人筋の親と子―せぬ筈」

③堅固で長持ちのすること。

くぎ‐ざき【釘裂き】

衣服などを釘にひっかけて裂くこと。また、その裂けたところ。かぎざき。

くぎ‐し【釘師】

パチンコ台の釘を調整し、玉が穴に入る具合を加減する職人。

くぎ‐したじ【釘下地】‥ヂ

釘を造る下地の金。

くぎ‐じめ【釘締め】

①戸または箱のふたなどに釘をうちつけて開かないようにすること。

②隠し釘をうちこむための工具。

釘締め

提供:竹中大工道具館

くぎ‐かじ【釘鍛冶】‥カヂ

釘など、細かいものを作る下級の鍛冶職。世間胸算用5「火吹く力もなき其日過ぎの―」

くぎ‐かすがい【釘鎹】‥カスガヒ

釘と鎹。転じて、物事が離れないようにつなぎとめるもの。浄瑠璃、傾城反魂香「起請きしょう一筆書かねども、―より離れぬ中」

くぎ‐こおり【釘氷】‥コホリ

手足が釘や氷のように冷えこごえること。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「佇む足は―、身も冷えわたりさえかへる」

くぎ‐ごたえ【釘応え】‥ゴタヘ

①うちつけた釘のよくきくこと。

②物事のききめがあること。浄瑠璃、女殺油地獄「元が主筋下人筋の親と子―せぬ筈」

③堅固で長持ちのすること。

くぎ‐ざき【釘裂き】

衣服などを釘にひっかけて裂くこと。また、その裂けたところ。かぎざき。

くぎ‐し【釘師】

パチンコ台の釘を調整し、玉が穴に入る具合を加減する職人。

くぎ‐したじ【釘下地】‥ヂ

釘を造る下地の金。

くぎ‐じめ【釘締め】

①戸または箱のふたなどに釘をうちつけて開かないようにすること。

②隠し釘をうちこむための工具。

釘締め

提供:竹中大工道具館

③あらかじめ念を押しておくこと。釘をさすこと。

くき‐しゅうぞう【九鬼周造】‥シウザウ

哲学者。東京生れ。東大卒。実存哲学の立場から、「いき」など日本的な美の特質を論じ、文芸の哲学的解明に業績を残す。著「『いき』の構造」「偶然性の問題」など。(1888〜1941)

九鬼周造

提供:岩波書店

③あらかじめ念を押しておくこと。釘をさすこと。

くき‐しゅうぞう【九鬼周造】‥シウザウ

哲学者。東京生れ。東大卒。実存哲学の立場から、「いき」など日本的な美の特質を論じ、文芸の哲学的解明に業績を残す。著「『いき』の構造」「偶然性の問題」など。(1888〜1941)

九鬼周造

提供:岩波書店

⇒くき【九鬼】

くき‐すいぐん【九鬼水軍】

紀伊九鬼浦(現、三重県尾鷲おわせ市九鬼町)を本拠として、中世、伊勢・熊野の海上豪族として力を振るった九鬼氏の水軍。

くき‐だ・つ【茎立つ】

〔自四〕

茎がはえ出る。茎が伸びる。新撰六帖2「山がつの垣根の中のからなづな―・つほどに春ぞなりぬる」

くき‐ちゃ【茎茶】

茶の茎や葉柄の部分を集めて煎じて飲むもの。

くき‐づけ【茎漬】

大根・蕪などを、葉・茎ともに塩漬にしたもの。冬に仕込む。〈[季]冬〉。誹風柳多留22「―を食ひ小半日歯をいぢり」

くぎ‐づけ【釘付け】

①釘をうちつけて物を固着させること。

②物事を一定して動かないようにすること。動きのとれないようにすること。「その場に―になる」

③(→)戸締とじめに同じ。

くき‐なが【茎長】

薙刀なぎなたや槍などを持つとき、柄の前方を長く残し、元の方を持つこと。義経記2「長刀を―に取りてするりとさし出す」↔茎短くきみじか

くぎ‐に【釘煮】

(色や形が釘に似ていることから)いかなごを醤油・砂糖・生姜しょうがで甘辛く煮た佃煮つくだに。

⇒くき【九鬼】

くき‐すいぐん【九鬼水軍】

紀伊九鬼浦(現、三重県尾鷲おわせ市九鬼町)を本拠として、中世、伊勢・熊野の海上豪族として力を振るった九鬼氏の水軍。

くき‐だ・つ【茎立つ】

〔自四〕

茎がはえ出る。茎が伸びる。新撰六帖2「山がつの垣根の中のからなづな―・つほどに春ぞなりぬる」

くき‐ちゃ【茎茶】

茶の茎や葉柄の部分を集めて煎じて飲むもの。

くき‐づけ【茎漬】

大根・蕪などを、葉・茎ともに塩漬にしたもの。冬に仕込む。〈[季]冬〉。誹風柳多留22「―を食ひ小半日歯をいぢり」

くぎ‐づけ【釘付け】

①釘をうちつけて物を固着させること。

②物事を一定して動かないようにすること。動きのとれないようにすること。「その場に―になる」

③(→)戸締とじめに同じ。

くき‐なが【茎長】

薙刀なぎなたや槍などを持つとき、柄の前方を長く残し、元の方を持つこと。義経記2「長刀を―に取りてするりとさし出す」↔茎短くきみじか

くぎ‐に【釘煮】

(色や形が釘に似ていることから)いかなごを醤油・砂糖・生姜しょうがで甘辛く煮た佃煮つくだに。

くぎ‐かくし【釘隠し】🔗⭐🔉

くぎ‐かくし【釘隠し】

長押なげしなどに打った釘の頭を隠すために上にかぶせる飾り金物。形状により6葉・4葉・乳金物などがある。

釘隠し

くぎ‐かじ【釘鍛冶】‥カヂ🔗⭐🔉

くぎ‐かじ【釘鍛冶】‥カヂ

釘など、細かいものを作る下級の鍛冶職。世間胸算用5「火吹く力もなき其日過ぎの―」

くぎ‐かすがい【釘鎹】‥カスガヒ🔗⭐🔉

くぎ‐かすがい【釘鎹】‥カスガヒ

釘と鎹。転じて、物事が離れないようにつなぎとめるもの。浄瑠璃、傾城反魂香「起請きしょう一筆書かねども、―より離れぬ中」

くぎ‐こおり【釘氷】‥コホリ🔗⭐🔉

くぎ‐こおり【釘氷】‥コホリ

手足が釘や氷のように冷えこごえること。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「佇む足は―、身も冷えわたりさえかへる」

くぎ‐ごたえ【釘応え】‥ゴタヘ🔗⭐🔉

くぎ‐ごたえ【釘応え】‥ゴタヘ

①うちつけた釘のよくきくこと。

②物事のききめがあること。浄瑠璃、女殺油地獄「元が主筋下人筋の親と子―せぬ筈」

③堅固で長持ちのすること。

くぎ‐ざき【釘裂き】🔗⭐🔉

くぎ‐ざき【釘裂き】

衣服などを釘にひっかけて裂くこと。また、その裂けたところ。かぎざき。

くぎ‐し【釘師】🔗⭐🔉

くぎ‐し【釘師】

パチンコ台の釘を調整し、玉が穴に入る具合を加減する職人。

くぎ‐したじ【釘下地】‥ヂ🔗⭐🔉

くぎ‐したじ【釘下地】‥ヂ

釘を造る下地の金。

くぎ‐じめ【釘締め】🔗⭐🔉

くぎ‐じめ【釘締め】

①戸または箱のふたなどに釘をうちつけて開かないようにすること。

②隠し釘をうちこむための工具。

釘締め

提供:竹中大工道具館

③あらかじめ念を押しておくこと。釘をさすこと。

③あらかじめ念を押しておくこと。釘をさすこと。

③あらかじめ念を押しておくこと。釘をさすこと。

③あらかじめ念を押しておくこと。釘をさすこと。

くぎ‐づけ【釘付け】🔗⭐🔉

くぎ‐づけ【釘付け】

①釘をうちつけて物を固着させること。

②物事を一定して動かないようにすること。動きのとれないようにすること。「その場に―になる」

③(→)戸締とじめに同じ。

くぎ‐に【釘煮】🔗⭐🔉

くぎ‐に【釘煮】

(色や形が釘に似ていることから)いかなごを醤油・砂糖・生姜しょうがで甘辛く煮た佃煮つくだに。

○釘になるくぎになる

寒さなどで手足が冷たくなる。浄瑠璃、心中天の網島「こりや手も足も釘になつた」

⇒くぎ【釘】

○釘になるくぎになる🔗⭐🔉

○釘になるくぎになる

寒さなどで手足が冷たくなる。浄瑠璃、心中天の網島「こりや手も足も釘になつた」

⇒くぎ【釘】

くぎ‐ぬき【釘抜き】

①打ち込んだ釘を抜くための工具。多くは「てこ」の原理を利用。

釘抜き

釘抜き

提供:竹中大工道具館

釘抜き

提供:竹中大工道具館

②紋所の名。「釘抜き」1の形またはそれを組み合わせたもの。丸に釘抜きなど。中間ちゅうげん・奴やっこなどのはっぴ・はんてんなどにつけた。

釘抜き

②紋所の名。「釘抜き」1の形またはそれを組み合わせたもの。丸に釘抜きなど。中間ちゅうげん・奴やっこなどのはっぴ・はんてんなどにつけた。

釘抜き

くぎ‐ぬき【釘貫】

①柱を立て並べて横に貫ぬきを通しただけの簡単な門、または柵。釘貫門。今昔物語集12「その上に卒都婆をたてて、―を差せり」

②町の入口に設けた木戸。

くき‐ほう【九帰法】‥ハフ

⇒きゅうきほう

くぎ‐ぼり【釘彫】

長押なげしなどを釘付けとするとき、材が割れないように彫った、釘打ち用の孔。

くき‐みじか【茎短】

薙刀なぎなた・槍などを持つとき、柄の元の方を長く残し、刃に近い方を持つこと。平家物語1「白柄の長刀―に取り」↔茎長くきなが

くぎ‐め【釘目】

釘を打ち込んだ所。

く‐ぎゃく【苦虐】

苦しめ、しいたげること。

く‐きゅう【公給】‥キフ

官の支給。

く‐ぎょ【供御】

⇒くご

ぐ‐きょ【愚挙】

愚かなふるまい。

く‐きょう【句境】‥キヤウ

俳句に表現された境地。また、俳句をよむ心境。「枯淡の―」

く‐きょう【究竟】‥キヤウ

(クは呉音。クッキョウとも)

①〔仏〕真理の究極。終極。畢竟ひっきょう。〈色葉字類抄〉

②きわめてすぐれていること。至極。平治物語(金刀比羅本)「主従三騎―の逸物どもにて堀河をつと越す」

③きわめて都合のよいこと。後鳥羽院御口伝「卒爾の用にも叶ひて、―の事にてあるなり」

⇒くきょう‐かく【究竟覚】

⇒くきょう‐そく【究竟即】

く‐きょう【苦況】‥キヤウ

苦しい状況・ありさま。「―に対処する」

く‐きょう【苦境】‥キヤウ

苦しい境遇・立場。「―に立つ」

く‐きょう【矩鏡】‥キヤウ

測量の際、一つの直線に対し直角の方向を定める器具。鏡矩。

く‐ぎょう【公卿】‥ギヤウ

①公(太政大臣および左・右大臣)と卿(大・中納言、参議および三位以上の朝官)との併称。上達部かんだちめ。月卿。卿相。月客。俗に「くげ」とも。

②「大臣公卿」と連ねていうときは、卿に同じ。

③(「供饗」とも書く)「衝重ついがさね」参照。〈黒本本節用集〉

⇒くぎょう‐きゅう【公卿給】

⇒くぎょう‐せんぎ【公卿僉議】

⇒くぎょう‐ついがさね【公卿衝重】

⇒くぎょう‐の‐ざ【公卿の座】

⇒くぎょう‐の‐ま【公卿の間】

くぎょう【公暁】‥ゲウ

源頼家の子。父の死後、鶴岡つるがおか八幡宮別当。父の仇を報いると称して源実朝を八幡宮の社前に斬り、三浦義村を頼ったが殺された。(1200〜1219)

く‐ぎょう【供饗】‥ギヤウ

「衝重ついがさね」参照。木具きぐ。〈易林本節用集〉

く‐ぎょう【苦行】‥ギヤウ

①神仏に奉仕するために肉体的欲望と物質的生活とを抑制する修行しゅぎょう。瞑想めいそう・断食だんじき・不眠などの方法がある。「―僧」

②堪えがたいほどの苦しい修行をすること。「難行なんぎょう―」

⇒くぎょう‐しゃか【苦行釈迦】

く‐ぎょう【恭敬】‥ギヤウ

つつしみうやまうこと。きょうけい。日本霊異記下「今より已後のち、我が大師として、―し供養せむ」

ぐ‐きょう【弘経】‥キヤウ

仏教の経典を世に弘めること。

⇒ぐきょう‐だいじ【弘経大士】

ぐ‐ぎょう【具行・倶行】‥ギヤウ

①ともに事を行うこと。

②能の古用語で、数人が斉唱すること。申楽談儀「皆上手なりとも、大勢―は悪かるべし」

くきょういちじょうほうしょうろん【究竟一乗宝性論】‥キヤウ‥シヤウ‥

〔仏〕インド成立の如来蔵思想を説く代表的な論書。4巻。6世紀初頭、北魏の勒那摩提ろくなまだい訳。

くきょう‐かく【究竟覚】‥キヤウ‥

〔仏〕悟りの極致。仏陀の境地をいう。

⇒く‐きょう【究竟】

くぎょう‐きゅう【公卿給】‥ギヤウキフ

平安時代に大臣以下参議に支給された年給。

⇒く‐ぎょう【公卿】

くぎょう‐しゃか【苦行釈迦】‥ギヤウ‥

仏伝中、釈迦の出家時から成道じょうどう時までの苦行時代を表す釈迦像。ガンダーラのシークリー出土の石像が有名。禅画にも描かれる。

⇒く‐ぎょう【苦行】

くぎょう‐せんぎ【公卿僉議】‥ギヤウ‥

内裏だいりまたは院における公卿の会議。平家物語1「天下において殊なる勝事なれば―あり。おのおの意見をいふ」

⇒く‐ぎょう【公卿】

くきょう‐そく【究竟即】‥キヤウ‥

〔仏〕究極円満の仏の境地。天台宗の六即の第6。

⇒く‐きょう【究竟】

ぐきょう‐だいじ【弘経大士】‥キヤウ‥

仏経に論釈を造り、これを弘めた竜樹・世親などの諸菩薩をいう。

⇒ぐ‐きょう【弘経】

くぎょう‐ついがさね【公卿衝重】‥ギヤウ‥

膳の一種。公卿に供する衝重。

⇒く‐ぎょう【公卿】

くぎょう‐の‐ざ【公卿の座】‥ギヤウ‥

寝殿造で、貴人用に設けた座。源氏物語横笛「見苦しく軽々しき公卿の御座みざなり」

⇒く‐ぎょう【公卿】

くぎょう‐の‐ま【公卿の間】‥ギヤウ‥

寝殿と中門廊との間にある細長い部屋。多く渡殿わたどののうちを仕切って作る。

⇒く‐ぎょう【公卿】

くぎょうぶにん【公卿補任】‥ギヤウ‥

参議以上の官、従三位以上の位の補任、その年月などを年次に記した書。80巻本と100巻本とがある。もと「歴運記」あるいは「公卿記」と称し、神武天皇から村上天皇に至る間のもの(撰者未詳)であったが、代々書き継がれて明治元年に及んだ。

くき‐よしたか【九鬼嘉隆】

安土桃山時代の武将。信長・秀吉に従い、文禄の役に水軍を率いて奮戦。関ヶ原の戦に敗れて自殺。(1542〜1600)→九鬼水軍

⇒くき【九鬼】

くきょ‐ほう【九去法】‥ハフ

⇒きゅうきょほう

くきら【拘耆羅・拘枳羅・倶伎羅】

(梵語kokila 好声鳥と訳す)インドにすむ黒いホトトギスに似た鳥。形は醜いが声は美しい。鳩夷羅くいら。倶尸羅くしら。また、ホトトギスの異称。

く‐ぎり【句切り・区切り】

①詩文などの句の切れ目。

②物事のきり。段落。「―をつける」

⇒くぎり‐ふごう【句切り符号】

くぎり‐ふごう【句切り符号】‥ガウ

文中の句切りを示すための句読くとう点・括弧かっこなどの称。・、°()「」の類。

⇒く‐ぎり【句切り・区切り】

く‐ぎ・る【句切る・区切る】

〔他五〕

①くぎりをつける。「文章を段落に―・る」「一語ずつ―・って読む」

②物事の段落をつけ中途で切る。また、境界をつける。「前期と後期に―・る」

くき‐わかめ【茎若布】

ワカメの主に中肋ちゅうろくの部分を塩蔵あるいは乾燥した食品。つくだ煮・汁の実・炒めもの・和えものにする。

くぎ‐ぬき【釘貫】

①柱を立て並べて横に貫ぬきを通しただけの簡単な門、または柵。釘貫門。今昔物語集12「その上に卒都婆をたてて、―を差せり」

②町の入口に設けた木戸。

くき‐ほう【九帰法】‥ハフ

⇒きゅうきほう

くぎ‐ぼり【釘彫】

長押なげしなどを釘付けとするとき、材が割れないように彫った、釘打ち用の孔。

くき‐みじか【茎短】

薙刀なぎなた・槍などを持つとき、柄の元の方を長く残し、刃に近い方を持つこと。平家物語1「白柄の長刀―に取り」↔茎長くきなが

くぎ‐め【釘目】

釘を打ち込んだ所。

く‐ぎゃく【苦虐】

苦しめ、しいたげること。

く‐きゅう【公給】‥キフ

官の支給。

く‐ぎょ【供御】

⇒くご

ぐ‐きょ【愚挙】

愚かなふるまい。

く‐きょう【句境】‥キヤウ

俳句に表現された境地。また、俳句をよむ心境。「枯淡の―」

く‐きょう【究竟】‥キヤウ

(クは呉音。クッキョウとも)

①〔仏〕真理の究極。終極。畢竟ひっきょう。〈色葉字類抄〉

②きわめてすぐれていること。至極。平治物語(金刀比羅本)「主従三騎―の逸物どもにて堀河をつと越す」

③きわめて都合のよいこと。後鳥羽院御口伝「卒爾の用にも叶ひて、―の事にてあるなり」

⇒くきょう‐かく【究竟覚】

⇒くきょう‐そく【究竟即】

く‐きょう【苦況】‥キヤウ

苦しい状況・ありさま。「―に対処する」

く‐きょう【苦境】‥キヤウ

苦しい境遇・立場。「―に立つ」

く‐きょう【矩鏡】‥キヤウ

測量の際、一つの直線に対し直角の方向を定める器具。鏡矩。

く‐ぎょう【公卿】‥ギヤウ

①公(太政大臣および左・右大臣)と卿(大・中納言、参議および三位以上の朝官)との併称。上達部かんだちめ。月卿。卿相。月客。俗に「くげ」とも。

②「大臣公卿」と連ねていうときは、卿に同じ。

③(「供饗」とも書く)「衝重ついがさね」参照。〈黒本本節用集〉

⇒くぎょう‐きゅう【公卿給】

⇒くぎょう‐せんぎ【公卿僉議】

⇒くぎょう‐ついがさね【公卿衝重】

⇒くぎょう‐の‐ざ【公卿の座】

⇒くぎょう‐の‐ま【公卿の間】

くぎょう【公暁】‥ゲウ

源頼家の子。父の死後、鶴岡つるがおか八幡宮別当。父の仇を報いると称して源実朝を八幡宮の社前に斬り、三浦義村を頼ったが殺された。(1200〜1219)

く‐ぎょう【供饗】‥ギヤウ

「衝重ついがさね」参照。木具きぐ。〈易林本節用集〉

く‐ぎょう【苦行】‥ギヤウ

①神仏に奉仕するために肉体的欲望と物質的生活とを抑制する修行しゅぎょう。瞑想めいそう・断食だんじき・不眠などの方法がある。「―僧」

②堪えがたいほどの苦しい修行をすること。「難行なんぎょう―」

⇒くぎょう‐しゃか【苦行釈迦】

く‐ぎょう【恭敬】‥ギヤウ

つつしみうやまうこと。きょうけい。日本霊異記下「今より已後のち、我が大師として、―し供養せむ」

ぐ‐きょう【弘経】‥キヤウ

仏教の経典を世に弘めること。

⇒ぐきょう‐だいじ【弘経大士】

ぐ‐ぎょう【具行・倶行】‥ギヤウ

①ともに事を行うこと。

②能の古用語で、数人が斉唱すること。申楽談儀「皆上手なりとも、大勢―は悪かるべし」

くきょういちじょうほうしょうろん【究竟一乗宝性論】‥キヤウ‥シヤウ‥

〔仏〕インド成立の如来蔵思想を説く代表的な論書。4巻。6世紀初頭、北魏の勒那摩提ろくなまだい訳。

くきょう‐かく【究竟覚】‥キヤウ‥

〔仏〕悟りの極致。仏陀の境地をいう。

⇒く‐きょう【究竟】

くぎょう‐きゅう【公卿給】‥ギヤウキフ

平安時代に大臣以下参議に支給された年給。

⇒く‐ぎょう【公卿】

くぎょう‐しゃか【苦行釈迦】‥ギヤウ‥

仏伝中、釈迦の出家時から成道じょうどう時までの苦行時代を表す釈迦像。ガンダーラのシークリー出土の石像が有名。禅画にも描かれる。

⇒く‐ぎょう【苦行】

くぎょう‐せんぎ【公卿僉議】‥ギヤウ‥

内裏だいりまたは院における公卿の会議。平家物語1「天下において殊なる勝事なれば―あり。おのおの意見をいふ」

⇒く‐ぎょう【公卿】

くきょう‐そく【究竟即】‥キヤウ‥

〔仏〕究極円満の仏の境地。天台宗の六即の第6。

⇒く‐きょう【究竟】

ぐきょう‐だいじ【弘経大士】‥キヤウ‥

仏経に論釈を造り、これを弘めた竜樹・世親などの諸菩薩をいう。

⇒ぐ‐きょう【弘経】

くぎょう‐ついがさね【公卿衝重】‥ギヤウ‥

膳の一種。公卿に供する衝重。

⇒く‐ぎょう【公卿】

くぎょう‐の‐ざ【公卿の座】‥ギヤウ‥

寝殿造で、貴人用に設けた座。源氏物語横笛「見苦しく軽々しき公卿の御座みざなり」

⇒く‐ぎょう【公卿】

くぎょう‐の‐ま【公卿の間】‥ギヤウ‥

寝殿と中門廊との間にある細長い部屋。多く渡殿わたどののうちを仕切って作る。

⇒く‐ぎょう【公卿】

くぎょうぶにん【公卿補任】‥ギヤウ‥

参議以上の官、従三位以上の位の補任、その年月などを年次に記した書。80巻本と100巻本とがある。もと「歴運記」あるいは「公卿記」と称し、神武天皇から村上天皇に至る間のもの(撰者未詳)であったが、代々書き継がれて明治元年に及んだ。

くき‐よしたか【九鬼嘉隆】

安土桃山時代の武将。信長・秀吉に従い、文禄の役に水軍を率いて奮戦。関ヶ原の戦に敗れて自殺。(1542〜1600)→九鬼水軍

⇒くき【九鬼】

くきょ‐ほう【九去法】‥ハフ

⇒きゅうきょほう

くきら【拘耆羅・拘枳羅・倶伎羅】

(梵語kokila 好声鳥と訳す)インドにすむ黒いホトトギスに似た鳥。形は醜いが声は美しい。鳩夷羅くいら。倶尸羅くしら。また、ホトトギスの異称。

く‐ぎり【句切り・区切り】

①詩文などの句の切れ目。

②物事のきり。段落。「―をつける」

⇒くぎり‐ふごう【句切り符号】

くぎり‐ふごう【句切り符号】‥ガウ

文中の句切りを示すための句読くとう点・括弧かっこなどの称。・、°()「」の類。

⇒く‐ぎり【句切り・区切り】

く‐ぎ・る【句切る・区切る】

〔他五〕

①くぎりをつける。「文章を段落に―・る」「一語ずつ―・って読む」

②物事の段落をつけ中途で切る。また、境界をつける。「前期と後期に―・る」

くき‐わかめ【茎若布】

ワカメの主に中肋ちゅうろくの部分を塩蔵あるいは乾燥した食品。つくだ煮・汁の実・炒めもの・和えものにする。

釘抜き

提供:竹中大工道具館

釘抜き

提供:竹中大工道具館

②紋所の名。「釘抜き」1の形またはそれを組み合わせたもの。丸に釘抜きなど。中間ちゅうげん・奴やっこなどのはっぴ・はんてんなどにつけた。

釘抜き

②紋所の名。「釘抜き」1の形またはそれを組み合わせたもの。丸に釘抜きなど。中間ちゅうげん・奴やっこなどのはっぴ・はんてんなどにつけた。

釘抜き

くぎ‐ぬき【釘貫】

①柱を立て並べて横に貫ぬきを通しただけの簡単な門、または柵。釘貫門。今昔物語集12「その上に卒都婆をたてて、―を差せり」

②町の入口に設けた木戸。

くき‐ほう【九帰法】‥ハフ

⇒きゅうきほう

くぎ‐ぼり【釘彫】

長押なげしなどを釘付けとするとき、材が割れないように彫った、釘打ち用の孔。

くき‐みじか【茎短】

薙刀なぎなた・槍などを持つとき、柄の元の方を長く残し、刃に近い方を持つこと。平家物語1「白柄の長刀―に取り」↔茎長くきなが

くぎ‐め【釘目】

釘を打ち込んだ所。

く‐ぎゃく【苦虐】

苦しめ、しいたげること。

く‐きゅう【公給】‥キフ

官の支給。

く‐ぎょ【供御】

⇒くご

ぐ‐きょ【愚挙】

愚かなふるまい。

く‐きょう【句境】‥キヤウ

俳句に表現された境地。また、俳句をよむ心境。「枯淡の―」

く‐きょう【究竟】‥キヤウ

(クは呉音。クッキョウとも)

①〔仏〕真理の究極。終極。畢竟ひっきょう。〈色葉字類抄〉

②きわめてすぐれていること。至極。平治物語(金刀比羅本)「主従三騎―の逸物どもにて堀河をつと越す」

③きわめて都合のよいこと。後鳥羽院御口伝「卒爾の用にも叶ひて、―の事にてあるなり」

⇒くきょう‐かく【究竟覚】

⇒くきょう‐そく【究竟即】

く‐きょう【苦況】‥キヤウ

苦しい状況・ありさま。「―に対処する」

く‐きょう【苦境】‥キヤウ

苦しい境遇・立場。「―に立つ」

く‐きょう【矩鏡】‥キヤウ

測量の際、一つの直線に対し直角の方向を定める器具。鏡矩。

く‐ぎょう【公卿】‥ギヤウ

①公(太政大臣および左・右大臣)と卿(大・中納言、参議および三位以上の朝官)との併称。上達部かんだちめ。月卿。卿相。月客。俗に「くげ」とも。

②「大臣公卿」と連ねていうときは、卿に同じ。

③(「供饗」とも書く)「衝重ついがさね」参照。〈黒本本節用集〉

⇒くぎょう‐きゅう【公卿給】

⇒くぎょう‐せんぎ【公卿僉議】

⇒くぎょう‐ついがさね【公卿衝重】

⇒くぎょう‐の‐ざ【公卿の座】

⇒くぎょう‐の‐ま【公卿の間】

くぎょう【公暁】‥ゲウ

源頼家の子。父の死後、鶴岡つるがおか八幡宮別当。父の仇を報いると称して源実朝を八幡宮の社前に斬り、三浦義村を頼ったが殺された。(1200〜1219)

く‐ぎょう【供饗】‥ギヤウ

「衝重ついがさね」参照。木具きぐ。〈易林本節用集〉

く‐ぎょう【苦行】‥ギヤウ

①神仏に奉仕するために肉体的欲望と物質的生活とを抑制する修行しゅぎょう。瞑想めいそう・断食だんじき・不眠などの方法がある。「―僧」

②堪えがたいほどの苦しい修行をすること。「難行なんぎょう―」

⇒くぎょう‐しゃか【苦行釈迦】

く‐ぎょう【恭敬】‥ギヤウ

つつしみうやまうこと。きょうけい。日本霊異記下「今より已後のち、我が大師として、―し供養せむ」

ぐ‐きょう【弘経】‥キヤウ

仏教の経典を世に弘めること。

⇒ぐきょう‐だいじ【弘経大士】

ぐ‐ぎょう【具行・倶行】‥ギヤウ

①ともに事を行うこと。

②能の古用語で、数人が斉唱すること。申楽談儀「皆上手なりとも、大勢―は悪かるべし」

くきょういちじょうほうしょうろん【究竟一乗宝性論】‥キヤウ‥シヤウ‥

〔仏〕インド成立の如来蔵思想を説く代表的な論書。4巻。6世紀初頭、北魏の勒那摩提ろくなまだい訳。

くきょう‐かく【究竟覚】‥キヤウ‥

〔仏〕悟りの極致。仏陀の境地をいう。

⇒く‐きょう【究竟】

くぎょう‐きゅう【公卿給】‥ギヤウキフ

平安時代に大臣以下参議に支給された年給。

⇒く‐ぎょう【公卿】

くぎょう‐しゃか【苦行釈迦】‥ギヤウ‥

仏伝中、釈迦の出家時から成道じょうどう時までの苦行時代を表す釈迦像。ガンダーラのシークリー出土の石像が有名。禅画にも描かれる。

⇒く‐ぎょう【苦行】

くぎょう‐せんぎ【公卿僉議】‥ギヤウ‥

内裏だいりまたは院における公卿の会議。平家物語1「天下において殊なる勝事なれば―あり。おのおの意見をいふ」

⇒く‐ぎょう【公卿】

くきょう‐そく【究竟即】‥キヤウ‥

〔仏〕究極円満の仏の境地。天台宗の六即の第6。

⇒く‐きょう【究竟】

ぐきょう‐だいじ【弘経大士】‥キヤウ‥

仏経に論釈を造り、これを弘めた竜樹・世親などの諸菩薩をいう。

⇒ぐ‐きょう【弘経】

くぎょう‐ついがさね【公卿衝重】‥ギヤウ‥

膳の一種。公卿に供する衝重。

⇒く‐ぎょう【公卿】

くぎょう‐の‐ざ【公卿の座】‥ギヤウ‥

寝殿造で、貴人用に設けた座。源氏物語横笛「見苦しく軽々しき公卿の御座みざなり」

⇒く‐ぎょう【公卿】

くぎょう‐の‐ま【公卿の間】‥ギヤウ‥

寝殿と中門廊との間にある細長い部屋。多く渡殿わたどののうちを仕切って作る。

⇒く‐ぎょう【公卿】

くぎょうぶにん【公卿補任】‥ギヤウ‥

参議以上の官、従三位以上の位の補任、その年月などを年次に記した書。80巻本と100巻本とがある。もと「歴運記」あるいは「公卿記」と称し、神武天皇から村上天皇に至る間のもの(撰者未詳)であったが、代々書き継がれて明治元年に及んだ。

くき‐よしたか【九鬼嘉隆】

安土桃山時代の武将。信長・秀吉に従い、文禄の役に水軍を率いて奮戦。関ヶ原の戦に敗れて自殺。(1542〜1600)→九鬼水軍

⇒くき【九鬼】

くきょ‐ほう【九去法】‥ハフ

⇒きゅうきょほう

くきら【拘耆羅・拘枳羅・倶伎羅】

(梵語kokila 好声鳥と訳す)インドにすむ黒いホトトギスに似た鳥。形は醜いが声は美しい。鳩夷羅くいら。倶尸羅くしら。また、ホトトギスの異称。

く‐ぎり【句切り・区切り】

①詩文などの句の切れ目。

②物事のきり。段落。「―をつける」

⇒くぎり‐ふごう【句切り符号】

くぎり‐ふごう【句切り符号】‥ガウ

文中の句切りを示すための句読くとう点・括弧かっこなどの称。・、°()「」の類。

⇒く‐ぎり【句切り・区切り】

く‐ぎ・る【句切る・区切る】

〔他五〕

①くぎりをつける。「文章を段落に―・る」「一語ずつ―・って読む」

②物事の段落をつけ中途で切る。また、境界をつける。「前期と後期に―・る」

くき‐わかめ【茎若布】

ワカメの主に中肋ちゅうろくの部分を塩蔵あるいは乾燥した食品。つくだ煮・汁の実・炒めもの・和えものにする。

くぎ‐ぬき【釘貫】

①柱を立て並べて横に貫ぬきを通しただけの簡単な門、または柵。釘貫門。今昔物語集12「その上に卒都婆をたてて、―を差せり」

②町の入口に設けた木戸。

くき‐ほう【九帰法】‥ハフ

⇒きゅうきほう

くぎ‐ぼり【釘彫】

長押なげしなどを釘付けとするとき、材が割れないように彫った、釘打ち用の孔。

くき‐みじか【茎短】

薙刀なぎなた・槍などを持つとき、柄の元の方を長く残し、刃に近い方を持つこと。平家物語1「白柄の長刀―に取り」↔茎長くきなが

くぎ‐め【釘目】

釘を打ち込んだ所。

く‐ぎゃく【苦虐】

苦しめ、しいたげること。

く‐きゅう【公給】‥キフ

官の支給。

く‐ぎょ【供御】

⇒くご

ぐ‐きょ【愚挙】

愚かなふるまい。

く‐きょう【句境】‥キヤウ

俳句に表現された境地。また、俳句をよむ心境。「枯淡の―」

く‐きょう【究竟】‥キヤウ

(クは呉音。クッキョウとも)

①〔仏〕真理の究極。終極。畢竟ひっきょう。〈色葉字類抄〉

②きわめてすぐれていること。至極。平治物語(金刀比羅本)「主従三騎―の逸物どもにて堀河をつと越す」

③きわめて都合のよいこと。後鳥羽院御口伝「卒爾の用にも叶ひて、―の事にてあるなり」

⇒くきょう‐かく【究竟覚】

⇒くきょう‐そく【究竟即】

く‐きょう【苦況】‥キヤウ

苦しい状況・ありさま。「―に対処する」

く‐きょう【苦境】‥キヤウ

苦しい境遇・立場。「―に立つ」

く‐きょう【矩鏡】‥キヤウ

測量の際、一つの直線に対し直角の方向を定める器具。鏡矩。

く‐ぎょう【公卿】‥ギヤウ

①公(太政大臣および左・右大臣)と卿(大・中納言、参議および三位以上の朝官)との併称。上達部かんだちめ。月卿。卿相。月客。俗に「くげ」とも。

②「大臣公卿」と連ねていうときは、卿に同じ。

③(「供饗」とも書く)「衝重ついがさね」参照。〈黒本本節用集〉

⇒くぎょう‐きゅう【公卿給】

⇒くぎょう‐せんぎ【公卿僉議】

⇒くぎょう‐ついがさね【公卿衝重】

⇒くぎょう‐の‐ざ【公卿の座】

⇒くぎょう‐の‐ま【公卿の間】

くぎょう【公暁】‥ゲウ

源頼家の子。父の死後、鶴岡つるがおか八幡宮別当。父の仇を報いると称して源実朝を八幡宮の社前に斬り、三浦義村を頼ったが殺された。(1200〜1219)

く‐ぎょう【供饗】‥ギヤウ

「衝重ついがさね」参照。木具きぐ。〈易林本節用集〉

く‐ぎょう【苦行】‥ギヤウ

①神仏に奉仕するために肉体的欲望と物質的生活とを抑制する修行しゅぎょう。瞑想めいそう・断食だんじき・不眠などの方法がある。「―僧」

②堪えがたいほどの苦しい修行をすること。「難行なんぎょう―」

⇒くぎょう‐しゃか【苦行釈迦】

く‐ぎょう【恭敬】‥ギヤウ

つつしみうやまうこと。きょうけい。日本霊異記下「今より已後のち、我が大師として、―し供養せむ」

ぐ‐きょう【弘経】‥キヤウ

仏教の経典を世に弘めること。

⇒ぐきょう‐だいじ【弘経大士】

ぐ‐ぎょう【具行・倶行】‥ギヤウ

①ともに事を行うこと。

②能の古用語で、数人が斉唱すること。申楽談儀「皆上手なりとも、大勢―は悪かるべし」

くきょういちじょうほうしょうろん【究竟一乗宝性論】‥キヤウ‥シヤウ‥

〔仏〕インド成立の如来蔵思想を説く代表的な論書。4巻。6世紀初頭、北魏の勒那摩提ろくなまだい訳。

くきょう‐かく【究竟覚】‥キヤウ‥

〔仏〕悟りの極致。仏陀の境地をいう。

⇒く‐きょう【究竟】

くぎょう‐きゅう【公卿給】‥ギヤウキフ

平安時代に大臣以下参議に支給された年給。

⇒く‐ぎょう【公卿】

くぎょう‐しゃか【苦行釈迦】‥ギヤウ‥

仏伝中、釈迦の出家時から成道じょうどう時までの苦行時代を表す釈迦像。ガンダーラのシークリー出土の石像が有名。禅画にも描かれる。

⇒く‐ぎょう【苦行】

くぎょう‐せんぎ【公卿僉議】‥ギヤウ‥

内裏だいりまたは院における公卿の会議。平家物語1「天下において殊なる勝事なれば―あり。おのおの意見をいふ」

⇒く‐ぎょう【公卿】

くきょう‐そく【究竟即】‥キヤウ‥

〔仏〕究極円満の仏の境地。天台宗の六即の第6。

⇒く‐きょう【究竟】

ぐきょう‐だいじ【弘経大士】‥キヤウ‥

仏経に論釈を造り、これを弘めた竜樹・世親などの諸菩薩をいう。

⇒ぐ‐きょう【弘経】

くぎょう‐ついがさね【公卿衝重】‥ギヤウ‥

膳の一種。公卿に供する衝重。

⇒く‐ぎょう【公卿】

くぎょう‐の‐ざ【公卿の座】‥ギヤウ‥

寝殿造で、貴人用に設けた座。源氏物語横笛「見苦しく軽々しき公卿の御座みざなり」

⇒く‐ぎょう【公卿】

くぎょう‐の‐ま【公卿の間】‥ギヤウ‥

寝殿と中門廊との間にある細長い部屋。多く渡殿わたどののうちを仕切って作る。

⇒く‐ぎょう【公卿】

くぎょうぶにん【公卿補任】‥ギヤウ‥

参議以上の官、従三位以上の位の補任、その年月などを年次に記した書。80巻本と100巻本とがある。もと「歴運記」あるいは「公卿記」と称し、神武天皇から村上天皇に至る間のもの(撰者未詳)であったが、代々書き継がれて明治元年に及んだ。

くき‐よしたか【九鬼嘉隆】

安土桃山時代の武将。信長・秀吉に従い、文禄の役に水軍を率いて奮戦。関ヶ原の戦に敗れて自殺。(1542〜1600)→九鬼水軍

⇒くき【九鬼】

くきょ‐ほう【九去法】‥ハフ

⇒きゅうきょほう

くきら【拘耆羅・拘枳羅・倶伎羅】

(梵語kokila 好声鳥と訳す)インドにすむ黒いホトトギスに似た鳥。形は醜いが声は美しい。鳩夷羅くいら。倶尸羅くしら。また、ホトトギスの異称。

く‐ぎり【句切り・区切り】

①詩文などの句の切れ目。

②物事のきり。段落。「―をつける」

⇒くぎり‐ふごう【句切り符号】

くぎり‐ふごう【句切り符号】‥ガウ

文中の句切りを示すための句読くとう点・括弧かっこなどの称。・、°()「」の類。

⇒く‐ぎり【句切り・区切り】

く‐ぎ・る【句切る・区切る】

〔他五〕

①くぎりをつける。「文章を段落に―・る」「一語ずつ―・って読む」

②物事の段落をつけ中途で切る。また、境界をつける。「前期と後期に―・る」

くき‐わかめ【茎若布】

ワカメの主に中肋ちゅうろくの部分を塩蔵あるいは乾燥した食品。つくだ煮・汁の実・炒めもの・和えものにする。

くぎ‐ぬき【釘抜き】🔗⭐🔉

くぎ‐ぬき【釘抜き】

①打ち込んだ釘を抜くための工具。多くは「てこ」の原理を利用。

釘抜き

釘抜き

提供:竹中大工道具館

釘抜き

提供:竹中大工道具館

②紋所の名。「釘抜き」1の形またはそれを組み合わせたもの。丸に釘抜きなど。中間ちゅうげん・奴やっこなどのはっぴ・はんてんなどにつけた。

釘抜き

②紋所の名。「釘抜き」1の形またはそれを組み合わせたもの。丸に釘抜きなど。中間ちゅうげん・奴やっこなどのはっぴ・はんてんなどにつけた。

釘抜き

釘抜き

提供:竹中大工道具館

釘抜き

提供:竹中大工道具館

②紋所の名。「釘抜き」1の形またはそれを組み合わせたもの。丸に釘抜きなど。中間ちゅうげん・奴やっこなどのはっぴ・はんてんなどにつけた。

釘抜き

②紋所の名。「釘抜き」1の形またはそれを組み合わせたもの。丸に釘抜きなど。中間ちゅうげん・奴やっこなどのはっぴ・はんてんなどにつけた。

釘抜き

くぎ‐ぬき【釘貫】🔗⭐🔉

くぎ‐ぬき【釘貫】

①柱を立て並べて横に貫ぬきを通しただけの簡単な門、または柵。釘貫門。今昔物語集12「その上に卒都婆をたてて、―を差せり」

②町の入口に設けた木戸。

くぎ‐ぼり【釘彫】🔗⭐🔉

くぎ‐ぼり【釘彫】

長押なげしなどを釘付けとするとき、材が割れないように彫った、釘打ち用の孔。

くぎ‐め【釘目】🔗⭐🔉

くぎ‐め【釘目】

釘を打ち込んだ所。

○釘をさすくぎをさす🔗⭐🔉

○釘をさすくぎをさす

(釘をさしこんで固める意)違約のないようにあらかじめ念をおす。「釘を打つ」とも。人情本、春色辰巳園「やきもちらしいがかれこれと時々釘をさして置くのに」。「他言しないよう釘をさして置いた」

⇒くぎ【釘】

く‐ぎん【口吟】

くちずさむこと。

く‐ぎん【苦吟】

苦心して詩歌を作ること。

く‐く【九九】

①1から9までの掛算表。

②掛算表または割算表の簡易記憶法。掛算・割算・開平・開立にそれぞれある。

く‐く【区区】

①まちまちであること。別々なこと。「意見が―に分かれる」

②小さくてつまらぬさま。太平記1「空しく一生を―の中に誤る事」

く‐く【煦煦】

①[韓愈、原道「彼は煦煦たるを以て仁と為し、孑孑けつけつたるを義と為す」]やわらぎ恵むさま。

②なごやかに暖かいさま。

く・く【漏く】

〔自四〕

隙間をくぐる。古事記上「我が手俣たなまたより―・きし子そ」

くぐ【磚子苗・莎草】

①カヤツリグサ科の多年草。西日本から台湾・中国南部に分布。茎は緑色で3稜、高さ30〜50センチメートル。茎頂に多数の花穂を散形につけ、長い苞葉がある。イヌクグ。〈倭名類聚鈔20〉

②シオクグの別称。

③ハマスゲの別称。

く‐ぐ【供具】

①供物をそなえるための道具。

②神仏への供えもの。

ククイ【kukui】

(カナカ語)トウダイグサ科の高木。アブラギリの近縁種。マレーまたは南アメリカ産。高さ10メートル余。葉は革質、卵形で3〜7裂。円錐花序は頂生、花は白色。核果は球形で甚だ堅く、その油を塗料・灯用とする。キャンドルナット‐ツリー。

くぐい【鵠】クグヒ

(ククヒとも)ハクチョウの古称。垂仁紀「時に―有りて大虚おおぞらを度たびわたる」

くくし【括し】

①くくること。また、そのもの。

②「括し染め」の略。

⇒くくし‐おび【括し帯】

⇒くくし‐こそで【括し小袖】

⇒くくし‐ぞめ【括し染め】

⇒くくし‐もの【括し物・纐纈】

くくし‐おび【括し帯】

括し染めの帯。

⇒くくし【括し】

くくし‐こそで【括し小袖】

括し染めの小袖。

⇒くくし【括し】

くくし‐ぞめ【括し染め】

(→)「しぼりぞめ」に同じ。

⇒くくし【括し】

くくし‐もの【括し物・纐纈】

(→)「こうけち(纐纈)」に同じ。〈運歩色葉集〉

⇒くくし【括し】

くく・す【括す】

〔他四〕

①くくる。しばる。四河入海「さてその足をば松に―・しつけて」

②括り染めにする。〈日葡辞書〉

くぐ‐せ【屈背・傴僂】

脊柱のまがって伸びないもの。〈日本霊異記下訓釈〉

くく‐たち【茎立】

(ククはクキの古形)菜の薹とう。特にスズナの薹のたったもの。〈[季]春〉。万葉集14「かみつけの佐野の―折りはやし」

くぐつ【裹】

①莎草くぐで編んだ袋。藻または貝などを入れるのに用いる。万葉集3「塩干しおひの三津の海女の―持ち玉藻刈るらむいざ行きて見む」

②糸などで編んだ網袋。宇津保物語国譲下「絹綾を糸の―に入れて」

くぐつ【傀儡】

①歌に合わせて舞わせるあやつり人形。また、それをあやつる芸人。でく。てくぐつ。かいらい。

②(くぐつの女たちが売色もしたところから)遊女。あそびめ。うかれめ。くぐつめ。

⇒くぐつ‐し【傀儡師】

⇒くぐつ‐まわし【傀儡回し】

⇒くぐつ‐め【傀儡女】

くぐつ‐し【傀儡師】

くぐつをあやつる芸人。くぐつまわし。くぐつ。散木奇歌集「伏見に―…歌歌はせむとて呼びに遣はしたりけるに」→かいらいし。

⇒くぐつ【傀儡】

くぐつ‐まわし【傀儡回し】‥マハシ

(→)傀儡師に同じ。定頼集「―呼びにやり給ひけるが、おそかりければ」

⇒くぐつ【傀儡】

くぐつ‐め【傀儡女】

(→)「くぐつ」2に同じ。

⇒くぐつ【傀儡】

くく‐なき【くく鳴き】

鶏のくくと鳴くこと。

くぐ‐なわ【莎草縄】‥ナハ

クグの茎葉で綯なった縄。森鴎外、雁「―で縛つた徳利と通帳とをぶら下げた儘」

くくのち‐の‐かみ【久久能智神】

日本神話で、木の神。木の守護神。

く‐くばり【句配り】

和歌などで、句の並べ方。句の配置。

くぐま・る【屈まる】

〔自五〕

腰をまげ体を縮める。かがまる。こごまる。〈類聚名義抄〉

くくみ【銜み・含み・包み】

①口の中にふくむこと。

②轡くつわ。〈倭名類聚鈔15〉

③刀の柄つかや鞘さやを金・銀・銅の薄板でつつんだもの。

⇒くくみ‐ぐすり【銜み薬】

くくみ‐ぐすり【銜み薬】

うがいぐすり。

⇒くくみ【銜み・含み・包み】

くく‐みら【茎韮】

(ククはクキの古形、ミラはニラの古形)ニラの茎の生い立ったもの。万葉集14「きはつくの岡の―われ摘めど」

くく・む【銜む・含む】

[一]〔他五〕

①口に含む。蜻蛉日記下「氷ひ―・みたる声」

②中にはめ込む。つつむ。くるむ。囲む。源氏物語夕顔「うはむしろにおし―・みて惟光乗せ奉る」

[二]〔他下二〕

①口の中に含ませる。源氏物語薄雲「うつくしげなる御乳を―・め給ひつつ」

②比喩的に、事情をよく納得させるようにする。→言いくくむ

くぐ・む【屈む】

[一]〔自四〕

かがむ。義経記3「笛の音の近づきければ、さし―・みて見れば」

[二]〔他下二〕

かがませる。夫木和歌抄19「久方の天つみ空は高けれどせを―・めてぞわれは世に住む」

くぐもり‐ごえ【くぐもり声】‥ゴヱ

こもって、はっきりしない音声。徒然草「物を言ふも―に響きて聞えず」

くぐも・る

〔自五〕

(古くはククモル)つつまれる。内にこもる。万葉集15「入江の渚鳥すどり羽ぐくもる君を離れて」。「声が―・り、よく聞きとれない」

くぐら・せる【潜らせる】

〔他下一〕

①くぐるようにさせる。

②料理の下ごしらえなどで、熱湯や油の中に食材を短時間通す。

くくり【括り】

①くくること。また、くくったもの。くくりひも。

②指貫さしぬきなどの裾すそにつけ、裾を足首のところですぼめた緒。落窪物語1「―を脛はぎにあげて来つるに」

③鳥獣などをくくって捕らえる装置。わな・足緒の類。古今著聞集16「―をかけて鹿を取りける程に」

④(→)双六すごろく1で、自分の地内にある相手の石の前に自分の石を並べて、相手の石が進めないようにすること。

⑤物事のまとめ。しめくくり。また、終局。

⑥「括り染め」の略。

⇒くくりお‐の‐はかま【括緒の袴】

⇒くくり‐ざる【括猿】

⇒くくり‐ずきん【括頭巾】

⇒くくり‐そで【括り袖】

⇒くくり‐ぞめ【括り染め】

⇒くくり‐ばかま【括袴】

⇒くくり‐ひも【括り紐】

⇒くくり‐まくら【括り枕】

⇒くくり‐め【括り目】

⇒くくり‐もの【括り物】

くぐり【潜り】

①くぐること。

②「くぐり戸」「くぐり門」の略。

③茶室で、中くぐり・にじり口など、くぐって出入りするように作ったもの。

⇒くぐり‐ど【潜り戸】

⇒くぐり‐もん【潜り門】

くくり‐あ・げる【括り上げる】

〔他下一〕

しっかりとくくる。しばりあげる。

くくりお‐の‐はかま【括緒の袴】‥ヲ‥

指貫さしぬきの古称。天武紀下「会集まううごなはむ日に…―を着よ」

⇒くくり【括り】

くくり‐ざる【括猿】

布に綿を入れて作った猿の縫いぐるみ。着物・幟のぼりなどや絵馬堂に下げてお守りにしたり、念願の成就を祈ったりした。傾城買四十八手「ふとんのすみへつけし―を」→千疋せんびき猿。

括猿

⇒くくり【括り】

くくり‐ずきん【括頭巾】‥ヅ‥

頭巾の一種。頭の形に合わせて円く作り縁をくくったもの。

⇒くくり【括り】

くくり‐そで【括り袖】

①綿を入れてふくらませて縫った袖口。

②袖口をひもでくくった袖。または、袖口にひだを寄せてすぼめたもの。

⇒くくり【括り】

くくり‐ぞめ【括り染め】

(→)「しぼりぞめ」に同じ。

⇒くくり【括り】

くくり‐つ・ける【括り付ける】

〔他下一〕[文]くくりつ・く(下二)

ひもなどで、しばって離れないようにする。「柱に―・ける」「子供を背中に―・ける」

くぐり‐ど【潜り戸】

くぐって出入りするように作った小さい戸。また、その出入口。

⇒くぐり【潜り】

くぐり‐ぬ・ける【潜り抜ける】

〔自下一〕

①くぐって通り抜ける。

②危険や困難な事態をうまく処理して生き延びる。「幾多の修羅場を―・ける」

くくり‐ばかま【括袴】

裾口をすぼめるために厚く綿を入れ、紐で括るようにした袴。地質は麻布・繻子しゅす・緞子どんすなど。

⇒くくり【括り】

くくり‐ひも【括り紐】

物をくくるのに用いる紐。

⇒くくり【括り】

くくり‐まくら【括り枕】

中に綿または蕎麦そばがら・茶がらなどを入れ、両端をくくってこしらえた枕。好色一代男8「草の戸の中に置火燵を仕懸け、―もありて」

⇒くくり【括り】

くくり‐め【括り目】

くくった所。また、その痕。

⇒くくり【括り】

くくり‐もの【括り物】

括り染めにしたもの。枕草子159「巻染め・むら濃ご・―など染めたる」

⇒くくり【括り】

くぐり‐もん【潜り門】

くぐって出入りするように作った小門。くぐり。

⇒くぐり【潜り】

くく・る【括る】

〔他五〕

①ばらばらなものを一つにたばねる。しめて結ぶ。しばりつける。万葉集13「玉こそば緒の絶えぬれば―・りつつまたも合ふといへ」。平家物語4「その頸をば唱取つて泣く泣く石に―・り合はせ、敵の中を紛れ出でて、宇治川の深き所に沈めけり」。「糸を―・る」「荷物を縄で―・る」

②絞り染めにする。古今和歌集六帖1「木の葉皆唐紅に―・るとて霜の跡にも置きまさるかな」

③首をしめて死ぬ。日葡辞書「クビヲククル」

④束縛する。浄瑠璃、心中天の網島「小春に沙汰なし、耳へ入れば夜明けまで―・られる」

⑤まとめる。総括する。「今月の収支を―・る」「括弧で―・る」「高を―・る」

⑥絵の主要部分の縁などを、少し濃い色で線を加え、また隈どる。

くぐ・る【潜る】

〔自五〕

(奈良・平安時代には清音)

①物のすきまをすりぬける。体をかがめて、物の下を過ぎる。万葉集4「しきたへの枕ゆ―・る涙にそうき寝をしける恋の繁きに」。金葉和歌集雑「かたはらのつぼねの壁のくづれより―・りて逃しやりて」。日葡辞書「ミヅ、イワノシタヲクグル」。「のれんを―・る」

②水にもぐる。かずく。万葉集11「水―・る玉にまじれる磯貝の」。平家物語9「水の底を―・つて向かへの岸へぞ着きにける」

③おしはかる。吾吟我集「ゆがみゆく君が心を―・りみて絶えず恨みはありどほしかな」

④困難や危険の中を切り抜ける。すきに乗じて事をする。「法の網を―・って悪事をはたらく」

くく・れる【括れる】

〔自下一〕

紐などが巻きついて、一部分が細く締まる。また、紐が食い込んだようなあとがつく。

クグロフ【kouglof フランス】

アルザス地方の伝統的な菓子パン。卵・バター・砂糖を多く使いイーストで発酵させた生地にレーズンを加え、畝うね模様のある深いリング状の型で焼く。クゲロフ。グーゲルフップフ。

く‐げ【公家】

①おおやけ。朝廷。朝家。また、主上。天皇。保元物語(金刀比羅本)「―もつぱら日吉山王に御祈誓有りけるとかや」

②朝臣。公家衆。↔武家。

③(→)公卿くぎょう1に同じ。〈伊呂波字類抄〉

く‐げ【公廨】

(クガイ・コウカイとも)役所。官庁。また、官物。「―田」「―稲」

く‐げ【供花・供華】

(クウゲとも)仏前または死者に花を供えること。また、その供えた花。長秋詠藻「法住寺殿にて院の御―の時の会に」

く‐げ【供笥】

餅・菓子などを盛って仏前に供える具。

くげ‐あく【公家悪】

歌舞伎の役柄。公家の悪役。「車引」の時平しへいなど。

くけ‐あな【漏穴・匿穴】

ぬけあな。太平記32「その間に舜かたはらに―をぞ掘つたりける」

く‐けい【区系】

〔生〕ある地域に生息する動植物の特徴にもとづいて、生物地理学的に識別した区域。植物区系と動物区系とがある。

く‐けい【矩形】

(矩は直角の意)直角四辺形。長方形。さしがた。

ぐ‐けい【愚兄】

自分の兄の謙称。

ぐ‐けい【愚計】

①おろかなはかりごと。

②自分の計画の謙譲語。

くげ‐え【供華会】‥ヱ

仏前に花を供えて供養する法会。5月・9月に京都六条長講堂ちょうこうどうで行われた法会や3月に六波羅蜜寺で行われた法会が有名。

くげ‐かぞく【公家華族】‥クワ‥

旧公卿の、明治維新後に華族に列せられた者。→大名華族→武家華族

くげ‐がた【公家方】

①(→)公家衆くげしゅうに同じ。

②朝廷に味方する人々。宮方。↔武家方

く‐げき【駒隙】

[荘子知北遊「人の天地の間に生くるは、白駒の郤(=隙)を過ぐるが若ごとし」]月日の過ぎやすく人生の短いこと。隙駟げきし。

くけ‐ぐち【絎口】

くけあわせた縫い目。

くげ‐こじつ【公家故実】

公家に関する故実。↔武家故実

くけ‐こ・む【絎け込む】

〔他五〕

布端を中に入れてくける。

くげ‐ざむらい【公家侍】‥ザムラヒ

公家に仕える侍。

くけ‐じ【漏路・匿路】‥ヂ

にげみち。ぬけみち。太平記1「いづくにか―の有ると見れば」

くげ‐しゅう【公家衆】

(クゲシュとも)幕府出仕の人に対して、朝廷に仕える人々の称。公家方。堂上衆。↔武家衆

くげ‐しょはっと【公家諸法度】

禁中並公家諸法度きんちゅうならびにくげしょはっとのこと。

くけ‐だい【絎台】

裁縫用具。着物などを仕立てる際、布地がたるまないように一端を吊っておく台。掛台。

く‐けつ【口訣】

文書に記さず、口で言い伝える秘伝。口伝くでん。口義くぎ。

ぐけつげてんしょう【弘決外典抄】‥セウ

仏典の注釈書。唐の湛然の作「止観輔行伝弘決」に引用された仏教以外の典籍を抽出して注解する。具平ともひら親王撰。4巻。991年(正暦2)成立。

くけつ‐たい【駆血帯】

四肢の末梢から血液を除去し、血流を止める器具。手術で、患部を見やすくし出血を少なくするためや、静脈から血液を採取する際に用いる。ゴムなどで緊縛するものと空気圧を利用するものとがある。止血帯。

くげ‐でん【公廨田】

律令制で、官庁の諸経費にあてた田。また、大宰帥だざいのそつ以下諸国司らに支給した職分田しきぶんでんの大宝令における呼称。くがいでん。

くげ‐とう【公廨稲】‥タウ

奈良・平安時代の諸国に蓄積された出挙すいこ用の官稲の一種。利息は租税滞納分の充当など官庁の諸経費にあて、残りを国司の間で分配。745年(天平17)国別に数量を定め、757年(天平宝字1)国司間の分配率を定めたが、その取得分は大きく、国司の退廃を招いた。くげ。くがいとう。

くけ‐ぬい【絎縫い】‥ヌヒ

縫い目が表にあらわれないように縫うこと。

くげ‐はっと【公家法度】

禁中並公家諸法度きんちゅうならびにくげしょはっとのこと。

くけ‐ばり【絎針】

くけ縫いに用いる長い針。

くけ‐ひも【絎紐】

くけ縫いをした紐。

くけ‐め【絎目】

くけ縫いにした針目。

く・ける【絎ける】

〔他下一〕

縫い目が表に見えないように縫う。くけ縫いをする。「袖口を―・ける」

くげれつえいずかん【公家列影図巻】‥ヅクワン

(コウケレツエイズカンとも)13世紀制作の絵巻。1巻。平安末期から鎌倉時代にかけての公家の姿を似絵にせえの技法で描いた肖像画集。

く‐げん【公験】

(公おおやけの証験の意)官府から下付する証明書。古代、私田を譲与売買した時、その田券に国司・郡司が所有権を公認した文書。転じて、広く土地の所有権を立証するための文書。また、僧尼の身分証明書。

く‐げん【苦言】

ずばりと言われて耳の痛い忠告。言いにくいことまでも言って諫める言葉。「―を呈する」

く‐げん【苦患】

〔仏〕苦しみなやむこと。苦難。苦悩。

く‐げん【苦艱】

(ゲンは呉音。クカンとも)苦しみなやむこと。苦難。森鴎外、青年「なる程生といふものは―を離れない」

ぐ‐けん【愚見】

自分の意見の謙譲語。愚意。

ぐ‐げん【具現】

具体的に、また実際に表すこと。実際となって現れること。「理想を―する」

く‐けんさつちょう【区検察庁】‥チヤウ

簡易裁判所に対応して置かれる検察庁。

くげん‐ししゅう【区限刺繍】‥シウ

平織の布に、織糸の目数を数えながら一定のステッチを繰り返す刺繍の総称。クロス‐ステッチ・ドロンワークなど。キャンパス‐ワーク。ニードル‐ポイント。

く‐こ【枸杞】

ナス科の落葉小低木。茎は柔軟で、節にとげがある。夏、葉腋に淡紫色の5弁の小花を開く。果実は熟すと赤色卵形、枸杞酒に用い強壮の効があるという。漢方生薬として乾燥果実を枸杞子、乾燥した根皮を地骨皮じこっぴと称し、強壮・解熱に用いる。葉は食用、また乾して枸杞葉くこようと呼び、強壮剤。〈[季]春〉。〈新撰字鏡7〉

くこ

⇒くくり【括り】

くくり‐ずきん【括頭巾】‥ヅ‥

頭巾の一種。頭の形に合わせて円く作り縁をくくったもの。

⇒くくり【括り】

くくり‐そで【括り袖】

①綿を入れてふくらませて縫った袖口。

②袖口をひもでくくった袖。または、袖口にひだを寄せてすぼめたもの。

⇒くくり【括り】

くくり‐ぞめ【括り染め】

(→)「しぼりぞめ」に同じ。

⇒くくり【括り】

くくり‐つ・ける【括り付ける】

〔他下一〕[文]くくりつ・く(下二)

ひもなどで、しばって離れないようにする。「柱に―・ける」「子供を背中に―・ける」

くぐり‐ど【潜り戸】

くぐって出入りするように作った小さい戸。また、その出入口。

⇒くぐり【潜り】

くぐり‐ぬ・ける【潜り抜ける】

〔自下一〕

①くぐって通り抜ける。

②危険や困難な事態をうまく処理して生き延びる。「幾多の修羅場を―・ける」

くくり‐ばかま【括袴】

裾口をすぼめるために厚く綿を入れ、紐で括るようにした袴。地質は麻布・繻子しゅす・緞子どんすなど。

⇒くくり【括り】

くくり‐ひも【括り紐】

物をくくるのに用いる紐。

⇒くくり【括り】

くくり‐まくら【括り枕】

中に綿または蕎麦そばがら・茶がらなどを入れ、両端をくくってこしらえた枕。好色一代男8「草の戸の中に置火燵を仕懸け、―もありて」

⇒くくり【括り】

くくり‐め【括り目】

くくった所。また、その痕。

⇒くくり【括り】

くくり‐もの【括り物】

括り染めにしたもの。枕草子159「巻染め・むら濃ご・―など染めたる」

⇒くくり【括り】

くぐり‐もん【潜り門】

くぐって出入りするように作った小門。くぐり。

⇒くぐり【潜り】

くく・る【括る】

〔他五〕

①ばらばらなものを一つにたばねる。しめて結ぶ。しばりつける。万葉集13「玉こそば緒の絶えぬれば―・りつつまたも合ふといへ」。平家物語4「その頸をば唱取つて泣く泣く石に―・り合はせ、敵の中を紛れ出でて、宇治川の深き所に沈めけり」。「糸を―・る」「荷物を縄で―・る」

②絞り染めにする。古今和歌集六帖1「木の葉皆唐紅に―・るとて霜の跡にも置きまさるかな」

③首をしめて死ぬ。日葡辞書「クビヲククル」

④束縛する。浄瑠璃、心中天の網島「小春に沙汰なし、耳へ入れば夜明けまで―・られる」

⑤まとめる。総括する。「今月の収支を―・る」「括弧で―・る」「高を―・る」

⑥絵の主要部分の縁などを、少し濃い色で線を加え、また隈どる。

くぐ・る【潜る】

〔自五〕

(奈良・平安時代には清音)

①物のすきまをすりぬける。体をかがめて、物の下を過ぎる。万葉集4「しきたへの枕ゆ―・る涙にそうき寝をしける恋の繁きに」。金葉和歌集雑「かたはらのつぼねの壁のくづれより―・りて逃しやりて」。日葡辞書「ミヅ、イワノシタヲクグル」。「のれんを―・る」

②水にもぐる。かずく。万葉集11「水―・る玉にまじれる磯貝の」。平家物語9「水の底を―・つて向かへの岸へぞ着きにける」

③おしはかる。吾吟我集「ゆがみゆく君が心を―・りみて絶えず恨みはありどほしかな」

④困難や危険の中を切り抜ける。すきに乗じて事をする。「法の網を―・って悪事をはたらく」

くく・れる【括れる】

〔自下一〕

紐などが巻きついて、一部分が細く締まる。また、紐が食い込んだようなあとがつく。

クグロフ【kouglof フランス】

アルザス地方の伝統的な菓子パン。卵・バター・砂糖を多く使いイーストで発酵させた生地にレーズンを加え、畝うね模様のある深いリング状の型で焼く。クゲロフ。グーゲルフップフ。

く‐げ【公家】

①おおやけ。朝廷。朝家。また、主上。天皇。保元物語(金刀比羅本)「―もつぱら日吉山王に御祈誓有りけるとかや」

②朝臣。公家衆。↔武家。

③(→)公卿くぎょう1に同じ。〈伊呂波字類抄〉

く‐げ【公廨】

(クガイ・コウカイとも)役所。官庁。また、官物。「―田」「―稲」

く‐げ【供花・供華】

(クウゲとも)仏前または死者に花を供えること。また、その供えた花。長秋詠藻「法住寺殿にて院の御―の時の会に」

く‐げ【供笥】

餅・菓子などを盛って仏前に供える具。

くげ‐あく【公家悪】

歌舞伎の役柄。公家の悪役。「車引」の時平しへいなど。

くけ‐あな【漏穴・匿穴】

ぬけあな。太平記32「その間に舜かたはらに―をぞ掘つたりける」

く‐けい【区系】

〔生〕ある地域に生息する動植物の特徴にもとづいて、生物地理学的に識別した区域。植物区系と動物区系とがある。

く‐けい【矩形】

(矩は直角の意)直角四辺形。長方形。さしがた。

ぐ‐けい【愚兄】

自分の兄の謙称。

ぐ‐けい【愚計】

①おろかなはかりごと。

②自分の計画の謙譲語。

くげ‐え【供華会】‥ヱ

仏前に花を供えて供養する法会。5月・9月に京都六条長講堂ちょうこうどうで行われた法会や3月に六波羅蜜寺で行われた法会が有名。

くげ‐かぞく【公家華族】‥クワ‥

旧公卿の、明治維新後に華族に列せられた者。→大名華族→武家華族

くげ‐がた【公家方】

①(→)公家衆くげしゅうに同じ。

②朝廷に味方する人々。宮方。↔武家方

く‐げき【駒隙】

[荘子知北遊「人の天地の間に生くるは、白駒の郤(=隙)を過ぐるが若ごとし」]月日の過ぎやすく人生の短いこと。隙駟げきし。

くけ‐ぐち【絎口】

くけあわせた縫い目。

くげ‐こじつ【公家故実】

公家に関する故実。↔武家故実

くけ‐こ・む【絎け込む】

〔他五〕

布端を中に入れてくける。

くげ‐ざむらい【公家侍】‥ザムラヒ

公家に仕える侍。

くけ‐じ【漏路・匿路】‥ヂ

にげみち。ぬけみち。太平記1「いづくにか―の有ると見れば」

くげ‐しゅう【公家衆】

(クゲシュとも)幕府出仕の人に対して、朝廷に仕える人々の称。公家方。堂上衆。↔武家衆

くげ‐しょはっと【公家諸法度】

禁中並公家諸法度きんちゅうならびにくげしょはっとのこと。

くけ‐だい【絎台】

裁縫用具。着物などを仕立てる際、布地がたるまないように一端を吊っておく台。掛台。

く‐けつ【口訣】

文書に記さず、口で言い伝える秘伝。口伝くでん。口義くぎ。

ぐけつげてんしょう【弘決外典抄】‥セウ

仏典の注釈書。唐の湛然の作「止観輔行伝弘決」に引用された仏教以外の典籍を抽出して注解する。具平ともひら親王撰。4巻。991年(正暦2)成立。

くけつ‐たい【駆血帯】

四肢の末梢から血液を除去し、血流を止める器具。手術で、患部を見やすくし出血を少なくするためや、静脈から血液を採取する際に用いる。ゴムなどで緊縛するものと空気圧を利用するものとがある。止血帯。

くげ‐でん【公廨田】

律令制で、官庁の諸経費にあてた田。また、大宰帥だざいのそつ以下諸国司らに支給した職分田しきぶんでんの大宝令における呼称。くがいでん。

くげ‐とう【公廨稲】‥タウ

奈良・平安時代の諸国に蓄積された出挙すいこ用の官稲の一種。利息は租税滞納分の充当など官庁の諸経費にあて、残りを国司の間で分配。745年(天平17)国別に数量を定め、757年(天平宝字1)国司間の分配率を定めたが、その取得分は大きく、国司の退廃を招いた。くげ。くがいとう。

くけ‐ぬい【絎縫い】‥ヌヒ

縫い目が表にあらわれないように縫うこと。

くげ‐はっと【公家法度】

禁中並公家諸法度きんちゅうならびにくげしょはっとのこと。

くけ‐ばり【絎針】

くけ縫いに用いる長い針。

くけ‐ひも【絎紐】

くけ縫いをした紐。

くけ‐め【絎目】

くけ縫いにした針目。

く・ける【絎ける】

〔他下一〕

縫い目が表に見えないように縫う。くけ縫いをする。「袖口を―・ける」

くげれつえいずかん【公家列影図巻】‥ヅクワン

(コウケレツエイズカンとも)13世紀制作の絵巻。1巻。平安末期から鎌倉時代にかけての公家の姿を似絵にせえの技法で描いた肖像画集。

く‐げん【公験】

(公おおやけの証験の意)官府から下付する証明書。古代、私田を譲与売買した時、その田券に国司・郡司が所有権を公認した文書。転じて、広く土地の所有権を立証するための文書。また、僧尼の身分証明書。

く‐げん【苦言】

ずばりと言われて耳の痛い忠告。言いにくいことまでも言って諫める言葉。「―を呈する」

く‐げん【苦患】

〔仏〕苦しみなやむこと。苦難。苦悩。

く‐げん【苦艱】

(ゲンは呉音。クカンとも)苦しみなやむこと。苦難。森鴎外、青年「なる程生といふものは―を離れない」

ぐ‐けん【愚見】

自分の意見の謙譲語。愚意。

ぐ‐げん【具現】

具体的に、また実際に表すこと。実際となって現れること。「理想を―する」

く‐けんさつちょう【区検察庁】‥チヤウ

簡易裁判所に対応して置かれる検察庁。

くげん‐ししゅう【区限刺繍】‥シウ

平織の布に、織糸の目数を数えながら一定のステッチを繰り返す刺繍の総称。クロス‐ステッチ・ドロンワークなど。キャンパス‐ワーク。ニードル‐ポイント。

く‐こ【枸杞】

ナス科の落葉小低木。茎は柔軟で、節にとげがある。夏、葉腋に淡紫色の5弁の小花を開く。果実は熟すと赤色卵形、枸杞酒に用い強壮の効があるという。漢方生薬として乾燥果実を枸杞子、乾燥した根皮を地骨皮じこっぴと称し、強壮・解熱に用いる。葉は食用、また乾して枸杞葉くこようと呼び、強壮剤。〈[季]春〉。〈新撰字鏡7〉

くこ

クコ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

クコ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

く‐ご【供御】

(グゴとも)

①天皇の飲食物をいった語。また上皇・皇后・皇子、さらに武家時代の将軍についてもいう。くぎょ。宇津保物語蔵開上「こがねの瓶に―を入れかへて…うちに奉れ給ふとて」

②(女房詞)飯。

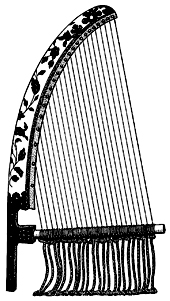

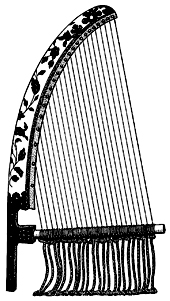

く‐ご【箜篌】

古代、中国・朝鮮・日本などに行われた弦楽器。ハープ属の竪たて箜篌と鳳首箜篌およびチター属の臥が箜篌の3種がある。竪箜篌は曲形の枠に21〜23本の弦を張り弾奏する。百済琴くだらごと。くうご。こうこう。

竪箜篌

く‐ご【供御】

(グゴとも)

①天皇の飲食物をいった語。また上皇・皇后・皇子、さらに武家時代の将軍についてもいう。くぎょ。宇津保物語蔵開上「こがねの瓶に―を入れかへて…うちに奉れ給ふとて」

②(女房詞)飯。

く‐ご【箜篌】

古代、中国・朝鮮・日本などに行われた弦楽器。ハープ属の竪たて箜篌と鳳首箜篌およびチター属の臥が箜篌の3種がある。竪箜篌は曲形の枠に21〜23本の弦を張り弾奏する。百済琴くだらごと。くうご。こうこう。

竪箜篌

くご‐いん【供御院】‥ヰン

平安時代、宮内省大炊おおい寮に属し、畿内の官田から収納した供御の稲穀を取り扱った役所。

く‐こう【句稿】‥カウ

俳句の原稿。「新聞に―を投ずる」

く‐こう【供講】‥カウ

法華経などを書写して後、供養講讃すること。

く‐ごう【口業】‥ゴフ

〔仏〕三業の一つ。言語的行為。それに善悪があり、苦楽の果報をもたらす。語業ごごう。→意業いごう→身業しんごう

く‐ごう【苦業】‥ゴフ

〔仏〕苦の果報をもたらす悪業。

ぐこう【愚公】

列子の寓話に出て来る人物。愚直一徹な人物の代表者として扱われる。

⇒愚公山を移す

ぐ‐こう【愚考】‥カウ

①おろかな考え。取るに足りない意見。

②自分の考えの謙譲語。「―するに」

ぐ‐こう【愚行】‥カウ

おろかしい行い。ばかげた行為。「―を演ずる」「―を重ねる」

ぐ‐こう【愚稿】‥カウ

自分の詩歌・文章の草稿の謙譲語。

くご‐いん【供御院】‥ヰン

平安時代、宮内省大炊おおい寮に属し、畿内の官田から収納した供御の稲穀を取り扱った役所。

く‐こう【句稿】‥カウ

俳句の原稿。「新聞に―を投ずる」

く‐こう【供講】‥カウ

法華経などを書写して後、供養講讃すること。

く‐ごう【口業】‥ゴフ

〔仏〕三業の一つ。言語的行為。それに善悪があり、苦楽の果報をもたらす。語業ごごう。→意業いごう→身業しんごう

く‐ごう【苦業】‥ゴフ

〔仏〕苦の果報をもたらす悪業。

ぐこう【愚公】

列子の寓話に出て来る人物。愚直一徹な人物の代表者として扱われる。

⇒愚公山を移す

ぐ‐こう【愚考】‥カウ

①おろかな考え。取るに足りない意見。

②自分の考えの謙譲語。「―するに」

ぐ‐こう【愚行】‥カウ

おろかしい行い。ばかげた行為。「―を演ずる」「―を重ねる」

ぐ‐こう【愚稿】‥カウ

自分の詩歌・文章の草稿の謙譲語。

⇒くくり【括り】

くくり‐ずきん【括頭巾】‥ヅ‥

頭巾の一種。頭の形に合わせて円く作り縁をくくったもの。

⇒くくり【括り】

くくり‐そで【括り袖】

①綿を入れてふくらませて縫った袖口。

②袖口をひもでくくった袖。または、袖口にひだを寄せてすぼめたもの。

⇒くくり【括り】

くくり‐ぞめ【括り染め】

(→)「しぼりぞめ」に同じ。

⇒くくり【括り】

くくり‐つ・ける【括り付ける】

〔他下一〕[文]くくりつ・く(下二)

ひもなどで、しばって離れないようにする。「柱に―・ける」「子供を背中に―・ける」

くぐり‐ど【潜り戸】

くぐって出入りするように作った小さい戸。また、その出入口。

⇒くぐり【潜り】

くぐり‐ぬ・ける【潜り抜ける】

〔自下一〕

①くぐって通り抜ける。

②危険や困難な事態をうまく処理して生き延びる。「幾多の修羅場を―・ける」

くくり‐ばかま【括袴】

裾口をすぼめるために厚く綿を入れ、紐で括るようにした袴。地質は麻布・繻子しゅす・緞子どんすなど。

⇒くくり【括り】

くくり‐ひも【括り紐】

物をくくるのに用いる紐。

⇒くくり【括り】

くくり‐まくら【括り枕】

中に綿または蕎麦そばがら・茶がらなどを入れ、両端をくくってこしらえた枕。好色一代男8「草の戸の中に置火燵を仕懸け、―もありて」

⇒くくり【括り】

くくり‐め【括り目】

くくった所。また、その痕。

⇒くくり【括り】

くくり‐もの【括り物】

括り染めにしたもの。枕草子159「巻染め・むら濃ご・―など染めたる」

⇒くくり【括り】

くぐり‐もん【潜り門】

くぐって出入りするように作った小門。くぐり。

⇒くぐり【潜り】

くく・る【括る】

〔他五〕

①ばらばらなものを一つにたばねる。しめて結ぶ。しばりつける。万葉集13「玉こそば緒の絶えぬれば―・りつつまたも合ふといへ」。平家物語4「その頸をば唱取つて泣く泣く石に―・り合はせ、敵の中を紛れ出でて、宇治川の深き所に沈めけり」。「糸を―・る」「荷物を縄で―・る」

②絞り染めにする。古今和歌集六帖1「木の葉皆唐紅に―・るとて霜の跡にも置きまさるかな」

③首をしめて死ぬ。日葡辞書「クビヲククル」

④束縛する。浄瑠璃、心中天の網島「小春に沙汰なし、耳へ入れば夜明けまで―・られる」

⑤まとめる。総括する。「今月の収支を―・る」「括弧で―・る」「高を―・る」

⑥絵の主要部分の縁などを、少し濃い色で線を加え、また隈どる。

くぐ・る【潜る】

〔自五〕

(奈良・平安時代には清音)

①物のすきまをすりぬける。体をかがめて、物の下を過ぎる。万葉集4「しきたへの枕ゆ―・る涙にそうき寝をしける恋の繁きに」。金葉和歌集雑「かたはらのつぼねの壁のくづれより―・りて逃しやりて」。日葡辞書「ミヅ、イワノシタヲクグル」。「のれんを―・る」

②水にもぐる。かずく。万葉集11「水―・る玉にまじれる磯貝の」。平家物語9「水の底を―・つて向かへの岸へぞ着きにける」

③おしはかる。吾吟我集「ゆがみゆく君が心を―・りみて絶えず恨みはありどほしかな」

④困難や危険の中を切り抜ける。すきに乗じて事をする。「法の網を―・って悪事をはたらく」

くく・れる【括れる】

〔自下一〕

紐などが巻きついて、一部分が細く締まる。また、紐が食い込んだようなあとがつく。

クグロフ【kouglof フランス】

アルザス地方の伝統的な菓子パン。卵・バター・砂糖を多く使いイーストで発酵させた生地にレーズンを加え、畝うね模様のある深いリング状の型で焼く。クゲロフ。グーゲルフップフ。

く‐げ【公家】

①おおやけ。朝廷。朝家。また、主上。天皇。保元物語(金刀比羅本)「―もつぱら日吉山王に御祈誓有りけるとかや」

②朝臣。公家衆。↔武家。

③(→)公卿くぎょう1に同じ。〈伊呂波字類抄〉

く‐げ【公廨】

(クガイ・コウカイとも)役所。官庁。また、官物。「―田」「―稲」

く‐げ【供花・供華】

(クウゲとも)仏前または死者に花を供えること。また、その供えた花。長秋詠藻「法住寺殿にて院の御―の時の会に」

く‐げ【供笥】

餅・菓子などを盛って仏前に供える具。

くげ‐あく【公家悪】

歌舞伎の役柄。公家の悪役。「車引」の時平しへいなど。

くけ‐あな【漏穴・匿穴】

ぬけあな。太平記32「その間に舜かたはらに―をぞ掘つたりける」

く‐けい【区系】

〔生〕ある地域に生息する動植物の特徴にもとづいて、生物地理学的に識別した区域。植物区系と動物区系とがある。

く‐けい【矩形】

(矩は直角の意)直角四辺形。長方形。さしがた。

ぐ‐けい【愚兄】

自分の兄の謙称。

ぐ‐けい【愚計】

①おろかなはかりごと。

②自分の計画の謙譲語。

くげ‐え【供華会】‥ヱ

仏前に花を供えて供養する法会。5月・9月に京都六条長講堂ちょうこうどうで行われた法会や3月に六波羅蜜寺で行われた法会が有名。

くげ‐かぞく【公家華族】‥クワ‥

旧公卿の、明治維新後に華族に列せられた者。→大名華族→武家華族

くげ‐がた【公家方】

①(→)公家衆くげしゅうに同じ。

②朝廷に味方する人々。宮方。↔武家方

く‐げき【駒隙】

[荘子知北遊「人の天地の間に生くるは、白駒の郤(=隙)を過ぐるが若ごとし」]月日の過ぎやすく人生の短いこと。隙駟げきし。

くけ‐ぐち【絎口】

くけあわせた縫い目。

くげ‐こじつ【公家故実】

公家に関する故実。↔武家故実

くけ‐こ・む【絎け込む】

〔他五〕

布端を中に入れてくける。

くげ‐ざむらい【公家侍】‥ザムラヒ

公家に仕える侍。

くけ‐じ【漏路・匿路】‥ヂ

にげみち。ぬけみち。太平記1「いづくにか―の有ると見れば」

くげ‐しゅう【公家衆】

(クゲシュとも)幕府出仕の人に対して、朝廷に仕える人々の称。公家方。堂上衆。↔武家衆

くげ‐しょはっと【公家諸法度】

禁中並公家諸法度きんちゅうならびにくげしょはっとのこと。

くけ‐だい【絎台】

裁縫用具。着物などを仕立てる際、布地がたるまないように一端を吊っておく台。掛台。

く‐けつ【口訣】

文書に記さず、口で言い伝える秘伝。口伝くでん。口義くぎ。

ぐけつげてんしょう【弘決外典抄】‥セウ

仏典の注釈書。唐の湛然の作「止観輔行伝弘決」に引用された仏教以外の典籍を抽出して注解する。具平ともひら親王撰。4巻。991年(正暦2)成立。

くけつ‐たい【駆血帯】

四肢の末梢から血液を除去し、血流を止める器具。手術で、患部を見やすくし出血を少なくするためや、静脈から血液を採取する際に用いる。ゴムなどで緊縛するものと空気圧を利用するものとがある。止血帯。

くげ‐でん【公廨田】

律令制で、官庁の諸経費にあてた田。また、大宰帥だざいのそつ以下諸国司らに支給した職分田しきぶんでんの大宝令における呼称。くがいでん。

くげ‐とう【公廨稲】‥タウ

奈良・平安時代の諸国に蓄積された出挙すいこ用の官稲の一種。利息は租税滞納分の充当など官庁の諸経費にあて、残りを国司の間で分配。745年(天平17)国別に数量を定め、757年(天平宝字1)国司間の分配率を定めたが、その取得分は大きく、国司の退廃を招いた。くげ。くがいとう。

くけ‐ぬい【絎縫い】‥ヌヒ

縫い目が表にあらわれないように縫うこと。

くげ‐はっと【公家法度】

禁中並公家諸法度きんちゅうならびにくげしょはっとのこと。

くけ‐ばり【絎針】

くけ縫いに用いる長い針。

くけ‐ひも【絎紐】

くけ縫いをした紐。

くけ‐め【絎目】

くけ縫いにした針目。

く・ける【絎ける】

〔他下一〕

縫い目が表に見えないように縫う。くけ縫いをする。「袖口を―・ける」

くげれつえいずかん【公家列影図巻】‥ヅクワン

(コウケレツエイズカンとも)13世紀制作の絵巻。1巻。平安末期から鎌倉時代にかけての公家の姿を似絵にせえの技法で描いた肖像画集。

く‐げん【公験】

(公おおやけの証験の意)官府から下付する証明書。古代、私田を譲与売買した時、その田券に国司・郡司が所有権を公認した文書。転じて、広く土地の所有権を立証するための文書。また、僧尼の身分証明書。

く‐げん【苦言】

ずばりと言われて耳の痛い忠告。言いにくいことまでも言って諫める言葉。「―を呈する」

く‐げん【苦患】

〔仏〕苦しみなやむこと。苦難。苦悩。

く‐げん【苦艱】

(ゲンは呉音。クカンとも)苦しみなやむこと。苦難。森鴎外、青年「なる程生といふものは―を離れない」

ぐ‐けん【愚見】

自分の意見の謙譲語。愚意。

ぐ‐げん【具現】

具体的に、また実際に表すこと。実際となって現れること。「理想を―する」

く‐けんさつちょう【区検察庁】‥チヤウ

簡易裁判所に対応して置かれる検察庁。

くげん‐ししゅう【区限刺繍】‥シウ

平織の布に、織糸の目数を数えながら一定のステッチを繰り返す刺繍の総称。クロス‐ステッチ・ドロンワークなど。キャンパス‐ワーク。ニードル‐ポイント。

く‐こ【枸杞】

ナス科の落葉小低木。茎は柔軟で、節にとげがある。夏、葉腋に淡紫色の5弁の小花を開く。果実は熟すと赤色卵形、枸杞酒に用い強壮の効があるという。漢方生薬として乾燥果実を枸杞子、乾燥した根皮を地骨皮じこっぴと称し、強壮・解熱に用いる。葉は食用、また乾して枸杞葉くこようと呼び、強壮剤。〈[季]春〉。〈新撰字鏡7〉

くこ

⇒くくり【括り】

くくり‐ずきん【括頭巾】‥ヅ‥

頭巾の一種。頭の形に合わせて円く作り縁をくくったもの。

⇒くくり【括り】

くくり‐そで【括り袖】

①綿を入れてふくらませて縫った袖口。

②袖口をひもでくくった袖。または、袖口にひだを寄せてすぼめたもの。

⇒くくり【括り】

くくり‐ぞめ【括り染め】

(→)「しぼりぞめ」に同じ。

⇒くくり【括り】

くくり‐つ・ける【括り付ける】

〔他下一〕[文]くくりつ・く(下二)

ひもなどで、しばって離れないようにする。「柱に―・ける」「子供を背中に―・ける」

くぐり‐ど【潜り戸】

くぐって出入りするように作った小さい戸。また、その出入口。

⇒くぐり【潜り】

くぐり‐ぬ・ける【潜り抜ける】

〔自下一〕

①くぐって通り抜ける。

②危険や困難な事態をうまく処理して生き延びる。「幾多の修羅場を―・ける」

くくり‐ばかま【括袴】

裾口をすぼめるために厚く綿を入れ、紐で括るようにした袴。地質は麻布・繻子しゅす・緞子どんすなど。

⇒くくり【括り】

くくり‐ひも【括り紐】

物をくくるのに用いる紐。

⇒くくり【括り】

くくり‐まくら【括り枕】

中に綿または蕎麦そばがら・茶がらなどを入れ、両端をくくってこしらえた枕。好色一代男8「草の戸の中に置火燵を仕懸け、―もありて」

⇒くくり【括り】

くくり‐め【括り目】

くくった所。また、その痕。

⇒くくり【括り】

くくり‐もの【括り物】

括り染めにしたもの。枕草子159「巻染め・むら濃ご・―など染めたる」

⇒くくり【括り】

くぐり‐もん【潜り門】

くぐって出入りするように作った小門。くぐり。

⇒くぐり【潜り】

くく・る【括る】

〔他五〕

①ばらばらなものを一つにたばねる。しめて結ぶ。しばりつける。万葉集13「玉こそば緒の絶えぬれば―・りつつまたも合ふといへ」。平家物語4「その頸をば唱取つて泣く泣く石に―・り合はせ、敵の中を紛れ出でて、宇治川の深き所に沈めけり」。「糸を―・る」「荷物を縄で―・る」

②絞り染めにする。古今和歌集六帖1「木の葉皆唐紅に―・るとて霜の跡にも置きまさるかな」

③首をしめて死ぬ。日葡辞書「クビヲククル」

④束縛する。浄瑠璃、心中天の網島「小春に沙汰なし、耳へ入れば夜明けまで―・られる」

⑤まとめる。総括する。「今月の収支を―・る」「括弧で―・る」「高を―・る」

⑥絵の主要部分の縁などを、少し濃い色で線を加え、また隈どる。

くぐ・る【潜る】

〔自五〕

(奈良・平安時代には清音)

①物のすきまをすりぬける。体をかがめて、物の下を過ぎる。万葉集4「しきたへの枕ゆ―・る涙にそうき寝をしける恋の繁きに」。金葉和歌集雑「かたはらのつぼねの壁のくづれより―・りて逃しやりて」。日葡辞書「ミヅ、イワノシタヲクグル」。「のれんを―・る」

②水にもぐる。かずく。万葉集11「水―・る玉にまじれる磯貝の」。平家物語9「水の底を―・つて向かへの岸へぞ着きにける」

③おしはかる。吾吟我集「ゆがみゆく君が心を―・りみて絶えず恨みはありどほしかな」

④困難や危険の中を切り抜ける。すきに乗じて事をする。「法の網を―・って悪事をはたらく」

くく・れる【括れる】

〔自下一〕

紐などが巻きついて、一部分が細く締まる。また、紐が食い込んだようなあとがつく。

クグロフ【kouglof フランス】

アルザス地方の伝統的な菓子パン。卵・バター・砂糖を多く使いイーストで発酵させた生地にレーズンを加え、畝うね模様のある深いリング状の型で焼く。クゲロフ。グーゲルフップフ。

く‐げ【公家】

①おおやけ。朝廷。朝家。また、主上。天皇。保元物語(金刀比羅本)「―もつぱら日吉山王に御祈誓有りけるとかや」

②朝臣。公家衆。↔武家。

③(→)公卿くぎょう1に同じ。〈伊呂波字類抄〉

く‐げ【公廨】

(クガイ・コウカイとも)役所。官庁。また、官物。「―田」「―稲」

く‐げ【供花・供華】

(クウゲとも)仏前または死者に花を供えること。また、その供えた花。長秋詠藻「法住寺殿にて院の御―の時の会に」

く‐げ【供笥】

餅・菓子などを盛って仏前に供える具。

くげ‐あく【公家悪】

歌舞伎の役柄。公家の悪役。「車引」の時平しへいなど。

くけ‐あな【漏穴・匿穴】

ぬけあな。太平記32「その間に舜かたはらに―をぞ掘つたりける」

く‐けい【区系】

〔生〕ある地域に生息する動植物の特徴にもとづいて、生物地理学的に識別した区域。植物区系と動物区系とがある。

く‐けい【矩形】

(矩は直角の意)直角四辺形。長方形。さしがた。

ぐ‐けい【愚兄】

自分の兄の謙称。

ぐ‐けい【愚計】

①おろかなはかりごと。

②自分の計画の謙譲語。

くげ‐え【供華会】‥ヱ

仏前に花を供えて供養する法会。5月・9月に京都六条長講堂ちょうこうどうで行われた法会や3月に六波羅蜜寺で行われた法会が有名。

くげ‐かぞく【公家華族】‥クワ‥

旧公卿の、明治維新後に華族に列せられた者。→大名華族→武家華族

くげ‐がた【公家方】

①(→)公家衆くげしゅうに同じ。

②朝廷に味方する人々。宮方。↔武家方

く‐げき【駒隙】

[荘子知北遊「人の天地の間に生くるは、白駒の郤(=隙)を過ぐるが若ごとし」]月日の過ぎやすく人生の短いこと。隙駟げきし。

くけ‐ぐち【絎口】

くけあわせた縫い目。

くげ‐こじつ【公家故実】

公家に関する故実。↔武家故実

くけ‐こ・む【絎け込む】

〔他五〕

布端を中に入れてくける。

くげ‐ざむらい【公家侍】‥ザムラヒ

公家に仕える侍。

くけ‐じ【漏路・匿路】‥ヂ

にげみち。ぬけみち。太平記1「いづくにか―の有ると見れば」

くげ‐しゅう【公家衆】

(クゲシュとも)幕府出仕の人に対して、朝廷に仕える人々の称。公家方。堂上衆。↔武家衆

くげ‐しょはっと【公家諸法度】

禁中並公家諸法度きんちゅうならびにくげしょはっとのこと。

くけ‐だい【絎台】

裁縫用具。着物などを仕立てる際、布地がたるまないように一端を吊っておく台。掛台。

く‐けつ【口訣】

文書に記さず、口で言い伝える秘伝。口伝くでん。口義くぎ。

ぐけつげてんしょう【弘決外典抄】‥セウ

仏典の注釈書。唐の湛然の作「止観輔行伝弘決」に引用された仏教以外の典籍を抽出して注解する。具平ともひら親王撰。4巻。991年(正暦2)成立。

くけつ‐たい【駆血帯】

四肢の末梢から血液を除去し、血流を止める器具。手術で、患部を見やすくし出血を少なくするためや、静脈から血液を採取する際に用いる。ゴムなどで緊縛するものと空気圧を利用するものとがある。止血帯。

くげ‐でん【公廨田】

律令制で、官庁の諸経費にあてた田。また、大宰帥だざいのそつ以下諸国司らに支給した職分田しきぶんでんの大宝令における呼称。くがいでん。

くげ‐とう【公廨稲】‥タウ

奈良・平安時代の諸国に蓄積された出挙すいこ用の官稲の一種。利息は租税滞納分の充当など官庁の諸経費にあて、残りを国司の間で分配。745年(天平17)国別に数量を定め、757年(天平宝字1)国司間の分配率を定めたが、その取得分は大きく、国司の退廃を招いた。くげ。くがいとう。

くけ‐ぬい【絎縫い】‥ヌヒ

縫い目が表にあらわれないように縫うこと。

くげ‐はっと【公家法度】

禁中並公家諸法度きんちゅうならびにくげしょはっとのこと。

くけ‐ばり【絎針】

くけ縫いに用いる長い針。

くけ‐ひも【絎紐】

くけ縫いをした紐。

くけ‐め【絎目】

くけ縫いにした針目。

く・ける【絎ける】

〔他下一〕

縫い目が表に見えないように縫う。くけ縫いをする。「袖口を―・ける」

くげれつえいずかん【公家列影図巻】‥ヅクワン

(コウケレツエイズカンとも)13世紀制作の絵巻。1巻。平安末期から鎌倉時代にかけての公家の姿を似絵にせえの技法で描いた肖像画集。

く‐げん【公験】

(公おおやけの証験の意)官府から下付する証明書。古代、私田を譲与売買した時、その田券に国司・郡司が所有権を公認した文書。転じて、広く土地の所有権を立証するための文書。また、僧尼の身分証明書。

く‐げん【苦言】

ずばりと言われて耳の痛い忠告。言いにくいことまでも言って諫める言葉。「―を呈する」

く‐げん【苦患】

〔仏〕苦しみなやむこと。苦難。苦悩。

く‐げん【苦艱】

(ゲンは呉音。クカンとも)苦しみなやむこと。苦難。森鴎外、青年「なる程生といふものは―を離れない」

ぐ‐けん【愚見】

自分の意見の謙譲語。愚意。

ぐ‐げん【具現】

具体的に、また実際に表すこと。実際となって現れること。「理想を―する」

く‐けんさつちょう【区検察庁】‥チヤウ

簡易裁判所に対応して置かれる検察庁。

くげん‐ししゅう【区限刺繍】‥シウ

平織の布に、織糸の目数を数えながら一定のステッチを繰り返す刺繍の総称。クロス‐ステッチ・ドロンワークなど。キャンパス‐ワーク。ニードル‐ポイント。

く‐こ【枸杞】

ナス科の落葉小低木。茎は柔軟で、節にとげがある。夏、葉腋に淡紫色の5弁の小花を開く。果実は熟すと赤色卵形、枸杞酒に用い強壮の効があるという。漢方生薬として乾燥果実を枸杞子、乾燥した根皮を地骨皮じこっぴと称し、強壮・解熱に用いる。葉は食用、また乾して枸杞葉くこようと呼び、強壮剤。〈[季]春〉。〈新撰字鏡7〉

くこ

クコ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

クコ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

く‐ご【供御】

(グゴとも)

①天皇の飲食物をいった語。また上皇・皇后・皇子、さらに武家時代の将軍についてもいう。くぎょ。宇津保物語蔵開上「こがねの瓶に―を入れかへて…うちに奉れ給ふとて」

②(女房詞)飯。

く‐ご【箜篌】

古代、中国・朝鮮・日本などに行われた弦楽器。ハープ属の竪たて箜篌と鳳首箜篌およびチター属の臥が箜篌の3種がある。竪箜篌は曲形の枠に21〜23本の弦を張り弾奏する。百済琴くだらごと。くうご。こうこう。

竪箜篌

く‐ご【供御】

(グゴとも)

①天皇の飲食物をいった語。また上皇・皇后・皇子、さらに武家時代の将軍についてもいう。くぎょ。宇津保物語蔵開上「こがねの瓶に―を入れかへて…うちに奉れ給ふとて」

②(女房詞)飯。

く‐ご【箜篌】

古代、中国・朝鮮・日本などに行われた弦楽器。ハープ属の竪たて箜篌と鳳首箜篌およびチター属の臥が箜篌の3種がある。竪箜篌は曲形の枠に21〜23本の弦を張り弾奏する。百済琴くだらごと。くうご。こうこう。

竪箜篌

くご‐いん【供御院】‥ヰン

平安時代、宮内省大炊おおい寮に属し、畿内の官田から収納した供御の稲穀を取り扱った役所。

く‐こう【句稿】‥カウ

俳句の原稿。「新聞に―を投ずる」

く‐こう【供講】‥カウ

法華経などを書写して後、供養講讃すること。

く‐ごう【口業】‥ゴフ

〔仏〕三業の一つ。言語的行為。それに善悪があり、苦楽の果報をもたらす。語業ごごう。→意業いごう→身業しんごう

く‐ごう【苦業】‥ゴフ

〔仏〕苦の果報をもたらす悪業。

ぐこう【愚公】

列子の寓話に出て来る人物。愚直一徹な人物の代表者として扱われる。

⇒愚公山を移す

ぐ‐こう【愚考】‥カウ

①おろかな考え。取るに足りない意見。

②自分の考えの謙譲語。「―するに」

ぐ‐こう【愚行】‥カウ

おろかしい行い。ばかげた行為。「―を演ずる」「―を重ねる」

ぐ‐こう【愚稿】‥カウ

自分の詩歌・文章の草稿の謙譲語。

くご‐いん【供御院】‥ヰン

平安時代、宮内省大炊おおい寮に属し、畿内の官田から収納した供御の稲穀を取り扱った役所。

く‐こう【句稿】‥カウ

俳句の原稿。「新聞に―を投ずる」

く‐こう【供講】‥カウ

法華経などを書写して後、供養講讃すること。

く‐ごう【口業】‥ゴフ

〔仏〕三業の一つ。言語的行為。それに善悪があり、苦楽の果報をもたらす。語業ごごう。→意業いごう→身業しんごう

く‐ごう【苦業】‥ゴフ

〔仏〕苦の果報をもたらす悪業。

ぐこう【愚公】

列子の寓話に出て来る人物。愚直一徹な人物の代表者として扱われる。

⇒愚公山を移す

ぐ‐こう【愚考】‥カウ

①おろかな考え。取るに足りない意見。

②自分の考えの謙譲語。「―するに」

ぐ‐こう【愚行】‥カウ

おろかしい行い。ばかげた行為。「―を演ずる」「―を重ねる」

ぐ‐こう【愚稿】‥カウ

自分の詩歌・文章の草稿の謙譲語。

[漢]釘🔗⭐🔉

釘 字形

〔金部2画/10画/3703・4523〕

〔音〕テイ(漢)

〔訓〕くぎ

[意味]

くぎ。くぎを打つ。「装釘」

〔金部2画/10画/3703・4523〕

〔音〕テイ(漢)

〔訓〕くぎ

[意味]

くぎ。くぎを打つ。「装釘」

〔金部2画/10画/3703・4523〕

〔音〕テイ(漢)

〔訓〕くぎ

[意味]

くぎ。くぎを打つ。「装釘」

〔金部2画/10画/3703・4523〕

〔音〕テイ(漢)

〔訓〕くぎ

[意味]

くぎ。くぎを打つ。「装釘」

広辞苑に「釘」で始まるの検索結果 1-20。