複数辞典一括検索+![]()

![]()

○鵜の真似する烏うのまねするからす🔗⭐🔉

○鵜の真似する烏うのまねするからす

鵜のまねをして水をくぐる烏は溺れるの意から、自分の腕前を知らずに徒らに人のまねをして失敗するたとえ。

⇒う【鵜】

う‐のみ【鵜呑み】

①鵜が魚を呑むように、噛かまずに呑み込むこと。まるのみ。日葡辞書「ウノミヲスル」

②人の言うことなどを、よく検討・理解せずにそのまま採り入れること。浮世風呂3「半二が隠語を―にするとも」。「説明を―にする」

うのめ‐いおう【鵜の目硫黄】‥ワウ

黄色に微紅色を帯び、光沢のある硫黄。

うの‐めいか【宇野明霞】

江戸中期の儒学者。字は士新。京都の人。荻生徂徠の学問を学び、京都の地に徂徠学を紹介したが、後には批判的となる。著「明霞先生遺稿」など。(1698〜1745)

⇒うの【宇野】

うのめ‐がえし【畝目返し】‥ガヘシ

表裏を合わせて、間をおいて幾筋にも縫い、畝うねのようになる縫い方。

うのめ‐たかのめ【鵜の目鷹の目】

鵜が魚を、鷹が小鳥をさがすように、一所懸命に物を捜し出そうとするさま。また、その目つき。〈日葡辞書〉

う‐は【右派】

右翼の党派。また、政党などの内部における保守派。↔左派

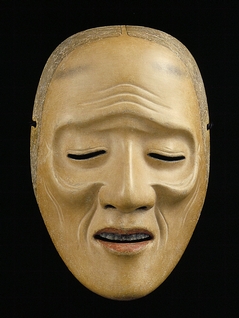

うば【姥・媼】

①老女。老婆。おうな。住吉物語「―が兄のかずへのすけとて七十許りなる翁の」

②(「祖母」と書く)そぼ。おおば。ばば。隆信集「―にて侍りし人身まかりて、…母のかの服きられし日」

③能面。主にツレ役の老女に用いる。↔尉じょう

姥

姥

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

姥

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

うば【乳母】

母に代わって子に乳をのませ、また養育する女。めのと。古今著聞集15「あさましく歎きて―にともすればうれへ」

う‐ば

①酒・酢などをかもす時、表面にできるあくのようなもの。万葉集金産業袋「酢…十日ばかりもして蓋を開き、上の―を取て捨て」

②(→)湯葉ゆばに同じ。

うばい【優婆夷】

〔仏〕(梵語upāsikā)在俗の女性の仏教信者。信女しんにょ。清信女。徒然草「優婆塞うばそくより―は劣れり」↔優婆塞

う‐ばい【烏梅】

未熟の梅の実の果皮をいぶし干した生薬。色が黒く香気がある。清涼性収斂しゅうれん剤。回虫駆除・解熱・鎮咳・去痰きょたん・鎮嘔剤として有効。染料にも用いる。ふすべうめ。本草「梅実、采半黄者、以烟熏之、為烏梅」

うばい‐あ・う【奪い合う】ウバヒアフ

〔他五〕

互いに取ろうとして争う。

うば‐いし【姥石】

母と子の別れなどが伝えられている特定の石。全国に多い。

うば‐いと【姥糸】

絹糸を寄せ集めて縒よりをかけないもの。刺繍または総ふさ飾りなどに用いる。

うばい‐と・る【奪い取る】ウバヒ‥

〔他五〕

むりに取る。ひったくる。「ハンドバッグを―・る」「タイトルを―・る」

うば・う【奪う】ウバフ

〔他五〕

①所有主の意志に反して取る。無理に取る。取り上げる。地蔵十輪経元慶点「衣鉢基業財産を奪ウハヒ」。「自由を―・う」

②ぬすむ。掠かすめとる。万葉集5「雪の色を―・ひて咲ける梅の花」。源氏物語東屋「吾子の御懸想人を―・はむとし給ひけるが」。「金を―・う」

③取り去る。徒然草「命を―・はん事、いかでかいたましからざらん」。「熱を―・う」

④争って得る。獲得する。「三振を―・う」「リードを―・う」

⑤注意・関心をもっぱらひきつける。徒然草「心、外の塵に―・はれて惑ひやすく」。「人目を―・う」

うは‐うは

大満足で喜びや笑いが抑えられず、うわついた気持でいるさまを俗にいう。「予想外の売行きに業者は―だ」

うば‐がい【姥貝・雨波貝】‥ガヒ

バカガイ科の二枚貝。殻はよく膨らんだ卵形、かなり大形で長さ12センチメートルに達する。鹿島灘以北の砂泥底に生息。肉は美味で、生食のほか干物にもする。北寄ほっき貝。

うばがね‐もち

〔植〕イズセンリョウの別称。

うば‐が‐ふち【姥淵】

貴い御子を養育する姥が、落城の折などに御子とともに身を水中に投じたという伝説のある淵。全国に分布。水神信仰・母子神信仰と関連。

うば‐が‐もち【姥餅】

(寛永(1624〜1644)の頃、江州の郷代官であった六角義賢の子孫が討ち滅ぼされ、その幼児を育てるために乳母が餅を売ったのに始まるという)あんころ餅の一種。滋賀県草津の名物。乳母が餅。

うば‐かわ【姥皮】‥カハ

伝説に、それを着るときたない老女になり、脱げばもとの姿にかえるという衣。

う‐はぎ【薺蒿】

ヨメナの古名。万葉集2「野の上の―過ぎにけらずや」

うば‐ぐち【姥口】

①老女の口を結んだ形。〈日葡辞書〉

②香炉や茶釜などで、口の周囲の盛り上がったのをいう。〈日葡辞書〉

③物の蓋などのよく合わず開いているもの。

うば‐ぐるま【乳母車】

乳幼児をのせる4輪の手押車。ベビーカー。

うば‐ざくら【姥桜】

(葉(歯)なしの桜の意からという)

①葉に先立って花を開く桜の通俗的総称。ヒガンザクラ・ウバヒガンなど。〈[季]春〉

②娘盛りが過ぎてもなお美しさが残っている年増。女盛りの年増。浄瑠璃、賀古教信七墓廻「小町桜も老いぬれば身は百歳の―」

うば‐ざめ【姥鮫】

ウバザメ科の海産の軟骨魚。全長8メートルに達する大形のサメ。体は紡錘形で、鰓裂さいれつは長く背部から喉の腹中線近くに達する。吻端鈍く尖り、眼は小さい。動物プランクトン・小魚を食う。世界の温帯から寒帯にかけて分布。ウバブカ。バカザメ。

ウパス【upas】

イラクサ科の高木。東南アジア熱帯に産する。樹皮に猛毒アンチアリンを含み、矢毒に用いる。ユーパス。イポー。

うばすて‐やま【姥捨山】

(姨捨おばすて山の棄老伝説によるたとえ)周囲から疎外されて老後を送る所。

うばそく【優婆塞】

〔仏〕(梵語upāsaka)在俗の男子の仏教信者。信士しんじ。清信士。源氏物語夕顔「―が行ふ道をしるべにて」↔優婆夷うばい。

⇒うばそく‐の‐みや【優婆塞の宮】

うばそく‐の‐みや【優婆塞の宮】

源氏物語中の人物。桐壺帝の第8皇子。光源氏の異母弟。宇治に優婆塞としてわびしい老いの生活を送る。宇治の八宮はちのみや。

⇒うばそく【優婆塞】

うば‐たま【烏羽玉】

①ヒオウギの種子。まるくて黒い。ぬばたま。

②求肥ぎゅうひに餡を包んで、白砂糖をまぶした菓子。

⇒うばたま‐の【烏羽玉の】

うばたま‐の【烏羽玉の】

〔枕〕

(→)「ぬばたま(射干玉)の」に同じ。古今和歌集物名「―わが黒髪やかはるらん」

⇒うば‐たま【烏羽玉】

う‐はつ【有髪】

①僧形そうぎょうに対して、剃髪しないでいること。

②有髪僧の略。

⇒うはつ‐そう【有髪僧】

⇒うはつ‐の‐あま【有髪の尼】

う‐ばっか【右幕下】‥バク‥

①右近衛大将の居所。

②右近衛大将の敬称。特に源頼朝をさす。

うはつ‐そう【有髪僧】

剃髪しない僧。また、俗体のまま仏道修行にいそしむ者をもいう。

⇒う‐はつ【有髪】

うはつ‐の‐あま【有髪の尼】

①仏門に入って髪を剃らない女子。

②未亡人の異称。

⇒う‐はつ【有髪】

ウパニシャッド【Upaniṣad 梵】

インド古代の宗教哲学書。ヴェーダ文献の末尾をなすところからヴェーダーンタ(ヴェーダの終り)ともいわれ、また奥義書と称する。宇宙の根本原理(ブラフマン)と個人の自我(アートマン)の一致(梵我一如)などを説き、のちのインド哲学の源流となった。優婆尼沙土。

うはね‐かんびき【于撥ね干引き】

漢字の「于」は下をはね、「干」は下をはねないという区別を示す語。

うば‐の‐たまも【烏羽の玉藻】

つやの美しい黒髪。曾丹集「年ふれば―も老いにけり」

うば‐ぶか【姥鱶】

ウバザメの別称。

うば‐ほお【姥頬】‥ホホ

近世の具足頬当ほおあての一種。頤おとがいが突き出し、皺しわが多く、髭ひげのないもの。

うば‐め【乳母女】

うば。めのと。

うばめ‐がし【姥目樫】

ブナ科の常緑高木。街路樹とする。高さ8〜9メートルに達し、暖地の山地や海岸に生える。幹は直立しない。葉は小形で硬い。雌雄同株で、5月頃黄褐色の小花をつける。果実はドングリ状で、渋味少なく食用となる。材は堅く、艪臍ろべそなどとし、火力の強い木炭に製する。若芽はタンニンに富み、付子ふしの代用。うまめがし。

うばやま‐かいづか【姥山貝塚】‥カヒ‥

千葉県市川市柏井町にある、縄文時代中期・後期の貝塚。完全な竪穴住居跡を初めて発掘。

うば‐ゆり【姥百合】

ユリ科の大形多年草。山野の林下などに生ずる。高さ約1メートル。地下の鱗茎は白色、茎は直立して中ほどに5〜6葉をつける。葉は大きく卵形、基部は心臓形。7月頃、茎頂に2〜4個の緑白色の花を横向きに開く。鱗茎を食用。蕎麦葉貝母。

うばら【茨・荊棘】

(→)「いばら」に同じ。うまら。むばら。伊勢物語「―、からたちにかかりて」

うば‐ら【姥等】

近世、京都で、歳末に白木綿で頭面を蔽い、腰に赤前垂をかけ、手に籃かごを携えて家々をまわった乞食女。

うばら‐ぐつわ【蒺蔾轡】

唐鞍からくらの轡。轡の鏡板かがみいたが浜菱(うばら)の実の形に似るのでいう。

うぱり【優波離】

(梵語Upāli)釈尊十大弟子の一人。持律第一と称せられた。第一回仏典結集のとき律を誦出。優婆離うばり。ウパーリ。

う‐ひ【雨飛】

雨のようにそそぎ飛ぶこと。「弾丸―」

う‐ひじ【泥土】ウヒヂ

どろ。〈神代紀上訓注〉

う‐びたい【戴星】‥ビタヒ

「うびたいのうま」の略。

⇒うびたい‐の‐うま【戴星の馬】

うびたい‐の‐うま【戴星の馬】‥ビタヒ‥

額に白い斑文のある馬。つきじろ。つきびたい。〈倭名類聚鈔11〉

⇒う‐びたい【戴星】

う‐ひょう【雨氷】

過冷却した雨が氷点下の地表に付いて凍結したもの。→着氷

う‐ひょうえ【右兵衛】‥ヒヤウヱ

右兵衛府の兵士。↔左兵衛。

⇒うひょうえ‐の‐かみ【右兵衛督】

⇒うひょうえ‐の‐じょう【右兵衛尉】

⇒うひょうえ‐の‐すけ【右兵衛佐】

⇒うひょうえ‐ふ【右兵衛府】

うひょうえ‐の‐かみ【右兵衛督】‥ヒヤウヱ‥

右兵衛府の長官。

⇒う‐ひょうえ【右兵衛】

うひょうえ‐の‐じょう【右兵衛尉】‥ヒヤウヱ‥

右兵衛府の判官ほうがん。

⇒う‐ひょうえ【右兵衛】

うひょうえ‐の‐すけ【右兵衛佐】‥ヒヤウヱ‥

右兵衛府の次官。

⇒う‐ひょうえ【右兵衛】

うひょうえ‐ふ【右兵衛府】‥ヒヤウヱ‥

「兵衛府ひょうえふ」参照。

⇒う‐ひょうえ【右兵衛】

う‐ふ【右府】

右大臣の唐名。↔左府

う‐ふ【迂腐】

世間知らずで役に立たないこと。

うぶ【産・生・初】

①《産・生》出産に関することをあらわす語。「―湯」

②《産・生》生まれた時のままであること。兼澄集「なできけむ―の黒髪」

③《初》(「初心」とも書く)生来のままで飾りけのないこと。ういういしいこと。世間ずれがしていないこと。「―な所のある男」

④《初》(「初心」とも書く)男女の情を解しないこと。「―な娘」

う‐ぶ【右舞】

⇒うまい

う‐ぶ【有部】

〔仏〕説一切有部の略。

ウファ【Ufa】

ウラル山脈南西部、ロシア連邦のバシコルトスタン共和国の首都。ヴォルガ‐ウラル石油・天然ガス産地を控えて石油化学・機械などの工業が発達。人口103万6千(2004)。

うぶ‐い【産井】‥ヰ

産湯の水を汲む井戸。

ウフィーツィ‐びじゅつかん【ウフィーツィ美術館】‥クワン

(Galleria degli Uffizi)イタリアのフィレンツェにある国立美術館。メディチ家収蔵品をもととし、ルネサンス絵画の宝庫。ウフィーツィはオフィス(事務所・役所)の意。

うぶ‐いし【産石】

産立飯うぶたてめしの膳に、丸い小石を川や氏神の境内から拾って来てのせるならわし。産神うぶがみの依代よりしろと考えられる。

うぶ‐いわい【産祝】‥イハヒ

出産の祝。

うぶ‐があ【産泉】

(沖縄地方で)村にある湧水・泉・古井戸。正月に若水を汲み、また、子どもが生まれるとこの水を汲んで額につけ、産湯をつかわせる。

うぶ‐かぜ【産風邪】

生れたての赤子におこる風邪。日葡辞書「ウブカゼヲヒク」

うぶ‐がたな【初刀】

子供用の刀。狂言、鐘の音「いやいやあれはさし習ひの―というて役にたたぬ」

うぶ‐かみ【産髪】

うぶげ。〈日葡辞書〉

うぶ‐がみ【産神】

①出産をつかさどり、産児・産婦を保護する神。産の血のけがれをこの神だけは厭わないという。日葡辞書「ウブカミ。また、ウブノカミ」

②産土神うぶすながみ。

うぶ‐ぎ【産衣・産着】

生まれた子に初めて着せる着物。うぶぎぬ。〈日葡辞書〉

⇒うぶぎ‐の‐いわい【産衣の祝】

⇒うぶぎ‐ふくさ【産衣袱紗】

うぶ‐ぎぬ【産衣】

①うぶぎ。大鏡序「―に書きおきて侍りける」

②⇒げんたがうぶぎぬ

うぶぎ‐の‐いわい【産衣の祝】‥イハヒ

赤子が初めて産衣を着るのを祝う儀式。

⇒うぶ‐ぎ【産衣・産着】

うぶぎ‐ふくさ【産衣袱紗】

赤子を産湯からとりあげる時に用いる白絹または白羽二重。

⇒うぶ‐ぎ【産衣・産着】

うぶ‐げ【産毛】

子供の生まれたときから生えている毛。うぶかみ。また、そのような柔らかく薄く生えている毛。日葡辞書「ウブケ」

うぶ‐こ【産子】

同じ産土神うぶすながみを奉ずる人。氏子。

うぶ‐ご【産子】

生まれたばかりの子。あかご。大抵御覧「―はふ子に至るまで」

うぶ‐ごえ【産声】‥ゴヱ

(古くはウブコエ)子供の生まれた時にはじめてあげる声。比喩的にも使う。日葡辞書「ウブコエ」。「新政権が―をあげる」

ウプサラ【Uppsala】

スウェーデン南東部の学園都市。ストックホルムの約60キロメートル北方にある。人口18万8千(1999)。

⇒ウプサラ‐だいがく【ウプサラ大学】

ウプサラ‐だいがく【ウプサラ大学】

1477年ウプサラに創設された北欧最古の大学。宗教改革により衰退したが、16世紀末に再興。博物学者リンネが在職した18世紀中頃に自然科学が発展。

⇒ウプサラ【Uppsala】

うぶしな【産土】

(→)「うぶすな」に同じ。〈日葡辞書〉

うぶすな【産土】

(ウブ(産)スとナ(土・地)との結合したもの)

①人の生まれた土地。生地。本居。推古紀「葛城県は元臣やつこが―なり」

②「うぶすながみ」の略。

⇒うぶすな‐がみ【産土神】

⇒うぶすな‐まいり【産土参り】

⇒うぶすな‐もうで【産土詣で】

うぶすな‐がみ【産土神】

生まれた土地の守り神。近世以後、氏神・鎮守の神と同義になる。

⇒うぶすな【産土】

うぶすな‐まいり【産土参り】‥マヰリ

①子供が生まれて後、男子31日目、女子33日目(古くは100日目など、日数は時に異なる)に初めて産土神に参拝すること。宮参り。

②氏神に月詣ですること。氏神参り。

⇒うぶすな【産土】

うぶすな‐もうで【産土詣で】‥マウデ

(→)「うぶすなまいり」に同じ。

⇒うぶすな【産土】

うぶ‐ぞり【産剃】

子供が生まれて7日目に頭髪をそること。

うぶたち‐の‐いわい【産立の祝】‥イハヒ

子供が生まれて7日目にする祝。七夜の祝。

うぶ‐たて【産立】

出産後の種々の行事。うぶたち。

⇒うぶたて‐めし【産立飯】

うぶたて‐めし【産立飯】

出産するとすぐに炊いて産神うぶがみに供える飯。

⇒うぶ‐たて【産立】

うぶ‐ち【産血】

出産の時に出る血。

⇒うぶち‐の‐めし【産血の飯】

うぶち‐の‐めし【産血の飯】

(→)「うぶたてめし」に同じ。

⇒うぶ‐ち【産血】

うぶ‐どの【産殿】

出産をするための殿舎。産屋うぶや。

う‐ぶね【鵜舟】

(→)鵜飼うかい舟に同じ。〈[季]夏〉

うぶ‐の‐かみ【産の神】

(→)「うぶがみ(産神)」に同じ。

うふふ

口をあまり開かないで小さく笑う声。

うぶ‐め【産女・孕女】

①子を生んで産褥さんじょくにある女。産婦。

②(「姑獲鳥」と書く)出産のために死んだ女がなるという想像上の鳥、または幽霊。その声は子供の泣き声に似、夜中に飛行して子供を害するという。うぶめどり。うぐめ。今昔物語集27「この―といふは…女の子産むとて死にたるが霊になりたるといふ人もあり」

うぶ‐めし【産飯】

出産の日に産児または産婦に供する飯。→御高盛り

うぶ‐もち【産餅】

産後3日目の湯初めの式や床あげの日に産婦の生家から贈る餅。乳がよく出るようにという。

うぶ‐や【産屋】

①出産のために新たに建てた家。神代紀下「―を海辺うみへたに造りて」

②出産のために使う室。宇津保物語蔵開上「―の設け、白き綾、調度ども」

⇒うぶや‐あき【産屋明き】

⇒うぶや‐そうぞく【産屋装束】

⇒うぶやだち‐いわい【産屋立祝】

うぶ‐や【産や】

「うぶやしない」の略。拾遺和歌集賀「贈皇后宮の御―の七夜に」

うぶや‐あき【産屋明き】

生児や産婦の忌が明けること。初めて宮参りをする習慣がある。

⇒うぶ‐や【産屋】

うぶ‐やしない【産養い】‥ヤシナヒ

出産後、三夜・五夜・七夜・九夜に行う祝。各夜ごとに祝宴を催し、親戚・知人から衣服・調度・食物などを贈る。特に平安時代、貴族の家で盛んに行われた。宇津保物語梅花笠「男みこ生れ給ひぬ。御―さきの同じことなり」

うぶや‐そうぞく【産屋装束】‥サウ‥

産屋で着用した白装束。宇津保物語蔵開下「―したる衆どもいと多くゐたり」

⇒うぶ‐や【産屋】

うぶやだち‐いわい【産屋立祝】‥イハヒ

産婦と生児が産屋から離れる祝。産立おぼたち。仕上飯しあげめし。食離くいばなれ。

⇒うぶ‐や【産屋】

うぶ‐ゆ【産湯】

生まれた子に初めて入浴させること。また、その湯。初湯。浄瑠璃、源氏烏帽子折「跋陀が口よりぬる湯を出し、―を引かせ奉り」。「―を使わせる」

うぶん‐たい【宇文泰】

西魏の宰相。武将。鮮卑せんぴ宇文部の出身。北魏末、孝武帝を擁して西魏を建てて、東魏と対抗。府兵制を制定。死後子の覚が北周を建国。太祖文帝を追諡ついし。(505〜556)

うぶん‐ぼく【烏文木】

黒檀こくたんの別称。

うべ【宇部】

山口県南西部、周防灘すおうなだに臨む市。炭鉱業から発展、閉山後は石油化学工業都市。人口17万9千。

うべ【郁子】

〔植〕ムベの別称。〈[季]秋〉

うべ【宜・諾】

[一]〔名〕

もっともであること。なるほど。大唐西域記長寛点「身を滅せむこと宜ウヘなり」

[二]〔副〕

肯定する意にいう語。ほんとうに。なるほど。道理で。むべ。万葉集4「相し思はねば―見えざらむ」

うべ‐うべ・し【宜宜し】

〔形シク〕

いかにももっともである。格式ばっている。むべむべし。源氏物語少女「おももち・声づかひ、―・しくもてなしつつ」

うべ‐し‐こそ

ウベに間投助詞シ、係助詞コソを付けて強めた表現。伊勢物語「これやこの天の羽衣―君がみけしとたてまつりけれ」

うべ‐じんじゃ【宇倍神社】

鳥取市国府町にある元国幣中社。武内宿祢たけうちのすくね命を祀る。麒麟獅子舞が著名。因幡国一の宮。

うべ‐な・う【諾う】‥ナフ

〔他五〕

(ウベは宜、ナウはスルの意)

①いかにももっともだと思って承知する。承諾する。うけがう。三蔵法師伝永久点「胡人許諾ウヘナヒて」

②服従する。神代紀下「その服うべなはぬ者」

③謝罪する。わびる。神功紀「王の妻を殺して罪を―・ひき」

うべな‐うべな【宜な宜な】

もっともなことであることよ。古事記中「―君待ちがたに」

うべ‐な・む【諾む】

〔他四〕

(→)「うべなう」に同じ。続日本紀26「天地の―・み許して」

う‐へん【右辺】

①等式・不等式において、等号・不等号の右側に書かれている数・式。

②碁盤・将棋盤で先手から見て右側。

↔左辺

う‐へん【羽片】

①一片の羽毛。

②〔植〕羽状複葉の羽状にわかれた各片。

う‐べんかん【右弁官】‥クワン

「弁官べんかん」参照。

う‐ほ【禹歩】

(中国夏の王、禹の歩き方の意)貴人外出の時、陰陽家が呪文を唱えて舞踏する作法。反閇へんばい。

う‐ほう【右方】‥ハウ

みぎの方。↔左方。

⇒うほう‐の‐がく【右方の楽】

⇒うほう‐の‐まい【右方の舞】

う‐ぼう【羽旄】

竿頭を鳥の羽で飾った幢はたほこ。

うほう‐どうじ【雨宝童子】

両部神道で、天照大神が日向ひゅうが国に下生げしょうした時の姿、また大日如来の化現したものともいう。右手に宝棒を、左手に宝珠を捧げる童子形の像。正式名は金剛赤精善神雨宝童子。

うほう‐の‐がく【右方の楽】‥ハウ‥

雅楽の高麗楽こまがくと一部の唐楽。

⇒う‐ほう【右方】

うほう‐の‐まい【右方の舞】‥ハウ‥マヒ

雅楽で高麗楽と一部の唐楽を伴奏とする舞。

⇒う‐ほう【右方】

う‐ぼく【烏木】

黒檀こくたんの別称。

う‐ぼくや【右僕射】

右大臣の唐名。

うぽっぽ

うかうかとして遊び回ること。おぽっぽ。浮世風呂前「おのしがやうに―で遊んであるく者は」

ウポポ

アイヌの伝承歌謡。祭または労働の際に数人が輪座して歌う。リムセに比べると、意味のある歌詞が多く、歌い方も技巧的で、特に輪唱に似た多声的唱法に特徴がある。

うぼん‐さい【盂盆斎】

盂蘭盆うらぼんに、僧尼に供養すること。

うま【午】

①十二支の第7。動物では馬に当てる。枕草子158「二月―の月の暁に」

②南の方角。→方位(図)。

③昔の時刻の名。真昼の12時。また、およそ今の午前11時から午後1時のあいだの時刻。→時とき。

④月では陰暦5月、季節では夏至げしに名づける。

うま【馬】

(「馬」の字音マによる語という)

①ウマ目(奇蹄きてい類)ウマ科の獣。アジア・ヨーロッパの原産。体は大きく、顔は長く、頭部に鬣たてがみを有し、四肢が長く第3指の蹄ひづめでよく走る。草食。シマウマなどの野生種もあるが、家畜として重要。乗用・競馬用のサラブレッドは最も有名。ほかに輓馬ばんばのペルシュロン、日本の在来種など、20以上の品種がある。こま。むま。推古紀「―ならば日向ひむかの駒」→寸き2。

②四方に開いた支脚を有する台。脚立きゃたつの類。

③双六・将棋の駒。枕草子139「―おりぬ双六」

④将棋の駒の竜馬りゅうめの略称。〈日葡辞書〉

⑤遊興費の不払いを取り立てるため客に同行する者。つけうま。「―を引く」

⑥同類中で大きなものの意を表す語。「―虻」

⇒馬が合う

⇒馬肥ゆ

⇒馬には乗って見よ、人には添うて見よ

⇒馬の籠抜け

⇒馬の背を分ける

⇒馬の鼻を立てなおす

⇒馬の耳に風

⇒馬の耳に念仏

⇒馬は馬づれ

⇒馬を牛に乗り換える

⇒馬を鹿に通す

うま【甘】

(ウマシの語幹)

①味がうまいの意。「―ざけ」

②善い・貴い・快いの意。「―人」

うま‐あい【馬合い】‥アヒ

気の合う仲間。浄瑠璃、源氏冷泉節「物頭に―つけ」

うま‐あきんど【馬商人】

馬を売買する商人。ばくろう。

うま‐あげ【馬上げ】

神事に馬を献上すること。

うま‐あぶ【馬虻】

ウマバエの別称。〈書言字考節用集〉

うま‐い【旨寝・熟寝】

気持よくぐっすり眠ること。熟睡。万葉集12「―はねずや恋ひ渡りなむ」

う‐まい【右舞】‥マヒ

「右方うほうの舞」の略。うぶ。

うま・い【美い・甘い・旨い】

〔形〕[文]うま・し(ク)

①(「美味い」とも書く)味がよい。甘い。万葉集16「飯喫はめど―・くもあらず」。「―・い料理」

②よい。すぐれている。「―・い考えだ」

③(「上手い」「巧い」とも書く)巧みである。上手だ。手際がよい。「歌が―・い」「―・くだます」

④好都合である。ぐあいがよい。得になる。浄瑠璃、国性爺合戦「―・いところへ出会うたな」。「話が―・く行った」「―・い話には気をつけろ」

⑤まぬけである。ばかである。浄瑠璃、源平布引滝「あのやうな足らぬわろを付けておく清盛からして―・いわろ」

⇒うまい汁を吸う

うま‐いい【甘飯】‥イヒ

味の良いめし。万葉集16「―を水に醸かみなし」

うま‐いかだ【馬筏】

川を渡るため、乗馬を何頭も並べつなぐこと。太平記4「―を組みて打ち渡す」

うま‐いくさ【馬軍】

①騎馬の兵士。騎兵。

②騎兵のたたかい。騎戦。

うま‐いしゃ【馬医者】

馬の治療を専門とする医師。

うば【乳母】

母に代わって子に乳をのませ、また養育する女。めのと。古今著聞集15「あさましく歎きて―にともすればうれへ」

う‐ば

①酒・酢などをかもす時、表面にできるあくのようなもの。万葉集金産業袋「酢…十日ばかりもして蓋を開き、上の―を取て捨て」

②(→)湯葉ゆばに同じ。

うばい【優婆夷】

〔仏〕(梵語upāsikā)在俗の女性の仏教信者。信女しんにょ。清信女。徒然草「優婆塞うばそくより―は劣れり」↔優婆塞

う‐ばい【烏梅】

未熟の梅の実の果皮をいぶし干した生薬。色が黒く香気がある。清涼性収斂しゅうれん剤。回虫駆除・解熱・鎮咳・去痰きょたん・鎮嘔剤として有効。染料にも用いる。ふすべうめ。本草「梅実、采半黄者、以烟熏之、為烏梅」

うばい‐あ・う【奪い合う】ウバヒアフ

〔他五〕

互いに取ろうとして争う。

うば‐いし【姥石】

母と子の別れなどが伝えられている特定の石。全国に多い。

うば‐いと【姥糸】

絹糸を寄せ集めて縒よりをかけないもの。刺繍または総ふさ飾りなどに用いる。

うばい‐と・る【奪い取る】ウバヒ‥

〔他五〕

むりに取る。ひったくる。「ハンドバッグを―・る」「タイトルを―・る」

うば・う【奪う】ウバフ

〔他五〕

①所有主の意志に反して取る。無理に取る。取り上げる。地蔵十輪経元慶点「衣鉢基業財産を奪ウハヒ」。「自由を―・う」

②ぬすむ。掠かすめとる。万葉集5「雪の色を―・ひて咲ける梅の花」。源氏物語東屋「吾子の御懸想人を―・はむとし給ひけるが」。「金を―・う」

③取り去る。徒然草「命を―・はん事、いかでかいたましからざらん」。「熱を―・う」

④争って得る。獲得する。「三振を―・う」「リードを―・う」

⑤注意・関心をもっぱらひきつける。徒然草「心、外の塵に―・はれて惑ひやすく」。「人目を―・う」

うは‐うは

大満足で喜びや笑いが抑えられず、うわついた気持でいるさまを俗にいう。「予想外の売行きに業者は―だ」

うば‐がい【姥貝・雨波貝】‥ガヒ

バカガイ科の二枚貝。殻はよく膨らんだ卵形、かなり大形で長さ12センチメートルに達する。鹿島灘以北の砂泥底に生息。肉は美味で、生食のほか干物にもする。北寄ほっき貝。

うばがね‐もち

〔植〕イズセンリョウの別称。

うば‐が‐ふち【姥淵】

貴い御子を養育する姥が、落城の折などに御子とともに身を水中に投じたという伝説のある淵。全国に分布。水神信仰・母子神信仰と関連。

うば‐が‐もち【姥餅】

(寛永(1624〜1644)の頃、江州の郷代官であった六角義賢の子孫が討ち滅ぼされ、その幼児を育てるために乳母が餅を売ったのに始まるという)あんころ餅の一種。滋賀県草津の名物。乳母が餅。

うば‐かわ【姥皮】‥カハ

伝説に、それを着るときたない老女になり、脱げばもとの姿にかえるという衣。

う‐はぎ【薺蒿】

ヨメナの古名。万葉集2「野の上の―過ぎにけらずや」

うば‐ぐち【姥口】

①老女の口を結んだ形。〈日葡辞書〉

②香炉や茶釜などで、口の周囲の盛り上がったのをいう。〈日葡辞書〉

③物の蓋などのよく合わず開いているもの。

うば‐ぐるま【乳母車】

乳幼児をのせる4輪の手押車。ベビーカー。

うば‐ざくら【姥桜】

(葉(歯)なしの桜の意からという)

①葉に先立って花を開く桜の通俗的総称。ヒガンザクラ・ウバヒガンなど。〈[季]春〉

②娘盛りが過ぎてもなお美しさが残っている年増。女盛りの年増。浄瑠璃、賀古教信七墓廻「小町桜も老いぬれば身は百歳の―」

うば‐ざめ【姥鮫】

ウバザメ科の海産の軟骨魚。全長8メートルに達する大形のサメ。体は紡錘形で、鰓裂さいれつは長く背部から喉の腹中線近くに達する。吻端鈍く尖り、眼は小さい。動物プランクトン・小魚を食う。世界の温帯から寒帯にかけて分布。ウバブカ。バカザメ。

ウパス【upas】

イラクサ科の高木。東南アジア熱帯に産する。樹皮に猛毒アンチアリンを含み、矢毒に用いる。ユーパス。イポー。

うばすて‐やま【姥捨山】

(姨捨おばすて山の棄老伝説によるたとえ)周囲から疎外されて老後を送る所。

うばそく【優婆塞】

〔仏〕(梵語upāsaka)在俗の男子の仏教信者。信士しんじ。清信士。源氏物語夕顔「―が行ふ道をしるべにて」↔優婆夷うばい。

⇒うばそく‐の‐みや【優婆塞の宮】

うばそく‐の‐みや【優婆塞の宮】

源氏物語中の人物。桐壺帝の第8皇子。光源氏の異母弟。宇治に優婆塞としてわびしい老いの生活を送る。宇治の八宮はちのみや。

⇒うばそく【優婆塞】

うば‐たま【烏羽玉】

①ヒオウギの種子。まるくて黒い。ぬばたま。

②求肥ぎゅうひに餡を包んで、白砂糖をまぶした菓子。

⇒うばたま‐の【烏羽玉の】

うばたま‐の【烏羽玉の】

〔枕〕

(→)「ぬばたま(射干玉)の」に同じ。古今和歌集物名「―わが黒髪やかはるらん」

⇒うば‐たま【烏羽玉】

う‐はつ【有髪】

①僧形そうぎょうに対して、剃髪しないでいること。

②有髪僧の略。

⇒うはつ‐そう【有髪僧】

⇒うはつ‐の‐あま【有髪の尼】

う‐ばっか【右幕下】‥バク‥

①右近衛大将の居所。

②右近衛大将の敬称。特に源頼朝をさす。

うはつ‐そう【有髪僧】

剃髪しない僧。また、俗体のまま仏道修行にいそしむ者をもいう。

⇒う‐はつ【有髪】

うはつ‐の‐あま【有髪の尼】

①仏門に入って髪を剃らない女子。

②未亡人の異称。

⇒う‐はつ【有髪】

ウパニシャッド【Upaniṣad 梵】

インド古代の宗教哲学書。ヴェーダ文献の末尾をなすところからヴェーダーンタ(ヴェーダの終り)ともいわれ、また奥義書と称する。宇宙の根本原理(ブラフマン)と個人の自我(アートマン)の一致(梵我一如)などを説き、のちのインド哲学の源流となった。優婆尼沙土。

うはね‐かんびき【于撥ね干引き】

漢字の「于」は下をはね、「干」は下をはねないという区別を示す語。

うば‐の‐たまも【烏羽の玉藻】

つやの美しい黒髪。曾丹集「年ふれば―も老いにけり」

うば‐ぶか【姥鱶】

ウバザメの別称。

うば‐ほお【姥頬】‥ホホ

近世の具足頬当ほおあての一種。頤おとがいが突き出し、皺しわが多く、髭ひげのないもの。

うば‐め【乳母女】

うば。めのと。

うばめ‐がし【姥目樫】

ブナ科の常緑高木。街路樹とする。高さ8〜9メートルに達し、暖地の山地や海岸に生える。幹は直立しない。葉は小形で硬い。雌雄同株で、5月頃黄褐色の小花をつける。果実はドングリ状で、渋味少なく食用となる。材は堅く、艪臍ろべそなどとし、火力の強い木炭に製する。若芽はタンニンに富み、付子ふしの代用。うまめがし。

うばやま‐かいづか【姥山貝塚】‥カヒ‥

千葉県市川市柏井町にある、縄文時代中期・後期の貝塚。完全な竪穴住居跡を初めて発掘。

うば‐ゆり【姥百合】

ユリ科の大形多年草。山野の林下などに生ずる。高さ約1メートル。地下の鱗茎は白色、茎は直立して中ほどに5〜6葉をつける。葉は大きく卵形、基部は心臓形。7月頃、茎頂に2〜4個の緑白色の花を横向きに開く。鱗茎を食用。蕎麦葉貝母。

うばら【茨・荊棘】

(→)「いばら」に同じ。うまら。むばら。伊勢物語「―、からたちにかかりて」

うば‐ら【姥等】

近世、京都で、歳末に白木綿で頭面を蔽い、腰に赤前垂をかけ、手に籃かごを携えて家々をまわった乞食女。

うばら‐ぐつわ【蒺蔾轡】

唐鞍からくらの轡。轡の鏡板かがみいたが浜菱(うばら)の実の形に似るのでいう。

うぱり【優波離】

(梵語Upāli)釈尊十大弟子の一人。持律第一と称せられた。第一回仏典結集のとき律を誦出。優婆離うばり。ウパーリ。

う‐ひ【雨飛】

雨のようにそそぎ飛ぶこと。「弾丸―」

う‐ひじ【泥土】ウヒヂ

どろ。〈神代紀上訓注〉

う‐びたい【戴星】‥ビタヒ

「うびたいのうま」の略。

⇒うびたい‐の‐うま【戴星の馬】

うびたい‐の‐うま【戴星の馬】‥ビタヒ‥

額に白い斑文のある馬。つきじろ。つきびたい。〈倭名類聚鈔11〉

⇒う‐びたい【戴星】

う‐ひょう【雨氷】

過冷却した雨が氷点下の地表に付いて凍結したもの。→着氷

う‐ひょうえ【右兵衛】‥ヒヤウヱ

右兵衛府の兵士。↔左兵衛。

⇒うひょうえ‐の‐かみ【右兵衛督】

⇒うひょうえ‐の‐じょう【右兵衛尉】

⇒うひょうえ‐の‐すけ【右兵衛佐】

⇒うひょうえ‐ふ【右兵衛府】

うひょうえ‐の‐かみ【右兵衛督】‥ヒヤウヱ‥

右兵衛府の長官。

⇒う‐ひょうえ【右兵衛】

うひょうえ‐の‐じょう【右兵衛尉】‥ヒヤウヱ‥

右兵衛府の判官ほうがん。

⇒う‐ひょうえ【右兵衛】

うひょうえ‐の‐すけ【右兵衛佐】‥ヒヤウヱ‥

右兵衛府の次官。

⇒う‐ひょうえ【右兵衛】

うひょうえ‐ふ【右兵衛府】‥ヒヤウヱ‥

「兵衛府ひょうえふ」参照。

⇒う‐ひょうえ【右兵衛】

う‐ふ【右府】

右大臣の唐名。↔左府

う‐ふ【迂腐】

世間知らずで役に立たないこと。

うぶ【産・生・初】

①《産・生》出産に関することをあらわす語。「―湯」

②《産・生》生まれた時のままであること。兼澄集「なできけむ―の黒髪」

③《初》(「初心」とも書く)生来のままで飾りけのないこと。ういういしいこと。世間ずれがしていないこと。「―な所のある男」

④《初》(「初心」とも書く)男女の情を解しないこと。「―な娘」

う‐ぶ【右舞】

⇒うまい

う‐ぶ【有部】

〔仏〕説一切有部の略。

ウファ【Ufa】

ウラル山脈南西部、ロシア連邦のバシコルトスタン共和国の首都。ヴォルガ‐ウラル石油・天然ガス産地を控えて石油化学・機械などの工業が発達。人口103万6千(2004)。

うぶ‐い【産井】‥ヰ

産湯の水を汲む井戸。

ウフィーツィ‐びじゅつかん【ウフィーツィ美術館】‥クワン

(Galleria degli Uffizi)イタリアのフィレンツェにある国立美術館。メディチ家収蔵品をもととし、ルネサンス絵画の宝庫。ウフィーツィはオフィス(事務所・役所)の意。

うぶ‐いし【産石】

産立飯うぶたてめしの膳に、丸い小石を川や氏神の境内から拾って来てのせるならわし。産神うぶがみの依代よりしろと考えられる。

うぶ‐いわい【産祝】‥イハヒ

出産の祝。

うぶ‐があ【産泉】

(沖縄地方で)村にある湧水・泉・古井戸。正月に若水を汲み、また、子どもが生まれるとこの水を汲んで額につけ、産湯をつかわせる。

うぶ‐かぜ【産風邪】

生れたての赤子におこる風邪。日葡辞書「ウブカゼヲヒク」

うぶ‐がたな【初刀】

子供用の刀。狂言、鐘の音「いやいやあれはさし習ひの―というて役にたたぬ」

うぶ‐かみ【産髪】

うぶげ。〈日葡辞書〉

うぶ‐がみ【産神】

①出産をつかさどり、産児・産婦を保護する神。産の血のけがれをこの神だけは厭わないという。日葡辞書「ウブカミ。また、ウブノカミ」

②産土神うぶすながみ。

うぶ‐ぎ【産衣・産着】

生まれた子に初めて着せる着物。うぶぎぬ。〈日葡辞書〉

⇒うぶぎ‐の‐いわい【産衣の祝】

⇒うぶぎ‐ふくさ【産衣袱紗】

うぶ‐ぎぬ【産衣】

①うぶぎ。大鏡序「―に書きおきて侍りける」

②⇒げんたがうぶぎぬ

うぶぎ‐の‐いわい【産衣の祝】‥イハヒ

赤子が初めて産衣を着るのを祝う儀式。

⇒うぶ‐ぎ【産衣・産着】

うぶぎ‐ふくさ【産衣袱紗】

赤子を産湯からとりあげる時に用いる白絹または白羽二重。

⇒うぶ‐ぎ【産衣・産着】

うぶ‐げ【産毛】

子供の生まれたときから生えている毛。うぶかみ。また、そのような柔らかく薄く生えている毛。日葡辞書「ウブケ」

うぶ‐こ【産子】

同じ産土神うぶすながみを奉ずる人。氏子。

うぶ‐ご【産子】

生まれたばかりの子。あかご。大抵御覧「―はふ子に至るまで」

うぶ‐ごえ【産声】‥ゴヱ

(古くはウブコエ)子供の生まれた時にはじめてあげる声。比喩的にも使う。日葡辞書「ウブコエ」。「新政権が―をあげる」

ウプサラ【Uppsala】

スウェーデン南東部の学園都市。ストックホルムの約60キロメートル北方にある。人口18万8千(1999)。

⇒ウプサラ‐だいがく【ウプサラ大学】

ウプサラ‐だいがく【ウプサラ大学】

1477年ウプサラに創設された北欧最古の大学。宗教改革により衰退したが、16世紀末に再興。博物学者リンネが在職した18世紀中頃に自然科学が発展。

⇒ウプサラ【Uppsala】

うぶしな【産土】

(→)「うぶすな」に同じ。〈日葡辞書〉

うぶすな【産土】

(ウブ(産)スとナ(土・地)との結合したもの)

①人の生まれた土地。生地。本居。推古紀「葛城県は元臣やつこが―なり」

②「うぶすながみ」の略。

⇒うぶすな‐がみ【産土神】

⇒うぶすな‐まいり【産土参り】

⇒うぶすな‐もうで【産土詣で】

うぶすな‐がみ【産土神】

生まれた土地の守り神。近世以後、氏神・鎮守の神と同義になる。

⇒うぶすな【産土】

うぶすな‐まいり【産土参り】‥マヰリ

①子供が生まれて後、男子31日目、女子33日目(古くは100日目など、日数は時に異なる)に初めて産土神に参拝すること。宮参り。

②氏神に月詣ですること。氏神参り。

⇒うぶすな【産土】

うぶすな‐もうで【産土詣で】‥マウデ

(→)「うぶすなまいり」に同じ。

⇒うぶすな【産土】

うぶ‐ぞり【産剃】

子供が生まれて7日目に頭髪をそること。

うぶたち‐の‐いわい【産立の祝】‥イハヒ

子供が生まれて7日目にする祝。七夜の祝。

うぶ‐たて【産立】

出産後の種々の行事。うぶたち。

⇒うぶたて‐めし【産立飯】

うぶたて‐めし【産立飯】

出産するとすぐに炊いて産神うぶがみに供える飯。

⇒うぶ‐たて【産立】

うぶ‐ち【産血】

出産の時に出る血。

⇒うぶち‐の‐めし【産血の飯】

うぶち‐の‐めし【産血の飯】

(→)「うぶたてめし」に同じ。

⇒うぶ‐ち【産血】

うぶ‐どの【産殿】

出産をするための殿舎。産屋うぶや。

う‐ぶね【鵜舟】

(→)鵜飼うかい舟に同じ。〈[季]夏〉

うぶ‐の‐かみ【産の神】

(→)「うぶがみ(産神)」に同じ。

うふふ

口をあまり開かないで小さく笑う声。

うぶ‐め【産女・孕女】

①子を生んで産褥さんじょくにある女。産婦。

②(「姑獲鳥」と書く)出産のために死んだ女がなるという想像上の鳥、または幽霊。その声は子供の泣き声に似、夜中に飛行して子供を害するという。うぶめどり。うぐめ。今昔物語集27「この―といふは…女の子産むとて死にたるが霊になりたるといふ人もあり」

うぶ‐めし【産飯】

出産の日に産児または産婦に供する飯。→御高盛り

うぶ‐もち【産餅】

産後3日目の湯初めの式や床あげの日に産婦の生家から贈る餅。乳がよく出るようにという。

うぶ‐や【産屋】

①出産のために新たに建てた家。神代紀下「―を海辺うみへたに造りて」

②出産のために使う室。宇津保物語蔵開上「―の設け、白き綾、調度ども」

⇒うぶや‐あき【産屋明き】

⇒うぶや‐そうぞく【産屋装束】

⇒うぶやだち‐いわい【産屋立祝】

うぶ‐や【産や】

「うぶやしない」の略。拾遺和歌集賀「贈皇后宮の御―の七夜に」

うぶや‐あき【産屋明き】

生児や産婦の忌が明けること。初めて宮参りをする習慣がある。

⇒うぶ‐や【産屋】

うぶ‐やしない【産養い】‥ヤシナヒ

出産後、三夜・五夜・七夜・九夜に行う祝。各夜ごとに祝宴を催し、親戚・知人から衣服・調度・食物などを贈る。特に平安時代、貴族の家で盛んに行われた。宇津保物語梅花笠「男みこ生れ給ひぬ。御―さきの同じことなり」

うぶや‐そうぞく【産屋装束】‥サウ‥

産屋で着用した白装束。宇津保物語蔵開下「―したる衆どもいと多くゐたり」

⇒うぶ‐や【産屋】

うぶやだち‐いわい【産屋立祝】‥イハヒ

産婦と生児が産屋から離れる祝。産立おぼたち。仕上飯しあげめし。食離くいばなれ。

⇒うぶ‐や【産屋】

うぶ‐ゆ【産湯】

生まれた子に初めて入浴させること。また、その湯。初湯。浄瑠璃、源氏烏帽子折「跋陀が口よりぬる湯を出し、―を引かせ奉り」。「―を使わせる」

うぶん‐たい【宇文泰】

西魏の宰相。武将。鮮卑せんぴ宇文部の出身。北魏末、孝武帝を擁して西魏を建てて、東魏と対抗。府兵制を制定。死後子の覚が北周を建国。太祖文帝を追諡ついし。(505〜556)

うぶん‐ぼく【烏文木】

黒檀こくたんの別称。

うべ【宇部】

山口県南西部、周防灘すおうなだに臨む市。炭鉱業から発展、閉山後は石油化学工業都市。人口17万9千。

うべ【郁子】

〔植〕ムベの別称。〈[季]秋〉

うべ【宜・諾】

[一]〔名〕

もっともであること。なるほど。大唐西域記長寛点「身を滅せむこと宜ウヘなり」

[二]〔副〕

肯定する意にいう語。ほんとうに。なるほど。道理で。むべ。万葉集4「相し思はねば―見えざらむ」

うべ‐うべ・し【宜宜し】

〔形シク〕

いかにももっともである。格式ばっている。むべむべし。源氏物語少女「おももち・声づかひ、―・しくもてなしつつ」

うべ‐し‐こそ

ウベに間投助詞シ、係助詞コソを付けて強めた表現。伊勢物語「これやこの天の羽衣―君がみけしとたてまつりけれ」

うべ‐じんじゃ【宇倍神社】

鳥取市国府町にある元国幣中社。武内宿祢たけうちのすくね命を祀る。麒麟獅子舞が著名。因幡国一の宮。

うべ‐な・う【諾う】‥ナフ

〔他五〕

(ウベは宜、ナウはスルの意)

①いかにももっともだと思って承知する。承諾する。うけがう。三蔵法師伝永久点「胡人許諾ウヘナヒて」

②服従する。神代紀下「その服うべなはぬ者」

③謝罪する。わびる。神功紀「王の妻を殺して罪を―・ひき」

うべな‐うべな【宜な宜な】

もっともなことであることよ。古事記中「―君待ちがたに」

うべ‐な・む【諾む】

〔他四〕

(→)「うべなう」に同じ。続日本紀26「天地の―・み許して」

う‐へん【右辺】

①等式・不等式において、等号・不等号の右側に書かれている数・式。

②碁盤・将棋盤で先手から見て右側。

↔左辺

う‐へん【羽片】

①一片の羽毛。

②〔植〕羽状複葉の羽状にわかれた各片。

う‐べんかん【右弁官】‥クワン

「弁官べんかん」参照。

う‐ほ【禹歩】

(中国夏の王、禹の歩き方の意)貴人外出の時、陰陽家が呪文を唱えて舞踏する作法。反閇へんばい。

う‐ほう【右方】‥ハウ

みぎの方。↔左方。

⇒うほう‐の‐がく【右方の楽】

⇒うほう‐の‐まい【右方の舞】

う‐ぼう【羽旄】

竿頭を鳥の羽で飾った幢はたほこ。

うほう‐どうじ【雨宝童子】

両部神道で、天照大神が日向ひゅうが国に下生げしょうした時の姿、また大日如来の化現したものともいう。右手に宝棒を、左手に宝珠を捧げる童子形の像。正式名は金剛赤精善神雨宝童子。

うほう‐の‐がく【右方の楽】‥ハウ‥

雅楽の高麗楽こまがくと一部の唐楽。

⇒う‐ほう【右方】

うほう‐の‐まい【右方の舞】‥ハウ‥マヒ

雅楽で高麗楽と一部の唐楽を伴奏とする舞。

⇒う‐ほう【右方】

う‐ぼく【烏木】

黒檀こくたんの別称。

う‐ぼくや【右僕射】

右大臣の唐名。

うぽっぽ

うかうかとして遊び回ること。おぽっぽ。浮世風呂前「おのしがやうに―で遊んであるく者は」

ウポポ

アイヌの伝承歌謡。祭または労働の際に数人が輪座して歌う。リムセに比べると、意味のある歌詞が多く、歌い方も技巧的で、特に輪唱に似た多声的唱法に特徴がある。

うぼん‐さい【盂盆斎】

盂蘭盆うらぼんに、僧尼に供養すること。

うま【午】

①十二支の第7。動物では馬に当てる。枕草子158「二月―の月の暁に」

②南の方角。→方位(図)。

③昔の時刻の名。真昼の12時。また、およそ今の午前11時から午後1時のあいだの時刻。→時とき。

④月では陰暦5月、季節では夏至げしに名づける。

うま【馬】

(「馬」の字音マによる語という)

①ウマ目(奇蹄きてい類)ウマ科の獣。アジア・ヨーロッパの原産。体は大きく、顔は長く、頭部に鬣たてがみを有し、四肢が長く第3指の蹄ひづめでよく走る。草食。シマウマなどの野生種もあるが、家畜として重要。乗用・競馬用のサラブレッドは最も有名。ほかに輓馬ばんばのペルシュロン、日本の在来種など、20以上の品種がある。こま。むま。推古紀「―ならば日向ひむかの駒」→寸き2。

②四方に開いた支脚を有する台。脚立きゃたつの類。

③双六・将棋の駒。枕草子139「―おりぬ双六」

④将棋の駒の竜馬りゅうめの略称。〈日葡辞書〉

⑤遊興費の不払いを取り立てるため客に同行する者。つけうま。「―を引く」

⑥同類中で大きなものの意を表す語。「―虻」

⇒馬が合う

⇒馬肥ゆ

⇒馬には乗って見よ、人には添うて見よ

⇒馬の籠抜け

⇒馬の背を分ける

⇒馬の鼻を立てなおす

⇒馬の耳に風

⇒馬の耳に念仏

⇒馬は馬づれ

⇒馬を牛に乗り換える

⇒馬を鹿に通す

うま【甘】

(ウマシの語幹)

①味がうまいの意。「―ざけ」

②善い・貴い・快いの意。「―人」

うま‐あい【馬合い】‥アヒ

気の合う仲間。浄瑠璃、源氏冷泉節「物頭に―つけ」

うま‐あきんど【馬商人】

馬を売買する商人。ばくろう。

うま‐あげ【馬上げ】

神事に馬を献上すること。

うま‐あぶ【馬虻】

ウマバエの別称。〈書言字考節用集〉

うま‐い【旨寝・熟寝】

気持よくぐっすり眠ること。熟睡。万葉集12「―はねずや恋ひ渡りなむ」

う‐まい【右舞】‥マヒ

「右方うほうの舞」の略。うぶ。

うま・い【美い・甘い・旨い】

〔形〕[文]うま・し(ク)

①(「美味い」とも書く)味がよい。甘い。万葉集16「飯喫はめど―・くもあらず」。「―・い料理」

②よい。すぐれている。「―・い考えだ」

③(「上手い」「巧い」とも書く)巧みである。上手だ。手際がよい。「歌が―・い」「―・くだます」

④好都合である。ぐあいがよい。得になる。浄瑠璃、国性爺合戦「―・いところへ出会うたな」。「話が―・く行った」「―・い話には気をつけろ」

⑤まぬけである。ばかである。浄瑠璃、源平布引滝「あのやうな足らぬわろを付けておく清盛からして―・いわろ」

⇒うまい汁を吸う

うま‐いい【甘飯】‥イヒ

味の良いめし。万葉集16「―を水に醸かみなし」

うま‐いかだ【馬筏】

川を渡るため、乗馬を何頭も並べつなぐこと。太平記4「―を組みて打ち渡す」

うま‐いくさ【馬軍】

①騎馬の兵士。騎兵。

②騎兵のたたかい。騎戦。

うま‐いしゃ【馬医者】

馬の治療を専門とする医師。

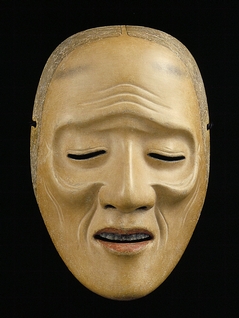

姥

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

姥

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

うば【乳母】

母に代わって子に乳をのませ、また養育する女。めのと。古今著聞集15「あさましく歎きて―にともすればうれへ」

う‐ば

①酒・酢などをかもす時、表面にできるあくのようなもの。万葉集金産業袋「酢…十日ばかりもして蓋を開き、上の―を取て捨て」

②(→)湯葉ゆばに同じ。

うばい【優婆夷】

〔仏〕(梵語upāsikā)在俗の女性の仏教信者。信女しんにょ。清信女。徒然草「優婆塞うばそくより―は劣れり」↔優婆塞

う‐ばい【烏梅】

未熟の梅の実の果皮をいぶし干した生薬。色が黒く香気がある。清涼性収斂しゅうれん剤。回虫駆除・解熱・鎮咳・去痰きょたん・鎮嘔剤として有効。染料にも用いる。ふすべうめ。本草「梅実、采半黄者、以烟熏之、為烏梅」

うばい‐あ・う【奪い合う】ウバヒアフ

〔他五〕

互いに取ろうとして争う。

うば‐いし【姥石】

母と子の別れなどが伝えられている特定の石。全国に多い。

うば‐いと【姥糸】

絹糸を寄せ集めて縒よりをかけないもの。刺繍または総ふさ飾りなどに用いる。

うばい‐と・る【奪い取る】ウバヒ‥

〔他五〕

むりに取る。ひったくる。「ハンドバッグを―・る」「タイトルを―・る」

うば・う【奪う】ウバフ

〔他五〕

①所有主の意志に反して取る。無理に取る。取り上げる。地蔵十輪経元慶点「衣鉢基業財産を奪ウハヒ」。「自由を―・う」

②ぬすむ。掠かすめとる。万葉集5「雪の色を―・ひて咲ける梅の花」。源氏物語東屋「吾子の御懸想人を―・はむとし給ひけるが」。「金を―・う」

③取り去る。徒然草「命を―・はん事、いかでかいたましからざらん」。「熱を―・う」

④争って得る。獲得する。「三振を―・う」「リードを―・う」

⑤注意・関心をもっぱらひきつける。徒然草「心、外の塵に―・はれて惑ひやすく」。「人目を―・う」

うは‐うは

大満足で喜びや笑いが抑えられず、うわついた気持でいるさまを俗にいう。「予想外の売行きに業者は―だ」

うば‐がい【姥貝・雨波貝】‥ガヒ

バカガイ科の二枚貝。殻はよく膨らんだ卵形、かなり大形で長さ12センチメートルに達する。鹿島灘以北の砂泥底に生息。肉は美味で、生食のほか干物にもする。北寄ほっき貝。

うばがね‐もち

〔植〕イズセンリョウの別称。

うば‐が‐ふち【姥淵】

貴い御子を養育する姥が、落城の折などに御子とともに身を水中に投じたという伝説のある淵。全国に分布。水神信仰・母子神信仰と関連。

うば‐が‐もち【姥餅】

(寛永(1624〜1644)の頃、江州の郷代官であった六角義賢の子孫が討ち滅ぼされ、その幼児を育てるために乳母が餅を売ったのに始まるという)あんころ餅の一種。滋賀県草津の名物。乳母が餅。

うば‐かわ【姥皮】‥カハ

伝説に、それを着るときたない老女になり、脱げばもとの姿にかえるという衣。

う‐はぎ【薺蒿】

ヨメナの古名。万葉集2「野の上の―過ぎにけらずや」

うば‐ぐち【姥口】

①老女の口を結んだ形。〈日葡辞書〉

②香炉や茶釜などで、口の周囲の盛り上がったのをいう。〈日葡辞書〉

③物の蓋などのよく合わず開いているもの。

うば‐ぐるま【乳母車】

乳幼児をのせる4輪の手押車。ベビーカー。

うば‐ざくら【姥桜】

(葉(歯)なしの桜の意からという)

①葉に先立って花を開く桜の通俗的総称。ヒガンザクラ・ウバヒガンなど。〈[季]春〉

②娘盛りが過ぎてもなお美しさが残っている年増。女盛りの年増。浄瑠璃、賀古教信七墓廻「小町桜も老いぬれば身は百歳の―」

うば‐ざめ【姥鮫】

ウバザメ科の海産の軟骨魚。全長8メートルに達する大形のサメ。体は紡錘形で、鰓裂さいれつは長く背部から喉の腹中線近くに達する。吻端鈍く尖り、眼は小さい。動物プランクトン・小魚を食う。世界の温帯から寒帯にかけて分布。ウバブカ。バカザメ。

ウパス【upas】

イラクサ科の高木。東南アジア熱帯に産する。樹皮に猛毒アンチアリンを含み、矢毒に用いる。ユーパス。イポー。

うばすて‐やま【姥捨山】

(姨捨おばすて山の棄老伝説によるたとえ)周囲から疎外されて老後を送る所。

うばそく【優婆塞】

〔仏〕(梵語upāsaka)在俗の男子の仏教信者。信士しんじ。清信士。源氏物語夕顔「―が行ふ道をしるべにて」↔優婆夷うばい。

⇒うばそく‐の‐みや【優婆塞の宮】

うばそく‐の‐みや【優婆塞の宮】

源氏物語中の人物。桐壺帝の第8皇子。光源氏の異母弟。宇治に優婆塞としてわびしい老いの生活を送る。宇治の八宮はちのみや。

⇒うばそく【優婆塞】

うば‐たま【烏羽玉】

①ヒオウギの種子。まるくて黒い。ぬばたま。

②求肥ぎゅうひに餡を包んで、白砂糖をまぶした菓子。

⇒うばたま‐の【烏羽玉の】

うばたま‐の【烏羽玉の】

〔枕〕

(→)「ぬばたま(射干玉)の」に同じ。古今和歌集物名「―わが黒髪やかはるらん」

⇒うば‐たま【烏羽玉】

う‐はつ【有髪】

①僧形そうぎょうに対して、剃髪しないでいること。

②有髪僧の略。

⇒うはつ‐そう【有髪僧】

⇒うはつ‐の‐あま【有髪の尼】

う‐ばっか【右幕下】‥バク‥

①右近衛大将の居所。

②右近衛大将の敬称。特に源頼朝をさす。

うはつ‐そう【有髪僧】

剃髪しない僧。また、俗体のまま仏道修行にいそしむ者をもいう。

⇒う‐はつ【有髪】

うはつ‐の‐あま【有髪の尼】

①仏門に入って髪を剃らない女子。

②未亡人の異称。

⇒う‐はつ【有髪】

ウパニシャッド【Upaniṣad 梵】

インド古代の宗教哲学書。ヴェーダ文献の末尾をなすところからヴェーダーンタ(ヴェーダの終り)ともいわれ、また奥義書と称する。宇宙の根本原理(ブラフマン)と個人の自我(アートマン)の一致(梵我一如)などを説き、のちのインド哲学の源流となった。優婆尼沙土。

うはね‐かんびき【于撥ね干引き】

漢字の「于」は下をはね、「干」は下をはねないという区別を示す語。

うば‐の‐たまも【烏羽の玉藻】

つやの美しい黒髪。曾丹集「年ふれば―も老いにけり」

うば‐ぶか【姥鱶】

ウバザメの別称。

うば‐ほお【姥頬】‥ホホ

近世の具足頬当ほおあての一種。頤おとがいが突き出し、皺しわが多く、髭ひげのないもの。

うば‐め【乳母女】

うば。めのと。

うばめ‐がし【姥目樫】

ブナ科の常緑高木。街路樹とする。高さ8〜9メートルに達し、暖地の山地や海岸に生える。幹は直立しない。葉は小形で硬い。雌雄同株で、5月頃黄褐色の小花をつける。果実はドングリ状で、渋味少なく食用となる。材は堅く、艪臍ろべそなどとし、火力の強い木炭に製する。若芽はタンニンに富み、付子ふしの代用。うまめがし。

うばやま‐かいづか【姥山貝塚】‥カヒ‥

千葉県市川市柏井町にある、縄文時代中期・後期の貝塚。完全な竪穴住居跡を初めて発掘。

うば‐ゆり【姥百合】

ユリ科の大形多年草。山野の林下などに生ずる。高さ約1メートル。地下の鱗茎は白色、茎は直立して中ほどに5〜6葉をつける。葉は大きく卵形、基部は心臓形。7月頃、茎頂に2〜4個の緑白色の花を横向きに開く。鱗茎を食用。蕎麦葉貝母。

うばら【茨・荊棘】

(→)「いばら」に同じ。うまら。むばら。伊勢物語「―、からたちにかかりて」

うば‐ら【姥等】

近世、京都で、歳末に白木綿で頭面を蔽い、腰に赤前垂をかけ、手に籃かごを携えて家々をまわった乞食女。

うばら‐ぐつわ【蒺蔾轡】

唐鞍からくらの轡。轡の鏡板かがみいたが浜菱(うばら)の実の形に似るのでいう。

うぱり【優波離】

(梵語Upāli)釈尊十大弟子の一人。持律第一と称せられた。第一回仏典結集のとき律を誦出。優婆離うばり。ウパーリ。

う‐ひ【雨飛】

雨のようにそそぎ飛ぶこと。「弾丸―」

う‐ひじ【泥土】ウヒヂ

どろ。〈神代紀上訓注〉

う‐びたい【戴星】‥ビタヒ

「うびたいのうま」の略。

⇒うびたい‐の‐うま【戴星の馬】

うびたい‐の‐うま【戴星の馬】‥ビタヒ‥

額に白い斑文のある馬。つきじろ。つきびたい。〈倭名類聚鈔11〉

⇒う‐びたい【戴星】

う‐ひょう【雨氷】

過冷却した雨が氷点下の地表に付いて凍結したもの。→着氷

う‐ひょうえ【右兵衛】‥ヒヤウヱ

右兵衛府の兵士。↔左兵衛。

⇒うひょうえ‐の‐かみ【右兵衛督】

⇒うひょうえ‐の‐じょう【右兵衛尉】

⇒うひょうえ‐の‐すけ【右兵衛佐】

⇒うひょうえ‐ふ【右兵衛府】

うひょうえ‐の‐かみ【右兵衛督】‥ヒヤウヱ‥

右兵衛府の長官。

⇒う‐ひょうえ【右兵衛】

うひょうえ‐の‐じょう【右兵衛尉】‥ヒヤウヱ‥

右兵衛府の判官ほうがん。

⇒う‐ひょうえ【右兵衛】

うひょうえ‐の‐すけ【右兵衛佐】‥ヒヤウヱ‥

右兵衛府の次官。

⇒う‐ひょうえ【右兵衛】

うひょうえ‐ふ【右兵衛府】‥ヒヤウヱ‥

「兵衛府ひょうえふ」参照。

⇒う‐ひょうえ【右兵衛】

う‐ふ【右府】

右大臣の唐名。↔左府

う‐ふ【迂腐】

世間知らずで役に立たないこと。

うぶ【産・生・初】

①《産・生》出産に関することをあらわす語。「―湯」

②《産・生》生まれた時のままであること。兼澄集「なできけむ―の黒髪」

③《初》(「初心」とも書く)生来のままで飾りけのないこと。ういういしいこと。世間ずれがしていないこと。「―な所のある男」

④《初》(「初心」とも書く)男女の情を解しないこと。「―な娘」

う‐ぶ【右舞】

⇒うまい

う‐ぶ【有部】

〔仏〕説一切有部の略。

ウファ【Ufa】

ウラル山脈南西部、ロシア連邦のバシコルトスタン共和国の首都。ヴォルガ‐ウラル石油・天然ガス産地を控えて石油化学・機械などの工業が発達。人口103万6千(2004)。

うぶ‐い【産井】‥ヰ

産湯の水を汲む井戸。

ウフィーツィ‐びじゅつかん【ウフィーツィ美術館】‥クワン

(Galleria degli Uffizi)イタリアのフィレンツェにある国立美術館。メディチ家収蔵品をもととし、ルネサンス絵画の宝庫。ウフィーツィはオフィス(事務所・役所)の意。

うぶ‐いし【産石】

産立飯うぶたてめしの膳に、丸い小石を川や氏神の境内から拾って来てのせるならわし。産神うぶがみの依代よりしろと考えられる。

うぶ‐いわい【産祝】‥イハヒ

出産の祝。

うぶ‐があ【産泉】

(沖縄地方で)村にある湧水・泉・古井戸。正月に若水を汲み、また、子どもが生まれるとこの水を汲んで額につけ、産湯をつかわせる。

うぶ‐かぜ【産風邪】

生れたての赤子におこる風邪。日葡辞書「ウブカゼヲヒク」

うぶ‐がたな【初刀】

子供用の刀。狂言、鐘の音「いやいやあれはさし習ひの―というて役にたたぬ」

うぶ‐かみ【産髪】

うぶげ。〈日葡辞書〉

うぶ‐がみ【産神】

①出産をつかさどり、産児・産婦を保護する神。産の血のけがれをこの神だけは厭わないという。日葡辞書「ウブカミ。また、ウブノカミ」

②産土神うぶすながみ。

うぶ‐ぎ【産衣・産着】

生まれた子に初めて着せる着物。うぶぎぬ。〈日葡辞書〉

⇒うぶぎ‐の‐いわい【産衣の祝】

⇒うぶぎ‐ふくさ【産衣袱紗】

うぶ‐ぎぬ【産衣】

①うぶぎ。大鏡序「―に書きおきて侍りける」

②⇒げんたがうぶぎぬ

うぶぎ‐の‐いわい【産衣の祝】‥イハヒ

赤子が初めて産衣を着るのを祝う儀式。

⇒うぶ‐ぎ【産衣・産着】

うぶぎ‐ふくさ【産衣袱紗】

赤子を産湯からとりあげる時に用いる白絹または白羽二重。

⇒うぶ‐ぎ【産衣・産着】

うぶ‐げ【産毛】

子供の生まれたときから生えている毛。うぶかみ。また、そのような柔らかく薄く生えている毛。日葡辞書「ウブケ」

うぶ‐こ【産子】

同じ産土神うぶすながみを奉ずる人。氏子。

うぶ‐ご【産子】

生まれたばかりの子。あかご。大抵御覧「―はふ子に至るまで」

うぶ‐ごえ【産声】‥ゴヱ

(古くはウブコエ)子供の生まれた時にはじめてあげる声。比喩的にも使う。日葡辞書「ウブコエ」。「新政権が―をあげる」

ウプサラ【Uppsala】

スウェーデン南東部の学園都市。ストックホルムの約60キロメートル北方にある。人口18万8千(1999)。

⇒ウプサラ‐だいがく【ウプサラ大学】

ウプサラ‐だいがく【ウプサラ大学】

1477年ウプサラに創設された北欧最古の大学。宗教改革により衰退したが、16世紀末に再興。博物学者リンネが在職した18世紀中頃に自然科学が発展。

⇒ウプサラ【Uppsala】

うぶしな【産土】

(→)「うぶすな」に同じ。〈日葡辞書〉

うぶすな【産土】

(ウブ(産)スとナ(土・地)との結合したもの)

①人の生まれた土地。生地。本居。推古紀「葛城県は元臣やつこが―なり」

②「うぶすながみ」の略。

⇒うぶすな‐がみ【産土神】

⇒うぶすな‐まいり【産土参り】

⇒うぶすな‐もうで【産土詣で】

うぶすな‐がみ【産土神】

生まれた土地の守り神。近世以後、氏神・鎮守の神と同義になる。

⇒うぶすな【産土】

うぶすな‐まいり【産土参り】‥マヰリ

①子供が生まれて後、男子31日目、女子33日目(古くは100日目など、日数は時に異なる)に初めて産土神に参拝すること。宮参り。

②氏神に月詣ですること。氏神参り。

⇒うぶすな【産土】

うぶすな‐もうで【産土詣で】‥マウデ

(→)「うぶすなまいり」に同じ。

⇒うぶすな【産土】

うぶ‐ぞり【産剃】

子供が生まれて7日目に頭髪をそること。

うぶたち‐の‐いわい【産立の祝】‥イハヒ

子供が生まれて7日目にする祝。七夜の祝。

うぶ‐たて【産立】

出産後の種々の行事。うぶたち。

⇒うぶたて‐めし【産立飯】

うぶたて‐めし【産立飯】

出産するとすぐに炊いて産神うぶがみに供える飯。

⇒うぶ‐たて【産立】

うぶ‐ち【産血】

出産の時に出る血。

⇒うぶち‐の‐めし【産血の飯】

うぶち‐の‐めし【産血の飯】

(→)「うぶたてめし」に同じ。

⇒うぶ‐ち【産血】

うぶ‐どの【産殿】

出産をするための殿舎。産屋うぶや。

う‐ぶね【鵜舟】

(→)鵜飼うかい舟に同じ。〈[季]夏〉

うぶ‐の‐かみ【産の神】

(→)「うぶがみ(産神)」に同じ。

うふふ

口をあまり開かないで小さく笑う声。

うぶ‐め【産女・孕女】

①子を生んで産褥さんじょくにある女。産婦。

②(「姑獲鳥」と書く)出産のために死んだ女がなるという想像上の鳥、または幽霊。その声は子供の泣き声に似、夜中に飛行して子供を害するという。うぶめどり。うぐめ。今昔物語集27「この―といふは…女の子産むとて死にたるが霊になりたるといふ人もあり」

うぶ‐めし【産飯】

出産の日に産児または産婦に供する飯。→御高盛り

うぶ‐もち【産餅】

産後3日目の湯初めの式や床あげの日に産婦の生家から贈る餅。乳がよく出るようにという。

うぶ‐や【産屋】

①出産のために新たに建てた家。神代紀下「―を海辺うみへたに造りて」

②出産のために使う室。宇津保物語蔵開上「―の設け、白き綾、調度ども」

⇒うぶや‐あき【産屋明き】

⇒うぶや‐そうぞく【産屋装束】

⇒うぶやだち‐いわい【産屋立祝】

うぶ‐や【産や】

「うぶやしない」の略。拾遺和歌集賀「贈皇后宮の御―の七夜に」

うぶや‐あき【産屋明き】

生児や産婦の忌が明けること。初めて宮参りをする習慣がある。

⇒うぶ‐や【産屋】

うぶ‐やしない【産養い】‥ヤシナヒ

出産後、三夜・五夜・七夜・九夜に行う祝。各夜ごとに祝宴を催し、親戚・知人から衣服・調度・食物などを贈る。特に平安時代、貴族の家で盛んに行われた。宇津保物語梅花笠「男みこ生れ給ひぬ。御―さきの同じことなり」

うぶや‐そうぞく【産屋装束】‥サウ‥

産屋で着用した白装束。宇津保物語蔵開下「―したる衆どもいと多くゐたり」

⇒うぶ‐や【産屋】

うぶやだち‐いわい【産屋立祝】‥イハヒ

産婦と生児が産屋から離れる祝。産立おぼたち。仕上飯しあげめし。食離くいばなれ。

⇒うぶ‐や【産屋】

うぶ‐ゆ【産湯】

生まれた子に初めて入浴させること。また、その湯。初湯。浄瑠璃、源氏烏帽子折「跋陀が口よりぬる湯を出し、―を引かせ奉り」。「―を使わせる」

うぶん‐たい【宇文泰】

西魏の宰相。武将。鮮卑せんぴ宇文部の出身。北魏末、孝武帝を擁して西魏を建てて、東魏と対抗。府兵制を制定。死後子の覚が北周を建国。太祖文帝を追諡ついし。(505〜556)

うぶん‐ぼく【烏文木】

黒檀こくたんの別称。

うべ【宇部】

山口県南西部、周防灘すおうなだに臨む市。炭鉱業から発展、閉山後は石油化学工業都市。人口17万9千。

うべ【郁子】

〔植〕ムベの別称。〈[季]秋〉

うべ【宜・諾】

[一]〔名〕

もっともであること。なるほど。大唐西域記長寛点「身を滅せむこと宜ウヘなり」

[二]〔副〕

肯定する意にいう語。ほんとうに。なるほど。道理で。むべ。万葉集4「相し思はねば―見えざらむ」

うべ‐うべ・し【宜宜し】

〔形シク〕

いかにももっともである。格式ばっている。むべむべし。源氏物語少女「おももち・声づかひ、―・しくもてなしつつ」

うべ‐し‐こそ

ウベに間投助詞シ、係助詞コソを付けて強めた表現。伊勢物語「これやこの天の羽衣―君がみけしとたてまつりけれ」

うべ‐じんじゃ【宇倍神社】

鳥取市国府町にある元国幣中社。武内宿祢たけうちのすくね命を祀る。麒麟獅子舞が著名。因幡国一の宮。

うべ‐な・う【諾う】‥ナフ

〔他五〕

(ウベは宜、ナウはスルの意)

①いかにももっともだと思って承知する。承諾する。うけがう。三蔵法師伝永久点「胡人許諾ウヘナヒて」

②服従する。神代紀下「その服うべなはぬ者」

③謝罪する。わびる。神功紀「王の妻を殺して罪を―・ひき」

うべな‐うべな【宜な宜な】

もっともなことであることよ。古事記中「―君待ちがたに」

うべ‐な・む【諾む】

〔他四〕

(→)「うべなう」に同じ。続日本紀26「天地の―・み許して」

う‐へん【右辺】

①等式・不等式において、等号・不等号の右側に書かれている数・式。

②碁盤・将棋盤で先手から見て右側。

↔左辺

う‐へん【羽片】

①一片の羽毛。

②〔植〕羽状複葉の羽状にわかれた各片。

う‐べんかん【右弁官】‥クワン

「弁官べんかん」参照。

う‐ほ【禹歩】

(中国夏の王、禹の歩き方の意)貴人外出の時、陰陽家が呪文を唱えて舞踏する作法。反閇へんばい。

う‐ほう【右方】‥ハウ

みぎの方。↔左方。

⇒うほう‐の‐がく【右方の楽】

⇒うほう‐の‐まい【右方の舞】

う‐ぼう【羽旄】

竿頭を鳥の羽で飾った幢はたほこ。

うほう‐どうじ【雨宝童子】

両部神道で、天照大神が日向ひゅうが国に下生げしょうした時の姿、また大日如来の化現したものともいう。右手に宝棒を、左手に宝珠を捧げる童子形の像。正式名は金剛赤精善神雨宝童子。

うほう‐の‐がく【右方の楽】‥ハウ‥

雅楽の高麗楽こまがくと一部の唐楽。

⇒う‐ほう【右方】

うほう‐の‐まい【右方の舞】‥ハウ‥マヒ

雅楽で高麗楽と一部の唐楽を伴奏とする舞。

⇒う‐ほう【右方】

う‐ぼく【烏木】

黒檀こくたんの別称。

う‐ぼくや【右僕射】

右大臣の唐名。

うぽっぽ

うかうかとして遊び回ること。おぽっぽ。浮世風呂前「おのしがやうに―で遊んであるく者は」

ウポポ

アイヌの伝承歌謡。祭または労働の際に数人が輪座して歌う。リムセに比べると、意味のある歌詞が多く、歌い方も技巧的で、特に輪唱に似た多声的唱法に特徴がある。

うぼん‐さい【盂盆斎】

盂蘭盆うらぼんに、僧尼に供養すること。

うま【午】

①十二支の第7。動物では馬に当てる。枕草子158「二月―の月の暁に」

②南の方角。→方位(図)。

③昔の時刻の名。真昼の12時。また、およそ今の午前11時から午後1時のあいだの時刻。→時とき。

④月では陰暦5月、季節では夏至げしに名づける。

うま【馬】

(「馬」の字音マによる語という)

①ウマ目(奇蹄きてい類)ウマ科の獣。アジア・ヨーロッパの原産。体は大きく、顔は長く、頭部に鬣たてがみを有し、四肢が長く第3指の蹄ひづめでよく走る。草食。シマウマなどの野生種もあるが、家畜として重要。乗用・競馬用のサラブレッドは最も有名。ほかに輓馬ばんばのペルシュロン、日本の在来種など、20以上の品種がある。こま。むま。推古紀「―ならば日向ひむかの駒」→寸き2。

②四方に開いた支脚を有する台。脚立きゃたつの類。

③双六・将棋の駒。枕草子139「―おりぬ双六」

④将棋の駒の竜馬りゅうめの略称。〈日葡辞書〉

⑤遊興費の不払いを取り立てるため客に同行する者。つけうま。「―を引く」

⑥同類中で大きなものの意を表す語。「―虻」

⇒馬が合う

⇒馬肥ゆ

⇒馬には乗って見よ、人には添うて見よ

⇒馬の籠抜け

⇒馬の背を分ける

⇒馬の鼻を立てなおす

⇒馬の耳に風

⇒馬の耳に念仏

⇒馬は馬づれ

⇒馬を牛に乗り換える

⇒馬を鹿に通す

うま【甘】

(ウマシの語幹)

①味がうまいの意。「―ざけ」

②善い・貴い・快いの意。「―人」

うま‐あい【馬合い】‥アヒ

気の合う仲間。浄瑠璃、源氏冷泉節「物頭に―つけ」

うま‐あきんど【馬商人】

馬を売買する商人。ばくろう。

うま‐あげ【馬上げ】

神事に馬を献上すること。

うま‐あぶ【馬虻】

ウマバエの別称。〈書言字考節用集〉

うま‐い【旨寝・熟寝】

気持よくぐっすり眠ること。熟睡。万葉集12「―はねずや恋ひ渡りなむ」

う‐まい【右舞】‥マヒ

「右方うほうの舞」の略。うぶ。

うま・い【美い・甘い・旨い】

〔形〕[文]うま・し(ク)

①(「美味い」とも書く)味がよい。甘い。万葉集16「飯喫はめど―・くもあらず」。「―・い料理」

②よい。すぐれている。「―・い考えだ」

③(「上手い」「巧い」とも書く)巧みである。上手だ。手際がよい。「歌が―・い」「―・くだます」

④好都合である。ぐあいがよい。得になる。浄瑠璃、国性爺合戦「―・いところへ出会うたな」。「話が―・く行った」「―・い話には気をつけろ」

⑤まぬけである。ばかである。浄瑠璃、源平布引滝「あのやうな足らぬわろを付けておく清盛からして―・いわろ」

⇒うまい汁を吸う

うま‐いい【甘飯】‥イヒ

味の良いめし。万葉集16「―を水に醸かみなし」

うま‐いかだ【馬筏】

川を渡るため、乗馬を何頭も並べつなぐこと。太平記4「―を組みて打ち渡す」

うま‐いくさ【馬軍】

①騎馬の兵士。騎兵。

②騎兵のたたかい。騎戦。

うま‐いしゃ【馬医者】

馬の治療を専門とする医師。

うば【乳母】

母に代わって子に乳をのませ、また養育する女。めのと。古今著聞集15「あさましく歎きて―にともすればうれへ」

う‐ば

①酒・酢などをかもす時、表面にできるあくのようなもの。万葉集金産業袋「酢…十日ばかりもして蓋を開き、上の―を取て捨て」

②(→)湯葉ゆばに同じ。

うばい【優婆夷】

〔仏〕(梵語upāsikā)在俗の女性の仏教信者。信女しんにょ。清信女。徒然草「優婆塞うばそくより―は劣れり」↔優婆塞

う‐ばい【烏梅】

未熟の梅の実の果皮をいぶし干した生薬。色が黒く香気がある。清涼性収斂しゅうれん剤。回虫駆除・解熱・鎮咳・去痰きょたん・鎮嘔剤として有効。染料にも用いる。ふすべうめ。本草「梅実、采半黄者、以烟熏之、為烏梅」

うばい‐あ・う【奪い合う】ウバヒアフ

〔他五〕

互いに取ろうとして争う。

うば‐いし【姥石】

母と子の別れなどが伝えられている特定の石。全国に多い。

うば‐いと【姥糸】

絹糸を寄せ集めて縒よりをかけないもの。刺繍または総ふさ飾りなどに用いる。

うばい‐と・る【奪い取る】ウバヒ‥

〔他五〕

むりに取る。ひったくる。「ハンドバッグを―・る」「タイトルを―・る」

うば・う【奪う】ウバフ

〔他五〕

①所有主の意志に反して取る。無理に取る。取り上げる。地蔵十輪経元慶点「衣鉢基業財産を奪ウハヒ」。「自由を―・う」

②ぬすむ。掠かすめとる。万葉集5「雪の色を―・ひて咲ける梅の花」。源氏物語東屋「吾子の御懸想人を―・はむとし給ひけるが」。「金を―・う」

③取り去る。徒然草「命を―・はん事、いかでかいたましからざらん」。「熱を―・う」

④争って得る。獲得する。「三振を―・う」「リードを―・う」

⑤注意・関心をもっぱらひきつける。徒然草「心、外の塵に―・はれて惑ひやすく」。「人目を―・う」

うは‐うは

大満足で喜びや笑いが抑えられず、うわついた気持でいるさまを俗にいう。「予想外の売行きに業者は―だ」

うば‐がい【姥貝・雨波貝】‥ガヒ

バカガイ科の二枚貝。殻はよく膨らんだ卵形、かなり大形で長さ12センチメートルに達する。鹿島灘以北の砂泥底に生息。肉は美味で、生食のほか干物にもする。北寄ほっき貝。

うばがね‐もち

〔植〕イズセンリョウの別称。

うば‐が‐ふち【姥淵】

貴い御子を養育する姥が、落城の折などに御子とともに身を水中に投じたという伝説のある淵。全国に分布。水神信仰・母子神信仰と関連。

うば‐が‐もち【姥餅】

(寛永(1624〜1644)の頃、江州の郷代官であった六角義賢の子孫が討ち滅ぼされ、その幼児を育てるために乳母が餅を売ったのに始まるという)あんころ餅の一種。滋賀県草津の名物。乳母が餅。

うば‐かわ【姥皮】‥カハ

伝説に、それを着るときたない老女になり、脱げばもとの姿にかえるという衣。

う‐はぎ【薺蒿】

ヨメナの古名。万葉集2「野の上の―過ぎにけらずや」

うば‐ぐち【姥口】

①老女の口を結んだ形。〈日葡辞書〉

②香炉や茶釜などで、口の周囲の盛り上がったのをいう。〈日葡辞書〉

③物の蓋などのよく合わず開いているもの。

うば‐ぐるま【乳母車】

乳幼児をのせる4輪の手押車。ベビーカー。

うば‐ざくら【姥桜】

(葉(歯)なしの桜の意からという)

①葉に先立って花を開く桜の通俗的総称。ヒガンザクラ・ウバヒガンなど。〈[季]春〉

②娘盛りが過ぎてもなお美しさが残っている年増。女盛りの年増。浄瑠璃、賀古教信七墓廻「小町桜も老いぬれば身は百歳の―」

うば‐ざめ【姥鮫】

ウバザメ科の海産の軟骨魚。全長8メートルに達する大形のサメ。体は紡錘形で、鰓裂さいれつは長く背部から喉の腹中線近くに達する。吻端鈍く尖り、眼は小さい。動物プランクトン・小魚を食う。世界の温帯から寒帯にかけて分布。ウバブカ。バカザメ。

ウパス【upas】

イラクサ科の高木。東南アジア熱帯に産する。樹皮に猛毒アンチアリンを含み、矢毒に用いる。ユーパス。イポー。

うばすて‐やま【姥捨山】

(姨捨おばすて山の棄老伝説によるたとえ)周囲から疎外されて老後を送る所。

うばそく【優婆塞】

〔仏〕(梵語upāsaka)在俗の男子の仏教信者。信士しんじ。清信士。源氏物語夕顔「―が行ふ道をしるべにて」↔優婆夷うばい。

⇒うばそく‐の‐みや【優婆塞の宮】

うばそく‐の‐みや【優婆塞の宮】

源氏物語中の人物。桐壺帝の第8皇子。光源氏の異母弟。宇治に優婆塞としてわびしい老いの生活を送る。宇治の八宮はちのみや。

⇒うばそく【優婆塞】

うば‐たま【烏羽玉】

①ヒオウギの種子。まるくて黒い。ぬばたま。

②求肥ぎゅうひに餡を包んで、白砂糖をまぶした菓子。

⇒うばたま‐の【烏羽玉の】

うばたま‐の【烏羽玉の】

〔枕〕

(→)「ぬばたま(射干玉)の」に同じ。古今和歌集物名「―わが黒髪やかはるらん」

⇒うば‐たま【烏羽玉】

う‐はつ【有髪】

①僧形そうぎょうに対して、剃髪しないでいること。

②有髪僧の略。

⇒うはつ‐そう【有髪僧】

⇒うはつ‐の‐あま【有髪の尼】

う‐ばっか【右幕下】‥バク‥

①右近衛大将の居所。

②右近衛大将の敬称。特に源頼朝をさす。

うはつ‐そう【有髪僧】

剃髪しない僧。また、俗体のまま仏道修行にいそしむ者をもいう。

⇒う‐はつ【有髪】

うはつ‐の‐あま【有髪の尼】

①仏門に入って髪を剃らない女子。

②未亡人の異称。

⇒う‐はつ【有髪】

ウパニシャッド【Upaniṣad 梵】

インド古代の宗教哲学書。ヴェーダ文献の末尾をなすところからヴェーダーンタ(ヴェーダの終り)ともいわれ、また奥義書と称する。宇宙の根本原理(ブラフマン)と個人の自我(アートマン)の一致(梵我一如)などを説き、のちのインド哲学の源流となった。優婆尼沙土。

うはね‐かんびき【于撥ね干引き】

漢字の「于」は下をはね、「干」は下をはねないという区別を示す語。

うば‐の‐たまも【烏羽の玉藻】

つやの美しい黒髪。曾丹集「年ふれば―も老いにけり」

うば‐ぶか【姥鱶】

ウバザメの別称。

うば‐ほお【姥頬】‥ホホ

近世の具足頬当ほおあての一種。頤おとがいが突き出し、皺しわが多く、髭ひげのないもの。

うば‐め【乳母女】

うば。めのと。

うばめ‐がし【姥目樫】

ブナ科の常緑高木。街路樹とする。高さ8〜9メートルに達し、暖地の山地や海岸に生える。幹は直立しない。葉は小形で硬い。雌雄同株で、5月頃黄褐色の小花をつける。果実はドングリ状で、渋味少なく食用となる。材は堅く、艪臍ろべそなどとし、火力の強い木炭に製する。若芽はタンニンに富み、付子ふしの代用。うまめがし。

うばやま‐かいづか【姥山貝塚】‥カヒ‥

千葉県市川市柏井町にある、縄文時代中期・後期の貝塚。完全な竪穴住居跡を初めて発掘。

うば‐ゆり【姥百合】

ユリ科の大形多年草。山野の林下などに生ずる。高さ約1メートル。地下の鱗茎は白色、茎は直立して中ほどに5〜6葉をつける。葉は大きく卵形、基部は心臓形。7月頃、茎頂に2〜4個の緑白色の花を横向きに開く。鱗茎を食用。蕎麦葉貝母。

うばら【茨・荊棘】

(→)「いばら」に同じ。うまら。むばら。伊勢物語「―、からたちにかかりて」

うば‐ら【姥等】

近世、京都で、歳末に白木綿で頭面を蔽い、腰に赤前垂をかけ、手に籃かごを携えて家々をまわった乞食女。

うばら‐ぐつわ【蒺蔾轡】

唐鞍からくらの轡。轡の鏡板かがみいたが浜菱(うばら)の実の形に似るのでいう。

うぱり【優波離】

(梵語Upāli)釈尊十大弟子の一人。持律第一と称せられた。第一回仏典結集のとき律を誦出。優婆離うばり。ウパーリ。

う‐ひ【雨飛】

雨のようにそそぎ飛ぶこと。「弾丸―」

う‐ひじ【泥土】ウヒヂ

どろ。〈神代紀上訓注〉

う‐びたい【戴星】‥ビタヒ

「うびたいのうま」の略。

⇒うびたい‐の‐うま【戴星の馬】

うびたい‐の‐うま【戴星の馬】‥ビタヒ‥

額に白い斑文のある馬。つきじろ。つきびたい。〈倭名類聚鈔11〉

⇒う‐びたい【戴星】

う‐ひょう【雨氷】

過冷却した雨が氷点下の地表に付いて凍結したもの。→着氷

う‐ひょうえ【右兵衛】‥ヒヤウヱ

右兵衛府の兵士。↔左兵衛。

⇒うひょうえ‐の‐かみ【右兵衛督】

⇒うひょうえ‐の‐じょう【右兵衛尉】

⇒うひょうえ‐の‐すけ【右兵衛佐】

⇒うひょうえ‐ふ【右兵衛府】

うひょうえ‐の‐かみ【右兵衛督】‥ヒヤウヱ‥

右兵衛府の長官。

⇒う‐ひょうえ【右兵衛】

うひょうえ‐の‐じょう【右兵衛尉】‥ヒヤウヱ‥

右兵衛府の判官ほうがん。

⇒う‐ひょうえ【右兵衛】

うひょうえ‐の‐すけ【右兵衛佐】‥ヒヤウヱ‥

右兵衛府の次官。

⇒う‐ひょうえ【右兵衛】

うひょうえ‐ふ【右兵衛府】‥ヒヤウヱ‥

「兵衛府ひょうえふ」参照。

⇒う‐ひょうえ【右兵衛】

う‐ふ【右府】

右大臣の唐名。↔左府

う‐ふ【迂腐】

世間知らずで役に立たないこと。

うぶ【産・生・初】

①《産・生》出産に関することをあらわす語。「―湯」

②《産・生》生まれた時のままであること。兼澄集「なできけむ―の黒髪」

③《初》(「初心」とも書く)生来のままで飾りけのないこと。ういういしいこと。世間ずれがしていないこと。「―な所のある男」

④《初》(「初心」とも書く)男女の情を解しないこと。「―な娘」

う‐ぶ【右舞】

⇒うまい

う‐ぶ【有部】

〔仏〕説一切有部の略。

ウファ【Ufa】

ウラル山脈南西部、ロシア連邦のバシコルトスタン共和国の首都。ヴォルガ‐ウラル石油・天然ガス産地を控えて石油化学・機械などの工業が発達。人口103万6千(2004)。

うぶ‐い【産井】‥ヰ

産湯の水を汲む井戸。

ウフィーツィ‐びじゅつかん【ウフィーツィ美術館】‥クワン

(Galleria degli Uffizi)イタリアのフィレンツェにある国立美術館。メディチ家収蔵品をもととし、ルネサンス絵画の宝庫。ウフィーツィはオフィス(事務所・役所)の意。

うぶ‐いし【産石】

産立飯うぶたてめしの膳に、丸い小石を川や氏神の境内から拾って来てのせるならわし。産神うぶがみの依代よりしろと考えられる。

うぶ‐いわい【産祝】‥イハヒ

出産の祝。

うぶ‐があ【産泉】

(沖縄地方で)村にある湧水・泉・古井戸。正月に若水を汲み、また、子どもが生まれるとこの水を汲んで額につけ、産湯をつかわせる。

うぶ‐かぜ【産風邪】

生れたての赤子におこる風邪。日葡辞書「ウブカゼヲヒク」

うぶ‐がたな【初刀】

子供用の刀。狂言、鐘の音「いやいやあれはさし習ひの―というて役にたたぬ」

うぶ‐かみ【産髪】

うぶげ。〈日葡辞書〉

うぶ‐がみ【産神】

①出産をつかさどり、産児・産婦を保護する神。産の血のけがれをこの神だけは厭わないという。日葡辞書「ウブカミ。また、ウブノカミ」

②産土神うぶすながみ。

うぶ‐ぎ【産衣・産着】

生まれた子に初めて着せる着物。うぶぎぬ。〈日葡辞書〉

⇒うぶぎ‐の‐いわい【産衣の祝】

⇒うぶぎ‐ふくさ【産衣袱紗】

うぶ‐ぎぬ【産衣】

①うぶぎ。大鏡序「―に書きおきて侍りける」

②⇒げんたがうぶぎぬ

うぶぎ‐の‐いわい【産衣の祝】‥イハヒ

赤子が初めて産衣を着るのを祝う儀式。

⇒うぶ‐ぎ【産衣・産着】

うぶぎ‐ふくさ【産衣袱紗】

赤子を産湯からとりあげる時に用いる白絹または白羽二重。

⇒うぶ‐ぎ【産衣・産着】

うぶ‐げ【産毛】

子供の生まれたときから生えている毛。うぶかみ。また、そのような柔らかく薄く生えている毛。日葡辞書「ウブケ」

うぶ‐こ【産子】

同じ産土神うぶすながみを奉ずる人。氏子。

うぶ‐ご【産子】

生まれたばかりの子。あかご。大抵御覧「―はふ子に至るまで」

うぶ‐ごえ【産声】‥ゴヱ

(古くはウブコエ)子供の生まれた時にはじめてあげる声。比喩的にも使う。日葡辞書「ウブコエ」。「新政権が―をあげる」

ウプサラ【Uppsala】

スウェーデン南東部の学園都市。ストックホルムの約60キロメートル北方にある。人口18万8千(1999)。

⇒ウプサラ‐だいがく【ウプサラ大学】

ウプサラ‐だいがく【ウプサラ大学】

1477年ウプサラに創設された北欧最古の大学。宗教改革により衰退したが、16世紀末に再興。博物学者リンネが在職した18世紀中頃に自然科学が発展。

⇒ウプサラ【Uppsala】

うぶしな【産土】

(→)「うぶすな」に同じ。〈日葡辞書〉

うぶすな【産土】

(ウブ(産)スとナ(土・地)との結合したもの)

①人の生まれた土地。生地。本居。推古紀「葛城県は元臣やつこが―なり」

②「うぶすながみ」の略。

⇒うぶすな‐がみ【産土神】

⇒うぶすな‐まいり【産土参り】

⇒うぶすな‐もうで【産土詣で】

うぶすな‐がみ【産土神】

生まれた土地の守り神。近世以後、氏神・鎮守の神と同義になる。

⇒うぶすな【産土】

うぶすな‐まいり【産土参り】‥マヰリ

①子供が生まれて後、男子31日目、女子33日目(古くは100日目など、日数は時に異なる)に初めて産土神に参拝すること。宮参り。

②氏神に月詣ですること。氏神参り。

⇒うぶすな【産土】

うぶすな‐もうで【産土詣で】‥マウデ

(→)「うぶすなまいり」に同じ。

⇒うぶすな【産土】

うぶ‐ぞり【産剃】

子供が生まれて7日目に頭髪をそること。

うぶたち‐の‐いわい【産立の祝】‥イハヒ

子供が生まれて7日目にする祝。七夜の祝。

うぶ‐たて【産立】

出産後の種々の行事。うぶたち。

⇒うぶたて‐めし【産立飯】

うぶたて‐めし【産立飯】

出産するとすぐに炊いて産神うぶがみに供える飯。

⇒うぶ‐たて【産立】

うぶ‐ち【産血】

出産の時に出る血。

⇒うぶち‐の‐めし【産血の飯】

うぶち‐の‐めし【産血の飯】

(→)「うぶたてめし」に同じ。

⇒うぶ‐ち【産血】

うぶ‐どの【産殿】

出産をするための殿舎。産屋うぶや。

う‐ぶね【鵜舟】

(→)鵜飼うかい舟に同じ。〈[季]夏〉

うぶ‐の‐かみ【産の神】

(→)「うぶがみ(産神)」に同じ。

うふふ

口をあまり開かないで小さく笑う声。

うぶ‐め【産女・孕女】

①子を生んで産褥さんじょくにある女。産婦。

②(「姑獲鳥」と書く)出産のために死んだ女がなるという想像上の鳥、または幽霊。その声は子供の泣き声に似、夜中に飛行して子供を害するという。うぶめどり。うぐめ。今昔物語集27「この―といふは…女の子産むとて死にたるが霊になりたるといふ人もあり」

うぶ‐めし【産飯】

出産の日に産児または産婦に供する飯。→御高盛り

うぶ‐もち【産餅】

産後3日目の湯初めの式や床あげの日に産婦の生家から贈る餅。乳がよく出るようにという。

うぶ‐や【産屋】

①出産のために新たに建てた家。神代紀下「―を海辺うみへたに造りて」

②出産のために使う室。宇津保物語蔵開上「―の設け、白き綾、調度ども」

⇒うぶや‐あき【産屋明き】

⇒うぶや‐そうぞく【産屋装束】

⇒うぶやだち‐いわい【産屋立祝】

うぶ‐や【産や】

「うぶやしない」の略。拾遺和歌集賀「贈皇后宮の御―の七夜に」

うぶや‐あき【産屋明き】

生児や産婦の忌が明けること。初めて宮参りをする習慣がある。

⇒うぶ‐や【産屋】

うぶ‐やしない【産養い】‥ヤシナヒ

出産後、三夜・五夜・七夜・九夜に行う祝。各夜ごとに祝宴を催し、親戚・知人から衣服・調度・食物などを贈る。特に平安時代、貴族の家で盛んに行われた。宇津保物語梅花笠「男みこ生れ給ひぬ。御―さきの同じことなり」

うぶや‐そうぞく【産屋装束】‥サウ‥

産屋で着用した白装束。宇津保物語蔵開下「―したる衆どもいと多くゐたり」

⇒うぶ‐や【産屋】

うぶやだち‐いわい【産屋立祝】‥イハヒ

産婦と生児が産屋から離れる祝。産立おぼたち。仕上飯しあげめし。食離くいばなれ。

⇒うぶ‐や【産屋】

うぶ‐ゆ【産湯】

生まれた子に初めて入浴させること。また、その湯。初湯。浄瑠璃、源氏烏帽子折「跋陀が口よりぬる湯を出し、―を引かせ奉り」。「―を使わせる」

うぶん‐たい【宇文泰】

西魏の宰相。武将。鮮卑せんぴ宇文部の出身。北魏末、孝武帝を擁して西魏を建てて、東魏と対抗。府兵制を制定。死後子の覚が北周を建国。太祖文帝を追諡ついし。(505〜556)

うぶん‐ぼく【烏文木】

黒檀こくたんの別称。

うべ【宇部】

山口県南西部、周防灘すおうなだに臨む市。炭鉱業から発展、閉山後は石油化学工業都市。人口17万9千。

うべ【郁子】

〔植〕ムベの別称。〈[季]秋〉

うべ【宜・諾】

[一]〔名〕

もっともであること。なるほど。大唐西域記長寛点「身を滅せむこと宜ウヘなり」

[二]〔副〕

肯定する意にいう語。ほんとうに。なるほど。道理で。むべ。万葉集4「相し思はねば―見えざらむ」

うべ‐うべ・し【宜宜し】

〔形シク〕

いかにももっともである。格式ばっている。むべむべし。源氏物語少女「おももち・声づかひ、―・しくもてなしつつ」

うべ‐し‐こそ

ウベに間投助詞シ、係助詞コソを付けて強めた表現。伊勢物語「これやこの天の羽衣―君がみけしとたてまつりけれ」

うべ‐じんじゃ【宇倍神社】

鳥取市国府町にある元国幣中社。武内宿祢たけうちのすくね命を祀る。麒麟獅子舞が著名。因幡国一の宮。

うべ‐な・う【諾う】‥ナフ

〔他五〕

(ウベは宜、ナウはスルの意)

①いかにももっともだと思って承知する。承諾する。うけがう。三蔵法師伝永久点「胡人許諾ウヘナヒて」

②服従する。神代紀下「その服うべなはぬ者」

③謝罪する。わびる。神功紀「王の妻を殺して罪を―・ひき」

うべな‐うべな【宜な宜な】

もっともなことであることよ。古事記中「―君待ちがたに」

うべ‐な・む【諾む】

〔他四〕

(→)「うべなう」に同じ。続日本紀26「天地の―・み許して」

う‐へん【右辺】

①等式・不等式において、等号・不等号の右側に書かれている数・式。

②碁盤・将棋盤で先手から見て右側。

↔左辺

う‐へん【羽片】

①一片の羽毛。

②〔植〕羽状複葉の羽状にわかれた各片。

う‐べんかん【右弁官】‥クワン

「弁官べんかん」参照。

う‐ほ【禹歩】

(中国夏の王、禹の歩き方の意)貴人外出の時、陰陽家が呪文を唱えて舞踏する作法。反閇へんばい。

う‐ほう【右方】‥ハウ

みぎの方。↔左方。

⇒うほう‐の‐がく【右方の楽】

⇒うほう‐の‐まい【右方の舞】

う‐ぼう【羽旄】

竿頭を鳥の羽で飾った幢はたほこ。

うほう‐どうじ【雨宝童子】

両部神道で、天照大神が日向ひゅうが国に下生げしょうした時の姿、また大日如来の化現したものともいう。右手に宝棒を、左手に宝珠を捧げる童子形の像。正式名は金剛赤精善神雨宝童子。

うほう‐の‐がく【右方の楽】‥ハウ‥

雅楽の高麗楽こまがくと一部の唐楽。

⇒う‐ほう【右方】

うほう‐の‐まい【右方の舞】‥ハウ‥マヒ

雅楽で高麗楽と一部の唐楽を伴奏とする舞。

⇒う‐ほう【右方】

う‐ぼく【烏木】

黒檀こくたんの別称。

う‐ぼくや【右僕射】

右大臣の唐名。

うぽっぽ

うかうかとして遊び回ること。おぽっぽ。浮世風呂前「おのしがやうに―で遊んであるく者は」

ウポポ

アイヌの伝承歌謡。祭または労働の際に数人が輪座して歌う。リムセに比べると、意味のある歌詞が多く、歌い方も技巧的で、特に輪唱に似た多声的唱法に特徴がある。

うぼん‐さい【盂盆斎】

盂蘭盆うらぼんに、僧尼に供養すること。

うま【午】

①十二支の第7。動物では馬に当てる。枕草子158「二月―の月の暁に」

②南の方角。→方位(図)。

③昔の時刻の名。真昼の12時。また、およそ今の午前11時から午後1時のあいだの時刻。→時とき。

④月では陰暦5月、季節では夏至げしに名づける。

うま【馬】

(「馬」の字音マによる語という)

①ウマ目(奇蹄きてい類)ウマ科の獣。アジア・ヨーロッパの原産。体は大きく、顔は長く、頭部に鬣たてがみを有し、四肢が長く第3指の蹄ひづめでよく走る。草食。シマウマなどの野生種もあるが、家畜として重要。乗用・競馬用のサラブレッドは最も有名。ほかに輓馬ばんばのペルシュロン、日本の在来種など、20以上の品種がある。こま。むま。推古紀「―ならば日向ひむかの駒」→寸き2。

②四方に開いた支脚を有する台。脚立きゃたつの類。

③双六・将棋の駒。枕草子139「―おりぬ双六」

④将棋の駒の竜馬りゅうめの略称。〈日葡辞書〉

⑤遊興費の不払いを取り立てるため客に同行する者。つけうま。「―を引く」

⑥同類中で大きなものの意を表す語。「―虻」

⇒馬が合う

⇒馬肥ゆ

⇒馬には乗って見よ、人には添うて見よ

⇒馬の籠抜け

⇒馬の背を分ける

⇒馬の鼻を立てなおす

⇒馬の耳に風

⇒馬の耳に念仏

⇒馬は馬づれ

⇒馬を牛に乗り換える

⇒馬を鹿に通す

うま【甘】

(ウマシの語幹)

①味がうまいの意。「―ざけ」

②善い・貴い・快いの意。「―人」

うま‐あい【馬合い】‥アヒ

気の合う仲間。浄瑠璃、源氏冷泉節「物頭に―つけ」

うま‐あきんど【馬商人】

馬を売買する商人。ばくろう。

うま‐あげ【馬上げ】

神事に馬を献上すること。

うま‐あぶ【馬虻】

ウマバエの別称。〈書言字考節用集〉

うま‐い【旨寝・熟寝】

気持よくぐっすり眠ること。熟睡。万葉集12「―はねずや恋ひ渡りなむ」

う‐まい【右舞】‥マヒ

「右方うほうの舞」の略。うぶ。

うま・い【美い・甘い・旨い】

〔形〕[文]うま・し(ク)

①(「美味い」とも書く)味がよい。甘い。万葉集16「飯喫はめど―・くもあらず」。「―・い料理」

②よい。すぐれている。「―・い考えだ」

③(「上手い」「巧い」とも書く)巧みである。上手だ。手際がよい。「歌が―・い」「―・くだます」

④好都合である。ぐあいがよい。得になる。浄瑠璃、国性爺合戦「―・いところへ出会うたな」。「話が―・く行った」「―・い話には気をつけろ」

⑤まぬけである。ばかである。浄瑠璃、源平布引滝「あのやうな足らぬわろを付けておく清盛からして―・いわろ」

⇒うまい汁を吸う

うま‐いい【甘飯】‥イヒ

味の良いめし。万葉集16「―を水に醸かみなし」

うま‐いかだ【馬筏】

川を渡るため、乗馬を何頭も並べつなぐこと。太平記4「―を組みて打ち渡す」

うま‐いくさ【馬軍】

①騎馬の兵士。騎兵。

②騎兵のたたかい。騎戦。

うま‐いしゃ【馬医者】

馬の治療を専門とする医師。

広辞苑に「鵜の真似する烏」で始まるの検索結果 1-1。