複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (12)

とげ【刺・棘】🔗⭐🔉

とげ【刺・棘】

①堅くて先のとがった突起物で、触れると痛みを感じるもの。

㋐生物体に生じる針状の突起物。植物では、サイカチのように枝の変形したもの、サボテンのように托葉の変形したもの、バラのように表皮の変形したものなどがある。また動物では、ウニ類やエビ・カニなどの体表に顕著。刺毛。

㋑竹・木などのとがった細片の人の肌につき立ったもの。好色五人女4「左の人さし指に有るかなきかの―の立ちけるを」

㋒魚骨などが飲食の際、人の咽喉に立ったもの。

②比喩的に、人の心を刺すような感じのもの。「―のある言葉」「―を含んだ目つき」

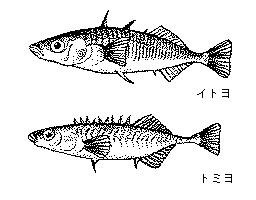

とげ‐うお【棘魚】‥ウヲ🔗⭐🔉

とげ‐うお【棘魚】‥ウヲ

トゲウオ科の硬骨魚の総称。淡水産。イトヨ・トミヨなど。背びれ・腹びれ・臀しりびれに強いとげがあるからいう。巣を作ることで知られる。

トミヨ

提供:東京動物園協会

とげ‐だ・つ【刺立つ】🔗⭐🔉

とげ‐だ・つ【刺立つ】

〔自五〕

①とげが立つ。

②いらだつ。かどだつ。とげとげしくなる。

とげつ‐きょう【渡月橋】‥ケウ🔗⭐🔉

とげつ‐きょう【渡月橋】‥ケウ

京都市右京区の嵐山の麓を流れる保津川に架かる橋。

渡月橋

撮影:山梨勝弘

とげっ‐ぽう【吐月峰】🔗⭐🔉

とげっ‐ぽう【吐月峰】

①静岡市丸子付近の地。連歌師宗長が草庵を営み吐月峰柴屋軒と命名したという。

②(1に産する竹で製したものが多く世に行われたことによる)煙草盆の灰吹。

とげ‐とげ【刺刺】🔗⭐🔉

とげ‐とげ【刺刺】

①多くのとげ。また、一面にとげ立っているさま。

②言動・態度がきつく近づきにくいさま。「―した物言い」

とげとげ‐し・い【刺刺しい】🔗⭐🔉

とげとげ‐し・い【刺刺しい】

〔形〕[文]とげとげ・し(シク)

①とげ立っている。森鴎外、青年「器械刈にした頭の、筋太な、―・い髪には」

②態度や言葉つきが意地悪で角立っている。「―・い目つき」

とげ‐な・し【利気無し】🔗⭐🔉

とげ‐な・し【利気無し】

〔形ク〕

しっかりした所がない。賢い様子がない。竹取物語「これを聞きてぞ―・きものをばあへなしといひける」

とげ‐ぬき【刺抜き】🔗⭐🔉

とげ‐ぬき【刺抜き】

肌にささったとげを抜くこと。また、それに用いる具。

⇒とげぬき‐じぞう【とげぬき地蔵】

とげぬき‐じぞう【とげぬき地蔵】‥ヂザウ🔗⭐🔉

とげぬき‐じぞう【とげぬき地蔵】‥ヂザウ

東京都豊島区巣鴨にある曹洞宗の寺、高岩寺の俗称。本尊の延命地蔵菩薩は諸病に霊験があるとされる。毎月4の日が縁日。

⇒とげ‐ぬき【刺抜き】

とげ‐ねずみ【棘鼠】🔗⭐🔉

とげ‐ねずみ【棘鼠】

ネズミ科トゲネズミ属の哺乳類。奄美大島・徳之島・沖縄だけにすむ。奄美産は体長15センチメートルほど、沖縄本島産は少し大きく別種とされる。背は黒く、体側から腹面は橙色となる。荒い刺し毛をもつ。天然記念物。

と・げる【遂げる】🔗⭐🔉

と・げる【遂げる】

〔他下一〕[文]と・ぐ(下二)

①はたす。成しおえる。成就させる。万葉集3「思へりし心は―・げず」。「本懐を―・げる」

②最後にそういう結果になる。「悲壮な最期を―・げる」

大辞林の検索結果 (21)

とげ【刺・棘】🔗⭐🔉

とげ [2] 【刺・棘】

(1)植物の体表にあるとがった針状の硬い突起物。多くは枝が変形したものであるが,葉・茎・托葉の性質をもつものがあり,順に葉針(サボテンなど)・茎針(クコなど)・托葉針(サンショウなど)という。刺毛。

(2)動物の消化器や体表にある先の鋭くとがった付属突起物。毛が変質したもの(ヤマアラシなど),鱗(ウロコ)が変形したもの(ハリセンボン),表皮からつくられたもの(ウニ)などがある。

(3)竹・木などのとがった細片。「指に―がささる」

(4)かたくてとがった小片。魚の骨など。「―が喉(ノド)にささる」

(5)人の心をつきさすような意地の悪い言葉や仕打ち。「―のある物の言い方」「―を含んだ言葉」

とけ-あい【解(け)合い】🔗⭐🔉

とけ-あい ―アヒ [0] 【解(け)合い】

(1)解け合うこと。

(2)取引で,天災・事変,買い占め・売り崩しなどのため相場が激変したとき,売り方と買い方とが協議して一定の値段を定め,差金決済をして売買契約を解くこと。

とけい-しんかん【時計信管】🔗⭐🔉

とけい-しんかん ―クワン [4] 【時計信管】

時計装置を用いた時限信管。高射砲弾などに用いる。

とけい-そう【時計草】🔗⭐🔉

とけい-そう ―サウ [0] 【時計草】

トケイソウ科のつる性常緑多年草。ブラジル原産。日本には享保年間(1716-1736)に渡来。葉は互生し,掌状に深裂。夏,葉腋の花柄に径8センチメートル内外の花を付ける。萼(ガク)片・花弁は各五個ずつあり,ほぼ同形の長楕円形で平開してつき,白色ときに淡紅色を帯びる。その内側に多数の淡紫色の糸状体から成る副冠がある。果実は卵形の液果。花を時計に見立てこの名がある。観賞用。ボロンカズラ。パッシフロラ。

時計草

[図]

[図]

[図]

[図]

とけい-の-ま【土圭の間】🔗⭐🔉

とけい-の-ま 【土圭の間】

江戸城内,御用部屋の北側にあった部屋。時刻報知のため時計が置かれ,坊主が詰めていた。

とけい-まわり【時計回り】🔗⭐🔉

とけい-まわり ―マハリ [4] 【時計回り】

時計の針の進む方向に回ること。右回り。

とげ-うお【棘魚】🔗⭐🔉

とげ-うお ―ウヲ [2] 【棘魚】

トゲウオ目トゲウオ科に属す魚類の総称。全長4〜9センチメートル。体は小形の紡錘形で,側扁する。体色は普通暗黄褐色。体側に骨鱗(コツリン)が一列に並び,背や腹に大きなとげがある。雄が水底に巣を作り,卵を孵化後まで保護する。陸封型と降海型がある。イトヨ・ハリヨ・トミヨなど。

棘魚

[図]

[図]

[図]

[図]

とけし-な・し🔗⭐🔉

とけし-な・し (形ク)

待ち遠しい。もどかしい。「(金銀ハ)溜るは―・く,へるははやし/浮世草子・永代蔵 4」

とげ-だ・つ【刺立つ】🔗⭐🔉

とげ-だ・つ [3] 【刺立つ】 (動タ五[四])

(1)とげが立つ。「―・った枝」

(2)いらだつ。とげとげしくなる。「心が―・つ」

とげつ-きょう【渡月橋】🔗⭐🔉

とげつ-きょう ―ケウ 【渡月橋】

京都市右京区,嵐山の大堰(オオイ)川にかかる橋。亀山上皇の命名という。現在の橋は1934年(昭和9)竣工。

とげっ-ぽう【吐月峰】🔗⭐🔉

とげっ-ぽう [2] 【吐月峰】

〔連歌師宗長が,静岡市柴屋寺の竹林から採った竹で灰吹きを作り,「吐月峰」と名付けたところから〕

灰吹きのこと。

とげ-とげ【刺刺】🔗⭐🔉

とげ-とげ [1] 【刺刺】 (副)スル

とげ立っているさま。また,態度や言動がきつくて親近感を欠いているさま。「 (ヤツ)れてゐる故(セイ)か顔の造作が―してゐて/浮雲(四迷)」

(ヤツ)れてゐる故(セイ)か顔の造作が―してゐて/浮雲(四迷)」

(ヤツ)れてゐる故(セイ)か顔の造作が―してゐて/浮雲(四迷)」

(ヤツ)れてゐる故(セイ)か顔の造作が―してゐて/浮雲(四迷)」

とげとげ-し・い【刺刺しい】🔗⭐🔉

とげとげ-し・い [5] 【刺刺しい】 (形)[文]シク とげとげ・し

(1)ものの言い方や表情などがいかにも意地悪できつい。かどだっている。「―・い顔つきで子供をしかる」「―・い皮肉を浴びせる」

(2)とげ立っている。とげが多い。「―・い木を差込んだ花瓶なぞを/うづまき(敏)」

[派生] ――さ(名)

とげ-ぬき【刺抜き】🔗⭐🔉

とげ-ぬき [3][0] 【刺抜き】

皮膚にささった刺を抜くこと。また,その道具。

とげぬき-じぞう【刺抜き地蔵】🔗⭐🔉

とげぬき-じぞう ―ヂザウ 【刺抜き地蔵】

東京都豊島区巣鴨にある曹洞宗の寺,高岩寺の俗称。本尊延命地蔵菩薩は刺抜きに霊験があるとされる。

とげ-ねずみ【刺鼠】🔗⭐🔉

とげ-ねずみ [3] 【刺鼠】

ネズミの一種。頭胴長12〜18センチメートルで,体に長さ2センチメートル余りの硬く先が鋭い針状の毛を密生する。奄美大島・徳之島と沖縄本島特産の世界的な珍種。天然記念物。

と・げる【遂げる】🔗⭐🔉

と・げる [0][2] 【遂げる】 (動ガ下一)[文]ガ下二 と・ぐ

(1)したいと思っていたことをやりおえる。成就する。「目的を―・げる」「本懐を―・げる」「何すとか相見そめけむ―・げざらまくに/万葉 4」

(2)結果としてそうなる。「目覚ましい発展を―・げる」「悲惨な最期(サイゴ)を―・げる」

[慣用] 功成り名―・最期を―・名を―

とけん-か【杜鵑花】🔗⭐🔉

とけん-か ―クワ [2] 【杜鵑花】

〔杜鵑(ホトトギス)の鳴く頃咲く花の意〕

サツキ。誤って漢名とされる。

とげ【刺】(和英)🔗⭐🔉

広辞苑+大辞林に「とげ」で始まるの検索結果。