複数辞典一括検索+![]()

![]()

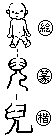

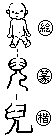

児 こ🔗⭐🔉

【児】

7画 儿部 [四年]

区点=2789 16進=3B79 シフトJIS=8E99

【兒】旧字人名に使える旧字

7画 儿部 [四年]

区点=2789 16進=3B79 シフトJIS=8E99

【兒】旧字人名に使える旧字

8画 儿部

区点=4927 16進=513B シフトJIS=995A

《常用音訓》ジ/ニ

《音読み》

8画 儿部

区点=4927 16進=513B シフトJIS=995A

《常用音訓》ジ/ニ

《音読み》  ジ

ジ /ニ

/ニ 〈

〈 r〉/

r〉/ ゲイ

ゲイ /ゲ

/ゲ 〈n

〈n 〉

《訓読み》 こ

《名付け》 こ・ちご・のり・はじめ・る

《意味》

〉

《訓読み》 こ

《名付け》 こ・ちご・のり・はじめ・る

《意味》

{名}こ。幼い子ども。〈類義語〉→孩ガイ・→子。「児童」「小児」

{名}こ。幼い子ども。〈類義語〉→孩ガイ・→子。「児童」「小児」

{名}親が自分の子を呼ぶときのことば。

{名}親が自分の子を呼ぶときのことば。

{名}子が親に対して自分のことをいうときのことば。「児已薄禄相=児スデニ禄相薄シ」〔古楽府〕「送児還故郷=児ヲ送リテ故郷ニ還ラシメヨ」〔古楽府〕

{名}子が親に対して自分のことをいうときのことば。「児已薄禄相=児スデニ禄相薄シ」〔古楽府〕「送児還故郷=児ヲ送リテ故郷ニ還ラシメヨ」〔古楽府〕

{名}少年や小姓コショウ。「発沛中児得百二十人=沛中ノ児ヲ発シテ百二十人ヲ得タリ」〔→史記〕

{名}少年や小姓コショウ。「発沛中児得百二十人=沛中ノ児ヲ発シテ百二十人ヲ得タリ」〔→史記〕

{名}若者。「健児」「愁殺楼蘭征戍児=愁殺ス楼蘭征戍ノ児」〔→岑参〕

{名}若者。「健児」「愁殺楼蘭征戍児=愁殺ス楼蘭征戍ノ児」〔→岑参〕

{助}〔俗〕小さな物、かわいい物につける接尾辞。「鴬児インル(うぐいす)」「花児ホアル」

{助}〔俗〕小さな物、かわいい物につける接尾辞。「鴬児インル(うぐいす)」「花児ホアル」

{名}姓の一つ。〈同義語〉→倪ゲイ。

《解字》

{名}姓の一つ。〈同義語〉→倪ゲイ。

《解字》

象形。上部に頭蓋ズガイの上部がまだあわさらない幼児の頭を描き、下に人体の形を添えたもの。兒ゲイは、小さく細かいの意を含み、睨ゲイ(目を細めてにらむ)

象形。上部に頭蓋ズガイの上部がまだあわさらない幼児の頭を描き、下に人体の形を添えたもの。兒ゲイは、小さく細かいの意を含み、睨ゲイ(目を細めてにらむ) 倪ゲイ(小さい子ども)

倪ゲイ(小さい子ども) 霓ゲイ(細いにじ)などに音符として含まれる。▽「説文解字」に「孺子ジュシ(おさなご)なり」とある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

霓ゲイ(細いにじ)などに音符として含まれる。▽「説文解字」に「孺子ジュシ(おさなご)なり」とある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 儿部 [四年]

区点=2789 16進=3B79 シフトJIS=8E99

【兒】旧字人名に使える旧字

7画 儿部 [四年]

区点=2789 16進=3B79 シフトJIS=8E99

【兒】旧字人名に使える旧字

8画 儿部

区点=4927 16進=513B シフトJIS=995A

《常用音訓》ジ/ニ

《音読み》

8画 儿部

区点=4927 16進=513B シフトJIS=995A

《常用音訓》ジ/ニ

《音読み》  ジ

ジ /ニ

/ニ 〈

〈 r〉/

r〉/ ゲイ

ゲイ /ゲ

/ゲ 〈n

〈n 〉

《訓読み》 こ

《名付け》 こ・ちご・のり・はじめ・る

《意味》

〉

《訓読み》 こ

《名付け》 こ・ちご・のり・はじめ・る

《意味》

{名}こ。幼い子ども。〈類義語〉→孩ガイ・→子。「児童」「小児」

{名}こ。幼い子ども。〈類義語〉→孩ガイ・→子。「児童」「小児」

{名}親が自分の子を呼ぶときのことば。

{名}親が自分の子を呼ぶときのことば。

{名}子が親に対して自分のことをいうときのことば。「児已薄禄相=児スデニ禄相薄シ」〔古楽府〕「送児還故郷=児ヲ送リテ故郷ニ還ラシメヨ」〔古楽府〕

{名}子が親に対して自分のことをいうときのことば。「児已薄禄相=児スデニ禄相薄シ」〔古楽府〕「送児還故郷=児ヲ送リテ故郷ニ還ラシメヨ」〔古楽府〕

{名}少年や小姓コショウ。「発沛中児得百二十人=沛中ノ児ヲ発シテ百二十人ヲ得タリ」〔→史記〕

{名}少年や小姓コショウ。「発沛中児得百二十人=沛中ノ児ヲ発シテ百二十人ヲ得タリ」〔→史記〕

{名}若者。「健児」「愁殺楼蘭征戍児=愁殺ス楼蘭征戍ノ児」〔→岑参〕

{名}若者。「健児」「愁殺楼蘭征戍児=愁殺ス楼蘭征戍ノ児」〔→岑参〕

{助}〔俗〕小さな物、かわいい物につける接尾辞。「鴬児インル(うぐいす)」「花児ホアル」

{助}〔俗〕小さな物、かわいい物につける接尾辞。「鴬児インル(うぐいす)」「花児ホアル」

{名}姓の一つ。〈同義語〉→倪ゲイ。

《解字》

{名}姓の一つ。〈同義語〉→倪ゲイ。

《解字》

象形。上部に頭蓋ズガイの上部がまだあわさらない幼児の頭を描き、下に人体の形を添えたもの。兒ゲイは、小さく細かいの意を含み、睨ゲイ(目を細めてにらむ)

象形。上部に頭蓋ズガイの上部がまだあわさらない幼児の頭を描き、下に人体の形を添えたもの。兒ゲイは、小さく細かいの意を含み、睨ゲイ(目を細めてにらむ) 倪ゲイ(小さい子ども)

倪ゲイ(小さい子ども) 霓ゲイ(細いにじ)などに音符として含まれる。▽「説文解字」に「孺子ジュシ(おさなご)なり」とある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

霓ゲイ(細いにじ)などに音符として含まれる。▽「説文解字」に「孺子ジュシ(おさなご)なり」とある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

子 こ🔗⭐🔉

【子】

3画 子部 [一年]

区点=2750 16進=3B52 シフトJIS=8E71

《常用音訓》シ/ス/こ

《音読み》 シ

3画 子部 [一年]

区点=2750 16進=3B52 シフトJIS=8E71

《常用音訓》シ/ス/こ

《音読み》 シ

/ス

/ス 〈z

〈z ・zi〉

《訓読み》 こ/こたり/ことする(ことす)/み/ね

《名付け》 こ・さね・しげ・しげる・たか・ただ・たね・ちか・つぐ・とし・ね・み・みる・やす

《意味》

・zi〉

《訓読み》 こ/こたり/ことする(ことす)/み/ね

《名付け》 こ・さね・しげ・しげる・たか・ただ・たね・ちか・つぐ・とし・ね・み・みる・やす

《意味》

{名}こ。親のうんだこ。〈対語〉→父・→母。〈類義語〉→孫(まご)。「老而無子曰独=老イテ子無キヲ独ト曰フ」〔→孟子〕

{名}こ。親のうんだこ。〈対語〉→父・→母。〈類義語〉→孫(まご)。「老而無子曰独=老イテ子無キヲ独ト曰フ」〔→孟子〕

{名}むすこ。男のこ。▽狭い用法では男のこを子といい、女のこを女という。「子女シジョ」

{名}むすこ。男のこ。▽狭い用法では男のこを子といい、女のこを女という。「子女シジョ」

{名}成人した男子に対する敬称。あなた。「二三子ニサンシ(あなたたち)」「子奚不為政=子ナンゾ政ヲ為サザル」〔→論語〕

{名}成人した男子に対する敬称。あなた。「二三子ニサンシ(あなたたち)」「子奚不為政=子ナンゾ政ヲ為サザル」〔→論語〕

{名}…をする者。ひと。「読書子」

{名}…をする者。ひと。「読書子」

{名}学問があり、人格のすぐれた人の名につける敬称。▽特に「論語」の中では孔子を子という。「孟子」「老子」「諸子百家(あまたの古代の思想家)」

{名}学問があり、人格のすぐれた人の名につける敬称。▽特に「論語」の中では孔子を子という。「孟子」「老子」「諸子百家(あまたの古代の思想家)」

{名}中国の書籍を、経・史・子・集の四部に分類したうちの子部のこと。→子部

{名}中国の書籍を、経・史・子・集の四部に分類したうちの子部のこと。→子部

{名}公・侯・伯・子・男の五等爵の第四位。のち日本でも用いられた。「子爵」

{名}公・侯・伯・子・男の五等爵の第四位。のち日本でも用いられた。「子爵」

{動}こたり。こどもらしくする。子としての役を果たす。「子不子=子、子タラズ」〔→論語〕

{動}こたり。こどもらしくする。子としての役を果たす。「子不子=子、子タラズ」〔→論語〕

{動}ことする(コトス)。自分のこどもとみなす。「子庶民=庶民ヲ子トス」〔→中庸〕

{動}ことする(コトス)。自分のこどもとみなす。「子庶民=庶民ヲ子トス」〔→中庸〕

{名}み。実・種・動物のたまご。「鶏子」「桃子(もものみ)」

{名}み。実・種・動物のたまご。「鶏子」「桃子(もものみ)」

{名}こ。もとになるものから生じてできてきたもの。▽「母財(元金)」に対して、「子金(利子)」という。〈対語〉→母。

{名}こ。もとになるものから生じてできてきたもの。▽「母財(元金)」に対して、「子金(利子)」という。〈対語〉→母。

{名}ね。十二支の一番め。▽時刻では夜十二時、およびその前後二時間、方角では北、動物ではねずみに当てる。

{名}ね。十二支の一番め。▽時刻では夜十二時、およびその前後二時間、方角では北、動物ではねずみに当てる。

{助}小さいものや道具の名につけて用いる接尾辞。「帽子ボウシ」「椅子イス」「金子キンス」「払子ホッス(ちりはらい)」

{助}小さいものや道具の名につけて用いる接尾辞。「帽子ボウシ」「椅子イス」「金子キンス」「払子ホッス(ちりはらい)」

{動}ふえる。また、繁殖する。▽滋ジに当てた用法。

{動}ふえる。また、繁殖する。▽滋ジに当てた用法。

{動}いつくしむ。▽慈ジに当てた用法。

《解字》

{動}いつくしむ。▽慈ジに当てた用法。

《解字》

象形。子の原字に二つあり、一つは小さい子どもを描いたもの。もう一つは子どもの頭髪がどんどん伸びるさまを示し、おもに十二支の子シの場合に用いた。のちこの二つは混同して子と書かれる。

《単語家族》

絲シ(=糸。小さく細いいと)と同系で、小さい意を含む。また、茲ジ(ふえる)

象形。子の原字に二つあり、一つは小さい子どもを描いたもの。もう一つは子どもの頭髪がどんどん伸びるさまを示し、おもに十二支の子シの場合に用いた。のちこの二つは混同して子と書かれる。

《単語家族》

絲シ(=糸。小さく細いいと)と同系で、小さい意を含む。また、茲ジ(ふえる) 字(親字から分化してふえた文字)と同系で、繁殖する意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

字(親字から分化してふえた文字)と同系で、繁殖する意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

3画 子部 [一年]

区点=2750 16進=3B52 シフトJIS=8E71

《常用音訓》シ/ス/こ

《音読み》 シ

3画 子部 [一年]

区点=2750 16進=3B52 シフトJIS=8E71

《常用音訓》シ/ス/こ

《音読み》 シ

/ス

/ス 〈z

〈z ・zi〉

《訓読み》 こ/こたり/ことする(ことす)/み/ね

《名付け》 こ・さね・しげ・しげる・たか・ただ・たね・ちか・つぐ・とし・ね・み・みる・やす

《意味》

・zi〉

《訓読み》 こ/こたり/ことする(ことす)/み/ね

《名付け》 こ・さね・しげ・しげる・たか・ただ・たね・ちか・つぐ・とし・ね・み・みる・やす

《意味》

{名}こ。親のうんだこ。〈対語〉→父・→母。〈類義語〉→孫(まご)。「老而無子曰独=老イテ子無キヲ独ト曰フ」〔→孟子〕

{名}こ。親のうんだこ。〈対語〉→父・→母。〈類義語〉→孫(まご)。「老而無子曰独=老イテ子無キヲ独ト曰フ」〔→孟子〕

{名}むすこ。男のこ。▽狭い用法では男のこを子といい、女のこを女という。「子女シジョ」

{名}むすこ。男のこ。▽狭い用法では男のこを子といい、女のこを女という。「子女シジョ」

{名}成人した男子に対する敬称。あなた。「二三子ニサンシ(あなたたち)」「子奚不為政=子ナンゾ政ヲ為サザル」〔→論語〕

{名}成人した男子に対する敬称。あなた。「二三子ニサンシ(あなたたち)」「子奚不為政=子ナンゾ政ヲ為サザル」〔→論語〕

{名}…をする者。ひと。「読書子」

{名}…をする者。ひと。「読書子」

{名}学問があり、人格のすぐれた人の名につける敬称。▽特に「論語」の中では孔子を子という。「孟子」「老子」「諸子百家(あまたの古代の思想家)」

{名}学問があり、人格のすぐれた人の名につける敬称。▽特に「論語」の中では孔子を子という。「孟子」「老子」「諸子百家(あまたの古代の思想家)」

{名}中国の書籍を、経・史・子・集の四部に分類したうちの子部のこと。→子部

{名}中国の書籍を、経・史・子・集の四部に分類したうちの子部のこと。→子部

{名}公・侯・伯・子・男の五等爵の第四位。のち日本でも用いられた。「子爵」

{名}公・侯・伯・子・男の五等爵の第四位。のち日本でも用いられた。「子爵」

{動}こたり。こどもらしくする。子としての役を果たす。「子不子=子、子タラズ」〔→論語〕

{動}こたり。こどもらしくする。子としての役を果たす。「子不子=子、子タラズ」〔→論語〕

{動}ことする(コトス)。自分のこどもとみなす。「子庶民=庶民ヲ子トス」〔→中庸〕

{動}ことする(コトス)。自分のこどもとみなす。「子庶民=庶民ヲ子トス」〔→中庸〕

{名}み。実・種・動物のたまご。「鶏子」「桃子(もものみ)」

{名}み。実・種・動物のたまご。「鶏子」「桃子(もものみ)」

{名}こ。もとになるものから生じてできてきたもの。▽「母財(元金)」に対して、「子金(利子)」という。〈対語〉→母。

{名}こ。もとになるものから生じてできてきたもの。▽「母財(元金)」に対して、「子金(利子)」という。〈対語〉→母。

{名}ね。十二支の一番め。▽時刻では夜十二時、およびその前後二時間、方角では北、動物ではねずみに当てる。

{名}ね。十二支の一番め。▽時刻では夜十二時、およびその前後二時間、方角では北、動物ではねずみに当てる。

{助}小さいものや道具の名につけて用いる接尾辞。「帽子ボウシ」「椅子イス」「金子キンス」「払子ホッス(ちりはらい)」

{助}小さいものや道具の名につけて用いる接尾辞。「帽子ボウシ」「椅子イス」「金子キンス」「払子ホッス(ちりはらい)」

{動}ふえる。また、繁殖する。▽滋ジに当てた用法。

{動}ふえる。また、繁殖する。▽滋ジに当てた用法。

{動}いつくしむ。▽慈ジに当てた用法。

《解字》

{動}いつくしむ。▽慈ジに当てた用法。

《解字》

象形。子の原字に二つあり、一つは小さい子どもを描いたもの。もう一つは子どもの頭髪がどんどん伸びるさまを示し、おもに十二支の子シの場合に用いた。のちこの二つは混同して子と書かれる。

《単語家族》

絲シ(=糸。小さく細いいと)と同系で、小さい意を含む。また、茲ジ(ふえる)

象形。子の原字に二つあり、一つは小さい子どもを描いたもの。もう一つは子どもの頭髪がどんどん伸びるさまを示し、おもに十二支の子シの場合に用いた。のちこの二つは混同して子と書かれる。

《単語家族》

絲シ(=糸。小さく細いいと)と同系で、小さい意を含む。また、茲ジ(ふえる) 字(親字から分化してふえた文字)と同系で、繁殖する意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

字(親字から分化してふえた文字)と同系で、繁殖する意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

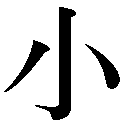

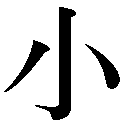

小 こ🔗⭐🔉

【小】

3画 小部 [一年]

区点=3014 16進=3E2E シフトJIS=8FAC

《常用音訓》ショウ/お/こ/ちい…さい

《音読み》 ショウ(セウ)

3画 小部 [一年]

区点=3014 16進=3E2E シフトJIS=8FAC

《常用音訓》ショウ/お/こ/ちい…さい

《音読み》 ショウ(セウ)

〈xi

〈xi o〉

《訓読み》 ちいさい(ちひさし)/すこしく/しばらく/お/こ

《名付け》 お・こ・さ・ささ・ちいさ

《意味》

o〉

《訓読み》 ちいさい(ちひさし)/すこしく/しばらく/お/こ

《名付け》 お・こ・さ・ささ・ちいさ

《意味》

ショウナリ{形・名}ちいさい(チヒサシ)。ちいさいこと。ちいさいもの。〈対語〉→大。「大兼小=大ハ小ヲ兼ヌ」「国小力不能=国小サクシテ力アタハズ」〔→史記〕

ショウナリ{形・名}ちいさい(チヒサシ)。ちいさいこと。ちいさいもの。〈対語〉→大。「大兼小=大ハ小ヲ兼ヌ」「国小力不能=国小サクシテ力アタハズ」〔→史記〕

ショウトス{動}ちいさいと思う。価値のないつまらないものとして軽んじる。「小視」「登太山而小天下=太山ニ登リテ、天下ヲ小トス」〔→孟子〕

ショウトス{動}ちいさいと思う。価値のないつまらないものとして軽んじる。「小視」「登太山而小天下=太山ニ登リテ、天下ヲ小トス」〔→孟子〕

{名}ちいさい者。幼い者。つまらない者。「小人」の略。「卑小」「群小(小人ども)」「家小(妻子ども)」

{名}ちいさい者。幼い者。つまらない者。「小人」の略。「卑小」「群小(小人ども)」「家小(妻子ども)」

{形}自分側のことを謙そんしていうことば。「小店」「小社」

{形}自分側のことを謙そんしていうことば。「小店」「小社」

{副}すこしく。わずかに。〈類義語〉→稍・→少。「病小愈=病小シク愈ユ」〔→孟子〕

{副}すこしく。わずかに。〈類義語〉→稍・→少。「病小愈=病小シク愈ユ」〔→孟子〕

{名}しばらく。すこしの間。「小憩(ひと休み)」「開門小立月明中=門ヲ開キテ小ク立ツ月明ノ中」〔→楊万里〕

〔国〕

{名}しばらく。すこしの間。「小憩(ひと休み)」「開門小立月明中=門ヲ開キテ小ク立ツ月明ノ中」〔→楊万里〕

〔国〕 お(ヲ)。こ。ちいさい、すこしの、の意をあらわす接頭語。「小川」「小雨コサメ」

お(ヲ)。こ。ちいさい、すこしの、の意をあらわす接頭語。「小川」「小雨コサメ」 こ。大体それに近い、軽んじてあなどる、の意をあらわす接頭語。「小一時間」「小利口」

《解字》

こ。大体それに近い、軽んじてあなどる、の意をあらわす接頭語。「小一時間」「小利口」

《解字》

象形。中心の|線の両わきに点々をつけ、棒を削ってちいさく細くそぐさまを描いたもの。

《単語家族》

消(火をちいさくする)

象形。中心の|線の両わきに点々をつけ、棒を削ってちいさく細くそぐさまを描いたもの。

《単語家族》

消(火をちいさくする) 宵(日光がちいさくなる夕方)

宵(日光がちいさくなる夕方) 肖(肉づきをちいさく削る)

肖(肉づきをちいさく削る) 削サク(ちいさくけずる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

削サク(ちいさくけずる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

3画 小部 [一年]

区点=3014 16進=3E2E シフトJIS=8FAC

《常用音訓》ショウ/お/こ/ちい…さい

《音読み》 ショウ(セウ)

3画 小部 [一年]

区点=3014 16進=3E2E シフトJIS=8FAC

《常用音訓》ショウ/お/こ/ちい…さい

《音読み》 ショウ(セウ)

〈xi

〈xi o〉

《訓読み》 ちいさい(ちひさし)/すこしく/しばらく/お/こ

《名付け》 お・こ・さ・ささ・ちいさ

《意味》

o〉

《訓読み》 ちいさい(ちひさし)/すこしく/しばらく/お/こ

《名付け》 お・こ・さ・ささ・ちいさ

《意味》

ショウナリ{形・名}ちいさい(チヒサシ)。ちいさいこと。ちいさいもの。〈対語〉→大。「大兼小=大ハ小ヲ兼ヌ」「国小力不能=国小サクシテ力アタハズ」〔→史記〕

ショウナリ{形・名}ちいさい(チヒサシ)。ちいさいこと。ちいさいもの。〈対語〉→大。「大兼小=大ハ小ヲ兼ヌ」「国小力不能=国小サクシテ力アタハズ」〔→史記〕

ショウトス{動}ちいさいと思う。価値のないつまらないものとして軽んじる。「小視」「登太山而小天下=太山ニ登リテ、天下ヲ小トス」〔→孟子〕

ショウトス{動}ちいさいと思う。価値のないつまらないものとして軽んじる。「小視」「登太山而小天下=太山ニ登リテ、天下ヲ小トス」〔→孟子〕

{名}ちいさい者。幼い者。つまらない者。「小人」の略。「卑小」「群小(小人ども)」「家小(妻子ども)」

{名}ちいさい者。幼い者。つまらない者。「小人」の略。「卑小」「群小(小人ども)」「家小(妻子ども)」

{形}自分側のことを謙そんしていうことば。「小店」「小社」

{形}自分側のことを謙そんしていうことば。「小店」「小社」

{副}すこしく。わずかに。〈類義語〉→稍・→少。「病小愈=病小シク愈ユ」〔→孟子〕

{副}すこしく。わずかに。〈類義語〉→稍・→少。「病小愈=病小シク愈ユ」〔→孟子〕

{名}しばらく。すこしの間。「小憩(ひと休み)」「開門小立月明中=門ヲ開キテ小ク立ツ月明ノ中」〔→楊万里〕

〔国〕

{名}しばらく。すこしの間。「小憩(ひと休み)」「開門小立月明中=門ヲ開キテ小ク立ツ月明ノ中」〔→楊万里〕

〔国〕 お(ヲ)。こ。ちいさい、すこしの、の意をあらわす接頭語。「小川」「小雨コサメ」

お(ヲ)。こ。ちいさい、すこしの、の意をあらわす接頭語。「小川」「小雨コサメ」 こ。大体それに近い、軽んじてあなどる、の意をあらわす接頭語。「小一時間」「小利口」

《解字》

こ。大体それに近い、軽んじてあなどる、の意をあらわす接頭語。「小一時間」「小利口」

《解字》

象形。中心の|線の両わきに点々をつけ、棒を削ってちいさく細くそぐさまを描いたもの。

《単語家族》

消(火をちいさくする)

象形。中心の|線の両わきに点々をつけ、棒を削ってちいさく細くそぐさまを描いたもの。

《単語家族》

消(火をちいさくする) 宵(日光がちいさくなる夕方)

宵(日光がちいさくなる夕方) 肖(肉づきをちいさく削る)

肖(肉づきをちいさく削る) 削サク(ちいさくけずる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

削サク(ちいさくけずる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

木 こ🔗⭐🔉

【木】

4画 木部 [一年]

区点=4458 16進=4C5A シフトJIS=96D8

《常用音訓》ボク/モク/き/こ

《音読み》 ボク

4画 木部 [一年]

区点=4458 16進=4C5A シフトJIS=96D8

《常用音訓》ボク/モク/き/こ

《音読み》 ボク /モク

/モク 〈m

〈m 〉

《訓読み》 こ/き/もく

《名付け》 き・こ・しげ

《意味》

〉

《訓読み》 こ/き/もく

《名付け》 き・こ・しげ

《意味》

{名}き。葉や花をかぶったたちき。また広く、たちき。〈類義語〉→樹。「樹木」

{名}き。葉や花をかぶったたちき。また広く、たちき。〈類義語〉→樹。「樹木」

{名}き。物をつくる材料としての、き。また、きでつくったもの。「材木」「三木サンボク(手かせ・足かせ・首かせの三つ)」「就木=木ニ就ク」「朽木不可雕也=朽チタル木ハ雕ルベカラザルナリ」〔→論語〕

{名}き。物をつくる材料としての、き。また、きでつくったもの。「材木」「三木サンボク(手かせ・足かせ・首かせの三つ)」「就木=木ニ就ク」「朽木不可雕也=朽チタル木ハ雕ルベカラザルナリ」〔→論語〕

{名}五行の一つ。方角では東、色では青、時節では春、十干では甲と乙、五音では角に当てる。

{名}五行の一つ。方角では東、色では青、時節では春、十干では甲と乙、五音では角に当てる。

{名}八音(八種の楽器)の一つ。木製のもの。

{名}八音(八種の楽器)の一つ。木製のもの。

{名}星の名。木星。歳星。

{名}星の名。木星。歳星。

{名・形}生き生きした感覚がない。また、そのもの。「木石」

{名・形}生き生きした感覚がない。また、そのもの。「木石」

{形}かざりけがない。質朴シツボク。〈同義語〉→朴・→樸。「木訥ボクトツ」

〔国〕もく。七曜の一つ。「木曜日」の略。

《解字》

{形}かざりけがない。質朴シツボク。〈同義語〉→朴・→樸。「木訥ボクトツ」

〔国〕もく。七曜の一つ。「木曜日」の略。

《解字》

象形。立ち木の形を描いたもの。上に葉や花をかぶった木。

《単語家族》

沐モク(頭から水をかぶる)と同系。

《類義》

樹は、じっとたっている木。材は、切りたおして物をつくるのに使う木。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

象形。立ち木の形を描いたもの。上に葉や花をかぶった木。

《単語家族》

沐モク(頭から水をかぶる)と同系。

《類義》

樹は、じっとたっている木。材は、切りたおして物をつくるのに使う木。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

4画 木部 [一年]

区点=4458 16進=4C5A シフトJIS=96D8

《常用音訓》ボク/モク/き/こ

《音読み》 ボク

4画 木部 [一年]

区点=4458 16進=4C5A シフトJIS=96D8

《常用音訓》ボク/モク/き/こ

《音読み》 ボク /モク

/モク 〈m

〈m 〉

《訓読み》 こ/き/もく

《名付け》 き・こ・しげ

《意味》

〉

《訓読み》 こ/き/もく

《名付け》 き・こ・しげ

《意味》

{名}き。葉や花をかぶったたちき。また広く、たちき。〈類義語〉→樹。「樹木」

{名}き。葉や花をかぶったたちき。また広く、たちき。〈類義語〉→樹。「樹木」

{名}き。物をつくる材料としての、き。また、きでつくったもの。「材木」「三木サンボク(手かせ・足かせ・首かせの三つ)」「就木=木ニ就ク」「朽木不可雕也=朽チタル木ハ雕ルベカラザルナリ」〔→論語〕

{名}き。物をつくる材料としての、き。また、きでつくったもの。「材木」「三木サンボク(手かせ・足かせ・首かせの三つ)」「就木=木ニ就ク」「朽木不可雕也=朽チタル木ハ雕ルベカラザルナリ」〔→論語〕

{名}五行の一つ。方角では東、色では青、時節では春、十干では甲と乙、五音では角に当てる。

{名}五行の一つ。方角では東、色では青、時節では春、十干では甲と乙、五音では角に当てる。

{名}八音(八種の楽器)の一つ。木製のもの。

{名}八音(八種の楽器)の一つ。木製のもの。

{名}星の名。木星。歳星。

{名}星の名。木星。歳星。

{名・形}生き生きした感覚がない。また、そのもの。「木石」

{名・形}生き生きした感覚がない。また、そのもの。「木石」

{形}かざりけがない。質朴シツボク。〈同義語〉→朴・→樸。「木訥ボクトツ」

〔国〕もく。七曜の一つ。「木曜日」の略。

《解字》

{形}かざりけがない。質朴シツボク。〈同義語〉→朴・→樸。「木訥ボクトツ」

〔国〕もく。七曜の一つ。「木曜日」の略。

《解字》

象形。立ち木の形を描いたもの。上に葉や花をかぶった木。

《単語家族》

沐モク(頭から水をかぶる)と同系。

《類義》

樹は、じっとたっている木。材は、切りたおして物をつくるのに使う木。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

象形。立ち木の形を描いたもの。上に葉や花をかぶった木。

《単語家族》

沐モク(頭から水をかぶる)と同系。

《類義》

樹は、じっとたっている木。材は、切りたおして物をつくるのに使う木。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

粉 こ🔗⭐🔉

【粉】

10画 米部 [四年]

区点=4220 16進=4A34 シフトJIS=95B2

《常用音訓》フン/こ/こな

《音読み》 フン

10画 米部 [四年]

区点=4220 16進=4A34 シフトJIS=95B2

《常用音訓》フン/こ/こな

《音読み》 フン

〈f

〈f n〉

《訓読み》 こな/こ/こなにする(こなにす)

《意味》

n〉

《訓読み》 こな/こ/こなにする(こなにす)

《意味》

{名}こな。こ。穀物をくだいたこな。「米粉」

{名}こな。こ。穀物をくだいたこな。「米粉」

{動}こなにする(コナニス)。小さくくだいてこなにする。また、くだいてこなごなにする。「粉骨砕身」

{動}こなにする(コナニス)。小さくくだいてこなにする。また、くだいてこなごなにする。「粉骨砕身」

{名}こなのおしろい。また、こなのおしろいのように白い色。▽古くは米のこなを用い、のち、鉛粉が多く用いられた。「粉黛フンタイ」「脂粉」

《解字》

会意兼形声。「米+音符分フン」。

《単語家族》

分(わける)

{名}こなのおしろい。また、こなのおしろいのように白い色。▽古くは米のこなを用い、のち、鉛粉が多く用いられた。「粉黛フンタイ」「脂粉」

《解字》

会意兼形声。「米+音符分フン」。

《単語家族》

分(わける) 貧(財産が分散した状態)

貧(財産が分散した状態) 頒(広くちらばる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

頒(広くちらばる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

10画 米部 [四年]

区点=4220 16進=4A34 シフトJIS=95B2

《常用音訓》フン/こ/こな

《音読み》 フン

10画 米部 [四年]

区点=4220 16進=4A34 シフトJIS=95B2

《常用音訓》フン/こ/こな

《音読み》 フン

〈f

〈f n〉

《訓読み》 こな/こ/こなにする(こなにす)

《意味》

n〉

《訓読み》 こな/こ/こなにする(こなにす)

《意味》

{名}こな。こ。穀物をくだいたこな。「米粉」

{名}こな。こ。穀物をくだいたこな。「米粉」

{動}こなにする(コナニス)。小さくくだいてこなにする。また、くだいてこなごなにする。「粉骨砕身」

{動}こなにする(コナニス)。小さくくだいてこなにする。また、くだいてこなごなにする。「粉骨砕身」

{名}こなのおしろい。また、こなのおしろいのように白い色。▽古くは米のこなを用い、のち、鉛粉が多く用いられた。「粉黛フンタイ」「脂粉」

《解字》

会意兼形声。「米+音符分フン」。

《単語家族》

分(わける)

{名}こなのおしろい。また、こなのおしろいのように白い色。▽古くは米のこなを用い、のち、鉛粉が多く用いられた。「粉黛フンタイ」「脂粉」

《解字》

会意兼形声。「米+音符分フン」。

《単語家族》

分(わける) 貧(財産が分散した状態)

貧(財産が分散した状態) 頒(広くちらばる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

頒(広くちらばる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

黄 こ🔗⭐🔉

【黄】

人名に使える旧字

人名に使える旧字

11画 黄部 [二年]

区点=1811 16進=322B シフトJIS=89A9

《常用音訓》オウ/コウ/き/こ

《音読み》 コウ(ク

11画 黄部 [二年]

区点=1811 16進=322B シフトJIS=89A9

《常用音訓》オウ/コウ/き/こ

《音読み》 コウ(ク ウ)

ウ) /オウ(ワウ)

/オウ(ワウ) 〈hu

〈hu ng〉

《訓読み》 こ/き/きばむ

《名付け》 かつみ・き

《意味》

ng〉

《訓読み》 こ/き/きばむ

《名付け》 かつみ・き

《意味》

{名・形}き。きいろ。きいろい。五色(青・黄・赤・白・黒)の一つ。▽五方では、中央、五行では土の色に当たる。地上の支配者、皇帝の色。高貴な色とされる。「緑衣黄裏=緑ノ衣ニ黄ナル裏」〔→詩経〕

{名・形}き。きいろ。きいろい。五色(青・黄・赤・白・黒)の一つ。▽五方では、中央、五行では土の色に当たる。地上の支配者、皇帝の色。高貴な色とされる。「緑衣黄裏=緑ノ衣ニ黄ナル裏」〔→詩経〕

{動}きばむ。きいろになる。「草木黄落=草木ハ黄バミ落ツ」〔→礼記〕

{動}きばむ。きいろになる。「草木黄落=草木ハ黄バミ落ツ」〔→礼記〕

{名}唐代の戸籍で三歳以下の子どもをいった。▽口ばしがきいろい、ひなの意から。「黄口」

{名}唐代の戸籍で三歳以下の子どもをいった。▽口ばしがきいろい、ひなの意から。「黄口」

{名}きいろになった麦。「青黄(青い稲と黄ばんだ麦)」

《解字》

{名}きいろになった麦。「青黄(青い稲と黄ばんだ麦)」

《解字》

象形。火矢の形を描いたもの。上は「廿+火」(=光)の略体、下は、中央にふくらみのある矢の形で、油をしみこませ、火をつけて飛ばす火矢。火矢のきいろい光をあらわす。

《単語家族》

光(ひろがるひかり)と同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

象形。火矢の形を描いたもの。上は「廿+火」(=光)の略体、下は、中央にふくらみのある矢の形で、油をしみこませ、火をつけて飛ばす火矢。火矢のきいろい光をあらわす。

《単語家族》

光(ひろがるひかり)と同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

人名に使える旧字

人名に使える旧字

11画 黄部 [二年]

区点=1811 16進=322B シフトJIS=89A9

《常用音訓》オウ/コウ/き/こ

《音読み》 コウ(ク

11画 黄部 [二年]

区点=1811 16進=322B シフトJIS=89A9

《常用音訓》オウ/コウ/き/こ

《音読み》 コウ(ク ウ)

ウ) /オウ(ワウ)

/オウ(ワウ) 〈hu

〈hu ng〉

《訓読み》 こ/き/きばむ

《名付け》 かつみ・き

《意味》

ng〉

《訓読み》 こ/き/きばむ

《名付け》 かつみ・き

《意味》

{名・形}き。きいろ。きいろい。五色(青・黄・赤・白・黒)の一つ。▽五方では、中央、五行では土の色に当たる。地上の支配者、皇帝の色。高貴な色とされる。「緑衣黄裏=緑ノ衣ニ黄ナル裏」〔→詩経〕

{名・形}き。きいろ。きいろい。五色(青・黄・赤・白・黒)の一つ。▽五方では、中央、五行では土の色に当たる。地上の支配者、皇帝の色。高貴な色とされる。「緑衣黄裏=緑ノ衣ニ黄ナル裏」〔→詩経〕

{動}きばむ。きいろになる。「草木黄落=草木ハ黄バミ落ツ」〔→礼記〕

{動}きばむ。きいろになる。「草木黄落=草木ハ黄バミ落ツ」〔→礼記〕

{名}唐代の戸籍で三歳以下の子どもをいった。▽口ばしがきいろい、ひなの意から。「黄口」

{名}唐代の戸籍で三歳以下の子どもをいった。▽口ばしがきいろい、ひなの意から。「黄口」

{名}きいろになった麦。「青黄(青い稲と黄ばんだ麦)」

《解字》

{名}きいろになった麦。「青黄(青い稲と黄ばんだ麦)」

《解字》

象形。火矢の形を描いたもの。上は「廿+火」(=光)の略体、下は、中央にふくらみのある矢の形で、油をしみこませ、火をつけて飛ばす火矢。火矢のきいろい光をあらわす。

《単語家族》

光(ひろがるひかり)と同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

象形。火矢の形を描いたもの。上は「廿+火」(=光)の略体、下は、中央にふくらみのある矢の形で、油をしみこませ、火をつけて飛ばす火矢。火矢のきいろい光をあらわす。

《単語家族》

光(ひろがるひかり)と同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

漢字源に「こ」で完全一致するの検索結果 1-6。