複数辞典一括検索+![]()

![]()

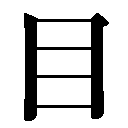

目 ま🔗⭐🔉

【目】

5画 目部 [一年]

区点=4460 16進=4C5C シフトJIS=96DA

《常用音訓》ボク/モク/ま/め

《音読み》 モク

5画 目部 [一年]

区点=4460 16進=4C5C シフトJIS=96DA

《常用音訓》ボク/モク/ま/め

《音読み》 モク /ボク

/ボク 〈m

〈m 〉

《訓読み》 ま/め/さかん(さくわん)

《名付け》 ま・み・め・より

《意味》

〉

《訓読み》 ま/め/さかん(さくわん)

《名付け》 ま・み・め・より

《意味》

{名}め。まぶたにおおわれため。〈類義語〉→眼。「耳目」「目之於色也=目ノ色ニオケルヤ」〔→孟子〕

{名}め。まぶたにおおわれため。〈類義語〉→眼。「耳目」「目之於色也=目ノ色ニオケルヤ」〔→孟子〕

{名}め。めくばせ。めつき。「道路以目=道路目ヲモッテス」

{名}め。めくばせ。めつき。「道路以目=道路目ヲモッテス」

モクス{動}見なす。見て品定めする。また、めくばせをする。「目之為神品=コレヲ目シテ神品ト為ス」「范増数目項王=范増シバシバ項王ニ目ス」〔→史記〕

モクス{動}見なす。見て品定めする。また、めくばせをする。「目之為神品=コレヲ目シテ神品ト為ス」「范増数目項王=范増シバシバ項王ニ目ス」〔→史記〕

{名}めじるし。めじるしをつけた条項。また、そのグループ。「題目」「目録」「請問其目=請フソノ目ヲ問ハン」〔→論語〕

{名}めじるし。めじるしをつけた条項。また、そのグループ。「題目」「目録」「請問其目=請フソノ目ヲ問ハン」〔→論語〕

{名}め。網や、格子のめ。

{名}め。網や、格子のめ。

{単位}項目や格子のめを数える単位。「第二目」

{単位}項目や格子のめを数える単位。「第二目」

{名}目のようにたいせつなところ。要点。「眼目」

{名}目のようにたいせつなところ。要点。「眼目」

{名}人の主となる者。かしら。「頭目」

〔国〕

{名}人の主となる者。かしら。「頭目」

〔国〕 さかん(サクワン)。四等官で、国司の第四位。

さかん(サクワン)。四等官で、国司の第四位。 め。材木の表面にあらわれたすじめ。また、物を折ったすじめ。「木目モクメが細かい」「すじ目の通ったズボン」

め。材木の表面にあらわれたすじめ。また、物を折ったすじめ。「木目モクメが細かい」「すじ目の通ったズボン」 め。ものを見とおす力。「目がきく」

め。ものを見とおす力。「目がきく」 碁盤ゴバンのめ。また、碁石を数える単位。「三目の勝ち」

碁盤ゴバンのめ。また、碁石を数える単位。「三目の勝ち」 め。量をあらわす目じるしのきざみ。めもり。(6)め。「もんめ(=匁。文目モンメ)」の略。重さをあらわすことば。「百目ヒャクメ(ふつうは百匁と書く)」

《解字》

め。量をあらわす目じるしのきざみ。めもり。(6)め。「もんめ(=匁。文目モンメ)」の略。重さをあらわすことば。「百目ヒャクメ(ふつうは百匁と書く)」

《解字》

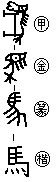

象形。めを描いたもので、まぶたにおおわれているめのこと。

《単語家族》

モクとは木(葉をかぶった立ちき)

象形。めを描いたもので、まぶたにおおわれているめのこと。

《単語家族》

モクとは木(葉をかぶった立ちき) 沐モク(水をかぶる)

沐モク(水をかぶる) 冒モウ・ボウ(かぶる)などと同系。

《類義》

眼は、根や痕コンと同系で、頭骨に穴があいていて一定の場所を占めた眼窩ガンカ(めのあな)に着目したことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

冒モウ・ボウ(かぶる)などと同系。

《類義》

眼は、根や痕コンと同系で、頭骨に穴があいていて一定の場所を占めた眼窩ガンカ(めのあな)に着目したことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

5画 目部 [一年]

区点=4460 16進=4C5C シフトJIS=96DA

《常用音訓》ボク/モク/ま/め

《音読み》 モク

5画 目部 [一年]

区点=4460 16進=4C5C シフトJIS=96DA

《常用音訓》ボク/モク/ま/め

《音読み》 モク /ボク

/ボク 〈m

〈m 〉

《訓読み》 ま/め/さかん(さくわん)

《名付け》 ま・み・め・より

《意味》

〉

《訓読み》 ま/め/さかん(さくわん)

《名付け》 ま・み・め・より

《意味》

{名}め。まぶたにおおわれため。〈類義語〉→眼。「耳目」「目之於色也=目ノ色ニオケルヤ」〔→孟子〕

{名}め。まぶたにおおわれため。〈類義語〉→眼。「耳目」「目之於色也=目ノ色ニオケルヤ」〔→孟子〕

{名}め。めくばせ。めつき。「道路以目=道路目ヲモッテス」

{名}め。めくばせ。めつき。「道路以目=道路目ヲモッテス」

モクス{動}見なす。見て品定めする。また、めくばせをする。「目之為神品=コレヲ目シテ神品ト為ス」「范増数目項王=范増シバシバ項王ニ目ス」〔→史記〕

モクス{動}見なす。見て品定めする。また、めくばせをする。「目之為神品=コレヲ目シテ神品ト為ス」「范増数目項王=范増シバシバ項王ニ目ス」〔→史記〕

{名}めじるし。めじるしをつけた条項。また、そのグループ。「題目」「目録」「請問其目=請フソノ目ヲ問ハン」〔→論語〕

{名}めじるし。めじるしをつけた条項。また、そのグループ。「題目」「目録」「請問其目=請フソノ目ヲ問ハン」〔→論語〕

{名}め。網や、格子のめ。

{名}め。網や、格子のめ。

{単位}項目や格子のめを数える単位。「第二目」

{単位}項目や格子のめを数える単位。「第二目」

{名}目のようにたいせつなところ。要点。「眼目」

{名}目のようにたいせつなところ。要点。「眼目」

{名}人の主となる者。かしら。「頭目」

〔国〕

{名}人の主となる者。かしら。「頭目」

〔国〕 さかん(サクワン)。四等官で、国司の第四位。

さかん(サクワン)。四等官で、国司の第四位。 め。材木の表面にあらわれたすじめ。また、物を折ったすじめ。「木目モクメが細かい」「すじ目の通ったズボン」

め。材木の表面にあらわれたすじめ。また、物を折ったすじめ。「木目モクメが細かい」「すじ目の通ったズボン」 め。ものを見とおす力。「目がきく」

め。ものを見とおす力。「目がきく」 碁盤ゴバンのめ。また、碁石を数える単位。「三目の勝ち」

碁盤ゴバンのめ。また、碁石を数える単位。「三目の勝ち」 め。量をあらわす目じるしのきざみ。めもり。(6)め。「もんめ(=匁。文目モンメ)」の略。重さをあらわすことば。「百目ヒャクメ(ふつうは百匁と書く)」

《解字》

め。量をあらわす目じるしのきざみ。めもり。(6)め。「もんめ(=匁。文目モンメ)」の略。重さをあらわすことば。「百目ヒャクメ(ふつうは百匁と書く)」

《解字》

象形。めを描いたもので、まぶたにおおわれているめのこと。

《単語家族》

モクとは木(葉をかぶった立ちき)

象形。めを描いたもので、まぶたにおおわれているめのこと。

《単語家族》

モクとは木(葉をかぶった立ちき) 沐モク(水をかぶる)

沐モク(水をかぶる) 冒モウ・ボウ(かぶる)などと同系。

《類義》

眼は、根や痕コンと同系で、頭骨に穴があいていて一定の場所を占めた眼窩ガンカ(めのあな)に着目したことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

冒モウ・ボウ(かぶる)などと同系。

《類義》

眼は、根や痕コンと同系で、頭骨に穴があいていて一定の場所を占めた眼窩ガンカ(めのあな)に着目したことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

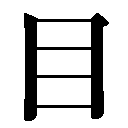

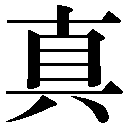

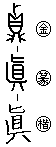

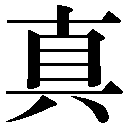

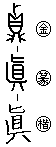

真 ま🔗⭐🔉

【真】

10画 目部 [三年]

区点=3131 16進=3F3F シフトJIS=905E

【眞】旧字人名に使える旧字

10画 目部 [三年]

区点=3131 16進=3F3F シフトJIS=905E

【眞】旧字人名に使える旧字

10画 目部

区点=6635 16進=6243 シフトJIS=E1C1

《常用音訓》シン/ま

《音読み》 シン

10画 目部

区点=6635 16進=6243 シフトJIS=E1C1

《常用音訓》シン/ま

《音読み》 シン

〈zh

〈zh n〉

《訓読み》 まこと/まことに/ま

《名付け》 さだ・さな・さね・ただ・ただし・ちか・なお・ま・まき・まこと・まさ・ます・また・まな・み

《意味》

n〉

《訓読み》 まこと/まことに/ま

《名付け》 さだ・さな・さね・ただ・ただし・ちか・なお・ま・まき・まこと・まさ・ます・また・まな・み

《意味》

シンナリ{形・名}まこと。うそや欠けめがない。充実している。〈対語〉→仮(上べだけ)。〈類義語〉→実。「真実」「使真偽毋相乱=真ト偽トヲシテアヒ乱ルコトナカラシム」〔→漢書〕

シンナリ{形・名}まこと。うそや欠けめがない。充実している。〈対語〉→仮(上べだけ)。〈類義語〉→実。「真実」「使真偽毋相乱=真ト偽トヲシテアヒ乱ルコトナカラシム」〔→漢書〕

{名}欠けめなく充実した状態。▽儒家では誠といい、道家では真という。「保真=真ヲ保ツ」

{名}欠けめなく充実した状態。▽儒家では誠といい、道家では真という。「保真=真ヲ保ツ」

{名}実在の人のいる官。〈対語〉→欠。「真除(実際の任官)」

{名}実在の人のいる官。〈対語〉→欠。「真除(実際の任官)」

{名}楷書カイショのこと。「真書」

{名}楷書カイショのこと。「真書」

シンニ{副}まことに。ほんとうに。じつに。「真好(ほんとうによい)」

〔国〕ま。ほんとうの、まったくのなどの意をあらわす接頭辞。

《解字》

シンニ{副}まことに。ほんとうに。じつに。「真好(ほんとうによい)」

〔国〕ま。ほんとうの、まったくのなどの意をあらわす接頭辞。

《解字》

会意。「匕(さじ)+鼎(かなえ)」で、匙(さじ)で容器に物をみたすさまを示す。充填ジュウテンの填(欠けめなくいっぱいつめる)の原字。実ジツはその語尾が入声(つまり音)に転じたことば。

《類義》

→信

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。「匕(さじ)+鼎(かなえ)」で、匙(さじ)で容器に物をみたすさまを示す。充填ジュウテンの填(欠けめなくいっぱいつめる)の原字。実ジツはその語尾が入声(つまり音)に転じたことば。

《類義》

→信

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 目部 [三年]

区点=3131 16進=3F3F シフトJIS=905E

【眞】旧字人名に使える旧字

10画 目部 [三年]

区点=3131 16進=3F3F シフトJIS=905E

【眞】旧字人名に使える旧字

10画 目部

区点=6635 16進=6243 シフトJIS=E1C1

《常用音訓》シン/ま

《音読み》 シン

10画 目部

区点=6635 16進=6243 シフトJIS=E1C1

《常用音訓》シン/ま

《音読み》 シン

〈zh

〈zh n〉

《訓読み》 まこと/まことに/ま

《名付け》 さだ・さな・さね・ただ・ただし・ちか・なお・ま・まき・まこと・まさ・ます・また・まな・み

《意味》

n〉

《訓読み》 まこと/まことに/ま

《名付け》 さだ・さな・さね・ただ・ただし・ちか・なお・ま・まき・まこと・まさ・ます・また・まな・み

《意味》

シンナリ{形・名}まこと。うそや欠けめがない。充実している。〈対語〉→仮(上べだけ)。〈類義語〉→実。「真実」「使真偽毋相乱=真ト偽トヲシテアヒ乱ルコトナカラシム」〔→漢書〕

シンナリ{形・名}まこと。うそや欠けめがない。充実している。〈対語〉→仮(上べだけ)。〈類義語〉→実。「真実」「使真偽毋相乱=真ト偽トヲシテアヒ乱ルコトナカラシム」〔→漢書〕

{名}欠けめなく充実した状態。▽儒家では誠といい、道家では真という。「保真=真ヲ保ツ」

{名}欠けめなく充実した状態。▽儒家では誠といい、道家では真という。「保真=真ヲ保ツ」

{名}実在の人のいる官。〈対語〉→欠。「真除(実際の任官)」

{名}実在の人のいる官。〈対語〉→欠。「真除(実際の任官)」

{名}楷書カイショのこと。「真書」

{名}楷書カイショのこと。「真書」

シンニ{副}まことに。ほんとうに。じつに。「真好(ほんとうによい)」

〔国〕ま。ほんとうの、まったくのなどの意をあらわす接頭辞。

《解字》

シンニ{副}まことに。ほんとうに。じつに。「真好(ほんとうによい)」

〔国〕ま。ほんとうの、まったくのなどの意をあらわす接頭辞。

《解字》

会意。「匕(さじ)+鼎(かなえ)」で、匙(さじ)で容器に物をみたすさまを示す。充填ジュウテンの填(欠けめなくいっぱいつめる)の原字。実ジツはその語尾が入声(つまり音)に転じたことば。

《類義》

→信

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。「匕(さじ)+鼎(かなえ)」で、匙(さじ)で容器に物をみたすさまを示す。充填ジュウテンの填(欠けめなくいっぱいつめる)の原字。実ジツはその語尾が入声(つまり音)に転じたことば。

《類義》

→信

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

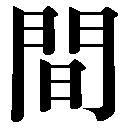

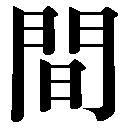

間 ま🔗⭐🔉

【間】

12画 門部 [二年]

区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4

《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま

《音読み》 カン

12画 門部 [二年]

区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4

《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま

《音読み》 カン /ケン

/ケン 〈ji

〈ji n・ji

n・ji n〉

《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)

《名付け》 ちか・はし・ま

《意味》

n〉

《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)

《名付け》 ちか・はし・ま

《意味》

{名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」

{名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」

{名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」

{名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」

{名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕

{名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕

{名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕

{名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕

{副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。

{副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。

{単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕

{単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕

{名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。

{名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。

{名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕

{名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕

{名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕

{名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕

{名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。

{名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。

{動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」

{動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」

{形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」

{形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」

{動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」

{動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」

カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕

カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕

カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕

(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」

(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕

〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。

《解字》

会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。

《単語家族》

簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札)

カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕

(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」

(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕

〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。

《解字》

会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。

《単語家族》

簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札) 柬(よりわける)

柬(よりわける) 界(区切り)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

界(区切り)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

12画 門部 [二年]

区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4

《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま

《音読み》 カン

12画 門部 [二年]

区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4

《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま

《音読み》 カン /ケン

/ケン 〈ji

〈ji n・ji

n・ji n〉

《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)

《名付け》 ちか・はし・ま

《意味》

n〉

《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)

《名付け》 ちか・はし・ま

《意味》

{名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」

{名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」

{名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」

{名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」

{名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕

{名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕

{名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕

{名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕

{副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。

{副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。

{単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕

{単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕

{名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。

{名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。

{名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕

{名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕

{名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕

{名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕

{名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。

{名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。

{動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」

{動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」

{形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」

{形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」

{動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」

{動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」

カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕

カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕

カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕

(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」

(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕

〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。

《解字》

会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。

《単語家族》

簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札)

カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕

(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」

(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕

〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。

《解字》

会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。

《単語家族》

簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札) 柬(よりわける)

柬(よりわける) 界(区切り)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

界(区切り)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

馬 ま🔗⭐🔉

【馬】

10画 馬部 [二年]

区点=3947 16進=474F シフトJIS=946E

《常用音訓》バ/うま/ま

《音読み》 バ

10画 馬部 [二年]

区点=3947 16進=474F シフトJIS=946E

《常用音訓》バ/うま/ま

《音読み》 バ /メ

/メ /マ

/マ 〈m

〈m 〉

《訓読み》 ま/うま

《名付け》 うま・たけし・ま・むま

《意味》

{名}うま。家畜の名。車やすきを引かせたり、荷物を負わせたりしたりする。性質は、向こう気が強い。▽馬にまたがって乗ることは、北方の遊牧民、匈奴キョウドなどから伝わった習慣で、古代中国では直接馬に乗ることはしなかった。「乗馬」「騎馬(馬にまたがって乗る)」

《解字》

〉

《訓読み》 ま/うま

《名付け》 うま・たけし・ま・むま

《意味》

{名}うま。家畜の名。車やすきを引かせたり、荷物を負わせたりしたりする。性質は、向こう気が強い。▽馬にまたがって乗ることは、北方の遊牧民、匈奴キョウドなどから伝わった習慣で、古代中国では直接馬に乗ることはしなかった。「乗馬」「騎馬(馬にまたがって乗る)」

《解字》

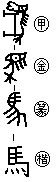

象形。うまを描いたもの。古代中国で馬の最もたいせつな用途は戦車を引くことであった。向こうみずにつき進むとの意を含む。

《単語家族》

武(危険をおかし、何かを求めて進む)

象形。うまを描いたもの。古代中国で馬の最もたいせつな用途は戦車を引くことであった。向こうみずにつき進むとの意を含む。

《単語家族》

武(危険をおかし、何かを求めて進む) 驀バク(あたりかまわず進む)

驀バク(あたりかまわず進む) 罵バ(相手かまわずののしる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

罵バ(相手かまわずののしる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

10画 馬部 [二年]

区点=3947 16進=474F シフトJIS=946E

《常用音訓》バ/うま/ま

《音読み》 バ

10画 馬部 [二年]

区点=3947 16進=474F シフトJIS=946E

《常用音訓》バ/うま/ま

《音読み》 バ /メ

/メ /マ

/マ 〈m

〈m 〉

《訓読み》 ま/うま

《名付け》 うま・たけし・ま・むま

《意味》

{名}うま。家畜の名。車やすきを引かせたり、荷物を負わせたりしたりする。性質は、向こう気が強い。▽馬にまたがって乗ることは、北方の遊牧民、匈奴キョウドなどから伝わった習慣で、古代中国では直接馬に乗ることはしなかった。「乗馬」「騎馬(馬にまたがって乗る)」

《解字》

〉

《訓読み》 ま/うま

《名付け》 うま・たけし・ま・むま

《意味》

{名}うま。家畜の名。車やすきを引かせたり、荷物を負わせたりしたりする。性質は、向こう気が強い。▽馬にまたがって乗ることは、北方の遊牧民、匈奴キョウドなどから伝わった習慣で、古代中国では直接馬に乗ることはしなかった。「乗馬」「騎馬(馬にまたがって乗る)」

《解字》

象形。うまを描いたもの。古代中国で馬の最もたいせつな用途は戦車を引くことであった。向こうみずにつき進むとの意を含む。

《単語家族》

武(危険をおかし、何かを求めて進む)

象形。うまを描いたもの。古代中国で馬の最もたいせつな用途は戦車を引くことであった。向こうみずにつき進むとの意を含む。

《単語家族》

武(危険をおかし、何かを求めて進む) 驀バク(あたりかまわず進む)

驀バク(あたりかまわず進む) 罵バ(相手かまわずののしる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

罵バ(相手かまわずののしる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

墹 ま🔗⭐🔉

【墹】

15画 土部 〔国〕

区点=5249 16進=5451 シフトJIS=9ACF

《訓読み》 ま/まま

《意味》

ま。まま。地名に使われる。

15画 土部 〔国〕

区点=5249 16進=5451 シフトJIS=9ACF

《訓読み》 ま/まま

《意味》

ま。まま。地名に使われる。

15画 土部 〔国〕

区点=5249 16進=5451 シフトJIS=9ACF

《訓読み》 ま/まま

《意味》

ま。まま。地名に使われる。

15画 土部 〔国〕

区点=5249 16進=5451 シフトJIS=9ACF

《訓読み》 ま/まま

《意味》

ま。まま。地名に使われる。

漢字源に「ま」で完全一致するの検索結果 1-5。