複数辞典一括検索+![]()

![]()

亜流 アリュウ🔗⭐🔉

【亜流】

アリュウ  その流派に属する人。

その流派に属する人。 すぐれた人に追随し、そのまねをするが、劣っていること。また、そのような人。エピゴーネン。

すぐれた人に追随し、そのまねをするが、劣っていること。また、そのような人。エピゴーネン。

その流派に属する人。

その流派に属する人。 すぐれた人に追随し、そのまねをするが、劣っていること。また、そのような人。エピゴーネン。

すぐれた人に追随し、そのまねをするが、劣っていること。また、そのような人。エピゴーネン。

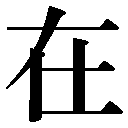

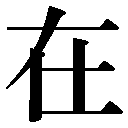

在 ありて🔗⭐🔉

【在】

6画 土部 [五年]

区点=2663 16進=3A5F シフトJIS=8DDD

《常用音訓》ザイ/あ…る

《音読み》 ザイ

6画 土部 [五年]

区点=2663 16進=3A5F シフトJIS=8DDD

《常用音訓》ザイ/あ…る

《音読み》 ザイ /サイ

/サイ 〈z

〈z i〉

《訓読み》 ある(あり)/います/ありては/ありて/ざい

《名付け》 あき・あきら・あり・すみ・とお・とみ・まき・みつる

《意味》

i〉

《訓読み》 ある(あり)/います/ありては/ありて/ざい

《名付け》 あき・あきら・あり・すみ・とお・とみ・まき・みつる

《意味》

{動}ある(アリ)じっとそこにとまっている。「在中」「心不在焉、視而不見=心ココニ在ラズンバ、視レドモ見エズ」〔→大学〕

{動}ある(アリ)じっとそこにとまっている。「在中」「心不在焉、視而不見=心ココニ在ラズンバ、視レドモ見エズ」〔→大学〕

{動}ある(アリ)。います。生きている。この世にいる。「在世」「父在観其志=父在セバソノ志ヲ観ル」〔→論語〕

{動}ある(アリ)。います。生きている。この世にいる。「在世」「父在観其志=父在セバソノ志ヲ観ル」〔→論語〕

{名}物のある場所。いる場所。▽去声に読む。「行在」

{名}物のある場所。いる場所。▽去声に読む。「行在」

{動}ありては。…においては。〈類義語〉→於。「在他人則誅之=他人ニ在リテハスナハチコレヲ誅ス」〔→孟子〕

{動}ありては。…においては。〈類義語〉→於。「在他人則誅之=他人ニ在リテハスナハチコレヲ誅ス」〔→孟子〕

{前}ありて。場所を示す前置詞。〈類義語〉→於。「豆在釜中泣=豆ハ釜中ニ在リテ泣ク」〔→曹植〕

{前}ありて。場所を示す前置詞。〈類義語〉→於。「豆在釜中泣=豆ハ釜中ニ在リテ泣ク」〔→曹植〕

「在視ザイシ」「在察ザイサツ」とは、じっと目をとめてよく見ること。

〔国〕ざい。いなか。「千葉の在」「在所」

《解字》

「在視ザイシ」「在察ザイサツ」とは、じっと目をとめてよく見ること。

〔国〕ざい。いなか。「千葉の在」「在所」

《解字》

会意兼形声。才サイの原字は、川の流れをとめるせきを描いた象形文字で、その全形は形を変えて災(成長進行を止める支障)などに含まれる。才は、そのせきの形だけをとって描いた象形文字で、切り止める意を含む。在は「土+音符才」で、土でふさいで水流を切り止め進行を止めること。転じて、じっと止まる意となる。

《単語家族》

材(切った材木)

会意兼形声。才サイの原字は、川の流れをとめるせきを描いた象形文字で、その全形は形を変えて災(成長進行を止める支障)などに含まれる。才は、そのせきの形だけをとって描いた象形文字で、切り止める意を含む。在は「土+音符才」で、土でふさいで水流を切り止め進行を止めること。転じて、じっと止まる意となる。

《単語家族》

材(切った材木) 裁(衣料を切る)

裁(衣料を切る) 災と同系。

《異字同訓》

ある。 →有

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

災と同系。

《異字同訓》

ある。 →有

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

6画 土部 [五年]

区点=2663 16進=3A5F シフトJIS=8DDD

《常用音訓》ザイ/あ…る

《音読み》 ザイ

6画 土部 [五年]

区点=2663 16進=3A5F シフトJIS=8DDD

《常用音訓》ザイ/あ…る

《音読み》 ザイ /サイ

/サイ 〈z

〈z i〉

《訓読み》 ある(あり)/います/ありては/ありて/ざい

《名付け》 あき・あきら・あり・すみ・とお・とみ・まき・みつる

《意味》

i〉

《訓読み》 ある(あり)/います/ありては/ありて/ざい

《名付け》 あき・あきら・あり・すみ・とお・とみ・まき・みつる

《意味》

{動}ある(アリ)じっとそこにとまっている。「在中」「心不在焉、視而不見=心ココニ在ラズンバ、視レドモ見エズ」〔→大学〕

{動}ある(アリ)じっとそこにとまっている。「在中」「心不在焉、視而不見=心ココニ在ラズンバ、視レドモ見エズ」〔→大学〕

{動}ある(アリ)。います。生きている。この世にいる。「在世」「父在観其志=父在セバソノ志ヲ観ル」〔→論語〕

{動}ある(アリ)。います。生きている。この世にいる。「在世」「父在観其志=父在セバソノ志ヲ観ル」〔→論語〕

{名}物のある場所。いる場所。▽去声に読む。「行在」

{名}物のある場所。いる場所。▽去声に読む。「行在」

{動}ありては。…においては。〈類義語〉→於。「在他人則誅之=他人ニ在リテハスナハチコレヲ誅ス」〔→孟子〕

{動}ありては。…においては。〈類義語〉→於。「在他人則誅之=他人ニ在リテハスナハチコレヲ誅ス」〔→孟子〕

{前}ありて。場所を示す前置詞。〈類義語〉→於。「豆在釜中泣=豆ハ釜中ニ在リテ泣ク」〔→曹植〕

{前}ありて。場所を示す前置詞。〈類義語〉→於。「豆在釜中泣=豆ハ釜中ニ在リテ泣ク」〔→曹植〕

「在視ザイシ」「在察ザイサツ」とは、じっと目をとめてよく見ること。

〔国〕ざい。いなか。「千葉の在」「在所」

《解字》

「在視ザイシ」「在察ザイサツ」とは、じっと目をとめてよく見ること。

〔国〕ざい。いなか。「千葉の在」「在所」

《解字》

会意兼形声。才サイの原字は、川の流れをとめるせきを描いた象形文字で、その全形は形を変えて災(成長進行を止める支障)などに含まれる。才は、そのせきの形だけをとって描いた象形文字で、切り止める意を含む。在は「土+音符才」で、土でふさいで水流を切り止め進行を止めること。転じて、じっと止まる意となる。

《単語家族》

材(切った材木)

会意兼形声。才サイの原字は、川の流れをとめるせきを描いた象形文字で、その全形は形を変えて災(成長進行を止める支障)などに含まれる。才は、そのせきの形だけをとって描いた象形文字で、切り止める意を含む。在は「土+音符才」で、土でふさいで水流を切り止め進行を止めること。転じて、じっと止まる意となる。

《単語家族》

材(切った材木) 裁(衣料を切る)

裁(衣料を切る) 災と同系。

《異字同訓》

ある。 →有

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

災と同系。

《異字同訓》

ある。 →有

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

垤 ありづか🔗⭐🔉

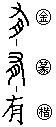

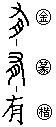

有 あり🔗⭐🔉

【有】

6画 月部 [三年]

区点=4513 16進=4D2D シフトJIS=974C

《常用音訓》ウ/ユウ/あ…る

《音読み》 ユウ(イウ)

6画 月部 [三年]

区点=4513 16進=4D2D シフトJIS=974C

《常用音訓》ウ/ユウ/あ…る

《音読み》 ユウ(イウ) /ウ

/ウ 〈y

〈y u・y

u・y u〉

《訓読み》 ある(あり)/たもつ/もつ/あり/あるひと

《名付け》 あり・すみ・たもつ・とお・とも・なお・なり・みち・もち・り

《意味》

u〉

《訓読み》 ある(あり)/たもつ/もつ/あり/あるひと

《名付け》 あり・すみ・たもつ・とお・とも・なお・なり・みち・もち・り

《意味》

{動}ある(アリ)。空間の中にある形をしめて存在している。〈対語〉→無・→亡(ない)。「未曾有ミゾウ(いまだかつてない)」「未之有也=イマダコレ有ラザルヤ」〔→論語〕

{動}ある(アリ)。空間の中にある形をしめて存在している。〈対語〉→無・→亡(ない)。「未曾有ミゾウ(いまだかつてない)」「未之有也=イマダコレ有ラザルヤ」〔→論語〕

{動}ある(アリ)。あるようになる。あることがおこる。生じる。〈対語〉→無(なくなる)。「大道廃有仁義=大道廃レテ仁義有リ」〔→老子〕

{動}ある(アリ)。あるようになる。あることがおこる。生じる。〈対語〉→無(なくなる)。「大道廃有仁義=大道廃レテ仁義有リ」〔→老子〕

ユウス{動}たもつ。もつ。空間の中にわくを構える。わくを構えてかかえこむ。所有する。持ちつづける。「保有」「有国者不可以不慎=国ヲ有ツ者ハモッテ慎マザルベカラズ」〔→大学〕

ユウス{動}たもつ。もつ。空間の中にわくを構える。わくを構えてかかえこむ。所有する。持ちつづける。「保有」「有国者不可以不慎=国ヲ有ツ者ハモッテ慎マザルベカラズ」〔→大学〕

{名}あり。形をなしてあること。所有物。「尽其有=ソノ有ヲ尽クス」「亡而為有=亡クシテ有リト為ス」〔→論語〕

{名}あり。形をなしてあること。所有物。「尽其有=ソノ有ヲ尽クス」「亡而為有=亡クシテ有リト為ス」〔→論語〕

{動・代}…(する)あり。あるひと…。〜するものがあったの意から転じて、ある人が…したとの意。〈同義語〉→或。「古人有云=古人云ヘル有リ」「有問之=有ヒトコレヲ問フ」〔→柳宗元〕

{動・代}…(する)あり。あるひと…。〜するものがあったの意から転じて、ある人が…したとの意。〈同義語〉→或。「古人有云=古人云ヘル有リ」「有問之=有ヒトコレヲ問フ」〔→柳宗元〕

{助}人の集団や国名などにつけることば。「有周ユウシュウ(周の国)」「有虞氏ユウグシ(虞の国)」「有衆ユウシュウ(もろ人)」「有司ユウシ(役人)」

{助}人の集団や国名などにつけることば。「有周ユウシュウ(周の国)」「有虞氏ユウグシ(虞の国)」「有衆ユウシュウ(もろ人)」「有司ユウシ(役人)」

{名}一定のわくを構えた土地。▽域に当てた用法。「九有(=九域。全国の領土)」

{名}一定のわくを構えた土地。▽域に当てた用法。「九有(=九域。全国の領土)」

{助}さらに輪をかけて、その上に加えての意を示すことば。▽又ユウに当てた用法。去声宥韻に読む。「十有五(=十又五。十足す五)」「吾十有五而志于学=吾十有五ニシテ学ニ志ス」〔→論語〕

〔国〕ある(アリ)。…である。

《解字》

{助}さらに輪をかけて、その上に加えての意を示すことば。▽又ユウに当てた用法。去声宥韻に読む。「十有五(=十又五。十足す五)」「吾十有五而志于学=吾十有五ニシテ学ニ志ス」〔→論語〕

〔国〕ある(アリ)。…である。

《解字》

会意兼形声。又ユウは、手でわくを構えたさま。有は「肉+音符又」で、わくを構えた手に肉をかかえこむさま。空間中に一定の形を画することから、事物が形をなしてあることや、わくの中にかかえこむことを意味する。

《単語家族》

佑ユウ(かかえこむ)

会意兼形声。又ユウは、手でわくを構えたさま。有は「肉+音符又」で、わくを構えた手に肉をかかえこむさま。空間中に一定の形を画することから、事物が形をなしてあることや、わくの中にかかえこむことを意味する。

《単語家族》

佑ユウ(かかえこむ) 囿ユウ(わくを構えた区画)

囿ユウ(わくを構えた区画) 域(わくを構えた領分)と同系。

《類義》

在は、ある場所に動かず存在すること。

《異字同訓》

ある。 有る「財源が有る。子が有る。有り合わせ。有り金。有様」在る「日本はアジアの東に在る。在り方」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

域(わくを構えた領分)と同系。

《類義》

在は、ある場所に動かず存在すること。

《異字同訓》

ある。 有る「財源が有る。子が有る。有り合わせ。有り金。有様」在る「日本はアジアの東に在る。在り方」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

6画 月部 [三年]

区点=4513 16進=4D2D シフトJIS=974C

《常用音訓》ウ/ユウ/あ…る

《音読み》 ユウ(イウ)

6画 月部 [三年]

区点=4513 16進=4D2D シフトJIS=974C

《常用音訓》ウ/ユウ/あ…る

《音読み》 ユウ(イウ) /ウ

/ウ 〈y

〈y u・y

u・y u〉

《訓読み》 ある(あり)/たもつ/もつ/あり/あるひと

《名付け》 あり・すみ・たもつ・とお・とも・なお・なり・みち・もち・り

《意味》

u〉

《訓読み》 ある(あり)/たもつ/もつ/あり/あるひと

《名付け》 あり・すみ・たもつ・とお・とも・なお・なり・みち・もち・り

《意味》

{動}ある(アリ)。空間の中にある形をしめて存在している。〈対語〉→無・→亡(ない)。「未曾有ミゾウ(いまだかつてない)」「未之有也=イマダコレ有ラザルヤ」〔→論語〕

{動}ある(アリ)。空間の中にある形をしめて存在している。〈対語〉→無・→亡(ない)。「未曾有ミゾウ(いまだかつてない)」「未之有也=イマダコレ有ラザルヤ」〔→論語〕

{動}ある(アリ)。あるようになる。あることがおこる。生じる。〈対語〉→無(なくなる)。「大道廃有仁義=大道廃レテ仁義有リ」〔→老子〕

{動}ある(アリ)。あるようになる。あることがおこる。生じる。〈対語〉→無(なくなる)。「大道廃有仁義=大道廃レテ仁義有リ」〔→老子〕

ユウス{動}たもつ。もつ。空間の中にわくを構える。わくを構えてかかえこむ。所有する。持ちつづける。「保有」「有国者不可以不慎=国ヲ有ツ者ハモッテ慎マザルベカラズ」〔→大学〕

ユウス{動}たもつ。もつ。空間の中にわくを構える。わくを構えてかかえこむ。所有する。持ちつづける。「保有」「有国者不可以不慎=国ヲ有ツ者ハモッテ慎マザルベカラズ」〔→大学〕

{名}あり。形をなしてあること。所有物。「尽其有=ソノ有ヲ尽クス」「亡而為有=亡クシテ有リト為ス」〔→論語〕

{名}あり。形をなしてあること。所有物。「尽其有=ソノ有ヲ尽クス」「亡而為有=亡クシテ有リト為ス」〔→論語〕

{動・代}…(する)あり。あるひと…。〜するものがあったの意から転じて、ある人が…したとの意。〈同義語〉→或。「古人有云=古人云ヘル有リ」「有問之=有ヒトコレヲ問フ」〔→柳宗元〕

{動・代}…(する)あり。あるひと…。〜するものがあったの意から転じて、ある人が…したとの意。〈同義語〉→或。「古人有云=古人云ヘル有リ」「有問之=有ヒトコレヲ問フ」〔→柳宗元〕

{助}人の集団や国名などにつけることば。「有周ユウシュウ(周の国)」「有虞氏ユウグシ(虞の国)」「有衆ユウシュウ(もろ人)」「有司ユウシ(役人)」

{助}人の集団や国名などにつけることば。「有周ユウシュウ(周の国)」「有虞氏ユウグシ(虞の国)」「有衆ユウシュウ(もろ人)」「有司ユウシ(役人)」

{名}一定のわくを構えた土地。▽域に当てた用法。「九有(=九域。全国の領土)」

{名}一定のわくを構えた土地。▽域に当てた用法。「九有(=九域。全国の領土)」

{助}さらに輪をかけて、その上に加えての意を示すことば。▽又ユウに当てた用法。去声宥韻に読む。「十有五(=十又五。十足す五)」「吾十有五而志于学=吾十有五ニシテ学ニ志ス」〔→論語〕

〔国〕ある(アリ)。…である。

《解字》

{助}さらに輪をかけて、その上に加えての意を示すことば。▽又ユウに当てた用法。去声宥韻に読む。「十有五(=十又五。十足す五)」「吾十有五而志于学=吾十有五ニシテ学ニ志ス」〔→論語〕

〔国〕ある(アリ)。…である。

《解字》

会意兼形声。又ユウは、手でわくを構えたさま。有は「肉+音符又」で、わくを構えた手に肉をかかえこむさま。空間中に一定の形を画することから、事物が形をなしてあることや、わくの中にかかえこむことを意味する。

《単語家族》

佑ユウ(かかえこむ)

会意兼形声。又ユウは、手でわくを構えたさま。有は「肉+音符又」で、わくを構えた手に肉をかかえこむさま。空間中に一定の形を画することから、事物が形をなしてあることや、わくの中にかかえこむことを意味する。

《単語家族》

佑ユウ(かかえこむ) 囿ユウ(わくを構えた区画)

囿ユウ(わくを構えた区画) 域(わくを構えた領分)と同系。

《類義》

在は、ある場所に動かず存在すること。

《異字同訓》

ある。 有る「財源が有る。子が有る。有り合わせ。有り金。有様」在る「日本はアジアの東に在る。在り方」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

域(わくを構えた領分)と同系。

《類義》

在は、ある場所に動かず存在すること。

《異字同訓》

ある。 有る「財源が有る。子が有る。有り合わせ。有り金。有様」在る「日本はアジアの東に在る。在り方」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

有明 アリアケ🔗⭐🔉

【有明】

アリアケ〔国〕 陰暦十六日以後で、空に月が残ったまま、夜が明けること。また、陰暦十六日ごろの夜明け。

陰暦十六日以後で、空に月が残ったまま、夜が明けること。また、陰暦十六日ごろの夜明け。 「有明行灯アンドン」の略。朝まで、まくらもとにともしておくあんどん。

「有明行灯アンドン」の略。朝まで、まくらもとにともしておくあんどん。

陰暦十六日以後で、空に月が残ったまま、夜が明けること。また、陰暦十六日ごろの夜明け。

陰暦十六日以後で、空に月が残ったまま、夜が明けること。また、陰暦十六日ごろの夜明け。 「有明行灯アンドン」の略。朝まで、まくらもとにともしておくあんどん。

「有明行灯アンドン」の略。朝まで、まくらもとにともしておくあんどん。

蛾 あり🔗⭐🔉

【蛾】

13画 虫部

区点=1875 16進=326B シフトJIS=89E9

《音読み》

13画 虫部

区点=1875 16進=326B シフトJIS=89E9

《音読み》  ガ

ガ

〈

〈 〉/

〉/ ギ

ギ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 あり

《意味》

〉

《訓読み》 あり

《意味》

{名}かいこの成虫。かいこが。

{名}かいこの成虫。かいこが。

{名}虫の名。蝶チョウに似ている。夜間に飛び、また羽をひらいてとまる。毛虫の成虫。が。

{名}虫の名。蝶チョウに似ている。夜間に飛び、また羽をひらいてとまる。毛虫の成虫。が。

「蛾眉ガビ」とは、蛾ガの触角のように、細長く曲がって、くっきりと目だつ眉マユ。細長く曲がってよく目だつ、美人の眉のこと。▽一説に、「蛾」は娥(美しい)。また、三日月の状態を形容することもある。〈類義語〉蛾黛ガタイ。

「蛾眉ガビ」とは、蛾ガの触角のように、細長く曲がって、くっきりと目だつ眉マユ。細長く曲がってよく目だつ、美人の眉のこと。▽一説に、「蛾」は娥(美しい)。また、三日月の状態を形容することもある。〈類義語〉蛾黛ガタイ。

{名}あり。〈同義語〉→蟻。

《解字》

会意兼形声。「虫+音符我(かどめがたつ、くっきりと目だつ)」。くっきりと目だつ形や色をした虫のこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{名}あり。〈同義語〉→蟻。

《解字》

会意兼形声。「虫+音符我(かどめがたつ、くっきりと目だつ)」。くっきりと目だつ形や色をした虫のこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

13画 虫部

区点=1875 16進=326B シフトJIS=89E9

《音読み》

13画 虫部

区点=1875 16進=326B シフトJIS=89E9

《音読み》  ガ

ガ

〈

〈 〉/

〉/ ギ

ギ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 あり

《意味》

〉

《訓読み》 あり

《意味》

{名}かいこの成虫。かいこが。

{名}かいこの成虫。かいこが。

{名}虫の名。蝶チョウに似ている。夜間に飛び、また羽をひらいてとまる。毛虫の成虫。が。

{名}虫の名。蝶チョウに似ている。夜間に飛び、また羽をひらいてとまる。毛虫の成虫。が。

「蛾眉ガビ」とは、蛾ガの触角のように、細長く曲がって、くっきりと目だつ眉マユ。細長く曲がってよく目だつ、美人の眉のこと。▽一説に、「蛾」は娥(美しい)。また、三日月の状態を形容することもある。〈類義語〉蛾黛ガタイ。

「蛾眉ガビ」とは、蛾ガの触角のように、細長く曲がって、くっきりと目だつ眉マユ。細長く曲がってよく目だつ、美人の眉のこと。▽一説に、「蛾」は娥(美しい)。また、三日月の状態を形容することもある。〈類義語〉蛾黛ガタイ。

{名}あり。〈同義語〉→蟻。

《解字》

会意兼形声。「虫+音符我(かどめがたつ、くっきりと目だつ)」。くっきりと目だつ形や色をした虫のこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{名}あり。〈同義語〉→蟻。

《解字》

会意兼形声。「虫+音符我(かどめがたつ、くっきりと目だつ)」。くっきりと目だつ形や色をした虫のこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

漢字源に「あり」で始まるの検索結果 1-7。

9画 土部

区点=5225 16進=5439 シフトJIS=9AB7

《音読み》 テツ

9画 土部

区点=5225 16進=5439 シフトJIS=9AB7

《音読み》 テツ 19画 虫部

区点=2134 16進=3542 シフトJIS=8B61

《音読み》 ギ

19画 虫部

区点=2134 16進=3542 シフトJIS=8B61

《音読み》 ギ