複数辞典一括検索+![]()

![]()

あり【蟻】🔗⭐🔉

あり【蟻】

①ハチ目アリ科の昆虫の総称。胸腹間に甚だしいくびれがある。触角は「く」の字形に屈曲。地中または朽木の中に巣をつくる。雌である女王と、雄と働き蟻(生殖能力のない雌)とがあり、多数で社会生活を営む。新しく羽化した女王と雄には翅があり(羽蟻)、交尾後に翅を失う。〈[季]夏〉。〈新撰字鏡8〉

②〔建〕仕口しくちの一種。木材の端を鳩尾形、すなわち先で広がった形にしたもの。→蟻枘ありほぞ

⇒蟻穴を出る

⇒蟻の穴から堤も崩れる

⇒蟻の甘きにつくが如し

⇒蟻の思いも天に届く

⇒蟻の熊野参り

⇒蟻の這い出る隙もない

あ・り【有り・在り】(自ラ変)🔗⭐🔉

あ・り【有り・在り】

〔自ラ変〕

⇒ある(五段)

アリア【aria イタリア】🔗⭐🔉

アリア【aria イタリア】

①オペラ・オラトリオなどの中の旋律的な独唱歌曲。詠唱。詠嘆曲。

②独立した旋律的小歌曲。また、類似の器楽曲。

③古くは変奏曲の主題。

あり‐あい【有り合い】‥アヒ🔗⭐🔉

あり‐あい【有り合い】‥アヒ

ありあうこと。また、そのもの。ありあわせ。世間胸算用2「夜食はひやめしに湯豆腐、干魚―に」

あり‐あ・う【有り合う・在り合う】‥アフ🔗⭐🔉

あり‐あ・う【有り合う・在り合う】‥アフ

〔自五〕

①たまたまそこにいる。または、ある。居あわせる。ありあわせる。土佐日記「いたれりし国にてぞ子生めるものども―・へる」

②偶然出合う。行き合う。栄華物語初花「路のほどなどに、夜行の夜なども、おのづから―・ふらむ」

あり‐あかし【有り明し】🔗⭐🔉

あり‐あかし【有り明し】

一晩中ともしておく灯火。

あり‐あけ【有明】🔗⭐🔉

あり‐あけ【有明】

①月がまだありながら、夜が明けてくる頃。また、その月。ありあけづくよ。和訓栞「ありあけ、有明の義、十六夜以下は夜は已に明くるに月はなほ入らである故に云ふなり」。源氏物語帚木「月は―にて光をさまれるものから」

②(後世、月に関係なく)夜明け方。

③「ありあけあんどん」の略。日葡辞書「アリアケヲトボス」

④「ありあけのひ」の略。狂言、子盗人「これは―がある。宵に客があつたとみえた」

⑤香の一種。

⑥江戸時代、楊弓などで銭を賭ける時の隠語。15文のこと。

⇒ありあけ‐あんどん【有明行灯】

⇒ありあけ‐かずら【有明葛】

⇒ありあけ‐がた【有明方】

⇒ありあけ‐ざくら【有明桜】

⇒ありあけ‐づき【有明月】

⇒ありあけ‐づくよ【有明月夜】

⇒ありあけ‐の‐つき【有明の月】

⇒ありあけ‐の‐ひ【有明の灯】

⇒ありあけ‐の‐もんど【有明の主水】

⇒ありあけ‐ぶくろ【有明袋】

⇒ありあけ‐ぶし【有明節】

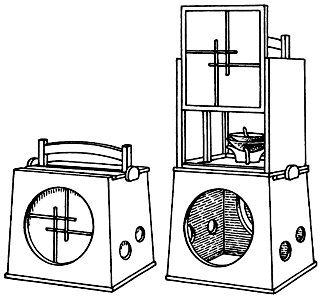

ありあけ‐あんどん【有明行灯】🔗⭐🔉

ありあけ‐あんどん【有明行灯】

夜通しともしておく行灯。明るさは、火袋の外側に、台にしている箱をかぶせて、調節する。ありあけ。

有明行灯

⇒あり‐あけ【有明】

⇒あり‐あけ【有明】

⇒あり‐あけ【有明】

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐かい【有明海】🔗⭐🔉

ありあけ‐かい【有明海】

九州北西部の、長崎・佐賀・福岡・熊本四県に囲まれた浅海域。潮汐の干満差が大きく、古くから干潟の干拓事業が進められた。筑紫潟。筑紫の海。

有明海

撮影:山梨勝弘

ありあけ‐かずら【有明葛】‥カヅラ🔗⭐🔉

ありあけ‐かずら【有明葛】‥カヅラ

キョウチクトウ科の観賞用蔓性低木。黄色5弁の漏斗ろうと状の花をつけ、温室で栽培。小笠原・沖縄などの暖地では生け垣とする。アラマンダ。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐がた【有明方】🔗⭐🔉

ありあけ‐がた【有明方】

月の残っている夜明けの時分。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐ざくら【有明桜】🔗⭐🔉

ありあけ‐ざくら【有明桜】

里桜(八重桜)の一品種。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐づき【有明月】🔗⭐🔉

ありあけ‐づき【有明月】

(→)「有明の月」に同じ。〈[季]秋〉

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐づくよ【有明月夜】🔗⭐🔉

ありあけ‐づくよ【有明月夜】

(→)有明1に同じ。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐の‐つき【有明の月】🔗⭐🔉

ありあけ‐の‐つき【有明の月】

夜明けになお空に残る月。八雲御抄「―は十五日以後を云ふ由匡房往生伝に在り」

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐の‐ひ【有明の灯】🔗⭐🔉

ありあけ‐の‐ひ【有明の灯】

夜もすがらともしてある灯火。ありあけ。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐の‐もんど【有明の主水】🔗⭐🔉

ありあけ‐の‐もんど【有明の主水】

「名無しの権兵衛」に近い仮作名。冬の日「―に酒屋つくらせて」(荷兮)

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐ぶくろ【有明袋】🔗⭐🔉

ありあけ‐ぶくろ【有明袋】

(早暁に持って出ることからの名)旅行にたずさえた袋。表は貲布さいみ、裏は紅布で作り、ひうちがま・よもぎ・かちぐり・ごまめなどを入れた。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐ぶし【有明節】🔗⭐🔉

ありあけ‐ぶし【有明節】

明治30年(1897)頃の流行歌。大正年間まで歌われた。曲名は歌詞の「有明にともす油は菜種にて」による。

⇒あり‐あけ【有明】

ありあけ‐わん【有明湾】🔗⭐🔉

ありあけ‐わん【有明湾】

志布志しぶし湾の別称。

アリアドネ【Ariadnē】🔗⭐🔉

アリアドネ【Ariadnē】

ギリシア神話で、クレタ王ミノスの娘。ミノタウロス退治のテセウスに糸玉を与えて、ラビュリントス(迷宮)から脱出する方法を教えた。そこから、難問解決への導きを「アリアドネの糸」という。

○蟻穴を出るありあなをでる🔗⭐🔉

○蟻穴を出るありあなをでる

冬の間穴にこもっていた蟻が、春になって地上に出る。〈[季]春〉

⇒あり【蟻】

あり‐あま・る【有り余る】

〔自五〕

余るほどある。必要よりも多くある。「―・る体力」

あり‐あり【在り在り】

〔副〕

(ラ変動詞アリを重ねたもの。多く助詞トを伴う)

①考えや気持などがはっきりと外に現れているさま。中華若木詩抄「―と作つた詩なり」。「無念の思いを―と顔に浮かべた」

②現実にないものが目でみるようにはっきりと見えるさま。本当にあるかのように。天草本伊曾保物語「いかにも―と答へた」。「亡き母の姿が―と見える」

ありあり・し【在り在りし】

〔形シク〕

①ありのままである。宇津保物語楼上下「―・しうは世にのたまはじ」

②本来そうあるべきさまである。それらしくある。日葡辞書「アリアリシイテイデゴザル」

③もっともらしい。浄瑠璃、四天王筑紫責「げに―・しくたばかれば」

ありあり‐て【在り在りて】

①引き続きそのままの状態でいて。久しく永らえて。万葉集12「―後も逢はむと」

②おしまいに。あげくのはてに。蜻蛉日記中「―…これらとくしてとはあるものか」

あり‐あわせ【有り合せ】‥アハセ

特にととのえるのでなくて、ちょうどその場にあること。また、その物。ありあい。「―ですませる」「―の材料を使う」

あり‐あわ・せる【有り合わせる・在り合わせる】‥アハセル

〔自下一〕[文]ありあは・す(下二)

①都合よくその場にある。持ち合わせる。好色五人女2「幸さいわい遣銀つかいぎんは―・す」

②折よくその場にいる。居合わせる。また、行きあう。武道伝来記「折ふし御ぜんに豊田隼人といふ大目付おおめつけ―・せ」

アリアン【Arian】

欧州宇宙機関が開発した衛星打上げ用のロケット。

アリー【‘Alī】

イスラムの第4代正統カリフ。ムハンマドの従弟で女婿。対立勢力により暗殺される。アリーとその子孫を支持する人々は、後にシーア派と呼ばれるようになった。(在位656〜661)(603〜661)

ア‐リーグ

アメリカン‐リーグの略。

アリーナ【arena】

(ラテン語で「砂」の意)

①古代ローマの円形競技場で、中央の砂を敷いた闘技場。

②舞台を、観客席が四方から取り囲む形式のホールやスポーツ施設。「―席」

→円形劇場

アリール‐き【アリール基】

〔化〕(aryl group)芳香族炭化水素の環から水素1原子を除いた残りの原子団の総称。フェニル基(C6H5‐)の類。

あり‐うち【有り内】

世の中によくあること。ありがち。東海道中膝栗毛8「ものの間違ひといふことは―だ」

アリウム【Allium ラテン】

ユリ科の観賞植物。代表はアリウム‐ギガンテウムで、中央アジア原産。大きな鱗茎をもち、花茎は円柱状で高さ1.5メートル、球状の花序は直径10センチメートル内外。花は紫紅色。また、広くはユリ科ネギ属植物(その学名)で、ネギ・ニラなど北半球温帯に約450種が分布、重要な食用植物を含む。

あり・うる【有り得る】

〔自下二〕

(文語の「ありう」の連体形を終止に使ったもの)あって差し支えない。そうなる可能性がある。「そういうことも―・うる」

あり‐お【あり丘】‥ヲ

そこにある山。一説に、荒いけわしい山。古事記下「わが逃げ登りし―の榛はりの木の枝」

ありおう【有王】‥ワウ

俊寛の忠僕。鬼界ヶ島に主を尋ね、その死後遺骨を高野山に納めて出家。(平家物語)

ありおう‐ざん【有王山】‥ワウ‥

京都府綴喜つづき郡井手町の東部にある丘陵。後醍醐天皇が笠置山から逃げ落ちた地。一説に高間山とする。

有王山

撮影:的場 啓

アリオスト【Ludovico Ariosto】

イタリア、ルネサンス期の詩人。フェラーラの貴族エステ家に仕えながら、後半生を騎士道物語の大作「狂えるオルランド」の執筆に費やす。ほかに喜劇「レーナ」「風刺詩」など。(1474〜1533)

あり‐おとし【蟻落し】

木材の端に蟻枘ありほぞをつくり、他の木の上からはめ込んで仕組むこと。→蟻掛ありかけ

あり‐おり【在り居り】‥ヲリ

あからさま。あるがまま。狂言、今参「殿様のやうに―に仰せられてはえ答へませぬ」

アリオン【Ariōn】

伝説的なギリシアの抒情詩人。前7〜6世紀の人。ギリシア悲劇の誕生にも貢献したと伝えられるが、作品は残っていない。海賊に襲われた時、イルカに救われたという。

あり‐か【在り処・在り所】

物のある所。人のいる所。所在。居所。源氏物語桐壺「たづね行くまぼろしもがな伝つてにても魂たまの―をそことしるべく」。「―をつきとめる」

あり‐か【在香・在臭】

(アリガとも)

①薫物たきもののよいにおい。拾玉集2「たがぬぎおける―なるらむ」

②くさみ。異臭。東関紀行「賤しきものの住みかにや、夜の宿り―ことにして」

③腋臭わきが。四十二の物争「み目のわろきと、―のあると」

ありが【有賀】

姓氏の一つ。

⇒ありが‐てつたろう【有賀鉄太郎】

あり‐がお【有り顔】‥ガホ

いかにもそうあるような顔つき。しばしば「…あり」に直ちに「顔」をつけた形でいう。源氏物語竹河「うちしめりて思ふこと―なり」

あり‐かけ【蟻掛】

(→)「蟻落し」に同じ。梁はりと根太ねだとの仕口しくちに用いるものにいう。

あり‐かず【有り数】

①人や物のある数。夫木和歌抄18「大宮人のけさの―」

②この世に生存する齢の数。よわい。古今和歌集賀「君が千歳の―にせむ」

あり‐かた【有り形・在り方】

①現在の形。すがた。ありさま。天武紀下「其の地の―を見しむ」

②当然こうなくてはならないという、物事のあるべき姿。「学問の―」

あり‐がた【有難】

(形容詞語幹)

⇒ありがた‐なみだ【有難涙】

⇒ありがた‐み【有難み】

⇒ありがた‐めいわく【有難迷惑】

⇒ありがた‐や【有難屋】

⇒ありがた‐やま【有難山】

あり‐がた・い【有り難い】

〔形〕[文]ありがた・し(ク)

①存在が稀である。なかなかありそうもない。珍しい。万葉集17「これを除おきてまたは―・し」

②生存しにくい。生きがたい。源氏物語東屋「世の中は―・くむつかしげなるものかな」

③(世にも珍しいほど)すぐれている。立派である。宇津保物語吹上上「いと―・き君と聞きたてまつるぞ」

④またとなく尊い。もったいない。恐れ多い。御伽草子、七草草子「帝釈天王は天降り給ひ、…汝が親を若くなさんとて薬を与へ給ふぞ―・き」。「―・い教え」

⑤(人の親切や好意などに対し)感謝したい気持である。身にしみてうれしい。梅暦「思ひがけない御隠居さまの―・いおぼしめし」。「君の心づかいが―・い」「―・く頂戴する」

⑥本当に恵まれていて、うれしい。「―・いことに雨は降らなかった」

あり‐がたち【有り形】

もとのままの有様。旧形。

ありがた‐なみだ【有難涙】

有り難く感じて出る涙。「―にくれる」

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐み【有難み】

有り難いと思う感じ。

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐めいわく【有難迷惑】

人の親切や好意がかえって余計な干渉で迷惑と感ぜられること。「―な話だ」

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐や【有難屋】

①神仏を盲信する人。

②権威ある人の説をむやみに尊ぶ人。

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐やま【有難山】

種々の語に「山」を添えていう洒落の一つ。ありがたい。金々先生栄花夢「これは―のとんびからす」

⇒あり‐がた【有難】

あり‐がち【有り勝ち】

世の中によくあること。ありうち。「若いころに―の態度」「雨の日に―な事故」

ありが‐てつたろう【有賀鉄太郎】‥ラウ

キリスト教神学者。京大教授。教父、特にオリゲネスの研究を行うとともに、ヘブライ的な存在論「ハヤトロギア」を提唱。(1899〜1977)

⇒ありが【有賀】

あり‐がとう【有り難う】‥ガタウ

(アリガタクの音便。下の「ございます」「存じます」の略された形)感謝の意をあらわす挨拶語。

あり‐がね【有り金】

現在、手許に所持する金銭。「―をはたいて買う」

あり‐かべ【蟻壁】

天井と蟻壁長押なげしとの間の壁。

⇒ありかべ‐なげし【蟻壁長押】

ありかべ‐なげし【蟻壁長押】

蟻壁の下、すなわち天井回縁まわりぶちと内法うちのり長押との間にある長押。

⇒あり‐かべ【蟻壁】

あり‐が‐ほ・し【在りが欲し】

〔形シク〕

世に生きていたい。住んでいたい。万葉集6「―・し住みよき里の荒るらく惜しも」

あり‐がよ・う【在り通ふ】‥ガヨフ

〔自四〕

常に通う。往来する。万葉集12「―・ふ人目を多み恋ひつつぞをる」

ありき【歩き】

出歩くこと。あるき。枕草子88「一の人の御―」

⇒ありき‐がみ【歩神】

⇒ありき‐ぞめ【歩き初め】

ありき‐がみ【歩神】

(→)「あるきがみ」に同じ。

⇒ありき【歩き】

ありき‐ぞめ【歩き初め】

(→)「あるきぞめ」に同じ。

⇒ありき【歩き】

あり‐きたり【在り来り】

もとからあること。普通にあって珍しくないこと。「―の言回し」「―な挨拶」

あり‐ぎぬ【鮮衣】

着下ろしたばかりの真新しい衣。須藤南翠、常陸帯「うなゐ少女は―に綺羅を装ひ」

ありきぬ‐の【あり衣の】

〔枕〕

「みへ(三重)」「さゑさゑ」「たから(宝)」「あり(在)」にかかる。

あり‐きり【有り限】

〔副〕

(アリギリとも)あるかぎり。ありたけ。

あり‐ぎれ【有り切れ・有り布】

有り合せのきれ。

あり・く【歩く】

〔自四〕

あちこち移動する意。人間以外のものの動作にも用い、乗物を使う場合にもいう。平安物語文学で多く使われ、万葉集や漢文訓読体では「あるく」が使われる。

①動きまわる。出あるく。経めぐる。伊勢物語「野に―・けど、心は空にて」。宇津保物語嵯峨院「面白き所々―・きて、をかしき所々見る」

②往来する。枕草子114「菰積みたる舟の―・くこそ」

③出回る。世に広まる。枕草子319「それより(この草子は)―・きそめたるなめり」

④とかくしつつ日を送る。(他の動詞に添えても使い)…してすごす。…しつづける。大鏡道隆「大臣になずらふる宣旨かぶらせ給ひて―・き給ひし御ありさま」。大和物語「かぎりなくかなしとのみ思ひ―・くほどに」

⑤(他の動詞に添えて)…してまわる。あちこちで…する。あれこれとたちまわって…する。宇津保物語吹上下「六十余国をおこなひ―・きけるを」

あり・く【在り来】

〔自カ変〕

そのまま経過する。年月を経て今にいたる。万葉集17「いにしへゆ―・きにければ」

あり‐くい【蟻食・食蟻獣】‥クヒ

アリクイ目(貧歯類)アリクイ科の哺乳類の総称。歯をもたず、前足の強い爪で蟻の巣を壊し、細長い舌を出して舐め取る。オオアリクイ・コアリクイ・ヒメアリクイの3属4種。いずれも中南米産。

オオアリクイ

提供:東京動物園協会

アリオスト【Ludovico Ariosto】

イタリア、ルネサンス期の詩人。フェラーラの貴族エステ家に仕えながら、後半生を騎士道物語の大作「狂えるオルランド」の執筆に費やす。ほかに喜劇「レーナ」「風刺詩」など。(1474〜1533)

あり‐おとし【蟻落し】

木材の端に蟻枘ありほぞをつくり、他の木の上からはめ込んで仕組むこと。→蟻掛ありかけ

あり‐おり【在り居り】‥ヲリ

あからさま。あるがまま。狂言、今参「殿様のやうに―に仰せられてはえ答へませぬ」

アリオン【Ariōn】

伝説的なギリシアの抒情詩人。前7〜6世紀の人。ギリシア悲劇の誕生にも貢献したと伝えられるが、作品は残っていない。海賊に襲われた時、イルカに救われたという。

あり‐か【在り処・在り所】

物のある所。人のいる所。所在。居所。源氏物語桐壺「たづね行くまぼろしもがな伝つてにても魂たまの―をそことしるべく」。「―をつきとめる」

あり‐か【在香・在臭】

(アリガとも)

①薫物たきもののよいにおい。拾玉集2「たがぬぎおける―なるらむ」

②くさみ。異臭。東関紀行「賤しきものの住みかにや、夜の宿り―ことにして」

③腋臭わきが。四十二の物争「み目のわろきと、―のあると」

ありが【有賀】

姓氏の一つ。

⇒ありが‐てつたろう【有賀鉄太郎】

あり‐がお【有り顔】‥ガホ

いかにもそうあるような顔つき。しばしば「…あり」に直ちに「顔」をつけた形でいう。源氏物語竹河「うちしめりて思ふこと―なり」

あり‐かけ【蟻掛】

(→)「蟻落し」に同じ。梁はりと根太ねだとの仕口しくちに用いるものにいう。

あり‐かず【有り数】

①人や物のある数。夫木和歌抄18「大宮人のけさの―」

②この世に生存する齢の数。よわい。古今和歌集賀「君が千歳の―にせむ」

あり‐かた【有り形・在り方】

①現在の形。すがた。ありさま。天武紀下「其の地の―を見しむ」

②当然こうなくてはならないという、物事のあるべき姿。「学問の―」

あり‐がた【有難】

(形容詞語幹)

⇒ありがた‐なみだ【有難涙】

⇒ありがた‐み【有難み】

⇒ありがた‐めいわく【有難迷惑】

⇒ありがた‐や【有難屋】

⇒ありがた‐やま【有難山】

あり‐がた・い【有り難い】

〔形〕[文]ありがた・し(ク)

①存在が稀である。なかなかありそうもない。珍しい。万葉集17「これを除おきてまたは―・し」

②生存しにくい。生きがたい。源氏物語東屋「世の中は―・くむつかしげなるものかな」

③(世にも珍しいほど)すぐれている。立派である。宇津保物語吹上上「いと―・き君と聞きたてまつるぞ」

④またとなく尊い。もったいない。恐れ多い。御伽草子、七草草子「帝釈天王は天降り給ひ、…汝が親を若くなさんとて薬を与へ給ふぞ―・き」。「―・い教え」

⑤(人の親切や好意などに対し)感謝したい気持である。身にしみてうれしい。梅暦「思ひがけない御隠居さまの―・いおぼしめし」。「君の心づかいが―・い」「―・く頂戴する」

⑥本当に恵まれていて、うれしい。「―・いことに雨は降らなかった」

あり‐がたち【有り形】

もとのままの有様。旧形。

ありがた‐なみだ【有難涙】

有り難く感じて出る涙。「―にくれる」

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐み【有難み】

有り難いと思う感じ。

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐めいわく【有難迷惑】

人の親切や好意がかえって余計な干渉で迷惑と感ぜられること。「―な話だ」

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐や【有難屋】

①神仏を盲信する人。

②権威ある人の説をむやみに尊ぶ人。

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐やま【有難山】

種々の語に「山」を添えていう洒落の一つ。ありがたい。金々先生栄花夢「これは―のとんびからす」

⇒あり‐がた【有難】

あり‐がち【有り勝ち】

世の中によくあること。ありうち。「若いころに―の態度」「雨の日に―な事故」

ありが‐てつたろう【有賀鉄太郎】‥ラウ

キリスト教神学者。京大教授。教父、特にオリゲネスの研究を行うとともに、ヘブライ的な存在論「ハヤトロギア」を提唱。(1899〜1977)

⇒ありが【有賀】

あり‐がとう【有り難う】‥ガタウ

(アリガタクの音便。下の「ございます」「存じます」の略された形)感謝の意をあらわす挨拶語。

あり‐がね【有り金】

現在、手許に所持する金銭。「―をはたいて買う」

あり‐かべ【蟻壁】

天井と蟻壁長押なげしとの間の壁。

⇒ありかべ‐なげし【蟻壁長押】

ありかべ‐なげし【蟻壁長押】

蟻壁の下、すなわち天井回縁まわりぶちと内法うちのり長押との間にある長押。

⇒あり‐かべ【蟻壁】

あり‐が‐ほ・し【在りが欲し】

〔形シク〕

世に生きていたい。住んでいたい。万葉集6「―・し住みよき里の荒るらく惜しも」

あり‐がよ・う【在り通ふ】‥ガヨフ

〔自四〕

常に通う。往来する。万葉集12「―・ふ人目を多み恋ひつつぞをる」

ありき【歩き】

出歩くこと。あるき。枕草子88「一の人の御―」

⇒ありき‐がみ【歩神】

⇒ありき‐ぞめ【歩き初め】

ありき‐がみ【歩神】

(→)「あるきがみ」に同じ。

⇒ありき【歩き】

ありき‐ぞめ【歩き初め】

(→)「あるきぞめ」に同じ。

⇒ありき【歩き】

あり‐きたり【在り来り】

もとからあること。普通にあって珍しくないこと。「―の言回し」「―な挨拶」

あり‐ぎぬ【鮮衣】

着下ろしたばかりの真新しい衣。須藤南翠、常陸帯「うなゐ少女は―に綺羅を装ひ」

ありきぬ‐の【あり衣の】

〔枕〕

「みへ(三重)」「さゑさゑ」「たから(宝)」「あり(在)」にかかる。

あり‐きり【有り限】

〔副〕

(アリギリとも)あるかぎり。ありたけ。

あり‐ぎれ【有り切れ・有り布】

有り合せのきれ。

あり・く【歩く】

〔自四〕

あちこち移動する意。人間以外のものの動作にも用い、乗物を使う場合にもいう。平安物語文学で多く使われ、万葉集や漢文訓読体では「あるく」が使われる。

①動きまわる。出あるく。経めぐる。伊勢物語「野に―・けど、心は空にて」。宇津保物語嵯峨院「面白き所々―・きて、をかしき所々見る」

②往来する。枕草子114「菰積みたる舟の―・くこそ」

③出回る。世に広まる。枕草子319「それより(この草子は)―・きそめたるなめり」

④とかくしつつ日を送る。(他の動詞に添えても使い)…してすごす。…しつづける。大鏡道隆「大臣になずらふる宣旨かぶらせ給ひて―・き給ひし御ありさま」。大和物語「かぎりなくかなしとのみ思ひ―・くほどに」

⑤(他の動詞に添えて)…してまわる。あちこちで…する。あれこれとたちまわって…する。宇津保物語吹上下「六十余国をおこなひ―・きけるを」

あり・く【在り来】

〔自カ変〕

そのまま経過する。年月を経て今にいたる。万葉集17「いにしへゆ―・きにければ」

あり‐くい【蟻食・食蟻獣】‥クヒ

アリクイ目(貧歯類)アリクイ科の哺乳類の総称。歯をもたず、前足の強い爪で蟻の巣を壊し、細長い舌を出して舐め取る。オオアリクイ・コアリクイ・ヒメアリクイの3属4種。いずれも中南米産。

オオアリクイ

提供:東京動物園協会

ありくに【有国・在国】

平安中期の刀工。宗近の門弟。渡辺綱が羅生門で鬼の腕を斬った刀はその作と伝える。助友。(948頃〜1019)

あり‐ぐも【蟻蜘蛛】

ハエトリグモ科のクモ。体長約9ミリメートル。赤褐色または黒色で、形はアリに酷似する。網を張らず、樹上を歩きまわって昆虫を捕食する。本州以南に分布。近縁種にヤサアリグモなどがある。

あり‐ぐる・し【在り苦し】

〔形シク〕

居づらい。狭衣物語1「―・しくおぼす折々もあるべし」

あり‐げ【有りげ】

ありそうなさま。源氏物語夕顔「何の心ばせ―もなく」。「いわく―な品物」

アリゲーター【alligator】

ワニ目アリゲーター科の一属。吻が幅広く、下の4番目の歯は口を閉じると外から見えない。北アメリカ南部にすむミシシッピワニと、長江にすむヨウスコウワニとがある。広くは、アリゲーター科のワニの総称で、カイマンなどを含む。

ありげ‐けみ【有毛検見】

江戸時代の年貢検見法の一種。検地帳に登録された田畑の等級にかかわらず、坪刈により年々の収穫高を検査し、それに応じて年貢の収納高を決めること。これに基づいて年貢を徴収することを有毛取ありげとりという。→畝引せびき検見

あり‐ごと【有り事】

ありのままの事。

ありさか【有坂】

姓氏の一つ。

⇒ありさか‐なりあきら【有坂成章】

⇒ありさか‐ひでよ【有坂秀世】

ありさか‐なりあきら【有坂成章】

軍人・技術家。陸軍中将。岩国生れ。1898年(明治31)に有坂式速射野砲を発明。男爵。(1852〜1915)

⇒ありさか【有坂】

ありさか‐ひでよ【有坂秀世】

国語学者。広島県生れ。東大卒。一般音韻論・国語音韻史の領域で業績をあげた。著「国語音韻史の研究」「音韻論」。(1908〜1952)

⇒ありさか【有坂】

あり‐さき【蟻先・衽先】

(アマリサキの約という)袍ほうや直衣のうしの裾の襴らんの両側へ張り出した部分。→縫腋ほうえきの袍(図)

あり‐さし【蟻差】

板のそりを防ぐために、木目と直角に鳩尾形の溝をほって、細い木(蟻桟)をはめること。

あり‐さま【有様】

①物事のようす。状態。土佐日記「月あかければ、いとよく―見ゆ」。「戦いの―」「みじめな―」

②人の身分。境遇。源氏物語宿木「数ならぬ―なめれば、必ず人笑へに憂き事いでこんものぞ」

あり‐さま

〔代〕

(近世庶民の語)お前さま。あなたさま。

アリザリン【alizarin】

美麗な紅色の色素。アカネの根からとれるが、今は人工的に製造する。アルカリに溶解して赤紫色となり、種々の金属塩と結合すると異なった色の不溶性色素を作る。染料に用いる。

あり‐さ・る【在り去る】

〔自四〕

そのままの状態で経過する。万葉集17「―・りて後も逢はむと思へこそ」

ありさわ【有沢】‥サハ

姓氏の一つ。

⇒ありさわ‐ひろみ【有沢広巳】

ありさわ‐ひろみ【有沢広巳】‥サハ‥

経済学者・統計学者。高知県生れ。東大卒、同教授。戦後復興期の傾斜生産方式を提唱するなど経済政策・産業政策に主導的役割を果たす。(1896〜1988)

有沢広巳

提供:毎日新聞社

ありくに【有国・在国】

平安中期の刀工。宗近の門弟。渡辺綱が羅生門で鬼の腕を斬った刀はその作と伝える。助友。(948頃〜1019)

あり‐ぐも【蟻蜘蛛】

ハエトリグモ科のクモ。体長約9ミリメートル。赤褐色または黒色で、形はアリに酷似する。網を張らず、樹上を歩きまわって昆虫を捕食する。本州以南に分布。近縁種にヤサアリグモなどがある。

あり‐ぐる・し【在り苦し】

〔形シク〕

居づらい。狭衣物語1「―・しくおぼす折々もあるべし」

あり‐げ【有りげ】

ありそうなさま。源氏物語夕顔「何の心ばせ―もなく」。「いわく―な品物」

アリゲーター【alligator】

ワニ目アリゲーター科の一属。吻が幅広く、下の4番目の歯は口を閉じると外から見えない。北アメリカ南部にすむミシシッピワニと、長江にすむヨウスコウワニとがある。広くは、アリゲーター科のワニの総称で、カイマンなどを含む。

ありげ‐けみ【有毛検見】

江戸時代の年貢検見法の一種。検地帳に登録された田畑の等級にかかわらず、坪刈により年々の収穫高を検査し、それに応じて年貢の収納高を決めること。これに基づいて年貢を徴収することを有毛取ありげとりという。→畝引せびき検見

あり‐ごと【有り事】

ありのままの事。

ありさか【有坂】

姓氏の一つ。

⇒ありさか‐なりあきら【有坂成章】

⇒ありさか‐ひでよ【有坂秀世】

ありさか‐なりあきら【有坂成章】

軍人・技術家。陸軍中将。岩国生れ。1898年(明治31)に有坂式速射野砲を発明。男爵。(1852〜1915)

⇒ありさか【有坂】

ありさか‐ひでよ【有坂秀世】

国語学者。広島県生れ。東大卒。一般音韻論・国語音韻史の領域で業績をあげた。著「国語音韻史の研究」「音韻論」。(1908〜1952)

⇒ありさか【有坂】

あり‐さき【蟻先・衽先】

(アマリサキの約という)袍ほうや直衣のうしの裾の襴らんの両側へ張り出した部分。→縫腋ほうえきの袍(図)

あり‐さし【蟻差】

板のそりを防ぐために、木目と直角に鳩尾形の溝をほって、細い木(蟻桟)をはめること。

あり‐さま【有様】

①物事のようす。状態。土佐日記「月あかければ、いとよく―見ゆ」。「戦いの―」「みじめな―」

②人の身分。境遇。源氏物語宿木「数ならぬ―なめれば、必ず人笑へに憂き事いでこんものぞ」

あり‐さま

〔代〕

(近世庶民の語)お前さま。あなたさま。

アリザリン【alizarin】

美麗な紅色の色素。アカネの根からとれるが、今は人工的に製造する。アルカリに溶解して赤紫色となり、種々の金属塩と結合すると異なった色の不溶性色素を作る。染料に用いる。

あり‐さ・る【在り去る】

〔自四〕

そのままの状態で経過する。万葉集17「―・りて後も逢はむと思へこそ」

ありさわ【有沢】‥サハ

姓氏の一つ。

⇒ありさわ‐ひろみ【有沢広巳】

ありさわ‐ひろみ【有沢広巳】‥サハ‥

経済学者・統計学者。高知県生れ。東大卒、同教授。戦後復興期の傾斜生産方式を提唱するなど経済政策・産業政策に主導的役割を果たす。(1896〜1988)

有沢広巳

提供:毎日新聞社

⇒ありさわ【有沢】

あり‐さん【阿里山】

(Alishan)台湾、嘉義市の東部にある山。また、玉山(新高山)の西方一帯の山地の総称。主峰大塔山は標高2663メートル。桧の良材で名高い。

あり‐ざん【蟻桟】

(アリサンとも)(→)吸付すいつき桟に同じ。

あり‐し【在りし】

(連体詞的に用いる)

①以前の。前に述べた。蜻蛉日記中「―浜べを思ひ出づる心ちのしのびがたきにまけて」

②生前の。「―日の思い出」

⇒ありし‐ながら

⇒ありし‐よ【在りし世】

あり‐じごく【蟻地獄】‥ヂ‥

①ウスバカゲロウの幼虫。体長約1センチメートル、土灰色で細いとげがあり、泥をかぶっている。縁の下などの乾いた土砂にすりばち状の穴を掘って隠れ、すべり落ちたアリなどの小動物をやっとこ状の大顎で捕食。あとびさり。あとしざり。すりばちむし。〈[季]夏〉

アリジゴク

撮影:海野和男

⇒ありさわ【有沢】

あり‐さん【阿里山】

(Alishan)台湾、嘉義市の東部にある山。また、玉山(新高山)の西方一帯の山地の総称。主峰大塔山は標高2663メートル。桧の良材で名高い。

あり‐ざん【蟻桟】

(アリサンとも)(→)吸付すいつき桟に同じ。

あり‐し【在りし】

(連体詞的に用いる)

①以前の。前に述べた。蜻蛉日記中「―浜べを思ひ出づる心ちのしのびがたきにまけて」

②生前の。「―日の思い出」

⇒ありし‐ながら

⇒ありし‐よ【在りし世】

あり‐じごく【蟻地獄】‥ヂ‥

①ウスバカゲロウの幼虫。体長約1センチメートル、土灰色で細いとげがあり、泥をかぶっている。縁の下などの乾いた土砂にすりばち状の穴を掘って隠れ、すべり落ちたアリなどの小動物をやっとこ状の大顎で捕食。あとびさり。あとしざり。すりばちむし。〈[季]夏〉

アリジゴク

撮影:海野和男

アリジゴクの穴

撮影:海野和男

アリジゴクの穴

撮影:海野和男

②1の作る、すりばち状の穴。容易に抜け出せない苦しい状況。

ありし‐ながら

昔のまま。以前のまま。また、生前のまま。源氏物語夕顔「―うち臥したりつるさま」

⇒あり‐し【在りし】

ありしま【有島】

姓氏の一つ。

⇒ありしま‐いくま【有島生馬】

⇒ありしま‐たけお【有島武郎】

ありしま‐いくま【有島生馬】

洋画家・文学者。本名、壬生馬みぶま。有島武郎は兄、里見弴とんは弟。横浜生れ。藤島武二に学び、渡欧。「白樺」同人となり、日本で最初にセザンヌを紹介。(1882〜1974)

有島生馬

撮影:田沼武能

②1の作る、すりばち状の穴。容易に抜け出せない苦しい状況。

ありし‐ながら

昔のまま。以前のまま。また、生前のまま。源氏物語夕顔「―うち臥したりつるさま」

⇒あり‐し【在りし】

ありしま【有島】

姓氏の一つ。

⇒ありしま‐いくま【有島生馬】

⇒ありしま‐たけお【有島武郎】

ありしま‐いくま【有島生馬】

洋画家・文学者。本名、壬生馬みぶま。有島武郎は兄、里見弴とんは弟。横浜生れ。藤島武二に学び、渡欧。「白樺」同人となり、日本で最初にセザンヌを紹介。(1882〜1974)

有島生馬

撮影:田沼武能

⇒ありしま【有島】

ありしま‐たけお【有島武郎】‥ヲ

小説家。東京生れ。有島生馬・里見弴の兄。札幌農学校卒。「白樺」の同人。人道主義的傾向が強く、思想的苦悩の結果財産を放棄。作「宣言」「或る女」「カインの末裔」「生れ出づる悩み」など。自殺。(1878〜1923)

有島武郎

提供:毎日新聞社

⇒ありしま【有島】

ありしま‐たけお【有島武郎】‥ヲ

小説家。東京生れ。有島生馬・里見弴の兄。札幌農学校卒。「白樺」の同人。人道主義的傾向が強く、思想的苦悩の結果財産を放棄。作「宣言」「或る女」「カインの末裔」「生れ出づる悩み」など。自殺。(1878〜1923)

有島武郎

提供:毎日新聞社

→作品:『或る女』

→作品:『生まれいずる悩み』

→作品:『一房の葡萄』

⇒ありしま【有島】

あり‐しょ【在り所】

人のいるところ。物のあるところ。浄瑠璃、女殺油地獄「―の知れた紙入れ」

ありし‐よ【在りし世】

①過ぎ去った昔。往時。源氏物語賢木「―の名残だになき浦島に」

②(栄えて)生きていた時。

⇒あり‐し【在りし】

あり‐しょくぶつ【蟻植物】

アリと共生する植物。アリは生息する植物から食物を得、害虫の侵入を防ぐ。熱帯のアリアカシア・アリノストリデの類。

あり‐す【在り巣】

鳥または虫のすむ巣。躬恒集「梅が枝に来住む―の鶯は」

あり‐すい【蟻吸】‥スヒ

キツツキ目キツツキ科アリスイ亜科の鳥。スズメ大で褐色、黒斑がある。北海道や東北地方北部で繁殖し、冬鳥として本州以南に渡る。蟻を捕食するところからの名。

アリスイ

撮影:小宮輝之

→作品:『或る女』

→作品:『生まれいずる悩み』

→作品:『一房の葡萄』

⇒ありしま【有島】

あり‐しょ【在り所】

人のいるところ。物のあるところ。浄瑠璃、女殺油地獄「―の知れた紙入れ」

ありし‐よ【在りし世】

①過ぎ去った昔。往時。源氏物語賢木「―の名残だになき浦島に」

②(栄えて)生きていた時。

⇒あり‐し【在りし】

あり‐しょくぶつ【蟻植物】

アリと共生する植物。アリは生息する植物から食物を得、害虫の侵入を防ぐ。熱帯のアリアカシア・アリノストリデの類。

あり‐す【在り巣】

鳥または虫のすむ巣。躬恒集「梅が枝に来住む―の鶯は」

あり‐すい【蟻吸】‥スヒ

キツツキ目キツツキ科アリスイ亜科の鳥。スズメ大で褐色、黒斑がある。北海道や東北地方北部で繁殖し、冬鳥として本州以南に渡る。蟻を捕食するところからの名。

アリスイ

撮影:小宮輝之

ありすがわ‐の‐みや【有栖川宮】‥ガハ‥

(京都紫野大徳寺付近の有栖川に宮の墓所があったからいう)四親王家の一つ。1625年(寛永2)後陽成天皇の皇子好仁親王が高松宮と称。67年(寛文7)後西ごさい天皇の皇子幸仁親王が継承。72年に有栖川宮と改称し、威仁たけひと親王(1862〜1913)まで10代300年余りに及んだ。熾仁たるひと親王(1835〜1895)は第9代。高松宮がその祭祀を継ぐ。

あり‐すぐ・す【在り過す】

〔他四〕

そのままの状態で月日を送る。栄華物語初花「そのままに精進・斎戒いもいをしつつ―・し」

アリスタルコス【Aristarchos】

①サモスのアリスタルコス。古代ギリシアの天文学者。地動説の先駆者。(前310頃〜前230頃)

②サモトラケのアリスタルコス。アレクサンドリアの文献学者。ホメロスその他のギリシア詩人の作を注釈・校訂した。(前216頃〜前144)

アリスティッポス【Aristippos】

古代ギリシアの哲学者。ソクラテスに学び、後にキュレネにキュレネ学派を創始。快楽主義者。(前435頃〜前355頃)

アリストクラシー【aristocracy】

①貴族制。貴族政治。

②貴族階級。

アリストクラティック【aristocratic】

貴族的。

アリストテレス【Aristotelēs】

古代ギリシアの哲学者。プラトンの弟子であり、またその批判者。プラトンは事物の本質をイデアと名づけ、超越的なものとしたが、アリストテレスはそれを形相(エイドス)と名づけ、存在者に内在するものとした。形相と質料は存在者を構成する不可分の2原理として、前者が現実態、後者が可能態とも呼ばれる。アテネにリュケイオンという学校を開き(その学徒はペリパトス(逍遥)学派と呼ばれる)、その研究は論理・自然・社会・芸術のあらゆる方面に及んだ。「形而上学」「自然学」をはじめ、論理学・倫理学・政治学・詩学・博物学などに関する多数の著作がある。(前384〜前322)

⇒アリストテレス‐しゅぎ【アリストテレス主義】

⇒アリストテレス‐の‐ちょうちん【アリストテレスの提灯】

アリストテレス‐しゅぎ【アリストテレス主義】

アリストテレスの考え方を受けついでいる哲学上の考え方をいう。ペリパトス学派の後、アリストテレス哲学は中世のアラビア哲学・スコラ学に継承され、近世には近代自然科学の側から批判されたにもかかわらず、ライプニッツ・ヘーゲルなどにも影響を与え、新スコラ学で再興。

⇒アリストテレス【Aristotelēs】

アリストテレス‐の‐ちょうちん【アリストテレスの提灯】‥チヤウ‥

〔生〕ウニ類の口部にある咀嚼器官。約30個の骨状物とそれを動かす筋肉とから成る。アリストテレスが初めて記載。

⇒アリストテレス【Aristotelēs】

アリストファネス【Aristophanēs】

①古代ギリシアの喜劇作者。ペロポネソス戦争前後のアテナイ動揺期に際し、政治・社会・学芸などについて辛辣無比な諷刺を「雲」「平和」「鳥」「女の平和」「蛙」などの作(11編現存)で試みた。(前445頃〜前385頃)

②アレクサンドリアの文献学者。ホメロスなどの校訂者。(前257頃〜前180頃)

あり‐すん【有寸】

〔建〕材木の実際の寸法。実寸じっすん。

ありそ【荒磯】

アライソの約。万葉集17「越の海の―の波も」

⇒ありそ‐うみ【荒磯海】

⇒ありそ‐なみ【荒磯波】

⇒ありそ‐まつ【荒磯松】

⇒ありそ‐み【荒磯廻】

ありそ‐うみ【荒磯海】

①荒磯の海。古今和歌集序「―の浜の真砂は」

②(「有磯海」と書く)富山県高岡市伏木港辺から射水いみず・氷見両市沿岸にかけての近海の古称。また、富山湾の別称。(歌枕)

⇒ありそ【荒磯】

アリゾナ【Arizona】

アメリカ合衆国南西部の州。鉱業が盛ん。州都フェニックス。→アメリカ合衆国(図)

ありそ‐なみ【荒磯波】

[一]〔名〕

⇒あらいそなみ。

[二]〔枕〕

「あり(在り)」にかかる。万葉集13「―ありても見むと」

⇒ありそ【荒磯】

ありそ‐まつ【荒磯松】

荒磯に生えている松。

⇒ありそ【荒磯】

ありそ‐み【荒磯廻】

荒磯をめぐること。万葉集12「―に吾が衣手は沾ぬれにけるかも」

⇒ありそ【荒磯】

ありた【有田】

佐賀県西部、西松浦郡にある町。有田焼の産地。

⇒ありた‐やき【有田焼】

ありだ【有田】

和歌山県北部の市。有田蜜柑みかんの主産地。人口3万2千。

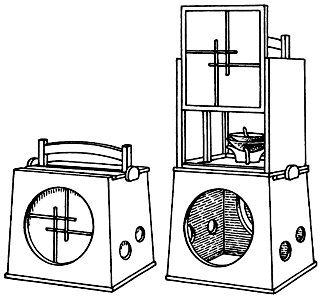

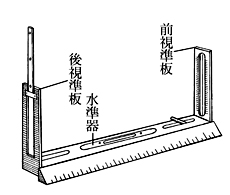

アリダード【alidade】

水準器を取りつけた定規および前後二つの視準板で、方向・傾斜を測定し図示する器械。主に平板測量に用いる。

アリダード

ありすがわ‐の‐みや【有栖川宮】‥ガハ‥

(京都紫野大徳寺付近の有栖川に宮の墓所があったからいう)四親王家の一つ。1625年(寛永2)後陽成天皇の皇子好仁親王が高松宮と称。67年(寛文7)後西ごさい天皇の皇子幸仁親王が継承。72年に有栖川宮と改称し、威仁たけひと親王(1862〜1913)まで10代300年余りに及んだ。熾仁たるひと親王(1835〜1895)は第9代。高松宮がその祭祀を継ぐ。

あり‐すぐ・す【在り過す】

〔他四〕

そのままの状態で月日を送る。栄華物語初花「そのままに精進・斎戒いもいをしつつ―・し」

アリスタルコス【Aristarchos】

①サモスのアリスタルコス。古代ギリシアの天文学者。地動説の先駆者。(前310頃〜前230頃)

②サモトラケのアリスタルコス。アレクサンドリアの文献学者。ホメロスその他のギリシア詩人の作を注釈・校訂した。(前216頃〜前144)

アリスティッポス【Aristippos】

古代ギリシアの哲学者。ソクラテスに学び、後にキュレネにキュレネ学派を創始。快楽主義者。(前435頃〜前355頃)

アリストクラシー【aristocracy】

①貴族制。貴族政治。

②貴族階級。

アリストクラティック【aristocratic】

貴族的。

アリストテレス【Aristotelēs】

古代ギリシアの哲学者。プラトンの弟子であり、またその批判者。プラトンは事物の本質をイデアと名づけ、超越的なものとしたが、アリストテレスはそれを形相(エイドス)と名づけ、存在者に内在するものとした。形相と質料は存在者を構成する不可分の2原理として、前者が現実態、後者が可能態とも呼ばれる。アテネにリュケイオンという学校を開き(その学徒はペリパトス(逍遥)学派と呼ばれる)、その研究は論理・自然・社会・芸術のあらゆる方面に及んだ。「形而上学」「自然学」をはじめ、論理学・倫理学・政治学・詩学・博物学などに関する多数の著作がある。(前384〜前322)

⇒アリストテレス‐しゅぎ【アリストテレス主義】

⇒アリストテレス‐の‐ちょうちん【アリストテレスの提灯】

アリストテレス‐しゅぎ【アリストテレス主義】

アリストテレスの考え方を受けついでいる哲学上の考え方をいう。ペリパトス学派の後、アリストテレス哲学は中世のアラビア哲学・スコラ学に継承され、近世には近代自然科学の側から批判されたにもかかわらず、ライプニッツ・ヘーゲルなどにも影響を与え、新スコラ学で再興。

⇒アリストテレス【Aristotelēs】

アリストテレス‐の‐ちょうちん【アリストテレスの提灯】‥チヤウ‥

〔生〕ウニ類の口部にある咀嚼器官。約30個の骨状物とそれを動かす筋肉とから成る。アリストテレスが初めて記載。

⇒アリストテレス【Aristotelēs】

アリストファネス【Aristophanēs】

①古代ギリシアの喜劇作者。ペロポネソス戦争前後のアテナイ動揺期に際し、政治・社会・学芸などについて辛辣無比な諷刺を「雲」「平和」「鳥」「女の平和」「蛙」などの作(11編現存)で試みた。(前445頃〜前385頃)

②アレクサンドリアの文献学者。ホメロスなどの校訂者。(前257頃〜前180頃)

あり‐すん【有寸】

〔建〕材木の実際の寸法。実寸じっすん。

ありそ【荒磯】

アライソの約。万葉集17「越の海の―の波も」

⇒ありそ‐うみ【荒磯海】

⇒ありそ‐なみ【荒磯波】

⇒ありそ‐まつ【荒磯松】

⇒ありそ‐み【荒磯廻】

ありそ‐うみ【荒磯海】

①荒磯の海。古今和歌集序「―の浜の真砂は」

②(「有磯海」と書く)富山県高岡市伏木港辺から射水いみず・氷見両市沿岸にかけての近海の古称。また、富山湾の別称。(歌枕)

⇒ありそ【荒磯】

アリゾナ【Arizona】

アメリカ合衆国南西部の州。鉱業が盛ん。州都フェニックス。→アメリカ合衆国(図)

ありそ‐なみ【荒磯波】

[一]〔名〕

⇒あらいそなみ。

[二]〔枕〕

「あり(在り)」にかかる。万葉集13「―ありても見むと」

⇒ありそ【荒磯】

ありそ‐まつ【荒磯松】

荒磯に生えている松。

⇒ありそ【荒磯】

ありそ‐み【荒磯廻】

荒磯をめぐること。万葉集12「―に吾が衣手は沾ぬれにけるかも」

⇒ありそ【荒磯】

ありた【有田】

佐賀県西部、西松浦郡にある町。有田焼の産地。

⇒ありた‐やき【有田焼】

ありだ【有田】

和歌山県北部の市。有田蜜柑みかんの主産地。人口3万2千。

アリダード【alidade】

水準器を取りつけた定規および前後二つの視準板で、方向・傾斜を測定し図示する器械。主に平板測量に用いる。

アリダード

あり‐だか【有り高】

現在あるだけの数量。現在高。

ありたき‐まま【在りたき儘】

自分のしたいまま。思うがまま。気随。武道伝来記「―に日を送り」

あり‐たけ【有り丈】

〔名・副〕

あるかぎり全部。ありったけ。「誠意の―を示す」

⇒ありたけ‐こたけ【有丈小丈】

あり‐たけ【蟻茸】

子嚢菌類に属する菌。アリをたおし、死体上に小さなきのこを作る。いわゆる冬虫夏草とうちゅうかそうの一つ。

ありたけ‐こたけ【有丈小丈】

「ありたけ」を強めていう語。浄瑠璃、心中天の網島「―引き出しても継切一尺あらばこそ」

⇒あり‐たけ【有り丈】

ありた‐そう【有田草】‥サウ

①アカザ科の一年生帰化植物。北米大陸の原産。高さ約80センチメートル。葉はアカザに似るが、ずっと細い。夏、葉の付け根に緑色の花を綴る。茎・葉は強烈な臭いを持つ。干して駆虫・健胃・解熱・鎮痙剤に用い、古くは薬用に栽培。同属の帰化植物ケアリタソウ・アメリカアリタソウなども多く自生。土荊芥。

②荊芥けいがいの別称。

あり‐た・つ【在り立つ】

〔自四〕

①ずっと立っている。万葉集13「島の崎々―・てる花橘を」

②くり返し出で立つ。古事記上「さ婚よばひに―・たし」

あり‐たもとお・る【在り回る】‥タモトホル

〔自四〕

めぐり歩きつづける。万葉集17「ま幸さきくも―・り」

ありた‐やき【有田焼】

佐賀県の有田町を中心とした地域で作られる磁器の総称。朝鮮から渡来した李参平りさんぺいの創始とされ、江戸時代初期に日本で初めて磁器を焼成。近隣の伊万里いまり港から全国に向けて積み出したので、伊万里焼ともいう。

⇒ありた【有田】

ありちがた【在千潟】

〔枕〕

「あり」にかかる。万葉集12「―あり慰めて行かめども」

あり‐づか【蟻塚・垤】

アリが地中に巣を作るために地表に持ち出した土砂でできた山。また、土や落葉を塚のように積み上げて作ったアリ・シロアリの巣。蟻の塔。蟻封。丘垤きゅうてつ。蟻垤ぎてつ。ぎちょう。

⇒ありづか‐むし【蟻塚虫】

ありづか‐むし【蟻塚虫】

アリヅカムシ科の甲虫の総称。体長1.5〜3ミリメートル。褐色で、種類によりアリの巣や朽木の中などにすむ。

アリヅカムシ

撮影:海野和男

あり‐だか【有り高】

現在あるだけの数量。現在高。

ありたき‐まま【在りたき儘】

自分のしたいまま。思うがまま。気随。武道伝来記「―に日を送り」

あり‐たけ【有り丈】

〔名・副〕

あるかぎり全部。ありったけ。「誠意の―を示す」

⇒ありたけ‐こたけ【有丈小丈】

あり‐たけ【蟻茸】

子嚢菌類に属する菌。アリをたおし、死体上に小さなきのこを作る。いわゆる冬虫夏草とうちゅうかそうの一つ。

ありたけ‐こたけ【有丈小丈】

「ありたけ」を強めていう語。浄瑠璃、心中天の網島「―引き出しても継切一尺あらばこそ」

⇒あり‐たけ【有り丈】

ありた‐そう【有田草】‥サウ

①アカザ科の一年生帰化植物。北米大陸の原産。高さ約80センチメートル。葉はアカザに似るが、ずっと細い。夏、葉の付け根に緑色の花を綴る。茎・葉は強烈な臭いを持つ。干して駆虫・健胃・解熱・鎮痙剤に用い、古くは薬用に栽培。同属の帰化植物ケアリタソウ・アメリカアリタソウなども多く自生。土荊芥。

②荊芥けいがいの別称。

あり‐た・つ【在り立つ】

〔自四〕

①ずっと立っている。万葉集13「島の崎々―・てる花橘を」

②くり返し出で立つ。古事記上「さ婚よばひに―・たし」

あり‐たもとお・る【在り回る】‥タモトホル

〔自四〕

めぐり歩きつづける。万葉集17「ま幸さきくも―・り」

ありた‐やき【有田焼】

佐賀県の有田町を中心とした地域で作られる磁器の総称。朝鮮から渡来した李参平りさんぺいの創始とされ、江戸時代初期に日本で初めて磁器を焼成。近隣の伊万里いまり港から全国に向けて積み出したので、伊万里焼ともいう。

⇒ありた【有田】

ありちがた【在千潟】

〔枕〕

「あり」にかかる。万葉集12「―あり慰めて行かめども」

あり‐づか【蟻塚・垤】

アリが地中に巣を作るために地表に持ち出した土砂でできた山。また、土や落葉を塚のように積み上げて作ったアリ・シロアリの巣。蟻の塔。蟻封。丘垤きゅうてつ。蟻垤ぎてつ。ぎちょう。

⇒ありづか‐むし【蟻塚虫】

ありづか‐むし【蟻塚虫】

アリヅカムシ科の甲虫の総称。体長1.5〜3ミリメートル。褐色で、種類によりアリの巣や朽木の中などにすむ。

アリヅカムシ

撮影:海野和男

⇒あり‐づか【蟻塚・垤】

あり‐つかわ・し【有り付かはし】‥ツカハシ

〔形シク〕

似つかわしい。似合わしい。住吉物語「姿ありさま―・しく」

あり‐つき【在り付き】

住みつくこと。落ち着くこと。特に仕官や就職によって生活安定の道を得ること。また、その仕官・就職の口。浄瑠璃、伊賀越道中双六「只今の住所はいづく、―とてもあらざるか」

⇒ありつき‐がお【在り付き顔】

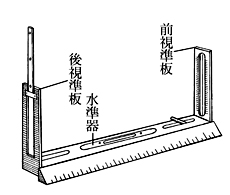

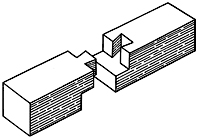

あり‐つぎ【蟻継】

蟻枘ありほぞの方式で木材をつぐこと。

蟻継

⇒あり‐づか【蟻塚・垤】

あり‐つかわ・し【有り付かはし】‥ツカハシ

〔形シク〕

似つかわしい。似合わしい。住吉物語「姿ありさま―・しく」

あり‐つき【在り付き】

住みつくこと。落ち着くこと。特に仕官や就職によって生活安定の道を得ること。また、その仕官・就職の口。浄瑠璃、伊賀越道中双六「只今の住所はいづく、―とてもあらざるか」

⇒ありつき‐がお【在り付き顔】

あり‐つぎ【蟻継】

蟻枘ありほぞの方式で木材をつぐこと。

蟻継

ありつき‐がお【在り付き顔】‥ガホ

落ち着いた顔つき。物馴れた様子。更級日記「馴れたる人はこよなく何事につけても―に」

⇒あり‐つき【在り付き】

あり‐つ・く【在り付く】

[一]〔自五〕

①生まれつく。源氏物語蓬生「もとより―・きたるさやうのなみなみの人は」

②物事に慣れる。源氏物語蓬生「さる方に―・きたりし」

③似あう。しっくりと合う。(多くは下を打消にして用いる)源氏物語総角「につかはしからぬをさし縫ひ着つつ、―・かずとりつくろひたる姿どもの」

④住みつく。落ち着く。安住する。今昔物語集10「国に大水出で、人を流し里を失ふ。然れば、民―・く事かたし」

⑤夫婦となって住みつく。同棲する。宇治拾遺物語3「わざと―・きたる男となくて、ただ時々かよふ人などぞありける」

⑥生活の道を得る。暮しをたてる。唐物語「世に―・かむことを稼ぎいとなむ」

⑦仕官する。就職する。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「紀州屋敷に―・かずとも御直人おじきびとになつたがようござりませうな」

⑧望んでいたものを手に入れる。「仕事に―・く」「やっとめしに―・く」

[二]〔他下二〕

①そこに落ち着かせる。落ち着いて暮らせるようにする。

②縁づける。

アリッサム【Alyssum ラテン】

アブラナ科の観賞植物。数種をロック‐ガーデンや花壇に植え、丈低く、黄色の小花を多くつける。宿根アリッサムと称。花壇に植栽する一年草アリッサムは別属。地中海原産で白・紫紅色の小花をつける。また、広くはアブラナ科ニワナズナ属植物で、約150種が地中海からシベリアに分布。

ありっ‐たけ【有りっ丈】

〔名・副〕

(アリタケの促音化)あるかぎり全部。「―の力を出す」「金を―使う」

あり‐つり【蟻吊】

吊木の先を蟻枘ありほぞにして天井竿縁さおぶちなどを吊る法。

あり‐つる【有りつる】

さきほどの。例の。源氏物語帚木「―子の声にて」

あり‐てい【有り体】

①ありのまま。いつわりのないこと。ありよう。歌舞伎、与話情浮名横櫛「―に言へ言へ」。「―に言えば」

②ありきたり。通り一ぺん。西鶴置土産「―の礼義をのべて」

あり‐と‐あらゆる【有りと有らゆる】

あると考えられるすべての。太平記33「其中に―神社仏閣は」

あり‐と‐ある【有りと有る】

(アリを重ねて強調した語)あらゆる。すべての。ありとしある。土佐日記「―かみしも、童までゑひしれて」

あり‐どおし【蟻通し・虎刺】‥ドホシ

アカネ科の常緑小低木。山地樹陰に自生。高さ約60センチメートル。葉腋に鋭い長いとげがある。初夏、白色筒形の花を開く。核果は赤熟。

ありどおし

ありつき‐がお【在り付き顔】‥ガホ

落ち着いた顔つき。物馴れた様子。更級日記「馴れたる人はこよなく何事につけても―に」

⇒あり‐つき【在り付き】

あり‐つ・く【在り付く】

[一]〔自五〕

①生まれつく。源氏物語蓬生「もとより―・きたるさやうのなみなみの人は」

②物事に慣れる。源氏物語蓬生「さる方に―・きたりし」

③似あう。しっくりと合う。(多くは下を打消にして用いる)源氏物語総角「につかはしからぬをさし縫ひ着つつ、―・かずとりつくろひたる姿どもの」

④住みつく。落ち着く。安住する。今昔物語集10「国に大水出で、人を流し里を失ふ。然れば、民―・く事かたし」

⑤夫婦となって住みつく。同棲する。宇治拾遺物語3「わざと―・きたる男となくて、ただ時々かよふ人などぞありける」

⑥生活の道を得る。暮しをたてる。唐物語「世に―・かむことを稼ぎいとなむ」

⑦仕官する。就職する。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「紀州屋敷に―・かずとも御直人おじきびとになつたがようござりませうな」

⑧望んでいたものを手に入れる。「仕事に―・く」「やっとめしに―・く」

[二]〔他下二〕

①そこに落ち着かせる。落ち着いて暮らせるようにする。

②縁づける。

アリッサム【Alyssum ラテン】

アブラナ科の観賞植物。数種をロック‐ガーデンや花壇に植え、丈低く、黄色の小花を多くつける。宿根アリッサムと称。花壇に植栽する一年草アリッサムは別属。地中海原産で白・紫紅色の小花をつける。また、広くはアブラナ科ニワナズナ属植物で、約150種が地中海からシベリアに分布。

ありっ‐たけ【有りっ丈】

〔名・副〕

(アリタケの促音化)あるかぎり全部。「―の力を出す」「金を―使う」

あり‐つり【蟻吊】

吊木の先を蟻枘ありほぞにして天井竿縁さおぶちなどを吊る法。

あり‐つる【有りつる】

さきほどの。例の。源氏物語帚木「―子の声にて」

あり‐てい【有り体】

①ありのまま。いつわりのないこと。ありよう。歌舞伎、与話情浮名横櫛「―に言へ言へ」。「―に言えば」

②ありきたり。通り一ぺん。西鶴置土産「―の礼義をのべて」

あり‐と‐あらゆる【有りと有らゆる】

あると考えられるすべての。太平記33「其中に―神社仏閣は」

あり‐と‐ある【有りと有る】

(アリを重ねて強調した語)あらゆる。すべての。ありとしある。土佐日記「―かみしも、童までゑひしれて」

あり‐どおし【蟻通し・虎刺】‥ドホシ

アカネ科の常緑小低木。山地樹陰に自生。高さ約60センチメートル。葉腋に鋭い長いとげがある。初夏、白色筒形の花を開く。核果は赤熟。

ありどおし

ありどおし【蟻通】‥ドホシ

能。世阿弥作。蟻通明神の怒りに触れた紀貫之が、歌を詠んで神を鎮める。

⇒ありどおし‐みょうじん【蟻通明神】

ありどおし‐みょうじん【蟻通明神】‥ドホシミヤウ‥

大阪府泉佐野市長滝(蟻通の地)にある元郷社、蟻通神社。枕草子・古事談などに見える。祭神は大名持命。

蟻通明神

撮影:的場 啓

ありどおし【蟻通】‥ドホシ

能。世阿弥作。蟻通明神の怒りに触れた紀貫之が、歌を詠んで神を鎮める。

⇒ありどおし‐みょうじん【蟻通明神】

ありどおし‐みょうじん【蟻通明神】‥ドホシミヤウ‥

大阪府泉佐野市長滝(蟻通の地)にある元郷社、蟻通神社。枕草子・古事談などに見える。祭神は大名持命。

蟻通明神

撮影:的場 啓

⇒ありどおし【蟻通】

あり‐どころ【在り所】

物のある所。人のいる所。ありか。

あり‐と‐し‐ある【有りとし有る】

(シは強めの助詞)

⇒ありとある

あり‐なぐさ・む【在り慰む】

〔他下二〕

ひきつづき慰める。慰めつづける。万葉集11「かくしつつ―・めて」

あり‐なし【有り無し】

①有るか無いか。存否。浜松中納言物語3「世に―を知らるる方なく過し侍りぬるを」

②有るか無いかわからないほど、きわめてかすかなさま。千載和歌集雑「をやま田の庵にたく火の―にたつ煙もや雲となるらむ」

⇒ありなし‐の‐ひ【有無の日】

ありなし‐の‐ひ【有無の日】

陰暦5月25日の称。村上天皇の忌日に当たり、急な事件のほかは政治を行わなかったからいう。

⇒あり‐なし【有り無し】

あり‐な・む【有り否む】

〔他四〕

(アリイナムの約か)否定しつづける。一説に、「在り並なむ」と解し、連れ添う意。万葉集13「―・み得ずぞ言はえにし我が身」

あり‐なら・う【在り習ふ】‥ナラフ

〔自四〕

ならわしになる。馴れてくる。宇津保物語国譲上「かくて―・ひてものいひなくてあらむ」

あり‐な・る【在り馴る】

〔自下二〕

馴れ親しんでいる。なじむ。栄華物語御賀「―・れし契も絶えで」

ありなれ‐がわ【阿利那礼河】‥ガハ

日本書紀に見える河の名。古くは鴨緑江を指すと解されたが、新羅の国都慶州付近の北川、古名閼川ありなるとする説が有力。

あり‐に【在り荷】

現に手元にある品物(荷物)。在庫品。

あり‐にく・し【在り悪し】

〔形ク〕

生きているのがつらい。住みにくい。栄華物語初花「いかにか世を―・く憂きものになむおぼし乱れければにや」↔ありよし

ありね‐よし【在根良し】

〔枕〕

「つしま(対馬)」にかかる。

⇒ありどおし【蟻通】

あり‐どころ【在り所】

物のある所。人のいる所。ありか。

あり‐と‐し‐ある【有りとし有る】

(シは強めの助詞)

⇒ありとある

あり‐なぐさ・む【在り慰む】

〔他下二〕

ひきつづき慰める。慰めつづける。万葉集11「かくしつつ―・めて」

あり‐なし【有り無し】

①有るか無いか。存否。浜松中納言物語3「世に―を知らるる方なく過し侍りぬるを」

②有るか無いかわからないほど、きわめてかすかなさま。千載和歌集雑「をやま田の庵にたく火の―にたつ煙もや雲となるらむ」

⇒ありなし‐の‐ひ【有無の日】

ありなし‐の‐ひ【有無の日】

陰暦5月25日の称。村上天皇の忌日に当たり、急な事件のほかは政治を行わなかったからいう。

⇒あり‐なし【有り無し】

あり‐な・む【有り否む】

〔他四〕

(アリイナムの約か)否定しつづける。一説に、「在り並なむ」と解し、連れ添う意。万葉集13「―・み得ずぞ言はえにし我が身」

あり‐なら・う【在り習ふ】‥ナラフ

〔自四〕

ならわしになる。馴れてくる。宇津保物語国譲上「かくて―・ひてものいひなくてあらむ」

あり‐な・る【在り馴る】

〔自下二〕

馴れ親しんでいる。なじむ。栄華物語御賀「―・れし契も絶えで」

ありなれ‐がわ【阿利那礼河】‥ガハ

日本書紀に見える河の名。古くは鴨緑江を指すと解されたが、新羅の国都慶州付近の北川、古名閼川ありなるとする説が有力。

あり‐に【在り荷】

現に手元にある品物(荷物)。在庫品。

あり‐にく・し【在り悪し】

〔形ク〕

生きているのがつらい。住みにくい。栄華物語初花「いかにか世を―・く憂きものになむおぼし乱れければにや」↔ありよし

ありね‐よし【在根良し】

〔枕〕

「つしま(対馬)」にかかる。

アリオスト【Ludovico Ariosto】

イタリア、ルネサンス期の詩人。フェラーラの貴族エステ家に仕えながら、後半生を騎士道物語の大作「狂えるオルランド」の執筆に費やす。ほかに喜劇「レーナ」「風刺詩」など。(1474〜1533)

あり‐おとし【蟻落し】

木材の端に蟻枘ありほぞをつくり、他の木の上からはめ込んで仕組むこと。→蟻掛ありかけ

あり‐おり【在り居り】‥ヲリ

あからさま。あるがまま。狂言、今参「殿様のやうに―に仰せられてはえ答へませぬ」

アリオン【Ariōn】

伝説的なギリシアの抒情詩人。前7〜6世紀の人。ギリシア悲劇の誕生にも貢献したと伝えられるが、作品は残っていない。海賊に襲われた時、イルカに救われたという。

あり‐か【在り処・在り所】

物のある所。人のいる所。所在。居所。源氏物語桐壺「たづね行くまぼろしもがな伝つてにても魂たまの―をそことしるべく」。「―をつきとめる」

あり‐か【在香・在臭】

(アリガとも)

①薫物たきもののよいにおい。拾玉集2「たがぬぎおける―なるらむ」

②くさみ。異臭。東関紀行「賤しきものの住みかにや、夜の宿り―ことにして」

③腋臭わきが。四十二の物争「み目のわろきと、―のあると」

ありが【有賀】

姓氏の一つ。

⇒ありが‐てつたろう【有賀鉄太郎】

あり‐がお【有り顔】‥ガホ

いかにもそうあるような顔つき。しばしば「…あり」に直ちに「顔」をつけた形でいう。源氏物語竹河「うちしめりて思ふこと―なり」

あり‐かけ【蟻掛】

(→)「蟻落し」に同じ。梁はりと根太ねだとの仕口しくちに用いるものにいう。

あり‐かず【有り数】

①人や物のある数。夫木和歌抄18「大宮人のけさの―」

②この世に生存する齢の数。よわい。古今和歌集賀「君が千歳の―にせむ」

あり‐かた【有り形・在り方】

①現在の形。すがた。ありさま。天武紀下「其の地の―を見しむ」

②当然こうなくてはならないという、物事のあるべき姿。「学問の―」

あり‐がた【有難】

(形容詞語幹)

⇒ありがた‐なみだ【有難涙】

⇒ありがた‐み【有難み】

⇒ありがた‐めいわく【有難迷惑】

⇒ありがた‐や【有難屋】

⇒ありがた‐やま【有難山】

あり‐がた・い【有り難い】

〔形〕[文]ありがた・し(ク)

①存在が稀である。なかなかありそうもない。珍しい。万葉集17「これを除おきてまたは―・し」

②生存しにくい。生きがたい。源氏物語東屋「世の中は―・くむつかしげなるものかな」

③(世にも珍しいほど)すぐれている。立派である。宇津保物語吹上上「いと―・き君と聞きたてまつるぞ」

④またとなく尊い。もったいない。恐れ多い。御伽草子、七草草子「帝釈天王は天降り給ひ、…汝が親を若くなさんとて薬を与へ給ふぞ―・き」。「―・い教え」

⑤(人の親切や好意などに対し)感謝したい気持である。身にしみてうれしい。梅暦「思ひがけない御隠居さまの―・いおぼしめし」。「君の心づかいが―・い」「―・く頂戴する」

⑥本当に恵まれていて、うれしい。「―・いことに雨は降らなかった」

あり‐がたち【有り形】

もとのままの有様。旧形。

ありがた‐なみだ【有難涙】

有り難く感じて出る涙。「―にくれる」

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐み【有難み】

有り難いと思う感じ。

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐めいわく【有難迷惑】

人の親切や好意がかえって余計な干渉で迷惑と感ぜられること。「―な話だ」

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐や【有難屋】

①神仏を盲信する人。

②権威ある人の説をむやみに尊ぶ人。

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐やま【有難山】

種々の語に「山」を添えていう洒落の一つ。ありがたい。金々先生栄花夢「これは―のとんびからす」

⇒あり‐がた【有難】

あり‐がち【有り勝ち】

世の中によくあること。ありうち。「若いころに―の態度」「雨の日に―な事故」

ありが‐てつたろう【有賀鉄太郎】‥ラウ

キリスト教神学者。京大教授。教父、特にオリゲネスの研究を行うとともに、ヘブライ的な存在論「ハヤトロギア」を提唱。(1899〜1977)

⇒ありが【有賀】

あり‐がとう【有り難う】‥ガタウ

(アリガタクの音便。下の「ございます」「存じます」の略された形)感謝の意をあらわす挨拶語。

あり‐がね【有り金】

現在、手許に所持する金銭。「―をはたいて買う」

あり‐かべ【蟻壁】

天井と蟻壁長押なげしとの間の壁。

⇒ありかべ‐なげし【蟻壁長押】

ありかべ‐なげし【蟻壁長押】

蟻壁の下、すなわち天井回縁まわりぶちと内法うちのり長押との間にある長押。

⇒あり‐かべ【蟻壁】

あり‐が‐ほ・し【在りが欲し】

〔形シク〕

世に生きていたい。住んでいたい。万葉集6「―・し住みよき里の荒るらく惜しも」

あり‐がよ・う【在り通ふ】‥ガヨフ

〔自四〕

常に通う。往来する。万葉集12「―・ふ人目を多み恋ひつつぞをる」

ありき【歩き】

出歩くこと。あるき。枕草子88「一の人の御―」

⇒ありき‐がみ【歩神】

⇒ありき‐ぞめ【歩き初め】

ありき‐がみ【歩神】

(→)「あるきがみ」に同じ。

⇒ありき【歩き】

ありき‐ぞめ【歩き初め】

(→)「あるきぞめ」に同じ。

⇒ありき【歩き】

あり‐きたり【在り来り】

もとからあること。普通にあって珍しくないこと。「―の言回し」「―な挨拶」

あり‐ぎぬ【鮮衣】

着下ろしたばかりの真新しい衣。須藤南翠、常陸帯「うなゐ少女は―に綺羅を装ひ」

ありきぬ‐の【あり衣の】

〔枕〕

「みへ(三重)」「さゑさゑ」「たから(宝)」「あり(在)」にかかる。

あり‐きり【有り限】

〔副〕

(アリギリとも)あるかぎり。ありたけ。

あり‐ぎれ【有り切れ・有り布】

有り合せのきれ。

あり・く【歩く】

〔自四〕

あちこち移動する意。人間以外のものの動作にも用い、乗物を使う場合にもいう。平安物語文学で多く使われ、万葉集や漢文訓読体では「あるく」が使われる。

①動きまわる。出あるく。経めぐる。伊勢物語「野に―・けど、心は空にて」。宇津保物語嵯峨院「面白き所々―・きて、をかしき所々見る」

②往来する。枕草子114「菰積みたる舟の―・くこそ」

③出回る。世に広まる。枕草子319「それより(この草子は)―・きそめたるなめり」

④とかくしつつ日を送る。(他の動詞に添えても使い)…してすごす。…しつづける。大鏡道隆「大臣になずらふる宣旨かぶらせ給ひて―・き給ひし御ありさま」。大和物語「かぎりなくかなしとのみ思ひ―・くほどに」

⑤(他の動詞に添えて)…してまわる。あちこちで…する。あれこれとたちまわって…する。宇津保物語吹上下「六十余国をおこなひ―・きけるを」

あり・く【在り来】

〔自カ変〕

そのまま経過する。年月を経て今にいたる。万葉集17「いにしへゆ―・きにければ」

あり‐くい【蟻食・食蟻獣】‥クヒ

アリクイ目(貧歯類)アリクイ科の哺乳類の総称。歯をもたず、前足の強い爪で蟻の巣を壊し、細長い舌を出して舐め取る。オオアリクイ・コアリクイ・ヒメアリクイの3属4種。いずれも中南米産。

オオアリクイ

提供:東京動物園協会

アリオスト【Ludovico Ariosto】

イタリア、ルネサンス期の詩人。フェラーラの貴族エステ家に仕えながら、後半生を騎士道物語の大作「狂えるオルランド」の執筆に費やす。ほかに喜劇「レーナ」「風刺詩」など。(1474〜1533)

あり‐おとし【蟻落し】

木材の端に蟻枘ありほぞをつくり、他の木の上からはめ込んで仕組むこと。→蟻掛ありかけ

あり‐おり【在り居り】‥ヲリ

あからさま。あるがまま。狂言、今参「殿様のやうに―に仰せられてはえ答へませぬ」

アリオン【Ariōn】

伝説的なギリシアの抒情詩人。前7〜6世紀の人。ギリシア悲劇の誕生にも貢献したと伝えられるが、作品は残っていない。海賊に襲われた時、イルカに救われたという。

あり‐か【在り処・在り所】

物のある所。人のいる所。所在。居所。源氏物語桐壺「たづね行くまぼろしもがな伝つてにても魂たまの―をそことしるべく」。「―をつきとめる」

あり‐か【在香・在臭】

(アリガとも)

①薫物たきもののよいにおい。拾玉集2「たがぬぎおける―なるらむ」

②くさみ。異臭。東関紀行「賤しきものの住みかにや、夜の宿り―ことにして」

③腋臭わきが。四十二の物争「み目のわろきと、―のあると」

ありが【有賀】

姓氏の一つ。

⇒ありが‐てつたろう【有賀鉄太郎】

あり‐がお【有り顔】‥ガホ

いかにもそうあるような顔つき。しばしば「…あり」に直ちに「顔」をつけた形でいう。源氏物語竹河「うちしめりて思ふこと―なり」

あり‐かけ【蟻掛】

(→)「蟻落し」に同じ。梁はりと根太ねだとの仕口しくちに用いるものにいう。

あり‐かず【有り数】

①人や物のある数。夫木和歌抄18「大宮人のけさの―」

②この世に生存する齢の数。よわい。古今和歌集賀「君が千歳の―にせむ」

あり‐かた【有り形・在り方】

①現在の形。すがた。ありさま。天武紀下「其の地の―を見しむ」

②当然こうなくてはならないという、物事のあるべき姿。「学問の―」

あり‐がた【有難】

(形容詞語幹)

⇒ありがた‐なみだ【有難涙】

⇒ありがた‐み【有難み】

⇒ありがた‐めいわく【有難迷惑】

⇒ありがた‐や【有難屋】

⇒ありがた‐やま【有難山】

あり‐がた・い【有り難い】

〔形〕[文]ありがた・し(ク)

①存在が稀である。なかなかありそうもない。珍しい。万葉集17「これを除おきてまたは―・し」

②生存しにくい。生きがたい。源氏物語東屋「世の中は―・くむつかしげなるものかな」

③(世にも珍しいほど)すぐれている。立派である。宇津保物語吹上上「いと―・き君と聞きたてまつるぞ」

④またとなく尊い。もったいない。恐れ多い。御伽草子、七草草子「帝釈天王は天降り給ひ、…汝が親を若くなさんとて薬を与へ給ふぞ―・き」。「―・い教え」

⑤(人の親切や好意などに対し)感謝したい気持である。身にしみてうれしい。梅暦「思ひがけない御隠居さまの―・いおぼしめし」。「君の心づかいが―・い」「―・く頂戴する」

⑥本当に恵まれていて、うれしい。「―・いことに雨は降らなかった」

あり‐がたち【有り形】

もとのままの有様。旧形。

ありがた‐なみだ【有難涙】

有り難く感じて出る涙。「―にくれる」

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐み【有難み】

有り難いと思う感じ。

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐めいわく【有難迷惑】

人の親切や好意がかえって余計な干渉で迷惑と感ぜられること。「―な話だ」

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐や【有難屋】

①神仏を盲信する人。

②権威ある人の説をむやみに尊ぶ人。

⇒あり‐がた【有難】

ありがた‐やま【有難山】

種々の語に「山」を添えていう洒落の一つ。ありがたい。金々先生栄花夢「これは―のとんびからす」

⇒あり‐がた【有難】

あり‐がち【有り勝ち】

世の中によくあること。ありうち。「若いころに―の態度」「雨の日に―な事故」

ありが‐てつたろう【有賀鉄太郎】‥ラウ

キリスト教神学者。京大教授。教父、特にオリゲネスの研究を行うとともに、ヘブライ的な存在論「ハヤトロギア」を提唱。(1899〜1977)

⇒ありが【有賀】

あり‐がとう【有り難う】‥ガタウ

(アリガタクの音便。下の「ございます」「存じます」の略された形)感謝の意をあらわす挨拶語。

あり‐がね【有り金】

現在、手許に所持する金銭。「―をはたいて買う」

あり‐かべ【蟻壁】

天井と蟻壁長押なげしとの間の壁。

⇒ありかべ‐なげし【蟻壁長押】

ありかべ‐なげし【蟻壁長押】

蟻壁の下、すなわち天井回縁まわりぶちと内法うちのり長押との間にある長押。

⇒あり‐かべ【蟻壁】

あり‐が‐ほ・し【在りが欲し】

〔形シク〕

世に生きていたい。住んでいたい。万葉集6「―・し住みよき里の荒るらく惜しも」

あり‐がよ・う【在り通ふ】‥ガヨフ

〔自四〕

常に通う。往来する。万葉集12「―・ふ人目を多み恋ひつつぞをる」

ありき【歩き】

出歩くこと。あるき。枕草子88「一の人の御―」

⇒ありき‐がみ【歩神】

⇒ありき‐ぞめ【歩き初め】

ありき‐がみ【歩神】

(→)「あるきがみ」に同じ。

⇒ありき【歩き】

ありき‐ぞめ【歩き初め】

(→)「あるきぞめ」に同じ。

⇒ありき【歩き】

あり‐きたり【在り来り】

もとからあること。普通にあって珍しくないこと。「―の言回し」「―な挨拶」

あり‐ぎぬ【鮮衣】

着下ろしたばかりの真新しい衣。須藤南翠、常陸帯「うなゐ少女は―に綺羅を装ひ」

ありきぬ‐の【あり衣の】

〔枕〕

「みへ(三重)」「さゑさゑ」「たから(宝)」「あり(在)」にかかる。

あり‐きり【有り限】

〔副〕

(アリギリとも)あるかぎり。ありたけ。

あり‐ぎれ【有り切れ・有り布】

有り合せのきれ。

あり・く【歩く】

〔自四〕

あちこち移動する意。人間以外のものの動作にも用い、乗物を使う場合にもいう。平安物語文学で多く使われ、万葉集や漢文訓読体では「あるく」が使われる。

①動きまわる。出あるく。経めぐる。伊勢物語「野に―・けど、心は空にて」。宇津保物語嵯峨院「面白き所々―・きて、をかしき所々見る」

②往来する。枕草子114「菰積みたる舟の―・くこそ」

③出回る。世に広まる。枕草子319「それより(この草子は)―・きそめたるなめり」

④とかくしつつ日を送る。(他の動詞に添えても使い)…してすごす。…しつづける。大鏡道隆「大臣になずらふる宣旨かぶらせ給ひて―・き給ひし御ありさま」。大和物語「かぎりなくかなしとのみ思ひ―・くほどに」

⑤(他の動詞に添えて)…してまわる。あちこちで…する。あれこれとたちまわって…する。宇津保物語吹上下「六十余国をおこなひ―・きけるを」

あり・く【在り来】

〔自カ変〕

そのまま経過する。年月を経て今にいたる。万葉集17「いにしへゆ―・きにければ」

あり‐くい【蟻食・食蟻獣】‥クヒ

アリクイ目(貧歯類)アリクイ科の哺乳類の総称。歯をもたず、前足の強い爪で蟻の巣を壊し、細長い舌を出して舐め取る。オオアリクイ・コアリクイ・ヒメアリクイの3属4種。いずれも中南米産。

オオアリクイ

提供:東京動物園協会

ありくに【有国・在国】

平安中期の刀工。宗近の門弟。渡辺綱が羅生門で鬼の腕を斬った刀はその作と伝える。助友。(948頃〜1019)

あり‐ぐも【蟻蜘蛛】

ハエトリグモ科のクモ。体長約9ミリメートル。赤褐色または黒色で、形はアリに酷似する。網を張らず、樹上を歩きまわって昆虫を捕食する。本州以南に分布。近縁種にヤサアリグモなどがある。

あり‐ぐる・し【在り苦し】

〔形シク〕

居づらい。狭衣物語1「―・しくおぼす折々もあるべし」

あり‐げ【有りげ】

ありそうなさま。源氏物語夕顔「何の心ばせ―もなく」。「いわく―な品物」

アリゲーター【alligator】

ワニ目アリゲーター科の一属。吻が幅広く、下の4番目の歯は口を閉じると外から見えない。北アメリカ南部にすむミシシッピワニと、長江にすむヨウスコウワニとがある。広くは、アリゲーター科のワニの総称で、カイマンなどを含む。

ありげ‐けみ【有毛検見】

江戸時代の年貢検見法の一種。検地帳に登録された田畑の等級にかかわらず、坪刈により年々の収穫高を検査し、それに応じて年貢の収納高を決めること。これに基づいて年貢を徴収することを有毛取ありげとりという。→畝引せびき検見

あり‐ごと【有り事】

ありのままの事。

ありさか【有坂】

姓氏の一つ。

⇒ありさか‐なりあきら【有坂成章】

⇒ありさか‐ひでよ【有坂秀世】

ありさか‐なりあきら【有坂成章】

軍人・技術家。陸軍中将。岩国生れ。1898年(明治31)に有坂式速射野砲を発明。男爵。(1852〜1915)

⇒ありさか【有坂】

ありさか‐ひでよ【有坂秀世】

国語学者。広島県生れ。東大卒。一般音韻論・国語音韻史の領域で業績をあげた。著「国語音韻史の研究」「音韻論」。(1908〜1952)

⇒ありさか【有坂】

あり‐さき【蟻先・衽先】

(アマリサキの約という)袍ほうや直衣のうしの裾の襴らんの両側へ張り出した部分。→縫腋ほうえきの袍(図)

あり‐さし【蟻差】

板のそりを防ぐために、木目と直角に鳩尾形の溝をほって、細い木(蟻桟)をはめること。

あり‐さま【有様】

①物事のようす。状態。土佐日記「月あかければ、いとよく―見ゆ」。「戦いの―」「みじめな―」

②人の身分。境遇。源氏物語宿木「数ならぬ―なめれば、必ず人笑へに憂き事いでこんものぞ」

あり‐さま

〔代〕

(近世庶民の語)お前さま。あなたさま。

アリザリン【alizarin】

美麗な紅色の色素。アカネの根からとれるが、今は人工的に製造する。アルカリに溶解して赤紫色となり、種々の金属塩と結合すると異なった色の不溶性色素を作る。染料に用いる。

あり‐さ・る【在り去る】

〔自四〕

そのままの状態で経過する。万葉集17「―・りて後も逢はむと思へこそ」

ありさわ【有沢】‥サハ

姓氏の一つ。

⇒ありさわ‐ひろみ【有沢広巳】

ありさわ‐ひろみ【有沢広巳】‥サハ‥

経済学者・統計学者。高知県生れ。東大卒、同教授。戦後復興期の傾斜生産方式を提唱するなど経済政策・産業政策に主導的役割を果たす。(1896〜1988)

有沢広巳

提供:毎日新聞社

ありくに【有国・在国】

平安中期の刀工。宗近の門弟。渡辺綱が羅生門で鬼の腕を斬った刀はその作と伝える。助友。(948頃〜1019)

あり‐ぐも【蟻蜘蛛】

ハエトリグモ科のクモ。体長約9ミリメートル。赤褐色または黒色で、形はアリに酷似する。網を張らず、樹上を歩きまわって昆虫を捕食する。本州以南に分布。近縁種にヤサアリグモなどがある。

あり‐ぐる・し【在り苦し】

〔形シク〕

居づらい。狭衣物語1「―・しくおぼす折々もあるべし」

あり‐げ【有りげ】

ありそうなさま。源氏物語夕顔「何の心ばせ―もなく」。「いわく―な品物」

アリゲーター【alligator】

ワニ目アリゲーター科の一属。吻が幅広く、下の4番目の歯は口を閉じると外から見えない。北アメリカ南部にすむミシシッピワニと、長江にすむヨウスコウワニとがある。広くは、アリゲーター科のワニの総称で、カイマンなどを含む。

ありげ‐けみ【有毛検見】

江戸時代の年貢検見法の一種。検地帳に登録された田畑の等級にかかわらず、坪刈により年々の収穫高を検査し、それに応じて年貢の収納高を決めること。これに基づいて年貢を徴収することを有毛取ありげとりという。→畝引せびき検見

あり‐ごと【有り事】

ありのままの事。

ありさか【有坂】

姓氏の一つ。

⇒ありさか‐なりあきら【有坂成章】

⇒ありさか‐ひでよ【有坂秀世】

ありさか‐なりあきら【有坂成章】

軍人・技術家。陸軍中将。岩国生れ。1898年(明治31)に有坂式速射野砲を発明。男爵。(1852〜1915)

⇒ありさか【有坂】

ありさか‐ひでよ【有坂秀世】

国語学者。広島県生れ。東大卒。一般音韻論・国語音韻史の領域で業績をあげた。著「国語音韻史の研究」「音韻論」。(1908〜1952)

⇒ありさか【有坂】

あり‐さき【蟻先・衽先】

(アマリサキの約という)袍ほうや直衣のうしの裾の襴らんの両側へ張り出した部分。→縫腋ほうえきの袍(図)

あり‐さし【蟻差】

板のそりを防ぐために、木目と直角に鳩尾形の溝をほって、細い木(蟻桟)をはめること。

あり‐さま【有様】

①物事のようす。状態。土佐日記「月あかければ、いとよく―見ゆ」。「戦いの―」「みじめな―」

②人の身分。境遇。源氏物語宿木「数ならぬ―なめれば、必ず人笑へに憂き事いでこんものぞ」

あり‐さま

〔代〕

(近世庶民の語)お前さま。あなたさま。

アリザリン【alizarin】

美麗な紅色の色素。アカネの根からとれるが、今は人工的に製造する。アルカリに溶解して赤紫色となり、種々の金属塩と結合すると異なった色の不溶性色素を作る。染料に用いる。

あり‐さ・る【在り去る】

〔自四〕

そのままの状態で経過する。万葉集17「―・りて後も逢はむと思へこそ」

ありさわ【有沢】‥サハ

姓氏の一つ。

⇒ありさわ‐ひろみ【有沢広巳】

ありさわ‐ひろみ【有沢広巳】‥サハ‥

経済学者・統計学者。高知県生れ。東大卒、同教授。戦後復興期の傾斜生産方式を提唱するなど経済政策・産業政策に主導的役割を果たす。(1896〜1988)

有沢広巳

提供:毎日新聞社

⇒ありさわ【有沢】

あり‐さん【阿里山】

(Alishan)台湾、嘉義市の東部にある山。また、玉山(新高山)の西方一帯の山地の総称。主峰大塔山は標高2663メートル。桧の良材で名高い。

あり‐ざん【蟻桟】

(アリサンとも)(→)吸付すいつき桟に同じ。

あり‐し【在りし】

(連体詞的に用いる)

①以前の。前に述べた。蜻蛉日記中「―浜べを思ひ出づる心ちのしのびがたきにまけて」

②生前の。「―日の思い出」

⇒ありし‐ながら

⇒ありし‐よ【在りし世】

あり‐じごく【蟻地獄】‥ヂ‥

①ウスバカゲロウの幼虫。体長約1センチメートル、土灰色で細いとげがあり、泥をかぶっている。縁の下などの乾いた土砂にすりばち状の穴を掘って隠れ、すべり落ちたアリなどの小動物をやっとこ状の大顎で捕食。あとびさり。あとしざり。すりばちむし。〈[季]夏〉

アリジゴク

撮影:海野和男

⇒ありさわ【有沢】

あり‐さん【阿里山】

(Alishan)台湾、嘉義市の東部にある山。また、玉山(新高山)の西方一帯の山地の総称。主峰大塔山は標高2663メートル。桧の良材で名高い。

あり‐ざん【蟻桟】

(アリサンとも)(→)吸付すいつき桟に同じ。

あり‐し【在りし】

(連体詞的に用いる)

①以前の。前に述べた。蜻蛉日記中「―浜べを思ひ出づる心ちのしのびがたきにまけて」

②生前の。「―日の思い出」

⇒ありし‐ながら

⇒ありし‐よ【在りし世】

あり‐じごく【蟻地獄】‥ヂ‥

①ウスバカゲロウの幼虫。体長約1センチメートル、土灰色で細いとげがあり、泥をかぶっている。縁の下などの乾いた土砂にすりばち状の穴を掘って隠れ、すべり落ちたアリなどの小動物をやっとこ状の大顎で捕食。あとびさり。あとしざり。すりばちむし。〈[季]夏〉

アリジゴク

撮影:海野和男

アリジゴクの穴

撮影:海野和男

アリジゴクの穴

撮影:海野和男

②1の作る、すりばち状の穴。容易に抜け出せない苦しい状況。

ありし‐ながら

昔のまま。以前のまま。また、生前のまま。源氏物語夕顔「―うち臥したりつるさま」

⇒あり‐し【在りし】

ありしま【有島】

姓氏の一つ。

⇒ありしま‐いくま【有島生馬】

⇒ありしま‐たけお【有島武郎】

ありしま‐いくま【有島生馬】

洋画家・文学者。本名、壬生馬みぶま。有島武郎は兄、里見弴とんは弟。横浜生れ。藤島武二に学び、渡欧。「白樺」同人となり、日本で最初にセザンヌを紹介。(1882〜1974)

有島生馬

撮影:田沼武能

②1の作る、すりばち状の穴。容易に抜け出せない苦しい状況。

ありし‐ながら

昔のまま。以前のまま。また、生前のまま。源氏物語夕顔「―うち臥したりつるさま」

⇒あり‐し【在りし】

ありしま【有島】

姓氏の一つ。

⇒ありしま‐いくま【有島生馬】

⇒ありしま‐たけお【有島武郎】

ありしま‐いくま【有島生馬】

洋画家・文学者。本名、壬生馬みぶま。有島武郎は兄、里見弴とんは弟。横浜生れ。藤島武二に学び、渡欧。「白樺」同人となり、日本で最初にセザンヌを紹介。(1882〜1974)

有島生馬

撮影:田沼武能

⇒ありしま【有島】

ありしま‐たけお【有島武郎】‥ヲ

小説家。東京生れ。有島生馬・里見弴の兄。札幌農学校卒。「白樺」の同人。人道主義的傾向が強く、思想的苦悩の結果財産を放棄。作「宣言」「或る女」「カインの末裔」「生れ出づる悩み」など。自殺。(1878〜1923)

有島武郎

提供:毎日新聞社

⇒ありしま【有島】

ありしま‐たけお【有島武郎】‥ヲ

小説家。東京生れ。有島生馬・里見弴の兄。札幌農学校卒。「白樺」の同人。人道主義的傾向が強く、思想的苦悩の結果財産を放棄。作「宣言」「或る女」「カインの末裔」「生れ出づる悩み」など。自殺。(1878〜1923)

有島武郎

提供:毎日新聞社

→作品:『或る女』

→作品:『生まれいずる悩み』

→作品:『一房の葡萄』

⇒ありしま【有島】

あり‐しょ【在り所】

人のいるところ。物のあるところ。浄瑠璃、女殺油地獄「―の知れた紙入れ」

ありし‐よ【在りし世】

①過ぎ去った昔。往時。源氏物語賢木「―の名残だになき浦島に」

②(栄えて)生きていた時。

⇒あり‐し【在りし】

あり‐しょくぶつ【蟻植物】

アリと共生する植物。アリは生息する植物から食物を得、害虫の侵入を防ぐ。熱帯のアリアカシア・アリノストリデの類。

あり‐す【在り巣】

鳥または虫のすむ巣。躬恒集「梅が枝に来住む―の鶯は」

あり‐すい【蟻吸】‥スヒ

キツツキ目キツツキ科アリスイ亜科の鳥。スズメ大で褐色、黒斑がある。北海道や東北地方北部で繁殖し、冬鳥として本州以南に渡る。蟻を捕食するところからの名。

アリスイ

撮影:小宮輝之

→作品:『或る女』

→作品:『生まれいずる悩み』

→作品:『一房の葡萄』

⇒ありしま【有島】

あり‐しょ【在り所】

人のいるところ。物のあるところ。浄瑠璃、女殺油地獄「―の知れた紙入れ」

ありし‐よ【在りし世】

①過ぎ去った昔。往時。源氏物語賢木「―の名残だになき浦島に」

②(栄えて)生きていた時。

⇒あり‐し【在りし】

あり‐しょくぶつ【蟻植物】

アリと共生する植物。アリは生息する植物から食物を得、害虫の侵入を防ぐ。熱帯のアリアカシア・アリノストリデの類。

あり‐す【在り巣】

鳥または虫のすむ巣。躬恒集「梅が枝に来住む―の鶯は」

あり‐すい【蟻吸】‥スヒ

キツツキ目キツツキ科アリスイ亜科の鳥。スズメ大で褐色、黒斑がある。北海道や東北地方北部で繁殖し、冬鳥として本州以南に渡る。蟻を捕食するところからの名。

アリスイ

撮影:小宮輝之

ありすがわ‐の‐みや【有栖川宮】‥ガハ‥

(京都紫野大徳寺付近の有栖川に宮の墓所があったからいう)四親王家の一つ。1625年(寛永2)後陽成天皇の皇子好仁親王が高松宮と称。67年(寛文7)後西ごさい天皇の皇子幸仁親王が継承。72年に有栖川宮と改称し、威仁たけひと親王(1862〜1913)まで10代300年余りに及んだ。熾仁たるひと親王(1835〜1895)は第9代。高松宮がその祭祀を継ぐ。

あり‐すぐ・す【在り過す】

〔他四〕

そのままの状態で月日を送る。栄華物語初花「そのままに精進・斎戒いもいをしつつ―・し」

アリスタルコス【Aristarchos】

①サモスのアリスタルコス。古代ギリシアの天文学者。地動説の先駆者。(前310頃〜前230頃)

②サモトラケのアリスタルコス。アレクサンドリアの文献学者。ホメロスその他のギリシア詩人の作を注釈・校訂した。(前216頃〜前144)

アリスティッポス【Aristippos】

古代ギリシアの哲学者。ソクラテスに学び、後にキュレネにキュレネ学派を創始。快楽主義者。(前435頃〜前355頃)

アリストクラシー【aristocracy】

①貴族制。貴族政治。

②貴族階級。

アリストクラティック【aristocratic】

貴族的。

アリストテレス【Aristotelēs】

古代ギリシアの哲学者。プラトンの弟子であり、またその批判者。プラトンは事物の本質をイデアと名づけ、超越的なものとしたが、アリストテレスはそれを形相(エイドス)と名づけ、存在者に内在するものとした。形相と質料は存在者を構成する不可分の2原理として、前者が現実態、後者が可能態とも呼ばれる。アテネにリュケイオンという学校を開き(その学徒はペリパトス(逍遥)学派と呼ばれる)、その研究は論理・自然・社会・芸術のあらゆる方面に及んだ。「形而上学」「自然学」をはじめ、論理学・倫理学・政治学・詩学・博物学などに関する多数の著作がある。(前384〜前322)

⇒アリストテレス‐しゅぎ【アリストテレス主義】

⇒アリストテレス‐の‐ちょうちん【アリストテレスの提灯】

アリストテレス‐しゅぎ【アリストテレス主義】

アリストテレスの考え方を受けついでいる哲学上の考え方をいう。ペリパトス学派の後、アリストテレス哲学は中世のアラビア哲学・スコラ学に継承され、近世には近代自然科学の側から批判されたにもかかわらず、ライプニッツ・ヘーゲルなどにも影響を与え、新スコラ学で再興。

⇒アリストテレス【Aristotelēs】

アリストテレス‐の‐ちょうちん【アリストテレスの提灯】‥チヤウ‥

〔生〕ウニ類の口部にある咀嚼器官。約30個の骨状物とそれを動かす筋肉とから成る。アリストテレスが初めて記載。

⇒アリストテレス【Aristotelēs】

アリストファネス【Aristophanēs】

①古代ギリシアの喜劇作者。ペロポネソス戦争前後のアテナイ動揺期に際し、政治・社会・学芸などについて辛辣無比な諷刺を「雲」「平和」「鳥」「女の平和」「蛙」などの作(11編現存)で試みた。(前445頃〜前385頃)

②アレクサンドリアの文献学者。ホメロスなどの校訂者。(前257頃〜前180頃)

あり‐すん【有寸】

〔建〕材木の実際の寸法。実寸じっすん。

ありそ【荒磯】

アライソの約。万葉集17「越の海の―の波も」

⇒ありそ‐うみ【荒磯海】

⇒ありそ‐なみ【荒磯波】

⇒ありそ‐まつ【荒磯松】

⇒ありそ‐み【荒磯廻】

ありそ‐うみ【荒磯海】

①荒磯の海。古今和歌集序「―の浜の真砂は」

②(「有磯海」と書く)富山県高岡市伏木港辺から射水いみず・氷見両市沿岸にかけての近海の古称。また、富山湾の別称。(歌枕)

⇒ありそ【荒磯】

アリゾナ【Arizona】

アメリカ合衆国南西部の州。鉱業が盛ん。州都フェニックス。→アメリカ合衆国(図)

ありそ‐なみ【荒磯波】

[一]〔名〕

⇒あらいそなみ。

[二]〔枕〕

「あり(在り)」にかかる。万葉集13「―ありても見むと」

⇒ありそ【荒磯】

ありそ‐まつ【荒磯松】

荒磯に生えている松。

⇒ありそ【荒磯】

ありそ‐み【荒磯廻】

荒磯をめぐること。万葉集12「―に吾が衣手は沾ぬれにけるかも」

⇒ありそ【荒磯】

ありた【有田】

佐賀県西部、西松浦郡にある町。有田焼の産地。

⇒ありた‐やき【有田焼】

ありだ【有田】

和歌山県北部の市。有田蜜柑みかんの主産地。人口3万2千。

アリダード【alidade】

水準器を取りつけた定規および前後二つの視準板で、方向・傾斜を測定し図示する器械。主に平板測量に用いる。

アリダード

ありすがわ‐の‐みや【有栖川宮】‥ガハ‥

(京都紫野大徳寺付近の有栖川に宮の墓所があったからいう)四親王家の一つ。1625年(寛永2)後陽成天皇の皇子好仁親王が高松宮と称。67年(寛文7)後西ごさい天皇の皇子幸仁親王が継承。72年に有栖川宮と改称し、威仁たけひと親王(1862〜1913)まで10代300年余りに及んだ。熾仁たるひと親王(1835〜1895)は第9代。高松宮がその祭祀を継ぐ。

あり‐すぐ・す【在り過す】

〔他四〕

そのままの状態で月日を送る。栄華物語初花「そのままに精進・斎戒いもいをしつつ―・し」

アリスタルコス【Aristarchos】

①サモスのアリスタルコス。古代ギリシアの天文学者。地動説の先駆者。(前310頃〜前230頃)

②サモトラケのアリスタルコス。アレクサンドリアの文献学者。ホメロスその他のギリシア詩人の作を注釈・校訂した。(前216頃〜前144)

アリスティッポス【Aristippos】

古代ギリシアの哲学者。ソクラテスに学び、後にキュレネにキュレネ学派を創始。快楽主義者。(前435頃〜前355頃)

アリストクラシー【aristocracy】

①貴族制。貴族政治。

②貴族階級。

アリストクラティック【aristocratic】

貴族的。

アリストテレス【Aristotelēs】

古代ギリシアの哲学者。プラトンの弟子であり、またその批判者。プラトンは事物の本質をイデアと名づけ、超越的なものとしたが、アリストテレスはそれを形相(エイドス)と名づけ、存在者に内在するものとした。形相と質料は存在者を構成する不可分の2原理として、前者が現実態、後者が可能態とも呼ばれる。アテネにリュケイオンという学校を開き(その学徒はペリパトス(逍遥)学派と呼ばれる)、その研究は論理・自然・社会・芸術のあらゆる方面に及んだ。「形而上学」「自然学」をはじめ、論理学・倫理学・政治学・詩学・博物学などに関する多数の著作がある。(前384〜前322)

⇒アリストテレス‐しゅぎ【アリストテレス主義】

⇒アリストテレス‐の‐ちょうちん【アリストテレスの提灯】

アリストテレス‐しゅぎ【アリストテレス主義】

アリストテレスの考え方を受けついでいる哲学上の考え方をいう。ペリパトス学派の後、アリストテレス哲学は中世のアラビア哲学・スコラ学に継承され、近世には近代自然科学の側から批判されたにもかかわらず、ライプニッツ・ヘーゲルなどにも影響を与え、新スコラ学で再興。

⇒アリストテレス【Aristotelēs】

アリストテレス‐の‐ちょうちん【アリストテレスの提灯】‥チヤウ‥

〔生〕ウニ類の口部にある咀嚼器官。約30個の骨状物とそれを動かす筋肉とから成る。アリストテレスが初めて記載。

⇒アリストテレス【Aristotelēs】

アリストファネス【Aristophanēs】

①古代ギリシアの喜劇作者。ペロポネソス戦争前後のアテナイ動揺期に際し、政治・社会・学芸などについて辛辣無比な諷刺を「雲」「平和」「鳥」「女の平和」「蛙」などの作(11編現存)で試みた。(前445頃〜前385頃)

②アレクサンドリアの文献学者。ホメロスなどの校訂者。(前257頃〜前180頃)

あり‐すん【有寸】

〔建〕材木の実際の寸法。実寸じっすん。

ありそ【荒磯】

アライソの約。万葉集17「越の海の―の波も」

⇒ありそ‐うみ【荒磯海】

⇒ありそ‐なみ【荒磯波】

⇒ありそ‐まつ【荒磯松】

⇒ありそ‐み【荒磯廻】

ありそ‐うみ【荒磯海】

①荒磯の海。古今和歌集序「―の浜の真砂は」

②(「有磯海」と書く)富山県高岡市伏木港辺から射水いみず・氷見両市沿岸にかけての近海の古称。また、富山湾の別称。(歌枕)

⇒ありそ【荒磯】

アリゾナ【Arizona】

アメリカ合衆国南西部の州。鉱業が盛ん。州都フェニックス。→アメリカ合衆国(図)

ありそ‐なみ【荒磯波】

[一]〔名〕

⇒あらいそなみ。

[二]〔枕〕

「あり(在り)」にかかる。万葉集13「―ありても見むと」

⇒ありそ【荒磯】

ありそ‐まつ【荒磯松】

荒磯に生えている松。

⇒ありそ【荒磯】

ありそ‐み【荒磯廻】

荒磯をめぐること。万葉集12「―に吾が衣手は沾ぬれにけるかも」

⇒ありそ【荒磯】

ありた【有田】

佐賀県西部、西松浦郡にある町。有田焼の産地。

⇒ありた‐やき【有田焼】

ありだ【有田】

和歌山県北部の市。有田蜜柑みかんの主産地。人口3万2千。

アリダード【alidade】

水準器を取りつけた定規および前後二つの視準板で、方向・傾斜を測定し図示する器械。主に平板測量に用いる。

アリダード

あり‐だか【有り高】

現在あるだけの数量。現在高。

ありたき‐まま【在りたき儘】

自分のしたいまま。思うがまま。気随。武道伝来記「―に日を送り」

あり‐たけ【有り丈】

〔名・副〕

あるかぎり全部。ありったけ。「誠意の―を示す」

⇒ありたけ‐こたけ【有丈小丈】

あり‐たけ【蟻茸】

子嚢菌類に属する菌。アリをたおし、死体上に小さなきのこを作る。いわゆる冬虫夏草とうちゅうかそうの一つ。

ありたけ‐こたけ【有丈小丈】

「ありたけ」を強めていう語。浄瑠璃、心中天の網島「―引き出しても継切一尺あらばこそ」

⇒あり‐たけ【有り丈】

ありた‐そう【有田草】‥サウ

①アカザ科の一年生帰化植物。北米大陸の原産。高さ約80センチメートル。葉はアカザに似るが、ずっと細い。夏、葉の付け根に緑色の花を綴る。茎・葉は強烈な臭いを持つ。干して駆虫・健胃・解熱・鎮痙剤に用い、古くは薬用に栽培。同属の帰化植物ケアリタソウ・アメリカアリタソウなども多く自生。土荊芥。

②荊芥けいがいの別称。

あり‐た・つ【在り立つ】

〔自四〕

①ずっと立っている。万葉集13「島の崎々―・てる花橘を」

②くり返し出で立つ。古事記上「さ婚よばひに―・たし」

あり‐たもとお・る【在り回る】‥タモトホル

〔自四〕

めぐり歩きつづける。万葉集17「ま幸さきくも―・り」

ありた‐やき【有田焼】

佐賀県の有田町を中心とした地域で作られる磁器の総称。朝鮮から渡来した李参平りさんぺいの創始とされ、江戸時代初期に日本で初めて磁器を焼成。近隣の伊万里いまり港から全国に向けて積み出したので、伊万里焼ともいう。

⇒ありた【有田】

ありちがた【在千潟】

〔枕〕

「あり」にかかる。万葉集12「―あり慰めて行かめども」

あり‐づか【蟻塚・垤】

アリが地中に巣を作るために地表に持ち出した土砂でできた山。また、土や落葉を塚のように積み上げて作ったアリ・シロアリの巣。蟻の塔。蟻封。丘垤きゅうてつ。蟻垤ぎてつ。ぎちょう。

⇒ありづか‐むし【蟻塚虫】

ありづか‐むし【蟻塚虫】

アリヅカムシ科の甲虫の総称。体長1.5〜3ミリメートル。褐色で、種類によりアリの巣や朽木の中などにすむ。

アリヅカムシ

撮影:海野和男

あり‐だか【有り高】

現在あるだけの数量。現在高。

ありたき‐まま【在りたき儘】

自分のしたいまま。思うがまま。気随。武道伝来記「―に日を送り」

あり‐たけ【有り丈】

〔名・副〕

あるかぎり全部。ありったけ。「誠意の―を示す」

⇒ありたけ‐こたけ【有丈小丈】

あり‐たけ【蟻茸】

子嚢菌類に属する菌。アリをたおし、死体上に小さなきのこを作る。いわゆる冬虫夏草とうちゅうかそうの一つ。

ありたけ‐こたけ【有丈小丈】

「ありたけ」を強めていう語。浄瑠璃、心中天の網島「―引き出しても継切一尺あらばこそ」

⇒あり‐たけ【有り丈】

ありた‐そう【有田草】‥サウ

①アカザ科の一年生帰化植物。北米大陸の原産。高さ約80センチメートル。葉はアカザに似るが、ずっと細い。夏、葉の付け根に緑色の花を綴る。茎・葉は強烈な臭いを持つ。干して駆虫・健胃・解熱・鎮痙剤に用い、古くは薬用に栽培。同属の帰化植物ケアリタソウ・アメリカアリタソウなども多く自生。土荊芥。

②荊芥けいがいの別称。

あり‐た・つ【在り立つ】

〔自四〕

①ずっと立っている。万葉集13「島の崎々―・てる花橘を」

②くり返し出で立つ。古事記上「さ婚よばひに―・たし」

あり‐たもとお・る【在り回る】‥タモトホル

〔自四〕

めぐり歩きつづける。万葉集17「ま幸さきくも―・り」

ありた‐やき【有田焼】

佐賀県の有田町を中心とした地域で作られる磁器の総称。朝鮮から渡来した李参平りさんぺいの創始とされ、江戸時代初期に日本で初めて磁器を焼成。近隣の伊万里いまり港から全国に向けて積み出したので、伊万里焼ともいう。

⇒ありた【有田】

ありちがた【在千潟】

〔枕〕

「あり」にかかる。万葉集12「―あり慰めて行かめども」

あり‐づか【蟻塚・垤】

アリが地中に巣を作るために地表に持ち出した土砂でできた山。また、土や落葉を塚のように積み上げて作ったアリ・シロアリの巣。蟻の塔。蟻封。丘垤きゅうてつ。蟻垤ぎてつ。ぎちょう。

⇒ありづか‐むし【蟻塚虫】

ありづか‐むし【蟻塚虫】

アリヅカムシ科の甲虫の総称。体長1.5〜3ミリメートル。褐色で、種類によりアリの巣や朽木の中などにすむ。

アリヅカムシ

撮影:海野和男

⇒あり‐づか【蟻塚・垤】

あり‐つかわ・し【有り付かはし】‥ツカハシ

〔形シク〕

似つかわしい。似合わしい。住吉物語「姿ありさま―・しく」

あり‐つき【在り付き】

住みつくこと。落ち着くこと。特に仕官や就職によって生活安定の道を得ること。また、その仕官・就職の口。浄瑠璃、伊賀越道中双六「只今の住所はいづく、―とてもあらざるか」

⇒ありつき‐がお【在り付き顔】

あり‐つぎ【蟻継】

蟻枘ありほぞの方式で木材をつぐこと。

蟻継

⇒あり‐づか【蟻塚・垤】

あり‐つかわ・し【有り付かはし】‥ツカハシ

〔形シク〕

似つかわしい。似合わしい。住吉物語「姿ありさま―・しく」

あり‐つき【在り付き】

住みつくこと。落ち着くこと。特に仕官や就職によって生活安定の道を得ること。また、その仕官・就職の口。浄瑠璃、伊賀越道中双六「只今の住所はいづく、―とてもあらざるか」

⇒ありつき‐がお【在り付き顔】

あり‐つぎ【蟻継】

蟻枘ありほぞの方式で木材をつぐこと。

蟻継

ありつき‐がお【在り付き顔】‥ガホ

落ち着いた顔つき。物馴れた様子。更級日記「馴れたる人はこよなく何事につけても―に」

⇒あり‐つき【在り付き】

あり‐つ・く【在り付く】

[一]〔自五〕

①生まれつく。源氏物語蓬生「もとより―・きたるさやうのなみなみの人は」

②物事に慣れる。源氏物語蓬生「さる方に―・きたりし」

③似あう。しっくりと合う。(多くは下を打消にして用いる)源氏物語総角「につかはしからぬをさし縫ひ着つつ、―・かずとりつくろひたる姿どもの」

④住みつく。落ち着く。安住する。今昔物語集10「国に大水出で、人を流し里を失ふ。然れば、民―・く事かたし」

⑤夫婦となって住みつく。同棲する。宇治拾遺物語3「わざと―・きたる男となくて、ただ時々かよふ人などぞありける」

⑥生活の道を得る。暮しをたてる。唐物語「世に―・かむことを稼ぎいとなむ」

⑦仕官する。就職する。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「紀州屋敷に―・かずとも御直人おじきびとになつたがようござりませうな」

⑧望んでいたものを手に入れる。「仕事に―・く」「やっとめしに―・く」

[二]〔他下二〕

①そこに落ち着かせる。落ち着いて暮らせるようにする。

②縁づける。

アリッサム【Alyssum ラテン】

アブラナ科の観賞植物。数種をロック‐ガーデンや花壇に植え、丈低く、黄色の小花を多くつける。宿根アリッサムと称。花壇に植栽する一年草アリッサムは別属。地中海原産で白・紫紅色の小花をつける。また、広くはアブラナ科ニワナズナ属植物で、約150種が地中海からシベリアに分布。

ありっ‐たけ【有りっ丈】

〔名・副〕

(アリタケの促音化)あるかぎり全部。「―の力を出す」「金を―使う」

あり‐つり【蟻吊】

吊木の先を蟻枘ありほぞにして天井竿縁さおぶちなどを吊る法。

あり‐つる【有りつる】

さきほどの。例の。源氏物語帚木「―子の声にて」

あり‐てい【有り体】

①ありのまま。いつわりのないこと。ありよう。歌舞伎、与話情浮名横櫛「―に言へ言へ」。「―に言えば」

②ありきたり。通り一ぺん。西鶴置土産「―の礼義をのべて」

あり‐と‐あらゆる【有りと有らゆる】

あると考えられるすべての。太平記33「其中に―神社仏閣は」

あり‐と‐ある【有りと有る】

(アリを重ねて強調した語)あらゆる。すべての。ありとしある。土佐日記「―かみしも、童までゑひしれて」

あり‐どおし【蟻通し・虎刺】‥ドホシ

アカネ科の常緑小低木。山地樹陰に自生。高さ約60センチメートル。葉腋に鋭い長いとげがある。初夏、白色筒形の花を開く。核果は赤熟。

ありどおし

ありつき‐がお【在り付き顔】‥ガホ

落ち着いた顔つき。物馴れた様子。更級日記「馴れたる人はこよなく何事につけても―に」

⇒あり‐つき【在り付き】

あり‐つ・く【在り付く】

[一]〔自五〕

①生まれつく。源氏物語蓬生「もとより―・きたるさやうのなみなみの人は」

②物事に慣れる。源氏物語蓬生「さる方に―・きたりし」

③似あう。しっくりと合う。(多くは下を打消にして用いる)源氏物語総角「につかはしからぬをさし縫ひ着つつ、―・かずとりつくろひたる姿どもの」

④住みつく。落ち着く。安住する。今昔物語集10「国に大水出で、人を流し里を失ふ。然れば、民―・く事かたし」

⑤夫婦となって住みつく。同棲する。宇治拾遺物語3「わざと―・きたる男となくて、ただ時々かよふ人などぞありける」

⑥生活の道を得る。暮しをたてる。唐物語「世に―・かむことを稼ぎいとなむ」

⑦仕官する。就職する。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「紀州屋敷に―・かずとも御直人おじきびとになつたがようござりませうな」

⑧望んでいたものを手に入れる。「仕事に―・く」「やっとめしに―・く」

[二]〔他下二〕

①そこに落ち着かせる。落ち着いて暮らせるようにする。

②縁づける。

アリッサム【Alyssum ラテン】

アブラナ科の観賞植物。数種をロック‐ガーデンや花壇に植え、丈低く、黄色の小花を多くつける。宿根アリッサムと称。花壇に植栽する一年草アリッサムは別属。地中海原産で白・紫紅色の小花をつける。また、広くはアブラナ科ニワナズナ属植物で、約150種が地中海からシベリアに分布。

ありっ‐たけ【有りっ丈】

〔名・副〕

(アリタケの促音化)あるかぎり全部。「―の力を出す」「金を―使う」

あり‐つり【蟻吊】

吊木の先を蟻枘ありほぞにして天井竿縁さおぶちなどを吊る法。

あり‐つる【有りつる】

さきほどの。例の。源氏物語帚木「―子の声にて」

あり‐てい【有り体】

①ありのまま。いつわりのないこと。ありよう。歌舞伎、与話情浮名横櫛「―に言へ言へ」。「―に言えば」

②ありきたり。通り一ぺん。西鶴置土産「―の礼義をのべて」

あり‐と‐あらゆる【有りと有らゆる】

あると考えられるすべての。太平記33「其中に―神社仏閣は」

あり‐と‐ある【有りと有る】

(アリを重ねて強調した語)あらゆる。すべての。ありとしある。土佐日記「―かみしも、童までゑひしれて」

あり‐どおし【蟻通し・虎刺】‥ドホシ

アカネ科の常緑小低木。山地樹陰に自生。高さ約60センチメートル。葉腋に鋭い長いとげがある。初夏、白色筒形の花を開く。核果は赤熟。

ありどおし

ありどおし【蟻通】‥ドホシ

能。世阿弥作。蟻通明神の怒りに触れた紀貫之が、歌を詠んで神を鎮める。

⇒ありどおし‐みょうじん【蟻通明神】

ありどおし‐みょうじん【蟻通明神】‥ドホシミヤウ‥

大阪府泉佐野市長滝(蟻通の地)にある元郷社、蟻通神社。枕草子・古事談などに見える。祭神は大名持命。

蟻通明神

撮影:的場 啓

ありどおし【蟻通】‥ドホシ

能。世阿弥作。蟻通明神の怒りに触れた紀貫之が、歌を詠んで神を鎮める。

⇒ありどおし‐みょうじん【蟻通明神】

ありどおし‐みょうじん【蟻通明神】‥ドホシミヤウ‥

大阪府泉佐野市長滝(蟻通の地)にある元郷社、蟻通神社。枕草子・古事談などに見える。祭神は大名持命。

蟻通明神

撮影:的場 啓

⇒ありどおし【蟻通】

あり‐どころ【在り所】

物のある所。人のいる所。ありか。

あり‐と‐し‐ある【有りとし有る】

(シは強めの助詞)

⇒ありとある

あり‐なぐさ・む【在り慰む】

〔他下二〕

ひきつづき慰める。慰めつづける。万葉集11「かくしつつ―・めて」

あり‐なし【有り無し】

①有るか無いか。存否。浜松中納言物語3「世に―を知らるる方なく過し侍りぬるを」

②有るか無いかわからないほど、きわめてかすかなさま。千載和歌集雑「をやま田の庵にたく火の―にたつ煙もや雲となるらむ」

⇒ありなし‐の‐ひ【有無の日】

ありなし‐の‐ひ【有無の日】

陰暦5月25日の称。村上天皇の忌日に当たり、急な事件のほかは政治を行わなかったからいう。

⇒あり‐なし【有り無し】

あり‐な・む【有り否む】

〔他四〕

(アリイナムの約か)否定しつづける。一説に、「在り並なむ」と解し、連れ添う意。万葉集13「―・み得ずぞ言はえにし我が身」

あり‐なら・う【在り習ふ】‥ナラフ

〔自四〕

ならわしになる。馴れてくる。宇津保物語国譲上「かくて―・ひてものいひなくてあらむ」

あり‐な・る【在り馴る】

〔自下二〕

馴れ親しんでいる。なじむ。栄華物語御賀「―・れし契も絶えで」

ありなれ‐がわ【阿利那礼河】‥ガハ

日本書紀に見える河の名。古くは鴨緑江を指すと解されたが、新羅の国都慶州付近の北川、古名閼川ありなるとする説が有力。

あり‐に【在り荷】

現に手元にある品物(荷物)。在庫品。

あり‐にく・し【在り悪し】

〔形ク〕

生きているのがつらい。住みにくい。栄華物語初花「いかにか世を―・く憂きものになむおぼし乱れければにや」↔ありよし

ありね‐よし【在根良し】

〔枕〕

「つしま(対馬)」にかかる。

⇒ありどおし【蟻通】

あり‐どころ【在り所】

物のある所。人のいる所。ありか。

あり‐と‐し‐ある【有りとし有る】

(シは強めの助詞)

⇒ありとある

あり‐なぐさ・む【在り慰む】

〔他下二〕

ひきつづき慰める。慰めつづける。万葉集11「かくしつつ―・めて」

あり‐なし【有り無し】

①有るか無いか。存否。浜松中納言物語3「世に―を知らるる方なく過し侍りぬるを」

②有るか無いかわからないほど、きわめてかすかなさま。千載和歌集雑「をやま田の庵にたく火の―にたつ煙もや雲となるらむ」

⇒ありなし‐の‐ひ【有無の日】

ありなし‐の‐ひ【有無の日】

陰暦5月25日の称。村上天皇の忌日に当たり、急な事件のほかは政治を行わなかったからいう。

⇒あり‐なし【有り無し】

あり‐な・む【有り否む】

〔他四〕

(アリイナムの約か)否定しつづける。一説に、「在り並なむ」と解し、連れ添う意。万葉集13「―・み得ずぞ言はえにし我が身」

あり‐なら・う【在り習ふ】‥ナラフ

〔自四〕

ならわしになる。馴れてくる。宇津保物語国譲上「かくて―・ひてものいひなくてあらむ」

あり‐な・る【在り馴る】

〔自下二〕

馴れ親しんでいる。なじむ。栄華物語御賀「―・れし契も絶えで」

ありなれ‐がわ【阿利那礼河】‥ガハ

日本書紀に見える河の名。古くは鴨緑江を指すと解されたが、新羅の国都慶州付近の北川、古名閼川ありなるとする説が有力。

あり‐に【在り荷】

現に手元にある品物(荷物)。在庫品。

あり‐にく・し【在り悪し】

〔形ク〕

生きているのがつらい。住みにくい。栄華物語初花「いかにか世を―・く憂きものになむおぼし乱れければにや」↔ありよし

ありね‐よし【在根良し】

〔枕〕

「つしま(対馬)」にかかる。

あり‐あま・る【有り余る】🔗⭐🔉

あり‐あま・る【有り余る】

〔自五〕

余るほどある。必要よりも多くある。「―・る体力」

あり‐あり【在り在り】🔗⭐🔉

あり‐あり【在り在り】

〔副〕

(ラ変動詞アリを重ねたもの。多く助詞トを伴う)

①考えや気持などがはっきりと外に現れているさま。中華若木詩抄「―と作つた詩なり」。「無念の思いを―と顔に浮かべた」

②現実にないものが目でみるようにはっきりと見えるさま。本当にあるかのように。天草本伊曾保物語「いかにも―と答へた」。「亡き母の姿が―と見える」

ありあり・し【在り在りし】🔗⭐🔉

ありあり・し【在り在りし】

〔形シク〕

①ありのままである。宇津保物語楼上下「―・しうは世にのたまはじ」

②本来そうあるべきさまである。それらしくある。日葡辞書「アリアリシイテイデゴザル」

③もっともらしい。浄瑠璃、四天王筑紫責「げに―・しくたばかれば」

ありあり‐て【在り在りて】🔗⭐🔉

ありあり‐て【在り在りて】

①引き続きそのままの状態でいて。久しく永らえて。万葉集12「―後も逢はむと」

②おしまいに。あげくのはてに。蜻蛉日記中「―…これらとくしてとはあるものか」

あり‐あわせ【有り合せ】‥アハセ🔗⭐🔉

あり‐あわせ【有り合せ】‥アハセ

特にととのえるのでなくて、ちょうどその場にあること。また、その物。ありあい。「―ですませる」「―の材料を使う」

あり‐あわ・せる【有り合わせる・在り合わせる】‥アハセル🔗⭐🔉

あり‐あわ・せる【有り合わせる・在り合わせる】‥アハセル

〔自下一〕[文]ありあは・す(下二)

①都合よくその場にある。持ち合わせる。好色五人女2「幸さいわい遣銀つかいぎんは―・す」

②折よくその場にいる。居合わせる。また、行きあう。武道伝来記「折ふし御ぜんに豊田隼人といふ大目付おおめつけ―・せ」

アリアン【Arian】🔗⭐🔉

アリアン【Arian】

欧州宇宙機関が開発した衛星打上げ用のロケット。

アリー【‘Alī】🔗⭐🔉

アリー【‘Alī】

イスラムの第4代正統カリフ。ムハンマドの従弟で女婿。対立勢力により暗殺される。アリーとその子孫を支持する人々は、後にシーア派と呼ばれるようになった。(在位656〜661)(603〜661)

ア‐リーグ🔗⭐🔉

ア‐リーグ

アメリカン‐リーグの略。

アリーナ【arena】🔗⭐🔉

アリーナ【arena】

(ラテン語で「砂」の意)

①古代ローマの円形競技場で、中央の砂を敷いた闘技場。

②舞台を、観客席が四方から取り囲む形式のホールやスポーツ施設。「―席」

→円形劇場

アリール‐き【アリール基】🔗⭐🔉

アリール‐き【アリール基】

〔化〕(aryl group)芳香族炭化水素の環から水素1原子を除いた残りの原子団の総称。フェニル基(C6H5‐)の類。

あり‐うち【有り内】🔗⭐🔉

あり‐うち【有り内】

世の中によくあること。ありがち。東海道中膝栗毛8「ものの間違ひといふことは―だ」

アリウム【Allium ラテン】🔗⭐🔉

アリウム【Allium ラテン】

ユリ科の観賞植物。代表はアリウム‐ギガンテウムで、中央アジア原産。大きな鱗茎をもち、花茎は円柱状で高さ1.5メートル、球状の花序は直径10センチメートル内外。花は紫紅色。また、広くはユリ科ネギ属植物(その学名)で、ネギ・ニラなど北半球温帯に約450種が分布、重要な食用植物を含む。

あり・うる【有り得る】🔗⭐🔉

あり・うる【有り得る】

〔自下二〕

(文語の「ありう」の連体形を終止に使ったもの)あって差し支えない。そうなる可能性がある。「そういうことも―・うる」

あり‐お【あり丘】‥ヲ🔗⭐🔉

あり‐お【あり丘】‥ヲ

そこにある山。一説に、荒いけわしい山。古事記下「わが逃げ登りし―の榛はりの木の枝」

ありおう【有王】‥ワウ🔗⭐🔉

ありおう【有王】‥ワウ

俊寛の忠僕。鬼界ヶ島に主を尋ね、その死後遺骨を高野山に納めて出家。(平家物語)

ありおう‐ざん【有王山】‥ワウ‥🔗⭐🔉

ありおう‐ざん【有王山】‥ワウ‥

京都府綴喜つづき郡井手町の東部にある丘陵。後醍醐天皇が笠置山から逃げ落ちた地。一説に高間山とする。

有王山

撮影:的場 啓

アリオスト【Ludovico Ariosto】🔗⭐🔉

アリオスト【Ludovico Ariosto】

イタリア、ルネサンス期の詩人。フェラーラの貴族エステ家に仕えながら、後半生を騎士道物語の大作「狂えるオルランド」の執筆に費やす。ほかに喜劇「レーナ」「風刺詩」など。(1474〜1533)

あり‐おとし【蟻落し】🔗⭐🔉

あり‐おとし【蟻落し】

木材の端に蟻枘ありほぞをつくり、他の木の上からはめ込んで仕組むこと。→蟻掛ありかけ

あり‐おり【在り居り】‥ヲリ🔗⭐🔉

あり‐おり【在り居り】‥ヲリ

あからさま。あるがまま。狂言、今参「殿様のやうに―に仰せられてはえ答へませぬ」

アリオン【Ariōn】🔗⭐🔉

アリオン【Ariōn】

伝説的なギリシアの抒情詩人。前7〜6世紀の人。ギリシア悲劇の誕生にも貢献したと伝えられるが、作品は残っていない。海賊に襲われた時、イルカに救われたという。

あり‐か【在り処・在り所】🔗⭐🔉

あり‐か【在り処・在り所】

物のある所。人のいる所。所在。居所。源氏物語桐壺「たづね行くまぼろしもがな伝つてにても魂たまの―をそことしるべく」。「―をつきとめる」

あり‐か【在香・在臭】🔗⭐🔉

あり‐か【在香・在臭】

(アリガとも)

①薫物たきもののよいにおい。拾玉集2「たがぬぎおける―なるらむ」

②くさみ。異臭。東関紀行「賤しきものの住みかにや、夜の宿り―ことにして」

③腋臭わきが。四十二の物争「み目のわろきと、―のあると」

ありが【有賀】🔗⭐🔉

ありが【有賀】

姓氏の一つ。

⇒ありが‐てつたろう【有賀鉄太郎】

あり‐がお【有り顔】‥ガホ🔗⭐🔉

あり‐がお【有り顔】‥ガホ

いかにもそうあるような顔つき。しばしば「…あり」に直ちに「顔」をつけた形でいう。源氏物語竹河「うちしめりて思ふこと―なり」

広辞苑に「あり」で始まるの検索結果 1-49。もっと読み込む