複数辞典一括検索+![]()

![]()

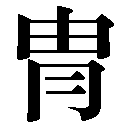

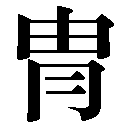

兜 かぶと🔗⭐🔉

【兜】

11画 儿部

区点=1985 16進=3375 シフトJIS=8A95

《音読み》 トウ

11画 儿部

区点=1985 16進=3375 シフトJIS=8A95

《音読み》 トウ /ト/ツ

/ト/ツ 〈d

〈d u〉

《訓読み》 かぶと

《意味》

u〉

《訓読み》 かぶと

《意味》

{名}かぶと。頭を包んで囲むかぶり物。

{名}かぶと。頭を包んで囲むかぶり物。

{動}とり囲んで包む。

《解字》

会意。白(人の頭)+儿(足の部分)にその頭を左右から包む形を加えたもの。頭を包むことに着目したことば。

《類義》

甲冑カッチュウの甲コウは、かぶせるかたいかぶとのこと。冑は、首だけ抜け出る胴巻きのこと。

《熟語》

→熟語

{動}とり囲んで包む。

《解字》

会意。白(人の頭)+儿(足の部分)にその頭を左右から包む形を加えたもの。頭を包むことに着目したことば。

《類義》

甲冑カッチュウの甲コウは、かぶせるかたいかぶとのこと。冑は、首だけ抜け出る胴巻きのこと。

《熟語》

→熟語

11画 儿部

区点=1985 16進=3375 シフトJIS=8A95

《音読み》 トウ

11画 儿部

区点=1985 16進=3375 シフトJIS=8A95

《音読み》 トウ /ト/ツ

/ト/ツ 〈d

〈d u〉

《訓読み》 かぶと

《意味》

u〉

《訓読み》 かぶと

《意味》

{名}かぶと。頭を包んで囲むかぶり物。

{名}かぶと。頭を包んで囲むかぶり物。

{動}とり囲んで包む。

《解字》

会意。白(人の頭)+儿(足の部分)にその頭を左右から包む形を加えたもの。頭を包むことに着目したことば。

《類義》

甲冑カッチュウの甲コウは、かぶせるかたいかぶとのこと。冑は、首だけ抜け出る胴巻きのこと。

《熟語》

→熟語

{動}とり囲んで包む。

《解字》

会意。白(人の頭)+儿(足の部分)にその頭を左右から包む形を加えたもの。頭を包むことに着目したことば。

《類義》

甲冑カッチュウの甲コウは、かぶせるかたいかぶとのこと。冑は、首だけ抜け出る胴巻きのこと。

《熟語》

→熟語

冑 かぶと🔗⭐🔉

【冑】

9画 冂部

区点=4941 16進=5149 シフトJIS=9968

《音読み》 チュウ(チウ)

9画 冂部

区点=4941 16進=5149 シフトJIS=9968

《音読み》 チュウ(チウ) /ジュウ(ヂウ)

/ジュウ(ヂウ) 〈zh

〈zh u〉

《訓読み》 かぶと

《意味》

u〉

《訓読み》 かぶと

《意味》

{名}かぶと。頭を包み隠すもの。▽「甲冑カッチュウ」の甲はかぶと、冑は胴巻き、よろいのこと。後に、かぶとを冑という。

《解字》

{名}かぶと。頭を包み隠すもの。▽「甲冑カッチュウ」の甲はかぶと、冑は胴巻き、よろいのこと。後に、かぶとを冑という。

《解字》

会意兼形声。冑の原字は、上部の頭にかぶとを載せた姿と、下部の冒(かぶる)の字からなる。冑は「かぶる、かくすしるし+音符由」。頭だけ上部に抜け出る胴巻きのこと。▽胄胤チュウインの胄は「肉+音符由」の字で、下部は月(にくづき)。親の身から抜け出た子のこと。のちには字体が混同した。

《単語家族》

抽チュウ(抜き出る)

会意兼形声。冑の原字は、上部の頭にかぶとを載せた姿と、下部の冒(かぶる)の字からなる。冑は「かぶる、かくすしるし+音符由」。頭だけ上部に抜け出る胴巻きのこと。▽胄胤チュウインの胄は「肉+音符由」の字で、下部は月(にくづき)。親の身から抜け出た子のこと。のちには字体が混同した。

《単語家族》

抽チュウ(抜き出る) 軸(車輪を抜け出るじく)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

軸(車輪を抜け出るじく)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 冂部

区点=4941 16進=5149 シフトJIS=9968

《音読み》 チュウ(チウ)

9画 冂部

区点=4941 16進=5149 シフトJIS=9968

《音読み》 チュウ(チウ) /ジュウ(ヂウ)

/ジュウ(ヂウ) 〈zh

〈zh u〉

《訓読み》 かぶと

《意味》

u〉

《訓読み》 かぶと

《意味》

{名}かぶと。頭を包み隠すもの。▽「甲冑カッチュウ」の甲はかぶと、冑は胴巻き、よろいのこと。後に、かぶとを冑という。

《解字》

{名}かぶと。頭を包み隠すもの。▽「甲冑カッチュウ」の甲はかぶと、冑は胴巻き、よろいのこと。後に、かぶとを冑という。

《解字》

会意兼形声。冑の原字は、上部の頭にかぶとを載せた姿と、下部の冒(かぶる)の字からなる。冑は「かぶる、かくすしるし+音符由」。頭だけ上部に抜け出る胴巻きのこと。▽胄胤チュウインの胄は「肉+音符由」の字で、下部は月(にくづき)。親の身から抜け出た子のこと。のちには字体が混同した。

《単語家族》

抽チュウ(抜き出る)

会意兼形声。冑の原字は、上部の頭にかぶとを載せた姿と、下部の冒(かぶる)の字からなる。冑は「かぶる、かくすしるし+音符由」。頭だけ上部に抜け出る胴巻きのこと。▽胄胤チュウインの胄は「肉+音符由」の字で、下部は月(にくづき)。親の身から抜け出た子のこと。のちには字体が混同した。

《単語家族》

抽チュウ(抜き出る) 軸(車輪を抜け出るじく)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

軸(車輪を抜け出るじく)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

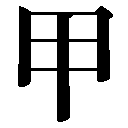

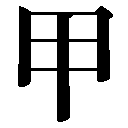

甲 かぶと🔗⭐🔉

【甲】

5画 田部 [常用漢字]

区点=2535 16進=3943 シフトJIS=8D62

《常用音訓》カン/コウ

《音読み》 コウ(カフ)

5画 田部 [常用漢字]

区点=2535 16進=3943 シフトJIS=8D62

《常用音訓》カン/コウ

《音読み》 コウ(カフ) /カン

/カン /キョウ(ケフ)

/キョウ(ケフ) 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 きのえ/かぶと/よろい(よろひ)/こう(かふ)

《名付け》 か・かつ・き・きのえ・まさる

《意味》

〉

《訓読み》 きのえ/かぶと/よろい(よろひ)/こう(かふ)

《名付け》 か・かつ・き・きのえ・まさる

《意味》

{名}きのえ。十干ジッカンの一番め。▽五行では乙とともに木に当てる。日本の兄弟エトの「きのえ」は「木の兄エ」の意。順位の第一位を示す。

{名}きのえ。十干ジッカンの一番め。▽五行では乙とともに木に当てる。日本の兄弟エトの「きのえ」は「木の兄エ」の意。順位の第一位を示す。

{名}科挙(官吏登用試験)で、成績による序列のこと。▽一甲・二甲・三甲と序列をきめ、一甲は状元・榜眼ボウガン・探花の三人。「鼎甲テイコウ(科挙で、三人の最優秀合格者)」「甲榜コウボウ(進士の試験の発表)」

{名}科挙(官吏登用試験)で、成績による序列のこと。▽一甲・二甲・三甲と序列をきめ、一甲は状元・榜眼ボウガン・探花の三人。「鼎甲テイコウ(科挙で、三人の最優秀合格者)」「甲榜コウボウ(進士の試験の発表)」

{名}かぶと。よろい(ヨロヒ)。武具の一つ。からだにつけるかたい防具。「甲冑カッチュウ」「兵甲(武器やよろい)」「棄甲曳兵而走=甲ヲ棄テ兵ヲ曳キテ走ル」〔→孟子〕

{名}かぶと。よろい(ヨロヒ)。武具の一つ。からだにつけるかたい防具。「甲冑カッチュウ」「兵甲(武器やよろい)」「棄甲曳兵而走=甲ヲ棄テ兵ヲ曳キテ走ル」〔→孟子〕

{名}かめ・えび・かに・昆虫などのかぶるかたいから。こうら。また、つめ。「亀甲キッコウ(かめのこうら)」「甲殻類」「指甲(つめ)」

{名}かめ・えび・かに・昆虫などのかぶるかたいから。こうら。また、つめ。「亀甲キッコウ(かめのこうら)」「甲殻類」「指甲(つめ)」

「某甲ボウコウ」とは、その人の名がわからないときや、その人の名をはっきりと示さないときに用いることば。ある人。

「某甲ボウコウ」とは、その人の名がわからないときや、その人の名をはっきりと示さないときに用いることば。ある人。

{名}地方自衛の制度で、十戸を一組とする組のこと。▽いくつかの甲をあわせて保(または団)という。宋ソウの王安石がはじめた。「保甲制」「甲長(甲の長)」

〔国〕

{名}地方自衛の制度で、十戸を一組とする組のこと。▽いくつかの甲をあわせて保(または団)という。宋ソウの王安石がはじめた。「保甲制」「甲長(甲の長)」

〔国〕 こう(カフ)。手や足で、表面の側。「手の甲」「甲が高い」

こう(カフ)。手や足で、表面の側。「手の甲」「甲が高い」 「甲高カンダカい」とは、声や音が強く高いこと。

《解字》

「甲高カンダカい」とは、声や音が強く高いこと。

《解字》

象形。もと、うろこを描いた象形文字。のち、たねをとり巻いたかたいからを描いた象形文字。かぶせる意を含む。▽促音語尾のpがtに転じたばあいはカッと読む。

《単語家族》

盍コウ(かぶせる)

象形。もと、うろこを描いた象形文字。のち、たねをとり巻いたかたいからを描いた象形文字。かぶせる意を含む。▽促音語尾のpがtに転じたばあいはカッと読む。

《単語家族》

盍コウ(かぶせる) 盒ゴウ(ふたをする)

盒ゴウ(ふたをする) 合(ふたをする)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

合(ふたをする)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

5画 田部 [常用漢字]

区点=2535 16進=3943 シフトJIS=8D62

《常用音訓》カン/コウ

《音読み》 コウ(カフ)

5画 田部 [常用漢字]

区点=2535 16進=3943 シフトJIS=8D62

《常用音訓》カン/コウ

《音読み》 コウ(カフ) /カン

/カン /キョウ(ケフ)

/キョウ(ケフ) 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 きのえ/かぶと/よろい(よろひ)/こう(かふ)

《名付け》 か・かつ・き・きのえ・まさる

《意味》

〉

《訓読み》 きのえ/かぶと/よろい(よろひ)/こう(かふ)

《名付け》 か・かつ・き・きのえ・まさる

《意味》

{名}きのえ。十干ジッカンの一番め。▽五行では乙とともに木に当てる。日本の兄弟エトの「きのえ」は「木の兄エ」の意。順位の第一位を示す。

{名}きのえ。十干ジッカンの一番め。▽五行では乙とともに木に当てる。日本の兄弟エトの「きのえ」は「木の兄エ」の意。順位の第一位を示す。

{名}科挙(官吏登用試験)で、成績による序列のこと。▽一甲・二甲・三甲と序列をきめ、一甲は状元・榜眼ボウガン・探花の三人。「鼎甲テイコウ(科挙で、三人の最優秀合格者)」「甲榜コウボウ(進士の試験の発表)」

{名}科挙(官吏登用試験)で、成績による序列のこと。▽一甲・二甲・三甲と序列をきめ、一甲は状元・榜眼ボウガン・探花の三人。「鼎甲テイコウ(科挙で、三人の最優秀合格者)」「甲榜コウボウ(進士の試験の発表)」

{名}かぶと。よろい(ヨロヒ)。武具の一つ。からだにつけるかたい防具。「甲冑カッチュウ」「兵甲(武器やよろい)」「棄甲曳兵而走=甲ヲ棄テ兵ヲ曳キテ走ル」〔→孟子〕

{名}かぶと。よろい(ヨロヒ)。武具の一つ。からだにつけるかたい防具。「甲冑カッチュウ」「兵甲(武器やよろい)」「棄甲曳兵而走=甲ヲ棄テ兵ヲ曳キテ走ル」〔→孟子〕

{名}かめ・えび・かに・昆虫などのかぶるかたいから。こうら。また、つめ。「亀甲キッコウ(かめのこうら)」「甲殻類」「指甲(つめ)」

{名}かめ・えび・かに・昆虫などのかぶるかたいから。こうら。また、つめ。「亀甲キッコウ(かめのこうら)」「甲殻類」「指甲(つめ)」

「某甲ボウコウ」とは、その人の名がわからないときや、その人の名をはっきりと示さないときに用いることば。ある人。

「某甲ボウコウ」とは、その人の名がわからないときや、その人の名をはっきりと示さないときに用いることば。ある人。

{名}地方自衛の制度で、十戸を一組とする組のこと。▽いくつかの甲をあわせて保(または団)という。宋ソウの王安石がはじめた。「保甲制」「甲長(甲の長)」

〔国〕

{名}地方自衛の制度で、十戸を一組とする組のこと。▽いくつかの甲をあわせて保(または団)という。宋ソウの王安石がはじめた。「保甲制」「甲長(甲の長)」

〔国〕 こう(カフ)。手や足で、表面の側。「手の甲」「甲が高い」

こう(カフ)。手や足で、表面の側。「手の甲」「甲が高い」 「甲高カンダカい」とは、声や音が強く高いこと。

《解字》

「甲高カンダカい」とは、声や音が強く高いこと。

《解字》

象形。もと、うろこを描いた象形文字。のち、たねをとり巻いたかたいからを描いた象形文字。かぶせる意を含む。▽促音語尾のpがtに転じたばあいはカッと読む。

《単語家族》

盍コウ(かぶせる)

象形。もと、うろこを描いた象形文字。のち、たねをとり巻いたかたいからを描いた象形文字。かぶせる意を含む。▽促音語尾のpがtに転じたばあいはカッと読む。

《単語家族》

盍コウ(かぶせる) 盒ゴウ(ふたをする)

盒ゴウ(ふたをする) 合(ふたをする)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

合(ふたをする)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源に「かぶと」で始まるの検索結果 1-3。