複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (50)

どう(合流点)🔗⭐🔉

どう

川の合流点。渡ど。

どう【同】🔗⭐🔉

どう【同】

①おなじであること。↔異。

②前に挙げたものを再び繰り返す場合に用いる語。「―大学」

どう【胴】🔗⭐🔉

どう【胴】

①動物体の頭・頸・四肢・尾以外の部分。内部には内臓諸器官がある。

②一般に、物の中腹部。

㋐鎧よろい・具足または剣道の道具で、胸腹部をおおう部分。

㋑弦楽器や打楽器などの中空の主部。

㋒船の中腹部。

㋓額仕立の着物で、周縁にへりをとった内側の部分。傾城買四十八手「ひぢりめんの―にて」

③きもだま。こころ。度胸。浄瑠璃、女殺油地獄「坂東者の―強く」

④剣道で胴の部分に打つ決り手。

⇒胴据わる

どう【動】🔗⭐🔉

どう【動】

うごくこと。かわること。↔静

どう【堂】ダウ🔗⭐🔉

どう【童】🔗⭐🔉

どう【童】

こども。わらわ。わらべ。

どう【筒】🔗⭐🔉

どう【筒】

①双六・博奕などで、采さいを入れて振るつつ。また、それを振る役。枕草子145「かたきの、賽を責め請ひてとみにも入れねば―を盤の上に立てて待つに」

②賭博などのために席を貸してその出来高の歩合を取る人。筒元どうもと。筒取どうとり。

③轂こしきの俗称。源氏物語葵「榻しじなどもみな押し折られてすずろなる車の―にうちかけたれば」

④打楽器の部分名。胴。

→とう(筒)

どう【道】ダウ🔗⭐🔉

どう【道】ダウ

(呉音。漢音はトウ)

①㋐人として守るべき条理。また、宇宙の原理。

㋑神仏の教え。また、仏教では特に、菩提・悟り、あるいはそのための実践のことをいう。

㋒道家の教え。道教。

②専門の学問・技芸・運動などの世界、また、その修業過程。「空手―入門」「コーヒー―」

③行政上の区画。

㋐中国の地方区画。唐には10道があり、明・清では省の下位区画。朝鮮には8道(現在は17道)がある。

㋑律令制下、畿内を中心とし、京都から通ずる道路によって全国を大別した称呼。東海道・東山道の類。

㋒普通地方公共団体の一つ。また、北海道の略称。→道州制

どう【銅】🔗⭐🔉

どう【銅】

①(copper)金属元素の一種。元素記号Cu 原子番号29。原子量63.55。自然銅としても産出するが、主要な鉱石は黄銅鉱・輝銅鉱など。赤色の金属で、展性・延性に富む。銀に次ぐ電気および熱の良導体。湿った空気中では緑青ろくしょうを生じる。硝酸・熱濃硫酸に溶ける。電線・器具・貨幣などの製造に用い、銅合金(青銅・黄銅など)や銅化合物の原料とする。あかがね。

自然銅

撮影:松原 聰

②銅貨を数えるとき使う語。東海道中膝栗毛初「ほかに百―地腹をきつて」

②銅貨を数えるとき使う語。東海道中膝栗毛初「ほかに百―地腹をきつて」

②銅貨を数えるとき使う語。東海道中膝栗毛初「ほかに百―地腹をきつて」

②銅貨を数えるとき使う語。東海道中膝栗毛初「ほかに百―地腹をきつて」

どう【如何】🔗⭐🔉

どう【如何】

〔副〕

①どのように。「その時には―しますか」

②相手の考えを問う語。「お一つ―」

どう(接頭)🔗⭐🔉

どう

〔接頭〕

ののしり、いやしめる意を表す語。ど。「―掏摸すりめ」

どう(感動詞)🔗⭐🔉

どう

〔感〕

馬を制止する時の掛け声。

どう‐あい【胴間】‥アヒ🔗⭐🔉

どう‐あい【胴間】‥アヒ

胴の長さ。胴のたけ。

どう‐あく【獰悪】ダウ‥🔗⭐🔉

どう‐あく【獰悪】ダウ‥

性質などが荒々しくわるづよいこと。夏目漱石、吾輩は猫である「書生といふ人間中で一番―な種類」

どう‐あげ【胴上げ・胴揚げ】🔗⭐🔉

どう‐あげ【胴上げ・胴揚げ】

大勢で、ある人のからだを横ざまにかかえあげて、何回も投げあげること。多くはその人を祝福するためにする。「コーチを―する」

どう‐あつ【動圧】🔗⭐🔉

どう‐あつ【動圧】

流れている流体が示す圧力のうち、流れの速度に関係する部分。流体の密度をρ、速度をvとするとき、その大きさはρv2/2

どうあん【道安】ダウ‥🔗⭐🔉

どうあん【道安】ダウ‥

①4世紀に活躍した中国仏教の確立者。常山扶柳の人。仏図澄ぶっとちょうに師事。般若経・禅観関係の経典の注釈、経典目録の作成、翻訳論、仏教儀礼の整備など幅広く活躍し、また、鳩摩羅什くまらじゅうの中国招聘に尽力した。釈道安。(312〜385)

②⇒せんどうあん(千道安)。

⇒どうあん‐がこい【道安囲】

どうあん‐がこい【道安囲】ダウ‥ガコヒ🔗⭐🔉

どうあん‐がこい【道安囲】ダウ‥ガコヒ

千道安が好んだと伝える茶室の様式。客座と点前てまえ座の境に中柱を立て、袖壁に火灯口かとうぐちを開けてある。亭主は次の間で点前をする謙虚な気持を表した構成である。

⇒どうあん【道安】

どう‐アンモニア‐レーヨン【銅アンモニアレーヨン】🔗⭐🔉

どう‐アンモニア‐レーヨン【銅アンモニアレーヨン】

再生繊維の一つ。セルロースを銅アンモニア溶液に溶かし、これを細い孔から流水中に押し出してセルロースを糸状に再生したもの。キュプラともいう。商標名ベンベルグ。絹に似た光沢と感触をもち、洋服裏地・高級下着などに用いる。近年は吸水性不織布などもつくる。

どう‐い【同位】‥ヰ🔗⭐🔉

どう‐い【同位】‥ヰ

同一の地位。同じ位置。

⇒どうい‐がいねん【同位概念】

⇒どうい‐かく【同位角】

⇒どうい‐げんそ【同位元素】

⇒どうい‐ごせん【同位語線】

⇒どうい‐たい【同位体】

⇒どういたい‐ぶんり【同位体分離】

どう‐い【同異】🔗⭐🔉

どう‐い【同異】

同じことと異なること。

どう‐い【同意】🔗⭐🔉

どう‐い【同意】

①同じ意味。

②同じ意見。同じ意思。

③他人の意見に賛成すること。「計画に―する」「―を得る」

⇒どうい‐ご【同意語】

⇒どうい‐しょめん【同意書面】

どう‐い【道衣】ダウ‥🔗⭐🔉

どう‐い【道衣】ダウ‥

道士の着る衣服。道服。

どう‐いう‥イフ🔗⭐🔉

どう‐いう‥イフ

〔連体〕

どのような。どんな。「―料理が好きですか」「―風の吹き回しだ」

どうい‐かく【同位角】‥ヰ‥🔗⭐🔉

どうい‐かく【同位角】‥ヰ‥

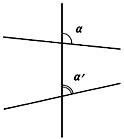

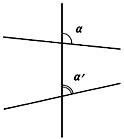

1直線が2直線と交わるとき、おのおのの直線の同側において、その直線と作る角。図においてαとα′。

同位角

⇒どう‐い【同位】

⇒どう‐い【同位】

⇒どう‐い【同位】

⇒どう‐い【同位】

どうい‐ご【同意語】🔗⭐🔉

どうい‐しょめん【同意書面】🔗⭐🔉

どうい‐しょめん【同意書面】

検察官・被告人が証拠とすることに同意した書面。作成されたときの情況を考慮し、相当と認められるかぎりにおいて証拠能力をもつ。

⇒どう‐い【同意】

どうい‐たい【同位体】‥ヰ‥🔗⭐🔉

どうい‐たい【同位体】‥ヰ‥

(isotope)原子番号が同じで、質量数が異なる元素。すなわち陽子の数が同じで、中性子の数の異なる原子核をもつ原子。水素と重水素の類。同位体は周期表上で同じ場所を占めるので、ギリシア語のisos(同じ)とtopos(場所)を合成して原語が与えられた。アイソトープ。

⇒どう‐い【同位】

どういたい‐ぶんり【同位体分離】‥ヰ‥🔗⭐🔉

どういたい‐ぶんり【同位体分離】‥ヰ‥

同位体混合物から着目する同位体を分離すること。化学的方法と物理的方法とに大別される。

⇒どう‐い【同位】

どう‐いたし‐まして【どう致しまして】🔗⭐🔉

どう‐いたし‐まして【どう致しまして】

相手のお礼や詫びの言葉に対して、それをおだやかに打ち消して言う挨拶の言葉。

どう‐いつ【同一】🔗⭐🔉

どう‐いつ【同一】

①同じであること。別物でないこと。「―人物」

②ひとしいこと。差のないこと。「―の待遇」

⇒どういつ‐がいねん【同一概念】

⇒どういつかちろうどう‐どういつちんぎん【同一価値労働同一賃金】

⇒どういつ‐げんり【同一原理】

⇒どういつ‐し【同一視】

⇒どういつ‐せい【同一性】

⇒どういつ‐たい【同一体】

⇒どういつ‐てつ【同一轍】

⇒どういつ‐てつがく【同一哲学】

⇒どういつ‐ほう【同一法】

⇒どういつ‐りつ【同一律】

⇒どういつろうどう‐どういつちんぎん【同一労働同一賃金】

どういつ‐がいねん【同一概念】🔗⭐🔉

どういつ‐がいねん【同一概念】

〔論〕(identical concept)言語形式は異なるが内包および外延の全く同じ概念。例えば、父母と両親、等辺三角形と等角三角形。

⇒どう‐いつ【同一】

どういつかちろうどう‐どういつちんぎん【同一価値労働同一賃金】‥ラウ‥🔗⭐🔉

どういつかちろうどう‐どういつちんぎん【同一価値労働同一賃金】‥ラウ‥

(comparable worth; pay equity)同一の価値があるとみなされる労働には同じ賃金を支払うという原則。主として性差別の撤廃をめざす運動の中で生まれた概念。→同一労働同一賃金。

⇒どう‐いつ【同一】

どういつ‐げんり【同一原理】🔗⭐🔉

どういつ‐げんり【同一原理】

〔論〕(principle of identity)思考原理の一つ。「AはAである」の形式で表されるもので、概念は、その思考過程において同一の意味を保持しなければならないということ。自同律。同一律。→思考の原理。

⇒どう‐いつ【同一】

どういつ‐し【同一視】🔗⭐🔉

どういつ‐し【同一視】

①区別せず、同一にみなして取り扱うこと。

②尊敬する他者の持つ特性や力を自分も持ちたい時、その他者と同一になろうとすることで、それらをとり入れようとすること。幼児の社会化には必須。防衛機制の一つ。

⇒どう‐いつ【同一】

どういつ‐せい【同一性】🔗⭐🔉

どういつ‐せい【同一性】

(identity)

①一般に、二つ以上の相異なる事物がその性質の共通性の故に、その点では相互に区別できないこと(質的同一性)。

②狭義では、事物がそれ自身に同じであること(自己同一性・数的同一性)。特に人格が自己として一貫することをいう。

⇒どう‐いつ【同一】

どういつ‐たい【同一体】🔗⭐🔉

どういつ‐たい【同一体】

①同じからだ。同体。

②同一の関係。

③質と形との一致した物体。

⇒どう‐いつ【同一】

どういつ‐てつ【同一轍】🔗⭐🔉

どういつ‐てつ【同一轍】

同じすじみち。「―を踏む」

⇒どう‐いつ【同一】

どういつ‐てつがく【同一哲学】🔗⭐🔉

どういつ‐てつがく【同一哲学】

物質と精神、主観と客観とは本質的に異なった実体ではなく、一つの絶対的実体の現れ方の差で、実は同一であるとする哲学。スピノザ・シェリングの哲学。同一説。

⇒どう‐いつ【同一】

どういつ‐ほう【同一法】‥ハフ🔗⭐🔉

どういつ‐ほう【同一法】‥ハフ

〔数〕証明法の一つ。「AならばB」が成り立ち、Bが成立するのは唯一通りの場合しかないとき、「BならばA」が成り立つことを利用する。

⇒どう‐いつ【同一】

どういつ‐りつ【同一律】🔗⭐🔉

どういつ‐りつ【同一律】

(→)同一原理に同じ。自同律。

⇒どう‐いつ【同一】

大辞林の検索結果 (99)

どう【同】🔗⭐🔉

どう [1] 【同】

(1)前に出た語句を繰り返し書く代わりに用いる語。「昭和六〇年入学,―六三年卒業」

(2)前に述べた語句を受けて,連体詞的に「その…」の意を表すのに用いる。「―提案」「―論文」

どう【胴】🔗⭐🔉

どう [1] 【胴】

(1)動物の頭・手足・尾を除いた,体の中心をなす部分。胴体。

(2)特に,腹部のあたり。「―まわり」「―抜き」

(3)(ア)胸・腹部をおおう鎧(ヨロイ)または剣道の防具。(イ)剣道で,決まり手の一。{(3)(ア)}の部位を打つもの。

(4)太鼓・三味線などで,音が反響するように,中空にした部分。筒(ドウ)。

(5)和船の腹部。

→胴の間(マ)

(6)きも。度胸。

どう【動】🔗⭐🔉

どう [1] 【動】

動くこと。動きのあること。「―と静の対照的な性格」

どう【堂】🔗⭐🔉

どう ダウ 【堂】

■一■ [1][0] (名)

(1)神仏をまつる建物。

(2)多くの人の集まる建物。

(3)客に接したり,礼楽を行なったりする所。正殿。

■二■ (接尾)

屋号・雅号,または建物の名などにつけて用いる。「静嘉―」「哲学―」

どう【筒】🔗⭐🔉

どう [1] 【筒】

(1)双六(スゴロク)や博打(バクチ)で,さいころを中に入れて振るつつ。また,それを振る人。「―をひねりて,とみにも打ち出でず/源氏(常夏)」

(2)(「胴」とも書く)「筒元(ドウモト)」「筒親(ドウオヤ)」「筒取(ドウトリ)」の略。

(3)「轂(コシキ)」に同じ。

(4)「胴{(4)}」に同じ。

どう【道】🔗⭐🔉

どう ダウ [1] 【道】

(1)みち。

(2)人のふみおこなうべきみち。

(3)〔仏〕 仏教徒として修行すべきおこない。八正道のこと。また,仏の教え。仏道。

(4)「道教」の略。「儒・仏・―」

(5)都・府・県と同等の地方公共団体。北海道のこと。また,「北海道」の略。

(6)律令制で,畿内以外の諸国を大別した行政区画。東海道・東山道・西海道など。

(7)中国,唐代の行政区画の一。全国を一〇道に区分。

(8)朝鮮の行政区画の一。

どう【銅】🔗⭐🔉

どう [1] 【銅】

〔copper; (ラテン) cuprum〕

銅族に属する遷移元素の一。元素記号 Cu 原子番号二九。原子量六三・五五。天然には黄銅鉱・孔雀石・輝銅鉱・赤銅鉱などとして産出。光沢ある赤色の金属で展性・延性に富む。炎色反応は青緑色を呈する。比重八・九五。湿った空気中ではさびて緑青(ロクシヨウ)を生ずる。熱・電気の伝導度は銀に次ぐ。古くから用いられ,そのまま,あるいは青銅・黄銅などの合金にして用いる。また,生体,特に植物にとって重要な働きをする。あかがね。

どう【幢】🔗⭐🔉

どう [1] 【幢】

〔呉音〕

(1)「幢(ハタホコ)」に同じ。

(2)仏教の荘厳(シヨウゴン)具の一。仏・菩薩が法の王将であることを象徴する旗。竿につるし,あるいは柱にかけて用いる。

→幡(バン)

(3)とばり。

どう【如何】🔗⭐🔉

どう [1] 【如何】 (副)スル

(1)物事の内容・状態,またやり方などについて疑問に思う気持ちを表す。どのように。「―なっているんだろう」「―したらいいか」「―行こうか」

(2)疑問に思いつつ,それを否定・拒否する気持ちを表す。「―でもいい」

(3)(「どう…ても」の形で)その物事について考えられるすべての手段・方法をつくすことを表す。「―してもだめだ」「―見てもにせものとは思えない」「―考えても理解に苦しむ」

(4)呼びかけて,相手の意向や様子などをたずねる気持ちを表す。どうか。いかが。「その後―お過ごしですか」「このネクタイでは―ですか」「もう一局―ですか」「―だ,参ったか」

→どうか

どう🔗⭐🔉

どう [1] (感)

牛馬を制する時の掛け声。「どうどう」とくりかえすことが多い。「はいしい―,―」

どう🔗⭐🔉

どう (接頭)

〔近世語〕

名詞・形容詞などに付いて,ののしる気持ちをこめる。「や,いき掏盗(ズリ)め,―ずりめ/浄瑠璃・天の網島(上)」「―しぶとい女郎め/歌舞伎・児雷也」

〔接頭語「ど」のもとの形かという〕

とうあ-れんめい【東亜連盟】🔗⭐🔉

とうあ-れんめい 【東亜連盟】

石原莞爾(カンジ)の構想にもとづいて,日本・中国・「満州国」の一体化をめざして1939年(昭和14)結成された団体。正式名称は東亜連盟協会。46年解散。

どう-あく【獰悪】🔗⭐🔉

どう-あく ダウ― [0] 【獰悪】 (名・形動)[文]ナリ

性質や姿かたちが凶悪で,荒々しい・こと(さま)。「―な人相」「―なる夜叉の顔を/幻影の盾(漱石)」

どう-あげ【胴上げ】🔗⭐🔉

どう-あげ [0][4] 【胴上げ】 (名)スル

(1)喜びや祝福を表すために,大勢の人間が祝福される人の体を抱え上げて何度も空中に投げ上げること。「優勝監督を―する」

(2)江戸時代,年末の媒(スス)払いなどに祝儀と称して{(1)}と同様のことをしたこと。また,制裁としても行われた。

とうあつ-へんか【等圧変化】🔗⭐🔉

とうあつ-へんか ―クワ [5] 【等圧変化】

圧力を一定に保ちながら,系の温度・体積などを変化させること。定圧変化。

どう-あて【胴当て】🔗⭐🔉

どう-あて [0] 【胴当て】

「胴掛(ドウガ)け」に同じ。

どうあみ【道阿弥】🔗⭐🔉

どうあみ ダウアミ 【道阿弥】

(?-1413) 室町前期の能役者。名は犬王。近江猿楽日吉(ヒエ)座の名手。世阿弥に影響を与えた。

どう-あん【同行】🔗⭐🔉

どう-あん [0] 【同行】

⇒どうぎょう(同行)(3)

どう-あん【同案】🔗⭐🔉

どう-あん 【同案】

(1) [0]

同じ考え。同じ案。

(2) [1]

その案。

どうあん【道安】🔗⭐🔉

どうあん ダウアン 【道安】

(1)(312-385) 中国東晋時代の僧。初期中国仏教の中心的存在。仏図澄(ブツトチヨウ)門下。漢訳仏典の目録をつくり,教団の儀式・規則を定め,般若経典などの研究・解釈を行なった。

(2)

⇒千道安(センドウアン)

どうあん-がこい【道安囲い】🔗⭐🔉

どうあん-がこい ダウアンガコヒ [5] 【道安囲い】

茶室で,客座と点前(テマエ)座との境に中柱を立て,仕切り壁を付け火灯口(カトウグチ)を設けた構成のもの。亭主は客に対し,次の間に見立てた所で点前を行うことから,謙虚な心構えを表す構成といえる。千道安の創始かといわれる。

どうアンモニア-レーヨン【銅―】🔗⭐🔉

どうアンモニア-レーヨン [8] 【銅―】

再生繊維の一。銅アンモニア溶液に溶かしたセルロースを細孔から水中に押し出して糸状に再生したもの。絹に似た光沢・手触りがあり,主に洋服裏地に用いる。キュプラ。

どう-い【同位】🔗⭐🔉

どう-い ― [0][1] 【同位】

同じ位(クライ)。同じ位置。

[0][1] 【同位】

同じ位(クライ)。同じ位置。

[0][1] 【同位】

同じ位(クライ)。同じ位置。

[0][1] 【同位】

同じ位(クライ)。同じ位置。

どうい-がいねん【同位概念】🔗⭐🔉

どうい-がいねん ― ― [4] 【同位概念】

〔論〕 同一の類概念に含まれる種概念相互のこと。例えば,脊椎動物と無脊椎動物,男性と女性など。等級概念。等位概念。

― [4] 【同位概念】

〔論〕 同一の類概念に含まれる種概念相互のこと。例えば,脊椎動物と無脊椎動物,男性と女性など。等級概念。等位概念。

― [4] 【同位概念】

〔論〕 同一の類概念に含まれる種概念相互のこと。例えば,脊椎動物と無脊椎動物,男性と女性など。等級概念。等位概念。

― [4] 【同位概念】

〔論〕 同一の類概念に含まれる種概念相互のこと。例えば,脊椎動物と無脊椎動物,男性と女性など。等級概念。等位概念。

どうい-かく【同位角】🔗⭐🔉

どうい-かく ― ― [3] 【同位角】

二直線が他の一直線と交わってできる角のうち,一直線から見て同じ位置にある二つの角。図におけるαとα′など。

同位角

― [3] 【同位角】

二直線が他の一直線と交わってできる角のうち,一直線から見て同じ位置にある二つの角。図におけるαとα′など。

同位角

[図]

[図]

― [3] 【同位角】

二直線が他の一直線と交わってできる角のうち,一直線から見て同じ位置にある二つの角。図におけるαとα′など。

同位角

― [3] 【同位角】

二直線が他の一直線と交わってできる角のうち,一直線から見て同じ位置にある二つの角。図におけるαとα′など。

同位角

[図]

[図]

どうい-かく【同位核】🔗⭐🔉

どうい-かく ― ― [3] 【同位核】

〔isotopic nucleus〕

互いに陽子数が等しく,中性子数が異なる原子核。同一の元素に属し(すなわち,原子番号が等しく),質量数が異なる原子の原子核。

― [3] 【同位核】

〔isotopic nucleus〕

互いに陽子数が等しく,中性子数が異なる原子核。同一の元素に属し(すなわち,原子番号が等しく),質量数が異なる原子の原子核。

― [3] 【同位核】

〔isotopic nucleus〕

互いに陽子数が等しく,中性子数が異なる原子核。同一の元素に属し(すなわち,原子番号が等しく),質量数が異なる原子の原子核。

― [3] 【同位核】

〔isotopic nucleus〕

互いに陽子数が等しく,中性子数が異なる原子核。同一の元素に属し(すなわち,原子番号が等しく),質量数が異なる原子の原子核。

どうい-げんそ【同位元素】🔗⭐🔉

どうい-げんそ ― ― [4] 【同位元素】

⇒同位体

― [4] 【同位元素】

⇒同位体

― [4] 【同位元素】

⇒同位体

― [4] 【同位元素】

⇒同位体

どうい-ご-せん【同位語線】🔗⭐🔉

どうい-ご-せん ― ― [0] 【同位語線】

⇒等語線(トウゴセン)

― [0] 【同位語線】

⇒等語線(トウゴセン)

― [0] 【同位語線】

⇒等語線(トウゴセン)

― [0] 【同位語線】

⇒等語線(トウゴセン)

どうい-たい【同位体】🔗⭐🔉

どうい-たい ― ― [0] 【同位体】

同一の元素に属し(すなわち,原子番号が等しく),質量数が異なる原子。また,そのような原子の原子核。アイソトープ。

― [0] 【同位体】

同一の元素に属し(すなわち,原子番号が等しく),質量数が異なる原子。また,そのような原子の原子核。アイソトープ。

― [0] 【同位体】

同一の元素に属し(すなわち,原子番号が等しく),質量数が異なる原子。また,そのような原子の原子核。アイソトープ。

― [0] 【同位体】

同一の元素に属し(すなわち,原子番号が等しく),質量数が異なる原子。また,そのような原子の原子核。アイソトープ。

どう-い【同異】🔗⭐🔉

どう-い [1] 【同異】

同じことと異なること。異同。

どう-い【同意】🔗⭐🔉

どう-い [0] 【同意】 (名)スル

(1)同じ意味。同義。「―の語」

(2)相手と同じ意見・考え。また,同じ考えであることを意思表示すること。「相手の考えに―する」

(3)他の者の行為について賛成ないし是認の意思表示をすること。

どうい-ご【同意語】🔗⭐🔉

どうい-ご [0][3] 【同意語】

⇒同義語(ドウギゴ)

どうい-しょめん【同意書面】🔗⭐🔉

どうい-しょめん [4] 【同意書面】

刑事訴訟法上,検察官および被告人が証拠とすることに同意した書面。書面作成時の状況を考慮し,相当と認める時に限り証拠とすることができる。

どうい-やっかん【同意約款】🔗⭐🔉

どうい-やっかん ―ヤククワン [4] 【同意約款】

労働協約で,人事などについて労使があらかじめ同意する必要があることを定めた条項。

→協議約款

どう-い【胴衣】🔗⭐🔉

どう-い [1] 【胴衣】

「胴着(ドウギ)」に同じ。

どう-い【胴囲】🔗⭐🔉

どう-い ― [1] 【胴囲】

胴まわり。ウエスト。

[1] 【胴囲】

胴まわり。ウエスト。

[1] 【胴囲】

胴まわり。ウエスト。

[1] 【胴囲】

胴まわり。ウエスト。

どう-い【道衣】🔗⭐🔉

どう-い ダウ― [1] 【道衣】

道士の着る衣服。道服。

どう-いう🔗⭐🔉

どう-いう ―イフ [1] (連体)

どのような。どんな。「それは一体―わけだ」「―仕掛けになっているのですか」

どう-いたしまして【どう致しまして】🔗⭐🔉

どう-いたしまして 【どう致しまして】 (連語)

⇒「どう(如何)」の句項目

とういつ-こうはん【統一公判】🔗⭐🔉

とういつ-こうはん [5] 【統一公判】

同一事件に生じた多数の被告人を同一の法廷で,全体として審理・判決すること。

とういつ-せんせん【統一戦線】🔗⭐🔉

とういつ-せんせん [5] 【統一戦線】

政治運動・労働運動などで,諸党派・諸団体が独自の主張を保ちながら,共通の目標のために,共通の敵対勢力に共同して対抗する闘いの形態。共同戦線。ユナイテッド-フロント。

とういつ-てき【統一的】🔗⭐🔉

とういつ-てき [0] 【統一的】 (形動)

全体を統一する立場をとるさま。まとまっているさま。「―な行動」「現象を―に理解する」

どう-いつ【同一】🔗⭐🔉

どう-いつ [0] 【同一】 (名・形動)[文]ナリ

(1)同じであること。別のものでないこと。また,そのさま。「―人物」「―の目的」

(2)等しいこと。差のないこと。また,そのさま。「両者を―に扱う」

どういつ-か【同一化】🔗⭐🔉

どういつ-か ―クワ [0] 【同一化】

〔心〕 対象のもつ考えや感情・行動・属性を取り入れ,同様の傾向を示すようになる心理的過程。

→同一視

どういつ-がいねん【同一概念】🔗⭐🔉

どういつ-がいねん [5] 【同一概念】

〔論〕 外延と内包が全く同一の二つの概念。「男性である親」と「父」など。

どういつ-し【同一視】🔗⭐🔉

どういつ-し [4][3] 【同一視】 (名)スル

(1)同じ物とみなすこと。差のないものとみなすこと。「連中と―して欲しくない」

(2)〔心〕 精神分析で,対象と自分を無意識のうちに混同し,対象が考え,感じ,行為しているように自分が考え,感じ,行為することによって,満足や安定を得ようとする防衛機制の一。

どういつ-せい【同一性】🔗⭐🔉

どういつ-せい [0] 【同一性】

〔identity〕

〔哲〕 あるものが時間・空間を異にしても同じであり続け,変化がみられないこと。

(1)物がそれ自身に対し同じであって,一個の物として存在すること。自己同一性。

(2)人間学・心理学で,人が時や場面を越えて一個の人格として存在し,自己を自己として確信する自我の統一をもっていること。自我同一性。主体性。

どういつ-たい【同一体】🔗⭐🔉

どういつ-たい [0] 【同一体】

(1)同じからだ。同体。

(2)形・質などが同じ物体。

どういつ-てつ【同一轍】🔗⭐🔉

どういつ-てつ [4][3] 【同一轍】

〔同じわだちの意〕

筋道ややり方が同じであること。「満校の感情―であるから/思出の記(蘆花)」

どういつ-てつがく【同一哲学】🔗⭐🔉

どういつ-てつがく [6][5] 【同一哲学】

〔(ドイツ) Identit tsphilosophie〕

精神と物質,主観と客観などを二つの独立した実体とみずに,絶対的同一者の現れと考える学説。スピノザ・シェリングらに代表される。同一説。

tsphilosophie〕

精神と物質,主観と客観などを二つの独立した実体とみずに,絶対的同一者の現れと考える学説。スピノザ・シェリングらに代表される。同一説。

tsphilosophie〕

精神と物質,主観と客観などを二つの独立した実体とみずに,絶対的同一者の現れと考える学説。スピノザ・シェリングらに代表される。同一説。

tsphilosophie〕

精神と物質,主観と客観などを二つの独立した実体とみずに,絶対的同一者の現れと考える学説。スピノザ・シェリングらに代表される。同一説。

どういつ-てん【同一点】🔗⭐🔉

どういつ-てん [4] 【同一点】

二つ以上の物事に共通する点や一致する点。「―を見いだす」

どういつ-ほう【同一法】🔗⭐🔉

どういつ-ほう ―ハフ [0] 【同一法】

〔数〕 定理の証明法の一。A ならば B という定理が真で,性質 B をもつものがただ一つしかないならば,B ならば A という逆定理も成り立つというもの。

どういつ-よう【同一様】🔗⭐🔉

どういつ-よう ―ヤウ [4] 【同一様】

同一の様子であること。同様。

どういつ-りつ【同一律】🔗⭐🔉

どういつ-りつ [4] 【同一律】

〔論〕

〔law of identity〕

思考の原理の一。一般に「 A は A である」という形式で表す。いかなる事物も自己自身と同一であり,我々の思考過程においてもこれを否定するような思考をしてはならないという要求をいう。同一原理。同一法。自同律。

→思考の原理

どういつ-ろうどう-どういつちんぎん【同一労働同一賃金】🔗⭐🔉

どういつ-ろうどう-どういつちんぎん ―ラウドウ― [5]-[5] 【同一労働同一賃金】

量と質において同じ価値をもつ労働に対しては,性別・年齢・勤続年数・人種などにかかわりなく同額の賃金を支払うという原則。もともとは,女性労働者の差別的低賃金に対する反対運動としてはじまった。

どうい-づ・く【動意づく】🔗⭐🔉

どうい-づ・く 【動意づく】 (連語)

株価が動く気配を示す。

とう-いと【唐糸】🔗⭐🔉

とう-いと タウ― [0] 【唐糸】

〔もと外国から輸入したものであることから〕

機械紡績綿糸の旧称。

とう-いも【唐芋】🔗⭐🔉

とう-いも タウ― [0] 【唐芋】

サツマイモの別名。

とういん-ていし【登院停止】🔗⭐🔉

とういん-ていし ― ン― [0] 【登院停止】

国会議員の懲罰の一。三〇日を超えない範囲で,登院を停止するもの。

ン― [0] 【登院停止】

国会議員の懲罰の一。三〇日を超えない範囲で,登院を停止するもの。

ン― [0] 【登院停止】

国会議員の懲罰の一。三〇日を超えない範囲で,登院を停止するもの。

ン― [0] 【登院停止】

国会議員の懲罰の一。三〇日を超えない範囲で,登院を停止するもの。

とういん-きんかた【洞院公賢】🔗⭐🔉

とういん-きんかた トウ ン― 【洞院公賢】

(1291-1360) 南北朝時代の公家。太政大臣。中園相国と称される。南北両朝より信任され,政界の収拾に活躍。また,故実に通じ「皇代暦」「拾芥抄」を著す。日記「園太暦(エンタイリヤク)」は内乱期の重要な記録。

ン― 【洞院公賢】

(1291-1360) 南北朝時代の公家。太政大臣。中園相国と称される。南北両朝より信任され,政界の収拾に活躍。また,故実に通じ「皇代暦」「拾芥抄」を著す。日記「園太暦(エンタイリヤク)」は内乱期の重要な記録。

ン― 【洞院公賢】

(1291-1360) 南北朝時代の公家。太政大臣。中園相国と称される。南北両朝より信任され,政界の収拾に活躍。また,故実に通じ「皇代暦」「拾芥抄」を著す。日記「園太暦(エンタイリヤク)」は内乱期の重要な記録。

ン― 【洞院公賢】

(1291-1360) 南北朝時代の公家。太政大臣。中園相国と称される。南北両朝より信任され,政界の収拾に活躍。また,故実に通じ「皇代暦」「拾芥抄」を著す。日記「園太暦(エンタイリヤク)」は内乱期の重要な記録。

とういん-さねひろ【洞院実煕】🔗⭐🔉

とういん-さねひろ トウ ン― 【洞院実煕】

室町中期の公家。左大臣。通称,東山左府。朝儀に通じ「拾芥集」を補修,「名目抄」を著した。生没年未詳。

ン― 【洞院実煕】

室町中期の公家。左大臣。通称,東山左府。朝儀に通じ「拾芥集」を補修,「名目抄」を著した。生没年未詳。

ン― 【洞院実煕】

室町中期の公家。左大臣。通称,東山左府。朝儀に通じ「拾芥集」を補修,「名目抄」を著した。生没年未詳。

ン― 【洞院実煕】

室町中期の公家。左大臣。通称,東山左府。朝儀に通じ「拾芥集」を補修,「名目抄」を著した。生没年未詳。

とういん-さねよ【洞院実世】🔗⭐🔉

とういん-さねよ トウ ン― 【洞院実世】

(1308-1359) 南北朝時代の公家。公賢の子。後醍醐天皇に仕える。南北朝分裂後は新田義貞の軍に加わり,越前金崎城・杣山(ソマヤマ)城を転戦。のち吉野にあって,南朝の重臣として従一位左大臣。

ン― 【洞院実世】

(1308-1359) 南北朝時代の公家。公賢の子。後醍醐天皇に仕える。南北朝分裂後は新田義貞の軍に加わり,越前金崎城・杣山(ソマヤマ)城を転戦。のち吉野にあって,南朝の重臣として従一位左大臣。

ン― 【洞院実世】

(1308-1359) 南北朝時代の公家。公賢の子。後醍醐天皇に仕える。南北朝分裂後は新田義貞の軍に加わり,越前金崎城・杣山(ソマヤマ)城を転戦。のち吉野にあって,南朝の重臣として従一位左大臣。

ン― 【洞院実世】

(1308-1359) 南北朝時代の公家。公賢の子。後醍醐天皇に仕える。南北朝分裂後は新田義貞の軍に加わり,越前金崎城・杣山(ソマヤマ)城を転戦。のち吉野にあって,南朝の重臣として従一位左大臣。

どう-いん【同韻】🔗⭐🔉

どう-いん ― ン [0] 【同韻】

韻が同じであること。また,その韻。

ン [0] 【同韻】

韻が同じであること。また,その韻。

ン [0] 【同韻】

韻が同じであること。また,その韻。

ン [0] 【同韻】

韻が同じであること。また,その韻。

どういん-そうつう【同韻相通】🔗⭐🔉

どういん-そうつう ― ンサウ― [0] 【同韻相通】

⇒通韻(ツウイン)(1)

ンサウ― [0] 【同韻相通】

⇒通韻(ツウイン)(1)

ンサウ― [0] 【同韻相通】

⇒通韻(ツウイン)(1)

ンサウ― [0] 【同韻相通】

⇒通韻(ツウイン)(1)

どう-いん【動因】🔗⭐🔉

どう-いん [0] 【動因】

(1)物事を引き起こす直接の原因。動機。

(2)〔哲〕「作用因」に同じ。

(3)〔心〕「動機{(2)(ア)}」に同じ。

どう-いん【動員】🔗⭐🔉

どう-いん ― ン [0] 【動員】 (名)スル

(1)ある目的のために人や物を組織的に集めること。特に,社会運動・労働運動で,運動に必要な人員を行動におもむかせること。「抗議集会に労組員を―する」

(2)軍隊を平時編制から戦時編制に切り替えること。「―令」

(3)国内の資源や設備・人員を国家や軍隊の統一管理のもとに集中すること。

〔明治時代の軍隊用語から〕

ン [0] 【動員】 (名)スル

(1)ある目的のために人や物を組織的に集めること。特に,社会運動・労働運動で,運動に必要な人員を行動におもむかせること。「抗議集会に労組員を―する」

(2)軍隊を平時編制から戦時編制に切り替えること。「―令」

(3)国内の資源や設備・人員を国家や軍隊の統一管理のもとに集中すること。

〔明治時代の軍隊用語から〕

ン [0] 【動員】 (名)スル

(1)ある目的のために人や物を組織的に集めること。特に,社会運動・労働運動で,運動に必要な人員を行動におもむかせること。「抗議集会に労組員を―する」

(2)軍隊を平時編制から戦時編制に切り替えること。「―令」

(3)国内の資源や設備・人員を国家や軍隊の統一管理のもとに集中すること。

〔明治時代の軍隊用語から〕

ン [0] 【動員】 (名)スル

(1)ある目的のために人や物を組織的に集めること。特に,社会運動・労働運動で,運動に必要な人員を行動におもむかせること。「抗議集会に労組員を―する」

(2)軍隊を平時編制から戦時編制に切り替えること。「―令」

(3)国内の資源や設備・人員を国家や軍隊の統一管理のもとに集中すること。

〔明治時代の軍隊用語から〕

どう-いん【導引】🔗⭐🔉

どう-いん ダウ― [0] 【導引】

(1)みちびくこと。道案内。

(2)道教の修行・養生法の一。さまざまな身体の動きと呼吸法を組み合わせて行う。健康法でもある。

(3)按摩(アンマ)。もみ療治。

どう-いん【導因】🔗⭐🔉

どう-いん ダウ― [0] 【導因】

ある結果を導き出した原因。

どういん【道因】🔗⭐🔉

どういん ダウイン 【道因】

⇒藤原敦頼(フジワラノアツヨリ)

どう-う【堂宇】🔗⭐🔉

どう-う ダウ― [1] 【堂宇】

〔「宇」はのきの意〕

堂の建物。

とう-うす【唐臼】🔗⭐🔉

とう-うす タウ― [3][0] 【唐臼】

⇒磨(ス)り臼(ウス)

とう-うちわ【唐団扇】🔗⭐🔉

とう-うちわ タウウチハ [4][3] 【唐団扇】

(1)中国風の団扇。瓢箪(ヒヨウタン)形あるいは円形で,柄のついたもの。軍配団扇,相撲の行司の軍配として用いた。

(2)家紋の一。「軍配団扇」に同じ。

どうう-どう【銅烏幢】🔗⭐🔉

どうう-どう [3] 【銅烏幢】

「烏形幢(ウギヨウドウ)」に同じ。

どう-うら【胴裏】🔗⭐🔉

どう-うら [0] 【胴裏】

袷(アワセ)の長着の裏布のうち,裾廻(スソマワ)しを除いた部分。奥裏(オクウラ)。

とうえい-ほう【投影法】🔗⭐🔉

とうえい-ほう ―ハフ [0] 【投影法】

〔心〕 曖昧な刺激や状況を設定して,それに対してなされる解釈や判断・表現などからパーソナリティーや欲求を知ろうとする心理診断の技法。ロールシャッハ-テスト,TAT など。投射法。

とうえいしせん【東瀛詩選】🔗⭐🔉

とうえいしせん 【東瀛詩選】

漢詩集。四四巻。1883年成立。岸田吟香の依頼により,日本の漢詩を中国に紹介するために,清の兪 (ユエツ)が編集。

(ユエツ)が編集。

(ユエツ)が編集。

(ユエツ)が編集。

とう-えき【湯液】🔗⭐🔉

とう-えき タウ― [1] 【湯液】

漢方療法に用いられる煎じ薬の総称。一般には数種の生薬から成る漢方薬を水に浸し,土瓶で約半量になるまでとろ火で煎じて濾過(ロカ)し,熱いうちに服用する。

とう-えん【登園】🔗⭐🔉

とう-えん ― ン [0] 【登園】 (名)スル

幼稚園や保育園へ通うこと。

ン [0] 【登園】 (名)スル

幼稚園や保育園へ通うこと。

ン [0] 【登園】 (名)スル

幼稚園や保育園へ通うこと。

ン [0] 【登園】 (名)スル

幼稚園や保育園へ通うこと。

とう-えんめい【陶淵明】🔗⭐🔉

とう-えんめい タウ― 【陶淵明】

(365-427) 中国,東晋・宋の詩人。名は潜,字(アザナ)は元亮・淵明。五柳先生と号した。役人生活の束縛を嫌って彭沢県県令を最後に「帰去来辞」を賦して辞任し,以後,故郷に帰って酒と菊を愛し,自適の生活を送った。その詩文は,平淡で自然な表現を特徴とし,古来日本でも愛好された。散文「五柳先生伝」「桃花源記」など。

とうおう-かくめい【東欧革命】🔗⭐🔉

とうおう-かくめい [5] 【東欧革命】

東ヨーロッパで1980年代末から続いて起こった,ソ連型共産主義から抜け出し民主化・自由化を求める一連の改革。89年11月のベルリンの壁の崩壊,一二月のルーマニアの政変,同月のチェコスロバキアの共産党の一党支配の崩壊,90年9月のポーランドの非共産党系内閣の誕生などをいう。

どう-おう【堂奥】🔗⭐🔉

どう-おう ダウアウ [0] 【堂奥】

(1)堂の奥まった所。

(2)学問・芸術などの奥深いところ。奥義。蘊奥(ウンノウ)。「―にはいる」

どう-おう【道央】🔗⭐🔉

どう-おう ダウアウ [0] 【道央】

北海道の中央部。札幌市を中心とした地域。

どうおう-じどうしゃどう【道央自動車道】🔗⭐🔉

どうおう-じどうしゃどう ダウアウ―ダウ 【道央自動車道】

北海道虻田(アブタ)町から室蘭・札幌を経て旭川市に至る高速道路。延長270.2キロメートル。1994年(平成6)全線開通。

とうおう-かく【滕王閣】🔗⭐🔉

とうおう-かく トウワウ― 【滕王閣】

中国,江西省南昌市の 江(コウコウ)のほとりにあった楼閣。唐代に滕王李元嬰が創建。王勃の「滕王閣序」で知られる。

江(コウコウ)のほとりにあった楼閣。唐代に滕王李元嬰が創建。王勃の「滕王閣序」で知られる。

江(コウコウ)のほとりにあった楼閣。唐代に滕王李元嬰が創建。王勃の「滕王閣序」で知られる。

江(コウコウ)のほとりにあった楼閣。唐代に滕王李元嬰が創建。王勃の「滕王閣序」で知られる。

とうおうふ【東王父】🔗⭐🔉

とうおうふ トウワウフ 【東王父】

中国の古伝説上の仙人。男の仙人の頭(カシラ)とされ,西王母と並び称される。東王公。東華帝君。東父。

どう(和英)🔗⭐🔉

どう

…は〜ですか How is?/How do you like?/How about? …しては〜ですか What do you say to?/Why don't you? 〜思うか What do you think? 〜する気か What do you want to do?/What do you do with? 〜あっても,〜見ても ⇒どうしても.〜いう ⇒どんな.〜いう訳だか for some reason or other.〜いう訳ですか why? 〜したのか What's wrong[the matter]? 〜かしている Something is wrong.〜いたしまして Not at all./<米>You are welcome.

どう【胴】(和英)🔗⭐🔉

どう【堂】(和英)🔗⭐🔉

どうい【同位角】(和英)🔗⭐🔉

どうい【同位角】

the corresponding angles.同位元素《理》an[a radioactive]isotope.→英和

どうい【同意】(和英)🔗⭐🔉

どういご【同意語】(和英)🔗⭐🔉

どういご【同意語】

a synonym.→英和

どういん【動因】(和英)🔗⭐🔉

どういん【動因】

⇒動機.

どういん【動員する】(和英)🔗⭐🔉

どういん【動員する】

mobilize.→英和

広辞苑+大辞林に「どう」で始まるの検索結果。もっと読み込む