複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (25)

とも‐え【鞆絵・巴】‥ヱ🔗⭐🔉

とも‐え【鞆絵・巴】‥ヱ

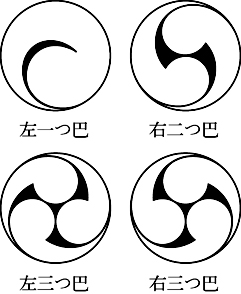

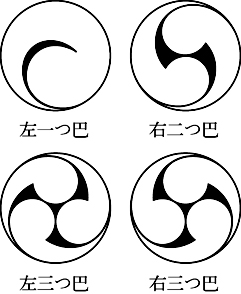

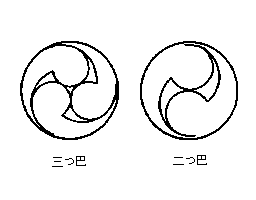

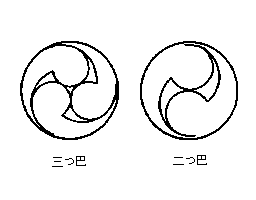

①鞆ともの側面を図案化した文様。鞆の尾を長く引いたのを尾長鞆絵という。鞆を一つないし三つ円形に配したものを、その数によって一つ巴・二つ巴・三つ巴などという。太鼓・瓦の面などに描く。紋所としては、巻き方の向きにより左右の別があり、どちらの向きを左、右と見るかにゆれがある。

巴

②物が円形をえがくように一方にめぐり巻くさま。

⇒ともえ‐がも【巴鴨】

⇒ともえ‐がわら【巴瓦】

⇒ともえ‐せん【巴戦】

⇒ともえ‐そう【巴草】

⇒ともえ‐なげ【巴投げ】

②物が円形をえがくように一方にめぐり巻くさま。

⇒ともえ‐がも【巴鴨】

⇒ともえ‐がわら【巴瓦】

⇒ともえ‐せん【巴戦】

⇒ともえ‐そう【巴草】

⇒ともえ‐なげ【巴投げ】

②物が円形をえがくように一方にめぐり巻くさま。

⇒ともえ‐がも【巴鴨】

⇒ともえ‐がわら【巴瓦】

⇒ともえ‐せん【巴戦】

⇒ともえ‐そう【巴草】

⇒ともえ‐なげ【巴投げ】

②物が円形をえがくように一方にめぐり巻くさま。

⇒ともえ‐がも【巴鴨】

⇒ともえ‐がわら【巴瓦】

⇒ともえ‐せん【巴戦】

⇒ともえ‐そう【巴草】

⇒ともえ‐なげ【巴投げ】

ともえ【巴】トモヱ(人名他)🔗⭐🔉

ともえ【巴】トモヱ

①平安末期・鎌倉初期の女性。木曾の豪族中原兼遠の女むすめ。今井兼平の妹。武勇すぐれた美女で、源義仲の愛妾、また武将として最後まで随従。義仲の戦死後は和田義盛に嫁し、その敗死後、尼となって越中に赴いたという。巴御前。生没年未詳。

②能。修羅物。巴の霊が義仲戦死前後の有様を語る。

ともえ‐がも【巴鴨】‥ヱ‥🔗⭐🔉

ともえ‐がも【巴鴨】‥ヱ‥

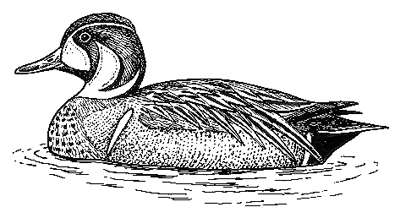

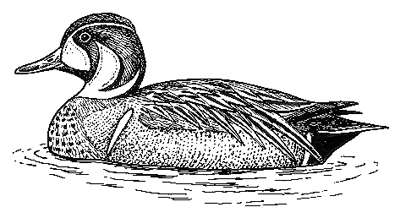

カモの一種。小形で美しく、雄の顔には淡黄褐色と緑色から成る巴形の斑紋がある。背は灰青色で黒・白の斑がある。秋季、東部シベリア地方から渡来。アジガモ。

ともえがも(雄)

トモエガモ(雄)

提供:OPO

トモエガモ(雄)

提供:OPO

⇒とも‐え【鞆絵・巴】

⇒とも‐え【鞆絵・巴】

トモエガモ(雄)

提供:OPO

トモエガモ(雄)

提供:OPO

⇒とも‐え【鞆絵・巴】

⇒とも‐え【鞆絵・巴】

ともえ‐がわら【巴瓦】‥ヱガハラ🔗⭐🔉

ともえ‐がわら【巴瓦】‥ヱガハラ

軒丸瓦のきまるがわらの別称。

⇒とも‐え【鞆絵・巴】

ともえ‐せん【巴戦】‥ヱ‥🔗⭐🔉

ともえ‐せん【巴戦】‥ヱ‥

大相撲などで、3人のうち一人が、他の2人に連勝すれば勝者となる戦い方。

⇒とも‐え【鞆絵・巴】

ともえ‐そう【巴草】‥ヱサウ🔗⭐🔉

ともえ‐そう【巴草】‥ヱサウ

オトギリソウ科の多年草。山地に自生。高さ約1メートル、茎は四角形。8〜9月頃、茎頂に黄色大形の五弁花を開く。花弁はよじれ、全体が巴状をなす。

ともえそう

⇒とも‐え【鞆絵・巴】

⇒とも‐え【鞆絵・巴】

⇒とも‐え【鞆絵・巴】

⇒とも‐え【鞆絵・巴】

ともえ‐なげ【巴投げ】‥ヱ‥🔗⭐🔉

ともえ‐なげ【巴投げ】‥ヱ‥

柔道の技の一つ。自分の体をあおむけに倒し、足裏を相手の下腹にあて、相手の体にかけていた両手を下に引きながらまげていた足をまっすぐに伸ばして、相手の体を自分の肩を越して投げる捨て身の投げ技。

⇒とも‐え【鞆絵・巴】

は‐えん【巴猿】‥ヱン🔗⭐🔉

は‐えん【巴猿】‥ヱン

(中国湖北省巴東県地方の渓流、巴峡の付近に猿が多いのでいう)巴峡の猿。山の峡谷に鳴く猿。

はきん【巴金】🔗⭐🔉

はきん【巴金】

(Ba Jin)(パキンとも)中国の小説家。本名、李尭棠ぎょうとう。四川の人。フランスに留学。アナーキズムの影響を強く受ける。文化大革命で迫害されたが、1977年に名誉回復。作「滅亡」「家」「第四病室」「憩園」「寒夜」など。「随想録」は文革批判の異色作。(1904〜2005)

は‐しょく【巴蜀】🔗⭐🔉

は‐しょく【巴蜀】

中国、巴州・蜀州の総称。巴は今の重慶地方、蜀は四川省成都地方。後世、四川省の別称。

は‐ず【巴豆】‥ヅ🔗⭐🔉

は‐ず【巴豆】‥ヅ

トウダイグサ科の常緑小高木。熱帯アジアの原産。高さ3〜6メートルほど。花は単性で緑白色、枝頂に総状につく。蒴果さくかは卵形、3個の白色の種子がある。種子の漢方生薬名を巴豆といい、峻下剤。また、搾って巴豆油はずゆを採る。有毒。色葉字類抄「巴頭、ハツ」→巴豆油

はず

はず‐ゆ【巴豆油】‥ヅ‥🔗⭐🔉

はず‐ゆ【巴豆油】‥ヅ‥

巴豆の種子を圧搾して採った油。透明で粘りがあり、褐色または黄色。異臭がある。軟膏として神経痛・凍傷などに外用するほか、他の薬と混ぜて下剤とする。

はたん‐きょう【巴旦杏】‥キヤウ🔗⭐🔉

はたん‐きょう【巴旦杏】‥キヤウ

①アーモンドの別称。

②スモモの一品種トガリスモモのこと。〈[季]夏〉

は‐ちょう【巴調】‥テウ🔗⭐🔉

は‐ちょう【巴調】‥テウ

①俗歌。俗曲。

②転じて、自作の詩歌の謙譲語。

パップ【pap オランダ・巴布】🔗⭐🔉

パップ【pap オランダ・巴布】

薬剤を布やフィルムに塗って皮膚の局所に貼ること。厚生新編「琶布」

⇒パップ‐ざい【巴布剤】

パップ‐ざい【巴布剤】🔗⭐🔉

パップ‐ざい【巴布剤】

抗炎症薬・鎮痛薬などを布やフィルムにつけた貼り薬。

⇒パップ【pap オランダ・巴布】

パナマ【Panama・巴奈馬】🔗⭐🔉

パナマ【Panama・巴奈馬】

①中米南東端の共和国。アメリカの画策により、1903年コロンビアより独立。住民の多くはメスティーソで、言語はスペイン語。面積7万5000平方キロメートル。人口263万(1995)。同名の首都は1519年建設、パナマ運河開通後に発展、太平洋に臨む。人口45万2千(1995)。→中央アメリカ(図)。

②パナマ草の略。

③パナマ帽の略。

⇒パナマ‐うんが【パナマ運河】

⇒パナマ‐そう【パナマ草】

⇒パナマ‐ちきょう【パナマ地峡】

⇒パナマ‐ぼう【パナマ帽】

は‐の‐じ【巴の字】🔗⭐🔉

は‐の‐じ【巴の字】

①「巴ともえ」の字の篆てん書体のようにものがめぐりまわるありさま。太平記4「十文字に懸け破り、―に追ひ廻めぐらす」

②(杯を流す時、水上に「巴」の字を描いてめぐるからいう)「曲水の宴」の異称。拾玉集(広本)3「ゆく水に書きし―の末も通らで」

⇒はのじ‐の‐みず【巴の字の水】

は‐び【巴鼻】🔗⭐🔉

は‐び【巴鼻】

①器物の、手で持つところ。つまみ。とって。

②おこり。由来。いわれ。〈日葡辞書〉

は‐もん【巴紋】🔗⭐🔉

は‐もん【巴紋】

ともえの紋。

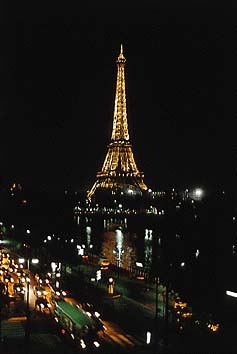

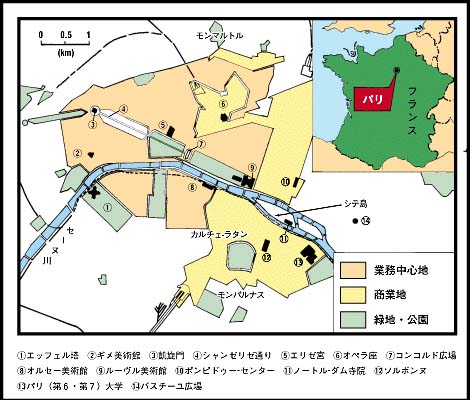

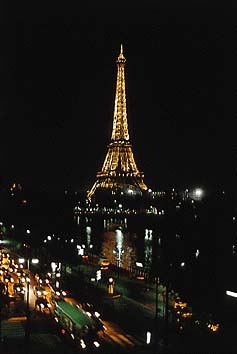

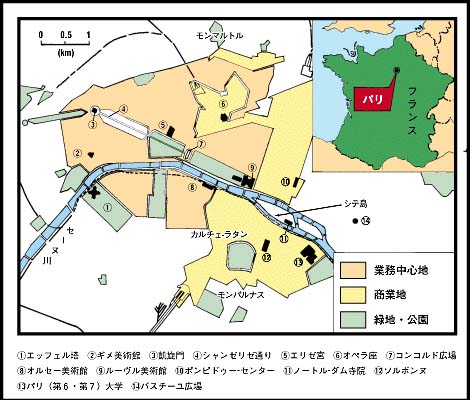

パリ【Paris・巴里】🔗⭐🔉

パリ【Paris・巴里】

フランス共和国の首都。国の北方、パリ盆地の中心部に位置し、セーヌ川にまたがる。市街はシテ島を核心として、これを取り巻く同心円状の3帯から成り、20区に分かれる。中世以来西ヨーロッパにおける文化・政治・経済の中心地の一つ。また、世界的な芸術・流行の中心地。著名な建築物・学校・旧跡などが多い。人口212万5千(1999)。

パリ

撮影:田沼武能

パリ(地図)

パリ(地図)

パリ(地図)

パリ(地図)

パリ‐さい【巴里祭】🔗⭐🔉

パリ‐さい【巴里祭】

日本で、7月14日のフランス革命記念日の呼称。ルネ=クレール監督の映画“Quatorze Juillet”(7月14日)の邦訳名による。

[漢]巴🔗⭐🔉

巴 字形

〔己部1画/4画/人名/3935・4743〕

〔音〕ハ(呉)(漢)

〔訓〕ともえ

[意味]

①うずまきの模様。ともえ。「巴字」

②中国四川省重慶地方の別名。「巴蜀はしょく」

[解字]

象形。蛇がとぐろを巻いている形。字訓「ともえ」は、鞆ともの形を描いた絵の意。

[難読]

巴布パップ・巴里パリ・巴黎パリ・巴利語パーリご

〔己部1画/4画/人名/3935・4743〕

〔音〕ハ(呉)(漢)

〔訓〕ともえ

[意味]

①うずまきの模様。ともえ。「巴字」

②中国四川省重慶地方の別名。「巴蜀はしょく」

[解字]

象形。蛇がとぐろを巻いている形。字訓「ともえ」は、鞆ともの形を描いた絵の意。

[難読]

巴布パップ・巴里パリ・巴黎パリ・巴利語パーリご

〔己部1画/4画/人名/3935・4743〕

〔音〕ハ(呉)(漢)

〔訓〕ともえ

[意味]

①うずまきの模様。ともえ。「巴字」

②中国四川省重慶地方の別名。「巴蜀はしょく」

[解字]

象形。蛇がとぐろを巻いている形。字訓「ともえ」は、鞆ともの形を描いた絵の意。

[難読]

巴布パップ・巴里パリ・巴黎パリ・巴利語パーリご

〔己部1画/4画/人名/3935・4743〕

〔音〕ハ(呉)(漢)

〔訓〕ともえ

[意味]

①うずまきの模様。ともえ。「巴字」

②中国四川省重慶地方の別名。「巴蜀はしょく」

[解字]

象形。蛇がとぐろを巻いている形。字訓「ともえ」は、鞆ともの形を描いた絵の意。

[難読]

巴布パップ・巴里パリ・巴黎パリ・巴利語パーリご

大辞林の検索結果 (22)

とも-え【巴】🔗⭐🔉

とも-え ― [0] 【巴】

〔鞆絵(トモエ),すなわち弓を射る時に使う鞆の形に描いた模様の意〕

(1)水の渦巻くような形・模様。

(2)ものが円状にめぐり巻くさま。「卍(マンジ)―に入り乱れて戦う」

(3)家紋の一。{(1)}を図案化したもの。その数によって,一つ巴・二つ巴・三つ巴などという。巻き方の方向によって右巴・左巴がある。

巴(3)

[0] 【巴】

〔鞆絵(トモエ),すなわち弓を射る時に使う鞆の形に描いた模様の意〕

(1)水の渦巻くような形・模様。

(2)ものが円状にめぐり巻くさま。「卍(マンジ)―に入り乱れて戦う」

(3)家紋の一。{(1)}を図案化したもの。その数によって,一つ巴・二つ巴・三つ巴などという。巻き方の方向によって右巴・左巴がある。

巴(3)

[図]

[図]

[0] 【巴】

〔鞆絵(トモエ),すなわち弓を射る時に使う鞆の形に描いた模様の意〕

(1)水の渦巻くような形・模様。

(2)ものが円状にめぐり巻くさま。「卍(マンジ)―に入り乱れて戦う」

(3)家紋の一。{(1)}を図案化したもの。その数によって,一つ巴・二つ巴・三つ巴などという。巻き方の方向によって右巴・左巴がある。

巴(3)

[0] 【巴】

〔鞆絵(トモエ),すなわち弓を射る時に使う鞆の形に描いた模様の意〕

(1)水の渦巻くような形・模様。

(2)ものが円状にめぐり巻くさま。「卍(マンジ)―に入り乱れて戦う」

(3)家紋の一。{(1)}を図案化したもの。その数によって,一つ巴・二つ巴・三つ巴などという。巻き方の方向によって右巴・左巴がある。

巴(3)

[図]

[図]

ともえ-がた-どうき【巴形銅器】🔗⭐🔉

ともえ-がた-どうき ― ― [6] 【巴形銅器】

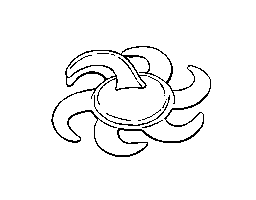

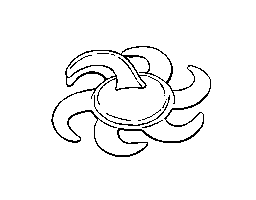

弥生・古墳時代の青銅製飾り金具の一。中空・半球状の本体から巴形に湾曲する数本の脚が出る。革製の盾(タテ)や靫(ユキ)に装着した。

巴形銅器

― [6] 【巴形銅器】

弥生・古墳時代の青銅製飾り金具の一。中空・半球状の本体から巴形に湾曲する数本の脚が出る。革製の盾(タテ)や靫(ユキ)に装着した。

巴形銅器

[図]

[図]

― [6] 【巴形銅器】

弥生・古墳時代の青銅製飾り金具の一。中空・半球状の本体から巴形に湾曲する数本の脚が出る。革製の盾(タテ)や靫(ユキ)に装着した。

巴形銅器

― [6] 【巴形銅器】

弥生・古墳時代の青銅製飾り金具の一。中空・半球状の本体から巴形に湾曲する数本の脚が出る。革製の盾(タテ)や靫(ユキ)に装着した。

巴形銅器

[図]

[図]

ともえ-がも【巴鴨】🔗⭐🔉

ともえ-がも ― ― [4] 【巴鴨】

カモ目カモ科の水鳥。全長約40センチメートルで小形。雄の顔に淡黄褐色と緑色の巴形の模様がある。シベリアで繁殖し,秋に日本や中国に渡る。アジガモ。

― [4] 【巴鴨】

カモ目カモ科の水鳥。全長約40センチメートルで小形。雄の顔に淡黄褐色と緑色の巴形の模様がある。シベリアで繁殖し,秋に日本や中国に渡る。アジガモ。

― [4] 【巴鴨】

カモ目カモ科の水鳥。全長約40センチメートルで小形。雄の顔に淡黄褐色と緑色の巴形の模様がある。シベリアで繁殖し,秋に日本や中国に渡る。アジガモ。

― [4] 【巴鴨】

カモ目カモ科の水鳥。全長約40センチメートルで小形。雄の顔に淡黄褐色と緑色の巴形の模様がある。シベリアで繁殖し,秋に日本や中国に渡る。アジガモ。

ともえ-がわら【巴瓦】🔗⭐🔉

ともえ-がわら ― ガハラ [4] 【巴瓦】

軒丸瓦(ノキマルガワラ)のこと。巴紋が施されるものが多いところからいう。

ガハラ [4] 【巴瓦】

軒丸瓦(ノキマルガワラ)のこと。巴紋が施されるものが多いところからいう。

ガハラ [4] 【巴瓦】

軒丸瓦(ノキマルガワラ)のこと。巴紋が施されるものが多いところからいう。

ガハラ [4] 【巴瓦】

軒丸瓦(ノキマルガワラ)のこと。巴紋が施されるものが多いところからいう。

ともえ-せん【巴戦】🔗⭐🔉

ともえ-せん ― ― [0] 【巴戦】

三人の中の一人が他の二人に続けて勝てば勝者に決まるという戦い。

― [0] 【巴戦】

三人の中の一人が他の二人に続けて勝てば勝者に決まるという戦い。

― [0] 【巴戦】

三人の中の一人が他の二人に続けて勝てば勝者に決まるという戦い。

― [0] 【巴戦】

三人の中の一人が他の二人に続けて勝てば勝者に決まるという戦い。

ともえ-そう【巴草】🔗⭐🔉

ともえ-そう ― サウ [0] 【巴草】

オトギリソウ科の多年草。山中の草地に自生。茎は高さ約80センチメートルで四稜があり,披針形の葉を対生。夏,茎頂に径約5センチメートルの黄色の五弁花を開き,花弁は左右不同で巴形につく。イタチハジカミ。

サウ [0] 【巴草】

オトギリソウ科の多年草。山中の草地に自生。茎は高さ約80センチメートルで四稜があり,披針形の葉を対生。夏,茎頂に径約5センチメートルの黄色の五弁花を開き,花弁は左右不同で巴形につく。イタチハジカミ。

サウ [0] 【巴草】

オトギリソウ科の多年草。山中の草地に自生。茎は高さ約80センチメートルで四稜があり,披針形の葉を対生。夏,茎頂に径約5センチメートルの黄色の五弁花を開き,花弁は左右不同で巴形につく。イタチハジカミ。

サウ [0] 【巴草】

オトギリソウ科の多年草。山中の草地に自生。茎は高さ約80センチメートルで四稜があり,披針形の葉を対生。夏,茎頂に径約5センチメートルの黄色の五弁花を開き,花弁は左右不同で巴形につく。イタチハジカミ。

ともえ-なげ【巴投げ】🔗⭐🔉

ともえ-なげ ― ― [0] 【巴投げ】

柔道の技の名。自分の体を後ろに倒しつつ,相手の体を片方の足で支えながら回転させ,自分の後方に投げ飛ばす捨て身技。

― [0] 【巴投げ】

柔道の技の名。自分の体を後ろに倒しつつ,相手の体を片方の足で支えながら回転させ,自分の後方に投げ飛ばす捨て身技。

― [0] 【巴投げ】

柔道の技の名。自分の体を後ろに倒しつつ,相手の体を片方の足で支えながら回転させ,自分の後方に投げ飛ばす捨て身技。

― [0] 【巴投げ】

柔道の技の名。自分の体を後ろに倒しつつ,相手の体を片方の足で支えながら回転させ,自分の後方に投げ飛ばす捨て身技。

ともえ-なみ【巴浪】🔗⭐🔉

ともえ-なみ ― ― [3] 【巴浪】

波が渦巻く形を取り合わせて描いた巴の紋の名。「薙刀取り直し,―の紋,辺りを払ひ/謡曲・船弁慶」

― [3] 【巴浪】

波が渦巻く形を取り合わせて描いた巴の紋の名。「薙刀取り直し,―の紋,辺りを払ひ/謡曲・船弁慶」

― [3] 【巴浪】

波が渦巻く形を取り合わせて描いた巴の紋の名。「薙刀取り直し,―の紋,辺りを払ひ/謡曲・船弁慶」

― [3] 【巴浪】

波が渦巻く形を取り合わせて描いた巴の紋の名。「薙刀取り直し,―の紋,辺りを払ひ/謡曲・船弁慶」

ともえ【巴】🔗⭐🔉

ともえ トモ 【巴】

(1)巴御前(トモエゴゼン)のこと。

(2)能の一。二番目物。木曾の僧が近江(オウミ)国粟津の原に着くと木曾義仲の側室巴御前の霊が現れ,義仲の戦功と自害して果てた悲運を語る。

【巴】

(1)巴御前(トモエゴゼン)のこと。

(2)能の一。二番目物。木曾の僧が近江(オウミ)国粟津の原に着くと木曾義仲の側室巴御前の霊が現れ,義仲の戦功と自害して果てた悲運を語る。

【巴】

(1)巴御前(トモエゴゼン)のこと。

(2)能の一。二番目物。木曾の僧が近江(オウミ)国粟津の原に着くと木曾義仲の側室巴御前の霊が現れ,義仲の戦功と自害して果てた悲運を語る。

【巴】

(1)巴御前(トモエゴゼン)のこと。

(2)能の一。二番目物。木曾の僧が近江(オウミ)国粟津の原に着くと木曾義仲の側室巴御前の霊が現れ,義仲の戦功と自害して果てた悲運を語る。

ともえ-ごぜん【巴御前】🔗⭐🔉

ともえ-ごぜん トモ ― 【巴御前】

平安後期の婦人。木曾義仲の側室。知勇にすぐれ,義仲に従ってしばしば戦功をたてた。のち尼となり,越後友松に住んだという。義仲が源義経らに敗れて近江へ逃れた時の奮戦は有名。生没年未詳。

― 【巴御前】

平安後期の婦人。木曾義仲の側室。知勇にすぐれ,義仲に従ってしばしば戦功をたてた。のち尼となり,越後友松に住んだという。義仲が源義経らに敗れて近江へ逃れた時の奮戦は有名。生没年未詳。

― 【巴御前】

平安後期の婦人。木曾義仲の側室。知勇にすぐれ,義仲に従ってしばしば戦功をたてた。のち尼となり,越後友松に住んだという。義仲が源義経らに敗れて近江へ逃れた時の奮戦は有名。生没年未詳。

― 【巴御前】

平安後期の婦人。木曾義仲の側室。知勇にすぐれ,義仲に従ってしばしば戦功をたてた。のち尼となり,越後友松に住んだという。義仲が源義経らに敗れて近江へ逃れた時の奮戦は有名。生没年未詳。

は-えん【巴猿】🔗⭐🔉

は-えん ― ン 【巴猿】

〔中国湖北省巴東県地方の巴峡には猿が多くいたことから〕

峡谷に鳴く猿。また,その哀愁を帯びた鳴き声。「―三叫,暁行人の裳を霑ほす/和漢朗詠(雑)」

ン 【巴猿】

〔中国湖北省巴東県地方の巴峡には猿が多くいたことから〕

峡谷に鳴く猿。また,その哀愁を帯びた鳴き声。「―三叫,暁行人の裳を霑ほす/和漢朗詠(雑)」

ン 【巴猿】

〔中国湖北省巴東県地方の巴峡には猿が多くいたことから〕

峡谷に鳴く猿。また,その哀愁を帯びた鳴き声。「―三叫,暁行人の裳を霑ほす/和漢朗詠(雑)」

ン 【巴猿】

〔中国湖北省巴東県地方の巴峡には猿が多くいたことから〕

峡谷に鳴く猿。また,その哀愁を帯びた鳴き声。「―三叫,暁行人の裳を霑ほす/和漢朗詠(雑)」

はきん【巴金】🔗⭐🔉

はきん 【巴金】

〔「ぱきん」とも〕

(1904- ) 中国の小説家。四川省の出身。本名は李尭棠(リギヨウドウ)。字(アザナ)は 甘(フツカン)。処女作「滅亡」以後,「激流」三部作(「家」「春」「秋」)や「新生」「憩園」「寒夜」などを発表。知識人の苦悩を描いた作品が多い。パーチン。

甘(フツカン)。処女作「滅亡」以後,「激流」三部作(「家」「春」「秋」)や「新生」「憩園」「寒夜」などを発表。知識人の苦悩を描いた作品が多い。パーチン。

甘(フツカン)。処女作「滅亡」以後,「激流」三部作(「家」「春」「秋」)や「新生」「憩園」「寒夜」などを発表。知識人の苦悩を描いた作品が多い。パーチン。

甘(フツカン)。処女作「滅亡」以後,「激流」三部作(「家」「春」「秋」)や「新生」「憩園」「寒夜」などを発表。知識人の苦悩を描いた作品が多い。パーチン。

は-しょく【巴蜀】🔗⭐🔉

は-しょく 【巴蜀】

巴州と蜀州。今の四川省地方。

はじん【巴人】🔗⭐🔉

はじん 【巴人】

⇒早野(ハヤノ)巴人

は-ず【巴豆】🔗⭐🔉

は-ず ―ヅ [1] 【巴豆】

トウダイグサ科の常緑小高木。東アジアの熱帯に分布。葉は卵形。雌雄同株。総状花序の上部に雄花,下部に雌花がつく。 果(サクカ)は楕円形で三個の白色の種子がある。種子は猛毒のある油を多く含む。

→巴豆油(ハズユ)

果(サクカ)は楕円形で三個の白色の種子がある。種子は猛毒のある油を多く含む。

→巴豆油(ハズユ)

果(サクカ)は楕円形で三個の白色の種子がある。種子は猛毒のある油を多く含む。

→巴豆油(ハズユ)

果(サクカ)は楕円形で三個の白色の種子がある。種子は猛毒のある油を多く含む。

→巴豆油(ハズユ)

はず-ゆ【巴豆油】🔗⭐🔉

はず-ゆ ハヅ― [2] 【巴豆油】

巴豆の種子から採る黄褐色の油。透明でねばりけが強く,異臭がある。軟膏として神経痛・凍傷などに外用するほか,他の薬に混ぜて下剤とする。

ばたん【巴旦】🔗⭐🔉

ばたん [0] 【巴旦】

オウム目オウム科のコバタン・キバタン・オオバタンらの鳥。飼い鳥として人気のある種が多いが,原産地では絶滅が危惧される種もある。

はたん-きょう【巴旦杏】🔗⭐🔉

はたん-きょう ―キヤウ [0] 【巴旦杏】

(1)スモモの一品種。果実は大きい。熟すと赤い表皮に白粉を帯びて,甘い。食用。[季]夏。

(2)アーモンドの別名。

は-ちょう【巴調】🔗⭐🔉

は-ちょう ―テウ [0] 【巴調】

(1)中国,巴(現在の四川省)の地方の歌の調子。俗謡・俗曲。

(2)自作の詩歌をへりくだっていう語。

は-の-じ【巴の字】🔗⭐🔉

は-の-じ 【巴の字】

〔「巴」の篆書(テンシヨ)体の字形から〕

(1)ともえ形。また,その形のようにめぐり回ること。「大勢の中へ懸け入り,十文字に懸け破り,―に追ひ廻らす/太平記 4」

(2)〔杯を流すと巴の字形に回ることから〕

曲水(キヨクスイ)。また,曲水の宴。「行く水に書きし―の春の夜の夢/夫木 5」

は-び【把鼻・巴鼻】🔗⭐🔉

は-び 【把鼻・巴鼻】

〔牛の鼻に縄を通してつかまえる意〕

(1)物事のとらえどころ。要点。「この―あるは,これ古仏なり/正法眼蔵」

(2)由来。いわれ。「コトバノ―/日葡」

ともえ【巴】(和英)🔗⭐🔉

広辞苑+大辞林に「巴」で始まるの検索結果。