複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (7)

い‐しき【意識】🔗⭐🔉

い‐しき【意識】

①〔仏〕(梵語mano-vijñāna)認識し、思考する心の働き。感覚的知覚に対して、純粋に内面的な精神活動。第六識。→識。

②(consciousness)今していることが自分で分かっている状態。知識・感情・意志などあらゆる働きを含み、それらの根底にあるもの。デカルト・カント・フッサールなどの超越論的哲学においては、「考えるわれ」「超越論的統覚」「超越論的主観性」などと呼ばれる意識の働きが、われわれの認識のみならず、世界の構成原理の根底をもなす、と考える。これに対し、唯物論哲学では、意識の生理的基礎は脳髄の活動で、個人の意識は環境の主観的反映として時間的・空間的に限定されている、と考える。「―を失う」「美的―」

③特に、社会意識または自己意識(自覚)。「―の高い労働者」

④対象をそれとして気にかけること。感知すること。「周囲の目を―する」

→無意識→下意識→前意識。

⇒いしき‐いっぱん【意識一般】

⇒いしき‐しょうがい【意識障害】

⇒いしき‐てき【意識的】

⇒いしき‐の‐ながれ【意識の流れ】

⇒いしき‐ふめい【意識不明】

⇒意識に上る

いしき‐しょうがい【意識障害】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

いしき‐しょうがい【意識障害】‥シヤウ‥

意識2の損なわれた状態。昏睡・昏迷・昏蒙・傾眠など覚醒の障害、譫妄せんもう・朦朧もうろう状態など意識内容の変化の諸段階を含む。

⇒い‐しき【意識】

いしき‐てき【意識的】🔗⭐🔉

○意識に上るいしきにのぼる🔗⭐🔉

○意識に上るいしきにのぼる

それまで気づいていなかった事柄がはっきりと認識される。

⇒い‐しき【意識】

いしき‐の‐ながれ【意識の流れ】

(stream of consciousness)文学で、常に変化する意識を動的な流れとして描写する手法。ジョイス・V.ウルフなどに見られる。

⇒い‐しき【意識】

いしき‐ふめい【意識不明】

意識を失った状態。失神。

⇒い‐しき【意識】

いし‐きり【石切り】

石材を山から切り出すこと。または石に種々の細工をすること。また、その人。

⇒いしきり‐のみ【石切鑿】

⇒いしきり‐ば【石切場】

いし‐きり【石錐】

錐として使用する打製石器。日本では旧石器時代から弥生時代に見られる。せきすい。

いしきりかじわら【石切梶原】‥カヂハラ

浄瑠璃「三浦大助紅梅靮みうらのおおすけこうばいたづな」の3段目の切きりの通称。梶原景時が名刀で石を切り、青貝師六郎太夫を救う筋。

いしきり‐のみ【石切鑿】

石を切りまたは彫るのに用いる鋼鉄製の鑿。いしのみ。

⇒いし‐きり【石切り】

いしきり‐ば【石切場】

石材を切り出す場所。

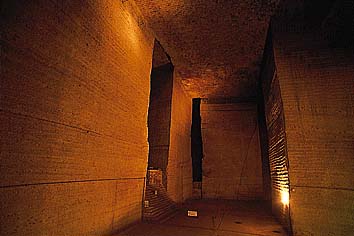

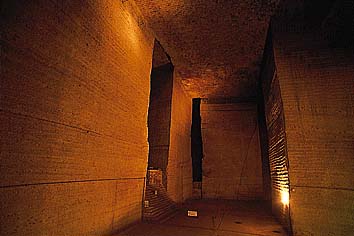

石切場(大谷石)

撮影:関戸 勇

⇒いし‐きり【石切り】

いし‐く【石工】

石を切り出し、または石を細工する職人。石屋。石大工いしだいく。せっこう。

い‐し・く【い及く】

〔自四〕

(イは接頭語)追いつく。古事記下「吾あが愛妻はしづまに―・き会はむかも」

い‐し・く【居敷く】ヰ‥

〔自四〕

座る。狂言、抜殻「暫く―・いてをりましたに依て、しびりが切れました」

いじ‐くさり【意地腐】‥ヂ‥

精神の腐敗していること。節操のないこと。また、そういう人。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「そなたの様な―に」

いし‐くしろ【石釧】

石製の腕輪。古墳時代に用いられ、多く碧玉製。

いじくね‐わる・い【意地くね悪い】‥ヂ‥

〔形〕

心がねじけていて意地悪い。浄瑠璃、新版歌祭文「―・う鬼門の肝先」

いし‐くばり【石配り】

庭園などの石の配置。

いし‐ぐみ【石組み】

庭園に数個の庭石を組み合わせて配置すること。また、その配置具合。いわぐみ。

いしく‐も【美しくも】

(イシの連用形に助詞モが付いたもの)よくも。けなげにも。謡曲、張良「―早く来たるものかな」

いし‐ぐら【石倉】

石を積み重ねて造った倉。

いじくり‐まわ・す【弄くり回す】イヂクリマハス

〔他五〕

①むやみに手でいじる。

②制度などを、確かな方針なしにあれこれと変える。「機構を―・しても解決しない」

いじく・る【弄くる】イヂクル

〔他五〕

指先でもてあそぶ。手なぐさみをする。いじる。

いし‐ぐるま【石車】

大石を運ぶため、重量に堪えるよう車体を低くした4輪の車。修羅しゅら。

⇒石車に乗る

⇒いし‐きり【石切り】

いし‐く【石工】

石を切り出し、または石を細工する職人。石屋。石大工いしだいく。せっこう。

い‐し・く【い及く】

〔自四〕

(イは接頭語)追いつく。古事記下「吾あが愛妻はしづまに―・き会はむかも」

い‐し・く【居敷く】ヰ‥

〔自四〕

座る。狂言、抜殻「暫く―・いてをりましたに依て、しびりが切れました」

いじ‐くさり【意地腐】‥ヂ‥

精神の腐敗していること。節操のないこと。また、そういう人。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「そなたの様な―に」

いし‐くしろ【石釧】

石製の腕輪。古墳時代に用いられ、多く碧玉製。

いじくね‐わる・い【意地くね悪い】‥ヂ‥

〔形〕

心がねじけていて意地悪い。浄瑠璃、新版歌祭文「―・う鬼門の肝先」

いし‐くばり【石配り】

庭園などの石の配置。

いし‐ぐみ【石組み】

庭園に数個の庭石を組み合わせて配置すること。また、その配置具合。いわぐみ。

いしく‐も【美しくも】

(イシの連用形に助詞モが付いたもの)よくも。けなげにも。謡曲、張良「―早く来たるものかな」

いし‐ぐら【石倉】

石を積み重ねて造った倉。

いじくり‐まわ・す【弄くり回す】イヂクリマハス

〔他五〕

①むやみに手でいじる。

②制度などを、確かな方針なしにあれこれと変える。「機構を―・しても解決しない」

いじく・る【弄くる】イヂクル

〔他五〕

指先でもてあそぶ。手なぐさみをする。いじる。

いし‐ぐるま【石車】

大石を運ぶため、重量に堪えるよう車体を低くした4輪の車。修羅しゅら。

⇒石車に乗る

⇒いし‐きり【石切り】

いし‐く【石工】

石を切り出し、または石を細工する職人。石屋。石大工いしだいく。せっこう。

い‐し・く【い及く】

〔自四〕

(イは接頭語)追いつく。古事記下「吾あが愛妻はしづまに―・き会はむかも」

い‐し・く【居敷く】ヰ‥

〔自四〕

座る。狂言、抜殻「暫く―・いてをりましたに依て、しびりが切れました」

いじ‐くさり【意地腐】‥ヂ‥

精神の腐敗していること。節操のないこと。また、そういう人。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「そなたの様な―に」

いし‐くしろ【石釧】

石製の腕輪。古墳時代に用いられ、多く碧玉製。

いじくね‐わる・い【意地くね悪い】‥ヂ‥

〔形〕

心がねじけていて意地悪い。浄瑠璃、新版歌祭文「―・う鬼門の肝先」

いし‐くばり【石配り】

庭園などの石の配置。

いし‐ぐみ【石組み】

庭園に数個の庭石を組み合わせて配置すること。また、その配置具合。いわぐみ。

いしく‐も【美しくも】

(イシの連用形に助詞モが付いたもの)よくも。けなげにも。謡曲、張良「―早く来たるものかな」

いし‐ぐら【石倉】

石を積み重ねて造った倉。

いじくり‐まわ・す【弄くり回す】イヂクリマハス

〔他五〕

①むやみに手でいじる。

②制度などを、確かな方針なしにあれこれと変える。「機構を―・しても解決しない」

いじく・る【弄くる】イヂクル

〔他五〕

指先でもてあそぶ。手なぐさみをする。いじる。

いし‐ぐるま【石車】

大石を運ぶため、重量に堪えるよう車体を低くした4輪の車。修羅しゅら。

⇒石車に乗る

⇒いし‐きり【石切り】

いし‐く【石工】

石を切り出し、または石を細工する職人。石屋。石大工いしだいく。せっこう。

い‐し・く【い及く】

〔自四〕

(イは接頭語)追いつく。古事記下「吾あが愛妻はしづまに―・き会はむかも」

い‐し・く【居敷く】ヰ‥

〔自四〕

座る。狂言、抜殻「暫く―・いてをりましたに依て、しびりが切れました」

いじ‐くさり【意地腐】‥ヂ‥

精神の腐敗していること。節操のないこと。また、そういう人。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「そなたの様な―に」

いし‐くしろ【石釧】

石製の腕輪。古墳時代に用いられ、多く碧玉製。

いじくね‐わる・い【意地くね悪い】‥ヂ‥

〔形〕

心がねじけていて意地悪い。浄瑠璃、新版歌祭文「―・う鬼門の肝先」

いし‐くばり【石配り】

庭園などの石の配置。

いし‐ぐみ【石組み】

庭園に数個の庭石を組み合わせて配置すること。また、その配置具合。いわぐみ。

いしく‐も【美しくも】

(イシの連用形に助詞モが付いたもの)よくも。けなげにも。謡曲、張良「―早く来たるものかな」

いし‐ぐら【石倉】

石を積み重ねて造った倉。

いじくり‐まわ・す【弄くり回す】イヂクリマハス

〔他五〕

①むやみに手でいじる。

②制度などを、確かな方針なしにあれこれと変える。「機構を―・しても解決しない」

いじく・る【弄くる】イヂクル

〔他五〕

指先でもてあそぶ。手なぐさみをする。いじる。

いし‐ぐるま【石車】

大石を運ぶため、重量に堪えるよう車体を低くした4輪の車。修羅しゅら。

⇒石車に乗る

いしき‐の‐ながれ【意識の流れ】🔗⭐🔉

いしき‐の‐ながれ【意識の流れ】

(stream of consciousness)文学で、常に変化する意識を動的な流れとして描写する手法。ジョイス・V.ウルフなどに見られる。

⇒い‐しき【意識】

いしき‐ふめい【意識不明】🔗⭐🔉

いしき‐ふめい【意識不明】

意識を失った状態。失神。

⇒い‐しき【意識】

大辞林の検索結果 (7)

い-しき【意識】🔗⭐🔉

い-しき [1] 【意識】 (名)スル

(1)(ア)物事に気づくこと。また,その心。感知。知覚。「―を集中する」「人の目を―する」(イ)(混濁・無意識などに対して)はっきりした自律的な心の働きがあること。自覚。覚醒。見当識。「―を失う」「―が残っている」

(2)状況・問題のありようなどを自らはっきり知っていること。「―が高い」「罪の―」

(3)〔哲・心〕

〔(ドイツ) Bewu tsein; 英 consciousness〕

(ア)思考・感覚・感情・意志などを含む広く精神的・心的なものの総体。特に対象を認識する心の働き。主観。物質・存在・世界・自然など,客観的なものに対する。現象学では世界を構成する超越論的自我の働き,また唯物論では存在に拘束される観念一般を意識と呼ぶ。(イ)単なる直接的な情意作用や知覚ではなく,自他の在り方自身を察知する明瞭で反省的な心の状態。また,その作用・内容など。自己自身を対象化する対自的・反省的働き,人格あるいは自我による統一・自律,一定水準の明晰(メイセキ)さなどによって規定される。自己意識。

(4)〔仏〕

〔梵 mano-vij

tsein; 英 consciousness〕

(ア)思考・感覚・感情・意志などを含む広く精神的・心的なものの総体。特に対象を認識する心の働き。主観。物質・存在・世界・自然など,客観的なものに対する。現象学では世界を構成する超越論的自我の働き,また唯物論では存在に拘束される観念一般を意識と呼ぶ。(イ)単なる直接的な情意作用や知覚ではなく,自他の在り方自身を察知する明瞭で反省的な心の状態。また,その作用・内容など。自己自身を対象化する対自的・反省的働き,人格あるいは自我による統一・自律,一定水準の明晰(メイセキ)さなどによって規定される。自己意識。

(4)〔仏〕

〔梵 mano-vij

na〕

六識の一。感覚器官による眼・耳・鼻・舌・身の五識に対し,心の働き,精神の働きのこと。第六識。

na〕

六識の一。感覚器官による眼・耳・鼻・舌・身の五識に対し,心の働き,精神の働きのこと。第六識。

tsein; 英 consciousness〕

(ア)思考・感覚・感情・意志などを含む広く精神的・心的なものの総体。特に対象を認識する心の働き。主観。物質・存在・世界・自然など,客観的なものに対する。現象学では世界を構成する超越論的自我の働き,また唯物論では存在に拘束される観念一般を意識と呼ぶ。(イ)単なる直接的な情意作用や知覚ではなく,自他の在り方自身を察知する明瞭で反省的な心の状態。また,その作用・内容など。自己自身を対象化する対自的・反省的働き,人格あるいは自我による統一・自律,一定水準の明晰(メイセキ)さなどによって規定される。自己意識。

(4)〔仏〕

〔梵 mano-vij

tsein; 英 consciousness〕

(ア)思考・感覚・感情・意志などを含む広く精神的・心的なものの総体。特に対象を認識する心の働き。主観。物質・存在・世界・自然など,客観的なものに対する。現象学では世界を構成する超越論的自我の働き,また唯物論では存在に拘束される観念一般を意識と呼ぶ。(イ)単なる直接的な情意作用や知覚ではなく,自他の在り方自身を察知する明瞭で反省的な心の状態。また,その作用・内容など。自己自身を対象化する対自的・反省的働き,人格あるいは自我による統一・自律,一定水準の明晰(メイセキ)さなどによって規定される。自己意識。

(4)〔仏〕

〔梵 mano-vij

na〕

六識の一。感覚器官による眼・耳・鼻・舌・身の五識に対し,心の働き,精神の働きのこと。第六識。

na〕

六識の一。感覚器官による眼・耳・鼻・舌・身の五識に対し,心の働き,精神の働きのこと。第六識。

いしき-いっぱん【意識一般】🔗⭐🔉

いしき-いっぱん [1] 【意識一般】

〔(ドイツ) Bewu tsein

tsein  berhaupt〕

〔哲〕 カントの用語。単なる意識ではなく,多様な直観を統一する根拠としての自己意識。純粋意識。統覚。

berhaupt〕

〔哲〕 カントの用語。単なる意識ではなく,多様な直観を統一する根拠としての自己意識。純粋意識。統覚。

tsein

tsein  berhaupt〕

〔哲〕 カントの用語。単なる意識ではなく,多様な直観を統一する根拠としての自己意識。純粋意識。統覚。

berhaupt〕

〔哲〕 カントの用語。単なる意識ではなく,多様な直観を統一する根拠としての自己意識。純粋意識。統覚。

いしき-しょうがい【意識障害】🔗⭐🔉

いしき-しょうがい ―シヤウ― [4] 【意識障害】

意識の明るさ(覚醒(カクセイ)度)が低下したり,思考・判断・記憶などの能力が損なわれた状態。昏睡・傾眠・譫妄(センモウ)・錯乱・朦朧(モウロウ)状態などさまざまな段階に区分される。

いしき-てき【意識的】🔗⭐🔉

いしき-てき [0] 【意識的】 (形動)

自分でもそうと知りながらしているさま。故意。意図的。

⇔無意識的

「あれは彼の―な発言だ」

いしき-の-ながれ【意識の流れ】🔗⭐🔉

いしき-の-ながれ [1] 【意識の流れ】

〔stream of consciousness〕

ウィリアム=ジェームズの心理学の用語。常に生成・変化する意識を統一的な流れとして総合的に把握すべきだとする説。文学上では,J =ジョイス,V =ウルフ,W =フォークナーなどにみられる内面描写の手法。

いしき-ふめい【意識不明】🔗⭐🔉

いしき-ふめい [1][1]-[0] 【意識不明】

意識がなくなった状態。

いしき【意識】(和英)🔗⭐🔉

広辞苑+大辞林に「意識」で始まるの検索結果。