複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (10)

たく‐し【拓士】🔗⭐🔉

たく‐し【拓士】

もと開拓移民として中国東北部(旧満州)に渡った者の称。

たく‐しょく【拓殖・拓植】🔗⭐🔉

たく‐しょく【拓殖・拓植】

開拓と植民。未開の地に移住し開拓すること。

⇒たくしょく‐だいがく【拓殖大学】

たくしょく‐だいがく【拓殖大学】🔗⭐🔉

たくしょく‐だいがく【拓殖大学】

私立大学の一つ。1900年(明治33)アジアで働く人材の養成を目的として創立された台湾協会学校が前身。東洋協会専門学校などを経て18年(大正7)拓殖大学と改称。49年新制の紅陵大学に移行、52年現校名。本部は東京都文京区。

⇒たく‐しょく【拓殖・拓植】

たく‐ち【拓地】🔗⭐🔉

たく‐ち【拓地】

土地をきりひらくこと。開墾。開拓。

たくばつ‐ぎ【拓跋魏】🔗⭐🔉

たくばつ‐ぎ【拓跋魏】

〔史〕北魏の別称。

たくばつ‐けい【拓跋珪】🔗⭐🔉

たくばつ‐けい【拓跋珪】

中国、北魏ほくぎの道武帝の名。

たく‐ほん【拓本】🔗⭐🔉

たく‐ほん【拓本】

木や石、または石碑や器物に刻まれた文字・文様を紙に写しとったもの。その方法に湿拓と乾拓とがある。湿拓は画箋紙か綿紙を被写物の上に延べ、これに水を刷いて密着させ、半ば乾いてから、上から墨汁を湿した「たんぽ」でたたく。乾拓は湿さずに蝋墨または釣鐘墨で上から摺る。石摺いしずり。搨本とうほん。

たくむ‐しょう【拓務省】‥シヤウ🔗⭐🔉

たくむ‐しょう【拓務省】‥シヤウ

もと内閣各省の一つ。拓務大臣を長とし、植民地統治・移植民などに関する行政をつかさどった官庁。1929年(昭和4)創設、42年大東亜省に編入。

たくらく‐しつろ【拓落失路】🔗⭐🔉

たくらく‐しつろ【拓落失路】

出世の道を失い、落ちぶれて失意の底に沈むこと。

[漢]拓🔗⭐🔉

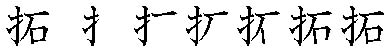

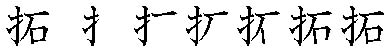

拓 字形

筆順

筆順

〔手(扌)部5画/8画/常用/3483・4273〕

〔音〕タク(漢)

〔訓〕ひらく

[意味]

①原野を切り開いて、土地利用ができるようにする。「開拓・干拓・拓殖」

②石ずり(をとる)。「拓を採る」「拓本・魚拓」

[解字]

形声。「手」+音符「石」(=さく)。きりひらく意。

〔手(扌)部5画/8画/常用/3483・4273〕

〔音〕タク(漢)

〔訓〕ひらく

[意味]

①原野を切り開いて、土地利用ができるようにする。「開拓・干拓・拓殖」

②石ずり(をとる)。「拓を採る」「拓本・魚拓」

[解字]

形声。「手」+音符「石」(=さく)。きりひらく意。

筆順

筆順

〔手(扌)部5画/8画/常用/3483・4273〕

〔音〕タク(漢)

〔訓〕ひらく

[意味]

①原野を切り開いて、土地利用ができるようにする。「開拓・干拓・拓殖」

②石ずり(をとる)。「拓を採る」「拓本・魚拓」

[解字]

形声。「手」+音符「石」(=さく)。きりひらく意。

〔手(扌)部5画/8画/常用/3483・4273〕

〔音〕タク(漢)

〔訓〕ひらく

[意味]

①原野を切り開いて、土地利用ができるようにする。「開拓・干拓・拓殖」

②石ずり(をとる)。「拓を採る」「拓本・魚拓」

[解字]

形声。「手」+音符「石」(=さく)。きりひらく意。

大辞林の検索結果 (12)

たく-し【拓士】🔗⭐🔉

たく-し [1] 【拓士】

昭和の初め,満州開拓のため大陸に渡った人たちの称。

たく-しょく【拓殖・拓植】🔗⭐🔉

たく-しょく [0] 【拓殖・拓植】 (名)スル

未開の土地を開拓し,そこに移り住むこと。

たくしょく-だいがく【拓殖大学】🔗⭐🔉

たくしょく-だいがく 【拓殖大学】

私立大学の一。1900年(明治33)創立の台湾協会学校を起源とし,数回の名称変更を経て,49年(昭和24)紅陵大学として設立。52年現名に改称。本部は東京都文京区。

たく-ち【拓地】🔗⭐🔉

たく-ち [0] 【拓地】

未開の土地をきりひらくこと。開墾。

たくばつ-ぎ【拓跋魏】🔗⭐🔉

たくばつ-ぎ 【拓跋魏】

⇒魏(ギ)(3)

たくばつ-けい【拓跋珪】🔗⭐🔉

たくばつ-けい 【拓跋珪】

(371-409) 中国,北魏の初代皇帝(在位 386-409)。廟号(ビヨウゴウ)は太祖。諡(オクリナ)は道武帝。拓跋部を統一し,平城(大同)に都し,中国的王朝を創始した。

たく-ぼく【拓墨】🔗⭐🔉

たく-ぼく [0] 【拓墨】

拓本をとること。

たくむ-しょう【拓務省】🔗⭐🔉

たくむ-しょう ―シヤウ 【拓務省】

戦前の内閣の一省。朝鮮総督府・台湾総督府など植民地の事務や海外拓殖事業に関する事務をつかさどった。1929年(昭和4)に創設,42年大東亜省に編入。

たく-らく【拓落】🔗⭐🔉

たく-らく [0] 【拓落】

落ちぶれること。

たくらく-しつろ【拓落失路】🔗⭐🔉

たくらく-しつろ [5] 【拓落失路】

落ちぶれて失意の底に沈むこと。「文三は―の人/浮雲(四迷)」

広辞苑+大辞林に「拓」で始まるの検索結果。