複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (96)

えだ‐ね【支根】🔗⭐🔉

えだ‐ね【支根】

主根から分かれ出た根。側根。しこん。

か・う【支う】カフ🔗⭐🔉

か・う【支う】カフ

〔他五〕

①ささえにする。支柱として入れる。日葡辞書「カウバリヲカウ」。「つっぱりを―・う」

②鍵やかんぬきなどで開かないようにする。「錠を―・う」

さ・う【障ふ・支ふ】サフ🔗⭐🔉

さ・う【障ふ・支ふ】サフ

[一]〔自下二〕

つっかかる。さえぎられる。枕草子97「さし櫛みがくほどに、物につき―・へて折りたる心地」

[二]〔他下二〕

⇒さえる(下一)

さえ‐にん【支人】サヘ‥🔗⭐🔉

さえ‐にん【支人】サヘ‥

仲裁する人。さえびと。裁人さいにん。

さ・える【障える・支える】サヘル🔗⭐🔉

さ・える【障える・支える】サヘル

〔他下一〕[文]さ・ふ(下二)

①塞せき止める。さえぎる。万葉集11「はしきやし誰が―・ふれかもたまほこの道見忘れて君が来まさぬ」

②(多く「気に―・える」の形で)気にさわる。感情を害する。

ささい‐こさい【支いこさい】🔗⭐🔉

ささい‐こさい【支いこさい】

(→)「支えこさえ」に同じ。

ささ・う【支ふ】ササフ🔗⭐🔉

ささ・う【支ふ】ササフ

〔他下二〕

⇒ささえる(下一)

ささえ【支え】ササヘ🔗⭐🔉

ささえ【支え】ササヘ

①ささえること。ささえるもの。太平記16「敵の大勢なるを聞きて、一ひと―もせず京都まで遠引とおびきしたらんは」。「一家の―を失う」

②「ささえぐち」「ささえごと」の略。

⇒ささえ‐ぐち【支え口】

⇒ささえ‐こさえ【支へこさへ】

⇒ささえ‐ごと【支え言】

⇒ささえ‐じょう【支え状】

⇒ささえ‐だて【支えだて】

⇒ささえ‐ばしら【支え柱】

ささえ‐ぐち【支え口】ササヘ‥🔗⭐🔉

ささえ‐ぐち【支え口】ササヘ‥

(→)「ささえごと」に同じ。浄瑠璃、ひぢりめん卯月紅葉「陰言・中言・―、立つてはふすべ、ゐてはそしり」

⇒ささえ【支え】

ささえ‐こさえ【支へこさへ】ササヘコサヘ🔗⭐🔉

ささえ‐こさえ【支へこさへ】ササヘコサヘ

(コサエは音の近い語を加えて強めたもの)じゃまをすること。中傷。ささいこさい。浄瑠璃、新薄雪物語「一はな立つて―するやうなれど」

⇒ささえ【支え】

ささえ‐ごと【支え言】ササヘ‥🔗⭐🔉

ささえ‐ごと【支え言】ササヘ‥

人を中傷すること。讒言ざんげん。ささえぐち。

⇒ささえ【支え】

ささえ‐じょう【支え状】ササヘジヤウ🔗⭐🔉

ささえ‐じょう【支え状】ササヘジヤウ

訴人の申出でに対して、支障を申し入れる文書。

⇒ささえ【支え】

ささえ‐だて【支えだて】ササヘ‥🔗⭐🔉

ささえ‐だて【支えだて】ササヘ‥

じゃまをすること。じゃまだて。

⇒ささえ【支え】

ささえ‐ばしら【支え柱】ササヘ‥🔗⭐🔉

ささえ‐ばしら【支え柱】ササヘ‥

物を支えるために立てる柱。しちゅう。

⇒ささえ【支え】

ささ・える【支える】ササヘル🔗⭐🔉

ささ・える【支える】ササヘル

〔他下一〕[文]ささ・ふ(下二)

(室町時代頃からヤ行に活用する例がみられる)

①物をおさえとめて、落ちたり倒れたりしないようにする。つっかう。徒然草「身の後には金こがねをして北斗を―・ふとも、人のためにぞわづらはるべき」。「傾きかけた塀を丸太で―・える」

②持ちこたえる。維持する。南海寄帰内法伝平安後期点「食は但懸うつけたるを支ササフばかり」。「一家のくらしを―・える」「国の繁栄を―・える」

③相手の攻勢をくいとめる。防ぎとめる。平家物語7「平家の兵共暫し―・へて防ぎけれども、こらへずして、そこをも遂に攻め落さる」

④通れないようにする。妨げる。中傷する。日葡辞書「ミチヲササユル」「ヒトヲササユル」

し【支】🔗⭐🔉

し【支】

支那の略。

し‐いん【子院・支院・枝院】‥ヰン🔗⭐🔉

し‐いん【子院・支院・枝院】‥ヰン

①(→)塔頭たっちゅう2に同じ。

②末寺。本寺に属する寺院をいう。

し‐えん【支援】‥ヱン🔗⭐🔉

し‐えん【支援】‥ヱン

ささえ助けること。援助すること。「活動を―する」

⇒しえん‐せんとうき【支援戦闘機】

⇒しえんひ‐せいど【支援費制度】

しえん‐せんとうき【支援戦闘機】‥ヱン‥🔗⭐🔉

しえん‐せんとうき【支援戦闘機】‥ヱン‥

航空自衛隊が保有する航空機の一種。侵攻兵力を洋上で撃破するための対艦船攻撃と着上陸した部隊への対地攻撃とを主任務とする。

⇒し‐えん【支援】

しえんひ‐せいど【支援費制度】‥ヱン‥🔗⭐🔉

しえんひ‐せいど【支援費制度】‥ヱン‥

障害者が社会福祉サービスを利用する際、利用料を行政が支援する仕組み。従来の措置制度に代わり、利用者本位の原則に基づく。2003年導入。06年障害者自立支援法に基づく制度に移行。

⇒し‐えん【支援】

し‐かん【支管】‥クワン🔗⭐🔉

し‐かん【支管】‥クワン

ガス管・水道管などの本管から分かれた細い枝管。利用者の建物まで伸びる。

し‐きゅう【支給】‥キフ🔗⭐🔉

し‐きゅう【支給】‥キフ

はらい渡すこと。あてがいわたすこと。支出給与。「手当を―する」

し‐きょく【支局】🔗⭐🔉

し‐きょく【支局】

新聞社・放送局などで、本社・本局の管理下にあって、各地に分在してその地区の業務を取り扱う所。「地方―」

しこう【支考】‥カウ🔗⭐🔉

しこう【支考】‥カウ

⇒かがみしこう(各務支考)

し‐こん【支根】🔗⭐🔉

し‐こん【支根】

主根から分かれた小さい根。↔主根

し‐し【支子】🔗⭐🔉

し‐し【支子】

①妾腹の子。庶子。

②長子以外の子。

し‐じ【支持】‥ヂ🔗⭐🔉

し‐じ【支持】‥ヂ

①ささえること。ささえて持ちこたえること。「国家の保全を―する」

②他人の主義・政策・意見などに賛同して援助すること。「―する政党」「―者」

しじ‐かかく【支持価格】‥ヂ‥🔗⭐🔉

しじ‐かかく【支持価格】‥ヂ‥

主として農産物の価格を安定させるために政府が定める価格。政府による買付または融資の際の基準となる。

し‐じく【支軸】‥ヂク🔗⭐🔉

し‐じく【支軸】‥ヂク

梃子てこなどのささえの軸。

しじ‐そしき【支持組織】‥ヂ‥🔗⭐🔉

しじ‐そしき【支持組織】‥ヂ‥

生物体を支持し定形を保つ機能をもつ組織。動物では骨組織・軟骨組織・繊維性結合組織・コラーゲン結合組織など、植物では導管・篩管などの厚壁組織など。

しじ‐たい【支持体】‥ヂ‥🔗⭐🔉

しじ‐たい【支持体】‥ヂ‥

(写真用語)乾板・フィルム・印画紙で、感光層が塗布されているガラス・プラスチック‐フィルム・紙などのこと。

し‐しゃ【支社】🔗⭐🔉

し‐しゃ【支社】

①神社の分社。末社。

②会社などで、本社から分かれて設けられた事業所。↔本社

し‐しゅつ【支出】🔗⭐🔉

し‐しゅつ【支出】

金銭や物品を支払うこと。また、その金品。↔収入。

⇒ししゅつ‐こくみんしょとく【支出国民所得】

ししゅつ‐こくみんしょとく【支出国民所得】🔗⭐🔉

ししゅつ‐こくみんしょとく【支出国民所得】

支出の面からとらえた国民所得。民間消費・投資、政府支出、純輸出の増加額の合計。→三面等価の原則

⇒し‐しゅつ【支出】

し‐しょ【支所】🔗⭐🔉

し‐しょ【支所】

本所の管理に属し、本所から分離して、所在地の所管業務を取り扱う所。

し‐しょ【支庶】🔗⭐🔉

し‐しょ【支庶】

①嫡長子以外の子。支子。本家から分かれた血筋。支族。分家。

②妾腹しょうふく。めかけばら。

し‐しょ【支署】🔗⭐🔉

し‐しょ【支署】

本署の管理に属し、本署から分離して、所在地の所管業務を取り扱う所。

し‐しょう【支承】🔗⭐🔉

し‐しょう【支承】

〔建〕構造物を支持する部分。また、その部分の構造。

し‐しょう【支証】🔗⭐🔉

し‐しょう【支証】

事実を裏づけるに足る証拠。争論の時に出す証拠。申楽談儀「道の神に同ずる処の―の為に書き載す」

し‐しょう【支障】‥シヤウ🔗⭐🔉

し‐しょう【支障】‥シヤウ

さしさわり。さしつかえ。故障。「―を来す」

しせき‐ぼ【支石墓】🔗⭐🔉

しせき‐ぼ【支石墓】

(ドルメンの訳語)巨石を使用した墓の一種。中国東北部・朝鮮の系統のものが九州北部の弥生時代にあり、支石の上に巨石を据える。巨石の地下には石棺・土壙どこう・甕棺かめかんなどの埋葬施設がある。

し‐せん【支線】🔗⭐🔉

し‐せん【支線】

①鉄道・道路・電線などで、本線から枝分れした線。↔幹線。

②電柱などを支えるために、その上部から地上へ斜めに張った鉄線。

し‐ぞく【支族・枝族】🔗⭐🔉

し‐ぞく【支族・枝族】

本家から分かれ出た血族。分家。

し‐たい【支隊・枝隊】🔗⭐🔉

し‐たい【支隊・枝隊】

本隊から分かれた部隊。

し‐たく【支度・仕度】🔗⭐🔉

し‐たく【支度・仕度】

①こまかく見積もること。計算すること。続日本紀40「此れを以て―するに、一度の運ぶ所僅かに十一日を支ふ」

②用意。準備。あらかじめ計画すること。また、その計画。竹取物語「石つくりの皇子みこは心の―ある人にて」。「食事の―」

③(外出・接待などの用意の意から)衣服をととのえること。身じたく。

④(近世語)食事をすること。東海道中膝栗毛7「空腹となりたるに、―せんとこの茶屋にはいれば」

⑤支度金の略。江戸生艶気樺焼えどうまれうわきのかばやき「―が金二百両」

⇒したく‐きん【支度金】

⇒支度違う

したく‐きん【支度金】🔗⭐🔉

したく‐きん【支度金】

就職その他の準備に要する金銭。

⇒し‐たく【支度・仕度】

○支度違うしたくたがう🔗⭐🔉

○支度違うしたくたがう

案に相違する。今昔物語集23「支度違ひて止みにけり」

⇒し‐たく【支度・仕度】

した‐ぐち【下口】

(シタクチとも)

①しもの入口。裏口。太平記12「前さきの陸奥守義家承つて、殿上の―に候こうし」

②馬の口の下側。日葡辞書「シタクチノツヨイウマ」

した‐くちびる【下唇】

下方の唇。「―を噛かむ」↔上唇うわくちびる

した‐ぐつ【襪・下沓】

⇒しとうず。〈倭名類聚鈔12〉

した‐くび【胡】

あごの下に垂れた肉。〈倭名類聚鈔3〉

した‐ぐみ【下組み】

①かねての用意。準備。竹取物語「さしこめて守り戦ふべき―をしたりとも」

②本格的に組み立てる前の仮組み。

した‐ぐも【下雲】

下方にある雲。低い雲。万葉集14「対馬の嶺ねは―あらなふ」

した‐くゆ・る【下燻る】

〔自四〕

火が燃え上がらないでくすぶる。人知れず恋い慕い悩み悶えることにたとえる。増鏡「かの―・る心地にもいとうれしきものから」

した‐ぐら【下鞍・韉】

和鞍の鞍橋くらぼねの下に当てる敷物。2枚重ねを普通とし、上を切付きっつけ、下を肌付という。洋鞍の鞍下に当たる。

下鞍

した‐ぐる・し【下苦し】

〔形シク〕

(「下」は心の意)心の中で苦しく思う。曾丹集「をし鳥の…―・しとは知るらめや人」

した‐ぐるま【舌車】

しゃべりたてること。弁舌を弄すること。口車。浄瑠璃、聖徳太子絵伝記「おつと自慢の―口にまはせど川勝はしぶい顔」

した‐けい【下罫】

文字を書く時、行ぎょうがよく整うように紙の下に敷いて字配りの標準とする罫。

した‐げいこ【下稽古】

晴れの場でする物事を前もって練習すること。本舞台へ上のぼせる前の予習。前稽古。「―を積む」

した‐けんぶん【下検分】

前もって検査すること。下検査。下見。「会場の―」

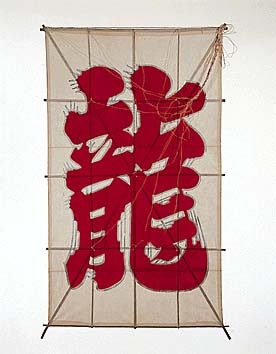

じ‐だこ【字凧】

太い文字または籠字かごじで「龍」などの文字を書いた凧。→絵凧

字凧(東京)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

した‐ぐる・し【下苦し】

〔形シク〕

(「下」は心の意)心の中で苦しく思う。曾丹集「をし鳥の…―・しとは知るらめや人」

した‐ぐるま【舌車】

しゃべりたてること。弁舌を弄すること。口車。浄瑠璃、聖徳太子絵伝記「おつと自慢の―口にまはせど川勝はしぶい顔」

した‐けい【下罫】

文字を書く時、行ぎょうがよく整うように紙の下に敷いて字配りの標準とする罫。

した‐げいこ【下稽古】

晴れの場でする物事を前もって練習すること。本舞台へ上のぼせる前の予習。前稽古。「―を積む」

した‐けんぶん【下検分】

前もって検査すること。下検査。下見。「会場の―」

じ‐だこ【字凧】

太い文字または籠字かごじで「龍」などの文字を書いた凧。→絵凧

字凧(東京)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

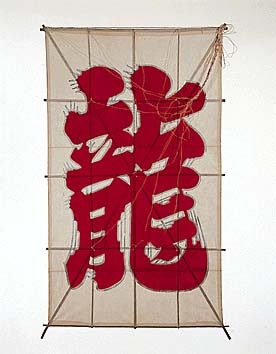

祝凧(島根)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

祝凧(島根)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

字凧(愛媛)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

字凧(愛媛)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

した‐ごい【下恋】‥ゴヒ

(「下」は心の意)心の中でひそかに恋うこと。万葉集17「―にいつかもこむと待たすらむ」

した‐こが・る【下焦る】

〔自下二〕

(「下」は心の意)心の中でひそかに恋いこがれる。忠岑集「わび人の心のうちをくらぶるにふじの山とぞ―・れける」

した‐こき【舌扱き】

(→)「したかき(舌掻)」に同じ。

した‐ごころ【下心】

①心のそこ(で考えていること)。本心。万葉集1「あま少女らが焼くしほの思ひそ焼くるわが―」

②かねて心に期すること。かねてのたくらみ。特に、わるだくみ。狂言、水汲新発意「ちと―あつてしたことでござる」。「―が見えている」

③格言などの裏の意味。寓意。〈日葡辞書〉

④漢字の脚あしの一つ。「恭」「慕」などの下の「

した‐ごい【下恋】‥ゴヒ

(「下」は心の意)心の中でひそかに恋うこと。万葉集17「―にいつかもこむと待たすらむ」

した‐こが・る【下焦る】

〔自下二〕

(「下」は心の意)心の中でひそかに恋いこがれる。忠岑集「わび人の心のうちをくらぶるにふじの山とぞ―・れける」

した‐こき【舌扱き】

(→)「したかき(舌掻)」に同じ。

した‐ごころ【下心】

①心のそこ(で考えていること)。本心。万葉集1「あま少女らが焼くしほの思ひそ焼くるわが―」

②かねて心に期すること。かねてのたくらみ。特に、わるだくみ。狂言、水汲新発意「ちと―あつてしたことでござる」。「―が見えている」

③格言などの裏の意味。寓意。〈日葡辞書〉

④漢字の脚あしの一つ。「恭」「慕」などの下の「 」、「志」「思」などの下の「心」の称。

した‐ごしらえ【下拵え】‥ゴシラヘ

①あらかじめ準備すること。下準備。「祭りの―」

②ざっと大まかにこしらえておくこと。「料理の―」

した‐ごや【下小屋】

大工・石工などが下ごしらえをするための、仮に建てた小屋。

した‐ごろも【下衣】

下着。万葉集15「しろたへのあが―失はず」

した‐ごわ・し【舌強し】‥ゴハシ

〔形ク〕

舌がこわばって思うように言えない。源平盛衰記27「―・うして思ふ事をも云ひ置かず」

した‐ざいく【下細工】

下ごしらえの細工。また、その職人。

した‐さき【舌先】

①舌のさき。舌端。

②くちさき。口頭。ことば。「―で言いくるめる」

⇒したさき‐さんずん【舌先三寸】

したさき‐さんずん【舌先三寸】

(3寸ほどの小さい舌の意)くちさきだけで心のこもらない言葉。おしゃべり。「舌三寸」とも。「―で人をまるめこむ」

⇒した‐さき【舌先】

した‐さく【下作】

(→)小作こさくに同じ。浄瑠璃、冥途飛脚「此の藁葺は忠三郎とて―あてた小百姓」

した‐ざさえ【下支え】‥ザサヘ

①下から支えること。また、そのもの。

②相場が一定水準以下には下がらないこと、また、下落しないように買いに出ること。

した‐ざや【下鞘】

①太刀の鞘袋のこと。

②(取引用語)ある物の相場が他の物の相場より安いこと。また中限なかぎりが当限とうぎりより安く、先限さきぎりが中限より安いこと。↔上鞘うわざや

した‐ざわり【舌触り】‥ザハリ

食物などが舌にさわった感じ。「ざらっとした―」「とろけるような―」

」、「志」「思」などの下の「心」の称。

した‐ごしらえ【下拵え】‥ゴシラヘ

①あらかじめ準備すること。下準備。「祭りの―」

②ざっと大まかにこしらえておくこと。「料理の―」

した‐ごや【下小屋】

大工・石工などが下ごしらえをするための、仮に建てた小屋。

した‐ごろも【下衣】

下着。万葉集15「しろたへのあが―失はず」

した‐ごわ・し【舌強し】‥ゴハシ

〔形ク〕

舌がこわばって思うように言えない。源平盛衰記27「―・うして思ふ事をも云ひ置かず」

した‐ざいく【下細工】

下ごしらえの細工。また、その職人。

した‐さき【舌先】

①舌のさき。舌端。

②くちさき。口頭。ことば。「―で言いくるめる」

⇒したさき‐さんずん【舌先三寸】

したさき‐さんずん【舌先三寸】

(3寸ほどの小さい舌の意)くちさきだけで心のこもらない言葉。おしゃべり。「舌三寸」とも。「―で人をまるめこむ」

⇒した‐さき【舌先】

した‐さく【下作】

(→)小作こさくに同じ。浄瑠璃、冥途飛脚「此の藁葺は忠三郎とて―あてた小百姓」

した‐ざさえ【下支え】‥ザサヘ

①下から支えること。また、そのもの。

②相場が一定水準以下には下がらないこと、また、下落しないように買いに出ること。

した‐ざや【下鞘】

①太刀の鞘袋のこと。

②(取引用語)ある物の相場が他の物の相場より安いこと。また中限なかぎりが当限とうぎりより安く、先限さきぎりが中限より安いこと。↔上鞘うわざや

した‐ざわり【舌触り】‥ザハリ

食物などが舌にさわった感じ。「ざらっとした―」「とろけるような―」

した‐ぐる・し【下苦し】

〔形シク〕

(「下」は心の意)心の中で苦しく思う。曾丹集「をし鳥の…―・しとは知るらめや人」

した‐ぐるま【舌車】

しゃべりたてること。弁舌を弄すること。口車。浄瑠璃、聖徳太子絵伝記「おつと自慢の―口にまはせど川勝はしぶい顔」

した‐けい【下罫】

文字を書く時、行ぎょうがよく整うように紙の下に敷いて字配りの標準とする罫。

した‐げいこ【下稽古】

晴れの場でする物事を前もって練習すること。本舞台へ上のぼせる前の予習。前稽古。「―を積む」

した‐けんぶん【下検分】

前もって検査すること。下検査。下見。「会場の―」

じ‐だこ【字凧】

太い文字または籠字かごじで「龍」などの文字を書いた凧。→絵凧

字凧(東京)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

した‐ぐる・し【下苦し】

〔形シク〕

(「下」は心の意)心の中で苦しく思う。曾丹集「をし鳥の…―・しとは知るらめや人」

した‐ぐるま【舌車】

しゃべりたてること。弁舌を弄すること。口車。浄瑠璃、聖徳太子絵伝記「おつと自慢の―口にまはせど川勝はしぶい顔」

した‐けい【下罫】

文字を書く時、行ぎょうがよく整うように紙の下に敷いて字配りの標準とする罫。

した‐げいこ【下稽古】

晴れの場でする物事を前もって練習すること。本舞台へ上のぼせる前の予習。前稽古。「―を積む」

した‐けんぶん【下検分】

前もって検査すること。下検査。下見。「会場の―」

じ‐だこ【字凧】

太い文字または籠字かごじで「龍」などの文字を書いた凧。→絵凧

字凧(東京)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

祝凧(島根)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

祝凧(島根)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

字凧(愛媛)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

字凧(愛媛)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

した‐ごい【下恋】‥ゴヒ

(「下」は心の意)心の中でひそかに恋うこと。万葉集17「―にいつかもこむと待たすらむ」

した‐こが・る【下焦る】

〔自下二〕

(「下」は心の意)心の中でひそかに恋いこがれる。忠岑集「わび人の心のうちをくらぶるにふじの山とぞ―・れける」

した‐こき【舌扱き】

(→)「したかき(舌掻)」に同じ。

した‐ごころ【下心】

①心のそこ(で考えていること)。本心。万葉集1「あま少女らが焼くしほの思ひそ焼くるわが―」

②かねて心に期すること。かねてのたくらみ。特に、わるだくみ。狂言、水汲新発意「ちと―あつてしたことでござる」。「―が見えている」

③格言などの裏の意味。寓意。〈日葡辞書〉

④漢字の脚あしの一つ。「恭」「慕」などの下の「

した‐ごい【下恋】‥ゴヒ

(「下」は心の意)心の中でひそかに恋うこと。万葉集17「―にいつかもこむと待たすらむ」

した‐こが・る【下焦る】

〔自下二〕

(「下」は心の意)心の中でひそかに恋いこがれる。忠岑集「わび人の心のうちをくらぶるにふじの山とぞ―・れける」

した‐こき【舌扱き】

(→)「したかき(舌掻)」に同じ。

した‐ごころ【下心】

①心のそこ(で考えていること)。本心。万葉集1「あま少女らが焼くしほの思ひそ焼くるわが―」

②かねて心に期すること。かねてのたくらみ。特に、わるだくみ。狂言、水汲新発意「ちと―あつてしたことでござる」。「―が見えている」

③格言などの裏の意味。寓意。〈日葡辞書〉

④漢字の脚あしの一つ。「恭」「慕」などの下の「 」、「志」「思」などの下の「心」の称。

した‐ごしらえ【下拵え】‥ゴシラヘ

①あらかじめ準備すること。下準備。「祭りの―」

②ざっと大まかにこしらえておくこと。「料理の―」

した‐ごや【下小屋】

大工・石工などが下ごしらえをするための、仮に建てた小屋。

した‐ごろも【下衣】

下着。万葉集15「しろたへのあが―失はず」

した‐ごわ・し【舌強し】‥ゴハシ

〔形ク〕

舌がこわばって思うように言えない。源平盛衰記27「―・うして思ふ事をも云ひ置かず」

した‐ざいく【下細工】

下ごしらえの細工。また、その職人。

した‐さき【舌先】

①舌のさき。舌端。

②くちさき。口頭。ことば。「―で言いくるめる」

⇒したさき‐さんずん【舌先三寸】

したさき‐さんずん【舌先三寸】

(3寸ほどの小さい舌の意)くちさきだけで心のこもらない言葉。おしゃべり。「舌三寸」とも。「―で人をまるめこむ」

⇒した‐さき【舌先】

した‐さく【下作】

(→)小作こさくに同じ。浄瑠璃、冥途飛脚「此の藁葺は忠三郎とて―あてた小百姓」

した‐ざさえ【下支え】‥ザサヘ

①下から支えること。また、そのもの。

②相場が一定水準以下には下がらないこと、また、下落しないように買いに出ること。

した‐ざや【下鞘】

①太刀の鞘袋のこと。

②(取引用語)ある物の相場が他の物の相場より安いこと。また中限なかぎりが当限とうぎりより安く、先限さきぎりが中限より安いこと。↔上鞘うわざや

した‐ざわり【舌触り】‥ザハリ

食物などが舌にさわった感じ。「ざらっとした―」「とろけるような―」

」、「志」「思」などの下の「心」の称。

した‐ごしらえ【下拵え】‥ゴシラヘ

①あらかじめ準備すること。下準備。「祭りの―」

②ざっと大まかにこしらえておくこと。「料理の―」

した‐ごや【下小屋】

大工・石工などが下ごしらえをするための、仮に建てた小屋。

した‐ごろも【下衣】

下着。万葉集15「しろたへのあが―失はず」

した‐ごわ・し【舌強し】‥ゴハシ

〔形ク〕

舌がこわばって思うように言えない。源平盛衰記27「―・うして思ふ事をも云ひ置かず」

した‐ざいく【下細工】

下ごしらえの細工。また、その職人。

した‐さき【舌先】

①舌のさき。舌端。

②くちさき。口頭。ことば。「―で言いくるめる」

⇒したさき‐さんずん【舌先三寸】

したさき‐さんずん【舌先三寸】

(3寸ほどの小さい舌の意)くちさきだけで心のこもらない言葉。おしゃべり。「舌三寸」とも。「―で人をまるめこむ」

⇒した‐さき【舌先】

した‐さく【下作】

(→)小作こさくに同じ。浄瑠璃、冥途飛脚「此の藁葺は忠三郎とて―あてた小百姓」

した‐ざさえ【下支え】‥ザサヘ

①下から支えること。また、そのもの。

②相場が一定水準以下には下がらないこと、また、下落しないように買いに出ること。

した‐ざや【下鞘】

①太刀の鞘袋のこと。

②(取引用語)ある物の相場が他の物の相場より安いこと。また中限なかぎりが当限とうぎりより安く、先限さきぎりが中限より安いこと。↔上鞘うわざや

した‐ざわり【舌触り】‥ザハリ

食物などが舌にさわった感じ。「ざらっとした―」「とろけるような―」

し‐ちゅう【支柱】🔗⭐🔉

し‐ちゅう【支柱】

①ささえる柱・棒。つっかい柱。つっぱり。「―を支かう」

②物事の支えとなる大事なもの。「会の―となって働く」

⇒しちゅう‐こん【支柱根】

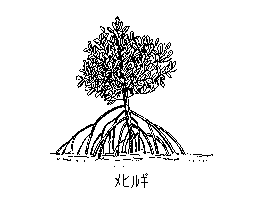

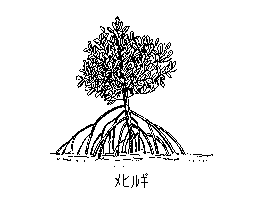

しちゅう‐こん【支柱根】🔗⭐🔉

しちゅう‐こん【支柱根】

地上茎から生じた不定根の一種。ほぼ垂直に延びて土中に入り、主幹の支柱となる。タコノキなどがもつ。支柱気根。

たこのきの支柱根

⇒し‐ちゅう【支柱】

⇒し‐ちゅう【支柱】

⇒し‐ちゅう【支柱】

⇒し‐ちゅう【支柱】

し‐ちょう【支庁】‥チヤウ🔗⭐🔉

し‐ちょう【支庁】‥チヤウ

知事がその権限に属する事務を分掌させるため管内の必要な地に置く役所。総合出先機関。都府県内の島地または交通不便の地、および北海道の市の区域を除く全道に設置。

し‐てん【支店】🔗⭐🔉

し‐てん【支店】

本店のわかれ。本店に従属し、その指揮・命令に服する他の営業所。分店。

⇒してん‐かんじょう【支店勘定】

し‐てん【支点】🔗⭐🔉

し‐てん【支点】

梃子てこを支える固定した点。

してん‐かんじょう【支店勘定】‥ヂヤウ🔗⭐🔉

してん‐かんじょう【支店勘定】‥ヂヤウ

簿記の勘定科目の一つ。本支店会計において、本店と支店との間の貸借関係を処理するために、本店の総勘定元帳に設ける。↔本店勘定

⇒し‐てん【支店】

し‐と【支途】🔗⭐🔉

し‐と【支途】

費用支出のみち。金銭のつかいみち。

しな【支那】🔗⭐🔉

しな【支那】

(「秦しん」の転訛)外国人の中国に対する呼称。初めインドの仏典に現れ、日本では江戸中期以来第二次大戦末まで用いられた。戦後は「支那」の表記を避けて多く「シナ」と書く。

しな‐うちわ【支那団扇】‥ウチハ🔗⭐🔉

しな‐うちわ【支那団扇】‥ウチハ

中国で造る団扇。紗絹などで面を張り、あるいは籐で枠を作って端をそらせ、または絹や鳥の羽で周囲を飾ったもの。

しな‐がく【支那学】🔗⭐🔉

しな‐がく【支那学】

(Sinology)中国の言語・文化・歴史などを研究する学問。19世紀以来イギリス・フランス・ドイツなどで発達。その影響をうけて19世紀末以降日本でも発達。

しな‐かばん【支那鞄】🔗⭐🔉

しな‐かばん【支那鞄】

木で作り、外側を革または紙で張った、錠のかかる櫃ひつ形の鞄。もと中国で使われたのでいう。行李の代用。島崎藤村、家「窓に寄せて、机、碁盤の類たぐいが置いてある。片隅に―が出してある」

しな‐こうじ【支那麹】‥カウジ🔗⭐🔉

しな‐こうじ【支那麹】‥カウジ

酒薬しゅやくのこと。

しな‐じへん【支那事変】🔗⭐🔉

しな‐じへん【支那事変】

日中戦争に対する、当時の日本側の呼称。

しな‐じゅす【支那繻子】🔗⭐🔉

しな‐じゅす【支那繻子】

中国の蘇州・杭州および南京地方で織り出す繻子。

しな‐そば【支那蕎麦】🔗⭐🔉

しな‐そば【支那蕎麦】

中華そば。

しな‐ちく【支那竹】🔗⭐🔉

しな‐ちく【支那竹】

(→)メンマに同じ。

しな‐チベット‐ごぞく【支那チベット語族】🔗⭐🔉

しな‐チベット‐ごぞく【支那チベット語族】

(Sino-Tibetan)西はチベットから東は中国全土をおおい、南はタイ・ミャンマーを含む地域の諸言語。シナ語派(中国語など)・チベット‐ビルマ語派(チベット語・ビルマ語など)の2語派に分けられ、それにタイ語派を加えることもある。孤立語であることが特徴。

しな‐ちゃ【支那茶】🔗⭐🔉

しな‐ちゃ【支那茶】

(→)中国茶に同じ。

しな‐ちりめん【支那縮緬】🔗⭐🔉

しな‐ちりめん【支那縮緬】

中国で産出される絹織物。日本の縮緬と同じく、製織の後、仕上げる。主産地は浙江省。縐紗しゅうさ。

しな‐りょうり【支那料理】‥レウ‥🔗⭐🔉

しな‐りょうり【支那料理】‥レウ‥

中国料理の旧称。

しな‐ろうにん【支那浪人】‥ラウ‥🔗⭐🔉

しな‐ろうにん【支那浪人】‥ラウ‥

(→)大陸浪人に同じ。

し‐は【支派】🔗⭐🔉

し‐は【支派】

本派から分かれた別派。支流。

し‐はい【支配】🔗⭐🔉

し‐はい【支配】

①仕事を配分し、指図し、とりしまること。古今著聞集13「宇治のおとど、成佐が弟子どもに―して、一日に三尺の地蔵菩薩の像を図絵し」

②物を分け与えること。分配すること。〈日葡辞書〉

③統治すること。

④ある者が自分の意思・命令で他の人の思考・行為に規定・束縛を加えること。そのものの在り方を左右するほどの、強い影響力を持つこと。「感情に―される」「―的な思潮」

⇒しはい‐か【支配下】

⇒しはい‐かいきゅう【支配階級】

⇒しはい‐かんじょう【支配勘定】

⇒しはい‐けん【支配権】

⇒しはい‐した【支配下】

⇒しはい‐じょ【支配所】

⇒しはい‐にん【支配人】

しはい‐か【支配下】🔗⭐🔉

しはい‐か【支配下】

他の意思・命令に従う状態にあること。また、ある勢力に統治されていること。

⇒し‐はい【支配】

しはい‐かいきゅう【支配階級】‥キフ🔗⭐🔉

しはい‐かいきゅう【支配階級】‥キフ

政治上・経済上優越した勢力をもち国家または社会の実権を握っている階級。

⇒し‐はい【支配】

しはい‐かんじょう【支配勘定】‥ヂヤウ🔗⭐🔉

しはい‐かんじょう【支配勘定】‥ヂヤウ

江戸幕府の職名。勘定奉行に属し、幕府の財用および所領の取調べなどをつかさどった。役高は100俵。

⇒し‐はい【支配】

しはい‐けん【支配権】🔗⭐🔉

しはい‐けん【支配権】

〔法〕他人の行為を介することなく直接目的物を支配して利益を享受しうる権利。所有権その他の物権・無体財産権の類。

⇒し‐はい【支配】

しはい‐した【支配下】🔗⭐🔉

しはい‐した【支配下】

支配を受ける人。部下。配下。

⇒し‐はい【支配】

しはい‐じょ【支配所】🔗⭐🔉

しはい‐じょ【支配所】

江戸時代、遠国奉行または郡代・代官の管轄区域。

⇒し‐はい【支配】

しはい‐にん【支配人】🔗⭐🔉

しはい‐にん【支配人】

①法律上定められた会社の使用人・商業使用人の一種。会社・商人に代わり、その事業・営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をなす権限を有する者。

②本人から委任を受けた事柄を担当する者。

⇒し‐はい【支配】

し‐はらい【支払い】‥ハラヒ🔗⭐🔉

し‐はらい【支払い】‥ハラヒ

①金銭を払い渡すこと。

②債務の弁済として金銭または手形を給付すること。「―を済ませる」

⇒しはらい‐いし‐がく【支払意思額】

⇒しはらい‐かんじょう【支払勘定】

⇒しはらい‐かんじょう‐そうば【支払勘定相場】

⇒しはらいきょぜつ‐しょうしょ【支払拒絶証書】

⇒しはらい‐じゅんび‐せいど【支払準備制度】

⇒しはらい‐しょうけん【支払証券】

⇒しはらい‐そうば【支払相場】

⇒しはらい‐ち【支払地】

⇒しはらい‐ていし【支払停止】

⇒しはらい‐ていじ【支払呈示】

⇒しはらい‐てがた【支払手形】

⇒しはらい‐でんぴょう【支払伝票】

⇒しはらい‐とくそく【支払い督促】

⇒しはらい‐にん【支払人】

⇒しはらい‐ほしょう【支払保証】

⇒しはらい‐ゆうよ【支払い猶予】

⇒しはらい‐よさん【支払予算】

⇒しはらい‐わたし【支払い渡し】

しはらい‐とくそく【支払い督促】‥ハラヒ‥🔗⭐🔉

しはらい‐とくそく【支払い督促】‥ハラヒ‥

金銭その他の代替物または有価証券の給付を目的とする請求について、簡易裁判所において債権者の申立てのみに基づいて債務者にその支払いを督促するもの。債務者から異議があると通常の訴訟に移行する。旧称、支払い命令。→督促手続。

⇒し‐はらい【支払い】

しはらい‐ゆうよ【支払い猶予】‥ハラヒイウ‥🔗⭐🔉

しはらい‐ゆうよ【支払い猶予】‥ハラヒイウ‥

(→)モラトリアム1に同じ。

⇒し‐はらい【支払い】

しはらい‐わたし【支払い渡し】‥ハラヒ‥🔗⭐🔉

しはらい‐わたし【支払い渡し】‥ハラヒ‥

(documents against payment)荷為替にがわせ取引における荷物引渡しの一条件で、荷為替手形の送付を受けた取立銀行が支払人に対し、船積書類を手形支払いと同時に引き渡す条件をいう。DP ↔引受渡し

⇒し‐はらい【支払い】

し‐はら・う【支払う】‥ハラフ🔗⭐🔉

し‐はら・う【支払う】‥ハラフ

〔他五〕

しはらいをする。「賃金を―・う」

し‐ぶ【支部】🔗⭐🔉

し‐ぶ【支部】

本部の管理に属し、本部と分離してその事務を取り扱う所。

つか・う【支ふ】ツカフ🔗⭐🔉

つか・う【支ふ】ツカフ

〔自下二〕

⇒つかえる(下一)

つかえ【支え・閊え】ツカヘ🔗⭐🔉

つかえ【支え・閊え】ツカヘ

①物事がとどこおりふさがること。さわり。故障。

②(「痞」と書く)癪しゃくなどで胸がふさがるようで苦しいこと。「胸の―がおりる」

③ささえ。支柱。日葡辞書「ツカエヲスル」

⇒つかえ‐ばしら【支柱】

つかえ‐ばしら【支柱】ツカヘ‥🔗⭐🔉

つかえ‐ばしら【支柱】ツカヘ‥

もののささえにする柱。ささえばしら。

⇒つかえ【支え・閊え】

つか・える【支える・閊える】ツカヘル🔗⭐🔉

つか・える【支える・閊える】ツカヘル

〔自下一〕[文]つか・ふ(下二)

(室町時代頃からヤ行にも活用)

①ふさがったり突き当たったりして先に進めなくなる。とどこおる。日葡辞書「ショクガツカユル」。「頭が天井に―・える」「言葉が―・える」

②(「痞える」と書く)癪しゃくなどで胸が締めつけられ苦しむ。ふさがる。日葡辞書「キ・ムネガツカユル」

③こる。しこる。浄瑠璃、新版歌祭文「取上のぼしたか頭痛もする、いかう肩が―・へてきた」

④(「手を―・える」の形で)手で支える。(挨拶などのために)手をつく。好色一代男5「お年を寄られた方へ手を―・えて」。宮崎三昧、指環「主人荘之助が玄関まで出迎へ慇懃に手を―・へて」

つっか・える【支える・閊える】ツツカヘル🔗⭐🔉

つっか・える【支える・閊える】ツツカヘル

〔自下一〕

ツカエルの促音化。

つっ‐ぱり【突っ張り・支】🔗⭐🔉

つっ‐ぱり【突っ張り・支】

①つっぱること。我意を張ること。

②つっぱるために立てる柱や棒。日葡辞書「ツッパリヲカ(支)ウ」

③相撲のわざの一つ。両腕または左右の腕を交互に伸ばして、手のひらで相手の胸を突くもの。

はせくら【支倉】🔗⭐🔉

はせくら【支倉】

姓氏の一つ。

⇒はせくら‐つねなが【支倉常長】

はせくら‐つねなが【支倉常長】🔗⭐🔉

はせくら‐つねなが【支倉常長】

江戸初期の仙台藩士。通称、六右衛門。1613年(慶長18)伊達政宗の正使としてイスパニア・ローマに使し、通商貿易を開くことを求めたが、目的を達せず20年(元和6)帰国。(1571〜1622)

⇒はせくら【支倉】

[漢]支🔗⭐🔉

支 字形

筆順

筆順

〔支部0画/4画/教育/2757・3B59〕

〔音〕シ(呉)(漢)

〔訓〕ささえる・つかえる

[意味]

①ささえる。ささえをかう。「支持・支援・支柱」

②えだわかれする。えだ。(同)枝。「支流・支店・気管支・支離滅裂・干支・十二支」

③分ける。わりあてる。金銭をしはらう。「支出・収支・支給」

④さしさわりになる。つかえる。「支障」

⑤「支那(しな=中国)」の略。「北支・日支」▶「支那」は、古く諸外国での中国の呼称の音訳。その呼称は「秦」に由来するとも。

[解字]

会意。「十」は「竹」の半分の形。「又」(=手)を加えて、手で竹の枝を持つ意。転じて、ささえる、枝分かれする意。

〔支部0画/4画/教育/2757・3B59〕

〔音〕シ(呉)(漢)

〔訓〕ささえる・つかえる

[意味]

①ささえる。ささえをかう。「支持・支援・支柱」

②えだわかれする。えだ。(同)枝。「支流・支店・気管支・支離滅裂・干支・十二支」

③分ける。わりあてる。金銭をしはらう。「支出・収支・支給」

④さしさわりになる。つかえる。「支障」

⑤「支那(しな=中国)」の略。「北支・日支」▶「支那」は、古く諸外国での中国の呼称の音訳。その呼称は「秦」に由来するとも。

[解字]

会意。「十」は「竹」の半分の形。「又」(=手)を加えて、手で竹の枝を持つ意。転じて、ささえる、枝分かれする意。

筆順

筆順

〔支部0画/4画/教育/2757・3B59〕

〔音〕シ(呉)(漢)

〔訓〕ささえる・つかえる

[意味]

①ささえる。ささえをかう。「支持・支援・支柱」

②えだわかれする。えだ。(同)枝。「支流・支店・気管支・支離滅裂・干支・十二支」

③分ける。わりあてる。金銭をしはらう。「支出・収支・支給」

④さしさわりになる。つかえる。「支障」

⑤「支那(しな=中国)」の略。「北支・日支」▶「支那」は、古く諸外国での中国の呼称の音訳。その呼称は「秦」に由来するとも。

[解字]

会意。「十」は「竹」の半分の形。「又」(=手)を加えて、手で竹の枝を持つ意。転じて、ささえる、枝分かれする意。

〔支部0画/4画/教育/2757・3B59〕

〔音〕シ(呉)(漢)

〔訓〕ささえる・つかえる

[意味]

①ささえる。ささえをかう。「支持・支援・支柱」

②えだわかれする。えだ。(同)枝。「支流・支店・気管支・支離滅裂・干支・十二支」

③分ける。わりあてる。金銭をしはらう。「支出・収支・支給」

④さしさわりになる。つかえる。「支障」

⑤「支那(しな=中国)」の略。「北支・日支」▶「支那」は、古く諸外国での中国の呼称の音訳。その呼称は「秦」に由来するとも。

[解字]

会意。「十」は「竹」の半分の形。「又」(=手)を加えて、手で竹の枝を持つ意。転じて、ささえる、枝分かれする意。

大辞林の検索結果 (100)

えだ-ね【支根】🔗⭐🔉

えだ-ね [0] 【支根】

主根から分かれ出た根。しこん。側根。

か・う【支う】🔗⭐🔉

か・う カフ [1] 【支う】 (動ワ五[ハ四])

〔「交(カ)う」と同源〕

(1)棒などをあてがってささえとする。「つっかい棒を―・う」

(2)鍵(カギ)や閂(カンヌキ)などをかけて扉が開かないようにする。「鍵を―・う」

[可能] かえる

さえ-にん【支人】🔗⭐🔉

さえ-にん サヘ― 【支人】

けんかや口論などの仲裁人。さえびと。「―踏んだは堪忍せぬ/浄瑠璃・生玉心中(上)」

ささい-こさい【支いこさい】🔗⭐🔉

ささい-こさい 【支いこさい】

「ささえこさえ」の転。「傍に付添ふ侫人原(ネイジンバラ)めが,―言廻し/浄瑠璃・先代萩」

ささえ【支え】🔗⭐🔉

ささえ ササヘ [3][0] 【支え】

(1)ささえること。また,そのもの。「塀に―をする」「一家の―となって働く」「心の―」

(2)「ささえぐち」の略。「物ごとに―を言はず暮らされける故(ユエ)/浮世草子・姑気質」

ささえ-ぐち【支へ口】🔗⭐🔉

ささえ-ぐち ササヘ― 【支へ口】

人を中傷する言葉。かげぐち。ささえごと。「かげごと・中言・―/浄瑠璃・卯月の紅葉(上)」

ささえ-こさえ【支え小支え】🔗⭐🔉

ささえ-こさえ ササヘコサヘ 【支え小支え】

〔同音・類音の語を重ねた語〕

じゃまだてすること。中傷すること。ささいこさい。「『牛島殿,待たしやんせ』『こりゃ何故あって私らを,―をしなさんすのぢや』/歌舞伎・加賀見山再岩藤」

ささえ-じょう【支え状】🔗⭐🔉

ささえ-じょう ササヘジヤウ 【支え状】

鎌倉・室町時代の訴訟沙汰で,訴人の提出した訴状に対して,被告である論人が弁明のため提出する陳情。しじょう。

ささえ-ばしら【支え柱】🔗⭐🔉

ささえ-ばしら ササヘ― [4] 【支え柱】

支柱(シチユウ)。

ささ・える【支える】🔗⭐🔉

ささ・える ササヘル [0][3] 【支える】 (動ア下一)[文]ハ下二 ささ・ふ

(1)力を加えて,物が倒れたり落ちたりしないように押さえたりつっぱったりする。「はしごが倒れないように―・えていてください」「全重量を一点で―・える」「人に―・えられてやっと立っている」

(2)社会・集団を維持する。ある状態をもちこたえる。「会社を―・えているのは一人一人の社員の力だ」「家計を―・える」

(3)援助する。支援する。「仲間に―・えられてここまで来ました」

(4)攻撃などを防ぎ止める。「しばし―・へて防ぎけれども敵は大勢なり/平家 7」

(5)人や物が通ろうとするのを妨げる。さえぎる。「木の芽峠の大雪に―・へられ,只今もつて罷り上る/狂言・餅酒」「日の光は―・えられて,眸に至らぬなるべし/浴泉記(喜美子)」

(6)中傷する。「ヒトヲ―・ユル/日葡」

ささ・ゆ【支ゆ】🔗⭐🔉

ささ・ゆ 【支ゆ】 (動ヤ下二)

〔ハ行下二段動詞「ささふ」をヤ行に活用させたもの。中世後期以降の語〕

「ささえる」に同じ。「道ヲ―・ユル/日葡」

し-いん【子院・支院・枝院】🔗⭐🔉

し-いん ― ン [1][0] 【子院・支院・枝院】

(1)「塔頭(タツチユウ)」に同じ。

(2)本寺に属する寺院。末寺。

ン [1][0] 【子院・支院・枝院】

(1)「塔頭(タツチユウ)」に同じ。

(2)本寺に属する寺院。末寺。

ン [1][0] 【子院・支院・枝院】

(1)「塔頭(タツチユウ)」に同じ。

(2)本寺に属する寺院。末寺。

ン [1][0] 【子院・支院・枝院】

(1)「塔頭(タツチユウ)」に同じ。

(2)本寺に属する寺院。末寺。

し-えん【支援】🔗⭐🔉

し-えん ― ン [0] 【支援】 (名)スル

他人を支えたすけること。援助。後援。「友人の事業を―する」「―の手をさしのべる」

ン [0] 【支援】 (名)スル

他人を支えたすけること。援助。後援。「友人の事業を―する」「―の手をさしのべる」

ン [0] 【支援】 (名)スル

他人を支えたすけること。援助。後援。「友人の事業を―する」「―の手をさしのべる」

ン [0] 【支援】 (名)スル

他人を支えたすけること。援助。後援。「友人の事業を―する」「―の手をさしのべる」

し-かん【支干】🔗⭐🔉

し-かん [0] 【支干】

十二支と十干(ジツカン)。干支(カンシ)。

し-かん【支間】🔗⭐🔉

し-かん [0] 【支間】

橋脚と橋台,また橋脚と橋脚の距離。スパン。

し-かん【支管】🔗⭐🔉

し-かん ―クワン [0] 【支管】

ガス管・水道管などの,本管から分かれた細い管。

し-きゃく【支脚】🔗⭐🔉

し-きゃく [0] 【支脚】

人体立像で,体重がかかる方の脚。

し-きゅう【支給】🔗⭐🔉

し-きゅう ―キフ [0] 【支給】 (名)スル

金銭・物品などを払い渡すこと。「ボーナスを―する」

し-きょく【支局】🔗⭐🔉

し-きょく [2][0] 【支局】

新聞社・放送局などの地方出先機関。本社・本局の管理のもと,その地域の業務を扱う。

し-けい【支系】🔗⭐🔉

し-けい [0] 【支系】

直系から分かれた系統。傍系。

しこう【支考】🔗⭐🔉

しこう シカウ 【支考】

⇒各務(カガミ)支考

し-さく【支索】🔗⭐🔉

し-さく [0] 【支索】

ものをささえるために張ってある鋼索。

し-し【支子】🔗⭐🔉

し-し [1] 【支子】

嫡子以外の子。

し-じ【支持】🔗⭐🔉

し-じ ―ヂ [1] 【支持】 (名)スル

(1)支えること。「梁(ハリ)を―する柱」「瀦水(タマリミズ)暴漲(ボウチヨウ)堤防之を―するを得ず/新聞雑誌 23」

(2)他の人の思想・意見・態度などに賛成して援助すること。また,その援助。「―する政党」「―を取り付ける」

しじ-かかく【支持価格】🔗⭐🔉

しじ-かかく シヂ― [3] 【支持価格】

価格を安定させる必要性から,政府が定めた価格。主として農産物が対象となる。

し-じく【支軸】🔗⭐🔉

し-じく ―ヂク [0] 【支軸】

梃子(テコ)などの支点にある支えの軸。

しじ-ぐい【支持杭】🔗⭐🔉

しじ-ぐい シヂグヒ [2] 【支持杭】

軟弱地盤を貫通し,先端が硬い層に達して支持される杭。

→摩擦杭

ししゅつ-こくみんしょとく【支出国民所得】🔗⭐🔉

ししゅつ-こくみんしょとく [8] 【支出国民所得】

国民所得をその付加価値に対する支出の側面からとらえたもの。一定期間(通常一年)の民間の消費と投資,政府の支出,輸出から輸入を引いた差額を合計したもの。

ししゅつ-ぜい【支出税】🔗⭐🔉

ししゅつ-ぜい [3] 【支出税】

ある期間の個人の消費支出総額に対して累進的に課す税。通常の消費税と異なり直接税。現在は,この税を実施している国はない。総合消費税。

し-しょ【支所】🔗⭐🔉

し-しょ [1] 【支所】

会社・役所などの出先の事務所。

し-しょ【支庶】🔗⭐🔉

し-しょ [1] 【支庶】

(1)本家から分かれた血筋。支族。

(2)めかけばらの子。妾腹(シヨウフク)。支子。

し-しょ【支署】🔗⭐🔉

し-しょ [1] 【支署】

警察・税務署などの,本署から離れた地に設置され,その地域の業務を担当する役所。

し-しょう【支障】🔗⭐🔉

し-しょう ―シヤウ [0] 【支障】

事をなす妨げとなる物事。さしつかえ。さしさわり。「―を来す」

し-じょう【支状】🔗⭐🔉

し-じょう ―ジヤウ [0] 【支状】

⇒初陳状(シヨチンジヨウ)

し-じょう【支城】🔗⭐🔉

し-じょう ―ジヤウ [0] 【支城】

本城を補助するために配された城。

しせき-ぼ【支石墓】🔗⭐🔉

しせき-ぼ [3] 【支石墓】

新石器時代末から金石併用時代にかけての巨大な石を用いた墳墓。中国の山東半島・東北部,朝鮮半島,日本の北九州に分布。

→ドルメン

し-せん【支線】🔗⭐🔉

し-せん [0] 【支線】

(1)本線・幹線から分岐した鉄道線路や道路。

(2)本線から分岐した短距離の送電線。

(3)電柱を支持するため,上部から斜めに地上に張る線。

し-ぞく【支族・枝族】🔗⭐🔉

し-ぞく [1] 【支族・枝族】

分かれ出た血族。分家。別家。

し-たく【支度・仕度】🔗⭐🔉

し-たく [0] 【支度・仕度】 (名)スル

(1)準備すること。用意すること。「食事の―をする」

(2)外出などのために服装を整えること。身支度。「旅―」

(3)食事をすること。「これから精養軒で―をしようと/うづまき(敏)」

(4)あらかじめ見積もること。計算すること。「石つくりの御子は心の―ある人にて/竹取」

したく-きん【支度金】🔗⭐🔉

したく-きん [0] 【支度金】

準備や用意に必要な金。就職や嫁入りなどの準備に要する金。支度料。

し-ちゅう【支柱】🔗⭐🔉

し-ちゅう [0] 【支柱】

(1)物が倒れないようにささえている柱。つっかえ棒。

(2)中心になっている人。「一家の―を失う」

しちゅう-こん【支柱根】🔗⭐🔉

しちゅう-こん [2] 【支柱根】

気根の一種。茎の地上部から伸びて地中に入り,茎を支持する根。トウモロコシ・タコノキ・ヒルギなどにみられる。支柱気根。柱根。

支柱根

[図]

[図]

[図]

[図]

し-ちょう【支庁】🔗⭐🔉

し-ちょう ―チヤウ [2][1] 【支庁】

本庁の下にあって,本庁と分離して,所在地方の事務を取り扱う官庁。「網走―」「―管内」

し-て【支手】🔗⭐🔉

し-て [0] 【支手】

「支払手形」の略。

し-と【使途・支途】🔗⭐🔉

し-と [1][2] 【使途・支途】

金銭などのつかいみち。「―が明確でない」「―不明の金」

しな【支那】🔗⭐🔉

しな 【支那】

外国人が中国を呼んだ称。「秦(シン)」の転という。中国で仏典を漢訳する際,インドでの呼称を音訳したもの。日本では江戸中期以後,第二次大戦末まで称した。

しな-かばん【支那鞄】🔗⭐🔉

しな-かばん [3] 【支那鞄】

〔もと中国から伝来したのでいう〕

木製で,外側を革または紙で貼った櫃形(ヒツガタ)の鞄。

しな-こうじ【支那麹】🔗⭐🔉

しな-こうじ ―カウジ [3] 【支那麹】

⇒酒薬(シユヤク)

しな-じへん【支那事変】🔗⭐🔉

しな-じへん 【支那事変】

⇒日中戦争(ニツチユウセンソウ)

しな-そば【支那蕎麦】🔗⭐🔉

しな-そば [0] 【支那蕎麦】

中華蕎麦(チユウカソバ)。ラーメン。

しな-ちく【支那竹】🔗⭐🔉

しな-ちく [2][0] 【支那竹】

⇒メンマ

しなチベット-しょご【支那―諸語】🔗⭐🔉

しなチベット-しょご [7] 【支那―諸語】

〔Sino-Tibetan〕

東南アジアから中央アジアにかけて広域に分布する諸言語。カム-タイ(タイ諸語など),チベット-ビルマ(カチン,チベット,カナウリ,ロロ-ビルマ諸語など),中国(粤(エツ),呉,客家(ハツカ), (ビン),北方語),ミャオ-ヤオの四語群を数える。

(ビン),北方語),ミャオ-ヤオの四語群を数える。

(ビン),北方語),ミャオ-ヤオの四語群を数える。

(ビン),北方語),ミャオ-ヤオの四語群を数える。

しな-ちりめん【支那縮緬】🔗⭐🔉

しな-ちりめん [3] 【支那縮緬】

中国,浙江省湖州府産の縮緬の旧称。しなちり。

しな-ろうにん【支那浪人】🔗⭐🔉

しな-ろうにん ―ラウニン [3] 【支那浪人】

⇒大陸浪人(タイリクロウニン)

し-は【支派】🔗⭐🔉

し-は [1] 【支派】

本派から分かれた一派。分派。

し-はい【支配】🔗⭐🔉

し-はい [1] 【支配】 (名)スル

□一□

(1)ある地域・組織を自分の勢力下に置き,治めること。「近隣諸国を―した」「系列会社を―する」「―者」

(2)あるものの意志・命令・運動などが,他の人間や物事を規定し束縛すること。「運命を―する」「感情に―される」「機械に―される」

□二□仕事の配分をしたり,部下を監督し,指図して仕事をさせること。「宇治のおとど,成佐が弟子どもに―して,一日に三尺地蔵菩薩の像を図絵し/著聞 13」

〔□二□が原義〕

しはい-か【支配下】🔗⭐🔉

しはい-か [2] 【支配下】

ある者の意志・命令に従う状態にあること。「隣国の―にある」

しはい-かいきゅう【支配階級】🔗⭐🔉

しはい-かいきゅう ―キフ [4] 【支配階級】

政治的・社会的・経済的地位において,他よりも優越して国家または社会を支配している階級。

しはい-かぶ【支配株】🔗⭐🔉

しはい-かぶ [2] 【支配株】

⇒貯蔵株(チヨゾウカブ)

しはい-かぶぬし【支配株主】🔗⭐🔉

しはい-かぶぬし [5] 【支配株主】

株主総会の意思決定を支配し,取締役の選任・解任をすることができる大株主。

しはい-かんじょう【支配勘定】🔗⭐🔉

しはい-かんじょう ―ヂヤウ [4] 【支配勘定】

江戸幕府の職名。勘定奉行に所属し,幕府の財政・領地の調査をつかさどった。

しはい-ぎょく【支配玉】🔗⭐🔉

しはい-ぎょく [2] 【支配玉】

証券会社が販売のために手持ちしている債券。

しはい-けん【支配権】🔗⭐🔉

しはい-じょ【支配所】🔗⭐🔉

しはい-じょ [0] 【支配所】

江戸時代,遠国奉行や代官を派遣して治めさせた幕府の領地。

しはい-てき【支配的】🔗⭐🔉

しはい-てき [0] 【支配的】 (形動)

ある傾向や勢力が全体を左右するさま。「悲観的観測が―になる」

しはい-にん【支配人】🔗⭐🔉

しはい-にん [2] 【支配人】

(1)使用人のうち,営業主に代わって店舗の営業を取り仕切る責任者。マネージャー。

(2)法律上,営業主によって選任され,特定の営業所の営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする,代理権をもつ商業使用人。

→商業使用人

し-はん【支藩】🔗⭐🔉

し-はん [0][1] 【支藩】

本家から分かれた者が藩主である藩。

つか・う【支ふ・閊ふ】🔗⭐🔉

つか・う ツカフ 【支ふ・閊ふ】 (動ハ下二)

⇒つかえる

つかえ【支え・閊え】🔗⭐🔉

つかえ ツカヘ [3][2] 【支え・閊え】

(1)さしつかえ。さしさわり。滞り。「―の出来た日は差繰るとして/杏の落ちる音(虚子)」

(2)(「痞え」と書く)病気や精神的な悩みのために,胸が苦しいこと。「胸の―が下りる」

(3)ささえ。支柱。「―ヲスル/日葡」

つかえ-ばしら【支え柱】🔗⭐🔉

つかえ-ばしら ツカヘ― [4] 【支え柱】

支柱(シチユウ)。ささえばしら。

つか・える【支える・閊える】🔗⭐🔉

つか・える ツカヘル [3] 【支える・閊える】 (動ア下一)[文]ハ下二 つか・ふ

(1)物に妨げられて,先へ進めない状態になる。「天井に頭が―・える」「机が入り口で―・えて部屋に入らない」

(2)途中がつまって流れがとまる。「排水管が―・えて汚水があふれる」「もちがのどに―・える」

(3)言葉がスムーズに発せられないで途中で何度かとまる。「―・え―・え読む」

(4)処理されるべきものが残っていて,先へ進めない。「仕事が―・えている」

(5)(「痞える」と書く)胸・のどなどがふさがった感じになる。「胸が―・える」

(6)(「手をつかえる」の形で)礼をするために両手をつく。「手を―・へつゝ面(カオ)さしいだす/当世書生気質(逍遥)」

(7)肩などがこる。「肩が―・へて灸をすゑに来たのさ/歌舞伎・四谷怪談」

つっか・える【支える】🔗⭐🔉

つっか・える ツツカヘル [4][3] 【支える】 (動ア下一)

〔「つかえる」の転〕

「つかえる」に同じ。「のどに食べ物が―・える」「―・えながら読む」

はせくら【支倉】🔗⭐🔉

はせくら 【支倉】

姓氏の一。

はせくら-つねなが【支倉常長】🔗⭐🔉

はせくら-つねなが 【支倉常長】

(1571-1622) 江戸初期の仙台藩士。伊達政宗の命で1613年渡欧し,ローマで法王パウロ五世に謁見し,市民権を得た。奥州司教区の創設,通商の交渉は成功せず,20年帰国。

ささえ【支え】(和英)🔗⭐🔉

しえん【支援】(和英)🔗⭐🔉

しきゅう【支給】(和英)🔗⭐🔉

しきょく【支局】(和英)🔗⭐🔉

しきょく【支局】

a branch (office).→英和

しじ【支持】(和英)🔗⭐🔉

ししゃ【支社】(和英)🔗⭐🔉

ししゃ【支社】

a branch (office).→英和

ししゅつ【支出】(和英)🔗⭐🔉

ししょ【支署[所]】(和英)🔗⭐🔉

ししょ【支署[所]】

a branch (office).→英和

ししょう【支障】(和英)🔗⭐🔉

ししょう【支障】

⇒差支え.

しせん【支線】(和英)🔗⭐🔉

しせん【支線】

a branch line (鉄道).

したく【支度】(和英)🔗⭐🔉

しちゅう【支柱】(和英)🔗⭐🔉

しちょう【支庁】(和英)🔗⭐🔉

しちょう【支庁】

a branch administrative office.

してん【支店】(和英)🔗⭐🔉

してん【支店】

a branch (office,shop).→英和

〜を設ける open a branch.‖支店長 a branch manager.

してん【支点】(和英)🔗⭐🔉

してん【支点】

《理》a fulcrum.→英和

しはい【支配】(和英)🔗⭐🔉

広辞苑+大辞林に「支」で始まるの検索結果。もっと読み込む