複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (84)

な‐おり【波折り】‥ヲリ🔗⭐🔉

な‐おり【波折り】‥ヲリ

波が幾重にも折り重なること。古事記下「潮瀬の―を見れば」

な‐ぐら【波座】🔗⭐🔉

な‐ぐら【波座】

(宮城・茨城・静岡・和歌山県などで)波のうねり。また、沖の高波。なぐろ。

なみ【波・浪・濤】🔗⭐🔉

なみ【波・浪・濤】

①水面の高低運動。波浪はろう。万葉集3「沖つ―辺へ―立つとも」。「―が高い」

②うしお。潮流。神武紀「奔き潮なみ有りて太はなはだ急はやきに会ひぬ」

③年老いて皮膚に生ずるしわにたとえる。古今和歌集序「年ごとに鏡のかげに見ゆる雪と―とをなげき」

④波浪のように動いて凹凸・起伏を生ずるもの。また、その形。万葉集7「天の海に雲の―立ち」。「人の―にのまれる」「成績に―がある」「藤―」

⑤紋所の名。波を種々に図案化したもの。

⑥(比喩的に)騒ぎ。平治物語「海内―おさまつて」

⑦消えやすいもの、はかないものにたとえていう語。謡曲、江口「疑ひあら磯の―と消えにし」

⑧〔理〕(→)波動に同じ。

⇒波に乗る

⇒波にも磯にもつかぬ心地

⇒波を打つ

なみ‐あい【波間】‥アヒ🔗⭐🔉

なみ‐あい【波間】‥アヒ

(→)「なみま」に同じ。

なみ‐あと【波跡】🔗⭐🔉

なみ‐あと【波跡】

①打ち寄せた波のひいたあと。

②舟などが跡に残して行く波。航跡。

なみうち‐ぎわ【波打際】‥ギハ🔗⭐🔉

なみうち‐ぎわ【波打際】‥ギハ

波の打ち寄せるところ。なぎさ。みぎわ。なみぎわ。

なみ‐う・つ【波打つ】🔗⭐🔉

なみ‐う・つ【波打つ】

〔自五〕

①波が寄せて来る。波がたつ。大唐西域記長寛点「激はやき水清み流れて汨とく ながれて漂注ナミウツ」

②波のようにうねる。「稲穂が―・つ」

ながれて漂注ナミウツ」

②波のようにうねる。「稲穂が―・つ」

ながれて漂注ナミウツ」

②波のようにうねる。「稲穂が―・つ」

ながれて漂注ナミウツ」

②波のようにうねる。「稲穂が―・つ」

なみ‐おと【波音】🔗⭐🔉

なみ‐おと【波音】

①波が打ち寄せたり引いたり、また、うねっておこす音。

②歌舞伎囃子の一つ。大太鼓を長撥で強い抑揚をつけて打つ。海や川に近い場面で、幕開き・幕切れ・人物の出入りなどに使う。

なみ‐おぶね【波小舟】‥ヲ‥🔗⭐🔉

なみ‐おぶね【波小舟】‥ヲ‥

波にただよう小さい舟。

なみかけ‐ごろも【波掛け衣】🔗⭐🔉

なみかけ‐ごろも【波掛け衣】

波がかかってぬれている衣。新古今和歌集恋「須磨の海人あまの―」

なみ‐がしら【波頭】🔗⭐🔉

なみ‐がしら【波頭】

①波の立ったさき。波の頂。はとう。

②波の立った形の模様。蕨手わらびでに似たもの。

なみ‐がた【波形】🔗⭐🔉

なみ‐がた【波形】

波のような形。波の紋。

なみ‐ぎぬ【波衣】🔗⭐🔉

なみ‐ぎぬ【波衣】

大嘗会だいじょうえの時、天皇が沐浴する浴槽をおおう絹。

なみ‐ぎわ【波際】‥ギハ🔗⭐🔉

なみ‐ぎわ【波際】‥ギハ

波打際。

なみくも‐の【波雲の】🔗⭐🔉

なみくも‐の【波雲の】

〔枕〕

「うつくし」にかかる。

なみ‐ぐるま【波車】🔗⭐🔉

なみ‐ぐるま【波車】

川舟の異称。

なみ‐けい【波罫】🔗⭐🔉

なみ‐けい【波罫】

飾り罫の一つで、波形の罫線。ぶる罫。

なみ‐しぶき【波しぶき】🔗⭐🔉

なみ‐しぶき【波しぶき】

波がくだけ散って飛ぶ細かい水滴。「―が顔にかかる」

なみ‐せん【波銭・浪銭】🔗⭐🔉

なみ‐せん【波銭・浪銭】

江戸時代に鋳造された銭で、裏面に浪の紋のあるもの。寛永真鍮銭・精鉄銭および文久永宝。四文銭。

なみ‐だいもく【波題目】🔗⭐🔉

なみ‐だいもく【波題目】

日蓮が佐渡へ流されてゆく途上、海面に南無妙法蓮華経の題目を書き、難破を救ったという故事。

なみ‐と【波音】🔗⭐🔉

なみ‐と【波音】

波の音。なみおと。なみのと。万葉集8「天の川浮き津の―騒くなり」

○波に乗るなみにのる🔗⭐🔉

○波に乗るなみにのる

周囲の動きや自分の勢いを利用して行動する。勢いに乗る。「景気の―」

⇒なみ【波・浪・濤】

○波にも磯にもつかぬ心地なみにもいそにもつかぬここち🔗⭐🔉

○波にも磯にもつかぬ心地なみにもいそにもつかぬここち

中途半端で落ち着かない気持。平家物語7「―ぞせられける」

⇒なみ【波・浪・濤】

なみ‐の‐あや【波の綾】

(さざ波が綾織物のようなことから)波でつくられる水面の模様。波紋。源氏物語胡蝶「―に文もんをまじへたる」

なみ‐の‐かよいじ【波の通い路】‥カヨヒヂ

波の上を通うみち。ふなじ。新古今和歌集神祇「さすがみなれぬ―」

なみ‐の‐しめ【波の標】

波を、張り渡した標にたとえていう語。清輔集「河やしろ―ゆふ水の面は月の光も清く見えけり」

なみ‐の‐しわ【波の皺】

①水面の波紋。波の綾あや。貫之集「菊の花ひぢて流るる水にさへ―なき宿にぞありける」

②年老いて皮膚にできるしわ。老の波。古今和歌集雑体「ながらへてなにはの浦に立つ波の―にやおぼほれむ」

なみ‐の‐せき【波の関】

波のために往来が妨げられることを関にたとえていう語。堀河百首雑「―もる須磨の浦風」

なみ‐の‐せきもり【波の関守】

波を関守に見立てた語。新後撰和歌集秋「月をぞ宿す―」

なみ‐の‐たより【波の便り】

(→)「波の使つかい」に同じ。

なみ‐の‐つかい【波の使】‥ツカヒ

寄せては返す波を使者にたとえていう語。波のたより。夫木和歌抄25「けふこそ見つれ―に」

なみ‐の‐つづみ【波の鼓】

波の音を鼓にたとえていう語。また、波の調子に打つ鼓。謡曲、猩々「―どうど打ち」

なみ‐の‐て【波の手】

波を自由にあやつる手だて。波を乗り切る手。源平盛衰記42「―風の手を作りて大なる波をばついくぐり」

なみ‐の‐と【波の音】

波のおと。丹後風土記逸文「―聞こゆ」

なみ‐の‐はな【波の花】

①白波を花にたとえていう語。特に冬の日本海沿岸で、強風にあおられて岩場に砕け散る波が白い泡状になったもの。〈[季]冬〉。土佐日記「海荒げにて…―咲けり」

②(女房詞)食塩。

なみのひら‐もの【波平物】

平安末期〜近世、薩摩国谷山郷波平(現、鹿児島市上福元町)の刀工が製作した刀の総称。鍛冶として行安が著名。

なみ‐の‐ほ【波の穂】

波がしら。なみほ。古事記上「―より天の羅摩船かがみぶねに乗りて」

⇒なみのほ‐の【波の穂の】

なみのほ‐の【波の穂の】

〔枕〕

「甚振いたぶらし」にかかる。

⇒なみ‐の‐ほ【波の穂】

なみ‐のり【波乗り】

①波に乗ること。「―船」

②板などを使って波頭に乗るあそび。サーフィン。

なみ‐はずれ【並外れ】‥ハヅレ

普通でないこと。一般とは極端に変わっていること。日葡辞書「ナミハヅレノヒトヂャ」

なみ‐はず・れる【並外れる】‥ハヅレル

〔自下一〕

普通より際立って違う。「―・れて強い」

なみ‐はば【並幅】

普通の幅。主として和服地などにいい、約36センチメートル幅。↔広幅↔半幅。

⇒なみはば‐もの【並幅物】

なみはば‐もの【並幅物】

並幅の反物。

⇒なみ‐はば【並幅】

ナミビア【Namibia】

アフリカ南西部の共和国。もとドイツ領南西アフリカ。国連の管轄下におかれていたが、南アフリカが実質支配。1990年独立。面積82万4000平方キロメートル。人口182万(2000)。首都ウィントフック。→アフリカ(図)

なみ‐びきゃく【並飛脚】

「早飛脚はやびきゃく」参照。

なみ‐ひととおり【並一通り】‥トホリ

(多く下に打消を伴う)世に多くあるさま。ごく普通のさま。「―の苦労ではない」

ナミブ【Namib】

(現地語で「何もない」の意)アフリカ大陸南西部沿岸にある砂漠。南北2000キロメートル、東西160キロメートルで、ダイヤモンドなどの地下資源に恵まれる。

なみふる‐ひれ【浪振る領巾】

波を起こす呪力のある領巾。古事記中「―、切浪比礼なみきるひれ」

なみ‐ほ【波穂】

波の高く立った所。なみがしら。波のほ。神代紀下「秀起さきたつる―の上に八尋殿やひろどのを起たてて」

なみ‐ま【波間】

(空間的にも時間的にもいう)波と波との間。波のたたない間。源氏物語明石「浦風やいかに吹くらむ思ひやる袖うち濡らし―なき頃」。「―にただよう」

なみ‐まくら【波枕】

①波の上に寝ること。船中に旅泊すること。日を重ねる船路の旅。金葉和歌集冬「―いかにうきねを定むらむ」

②枕元に波の音が聞こえること。新古今和歌集冬「泊瀬の川の―」

なみ‐まつ【並松】

並び立っている松の樹。並木の松。

なみ‐もの【並物】

並製の品物。上等でない品。

なみ‐やか【並やか】

なみなみであるさま。普通であるさま。

なみ‐よけ【波除け】

波をよけること。また、そのための施設。

なみ‐よ・る【波寄る】

〔自四〕

①波がうちよせる。

②皺がよる。〈日葡辞書〉

なみ‐よ・る【並み寄る】

〔自四〕

ならんで一方に寄る。源氏物語野分「御髪みぐしの―・りて」

なみ‐の‐あや【波の綾】🔗⭐🔉

なみ‐の‐あや【波の綾】

(さざ波が綾織物のようなことから)波でつくられる水面の模様。波紋。源氏物語胡蝶「―に文もんをまじへたる」

なみ‐の‐かよいじ【波の通い路】‥カヨヒヂ🔗⭐🔉

なみ‐の‐かよいじ【波の通い路】‥カヨヒヂ

波の上を通うみち。ふなじ。新古今和歌集神祇「さすがみなれぬ―」

なみ‐の‐しめ【波の標】🔗⭐🔉

なみ‐の‐しめ【波の標】

波を、張り渡した標にたとえていう語。清輔集「河やしろ―ゆふ水の面は月の光も清く見えけり」

なみ‐の‐しわ【波の皺】🔗⭐🔉

なみ‐の‐しわ【波の皺】

①水面の波紋。波の綾あや。貫之集「菊の花ひぢて流るる水にさへ―なき宿にぞありける」

②年老いて皮膚にできるしわ。老の波。古今和歌集雑体「ながらへてなにはの浦に立つ波の―にやおぼほれむ」

なみ‐の‐せき【波の関】🔗⭐🔉

なみ‐の‐せき【波の関】

波のために往来が妨げられることを関にたとえていう語。堀河百首雑「―もる須磨の浦風」

なみ‐の‐せきもり【波の関守】🔗⭐🔉

なみ‐の‐せきもり【波の関守】

波を関守に見立てた語。新後撰和歌集秋「月をぞ宿す―」

なみ‐の‐たより【波の便り】🔗⭐🔉

なみ‐の‐たより【波の便り】

(→)「波の使つかい」に同じ。

なみ‐の‐つかい【波の使】‥ツカヒ🔗⭐🔉

なみ‐の‐つかい【波の使】‥ツカヒ

寄せては返す波を使者にたとえていう語。波のたより。夫木和歌抄25「けふこそ見つれ―に」

なみ‐の‐つづみ【波の鼓】🔗⭐🔉

なみ‐の‐つづみ【波の鼓】

波の音を鼓にたとえていう語。また、波の調子に打つ鼓。謡曲、猩々「―どうど打ち」

なみ‐の‐て【波の手】🔗⭐🔉

なみ‐の‐て【波の手】

波を自由にあやつる手だて。波を乗り切る手。源平盛衰記42「―風の手を作りて大なる波をばついくぐり」

なみ‐の‐と【波の音】🔗⭐🔉

なみ‐の‐と【波の音】

波のおと。丹後風土記逸文「―聞こゆ」

なみ‐の‐はな【波の花】🔗⭐🔉

なみ‐の‐はな【波の花】

①白波を花にたとえていう語。特に冬の日本海沿岸で、強風にあおられて岩場に砕け散る波が白い泡状になったもの。〈[季]冬〉。土佐日記「海荒げにて…―咲けり」

②(女房詞)食塩。

なみ‐の‐ほ【波の穂】🔗⭐🔉

なみ‐の‐ほ【波の穂】

波がしら。なみほ。古事記上「―より天の羅摩船かがみぶねに乗りて」

⇒なみのほ‐の【波の穂の】

なみのほ‐の【波の穂の】🔗⭐🔉

なみのほ‐の【波の穂の】

〔枕〕

「甚振いたぶらし」にかかる。

⇒なみ‐の‐ほ【波の穂】

なみ‐のり【波乗り】🔗⭐🔉

なみ‐のり【波乗り】

①波に乗ること。「―船」

②板などを使って波頭に乗るあそび。サーフィン。

なみ‐ま【波間】🔗⭐🔉

なみ‐ま【波間】

(空間的にも時間的にもいう)波と波との間。波のたたない間。源氏物語明石「浦風やいかに吹くらむ思ひやる袖うち濡らし―なき頃」。「―にただよう」

なみ‐よけ【波除け】🔗⭐🔉

なみ‐よけ【波除け】

波をよけること。また、そのための施設。

なみ‐よ・る【波寄る】🔗⭐🔉

なみ‐よ・る【波寄る】

〔自四〕

①波がうちよせる。

②皺がよる。〈日葡辞書〉

○波を打つなみをうつ🔗⭐🔉

○波を打つなみをうつ

波が立つように、次々に高くなったり低くなったりする。波打つ。

⇒なみ【波・浪・濤】

なむ【南無】

〔仏〕(梵語namas 帰命きみょう・敬礼きょうらいなどと訳す)三宝さんぼうに帰依・敬礼の意を表す語。南無や。那謨なも。納莫のうまく。「―三宝」

な・む【並む】

[一]〔自四〕

ならぶ。つらなる。万葉集20「松の木けの―・みたる見れば」

[二]〔他下二〕

ならばせる。つらねる。古事記中「楯―・めて伊那佐の山の」

な・む【嘗む・舐む】

〔他下二〕

⇒なめる(下一)

なむ

〔助動〕

(上代東国方言)「らむ」に同じ。万葉集14「鎌倉のみなのせ河にしほ満つなむか」。万葉集20「堅めてし妹が心は動揺あよくなめかも」

な‐む

(完了の助動詞ヌの未然形ナに、推量の助動詞ムの付いた形)動詞の連用形に接続して未来の推量・決意・勧誘・可能・適当の意を表す。それらの意が動かす余地のないものだという強めをナが受け持つ。平安時代以後「なん」とも。

①「ぬ」の付いた内容が、これから先に起こった場合を推量して述べる。…てしまうだろう。きっと…するだろう。万葉集3「来む世には虫に鳥にも吾はなりなむ」。万葉集5「竜田山御馬近づかば忘らしなむか」。源氏物語桐壺「はかなき心地に患ひて、まかでなむとし給ふを」

②…することができよう。徒然草「かばかりになりては飛び下るとも下りなん」

③(疑問を表す語と共に用いて)…してはどうか。…しないか。源氏物語桐壺「いかにすべきわざにかとも問ひ合すべき人だになきを、忍びては参り給ひなむや」

④…の方がよい。…のが適当だ。源氏物語若紫「はや帰らせ給ひなむ」

なむ

〔助詞〕

➊(係助詞)(「なも」の転。ナンとも)種々の語に付き、その語の内容を強める働きをする。和歌に用いられることは少なく、会話・散文に多い。

①幾つかの中から取り立てて強調する。幾つかから選ぶために、強調したものについて述べる語は、それ以外への思いをこめて言い切りにならず、活用語の時は連体形となり、係結びの関係が生ずる。院政期に終止形・連体形の機能が同一化するのに伴い、連体形終止の独自性が失われ、係結びに乱れが生じた。古今和歌集序「柿本人麿―歌の聖なりける」。伊勢物語「男京へ―まかるとて」

②「…なむ」と後の述語を省略し、余情をこめた柔らかな物言いにする。源氏物語桐壺「かくかしこきおほせごとを光にて―、とて見給ふ」

➋(終助詞)(「なも」の転。ナンとも。動詞などの未然形に接続)話しかける相手に、動作・作用の実現を誂え望む意を表す。…してほしい。古事記上「青山に日が隠らばぬば玉の夜は出で―」。源氏物語夕顔「惟光とく参ら―とおぼす」

なむ‐あみだ【南無阿弥陀】

「なむあみだぶつ」の略。

なむ‐あみだぶつ【南無阿弥陀仏】

阿弥陀仏に帰命きみょうするの意。これを唱えるのを念仏といい、それによって極楽に往生できるという。六字の名号みょうごう。

なむおみ‐どうふ【南無阿弥豆腐】

(禅僧が多く豆腐を食べることから、その念仏の声のナムオミドウと聞こえるのにかけたしゃれことば)豆腐の異称。

なむ‐きみょう【南無帰命】‥ミヤウ

〔仏〕梵語namas(南無)とその漢訳語「帰命」を重ねた語。心から帰依するの意。謡曲、柏崎「―弥陀尊」

⇒なむきみょう‐ちょうらい【南無帰命頂礼】

なむきみょう‐ちょうらい【南無帰命頂礼】‥ミヤウチヤウ‥

三宝さんぼうに帰依して仏足を頭に戴いて礼拝する意を表す語。

⇒なむ‐きみょう【南無帰命】

ナムサダン

(朝鮮語namsadang)朝鮮の旅芸人の集団。李朝時代に起こり、現在も人形劇・綱渡り・仮面劇・皿回しなどを演ずる。男寺党。

なむ‐さん【南無三】

〔感〕

南無三宝の略。

なむ‐さんぼう【南無三宝】

[一]〔名〕

〔仏〕仏・法・僧の三宝に帰依すること。謡曲、邯鄲かんたん「げに何事も一睡の夢、――」

[二]〔感〕

驚いた時や失敗した時、また事の成功を祈る時に発する語。しまった。さあ大変だ。なむさん。狂言、入間川「―まんまとたらされた」

な‐むし【菜虫】

大根・蕪など、菜の葉について食害する虫。〈[季]秋〉。「胡蝶にもならで秋ふる―哉」(芭蕉)

なむ‐だち【汝等】

〔代〕

二人称。おまえたち。おまえら。三蔵法師伝永久点「爾輩ナムタチ何人ぞ」

な‐むち【汝】

〔代〕

(ナ(吾)にムチ(貴)の付いた語)なんじ。宇津保物語俊蔭「―らをさへ罪に当てむ」

なむ‐とうらいどうし【南無当来導師】‥タウ‥ダウ‥

弥勒みろく菩薩に帰依することを表す語。

なむ‐なむ

(京都府で)平凡なさま。「―する」(平凡に暮らす)

ナムポ【南浦】

(Namp‘o)朝鮮民主主義人民共和国西部の直轄市。後背に大同江一帯の農産地をもち、平壌の外港。製鉄・紡績など工業が発達。旧称、鎮南浦。人口73万1千(1993)。

なむ‐みょうほうれんげきょう【南無妙法蓮華経】‥メウホフ‥キヤウ

日蓮宗三大秘法の一つ。妙法蓮華経に帰依する意。これを唱えれば、真理に帰依して成仏するという。題目。本門の題目。七字の題目。御題目。

な‐むら【魚群】

海中を遊泳する魚群。なぶら。なぐら。ふむら。おおね。

ナムル

(朝鮮語namul)日本の和え物・浸し物に相当する朝鮮料理。

なめ【滑】

①ぬるぬるしているもの。古事記中「葛の根を舂つき、其の汁の―を取りて」

②(→)常滑とこなめ2に同じ。

なめ【嘗】

①なめること。

②貴人に薬を進める時、まず嘗めて毒味すること。また、その役。

なめ【白痢】

(「滑なめ」の意か)白痢びゃくり。〈倭名類聚鈔3〉

なめ【無礼】

(形容詞「なめし」の語幹)

①ぶれい。無作法。増鏡「―なりといふことにて」

②生意気。洒落本、当世嘘の川「たとへあいら二人退のいてもこれは退かれませぬ。ヲヲ―」

なめ【縵面】

銭の裏の文字が無くてなめらかな面。↔形かた

なめ‐いし【滑石】

①表面がなめらかな石。

②大理石。

なめ‐うち

(→)「辛皮からかわ流し」に同じ。東北地方でいう。

なめ‐がお【無礼顔】‥ガホ

人を馬鹿にした顔つき。人なめ顔。浮世草子、好色万金丹「文蔵は―にて、『皆様の粋が足りませぬ』」

なめ‐かた【縵面形】

銭を投げて、裏が出るか表が出るかを言いあててする賭博。

なめがた【行方】

茨城県南東部の市。霞ヶ浦と北浦の間に位置し、農業が盛ん。人口4万。

なめくじ【蛞蝓】ナメクヂ

マイマイ目(柄眼へいがん類)の有肺類。陸生の巻貝だが、貝殻は全く退化。体長約6センチメートル、淡褐色で3条の暗褐色の帯がある。頭部に長短2対の触角があって、長い方の先端に眼がある。腹面全体の伸縮によって徐々に歩き、這った跡に粘液の筋を残す。塩をかけると体内の水分が出て縮む。暗湿所にすみ、草食性で野菜などを害する。雌雄同体。日本に広く分布。なめくじり。なめくじら。〈[季]夏〉。新撰字鏡8「蜒、奈女久地」

⇒なめくじ‐うお【蛞蝓魚】

⇒蛞蝓に塩

なめくじ‐うお【蛞蝓魚】ナメクヂウヲ

ナメクジウオ目の頭索とうさく類。体長約5センチメートルで側扁、形は魚に似て透明。口は体の前端腹面に開いて周囲に口ひげをもつ。雌雄異体。暖海の砂底中にすみ、前端部を水中に出して微細な動植物などを食べ、夜間に活発に泳ぐ。

なめくじうお

⇒なめくじ【蛞蝓】

⇒なめくじ【蛞蝓】

⇒なめくじ【蛞蝓】

⇒なめくじ【蛞蝓】

は【波】🔗⭐🔉

は【波】

①なみ・津波を数える語。「第1―到着」

②㋐波斯ペルシアの略。

㋑波蘭ポーランドの略。

は‐かん【波間】🔗⭐🔉

は‐かん【波間】

波の間。なみま。

は‐きゅう【波及】‥キフ🔗⭐🔉

は‐きゅう【波及】‥キフ

余波が及ぶこと。だんだんと影響の及ぶこと。「財政投資の―効果」

は‐けい【波形】🔗⭐🔉

は‐けい【波形】

①波のように起伏した形。なみがた。

②〔理〕波動の伝わり方を示す図。1定点の物理量の時間的変化、あるいは一定時刻の物理量の空間的変化をグラフで示したもの。

は‐こう【波光】‥クワウ🔗⭐🔉

は‐こう【波光】‥クワウ

波のきらめく色。

は‐こう【波高】‥カウ🔗⭐🔉

は‐こう【波高】‥カウ

波の高さ。

は‐こん【波痕】🔗⭐🔉

は‐こん【波痕】

波のあと。

はし【波斯】🔗⭐🔉

はし【波斯】

①中国におけるペルシアの古称。波斯国。

②日本で、マレー半島地方の古称。

はし‐こく【波斯国】🔗⭐🔉

はし‐こく【波斯国】

⇒はし(波斯)1

はしのく【波斯匿】🔗⭐🔉

はしのく【波斯匿】

(梵語Prasenajit)釈尊と同時代の中インド、コーサラ国王。舎衛しゃえ城に都し仏教を保護した。プラセーナジット。

はじゅん【波旬】🔗⭐🔉

はじゅん【波旬】

〔仏〕(梵語pāpīyasの転訛。殺者・悪者と訳す)悪魔の名。

は‐じょう【波上】‥ジヤウ🔗⭐🔉

は‐じょう【波上】‥ジヤウ

(古くはハショウ)波の上。〈日葡辞書〉

はじょう‐うん【波状雲】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

はじょう‐うん【波状雲】‥ジヤウ‥

波状1をなす雲。主に高積雲・巻積雲・層積雲などに生ずる。

波状雲

撮影:高橋健司

⇒は‐じょう【波状】

⇒は‐じょう【波状】

⇒は‐じょう【波状】

⇒は‐じょう【波状】

はじょう‐こうげき【波状攻撃】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

はじょう‐こうげき【波状攻撃】‥ジヤウ‥

波が寄せるように繰り返し行う攻撃。

⇒は‐じょう【波状】

はじょう‐ねつ【波状熱】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

はじょう‐ねつ【波状熱】‥ジヤウ‥

ブルセラ菌による家畜の感染症。人に感染すると高熱と寛解を反復し、波状の熱型を示す。ブルセラ症。マルタ熱。バング熱。地中海熱。

⇒は‐じょう【波状】

は‐しょく【波食・波蝕】🔗⭐🔉

は‐しょく【波食・波蝕】

波が陸地を浸食する作用。海食。

⇒はしょく‐だい【波食台】

⇒はしょく‐だいち【波食台地】

はしょく‐だい【波食台】🔗⭐🔉

はしょく‐だい【波食台】

(→)海食棚に同じ。

⇒は‐しょく【波食・波蝕】

はしょく‐だいち【波食台地】🔗⭐🔉

はしょく‐だいち【波食台地】

(→)海食台地に同じ。

⇒は‐しょく【波食・波蝕】

は‐しん【波心】🔗⭐🔉

は‐しん【波心】

波のまんなか。水心。

は‐すう【波数】🔗⭐🔉

は‐すう【波数】

波動における波長の逆数。すなわち単位の長さに含まれる波の数。単位はm−1またはcm−1

は‐せん【波線】🔗⭐🔉

は‐せん【波線】

波状の線。

は‐そく【波束】🔗⭐🔉

は‐そく【波束】

〔理〕(wave packet)

①ある瞬間の波形が媒質全体に拡がっていないで、一部分に限られた波。

②量子力学で、空間の中に有限の拡がりをもつ波動関数。この波動関数が代表する粒子は、空間のその有限の部分でだけ存在の確率を有し、粒子のおおよその位置がこの部分の中にあることを示す。

はたの【波多野】🔗⭐🔉

はたの‐かんじ【波多野完治】‥クワンヂ🔗⭐🔉

はたの‐かんじ【波多野完治】‥クワンヂ

児童・教育心理学者。東京生れ。東大卒。お茶の水女子大学長。児童心理・視聴覚教育・言語教育の分野で業績を残す。著「児童心性論」「文章心理学入門」など。(1905〜2001)

⇒はたの【波多野】

はたの‐せいいち【波多野精一】🔗⭐🔉

はたの‐せいいち【波多野精一】

哲学者。長野県生れ。東大でケーベルに学ぶ。早大・京大教授。宗教哲学の体系化に尽くした。著「西洋哲学史要」「宗教哲学」「時と永遠」など。(1877〜1950)

⇒はたの【波多野】

はたの‐りゅう【波多野流】‥リウ🔗⭐🔉

はたの‐りゅう【波多野流】‥リウ

平家(平曲)の一流派。江戸初期の波多野検校孝一( 〜1651)が創始。京都を中心に伝承された。前田流に対する。

⇒はたの【波多野】

は‐ちょう【波長】‥チヤウ🔗⭐🔉

は‐ちょう【波長】‥チヤウ

①〔理〕(wave length)波動のすぐ隣り合った山と山と、または谷と谷との間のように、位相を等しくする2点間の距離。→波形。

②(1が合わないと電波交信ができないことから)話をする際の互いの心の動き。「彼とは―が合わない」

⇒はちょう‐けい【波長計】

はちょう‐けい【波長計】‥チヤウ‥🔗⭐🔉

はちょう‐けい【波長計】‥チヤウ‥

電磁波の波長を測定する装置。周波数計。

⇒は‐ちょう【波長】

はてるま‐じま【波照間島】🔗⭐🔉

はてるま‐じま【波照間島】

沖縄県南西部、八重山諸島の島。石垣島の南西60キロメートル、隆起珊瑚礁から成る。サトウキビを産する。

はと【波戸・波止】🔗⭐🔉

はと【波戸・波止】

(「はと」は、中国語の馬頭・灞頭・埠頭などからか。一説に、ハテ(泊)の転)海中に細長く土石を突き出した構築物。波を防ぎ、また、荷物の揚卸しにも用いる。はとば。埠頭ふとう。防波堤。

は‐とう【波頭】🔗⭐🔉

は‐とう【波頭】

①波の上。海上。

②波がしら。

は‐とう【波濤】‥タウ🔗⭐🔉

は‐とう【波濤】‥タウ

大波。高い波。「万里の―」

はと‐ば【波止場】🔗⭐🔉

はと‐ば【波止場】

港の波止はとのある場所。また広く、港。和英語林集成初版「ハトバ、埠頭」。「―の別れ」→はと。

⇒はとば‐わたし【波止場渡し】

はとば‐わたし【波止場渡し】🔗⭐🔉

はとば‐わたし【波止場渡し】

船舶の貨物を波止場で受け渡しすること。船貨を波止場で受け渡しする契約。

⇒はと‐ば【波止場】

ハルシャ【波斯】🔗⭐🔉

ハルシャ【波斯】

ペルシアの訛。

⇒ハルシャ‐がわ【波斯革】

⇒ハルシャ‐ぎく【波斯菊・春車菊】

ハルシャ‐がわ【波斯革】‥ガハ🔗⭐🔉

ハルシャ‐がわ【波斯革】‥ガハ

オランダ人が桃山時代にペルシアから舶載したという染革。色は黒・黄・紅・緑・赭あかなど。多く巾着きんちゃくなどをつくる。ペルシア革。五色革。

⇒ハルシャ【波斯】

ハルシャ‐ぎく【波斯菊・春車菊】🔗⭐🔉

ハルシャ‐ぎく【波斯菊・春車菊】

キク科の一年草。北アメリカ原産の観賞用植物。高さ50センチメートル以上。葉は羽状に裂け、裂片は狭長。よく分枝し、夏、細長い花柄にコスモスに似た頭状花を多くつける。周辺は鮮黄色、花心は濃赤褐色。園芸品種があり、花壇などに栽培。孔雀草。蛇の目草。

ハルシャギク

提供:OPO

⇒ハルシャ【波斯】

⇒ハルシャ【波斯】

⇒ハルシャ【波斯】

⇒ハルシャ【波斯】

ペルシア【Persia・波斯】🔗⭐🔉

ペルシア【Persia・波斯】

(イラン南西部の古代地名パールサPārsaに由来)イランの旧称。アケメネス朝・ササン朝・サファヴィー朝・カージャール朝などを経て、1935年パフレヴィー朝が国号をイランと改めた。→イラン。

⇒ペルシア‐がわ【ペルシア革】

⇒ペルシア‐ご【ペルシア語】

⇒ペルシア‐せんそう【ペルシア戦争】

⇒ペルシア‐ねこ【ペルシア猫】

⇒ペルシア‐わん【ペルシア湾】

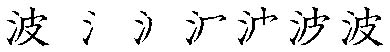

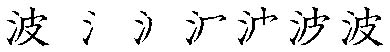

[漢]波🔗⭐🔉

波 字形

筆順

筆順

〔水(氵・氺)部5画/8画/教育/3940・4748〕

〔音〕ハ(呉)(漢)

〔訓〕なみ

[意味]

①水面に生ずるなみ。「波浪・波濤はとう・風波・防波堤・金波銀波」

②なみのうねりのような動き(をするもの)。「第一波のストライキ」「波長・波動・音波・電波・脳波・寒波・周波数」

[解字]

形声。「水」+音符「皮」(=けもののかわ。表面をおおってうねうねと傾く)。水の表面に生じて傾きをもつ動きの意。「浪」は、澄んだしぶきをあげるなみ。

[下ツキ

一波・煙波・音波・寒波・金波・銀波・鯨波・検波・光波・周波・秋波・千波万波・短波・中波・長波・電波・脳波・風波・防波堤・余波

[難読]

波止場はとば・波斯ペルシャ・波蘭ポーランド

〔水(氵・氺)部5画/8画/教育/3940・4748〕

〔音〕ハ(呉)(漢)

〔訓〕なみ

[意味]

①水面に生ずるなみ。「波浪・波濤はとう・風波・防波堤・金波銀波」

②なみのうねりのような動き(をするもの)。「第一波のストライキ」「波長・波動・音波・電波・脳波・寒波・周波数」

[解字]

形声。「水」+音符「皮」(=けもののかわ。表面をおおってうねうねと傾く)。水の表面に生じて傾きをもつ動きの意。「浪」は、澄んだしぶきをあげるなみ。

[下ツキ

一波・煙波・音波・寒波・金波・銀波・鯨波・検波・光波・周波・秋波・千波万波・短波・中波・長波・電波・脳波・風波・防波堤・余波

[難読]

波止場はとば・波斯ペルシャ・波蘭ポーランド

筆順

筆順

〔水(氵・氺)部5画/8画/教育/3940・4748〕

〔音〕ハ(呉)(漢)

〔訓〕なみ

[意味]

①水面に生ずるなみ。「波浪・波濤はとう・風波・防波堤・金波銀波」

②なみのうねりのような動き(をするもの)。「第一波のストライキ」「波長・波動・音波・電波・脳波・寒波・周波数」

[解字]

形声。「水」+音符「皮」(=けもののかわ。表面をおおってうねうねと傾く)。水の表面に生じて傾きをもつ動きの意。「浪」は、澄んだしぶきをあげるなみ。

[下ツキ

一波・煙波・音波・寒波・金波・銀波・鯨波・検波・光波・周波・秋波・千波万波・短波・中波・長波・電波・脳波・風波・防波堤・余波

[難読]

波止場はとば・波斯ペルシャ・波蘭ポーランド

〔水(氵・氺)部5画/8画/教育/3940・4748〕

〔音〕ハ(呉)(漢)

〔訓〕なみ

[意味]

①水面に生ずるなみ。「波浪・波濤はとう・風波・防波堤・金波銀波」

②なみのうねりのような動き(をするもの)。「第一波のストライキ」「波長・波動・音波・電波・脳波・寒波・周波数」

[解字]

形声。「水」+音符「皮」(=けもののかわ。表面をおおってうねうねと傾く)。水の表面に生じて傾きをもつ動きの意。「浪」は、澄んだしぶきをあげるなみ。

[下ツキ

一波・煙波・音波・寒波・金波・銀波・鯨波・検波・光波・周波・秋波・千波万波・短波・中波・長波・電波・脳波・風波・防波堤・余波

[難読]

波止場はとば・波斯ペルシャ・波蘭ポーランド

大辞林の検索結果 (94)

な-おり【波折り】🔗⭐🔉

な-おり ―ヲリ 【波折り】

波が幾重にも重なり盛りあがること。「潮瀬の―を見れば/古事記(下)」

なみ【波・浪】🔗⭐🔉

なみ [2] 【波・浪】

(1)風・振動などによって水面に生じる上下運動。また,その運動が次々に周辺に伝わっていく現象。「―が荒い」「―をかぶる」

(2)〔物〕「波動(ハドウ)」に同じ。

(3)ゆるやかな起伏を繰り返したり,ゆらいだりして,波{(1)}のように見える状態。「歓迎の旗の―」「穂―」

(4)高くなったり,低くなったりして,絶えず変動する状態。「作品の出来に―がある」「景気の―」「感情の―」

(5)一つの方向に向かう流れ。傾向。「駅へ向かう人の―」「自由化の―」「不況の―をまともにかぶる」

(6)年老いて皮膚にできる,しわ。「老いの―」「はや額の―いちじるし/文づかひ(鴎外)」

(7)世の中の騒ぎ。波乱。騒乱。「四つの海―の声きこえず/後拾遺(序)」

(8)消えやすいもの。はかないもの。「さては疑ひあら磯の,―と消えにし跡なれや/謡曲・江口」

(9)文様・家紋の一。{(1)}を図案化したもの。山内一豊が好んだ。

なみ=に乗・る🔗⭐🔉

――に乗・る

(1)時の流れにのる。時勢にうまく合って進展する。「時局の―・る」「景気の―・って急成長する」

(2)勢いにのる。調子にのる。「連勝の―・る」

なみ=にも磯(イソ)にもつか ず🔗⭐🔉

ず🔗⭐🔉

――にも磯(イソ)にもつか ず

どっちつかずである。中途半端である。「―

ず

どっちつかずである。中途半端である。「― ぬ心地ぞせられける/平家 7」

ぬ心地ぞせられける/平家 7」

ず

どっちつかずである。中途半端である。「―

ず

どっちつかずである。中途半端である。「― ぬ心地ぞせられける/平家 7」

ぬ心地ぞせられける/平家 7」

なみ=を打・つ🔗⭐🔉

――を打・つ

「波打(ナミウ)つ」に同じ。

なみ=を切・る🔗⭐🔉

――を切・る

船などが,水をかき分けて進む。

なみ-あい【波間】🔗⭐🔉

なみ-あい ―アヒ [0] 【波間】

「なみま(波間)」に同じ。

なみ-あと【波跡】🔗⭐🔉

なみ-あと [3][0] 【波跡】

(1)波が打ち寄せた跡。

(2)船が通ったあと水面にできる,すじ状の跡。航跡。

なみ-いた【波板】🔗⭐🔉

なみ-いた [0] 【波板】

(1)「海鼠(ナマコ)板」に同じ。

(2)歌舞伎の大道具の一。波の形を描いた長さ1メートル弱,高さ15センチメートルほどの板。台をつけて立て,海や川などを表す。

なみうち-ぎわ【波打ち際】🔗⭐🔉

なみうち-ぎわ ―ギハ [0] 【波打ち際】

波の打ち寄せるところ。波際(ナミギワ)。なぎさ。みぎわ。

なみ-う・つ【波打つ】🔗⭐🔉

なみ-う・つ [3] 【波打つ】 (動タ五[四])

(1)波が打ち寄せる。波がたつ。波を打つ。「―・つ海岸」

(2)波のように,高く低くうねる。波のように上下する。波を打つ。「床板がへこんで―・っている」「稲穂が風に―・つ」

なみ-おと【波音】🔗⭐🔉

なみ-おと [0][3] 【波音】

(1)波が寄せたり引いたり,またさかまいて立てる音。

(2)歌舞伎の下座の一。大太鼓を長撥(ナガバチ)で最初に強く打って波頭を表し,あとを小刻みに打って波の寄せる音に模したもの。

なみ-がしら【波頭】🔗⭐🔉

なみ-がしら [3] 【波頭】

(1)盛り上がった波のいただき。波頂。はとう。

(2)波の立ったさまを図案化した模様。蕨手(ワラビデ)状のものや弧線を不規則に重ね合わせたものなど。

なみ-がた【波形】🔗⭐🔉

なみ-がた [0] 【波形】

波のように高く低くうねった形。「―のトタン」

なみ-ぎぬ【波衣】🔗⭐🔉

なみ-ぎぬ [0] 【波衣】

大嘗祭(ダイジヨウサイ)のとき,天皇が沐浴(モクヨク)する浴槽をおおう絹。

なみ-ぎわ【波際】🔗⭐🔉

なみ-ぎわ ―ギハ [0] 【波際】

波が打ち寄せる所。波打ちぎわ。

なみ-くぎ【波釘】🔗⭐🔉

なみ-くぎ [2] 【波釘】

波形をした薄い鉄片。板を突き合わせ接ぎにするときなどに用いる。

なみくも-の【波雲の】🔗⭐🔉

なみくも-の 【波雲の】 (枕詞)

「波雲」は,波のような形の雲か。その美しい意から,「愛(ウツク)し」にかかる。「―愛し妻と語らはず/万葉 3276」

なみ-けい【波罫】🔗⭐🔉

なみ-けい [0] 【波罫】

印刷に用いる罫線の一。装飾罫の一つで,「〜〜」の形をしたもの。ぶる罫。

なみ-しぶき【波しぶき】🔗⭐🔉

なみ-しぶき [3] 【波しぶき】

波がくだけて散る飛沫(ヒマツ)。

なみ-せん【波銭・浪銭】🔗⭐🔉

なみ-せん [0] 【波銭・浪銭】

江戸時代の銭貨のうち裏面に波の模様がある四文銭。寛永通宝(真鍮銭と鉄銭)・文久永宝の称。

なみ-だいもく【波題目】🔗⭐🔉

なみ-だいもく 【波題目】

日蓮が佐渡に流されたとき,荒れる海面に南無妙法蓮華経の題目を書いて波を静め,難破するのを救ったという言い伝え。

なみ-の-かよいじ【波の通い路】🔗⭐🔉

なみ-の-かよいじ ―カヨヒヂ 【波の通い路】

船の行く波の上を道に見立てた語。なみじ。ふなじ。

なみ-の-せきもり【波の関守】🔗⭐🔉

なみ-の-せきもり 【波の関守】

波が荒くて行く手を阻んでいることを関守にたとえた語。

なみ-の-つづみ【波の鼓】🔗⭐🔉

なみ-の-つづみ 【波の鼓】

波の音を鼓を打つ音にたとえた語。また,波の音のような調子で打つ鼓の手。

なみ-の-はな【波の花・波の華】🔗⭐🔉

なみ-の-はな [5] 【波の花・波の華】

(1)〔女房詞〕

塩。食塩。

(2)紅藻類カクレイト目の海藻。本州中部の潮干帯下部の岩上に着生。藻体は扇状で扁平であるが,よく分枝する。紅色で美しい。

(3)波のしぶきや泡を花にたとえた語。「すぐる春しほのみつより船出して―をやさきに立つらむ/山家(夏)」

(4)北国の厳寒期,岩場に砕け散った波が白い泡となり,花のように舞い飛ぶのをたとえた語。[季]冬。

なみのひら-もの【波の平物】🔗⭐🔉

なみのひら-もの [0] 【波の平物】

薩摩国谷山村波平(現在の鹿児島市内)の刀工波の平行安およびその系統の製した刀剣。平安末期に始まる。

なみ-の-ほ【波の穂】🔗⭐🔉

なみ-の-ほ 【波の穂】

波がしら。「十掬剣(トツカツルギ)を抜きて,逆に―に刺し立て/古事記(上訓)」

なみのほ-の【波の穂の】🔗⭐🔉

なみのほ-の 【波の穂の】 (枕詞)

波の揺れ動くところから,「いたぶらし」にかかる。「―いたぶらしもよ昨夜(キソ)ひとり寝て/万葉 3550」

なみ-のり【波乗り】🔗⭐🔉

なみ-のり [0][3] 【波乗り】 (名)スル

(1)船などが,波のうねりに乗ること。

(2)板などを使って,波のうねりに乗って遊ぶ遊び。サーフィン。

なみ-ま【波間】🔗⭐🔉

なみ-ま [0] 【波間】

(1)波と波との間。なみあい。「小舟が―に見え隠れする」

(2)波の絶え間。「―もあらばよらむとぞ思ふ/拾遺(恋一)」

なみま-がしわ【波間柏】🔗⭐🔉

なみま-がしわ ―ガシハ [4] 【波間柏】

海産の二枚貝。貝殻はほぼ円形で薄く,雲母状の光沢がある。殻長約4センチメートル。淡黄色か淡赤橙色。片側の殻で岩や他の貝の殻表に付着する。日本中の浅海に分布。

なみ-よけ【波除け】🔗⭐🔉

なみ-よけ [4][0] 【波除け】

波を防ぐこと。また,そのためのもの。防波堤や,船内に波がはいるのを防ぐ板など。

は【波】🔗⭐🔉

は 【波】 (接尾)

助数詞。波のように繰り返す動きを数えるのに用いる。上にくる数によっては「ぱ」となる。「第二―スト」「第三―(パ)」

はいき-の-かみ【波比岐神】🔗⭐🔉

はいき-の-かみ ハヒキ― 【波比岐神】

屋敷を守護するといわれる神。古事記神話では大年神(オオトシノカミ)の子。

はがち-ざき【波勝岬】🔗⭐🔉

はがち-ざき 【波勝岬】

静岡県,伊豆半島南西岸の岬。奇岩と野猿の生息地として有名な観光地。波勝崎。

は-かん【波間】🔗⭐🔉

は-かん [0] 【波間】

波の間。なみま。

は-きゅう【波及】🔗⭐🔉

は-きゅう ―キフ [0] 【波及】 (名)スル

波紋が広がるように,影響が徐々に広い範囲に及んでゆくこと。「金融引き締めの影響が家計にまで―する」「―効果」

はきょう【波郷】🔗⭐🔉

はきょう ハキヤウ 【波郷】

⇒石田(イシダ)波郷

は-けい【波形】🔗⭐🔉

は-けい [0] 【波形】

(1)波のような形。上下に起伏のある形。

(2)横軸に時間,縦軸に時間的に変化する量の瞬時値をとって描いたグラフ。

は-こう【波高】🔗⭐🔉

は-こう ―カウ [0] 【波高】

波の高さ。波の一番高い所から一番低い所までの垂直距離。

はさき【波崎】🔗⭐🔉

はさき 【波崎】

茨城県南東部,鹿島郡の町。鹿島灘に面し,利根川河口北岸を占める。対岸は銚子市。水産加工や化学工業が立地。

はさみ【波佐見】🔗⭐🔉

はさみ 【波佐見】

長崎県東部,東彼杵(ヒガシソノギ)郡の町。近世以来の窯業地で,波佐見焼を産する。波佐見温泉がある。

はし【波斯】🔗⭐🔉

はし 【波斯】

中国におけるペルシャの古称。

はしのく【波斯匿】🔗⭐🔉

はしのく 【波斯匿】

〔梵 Prasenajit〕

中インドのコーサラ国の国王。シュラーバスティー(舎衛城)に住み,釈迦に帰依して仏教教団を擁護した。

は-じゅん【波旬】🔗⭐🔉

は-じゅん [0] 【波旬】

〔仏〕

〔梵 P p

p yas〕

人間を殺したり,善を妨げたりする悪魔。「天魔―」

yas〕

人間を殺したり,善を妨げたりする悪魔。「天魔―」

p

p yas〕

人間を殺したり,善を妨げたりする悪魔。「天魔―」

yas〕

人間を殺したり,善を妨げたりする悪魔。「天魔―」

は-じょう【波上】🔗⭐🔉

は-じょう ―ジヤウ [0] 【波上】

〔古くは「はしょう」〕

波の上。

は-じょう【波状】🔗⭐🔉

は-じょう ―ジヤウ [0] 【波状】

(1)波のような形状。

(2)波が寄せて返すように,ある間隔をおいて繰り返すようす。

はじょう-うん【波状雲】🔗⭐🔉

はじょう-うん ―ジヤウ― [2] 【波状雲】

波形のあらわれている雲。高積雲や層積雲に顕著。うね雲。

はじょう-こうげき【波状攻撃】🔗⭐🔉

はじょう-こうげき ―ジヤウ― [4] 【波状攻撃】

何回にもわたって繰り返し行われる攻撃。

はじょう-ねつ【波状熱】🔗⭐🔉

はじょう-ねつ ―ジヤウ― [2] 【波状熱】

ブルセラ菌によりおこる伝染病。ブルセラ菌に感染した家畜との接触や生乳の飲用によりうつる。有熱期と無熱期が数か月にわたって交互に繰り返される特有な熱型を示す。マルタ熱はこの一型。ブルセラ症。

は-しょく【波食・波蝕】🔗⭐🔉

は-しょく [0] 【波食・波蝕】

波による浸食作用。

はしょく-だな【波食棚】🔗⭐🔉

はしょく-だな [3] 【波食棚】

波食のために削られてできた,ほぼ平らな棚状の地形。主として間潮帯に見られる。海食棚。

は-すう【波数】🔗⭐🔉

は-すう [2] 【波数】

単位長あたりに含まれる波の数。波長が一定ならば波長の逆数となる。分光学では波長のかわりに波数を用いることが多く,その時の単位 cm

はカイザーと呼ばれる。また,光子のエネルギーが波数に比例するので,波数をエネルギーの単位として用いることもある。波長の逆数の 2π 倍をいうこともある。

はカイザーと呼ばれる。また,光子のエネルギーが波数に比例するので,波数をエネルギーの単位として用いることもある。波長の逆数の 2π 倍をいうこともある。

はカイザーと呼ばれる。また,光子のエネルギーが波数に比例するので,波数をエネルギーの単位として用いることもある。波長の逆数の 2π 倍をいうこともある。

はカイザーと呼ばれる。また,光子のエネルギーが波数に比例するので,波数をエネルギーの単位として用いることもある。波長の逆数の 2π 倍をいうこともある。

は-せん【波線】🔗⭐🔉

は-せん [0] 【波線】

「〜〜」のような波状の線。なみ線。

は-そく【波束】🔗⭐🔉

は-そく [0] 【波束】

〔wave packet〕

波形が空間の有限な領域だけに限られている波。ある時刻での粒子の位置がわかっている場合,その粒子の波動関数として使われる。

はたの【波多野】🔗⭐🔉

はたの 【波多野】

姓氏の一。

はたの-せいいち【波多野精一】🔗⭐🔉

はたの-せいいち 【波多野精一】

(1877-1950) 哲学者。長野県生まれ。ケーベルに師事。京大で宗教学を講じ,宗教哲学の基礎を築いた。著「西洋哲学史要」「宗教哲学」「時と永遠」など。

はたの-りゅう【波多野流】🔗⭐🔉

はたの-りゅう ―リウ 【波多野流】

平曲の流派の一。江戸初期,波多野検校(ケンギヨウ)を流祖とする。一方(イチカタ)流の系統。1911年(明治44)に没した藤村検校をもって断絶。

は-ちょう【波長】🔗⭐🔉

は-ちょう ―チヤウ [0] 【波長】

波動の山と山,また谷と谷の距離。位相の同じ二つの点の間の距離。

〔wavelength の訳語〕

はちょう-けい【波長計】🔗⭐🔉

はちょう-けい ―チヤウ― [0] 【波長計】

可変長の空洞共振器などにより,電波の波長・周波数を測定する計器。

は-ちょう【波頂】🔗⭐🔉

は-ちょう ―チヤウ [0] 【波頂】

波の最も高い部分。なみがしら。

はてるま-じま【波照間島】🔗⭐🔉

はてるま-じま 【波照間島】

沖縄県,八重山諸島の島。有人島としては日本最南端の島。隆起珊瑚礁からなり,砂糖黍の栽培が行われる。面積12.5平方キロメートル。

はと【波戸・波止】🔗⭐🔉

はと [0][1] 【波戸・波止】

海岸から海中に突き出させて,石で築いた構築物。波浪を防いだり,荷物の積み降ろしに用いる。防波堤。埠頭(フトウ)。

は-とう【波頭】🔗⭐🔉

は-とう [0] 【波頭】

(1)なみがしら。

(2)波の上。海上。

は-どう【波動】🔗⭐🔉

は-どう [0] 【波動】

物質のある点での振動がそれに隣接する部分の運動を引き起こし,その振動が次々に伝えられてゆく現象。その振動する物質を媒質という。例えば,水面に起こる水波や,音波・地震波などの弾性波など。また,電磁波は電場および磁場の振動が空間を伝わる現象。なみ。

はどう-かんすう【波動関数】🔗⭐🔉

はどう-かんすう ―クワン― [4] 【波動関数】

(1)音波などの弾性波ではその媒質,電磁波では電磁場など,波動に係わる物理量の振動を空間座標と時間の関数として表したもの。

(2)量子力学では,粒子の状態を記述する空間座標と時間の関数。シュレーディンガー方程式,あるいはディラック方程式を満足し,量子力学的粒子の波動性を保証する。波動関数の絶対値の二乗から粒子の存在確率が与えられ,この意味で確率振幅とも呼ばれる。

はどう-こうがく【波動光学】🔗⭐🔉

はどう-こうがく ―クワウ― [4] 【波動光学】

光を波動として取り扱い,その干渉・回折・偏光・分散などを研究対象とする物理学の部門。

はどう-せつ【波動説】🔗⭐🔉

はどう-せつ [3] 【波動説】

(1)光の波動説。一七世紀にホイヘンスが提唱し,一九世紀にヤングとフレネルらが干渉・回折実験に成功して光の波動説を確立した。一九世紀後半にはマクスウェルがその電磁理論から光は電磁波であることを導いた。

(2)粒子の波動性を強調する説。1924年にド=ブロイが電子の波動説を提唱。これはのちに回折実験で確かめられ,量子力学成立の先駆となった。

はどう-ほうていしき【波動方程式】🔗⭐🔉

はどう-ほうていしき ―ハウテイ― [6] 【波動方程式】

波動に関する運動方程式。空間座標と時間を独立変数とする偏微分方程式で,波動関数をその解として与える。量子力学では,シュレーディンガー方程式やディラック方程式をさす。

はどう-りきがく【波動力学】🔗⭐🔉

はどう-りきがく [5][6] 【波動力学】

ド=ブロイの物質の波動説を発展させて,シュレーディンガーが1926年に創始した量子力学の一形式。ハイゼンベルクらの行列力学と数学的に同等であることがのちに証明され,両者が統合されて量子力学が成立した。

はと-ば【波止場】🔗⭐🔉

はと-ば [0] 【波止場】

港で,波止(ハト)のある所。埠頭(フトウ)。また,港のこと。

はぶ【波布・飯匙倩】🔗⭐🔉

はぶ [1] 【波布・飯匙倩】

ヘビの一種。猛毒をもつ。全長約2メートル。頭は三角形で大きく,上顎に二本の長い毒牙をもつ。普通,背面は黄褐色で,暗褐色の輪状紋が並ぶ。奄美諸島と沖縄諸島の特産。夜間,カエル・ネズミ・小鳥などを食う。草むらや樹上などにいて,人畜をも攻撃するため恐れられている。南西諸島には他にヒメハブなど三種の近縁種がいるが害は少ない。[季]夏。

はぶ-そう【波布草】🔗⭐🔉

はぶ-そう ―サウ [0] 【波布草】

マメ科の一年草。中国南部原産。江戸時代に渡来,薬用に栽培。茎は高さ約1メートルで,羽状複葉を互生。夏から秋にかけ,葉腋(ヨウエキ)に黄色の蝶形花をつける。豆果は長さ約10センチメートル。汁は蛇毒に効くのでマムシグサともいう。健胃・緩下・解毒薬として煎用し,種子ははぶ茶にする。望江南。

波布草

[図]

[図]

[図]

[図]

はぶ-ちゃ【波布茶】🔗⭐🔉

はぶ-ちゃ [2] 【波布茶】

ハブソウの種子を炒(イ)って煮出した飲み物。健胃剤とする。また,解毒の作用があるという。市販のものはエビスグサの種子(決明子(ケツメイシ))を代用することが多い。

ハルマ【波留麻・波児馬】🔗⭐🔉

ハルマ [1] 【波留麻・波児馬】

〔オランダ人フランソワ=ハルマ(F.Halma)の「蘭仏辞典」によって作られたところから〕

「波留麻和解(ハルマワゲ)」「道富波留麻(ズーフハルマ)」の通称。

なみ【波】(和英)🔗⭐🔉

なみうちぎわ【波打ち際】(和英)🔗⭐🔉

なみうちぎわ【波打ち際】

the beach.→英和

なみがしら【波頭】(和英)🔗⭐🔉

なみがしら【波頭】

a wave crest.

なみがた【波形】(和英)🔗⭐🔉

なみま【波間に】(和英)🔗⭐🔉

なみま【波間に】

on[among]the waves.

なみよけ【波除け】(和英)🔗⭐🔉

なみよけ【波除け】

a bulwark (船の).→英和

⇒防波堤.

はじょう【波状の】(和英)🔗⭐🔉

はじょう【波状の】

wavelike;wavy.→英和

波状スト(攻撃) a strike (an attack) in waves.

はせん【波線】(和英)🔗⭐🔉

はせん【波線】

a wave;→英和

a wavy line.

はちょう【波長】(和英)🔗⭐🔉

はちょう【波長】

a wavelength.→英和

〜を合わせる tune in.

はとう【波涛】(和英)🔗⭐🔉

はとう【波涛】

waves;billows (大波).〜をけって through great waves.

はどう【波動】(和英)🔗⭐🔉

はとば【波止場】(和英)🔗⭐🔉

はぶちゃ【波布茶】(和英)🔗⭐🔉

はぶちゃ【波布茶】

senna tea.

広辞苑+大辞林に「波」で始まるの検索結果。もっと読み込む