複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (17)

あおい【葵】アフヒ🔗⭐🔉

あおい【葵】アフヒ

①㋐フユアオイ・タチアオイ・ゼニアオイなど、大形の花をつけるアオイ科の草本の俗称。現代の俳諧では特にタチアオイをいうことが多い。〈[季]夏〉。万葉集16「這ふ葛くずの後も逢はむと―花咲く」

㋑ウマノスズクサ科の多年草フタバアオイのこと。

②襲かさねの色目いろめ。表は薄青、裏は薄紫。(桃華蘂葉)

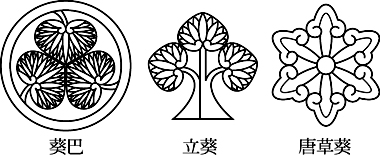

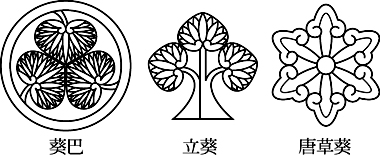

③紋所の名。賀茂社の神紋の賀茂葵に由来し、種々変形。特に、徳川家の家紋の葵巴。「―の御紋」

葵

④源氏物語の巻名。→葵上あおいのうえ。

⇒あおい‐か【葵科】

⇒あおい‐がい【葵貝】

⇒あおい‐かずら【葵鬘】

⇒あおい‐ぐさ【葵草】

⇒あおい‐ざ【葵座】

⇒あおい‐しもさか【葵下坂】

⇒あおい‐すみれ【葵菫】

⇒あおい‐つば【葵鍔】

⇒あおい‐どもえ【葵巴】

⇒あおい‐ぼん【葵盆】

⇒あおい‐まつり【葵祭】

④源氏物語の巻名。→葵上あおいのうえ。

⇒あおい‐か【葵科】

⇒あおい‐がい【葵貝】

⇒あおい‐かずら【葵鬘】

⇒あおい‐ぐさ【葵草】

⇒あおい‐ざ【葵座】

⇒あおい‐しもさか【葵下坂】

⇒あおい‐すみれ【葵菫】

⇒あおい‐つば【葵鍔】

⇒あおい‐どもえ【葵巴】

⇒あおい‐ぼん【葵盆】

⇒あおい‐まつり【葵祭】

④源氏物語の巻名。→葵上あおいのうえ。

⇒あおい‐か【葵科】

⇒あおい‐がい【葵貝】

⇒あおい‐かずら【葵鬘】

⇒あおい‐ぐさ【葵草】

⇒あおい‐ざ【葵座】

⇒あおい‐しもさか【葵下坂】

⇒あおい‐すみれ【葵菫】

⇒あおい‐つば【葵鍔】

⇒あおい‐どもえ【葵巴】

⇒あおい‐ぼん【葵盆】

⇒あおい‐まつり【葵祭】

④源氏物語の巻名。→葵上あおいのうえ。

⇒あおい‐か【葵科】

⇒あおい‐がい【葵貝】

⇒あおい‐かずら【葵鬘】

⇒あおい‐ぐさ【葵草】

⇒あおい‐ざ【葵座】

⇒あおい‐しもさか【葵下坂】

⇒あおい‐すみれ【葵菫】

⇒あおい‐つば【葵鍔】

⇒あおい‐どもえ【葵巴】

⇒あおい‐ぼん【葵盆】

⇒あおい‐まつり【葵祭】

あおい‐か【葵科】アフヒクワ🔗⭐🔉

あおい‐か【葵科】アフヒクワ

双子葉植物の一科。温帯・熱帯に75属約1000種。主に草本だが木本も多い。花は五数性。雄しべは多数で互いに癒合し管状をなす。ワタ(木綿)・フヨウ・ゼニアオイなど。ハイビスカスなど観賞用のものも多い。カンアオイ・フタバアオイなどは別の科。

⇒あおい【葵】

あおい‐がい【葵貝】アフヒガヒ🔗⭐🔉

あおい‐がい【葵貝】アフヒガヒ

頭足類アオイガイ科のタコ。世界の暖海に浮遊。雌は第1腕から石灰質を分泌し、産卵・育成用に舟形の白い殻をつくる。その殻を2枚左右対称に合わせると植物の葵の葉に似る。殻は10〜25センチメートル。雌は25センチメートル前後に達するが、雄は1.5センチメートル前後と極端に小さい。小型の近似種にフネダコがある。カイダコ。

⇒あおい【葵】

あおい‐かずら【葵鬘】アフヒカヅラ🔗⭐🔉

あおい‐かずら【葵鬘】アフヒカヅラ

賀茂祭(葵祭)に用いる髪飾り。フタバアオイの葉を冠に挿しまたは御簾みすにかけて物忌みとしたもの。祭神の別雷神わけいかずちのかみの故事によるという。一説に、「かづら」を桂かつらと解し、カツラの枝にアオイを懸けたものとする。〈[季]夏〉

⇒あおい【葵】

あおい‐ぐさ【葵草】アフヒ‥🔗⭐🔉

あおい‐ぐさ【葵草】アフヒ‥

フタバアオイの別称。

⇒あおい【葵】

あおい‐ざ【葵座】アフヒ‥🔗⭐🔉

あおい‐ざ【葵座】アフヒ‥

葵の葉形の金物の座。兜かぶとの頂上の座に多く使用。

⇒あおい【葵】

あおい‐しもさか【葵下坂】アフヒ‥🔗⭐🔉

あおい‐しもさか【葵下坂】アフヒ‥

越前の刀工康継(下坂市之丞)とその派の刀工。また、その製作した刀。初代康継は慶長(1596〜1615)年間徳川家康に召され、作刀に葵紋を切ることを許され、「康」の字を拝領、代々これを許された。演劇では、青江物と混同して青江下坂ともいう。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「―じや有るまいか」

⇒あおい【葵】

あおい‐すみれ【葵菫】アフヒ‥🔗⭐🔉

あおい‐すみれ【葵菫】アフヒ‥

スミレ科の多年草。茎は地上を這い、分枝。葉は心臓形。春、淡紫色の花を開く。葉の形がアオイに似る。ヒナブキ。

⇒あおい【葵】

あおいのうえ【葵上】アフヒ‥ウヘ🔗⭐🔉

あおいのうえ【葵上】アフヒ‥ウヘ

①源氏物語中の人物。光源氏の本妻。六条御息所の生き霊に悩まされ、夕霧を生んで死ぬ。

②曲名。

→文献資料[葵上]

㋐能。古作を世阿弥が改作。源氏物語の六条御息所の生き霊を脚色する。

㋑地唄・山田流箏曲・河東・一中・長唄の一つ。「葵の上」と表記。能に取材。地唄は上方舞の舞地にも。箏曲は山田検校作曲。検校作品中、最も位の重い奥の四曲よつものの一つ。河東以下は幕末から明治期の作。

あおい‐ぼん【葵盆】アフヒ‥🔗⭐🔉

あおい‐ぼん【葵盆】アフヒ‥

鉋かんな目のある板に淡黄色の漆を塗った盆。秋田県能代・茨城県城里町粟の産。

⇒あおい【葵】

き‐かく【葵藿】‥クワク🔗⭐🔉

き‐かく【葵藿】‥クワク

アオイの花や豆の若葉が日光の方に向くように、人を敬い慕うこと。万葉集5「徳を仰ぐ心、心―に同じ」

き‐こう【葵向】‥カウ🔗⭐🔉

き‐こう【葵向】‥カウ

①アオイの花が日に向かうこと。

②君主や長上の徳を仰ぎ慕うこと。

まき‐ぐさ【葵】🔗⭐🔉

まき‐ぐさ【葵】

タチアオイの古称。〈字鏡集〉

[漢]葵🔗⭐🔉

葵 字形

〔艹部9画/12画/人名/1610・302A〕

〔音〕キ(漢)

〔訓〕あおい

[意味]

草花の名。あおいの類。「葵藿きかく・向日葵こうじつき・黄蜀葵おうしょっき・紅蜀葵こうしょっき・山葵わさび」

〔艹部9画/12画/人名/1610・302A〕

〔音〕キ(漢)

〔訓〕あおい

[意味]

草花の名。あおいの類。「葵藿きかく・向日葵こうじつき・黄蜀葵おうしょっき・紅蜀葵こうしょっき・山葵わさび」

〔艹部9画/12画/人名/1610・302A〕

〔音〕キ(漢)

〔訓〕あおい

[意味]

草花の名。あおいの類。「葵藿きかく・向日葵こうじつき・黄蜀葵おうしょっき・紅蜀葵こうしょっき・山葵わさび」

〔艹部9画/12画/人名/1610・302A〕

〔音〕キ(漢)

〔訓〕あおい

[意味]

草花の名。あおいの類。「葵藿きかく・向日葵こうじつき・黄蜀葵おうしょっき・紅蜀葵こうしょっき・山葵わさび」

大辞林の検索結果 (14)

あおい【葵】🔗⭐🔉

あおい アフヒ [0] 【葵】

(1)アオイ科の植物,タチアオイ・ゼニアオイ・モミジアオイなどの総称。[季]夏。

(2)フタバアオイのこと。カモアオイ。

(3)フユアオイの古名。「延(ハ)ふ葛(クズ)の後も逢はむと―花咲く/万葉 3834」

(4)「葵襲(アオイガサネ)」に同じ。

(5)家紋の一。フタバアオイの葉を図案化したもの。賀茂神社の神紋に由来する。葵巴(アオイドモエ)は徳川氏の紋。

→葵巴

(6)源氏物語の巻名。第九帖。賀茂祭見物の車争いで六条御息所(ミヤスドコロ)の恨みを買った葵の上は,産褥(サンジヨク)をその生き霊に悩まされて急死する。

葵(5)

[図]

[図]

[図]

[図]

あおい-か【葵科】🔗⭐🔉

あおい-か アフヒクワ [0] 【葵科】

双子葉植物の一科。熱帯を中心に約七五属一〇〇〇種が分布。草本または低木。花弁は五枚。おしべは多数で花糸が筒状に癒合。果実は 果(サクカ)。フヨウ・ハイビスカス・オクラ・ワタなど。

果(サクカ)。フヨウ・ハイビスカス・オクラ・ワタなど。

果(サクカ)。フヨウ・ハイビスカス・オクラ・ワタなど。

果(サクカ)。フヨウ・ハイビスカス・オクラ・ワタなど。

あおい-がさね【葵襲】🔗⭐🔉

あおい-がさね アフヒ― [4] 【葵襲】

襲の色目の名。表は薄青,裏は薄紫または紫。四月頃に着用。葵。

あおい-かずら【葵鬘】🔗⭐🔉

あおい-かずら アフヒカヅラ [4] 【葵鬘】

京都の賀茂神社の祭りに用いる飾り。賀茂神社の神紋であるフタバアオイの葉を,冠や烏帽子(エボシ)・牛車(ギツシヤ)・社前などに掛けて物忌みの印としたもの。また,祭神,賀茂別雷命(カモワケイカズチノミコト)にちなんで,雷除けのまじないともされた。葵桂。[季]夏。

→諸鬘(モロカズラ)

あおい-ぐさ【葵草】🔗⭐🔉

あおい-ぐさ アフヒ― [3] 【葵草】

フタバアオイの異名。

あおい-ざ【葵座】🔗⭐🔉

あおい-ざ アフヒ― [0] 【葵座】

兜(カブト)の天頂(テヘン)の穴の周囲につける葵の葉の形をした金具。

あおい-しもさか【葵下坂】🔗⭐🔉

あおい-しもさか アフヒ― [5] 【葵下坂】

越前の刀工下坂市之丞(康継)およびその子孫の鍛えた刀。徳川家康から「康」の字を賜り,刀に葵の紋を刻むことを許されたことからいう。青江下坂。

あおい-すみれ【葵菫】🔗⭐🔉

あおい-すみれ アフヒ― [4] 【葵菫】

スミレ科の多年草。山野・路傍に見られる。全株に細毛がある。葉は根生し,長い柄をもつ心円形。早春,淡紫色の花を横向きにつける。ヒナブキ。

あおい-つば【葵鍔・葵鐔】🔗⭐🔉

あおい-つば アフヒ― [3][4] 【葵鍔・葵鐔】

太刀鐔の一。木瓜(モツコウ)形の四辺の中央をとがらせ,四隅の切れ込みに猪(イ)の目を透かしたりしたもの。平安時代に発生し兵仗の太刀に用いられ,桃山期以後は太刀鐔を代表した。

葵鐔

[図]

[図]

[図]

[図]

あおい-どもえ【葵巴】🔗⭐🔉

あおい-どもえ アフヒドモ [4] 【葵巴】

フタバアオイの葉を三枚,巴形に組み合わせた紋。徳川氏の紋。三葉葵。

[4] 【葵巴】

フタバアオイの葉を三枚,巴形に組み合わせた紋。徳川氏の紋。三葉葵。

[4] 【葵巴】

フタバアオイの葉を三枚,巴形に組み合わせた紋。徳川氏の紋。三葉葵。

[4] 【葵巴】

フタバアオイの葉を三枚,巴形に組み合わせた紋。徳川氏の紋。三葉葵。

あおい-まつり【葵祭】🔗⭐🔉

あおい-まつり アフヒ― 【葵祭】

京都市の上賀茂神社と下鴨神社両社の祭礼。祭日はもと,四月の中の酉(トリ)の日。現在は五月一五日。平安時代に「まつり」といえばこの祭りを意味するほど盛大であった。牛車・社殿・冠などを葵鬘(アオイカズラ)で飾ったところからいう。賀茂祭。北祭。[季]夏。

→御生(ミアレ)

→御蔭祭(ミカゲマツリ)

あおいのうえ【葵の上】🔗⭐🔉

あおいのうえ アフヒ―ウヘ 【葵の上】

(1)源氏物語の作中人物。光源氏の正妻。夕霧の母。六条御息所(ミヤスドコロ)の生き霊に悩まされて急死する。

(2)能楽の曲名。四番目物。古作を世阿弥が書き改めたもの。源氏物語を典拠とし,六条御息所の生き霊をシテにとり,嫉妬(シツト)の執念を主題とする。のちに,浄瑠璃・箏曲(ソウキヨク)・長唄などにも取り入れられた。

き-こう【葵向】🔗⭐🔉

き-こう ―カウ [0] 【葵向】

(1)ヒマワリの花が日に向かうこと。

(2)徳の高い人などを仰ぎ慕うこと。

あおい【葵】(和英)🔗⭐🔉

あおい【葵】

《植》a hollyhock.→英和

広辞苑+大辞林に「葵」で始まるの検索結果。

じずあおいでてんにはじずふしてちにはじず

[孟子尽心上]心中に少しもやましいことがないから、天に対しても地に対しても少しも恥ずかしくない。「俯仰ふぎょう天地に愧じず」とも。

じずあおいでてんにはじずふしてちにはじず

[孟子尽心上]心中に少しもやましいことがないから、天に対しても地に対しても少しも恥ずかしくない。「俯仰ふぎょう天地に愧じず」とも。