複数辞典一括検索+![]()

![]()

きり-あさ【桐麻】🔗⭐🔉

きり-あさ [0] 【桐麻】

イチビの別名。

きり-あな【切(り)穴】🔗⭐🔉

きり-あな [0] 【切(り)穴】

歌舞伎の舞台にあけてある方形の穴。池などの穴,道具などのせり出し,幽霊・変化など超自然的なキャラクターの出入りなどに用いる。

〔花道七三に設けるものを,特に「すっぽん」という〕

きり-おとし【切り落(と)し】🔗⭐🔉

きり-おとし [0] 【切り落(と)し】

(1)江戸時代の劇場で,平土間に設けた大衆席。桝席(マスセキ)とせず,客を何人でも詰めこんだので追い込み場ともいう。大入り場。

〔古くは舞台であった部分を切り落として作ったところからの名という〕

(2)魚・肉などの切り身の半端な部分。

きり-おろ・す【切(り)下ろす・斬り下ろす】🔗⭐🔉

きり-おろ・す [4][0] 【切(り)下ろす・斬り下ろす】 (動サ五[四])

刃物を上から下の方へ振り下ろして切る。切り下げる。

きり-か・える【切(り)替える・切(り)換える】🔗⭐🔉

きり-か・える ―カヘル [4][3][0] 【切(り)替える・切(り)換える】 (動ア下一)[文]ハ下二 きりか・ふ

(1)今までのものをやめて,別のものに替える。「暖房を冷房に―・える」「考えを―・える」

(2)証文を書き替えて更新する。

きり-かき【切(り)欠き】🔗⭐🔉

きり-かき [0] 【切(り)欠き】

(1)接合のために材料の一部を切り取ってできた穴・溝・段付きなどの部分。集中応力が現れやすい。

(2)材料力学の強度試験で,試験片の縁に切り込みを入れた箇所。

(3)流量の測定のため,堰板(セキイタ)に三角形または四角形の切り口をつけたもの。

きり-かけ【切(り)掛け・切(り)懸け】🔗⭐🔉

きり-かけ [0] 【切(り)掛け・切(り)懸け】

(1)物を切る途中,また途中まで切ったもの。

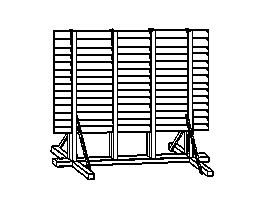

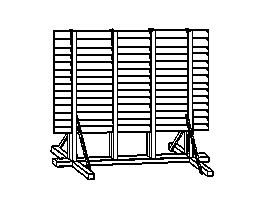

(2)柱の間に,板を横によろい戸のように張った板塀。目隠し用のもので,中庭の坪などに立てた。

(3){(2)}のように作った,室内用の衝立(ツイタテ)。たてきりかけ。

(4)御幣(ゴヘイ)につける紙四手(カミシデ)。

(5)指物(サシモノ)の一。紙四手に似たもの。

切り掛け(2)

[図]

[図]

[図]

[図]

きり-か・ける【切(り)掛ける・斬り掛ける】🔗⭐🔉

きり-か・ける [0][4] 【切(り)掛ける・斬り掛ける】 (動カ下一)[文]カ下二 きりか・く

(1)切りはじめる。また,途中まで切る。「―・けて,やめる」

(2)刃物を振るって,切ろうとして立ち向かう。切りつける。「いやといはば―・けんず/浄瑠璃・博多小女郎(上)」

(3)切ったものを他のものにかける。多く首を獄門などにかけさらす際にいう。「戦場にしてうたるる大衆千余人,少々は般若寺の門の前に―・け/平家 5」

(4)鑽(キ)り火を他へ向けてうちかける。「三つの清火を―・け―・け/浄瑠璃・唐船噺」

きりかみ-え【切(り)紙絵】🔗⭐🔉

きりかみ-え ― [4] 【切(り)紙絵】

紙を切り抜いて,台紙に貼り込み,人・動物などを表したもの。切り絵。

[4] 【切(り)紙絵】

紙を切り抜いて,台紙に貼り込み,人・動物などを表したもの。切り絵。

[4] 【切(り)紙絵】

紙を切り抜いて,台紙に貼り込み,人・動物などを表したもの。切り絵。

[4] 【切(り)紙絵】

紙を切り抜いて,台紙に貼り込み,人・動物などを表したもの。切り絵。

きり-かむろ【切り禿】🔗⭐🔉

きり-かむろ 【切り禿】

幼童男女の髪形の一。頭髪を肩のあたりで切りそろえて,結ばないでいるもの。また,その髪形の童。かぶろ。きりかぶろ。

きりきり-まい【きりきり舞い】🔗⭐🔉

きりきり-まい ―マヒ [4] 【きりきり舞い】 (名)スル

(1)十分に対処できないほど忙しく動きまわっていること。てんてこまい。「ひとり二役で朝から晩まで―だ」

(2)予想外の事態や経験のないことに出合って,あわてること。「速球に―する」

きり-くい【切り杭】🔗⭐🔉

きり-くい ―クヒ 【切り杭】

(1)木の切り株。

(2)〔切り株から若芽の生え出るのにたとえていう語〕

平安時代,正月の女官叙位のとき,宮中の女官が,自分の年功に母の年功を合算して叙爵を申請したこと。

きり-くみ【切(り)組み・斬り組み】🔗⭐🔉

きり-くみ [0] 【切(り)組み・斬り組み】

(1)木造建築で,柱・梁(ハリ)などを所定の寸法・形に加工し,組むこと。きぎみ。

(2)能で,斬り合いの場面。「烏帽子折(エボシオリ)」「橋弁慶」「夜討曾我(ヨウチソガ)」などにある。

きりくみ-え【切(り)組み絵】🔗⭐🔉

きりくみ-え ― [4] 【切(り)組み絵】

子供向けの一枚摺りの錦絵(ニシキエ)。教育用でもあり玩具でもあった。絵双六や姉様絵など。切って組み合わせたり,多少の細工を施して用いることもあった。江戸後期から流布し,明治期まで続いた。

[4] 【切(り)組み絵】

子供向けの一枚摺りの錦絵(ニシキエ)。教育用でもあり玩具でもあった。絵双六や姉様絵など。切って組み合わせたり,多少の細工を施して用いることもあった。江戸後期から流布し,明治期まで続いた。

[4] 【切(り)組み絵】

子供向けの一枚摺りの錦絵(ニシキエ)。教育用でもあり玩具でもあった。絵双六や姉様絵など。切って組み合わせたり,多少の細工を施して用いることもあった。江戸後期から流布し,明治期まで続いた。

[4] 【切(り)組み絵】

子供向けの一枚摺りの錦絵(ニシキエ)。教育用でもあり玩具でもあった。絵双六や姉様絵など。切って組み合わせたり,多少の細工を施して用いることもあった。江戸後期から流布し,明治期まで続いた。

きりくみ-とうろうえ【切(り)組み灯籠絵】🔗⭐🔉

きりくみ-とうろうえ ― [7] 【切(り)組み灯籠絵】

錦絵(ニシキエ)風に印刷した人物・風景絵で,これを切りぬいて,板の上に糊(ノリ)で舞台のように組み立てて,前後または中央に火をともして眺めるもの。

[7] 【切(り)組み灯籠絵】

錦絵(ニシキエ)風に印刷した人物・風景絵で,これを切りぬいて,板の上に糊(ノリ)で舞台のように組み立てて,前後または中央に火をともして眺めるもの。

[7] 【切(り)組み灯籠絵】

錦絵(ニシキエ)風に印刷した人物・風景絵で,これを切りぬいて,板の上に糊(ノリ)で舞台のように組み立てて,前後または中央に火をともして眺めるもの。

[7] 【切(り)組み灯籠絵】

錦絵(ニシキエ)風に印刷した人物・風景絵で,これを切りぬいて,板の上に糊(ノリ)で舞台のように組み立てて,前後または中央に火をともして眺めるもの。

きり-く・む【切(り)組む・斬り組む】🔗⭐🔉

きり-く・む [0][3] 【切(り)組む・斬り組む】 (動マ五[四])

材木などを切って組み合わせる。

きり-こみ【切(り)込み】🔗⭐🔉

きり-こみ [0] 【切(り)込み】

(1)敵の中に切り込むこと。「敵陣深く―をかける」「―隊長」

(2)物の一部分だけに深く切り目を入れること。「大きな―を入れる」

(3)ぶつ切りの魚肉を塩漬けにしたもの。

(4)裁縫で,縫い代などがつれるときに,はさみで斜めに切り目を入れること。また,その切り目。

(5)「切り込み砂利(ジヤリ)」の略。

きりこみ-たん【切(り)込み炭】🔗⭐🔉

きりこみ-たん [0] 【切(り)込み炭】

採掘したままで,塊炭(カイタン)と粉炭が混じりあっている石炭。

きり-さいな・む【切り苛む・斬り苛む】🔗⭐🔉

きり-さいな・む [5] 【切り苛む・斬り苛む】 (動マ五[四])

むごたらしく切る。「身を―・まれる思い」

きり-さき【切(り)裂き】🔗⭐🔉

きり-さき [0] 【切(り)裂き】

指物(サシモノ)やのぼりの一種。縁(ヘリ)を適当に切り裂いて,なびきやすくしたもの。

きりしま【霧島】🔗⭐🔉

きりしま 【霧島】

(1)鹿児島県姶良(アイラ)郡の町。温泉町。

(2)「霧島山」の略。

(3) [0]

ツツジ科の常緑低木。ヤマツツジの園芸変種。葉は枝先に集まり互生する。春,各小枝の先に濃赤色の斑点のある径3,4センチメートルの赤い花を二,三個ずつつける。キリシマツツジ。[季]春。

きりしま-おんせん【霧島温泉】🔗⭐🔉

きりしま-おんせん ―ヲン― 【霧島温泉】

鹿児島県霧島山の南西斜面中腹,海抜600〜900メートルにある温泉群。林田・丸尾・湯之野・湯 谷・明礬(ミヨウバン)などの温泉がある。

谷・明礬(ミヨウバン)などの温泉がある。

谷・明礬(ミヨウバン)などの温泉がある。

谷・明礬(ミヨウバン)などの温泉がある。

きりしま-やく-こくりつこうえん【霧島屋久国立公園】🔗⭐🔉

きりしま-やく-こくりつこうえん ―コウ ン 【霧島屋久国立公園】

霧島・桜島・指宿(イブスキ)・佐多岬・屋久島周辺に展開する公園。火山・温泉・亜熱帯植物・屋久杉・海洋などが主な見所。

ン 【霧島屋久国立公園】

霧島・桜島・指宿(イブスキ)・佐多岬・屋久島周辺に展開する公園。火山・温泉・亜熱帯植物・屋久杉・海洋などが主な見所。

ン 【霧島屋久国立公園】

霧島・桜島・指宿(イブスキ)・佐多岬・屋久島周辺に展開する公園。火山・温泉・亜熱帯植物・屋久杉・海洋などが主な見所。

ン 【霧島屋久国立公園】

霧島・桜島・指宿(イブスキ)・佐多岬・屋久島周辺に展開する公園。火山・温泉・亜熱帯植物・屋久杉・海洋などが主な見所。

きりしま-やま【霧島山】🔗⭐🔉

きりしま-やま 【霧島山】

宮崎県と鹿児島県にまたがる火山群。海抜1700メートルの韓国岳(カラクニダケ)を最高峰に高千穂峰(タカチホノミネ)など二二の火山から成る。ミヤマキリシマの群落がある。

きり-すて【切(り)捨て・斬り捨て】🔗⭐🔉

きり-すて [0] 【切(り)捨て・斬り捨て】

(1)人などを刀で切り,そのまま放っておくこと。

(2)計算などで,求める位に満たない端数を無視すること。

⇔切り上げ

きり-そけん【切素絹】🔗⭐🔉

きり-そけん [3] 【切素絹】

対丈に仕立てた素絹。半素絹。

⇔長素絹

きり-そろ・える【切り揃える】🔗⭐🔉

きり-そろ・える ―ソロヘル [5] 【切り揃える】 (動ア下一)[文]ハ下二 きりそろ・ふ

切って同じ長さや形にする。「髪を―・える」

きりたけ【桐竹】🔗⭐🔉

きりたけ 【桐竹】

文楽の人形遣いの家名。

きり-た・つ【切(り)立つ】🔗⭐🔉

きり-た・つ [0][3] 【切(り)立つ】

■一■ (動タ五[四])

岩・山・崖(ガケ)などが,垂直に近い角度でそびえている。「垂直に―・った岩壁」

■二■ (動タ下二)

(1)斜面や崖(ガケ)などを切り崩して,険しくする。「東の岸を高く屏風の如くに―・てたれば/太平記 14」

(2)切りかかって追い立てる。「信連が衛府の太刀に―・てられて/平家 4」

きり-ちん【切(り)賃】🔗⭐🔉

きり-ちん [2] 【切(り)賃】

(1)(草・薪(マキ)・樹木などを)切る仕事に支払われる報酬。

(2)江戸時代,両替屋の両替手数料。鎌倉時代には替え賃,室町時代には和利(ワリ)などといった。打ち賃。打ち銭。両替賃。切替賃。

きりつけ-もよう【切(り)付け模様】🔗⭐🔉

きりつけ-もよう ―ヤウ [5] 【切(り)付け模様】

「切り付け{(1)}」に同じ。

きりつけ-もん【切(り)付け紋】🔗⭐🔉

きりつけ-もん [4] 【切(り)付け紋】

無地の衣服・羽織などに,別布に描(カ)いて切り抜いた紋を貼り付けたもの。貼り付け紋。貼り紋。昌平(シヨウヘイ)紋。

きり-つち【切(り)土】🔗⭐🔉

きり-つち [2] 【切(り)土】

「切り取り{(2)}」に同じ。

きり-てつ【切(り)鉄】🔗⭐🔉

きり-てつ [0] 【切(り)鉄】

鉄製の石割り道具。頭部が四角で先がとがっており,げんのうで打って使う。

きり-とり【切(り)取り・斬り取り】🔗⭐🔉

きり-とり [0] 【切(り)取り・斬り取り】

〔「きりどり」とも〕

(1)きりとること。

(2)土地を平らにしたり,道路や鉄道を通すために高い部分の土を削り取ること。切り土。

⇔盛り土

(3)武力を用いて他の領土を奪い取ること。

(4)人を切って所持品を奪うこと。「もし盗賊か―か,道からふつと出来心/浄瑠璃・冥途の飛脚(上)」

きり-なし【限り無し】🔗⭐🔉

きり-なし [0][2] 【限り無し】

(1)際限がないこと。

(2)絶え間がないこと。「次から次へと―に来客がある」

きり-に-ほうおう【桐に鳳凰】🔗⭐🔉

きり-に-ほうおう ―ホウワウ [0]-[3] 【桐に鳳凰】

家紋の一。翼を左右に張った鳳凰を上にし,桐の葉と花とを下に配して円形に形づくったもの。

きりぬき-え【切(り)抜き絵】🔗⭐🔉

きりぬき-え ― [4] 【切(り)抜き絵】

物の形を切り抜いてとるように描(カ)いた絵・印刷物。また,その切りとった絵。

[4] 【切(り)抜き絵】

物の形を切り抜いてとるように描(カ)いた絵・印刷物。また,その切りとった絵。

[4] 【切(り)抜き絵】

物の形を切り抜いてとるように描(カ)いた絵・印刷物。また,その切りとった絵。

[4] 【切(り)抜き絵】

物の形を切り抜いてとるように描(カ)いた絵・印刷物。また,その切りとった絵。

きり-ぬさ【切麻・切幣】🔗⭐🔉

きり-ぬさ [0] 【切麻・切幣】

祓(ハラエ)の具の一。麻または紙を細かく切って米とまぜ,祓い清めるために神前にまき散らすもの。小幣(コヌサ)。

〔旅行に出る際,麻を細かく切って携帯し,道の神に供えた古習俗に淵源するという〕

きりの【桐野】🔗⭐🔉

きりの 【桐野】

姓氏の一。

きりの-としあき【桐野利秋】🔗⭐🔉

きりの-としあき 【桐野利秋】

(1838-1877) 幕末・維新期の志士・軍人。薩摩藩出身。初め中村半次郎と称す。戊辰(ボシン)戦争に従軍。新政府では陸軍少将。征韓論分裂により西郷隆盛とともに下野し,西南の役で戦死。

きり-のう【切能・尾能】🔗⭐🔉

きり-のう [2] 【切能・尾能】

能の番組で最後に演ずる能。五番立ての演能で五番目に演じられる曲の一類。天狗(テング)物・鬼畜物・鬼神物・早舞(ハヤマイ)物などで,その後場はテンポが速く,太鼓が入り,にぎやかで壮快な趣のものが多い。五番目物。

きり-の-と【桐の薹】🔗⭐🔉

きり-の-と 【桐の薹】

〔「きりのとう」の転〕

(1)模様・紋章の一。「九七桐」「五七桐」「五三桐」の総称。

(2)〔(1)の紋が刻印されていたところから〕

小判・一分金(イチブキン)など判金の異名。「やり手までも光をかざる―をもらひ/浮世草子・一代男 7」

きりのはな【桐の花】🔗⭐🔉

きりのはな 【桐の花】

歌集。北原白秋作。1913年(大正2)刊。日本の伝統的形式の短歌に,都会的・西洋的な近代的詩情を導入,新鮮な美しさを示す白秋の第一歌集。

きり-のれん【切り暖簾】🔗⭐🔉

きり-のれん [3] 【切り暖簾】

商家で用いる丈の短い暖簾。上から半分ほど縫ってあり,下部が開いている。

きりは-しほ【切(り)羽支保】🔗⭐🔉

きりは-しほ [3] 【切(り)羽支保】

切り羽の天井を支えるための支柱や梁(ハリ)などの構造物。

きり-はく【切り箔】🔗⭐🔉

きり-はく [0] 【切り箔】

(1)方形に細かく切った金銀の箔。

(2)金銀の箔を漆などで和紙に貼りつけ,糸状に細く切ったもの。織物の緯(ヨコ)糸に用いる。

きり-はた【切(り)畑】🔗⭐🔉

きり-はた [0] 【切(り)畑】

山腹や林などを切り開いて新しくつくった畑。きりばたけ。

きり-はなし【切(り)放し】🔗⭐🔉

きり-はなし [0] 【切(り)放し】

(1)切りはなすこと。また,そのもの。

(2)江戸時代,火災など非常の際に獄中の囚人を一時釈放したこと。きりはなち。

きり-はなれ【切(り)離れ】🔗⭐🔉

きり-はなれ [0] 【切(り)離れ】

(1)切れてはなればなれになること。また,切れて離れたもの。

(2)「切れ離れ」に同じ。

きり-はふ【切破風】🔗⭐🔉

きり-はふ [3][0] 【切破風】

切妻造りの破風。きりづまはふ。

きりはら【桐原】🔗⭐🔉

きりはら 【桐原】

長野県松本市東部にあった地名。古代,桐原牧が置かれ,放牧地として知られた。((歌枕))「あふさかのせきの岩かどふみならし山たちいづる―の駒/拾遺(秋)」

〔長野市近辺とする説もある〕

きり-ひおけ【桐火桶】🔗⭐🔉

きり-ひおけ ―ヒヲケ [3] 【桐火桶】

桐の木の幹を輪切りにし,中を刳(ク)り取って作った火鉢。桐火鉢。

きり-ひなわ【切(り)火縄】🔗⭐🔉

きり-ひなわ ―ヒナハ [3] 【切(り)火縄】

火縄銃に使うために適当な長さに切った火縄。

きりふ-の-や【切斑の矢】🔗⭐🔉

きりふ-の-や [5] 【切斑の矢】

矢羽根を切斑で矧(ハ)いだ矢。

きりふき-き【霧吹き器】🔗⭐🔉

きりふき-き [4] 【霧吹き器】

消毒液・香水・水などを霧のように細かく吹きかける器具。噴霧器。スプレー。きりふき。

きり-ふ・せる【切(り)伏せる・斬り伏せる】🔗⭐🔉

きり-ふ・せる [4][0] 【切(り)伏せる・斬り伏せる】 (動サ下一)[文]サ下二 きりふ・す

相手を刀で切って倒す。切り倒す。「一刀のもとに―・せる」

きり-まい【切米】🔗⭐🔉

きり-まい [2][0] 【切米】

(1)江戸時代,幕府・諸藩の家臣のうち,知行所を与えられていなかった者に支給された扶持米または金銭。春二月・夏五月・冬一〇月の三季に分割支給された。特に,冬に支給されたものをいう場合もある。

(2)給金。「して―は何程ほしい/浄瑠璃・薩摩歌」

きりまい-とり【切米取】🔗⭐🔉

きりまい-とり 【切米取】

⇒蔵米(クラマイ)取

きり-まえ【切(り)前】🔗⭐🔉

きり-まえ ―マヘ [0][2] 【切(り)前】

(1)浄瑠璃で,切りの前にあたる中・次(ツギ)を語る太夫。

(2)一日の興行の,最後より一つ前の出し物。芝居・寄席などでいう。

きり-まく【切(り)幕】🔗⭐🔉

きり-まく [2] 【切(り)幕】

(1)揚げ幕の別名。

(2)歌舞伎で,一日の興行の最後の狂言。切り狂言。切り。

きり-みせ【切店・切見世】🔗⭐🔉

きり-みせ 【切店・切見世】

(1)時間ぎめで客をとった,下級の遊女屋。局見世(ツボネミセ)。

(2)「切店女郎」の略。

きり-みそ【切(り)味噌】🔗⭐🔉

きり-みそ [0] 【切(り)味噌】

三州味噌などを,擂(ス)り鉢で擂る代わりに包丁で切ったもの。出汁(ダシ)で静かに洗って漉(コ)すと,味噌臭くない清汁(スマシ)ができる。

きり-むね【切棟】🔗⭐🔉

きり-むね [2][0] 【切棟】

屋根の棟の両端を切りたてたもの。切妻屋根。

きり-め【切(り)目】🔗⭐🔉

きり-め [3] 【切(り)目】

(1)物の表面に切ってつけた傷。また,切り口。「包丁で―を入れる」

(2)物事の区切り。切れ目。「仕事の―」

(3)「切り身」に同じ。

きりめ-いた【切(り)目板】🔗⭐🔉

きりめ-いた [4] 【切(り)目板】

切り目縁に張った縁板。

きりめ-えん【切(り)目縁】🔗⭐🔉

きりめ-えん [3] 【切(り)目縁】

縁の長手方向に対して直角に縁板を張った縁。木口縁。

⇔榑縁(クレエン)

きり-めし【切(り)飯】🔗⭐🔉

きり-めし [0] 【切(り)飯】

型に詰めて押し固めたのち,適当な大きさに切った飯。弁当などにした。

きり-めん【切(り)面】🔗⭐🔉

きり-めん [0] 【切(り)面】

面の一。材木の角を四五度に削りとって面としたもの。

きり-もち【切り餅】🔗⭐🔉

きり-もち [2] 【切り餅】

(1)(正月用の)のし餅を四角く切ったもの。[季]冬。

→円餅

(2)〔(1)に形が似ているところから〕

江戸時代,一分銀百枚,すなわち二五両を四角く紙に包んで封をしたもの。

きり-よけ【霧除け】🔗⭐🔉

きり-よけ [0] 【霧除け】

「霧除け庇(ビサシ)」の略。

きり-わら【切り藁】🔗⭐🔉

きり-わら [0] 【切り藁】

(1)切ったり,刻んだりしたわら。(ア)荒壁の土に混ぜるわらきれ。 (スサ)。(イ)牛・馬の飼料とする,刻んだわら。

(2)わらを切って束ねた,たわし。

(3)歌舞伎の鬘(カツラ)の一。鬘の形が{(2)}に似ているのでいう。

(スサ)。(イ)牛・馬の飼料とする,刻んだわら。

(2)わらを切って束ねた,たわし。

(3)歌舞伎の鬘(カツラ)の一。鬘の形が{(2)}に似ているのでいう。

(スサ)。(イ)牛・馬の飼料とする,刻んだわら。

(2)わらを切って束ねた,たわし。

(3)歌舞伎の鬘(カツラ)の一。鬘の形が{(2)}に似ているのでいう。

(スサ)。(イ)牛・馬の飼料とする,刻んだわら。

(2)わらを切って束ねた,たわし。

(3)歌舞伎の鬘(カツラ)の一。鬘の形が{(2)}に似ているのでいう。

きり-わり【切(り)割り】🔗⭐🔉

きり-わり [0] 【切(り)割り】

(1)物を切り割ること。また,そのもの。

(2)山や丘を切り割って開いた道路。切り通し。

きり-わ・る【切(り)割る】🔗⭐🔉

きり-わ・る [3][0] 【切(り)割る】 (動ラ五[四])

物を切って分ける。きりさく。「城壁を―・つた大通/ふらんす物語(荷風)」

きりん-かく【麒麟閣】🔗⭐🔉

きりん-かく 【麒麟閣】

中国,漢の武帝が長安の宮中に築いた高殿。麒麟を捕らえたのにちなんで命名したという。宣帝の時,霍光(カクコウ)ほか功臣一一名の肖像が飾られた。

きりん-けつ【麒麟竭】🔗⭐🔉

きりん-けつ [2] 【麒麟竭】

アフリカ原産のユリ科の木本,竜血樹の樹幹からとれる濃紅色の樹脂。止血剤や染料とする。

きりん-さい【麒麟菜】🔗⭐🔉

きりん-さい [2] 【麒麟菜】

紅藻類スギノリ目の海藻。九州以南の暖海の岩礁上に生える。体は円柱状で不規則に分枝し,体形の変化が大きい。軟骨質で色は黄紅色・暗緑色など。食用。寒天の原料とする。リュウキュウツノマタ。

きりん-そう【麒麟草】🔗⭐🔉

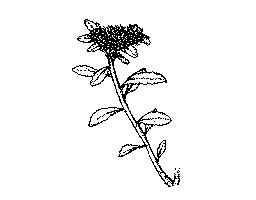

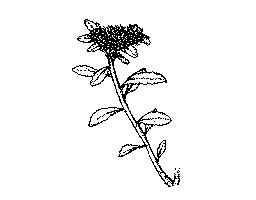

きりん-そう ―サウ [0] 【麒麟草】

ベンケイソウ科の多年草。山中の岩上に生える。茎は高さ30センチメートルで,叢生する。葉は広倒披針形で多肉質。夏,茎頂に出た散房花序上に黄色五弁花が多数つく。[季]夏。

麒麟草

[図]

[図]

[図]

[図]

きりわける【切り分ける】(和英)🔗⭐🔉

きりわける【切り分ける】

carve (肉を).→英和

大辞林に「−きり」で始まるの検索結果 1-82。