複数辞典一括検索+![]()

![]()

て🔗⭐🔉

て

(1)五十音図タ行第四段の仮名。歯茎破裂音の無声子音と前舌の半狭母音とから成る音節。

(2)平仮名「て」は「天」の草体。片仮名「テ」は「天」の初三画の変形。

て【手】🔗⭐🔉

て 【手】

■一■ [1] (名)

(1)人体の肩から先の部分。手首・てのひら・指先などをさすこともある。また,動物の前足をいうこともある。「―を上げる」「―が触れる」「おたまじゃくしに―が生える」

(2)形状や機能が,ヒトの{(1)}に似ているもの。(ア)器物の取っ手。「急須の―」(イ)植物の蔓などをからませるための竹など。(ウ)本体から突き出たもの。几帳(キチヨウ)の横木・幕を棹に付けるための緒など。「鍵の―」

(3){(1)}を働かせて様々な事をすること。(ア)事を行なったり,物を作り出したりすること。また,その時の手の使い方。「巨匠の―になる」「司直の―にゆだねる」「追及の―がゆるい」(イ)働く人・力。「―が足りない」「―を貸す」(ウ)事を処理する能力。「―に余る」(エ)手間。手数。「―がこんだ細工」「―ばかり掛かる」(オ)人との結びつき・つながり。「―を切る」

(4)事を行うための方法・技術など。(ア)方法。手段。また,策略。「その―には乗らない」(イ)技量。腕前。「―が上がる」

(5)技芸などの一定の型。(ア)囲碁・将棋・相撲などで,攻め方・受け方。「四十八―」(イ)舞や踊りの手振り。「さす―引く―」

(6)日本音楽で,(節(フシ)に対して)楽器の演奏。また,その旋律や音型。定型化されて慣用される。「古い三味線曲に箏の―を付ける」「大薩摩の―」

(7)字を書くこと。また,筆跡・書風。「一つには御―を習ひ給へ/枕草子 23」

(8)(手{(1)}に握ることから)(ア)所有。保持。「―にする」(イ)支配下にあって思い通りに使える人や軍勢。「―の者」(ウ)トランプや花札で,持っている札。手札。

(9)方向。方面。「山の―」「行く―」

(10)いくつかに分けたうちのある種類。また,ある手法・技法によるもの。「この―の品」「高麗―」

(11)一方面の部隊。「此の―の大将軍は何ものぞ/平治(中)」

(12)ものが現れ出ること。また,その勢い。「火の―」「水の―」

(13)代金。代償。「酒―」

(14)受けた傷。「―を負う」

(15)種々の語と複合して名詞をつくり,手と関係する様々の意味を加える。(ア)機械に頼らずに人の力によること,また他人の力を借りずに自分の力によることを表す。「―料理」「―づくり」(イ)小型で手の内に入る,または手で持って使えることを表す。「―帳」「―斧(オノ)」(ウ)手{(2)}が付いていることを表す。「―鏡」(エ)身近であることを表す。「―道具」(オ)そのことをする人。また,特にそのことに秀でた人を表す。「語り―」「小太刀(コダチ)の使い―」

(16)形容詞・形容動詞の上に付いて,接頭語的に用いられ,物事の処理の仕方にかかわることを表す。また,転じて,下の語の意味を強めるのにも用いられる。「―厚い」「―ごわい」「―ぬるい」「―広い」「―短に話す」

■二■ (接尾)

助数詞。

(1)囲碁や将棋で石や駒を動かす回数を数えるのに用いる。「三―で詰む」

(2)甲矢(ハヤ)・乙矢(オトヤ)二本を一組として,矢の数を数えるのに用いる。「的矢一―」

て【風】🔗⭐🔉

て 【風】

〔「風(チ)」の転〕

かぜ。他の語と複合して用いられる。「疾(ハヤ)―」「追い―」

て🔗⭐🔉

て (格助)

〔上代東国方言〕

格助詞「と」に相当する語。引用してそれと示すのに用いる。「父母が頭(カシラ)掻き撫で幸(サ)くあれ―言ひし言葉(ケトバ)ぜ忘れかねつる/万葉 4346」

て🔗⭐🔉

て

〔助詞「って」が撥音「ん」で終わる語に付く場合に用いられる〕

■一■ (格助)

「って{■一■}」(格助)に同じ。「これはなん―いうのだろう」「ぼくは知らん―答えておいた」

■二■ (係助)

「って{■二■}」(係助)に同じ。「ポンかん―みかんの一種かしら」

■三■ (終助)

「って{■三■}」(終助)に同じ。「もう絶対に書いてもらわん―」

て🔗⭐🔉

て

〔完了の助動詞「つ」の連用形からでたものといわれる。ガ・ナ・バ・マ行五段活用の動詞に付く場合には「で」となる。形容詞型活用の語の後では「って」の形をとることもある〕

■一■ (接助)

動詞型および形容詞型の活用語の連用形に接続する。前後の句を単に接続するのが本来の用法である。

(1)動作・作用・状態が継続し,または引き続いて起こる意を表す。…てそれから。「冬がすぎ―,春がくる」「顔をあげ―じっと見つめる」「薬を飲んで寝る」

(2)原因・理由などを表す。ので。「人にすすめられ―,本を読む」「金が欲しく―,盗みをした」「直接会っ―,渡す」

(3)方法・手段を表す。「無理をし―,学校に行く」「塩を入れ―,味を調える」

(4)並列・添加・対比などを表す。「つよく―,やさしく―,ほんとにすてきよ」「重要にし―,かつ緊急を要する議案」

(5)(「…て…て」の形で)強意を表す。「買っ―買っ―買いまくる」

(6)逆接的に用いる。…のに。「よく知ってい―,知らせてくれないとはいじわるな人だ」「手は,生先き見え―,まだ,よくも続けたまはぬ程なり/源氏(橋姫)」

(7)〔「について」「において」「に関して」などの形をとって〕

事態・状況や関連する物事などを示す。「本案件につい―,質疑はありませんか」「予想に反し―,大敗した」

(8)あとに補助動詞が続く形で,動作・作用の様態をさまざまに表現するのに用いる。「見上げ―いる」「書い―しまう」「行っ―みる」「し―やる」「読んであげる」「木を切っ―くる」

(9)動作・作用の内容を表す。…していると。「間遠に聞きならひ給へる御耳にさしあてたるやうに鳴き乱るるを,なかなかさまかへ―おぼさるるも/源氏(夕顔)」

(10)「ては」「ても」の形で条件句を作る。

→ては

→ても(接助)

■二■ (終助)

〔■一■の用法から派生したもの〕

(1)接続のしかたは{■一■}と同じ。多く,女性が用いる。(ア)話し手の判断を主張したり,念を押したりする気持ちを表す。「てよ」の形をとる。「とてもよくっ―よ」「よくお似合いになっ―よ」(イ)質問を表す。上昇のイントネーションを伴う。「あなた,よく聞こえ―」(ウ)命令・依頼を表す。「てよ」「てね」の形をとることもある。「はやく起き―」「遊びにいらし―」

(2)動詞・助動詞の終止形に接続する。近世以降の用法。みずからうなずく気持ちで軽く添える。「油断がならぬ―」「おれが行くこともあるまい―」「女の子は意地の悪いものでございます―/滑稽本・浮世風呂 2」

て-あい【手合(い)】🔗⭐🔉

て-あい ―アヒ [0][1] 【手合(い)】

(1)同類の人や物。連中。仲間。「あの―とはつき合うな」「同じ―の品」

(2)一緒に行動する相手。適当な仲間。「此所にても口きく程の若き人新町に―を拵(コシラ)へ/浮世草子・一代男 5」

(3)勝負をすること。手合わせ。(ア)囲碁・将棋で対局すること。「大―」(イ)相撲をとること。また,立ち合いの差し手争い。「行司の団(ウチワ)引くより早く,やつと声かけ―して/浄瑠璃・井筒業平」

(4)契約すること。約束をすること。手配。「かねて―の早駕籠/浮世草子・好色盛衰記 4」

(5)見込み。予想。「―の噂思ひ入れを互に言ひ合い/洒落本・秘事真告」

てあい-わり【手合割(り)】🔗⭐🔉

てあい-わり ―アヒ― [0] 【手合割(り)】

囲碁・将棋で,対局者の技量の差を補う,一種のハンディキャップ。(ア)囲碁では,互い先(セン)・先相先(センアイセン)・先および二子以上置く置き碁がある。(イ)将棋では,同段の場合の平手(ヒラテ),駒落ちでさす場合の香落ち・角落ち・飛車落ちなどがある。駒割り。

て-あか【手垢】🔗⭐🔉

て-あか [3] 【手垢】

手のあか。また,器物などに手が触れてついたよごれ。「―のついた本」

て-あき【手明き・手空き】🔗⭐🔉

て-あき [3] 【手明き・手空き】

する事がなくて暇でいること。てすき。「―になる」「―の者をよこしてくれ」

て-あし【手足】🔗⭐🔉

て-あし [1] 【手足】

(1)手と足。

(2)人の思い通りに働くたとえ。「社長の―となって働く」

てあし-くち-びょう【手足口病】🔗⭐🔉

てあし-くち-びょう ―ビヤウ [0] 【手足口病】

手のひら,足の裏,口の中などに紅斑・小水疱ができる病気。ウイルスの感染によるもので,伝染力が比較的強く,幼児や小児の間でしばしば小規模な流行を見る。一〜二週間で自然治癒する。

てあし-まとい【手足纏い】🔗⭐🔉

てあし-まとい ―マトヒ [4] 【手足纏い】

「足手纏(アシテマト)い」に同じ。

て-あそび【手遊び】🔗⭐🔉

て-あそび [2] 【手遊び】

(1)手に持って遊ぶこと。気晴らしにすること。「ずずを持ち―として更にこと物にふけらず/発心 3」

(2)おもちゃ。玩具。

(3)博打(バクチ)。

て-あたり【手当(た)り】🔗⭐🔉

て-あたり [2] 【手当(た)り】

(1)手に触れること。また,触れたときの感じ。「―がよい」

(2)人と接するときの態度・印象。人あたり。「―ガコワイ/日葡」

(3)手ごたえ。手がかり。

てあたり-しだい【手当(た)り次第】🔗⭐🔉

てあたり-しだい [5] 【手当(た)り次第】

手に触れる物を区別しないさま。それが何であるかとか,順序とかを考えないで行うさま。てあたりほうだい。「―(に)投げつける」

てあたり-ほうだい【手当(た)り放題】🔗⭐🔉

てあたり-ほうだい ―ハウ― [5] 【手当(た)り放題】

「手当たり次第(シダイ)」に同じ。

て-あつ・い【手厚い】🔗⭐🔉

て-あつ・い [0][3] 【手厚い】 (形)[文]ク てあつ・し

取り扱いやもてなし方に心がこもっていて丁寧である。親切で手落ちがない。「―・い看護を受ける」「―・くもてなす」「―・く葬る」

[派生] ――さ(名)

て-あて【手当(て)】🔗⭐🔉

て-あて [1] 【手当(て)】 (名)スル

(1)前もって準備しておくこと。また,事態に応じた処置をすること。用意。準備。「来期の資材を―しておく」「欠員の―」

(2)けがや病気の処置をすること。また,その処置。「応急―」

(3)労働などに対する報酬。「月々の―」

(4)心付け。チップ。

(5)支払う金銭。「乳母を置く程の―がない/真景累ヶ淵(円朝)」

(6)基本給のほかに支給する賃金。家族手当・通勤手当・住宅手当など。

(7)江戸時代,捕方(トリカタ)の捜索。また,召し取ること。「己が―になり,送りになつた其時に/歌舞伎・島鵆」

テアトル (フランス) th

(フランス) th

tre

tre 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

テアトル [2]  (フランス) th

(フランス) th

tre

tre 劇場。テアトロ。

劇場。テアトロ。

(フランス) th

(フランス) th

tre

tre 劇場。テアトロ。

劇場。テアトロ。

テアトロ (イタリア) teatro

(イタリア) teatro 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

テアトロ [2]  (イタリア) teatro

(イタリア) teatro 劇場。テアトル。

劇場。テアトル。

(イタリア) teatro

(イタリア) teatro 劇場。テアトル。

劇場。テアトル。

て-あぶり【手焙り】🔗⭐🔉

て-あぶり [2] 【手焙り】

手をあぶるのに使う小形の火鉢。手炉(シユロ)。[季]冬。《―に僧の位の紋所/虚子》

て-あま・す【手余す】🔗⭐🔉

て-あま・す [3] 【手余す】 (動サ五[四])

自分の力にあまる。もてあます。「仕事ヲ―・ス/ヘボン(三版)」

てあまり-ち【手余り地】🔗⭐🔉

てあまり-ち [4] 【手余り地】

江戸時代,人手不足によって耕作が放棄された土地。農民の逃散などによって生じたもので,幕府は帰農令,人返し令によりその増大を防ごうとしたが,効果はあがらなかった。

て-あみ【手網】🔗⭐🔉

て-あみ [0] 【手網】

手にもって魚をとる網。

て-あみ【手編み】🔗⭐🔉

て-あみ [0] 【手編み】

機械を用いないで手で編むこと。また,手で編んだもの。「―のセーター」

て-あら【手荒】🔗⭐🔉

て-あら [0] 【手荒】 (形動)[文]ナリ

(1)取り扱いの丁寧でないさま。粗略。「本を―に扱う」

(2)振る舞いの荒々しいさま。暴力的。「―なまねはよせ」

[派生] ――さ(名)

て-あらい【手洗(い)】🔗⭐🔉

て-あらい ―アラヒ [2] 【手洗(い)】

(1)手を洗うこと。また,それに用いる器や湯水。「―の水が凍る」

(2)便所。おてあらい。「―に立つ」

てあらい-ば【手洗(い)場】🔗⭐🔉

てあらい-ば ―アラヒ― [0] 【手洗(い)場】

(1)手や顔を洗う場所。

(2)便所。

てあらい-ばち【手洗(い)鉢】🔗⭐🔉

てあらい-ばち ―アラヒ― [3] 【手洗(い)鉢】

手を洗う水を入れておく鉢。手水(チヨウズ)鉢。

て-あら・い【手荒い】🔗⭐🔉

て-あら・い [0][3] 【手荒い】 (形)[文]ク てあら・し

取り扱いが丁寧でない。粗略だ。また,振る舞いが荒々しい。「ガラス器は―・く扱わないこと」「仲間から―・い祝福を受ける」

[派生] ――さ(名)

て-あ・る🔗⭐🔉

て-あ・る (連語)

〔接続助詞「て」に補助動詞「ある」の付いたもの〕

⇒ある(有)(補助動詞)

て-あわせ【手合(わ)せ】🔗⭐🔉

て-あわせ ―アハセ [2] 【手合(わ)せ】 (名)スル

(1)相手となって勝負をすること。「一度―してみたい」

(2)箏(コト)・三弦・尺八などで,異なる楽器どうしあるいは本手と替手など異なる手で合奏すること。

(3)(長く続く戦いの)最初の勝負。「菊池は―の合戦に討勝つて門出吉と悦んで/太平記 16」

(4)剃(ソ)る前に剃刀(カミソリ)の刃をてのひらに当ててみること。「櫛笥(クシゲ)の眉垂(マユダレ)―し/松の葉」

(5)薬などを自分で調合すること。「秤(ハカリ)目の違ひなきやうに―念を入れ/浮世草子・永代蔵 3」

てい【丁】🔗⭐🔉

てい [1] 【丁】

(1)十干の第四。ひのと。

(2)等級・順位の第四位。

(3)官に徴発して使役する役夫。よほろ。

(4)律令制で,課役(調・庸・雑徭(ゾウヨウ))を負担する成年男子。ちょう。

てい【 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

てい [1] 【 】

(1)二十八宿の一。東方の星宿。

】

(1)二十八宿の一。東方の星宿。 宿。ともぼし。

(2)紀元前二〜紀元後六世紀に中国の北西部を中心に活動したチベット系民族。五胡の一。五胡十六国時代に苻(フ)氏が前秦を,呂氏が後涼を建国した。

宿。ともぼし。

(2)紀元前二〜紀元後六世紀に中国の北西部を中心に活動したチベット系民族。五胡の一。五胡十六国時代に苻(フ)氏が前秦を,呂氏が後涼を建国した。

】

(1)二十八宿の一。東方の星宿。

】

(1)二十八宿の一。東方の星宿。 宿。ともぼし。

(2)紀元前二〜紀元後六世紀に中国の北西部を中心に活動したチベット系民族。五胡の一。五胡十六国時代に苻(フ)氏が前秦を,呂氏が後涼を建国した。

宿。ともぼし。

(2)紀元前二〜紀元後六世紀に中国の北西部を中心に活動したチベット系民族。五胡の一。五胡十六国時代に苻(フ)氏が前秦を,呂氏が後涼を建国した。

てい【体・態】🔗⭐🔉

てい [1] 【体・態】

(1)外から見た有り様。様子。「風になびく―に描く」

(2)みせかけの様子。体裁。「―の良い逃げ口上」

(3)名詞などの下に付いて接尾語的に用いられ,…のようなもの,…ふぜいなどの意を表す。「職人―の男」「凡人の家にとらば公文所(クモンジヨ)―のところ也/平家 4」

てい【底】🔗⭐🔉

てい [1] 【底】

(1)〔中国語の名詞・動詞・形容詞に付く接尾辞から。現代中国語の「的」に相当し,体言を修飾する。現代中国語の「地」に相当して,副詞を作ることもある。語録などの禅語として移入された〕

「…の」「…のような」「…の程度の」の意を表す。また,被修飾の体言を省略して用いられることもある。「人間社会に於て目撃し得ざる―の伎倆で/吾輩は猫である(漱石)」「打破漆桶―/正法眼蔵」

(2)〔数〕(ア)「底辺」「底面」の略。(イ) を

を  乗したら

乗したら  になるという時の

になるという時の  。すなわち

。すなわち  =log

=log

における

における  。

→対数(タイスウ)

。

→対数(タイスウ)

を

を  乗したら

乗したら  になるという時の

になるという時の  。すなわち

。すなわち  =log

=log

における

における  。

→対数(タイスウ)

。

→対数(タイスウ)

てい【邸】🔗⭐🔉

てい 【邸】

人名の下に付けて,やや敬意をこめて,その人の家をいう。「前田―」「中山氏―」

てい【亭】🔗⭐🔉

てい 【亭】

■一■ [1] (名)

(1)あずまや。ちん。

(2)屋敷。住居。「御使に西八条の―に向かふ/平家 3」

(3)家のあるじ。亭主。「主の―,呼びて風呂へ入れ参らす/仮名草子・仁勢物語」

■二■ (接尾)

(1)料亭・寄席などの屋号に添える語。「末広―」

(2)雅人の居室・あずまや・楼などの号に添える語。「観月―」

(3)芸人・文人などの号に添える語。「古今―」「式―三馬」

てい【貞】🔗⭐🔉

てい [1] 【貞】

(1)節操を守り貫くこと。

(2)女性が操(ミサオ)を守ること。貞節。

てい【悌】🔗⭐🔉

てい 【悌】

兄や年長者によく従うこと。また,兄弟の仲が良いこと。「兄は―に弟は敬し/仮名草子・浮世物語」

てい【艇】🔗⭐🔉

てい [1] 【艇】

小舟。はしけ。ボート。「湖に―を浮かべる」

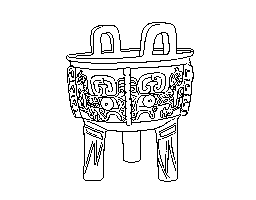

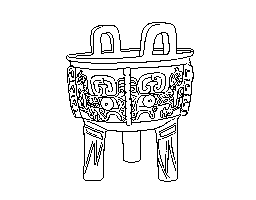

てい【鼎】🔗⭐🔉

てい [1] 【鼎】

古代中国の煮炊き用の器の一。一般に円形で三足,また長方形で四足,両耳があり,殷周時代の青銅製の祭器が有名。伝説に夏の禹(ウ)王が九鼎をつくり王位継承の宝器としたという。

→かなえ

鼎

[図]

[図]

[図]

[図]

てい【 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

てい [1] 【 】

中国で,天子が帝(上帝・天帝)をまつる大祭。また,天帝を中心に祖先神を配して執り行う大祭。

】

中国で,天子が帝(上帝・天帝)をまつる大祭。また,天帝を中心に祖先神を配して執り行う大祭。

】

中国で,天子が帝(上帝・天帝)をまつる大祭。また,天帝を中心に祖先神を配して執り行う大祭。

】

中国で,天子が帝(上帝・天帝)をまつる大祭。また,天帝を中心に祖先神を配して執り行う大祭。

てい【鄭】🔗⭐🔉

てい 【鄭】

中国,春秋時代の諸侯国の一((前806-前375))。周の宣王の弟,桓公友を祖とする姫(キ)姓の国。子産が宰相のとき,国力は充実したが,その死後衰え,戦国時代の初めに韓に滅ぼされた。

てい🔗⭐🔉

てい (副)

硬い物が当たって出る音を表す語。「栗原を通れば―と落つる栗あり/田植草紙」

て-い🔗⭐🔉

て-い (連語)

〔終助詞の「て」と「い」とが重なったもの。近世上方語〕

文末に付いて,軽く言い張る気持ちを表す。てや。「はて何んにも無い―/浄瑠璃・道成寺現在蛇鱗」

ティアード-スカート tiered skirt

tiered skirt 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ティアード-スカート [6]  tiered skirt

tiered skirt 横に数段に切り替え,ギャザーなどで飾ったスカート。

横に数段に切り替え,ギャザーなどで飾ったスカート。

tiered skirt

tiered skirt 横に数段に切り替え,ギャザーなどで飾ったスカート。

横に数段に切り替え,ギャザーなどで飾ったスカート。

ていあつ-けいざい【低圧経済】🔗⭐🔉

ていあつ-けいざい [5] 【低圧経済】

国内の需要が供給を下回り,それがまた投資を抑制して需要圧力を低める傾向をもつ経済。経済成長率の鈍化や企業収益の悪化をもたらす。供給過剰から輸出圧力がかかり国際収支は改善する。

→高圧経済

ていあつ-たい【低圧帯】🔗⭐🔉

ていあつ-たい [0] 【低圧帯】

周囲よりも気圧の低い帯状の領域。一般に東西方向にのびた低圧帯は定常的になりやすく,そこでは曇雨天が続く。

てい-あつ【定圧】🔗⭐🔉

てい-あつ [0] 【定圧】

一定の圧力。

ていあつ-ひねつ【定圧比熱】🔗⭐🔉

ていあつ-ひねつ [5] 【定圧比熱】

物質が一定の圧力のもとで示す比熱。

→定積比熱

ティアラ tiara

tiara 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

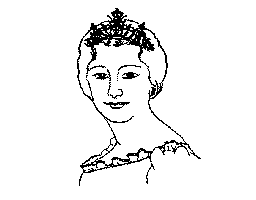

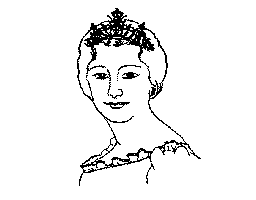

ティアラ [1]  tiara

tiara (1)宝石をちりばめた冠形の女性用髪飾り。

(2)ローマ教皇の三重冠。

ティアラ(1)

(1)宝石をちりばめた冠形の女性用髪飾り。

(2)ローマ教皇の三重冠。

ティアラ(1)

[図]

[図]

tiara

tiara (1)宝石をちりばめた冠形の女性用髪飾り。

(2)ローマ教皇の三重冠。

ティアラ(1)

(1)宝石をちりばめた冠形の女性用髪飾り。

(2)ローマ教皇の三重冠。

ティアラ(1)

[図]

[図]

てい-あん【定案】🔗⭐🔉

てい-あん [0] 【定案】

定まった考え。「未だ―を得ない」

てい-あん【提案】🔗⭐🔉

てい-あん [0] 【提案】 (名)スル

議案・考えなどを出すこと。また,その議案・考え。「議事の打ち切りを―する」

ていあん-けん【提案権】🔗⭐🔉

ていあん-けん [3] 【提案権】

議案を提出する権利。

ていあん-せいど【提案制度】🔗⭐🔉

ていあん-せいど [5] 【提案制度】

従業員から業務改善の提案を求め,経営合理化に役立てる制度。

ティー T ・ t

T ・ t 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ティー [1]  T ・ t

T ・ t  (1)英語のアルファベットの第二〇字。テー。

(2)質量の単位トン(ton)を表す記号( t )。

(3)温度(temperature)を表す記号。摂氏は

(1)英語のアルファベットの第二〇字。テー。

(2)質量の単位トン(ton)を表す記号( t )。

(3)温度(temperature)を表す記号。摂氏は  ,絶対温度は

,絶対温度は  。

(4)テラ(tera)を表す記号( T )。

。

(4)テラ(tera)を表す記号( T )。

T ・ t

T ・ t  (1)英語のアルファベットの第二〇字。テー。

(2)質量の単位トン(ton)を表す記号( t )。

(3)温度(temperature)を表す記号。摂氏は

(1)英語のアルファベットの第二〇字。テー。

(2)質量の単位トン(ton)を表す記号( t )。

(3)温度(temperature)を表す記号。摂氏は  ,絶対温度は

,絶対温度は  。

(4)テラ(tera)を表す記号( T )。

。

(4)テラ(tera)を表す記号( T )。

ティー tea

tea 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ティー [1]  tea

tea 茶。紅茶。「―タイム」

茶。紅茶。「―タイム」

tea

tea 茶。紅茶。「―タイム」

茶。紅茶。「―タイム」

ティー tee

tee 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ティー [1]  tee

tee 台座。特に,ゴルフで,球を置く台座。ティー-グラウンドのこともいう。

台座。特に,ゴルフで,球を置く台座。ティー-グラウンドのこともいう。

tee

tee 台座。特に,ゴルフで,球を置く台座。ティー-グラウンドのこともいう。

台座。特に,ゴルフで,球を置く台座。ティー-グラウンドのこともいう。

てい-い【廷尉】🔗⭐🔉

てい-い ― [1] 【廷尉】

(1)中国の官名。九卿の一。秦の司法官。漢以後,大理とも称した。

(2)検非違使の佐(スケ)・尉(ジヨウ)の唐名。

[1] 【廷尉】

(1)中国の官名。九卿の一。秦の司法官。漢以後,大理とも称した。

(2)検非違使の佐(スケ)・尉(ジヨウ)の唐名。

[1] 【廷尉】

(1)中国の官名。九卿の一。秦の司法官。漢以後,大理とも称した。

(2)検非違使の佐(スケ)・尉(ジヨウ)の唐名。

[1] 【廷尉】

(1)中国の官名。九卿の一。秦の司法官。漢以後,大理とも称した。

(2)検非違使の佐(スケ)・尉(ジヨウ)の唐名。

てい-い【定位】🔗⭐🔉

てい-い ― [1] 【定位】 (名)スル

(1)事物の位置・姿勢などを定めること。また,その定められた位置・姿勢など。

(2)生物が身体の空間的位置や姿勢を能動的に定めること。また,その位置や姿勢。

(3)測定器などで,一定の大きさの入力が加えられたとき,または入力が一定の大きさだけ変化した場合,出力がそれに対応した状態に落ち着くこと。

[1] 【定位】 (名)スル

(1)事物の位置・姿勢などを定めること。また,その定められた位置・姿勢など。

(2)生物が身体の空間的位置や姿勢を能動的に定めること。また,その位置や姿勢。

(3)測定器などで,一定の大きさの入力が加えられたとき,または入力が一定の大きさだけ変化した場合,出力がそれに対応した状態に落ち着くこと。

[1] 【定位】 (名)スル

(1)事物の位置・姿勢などを定めること。また,その定められた位置・姿勢など。

(2)生物が身体の空間的位置や姿勢を能動的に定めること。また,その位置や姿勢。

(3)測定器などで,一定の大きさの入力が加えられたとき,または入力が一定の大きさだけ変化した場合,出力がそれに対応した状態に落ち着くこと。

[1] 【定位】 (名)スル

(1)事物の位置・姿勢などを定めること。また,その定められた位置・姿勢など。

(2)生物が身体の空間的位置や姿勢を能動的に定めること。また,その位置や姿勢。

(3)測定器などで,一定の大きさの入力が加えられたとき,または入力が一定の大きさだけ変化した場合,出力がそれに対応した状態に落ち着くこと。

てい-い【帝位】🔗⭐🔉

てい-い ― [1] 【帝位】

皇帝や天皇の位。「―を継承する」

[1] 【帝位】

皇帝や天皇の位。「―を継承する」

[1] 【帝位】

皇帝や天皇の位。「―を継承する」

[1] 【帝位】

皇帝や天皇の位。「―を継承する」

てい-い【帝威】🔗⭐🔉

てい-い ― [1] 【帝威】

天子の威光。

[1] 【帝威】

天子の威光。

[1] 【帝威】

天子の威光。

[1] 【帝威】

天子の威光。

てい-い【涕洟】🔗⭐🔉

てい-い [1] 【涕洟】

涙と鼻水。

てい-い【程頤】🔗⭐🔉

てい-い 【程頤】

(1033-1107) 中国,北宋の儒学者。号は伊川(イセン)。周敦頤(シユウトンイ)に学び,六経に精通し理気二元論を立て,朱熹(シユキ)に大きな影響を与えた。兄の程 (テイコウ)とともに二程子といわれる。著「易伝」「伊川先生文集」など。

(テイコウ)とともに二程子といわれる。著「易伝」「伊川先生文集」など。

(テイコウ)とともに二程子といわれる。著「易伝」「伊川先生文集」など。

(テイコウ)とともに二程子といわれる。著「易伝」「伊川先生文集」など。

て【手】(和英)🔗⭐🔉

て【手】

a hand;→英和

an arm (腕);→英和

a paw (犬・猫の);→英和

[人手]a hand;→英和

a man;→英和

a handle (柄);→英和

[手段・方法]a way;→英和

a means;→英和

a trick (相撲の);→英和

a move (将棋の);→英和

ahand (トランプの);[筆跡]a hand;→英和

handwriting.→英和

〜が足りない be short of hands.〜がとどく reach.→英和

〜が省ける savetrouble.〜が早い be a wolf;→英和

be lightfingered (手癖が悪い).

〜がふさがって(あいて)いる be busy (free).〜が回る be on the track(警察の).→英和

〜が回らぬ be too busy.

〜に余る[を焼く] be too much;have trouble.

〜に入れる get;→英和

win;→英和

be available.〜に手をとって hand in hand.〜につかない have no heart.

〜に取るように clearly.〜に乗る be taken in.〜にはいる come to hand.

〜に渡る pass[fall]into the hands of.〜のかかる troublesome;→英和

difficult.→英和

〜の甲(ひら) the back (palm) of the hand.〜のこんだ complicated;→英和

elaborate.→英和

〜のつけようがない can do nothing.〜もなく quite easily.〜も足も出ない be helpless.〜をあげる raise one's hand;give up (あきらめる).

〜を打つ do something;take steps.〜を貸す help.→英和

〜を切る break;→英和

wash one's hands.

〜を組んで in cooperation[league]with.〜を染める try one's hands.

〜を出す ⇒手出し.

〜を尽す try every possible means.〜をつける put one's hand to (着手);make free with(金に);pocket (同上);→英和

become intimate(女に).

〜をつなぐ join hands.〜を抜く scamp one's work;do careless work.〜を引く leadby the hand;withdraw (引退);→英和

back out(事業などから).

てあい【手合】(和英)🔗⭐🔉

てあか【手垢のついた】(和英)🔗⭐🔉

てあか【手垢のついた】

thumbed.

てあし【手足】(和英)🔗⭐🔉

てあし【手足】

hands and feet;hand and foot.〜となって働く be at a person's beck and call.

てあたりしだい【手当り次第に】(和英)🔗⭐🔉

てあたりしだい【手当り次第に】

at random.

てあて【手当】(和英)🔗⭐🔉

てあみ【手編の】(和英)🔗⭐🔉

てあみ【手編の】

hand-knit.

てあみ【手網】(和英)🔗⭐🔉

てあみ【手網】

a hand net.

てい【体のよい】(和英)🔗⭐🔉

ていあつ【低圧】(和英)🔗⭐🔉

ていあつ【低圧】

low pressure;low voltage (電圧).

ていい【帝位】(和英)🔗⭐🔉

ていい【帝位】

the (Imperial) throne.

大辞林に「て」で始まるの検索結果 1-92。もっと読み込む