複数辞典一括検索+![]()

![]()

ぼろ【梵論・暮露】🔗⭐🔉

ぼろ [1] 【梵論・暮露】

有髪の乞食坊主の一種。中世末期にはその中から尺八を吹く薦僧(コモソウ)(虚無僧(コムソウ)の前身)が現れたので,薦僧・虚無僧の異名としても用いられた。ぼろぼろ。梵論子(ボロンジ)。梵字(ボンジ)。「もしこの御中にいろをし房と申す―やおはします/徒然 115」

ぼろ-ぼろ【梵論梵論】🔗⭐🔉

ぼろ-ぼろ 【梵論梵論】

「ぼろ(梵論)」に同じ。「―多く集まりて,九品の念仏を申しけるに/徒然 115」

ぼろん-じ【梵論子】🔗⭐🔉

ぼろん-じ [2] 【梵論子】

「ぼろ(梵論)」に同じ。

ぼん-おう【梵王】🔗⭐🔉

ぼん-おう ―ワウ 【梵王】

⇒梵天(ボンテン)(1)

ぼん-おん【梵音】🔗⭐🔉

ぼん-おん [0] 【梵音】

〔仏〕

〔「ぼんのん」とも〕

(1)梵天王の発する清浄な音声。

(2)声明(シヨウミヨウ)の一種。清浄な音声で仏法僧の徳をたたえる偈頌(ゲジユ)で,四箇(シカ)の法要で散華の次に唱える。

(3)読経の声。

(4)梵語の発音・音声。

ぼんが-いちにょ【梵我一如】🔗⭐🔉

ぼんが-いちにょ [1]-[2] 【梵我一如】

〔仏〕 宇宙の根本原理であるブラフマン(梵)と個人の本体であるアートマン(我)とが同一不二であること。インドの正統バラモン教思想の根本原理。

ぼん-がく【梵学】🔗⭐🔉

ぼん-がく [0] 【梵学】

(1)仏教に関する学問。

(2)梵語の学問。

ぼん-ぎょう【梵行】🔗⭐🔉

ぼん-ぎょう ―ギヤウ [0] 【梵行】

仏道の修行。特に性欲を断つ行法。

ぼん-ぐう【梵宮】🔗⭐🔉

ぼん-ぐう [3] 【梵宮】

(1)梵天の宮殿。

(2)寺。寺院。

ぼん-さい【梵妻】🔗⭐🔉

ぼん-さい [0] 【梵妻】

僧の妻。大黒(ダイコク)。

ぼん-し【梵志】🔗⭐🔉

ぼん-し [0] 【梵志】

〔「ぼんじ」とも。梵(ブラフマン)を志す者の意〕

(1)バラモンの別名。

(2)転じて,バラモン階級出身の僧。

ぼん-じ【梵字】🔗⭐🔉

ぼん-じ [0] 【梵字】

(1)梵語(サンスクリット)の表記に用いられた文字の総称。悉曇(シツタン)文字・デーバナーガリー文字など。

(2)「ぼろ(梵論)」に同じ。「ぼろんじ・―・漢字など云ける者/徒然 115」

ぼんしゅん【梵舜】🔗⭐🔉

ぼんしゅん 【梵舜】

(1553-1632) 江戸初期の神道家。号,神竜院。豊国神社創建に参画し,神宮寺別当となる。徳川家康の信任を得,神道の普及に貢献。

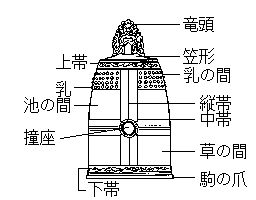

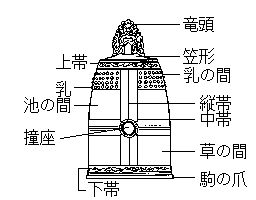

ぼん-しょう【梵鐘】🔗⭐🔉

ぼん-しょう [0] 【梵鐘】

寺院の鐘楼の釣り鐘。青銅製が多く,撞木(シユモク)で打ち鳴らす。洪鐘・蒲牢(ホロウ)・鯨鐘・巨鯨・華鯨・長鯨など多くの異名がある。

梵鐘

[図]

[図]

[図]

[図]

ぼん-ぜい【梵砌】🔗⭐🔉

ぼん-ぜい [0] 【梵砌】

寺院。寺院の境内。

ぼん-せつ【梵刹】🔗⭐🔉

ぼん-せつ [0] 【梵刹】

〔梵 brahma-k etra〕〔清浄な国土を意味する梵語の音写〕

寺。寺院。ぼんさつ。

etra〕〔清浄な国土を意味する梵語の音写〕

寺。寺院。ぼんさつ。

etra〕〔清浄な国土を意味する梵語の音写〕

寺。寺院。ぼんさつ。

etra〕〔清浄な国土を意味する梵語の音写〕

寺。寺院。ぼんさつ。

ぼん-そう【梵僧】🔗⭐🔉

ぼん-そう [0] 【梵僧】

〔仏〕

(1)戒律を守って清浄な行を修する僧。

(2)僧。

(3)インドの僧。

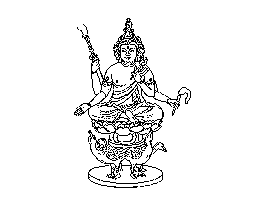

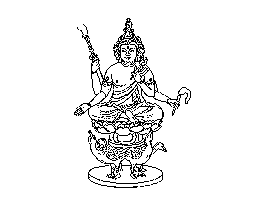

ぼん-てん【梵天】🔗⭐🔉

ぼん-てん 【梵天】

〔「ぼんでん」とも〕

(1)〔梵 Brahma〕

色界の初禅天の王。本来はバラモン教で根本原理を人格化した最高神であったが,仏教に取り入れられて正法護持の神とされる。大梵天。梵王(ボンオウ)。梵天王(ボンテンオウ)。婆羅門(バラモン)天。

→ブラフマン

(2){(1)}の住む天。色界の初禅天。

(3)〔「ほて{(3)}」の転か〕

御幣(ゴヘイ)。幣帛(ヘイハク)。頭屋(トウヤ)の標識にしたり,神幸や山伏の峰入り行列の先頭に立てたりする。梵天祭として二月一六,一七日に秋田県横手市で行われるものなどが有名。[季]春。

(4)漁具につける浮標。延縄(ハエナワ)や流し網などにつけるガラス球の類。

梵天(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

ぼんてん-うり【梵天瓜】🔗⭐🔉

ぼんてん-うり [5] 【梵天瓜】

マクワウリの異名。

ぼんてん-おう【梵天王】🔗⭐🔉

ぼんてん-おう ―ワウ 【梵天王】

〔「ぼんてんのう」とも〕

「梵天(ボンテン){(1)}」に同じ。

ぼんてん-か【梵天花】🔗⭐🔉

ぼんてん-か ―クワ [3] 【梵天花】

アオイ科の草本状の低木。暖地に生える。茎は高さ約1メートル。葉は掌状に五深裂する。秋,上方の葉腋(ヨウエキ)に紅色の小五弁花を開く。

ぼんてん-こく【梵天国】🔗⭐🔉

ぼんてん-こく 【梵天国】

〔「ぼんでんこく」とも〕

(1)御伽草子。室町期の成立。梵天王の姫と結婚した主人公中納言が,帝の難題を退け,また羅刹国に連れ去られた妻を助け出す物語。のちに古浄瑠璃・説経節などとしても広く行われた。

(2)〔江戸初期の浄瑠璃興行で,一日の興行の終わりに必ず(1)を語る習慣があったことから〕

物事の終わり。「たとひこの身は―になるとも/松の葉」

(3)〔(2)から転じて〕

主人などから追放されること。「やきもちのやの字もあると,忽ち―さ/滑稽本・浮世床 2」

ぼんとうあん【梵灯庵】🔗⭐🔉

ぼんとうあん 【梵灯庵】

(1349-?) 室町初期の連歌師。姓は朝山。もと足利義満の臣。和歌を冷泉為秀に,連歌を二条良基に学ぶ。救済(キユウセイ)・周阿・良基没後の連歌衰退期における数少ない名手。著「長短抄」「梵灯庵主返答書」など。

ぼん-ぶん【梵文】🔗⭐🔉

ぼん-ぶん [0] 【梵文】

梵語で書かれた文章や経文。

ぼんもう【梵網】🔗⭐🔉

ぼんもう ボンマウ 【梵網】

〔仏〕「梵網経」の略。

ぼんもう-え【梵網会】🔗⭐🔉

ぼんもう-え ボンマウ [3] 【梵網会】

梵網経を講讃する法会(ホウエ)。

[3] 【梵網会】

梵網経を講讃する法会(ホウエ)。

[3] 【梵網会】

梵網経を講讃する法会(ホウエ)。

[3] 【梵網会】

梵網経を講讃する法会(ホウエ)。

ぼんもう-きょう【梵網経】🔗⭐🔉

ぼんもう-きょう ボンマウキヤウ 【梵網経】

二巻。鳩摩羅什(クマラジユウ)訳と伝えるが,五世紀後半に中国で成立したとする学説が有力。仏性の自覚に基づく大乗独自の戒律を説く。梵網経盧舎那仏説菩薩心地戒品第十。梵網菩薩戒経。菩薩戒本。

→円頓戒(エンドンカイ)

ぼんもう-ぼさつかい【梵網菩薩戒】🔗⭐🔉

ぼんもう-ぼさつかい ボンマウ― [7] 【梵網菩薩戒】

梵網経に説かれ,大乗仏教の戒律の中心をなす十重禁戒と四十八軽戒。梵網戒。

ぼん-らん【梵卵】🔗⭐🔉

ぼん-らん [0] 【梵卵】

古代インドの宇宙説の一。そこから世界が生まれたとされる卵。

ぼんご【梵語】(和英)🔗⭐🔉

ぼんご【梵語】

Sanskrit.→英和

大辞林に「梵」で始まるの検索結果 1-36。