複数辞典一括検索+![]()

![]()

かさ【笠・傘】🔗⭐🔉

かさ [1] 【笠・傘】

(1)雨雪・日光を防ぐために頭に直接かぶるもの。菅(スゲ)・藺(イ)などで編んで作る。かぶりがさ。《笠》

→笠の台

(2){(1)}と同じ目的で頭上にかざすもの。中心点から放射状に骨を出し,布地や油紙を張り,柄をつけ,折り畳みできるようにしたもの。こうもり傘・唐傘・日傘などの総称。《傘》「―を差す」

(3)

(1)

(2)の恰好(カツコウ)をしたもの。「電気の―」「キノコの―」

(4)おおい守るもののたとえ。「権力を―にいばりちらす」「核の―」

(5)椀(ワン)などのふた。「―を取て,御めしの上をばとらず/今川大双紙」

(6)筆のさや。筆帽。

(7)家紋の一。{(1)(2)}をかたどったもの。

傘(7)

[図]

[図]

[図]

[図]

かさ=に 着る🔗⭐🔉

着る🔗⭐🔉

――に 着る

(1)微力な者が権勢者の後援を頼りにして威張る。「親の権威を―

着る

(1)微力な者が権勢者の後援を頼りにして威張る。「親の権威を― 着る」

(2)自分の施した恩徳をいいことにして威張る。

着る」

(2)自分の施した恩徳をいいことにして威張る。

着る

(1)微力な者が権勢者の後援を頼りにして威張る。「親の権威を―

着る

(1)微力な者が権勢者の後援を頼りにして威張る。「親の権威を― 着る」

(2)自分の施した恩徳をいいことにして威張る。

着る」

(2)自分の施した恩徳をいいことにして威張る。

かさ【笠】🔗⭐🔉

かさ 【笠】

姓氏の一。

かさ-の-いらつめ【笠女郎】🔗⭐🔉

かさ-の-いらつめ 【笠女郎】

女流万葉歌人。万葉集に大伴家持との相聞歌二九首が見える。軽妙機知に富んだ歌が多い。生没年未詳。

かさ-の-かなむら【笠金村】🔗⭐🔉

かさ-の-かなむら 【笠金村】

万葉歌人。従駕の歌が多く,聖武朝の宮廷歌人と思われる。万葉集に「笠朝臣金村歌集」の名が見えるが伝わらない。生没年未詳。

かさ-あて【笠当て】🔗⭐🔉

かさ-あて [2] 【笠当て】

かぶり笠の内側の,頭にあたる所につける小さい布団のようなもの。

かさ-いし【笠石】🔗⭐🔉

かさ-いし [2] 【笠石】

(1)石灯籠の火袋の上にかぶせる笠状の石。笠。

(2)石や煉瓦などの塀や手すりの上にかぶせ,壁体の頂上を保護する石。冠石(カムリイシ)。

かさ-いた【笠板】🔗⭐🔉

かさ-いた [0][2] 【笠板】

戸袋などの上部にかぶせる板。

かさおか【笠岡】🔗⭐🔉

かさおか カサヲカ 【笠岡】

岡山県南西端,瀬戸内海に臨む市。鉄鋼・化学肥料・食品加工・家具製造などの工業が盛ん。カブトガニ繁殖地で有名。

かさ-おどり【傘踊り・笠踊り】🔗⭐🔉

かさ-おどり ―ヲドリ [3] 【傘踊り・笠踊り】

(1)かぶり笠・唐傘を手にして踊る踊り。

(2)鳥取県地方の芸能。近世末期の雨乞い踊りに起源をもち,色紙で飾った傘をまわしつつ貝殻節・大津絵節などに合わせて踊る。

かさ-がい【笠貝】🔗⭐🔉

かさ-がい ―ガヒ [2] 【笠貝】

(1)海産の巻貝。殻は巻かずに笠を伏せたような形で,殻長8センチメートル,殻高4センチメートル内外。表面は淡黄褐色。小笠原諸島に分布。

(2)殻の形が笠に似ている貝の俗称。ヨメガカサ・カモガイなど。

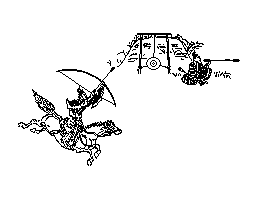

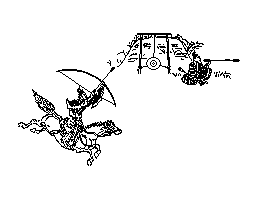

かさ-がけ【笠懸】🔗⭐🔉

かさ-がけ [0][4] 【笠懸】

〔「かさかけ」とも〕

平安時代以来,長く行われた射芸の一。馬に乗って走りながら,2,30メートルの距離から的を射るもの。的は初め笠を用いたが,のちには円板に革を張り,中にわらなどを入れて膨らませたものを用いた。矢は蟇目(ヒキメ)を使う。的間が小笠懸より遠いので,遠笠懸ともいう。

笠懸

[図]

[図]

[図]

[図]

かさがけ-ひきめ【笠懸蟇目】🔗⭐🔉

かさがけ-ひきめ [5] 【笠懸蟇目】

笠懸で用いる蟇目。犬追物(イヌオウモノ)のものよりは小さく,挫目(ヒシギメ)と呼ばれる縦筋が彫ってある。

かさ-が-たけ【笠ヶ岳】🔗⭐🔉

かさ-が-たけ 【笠ヶ岳】

岐阜県北東端,飛騨(ヒダ)山脈南西部にある山。海抜2897メートル。飛騨の名山。

かさぎ-ぞり【笠木反り】🔗⭐🔉

かさぎ-ぞり [0] 【笠木反り】

太刀・刀で,反りの中心が刀身の中程にあり,鳥居の笠木のような反りをなすもの。京物に多い。京反り。鳥居反(トリイゾ)り。

かさぎ【笠置】🔗⭐🔉

かさぎ 【笠置】

京都府南端,相楽(ソウラク)郡の町。

かさぎ-がた-どうろう【笠置形灯籠】🔗⭐🔉

かさぎ-がた-どうろう [6] 【笠置形灯籠】

石灯籠の一種。擬宝珠柱の上部に火袋を設けた形のもの。笠置山にあった道標をかたどったといわれる。庭園で用いる。

かさぎ-でら【笠置寺】🔗⭐🔉

かさぎ-でら 【笠置寺】

笠置山上にある真言宗智山派の寺。山号は鹿鷺山。天武天皇の創建と伝える。古くから修験道の修行道場であり,弥勒信仰でも知られる。元弘の変の際,後醍醐天皇の行在所(アンザイシヨ)が置かれた。弥勒菩薩などの磨崖仏(マガイブツ)がある。

かさぎ-やま【笠置山】🔗⭐🔉

かさぎ-やま 【笠置山】

笠置町南部にある山。海抜324メートル。木津川峡谷に臨む。山頂に笠置寺がある。

かさぎ-れんが【笠着連歌】🔗⭐🔉

かさぎ-れんが [4] 【笠着連歌】

中世以降,長く北野天満宮や太宰府天満宮などで行われた連歌の一体。特定の連衆のほかに,往来の誰でもが笠を着けたままで,座に加わったという。花の下(モト)連歌の遺風といわれる。伊勢神宮の法楽連歌などにあった。

かさ-ぐも【笠雲】🔗⭐🔉

かさ-ぐも [0] 【笠雲】

独立峰の山頂にかかる笠状の雲。天気の変わる前兆とみられる。帽子雲。

かさご【笠子】🔗⭐🔉

かさご [0][2] 【笠子】

(1)カサゴ目フサカサゴ科の海魚の総称。メバル・ソイ・メヌケ類など日本近海に約七〇種が分布。

(2){(1)}の一種。全長約25センチメートル。頭や背びれの棘(トゲ)が鋭い。体色は黒褐色から暗赤色まで多様で,小白点や暗褐色の複雑な斑(マダラ)がある。卵胎生。食用にして美味。釣りの対象魚。本州以南の岩礁帯に分布。ガシラ。アカメバル。ホゴ。

笠子(2)

[図]

[図]

[図]

[図]

かさ-じころ【笠錏】🔗⭐🔉

かさ-じころ [3] 【笠錏】

扁平に開いて,笠状になっている兜(カブト)の錏。中世に用いられた。

かさ-じぞう【笠地蔵】🔗⭐🔉

かさ-じぞう ―ヂザウ 【笠地蔵】

昔話の一。年越しの夜に,雪中の六地蔵に笠をかぶせてやった貧しい爺に,地蔵が米や金を持ってきてくれるというもの。

かさ-じるし【笠標】🔗⭐🔉

かさ-じるし [3] 【笠標】

戦場で敵味方の識別のために兜(カブト)に付ける目印。多く布を使う。

笠標

[図]

[図]

[図]

[図]

かさじるし-つけ-の-かん【笠標付けの鐶】🔗⭐🔉

かさじるし-つけ-の-かん ―クワン 【笠標付けの鐶】

兜の鉢の後部中央にある鐶。笠標を付けるためのものであるが,赤の総角(アゲマキ)も付けた。高勝鐶(コウシヨウカン)。

かさ-すげ【笠菅】🔗⭐🔉

かさ-すげ [2] 【笠菅】

カヤツリグサ科の多年草。水辺や湿地に群生する。高さ約1メートル。茎は三角柱状。葉は広線形で長く,ざらつく。晩春,雄花穂を頂生し,その下に数本の雌花穂を斜出する。葉で蓑(ミノ)・笠・縄などを作る。スゲ。

かさ-づけ【笠付け】🔗⭐🔉

かさ-づけ [0] 【笠付け】

「冠付(カムリヅ)け」の上方での称。

かさでら【笠寺】🔗⭐🔉

かさでら 【笠寺】

名古屋市南区にある町名。昔話「笠地蔵」で知られる笠覆寺(リユウフクジ)(通称,笠寺・笠寺観音)がある。

かさ-とがめ【笠咎め】🔗⭐🔉

かさ-とがめ 【笠咎め】

身分の高い人の前を笠をかぶったままで通り過ぎる無礼をとがめること。

かさとり-やま【笠取山】🔗⭐🔉

かさとり-やま 【笠取山】

京都府宇治市北東部にある山。海抜371メートル。((歌枕))「雨ふれど露ももらじを笠取の山はいかでかもみぢそめけむ/古今(秋下)」

かさ-ぬい【笠縫い】🔗⭐🔉

かさ-ぬい ―ヌヒ [2] 【笠縫い】

菅笠(スゲガサ)などを糸で縫って作ること。また,その人。

かさのした【笠の下】🔗⭐🔉

かさのした 【笠の下】

狂言「地蔵舞(ジゾウマイ)」の別名。

かさ-の-だい【笠の台】🔗⭐🔉

かさ-の-だい 【笠の台】

〔笠をのせる台の意〕

頭(アタマ)。

かさのだい=が飛・ぶ🔗⭐🔉

――が飛・ぶ

(1)首を斬られる。

(2)免職になる。

かさのだい=の生き別れ🔗⭐🔉

――の生き別れ

斬られて,首と胴とが別々になること。

かさ-の-ゆき【笠の雪】🔗⭐🔉

かさ-の-ゆき [1] 【笠の雪】

笠の上に降り積もった雪。重いもののたとえにもいう。

かさま【笠間】🔗⭐🔉

かさま 【笠間】

茨城県中部にある市。笠間稲荷の門前町から発達。笠間焼・稲田御影(ミカゲ)を産する。

かさ-まつ【笠松】🔗⭐🔉

かさ-まつ [2] 【笠松】

(1)枝が四方に広がって,笠のようにみえる松。

(2){(1)}を図案化した紋・文様。

かさまつ【笠松】🔗⭐🔉

かさまつ 【笠松】

岐阜県南部,羽島郡の町。かつて木曾川の水運で栄え,近世には美濃代官所があった。美濃縞の原産地で,織物業が盛ん。

かさもり-おせん【笠森お仙】🔗⭐🔉

かさもり-おせん 【笠森お仙】

(1)江戸谷中,笠森稲荷地内の茶屋の娘。明和(1764-1772)頃の錦絵に描かれた柳腰で知られた美人。

(2)歌舞伎「怪談月笠森」の通称。世話物。河竹黙阿弥作。1865年江戸守田座初演。{(1)}をモデルとし,殺された姉の仇(アダ)を討つ筋に脚色。

大辞林に「笠」で始まるの検索結果 1-43。