複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (61)

かさ【笠】🔗⭐🔉

かさ【笠】

①雨・雪を防いだり日光をさえぎったりするために頭にかぶるもの。かぶりがさ。万葉集12「蓑みの―着ずて来ける人や誰」

②1の形をしたもの。石灯籠いしどうろう・松茸・ランプなどの上部をいう。

③椀のふた。

④筆のさや。

⑤紋所の名。笠をかたどったもの。

笠

⇒笠に着る

⇒笠に着る

⇒笠に着る

⇒笠に着る

かさ【笠】(姓氏)🔗⭐🔉

かさ【笠】

姓氏の一つ。

⇒かさ‐の‐いらつめ【笠女郎】

⇒かさ‐の‐かなむら【笠金村】

かさ‐あて【笠当て】🔗⭐🔉

かさ‐あて【笠当て】

笠の裏面の、頭にあたる所につける小さいふとんのようなもの。かりて。

かさ‐いし【笠石】🔗⭐🔉

かさ‐いし【笠石】

煉瓦や石材の構造物または塀などの上にかぶらせる石。冠石かむりいし。

かさ‐いた【笠板】🔗⭐🔉

かさ‐いた【笠板】

戸袋などの上部をおおう板。

かさおか【笠岡】‥ヲカ🔗⭐🔉

かさおか【笠岡】‥ヲカ

岡山県南西端の市。人造真珠・麦藁帽子を産する。笠岡湾はカブトガニの生息地で、天然記念物。人口5万7千。

かさ‐おどり【傘踊・笠踊】‥ヲドリ🔗⭐🔉

かさ‐おどり【傘踊・笠踊】‥ヲドリ

日傘・花傘・蛇の目傘、またかぶり笠を持っておどる踊。「道成寺」の笠踊は有名。からかさ踊。花笠踊。

かさ‐がい【笠貝】‥ガヒ🔗⭐🔉

かさ‐がい【笠貝】‥ガヒ

ツタノハガイ科の一種。陣笠形で、殻長9センチメートルに及ぶ。表面には顆粒状の放射肋が密に並ぶ。小笠原諸島特産で、天然記念物。また、広くは陣笠形をした巻貝の総称。

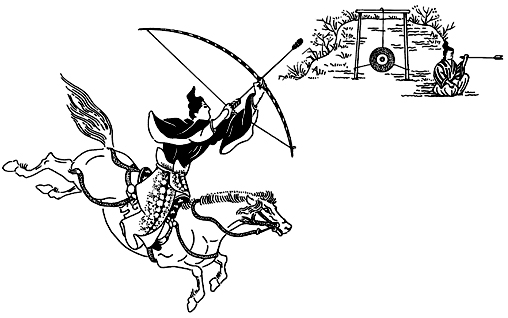

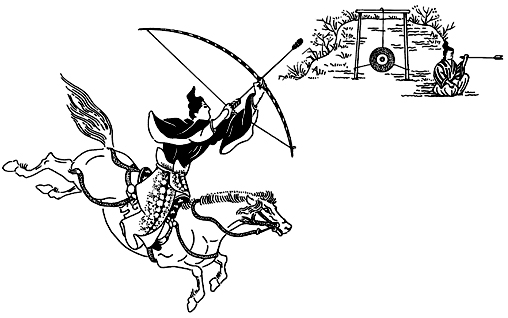

かさ‐がけ【笠懸】🔗⭐🔉

かさ‐がけ【笠懸】

平安時代の末から行われた騎射の一種。垜あずちに射手の綾藺笠あやいがさをかけて、遠矢を射るもの。のちには、笠の代りに革の中にわらを入れたものを的とした。弓は塗弓、三所籐みところどう。矢は蟇目ひきめ。的との距離は、弦をかけないはずし弓の長さで10張伏せた程度。小笠懸・遠笠懸・神事笠懸などがある。

笠懸

⇒かさがけ‐うま【笠懸馬】

⇒かさがけ‐の【笠懸野】

⇒かさがけ‐ひきめ【笠懸蟇目】

⇒かさがけ‐うま【笠懸馬】

⇒かさがけ‐の【笠懸野】

⇒かさがけ‐ひきめ【笠懸蟇目】

⇒かさがけ‐うま【笠懸馬】

⇒かさがけ‐の【笠懸野】

⇒かさがけ‐ひきめ【笠懸蟇目】

⇒かさがけ‐うま【笠懸馬】

⇒かさがけ‐の【笠懸野】

⇒かさがけ‐ひきめ【笠懸蟇目】

かさがけ‐うま【笠懸馬】🔗⭐🔉

かさがけ‐うま【笠懸馬】

笠懸の時に乗る馬。

⇒かさ‐がけ【笠懸】

かさがけ‐の【笠懸野】🔗⭐🔉

かさがけ‐の【笠懸野】

(源頼朝が笠懸を行なった地という)群馬県南東部にある野。渡良瀬川が形成した扇状地の名。

⇒かさ‐がけ【笠懸】

かさがけ‐ひきめ【笠懸蟇目】🔗⭐🔉

かさがけ‐ひきめ【笠懸蟇目】

笠懸に用いる蟇目の矢。桐・朴ほおの類で作り、中央の円周に縦筋を入れ、溜塗ためぬりとし、6孔を穿うがつ。

⇒かさ‐がけ【笠懸】

かさ‐が‐たけ【笠ヶ岳】🔗⭐🔉

かさ‐が‐たけ【笠ヶ岳】

岐阜県北東部、飛騨山脈南西部の山。標高2897メートル。山頂部は笠の形に似る。肩ヶ岳。

笠ケ岳

提供:オフィス史朗

かさ‐かぶせ【笠被せ】🔗⭐🔉

かさ‐かぶせ【笠被せ】

関東地方東部で、婚家に到着した嫁に門口で笠を被せる民俗。→笠はずし

かさ‐ぎ【笠木】🔗⭐🔉

かさ‐ぎ【笠木】

鳥居や門・板塀などの上にわたす横木。冠木かぶき。→鳥居(図)。

⇒かさぎ‐ぞり【笠木反り】

かさぎ【笠置】(地名)🔗⭐🔉

かさぎ【笠置】(姓氏)🔗⭐🔉

かさぎ【笠置】

姓氏の一つ。

⇒かさぎ‐しずこ【笠置シヅ子】

かさぎ‐おち【笠置落】🔗⭐🔉

かさぎ‐おち【笠置落】

「元弘げんこうの乱」参照。

⇒かさぎ【笠置】

かさぎがた‐とうろう【笠置形灯籠】🔗⭐🔉

かさぎがた‐とうろう【笠置形灯籠】

灯籠の一形式。もと笠置山の路しるべに立てたものにかたどる。

⇒かさぎ【笠置】

かさぎ‐しずこ【笠置シヅ子】‥シヅ‥🔗⭐🔉

かさぎ‐しずこ【笠置シヅ子】‥シヅ‥

歌手・女優。本名、亀井静子。香川県生れ。ヒット曲「東京ブギウギ」「買物ブギ」など。(1914〜1985)

⇒かさぎ【笠置】

かさぎ‐ぞり【笠木反り】🔗⭐🔉

かさぎ‐ぞり【笠木反り】

刀の反そりで、鳥居反とりいぞりのこと。

⇒かさ‐ぎ【笠木】

かさぎ‐でら【笠置寺】🔗⭐🔉

かさぎ‐でら【笠置寺】

笠置山にある真言宗の寺。大友皇子創建と伝え、中世には貞慶の入寺や弥勒信仰により栄えた。

⇒かさぎ【笠置】

かさぎ‐やま【笠置山】🔗⭐🔉

かさぎ‐やま【笠置山】

京都府南端部、笠置山脈北端の山。標高324メートル。木津川に臨み、山上の笠置城は要害の城郭で、後醍醐天皇の行在所が置かれた笠置寺がある。

笠置山

撮影:的場 啓

⇒かさぎ【笠置】

⇒かさぎ【笠置】

⇒かさぎ【笠置】

⇒かさぎ【笠置】

かさぎ‐れんが【笠着連歌】🔗⭐🔉

かさぎ‐れんが【笠着連歌】

中世以降、寺社の法楽ほうらく連歌で、着座の連衆れんじゅのほかに参詣人が立ったまま笠もぬがず自由に句をつけるもの。花本はなのもと連歌の遺物と考えられる。

かさ‐ぐも【笠雲】🔗⭐🔉

かさ‐ぐも【笠雲】

高山の頂にかかる笠状の雲。一尺八寸。

笠雲

撮影:高橋健司

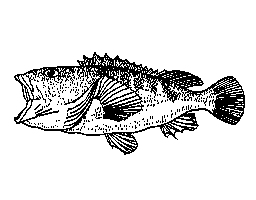

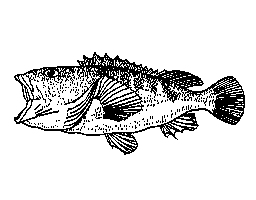

かさ‐ご【笠子】🔗⭐🔉

かさ‐ご【笠子】

フサカサゴ科の海産の硬骨魚。全長約20センチメートル。鯛型で、背びれ・臀びれの棘とげは強い。美しい紅色ないし黒褐色で、複雑な斑紋がある。胎生。国内各地沿岸に産し、美味。また、広くはフサカサゴ科魚類の総称。ミノカサゴ・メバル・ソイ・メヌケなど、日本に約100種以上。ガシラ。アカメバル。アンポンタン。アラカブ。物類称呼「笠子魚、かさご」

かさご

カサゴ

提供:東京動物園協会

カサゴ

提供:東京動物園協会

ミノカサゴ

提供:東京動物園協会

ミノカサゴ

提供:東京動物園協会

カサゴ

提供:東京動物園協会

カサゴ

提供:東京動物園協会

ミノカサゴ

提供:東京動物園協会

ミノカサゴ

提供:東京動物園協会

かささ‐の‐みさき【笠狭崎】🔗⭐🔉

かささ‐の‐みさき【笠狭崎】

記紀神話で瓊瓊杵尊ににぎのみことが降臨後とどまった所。伝承地は鹿児島県南さつま市笠沙町の野間崎。

かさ‐しぐれ【笠時雨】🔗⭐🔉

かさ‐しぐれ【笠時雨】

笠の上に降りかかるしぐれ。「この海に草鞋わらんじ捨てん―」(芭蕉)

かさ‐じころ【笠錏】🔗⭐🔉

かさ‐じころ【笠錏】

扁平にした兜かぶとの錏。

かさ‐じるし【笠標・笠符】🔗⭐🔉

かさ‐じるし【笠標・笠符】

①戦陣で味方の目じるしに兜かぶとなどにつけた標識。多くは小旗を用いた。太平記9「その旗の文、―に皆一番と云ふ文字を書いたりける」

笠標

②目じるし。標的。

⇒かさじるしつけ‐の‐かん【笠標付の鐶】

②目じるし。標的。

⇒かさじるしつけ‐の‐かん【笠標付の鐶】

②目じるし。標的。

⇒かさじるしつけ‐の‐かん【笠標付の鐶】

②目じるし。標的。

⇒かさじるしつけ‐の‐かん【笠標付の鐶】

かさじるしつけ‐の‐かん【笠標付の鐶】‥クワン🔗⭐🔉

かさじるしつけ‐の‐かん【笠標付の鐶】‥クワン

兜かぶとの鉢の後の中央の鐶。これに総角あげまきや笠標をつけた。高勝鐶こうしょうかん。

⇒かさ‐じるし【笠標・笠符】

かさ‐すげ【笠菅】🔗⭐🔉

かさ‐すげ【笠菅】

スゲの一種。水田に栽培。高さ約1メートル。茎は三稜形、葉は細く堅く、手などを切りやすい。夏、長大な花穂を出す。秋、刈り乾して笠・蓑みのを作るのに用いる。ミノスゲ。

かさ‐づけ【笠付】🔗⭐🔉

かさ‐づけ【笠付】

〔文〕(→)冠付かむりづけに同じ。

かさ‐とがめ【笠咎め】🔗⭐🔉

かさ‐とがめ【笠咎め】

途中で行きあった者が笠をかぶったままで通り過ぎたり、また、人の笠が自分の笠に触れたのを無礼としてとがめること。

かさとり‐やま【笠取山】🔗⭐🔉

かさとり‐やま【笠取山】

京都府宇治市にある山。紅葉の名所。(歌枕)

○笠に着るかさにきる🔗⭐🔉

○笠に着るかさにきる

権勢あるものをたのんで威張る。また、自分の施した恩徳などをいいことにして勝手なことをするのにいう。

⇒かさ【笠】

かさ‐ぬい【笠縫】‥ヌヒ🔗⭐🔉

かさ‐ぬい【笠縫】‥ヌヒ

菅笠を糸で縫って作ること。また、その人。七十一番職人尽歌合「世に隠れなき―よ」

かさぬい‐の‐むら【笠縫邑】‥ヌヒ‥🔗⭐🔉

かさぬい‐の‐むら【笠縫邑】‥ヌヒ‥

日本書紀の伝承に、崇神天皇が天照大神を皇女豊鍬入姫とよすきいりひめに祭らせたと伝える所。遺称地が奈良県磯城郡にある。

かさぬう‐くさ【笠縫草】‥ヌフ‥🔗⭐🔉

かさぬう‐くさ【笠縫草】‥ヌフ‥

スゲの古名。

かさぬぎ‐どころ【笠脱ぎ所】🔗⭐🔉

かさぬぎ‐どころ【笠脱ぎ所】

(→)「ぬれわらじ(濡草鞋)」に同じ。

かさ‐の‐いらつめ【笠女郎】🔗⭐🔉

かさ‐の‐いらつめ【笠女郎】

万葉歌人。大伴家持やかもち若年の頃の愛人と見られ、作は序詞に富み優艶。

⇒かさ【笠】

かさ‐の‐かなむら【笠金村】🔗⭐🔉

かさ‐の‐かなむら【笠金村】

万葉歌人。733年(天平5)以前約20年間の作品が見られる。従駕の作が多い宮廷歌人。生没年未詳。

⇒かさ【笠】

かさ‐の‐かりて【笠の仮手】🔗⭐🔉

かさ‐の‐かりて【笠の仮手】

笠の内面の中央につけた円い輪で、笠紐をつけるもの。万葉集11「わぎもこが―」

かさのした【笠の下】🔗⭐🔉

かさのした【笠の下】

狂言。(→)「地蔵舞」に同じ。

かさ‐の‐だい【笠の台】🔗⭐🔉

かさ‐の‐だい【笠の台】

笠をかぶせる台。人の首をいう。

⇒笠の台が飛ぶ

⇒笠の台の生き別れ

○笠の台が飛ぶかさのだいがとぶ

首を斬られる。死罪になる。浄瑠璃、新版歌祭文「お前この銀取ると―ぞへ」

⇒かさ‐の‐だい【笠の台】

○笠の台の生き別れかさのだいのいきわかれ

斬られて首と胴とが離れる。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「悪く邪魔立てひろぐが最期、―」

⇒かさ‐の‐だい【笠の台】

○笠の台が飛ぶかさのだいがとぶ🔗⭐🔉

○笠の台が飛ぶかさのだいがとぶ

首を斬られる。死罪になる。浄瑠璃、新版歌祭文「お前この銀取ると―ぞへ」

⇒かさ‐の‐だい【笠の台】

○笠の台の生き別れかさのだいのいきわかれ🔗⭐🔉

○笠の台の生き別れかさのだいのいきわかれ

斬られて首と胴とが離れる。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「悪く邪魔立てひろぐが最期、―」

⇒かさ‐の‐だい【笠の台】

かさ‐の‐ゆき【笠の雪】

笠の上に降り積もった雪。また、重い物のたとえ。

かさ‐のり【傘海苔】

海産の緑藻アオサ藻綱。単細胞性。長さ約5センチメートルの細い柄の上部に、直径1センチメートルほどの円盤状の傘を生ずる。暖海性で、奄美諸島以南のサンゴ礁などに分布。細胞と核の機能を研究する実験材料として著名。

かさのり

かさ‐はぐるま【傘歯車】

平行でなく相交わる2軸間に回転力を伝達する傘形の歯車。ベベルギア。→歯車(図)

かさ‐はずし【笠はずし】‥ハヅシ

茨城県・福島県で、婚家に到着した嫁が門口でかぶってきた笠をはずす風習。→笠被かさかぶせ

かさ‐ばち【瘡鉢】

幼児などの頭にできる膿痂疹のうかしんのこと。頭瘡ずがさ。

かざ‐はな【風花】

(カザバナとも)

①初冬の風が立って雪または雨のちらちらと降ること。〈[季]冬〉。誹風柳多留7「―の内は居つづけ煮えきらず」

②晴天にちらつく雪。風上かざかみの降雪地から風に送られてまばらに飛来する雪。〈[季]冬〉

③「かざほろし」の異称。

かざはや【風早】

和歌山県日高郡美浜町三尾(古くは三穂)辺、および広島県東広島市安芸津町の三津湾奥部の古名。後者に、風早の地名が今も残る。(歌枕)

かさ‐はり【傘張り】

からかさを、骨に紙をはって作ること。また、その職人。

かさ‐ば・る【嵩張る】

〔自五〕

かさが増す。かさが大きい。かさむ。「―・った荷物」

かざ‐ひまち【風日待】

(→)風祭かざまつり1に同じ。

カザフ【Kazakh】

カザフスタンの旧称。

かざふき‐がらす【風吹烏】

(風に吹かれてただよう烏の意)遊里のひやかし客や、見すぼらしい浮浪人をあざけっていう語。かぜふきがらす。風来坊。

かさ‐ぶくろ【傘袋・笠袋】

傘を入れる袋。特に、中世以降、旅行や行列で長柄の傘を入れるのに用いた袋。また、編笠を入れる袋。

かざ‐ぶくろ【風袋・風嚢】

①風の神の持っているという袋。

②武具の指物さしものの一種。吹流しに似て裂け目なく、底があって袋になっているもの。

カザフスタン【Kazakhstan】

中央アジア北部の共和国。カスピ海から東トルキスタンまで広がる。地下資源に富み、牧畜も盛ん。1991年ソ連解体で独立。面積271万7000平方キロメートル。人口1501万3千(2004)。首都は97年アルマトゥイからアスタナ(旧称アクモラ)に移転。→CIS(図)

かさ‐ぶた【瘡蓋・痂】

はれもの・きずなどのなおるに従って、その上に生ずる皮。日葡辞書「カサフタ」

カサブランカ【Casablanca】

(スペイン語で「白い家」の意)アフリカ北西部、モロッコ中部大西洋岸の重要な港湾都市。人口338万9千(2000)。

カサブランカ

撮影:小松義夫

かさ‐はぐるま【傘歯車】

平行でなく相交わる2軸間に回転力を伝達する傘形の歯車。ベベルギア。→歯車(図)

かさ‐はずし【笠はずし】‥ハヅシ

茨城県・福島県で、婚家に到着した嫁が門口でかぶってきた笠をはずす風習。→笠被かさかぶせ

かさ‐ばち【瘡鉢】

幼児などの頭にできる膿痂疹のうかしんのこと。頭瘡ずがさ。

かざ‐はな【風花】

(カザバナとも)

①初冬の風が立って雪または雨のちらちらと降ること。〈[季]冬〉。誹風柳多留7「―の内は居つづけ煮えきらず」

②晴天にちらつく雪。風上かざかみの降雪地から風に送られてまばらに飛来する雪。〈[季]冬〉

③「かざほろし」の異称。

かざはや【風早】

和歌山県日高郡美浜町三尾(古くは三穂)辺、および広島県東広島市安芸津町の三津湾奥部の古名。後者に、風早の地名が今も残る。(歌枕)

かさ‐はり【傘張り】

からかさを、骨に紙をはって作ること。また、その職人。

かさ‐ば・る【嵩張る】

〔自五〕

かさが増す。かさが大きい。かさむ。「―・った荷物」

かざ‐ひまち【風日待】

(→)風祭かざまつり1に同じ。

カザフ【Kazakh】

カザフスタンの旧称。

かざふき‐がらす【風吹烏】

(風に吹かれてただよう烏の意)遊里のひやかし客や、見すぼらしい浮浪人をあざけっていう語。かぜふきがらす。風来坊。

かさ‐ぶくろ【傘袋・笠袋】

傘を入れる袋。特に、中世以降、旅行や行列で長柄の傘を入れるのに用いた袋。また、編笠を入れる袋。

かざ‐ぶくろ【風袋・風嚢】

①風の神の持っているという袋。

②武具の指物さしものの一種。吹流しに似て裂け目なく、底があって袋になっているもの。

カザフスタン【Kazakhstan】

中央アジア北部の共和国。カスピ海から東トルキスタンまで広がる。地下資源に富み、牧畜も盛ん。1991年ソ連解体で独立。面積271万7000平方キロメートル。人口1501万3千(2004)。首都は97年アルマトゥイからアスタナ(旧称アクモラ)に移転。→CIS(図)

かさ‐ぶた【瘡蓋・痂】

はれもの・きずなどのなおるに従って、その上に生ずる皮。日葡辞書「カサフタ」

カサブランカ【Casablanca】

(スペイン語で「白い家」の意)アフリカ北西部、モロッコ中部大西洋岸の重要な港湾都市。人口338万9千(2000)。

カサブランカ

撮影:小松義夫

かざ‐ふり【風振り】

舞などで、袖をかざして振ること。堀河百首冬「榊葉の霜うち払ふ袖の―」

かざ‐ぶるし【風震し】

風邪。引きかぜ。がいけ。

かさ‐ぼこ【傘鉾・笠鉾】

祭礼の飾り物の一つ。大きな傘の上に鉾・長刀なぎなた・造花などをとりつけたもの。

⇒かさぼこ‐ぐも【傘鉾雲】

⇒かさぼこ‐ざや【傘鉾鞘】

かさぼこ‐ぐも【傘鉾雲】

南の空に傘を開いたような形で現れる雲。風の前兆で、その破れた方から風が吹くという。

⇒かさ‐ぼこ【傘鉾・笠鉾】

かさぼこ‐ざや【傘鉾鞘】

槍の鞘の一種。傘を閉じたような形のもの。

⇒かさ‐ぼこ【傘鉾・笠鉾】

かざ‐ぼし【風乾し・風干し】

風にあてて物をかわかすこと。

かざ‐ほろし【風疿】

発熱のあとに生じる皮膚の発疹ほっしん。風邪によるものとされた。→ほろし(疿子)

かさま【笠間】

茨城県北西部にある市。もと牧野氏8万石の城下町。笠間稲荷の門前町・宿場町。笠間焼・建築石材を産出。人口8万1千。

笠間稲荷

撮影:関戸 勇

かざ‐ふり【風振り】

舞などで、袖をかざして振ること。堀河百首冬「榊葉の霜うち払ふ袖の―」

かざ‐ぶるし【風震し】

風邪。引きかぜ。がいけ。

かさ‐ぼこ【傘鉾・笠鉾】

祭礼の飾り物の一つ。大きな傘の上に鉾・長刀なぎなた・造花などをとりつけたもの。

⇒かさぼこ‐ぐも【傘鉾雲】

⇒かさぼこ‐ざや【傘鉾鞘】

かさぼこ‐ぐも【傘鉾雲】

南の空に傘を開いたような形で現れる雲。風の前兆で、その破れた方から風が吹くという。

⇒かさ‐ぼこ【傘鉾・笠鉾】

かさぼこ‐ざや【傘鉾鞘】

槍の鞘の一種。傘を閉じたような形のもの。

⇒かさ‐ぼこ【傘鉾・笠鉾】

かざ‐ぼし【風乾し・風干し】

風にあてて物をかわかすこと。

かざ‐ほろし【風疿】

発熱のあとに生じる皮膚の発疹ほっしん。風邪によるものとされた。→ほろし(疿子)

かさま【笠間】

茨城県北西部にある市。もと牧野氏8万石の城下町。笠間稲荷の門前町・宿場町。笠間焼・建築石材を産出。人口8万1千。

笠間稲荷

撮影:関戸 勇

かざ‐ま【風間】

①風のやんでいる間。かぜま。土佐日記「祈りくる―と思ふを」

②風の吹いている時。浮世風呂2「雨降、―には、転んだり何かいたさぬで」

③風の通るすき間。風穴。

④暴風雨で出漁のできない時。しけ。

かざ‐まけ【風負け】

樹木などが風圧に堪えられず、折れたり曲がったりすること。

かざ‐まち【風待ち】

船が出航しようとして港などで順風を待っていること。かぜまち。

かさ‐まつ【笠松】

枝が四方へ広がり垂れて、笠の形をした松。

かざ‐まつり【風祭】

①風を鎮めるため二百十日の前後に行う祭。風日待かざひまち。とうせんぼう。

②竜田または広瀬の神を祭って豊作を祈ること。かぜまつり。

かざ‐まど【風窓】

①風を通すために設けた窓。

②建物の床下の通風用に外壁の下部に設けた開口。

かざ‐まもり【風守り】

風の様子を見て出発の頃合を待つこと。万葉集3「―好くしていませ荒しその路」

かざみ【汗衫】

(字音カンサンの転)汗取りの単ひとえの短衣。平安時代以降、貴族の童女などの上衣となる。儀礼の童女の汗衫は闕腋けってき裾長で、濃袴こきのはかまに表袴うえのはかまを重ねる。

汗衫

かざ‐ま【風間】

①風のやんでいる間。かぜま。土佐日記「祈りくる―と思ふを」

②風の吹いている時。浮世風呂2「雨降、―には、転んだり何かいたさぬで」

③風の通るすき間。風穴。

④暴風雨で出漁のできない時。しけ。

かざ‐まけ【風負け】

樹木などが風圧に堪えられず、折れたり曲がったりすること。

かざ‐まち【風待ち】

船が出航しようとして港などで順風を待っていること。かぜまち。

かさ‐まつ【笠松】

枝が四方へ広がり垂れて、笠の形をした松。

かざ‐まつり【風祭】

①風を鎮めるため二百十日の前後に行う祭。風日待かざひまち。とうせんぼう。

②竜田または広瀬の神を祭って豊作を祈ること。かぜまつり。

かざ‐まど【風窓】

①風を通すために設けた窓。

②建物の床下の通風用に外壁の下部に設けた開口。

かざ‐まもり【風守り】

風の様子を見て出発の頃合を待つこと。万葉集3「―好くしていませ荒しその路」

かざみ【汗衫】

(字音カンサンの転)汗取りの単ひとえの短衣。平安時代以降、貴族の童女などの上衣となる。儀礼の童女の汗衫は闕腋けってき裾長で、濃袴こきのはかまに表袴うえのはかまを重ねる。

汗衫

かざ‐み【風見】

屋根または船の帆柱などに設け、風に従って向きを変えるようにして風の方向を知る具。鳥・船などの形のものがある。風向計。風信器。

⇒かざみ‐あんてい【風見安定】

⇒かざみ‐ぐさ【風見草】

⇒かざみ‐どり【風見鶏】

⇒かざみ‐の‐からす【風見の烏】

がざみ【蝤蛑】

ワタリガニ科のカニ。大形で、甲は横に延びて菱形、左右両端がとがる。鋏はさみは大きく、最後の歩脚は扁平で遊泳脚となる。函館以南の内湾にすむ。昼間は海底の砂中に潜み、夜間出て活動。肉は美味、初夏に卵をもつ頃が旬。また、広くは同科のジャノメガザミ・ノコギリガザミなどの総称。流通名のワタリガニの名で広く知られている。〈[季]夏〉

がざみ

かざ‐み【風見】

屋根または船の帆柱などに設け、風に従って向きを変えるようにして風の方向を知る具。鳥・船などの形のものがある。風向計。風信器。

⇒かざみ‐あんてい【風見安定】

⇒かざみ‐ぐさ【風見草】

⇒かざみ‐どり【風見鶏】

⇒かざみ‐の‐からす【風見の烏】

がざみ【蝤蛑】

ワタリガニ科のカニ。大形で、甲は横に延びて菱形、左右両端がとがる。鋏はさみは大きく、最後の歩脚は扁平で遊泳脚となる。函館以南の内湾にすむ。昼間は海底の砂中に潜み、夜間出て活動。肉は美味、初夏に卵をもつ頃が旬。また、広くは同科のジャノメガザミ・ノコギリガザミなどの総称。流通名のワタリガニの名で広く知られている。〈[季]夏〉

がざみ

ノコギリガザミ

提供:東京動物園協会

ノコギリガザミ

提供:東京動物園協会

かざみ‐あんてい【風見安定】

飛行機の機首が進行方向に対して左右に振れた時、垂直尾翼の働きで元に戻ろうとする特性。方向安定。

⇒かざ‐み【風見】

かざみ‐ぐさ【風見草】

①ウメの異称。蔵玉集「山里の軒端に咲ける―」

②ヤナギの異称。蔵玉集「風見草、柳。梓弓はるの梢に―」

⇒かざ‐み【風見】

かざ‐みち【風道】

風の吹き抜ける道。また、風の通ったあと。かぜみち。

かざみ‐どり【風見鶏】

①鶏にかたどった風見。西洋で寺院の塔上などに装置。

②比喩的に、定見を持たず大勢の動向にすぐ順応する人。「政界の―」

⇒かざ‐み【風見】

かざみ‐の‐からす【風見の烏】

①烏にかたどった風見。

②㋐お高くとまっていばっている様子のたとえ。浮世風呂3「―を見るやうに高くとまつて」

㋑くるくるよく回るたとえ。歌舞伎、助六所縁江戸桜「此の舌が廻つて来たぞ、…風車、独楽こまにぶん廻しに―」

⇒かざ‐み【風見】

かさ・む【嵩む】

〔自五〕

①物などの数量が大きくなる。日本永代蔵1「元もと壱貫の銭、八千百九拾弐貫に―・み」。「費用が―・む」

②勢いが他にまさる。源平盛衰記46「禁中花色の振舞、…頼朝に―・みて見ゆ」

③勢いに乗ずる。嵩かさにかかる。甲陽軍鑑6「駿河義元公、あまり―・みて信長に負け」

かざ‐むき【風向き】

風の吹いて来る方向。転じて、物事のなりゆき。人の機嫌。形勢。かぜむき。「おやじの―が悪くなって来た」

かさ‐もち【傘持】

長柄の傘を持つ供人。

かざ‐もり【風守】

(→)風見かざみに同じ。

かさもり‐いなり【笠森稲荷】

江戸谷中やなか、感応寺の南西隅にあった稲荷社。かさもり(瘡守)の音通で、瘡(皮膚病)除けの神として信仰され、土や米の団子を供える。

かさもり‐おせん【笠森お仙】

江戸谷中やなかの笠森稲荷境内の水茶屋の娘。御家人倉地甚左衛門の妻。美人の評判高く、明和(1764〜1772)頃には浮世絵に描かれて人気となった。お仙にまつわる巷説は、山東京伝の合巻「笠森娘錦笈摺かさもりむすめにしきのおいずり」や河竹黙阿弥の歌舞伎「怪談月笠森」などの題材。(1751〜1827)

かさ‐や【傘屋・笠屋】

傘や笠を作り、また、売る店や人。

かさ‐やどり【笠宿り】

軒下または樹陰などにしばらくあまやどりすること。また、その所。催馬楽、妹が門「ひぢかさの雨もや降らなむ…―やどりてまからむ」

かざ‐よけ【風除け】

風をよけること。また、そのために設けたもの。かぜよけ。

⇒かざよけ‐がっしょう【風除合掌】

かざよけ‐がっしょう【風除合掌】‥シヤウ

(→)上鞍に同じ。

⇒かざ‐よけ【風除け】

かざら・う【飾らふ】カザラフ

〔他四〕

(カザルに接尾語フの付いた語)飾る。万葉集16「飛び翔るすがるの如き腰細に取り―・ひ」

かざり【飾り】

①かざること。よそおい。装飾。装飾品。転じて、見かけをととのえるためだけにあるもの。大唐西域記長寛点「荘飾カザリ虧かけたること有り」。「部屋の―」「あの社長は―だ」「―ボタン」

②松かざり。しめかざり。おかざり。〈[季]新年〉

③表面だけの美しさ。虚飾。「―のない人」

④頭髪。髪。

⇒かざり‐あげ【飾揚げ】

⇒かざり‐あみ【飾り編み】

⇒かざり‐いし【飾石】

⇒かざり‐いづつ【飾井筒】

⇒かざり‐いと【飾り糸】

⇒かざり‐いど【飾井戸】

⇒かざり‐うす【飾り臼】

⇒かざり‐うま【飾り馬】

⇒かざり‐うり【飾り売り】

⇒かざり‐えび【飾り海老】

⇒かざり‐がし【飾り菓子】

⇒かざり‐がしら【飾り頭】

⇒かざり‐がね【飾り金】

⇒かざり‐かぶと【飾り冑】

⇒かざり‐かわ【飾革】

⇒かざり‐ぎり【飾り切り】

⇒かざり‐くぎ【飾り釘】

⇒かざり‐ぐし【飾串】

⇒かざり‐ぐら【飾り鞍】

⇒かざり‐ぐるま【飾車・餝車】

⇒かざり‐け【飾り気】

⇒かざり‐けい【飾り罫】

⇒かざり‐さんぼう【飾り三方】

⇒かざり‐し【飾師・錺師】

⇒かざり‐じつけ【飾り仕付け】

⇒かざり‐しょく【飾職・錺職】

⇒かざり‐ずみ【飾り炭】

⇒かざり‐せっちん【飾雪隠・荘雪隠】

⇒かざり‐だけ【飾り竹】

⇒かざり‐たち【飾太刀】

⇒かざりたち‐だい【飾太刀代】

⇒かざり‐だな【飾り棚】

⇒かざり‐たま【飾り玉】

⇒かざり‐ちまき【飾り粽】

⇒かざり‐ちょうどがけ【飾調度懸】

⇒かざり‐つけ【飾り付け】

⇒かざり‐つぼ【飾り壺】

⇒かざり‐なえ【飾り苗】

⇒かざり‐なわ【飾り縄】

⇒かざり‐ぬい【飾り縫い】

⇒かざり‐ばな【飾り花】

⇒かざり‐ばやし【飾り囃し】

⇒かざり‐ひも【飾り紐】

⇒かざり‐へいじ【飾り瓶子】

⇒かざり‐ぼうちょう【飾り庖丁】

⇒かざり‐ボタン【飾り釦】

⇒かざり‐まつ【飾り松】

⇒かざり‐まど【飾り窓】

⇒かざり‐ミシン【飾りミシン】

⇒かざり‐めぬき【飾目貫】

⇒かざり‐もの【飾り物】

⇒かざり‐や【飾屋・錺屋】

⇒かざり‐ゆみ【飾り弓】

⇒かざり‐わら【飾り藁】

⇒飾り取る

⇒飾りを下ろす

かざり‐あげ【飾揚げ】

(→)左義長さぎちょうのこと。

⇒かざり【飾り】

かざり‐あみ【飾り編み】

編物などで、その一部分に装飾的に編みつける編み方。

⇒かざり【飾り】

かざり‐いし【飾石】

宝石よりは品位が低いが、装飾に用いる石。水晶・碧玉・瑪瑙めのうなど。

⇒かざり【飾り】

かざり‐いづつ【飾井筒】‥ヰ‥

井筒を組んで井戸のように見せ、庭園に興趣を添えるもの。

⇒かざり【飾り】

かざり‐いと【飾り糸】

飾りに用いる織糸。縒より合わせ、また種々の色をつけて製する。

⇒かざり【飾り】

かざり‐いど【飾井戸】‥ヰ‥

(→)飾井筒かざりいづつに同じ。

⇒かざり【飾り】

かざり‐うす【飾り臼】

農家で、新年に臼に注連しめを張って鏡餅を供えること。

⇒かざり【飾り】

かざり‐うま【飾り馬】

①新年の初荷を運ぶ馬、祭礼の馬など、美々しく飾りたてた馬。

②賀茂祭などに出す唐鞍からくらを置いた馬。

③五月人形と共に飾る毛植細工の馬。

④嫁を乗せる馬。通例、婿方で準備する。

⇒かざり【飾り】

かざり‐うり【飾り売り】

歳暮に新年の飾り物を売り歩く人。

⇒かざり【飾り】

かざり‐えび【飾り海老】

新年の飾りに用いるエビ。〈[季]新年〉

⇒かざり【飾り】

かざり‐がし【飾り菓子】‥グワ‥

冠婚葬祭などの儀式用の菓子。雲平糖・有平あるへい糖などで、四季の草花・果実・魚介の形に、美術的に細工したもの。

⇒かざり【飾り】

かざり‐がしら【飾り頭】

屋形船の舳先へさきにつけた飾り。

⇒かざり【飾り】

かざり‐がね【飾り金】

飾りにつけた金具。

⇒かざり【飾り】

かざり‐かぶと【飾り冑】

端午たんごの節句の飾り物の一つ。ショウブでかぶとの形に作り、幟のぼりとともに屋外に飾るもの。

⇒かざり【飾り】

かざり‐かわ【飾革】‥カハ

靴の爪先に当てた装飾用の革。

⇒かざり【飾り】

かざり‐ぎり【飾り切り】

料理の飾りとして、また季節感を出すために、主に野菜を花などの形に切ること。また、切ったもの。→菊花切り→茶筅ちゃせん切り。

⇒かざり【飾り】

かざり‐くぎ【飾り釘】

装飾としてうつ釘。太鼓の鋲びょうの類。

⇒かざり【飾り】

かざり‐ぐし【飾串】

古代、冠の背につけた薄物の羽形の飾り物。

⇒かざり【飾り】

かざり‐ぐら【飾り鞍】

①美しく装飾した鞍。

②飾り馬につける馬具の総称。

⇒かざり【飾り】

かざり‐ぐるま【飾車・餝車】

牛車ぎっしゃを金銀・珠玉・錦繍などで装飾し、または袖に人の形を透かし彫りにしたもの。行幸・大嘗会だいじょうえ・御禊ごけいなどの時に用いた。

⇒かざり【飾り】

かざり‐け【飾り気】

自分をよく見せかけようと表面をつくろう様子。「―のない人」

⇒かざり【飾り】

かざり‐けい【飾り罫】

単純な直線ではなく、模様でできた罫線。

⇒かざり【飾り】

かざり‐さんぼう【飾り三方】‥バウ

年始の客に出す三方。熨斗鮑のしあわび・昆布を盛った硯蓋と白箸とをのせる。

⇒かざり【飾り】

かざり‐し【飾師・錺師】

(→)飾職に同じ。

⇒かざり【飾り】

かざり‐じつけ【飾り仕付け】

和服の被きせを整えるために、装飾を兼ねてかける仕付け。

⇒かざり【飾り】

かざり‐しょく【飾職・錺職】

金属のかんざしやブローチ・金具などの細かい細工をする職人。かざりし。かざりや。

⇒かざり【飾り】

かざり‐ずみ【飾り炭】

①新年の松飾りに用いる炭。邪気を避けるためのもの。

②(→)枝炭えだずみに同じ。

⇒かざり【飾り】

かざり‐せっちん【飾雪隠・荘雪隠】

(→)砂雪隠すなせっちんに同じ。

⇒かざり【飾り】

かざり‐だけ【飾り竹】

新年の門松に添えて立てる竹。〈[季]新年〉

⇒かざり【飾り】

かざり‐たち【飾太刀】

平安時代、節会せちえ・御禊ごけい・行幸などに、兵仗宣下ひょうじょうせんげの許可を得た公卿が束帯につける儀仗用の太刀。鮫柄さめづかに、鞘は紫檀・沈じんなどの螺鈿らでんで、玉石をちりばめた金銀の長飾ながかざりを特色とした。かざたち。

⇒かざり【飾り】

かざりたち‐だい【飾太刀代】

節会・内宴などに、公卿が飾太刀の代用として帯びた儀仗用の太刀。

⇒かざり【飾り】

かざり‐た・てる【飾り立てる】

〔他下一〕[文]かざりた・つ(下二)

人目に立つように盛んに飾る。けばけばしく飾る。今昔物語集31「―・てたる大鼓・鉦鼓・舞台・絹屋などの照り曜かかやき」。「店内を―・てる」

かざり‐だな【飾り棚】

美術品などを飾っておく棚。

⇒かざり【飾り】

かざり‐たま【飾り玉】

①室内の装飾に用いる玉。

②水晶・瑠璃るりなど装飾に用いる玉。

⇒かざり【飾り】

かざり‐ちまき【飾り粽】

種々の糸で美しく飾ったちまき。多く端午に用いる。

⇒かざり【飾り】

かざり‐ちょうどがけ【飾調度懸】‥テウ‥

座敷の装飾に用いた、弓を立て矢を盛る器。

⇒かざり【飾り】

かざり‐つけ【飾り付け】

飾りつけること。飾りつけたもの。装飾。「舞台の―」

⇒かざり【飾り】

かざり‐つ・ける【飾り付ける】

〔他下一〕[文]かざりつ・く(下二)

必要なものを飾って立派にととのえる。装飾する。

かざり‐つぼ【飾り壺】

床の間の飾りに用いる茶壺。

⇒かざり【飾り】

かざみ‐あんてい【風見安定】

飛行機の機首が進行方向に対して左右に振れた時、垂直尾翼の働きで元に戻ろうとする特性。方向安定。

⇒かざ‐み【風見】

かざみ‐ぐさ【風見草】

①ウメの異称。蔵玉集「山里の軒端に咲ける―」

②ヤナギの異称。蔵玉集「風見草、柳。梓弓はるの梢に―」

⇒かざ‐み【風見】

かざ‐みち【風道】

風の吹き抜ける道。また、風の通ったあと。かぜみち。

かざみ‐どり【風見鶏】

①鶏にかたどった風見。西洋で寺院の塔上などに装置。

②比喩的に、定見を持たず大勢の動向にすぐ順応する人。「政界の―」

⇒かざ‐み【風見】

かざみ‐の‐からす【風見の烏】

①烏にかたどった風見。

②㋐お高くとまっていばっている様子のたとえ。浮世風呂3「―を見るやうに高くとまつて」

㋑くるくるよく回るたとえ。歌舞伎、助六所縁江戸桜「此の舌が廻つて来たぞ、…風車、独楽こまにぶん廻しに―」

⇒かざ‐み【風見】

かさ・む【嵩む】

〔自五〕

①物などの数量が大きくなる。日本永代蔵1「元もと壱貫の銭、八千百九拾弐貫に―・み」。「費用が―・む」

②勢いが他にまさる。源平盛衰記46「禁中花色の振舞、…頼朝に―・みて見ゆ」

③勢いに乗ずる。嵩かさにかかる。甲陽軍鑑6「駿河義元公、あまり―・みて信長に負け」

かざ‐むき【風向き】

風の吹いて来る方向。転じて、物事のなりゆき。人の機嫌。形勢。かぜむき。「おやじの―が悪くなって来た」

かさ‐もち【傘持】

長柄の傘を持つ供人。

かざ‐もり【風守】

(→)風見かざみに同じ。

かさもり‐いなり【笠森稲荷】

江戸谷中やなか、感応寺の南西隅にあった稲荷社。かさもり(瘡守)の音通で、瘡(皮膚病)除けの神として信仰され、土や米の団子を供える。

かさもり‐おせん【笠森お仙】

江戸谷中やなかの笠森稲荷境内の水茶屋の娘。御家人倉地甚左衛門の妻。美人の評判高く、明和(1764〜1772)頃には浮世絵に描かれて人気となった。お仙にまつわる巷説は、山東京伝の合巻「笠森娘錦笈摺かさもりむすめにしきのおいずり」や河竹黙阿弥の歌舞伎「怪談月笠森」などの題材。(1751〜1827)

かさ‐や【傘屋・笠屋】

傘や笠を作り、また、売る店や人。

かさ‐やどり【笠宿り】

軒下または樹陰などにしばらくあまやどりすること。また、その所。催馬楽、妹が門「ひぢかさの雨もや降らなむ…―やどりてまからむ」

かざ‐よけ【風除け】

風をよけること。また、そのために設けたもの。かぜよけ。

⇒かざよけ‐がっしょう【風除合掌】

かざよけ‐がっしょう【風除合掌】‥シヤウ

(→)上鞍に同じ。

⇒かざ‐よけ【風除け】

かざら・う【飾らふ】カザラフ

〔他四〕

(カザルに接尾語フの付いた語)飾る。万葉集16「飛び翔るすがるの如き腰細に取り―・ひ」

かざり【飾り】

①かざること。よそおい。装飾。装飾品。転じて、見かけをととのえるためだけにあるもの。大唐西域記長寛点「荘飾カザリ虧かけたること有り」。「部屋の―」「あの社長は―だ」「―ボタン」

②松かざり。しめかざり。おかざり。〈[季]新年〉

③表面だけの美しさ。虚飾。「―のない人」

④頭髪。髪。

⇒かざり‐あげ【飾揚げ】

⇒かざり‐あみ【飾り編み】

⇒かざり‐いし【飾石】

⇒かざり‐いづつ【飾井筒】

⇒かざり‐いと【飾り糸】

⇒かざり‐いど【飾井戸】

⇒かざり‐うす【飾り臼】

⇒かざり‐うま【飾り馬】

⇒かざり‐うり【飾り売り】

⇒かざり‐えび【飾り海老】

⇒かざり‐がし【飾り菓子】

⇒かざり‐がしら【飾り頭】

⇒かざり‐がね【飾り金】

⇒かざり‐かぶと【飾り冑】

⇒かざり‐かわ【飾革】

⇒かざり‐ぎり【飾り切り】

⇒かざり‐くぎ【飾り釘】

⇒かざり‐ぐし【飾串】

⇒かざり‐ぐら【飾り鞍】

⇒かざり‐ぐるま【飾車・餝車】

⇒かざり‐け【飾り気】

⇒かざり‐けい【飾り罫】

⇒かざり‐さんぼう【飾り三方】

⇒かざり‐し【飾師・錺師】

⇒かざり‐じつけ【飾り仕付け】

⇒かざり‐しょく【飾職・錺職】

⇒かざり‐ずみ【飾り炭】

⇒かざり‐せっちん【飾雪隠・荘雪隠】

⇒かざり‐だけ【飾り竹】

⇒かざり‐たち【飾太刀】

⇒かざりたち‐だい【飾太刀代】

⇒かざり‐だな【飾り棚】

⇒かざり‐たま【飾り玉】

⇒かざり‐ちまき【飾り粽】

⇒かざり‐ちょうどがけ【飾調度懸】

⇒かざり‐つけ【飾り付け】

⇒かざり‐つぼ【飾り壺】

⇒かざり‐なえ【飾り苗】

⇒かざり‐なわ【飾り縄】

⇒かざり‐ぬい【飾り縫い】

⇒かざり‐ばな【飾り花】

⇒かざり‐ばやし【飾り囃し】

⇒かざり‐ひも【飾り紐】

⇒かざり‐へいじ【飾り瓶子】

⇒かざり‐ぼうちょう【飾り庖丁】

⇒かざり‐ボタン【飾り釦】

⇒かざり‐まつ【飾り松】

⇒かざり‐まど【飾り窓】

⇒かざり‐ミシン【飾りミシン】

⇒かざり‐めぬき【飾目貫】

⇒かざり‐もの【飾り物】

⇒かざり‐や【飾屋・錺屋】

⇒かざり‐ゆみ【飾り弓】

⇒かざり‐わら【飾り藁】

⇒飾り取る

⇒飾りを下ろす

かざり‐あげ【飾揚げ】

(→)左義長さぎちょうのこと。

⇒かざり【飾り】

かざり‐あみ【飾り編み】

編物などで、その一部分に装飾的に編みつける編み方。

⇒かざり【飾り】

かざり‐いし【飾石】

宝石よりは品位が低いが、装飾に用いる石。水晶・碧玉・瑪瑙めのうなど。

⇒かざり【飾り】

かざり‐いづつ【飾井筒】‥ヰ‥

井筒を組んで井戸のように見せ、庭園に興趣を添えるもの。

⇒かざり【飾り】

かざり‐いと【飾り糸】

飾りに用いる織糸。縒より合わせ、また種々の色をつけて製する。

⇒かざり【飾り】

かざり‐いど【飾井戸】‥ヰ‥

(→)飾井筒かざりいづつに同じ。

⇒かざり【飾り】

かざり‐うす【飾り臼】

農家で、新年に臼に注連しめを張って鏡餅を供えること。

⇒かざり【飾り】

かざり‐うま【飾り馬】

①新年の初荷を運ぶ馬、祭礼の馬など、美々しく飾りたてた馬。

②賀茂祭などに出す唐鞍からくらを置いた馬。

③五月人形と共に飾る毛植細工の馬。

④嫁を乗せる馬。通例、婿方で準備する。

⇒かざり【飾り】

かざり‐うり【飾り売り】

歳暮に新年の飾り物を売り歩く人。

⇒かざり【飾り】

かざり‐えび【飾り海老】

新年の飾りに用いるエビ。〈[季]新年〉

⇒かざり【飾り】

かざり‐がし【飾り菓子】‥グワ‥

冠婚葬祭などの儀式用の菓子。雲平糖・有平あるへい糖などで、四季の草花・果実・魚介の形に、美術的に細工したもの。

⇒かざり【飾り】

かざり‐がしら【飾り頭】

屋形船の舳先へさきにつけた飾り。

⇒かざり【飾り】

かざり‐がね【飾り金】

飾りにつけた金具。

⇒かざり【飾り】

かざり‐かぶと【飾り冑】

端午たんごの節句の飾り物の一つ。ショウブでかぶとの形に作り、幟のぼりとともに屋外に飾るもの。

⇒かざり【飾り】

かざり‐かわ【飾革】‥カハ

靴の爪先に当てた装飾用の革。

⇒かざり【飾り】

かざり‐ぎり【飾り切り】

料理の飾りとして、また季節感を出すために、主に野菜を花などの形に切ること。また、切ったもの。→菊花切り→茶筅ちゃせん切り。

⇒かざり【飾り】

かざり‐くぎ【飾り釘】

装飾としてうつ釘。太鼓の鋲びょうの類。

⇒かざり【飾り】

かざり‐ぐし【飾串】

古代、冠の背につけた薄物の羽形の飾り物。

⇒かざり【飾り】

かざり‐ぐら【飾り鞍】

①美しく装飾した鞍。

②飾り馬につける馬具の総称。

⇒かざり【飾り】

かざり‐ぐるま【飾車・餝車】

牛車ぎっしゃを金銀・珠玉・錦繍などで装飾し、または袖に人の形を透かし彫りにしたもの。行幸・大嘗会だいじょうえ・御禊ごけいなどの時に用いた。

⇒かざり【飾り】

かざり‐け【飾り気】

自分をよく見せかけようと表面をつくろう様子。「―のない人」

⇒かざり【飾り】

かざり‐けい【飾り罫】

単純な直線ではなく、模様でできた罫線。

⇒かざり【飾り】

かざり‐さんぼう【飾り三方】‥バウ

年始の客に出す三方。熨斗鮑のしあわび・昆布を盛った硯蓋と白箸とをのせる。

⇒かざり【飾り】

かざり‐し【飾師・錺師】

(→)飾職に同じ。

⇒かざり【飾り】

かざり‐じつけ【飾り仕付け】

和服の被きせを整えるために、装飾を兼ねてかける仕付け。

⇒かざり【飾り】

かざり‐しょく【飾職・錺職】

金属のかんざしやブローチ・金具などの細かい細工をする職人。かざりし。かざりや。

⇒かざり【飾り】

かざり‐ずみ【飾り炭】

①新年の松飾りに用いる炭。邪気を避けるためのもの。

②(→)枝炭えだずみに同じ。

⇒かざり【飾り】

かざり‐せっちん【飾雪隠・荘雪隠】

(→)砂雪隠すなせっちんに同じ。

⇒かざり【飾り】

かざり‐だけ【飾り竹】

新年の門松に添えて立てる竹。〈[季]新年〉

⇒かざり【飾り】

かざり‐たち【飾太刀】

平安時代、節会せちえ・御禊ごけい・行幸などに、兵仗宣下ひょうじょうせんげの許可を得た公卿が束帯につける儀仗用の太刀。鮫柄さめづかに、鞘は紫檀・沈じんなどの螺鈿らでんで、玉石をちりばめた金銀の長飾ながかざりを特色とした。かざたち。

⇒かざり【飾り】

かざりたち‐だい【飾太刀代】

節会・内宴などに、公卿が飾太刀の代用として帯びた儀仗用の太刀。

⇒かざり【飾り】

かざり‐た・てる【飾り立てる】

〔他下一〕[文]かざりた・つ(下二)

人目に立つように盛んに飾る。けばけばしく飾る。今昔物語集31「―・てたる大鼓・鉦鼓・舞台・絹屋などの照り曜かかやき」。「店内を―・てる」

かざり‐だな【飾り棚】

美術品などを飾っておく棚。

⇒かざり【飾り】

かざり‐たま【飾り玉】

①室内の装飾に用いる玉。

②水晶・瑠璃るりなど装飾に用いる玉。

⇒かざり【飾り】

かざり‐ちまき【飾り粽】

種々の糸で美しく飾ったちまき。多く端午に用いる。

⇒かざり【飾り】

かざり‐ちょうどがけ【飾調度懸】‥テウ‥

座敷の装飾に用いた、弓を立て矢を盛る器。

⇒かざり【飾り】

かざり‐つけ【飾り付け】

飾りつけること。飾りつけたもの。装飾。「舞台の―」

⇒かざり【飾り】

かざり‐つ・ける【飾り付ける】

〔他下一〕[文]かざりつ・く(下二)

必要なものを飾って立派にととのえる。装飾する。

かざり‐つぼ【飾り壺】

床の間の飾りに用いる茶壺。

⇒かざり【飾り】

かさ‐はぐるま【傘歯車】

平行でなく相交わる2軸間に回転力を伝達する傘形の歯車。ベベルギア。→歯車(図)

かさ‐はずし【笠はずし】‥ハヅシ

茨城県・福島県で、婚家に到着した嫁が門口でかぶってきた笠をはずす風習。→笠被かさかぶせ

かさ‐ばち【瘡鉢】

幼児などの頭にできる膿痂疹のうかしんのこと。頭瘡ずがさ。

かざ‐はな【風花】

(カザバナとも)

①初冬の風が立って雪または雨のちらちらと降ること。〈[季]冬〉。誹風柳多留7「―の内は居つづけ煮えきらず」

②晴天にちらつく雪。風上かざかみの降雪地から風に送られてまばらに飛来する雪。〈[季]冬〉

③「かざほろし」の異称。

かざはや【風早】

和歌山県日高郡美浜町三尾(古くは三穂)辺、および広島県東広島市安芸津町の三津湾奥部の古名。後者に、風早の地名が今も残る。(歌枕)

かさ‐はり【傘張り】

からかさを、骨に紙をはって作ること。また、その職人。

かさ‐ば・る【嵩張る】

〔自五〕

かさが増す。かさが大きい。かさむ。「―・った荷物」

かざ‐ひまち【風日待】

(→)風祭かざまつり1に同じ。

カザフ【Kazakh】

カザフスタンの旧称。

かざふき‐がらす【風吹烏】

(風に吹かれてただよう烏の意)遊里のひやかし客や、見すぼらしい浮浪人をあざけっていう語。かぜふきがらす。風来坊。

かさ‐ぶくろ【傘袋・笠袋】

傘を入れる袋。特に、中世以降、旅行や行列で長柄の傘を入れるのに用いた袋。また、編笠を入れる袋。

かざ‐ぶくろ【風袋・風嚢】

①風の神の持っているという袋。

②武具の指物さしものの一種。吹流しに似て裂け目なく、底があって袋になっているもの。

カザフスタン【Kazakhstan】

中央アジア北部の共和国。カスピ海から東トルキスタンまで広がる。地下資源に富み、牧畜も盛ん。1991年ソ連解体で独立。面積271万7000平方キロメートル。人口1501万3千(2004)。首都は97年アルマトゥイからアスタナ(旧称アクモラ)に移転。→CIS(図)

かさ‐ぶた【瘡蓋・痂】

はれもの・きずなどのなおるに従って、その上に生ずる皮。日葡辞書「カサフタ」

カサブランカ【Casablanca】

(スペイン語で「白い家」の意)アフリカ北西部、モロッコ中部大西洋岸の重要な港湾都市。人口338万9千(2000)。

カサブランカ

撮影:小松義夫

かさ‐はぐるま【傘歯車】

平行でなく相交わる2軸間に回転力を伝達する傘形の歯車。ベベルギア。→歯車(図)

かさ‐はずし【笠はずし】‥ハヅシ

茨城県・福島県で、婚家に到着した嫁が門口でかぶってきた笠をはずす風習。→笠被かさかぶせ

かさ‐ばち【瘡鉢】

幼児などの頭にできる膿痂疹のうかしんのこと。頭瘡ずがさ。

かざ‐はな【風花】

(カザバナとも)

①初冬の風が立って雪または雨のちらちらと降ること。〈[季]冬〉。誹風柳多留7「―の内は居つづけ煮えきらず」

②晴天にちらつく雪。風上かざかみの降雪地から風に送られてまばらに飛来する雪。〈[季]冬〉

③「かざほろし」の異称。

かざはや【風早】

和歌山県日高郡美浜町三尾(古くは三穂)辺、および広島県東広島市安芸津町の三津湾奥部の古名。後者に、風早の地名が今も残る。(歌枕)

かさ‐はり【傘張り】

からかさを、骨に紙をはって作ること。また、その職人。

かさ‐ば・る【嵩張る】

〔自五〕

かさが増す。かさが大きい。かさむ。「―・った荷物」

かざ‐ひまち【風日待】

(→)風祭かざまつり1に同じ。

カザフ【Kazakh】

カザフスタンの旧称。

かざふき‐がらす【風吹烏】

(風に吹かれてただよう烏の意)遊里のひやかし客や、見すぼらしい浮浪人をあざけっていう語。かぜふきがらす。風来坊。

かさ‐ぶくろ【傘袋・笠袋】

傘を入れる袋。特に、中世以降、旅行や行列で長柄の傘を入れるのに用いた袋。また、編笠を入れる袋。

かざ‐ぶくろ【風袋・風嚢】

①風の神の持っているという袋。

②武具の指物さしものの一種。吹流しに似て裂け目なく、底があって袋になっているもの。

カザフスタン【Kazakhstan】

中央アジア北部の共和国。カスピ海から東トルキスタンまで広がる。地下資源に富み、牧畜も盛ん。1991年ソ連解体で独立。面積271万7000平方キロメートル。人口1501万3千(2004)。首都は97年アルマトゥイからアスタナ(旧称アクモラ)に移転。→CIS(図)

かさ‐ぶた【瘡蓋・痂】

はれもの・きずなどのなおるに従って、その上に生ずる皮。日葡辞書「カサフタ」

カサブランカ【Casablanca】

(スペイン語で「白い家」の意)アフリカ北西部、モロッコ中部大西洋岸の重要な港湾都市。人口338万9千(2000)。

カサブランカ

撮影:小松義夫

かざ‐ふり【風振り】

舞などで、袖をかざして振ること。堀河百首冬「榊葉の霜うち払ふ袖の―」

かざ‐ぶるし【風震し】

風邪。引きかぜ。がいけ。

かさ‐ぼこ【傘鉾・笠鉾】

祭礼の飾り物の一つ。大きな傘の上に鉾・長刀なぎなた・造花などをとりつけたもの。

⇒かさぼこ‐ぐも【傘鉾雲】

⇒かさぼこ‐ざや【傘鉾鞘】

かさぼこ‐ぐも【傘鉾雲】

南の空に傘を開いたような形で現れる雲。風の前兆で、その破れた方から風が吹くという。

⇒かさ‐ぼこ【傘鉾・笠鉾】

かさぼこ‐ざや【傘鉾鞘】

槍の鞘の一種。傘を閉じたような形のもの。

⇒かさ‐ぼこ【傘鉾・笠鉾】

かざ‐ぼし【風乾し・風干し】

風にあてて物をかわかすこと。

かざ‐ほろし【風疿】

発熱のあとに生じる皮膚の発疹ほっしん。風邪によるものとされた。→ほろし(疿子)

かさま【笠間】

茨城県北西部にある市。もと牧野氏8万石の城下町。笠間稲荷の門前町・宿場町。笠間焼・建築石材を産出。人口8万1千。

笠間稲荷

撮影:関戸 勇

かざ‐ふり【風振り】

舞などで、袖をかざして振ること。堀河百首冬「榊葉の霜うち払ふ袖の―」

かざ‐ぶるし【風震し】

風邪。引きかぜ。がいけ。

かさ‐ぼこ【傘鉾・笠鉾】

祭礼の飾り物の一つ。大きな傘の上に鉾・長刀なぎなた・造花などをとりつけたもの。

⇒かさぼこ‐ぐも【傘鉾雲】

⇒かさぼこ‐ざや【傘鉾鞘】

かさぼこ‐ぐも【傘鉾雲】

南の空に傘を開いたような形で現れる雲。風の前兆で、その破れた方から風が吹くという。

⇒かさ‐ぼこ【傘鉾・笠鉾】

かさぼこ‐ざや【傘鉾鞘】

槍の鞘の一種。傘を閉じたような形のもの。

⇒かさ‐ぼこ【傘鉾・笠鉾】

かざ‐ぼし【風乾し・風干し】

風にあてて物をかわかすこと。

かざ‐ほろし【風疿】

発熱のあとに生じる皮膚の発疹ほっしん。風邪によるものとされた。→ほろし(疿子)

かさま【笠間】

茨城県北西部にある市。もと牧野氏8万石の城下町。笠間稲荷の門前町・宿場町。笠間焼・建築石材を産出。人口8万1千。

笠間稲荷

撮影:関戸 勇

かざ‐ま【風間】

①風のやんでいる間。かぜま。土佐日記「祈りくる―と思ふを」

②風の吹いている時。浮世風呂2「雨降、―には、転んだり何かいたさぬで」

③風の通るすき間。風穴。

④暴風雨で出漁のできない時。しけ。

かざ‐まけ【風負け】

樹木などが風圧に堪えられず、折れたり曲がったりすること。

かざ‐まち【風待ち】

船が出航しようとして港などで順風を待っていること。かぜまち。

かさ‐まつ【笠松】

枝が四方へ広がり垂れて、笠の形をした松。

かざ‐まつり【風祭】

①風を鎮めるため二百十日の前後に行う祭。風日待かざひまち。とうせんぼう。

②竜田または広瀬の神を祭って豊作を祈ること。かぜまつり。

かざ‐まど【風窓】

①風を通すために設けた窓。

②建物の床下の通風用に外壁の下部に設けた開口。

かざ‐まもり【風守り】

風の様子を見て出発の頃合を待つこと。万葉集3「―好くしていませ荒しその路」

かざみ【汗衫】

(字音カンサンの転)汗取りの単ひとえの短衣。平安時代以降、貴族の童女などの上衣となる。儀礼の童女の汗衫は闕腋けってき裾長で、濃袴こきのはかまに表袴うえのはかまを重ねる。

汗衫

かざ‐ま【風間】

①風のやんでいる間。かぜま。土佐日記「祈りくる―と思ふを」

②風の吹いている時。浮世風呂2「雨降、―には、転んだり何かいたさぬで」

③風の通るすき間。風穴。

④暴風雨で出漁のできない時。しけ。

かざ‐まけ【風負け】

樹木などが風圧に堪えられず、折れたり曲がったりすること。

かざ‐まち【風待ち】

船が出航しようとして港などで順風を待っていること。かぜまち。

かさ‐まつ【笠松】

枝が四方へ広がり垂れて、笠の形をした松。

かざ‐まつり【風祭】

①風を鎮めるため二百十日の前後に行う祭。風日待かざひまち。とうせんぼう。

②竜田または広瀬の神を祭って豊作を祈ること。かぜまつり。

かざ‐まど【風窓】

①風を通すために設けた窓。

②建物の床下の通風用に外壁の下部に設けた開口。

かざ‐まもり【風守り】

風の様子を見て出発の頃合を待つこと。万葉集3「―好くしていませ荒しその路」

かざみ【汗衫】

(字音カンサンの転)汗取りの単ひとえの短衣。平安時代以降、貴族の童女などの上衣となる。儀礼の童女の汗衫は闕腋けってき裾長で、濃袴こきのはかまに表袴うえのはかまを重ねる。

汗衫

かざ‐み【風見】

屋根または船の帆柱などに設け、風に従って向きを変えるようにして風の方向を知る具。鳥・船などの形のものがある。風向計。風信器。

⇒かざみ‐あんてい【風見安定】

⇒かざみ‐ぐさ【風見草】

⇒かざみ‐どり【風見鶏】

⇒かざみ‐の‐からす【風見の烏】

がざみ【蝤蛑】

ワタリガニ科のカニ。大形で、甲は横に延びて菱形、左右両端がとがる。鋏はさみは大きく、最後の歩脚は扁平で遊泳脚となる。函館以南の内湾にすむ。昼間は海底の砂中に潜み、夜間出て活動。肉は美味、初夏に卵をもつ頃が旬。また、広くは同科のジャノメガザミ・ノコギリガザミなどの総称。流通名のワタリガニの名で広く知られている。〈[季]夏〉

がざみ

かざ‐み【風見】

屋根または船の帆柱などに設け、風に従って向きを変えるようにして風の方向を知る具。鳥・船などの形のものがある。風向計。風信器。

⇒かざみ‐あんてい【風見安定】

⇒かざみ‐ぐさ【風見草】

⇒かざみ‐どり【風見鶏】

⇒かざみ‐の‐からす【風見の烏】

がざみ【蝤蛑】

ワタリガニ科のカニ。大形で、甲は横に延びて菱形、左右両端がとがる。鋏はさみは大きく、最後の歩脚は扁平で遊泳脚となる。函館以南の内湾にすむ。昼間は海底の砂中に潜み、夜間出て活動。肉は美味、初夏に卵をもつ頃が旬。また、広くは同科のジャノメガザミ・ノコギリガザミなどの総称。流通名のワタリガニの名で広く知られている。〈[季]夏〉

がざみ

ノコギリガザミ

提供:東京動物園協会

ノコギリガザミ

提供:東京動物園協会

かざみ‐あんてい【風見安定】

飛行機の機首が進行方向に対して左右に振れた時、垂直尾翼の働きで元に戻ろうとする特性。方向安定。

⇒かざ‐み【風見】

かざみ‐ぐさ【風見草】

①ウメの異称。蔵玉集「山里の軒端に咲ける―」

②ヤナギの異称。蔵玉集「風見草、柳。梓弓はるの梢に―」

⇒かざ‐み【風見】

かざ‐みち【風道】

風の吹き抜ける道。また、風の通ったあと。かぜみち。

かざみ‐どり【風見鶏】

①鶏にかたどった風見。西洋で寺院の塔上などに装置。

②比喩的に、定見を持たず大勢の動向にすぐ順応する人。「政界の―」

⇒かざ‐み【風見】

かざみ‐の‐からす【風見の烏】

①烏にかたどった風見。

②㋐お高くとまっていばっている様子のたとえ。浮世風呂3「―を見るやうに高くとまつて」

㋑くるくるよく回るたとえ。歌舞伎、助六所縁江戸桜「此の舌が廻つて来たぞ、…風車、独楽こまにぶん廻しに―」

⇒かざ‐み【風見】

かさ・む【嵩む】

〔自五〕

①物などの数量が大きくなる。日本永代蔵1「元もと壱貫の銭、八千百九拾弐貫に―・み」。「費用が―・む」

②勢いが他にまさる。源平盛衰記46「禁中花色の振舞、…頼朝に―・みて見ゆ」

③勢いに乗ずる。嵩かさにかかる。甲陽軍鑑6「駿河義元公、あまり―・みて信長に負け」

かざ‐むき【風向き】

風の吹いて来る方向。転じて、物事のなりゆき。人の機嫌。形勢。かぜむき。「おやじの―が悪くなって来た」

かさ‐もち【傘持】

長柄の傘を持つ供人。

かざ‐もり【風守】

(→)風見かざみに同じ。

かさもり‐いなり【笠森稲荷】

江戸谷中やなか、感応寺の南西隅にあった稲荷社。かさもり(瘡守)の音通で、瘡(皮膚病)除けの神として信仰され、土や米の団子を供える。

かさもり‐おせん【笠森お仙】

江戸谷中やなかの笠森稲荷境内の水茶屋の娘。御家人倉地甚左衛門の妻。美人の評判高く、明和(1764〜1772)頃には浮世絵に描かれて人気となった。お仙にまつわる巷説は、山東京伝の合巻「笠森娘錦笈摺かさもりむすめにしきのおいずり」や河竹黙阿弥の歌舞伎「怪談月笠森」などの題材。(1751〜1827)

かさ‐や【傘屋・笠屋】

傘や笠を作り、また、売る店や人。

かさ‐やどり【笠宿り】

軒下または樹陰などにしばらくあまやどりすること。また、その所。催馬楽、妹が門「ひぢかさの雨もや降らなむ…―やどりてまからむ」

かざ‐よけ【風除け】

風をよけること。また、そのために設けたもの。かぜよけ。

⇒かざよけ‐がっしょう【風除合掌】

かざよけ‐がっしょう【風除合掌】‥シヤウ

(→)上鞍に同じ。

⇒かざ‐よけ【風除け】

かざら・う【飾らふ】カザラフ

〔他四〕

(カザルに接尾語フの付いた語)飾る。万葉集16「飛び翔るすがるの如き腰細に取り―・ひ」

かざり【飾り】

①かざること。よそおい。装飾。装飾品。転じて、見かけをととのえるためだけにあるもの。大唐西域記長寛点「荘飾カザリ虧かけたること有り」。「部屋の―」「あの社長は―だ」「―ボタン」

②松かざり。しめかざり。おかざり。〈[季]新年〉

③表面だけの美しさ。虚飾。「―のない人」

④頭髪。髪。

⇒かざり‐あげ【飾揚げ】

⇒かざり‐あみ【飾り編み】

⇒かざり‐いし【飾石】

⇒かざり‐いづつ【飾井筒】

⇒かざり‐いと【飾り糸】

⇒かざり‐いど【飾井戸】

⇒かざり‐うす【飾り臼】

⇒かざり‐うま【飾り馬】

⇒かざり‐うり【飾り売り】

⇒かざり‐えび【飾り海老】

⇒かざり‐がし【飾り菓子】

⇒かざり‐がしら【飾り頭】

⇒かざり‐がね【飾り金】

⇒かざり‐かぶと【飾り冑】

⇒かざり‐かわ【飾革】

⇒かざり‐ぎり【飾り切り】

⇒かざり‐くぎ【飾り釘】

⇒かざり‐ぐし【飾串】

⇒かざり‐ぐら【飾り鞍】

⇒かざり‐ぐるま【飾車・餝車】

⇒かざり‐け【飾り気】

⇒かざり‐けい【飾り罫】

⇒かざり‐さんぼう【飾り三方】

⇒かざり‐し【飾師・錺師】

⇒かざり‐じつけ【飾り仕付け】

⇒かざり‐しょく【飾職・錺職】

⇒かざり‐ずみ【飾り炭】

⇒かざり‐せっちん【飾雪隠・荘雪隠】

⇒かざり‐だけ【飾り竹】

⇒かざり‐たち【飾太刀】

⇒かざりたち‐だい【飾太刀代】

⇒かざり‐だな【飾り棚】

⇒かざり‐たま【飾り玉】

⇒かざり‐ちまき【飾り粽】

⇒かざり‐ちょうどがけ【飾調度懸】

⇒かざり‐つけ【飾り付け】

⇒かざり‐つぼ【飾り壺】

⇒かざり‐なえ【飾り苗】

⇒かざり‐なわ【飾り縄】

⇒かざり‐ぬい【飾り縫い】

⇒かざり‐ばな【飾り花】

⇒かざり‐ばやし【飾り囃し】

⇒かざり‐ひも【飾り紐】

⇒かざり‐へいじ【飾り瓶子】

⇒かざり‐ぼうちょう【飾り庖丁】

⇒かざり‐ボタン【飾り釦】

⇒かざり‐まつ【飾り松】

⇒かざり‐まど【飾り窓】

⇒かざり‐ミシン【飾りミシン】

⇒かざり‐めぬき【飾目貫】

⇒かざり‐もの【飾り物】

⇒かざり‐や【飾屋・錺屋】

⇒かざり‐ゆみ【飾り弓】

⇒かざり‐わら【飾り藁】

⇒飾り取る

⇒飾りを下ろす

かざり‐あげ【飾揚げ】

(→)左義長さぎちょうのこと。

⇒かざり【飾り】

かざり‐あみ【飾り編み】

編物などで、その一部分に装飾的に編みつける編み方。

⇒かざり【飾り】

かざり‐いし【飾石】

宝石よりは品位が低いが、装飾に用いる石。水晶・碧玉・瑪瑙めのうなど。

⇒かざり【飾り】

かざり‐いづつ【飾井筒】‥ヰ‥

井筒を組んで井戸のように見せ、庭園に興趣を添えるもの。

⇒かざり【飾り】

かざり‐いと【飾り糸】

飾りに用いる織糸。縒より合わせ、また種々の色をつけて製する。

⇒かざり【飾り】

かざり‐いど【飾井戸】‥ヰ‥

(→)飾井筒かざりいづつに同じ。

⇒かざり【飾り】

かざり‐うす【飾り臼】

農家で、新年に臼に注連しめを張って鏡餅を供えること。

⇒かざり【飾り】

かざり‐うま【飾り馬】

①新年の初荷を運ぶ馬、祭礼の馬など、美々しく飾りたてた馬。

②賀茂祭などに出す唐鞍からくらを置いた馬。

③五月人形と共に飾る毛植細工の馬。

④嫁を乗せる馬。通例、婿方で準備する。

⇒かざり【飾り】

かざり‐うり【飾り売り】

歳暮に新年の飾り物を売り歩く人。

⇒かざり【飾り】

かざり‐えび【飾り海老】

新年の飾りに用いるエビ。〈[季]新年〉

⇒かざり【飾り】

かざり‐がし【飾り菓子】‥グワ‥

冠婚葬祭などの儀式用の菓子。雲平糖・有平あるへい糖などで、四季の草花・果実・魚介の形に、美術的に細工したもの。

⇒かざり【飾り】

かざり‐がしら【飾り頭】

屋形船の舳先へさきにつけた飾り。

⇒かざり【飾り】

かざり‐がね【飾り金】

飾りにつけた金具。

⇒かざり【飾り】

かざり‐かぶと【飾り冑】

端午たんごの節句の飾り物の一つ。ショウブでかぶとの形に作り、幟のぼりとともに屋外に飾るもの。

⇒かざり【飾り】

かざり‐かわ【飾革】‥カハ

靴の爪先に当てた装飾用の革。

⇒かざり【飾り】

かざり‐ぎり【飾り切り】

料理の飾りとして、また季節感を出すために、主に野菜を花などの形に切ること。また、切ったもの。→菊花切り→茶筅ちゃせん切り。

⇒かざり【飾り】

かざり‐くぎ【飾り釘】

装飾としてうつ釘。太鼓の鋲びょうの類。

⇒かざり【飾り】

かざり‐ぐし【飾串】

古代、冠の背につけた薄物の羽形の飾り物。

⇒かざり【飾り】

かざり‐ぐら【飾り鞍】

①美しく装飾した鞍。

②飾り馬につける馬具の総称。

⇒かざり【飾り】

かざり‐ぐるま【飾車・餝車】

牛車ぎっしゃを金銀・珠玉・錦繍などで装飾し、または袖に人の形を透かし彫りにしたもの。行幸・大嘗会だいじょうえ・御禊ごけいなどの時に用いた。

⇒かざり【飾り】

かざり‐け【飾り気】

自分をよく見せかけようと表面をつくろう様子。「―のない人」

⇒かざり【飾り】

かざり‐けい【飾り罫】

単純な直線ではなく、模様でできた罫線。

⇒かざり【飾り】

かざり‐さんぼう【飾り三方】‥バウ

年始の客に出す三方。熨斗鮑のしあわび・昆布を盛った硯蓋と白箸とをのせる。

⇒かざり【飾り】

かざり‐し【飾師・錺師】

(→)飾職に同じ。

⇒かざり【飾り】

かざり‐じつけ【飾り仕付け】

和服の被きせを整えるために、装飾を兼ねてかける仕付け。

⇒かざり【飾り】

かざり‐しょく【飾職・錺職】

金属のかんざしやブローチ・金具などの細かい細工をする職人。かざりし。かざりや。

⇒かざり【飾り】

かざり‐ずみ【飾り炭】

①新年の松飾りに用いる炭。邪気を避けるためのもの。

②(→)枝炭えだずみに同じ。

⇒かざり【飾り】

かざり‐せっちん【飾雪隠・荘雪隠】

(→)砂雪隠すなせっちんに同じ。

⇒かざり【飾り】

かざり‐だけ【飾り竹】

新年の門松に添えて立てる竹。〈[季]新年〉

⇒かざり【飾り】

かざり‐たち【飾太刀】

平安時代、節会せちえ・御禊ごけい・行幸などに、兵仗宣下ひょうじょうせんげの許可を得た公卿が束帯につける儀仗用の太刀。鮫柄さめづかに、鞘は紫檀・沈じんなどの螺鈿らでんで、玉石をちりばめた金銀の長飾ながかざりを特色とした。かざたち。

⇒かざり【飾り】

かざりたち‐だい【飾太刀代】

節会・内宴などに、公卿が飾太刀の代用として帯びた儀仗用の太刀。

⇒かざり【飾り】

かざり‐た・てる【飾り立てる】

〔他下一〕[文]かざりた・つ(下二)

人目に立つように盛んに飾る。けばけばしく飾る。今昔物語集31「―・てたる大鼓・鉦鼓・舞台・絹屋などの照り曜かかやき」。「店内を―・てる」

かざり‐だな【飾り棚】

美術品などを飾っておく棚。

⇒かざり【飾り】

かざり‐たま【飾り玉】

①室内の装飾に用いる玉。

②水晶・瑠璃るりなど装飾に用いる玉。

⇒かざり【飾り】

かざり‐ちまき【飾り粽】

種々の糸で美しく飾ったちまき。多く端午に用いる。

⇒かざり【飾り】

かざり‐ちょうどがけ【飾調度懸】‥テウ‥

座敷の装飾に用いた、弓を立て矢を盛る器。

⇒かざり【飾り】

かざり‐つけ【飾り付け】

飾りつけること。飾りつけたもの。装飾。「舞台の―」

⇒かざり【飾り】

かざり‐つ・ける【飾り付ける】

〔他下一〕[文]かざりつ・く(下二)

必要なものを飾って立派にととのえる。装飾する。

かざり‐つぼ【飾り壺】

床の間の飾りに用いる茶壺。

⇒かざり【飾り】

かざみ‐あんてい【風見安定】

飛行機の機首が進行方向に対して左右に振れた時、垂直尾翼の働きで元に戻ろうとする特性。方向安定。

⇒かざ‐み【風見】

かざみ‐ぐさ【風見草】

①ウメの異称。蔵玉集「山里の軒端に咲ける―」

②ヤナギの異称。蔵玉集「風見草、柳。梓弓はるの梢に―」

⇒かざ‐み【風見】

かざ‐みち【風道】

風の吹き抜ける道。また、風の通ったあと。かぜみち。

かざみ‐どり【風見鶏】

①鶏にかたどった風見。西洋で寺院の塔上などに装置。

②比喩的に、定見を持たず大勢の動向にすぐ順応する人。「政界の―」

⇒かざ‐み【風見】

かざみ‐の‐からす【風見の烏】

①烏にかたどった風見。

②㋐お高くとまっていばっている様子のたとえ。浮世風呂3「―を見るやうに高くとまつて」

㋑くるくるよく回るたとえ。歌舞伎、助六所縁江戸桜「此の舌が廻つて来たぞ、…風車、独楽こまにぶん廻しに―」

⇒かざ‐み【風見】

かさ・む【嵩む】

〔自五〕

①物などの数量が大きくなる。日本永代蔵1「元もと壱貫の銭、八千百九拾弐貫に―・み」。「費用が―・む」

②勢いが他にまさる。源平盛衰記46「禁中花色の振舞、…頼朝に―・みて見ゆ」

③勢いに乗ずる。嵩かさにかかる。甲陽軍鑑6「駿河義元公、あまり―・みて信長に負け」

かざ‐むき【風向き】

風の吹いて来る方向。転じて、物事のなりゆき。人の機嫌。形勢。かぜむき。「おやじの―が悪くなって来た」

かさ‐もち【傘持】

長柄の傘を持つ供人。

かざ‐もり【風守】

(→)風見かざみに同じ。

かさもり‐いなり【笠森稲荷】

江戸谷中やなか、感応寺の南西隅にあった稲荷社。かさもり(瘡守)の音通で、瘡(皮膚病)除けの神として信仰され、土や米の団子を供える。

かさもり‐おせん【笠森お仙】

江戸谷中やなかの笠森稲荷境内の水茶屋の娘。御家人倉地甚左衛門の妻。美人の評判高く、明和(1764〜1772)頃には浮世絵に描かれて人気となった。お仙にまつわる巷説は、山東京伝の合巻「笠森娘錦笈摺かさもりむすめにしきのおいずり」や河竹黙阿弥の歌舞伎「怪談月笠森」などの題材。(1751〜1827)

かさ‐や【傘屋・笠屋】

傘や笠を作り、また、売る店や人。

かさ‐やどり【笠宿り】

軒下または樹陰などにしばらくあまやどりすること。また、その所。催馬楽、妹が門「ひぢかさの雨もや降らなむ…―やどりてまからむ」

かざ‐よけ【風除け】

風をよけること。また、そのために設けたもの。かぜよけ。

⇒かざよけ‐がっしょう【風除合掌】

かざよけ‐がっしょう【風除合掌】‥シヤウ

(→)上鞍に同じ。

⇒かざ‐よけ【風除け】

かざら・う【飾らふ】カザラフ

〔他四〕

(カザルに接尾語フの付いた語)飾る。万葉集16「飛び翔るすがるの如き腰細に取り―・ひ」

かざり【飾り】

①かざること。よそおい。装飾。装飾品。転じて、見かけをととのえるためだけにあるもの。大唐西域記長寛点「荘飾カザリ虧かけたること有り」。「部屋の―」「あの社長は―だ」「―ボタン」

②松かざり。しめかざり。おかざり。〈[季]新年〉

③表面だけの美しさ。虚飾。「―のない人」

④頭髪。髪。

⇒かざり‐あげ【飾揚げ】

⇒かざり‐あみ【飾り編み】

⇒かざり‐いし【飾石】

⇒かざり‐いづつ【飾井筒】

⇒かざり‐いと【飾り糸】

⇒かざり‐いど【飾井戸】

⇒かざり‐うす【飾り臼】

⇒かざり‐うま【飾り馬】

⇒かざり‐うり【飾り売り】

⇒かざり‐えび【飾り海老】

⇒かざり‐がし【飾り菓子】

⇒かざり‐がしら【飾り頭】

⇒かざり‐がね【飾り金】

⇒かざり‐かぶと【飾り冑】

⇒かざり‐かわ【飾革】

⇒かざり‐ぎり【飾り切り】

⇒かざり‐くぎ【飾り釘】

⇒かざり‐ぐし【飾串】

⇒かざり‐ぐら【飾り鞍】

⇒かざり‐ぐるま【飾車・餝車】

⇒かざり‐け【飾り気】

⇒かざり‐けい【飾り罫】

⇒かざり‐さんぼう【飾り三方】

⇒かざり‐し【飾師・錺師】

⇒かざり‐じつけ【飾り仕付け】

⇒かざり‐しょく【飾職・錺職】

⇒かざり‐ずみ【飾り炭】

⇒かざり‐せっちん【飾雪隠・荘雪隠】

⇒かざり‐だけ【飾り竹】

⇒かざり‐たち【飾太刀】

⇒かざりたち‐だい【飾太刀代】

⇒かざり‐だな【飾り棚】

⇒かざり‐たま【飾り玉】

⇒かざり‐ちまき【飾り粽】

⇒かざり‐ちょうどがけ【飾調度懸】

⇒かざり‐つけ【飾り付け】

⇒かざり‐つぼ【飾り壺】

⇒かざり‐なえ【飾り苗】

⇒かざり‐なわ【飾り縄】

⇒かざり‐ぬい【飾り縫い】

⇒かざり‐ばな【飾り花】

⇒かざり‐ばやし【飾り囃し】

⇒かざり‐ひも【飾り紐】

⇒かざり‐へいじ【飾り瓶子】

⇒かざり‐ぼうちょう【飾り庖丁】

⇒かざり‐ボタン【飾り釦】

⇒かざり‐まつ【飾り松】

⇒かざり‐まど【飾り窓】

⇒かざり‐ミシン【飾りミシン】

⇒かざり‐めぬき【飾目貫】

⇒かざり‐もの【飾り物】

⇒かざり‐や【飾屋・錺屋】

⇒かざり‐ゆみ【飾り弓】

⇒かざり‐わら【飾り藁】

⇒飾り取る

⇒飾りを下ろす

かざり‐あげ【飾揚げ】

(→)左義長さぎちょうのこと。

⇒かざり【飾り】

かざり‐あみ【飾り編み】

編物などで、その一部分に装飾的に編みつける編み方。

⇒かざり【飾り】

かざり‐いし【飾石】

宝石よりは品位が低いが、装飾に用いる石。水晶・碧玉・瑪瑙めのうなど。

⇒かざり【飾り】

かざり‐いづつ【飾井筒】‥ヰ‥

井筒を組んで井戸のように見せ、庭園に興趣を添えるもの。

⇒かざり【飾り】

かざり‐いと【飾り糸】

飾りに用いる織糸。縒より合わせ、また種々の色をつけて製する。

⇒かざり【飾り】

かざり‐いど【飾井戸】‥ヰ‥

(→)飾井筒かざりいづつに同じ。

⇒かざり【飾り】

かざり‐うす【飾り臼】

農家で、新年に臼に注連しめを張って鏡餅を供えること。

⇒かざり【飾り】

かざり‐うま【飾り馬】

①新年の初荷を運ぶ馬、祭礼の馬など、美々しく飾りたてた馬。

②賀茂祭などに出す唐鞍からくらを置いた馬。

③五月人形と共に飾る毛植細工の馬。

④嫁を乗せる馬。通例、婿方で準備する。

⇒かざり【飾り】

かざり‐うり【飾り売り】

歳暮に新年の飾り物を売り歩く人。

⇒かざり【飾り】

かざり‐えび【飾り海老】

新年の飾りに用いるエビ。〈[季]新年〉

⇒かざり【飾り】

かざり‐がし【飾り菓子】‥グワ‥

冠婚葬祭などの儀式用の菓子。雲平糖・有平あるへい糖などで、四季の草花・果実・魚介の形に、美術的に細工したもの。

⇒かざり【飾り】

かざり‐がしら【飾り頭】

屋形船の舳先へさきにつけた飾り。

⇒かざり【飾り】

かざり‐がね【飾り金】

飾りにつけた金具。

⇒かざり【飾り】

かざり‐かぶと【飾り冑】

端午たんごの節句の飾り物の一つ。ショウブでかぶとの形に作り、幟のぼりとともに屋外に飾るもの。

⇒かざり【飾り】

かざり‐かわ【飾革】‥カハ

靴の爪先に当てた装飾用の革。

⇒かざり【飾り】

かざり‐ぎり【飾り切り】

料理の飾りとして、また季節感を出すために、主に野菜を花などの形に切ること。また、切ったもの。→菊花切り→茶筅ちゃせん切り。

⇒かざり【飾り】

かざり‐くぎ【飾り釘】

装飾としてうつ釘。太鼓の鋲びょうの類。

⇒かざり【飾り】

かざり‐ぐし【飾串】

古代、冠の背につけた薄物の羽形の飾り物。

⇒かざり【飾り】

かざり‐ぐら【飾り鞍】

①美しく装飾した鞍。

②飾り馬につける馬具の総称。

⇒かざり【飾り】

かざり‐ぐるま【飾車・餝車】

牛車ぎっしゃを金銀・珠玉・錦繍などで装飾し、または袖に人の形を透かし彫りにしたもの。行幸・大嘗会だいじょうえ・御禊ごけいなどの時に用いた。

⇒かざり【飾り】

かざり‐け【飾り気】

自分をよく見せかけようと表面をつくろう様子。「―のない人」

⇒かざり【飾り】

かざり‐けい【飾り罫】

単純な直線ではなく、模様でできた罫線。

⇒かざり【飾り】

かざり‐さんぼう【飾り三方】‥バウ

年始の客に出す三方。熨斗鮑のしあわび・昆布を盛った硯蓋と白箸とをのせる。

⇒かざり【飾り】

かざり‐し【飾師・錺師】

(→)飾職に同じ。

⇒かざり【飾り】

かざり‐じつけ【飾り仕付け】

和服の被きせを整えるために、装飾を兼ねてかける仕付け。

⇒かざり【飾り】

かざり‐しょく【飾職・錺職】

金属のかんざしやブローチ・金具などの細かい細工をする職人。かざりし。かざりや。

⇒かざり【飾り】

かざり‐ずみ【飾り炭】

①新年の松飾りに用いる炭。邪気を避けるためのもの。

②(→)枝炭えだずみに同じ。

⇒かざり【飾り】

かざり‐せっちん【飾雪隠・荘雪隠】

(→)砂雪隠すなせっちんに同じ。

⇒かざり【飾り】

かざり‐だけ【飾り竹】

新年の門松に添えて立てる竹。〈[季]新年〉

⇒かざり【飾り】

かざり‐たち【飾太刀】

平安時代、節会せちえ・御禊ごけい・行幸などに、兵仗宣下ひょうじょうせんげの許可を得た公卿が束帯につける儀仗用の太刀。鮫柄さめづかに、鞘は紫檀・沈じんなどの螺鈿らでんで、玉石をちりばめた金銀の長飾ながかざりを特色とした。かざたち。

⇒かざり【飾り】

かざりたち‐だい【飾太刀代】

節会・内宴などに、公卿が飾太刀の代用として帯びた儀仗用の太刀。

⇒かざり【飾り】

かざり‐た・てる【飾り立てる】

〔他下一〕[文]かざりた・つ(下二)

人目に立つように盛んに飾る。けばけばしく飾る。今昔物語集31「―・てたる大鼓・鉦鼓・舞台・絹屋などの照り曜かかやき」。「店内を―・てる」

かざり‐だな【飾り棚】

美術品などを飾っておく棚。

⇒かざり【飾り】

かざり‐たま【飾り玉】

①室内の装飾に用いる玉。

②水晶・瑠璃るりなど装飾に用いる玉。

⇒かざり【飾り】

かざり‐ちまき【飾り粽】

種々の糸で美しく飾ったちまき。多く端午に用いる。

⇒かざり【飾り】

かざり‐ちょうどがけ【飾調度懸】‥テウ‥

座敷の装飾に用いた、弓を立て矢を盛る器。

⇒かざり【飾り】

かざり‐つけ【飾り付け】

飾りつけること。飾りつけたもの。装飾。「舞台の―」

⇒かざり【飾り】

かざり‐つ・ける【飾り付ける】

〔他下一〕[文]かざりつ・く(下二)

必要なものを飾って立派にととのえる。装飾する。

かざり‐つぼ【飾り壺】

床の間の飾りに用いる茶壺。

⇒かざり【飾り】

かさ‐の‐ゆき【笠の雪】🔗⭐🔉

かさ‐の‐ゆき【笠の雪】

笠の上に降り積もった雪。また、重い物のたとえ。

かさ‐はずし【笠はずし】‥ハヅシ🔗⭐🔉

かさ‐はずし【笠はずし】‥ハヅシ

茨城県・福島県で、婚家に到着した嫁が門口でかぶってきた笠をはずす風習。→笠被かさかぶせ

かさ‐ぶくろ【傘袋・笠袋】🔗⭐🔉

かさ‐ぶくろ【傘袋・笠袋】

傘を入れる袋。特に、中世以降、旅行や行列で長柄の傘を入れるのに用いた袋。また、編笠を入れる袋。

かさ‐ぼこ【傘鉾・笠鉾】🔗⭐🔉

かさ‐ぼこ【傘鉾・笠鉾】

祭礼の飾り物の一つ。大きな傘の上に鉾・長刀なぎなた・造花などをとりつけたもの。

⇒かさぼこ‐ぐも【傘鉾雲】

⇒かさぼこ‐ざや【傘鉾鞘】

かさま【笠間】🔗⭐🔉

かさま【笠間】

茨城県北西部にある市。もと牧野氏8万石の城下町。笠間稲荷の門前町・宿場町。笠間焼・建築石材を産出。人口8万1千。

笠間稲荷

撮影:関戸 勇

かさ‐まつ【笠松】🔗⭐🔉

かさ‐まつ【笠松】

枝が四方へ広がり垂れて、笠の形をした松。

かさもり‐いなり【笠森稲荷】🔗⭐🔉

かさもり‐いなり【笠森稲荷】

江戸谷中やなか、感応寺の南西隅にあった稲荷社。かさもり(瘡守)の音通で、瘡(皮膚病)除けの神として信仰され、土や米の団子を供える。

かさもり‐おせん【笠森お仙】🔗⭐🔉

かさもり‐おせん【笠森お仙】

江戸谷中やなかの笠森稲荷境内の水茶屋の娘。御家人倉地甚左衛門の妻。美人の評判高く、明和(1764〜1772)頃には浮世絵に描かれて人気となった。お仙にまつわる巷説は、山東京伝の合巻「笠森娘錦笈摺かさもりむすめにしきのおいずり」や河竹黙阿弥の歌舞伎「怪談月笠森」などの題材。(1751〜1827)

かさ‐や【傘屋・笠屋】🔗⭐🔉

かさ‐や【傘屋・笠屋】

傘や笠を作り、また、売る店や人。

かさ‐やどり【笠宿り】🔗⭐🔉

かさ‐やどり【笠宿り】

軒下または樹陰などにしばらくあまやどりすること。また、その所。催馬楽、妹が門「ひぢかさの雨もや降らなむ…―やどりてまからむ」

りゅう【笠】リフ🔗⭐🔉

りゅう【笠】リフ

姓氏の一つ。

⇒りゅう‐しんたろう【笠信太郎】

⇒りゅう‐ちしゅう【笠智衆】

りゅう‐しんたろう【笠信太郎】リフ‥ラウ🔗⭐🔉

りゅう‐しんたろう【笠信太郎】リフ‥ラウ

新聞人。福岡県生れ。朝日新聞論説主幹として、第二次大戦後の講和・安保問題などに際して平和論を展開。著「ものの見方について」など。(1900〜1967)

笠信太郎

撮影:田村 茂

⇒りゅう【笠】

⇒りゅう【笠】

⇒りゅう【笠】

⇒りゅう【笠】

りゅう‐ちしゅう【笠智衆】リフ‥🔗⭐🔉

りゅう‐ちしゅう【笠智衆】リフ‥

映画俳優。熊本県生れ。感情を抑えた朴訥な演技で人気を博した。出演作「父ありき」「東京物語」「男はつらいよ」など。(1904〜1993)

⇒りゅう【笠】

[漢]笠🔗⭐🔉

笠 字形

〔竹部5画/11画/1962・335E〕

〔音〕リュウ〈リフ〉(呉)(漢)

〔訓〕かさ

[意味]

頭にかぶる、かさ。すげがさ。「

〔竹部5画/11画/1962・335E〕

〔音〕リュウ〈リフ〉(呉)(漢)

〔訓〕かさ

[意味]

頭にかぶる、かさ。すげがさ。「 笠さりゅう」

笠さりゅう」

〔竹部5画/11画/1962・335E〕

〔音〕リュウ〈リフ〉(呉)(漢)

〔訓〕かさ

[意味]

頭にかぶる、かさ。すげがさ。「

〔竹部5画/11画/1962・335E〕

〔音〕リュウ〈リフ〉(呉)(漢)

〔訓〕かさ

[意味]

頭にかぶる、かさ。すげがさ。「 笠さりゅう」

笠さりゅう」

大辞林の検索結果 (43)

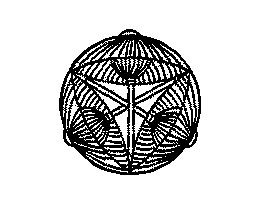

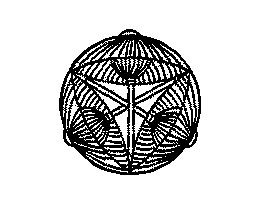

かさ【笠・傘】🔗⭐🔉

かさ [1] 【笠・傘】

(1)雨雪・日光を防ぐために頭に直接かぶるもの。菅(スゲ)・藺(イ)などで編んで作る。かぶりがさ。《笠》

→笠の台

(2){(1)}と同じ目的で頭上にかざすもの。中心点から放射状に骨を出し,布地や油紙を張り,柄をつけ,折り畳みできるようにしたもの。こうもり傘・唐傘・日傘などの総称。《傘》「―を差す」

(3)

(1)

(2)の恰好(カツコウ)をしたもの。「電気の―」「キノコの―」

(4)おおい守るもののたとえ。「権力を―にいばりちらす」「核の―」

(5)椀(ワン)などのふた。「―を取て,御めしの上をばとらず/今川大双紙」

(6)筆のさや。筆帽。

(7)家紋の一。{(1)(2)}をかたどったもの。

傘(7)

[図]

[図]

[図]

[図]

かさ=に 着る🔗⭐🔉

着る🔗⭐🔉

――に 着る

(1)微力な者が権勢者の後援を頼りにして威張る。「親の権威を―

着る

(1)微力な者が権勢者の後援を頼りにして威張る。「親の権威を― 着る」

(2)自分の施した恩徳をいいことにして威張る。

着る」

(2)自分の施した恩徳をいいことにして威張る。

着る

(1)微力な者が権勢者の後援を頼りにして威張る。「親の権威を―

着る

(1)微力な者が権勢者の後援を頼りにして威張る。「親の権威を― 着る」

(2)自分の施した恩徳をいいことにして威張る。

着る」

(2)自分の施した恩徳をいいことにして威張る。

かさ【笠】🔗⭐🔉

かさ 【笠】

姓氏の一。

かさ-の-いらつめ【笠女郎】🔗⭐🔉

かさ-の-いらつめ 【笠女郎】

女流万葉歌人。万葉集に大伴家持との相聞歌二九首が見える。軽妙機知に富んだ歌が多い。生没年未詳。

かさ-の-かなむら【笠金村】🔗⭐🔉

かさ-の-かなむら 【笠金村】

万葉歌人。従駕の歌が多く,聖武朝の宮廷歌人と思われる。万葉集に「笠朝臣金村歌集」の名が見えるが伝わらない。生没年未詳。

かさ-あて【笠当て】🔗⭐🔉

かさ-あて [2] 【笠当て】

かぶり笠の内側の,頭にあたる所につける小さい布団のようなもの。

かさ-いし【笠石】🔗⭐🔉

かさ-いし [2] 【笠石】

(1)石灯籠の火袋の上にかぶせる笠状の石。笠。

(2)石や煉瓦などの塀や手すりの上にかぶせ,壁体の頂上を保護する石。冠石(カムリイシ)。

かさ-いた【笠板】🔗⭐🔉

かさ-いた [0][2] 【笠板】

戸袋などの上部にかぶせる板。

かさおか【笠岡】🔗⭐🔉

かさおか カサヲカ 【笠岡】

岡山県南西端,瀬戸内海に臨む市。鉄鋼・化学肥料・食品加工・家具製造などの工業が盛ん。カブトガニ繁殖地で有名。

かさ-おどり【傘踊り・笠踊り】🔗⭐🔉

かさ-おどり ―ヲドリ [3] 【傘踊り・笠踊り】

(1)かぶり笠・唐傘を手にして踊る踊り。

(2)鳥取県地方の芸能。近世末期の雨乞い踊りに起源をもち,色紙で飾った傘をまわしつつ貝殻節・大津絵節などに合わせて踊る。

かさ-がい【笠貝】🔗⭐🔉

かさ-がい ―ガヒ [2] 【笠貝】

(1)海産の巻貝。殻は巻かずに笠を伏せたような形で,殻長8センチメートル,殻高4センチメートル内外。表面は淡黄褐色。小笠原諸島に分布。

(2)殻の形が笠に似ている貝の俗称。ヨメガカサ・カモガイなど。

かさ-がけ【笠懸】🔗⭐🔉

かさ-がけ [0][4] 【笠懸】

〔「かさかけ」とも〕

平安時代以来,長く行われた射芸の一。馬に乗って走りながら,2,30メートルの距離から的を射るもの。的は初め笠を用いたが,のちには円板に革を張り,中にわらなどを入れて膨らませたものを用いた。矢は蟇目(ヒキメ)を使う。的間が小笠懸より遠いので,遠笠懸ともいう。

笠懸

[図]

[図]

[図]

[図]

かさがけ-ひきめ【笠懸蟇目】🔗⭐🔉

かさがけ-ひきめ [5] 【笠懸蟇目】

笠懸で用いる蟇目。犬追物(イヌオウモノ)のものよりは小さく,挫目(ヒシギメ)と呼ばれる縦筋が彫ってある。

かさ-が-たけ【笠ヶ岳】🔗⭐🔉

かさ-が-たけ 【笠ヶ岳】

岐阜県北東端,飛騨(ヒダ)山脈南西部にある山。海抜2897メートル。飛騨の名山。

かさぎ-ぞり【笠木反り】🔗⭐🔉

かさぎ-ぞり [0] 【笠木反り】

太刀・刀で,反りの中心が刀身の中程にあり,鳥居の笠木のような反りをなすもの。京物に多い。京反り。鳥居反(トリイゾ)り。

かさぎ【笠置】🔗⭐🔉

かさぎ 【笠置】

京都府南端,相楽(ソウラク)郡の町。

かさぎ-がた-どうろう【笠置形灯籠】🔗⭐🔉

かさぎ-がた-どうろう [6] 【笠置形灯籠】

石灯籠の一種。擬宝珠柱の上部に火袋を設けた形のもの。笠置山にあった道標をかたどったといわれる。庭園で用いる。

かさぎ-でら【笠置寺】🔗⭐🔉

かさぎ-でら 【笠置寺】

笠置山上にある真言宗智山派の寺。山号は鹿鷺山。天武天皇の創建と伝える。古くから修験道の修行道場であり,弥勒信仰でも知られる。元弘の変の際,後醍醐天皇の行在所(アンザイシヨ)が置かれた。弥勒菩薩などの磨崖仏(マガイブツ)がある。

かさぎ-やま【笠置山】🔗⭐🔉

かさぎ-やま 【笠置山】

笠置町南部にある山。海抜324メートル。木津川峡谷に臨む。山頂に笠置寺がある。

かさぎ-れんが【笠着連歌】🔗⭐🔉

かさぎ-れんが [4] 【笠着連歌】

中世以降,長く北野天満宮や太宰府天満宮などで行われた連歌の一体。特定の連衆のほかに,往来の誰でもが笠を着けたままで,座に加わったという。花の下(モト)連歌の遺風といわれる。伊勢神宮の法楽連歌などにあった。

かさ-ぐも【笠雲】🔗⭐🔉

かさ-ぐも [0] 【笠雲】

独立峰の山頂にかかる笠状の雲。天気の変わる前兆とみられる。帽子雲。

かさご【笠子】🔗⭐🔉

かさご [0][2] 【笠子】

(1)カサゴ目フサカサゴ科の海魚の総称。メバル・ソイ・メヌケ類など日本近海に約七〇種が分布。

(2){(1)}の一種。全長約25センチメートル。頭や背びれの棘(トゲ)が鋭い。体色は黒褐色から暗赤色まで多様で,小白点や暗褐色の複雑な斑(マダラ)がある。卵胎生。食用にして美味。釣りの対象魚。本州以南の岩礁帯に分布。ガシラ。アカメバル。ホゴ。

笠子(2)

[図]

[図]

[図]

[図]

かさ-じころ【笠錏】🔗⭐🔉

かさ-じころ [3] 【笠錏】

扁平に開いて,笠状になっている兜(カブト)の錏。中世に用いられた。

かさ-じぞう【笠地蔵】🔗⭐🔉

かさ-じぞう ―ヂザウ 【笠地蔵】

昔話の一。年越しの夜に,雪中の六地蔵に笠をかぶせてやった貧しい爺に,地蔵が米や金を持ってきてくれるというもの。

かさ-じるし【笠標】🔗⭐🔉

かさ-じるし [3] 【笠標】

戦場で敵味方の識別のために兜(カブト)に付ける目印。多く布を使う。

笠標

[図]

[図]

[図]

[図]

かさじるし-つけ-の-かん【笠標付けの鐶】🔗⭐🔉

かさじるし-つけ-の-かん ―クワン 【笠標付けの鐶】

兜の鉢の後部中央にある鐶。笠標を付けるためのものであるが,赤の総角(アゲマキ)も付けた。高勝鐶(コウシヨウカン)。

かさ-すげ【笠菅】🔗⭐🔉

かさ-すげ [2] 【笠菅】

カヤツリグサ科の多年草。水辺や湿地に群生する。高さ約1メートル。茎は三角柱状。葉は広線形で長く,ざらつく。晩春,雄花穂を頂生し,その下に数本の雌花穂を斜出する。葉で蓑(ミノ)・笠・縄などを作る。スゲ。

かさ-づけ【笠付け】🔗⭐🔉

かさ-づけ [0] 【笠付け】

「冠付(カムリヅ)け」の上方での称。

かさでら【笠寺】🔗⭐🔉

かさでら 【笠寺】

名古屋市南区にある町名。昔話「笠地蔵」で知られる笠覆寺(リユウフクジ)(通称,笠寺・笠寺観音)がある。

かさ-とがめ【笠咎め】🔗⭐🔉

かさ-とがめ 【笠咎め】

身分の高い人の前を笠をかぶったままで通り過ぎる無礼をとがめること。

かさとり-やま【笠取山】🔗⭐🔉

かさとり-やま 【笠取山】

京都府宇治市北東部にある山。海抜371メートル。((歌枕))「雨ふれど露ももらじを笠取の山はいかでかもみぢそめけむ/古今(秋下)」

かさ-ぬい【笠縫い】🔗⭐🔉

かさ-ぬい ―ヌヒ [2] 【笠縫い】

菅笠(スゲガサ)などを糸で縫って作ること。また,その人。

かさのした【笠の下】🔗⭐🔉

かさのした 【笠の下】

狂言「地蔵舞(ジゾウマイ)」の別名。

かさ-の-だい【笠の台】🔗⭐🔉

かさ-の-だい 【笠の台】

〔笠をのせる台の意〕

頭(アタマ)。

かさのだい=が飛・ぶ🔗⭐🔉

――が飛・ぶ

(1)首を斬られる。

(2)免職になる。

かさのだい=の生き別れ🔗⭐🔉

――の生き別れ

斬られて,首と胴とが別々になること。

かさ-の-ゆき【笠の雪】🔗⭐🔉

かさ-の-ゆき [1] 【笠の雪】

笠の上に降り積もった雪。重いもののたとえにもいう。

かさま【笠間】🔗⭐🔉

かさま 【笠間】

茨城県中部にある市。笠間稲荷の門前町から発達。笠間焼・稲田御影(ミカゲ)を産する。

かさ-まつ【笠松】🔗⭐🔉

かさ-まつ [2] 【笠松】

(1)枝が四方に広がって,笠のようにみえる松。

(2){(1)}を図案化した紋・文様。

かさまつ【笠松】🔗⭐🔉

かさまつ 【笠松】

岐阜県南部,羽島郡の町。かつて木曾川の水運で栄え,近世には美濃代官所があった。美濃縞の原産地で,織物業が盛ん。

かさもり-おせん【笠森お仙】🔗⭐🔉

かさもり-おせん 【笠森お仙】

(1)江戸谷中,笠森稲荷地内の茶屋の娘。明和(1764-1772)頃の錦絵に描かれた柳腰で知られた美人。

(2)歌舞伎「怪談月笠森」の通称。世話物。河竹黙阿弥作。1865年江戸守田座初演。{(1)}をモデルとし,殺された姉の仇(アダ)を討つ筋に脚色。

広辞苑+大辞林に「笠」で始まるの検索結果。