複数辞典一括検索+![]()

![]()

え【絵】🔗⭐🔉

え  [1] 【絵】

〔呉音。「画」とも書く〕

(1)物の形・姿を描いたもの。絵画。「―をかく」

(2)映画・テレビの画像。

[1] 【絵】

〔呉音。「画」とも書く〕

(1)物の形・姿を描いたもの。絵画。「―をかく」

(2)映画・テレビの画像。

[1] 【絵】

〔呉音。「画」とも書く〕

(1)物の形・姿を描いたもの。絵画。「―をかく」

(2)映画・テレビの画像。

[1] 【絵】

〔呉音。「画」とも書く〕

(1)物の形・姿を描いたもの。絵画。「―をかく」

(2)映画・テレビの画像。

え=に描(カ)いた餅(モチ)🔗⭐🔉

――に描(カ)いた餅(モチ)

役に立たないたとえ。計画などが実現する可能性のないこと。画餅(ガベイ)。

え=に描(カ)いたよう🔗⭐🔉

――に描(カ)いたよう

(1)美しいことのたとえ。「―な夕日の美しさ」

(2)ある事柄や状態の典型であることにいう。「けちを―な人」

え=にな・る🔗⭐🔉

――にな・る

(1)絵にかいたならば良い絵になりそうな,姿・形・場面・景色である。

(2)姿などがその場の雰囲気にぴったりと合っている。

え=の事は素(シロ)きを後(ノチ)にす🔗⭐🔉

――の事は素(シロ)きを後(ノチ)にす

⇒絵事(カイジ)は素(ソ)を後(ノチ)にす

え-あわせ【絵合(わ)せ】🔗⭐🔉

え-あわせ  アハセ [2] 【絵合(わ)せ】

左右に分かれ,双方から一点ずつ絵を出し,その技巧・図案などの優劣を判者が判定する遊び。平安中期以後,貴族の間に流行した。

アハセ [2] 【絵合(わ)せ】

左右に分かれ,双方から一点ずつ絵を出し,その技巧・図案などの優劣を判者が判定する遊び。平安中期以後,貴族の間に流行した。

アハセ [2] 【絵合(わ)せ】

左右に分かれ,双方から一点ずつ絵を出し,その技巧・図案などの優劣を判者が判定する遊び。平安中期以後,貴族の間に流行した。

アハセ [2] 【絵合(わ)せ】

左右に分かれ,双方から一点ずつ絵を出し,その技巧・図案などの優劣を判者が判定する遊び。平安中期以後,貴族の間に流行した。

え-あんどん【絵行灯】🔗⭐🔉

え-あんどん  ― [2] 【絵行灯】

絵の描いてある行灯。祭りや縁日に社寺の境内や町家の門口にかける。

― [2] 【絵行灯】

絵の描いてある行灯。祭りや縁日に社寺の境内や町家の門口にかける。

― [2] 【絵行灯】

絵の描いてある行灯。祭りや縁日に社寺の境内や町家の門口にかける。

― [2] 【絵行灯】

絵の描いてある行灯。祭りや縁日に社寺の境内や町家の門口にかける。

え-いり【絵入り】🔗⭐🔉

え-いり  ― [0] 【絵入り】

書物や新聞雑誌の記事に,挿絵の入っていること。また,その書物や新聞雑誌。

― [0] 【絵入り】

書物や新聞雑誌の記事に,挿絵の入っていること。また,その書物や新聞雑誌。

― [0] 【絵入り】

書物や新聞雑誌の記事に,挿絵の入っていること。また,その書物や新聞雑誌。

― [0] 【絵入り】

書物や新聞雑誌の記事に,挿絵の入っていること。また,その書物や新聞雑誌。

えいり-きょうげんぼん【絵入り狂言本】🔗⭐🔉

えいり-きょうげんぼん  ―キヤウゲン― [0] 【絵入り狂言本】

元禄(1688-1704)から約50年間刊行された,歌舞伎の筋書きを挿絵入りでのせた版本。狂言本。狂言絵本。

―キヤウゲン― [0] 【絵入り狂言本】

元禄(1688-1704)から約50年間刊行された,歌舞伎の筋書きを挿絵入りでのせた版本。狂言本。狂言絵本。

―キヤウゲン― [0] 【絵入り狂言本】

元禄(1688-1704)から約50年間刊行された,歌舞伎の筋書きを挿絵入りでのせた版本。狂言本。狂言絵本。

―キヤウゲン― [0] 【絵入り狂言本】

元禄(1688-1704)から約50年間刊行された,歌舞伎の筋書きを挿絵入りでのせた版本。狂言本。狂言絵本。

えいり-じょうるりぼん【絵入り浄瑠璃本】🔗⭐🔉

えいり-じょうるりぼん  ―ジヤウルリ― [0] 【絵入り浄瑠璃本】

寛永(1624-1644)から享保(1716-1736)初年頃までの間に刊行された挿絵入りの古浄瑠璃本。細かい字で書かれ,細字本・虱本(シラミボン)などと呼ばれる。絵入り正本。

―ジヤウルリ― [0] 【絵入り浄瑠璃本】

寛永(1624-1644)から享保(1716-1736)初年頃までの間に刊行された挿絵入りの古浄瑠璃本。細かい字で書かれ,細字本・虱本(シラミボン)などと呼ばれる。絵入り正本。

―ジヤウルリ― [0] 【絵入り浄瑠璃本】

寛永(1624-1644)から享保(1716-1736)初年頃までの間に刊行された挿絵入りの古浄瑠璃本。細かい字で書かれ,細字本・虱本(シラミボン)などと呼ばれる。絵入り正本。

―ジヤウルリ― [0] 【絵入り浄瑠璃本】

寛永(1624-1644)から享保(1716-1736)初年頃までの間に刊行された挿絵入りの古浄瑠璃本。細かい字で書かれ,細字本・虱本(シラミボン)などと呼ばれる。絵入り正本。

えいり-ねほん【絵入り根本】🔗⭐🔉

えいり-ねほん  ― [4] 【絵入り根本】

舞台面や役者の似顔絵を挿絵として入れた読み物風の歌舞伎脚本。江戸後期,安永・天明(1772-1789)の頃から文化・文政・天保(1804-1844)にかけて,京坂を中心に刊行され,流行。根本。

― [4] 【絵入り根本】

舞台面や役者の似顔絵を挿絵として入れた読み物風の歌舞伎脚本。江戸後期,安永・天明(1772-1789)の頃から文化・文政・天保(1804-1844)にかけて,京坂を中心に刊行され,流行。根本。

― [4] 【絵入り根本】

舞台面や役者の似顔絵を挿絵として入れた読み物風の歌舞伎脚本。江戸後期,安永・天明(1772-1789)の頃から文化・文政・天保(1804-1844)にかけて,京坂を中心に刊行され,流行。根本。

― [4] 【絵入り根本】

舞台面や役者の似顔絵を挿絵として入れた読み物風の歌舞伎脚本。江戸後期,安永・天明(1772-1789)の頃から文化・文政・天保(1804-1844)にかけて,京坂を中心に刊行され,流行。根本。

えいり-ぼん【絵入り本】🔗⭐🔉

えいり-ぼん  ― [0] 【絵入り本】

絵が入っている本。特に,絵の入った近世の版本をいう。

― [0] 【絵入り本】

絵が入っている本。特に,絵の入った近世の版本をいう。

― [0] 【絵入り本】

絵が入っている本。特に,絵の入った近世の版本をいう。

― [0] 【絵入り本】

絵が入っている本。特に,絵の入った近世の版本をいう。

えいり-よみほん【絵入り読本】🔗⭐🔉

えいり-よみほん  ― [4] 【絵入り読本】

挿絵の多く入った江戸後期の読本。人情本も含めていう。

― [4] 【絵入り読本】

挿絵の多く入った江戸後期の読本。人情本も含めていう。

― [4] 【絵入り読本】

挿絵の多く入った江戸後期の読本。人情本も含めていう。

― [4] 【絵入り読本】

挿絵の多く入った江戸後期の読本。人情本も含めていう。

え-いん【絵印】🔗⭐🔉

え-いん  ― [0] 【絵印】

絵の落款に用いる印。

― [0] 【絵印】

絵の落款に用いる印。

― [0] 【絵印】

絵の落款に用いる印。

― [0] 【絵印】

絵の落款に用いる印。

え-いんがきょう【絵因果経】🔗⭐🔉

え-いんがきょう  イングワキヤウ 【絵因果経】

「過去現在因果経」の内容を絵解きしたもの。経文を下段に,絵を上段に書く。過去現在因果経絵巻。因果経絵巻。

イングワキヤウ 【絵因果経】

「過去現在因果経」の内容を絵解きしたもの。経文を下段に,絵を上段に書く。過去現在因果経絵巻。因果経絵巻。

イングワキヤウ 【絵因果経】

「過去現在因果経」の内容を絵解きしたもの。経文を下段に,絵を上段に書く。過去現在因果経絵巻。因果経絵巻。

イングワキヤウ 【絵因果経】

「過去現在因果経」の内容を絵解きしたもの。経文を下段に,絵を上段に書く。過去現在因果経絵巻。因果経絵巻。

え-うちわ【絵団扇】🔗⭐🔉

え-うちわ  ウチハ [2] 【絵団扇】

絵の書いてあるうちわ。

ウチハ [2] 【絵団扇】

絵の書いてあるうちわ。

ウチハ [2] 【絵団扇】

絵の書いてあるうちわ。

ウチハ [2] 【絵団扇】

絵の書いてあるうちわ。

え-うるし【絵漆】🔗⭐🔉

え-うるし  ― [2] 【絵漆】

蒔絵(マキエ)の文様を描くのに用いる漆。透き漆にベンガラを混ぜたもの。

― [2] 【絵漆】

蒔絵(マキエ)の文様を描くのに用いる漆。透き漆にベンガラを混ぜたもの。

― [2] 【絵漆】

蒔絵(マキエ)の文様を描くのに用いる漆。透き漆にベンガラを混ぜたもの。

― [2] 【絵漆】

蒔絵(マキエ)の文様を描くのに用いる漆。透き漆にベンガラを混ぜたもの。

え-おうぎ【絵扇】🔗⭐🔉

え-おうぎ  アフギ [2] 【絵扇】

絵が書いてある扇。[季]夏。

アフギ [2] 【絵扇】

絵が書いてある扇。[季]夏。

アフギ [2] 【絵扇】

絵が書いてある扇。[季]夏。

アフギ [2] 【絵扇】

絵が書いてある扇。[季]夏。

え-がい【絵貝】🔗⭐🔉

え-がい  ガヒ [1] 【絵貝】

貝合わせの一。貝の両片に分けて書いた名所などの絵と,それに関係ある和歌とを合わせて取る遊戯。天暦(947-957)の頃行われた。

ガヒ [1] 【絵貝】

貝合わせの一。貝の両片に分けて書いた名所などの絵と,それに関係ある和歌とを合わせて取る遊戯。天暦(947-957)の頃行われた。

ガヒ [1] 【絵貝】

貝合わせの一。貝の両片に分けて書いた名所などの絵と,それに関係ある和歌とを合わせて取る遊戯。天暦(947-957)の頃行われた。

ガヒ [1] 【絵貝】

貝合わせの一。貝の両片に分けて書いた名所などの絵と,それに関係ある和歌とを合わせて取る遊戯。天暦(947-957)の頃行われた。

え-がいき【絵海気】🔗⭐🔉

え-がいき  ― [2] 【絵海気】

文様を染めた糸を経(タテ)糸に用いて織った海気(カイキ)。

→海気

― [2] 【絵海気】

文様を染めた糸を経(タテ)糸に用いて織った海気(カイキ)。

→海気

― [2] 【絵海気】

文様を染めた糸を経(タテ)糸に用いて織った海気(カイキ)。

→海気

― [2] 【絵海気】

文様を染めた糸を経(タテ)糸に用いて織った海気(カイキ)。

→海気

え-かがみ【絵鑑】🔗⭐🔉

え-かがみ  ― [2] 【絵鑑】

鑑定用の古画帖。

― [2] 【絵鑑】

鑑定用の古画帖。

― [2] 【絵鑑】

鑑定用の古画帖。

― [2] 【絵鑑】

鑑定用の古画帖。

え-かき【絵書き・絵描】🔗⭐🔉

え-かき  ― [3] 【絵書き・絵描】

絵を描くことを職業にしている人。画家。

― [3] 【絵書き・絵描】

絵を描くことを職業にしている人。画家。

― [3] 【絵書き・絵描】

絵を描くことを職業にしている人。画家。

― [3] 【絵書き・絵描】

絵を描くことを職業にしている人。画家。

えかき-うた【絵書き歌】🔗⭐🔉

えかき-うた  ― [3] 【絵書き歌】

描く線や形を説明した歌詞を歌いながら一定の絵を完成する遊戯。また,その歌。

― [3] 【絵書き歌】

描く線や形を説明した歌詞を歌いながら一定の絵を完成する遊戯。また,その歌。

― [3] 【絵書き歌】

描く線や形を説明した歌詞を歌いながら一定の絵を完成する遊戯。また,その歌。

― [3] 【絵書き歌】

描く線や形を説明した歌詞を歌いながら一定の絵を完成する遊戯。また,その歌。

え-がみ【絵紙】🔗⭐🔉

え-がみ  ― [1] 【絵紙】

さまざまな絵や模様の印刷された紙。子供の玩具(ガング)・教材・装飾用などに用いられる。

― [1] 【絵紙】

さまざまな絵や模様の印刷された紙。子供の玩具(ガング)・教材・装飾用などに用いられる。

― [1] 【絵紙】

さまざまな絵や模様の印刷された紙。子供の玩具(ガング)・教材・装飾用などに用いられる。

― [1] 【絵紙】

さまざまな絵や模様の印刷された紙。子供の玩具(ガング)・教材・装飾用などに用いられる。

え-からつ【絵唐津】🔗⭐🔉

え-からつ  ― [2] 【絵唐津】

唐津焼の一。釉(ウワグスリ)は青黄みがちで,釉下に絵模様を鉄砂で描いたもの。

― [2] 【絵唐津】

唐津焼の一。釉(ウワグスリ)は青黄みがちで,釉下に絵模様を鉄砂で描いたもの。

― [2] 【絵唐津】

唐津焼の一。釉(ウワグスリ)は青黄みがちで,釉下に絵模様を鉄砂で描いたもの。

― [2] 【絵唐津】

唐津焼の一。釉(ウワグスリ)は青黄みがちで,釉下に絵模様を鉄砂で描いたもの。

え-がわ【絵革・画韋】🔗⭐🔉

え-がわ  ガハ [1] 【絵革・画韋】

文様を染めつけた革。

ガハ [1] 【絵革・画韋】

文様を染めつけた革。

ガハ [1] 【絵革・画韋】

文様を染めつけた革。

ガハ [1] 【絵革・画韋】

文様を染めつけた革。

え-かんばん【絵看板】🔗⭐🔉

え-かんばん  ― [2] 【絵看板】

劇場の正面にかかげる看板の一種。演目の内容を絵組みにしたもの。また,映画などの絵入りの看板をさすこともある。

― [2] 【絵看板】

劇場の正面にかかげる看板の一種。演目の内容を絵組みにしたもの。また,映画などの絵入りの看板をさすこともある。

― [2] 【絵看板】

劇場の正面にかかげる看板の一種。演目の内容を絵組みにしたもの。また,映画などの絵入りの看板をさすこともある。

― [2] 【絵看板】

劇場の正面にかかげる看板の一種。演目の内容を絵組みにしたもの。また,映画などの絵入りの看板をさすこともある。

え-ぎぬ【絵衣】🔗⭐🔉

え-ぎぬ  ― [2][1] 【絵衣】

近世,采女(ウネメ)が着た表衣(ウエノキヌ)。表は白の練り絹で雲に椿などの彩色をし,裏は萌黄(モエギ)の生絹(スズシ)を用いた。うねめぎぬ。

― [2][1] 【絵衣】

近世,采女(ウネメ)が着た表衣(ウエノキヌ)。表は白の練り絹で雲に椿などの彩色をし,裏は萌黄(モエギ)の生絹(スズシ)を用いた。うねめぎぬ。

― [2][1] 【絵衣】

近世,采女(ウネメ)が着た表衣(ウエノキヌ)。表は白の練り絹で雲に椿などの彩色をし,裏は萌黄(モエギ)の生絹(スズシ)を用いた。うねめぎぬ。

― [2][1] 【絵衣】

近世,采女(ウネメ)が着た表衣(ウエノキヌ)。表は白の練り絹で雲に椿などの彩色をし,裏は萌黄(モエギ)の生絹(スズシ)を用いた。うねめぎぬ。

え-ぎぬ【絵絹】🔗⭐🔉

え-ぎぬ  ― [2][1] 【絵絹】

日本画に用いる白い生絹(キギヌ)の画布。多くはにじみ止めに礬水(ドウサ)を引いて使う。

― [2][1] 【絵絹】

日本画に用いる白い生絹(キギヌ)の画布。多くはにじみ止めに礬水(ドウサ)を引いて使う。

― [2][1] 【絵絹】

日本画に用いる白い生絹(キギヌ)の画布。多くはにじみ止めに礬水(ドウサ)を引いて使う。

― [2][1] 【絵絹】

日本画に用いる白い生絹(キギヌ)の画布。多くはにじみ止めに礬水(ドウサ)を引いて使う。

えきん【絵金】🔗⭐🔉

えきん  キン 【絵金】

(1812-1876) 画家。高知生まれ。本姓弘瀬,通称は金蔵,絵金は俗称。江戸で狩野派を学び,郷里土佐で藩のお抱え絵師に出世。のちその身分を奪われ,以後町絵師として芝居絵などに特異な才能を発揮。

キン 【絵金】

(1812-1876) 画家。高知生まれ。本姓弘瀬,通称は金蔵,絵金は俗称。江戸で狩野派を学び,郷里土佐で藩のお抱え絵師に出世。のちその身分を奪われ,以後町絵師として芝居絵などに特異な才能を発揮。

キン 【絵金】

(1812-1876) 画家。高知生まれ。本姓弘瀬,通称は金蔵,絵金は俗称。江戸で狩野派を学び,郷里土佐で藩のお抱え絵師に出世。のちその身分を奪われ,以後町絵師として芝居絵などに特異な才能を発揮。

キン 【絵金】

(1812-1876) 画家。高知生まれ。本姓弘瀬,通称は金蔵,絵金は俗称。江戸で狩野派を学び,郷里土佐で藩のお抱え絵師に出世。のちその身分を奪われ,以後町絵師として芝居絵などに特異な才能を発揮。

え-ぐみ【絵組(み)】🔗⭐🔉

え-ぐみ  ― [0] 【絵組(み)】

(1)絵の構成。図案。

(2)書物などに絵を組み入れること。また,その絵。

― [0] 【絵組(み)】

(1)絵の構成。図案。

(2)書物などに絵を組み入れること。また,その絵。

― [0] 【絵組(み)】

(1)絵の構成。図案。

(2)書物などに絵を組み入れること。また,その絵。

― [0] 【絵組(み)】

(1)絵の構成。図案。

(2)書物などに絵を組み入れること。また,その絵。

え-くも【絵雲】🔗⭐🔉

え-くも  ― [1] 【絵雲】

⇒源氏雲(ゲンジグモ)

― [1] 【絵雲】

⇒源氏雲(ゲンジグモ)

― [1] 【絵雲】

⇒源氏雲(ゲンジグモ)

― [1] 【絵雲】

⇒源氏雲(ゲンジグモ)

え-グラフ【絵―】🔗⭐🔉

え-グラフ  ― [2] 【絵―】

数量を示すのに,棒や折れ線などでなく,絵で示したグラフ。

― [2] 【絵―】

数量を示すのに,棒や折れ線などでなく,絵で示したグラフ。

― [2] 【絵―】

数量を示すのに,棒や折れ線などでなく,絵で示したグラフ。

― [2] 【絵―】

数量を示すのに,棒や折れ線などでなく,絵で示したグラフ。

え-ごうし【絵合子】🔗⭐🔉

え-ごうし  ガフシ [2] 【絵合子】

金泥(キンデイ)などで絵を描いてある蓋(フタ)つきの椀(ワン)。

ガフシ [2] 【絵合子】

金泥(キンデイ)などで絵を描いてある蓋(フタ)つきの椀(ワン)。

ガフシ [2] 【絵合子】

金泥(キンデイ)などで絵を描いてある蓋(フタ)つきの椀(ワン)。

ガフシ [2] 【絵合子】

金泥(キンデイ)などで絵を描いてある蓋(フタ)つきの椀(ワン)。

え-ごうらい【絵高麗】🔗⭐🔉

え-ごうらい  ガウライ [2] 【絵高麗】

〔「えこうらい」とも〕

白泥土を化粧がけした上に,鉄釉(テツユウ)で黒・褐色の文様を描いた陶器。朝鮮李朝期に多いが,中国の磁州窯のものをもいう。

ガウライ [2] 【絵高麗】

〔「えこうらい」とも〕

白泥土を化粧がけした上に,鉄釉(テツユウ)で黒・褐色の文様を描いた陶器。朝鮮李朝期に多いが,中国の磁州窯のものをもいう。

ガウライ [2] 【絵高麗】

〔「えこうらい」とも〕

白泥土を化粧がけした上に,鉄釉(テツユウ)で黒・褐色の文様を描いた陶器。朝鮮李朝期に多いが,中国の磁州窯のものをもいう。

ガウライ [2] 【絵高麗】

〔「えこうらい」とも〕

白泥土を化粧がけした上に,鉄釉(テツユウ)で黒・褐色の文様を描いた陶器。朝鮮李朝期に多いが,中国の磁州窯のものをもいう。

え-ごころ【絵心】🔗⭐🔉

え-ごころ  ― [2] 【絵心】

(1)絵を描く心得,また,趣味。あるいは,絵の趣を理解する能力。「―がある」

(2)絵をかきたい気持ち。「―が動く」

― [2] 【絵心】

(1)絵を描く心得,また,趣味。あるいは,絵の趣を理解する能力。「―がある」

(2)絵をかきたい気持ち。「―が動く」

― [2] 【絵心】

(1)絵を描く心得,また,趣味。あるいは,絵の趣を理解する能力。「―がある」

(2)絵をかきたい気持ち。「―が動く」

― [2] 【絵心】

(1)絵を描く心得,また,趣味。あるいは,絵の趣を理解する能力。「―がある」

(2)絵をかきたい気持ち。「―が動く」

え-ことば【絵詞】🔗⭐🔉

え-ことば  ― [2] 【絵詞】

(1)絵を説明した文章。絵巻物の詞書(コトバガキ)。

(2)詞書のある絵巻物。「伴大納言―」

― [2] 【絵詞】

(1)絵を説明した文章。絵巻物の詞書(コトバガキ)。

(2)詞書のある絵巻物。「伴大納言―」

― [2] 【絵詞】

(1)絵を説明した文章。絵巻物の詞書(コトバガキ)。

(2)詞書のある絵巻物。「伴大納言―」

― [2] 【絵詞】

(1)絵を説明した文章。絵巻物の詞書(コトバガキ)。

(2)詞書のある絵巻物。「伴大納言―」

え-さがし【絵探し】🔗⭐🔉

え-さがし  ― [2] 【絵探し】

絵の中に,隠して書き入れられた他の形や文字を探しあてる遊び。また,その絵。

― [2] 【絵探し】

絵の中に,隠して書き入れられた他の形や文字を探しあてる遊び。また,その絵。

― [2] 【絵探し】

絵の中に,隠して書き入れられた他の形や文字を探しあてる遊び。また,その絵。

― [2] 【絵探し】

絵の中に,隠して書き入れられた他の形や文字を探しあてる遊び。また,その絵。

え-ざら【絵皿】🔗⭐🔉

え-ざら  ― [1] 【絵皿】

(1)静物・風景などの絵をかいた室内装飾用の皿。

(2)日本画で,絵の具を溶かす皿。絵の具皿。

― [1] 【絵皿】

(1)静物・風景などの絵をかいた室内装飾用の皿。

(2)日本画で,絵の具を溶かす皿。絵の具皿。

― [1] 【絵皿】

(1)静物・風景などの絵をかいた室内装飾用の皿。

(2)日本画で,絵の具を溶かす皿。絵の具皿。

― [1] 【絵皿】

(1)静物・風景などの絵をかいた室内装飾用の皿。

(2)日本画で,絵の具を溶かす皿。絵の具皿。

え-し【絵師・画師】🔗⭐🔉

え-し  ― [1] 【絵師・画師】

(1)絵を描くことを業とする人。絵かき。画家。

(2)推古朝に置かれたとされる,朝廷に直属する絵画制作職人。黄書(キブミ)画師・山背(ヤマシロ)画師・簀秦(スハタ)画師・楢(ナラ)画師などがあった。

(3)律令制で,中務(ナカツカサ)省の画工司(エダクミノツカサ)に属した四人の専門画家。

(4)江戸幕府の職名。絵所に属する専門の画家。

― [1] 【絵師・画師】

(1)絵を描くことを業とする人。絵かき。画家。

(2)推古朝に置かれたとされる,朝廷に直属する絵画制作職人。黄書(キブミ)画師・山背(ヤマシロ)画師・簀秦(スハタ)画師・楢(ナラ)画師などがあった。

(3)律令制で,中務(ナカツカサ)省の画工司(エダクミノツカサ)に属した四人の専門画家。

(4)江戸幕府の職名。絵所に属する専門の画家。

― [1] 【絵師・画師】

(1)絵を描くことを業とする人。絵かき。画家。

(2)推古朝に置かれたとされる,朝廷に直属する絵画制作職人。黄書(キブミ)画師・山背(ヤマシロ)画師・簀秦(スハタ)画師・楢(ナラ)画師などがあった。

(3)律令制で,中務(ナカツカサ)省の画工司(エダクミノツカサ)に属した四人の専門画家。

(4)江戸幕府の職名。絵所に属する専門の画家。

― [1] 【絵師・画師】

(1)絵を描くことを業とする人。絵かき。画家。

(2)推古朝に置かれたとされる,朝廷に直属する絵画制作職人。黄書(キブミ)画師・山背(ヤマシロ)画師・簀秦(スハタ)画師・楢(ナラ)画師などがあった。

(3)律令制で,中務(ナカツカサ)省の画工司(エダクミノツカサ)に属した四人の専門画家。

(4)江戸幕府の職名。絵所に属する専門の画家。

え-じく【絵軸】🔗⭐🔉

え-じく  ヂク [1] 【絵軸】

掛け物にした絵。画幅(ガフク)。

ヂク [1] 【絵軸】

掛け物にした絵。画幅(ガフク)。

ヂク [1] 【絵軸】

掛け物にした絵。画幅(ガフク)。

ヂク [1] 【絵軸】

掛け物にした絵。画幅(ガフク)。

え-じぐち【絵地口】🔗⭐🔉

え-じぐち  ヂグチ [2] 【絵地口】

絵で地口を表したもの。祭礼の行灯(アンドン)などに書かれた。

→地口行灯

ヂグチ [2] 【絵地口】

絵で地口を表したもの。祭礼の行灯(アンドン)などに書かれた。

→地口行灯

ヂグチ [2] 【絵地口】

絵で地口を表したもの。祭礼の行灯(アンドン)などに書かれた。

→地口行灯

ヂグチ [2] 【絵地口】

絵で地口を表したもの。祭礼の行灯(アンドン)などに書かれた。

→地口行灯

えじま【江島・絵島】🔗⭐🔉

えじま 【江島・絵島】

(1681-1741) 七代将軍徳川家継の母月光院に仕えた大奥女中。山村座の役者生島(イクシマ)新五郎との密通のかどで,1714年信濃高遠に流罪となった。

え-じま【絵島】🔗⭐🔉

え-じま  ― 【絵島】

淡路島の淡路町岩屋港南東の岩。海食を受けて奇観を呈する。((歌枕))「千鳥なく―の浦に澄む月を浪にうつして見る今宵かな/山家(冬)」

― 【絵島】

淡路島の淡路町岩屋港南東の岩。海食を受けて奇観を呈する。((歌枕))「千鳥なく―の浦に澄む月を浪にうつして見る今宵かな/山家(冬)」

― 【絵島】

淡路島の淡路町岩屋港南東の岩。海食を受けて奇観を呈する。((歌枕))「千鳥なく―の浦に澄む月を浪にうつして見る今宵かな/山家(冬)」

― 【絵島】

淡路島の淡路町岩屋港南東の岩。海食を受けて奇観を呈する。((歌枕))「千鳥なく―の浦に澄む月を浪にうつして見る今宵かな/山家(冬)」

え-ず【絵図】🔗⭐🔉

え-ず  ヅ [1] 【絵図】

(1)絵。絵画。

(2)建物・庭・土地などの平面図。絵図面。

ヅ [1] 【絵図】

(1)絵。絵画。

(2)建物・庭・土地などの平面図。絵図面。

ヅ [1] 【絵図】

(1)絵。絵画。

(2)建物・庭・土地などの平面図。絵図面。

ヅ [1] 【絵図】

(1)絵。絵画。

(2)建物・庭・土地などの平面図。絵図面。

え-すがた【絵姿】🔗⭐🔉

え-すがた  ― [2] 【絵姿】

人の姿を,絵に描いたもの。肖像。

― [2] 【絵姿】

人の姿を,絵に描いたもの。肖像。

― [2] 【絵姿】

人の姿を,絵に描いたもの。肖像。

― [2] 【絵姿】

人の姿を,絵に描いたもの。肖像。

えすがた-にょうぼう【絵姿女房】🔗⭐🔉

えすがた-にょうぼう  ―バウ [5] 【絵姿女房】

昔話の一。殿様が絵姿を見て連れ去った美しい女房を,夫が女房の機知により取り返すという話。夫が女房の知恵で殿様の難題を次々に解決する型の話もある。

―バウ [5] 【絵姿女房】

昔話の一。殿様が絵姿を見て連れ去った美しい女房を,夫が女房の機知により取り返すという話。夫が女房の知恵で殿様の難題を次々に解決する型の話もある。

―バウ [5] 【絵姿女房】

昔話の一。殿様が絵姿を見て連れ去った美しい女房を,夫が女房の機知により取り返すという話。夫が女房の知恵で殿様の難題を次々に解決する型の話もある。

―バウ [5] 【絵姿女房】

昔話の一。殿様が絵姿を見て連れ去った美しい女房を,夫が女房の機知により取り返すという話。夫が女房の知恵で殿様の難題を次々に解決する型の話もある。

え-すごろく【絵双六】🔗⭐🔉

え-すごろく  ― [2] 【絵双六】

絵入りの双六。浄土双六・道中双六などがある。[季]新年。

― [2] 【絵双六】

絵入りの双六。浄土双六・道中双六などがある。[季]新年。

― [2] 【絵双六】

絵入りの双六。浄土双六・道中双六などがある。[季]新年。

― [2] 【絵双六】

絵入りの双六。浄土双六・道中双六などがある。[季]新年。

え-ずめん【絵図面】🔗⭐🔉

え-ずめん  ヅメン [2] 【絵図面】

「絵図(エズ)」に同じ。

ヅメン [2] 【絵図面】

「絵図(エズ)」に同じ。

ヅメン [2] 【絵図面】

「絵図(エズ)」に同じ。

ヅメン [2] 【絵図面】

「絵図(エズ)」に同じ。

え-せん【絵銭】🔗⭐🔉

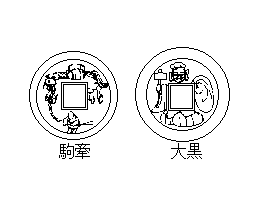

え-せん  ― 【絵銭】

江戸時代,民衆の間で作られた,銭貨をかたどった玩具(ガング)。表面に七福神などの絵が鋳出してあった。富貴を願う民衆の信仰対象ともされた。えぜに。

絵銭

― 【絵銭】

江戸時代,民衆の間で作られた,銭貨をかたどった玩具(ガング)。表面に七福神などの絵が鋳出してあった。富貴を願う民衆の信仰対象ともされた。えぜに。

絵銭

[図]

[図]

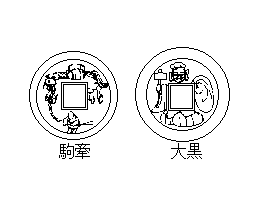

― 【絵銭】

江戸時代,民衆の間で作られた,銭貨をかたどった玩具(ガング)。表面に七福神などの絵が鋳出してあった。富貴を願う民衆の信仰対象ともされた。えぜに。

絵銭

― 【絵銭】

江戸時代,民衆の間で作られた,銭貨をかたどった玩具(ガング)。表面に七福神などの絵が鋳出してあった。富貴を願う民衆の信仰対象ともされた。えぜに。

絵銭

[図]

[図]

え-ぞう【絵像】🔗⭐🔉

え-ぞう  ザウ [0][2] 【絵像】

(1)絵にかいた肖像。画像。

(2)絵にかいた仏像。仏画。

ザウ [0][2] 【絵像】

(1)絵にかいた肖像。画像。

(2)絵にかいた仏像。仏画。

ザウ [0][2] 【絵像】

(1)絵にかいた肖像。画像。

(2)絵にかいた仏像。仏画。

ザウ [0][2] 【絵像】

(1)絵にかいた肖像。画像。

(2)絵にかいた仏像。仏画。

え-ぞうし【絵草紙・絵双紙】🔗⭐🔉

え-ぞうし  ザウシ [2] 【絵草紙・絵双紙】

(1)江戸時代に作られた,女性や子供向きの絵入りの小説。表紙の色により赤本・黒本・青本・黄表紙などに分けられる。草双紙。

(2)江戸時代,世の中の出来事を絵入りで説明した,一,二枚刷りの読み物。瓦版。

(3)「錦絵(ニシキエ)」に同じ。

(4)〔「絵草紙番付」の略〕

「絵本番付」に同じ。

ザウシ [2] 【絵草紙・絵双紙】

(1)江戸時代に作られた,女性や子供向きの絵入りの小説。表紙の色により赤本・黒本・青本・黄表紙などに分けられる。草双紙。

(2)江戸時代,世の中の出来事を絵入りで説明した,一,二枚刷りの読み物。瓦版。

(3)「錦絵(ニシキエ)」に同じ。

(4)〔「絵草紙番付」の略〕

「絵本番付」に同じ。

ザウシ [2] 【絵草紙・絵双紙】

(1)江戸時代に作られた,女性や子供向きの絵入りの小説。表紙の色により赤本・黒本・青本・黄表紙などに分けられる。草双紙。

(2)江戸時代,世の中の出来事を絵入りで説明した,一,二枚刷りの読み物。瓦版。

(3)「錦絵(ニシキエ)」に同じ。

(4)〔「絵草紙番付」の略〕

「絵本番付」に同じ。

ザウシ [2] 【絵草紙・絵双紙】

(1)江戸時代に作られた,女性や子供向きの絵入りの小説。表紙の色により赤本・黒本・青本・黄表紙などに分けられる。草双紙。

(2)江戸時代,世の中の出来事を絵入りで説明した,一,二枚刷りの読み物。瓦版。

(3)「錦絵(ニシキエ)」に同じ。

(4)〔「絵草紙番付」の略〕

「絵本番付」に同じ。

えぞうし-うり【絵草紙売り】🔗⭐🔉

えぞうし-うり  ザウシ― [4][0] 【絵草紙売り】

絵草紙{(2)}を節をつけて読みながら売り歩く者。

ザウシ― [4][0] 【絵草紙売り】

絵草紙{(2)}を節をつけて読みながら売り歩く者。

ザウシ― [4][0] 【絵草紙売り】

絵草紙{(2)}を節をつけて読みながら売り歩く者。

ザウシ― [4][0] 【絵草紙売り】

絵草紙{(2)}を節をつけて読みながら売り歩く者。

えぞうし-ばんづけ【絵草紙番付】🔗⭐🔉

えぞうし-ばんづけ  ザウシ― [5] 【絵草紙番付】

「絵本番付」に同じ。

ザウシ― [5] 【絵草紙番付】

「絵本番付」に同じ。

ザウシ― [5] 【絵草紙番付】

「絵本番付」に同じ。

ザウシ― [5] 【絵草紙番付】

「絵本番付」に同じ。

えぞうし-や【絵草紙屋】🔗⭐🔉

えぞうし-や  ザウシ― [0] 【絵草紙屋】

絵草紙・錦絵などを売る店。

ザウシ― [0] 【絵草紙屋】

絵草紙・錦絵などを売る店。

ザウシ― [0] 【絵草紙屋】

絵草紙・錦絵などを売る店。

ザウシ― [0] 【絵草紙屋】

絵草紙・錦絵などを売る店。

え-そらごと【絵空事】🔗⭐🔉

え-そらごと  ― [0][3] 【絵空事】

絵は実際の物とは違って誇張され美化されて描かれているものであること。転じて,実際にはありもしないこと。大げさなこと。「―を並べる」

― [0][3] 【絵空事】

絵は実際の物とは違って誇張され美化されて描かれているものであること。転じて,実際にはありもしないこと。大げさなこと。「―を並べる」

― [0][3] 【絵空事】

絵は実際の物とは違って誇張され美化されて描かれているものであること。転じて,実際にはありもしないこと。大げさなこと。「―を並べる」

― [0][3] 【絵空事】

絵は実際の物とは違って誇張され美化されて描かれているものであること。転じて,実際にはありもしないこと。大げさなこと。「―を並べる」

え-ぢょうちん【絵提灯】🔗⭐🔉

え-ぢょうちん  ヂヤウチン [2] 【絵提灯】

吉野紙などの薄紙を張って,絵をかいた提灯。岐阜提灯など。

ヂヤウチン [2] 【絵提灯】

吉野紙などの薄紙を張って,絵をかいた提灯。岐阜提灯など。

ヂヤウチン [2] 【絵提灯】

吉野紙などの薄紙を張って,絵をかいた提灯。岐阜提灯など。

ヂヤウチン [2] 【絵提灯】

吉野紙などの薄紙を張って,絵をかいた提灯。岐阜提灯など。

え-でほん【絵手本】🔗⭐🔉

え-でほん  ― [2] 【絵手本】

絵を習うための手本。絵の手本。

― [2] 【絵手本】

絵を習うための手本。絵の手本。

― [2] 【絵手本】

絵を習うための手本。絵の手本。

― [2] 【絵手本】

絵を習うための手本。絵の手本。

え-でん【絵伝】🔗⭐🔉

え-でん  ― [0][1] 【絵伝】

高僧の伝記や寺社の縁起などを絵と詞書(コトバガキ)とで連続的に表したもの。「法然上人―」

― [0][1] 【絵伝】

高僧の伝記や寺社の縁起などを絵と詞書(コトバガキ)とで連続的に表したもの。「法然上人―」

― [0][1] 【絵伝】

高僧の伝記や寺社の縁起などを絵と詞書(コトバガキ)とで連続的に表したもの。「法然上人―」

― [0][1] 【絵伝】

高僧の伝記や寺社の縁起などを絵と詞書(コトバガキ)とで連続的に表したもの。「法然上人―」

え-とき【絵解き】🔗⭐🔉

え-とき  ― [0][3] 【絵解き】 (名)スル

(1)絵の意味を説明すること。特に,涅槃図(ネハンズ)・曼荼羅(マンダラ)・寺社の縁起絵・高僧伝絵などの宗教的絵画について意味を説明すること。また,その言葉やそれを行う人。鎌倉時代より芸能化しはじめ,室町時代には俗人の解説者も現れた。

(2)絵を使って説明を補うこと。「分かりやすいように―(を)する」

(3)事情や経緯を分かりやすく説明すること。なぞをとくこと。「事件の―をする」

― [0][3] 【絵解き】 (名)スル

(1)絵の意味を説明すること。特に,涅槃図(ネハンズ)・曼荼羅(マンダラ)・寺社の縁起絵・高僧伝絵などの宗教的絵画について意味を説明すること。また,その言葉やそれを行う人。鎌倉時代より芸能化しはじめ,室町時代には俗人の解説者も現れた。

(2)絵を使って説明を補うこと。「分かりやすいように―(を)する」

(3)事情や経緯を分かりやすく説明すること。なぞをとくこと。「事件の―をする」

― [0][3] 【絵解き】 (名)スル

(1)絵の意味を説明すること。特に,涅槃図(ネハンズ)・曼荼羅(マンダラ)・寺社の縁起絵・高僧伝絵などの宗教的絵画について意味を説明すること。また,その言葉やそれを行う人。鎌倉時代より芸能化しはじめ,室町時代には俗人の解説者も現れた。

(2)絵を使って説明を補うこと。「分かりやすいように―(を)する」

(3)事情や経緯を分かりやすく説明すること。なぞをとくこと。「事件の―をする」

― [0][3] 【絵解き】 (名)スル

(1)絵の意味を説明すること。特に,涅槃図(ネハンズ)・曼荼羅(マンダラ)・寺社の縁起絵・高僧伝絵などの宗教的絵画について意味を説明すること。また,その言葉やそれを行う人。鎌倉時代より芸能化しはじめ,室町時代には俗人の解説者も現れた。

(2)絵を使って説明を補うこと。「分かりやすいように―(を)する」

(3)事情や経緯を分かりやすく説明すること。なぞをとくこと。「事件の―をする」

えとき-びくに【絵解き比丘尼】🔗⭐🔉

えとき-びくに  ― 【絵解き比丘尼】

歌を歌いながら地獄・極楽の絵解きをし,また特に許されて仏法をも勧めて歩いた尼僧。江戸初期の頃から次第に堕落して,後には一種の遊女となった。歌比丘尼。勧進比丘尼。

― 【絵解き比丘尼】

歌を歌いながら地獄・極楽の絵解きをし,また特に許されて仏法をも勧めて歩いた尼僧。江戸初期の頃から次第に堕落して,後には一種の遊女となった。歌比丘尼。勧進比丘尼。

― 【絵解き比丘尼】

歌を歌いながら地獄・極楽の絵解きをし,また特に許されて仏法をも勧めて歩いた尼僧。江戸初期の頃から次第に堕落して,後には一種の遊女となった。歌比丘尼。勧進比丘尼。

― 【絵解き比丘尼】

歌を歌いながら地獄・極楽の絵解きをし,また特に許されて仏法をも勧めて歩いた尼僧。江戸初期の頃から次第に堕落して,後には一種の遊女となった。歌比丘尼。勧進比丘尼。

え-どころ【画所・絵所】🔗⭐🔉

え-どころ  ― [2] 【画所・絵所】

(1)平安時代,画工司(エダクミノツカサ)に代わって置かれ,朝廷で絵画のことをつかさどった役所。別当(長官・五位の蔵人)の下に,預(アズカリ)・画師(エシ)が属し,屏風絵・障子絵や衣服の模様などを描いた。鎌倉時代には春日神社・住吉神社・興福寺などの社寺が,また,室町中期以降には室町・江戸各幕府もこれにならって置いた。

(2){(1)}に属する絵師。

― [2] 【画所・絵所】

(1)平安時代,画工司(エダクミノツカサ)に代わって置かれ,朝廷で絵画のことをつかさどった役所。別当(長官・五位の蔵人)の下に,預(アズカリ)・画師(エシ)が属し,屏風絵・障子絵や衣服の模様などを描いた。鎌倉時代には春日神社・住吉神社・興福寺などの社寺が,また,室町中期以降には室町・江戸各幕府もこれにならって置いた。

(2){(1)}に属する絵師。

― [2] 【画所・絵所】

(1)平安時代,画工司(エダクミノツカサ)に代わって置かれ,朝廷で絵画のことをつかさどった役所。別当(長官・五位の蔵人)の下に,預(アズカリ)・画師(エシ)が属し,屏風絵・障子絵や衣服の模様などを描いた。鎌倉時代には春日神社・住吉神社・興福寺などの社寺が,また,室町中期以降には室町・江戸各幕府もこれにならって置いた。

(2){(1)}に属する絵師。

― [2] 【画所・絵所】

(1)平安時代,画工司(エダクミノツカサ)に代わって置かれ,朝廷で絵画のことをつかさどった役所。別当(長官・五位の蔵人)の下に,預(アズカリ)・画師(エシ)が属し,屏風絵・障子絵や衣服の模様などを描いた。鎌倉時代には春日神社・住吉神社・興福寺などの社寺が,また,室町中期以降には室町・江戸各幕府もこれにならって置いた。

(2){(1)}に属する絵師。

え-ど・る【絵取る】🔗⭐🔉

え-ど・る  ― [2] 【絵取る】 (動ラ五[四])

(1)色を塗る。彩る。「顔ヲ―・ル/ヘボン」

(2)字や絵の上をさらになぞって直す。

― [2] 【絵取る】 (動ラ五[四])

(1)色を塗る。彩る。「顔ヲ―・ル/ヘボン」

(2)字や絵の上をさらになぞって直す。

― [2] 【絵取る】 (動ラ五[四])

(1)色を塗る。彩る。「顔ヲ―・ル/ヘボン」

(2)字や絵の上をさらになぞって直す。

― [2] 【絵取る】 (動ラ五[四])

(1)色を塗る。彩る。「顔ヲ―・ル/ヘボン」

(2)字や絵の上をさらになぞって直す。

えなん-ぼう【絵難坊】🔗⭐🔉

えなん-ぼう  ナンバウ 【絵難坊】

〔平安時代末に,どんな名画でも必ずどこかに欠点を見つけて非難した絵難坊と呼ばれる人物がいたことから〕

他人の描いた絵を見て非難する人。「同じ御時,―といふ物候ひけり/著聞 11」

ナンバウ 【絵難坊】

〔平安時代末に,どんな名画でも必ずどこかに欠点を見つけて非難した絵難坊と呼ばれる人物がいたことから〕

他人の描いた絵を見て非難する人。「同じ御時,―といふ物候ひけり/著聞 11」

ナンバウ 【絵難坊】

〔平安時代末に,どんな名画でも必ずどこかに欠点を見つけて非難した絵難坊と呼ばれる人物がいたことから〕

他人の描いた絵を見て非難する人。「同じ御時,―といふ物候ひけり/著聞 11」

ナンバウ 【絵難坊】

〔平安時代末に,どんな名画でも必ずどこかに欠点を見つけて非難した絵難坊と呼ばれる人物がいたことから〕

他人の描いた絵を見て非難する人。「同じ御時,―といふ物候ひけり/著聞 11」

え-にっき【絵日記】🔗⭐🔉

え-にっき  ― [2] 【絵日記】

絵を主体とし,簡単な文章を添えた日記。

― [2] 【絵日記】

絵を主体とし,簡単な文章を添えた日記。

― [2] 【絵日記】

絵を主体とし,簡単な文章を添えた日記。

― [2] 【絵日記】

絵を主体とし,簡単な文章を添えた日記。

え-ぬき【絵緯】🔗⭐🔉

え-ぬき  ― [0][3] 【絵緯】

紋織物で模様を織り出すために用いる,地緯(ジヌキ)よりやや太い,別色のよこ糸。

― [0][3] 【絵緯】

紋織物で模様を織り出すために用いる,地緯(ジヌキ)よりやや太い,別色のよこ糸。

― [0][3] 【絵緯】

紋織物で模様を織り出すために用いる,地緯(ジヌキ)よりやや太い,別色のよこ糸。

― [0][3] 【絵緯】

紋織物で模様を織り出すために用いる,地緯(ジヌキ)よりやや太い,別色のよこ糸。

え-の-ぐ【絵の具】🔗⭐🔉

え-の-ぐ  ― [0] 【絵の具】

絵に色をつけるのに使う材料。特に,日本画・水彩画・油絵用の,溶いて使うものをさす。顔料。「―をとく」

― [0] 【絵の具】

絵に色をつけるのに使う材料。特に,日本画・水彩画・油絵用の,溶いて使うものをさす。顔料。「―をとく」

― [0] 【絵の具】

絵に色をつけるのに使う材料。特に,日本画・水彩画・油絵用の,溶いて使うものをさす。顔料。「―をとく」

― [0] 【絵の具】

絵に色をつけるのに使う材料。特に,日本画・水彩画・油絵用の,溶いて使うものをさす。顔料。「―をとく」

えのぐ-ざら【絵の具皿】🔗⭐🔉

えのぐ-ざら  ― [3] 【絵の具皿】

絵の具を溶かしたり,絵の具墨をすったりするのに使う皿。

― [3] 【絵の具皿】

絵の具を溶かしたり,絵の具墨をすったりするのに使う皿。

― [3] 【絵の具皿】

絵の具を溶かしたり,絵の具墨をすったりするのに使う皿。

― [3] 【絵の具皿】

絵の具を溶かしたり,絵の具墨をすったりするのに使う皿。

え-ば【絵羽】🔗⭐🔉

え-ば  ― [1] 【絵羽】

「絵羽羽織」「絵羽模様」の略。

― [1] 【絵羽】

「絵羽羽織」「絵羽模様」の略。

― [1] 【絵羽】

「絵羽羽織」「絵羽模様」の略。

― [1] 【絵羽】

「絵羽羽織」「絵羽模様」の略。

え-ばおり【絵羽織】🔗⭐🔉

え-ばおり  ― [2] 【絵羽織】

⇒絵羽羽織(エバハオリ)

― [2] 【絵羽織】

⇒絵羽羽織(エバハオリ)

― [2] 【絵羽織】

⇒絵羽羽織(エバハオリ)

― [2] 【絵羽織】

⇒絵羽羽織(エバハオリ)

えば-しぼり【絵羽絞り】🔗⭐🔉

えば-しぼり  バ― [3] 【絵羽絞り】

絞り染めの一。絵羽模様を絞り染めにすること。また,そのもの。羽織などに用いる。

バ― [3] 【絵羽絞り】

絞り染めの一。絵羽模様を絞り染めにすること。また,そのもの。羽織などに用いる。

バ― [3] 【絵羽絞り】

絞り染めの一。絵羽模様を絞り染めにすること。また,そのもの。羽織などに用いる。

バ― [3] 【絵羽絞り】

絞り染めの一。絵羽模様を絞り染めにすること。また,そのもの。羽織などに用いる。

えば-ぬい【絵羽縫い】🔗⭐🔉

えば-ぬい  バヌヒ [2][0] 【絵羽縫い】

絵羽模様を作るとき,縫い目の部分で模様が食い違わないように仮に仕立てること。

バヌヒ [2][0] 【絵羽縫い】

絵羽模様を作るとき,縫い目の部分で模様が食い違わないように仮に仕立てること。

バヌヒ [2][0] 【絵羽縫い】

絵羽模様を作るとき,縫い目の部分で模様が食い違わないように仮に仕立てること。

バヌヒ [2][0] 【絵羽縫い】

絵羽模様を作るとき,縫い目の部分で模様が食い違わないように仮に仕立てること。

えば-ばおり【絵羽羽織】🔗⭐🔉

えば-ばおり  バ― [3] 【絵羽羽織】

絵羽模様のついた婦人用の羽織。外出・訪問用。絵羽。絵羽織。

バ― [3] 【絵羽羽織】

絵羽模様のついた婦人用の羽織。外出・訪問用。絵羽。絵羽織。

バ― [3] 【絵羽羽織】

絵羽模様のついた婦人用の羽織。外出・訪問用。絵羽。絵羽織。

バ― [3] 【絵羽羽織】

絵羽模様のついた婦人用の羽織。外出・訪問用。絵羽。絵羽織。

えば-もよう【絵羽模様】🔗⭐🔉

えば-もよう  バモヤウ [3] 【絵羽模様】

和服で,身頃(ミゴロ)・袖・衽(オクミ)などに模様が連続し,全体で一つの絵となる模様。振袖・羽織などに用いる。

バモヤウ [3] 【絵羽模様】

和服で,身頃(ミゴロ)・袖・衽(オクミ)などに模様が連続し,全体で一つの絵となる模様。振袖・羽織などに用いる。

バモヤウ [3] 【絵羽模様】

和服で,身頃(ミゴロ)・袖・衽(オクミ)などに模様が連続し,全体で一つの絵となる模様。振袖・羽織などに用いる。

バモヤウ [3] 【絵羽模様】

和服で,身頃(ミゴロ)・袖・衽(オクミ)などに模様が連続し,全体で一つの絵となる模様。振袖・羽織などに用いる。

え-ひがさ【絵日傘】🔗⭐🔉

え-ひがさ  ― [3] 【絵日傘】

絵模様のある日傘。[季]夏。

― [3] 【絵日傘】

絵模様のある日傘。[季]夏。

― [3] 【絵日傘】

絵模様のある日傘。[季]夏。

― [3] 【絵日傘】

絵模様のある日傘。[季]夏。

え-ふだ【絵札】🔗⭐🔉

え-ふだ  ― [1] 【絵札】

(1)カルタで,絵のある札。

(2)トランプでジャック・クイーン・キングの三種の札。

― [1] 【絵札】

(1)カルタで,絵のある札。

(2)トランプでジャック・クイーン・キングの三種の札。

― [1] 【絵札】

(1)カルタで,絵のある札。

(2)トランプでジャック・クイーン・キングの三種の札。

― [1] 【絵札】

(1)カルタで,絵のある札。

(2)トランプでジャック・クイーン・キングの三種の札。

え-ぶみ【絵踏み】🔗⭐🔉

え-ぶみ  ― [0] 【絵踏み】

「踏絵(フミエ)」に同じ。[季]冬。《―して生きのこりたる女かな/虚子》

― [0] 【絵踏み】

「踏絵(フミエ)」に同じ。[季]冬。《―して生きのこりたる女かな/虚子》

― [0] 【絵踏み】

「踏絵(フミエ)」に同じ。[季]冬。《―して生きのこりたる女かな/虚子》

― [0] 【絵踏み】

「踏絵(フミエ)」に同じ。[季]冬。《―して生きのこりたる女かな/虚子》

え-まき【絵巻】🔗⭐🔉

え-まき  ― [0][1] 【絵巻】

「絵巻物」の略。

― [0][1] 【絵巻】

「絵巻物」の略。

― [0][1] 【絵巻】

「絵巻物」の略。

― [0][1] 【絵巻】

「絵巻物」の略。

えまき-もの【絵巻物】🔗⭐🔉

えまき-もの  ― [0][3] 【絵巻物】

巻子本の形式をとる絵画の一種。文章(詞書(コトバガキ))とそれに対応する絵が交互にかかれる。左手で繰り広げ右手で巻きながら鑑賞する。平安・鎌倉時代に盛んに制作された。内容は,経典を絵解きしたもの(「過去現在因果経」など),物語や日記を絵画化したもの(「源氏物語絵巻」「更級日記絵巻」など),説話や社寺の縁起あるいは高僧の伝記などを描いたもの(「信貴山縁起絵巻」「西行物語絵巻」など)がある。絵巻。絵詞。

― [0][3] 【絵巻物】

巻子本の形式をとる絵画の一種。文章(詞書(コトバガキ))とそれに対応する絵が交互にかかれる。左手で繰り広げ右手で巻きながら鑑賞する。平安・鎌倉時代に盛んに制作された。内容は,経典を絵解きしたもの(「過去現在因果経」など),物語や日記を絵画化したもの(「源氏物語絵巻」「更級日記絵巻」など),説話や社寺の縁起あるいは高僧の伝記などを描いたもの(「信貴山縁起絵巻」「西行物語絵巻」など)がある。絵巻。絵詞。

― [0][3] 【絵巻物】

巻子本の形式をとる絵画の一種。文章(詞書(コトバガキ))とそれに対応する絵が交互にかかれる。左手で繰り広げ右手で巻きながら鑑賞する。平安・鎌倉時代に盛んに制作された。内容は,経典を絵解きしたもの(「過去現在因果経」など),物語や日記を絵画化したもの(「源氏物語絵巻」「更級日記絵巻」など),説話や社寺の縁起あるいは高僧の伝記などを描いたもの(「信貴山縁起絵巻」「西行物語絵巻」など)がある。絵巻。絵詞。

― [0][3] 【絵巻物】

巻子本の形式をとる絵画の一種。文章(詞書(コトバガキ))とそれに対応する絵が交互にかかれる。左手で繰り広げ右手で巻きながら鑑賞する。平安・鎌倉時代に盛んに制作された。内容は,経典を絵解きしたもの(「過去現在因果経」など),物語や日記を絵画化したもの(「源氏物語絵巻」「更級日記絵巻」など),説話や社寺の縁起あるいは高僧の伝記などを描いたもの(「信貴山縁起絵巻」「西行物語絵巻」など)がある。絵巻。絵詞。

かい-が【絵画】🔗⭐🔉

かい-が クワイグワ [1] 【絵画】

造形美術の一。線や色彩で,物の形姿や内面的イメージなどを平面上に描き出したもの。絵(エ)。

かい-じ【絵事】🔗⭐🔉

かい-じ クワイ― [1] 【絵事】

絵をかくこと。絵画の道。

かいじ=は素(ソ)を後(ノチ)にす🔗⭐🔉

――は素(ソ)を後(ノチ)にす

〔「論語(八 )」。「素」は白色の意〕

絵は最後に白色を加えて完成させるように,人間も修養を積んだうえで礼を学ぶことにより人格が完成する。絵の事は素(シロ)きを後にす。

)」。「素」は白色の意〕

絵は最後に白色を加えて完成させるように,人間も修養を積んだうえで礼を学ぶことにより人格が完成する。絵の事は素(シロ)きを後にす。

)」。「素」は白色の意〕

絵は最後に白色を加えて完成させるように,人間も修養を積んだうえで礼を学ぶことにより人格が完成する。絵の事は素(シロ)きを後にす。

)」。「素」は白色の意〕

絵は最後に白色を加えて完成させるように,人間も修養を積んだうえで礼を学ぶことにより人格が完成する。絵の事は素(シロ)きを後にす。

え【絵】(和英)🔗⭐🔉

えいり【絵入り(の)】(和英)🔗⭐🔉

えいり【絵入り(の)】

illustrated.

えごころ【絵心がある】(和英)🔗⭐🔉

えごころ【絵心がある】

have a taste[talent]for painting.

えず【絵図】(和英)🔗⭐🔉

えそらごと【絵空事】(和英)🔗⭐🔉

えそらごと【絵空事】

(a) fabrication;<話>a pipe dream.

えにっき【絵日記】(和英)🔗⭐🔉

えにっき【絵日記】

a (child's) picture diary.

えのぐ【絵の具】(和英)🔗⭐🔉

えまきもの【絵巻物】(和英)🔗⭐🔉

えまきもの【絵巻物】

a picture scroll.

かいが【絵画】(和英)🔗⭐🔉

大辞林に「絵」で始まるの検索結果 1-97。もっと読み込む

素」より〕

絵。絵画。

素」より〕

絵。絵画。