複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (90)

え【絵】ヱ🔗⭐🔉

え‐あわせ【絵合】ヱアハセ🔗⭐🔉

え‐あわせ【絵合】ヱアハセ

物合ものあわせの一種。左右に組を分け、判者を立て、おのおの絵や絵に和歌を添えたものを出しあって優劣を競う。平安時代、貴族の間で行われた。

え‐あんどん【絵行灯】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐あんどん【絵行灯】ヱ‥

絵を描いた行灯。祭や縁日に社寺や町家に飾る。

え‐いり【絵入り】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐いり【絵入り】ヱ‥

書籍・新聞・雑誌などに挿絵が入っていること。

⇒えいり‐きょうげんぼん【絵入狂言本】

⇒えいり‐しんぶん【絵入り新聞】

⇒えいり‐ねほん【絵入根本】

⇒えいり‐ぼん【絵入り本】

⇒えいり‐よみほん【絵入読本】

えいり‐きょうげんぼん【絵入狂言本】ヱ‥キヤウ‥🔗⭐🔉

えいり‐きょうげんぼん【絵入狂言本】ヱ‥キヤウ‥

挿絵を加えて歌舞伎の筋を書いた本。元禄(1688〜1704)から50年間ほど刊行。

⇒え‐いり【絵入り】

えいり‐しんぶん【絵入り新聞】ヱ‥🔗⭐🔉

えいり‐しんぶん【絵入り新聞】ヱ‥

明治時代に、挿絵を入れた通俗的な読物を中心として発行された新聞。樋口一葉、花ごもり「よみさしの―そこの茶だんすの上にのせて」

⇒え‐いり【絵入り】

えいり‐ねほん【絵入根本】ヱ‥🔗⭐🔉

えいり‐ねほん【絵入根本】ヱ‥

(→)根本ねほん2に同じ。

⇒え‐いり【絵入り】

えいり‐ぼん【絵入り本】ヱ‥🔗⭐🔉

えいり‐ぼん【絵入り本】ヱ‥

絵の入っている本。

⇒え‐いり【絵入り】

え‐いん【絵印】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐いん【絵印】ヱ‥

絵の落款らっかんに用いる印。

え‐いんがきょう【絵因果経】ヱ‥グワキヤウ🔗⭐🔉

え‐いんがきょう【絵因果経】ヱ‥グワキヤウ

過去現在因果経に絵を入れた経巻。上部に絵、下部に経文を書く。

え‐うちわ【絵団扇】ヱウチハ🔗⭐🔉

え‐うちわ【絵団扇】ヱウチハ

絵を描いたうちわ。〈[季]夏〉

え‐うるし【絵漆】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐うるし【絵漆】ヱ‥

蒔絵まきえで、模様を描くのに用いる漆。

え‐おうぎ【絵扇】ヱアフギ🔗⭐🔉

え‐おうぎ【絵扇】ヱアフギ

絵をえがいた扇。

え‐がい【絵貝】ヱガヒ🔗⭐🔉

え‐がい【絵貝】ヱガヒ

貝合かいあわせ2の具。名所などの絵とその和歌の上下の句とを貝殻の両片に分けて書いたもの。歌ガルタのように取って合わせて遊ぶ。

え‐がいき【絵海気】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐がいき【絵海気】ヱ‥

織りながら捺染なっせん式加工を施した海気の一種。主に羽織裏用。絵甲斐絹。

え‐かがみ【絵鑑】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐かがみ【絵鑑】ヱ‥

鑑定の参考用につくられた古画帖。

え‐かき【絵描き・絵書き】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐かき【絵描き・絵書き】ヱ‥

①絵をかくこと。絵をかくわざ。宇津保物語楼上下「―ぬひもの」

②絵をかくことを業とする人。また、絵をかくことに長じた人。絵師。画家。古今著聞集11「鳥羽僧正は、近き世にはならびなき―なり」

⇒えかき‐うた【絵書き歌】

⇒えかき‐べ【画部】

えかき‐うた【絵書き歌】ヱ‥🔗⭐🔉

えかき‐うた【絵書き歌】ヱ‥

(子供の遊びで)歌詞にあわせて線を引いて行くと絵がかける歌。

⇒え‐かき【絵描き・絵書き】

え‐がみ【絵紙】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐がみ【絵紙】ヱ‥

色どりをした絵や模様を刷った、子供の遊びに使う紙。

え‐からつ【絵唐津】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐からつ【絵唐津】ヱ‥

(エガラツとも)唐津焼の一種。長石の釉うわぐすりの下に鉄絵で文様を描いたもの。桃山時代の茶道具に名品が多く、普通これらに限って絵唐津と呼ぶ。

え‐がわ【絵革・画韋】ヱガハ🔗⭐🔉

え‐がわ【絵革・画韋】ヱガハ

絵模様を染めつけたなめしがわ。

え‐かんばん【絵看板】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐かんばん【絵看板】ヱ‥

劇場などで、上演作品の一場面などを絵にして掲げる看板。

え‐ぎぬ【絵衣】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐ぎぬ【絵衣】ヱ‥

采女うねめの着た表衣うえのきぬ。表は白練絹で雲形、松に椿の花などの彩色を施し、裏は萌葱もえぎの生絹を用いる。うねめぎぬ。

え‐ぎぬ【絵絹】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐ぎぬ【絵絹】ヱ‥

絵画を描くのに用いる絹織物。普通は白地の平織の生絹に礬水どうさを引いて用いるが、綾あやや絖ぬめを用いたものもある。

えきん【絵金】ヱ‥🔗⭐🔉

えきん【絵金】ヱ‥

幕末・明治初期の画家。姓は広瀬、通称金蔵。林洞意とも称す。土佐生れ。狩野派に入門。一時、藩のお抱え絵師となる。祭の台提灯だいちょうちんに描いた、残虐で滑稽味もある芝居絵が有名。(1812〜1876)

え‐ぐみ【絵組】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐ぐみ【絵組】ヱ‥

絵の組合せ。図案。

え‐ごうし【絵合子】ヱガフ‥🔗⭐🔉

え‐ごうし【絵合子】ヱガフ‥

絵模様のある蓋つきの椀わん。

え‐ごうらい【絵高麗】ヱガウ‥🔗⭐🔉

え‐ごうらい【絵高麗】ヱガウ‥

透明の釉下地に鉄分質の絵具で黒く絵や模様を描いた焼物の称。朝鮮高麗時代の作のほか、中国磁州窯よう産の鉄絵陶器なども日本では絵高麗と呼んだ。

え‐ごころ【絵心】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐ごころ【絵心】ヱ‥

①絵をかく心得。絵を解する趣味。「―がある」

②絵をかきたい気分。「―が動く」

え‐ことば【絵詞】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐ことば【絵詞】ヱ‥

①絵にともなう詞。絵巻物の詞書ことばがき。えときのことば。

②物語を描きあらわした絵画作品。絵巻。

え‐コンテ【絵コンテ】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐コンテ【絵コンテ】ヱ‥

映画やテレビドラマの撮影用に作る、絵を用いて示したコンテ。

え‐さがし【絵探し】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐さがし【絵探し】ヱ‥

絵の中に一見わからないように描き込んである他の形や文字を見つけ出す遊戯。また、その絵。

え‐ざら【絵皿】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐ざら【絵皿】ヱ‥

①絵を描いた装飾用の皿。

②日本画で、絵の具を溶くために用いる皿。

え‐し【絵師・画師】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐し【絵師・画師】ヱ‥

①宮廷・幕府などに直属し絵画の制作に当たる職人。令制では画工司えだくみのつかさに、平安時代以降は絵所に属した。御用絵師。

②えかき。画家。画工。

え‐じぐち【絵地口】ヱヂ‥🔗⭐🔉

え‐じぐち【絵地口】ヱヂ‥

地口を絵で示したもの。地口行灯あんどんの上部などに書く。浮世風呂4「行灯の地口は―と申して…絵からこしらへる地口でごつす」

えしのそうし【絵師草紙】ヱ‥サウ‥🔗⭐🔉

えしのそうし【絵師草紙】ヱ‥サウ‥

鎌倉時代、14世紀前半制作の絵巻。1巻。貧しい絵師が自分の身の上をやや自嘲的に語り描いたという設定の異色作。御物。

え‐じま【絵島】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐じま【絵島】ヱ‥

兵庫県淡路島の北端部、淡路町岩屋東端の岩。(歌枕)

え‐ず【絵図】ヱヅ🔗⭐🔉

え‐ず【絵図】ヱヅ

①絵。画像。

②家屋・土地などの平面図。

え‐すがた【絵姿】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐すがた【絵姿】ヱ‥

人の姿を絵にかいたもの。肖像画。画像。

⇒えすがた‐にょうぼう【絵姿女房】

えすがた‐にょうぼう【絵姿女房】ヱ‥バウ🔗⭐🔉

えすがた‐にょうぼう【絵姿女房】ヱ‥バウ

昔話。ある男の妻の絵姿が殿様の目にとまり、無理につれて行かれるが、妻の機知で元通りになるという話。

⇒え‐すがた【絵姿】

え‐すごろく【絵双六】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐すごろく【絵双六】ヱ‥

絵入りのすごろく。〈[季]新年〉。嬉遊笑覧「―は浄土双六といふもの古し」→双六2

えず‐ひき【絵図引き】ヱヅ‥🔗⭐🔉

えず‐ひき【絵図引き】ヱヅ‥

絵図を引くこと。また、それを職業とする人。

えず‐めん【絵図面】ヱヅ‥🔗⭐🔉

えず‐めん【絵図面】ヱヅ‥

①絵図。図面。

②書かれた絵図の表面。

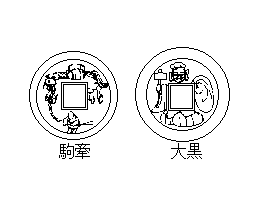

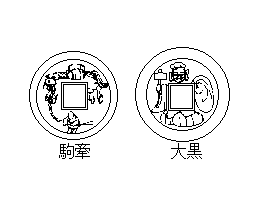

え‐ぜに【絵銭】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐ぜに【絵銭】ヱ‥

絵画・模様などを鋳出したおもちゃの銭。江戸時代に民間で作られ、えびす・大黒などの絵、念仏・題目の文字などが鋳つけてある。えせん。

え‐せん【絵銭】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐せん【絵銭】ヱ‥

⇒えぜに

え‐ぞう【絵像】ヱザウ🔗⭐🔉

え‐ぞう【絵像】ヱザウ

絵に描いた姿。画像。莫切自根金生木きるなのねからかねのなるき「貧乏神の―をととのへ」

え‐ぞうし【絵双紙・絵草子】ヱザウ‥🔗⭐🔉

え‐ぞうし【絵双紙・絵草子】ヱザウ‥

(絵入りであるからいう)草双紙すなわち赤本・青本・黒本・黄表紙・合巻の類。広く絵本・絵入本・錦絵にしきえをもいう。斎藤緑雨、おぼろ夜「儂わたしとお前は―に見る妹山脊山」

⇒えぞうし‐うり【絵双紙売】

えぞうし‐うり【絵双紙売】ヱザウ‥🔗⭐🔉

えぞうし‐うり【絵双紙売】ヱザウ‥

絵双紙・瓦版の読み売りをする人。浪人・若衆などが節をつけて売り歩いた。→読売よみうり

⇒え‐ぞうし【絵双紙・絵草子】

え‐そらごと【絵空事】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐そらごと【絵空事】ヱ‥

絵は画家の作意が加わって、実物そのものではないということ。転じて、物事に虚偽・誇張の多いこと。架空の作り事。古今著聞集11「ありのままの寸法に書きて候はば見所なきものに候ゆゑに―とは申すことにて候」

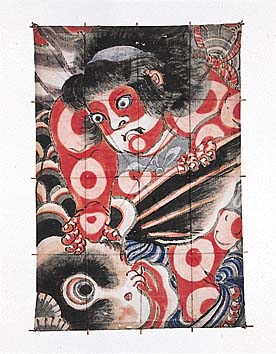

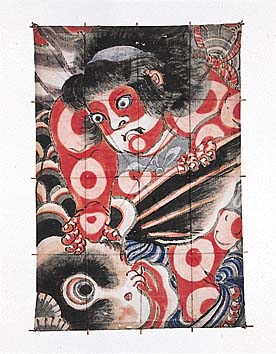

え‐だこ【絵凧】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐だこ【絵凧】ヱ‥

絵模様の描いてある凧。→字凧

六角凧(新潟)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

村上凧(新潟)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

村上凧(新潟)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

津軽凧(青森)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

津軽凧(青森)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(愛媛)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(愛媛)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(東京)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(東京)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(秋田)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(秋田)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

村上凧(新潟)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

村上凧(新潟)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

津軽凧(青森)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

津軽凧(青森)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(愛媛)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(愛媛)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(東京)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(東京)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(秋田)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

絵凧(秋田)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

え‐ちず【絵地図】ヱ‥ヅ🔗⭐🔉

え‐ちず【絵地図】ヱ‥ヅ

記号を用いず、絵をかいて表した地図。

え‐ぢょうちん【絵提灯】ヱヂヤウ‥🔗⭐🔉

え‐ぢょうちん【絵提灯】ヱヂヤウ‥

吉野紙などの薄紙を張って絵を描いた提灯。夏の夜、軒先などに吊して点火する。岐阜提灯が有名。

え‐づくし【絵尽し】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐づくし【絵尽し】ヱ‥

江戸時代の歌舞伎・浄瑠璃の舞台面を絵画化し、文字を散らした小冊子。歌舞伎絵尽・浄瑠璃絵尽がある。江戸歌舞伎のものは絵本番付ともいう。

え‐てがみ【絵手紙】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐てがみ【絵手紙】ヱ‥

文字よりも手描きの絵を中心にした手紙やはがき。

え‐でほん【絵手本】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐でほん【絵手本】ヱ‥

絵を習うのに用いる手本。

え‐でん【絵伝】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐でん【絵伝】ヱ‥

社寺や本尊の縁起、高僧の伝記などを、連続した絵と詞書ことばがきとによって示すもの。「一遍上人絵伝」など。→絵巻

え‐とき【絵解き】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐とき【絵解き】ヱ‥

①絵の意味を解説すること。また、そのことば。また、その人。平安末期以後は、職業として仏画・地獄絵など宗教的絵画を説明し、また琵琶に合わせて語ることもあった。三十二番職人歌合「―。絵を語り琵琶ひきてふるわが世こそうきめ見えたるめくらなりけれ」

②絵で説明を補うこと。また、単に説明すること。「事件の―をする」

⇒えとき‐びくに【絵解き比丘尼】

えとき‐びくに【絵解き比丘尼】ヱ‥🔗⭐🔉

えとき‐びくに【絵解き比丘尼】ヱ‥

地獄・極楽の図を絵解きし、勧進をする比丘尼。

⇒え‐とき【絵解き】

え‐どころ【絵所・画所】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐どころ【絵所・画所】ヱ‥

①平安時代、宮中で絵画の制作をつかさどった役所。画工司えだくみのつかさに代わって置かれ、長官を別当といい、五位の蔵人が補せられた。鎌倉時代には春日・住吉・本願寺などの社寺が、また室町・江戸幕府も、これにならって置いた。

②画所にいた絵師。また、中世以後、仏画などを描く画家の称。

⇒えどころ‐あずかり【絵所預】

えどころ‐あずかり【絵所預】ヱ‥アヅカリ🔗⭐🔉

えどころ‐あずかり【絵所預】ヱ‥アヅカリ

絵所の構成員の一つ。平安時代には事務責任者として別当に次ぐ者が任じられ、鎌倉時代以降は絵師の主任が任じられた。

⇒え‐どころ【絵所・画所】

え‐どり【絵取】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐どり【絵取】ヱ‥

いろどること。彩色すること。「―本」

え‐ど・る【絵取る】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐ど・る【絵取る】ヱ‥

〔他五〕

彩色を施す。いろどる。狂言、金岡「何と―・れどこの面が恋しき人の顔には似いで」

えなんぼう【絵難坊】ヱ‥バウ🔗⭐🔉

えなんぼう【絵難坊】ヱ‥バウ

後白河法皇時代の人。どんな名画を見てもどこかに非を見つけたので名づけられたという。転じて、人の描いた絵を見て非難する人。

○絵に描いた餅えにかいたもち🔗⭐🔉

○絵に描いた餅えにかいたもち

役に立たない物事。計画だけは立派だが実行がともなわないこと。画餅がべい。

⇒え【絵】

○絵に描いたようえにかいたよう🔗⭐🔉

○絵に描いたようえにかいたよう

①絵のように美しいさま。「―な浜辺の景色」

②ある状態や事柄のまさに典型であるさま。「―なお人好し」「正直を―」

⇒え【絵】

えに‐し【縁】

(もとシは強めの助詞)えん。ゆかり。謡曲、玉葛「海人小舟、初瀬の山と詠の置ける、その川のべの―あるに」。「―の糸」

エニシダ【金雀枝・金雀児】

(ラテン語ゲニスタ(genista)が転訛したスペイン語イニエスタ(hiniesta)から)マメ科の落葉低木。南欧原産の観賞植物。高さ約1.5メートル。茎は深緑色で縦稜がある。5月頃、葉腋に黄金色の蝶形花をつけ、両縁に毛のある莢さやを生ずる。紅斑のある花や白花などの園芸品種が多い。〈[季]夏〉

エニシダ

エニシダ(花)

撮影:関戸 勇

エニシダ(花)

撮影:関戸 勇

えにす【槐】ヱニス

〔植〕エンジュの古名。〈倭名類聚鈔20〉

エニセイ【Yenisei】

ロシア、シベリア中部の大河。モンゴル北端サヤン山脈に源を発し、北流してアンガラ川を合わせ、北極海エニセイ湾に注ぐ。冬季には全面結氷。サヤン・クラスノヤルスクなどの発電所がある。長さ4102キロメートル。

え‐にち【慧日】ヱ‥

仏・菩薩の智慧ちえの広大無辺なことを、日光にたとえていう語。

え‐にっき【絵日記】ヱ‥

絵を主体にした日記。

えにす【槐】ヱニス

〔植〕エンジュの古名。〈倭名類聚鈔20〉

エニセイ【Yenisei】

ロシア、シベリア中部の大河。モンゴル北端サヤン山脈に源を発し、北流してアンガラ川を合わせ、北極海エニセイ湾に注ぐ。冬季には全面結氷。サヤン・クラスノヤルスクなどの発電所がある。長さ4102キロメートル。

え‐にち【慧日】ヱ‥

仏・菩薩の智慧ちえの広大無辺なことを、日光にたとえていう語。

え‐にっき【絵日記】ヱ‥

絵を主体にした日記。

エニシダ(花)

撮影:関戸 勇

エニシダ(花)

撮影:関戸 勇

えにす【槐】ヱニス

〔植〕エンジュの古名。〈倭名類聚鈔20〉

エニセイ【Yenisei】

ロシア、シベリア中部の大河。モンゴル北端サヤン山脈に源を発し、北流してアンガラ川を合わせ、北極海エニセイ湾に注ぐ。冬季には全面結氷。サヤン・クラスノヤルスクなどの発電所がある。長さ4102キロメートル。

え‐にち【慧日】ヱ‥

仏・菩薩の智慧ちえの広大無辺なことを、日光にたとえていう語。

え‐にっき【絵日記】ヱ‥

絵を主体にした日記。

えにす【槐】ヱニス

〔植〕エンジュの古名。〈倭名類聚鈔20〉

エニセイ【Yenisei】

ロシア、シベリア中部の大河。モンゴル北端サヤン山脈に源を発し、北流してアンガラ川を合わせ、北極海エニセイ湾に注ぐ。冬季には全面結氷。サヤン・クラスノヤルスクなどの発電所がある。長さ4102キロメートル。

え‐にち【慧日】ヱ‥

仏・菩薩の智慧ちえの広大無辺なことを、日光にたとえていう語。

え‐にっき【絵日記】ヱ‥

絵を主体にした日記。

え‐にっき【絵日記】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐にっき【絵日記】ヱ‥

絵を主体にした日記。

○絵になるえになる

①それを題材にしてよい絵がかける。

②姿・形がその場にぴったり合っている。「彼は何をやっても―」

⇒え【絵】

○絵になるえになる🔗⭐🔉

○絵になるえになる

①それを題材にしてよい絵がかける。

②姿・形がその場にぴったり合っている。「彼は何をやっても―」

⇒え【絵】

え‐にょうぼう【絵女房】ヱ‥バウ

絵にかいた女、美女。〈日葡辞書〉

えにわ【恵庭】ヱニハ

北海道中部の市。札幌と千歳の中間に位置する。自衛隊演習場があるほか、工場・住宅の増加が著しい。札幌の衛星都市。人口6万8千。

えぬ【狗】ヱヌ

犬の子。いぬころ。子犬。〈倭名類聚鈔18〉

エヌ【N・n】

①アルファベットの14番目の文字。

②(north)北・北極を表す符号。

③単位の接頭語ナノ(nano)の記号。10−9を示す(n)。

④〔化〕

㋐窒素の元素記号(N)。

㋑規定3(溶液濃度の単位)の記号(N)。

㋒ノルマル1㋑を表す記号(n)。

⑤〔理〕力の単位ニュートンの略号(N)。

⑥〔数〕自然数を表す記号(n)。

エヌ‐イー‐ディー【NED】

(New English Dictionary)オックスフォード大学出版の英語辞典の旧称。→OED

エヌ‐エッチ‐ケー【NHK】

(Nippon Hoso Kyokai)(→)日本放送協会。

エヌ‐エフ‐エル【NFL】

(National Football League)アメリカン‐フットボールの米国プロ‐リーグ。1920年創設。AFC(アメリカン‐フットボール‐カンファレンス)とNFC(ナショナル‐フットボール‐カンファレンス)とに分かれる。

エヌ‐エル‐エフ【NRF】

(La Nouvelle Revue Française)フランスの月刊文芸雑誌。1909年創刊。43〜53年休刊。59年再刊。

エヌ‐オー‐シー【NOC】

(National Olympic Committee)国内(地域)オリンピック委員会。オリンピック参加のため、国内・地域のアマチュア‐スポーツ諸団体の代表で組織する。→JOC→IOC

エヌがた‐はんどうたい【n型半導体】‥ダウ‥

主として電子によって電気伝導を行う半導体。わずかに燐・ヒ素などの不純物を加えたシリコン単結晶の類。→p型半導体

え‐ぬき【絵緯】ヱ‥

紋織物の色や文様を表すため、緯よこ糸として用いる色糸や金銀糸。えよこ。

エヌ‐きょく【N極】

一つの棒状磁石を水平に吊したとき、地球の北を指す磁極。

エヌ‐シー【NC】

(numerical control)(→)数値制御。

エヌ‐ジー【NG】

(no good)映画・テレビで、うまく撮影ができず駄目になること。また、そのような駄目になったフィルムやテープ。また広く、失敗。やりそこない。

エヌ‐ジー‐オー【NGO】

(non-governmental organization)非政府組織。国家間の協定によらずに民間で設立される非営利の団体で、平和・人権の擁護、環境保護、援助などの分野で活動するもの。国内と国際の両種がある。国連経済社会理事会に認定され、国連機関と協力して活動するものを国連NGOという。

エヌ‐ジー‐シー‐せいひょう【NGC星表】‥ヘウ

(New General Catalogue of Nebulae and Clusters)イギリスのドレイヤー(J. L. E. Dreyer1852〜1924)が編纂した目録。7840の星雲・星団の位置・形状・見え方を記し、赤経順の番号は天体を表す名前として使われる。

エヌ‐ティー‐エス‐シー【NTSC】

(National Television System Committeeから)アナログ方式のテレビジョンの規格の一つ。水平方向の走査線数が525本で、毎秒30フレームのインターレース方式。日本や北米・中南米で採用。元来は規格を定めたアメリカの標準化委員会の名称。

エヌ‐ディー‐シー【NDC】

(Nippon Decimal Classification)(→)日本十進じっしん分類法。

エヌ‐ティー‐ティー【NTT】

(Nippon Telegraph and Telephone Corporation)(→)日本電信電話株式会社。

エヌ‐ビー‐エー【NBA】

(National Basketball Association)全米バスケットボール協会。1946年創設。ウェスタン‐カンファレンスとイースタン‐カンファレンスとに分かれる。

エヌ‐ピー‐エー【NPA】

(New People's Armyの略)フィリピン共産党の武装組織。1969年創設。新人民軍。

エヌ‐ピー‐オー【NPO】

(nonprofit organization)行政・企業とは別に社会的活動をする非営利の民間組織。1998年成立の特定非営利活動促進法(NPO法)により法人格を付与される。

エヌ‐ビー‐シー【NBC】

(National Broadcasting Company)アメリカの三大テレビ‐ネットワーク(ABC・CBS・NBC)の一つ。1926年創業。

エヌ‐ビー‐シー‐へいき【NBC兵器】

核(nuclear)・生物(biological)・化学(chemical)兵器の総称。ABC兵器。CBR兵器。

エネスコ【Georges Enesco】

ルーマニアのバイオリン奏者・作曲家。作「ルーマニア狂詩曲」など。エネスク。(1881〜1955)

エネルギー【Energie ドイツ】

①活動の源として体内に保持する力。活気。精力。「―を消耗する」

②物理学的な仕事をなし得る諸量(運動エネルギー・位置エネルギーなど)の総称。物体が力学的仕事をなし得る能力の意味であったが、その後、熱・光・電磁気やさらに質量までもエネルギーの一形態であることが明らかにされた。

③エネルギー資源のこと。「省―」

⇒エネルギー‐かくめい【エネルギー革命】

⇒エネルギー‐こうたい【エネルギー交代】

⇒エネルギー‐さんぎょう【エネルギー産業】

⇒エネルギー‐しげん【エネルギー資源】

⇒エネルギー‐じゅんい【エネルギー準位】

⇒エネルギー‐セキュリティー

⇒エネルギー‐たいしゃ【エネルギー代謝】

⇒エネルギー‐たいしゃりつ【エネルギー代謝率】

⇒エネルギー‐ほう【エネルギー法】

⇒エネルギー‐ほぞん‐そく【エネルギー保存則】

⇒エネルギー‐ろん【エネルギー論】

エネルギー‐かくめい【エネルギー革命】

経済社会の主たるエネルギー源が急速に交替する現象。日本で1960年前後に石炭から石油への転換が生じたのはその例。

⇒エネルギー【Energie ドイツ】

エネルギー‐こうたい【エネルギー交代】‥カウ‥

(→)エネルギー代謝に同じ。

⇒エネルギー【Energie ドイツ】

エネルギー‐さんぎょう【エネルギー産業】‥ゲフ

電力・石炭・石油・原子力など動力を供給する産業。

⇒エネルギー【Energie ドイツ】

エネルギー‐しげん【エネルギー資源】

エネルギーを作り出すもとになる基礎物質。石炭・石油・天然ガスなど。

⇒エネルギー【Energie ドイツ】

エネルギー‐じゅんい【エネルギー準位】‥ヰ

量子力学的な系の許される定常状態がもつエネルギーの値。また、その定常状態。

⇒エネルギー【Energie ドイツ】

エネルギー‐セキュリティー

(energy security)エネルギー安全保障。将来にわたってエネルギー資源の安定供給を確保すること。

⇒エネルギー【Energie ドイツ】

エネルギー‐たいしゃ【エネルギー代謝】

生態系、また生体における物質代謝と関連して行われるエネルギーの出入・変換。一般に植物は太陽光線のエネルギーを化学的エネルギーに変え、動物はこの化学的エネルギーを熱および機械的エネルギーなどに変えて体温維持・運動などを行う。エネルギー交代。

⇒エネルギー【Energie ドイツ】

エネルギー‐たいしゃりつ【エネルギー代謝率】

活動時に消費するエネルギー量から安静時の消費エネルギー量を引き、それを基礎代謝量で割った数。個人の体格の大小に関係なく、活動の肉体的負担の程度を表し、また消費熱量の算出に利用する。→基礎代謝。

⇒エネルギー【Energie ドイツ】

エネルギー‐ほう【エネルギー法】‥ハフ

構造物の応力・変形を求める方法の一つ。外力のなす仕事と内力のなす仕事は等しいという法則に基づいて解析するもの。

⇒エネルギー【Energie ドイツ】

エネルギー‐ほぞん‐そく【エネルギー保存則】

「外部からの影響を受けない物理系(孤立系)においては、その内部でどのような物理的あるいは化学的変化が起こっても、全体としてのエネルギーは不変である」という法則。無からエネルギーを創造し得ないことを示す、物理学の根本原理の一つ。1840年代ヘルムホルツ・マイヤー・ジュールらによって確立。エネルギー恒存の原理。

⇒エネルギー【Energie ドイツ】

エネルギー‐ろん【エネルギー論】

(Energetik ドイツ)自然現象を支配する根本的な量はエネルギーであるとし、すべての自然法則をエネルギーの変化に帰着させて説明しようとする学説。ドイツのオストワルトらによって唱えられた現象論的な一元論。エネルゲティーク。

⇒エネルギー【Energie ドイツ】

エネルギッシュ【energisch ドイツ】

精力的。元気旺盛。「―に動き回る」

エネルゲイア【energeia ギリシア】

アリストテレス哲学の中心概念。潜在的な可能態(デュナミス)に対して、働きを実現している現実態をいう。→エンテレケイア

え‐の‐あぶら【荏油】

エゴマの種子から採取した乾性油。桐油紙の製作や雨傘などに塗る。荏胡麻油。えのゆ。

えのう【慧能】ヱ‥

唐代の僧。中国禅宗の第6祖。広東新興の人。5祖弘忍の付法を受け、六祖大師・曹渓大師などと称せられ、禅宗の大成者。門人きわめて多く、以後主流は南地に隆盛したので、その法系を南宗禅という。語録に「六祖壇経」がある。(638〜713)→南宗1

え‐の‐き【榎】

ニレ科の落葉高木。関東以南の暖地に多く、高さ約10〜20メートル、直径1〜3メートル。樹皮は灰色。雌雄同株。初夏、淡黄色の花を開き、花後、球形の小核果を結ぶ。熟せば紅褐色。材は薪炭・器具などに用いる。江戸時代には街道の一里塚に植えた。果実は甘く、若葉は飯とともに炊いて食用とすることがあり、樹皮の煎汁は漢方で薬用。漢名、朴樹。「榎の花」は〈[季]夏〉。

えのき

エノキ

提供:ネイチャー・プロダクション

エノキ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒えのき‐ぐさ【榎草】

⇒えのき‐たけ【榎茸】

えのき‐ぐさ【榎草】

トウダイグサ科の一年草。高さ約40センチメートル。葉は榎に似、夏の末、編笠形の苞のある淡褐色の小花をつける。編笠草。

⇒え‐の‐き【榎】

えのき‐たけ【榎茸】

担子菌類の食用きのこ。傘の径5〜10センチメートル、黄褐色で中央は色が濃い。粘性があって美味。多く榎・柿などの枯切株に生ずる。栽培品は淡色で細く、別種に見える。ナメタケ(滑茸)。ナメコ(滑子)。ユキノシタ。〈[季]秋〉

⇒え‐の‐き【榎】

えのき‐でら【榎寺】

福岡県太宰府市にある菅原道真の配所。「恩賜御衣今在此」の詩を吟じた所と伝える。

え‐の‐ぐ【絵具】ヱ‥

絵の彩色に用いる材料。ふつう水・油などで溶いて使うものをいうが、広くはクレヨンなども含めていう。顔料。

え‐の‐こ【犬子・犬児・狗】ヱ‥

犬の子。子犬。平家物語12「白い―の走り出でたるをとらんとて」

え‐の‐ご【痤】

①腿ももの付け根。鼠径そけい。

②鼠径部の腫れ物。「いぬご」「いのご」とも。

えのこしゅう【犬子集】ヱ‥シフ

俳書。松江重頼編。5冊。1633年(寛永10)刊。守武千句・犬筑波集以後の発句・付句の秀逸なものを集める。貞門の第1俳書。

えのこずちヱノコヅチ

(→)「いのこずち」に同じ。好色一代男8「山椒薬を四百袋、―の根を千本」

えのこ‐ろ【犬子・犬児・狗児】ヱ‥

犬の子。えのこ。狂言、腰祈「卿の殿は―が好きぢや」

⇒えのころ‐ぐさ【狗尾草】

⇒えのころ‐なげ【狗児投】

えのころ‐ぐさ【狗尾草】ヱ‥

イネ科の一年草。各地の路傍の雑草。高さ20〜40センチメートル。葉は線形で互生、下部は鞘状に茎を包む。夏、緑色の犬の尾に似た穂を出す。キンエノコロなど近縁種も多く雑草となる。エノコグサ。ネコジャラシ。莠。〈[季]秋〉

⇒えのこ‐ろ【犬子・犬児・狗児】

えのころ‐なげ【狗児投】ヱ‥

小犬をころがすように人を軽々ととって投げること。浄瑠璃、伊賀越道中双六「弱腰蹴据ゑて―」

⇒えのこ‐ろ【犬子・犬児・狗児】

えのしま【江ノ島】

①神奈川県藤沢市片瀬海岸に近い陸繋島。周囲4キロメートル余。稚児ケ淵や弁財天の祠があって名勝地。絵島。

②山田流箏曲。山田検校作曲。20代初め頃の処女作とも。「江島神社縁起」に取材し、江ノ島への参詣道行から島の叙景、弁財天の神徳をたたえる。のち、長唄にも移曲。江嶋。江嶋曲。

⇒えのき‐ぐさ【榎草】

⇒えのき‐たけ【榎茸】

えのき‐ぐさ【榎草】

トウダイグサ科の一年草。高さ約40センチメートル。葉は榎に似、夏の末、編笠形の苞のある淡褐色の小花をつける。編笠草。

⇒え‐の‐き【榎】

えのき‐たけ【榎茸】

担子菌類の食用きのこ。傘の径5〜10センチメートル、黄褐色で中央は色が濃い。粘性があって美味。多く榎・柿などの枯切株に生ずる。栽培品は淡色で細く、別種に見える。ナメタケ(滑茸)。ナメコ(滑子)。ユキノシタ。〈[季]秋〉

⇒え‐の‐き【榎】

えのき‐でら【榎寺】

福岡県太宰府市にある菅原道真の配所。「恩賜御衣今在此」の詩を吟じた所と伝える。

え‐の‐ぐ【絵具】ヱ‥

絵の彩色に用いる材料。ふつう水・油などで溶いて使うものをいうが、広くはクレヨンなども含めていう。顔料。

え‐の‐こ【犬子・犬児・狗】ヱ‥

犬の子。子犬。平家物語12「白い―の走り出でたるをとらんとて」

え‐の‐ご【痤】

①腿ももの付け根。鼠径そけい。

②鼠径部の腫れ物。「いぬご」「いのご」とも。

えのこしゅう【犬子集】ヱ‥シフ

俳書。松江重頼編。5冊。1633年(寛永10)刊。守武千句・犬筑波集以後の発句・付句の秀逸なものを集める。貞門の第1俳書。

えのこずちヱノコヅチ

(→)「いのこずち」に同じ。好色一代男8「山椒薬を四百袋、―の根を千本」

えのこ‐ろ【犬子・犬児・狗児】ヱ‥

犬の子。えのこ。狂言、腰祈「卿の殿は―が好きぢや」

⇒えのころ‐ぐさ【狗尾草】

⇒えのころ‐なげ【狗児投】

えのころ‐ぐさ【狗尾草】ヱ‥

イネ科の一年草。各地の路傍の雑草。高さ20〜40センチメートル。葉は線形で互生、下部は鞘状に茎を包む。夏、緑色の犬の尾に似た穂を出す。キンエノコロなど近縁種も多く雑草となる。エノコグサ。ネコジャラシ。莠。〈[季]秋〉

⇒えのこ‐ろ【犬子・犬児・狗児】

えのころ‐なげ【狗児投】ヱ‥

小犬をころがすように人を軽々ととって投げること。浄瑠璃、伊賀越道中双六「弱腰蹴据ゑて―」

⇒えのこ‐ろ【犬子・犬児・狗児】

えのしま【江ノ島】

①神奈川県藤沢市片瀬海岸に近い陸繋島。周囲4キロメートル余。稚児ケ淵や弁財天の祠があって名勝地。絵島。

②山田流箏曲。山田検校作曲。20代初め頃の処女作とも。「江島神社縁起」に取材し、江ノ島への参詣道行から島の叙景、弁財天の神徳をたたえる。のち、長唄にも移曲。江嶋。江嶋曲。

エノキ

提供:ネイチャー・プロダクション

エノキ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒えのき‐ぐさ【榎草】

⇒えのき‐たけ【榎茸】

えのき‐ぐさ【榎草】

トウダイグサ科の一年草。高さ約40センチメートル。葉は榎に似、夏の末、編笠形の苞のある淡褐色の小花をつける。編笠草。

⇒え‐の‐き【榎】

えのき‐たけ【榎茸】

担子菌類の食用きのこ。傘の径5〜10センチメートル、黄褐色で中央は色が濃い。粘性があって美味。多く榎・柿などの枯切株に生ずる。栽培品は淡色で細く、別種に見える。ナメタケ(滑茸)。ナメコ(滑子)。ユキノシタ。〈[季]秋〉

⇒え‐の‐き【榎】

えのき‐でら【榎寺】

福岡県太宰府市にある菅原道真の配所。「恩賜御衣今在此」の詩を吟じた所と伝える。

え‐の‐ぐ【絵具】ヱ‥

絵の彩色に用いる材料。ふつう水・油などで溶いて使うものをいうが、広くはクレヨンなども含めていう。顔料。

え‐の‐こ【犬子・犬児・狗】ヱ‥

犬の子。子犬。平家物語12「白い―の走り出でたるをとらんとて」

え‐の‐ご【痤】

①腿ももの付け根。鼠径そけい。

②鼠径部の腫れ物。「いぬご」「いのご」とも。

えのこしゅう【犬子集】ヱ‥シフ

俳書。松江重頼編。5冊。1633年(寛永10)刊。守武千句・犬筑波集以後の発句・付句の秀逸なものを集める。貞門の第1俳書。

えのこずちヱノコヅチ

(→)「いのこずち」に同じ。好色一代男8「山椒薬を四百袋、―の根を千本」

えのこ‐ろ【犬子・犬児・狗児】ヱ‥

犬の子。えのこ。狂言、腰祈「卿の殿は―が好きぢや」

⇒えのころ‐ぐさ【狗尾草】

⇒えのころ‐なげ【狗児投】

えのころ‐ぐさ【狗尾草】ヱ‥

イネ科の一年草。各地の路傍の雑草。高さ20〜40センチメートル。葉は線形で互生、下部は鞘状に茎を包む。夏、緑色の犬の尾に似た穂を出す。キンエノコロなど近縁種も多く雑草となる。エノコグサ。ネコジャラシ。莠。〈[季]秋〉

⇒えのこ‐ろ【犬子・犬児・狗児】

えのころ‐なげ【狗児投】ヱ‥

小犬をころがすように人を軽々ととって投げること。浄瑠璃、伊賀越道中双六「弱腰蹴据ゑて―」

⇒えのこ‐ろ【犬子・犬児・狗児】

えのしま【江ノ島】

①神奈川県藤沢市片瀬海岸に近い陸繋島。周囲4キロメートル余。稚児ケ淵や弁財天の祠があって名勝地。絵島。

②山田流箏曲。山田検校作曲。20代初め頃の処女作とも。「江島神社縁起」に取材し、江ノ島への参詣道行から島の叙景、弁財天の神徳をたたえる。のち、長唄にも移曲。江嶋。江嶋曲。

⇒えのき‐ぐさ【榎草】

⇒えのき‐たけ【榎茸】

えのき‐ぐさ【榎草】

トウダイグサ科の一年草。高さ約40センチメートル。葉は榎に似、夏の末、編笠形の苞のある淡褐色の小花をつける。編笠草。

⇒え‐の‐き【榎】

えのき‐たけ【榎茸】

担子菌類の食用きのこ。傘の径5〜10センチメートル、黄褐色で中央は色が濃い。粘性があって美味。多く榎・柿などの枯切株に生ずる。栽培品は淡色で細く、別種に見える。ナメタケ(滑茸)。ナメコ(滑子)。ユキノシタ。〈[季]秋〉

⇒え‐の‐き【榎】

えのき‐でら【榎寺】

福岡県太宰府市にある菅原道真の配所。「恩賜御衣今在此」の詩を吟じた所と伝える。

え‐の‐ぐ【絵具】ヱ‥

絵の彩色に用いる材料。ふつう水・油などで溶いて使うものをいうが、広くはクレヨンなども含めていう。顔料。

え‐の‐こ【犬子・犬児・狗】ヱ‥

犬の子。子犬。平家物語12「白い―の走り出でたるをとらんとて」

え‐の‐ご【痤】

①腿ももの付け根。鼠径そけい。

②鼠径部の腫れ物。「いぬご」「いのご」とも。

えのこしゅう【犬子集】ヱ‥シフ

俳書。松江重頼編。5冊。1633年(寛永10)刊。守武千句・犬筑波集以後の発句・付句の秀逸なものを集める。貞門の第1俳書。

えのこずちヱノコヅチ

(→)「いのこずち」に同じ。好色一代男8「山椒薬を四百袋、―の根を千本」

えのこ‐ろ【犬子・犬児・狗児】ヱ‥

犬の子。えのこ。狂言、腰祈「卿の殿は―が好きぢや」

⇒えのころ‐ぐさ【狗尾草】

⇒えのころ‐なげ【狗児投】

えのころ‐ぐさ【狗尾草】ヱ‥

イネ科の一年草。各地の路傍の雑草。高さ20〜40センチメートル。葉は線形で互生、下部は鞘状に茎を包む。夏、緑色の犬の尾に似た穂を出す。キンエノコロなど近縁種も多く雑草となる。エノコグサ。ネコジャラシ。莠。〈[季]秋〉

⇒えのこ‐ろ【犬子・犬児・狗児】

えのころ‐なげ【狗児投】ヱ‥

小犬をころがすように人を軽々ととって投げること。浄瑠璃、伊賀越道中双六「弱腰蹴据ゑて―」

⇒えのこ‐ろ【犬子・犬児・狗児】

えのしま【江ノ島】

①神奈川県藤沢市片瀬海岸に近い陸繋島。周囲4キロメートル余。稚児ケ淵や弁財天の祠があって名勝地。絵島。

②山田流箏曲。山田検校作曲。20代初め頃の処女作とも。「江島神社縁起」に取材し、江ノ島への参詣道行から島の叙景、弁財天の神徳をたたえる。のち、長唄にも移曲。江嶋。江嶋曲。

え‐にょうぼう【絵女房】ヱ‥バウ🔗⭐🔉

え‐にょうぼう【絵女房】ヱ‥バウ

絵にかいた女、美女。〈日葡辞書〉

え‐ぬき【絵緯】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐ぬき【絵緯】ヱ‥

紋織物の色や文様を表すため、緯よこ糸として用いる色糸や金銀糸。えよこ。

え‐の‐ぐ【絵具】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐の‐ぐ【絵具】ヱ‥

絵の彩色に用いる材料。ふつう水・油などで溶いて使うものをいうが、広くはクレヨンなども含めていう。顔料。

え‐ばおり【絵羽織】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐ばおり【絵羽織】ヱ‥

(→)絵羽羽織に同じ。

え‐ばけ【絵刷毛】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐ばけ【絵刷毛】ヱ‥

絵画を描く時に用いるはけ。

えば‐しぼり【絵羽絞り】ヱ‥🔗⭐🔉

えば‐しぼり【絵羽絞り】ヱ‥

絞り染の一種。衣服を仮仕立して大柄の文様をおき、その文様に従って絞り染めにしたもの。羽織・長襦袢ながじゅばんなどに応用。→絵羽縫

えば‐ぬい【絵羽縫】ヱ‥ヌヒ🔗⭐🔉

えば‐ぬい【絵羽縫】ヱ‥ヌヒ

縫目にまたがる文様を衣服に置く場合、縫目の部分で文様がくい違わないように、あらかじめ要所を縫い合わせて、文様の下絵を描きやすくするための仮仕立。

えば‐はおり【絵羽羽織】ヱ‥🔗⭐🔉

えば‐はおり【絵羽羽織】ヱ‥

肩から袖に続けて、または左右の身頃に続けて文様をあらわした女性用の羽織。文様は染織・刺繍をはじめ、かき絵風・押絵風のものなどがある。訪問の際などに用いる。えば。えばおり。

えば‐もよう【絵羽模様】ヱ‥ヤウ🔗⭐🔉

えば‐もよう【絵羽模様】ヱ‥ヤウ

和服で、縫目にまたがる大柄な文様。振袖・訪問着・羽織など盛装用。

え‐ひがさ【絵日傘】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐ひがさ【絵日傘】ヱ‥

絵模様のある日傘。〈[季]夏〉。「―をかなたの岸の草になげわたる小川よ春の水ぬるき」(晶子)

え‐ビラ【絵ビラ】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐ビラ【絵ビラ】ヱ‥

絵を描いたビラ。ポスター。

え‐ふだ【絵札】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐ふだ【絵札】ヱ‥

①カルタで、絵のある札。

②トランプで、キング・クイーン・ジャックの3種の札の称。

え‐ぶみ【絵踏み】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐ぶみ【絵踏み】ヱ‥

(→)「ふみえ(踏絵)」に同じ。〈[季]春〉

え‐まき【絵巻】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐まき【絵巻】ヱ‥

巻物に絵を描き、繰り拡げてゆくことによって次々と変化する画面を鑑賞させるもの。内容は、経典の絵解き、作り物語、説話文学、高僧伝、社寺の縁起、儀式の記録など多種多様。多く画面に詞章を書き添え書体の美しさをも鑑賞。8〜9世紀に中国の画巻がかんの形にならい、10〜12世紀に独得の構成力を持つ絵巻芸術を創出。12世紀は黄金期で、源氏物語絵巻・信貴山縁起絵巻・伴大納言絵巻・鳥獣戯画などの傑作を残す。13〜14世紀には宗教的な教化の手段として寺社の縁起、高僧伝などの絵巻が多量に作られたが次第に形式化し、15世紀以降お伽草子に受け継がれた。古代・中世には多く「…絵」と称され、「絵巻」「絵巻物」の用語は近世に出現。

⇒えまき‐もの【絵巻物】

え‐もとゆい【絵元結】ヱ‥ユヒ🔗⭐🔉

え‐もとゆい【絵元結】ヱ‥ユヒ

(→)「入れ元結」の別称。

え‐よこ【絵緯】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐よこ【絵緯】ヱ‥

⇒えぬき

かい‐が【絵画】クワイグワ🔗⭐🔉

かい‐が【絵画】クワイグワ

物体の形象を平面に描き出したもの。特に、芸術作品としての絵え。画が。

かい‐じ【絵事】クワイ‥🔗⭐🔉

かい‐じ【絵事】クワイ‥

絵を描くこと。絵の道。

⇒絵事は素を後にす

○絵事は素を後にすかいじはそをのちにす🔗⭐🔉

○絵事は素を後にすかいじはそをのちにす

[論語八佾]絵を描くには素(白色の絵具)を最後に施して仕上げるように、人間も修養を積んだ上に礼を学ぶことによって、人格を完成させる。

⇒かい‐じ【絵事】

かい‐しぶ・る【買い渋る】カヒ‥

〔他五〕

買うのをためらう。

かい‐しぼう【下位子房】‥ヰ‥バウ

萼片がくへん・花弁・雄しべなどが着生する位置より下方に位する子房。ウリ科・ヒガンバナ科の子房はこれに当たる。子房下位。↔上位子房

がいし‐ほう【外資法】グワイ‥ハフ

外資導入促進のため、「外国為替及び外国貿易管理法」の例外規定として1950年に制定された法律。日本経済の自立と発展、国際収支の改善に寄与する外国資本に限り投下を認め、その利潤や元本の送金を確保することを目的としていた。79年に廃止。

⇒がい‐し【外資】

かい‐じま【買縞】カヒ‥

既製の縞織物。安っぽい出来あいのもの。日本永代蔵4「―の綿入に白裏付けて」

かい‐しめ【買占め】カヒ‥

かいしめること。しめがい。

かい‐し・める【買い占める】カヒ‥

〔他下一〕[文]かひし・む(下二)

独占的に買い集める。相場の騰貴をはかって、商品・株式などを買い集める。「株を―・める」

かい‐しゃ【会社】クワイ‥

①商行為(商事会社)またはその他の営利行為(民事会社)を目的とする社団法人。株式会社・有限会社・合資会社・合名会社・合同会社の5種がある。

②同人の会。結社。明六雑誌1号「本朝にて学術文芸の―を結びしは今日を始めとす」

⇒かいしゃ‐いん【会社員】

⇒かいしゃ‐くみあい【会社組合】

⇒かいしゃ‐こうせい‐ほう【会社更生法】

⇒かいしゃ‐にんげん【会社人間】

⇒かいしゃ‐ぶんかつ【会社分割】

⇒かいしゃ‐ほう【会社法】

⇒かいしゃ‐ほうもん【会社訪問】

かい‐しゃ【会者】クワイ‥

(カイジャとも)連歌の会席に出る人。連理秘抄「―ことに堪能を選ぶべし」

かい‐しゃ【膾炙】クワイ‥

[孟子尽心下](なますとあぶり肉とが万人に好まれるように)広く世人に好まれ、話題に上って知れわたること。「人口に―する」

がい‐しゃ

(多くガイシャと書く)被害者をいう警察の隠語。

がい‐しゃ【外車】グワイ‥

①船舶推進器の一種。船尾または船側に取り付けた水車を回転させ、船を推進させる。外輪。

②外国産の自動車。

⇒がいしゃ‐せん【外車船】

がい‐しゃ【蓋車】

おおいのある車。

かいしゃ‐いん【会社員】クワイ‥ヰン

会社に勤めている人。

⇒かい‐しゃ【会社】

かい‐しゃく【介錯】

①世話すること。介抱すること。また、その人。後見。平家物語10「この女房―して、やや久しう浴み、髪洗ひなどして」

②切腹する人に付き添って首を斬り落とすこと。また、その役の人。「―人」

かい‐しゃく【戒尺】

授戒の時、式の序次を規律するため、また読経の拍子をそろえるために打ち鳴らす2本の柱状の木。俗にいう拍子木。尺。

戒尺

撮影:関戸 勇

かい‐しゃく【界尺】

写経する時、用紙に罫線を引いたり、文鎮に使用したりする文具。

かい‐しゃく【解釈】

文章や物事の意味を、受け手の側から理解すること。また、それを説明すること。「古文の―」「悪く―する」

⇒かいしゃく‐がく【解釈学】

⇒かいしゃくがくてき‐じゅんかん【解釈学的循環】

⇒かいしゃく‐きてい【解釈規定】

⇒かいしゃく‐ぜんそん【解釈全損】

⇒かいしゃく‐ろん【解釈論】

かい‐じゃく【海若】

[楚辞遠遊]海の神。わたつみ。椿説弓張月続編「魂は相伴ひて、―の堂に至らん」

かいしゃく‐がく【解釈学】

〔哲〕(Hermeneutik ドイツ)解釈の方法や理論を取り扱う学問。元来文献学の方法として古代ギリシア以来発達したが、教父時代以後、聖書の象徴表現の解釈として方法化された。近代に至って、シュライエルマッハーを介し、ディルタイは一切の人間精神の産物を体験の表現として捉え、それを了解するための解釈の方法・規則・理論の学としての解釈学を唱え、これを精神科学の基礎的方法とした。現代哲学では、文化一切をテキストと見なし、しかもそのテキストは人間の限りない解釈可能性を許容するものであるというテキスト解釈学が企てられている。

⇒かい‐しゃく【解釈】

かいしゃくがくてき‐じゅんかん【解釈学的循環】‥クワン

文献解釈やテキスト理解にまつわる循環構造。全体を理解するためには部分の精密な理解が、部分を理解するためには全体の理解が、共に不可欠であるという、部分と全体の循環をさす。シュライエルマッハーによりテキスト解釈の基本原理とされたが、現代では認識活動一般について広く用いられる。

⇒かい‐しゃく【解釈】

かいしゃく‐きてい【解釈規定】

〔法〕ある事項に関する契約当事者の意思表示の法的な意味が不明確な場合に、これを確定するために設けられた任意規定。→補充規定。

⇒かい‐しゃく【解釈】

かいしゃく‐けんぽん【開迹顕本】

〔仏〕法華経の前半にあたる迹門しゃくもんの歴史上の釈迦(迹仏)が、本門ほんもん2に至って本来は久遠実成くおんじつじょうであることを明らかにすること。釈尊の絶対性と衆生しゅじょうの救済性とを明かすものとされる。発迹顕本ほっしゃくけんぽん。

かい‐じゃくし【貝杓子】カヒ‥

板屋貝・帆立貝などの殻に、竹や木の柄をつけた杓子。

かいしゃく‐ぜんそん【解釈全損】

(→)推定全損に同じ。

⇒かい‐しゃく【解釈】

かいしゃ‐くみあい【会社組合】クワイ‥アヒ

(→)御用組合に同じ。

⇒かい‐しゃ【会社】

かいしゃく‐ろん【解釈論】

〔法〕現行法の解釈によって問題を法的に解決しようとする立場での議論。↔立法論

⇒かい‐しゃく【解釈】

かいしゃ‐こうせい‐ほう【会社更生法】クワイ‥カウ‥ハフ

経済的に苦境にあるが再建の見込みのある株式会社について、債権者・株主等の利害を調整しながらその事業の維持・更生を図ることを目的とする裁判上の手続を定めた法律。1952年制定、2002年新法制定。

⇒かい‐しゃ【会社】

がいしゃ‐せん【外車船】グワイ‥

外車1によって推進される汽船。外輪船。

⇒がい‐しゃ【外車】

かいしゃ‐にんげん【会社人間】クワイ‥

所属する会社に強い帰属意識を持つ人。会社の仕事を最優先にする人。

⇒かい‐しゃ【会社】

かいしゃ‐ぶんかつ【会社分割】クワイ‥

株式会社または合同会社が、その事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させること。既存の別会社に承継させる吸収分割と、新設の会社に承継させる新設分割とがある。

⇒かい‐しゃ【会社】

かいしゃ‐ほう【会社法】クワイ‥ハフ

会社の設立・組織・運営・管理などについて定める基本法。商法の会社編、有限会社法等を再編し、2005年に制定。

⇒かい‐しゃ【会社】

かいしゃ‐ほうもん【会社訪問】クワイ‥ハウ‥

就職を希望する学生が、採用試験に先立って会社を訪れること。

⇒かい‐しゃ【会社】

かい‐しゅ【会主】クワイ‥

会を開く主人。主催者。

かい‐しゅ【快手】クワイ‥

すばやい手腕。うできき。敏腕。

かい‐しゅ【拐取】

〔法〕略取・誘拐の略称。

かい‐しゅ【皆朱】

漆塗の一種。朱・辰砂しんしゃなどを用いて全部朱色に塗ったもの。「―の膳」

かい‐しゅ【魁首】クワイ‥

かしら。長。首魁。

かい‐じゅ【回儒】クワイ‥

中国で、漢字を使って著述を行なったムスリムの学者。

かい‐じゅ【解綬】

(「綬」は官職の印を身につける際に使う組紐)官職を解くこと。また、官職を辞すこと。

かい‐じゅ【槐樹】クワイ‥

エンジュの木。

がい‐じゅ【外需】グワイ‥

国外からの需要。↔内需

かい‐しゅう【会衆】クワイ‥

会に寄り集まった人々。

⇒かいしゅう‐は【会衆派】

かい‐しゅう【会集】クワイシフ

寄り集まること。集会。会合。

かい‐しゅう【回収】クワイシウ

とりもどすこと。もとへ返しおさめること。「不良本を―する」「廃品―」

かい‐しゅう【改宗】

従来信仰した宗旨から転じて他の宗旨に改めること。

かい‐しゅう【改修】‥シウ

改め直すこと。「河川の―工事」

かいしゅう【海州】‥シウ

⇒ヘジュ

かい‐じゅう【怪獣】クワイジウ

①あやしいけもの。正体不明の不思議な獣。

②映画・漫画などで、恐竜などをもとに創作した、特別な力をもつ生き物。

⇒かいじゅう‐えいが【怪獣映画】

かい‐じゅう【海獣】‥ジウ

海にすむ哺乳類の総称。アザラシ・カイギュウ・クジラ・オットセイなど。体は紡錘形、四肢は鰭ひれ状または櫂かい状で、遊泳に適する。

⇒かいじゅう‐ぶどう‐きょう【海獣葡萄鏡】

かい‐じゅう【晦渋】クワイジフ

言語・文章などがむずかしくて意味のわかりにくいこと。「―な文章」

かい‐じゅう【懐柔】クワイジウ

巧みにてなずけ従わせること。てなずけ抱きこむこと。「―策」

がい‐しゅう【外周】グワイシウ

①ものの外側に沿ったまわり。また、その長さ・距離。

②ものの外側をとり巻いている部分・区域。

がい‐しゅう【鎧袖】‥シウ

鎧よろいのそで。

⇒がいしゅう‐いっしょく【鎧袖一触】

がい‐じゅう【害獣】‥ジウ

人間や家畜・農作物に被害を与える動物。

がいしゅう‐いっしょく【鎧袖一触】‥シウ‥

鎧よろいの袖でちょっと触れる程度のわずかな力で、たやすく相手を打ち負かすこと。日本外史2「至如平清盛輩、臣―、皆自倒耳」

⇒がい‐しゅう【鎧袖】

かいじゅう‐えいが【怪獣映画】クワイジウ‥グワ

怪獣を主役とする娯楽アクション映画。特撮・SFXを多用。1933年作の「キング‐コング」に始まり、「ゴジラ」以降世界的に盛んとなる。

⇒かい‐じゅう【怪獣】

かい‐しゅうごう【開集合】‥シフガフ

〔数〕補集合が閉集合である集合。→閉集合→補集合

かい‐しゅうごう【解集合】‥シフガフ

〔数〕方程式または不等式の解全体の集合。

かい‐じゅうごう【解重合】‥ヂユウガフ

〔化〕(depolymerization)重合体が単量体に分解する化学反応。ポリスチレンを加熱するとスチレンに分解する反応の類。

かい‐じゅうせき【灰重石】クワイヂユウ‥

タングステンの鉱石。正方晶系、錐状の結晶。成分はカルシウムのタングステン酸塩。白色または灰黄色をなす。紫外線下で強い青白色の蛍光を発する。

かいじゅうせん‐じ【海住山寺】‥ヂユウ‥

京都府木津川市加茂町にある真言宗の寺。735年(天平7)良弁ろうべんの創建と伝え、1208年(承元2)貞慶が再興。1214年(建保2)建立の五重塔は内陣厨子に美しい彩色文様や仏画を残す。

がいじゅう‐ないごう【外柔内剛】グワイジウ‥ガウ

外見はものやわらかで、心の中がしっかりしていること。

かいしゅう‐は【会衆派】クワイ‥

(Congregationalists)キリスト教プロテスタントの一派。17世紀、イギリスで個々の教会の独立と自治とを標榜して国教会から独立。日本では組合教会と称した。

⇒かい‐しゅう【会衆】

かいじゅう‐ぶどう‐きょう【海獣葡萄鏡】‥ジウ‥ダウキヤウ

葡萄唐草に禽獣きんじゅう文を配した意匠をもつ鏡。隋・唐に作られ、正倉院宝物中にもあり、高松塚古墳からも出土。日本列島でも作られた。禽獣葡萄鏡。海馬葡萄鏡。

⇒かい‐じゅう【海獣】

がい‐しゅく【外叔】グワイ‥

母方の叔父。

がい‐しゅつ【外出】グワイ‥

外に出ること。他所に出かけること。「―先」

がい‐しゅっけつ【外出血】グワイ‥

体外へ血液が出ること。↔内出血

がい‐しゅひ【外珠皮】グワイ‥

「珠皮」参照。

がい‐しゅひ【外種皮】グワイ‥

種子の最外部を被う膜状の構造。外珠皮の変化したもので、一般に堅い。↔内種皮

かい‐しゅん【買春】カヒ‥

「買春ばいしゅん」を同音の「売春」と区別するため湯桶ゆとう読みにした語。

かい‐しゅん【回春】クワイ‥

①春が再びめぐって来ること。新年になること。

②病気がなおること。

③老人が若返ること。「―の妙薬」

⇒かいしゅん‐びょういん【回春病院】

かい‐しゅん【改春】

年の改まった春。新年。

かい‐しゅん【改悛】

前非を改め、心をいれかえること。「―の情」

かい‐しゅん【悔悛】クワイ‥

前非を悔い改めること。

⇒かいしゅん‐の‐ひせき【悔悛の秘跡】

かい‐しゅん【懐春】クワイ‥

春情を催すこと。年頃となって色気づくこと。

かいしゅん‐の‐ひせき【悔悛の秘跡】クワイ‥

〔宗〕告解こっかいの旧称。

⇒かい‐しゅん【悔悛】

かいしゅん‐びょういん【回春病院】クワイ‥ビヤウヰン

熊本市黒髪町にあったハンセン病救療院。1895年(明治28)イギリス人ハンナ=リデル(H. Riddell1855〜1932)女史がキリスト教聖公会の信仰に立って設立。

⇒かい‐しゅん【回春】

かい‐しょ【甲斐性】カヒ‥

(→)「かいしょう」に同じ。浄瑠璃、新版歌祭文「あづまからげの―なきこんな形でも」

かい‐しょ【会所】クワイ‥

①集会をする所。寄合をする場所。「碁―」

②鎌倉時代から室町時代にかけて、貴人の邸内の客殿。

③江戸時代、商業・行政などの事務をとるための集会所。株仲間の事務所、米・金銀などの取引所、町役人・村役人の事務所、藩の政務所など。

かい‐しょ【回書】クワイ‥

①返書。

②回章。回状。

かい‐しょ【楷書】

漢字の書体の一つ。隷書から転化したもので、点画をくずさない、現代の基準となる書き方。魏(三国)の鍾繇しょうようがこれをよくし大いに流行。真書。正書。真。→行書→草書

かい‐しょ【開所】

事務所・診療所などを新設すること。また、その日の業務を始めること。↔閉所

かい‐じょ【海恕】

海のような広い心で許すこと。海容。「失礼の段、御―下さい」

かい‐じょ【介助】

そばにあって起居・動作などを助けること。また、助けとなること。

⇒かいじょ‐けん【介助犬】

かい‐じょ【解除】‥ヂヨ

①ときのぞくこと。特別の処置をとりやめて、平常の状態にもどすこと。「警報を―する」「武装―」

②〔法〕いったん有効に成立した契約を債務不履行その他の理由で一方的に解消すること。合意解除は当事者双方が一致して契約を解消するもの。

⇒かいじょ‐けん【解除権】

⇒かいじょ‐じょうけん【解除条件】

かい‐じょ【解舒】

煮繭しゃけんして繰糸そうしを行う際、繭層から繭糸が解離すること。

がい‐しょ【外書】グワイ‥

①〔仏〕仏教以外の書籍。外典げてん。

②外国の書物。

かい‐しょう【甲斐性】カヒシヤウ

かいがいしい性質。けなげな性質。物事を立派にやりとげていく能力。「―者もの」

⇒かいしょう‐なし【甲斐性無し】

かい‐しょう【会商】クワイシヤウ

(「商」は、はかる意)会合して相談すること。「日英―」

かい‐しょう【回章・廻章】クワイシヤウ

①宛名を連記し、次から次へまわして用を達する書状。回書。回状。

②返事の書状。回書。

かい‐しょう【快捷】クワイセフ

すばやいこと。敏捷。

かい‐しょう【快勝】クワイ‥

見事に勝つこと。「9対1で―」

かい‐しょう【改称】

名称を改めること。また、改めた名。

かい‐しょう【改醮】‥セウ

(「醮」は祝言の杯)(→)改嫁かいかに同じ。

かい‐しょう【海上】‥シヤウ

⇒かいじょう。平家物語7「ゐ待の月さし出て、―も照りわたり」

かい‐しょう【海相】‥シヤウ

海軍大臣の略称。

かい‐しょう【海将】‥シヤウ

海上自衛官の最高位の階級。海佐との間に海将補がある。

かい‐しょう【海商】‥シヤウ

海上における商行為。海上運送業・海上保険業の類。

⇒かいしょう‐ほう【海商法】

かい‐しょう【海象】‥シヤウ

海洋における自然科学的現象の総称。大気における気象に対する語。

かい‐しょう【海嘯】‥セウ

[楊慎、古今諺]満潮が河川を遡る際に、前面が垂直の壁となって、激しく波立ちながら進行する現象。中国の銭塘江、イギリスのセヴァン川、南アメリカのアマゾン川の河口付近で顕著。タイダル‐ボーア。潮津波。→感潮河川

かい‐しょう【開敞】‥シヤウ

①ひらけてさえぎるもののないこと。

②港湾が外海に面して風波を受けること。

かい‐しょう【解消】‥セウ

従来あった関係を消滅させること。「婚約―」「発展的―」

かい‐じょう【会場】クワイヂヤウ

会のある場所。集会の場所。

かい‐じょう【回状・廻状】クワイジヤウ

①(→)回章1に同じ。

②江戸時代、領主が村から村へ用件を通達した書状。

かい‐じょう【戒杖】‥ヂヤウ

山伏などが護身用に持ち歩く杖。錫杖しゃくじょう。

かい‐じょう【戒場】‥ヂヤウ

僧に戒律を授ける式場。平家物語4「南都は夏臘得度の―なり」

かい‐じょう【海上】‥ジヤウ

(古くはカイショウ)うみのうえ。海面。

⇒かいじょう‐きんむ【海上勤務】

⇒かいじょう‐けん【海上権】

⇒かいじょう‐じえいたい【海上自衛隊】

⇒かいじょうしょうとつ‐よぼう‐ほう【海上衝突予防法】

⇒かいじょう‐ふうさ【海上封鎖】

⇒かいじょう‐ほあんちょう【海上保安庁】

⇒かいじょう‐ほう【海上法】

⇒かいじょう‐ほかく【海上捕獲】

⇒かいじょう‐ほけん【海上保険】

⇒かいじょう‐れいしき【海上礼式】

かい‐じょう【開城】‥ジヤウ

降伏して敵に城を明け渡すこと。

かいじょう【開城】‥ジヤウ

⇒ケソン

かい‐じょう【開場】‥ヂヤウ

①建物などを公開すること。

②会場を開いて入場させること。「午後1時―」

かい‐じょう【開静】‥ジヤウ

〔仏〕(「開」は開覚、「静」は静睡の意)禅宗の寺院で、朝早く魚鼓ぎょくを鳴らして僧・行者あんじゃを起こすこと。

⇒かいじょう‐とき【開静時】

かい‐じょう【階上】‥ジヤウ

①階段の上。

②2階建て以上の建物で、2階または上の方の階。

かい‐じょう【階乗】

〔数〕(factorial)nを一つの自然数とする時、1からnまでのすべての自然数の積1×2×…×nをnの階乗といい、n!と書く。また0!=1と約束する。

かい‐じょう【塊状】クワイジヤウ

土くれのように不規則にかたまった形。

かい‐じょう【解錠】‥ヂヤウ

錠を開けること。↔施錠

がい‐しょう【外妾】グワイセフ

本宅以外にかこっておくめかけ。二葉亭四迷、其面影「渋谷は小夜を―にしたいとでも言ふんだらう」

がい‐しょう【外相】グワイシヤウ

外務大臣の略称。「―会談」

がい‐しょう【外商】グワイシヤウ

①外国の商人。また、外国との商い。

②商店で、その売場でなく、外で直接販売取引すること。「―部」

がい‐しょう【外傷】グワイシヤウ

外部から体に受けた傷。体表の傷ばかりでなく、骨折・内臓破裂なども含めていう。

⇒がいしょうご‐ストレス‐しょうがい【外傷後ストレス障害】

がい‐しょう【街娼】‥シヤウ

街頭に立って客をさそう娼婦。

がい‐しょう【街商】‥シヤウ

店を持たず、街頭で商いをする商人。露天商人。

がい‐じょう【外城】グワイジヤウ

城の外部に設けた城。そとぐるわ。↔内城

がい‐じょう【外情】グワイジヤウ

①外部の事情。

②外国の事情。

がい‐じょう【街上】‥ジヤウ

みちばた。路上。ちまた。

かい‐じょう‐え【戒定慧】‥ヂヤウヱ

〔仏〕善を修め悪を防ぐ戒律と、精神を統一する禅定と、真理を悟る智慧。仏教の実践の三大綱要で、三学という。

かいしょう‐き【回照器】クワイセウ‥

①三角測量などで、目標とするため日光を反射させる信号器具。

②大形望遠鏡などで接眼レンズを通った光の大部分を除くための楔形くさびがたのガラス面。

かいじょう‐きんむ【海上勤務】‥ジヤウ‥

艦船に乗り組んで海上の職務に服すること。

⇒かい‐じょう【海上】

かいじょう‐けん【海上権】‥ジヤウ‥

軍事・通商・航海上、海上を制御する権力。制海権。

⇒かい‐じょう【海上】

がいしょうご‐ストレス‐しょうがい【外傷後ストレス障害】グワイシヤウ‥シヤウ‥

(→)PTSDに同じ。

⇒がい‐しょう【外傷】

かいじょう‐じえいたい【海上自衛隊】‥ジヤウ‥ヱイ‥

自衛隊の一つ。海上警備隊の後身である警備隊を改組して、1954年(昭和29)の自衛隊法により設置。自衛艦隊・地方隊・教育航空集団・練習艦隊その他の防衛大臣直轄部隊から成り、海上幕僚長の補佐をうけ防衛大臣が統括する。

⇒かい‐じょう【海上】

かいじょうしょうとつ‐よぼう‐ほう【海上衝突予防法】‥ジヤウ‥バウハフ

海洋その他水域にある船舶および水上航空機の衝突を防止する目的の法律。1892年(明治25)制定、1953年および77年に全面改正。

⇒かい‐じょう【海上】

がいしょう‐じん【外省人】グワイシヤウ‥

①中国で、一般に自分の所属する省以外の人。

②特に、第二次大戦以後、中国本土から台湾に移住してきた人とその子孫の称。→本省人

かい‐じょうたつ【下意上達】‥ジヤウ‥

下位の者の意見を上位の者に伝えること。↔上意下達

かいじょう‐とき【開静時】‥ジヤウ‥

あけがた。よあけ。狂言、岡太夫「あしたとは―」

⇒かい‐じょう【開静】

かいしょう‐なし【甲斐性無し】カヒシヤウ‥

甲斐性のないこと。意気地のないこと。また、その人。

⇒かい‐しょう【甲斐性】

かいしょう‐ひん【醢醤品】‥シヤウ‥

魚介類の身・内臓・卵などを塩づけにして発酵させ、独特の味を持たせた食品。しおからの類。

かいじょう‐ふうさ【海上封鎖】‥ジヤウ‥

敵の艦船や密輸入船が出入できないように、艦艇で海上を封鎖すること。

⇒かい‐じょう【海上】

かい‐じょうぶつどう【皆成仏道】‥ジヤウ‥ダウ

三世を通じて仏法を信受する者はみな成仏するということ。

かいじょう‐ほあんちょう【海上保安庁】‥ジヤウ‥チヤウ

日本国の沿岸水域において海上の安全を確保し、ならびに法律の違反を予防・捜査・鎮圧するために1948年5月設置された機関。国土交通省の外局。

⇒かい‐じょう【海上】

かいしょう‐ほう【海商法】‥シヤウハフ

海商に関する法規。商法の海商編が中心。

⇒かい‐しょう【海商】

かいじょう‐ほう【海上法】‥ジヤウハフ

(→)海法に同じ。

⇒かい‐じょう【海上】

かいじょう‐ほかく【海上捕獲】‥ジヤウ‥クワク

交戦国の一方が、公海または交戦国の領海で、敵の船舶や貨物、またはある種の中立船舶や中立貨物を捕獲すること。

⇒かい‐じょう【海上】

かいじょう‐ほけん【海上保険】‥ジヤウ‥

損害保険の一種。航海に関する事故によって船舶および積荷に生ずる損害の填補てんぽを目的とする保険。船舶保険と貨物海上保険とに大別。ほかに運賃保険など。保険事故は沈没・座礁・衝突・投荷・火災・盗難など。

⇒かい‐じょう【海上】

かいしょう‐もん【会昌門】クワイシヤウ‥

平安京大内裏の朝堂院の中門。南面の門で、応天門に相対する。

かいじょう‐れいしき【海上礼式】‥ジヤウ‥

一国の海軍艦艇が、外国の海岸砲台のある所に至り、または海上で外国の艦船に遭遇した時、礼砲または旗章をもって行う礼式。

⇒かい‐じょう【海上】

かい‐しょく【会食】クワイ‥

集まって飲食すること。「仲間と―する」

かい‐しょく【灰色】クワイ‥

はいいろ。

⇒かいしょく‐そう【灰色藻】

かい‐しょく【戒飭】

カイチョクの誤読。

かい‐しょく【海食・海蝕】

潮流または波浪などの海水の運動により海岸や海底を浸食する作用。波食。

⇒かいしょく‐がい【海食崖】

⇒かいしょく‐だいち【海食台地】

⇒かいしょく‐だな【海食棚】

⇒かいしょく‐どう【海食洞】

かい‐しょく【解職】

職務をやめさせること。免職。「責任を問われて―になる」

⇒かいしょく‐せいきゅう【解職請求】

がい‐しょく【外食】グワイ‥

家庭外でする食事。

⇒がいしょく‐けん【外食券】

⇒がいしょく‐さんぎょう【外食産業】

がい‐じょく【外辱】グワイ‥

外部または外国から受ける恥辱。外侮。

かいしょく‐がい【海食崖】

海食の結果、海岸線の後退によってできたがけ。

海食崖(千葉・屏風ヶ浦)

撮影:関戸 勇

かい‐しゃく【界尺】

写経する時、用紙に罫線を引いたり、文鎮に使用したりする文具。

かい‐しゃく【解釈】

文章や物事の意味を、受け手の側から理解すること。また、それを説明すること。「古文の―」「悪く―する」

⇒かいしゃく‐がく【解釈学】

⇒かいしゃくがくてき‐じゅんかん【解釈学的循環】

⇒かいしゃく‐きてい【解釈規定】

⇒かいしゃく‐ぜんそん【解釈全損】

⇒かいしゃく‐ろん【解釈論】

かい‐じゃく【海若】

[楚辞遠遊]海の神。わたつみ。椿説弓張月続編「魂は相伴ひて、―の堂に至らん」

かいしゃく‐がく【解釈学】

〔哲〕(Hermeneutik ドイツ)解釈の方法や理論を取り扱う学問。元来文献学の方法として古代ギリシア以来発達したが、教父時代以後、聖書の象徴表現の解釈として方法化された。近代に至って、シュライエルマッハーを介し、ディルタイは一切の人間精神の産物を体験の表現として捉え、それを了解するための解釈の方法・規則・理論の学としての解釈学を唱え、これを精神科学の基礎的方法とした。現代哲学では、文化一切をテキストと見なし、しかもそのテキストは人間の限りない解釈可能性を許容するものであるというテキスト解釈学が企てられている。

⇒かい‐しゃく【解釈】

かいしゃくがくてき‐じゅんかん【解釈学的循環】‥クワン

文献解釈やテキスト理解にまつわる循環構造。全体を理解するためには部分の精密な理解が、部分を理解するためには全体の理解が、共に不可欠であるという、部分と全体の循環をさす。シュライエルマッハーによりテキスト解釈の基本原理とされたが、現代では認識活動一般について広く用いられる。

⇒かい‐しゃく【解釈】

かいしゃく‐きてい【解釈規定】

〔法〕ある事項に関する契約当事者の意思表示の法的な意味が不明確な場合に、これを確定するために設けられた任意規定。→補充規定。

⇒かい‐しゃく【解釈】

かいしゃく‐けんぽん【開迹顕本】

〔仏〕法華経の前半にあたる迹門しゃくもんの歴史上の釈迦(迹仏)が、本門ほんもん2に至って本来は久遠実成くおんじつじょうであることを明らかにすること。釈尊の絶対性と衆生しゅじょうの救済性とを明かすものとされる。発迹顕本ほっしゃくけんぽん。

かい‐じゃくし【貝杓子】カヒ‥

板屋貝・帆立貝などの殻に、竹や木の柄をつけた杓子。

かいしゃく‐ぜんそん【解釈全損】

(→)推定全損に同じ。

⇒かい‐しゃく【解釈】

かいしゃ‐くみあい【会社組合】クワイ‥アヒ

(→)御用組合に同じ。

⇒かい‐しゃ【会社】

かいしゃく‐ろん【解釈論】

〔法〕現行法の解釈によって問題を法的に解決しようとする立場での議論。↔立法論

⇒かい‐しゃく【解釈】

かいしゃ‐こうせい‐ほう【会社更生法】クワイ‥カウ‥ハフ

経済的に苦境にあるが再建の見込みのある株式会社について、債権者・株主等の利害を調整しながらその事業の維持・更生を図ることを目的とする裁判上の手続を定めた法律。1952年制定、2002年新法制定。

⇒かい‐しゃ【会社】

がいしゃ‐せん【外車船】グワイ‥

外車1によって推進される汽船。外輪船。

⇒がい‐しゃ【外車】

かいしゃ‐にんげん【会社人間】クワイ‥

所属する会社に強い帰属意識を持つ人。会社の仕事を最優先にする人。

⇒かい‐しゃ【会社】

かいしゃ‐ぶんかつ【会社分割】クワイ‥

株式会社または合同会社が、その事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させること。既存の別会社に承継させる吸収分割と、新設の会社に承継させる新設分割とがある。

⇒かい‐しゃ【会社】

かいしゃ‐ほう【会社法】クワイ‥ハフ

会社の設立・組織・運営・管理などについて定める基本法。商法の会社編、有限会社法等を再編し、2005年に制定。

⇒かい‐しゃ【会社】

かいしゃ‐ほうもん【会社訪問】クワイ‥ハウ‥

就職を希望する学生が、採用試験に先立って会社を訪れること。

⇒かい‐しゃ【会社】

かい‐しゅ【会主】クワイ‥

会を開く主人。主催者。

かい‐しゅ【快手】クワイ‥

すばやい手腕。うできき。敏腕。

かい‐しゅ【拐取】

〔法〕略取・誘拐の略称。

かい‐しゅ【皆朱】

漆塗の一種。朱・辰砂しんしゃなどを用いて全部朱色に塗ったもの。「―の膳」

かい‐しゅ【魁首】クワイ‥

かしら。長。首魁。

かい‐じゅ【回儒】クワイ‥

中国で、漢字を使って著述を行なったムスリムの学者。

かい‐じゅ【解綬】

(「綬」は官職の印を身につける際に使う組紐)官職を解くこと。また、官職を辞すこと。

かい‐じゅ【槐樹】クワイ‥

エンジュの木。

がい‐じゅ【外需】グワイ‥

国外からの需要。↔内需

かい‐しゅう【会衆】クワイ‥

会に寄り集まった人々。

⇒かいしゅう‐は【会衆派】

かい‐しゅう【会集】クワイシフ

寄り集まること。集会。会合。

かい‐しゅう【回収】クワイシウ

とりもどすこと。もとへ返しおさめること。「不良本を―する」「廃品―」

かい‐しゅう【改宗】

従来信仰した宗旨から転じて他の宗旨に改めること。

かい‐しゅう【改修】‥シウ

改め直すこと。「河川の―工事」

かいしゅう【海州】‥シウ

⇒ヘジュ

かい‐じゅう【怪獣】クワイジウ

①あやしいけもの。正体不明の不思議な獣。

②映画・漫画などで、恐竜などをもとに創作した、特別な力をもつ生き物。

⇒かいじゅう‐えいが【怪獣映画】

かい‐じゅう【海獣】‥ジウ

海にすむ哺乳類の総称。アザラシ・カイギュウ・クジラ・オットセイなど。体は紡錘形、四肢は鰭ひれ状または櫂かい状で、遊泳に適する。

⇒かいじゅう‐ぶどう‐きょう【海獣葡萄鏡】

かい‐じゅう【晦渋】クワイジフ

言語・文章などがむずかしくて意味のわかりにくいこと。「―な文章」

かい‐じゅう【懐柔】クワイジウ

巧みにてなずけ従わせること。てなずけ抱きこむこと。「―策」

がい‐しゅう【外周】グワイシウ

①ものの外側に沿ったまわり。また、その長さ・距離。

②ものの外側をとり巻いている部分・区域。

がい‐しゅう【鎧袖】‥シウ

鎧よろいのそで。

⇒がいしゅう‐いっしょく【鎧袖一触】

がい‐じゅう【害獣】‥ジウ

人間や家畜・農作物に被害を与える動物。

がいしゅう‐いっしょく【鎧袖一触】‥シウ‥

鎧よろいの袖でちょっと触れる程度のわずかな力で、たやすく相手を打ち負かすこと。日本外史2「至如平清盛輩、臣―、皆自倒耳」

⇒がい‐しゅう【鎧袖】

かいじゅう‐えいが【怪獣映画】クワイジウ‥グワ

怪獣を主役とする娯楽アクション映画。特撮・SFXを多用。1933年作の「キング‐コング」に始まり、「ゴジラ」以降世界的に盛んとなる。

⇒かい‐じゅう【怪獣】

かい‐しゅうごう【開集合】‥シフガフ

〔数〕補集合が閉集合である集合。→閉集合→補集合

かい‐しゅうごう【解集合】‥シフガフ

〔数〕方程式または不等式の解全体の集合。

かい‐じゅうごう【解重合】‥ヂユウガフ

〔化〕(depolymerization)重合体が単量体に分解する化学反応。ポリスチレンを加熱するとスチレンに分解する反応の類。

かい‐じゅうせき【灰重石】クワイヂユウ‥

タングステンの鉱石。正方晶系、錐状の結晶。成分はカルシウムのタングステン酸塩。白色または灰黄色をなす。紫外線下で強い青白色の蛍光を発する。

かいじゅうせん‐じ【海住山寺】‥ヂユウ‥

京都府木津川市加茂町にある真言宗の寺。735年(天平7)良弁ろうべんの創建と伝え、1208年(承元2)貞慶が再興。1214年(建保2)建立の五重塔は内陣厨子に美しい彩色文様や仏画を残す。

がいじゅう‐ないごう【外柔内剛】グワイジウ‥ガウ

外見はものやわらかで、心の中がしっかりしていること。

かいしゅう‐は【会衆派】クワイ‥

(Congregationalists)キリスト教プロテスタントの一派。17世紀、イギリスで個々の教会の独立と自治とを標榜して国教会から独立。日本では組合教会と称した。

⇒かい‐しゅう【会衆】

かいじゅう‐ぶどう‐きょう【海獣葡萄鏡】‥ジウ‥ダウキヤウ

葡萄唐草に禽獣きんじゅう文を配した意匠をもつ鏡。隋・唐に作られ、正倉院宝物中にもあり、高松塚古墳からも出土。日本列島でも作られた。禽獣葡萄鏡。海馬葡萄鏡。

⇒かい‐じゅう【海獣】

がい‐しゅく【外叔】グワイ‥

母方の叔父。

がい‐しゅつ【外出】グワイ‥

外に出ること。他所に出かけること。「―先」

がい‐しゅっけつ【外出血】グワイ‥

体外へ血液が出ること。↔内出血

がい‐しゅひ【外珠皮】グワイ‥

「珠皮」参照。

がい‐しゅひ【外種皮】グワイ‥

種子の最外部を被う膜状の構造。外珠皮の変化したもので、一般に堅い。↔内種皮

かい‐しゅん【買春】カヒ‥

「買春ばいしゅん」を同音の「売春」と区別するため湯桶ゆとう読みにした語。

かい‐しゅん【回春】クワイ‥

①春が再びめぐって来ること。新年になること。

②病気がなおること。

③老人が若返ること。「―の妙薬」

⇒かいしゅん‐びょういん【回春病院】

かい‐しゅん【改春】

年の改まった春。新年。

かい‐しゅん【改悛】

前非を改め、心をいれかえること。「―の情」

かい‐しゅん【悔悛】クワイ‥

前非を悔い改めること。

⇒かいしゅん‐の‐ひせき【悔悛の秘跡】

かい‐しゅん【懐春】クワイ‥

春情を催すこと。年頃となって色気づくこと。

かいしゅん‐の‐ひせき【悔悛の秘跡】クワイ‥

〔宗〕告解こっかいの旧称。

⇒かい‐しゅん【悔悛】

かいしゅん‐びょういん【回春病院】クワイ‥ビヤウヰン

熊本市黒髪町にあったハンセン病救療院。1895年(明治28)イギリス人ハンナ=リデル(H. Riddell1855〜1932)女史がキリスト教聖公会の信仰に立って設立。

⇒かい‐しゅん【回春】

かい‐しょ【甲斐性】カヒ‥

(→)「かいしょう」に同じ。浄瑠璃、新版歌祭文「あづまからげの―なきこんな形でも」

かい‐しょ【会所】クワイ‥

①集会をする所。寄合をする場所。「碁―」

②鎌倉時代から室町時代にかけて、貴人の邸内の客殿。

③江戸時代、商業・行政などの事務をとるための集会所。株仲間の事務所、米・金銀などの取引所、町役人・村役人の事務所、藩の政務所など。

かい‐しょ【回書】クワイ‥

①返書。

②回章。回状。

かい‐しょ【楷書】

漢字の書体の一つ。隷書から転化したもので、点画をくずさない、現代の基準となる書き方。魏(三国)の鍾繇しょうようがこれをよくし大いに流行。真書。正書。真。→行書→草書

かい‐しょ【開所】

事務所・診療所などを新設すること。また、その日の業務を始めること。↔閉所

かい‐じょ【海恕】

海のような広い心で許すこと。海容。「失礼の段、御―下さい」

かい‐じょ【介助】

そばにあって起居・動作などを助けること。また、助けとなること。

⇒かいじょ‐けん【介助犬】

かい‐じょ【解除】‥ヂヨ

①ときのぞくこと。特別の処置をとりやめて、平常の状態にもどすこと。「警報を―する」「武装―」

②〔法〕いったん有効に成立した契約を債務不履行その他の理由で一方的に解消すること。合意解除は当事者双方が一致して契約を解消するもの。

⇒かいじょ‐けん【解除権】

⇒かいじょ‐じょうけん【解除条件】

かい‐じょ【解舒】

煮繭しゃけんして繰糸そうしを行う際、繭層から繭糸が解離すること。

がい‐しょ【外書】グワイ‥

①〔仏〕仏教以外の書籍。外典げてん。

②外国の書物。

かい‐しょう【甲斐性】カヒシヤウ

かいがいしい性質。けなげな性質。物事を立派にやりとげていく能力。「―者もの」

⇒かいしょう‐なし【甲斐性無し】

かい‐しょう【会商】クワイシヤウ

(「商」は、はかる意)会合して相談すること。「日英―」

かい‐しょう【回章・廻章】クワイシヤウ

①宛名を連記し、次から次へまわして用を達する書状。回書。回状。

②返事の書状。回書。

かい‐しょう【快捷】クワイセフ

すばやいこと。敏捷。

かい‐しょう【快勝】クワイ‥

見事に勝つこと。「9対1で―」

かい‐しょう【改称】

名称を改めること。また、改めた名。

かい‐しょう【改醮】‥セウ

(「醮」は祝言の杯)(→)改嫁かいかに同じ。

かい‐しょう【海上】‥シヤウ

⇒かいじょう。平家物語7「ゐ待の月さし出て、―も照りわたり」

かい‐しょう【海相】‥シヤウ

海軍大臣の略称。

かい‐しょう【海将】‥シヤウ

海上自衛官の最高位の階級。海佐との間に海将補がある。

かい‐しょう【海商】‥シヤウ

海上における商行為。海上運送業・海上保険業の類。

⇒かいしょう‐ほう【海商法】

かい‐しょう【海象】‥シヤウ

海洋における自然科学的現象の総称。大気における気象に対する語。

かい‐しょう【海嘯】‥セウ

[楊慎、古今諺]満潮が河川を遡る際に、前面が垂直の壁となって、激しく波立ちながら進行する現象。中国の銭塘江、イギリスのセヴァン川、南アメリカのアマゾン川の河口付近で顕著。タイダル‐ボーア。潮津波。→感潮河川

かい‐しょう【開敞】‥シヤウ

①ひらけてさえぎるもののないこと。

②港湾が外海に面して風波を受けること。

かい‐しょう【解消】‥セウ

従来あった関係を消滅させること。「婚約―」「発展的―」

かい‐じょう【会場】クワイヂヤウ

会のある場所。集会の場所。

かい‐じょう【回状・廻状】クワイジヤウ

①(→)回章1に同じ。

②江戸時代、領主が村から村へ用件を通達した書状。

かい‐じょう【戒杖】‥ヂヤウ

山伏などが護身用に持ち歩く杖。錫杖しゃくじょう。

かい‐じょう【戒場】‥ヂヤウ

僧に戒律を授ける式場。平家物語4「南都は夏臘得度の―なり」

かい‐じょう【海上】‥ジヤウ

(古くはカイショウ)うみのうえ。海面。

⇒かいじょう‐きんむ【海上勤務】

⇒かいじょう‐けん【海上権】

⇒かいじょう‐じえいたい【海上自衛隊】

⇒かいじょうしょうとつ‐よぼう‐ほう【海上衝突予防法】

⇒かいじょう‐ふうさ【海上封鎖】

⇒かいじょう‐ほあんちょう【海上保安庁】

⇒かいじょう‐ほう【海上法】

⇒かいじょう‐ほかく【海上捕獲】

⇒かいじょう‐ほけん【海上保険】

⇒かいじょう‐れいしき【海上礼式】

かい‐じょう【開城】‥ジヤウ

降伏して敵に城を明け渡すこと。

かいじょう【開城】‥ジヤウ

⇒ケソン

かい‐じょう【開場】‥ヂヤウ

①建物などを公開すること。

②会場を開いて入場させること。「午後1時―」

かい‐じょう【開静】‥ジヤウ

〔仏〕(「開」は開覚、「静」は静睡の意)禅宗の寺院で、朝早く魚鼓ぎょくを鳴らして僧・行者あんじゃを起こすこと。

⇒かいじょう‐とき【開静時】

かい‐じょう【階上】‥ジヤウ

①階段の上。

②2階建て以上の建物で、2階または上の方の階。

かい‐じょう【階乗】

〔数〕(factorial)nを一つの自然数とする時、1からnまでのすべての自然数の積1×2×…×nをnの階乗といい、n!と書く。また0!=1と約束する。

かい‐じょう【塊状】クワイジヤウ

土くれのように不規則にかたまった形。

かい‐じょう【解錠】‥ヂヤウ

錠を開けること。↔施錠

がい‐しょう【外妾】グワイセフ

本宅以外にかこっておくめかけ。二葉亭四迷、其面影「渋谷は小夜を―にしたいとでも言ふんだらう」

がい‐しょう【外相】グワイシヤウ

外務大臣の略称。「―会談」

がい‐しょう【外商】グワイシヤウ

①外国の商人。また、外国との商い。

②商店で、その売場でなく、外で直接販売取引すること。「―部」

がい‐しょう【外傷】グワイシヤウ

外部から体に受けた傷。体表の傷ばかりでなく、骨折・内臓破裂なども含めていう。

⇒がいしょうご‐ストレス‐しょうがい【外傷後ストレス障害】

がい‐しょう【街娼】‥シヤウ

街頭に立って客をさそう娼婦。

がい‐しょう【街商】‥シヤウ

店を持たず、街頭で商いをする商人。露天商人。

がい‐じょう【外城】グワイジヤウ

城の外部に設けた城。そとぐるわ。↔内城

がい‐じょう【外情】グワイジヤウ

①外部の事情。

②外国の事情。

がい‐じょう【街上】‥ジヤウ

みちばた。路上。ちまた。

かい‐じょう‐え【戒定慧】‥ヂヤウヱ

〔仏〕善を修め悪を防ぐ戒律と、精神を統一する禅定と、真理を悟る智慧。仏教の実践の三大綱要で、三学という。

かいしょう‐き【回照器】クワイセウ‥

①三角測量などで、目標とするため日光を反射させる信号器具。

②大形望遠鏡などで接眼レンズを通った光の大部分を除くための楔形くさびがたのガラス面。

かいじょう‐きんむ【海上勤務】‥ジヤウ‥

艦船に乗り組んで海上の職務に服すること。

⇒かい‐じょう【海上】

かいじょう‐けん【海上権】‥ジヤウ‥

軍事・通商・航海上、海上を制御する権力。制海権。

⇒かい‐じょう【海上】

がいしょうご‐ストレス‐しょうがい【外傷後ストレス障害】グワイシヤウ‥シヤウ‥

(→)PTSDに同じ。

⇒がい‐しょう【外傷】

かいじょう‐じえいたい【海上自衛隊】‥ジヤウ‥ヱイ‥

自衛隊の一つ。海上警備隊の後身である警備隊を改組して、1954年(昭和29)の自衛隊法により設置。自衛艦隊・地方隊・教育航空集団・練習艦隊その他の防衛大臣直轄部隊から成り、海上幕僚長の補佐をうけ防衛大臣が統括する。

⇒かい‐じょう【海上】

かいじょうしょうとつ‐よぼう‐ほう【海上衝突予防法】‥ジヤウ‥バウハフ

海洋その他水域にある船舶および水上航空機の衝突を防止する目的の法律。1892年(明治25)制定、1953年および77年に全面改正。

⇒かい‐じょう【海上】

がいしょう‐じん【外省人】グワイシヤウ‥

①中国で、一般に自分の所属する省以外の人。

②特に、第二次大戦以後、中国本土から台湾に移住してきた人とその子孫の称。→本省人

かい‐じょうたつ【下意上達】‥ジヤウ‥

下位の者の意見を上位の者に伝えること。↔上意下達

かいじょう‐とき【開静時】‥ジヤウ‥

あけがた。よあけ。狂言、岡太夫「あしたとは―」

⇒かい‐じょう【開静】

かいしょう‐なし【甲斐性無し】カヒシヤウ‥

甲斐性のないこと。意気地のないこと。また、その人。

⇒かい‐しょう【甲斐性】

かいしょう‐ひん【醢醤品】‥シヤウ‥

魚介類の身・内臓・卵などを塩づけにして発酵させ、独特の味を持たせた食品。しおからの類。

かいじょう‐ふうさ【海上封鎖】‥ジヤウ‥

敵の艦船や密輸入船が出入できないように、艦艇で海上を封鎖すること。

⇒かい‐じょう【海上】

かい‐じょうぶつどう【皆成仏道】‥ジヤウ‥ダウ

三世を通じて仏法を信受する者はみな成仏するということ。

かいじょう‐ほあんちょう【海上保安庁】‥ジヤウ‥チヤウ

日本国の沿岸水域において海上の安全を確保し、ならびに法律の違反を予防・捜査・鎮圧するために1948年5月設置された機関。国土交通省の外局。

⇒かい‐じょう【海上】

かいしょう‐ほう【海商法】‥シヤウハフ

海商に関する法規。商法の海商編が中心。

⇒かい‐しょう【海商】

かいじょう‐ほう【海上法】‥ジヤウハフ

(→)海法に同じ。

⇒かい‐じょう【海上】

かいじょう‐ほかく【海上捕獲】‥ジヤウ‥クワク

交戦国の一方が、公海または交戦国の領海で、敵の船舶や貨物、またはある種の中立船舶や中立貨物を捕獲すること。

⇒かい‐じょう【海上】

かいじょう‐ほけん【海上保険】‥ジヤウ‥

損害保険の一種。航海に関する事故によって船舶および積荷に生ずる損害の填補てんぽを目的とする保険。船舶保険と貨物海上保険とに大別。ほかに運賃保険など。保険事故は沈没・座礁・衝突・投荷・火災・盗難など。

⇒かい‐じょう【海上】

かいしょう‐もん【会昌門】クワイシヤウ‥

平安京大内裏の朝堂院の中門。南面の門で、応天門に相対する。

かいじょう‐れいしき【海上礼式】‥ジヤウ‥

一国の海軍艦艇が、外国の海岸砲台のある所に至り、または海上で外国の艦船に遭遇した時、礼砲または旗章をもって行う礼式。

⇒かい‐じょう【海上】

かい‐しょく【会食】クワイ‥

集まって飲食すること。「仲間と―する」

かい‐しょく【灰色】クワイ‥

はいいろ。

⇒かいしょく‐そう【灰色藻】

かい‐しょく【戒飭】

カイチョクの誤読。

かい‐しょく【海食・海蝕】

潮流または波浪などの海水の運動により海岸や海底を浸食する作用。波食。

⇒かいしょく‐がい【海食崖】

⇒かいしょく‐だいち【海食台地】

⇒かいしょく‐だな【海食棚】

⇒かいしょく‐どう【海食洞】

かい‐しょく【解職】

職務をやめさせること。免職。「責任を問われて―になる」

⇒かいしょく‐せいきゅう【解職請求】

がい‐しょく【外食】グワイ‥

家庭外でする食事。

⇒がいしょく‐けん【外食券】

⇒がいしょく‐さんぎょう【外食産業】

がい‐じょく【外辱】グワイ‥

外部または外国から受ける恥辱。外侮。

かいしょく‐がい【海食崖】

海食の結果、海岸線の後退によってできたがけ。

海食崖(千葉・屏風ヶ浦)

撮影:関戸 勇

⇒かい‐しょく【海食・海蝕】

がいしょく‐けん【外食券】グワイ‥

第二次大戦時および戦後の主食の統制下で、外食者のために発行した食券。「―食堂」

⇒がい‐しょく【外食】

がいしょく‐さんぎょう【外食産業】グワイ‥ゲフ

飲食店業、特にファミリー‐レストランやハンバーガー‐ショップなどで、合理化された大規模チェーン形式の飲食業の総称。

⇒がい‐しょく【外食】

かいしょく‐せいきゅう【解職請求】‥キウ

(→)リコール1に同じ。

⇒かい‐しょく【解職】

かいしょく‐そう【灰色藻】クワイ‥サウ

植物界の一門。シアネレ(青緑色の葉緑体)をもつ藻類。単細胞性で淡水産。シアノフォラなど。灰青藻。

⇒かい‐しょく【灰色】

かいしょく‐だいち【海食台地】

海食によって形成された浅海の平坦面が隆起などによって陸上に現れたもの。

⇒かい‐しょく【海食・海蝕】

かいしょく‐だな【海食棚】

海食の結果、海岸線の後退によってできた、海食崖の下に沖の方へひろがっている平坦面。波食台。平磯。

⇒かい‐しょく【海食・海蝕】

かいしょく‐どう【海食洞】

海食によってできた洞穴。

⇒かい‐しょく【海食・海蝕】

かいじょ‐けん【介助犬】

身体障害者などの生活を手助けするように訓練された犬。

⇒かい‐じょ【介助】

かいじょ‐けん【解除権】‥ヂヨ‥

〔法〕一方的な意思表示で相手方との契約を解除しうる権利。約定解除権と法定解除権の別がある。

⇒かい‐じょ【解除】

かいじょ‐じょうけん【解除条件】‥ヂヨデウ‥

〔法〕法律行為の付款たる条件の一種で、それが成就すると法律行為の効力が失われるもの。→停止条件

⇒かい‐じょ【解除】

かい‐しら・ぶ【掻い調ぶ】

〔他下二〕

(カキシラブの音便)弦楽器をひいて調子をととのえる。弾奏する。堤中納言物語「盤渉調ばんしきちょうに―・べて、はやりかにかき鳴らしたる」

がいし‐るい【外翅類】グワイ‥

有翅昆虫類のうち、不完全変態を行うものの呼称。

かい‐しろ【垣代】

(カキシロの音便)

①帳とばりをへだてに代用する時の称。孝徳紀「其の葬らむ時の帷かたびら―の等ごときには白布を用ゐよ」

②青海波せいがいはの舞楽の時、庭に立ち並んで吹奏する楽人。垣のように舞人を取り囲むからいう。源氏物語紅葉賀「四十人の―いひ知らず吹き立てたる物のねども」

かい‐しん【会心】クワイ‥

心にかなうこと。気に入ること。「―の作」「―の笑み」

⇒かいしん‐の‐とも【会心の友】

かい‐しん【回心】クワイ‥

〔宗〕(conversion)キリスト教で、過去の罪の意志や生活を悔い改めて神の正しい信仰へ心を向けること。一般に、同様の宗教的体験をもいう。→回心えしん→発心ほっしん

かい‐しん【回申】クワイ‥

目上の人に返事の文書を差し出すこと。

かい‐しん【回信】クワイ‥

返事の手紙。回書。

かい‐しん【回診】クワイ‥

病院で医者が病室をまわって患者を診察すること。「院長が―する」

かい‐しん【快心】クワイ‥

心持のよいこと。快意。称心。

かい‐しん【戒心】

用心すること。油断しないこと。警戒。

かい‐しん【戒慎】

[中庸]戒め慎むこと。気をつけ用心すること。

かい‐しん【改心】

悪い心を改めること。「―して出直す」

かい‐しん【改進】

物事が改まり進むこと。また、旧弊を改革して進歩を図ること。

⇒かいしん‐とう【改進党】

かい‐しん【改新】

①古いものを改めて新しくすること。「大化の―」

②年のはじめ。

かい‐しん【海神】

海の神。わたつみ。かいじん。

かい‐しん【海進】

〔地〕海面の上昇、地盤の沈降などのため陸地の上に海が広がること。間氷期には大陸氷河がとけて海進が起こった。↔海退

かい‐しん【海震】

海底に起こった地震のため、その上の海上にある船舶が感じる震動。

かい‐しん【開申】

①申し開くこと。

②自己の職権内でしたことを監督官庁に報告すること。

かい‐しん【開進】

①人知が開け、文化の進歩すること。

②縦隊が横隊にかわること。

かい‐じん【灰塵】クワイヂン

①灰と塵。滅び尽きる物。

②価値のない、とるにたらぬ物。

かい‐じん【灰燼】クワイ‥

灰ともえさし。もえかす。

⇒灰燼に帰する

かい‐じん【怪人】クワイ‥

あやしい人物。

かい‐じん【開陣】‥ヂン

兵を引き上げて陣営をあけること。

がい‐しん【外心】グワイ‥

①[史記范雎伝]ふたごころ。

②〔数〕三角形その他一般に多角形の外接円の中心。三角形では3辺の垂直二等分線の交点に一致。

がい‐しん【外臣】グワイ‥

①他国の臣。

②他国の君主に対して自分をいうことば。

がい‐しん【外信】グワイ‥

外国からの通信。「―部」

がい‐しん【害心】

害を加えようとする心。害意。

がい‐じん【外人】グワイ‥

①仲間以外の人。疎遠な人。連理秘抄「―など上手多からむ座にては」

②敵視すべき人。平家物語1「―もなき所に兵具をととのへ」

③外国人。異人。↔邦人。

⇒がいじん‐ぶたい【外人部隊】

がい‐じん【外陣】グワイヂン

⇒げじん

がい‐じん【凱陣】‥ヂン

戦いに勝って軍隊を引き揚げること。

かいじん‐そう【海人草】‥サウ

⇒かいにんそう

かいしん‐とう【改進党】‥タウ

①立憲改進党の略称。1882年(明治15)大隈重信が河野敏鎌らと組織した政党。自由党と並立、穏健・漸進を旨とした。96年進歩党と改称。

→資料:立憲改進党趣意書

②1952年旧国民民主党が改称してできた政党。45年、旧民政党系により結成された進歩党がのち民主党・国民民主党となり、さらに重光葵まもるを総裁として改組改称したもの。54年日本民主党となる。

⇒かい‐しん【改進】

⇒かい‐しょく【海食・海蝕】

がいしょく‐けん【外食券】グワイ‥

第二次大戦時および戦後の主食の統制下で、外食者のために発行した食券。「―食堂」

⇒がい‐しょく【外食】

がいしょく‐さんぎょう【外食産業】グワイ‥ゲフ

飲食店業、特にファミリー‐レストランやハンバーガー‐ショップなどで、合理化された大規模チェーン形式の飲食業の総称。

⇒がい‐しょく【外食】

かいしょく‐せいきゅう【解職請求】‥キウ

(→)リコール1に同じ。

⇒かい‐しょく【解職】

かいしょく‐そう【灰色藻】クワイ‥サウ

植物界の一門。シアネレ(青緑色の葉緑体)をもつ藻類。単細胞性で淡水産。シアノフォラなど。灰青藻。

⇒かい‐しょく【灰色】

かいしょく‐だいち【海食台地】

海食によって形成された浅海の平坦面が隆起などによって陸上に現れたもの。

⇒かい‐しょく【海食・海蝕】

かいしょく‐だな【海食棚】

海食の結果、海岸線の後退によってできた、海食崖の下に沖の方へひろがっている平坦面。波食台。平磯。

⇒かい‐しょく【海食・海蝕】

かいしょく‐どう【海食洞】

海食によってできた洞穴。

⇒かい‐しょく【海食・海蝕】

かいじょ‐けん【介助犬】

身体障害者などの生活を手助けするように訓練された犬。

⇒かい‐じょ【介助】

かいじょ‐けん【解除権】‥ヂヨ‥

〔法〕一方的な意思表示で相手方との契約を解除しうる権利。約定解除権と法定解除権の別がある。

⇒かい‐じょ【解除】

かいじょ‐じょうけん【解除条件】‥ヂヨデウ‥

〔法〕法律行為の付款たる条件の一種で、それが成就すると法律行為の効力が失われるもの。→停止条件

⇒かい‐じょ【解除】

かい‐しら・ぶ【掻い調ぶ】

〔他下二〕

(カキシラブの音便)弦楽器をひいて調子をととのえる。弾奏する。堤中納言物語「盤渉調ばんしきちょうに―・べて、はやりかにかき鳴らしたる」

がいし‐るい【外翅類】グワイ‥

有翅昆虫類のうち、不完全変態を行うものの呼称。

かい‐しろ【垣代】

(カキシロの音便)

①帳とばりをへだてに代用する時の称。孝徳紀「其の葬らむ時の帷かたびら―の等ごときには白布を用ゐよ」

②青海波せいがいはの舞楽の時、庭に立ち並んで吹奏する楽人。垣のように舞人を取り囲むからいう。源氏物語紅葉賀「四十人の―いひ知らず吹き立てたる物のねども」

かい‐しん【会心】クワイ‥

心にかなうこと。気に入ること。「―の作」「―の笑み」

⇒かいしん‐の‐とも【会心の友】

かい‐しん【回心】クワイ‥

〔宗〕(conversion)キリスト教で、過去の罪の意志や生活を悔い改めて神の正しい信仰へ心を向けること。一般に、同様の宗教的体験をもいう。→回心えしん→発心ほっしん

かい‐しん【回申】クワイ‥

目上の人に返事の文書を差し出すこと。

かい‐しん【回信】クワイ‥

返事の手紙。回書。

かい‐しん【回診】クワイ‥

病院で医者が病室をまわって患者を診察すること。「院長が―する」

かい‐しん【快心】クワイ‥

心持のよいこと。快意。称心。

かい‐しん【戒心】

用心すること。油断しないこと。警戒。

かい‐しん【戒慎】

[中庸]戒め慎むこと。気をつけ用心すること。

かい‐しん【改心】

悪い心を改めること。「―して出直す」

かい‐しん【改進】

物事が改まり進むこと。また、旧弊を改革して進歩を図ること。

⇒かいしん‐とう【改進党】

かい‐しん【改新】

①古いものを改めて新しくすること。「大化の―」

②年のはじめ。

かい‐しん【海神】

海の神。わたつみ。かいじん。

かい‐しん【海進】

〔地〕海面の上昇、地盤の沈降などのため陸地の上に海が広がること。間氷期には大陸氷河がとけて海進が起こった。↔海退

かい‐しん【海震】

海底に起こった地震のため、その上の海上にある船舶が感じる震動。

かい‐しん【開申】

①申し開くこと。

②自己の職権内でしたことを監督官庁に報告すること。

かい‐しん【開進】

①人知が開け、文化の進歩すること。

②縦隊が横隊にかわること。

かい‐じん【灰塵】クワイヂン

①灰と塵。滅び尽きる物。

②価値のない、とるにたらぬ物。

かい‐じん【灰燼】クワイ‥

灰ともえさし。もえかす。

⇒灰燼に帰する

かい‐じん【怪人】クワイ‥

あやしい人物。

かい‐じん【開陣】‥ヂン

兵を引き上げて陣営をあけること。

がい‐しん【外心】グワイ‥

①[史記范雎伝]ふたごころ。

②〔数〕三角形その他一般に多角形の外接円の中心。三角形では3辺の垂直二等分線の交点に一致。

がい‐しん【外臣】グワイ‥

①他国の臣。

②他国の君主に対して自分をいうことば。

がい‐しん【外信】グワイ‥

外国からの通信。「―部」

がい‐しん【害心】

害を加えようとする心。害意。

がい‐じん【外人】グワイ‥

①仲間以外の人。疎遠な人。連理秘抄「―など上手多からむ座にては」

②敵視すべき人。平家物語1「―もなき所に兵具をととのへ」

③外国人。異人。↔邦人。

⇒がいじん‐ぶたい【外人部隊】

がい‐じん【外陣】グワイヂン

⇒げじん

がい‐じん【凱陣】‥ヂン

戦いに勝って軍隊を引き揚げること。

かいじん‐そう【海人草】‥サウ

⇒かいにんそう

かいしん‐とう【改進党】‥タウ

①立憲改進党の略称。1882年(明治15)大隈重信が河野敏鎌らと組織した政党。自由党と並立、穏健・漸進を旨とした。96年進歩党と改称。

→資料:立憲改進党趣意書

②1952年旧国民民主党が改称してできた政党。45年、旧民政党系により結成された進歩党がのち民主党・国民民主党となり、さらに重光葵まもるを総裁として改組改称したもの。54年日本民主党となる。

⇒かい‐しん【改進】

かい‐しゃく【界尺】

写経する時、用紙に罫線を引いたり、文鎮に使用したりする文具。

かい‐しゃく【解釈】

文章や物事の意味を、受け手の側から理解すること。また、それを説明すること。「古文の―」「悪く―する」

⇒かいしゃく‐がく【解釈学】

⇒かいしゃくがくてき‐じゅんかん【解釈学的循環】

⇒かいしゃく‐きてい【解釈規定】

⇒かいしゃく‐ぜんそん【解釈全損】

⇒かいしゃく‐ろん【解釈論】

かい‐じゃく【海若】

[楚辞遠遊]海の神。わたつみ。椿説弓張月続編「魂は相伴ひて、―の堂に至らん」

かいしゃく‐がく【解釈学】

〔哲〕(Hermeneutik ドイツ)解釈の方法や理論を取り扱う学問。元来文献学の方法として古代ギリシア以来発達したが、教父時代以後、聖書の象徴表現の解釈として方法化された。近代に至って、シュライエルマッハーを介し、ディルタイは一切の人間精神の産物を体験の表現として捉え、それを了解するための解釈の方法・規則・理論の学としての解釈学を唱え、これを精神科学の基礎的方法とした。現代哲学では、文化一切をテキストと見なし、しかもそのテキストは人間の限りない解釈可能性を許容するものであるというテキスト解釈学が企てられている。

⇒かい‐しゃく【解釈】

かいしゃくがくてき‐じゅんかん【解釈学的循環】‥クワン

文献解釈やテキスト理解にまつわる循環構造。全体を理解するためには部分の精密な理解が、部分を理解するためには全体の理解が、共に不可欠であるという、部分と全体の循環をさす。シュライエルマッハーによりテキスト解釈の基本原理とされたが、現代では認識活動一般について広く用いられる。

⇒かい‐しゃく【解釈】

かいしゃく‐きてい【解釈規定】

〔法〕ある事項に関する契約当事者の意思表示の法的な意味が不明確な場合に、これを確定するために設けられた任意規定。→補充規定。

⇒かい‐しゃく【解釈】

かいしゃく‐けんぽん【開迹顕本】

〔仏〕法華経の前半にあたる迹門しゃくもんの歴史上の釈迦(迹仏)が、本門ほんもん2に至って本来は久遠実成くおんじつじょうであることを明らかにすること。釈尊の絶対性と衆生しゅじょうの救済性とを明かすものとされる。発迹顕本ほっしゃくけんぽん。

かい‐じゃくし【貝杓子】カヒ‥

板屋貝・帆立貝などの殻に、竹や木の柄をつけた杓子。

かいしゃく‐ぜんそん【解釈全損】

(→)推定全損に同じ。

⇒かい‐しゃく【解釈】

かいしゃ‐くみあい【会社組合】クワイ‥アヒ

(→)御用組合に同じ。

⇒かい‐しゃ【会社】

かいしゃく‐ろん【解釈論】

〔法〕現行法の解釈によって問題を法的に解決しようとする立場での議論。↔立法論

⇒かい‐しゃく【解釈】

かいしゃ‐こうせい‐ほう【会社更生法】クワイ‥カウ‥ハフ

経済的に苦境にあるが再建の見込みのある株式会社について、債権者・株主等の利害を調整しながらその事業の維持・更生を図ることを目的とする裁判上の手続を定めた法律。1952年制定、2002年新法制定。

⇒かい‐しゃ【会社】

がいしゃ‐せん【外車船】グワイ‥

外車1によって推進される汽船。外輪船。

⇒がい‐しゃ【外車】

かいしゃ‐にんげん【会社人間】クワイ‥

所属する会社に強い帰属意識を持つ人。会社の仕事を最優先にする人。

⇒かい‐しゃ【会社】

かいしゃ‐ぶんかつ【会社分割】クワイ‥

株式会社または合同会社が、その事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させること。既存の別会社に承継させる吸収分割と、新設の会社に承継させる新設分割とがある。

⇒かい‐しゃ【会社】

かいしゃ‐ほう【会社法】クワイ‥ハフ

会社の設立・組織・運営・管理などについて定める基本法。商法の会社編、有限会社法等を再編し、2005年に制定。

⇒かい‐しゃ【会社】

かいしゃ‐ほうもん【会社訪問】クワイ‥ハウ‥

就職を希望する学生が、採用試験に先立って会社を訪れること。

⇒かい‐しゃ【会社】

かい‐しゅ【会主】クワイ‥

会を開く主人。主催者。

かい‐しゅ【快手】クワイ‥

すばやい手腕。うできき。敏腕。

かい‐しゅ【拐取】

〔法〕略取・誘拐の略称。

かい‐しゅ【皆朱】

漆塗の一種。朱・辰砂しんしゃなどを用いて全部朱色に塗ったもの。「―の膳」

かい‐しゅ【魁首】クワイ‥

かしら。長。首魁。

かい‐じゅ【回儒】クワイ‥

中国で、漢字を使って著述を行なったムスリムの学者。

かい‐じゅ【解綬】

(「綬」は官職の印を身につける際に使う組紐)官職を解くこと。また、官職を辞すこと。

かい‐じゅ【槐樹】クワイ‥

エンジュの木。

がい‐じゅ【外需】グワイ‥

国外からの需要。↔内需

かい‐しゅう【会衆】クワイ‥

会に寄り集まった人々。

⇒かいしゅう‐は【会衆派】

かい‐しゅう【会集】クワイシフ

寄り集まること。集会。会合。

かい‐しゅう【回収】クワイシウ

とりもどすこと。もとへ返しおさめること。「不良本を―する」「廃品―」

かい‐しゅう【改宗】

従来信仰した宗旨から転じて他の宗旨に改めること。

かい‐しゅう【改修】‥シウ

改め直すこと。「河川の―工事」

かいしゅう【海州】‥シウ

⇒ヘジュ

かい‐じゅう【怪獣】クワイジウ

①あやしいけもの。正体不明の不思議な獣。

②映画・漫画などで、恐竜などをもとに創作した、特別な力をもつ生き物。

⇒かいじゅう‐えいが【怪獣映画】

かい‐じゅう【海獣】‥ジウ

海にすむ哺乳類の総称。アザラシ・カイギュウ・クジラ・オットセイなど。体は紡錘形、四肢は鰭ひれ状または櫂かい状で、遊泳に適する。

⇒かいじゅう‐ぶどう‐きょう【海獣葡萄鏡】

かい‐じゅう【晦渋】クワイジフ

言語・文章などがむずかしくて意味のわかりにくいこと。「―な文章」

かい‐じゅう【懐柔】クワイジウ

巧みにてなずけ従わせること。てなずけ抱きこむこと。「―策」

がい‐しゅう【外周】グワイシウ

①ものの外側に沿ったまわり。また、その長さ・距離。

②ものの外側をとり巻いている部分・区域。

がい‐しゅう【鎧袖】‥シウ

鎧よろいのそで。

⇒がいしゅう‐いっしょく【鎧袖一触】

がい‐じゅう【害獣】‥ジウ

人間や家畜・農作物に被害を与える動物。

がいしゅう‐いっしょく【鎧袖一触】‥シウ‥

鎧よろいの袖でちょっと触れる程度のわずかな力で、たやすく相手を打ち負かすこと。日本外史2「至如平清盛輩、臣―、皆自倒耳」

⇒がい‐しゅう【鎧袖】

かいじゅう‐えいが【怪獣映画】クワイジウ‥グワ

怪獣を主役とする娯楽アクション映画。特撮・SFXを多用。1933年作の「キング‐コング」に始まり、「ゴジラ」以降世界的に盛んとなる。

⇒かい‐じゅう【怪獣】

かい‐しゅうごう【開集合】‥シフガフ

〔数〕補集合が閉集合である集合。→閉集合→補集合

かい‐しゅうごう【解集合】‥シフガフ

〔数〕方程式または不等式の解全体の集合。

かい‐じゅうごう【解重合】‥ヂユウガフ

〔化〕(depolymerization)重合体が単量体に分解する化学反応。ポリスチレンを加熱するとスチレンに分解する反応の類。

かい‐じゅうせき【灰重石】クワイヂユウ‥

タングステンの鉱石。正方晶系、錐状の結晶。成分はカルシウムのタングステン酸塩。白色または灰黄色をなす。紫外線下で強い青白色の蛍光を発する。

かいじゅうせん‐じ【海住山寺】‥ヂユウ‥

京都府木津川市加茂町にある真言宗の寺。735年(天平7)良弁ろうべんの創建と伝え、1208年(承元2)貞慶が再興。1214年(建保2)建立の五重塔は内陣厨子に美しい彩色文様や仏画を残す。

がいじゅう‐ないごう【外柔内剛】グワイジウ‥ガウ

外見はものやわらかで、心の中がしっかりしていること。

かいしゅう‐は【会衆派】クワイ‥

(Congregationalists)キリスト教プロテスタントの一派。17世紀、イギリスで個々の教会の独立と自治とを標榜して国教会から独立。日本では組合教会と称した。

⇒かい‐しゅう【会衆】

かいじゅう‐ぶどう‐きょう【海獣葡萄鏡】‥ジウ‥ダウキヤウ

葡萄唐草に禽獣きんじゅう文を配した意匠をもつ鏡。隋・唐に作られ、正倉院宝物中にもあり、高松塚古墳からも出土。日本列島でも作られた。禽獣葡萄鏡。海馬葡萄鏡。

⇒かい‐じゅう【海獣】

がい‐しゅく【外叔】グワイ‥

母方の叔父。

がい‐しゅつ【外出】グワイ‥

外に出ること。他所に出かけること。「―先」

がい‐しゅっけつ【外出血】グワイ‥

体外へ血液が出ること。↔内出血

がい‐しゅひ【外珠皮】グワイ‥

「珠皮」参照。

がい‐しゅひ【外種皮】グワイ‥

種子の最外部を被う膜状の構造。外珠皮の変化したもので、一般に堅い。↔内種皮

かい‐しゅん【買春】カヒ‥

「買春ばいしゅん」を同音の「売春」と区別するため湯桶ゆとう読みにした語。

かい‐しゅん【回春】クワイ‥

①春が再びめぐって来ること。新年になること。

②病気がなおること。

③老人が若返ること。「―の妙薬」

⇒かいしゅん‐びょういん【回春病院】

かい‐しゅん【改春】

年の改まった春。新年。

かい‐しゅん【改悛】

前非を改め、心をいれかえること。「―の情」

かい‐しゅん【悔悛】クワイ‥

前非を悔い改めること。

⇒かいしゅん‐の‐ひせき【悔悛の秘跡】

かい‐しゅん【懐春】クワイ‥

春情を催すこと。年頃となって色気づくこと。

かいしゅん‐の‐ひせき【悔悛の秘跡】クワイ‥

〔宗〕告解こっかいの旧称。

⇒かい‐しゅん【悔悛】

かいしゅん‐びょういん【回春病院】クワイ‥ビヤウヰン

熊本市黒髪町にあったハンセン病救療院。1895年(明治28)イギリス人ハンナ=リデル(H. Riddell1855〜1932)女史がキリスト教聖公会の信仰に立って設立。

⇒かい‐しゅん【回春】

かい‐しょ【甲斐性】カヒ‥

(→)「かいしょう」に同じ。浄瑠璃、新版歌祭文「あづまからげの―なきこんな形でも」

かい‐しょ【会所】クワイ‥

①集会をする所。寄合をする場所。「碁―」

②鎌倉時代から室町時代にかけて、貴人の邸内の客殿。

③江戸時代、商業・行政などの事務をとるための集会所。株仲間の事務所、米・金銀などの取引所、町役人・村役人の事務所、藩の政務所など。

かい‐しょ【回書】クワイ‥

①返書。

②回章。回状。

かい‐しょ【楷書】

漢字の書体の一つ。隷書から転化したもので、点画をくずさない、現代の基準となる書き方。魏(三国)の鍾繇しょうようがこれをよくし大いに流行。真書。正書。真。→行書→草書

かい‐しょ【開所】

事務所・診療所などを新設すること。また、その日の業務を始めること。↔閉所

かい‐じょ【海恕】

海のような広い心で許すこと。海容。「失礼の段、御―下さい」

かい‐じょ【介助】

そばにあって起居・動作などを助けること。また、助けとなること。

⇒かいじょ‐けん【介助犬】

かい‐じょ【解除】‥ヂヨ

①ときのぞくこと。特別の処置をとりやめて、平常の状態にもどすこと。「警報を―する」「武装―」

②〔法〕いったん有効に成立した契約を債務不履行その他の理由で一方的に解消すること。合意解除は当事者双方が一致して契約を解消するもの。

⇒かいじょ‐けん【解除権】

⇒かいじょ‐じょうけん【解除条件】

かい‐じょ【解舒】

煮繭しゃけんして繰糸そうしを行う際、繭層から繭糸が解離すること。

がい‐しょ【外書】グワイ‥

①〔仏〕仏教以外の書籍。外典げてん。

②外国の書物。

かい‐しょう【甲斐性】カヒシヤウ

かいがいしい性質。けなげな性質。物事を立派にやりとげていく能力。「―者もの」

⇒かいしょう‐なし【甲斐性無し】

かい‐しょう【会商】クワイシヤウ

(「商」は、はかる意)会合して相談すること。「日英―」

かい‐しょう【回章・廻章】クワイシヤウ

①宛名を連記し、次から次へまわして用を達する書状。回書。回状。

②返事の書状。回書。

かい‐しょう【快捷】クワイセフ

すばやいこと。敏捷。

かい‐しょう【快勝】クワイ‥

見事に勝つこと。「9対1で―」

かい‐しょう【改称】

名称を改めること。また、改めた名。

かい‐しょう【改醮】‥セウ

(「醮」は祝言の杯)(→)改嫁かいかに同じ。

かい‐しょう【海上】‥シヤウ

⇒かいじょう。平家物語7「ゐ待の月さし出て、―も照りわたり」

かい‐しょう【海相】‥シヤウ

海軍大臣の略称。

かい‐しょう【海将】‥シヤウ

海上自衛官の最高位の階級。海佐との間に海将補がある。

かい‐しょう【海商】‥シヤウ

海上における商行為。海上運送業・海上保険業の類。

⇒かいしょう‐ほう【海商法】

かい‐しょう【海象】‥シヤウ

海洋における自然科学的現象の総称。大気における気象に対する語。

かい‐しょう【海嘯】‥セウ

[楊慎、古今諺]満潮が河川を遡る際に、前面が垂直の壁となって、激しく波立ちながら進行する現象。中国の銭塘江、イギリスのセヴァン川、南アメリカのアマゾン川の河口付近で顕著。タイダル‐ボーア。潮津波。→感潮河川

かい‐しょう【開敞】‥シヤウ

①ひらけてさえぎるもののないこと。

②港湾が外海に面して風波を受けること。

かい‐しょう【解消】‥セウ

従来あった関係を消滅させること。「婚約―」「発展的―」

かい‐じょう【会場】クワイヂヤウ

会のある場所。集会の場所。

かい‐じょう【回状・廻状】クワイジヤウ

①(→)回章1に同じ。

②江戸時代、領主が村から村へ用件を通達した書状。

かい‐じょう【戒杖】‥ヂヤウ

山伏などが護身用に持ち歩く杖。錫杖しゃくじょう。

かい‐じょう【戒場】‥ヂヤウ

僧に戒律を授ける式場。平家物語4「南都は夏臘得度の―なり」

かい‐じょう【海上】‥ジヤウ

(古くはカイショウ)うみのうえ。海面。

⇒かいじょう‐きんむ【海上勤務】

⇒かいじょう‐けん【海上権】

⇒かいじょう‐じえいたい【海上自衛隊】

⇒かいじょうしょうとつ‐よぼう‐ほう【海上衝突予防法】

⇒かいじょう‐ふうさ【海上封鎖】

⇒かいじょう‐ほあんちょう【海上保安庁】

⇒かいじょう‐ほう【海上法】

⇒かいじょう‐ほかく【海上捕獲】

⇒かいじょう‐ほけん【海上保険】

⇒かいじょう‐れいしき【海上礼式】

かい‐じょう【開城】‥ジヤウ

降伏して敵に城を明け渡すこと。

かいじょう【開城】‥ジヤウ

⇒ケソン

かい‐じょう【開場】‥ヂヤウ

①建物などを公開すること。

②会場を開いて入場させること。「午後1時―」

かい‐じょう【開静】‥ジヤウ

〔仏〕(「開」は開覚、「静」は静睡の意)禅宗の寺院で、朝早く魚鼓ぎょくを鳴らして僧・行者あんじゃを起こすこと。

⇒かいじょう‐とき【開静時】

かい‐じょう【階上】‥ジヤウ

①階段の上。

②2階建て以上の建物で、2階または上の方の階。

かい‐じょう【階乗】

〔数〕(factorial)nを一つの自然数とする時、1からnまでのすべての自然数の積1×2×…×nをnの階乗といい、n!と書く。また0!=1と約束する。

かい‐じょう【塊状】クワイジヤウ

土くれのように不規則にかたまった形。

かい‐じょう【解錠】‥ヂヤウ

錠を開けること。↔施錠

がい‐しょう【外妾】グワイセフ

本宅以外にかこっておくめかけ。二葉亭四迷、其面影「渋谷は小夜を―にしたいとでも言ふんだらう」

がい‐しょう【外相】グワイシヤウ

外務大臣の略称。「―会談」

がい‐しょう【外商】グワイシヤウ

①外国の商人。また、外国との商い。

②商店で、その売場でなく、外で直接販売取引すること。「―部」

がい‐しょう【外傷】グワイシヤウ

外部から体に受けた傷。体表の傷ばかりでなく、骨折・内臓破裂なども含めていう。

⇒がいしょうご‐ストレス‐しょうがい【外傷後ストレス障害】

がい‐しょう【街娼】‥シヤウ

街頭に立って客をさそう娼婦。

がい‐しょう【街商】‥シヤウ

店を持たず、街頭で商いをする商人。露天商人。

がい‐じょう【外城】グワイジヤウ

城の外部に設けた城。そとぐるわ。↔内城

がい‐じょう【外情】グワイジヤウ

①外部の事情。

②外国の事情。

がい‐じょう【街上】‥ジヤウ

みちばた。路上。ちまた。

かい‐じょう‐え【戒定慧】‥ヂヤウヱ

〔仏〕善を修め悪を防ぐ戒律と、精神を統一する禅定と、真理を悟る智慧。仏教の実践の三大綱要で、三学という。

かいしょう‐き【回照器】クワイセウ‥

①三角測量などで、目標とするため日光を反射させる信号器具。

②大形望遠鏡などで接眼レンズを通った光の大部分を除くための楔形くさびがたのガラス面。

かいじょう‐きんむ【海上勤務】‥ジヤウ‥

艦船に乗り組んで海上の職務に服すること。

⇒かい‐じょう【海上】

かいじょう‐けん【海上権】‥ジヤウ‥

軍事・通商・航海上、海上を制御する権力。制海権。

⇒かい‐じょう【海上】

がいしょうご‐ストレス‐しょうがい【外傷後ストレス障害】グワイシヤウ‥シヤウ‥

(→)PTSDに同じ。

⇒がい‐しょう【外傷】

かいじょう‐じえいたい【海上自衛隊】‥ジヤウ‥ヱイ‥

自衛隊の一つ。海上警備隊の後身である警備隊を改組して、1954年(昭和29)の自衛隊法により設置。自衛艦隊・地方隊・教育航空集団・練習艦隊その他の防衛大臣直轄部隊から成り、海上幕僚長の補佐をうけ防衛大臣が統括する。

⇒かい‐じょう【海上】

かいじょうしょうとつ‐よぼう‐ほう【海上衝突予防法】‥ジヤウ‥バウハフ

海洋その他水域にある船舶および水上航空機の衝突を防止する目的の法律。1892年(明治25)制定、1953年および77年に全面改正。

⇒かい‐じょう【海上】

がいしょう‐じん【外省人】グワイシヤウ‥

①中国で、一般に自分の所属する省以外の人。

②特に、第二次大戦以後、中国本土から台湾に移住してきた人とその子孫の称。→本省人

かい‐じょうたつ【下意上達】‥ジヤウ‥

下位の者の意見を上位の者に伝えること。↔上意下達

かいじょう‐とき【開静時】‥ジヤウ‥

あけがた。よあけ。狂言、岡太夫「あしたとは―」

⇒かい‐じょう【開静】

かいしょう‐なし【甲斐性無し】カヒシヤウ‥

甲斐性のないこと。意気地のないこと。また、その人。

⇒かい‐しょう【甲斐性】

かいしょう‐ひん【醢醤品】‥シヤウ‥

魚介類の身・内臓・卵などを塩づけにして発酵させ、独特の味を持たせた食品。しおからの類。

かいじょう‐ふうさ【海上封鎖】‥ジヤウ‥

敵の艦船や密輸入船が出入できないように、艦艇で海上を封鎖すること。

⇒かい‐じょう【海上】

かい‐じょうぶつどう【皆成仏道】‥ジヤウ‥ダウ

三世を通じて仏法を信受する者はみな成仏するということ。

かいじょう‐ほあんちょう【海上保安庁】‥ジヤウ‥チヤウ

日本国の沿岸水域において海上の安全を確保し、ならびに法律の違反を予防・捜査・鎮圧するために1948年5月設置された機関。国土交通省の外局。

⇒かい‐じょう【海上】

かいしょう‐ほう【海商法】‥シヤウハフ

海商に関する法規。商法の海商編が中心。

⇒かい‐しょう【海商】

かいじょう‐ほう【海上法】‥ジヤウハフ

(→)海法に同じ。

⇒かい‐じょう【海上】

かいじょう‐ほかく【海上捕獲】‥ジヤウ‥クワク

交戦国の一方が、公海または交戦国の領海で、敵の船舶や貨物、またはある種の中立船舶や中立貨物を捕獲すること。

⇒かい‐じょう【海上】

かいじょう‐ほけん【海上保険】‥ジヤウ‥

損害保険の一種。航海に関する事故によって船舶および積荷に生ずる損害の填補てんぽを目的とする保険。船舶保険と貨物海上保険とに大別。ほかに運賃保険など。保険事故は沈没・座礁・衝突・投荷・火災・盗難など。

⇒かい‐じょう【海上】

かいしょう‐もん【会昌門】クワイシヤウ‥

平安京大内裏の朝堂院の中門。南面の門で、応天門に相対する。

かいじょう‐れいしき【海上礼式】‥ジヤウ‥

一国の海軍艦艇が、外国の海岸砲台のある所に至り、または海上で外国の艦船に遭遇した時、礼砲または旗章をもって行う礼式。

⇒かい‐じょう【海上】

かい‐しょく【会食】クワイ‥

集まって飲食すること。「仲間と―する」

かい‐しょく【灰色】クワイ‥

はいいろ。

⇒かいしょく‐そう【灰色藻】

かい‐しょく【戒飭】

カイチョクの誤読。

かい‐しょく【海食・海蝕】

潮流または波浪などの海水の運動により海岸や海底を浸食する作用。波食。

⇒かいしょく‐がい【海食崖】

⇒かいしょく‐だいち【海食台地】

⇒かいしょく‐だな【海食棚】

⇒かいしょく‐どう【海食洞】

かい‐しょく【解職】

職務をやめさせること。免職。「責任を問われて―になる」

⇒かいしょく‐せいきゅう【解職請求】

がい‐しょく【外食】グワイ‥

家庭外でする食事。

⇒がいしょく‐けん【外食券】

⇒がいしょく‐さんぎょう【外食産業】

がい‐じょく【外辱】グワイ‥

外部または外国から受ける恥辱。外侮。

かいしょく‐がい【海食崖】

海食の結果、海岸線の後退によってできたがけ。

海食崖(千葉・屏風ヶ浦)

撮影:関戸 勇

かい‐しゃく【界尺】

写経する時、用紙に罫線を引いたり、文鎮に使用したりする文具。

かい‐しゃく【解釈】

文章や物事の意味を、受け手の側から理解すること。また、それを説明すること。「古文の―」「悪く―する」

⇒かいしゃく‐がく【解釈学】

⇒かいしゃくがくてき‐じゅんかん【解釈学的循環】

⇒かいしゃく‐きてい【解釈規定】

⇒かいしゃく‐ぜんそん【解釈全損】

⇒かいしゃく‐ろん【解釈論】

かい‐じゃく【海若】

[楚辞遠遊]海の神。わたつみ。椿説弓張月続編「魂は相伴ひて、―の堂に至らん」

かいしゃく‐がく【解釈学】

〔哲〕(Hermeneutik ドイツ)解釈の方法や理論を取り扱う学問。元来文献学の方法として古代ギリシア以来発達したが、教父時代以後、聖書の象徴表現の解釈として方法化された。近代に至って、シュライエルマッハーを介し、ディルタイは一切の人間精神の産物を体験の表現として捉え、それを了解するための解釈の方法・規則・理論の学としての解釈学を唱え、これを精神科学の基礎的方法とした。現代哲学では、文化一切をテキストと見なし、しかもそのテキストは人間の限りない解釈可能性を許容するものであるというテキスト解釈学が企てられている。

⇒かい‐しゃく【解釈】

かいしゃくがくてき‐じゅんかん【解釈学的循環】‥クワン

文献解釈やテキスト理解にまつわる循環構造。全体を理解するためには部分の精密な理解が、部分を理解するためには全体の理解が、共に不可欠であるという、部分と全体の循環をさす。シュライエルマッハーによりテキスト解釈の基本原理とされたが、現代では認識活動一般について広く用いられる。

⇒かい‐しゃく【解釈】

かいしゃく‐きてい【解釈規定】

〔法〕ある事項に関する契約当事者の意思表示の法的な意味が不明確な場合に、これを確定するために設けられた任意規定。→補充規定。

⇒かい‐しゃく【解釈】

かいしゃく‐けんぽん【開迹顕本】

〔仏〕法華経の前半にあたる迹門しゃくもんの歴史上の釈迦(迹仏)が、本門ほんもん2に至って本来は久遠実成くおんじつじょうであることを明らかにすること。釈尊の絶対性と衆生しゅじょうの救済性とを明かすものとされる。発迹顕本ほっしゃくけんぽん。

かい‐じゃくし【貝杓子】カヒ‥

板屋貝・帆立貝などの殻に、竹や木の柄をつけた杓子。

かいしゃく‐ぜんそん【解釈全損】

(→)推定全損に同じ。

⇒かい‐しゃく【解釈】

かいしゃ‐くみあい【会社組合】クワイ‥アヒ

(→)御用組合に同じ。

⇒かい‐しゃ【会社】

かいしゃく‐ろん【解釈論】

〔法〕現行法の解釈によって問題を法的に解決しようとする立場での議論。↔立法論

⇒かい‐しゃく【解釈】

かいしゃ‐こうせい‐ほう【会社更生法】クワイ‥カウ‥ハフ

経済的に苦境にあるが再建の見込みのある株式会社について、債権者・株主等の利害を調整しながらその事業の維持・更生を図ることを目的とする裁判上の手続を定めた法律。1952年制定、2002年新法制定。

⇒かい‐しゃ【会社】

がいしゃ‐せん【外車船】グワイ‥

外車1によって推進される汽船。外輪船。

⇒がい‐しゃ【外車】

かいしゃ‐にんげん【会社人間】クワイ‥

所属する会社に強い帰属意識を持つ人。会社の仕事を最優先にする人。

⇒かい‐しゃ【会社】

かいしゃ‐ぶんかつ【会社分割】クワイ‥

株式会社または合同会社が、その事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させること。既存の別会社に承継させる吸収分割と、新設の会社に承継させる新設分割とがある。

⇒かい‐しゃ【会社】

かいしゃ‐ほう【会社法】クワイ‥ハフ

会社の設立・組織・運営・管理などについて定める基本法。商法の会社編、有限会社法等を再編し、2005年に制定。

⇒かい‐しゃ【会社】

かいしゃ‐ほうもん【会社訪問】クワイ‥ハウ‥

就職を希望する学生が、採用試験に先立って会社を訪れること。

⇒かい‐しゃ【会社】

かい‐しゅ【会主】クワイ‥

会を開く主人。主催者。

かい‐しゅ【快手】クワイ‥

すばやい手腕。うできき。敏腕。

かい‐しゅ【拐取】

〔法〕略取・誘拐の略称。

かい‐しゅ【皆朱】

漆塗の一種。朱・辰砂しんしゃなどを用いて全部朱色に塗ったもの。「―の膳」

かい‐しゅ【魁首】クワイ‥

かしら。長。首魁。

かい‐じゅ【回儒】クワイ‥

中国で、漢字を使って著述を行なったムスリムの学者。

かい‐じゅ【解綬】

(「綬」は官職の印を身につける際に使う組紐)官職を解くこと。また、官職を辞すこと。

かい‐じゅ【槐樹】クワイ‥

エンジュの木。

がい‐じゅ【外需】グワイ‥

国外からの需要。↔内需

かい‐しゅう【会衆】クワイ‥

会に寄り集まった人々。

⇒かいしゅう‐は【会衆派】

かい‐しゅう【会集】クワイシフ

寄り集まること。集会。会合。

かい‐しゅう【回収】クワイシウ

とりもどすこと。もとへ返しおさめること。「不良本を―する」「廃品―」

かい‐しゅう【改宗】

従来信仰した宗旨から転じて他の宗旨に改めること。

かい‐しゅう【改修】‥シウ

改め直すこと。「河川の―工事」

かいしゅう【海州】‥シウ

⇒ヘジュ

かい‐じゅう【怪獣】クワイジウ

①あやしいけもの。正体不明の不思議な獣。

②映画・漫画などで、恐竜などをもとに創作した、特別な力をもつ生き物。

⇒かいじゅう‐えいが【怪獣映画】

かい‐じゅう【海獣】‥ジウ

海にすむ哺乳類の総称。アザラシ・カイギュウ・クジラ・オットセイなど。体は紡錘形、四肢は鰭ひれ状または櫂かい状で、遊泳に適する。

⇒かいじゅう‐ぶどう‐きょう【海獣葡萄鏡】

かい‐じゅう【晦渋】クワイジフ

言語・文章などがむずかしくて意味のわかりにくいこと。「―な文章」

かい‐じゅう【懐柔】クワイジウ

巧みにてなずけ従わせること。てなずけ抱きこむこと。「―策」

がい‐しゅう【外周】グワイシウ

①ものの外側に沿ったまわり。また、その長さ・距離。

②ものの外側をとり巻いている部分・区域。

がい‐しゅう【鎧袖】‥シウ

鎧よろいのそで。

⇒がいしゅう‐いっしょく【鎧袖一触】

がい‐じゅう【害獣】‥ジウ

人間や家畜・農作物に被害を与える動物。

がいしゅう‐いっしょく【鎧袖一触】‥シウ‥

鎧よろいの袖でちょっと触れる程度のわずかな力で、たやすく相手を打ち負かすこと。日本外史2「至如平清盛輩、臣―、皆自倒耳」

⇒がい‐しゅう【鎧袖】

かいじゅう‐えいが【怪獣映画】クワイジウ‥グワ

怪獣を主役とする娯楽アクション映画。特撮・SFXを多用。1933年作の「キング‐コング」に始まり、「ゴジラ」以降世界的に盛んとなる。

⇒かい‐じゅう【怪獣】

かい‐しゅうごう【開集合】‥シフガフ

〔数〕補集合が閉集合である集合。→閉集合→補集合

かい‐しゅうごう【解集合】‥シフガフ

〔数〕方程式または不等式の解全体の集合。

かい‐じゅうごう【解重合】‥ヂユウガフ

〔化〕(depolymerization)重合体が単量体に分解する化学反応。ポリスチレンを加熱するとスチレンに分解する反応の類。

かい‐じゅうせき【灰重石】クワイヂユウ‥

タングステンの鉱石。正方晶系、錐状の結晶。成分はカルシウムのタングステン酸塩。白色または灰黄色をなす。紫外線下で強い青白色の蛍光を発する。

かいじゅうせん‐じ【海住山寺】‥ヂユウ‥

京都府木津川市加茂町にある真言宗の寺。735年(天平7)良弁ろうべんの創建と伝え、1208年(承元2)貞慶が再興。1214年(建保2)建立の五重塔は内陣厨子に美しい彩色文様や仏画を残す。

がいじゅう‐ないごう【外柔内剛】グワイジウ‥ガウ

外見はものやわらかで、心の中がしっかりしていること。

かいしゅう‐は【会衆派】クワイ‥

(Congregationalists)キリスト教プロテスタントの一派。17世紀、イギリスで個々の教会の独立と自治とを標榜して国教会から独立。日本では組合教会と称した。

⇒かい‐しゅう【会衆】

かいじゅう‐ぶどう‐きょう【海獣葡萄鏡】‥ジウ‥ダウキヤウ

葡萄唐草に禽獣きんじゅう文を配した意匠をもつ鏡。隋・唐に作られ、正倉院宝物中にもあり、高松塚古墳からも出土。日本列島でも作られた。禽獣葡萄鏡。海馬葡萄鏡。

⇒かい‐じゅう【海獣】

がい‐しゅく【外叔】グワイ‥

母方の叔父。

がい‐しゅつ【外出】グワイ‥

外に出ること。他所に出かけること。「―先」

がい‐しゅっけつ【外出血】グワイ‥

体外へ血液が出ること。↔内出血

がい‐しゅひ【外珠皮】グワイ‥

「珠皮」参照。

がい‐しゅひ【外種皮】グワイ‥

種子の最外部を被う膜状の構造。外珠皮の変化したもので、一般に堅い。↔内種皮

かい‐しゅん【買春】カヒ‥

「買春ばいしゅん」を同音の「売春」と区別するため湯桶ゆとう読みにした語。

かい‐しゅん【回春】クワイ‥

①春が再びめぐって来ること。新年になること。

②病気がなおること。

③老人が若返ること。「―の妙薬」

⇒かいしゅん‐びょういん【回春病院】

かい‐しゅん【改春】

年の改まった春。新年。

かい‐しゅん【改悛】

前非を改め、心をいれかえること。「―の情」

かい‐しゅん【悔悛】クワイ‥

前非を悔い改めること。

⇒かいしゅん‐の‐ひせき【悔悛の秘跡】

かい‐しゅん【懐春】クワイ‥

春情を催すこと。年頃となって色気づくこと。

かいしゅん‐の‐ひせき【悔悛の秘跡】クワイ‥

〔宗〕告解こっかいの旧称。

⇒かい‐しゅん【悔悛】

かいしゅん‐びょういん【回春病院】クワイ‥ビヤウヰン

熊本市黒髪町にあったハンセン病救療院。1895年(明治28)イギリス人ハンナ=リデル(H. Riddell1855〜1932)女史がキリスト教聖公会の信仰に立って設立。

⇒かい‐しゅん【回春】

かい‐しょ【甲斐性】カヒ‥

(→)「かいしょう」に同じ。浄瑠璃、新版歌祭文「あづまからげの―なきこんな形でも」

かい‐しょ【会所】クワイ‥

①集会をする所。寄合をする場所。「碁―」

②鎌倉時代から室町時代にかけて、貴人の邸内の客殿。

③江戸時代、商業・行政などの事務をとるための集会所。株仲間の事務所、米・金銀などの取引所、町役人・村役人の事務所、藩の政務所など。

かい‐しょ【回書】クワイ‥

①返書。

②回章。回状。

かい‐しょ【楷書】

漢字の書体の一つ。隷書から転化したもので、点画をくずさない、現代の基準となる書き方。魏(三国)の鍾繇しょうようがこれをよくし大いに流行。真書。正書。真。→行書→草書

かい‐しょ【開所】

事務所・診療所などを新設すること。また、その日の業務を始めること。↔閉所

かい‐じょ【海恕】

海のような広い心で許すこと。海容。「失礼の段、御―下さい」

かい‐じょ【介助】

そばにあって起居・動作などを助けること。また、助けとなること。

⇒かいじょ‐けん【介助犬】

かい‐じょ【解除】‥ヂヨ

①ときのぞくこと。特別の処置をとりやめて、平常の状態にもどすこと。「警報を―する」「武装―」

②〔法〕いったん有効に成立した契約を債務不履行その他の理由で一方的に解消すること。合意解除は当事者双方が一致して契約を解消するもの。

⇒かいじょ‐けん【解除権】

⇒かいじょ‐じょうけん【解除条件】

かい‐じょ【解舒】

煮繭しゃけんして繰糸そうしを行う際、繭層から繭糸が解離すること。

がい‐しょ【外書】グワイ‥

①〔仏〕仏教以外の書籍。外典げてん。

②外国の書物。

かい‐しょう【甲斐性】カヒシヤウ

かいがいしい性質。けなげな性質。物事を立派にやりとげていく能力。「―者もの」

⇒かいしょう‐なし【甲斐性無し】

かい‐しょう【会商】クワイシヤウ

(「商」は、はかる意)会合して相談すること。「日英―」

かい‐しょう【回章・廻章】クワイシヤウ

①宛名を連記し、次から次へまわして用を達する書状。回書。回状。

②返事の書状。回書。

かい‐しょう【快捷】クワイセフ

すばやいこと。敏捷。

かい‐しょう【快勝】クワイ‥

見事に勝つこと。「9対1で―」

かい‐しょう【改称】

名称を改めること。また、改めた名。

かい‐しょう【改醮】‥セウ

(「醮」は祝言の杯)(→)改嫁かいかに同じ。

かい‐しょう【海上】‥シヤウ

⇒かいじょう。平家物語7「ゐ待の月さし出て、―も照りわたり」

かい‐しょう【海相】‥シヤウ

海軍大臣の略称。

かい‐しょう【海将】‥シヤウ

海上自衛官の最高位の階級。海佐との間に海将補がある。

かい‐しょう【海商】‥シヤウ

海上における商行為。海上運送業・海上保険業の類。

⇒かいしょう‐ほう【海商法】

かい‐しょう【海象】‥シヤウ

海洋における自然科学的現象の総称。大気における気象に対する語。

かい‐しょう【海嘯】‥セウ

[楊慎、古今諺]満潮が河川を遡る際に、前面が垂直の壁となって、激しく波立ちながら進行する現象。中国の銭塘江、イギリスのセヴァン川、南アメリカのアマゾン川の河口付近で顕著。タイダル‐ボーア。潮津波。→感潮河川

かい‐しょう【開敞】‥シヤウ

①ひらけてさえぎるもののないこと。

②港湾が外海に面して風波を受けること。

かい‐しょう【解消】‥セウ

従来あった関係を消滅させること。「婚約―」「発展的―」

かい‐じょう【会場】クワイヂヤウ

会のある場所。集会の場所。

かい‐じょう【回状・廻状】クワイジヤウ

①(→)回章1に同じ。

②江戸時代、領主が村から村へ用件を通達した書状。

かい‐じょう【戒杖】‥ヂヤウ

山伏などが護身用に持ち歩く杖。錫杖しゃくじょう。

かい‐じょう【戒場】‥ヂヤウ

僧に戒律を授ける式場。平家物語4「南都は夏臘得度の―なり」

かい‐じょう【海上】‥ジヤウ

(古くはカイショウ)うみのうえ。海面。

⇒かいじょう‐きんむ【海上勤務】

⇒かいじょう‐けん【海上権】

⇒かいじょう‐じえいたい【海上自衛隊】

⇒かいじょうしょうとつ‐よぼう‐ほう【海上衝突予防法】

⇒かいじょう‐ふうさ【海上封鎖】

⇒かいじょう‐ほあんちょう【海上保安庁】

⇒かいじょう‐ほう【海上法】

⇒かいじょう‐ほかく【海上捕獲】

⇒かいじょう‐ほけん【海上保険】

⇒かいじょう‐れいしき【海上礼式】

かい‐じょう【開城】‥ジヤウ

降伏して敵に城を明け渡すこと。

かいじょう【開城】‥ジヤウ

⇒ケソン

かい‐じょう【開場】‥ヂヤウ

①建物などを公開すること。

②会場を開いて入場させること。「午後1時―」

かい‐じょう【開静】‥ジヤウ

〔仏〕(「開」は開覚、「静」は静睡の意)禅宗の寺院で、朝早く魚鼓ぎょくを鳴らして僧・行者あんじゃを起こすこと。

⇒かいじょう‐とき【開静時】

かい‐じょう【階上】‥ジヤウ

①階段の上。

②2階建て以上の建物で、2階または上の方の階。

かい‐じょう【階乗】

〔数〕(factorial)nを一つの自然数とする時、1からnまでのすべての自然数の積1×2×…×nをnの階乗といい、n!と書く。また0!=1と約束する。

かい‐じょう【塊状】クワイジヤウ

土くれのように不規則にかたまった形。

かい‐じょう【解錠】‥ヂヤウ

錠を開けること。↔施錠

がい‐しょう【外妾】グワイセフ

本宅以外にかこっておくめかけ。二葉亭四迷、其面影「渋谷は小夜を―にしたいとでも言ふんだらう」

がい‐しょう【外相】グワイシヤウ

外務大臣の略称。「―会談」

がい‐しょう【外商】グワイシヤウ

①外国の商人。また、外国との商い。

②商店で、その売場でなく、外で直接販売取引すること。「―部」

がい‐しょう【外傷】グワイシヤウ

外部から体に受けた傷。体表の傷ばかりでなく、骨折・内臓破裂なども含めていう。

⇒がいしょうご‐ストレス‐しょうがい【外傷後ストレス障害】

がい‐しょう【街娼】‥シヤウ

街頭に立って客をさそう娼婦。

がい‐しょう【街商】‥シヤウ

店を持たず、街頭で商いをする商人。露天商人。

がい‐じょう【外城】グワイジヤウ

城の外部に設けた城。そとぐるわ。↔内城

がい‐じょう【外情】グワイジヤウ

①外部の事情。

②外国の事情。

がい‐じょう【街上】‥ジヤウ

みちばた。路上。ちまた。

かい‐じょう‐え【戒定慧】‥ヂヤウヱ

〔仏〕善を修め悪を防ぐ戒律と、精神を統一する禅定と、真理を悟る智慧。仏教の実践の三大綱要で、三学という。

かいしょう‐き【回照器】クワイセウ‥

①三角測量などで、目標とするため日光を反射させる信号器具。

②大形望遠鏡などで接眼レンズを通った光の大部分を除くための楔形くさびがたのガラス面。

かいじょう‐きんむ【海上勤務】‥ジヤウ‥

艦船に乗り組んで海上の職務に服すること。

⇒かい‐じょう【海上】

かいじょう‐けん【海上権】‥ジヤウ‥

軍事・通商・航海上、海上を制御する権力。制海権。

⇒かい‐じょう【海上】

がいしょうご‐ストレス‐しょうがい【外傷後ストレス障害】グワイシヤウ‥シヤウ‥

(→)PTSDに同じ。

⇒がい‐しょう【外傷】

かいじょう‐じえいたい【海上自衛隊】‥ジヤウ‥ヱイ‥

自衛隊の一つ。海上警備隊の後身である警備隊を改組して、1954年(昭和29)の自衛隊法により設置。自衛艦隊・地方隊・教育航空集団・練習艦隊その他の防衛大臣直轄部隊から成り、海上幕僚長の補佐をうけ防衛大臣が統括する。

⇒かい‐じょう【海上】

かいじょうしょうとつ‐よぼう‐ほう【海上衝突予防法】‥ジヤウ‥バウハフ

海洋その他水域にある船舶および水上航空機の衝突を防止する目的の法律。1892年(明治25)制定、1953年および77年に全面改正。

⇒かい‐じょう【海上】

がいしょう‐じん【外省人】グワイシヤウ‥

①中国で、一般に自分の所属する省以外の人。

②特に、第二次大戦以後、中国本土から台湾に移住してきた人とその子孫の称。→本省人

かい‐じょうたつ【下意上達】‥ジヤウ‥

下位の者の意見を上位の者に伝えること。↔上意下達

かいじょう‐とき【開静時】‥ジヤウ‥

あけがた。よあけ。狂言、岡太夫「あしたとは―」

⇒かい‐じょう【開静】

かいしょう‐なし【甲斐性無し】カヒシヤウ‥

甲斐性のないこと。意気地のないこと。また、その人。

⇒かい‐しょう【甲斐性】

かいしょう‐ひん【醢醤品】‥シヤウ‥

魚介類の身・内臓・卵などを塩づけにして発酵させ、独特の味を持たせた食品。しおからの類。

かいじょう‐ふうさ【海上封鎖】‥ジヤウ‥

敵の艦船や密輸入船が出入できないように、艦艇で海上を封鎖すること。

⇒かい‐じょう【海上】

かい‐じょうぶつどう【皆成仏道】‥ジヤウ‥ダウ

三世を通じて仏法を信受する者はみな成仏するということ。

かいじょう‐ほあんちょう【海上保安庁】‥ジヤウ‥チヤウ

日本国の沿岸水域において海上の安全を確保し、ならびに法律の違反を予防・捜査・鎮圧するために1948年5月設置された機関。国土交通省の外局。

⇒かい‐じょう【海上】

かいしょう‐ほう【海商法】‥シヤウハフ

海商に関する法規。商法の海商編が中心。

⇒かい‐しょう【海商】

かいじょう‐ほう【海上法】‥ジヤウハフ

(→)海法に同じ。

⇒かい‐じょう【海上】

かいじょう‐ほかく【海上捕獲】‥ジヤウ‥クワク

交戦国の一方が、公海または交戦国の領海で、敵の船舶や貨物、またはある種の中立船舶や中立貨物を捕獲すること。

⇒かい‐じょう【海上】

かいじょう‐ほけん【海上保険】‥ジヤウ‥

損害保険の一種。航海に関する事故によって船舶および積荷に生ずる損害の填補てんぽを目的とする保険。船舶保険と貨物海上保険とに大別。ほかに運賃保険など。保険事故は沈没・座礁・衝突・投荷・火災・盗難など。

⇒かい‐じょう【海上】

かいしょう‐もん【会昌門】クワイシヤウ‥

平安京大内裏の朝堂院の中門。南面の門で、応天門に相対する。

かいじょう‐れいしき【海上礼式】‥ジヤウ‥

一国の海軍艦艇が、外国の海岸砲台のある所に至り、または海上で外国の艦船に遭遇した時、礼砲または旗章をもって行う礼式。

⇒かい‐じょう【海上】

かい‐しょく【会食】クワイ‥

集まって飲食すること。「仲間と―する」

かい‐しょく【灰色】クワイ‥

はいいろ。

⇒かいしょく‐そう【灰色藻】

かい‐しょく【戒飭】

カイチョクの誤読。

かい‐しょく【海食・海蝕】

潮流または波浪などの海水の運動により海岸や海底を浸食する作用。波食。

⇒かいしょく‐がい【海食崖】

⇒かいしょく‐だいち【海食台地】

⇒かいしょく‐だな【海食棚】

⇒かいしょく‐どう【海食洞】

かい‐しょく【解職】

職務をやめさせること。免職。「責任を問われて―になる」

⇒かいしょく‐せいきゅう【解職請求】

がい‐しょく【外食】グワイ‥

家庭外でする食事。

⇒がいしょく‐けん【外食券】

⇒がいしょく‐さんぎょう【外食産業】

がい‐じょく【外辱】グワイ‥

外部または外国から受ける恥辱。外侮。

かいしょく‐がい【海食崖】

海食の結果、海岸線の後退によってできたがけ。

海食崖(千葉・屏風ヶ浦)

撮影:関戸 勇

⇒かい‐しょく【海食・海蝕】

がいしょく‐けん【外食券】グワイ‥

第二次大戦時および戦後の主食の統制下で、外食者のために発行した食券。「―食堂」

⇒がい‐しょく【外食】

がいしょく‐さんぎょう【外食産業】グワイ‥ゲフ

飲食店業、特にファミリー‐レストランやハンバーガー‐ショップなどで、合理化された大規模チェーン形式の飲食業の総称。

⇒がい‐しょく【外食】

かいしょく‐せいきゅう【解職請求】‥キウ

(→)リコール1に同じ。

⇒かい‐しょく【解職】

かいしょく‐そう【灰色藻】クワイ‥サウ

植物界の一門。シアネレ(青緑色の葉緑体)をもつ藻類。単細胞性で淡水産。シアノフォラなど。灰青藻。

⇒かい‐しょく【灰色】

かいしょく‐だいち【海食台地】

海食によって形成された浅海の平坦面が隆起などによって陸上に現れたもの。

⇒かい‐しょく【海食・海蝕】

かいしょく‐だな【海食棚】

海食の結果、海岸線の後退によってできた、海食崖の下に沖の方へひろがっている平坦面。波食台。平磯。

⇒かい‐しょく【海食・海蝕】

かいしょく‐どう【海食洞】

海食によってできた洞穴。

⇒かい‐しょく【海食・海蝕】

かいじょ‐けん【介助犬】

身体障害者などの生活を手助けするように訓練された犬。

⇒かい‐じょ【介助】

かいじょ‐けん【解除権】‥ヂヨ‥

〔法〕一方的な意思表示で相手方との契約を解除しうる権利。約定解除権と法定解除権の別がある。

⇒かい‐じょ【解除】

かいじょ‐じょうけん【解除条件】‥ヂヨデウ‥

〔法〕法律行為の付款たる条件の一種で、それが成就すると法律行為の効力が失われるもの。→停止条件

⇒かい‐じょ【解除】

かい‐しら・ぶ【掻い調ぶ】

〔他下二〕

(カキシラブの音便)弦楽器をひいて調子をととのえる。弾奏する。堤中納言物語「盤渉調ばんしきちょうに―・べて、はやりかにかき鳴らしたる」

がいし‐るい【外翅類】グワイ‥

有翅昆虫類のうち、不完全変態を行うものの呼称。

かい‐しろ【垣代】

(カキシロの音便)

①帳とばりをへだてに代用する時の称。孝徳紀「其の葬らむ時の帷かたびら―の等ごときには白布を用ゐよ」

②青海波せいがいはの舞楽の時、庭に立ち並んで吹奏する楽人。垣のように舞人を取り囲むからいう。源氏物語紅葉賀「四十人の―いひ知らず吹き立てたる物のねども」

かい‐しん【会心】クワイ‥

心にかなうこと。気に入ること。「―の作」「―の笑み」

⇒かいしん‐の‐とも【会心の友】

かい‐しん【回心】クワイ‥

〔宗〕(conversion)キリスト教で、過去の罪の意志や生活を悔い改めて神の正しい信仰へ心を向けること。一般に、同様の宗教的体験をもいう。→回心えしん→発心ほっしん

かい‐しん【回申】クワイ‥

目上の人に返事の文書を差し出すこと。

かい‐しん【回信】クワイ‥

返事の手紙。回書。

かい‐しん【回診】クワイ‥

病院で医者が病室をまわって患者を診察すること。「院長が―する」

かい‐しん【快心】クワイ‥

心持のよいこと。快意。称心。

かい‐しん【戒心】

用心すること。油断しないこと。警戒。

かい‐しん【戒慎】

[中庸]戒め慎むこと。気をつけ用心すること。

かい‐しん【改心】

悪い心を改めること。「―して出直す」

かい‐しん【改進】

物事が改まり進むこと。また、旧弊を改革して進歩を図ること。

⇒かいしん‐とう【改進党】

かい‐しん【改新】

①古いものを改めて新しくすること。「大化の―」

②年のはじめ。

かい‐しん【海神】

海の神。わたつみ。かいじん。

かい‐しん【海進】

〔地〕海面の上昇、地盤の沈降などのため陸地の上に海が広がること。間氷期には大陸氷河がとけて海進が起こった。↔海退

かい‐しん【海震】

海底に起こった地震のため、その上の海上にある船舶が感じる震動。

かい‐しん【開申】

①申し開くこと。

②自己の職権内でしたことを監督官庁に報告すること。

かい‐しん【開進】

①人知が開け、文化の進歩すること。

②縦隊が横隊にかわること。

かい‐じん【灰塵】クワイヂン

①灰と塵。滅び尽きる物。

②価値のない、とるにたらぬ物。

かい‐じん【灰燼】クワイ‥

灰ともえさし。もえかす。

⇒灰燼に帰する

かい‐じん【怪人】クワイ‥

あやしい人物。

かい‐じん【開陣】‥ヂン

兵を引き上げて陣営をあけること。

がい‐しん【外心】グワイ‥

①[史記范雎伝]ふたごころ。

②〔数〕三角形その他一般に多角形の外接円の中心。三角形では3辺の垂直二等分線の交点に一致。

がい‐しん【外臣】グワイ‥

①他国の臣。

②他国の君主に対して自分をいうことば。

がい‐しん【外信】グワイ‥

外国からの通信。「―部」

がい‐しん【害心】

害を加えようとする心。害意。

がい‐じん【外人】グワイ‥

①仲間以外の人。疎遠な人。連理秘抄「―など上手多からむ座にては」

②敵視すべき人。平家物語1「―もなき所に兵具をととのへ」

③外国人。異人。↔邦人。

⇒がいじん‐ぶたい【外人部隊】

がい‐じん【外陣】グワイヂン

⇒げじん

がい‐じん【凱陣】‥ヂン

戦いに勝って軍隊を引き揚げること。

かいじん‐そう【海人草】‥サウ

⇒かいにんそう

かいしん‐とう【改進党】‥タウ

①立憲改進党の略称。1882年(明治15)大隈重信が河野敏鎌らと組織した政党。自由党と並立、穏健・漸進を旨とした。96年進歩党と改称。

→資料:立憲改進党趣意書

②1952年旧国民民主党が改称してできた政党。45年、旧民政党系により結成された進歩党がのち民主党・国民民主党となり、さらに重光葵まもるを総裁として改組改称したもの。54年日本民主党となる。

⇒かい‐しん【改進】

⇒かい‐しょく【海食・海蝕】

がいしょく‐けん【外食券】グワイ‥

第二次大戦時および戦後の主食の統制下で、外食者のために発行した食券。「―食堂」

⇒がい‐しょく【外食】

がいしょく‐さんぎょう【外食産業】グワイ‥ゲフ

飲食店業、特にファミリー‐レストランやハンバーガー‐ショップなどで、合理化された大規模チェーン形式の飲食業の総称。

⇒がい‐しょく【外食】

かいしょく‐せいきゅう【解職請求】‥キウ

(→)リコール1に同じ。

⇒かい‐しょく【解職】

かいしょく‐そう【灰色藻】クワイ‥サウ

植物界の一門。シアネレ(青緑色の葉緑体)をもつ藻類。単細胞性で淡水産。シアノフォラなど。灰青藻。

⇒かい‐しょく【灰色】

かいしょく‐だいち【海食台地】

海食によって形成された浅海の平坦面が隆起などによって陸上に現れたもの。

⇒かい‐しょく【海食・海蝕】

かいしょく‐だな【海食棚】

海食の結果、海岸線の後退によってできた、海食崖の下に沖の方へひろがっている平坦面。波食台。平磯。

⇒かい‐しょく【海食・海蝕】

かいしょく‐どう【海食洞】

海食によってできた洞穴。

⇒かい‐しょく【海食・海蝕】

かいじょ‐けん【介助犬】

身体障害者などの生活を手助けするように訓練された犬。

⇒かい‐じょ【介助】

かいじょ‐けん【解除権】‥ヂヨ‥

〔法〕一方的な意思表示で相手方との契約を解除しうる権利。約定解除権と法定解除権の別がある。

⇒かい‐じょ【解除】

かいじょ‐じょうけん【解除条件】‥ヂヨデウ‥

〔法〕法律行為の付款たる条件の一種で、それが成就すると法律行為の効力が失われるもの。→停止条件

⇒かい‐じょ【解除】

かい‐しら・ぶ【掻い調ぶ】

〔他下二〕

(カキシラブの音便)弦楽器をひいて調子をととのえる。弾奏する。堤中納言物語「盤渉調ばんしきちょうに―・べて、はやりかにかき鳴らしたる」

がいし‐るい【外翅類】グワイ‥

有翅昆虫類のうち、不完全変態を行うものの呼称。

かい‐しろ【垣代】

(カキシロの音便)

①帳とばりをへだてに代用する時の称。孝徳紀「其の葬らむ時の帷かたびら―の等ごときには白布を用ゐよ」

②青海波せいがいはの舞楽の時、庭に立ち並んで吹奏する楽人。垣のように舞人を取り囲むからいう。源氏物語紅葉賀「四十人の―いひ知らず吹き立てたる物のねども」

かい‐しん【会心】クワイ‥

心にかなうこと。気に入ること。「―の作」「―の笑み」

⇒かいしん‐の‐とも【会心の友】

かい‐しん【回心】クワイ‥

〔宗〕(conversion)キリスト教で、過去の罪の意志や生活を悔い改めて神の正しい信仰へ心を向けること。一般に、同様の宗教的体験をもいう。→回心えしん→発心ほっしん

かい‐しん【回申】クワイ‥

目上の人に返事の文書を差し出すこと。

かい‐しん【回信】クワイ‥

返事の手紙。回書。

かい‐しん【回診】クワイ‥

病院で医者が病室をまわって患者を診察すること。「院長が―する」

かい‐しん【快心】クワイ‥

心持のよいこと。快意。称心。

かい‐しん【戒心】

用心すること。油断しないこと。警戒。

かい‐しん【戒慎】

[中庸]戒め慎むこと。気をつけ用心すること。

かい‐しん【改心】

悪い心を改めること。「―して出直す」

かい‐しん【改進】

物事が改まり進むこと。また、旧弊を改革して進歩を図ること。

⇒かいしん‐とう【改進党】

かい‐しん【改新】

①古いものを改めて新しくすること。「大化の―」

②年のはじめ。

かい‐しん【海神】

海の神。わたつみ。かいじん。

かい‐しん【海進】

〔地〕海面の上昇、地盤の沈降などのため陸地の上に海が広がること。間氷期には大陸氷河がとけて海進が起こった。↔海退

かい‐しん【海震】

海底に起こった地震のため、その上の海上にある船舶が感じる震動。

かい‐しん【開申】

①申し開くこと。

②自己の職権内でしたことを監督官庁に報告すること。

かい‐しん【開進】

①人知が開け、文化の進歩すること。

②縦隊が横隊にかわること。

かい‐じん【灰塵】クワイヂン

①灰と塵。滅び尽きる物。

②価値のない、とるにたらぬ物。

かい‐じん【灰燼】クワイ‥

灰ともえさし。もえかす。

⇒灰燼に帰する

かい‐じん【怪人】クワイ‥

あやしい人物。

かい‐じん【開陣】‥ヂン

兵を引き上げて陣営をあけること。

がい‐しん【外心】グワイ‥

①[史記范雎伝]ふたごころ。

②〔数〕三角形その他一般に多角形の外接円の中心。三角形では3辺の垂直二等分線の交点に一致。

がい‐しん【外臣】グワイ‥

①他国の臣。

②他国の君主に対して自分をいうことば。

がい‐しん【外信】グワイ‥

外国からの通信。「―部」

がい‐しん【害心】

害を加えようとする心。害意。

がい‐じん【外人】グワイ‥

①仲間以外の人。疎遠な人。連理秘抄「―など上手多からむ座にては」

②敵視すべき人。平家物語1「―もなき所に兵具をととのへ」

③外国人。異人。↔邦人。

⇒がいじん‐ぶたい【外人部隊】

がい‐じん【外陣】グワイヂン

⇒げじん

がい‐じん【凱陣】‥ヂン

戦いに勝って軍隊を引き揚げること。

かいじん‐そう【海人草】‥サウ

⇒かいにんそう

かいしん‐とう【改進党】‥タウ

①立憲改進党の略称。1882年(明治15)大隈重信が河野敏鎌らと組織した政党。自由党と並立、穏健・漸進を旨とした。96年進歩党と改称。

→資料:立憲改進党趣意書

②1952年旧国民民主党が改称してできた政党。45年、旧民政党系により結成された進歩党がのち民主党・国民民主党となり、さらに重光葵まもるを総裁として改組改称したもの。54年日本民主党となる。

⇒かい‐しん【改進】

かい‐そ【絵素】クワイ‥🔗⭐🔉

かい‐そ【絵素】クワイ‥

[論語八佾](「素」は絵を仕上げる白色の絵具)絵画。図画。→絵事かいじは素を後にす(「絵事」成句)

[漢]絵🔗⭐🔉

絵 字形

筆順

筆順

〔糸部6画/12画/教育/1908・3328〕

[繪] 字形

〔糸部6画/12画/教育/1908・3328〕

[繪] 字形

〔糸部13画/19画/6973・6569〕

〔音〕エ〈ヱ〉(呉) カイ〈クヮイ〉(漢)

[意味]

色どりをして描いた図。「絵えの具」「絵画かいが・絵師・絵本・絵馬えま・図絵」

[解字]

形声。「糸」+音符「會」(=あわせる)。五色の糸を合わせてぬいとりをする意。転じて、彩色をほどこしてえがく意。

〔糸部13画/19画/6973・6569〕

〔音〕エ〈ヱ〉(呉) カイ〈クヮイ〉(漢)

[意味]

色どりをして描いた図。「絵えの具」「絵画かいが・絵師・絵本・絵馬えま・図絵」

[解字]

形声。「糸」+音符「會」(=あわせる)。五色の糸を合わせてぬいとりをする意。転じて、彩色をほどこしてえがく意。

筆順

筆順

〔糸部6画/12画/教育/1908・3328〕

[繪] 字形

〔糸部6画/12画/教育/1908・3328〕

[繪] 字形

〔糸部13画/19画/6973・6569〕

〔音〕エ〈ヱ〉(呉) カイ〈クヮイ〉(漢)