複数辞典一括検索+![]()

![]()

あや【△文・×綾】🔗⭐🔉

あや【△文・×綾】

物の表面に現れたさまざまな形や模様。特に、線が斜めに交わった模様。

物の表面に現れたさまざまな形や模様。特に、線が斜めに交わった模様。 特に苦心した、文中の言い回し。含みのある表現や微妙なニュアンス。「言葉の―」

特に苦心した、文中の言い回し。含みのある表現や微妙なニュアンス。「言葉の―」 表面的には見えないが、たどると見えてくる社会や世の中の入り組んだ仕組み。裏表。「人生の―」

表面的には見えないが、たどると見えてくる社会や世の中の入り組んだ仕組み。裏表。「人生の―」 (綾)いろいろな模様を織り出した絹織物。あやおり。あやおりもの。

(綾)いろいろな模様を織り出した絹織物。あやおり。あやおりもの。

物の表面に現れたさまざまな形や模様。特に、線が斜めに交わった模様。

物の表面に現れたさまざまな形や模様。特に、線が斜めに交わった模様。 特に苦心した、文中の言い回し。含みのある表現や微妙なニュアンス。「言葉の―」

特に苦心した、文中の言い回し。含みのある表現や微妙なニュアンス。「言葉の―」 表面的には見えないが、たどると見えてくる社会や世の中の入り組んだ仕組み。裏表。「人生の―」

表面的には見えないが、たどると見えてくる社会や世の中の入り組んだ仕組み。裏表。「人生の―」 (綾)いろいろな模様を織り出した絹織物。あやおり。あやおりもの。

(綾)いろいろな模様を織り出した絹織物。あやおり。あやおりもの。

あや‐いがさ【×綾×藺×笠】‐ゐがさ🔗⭐🔉

あや‐いがさ【×綾×藺×笠】‐ゐがさ

藺草(いぐさ)を綾織りに編み、裏に布を張った笠。中央に髻(もとどり)を入れる巾子形(こじがた)という突出部があり、その周囲に藍革(あいかわ)と赤革の帯を垂らして飾りとする。武士が狩猟・旅行・流鏑馬(やぶさめ)などの際に着用した。あやがさ。

あや‐いと【×綾糸】🔗⭐🔉

あやいと‐おり【×綾糸織】🔗⭐🔉

あやいと‐おり【×綾糸織】

「一楽織(いちらくおり)」に同じ。

あや‐おどし【×綾△威】‐をどし🔗⭐🔉

あや‐おどし【×綾△威】‐をどし

鎧(よろい)の威の一。綾を切って細く畳み、芯(しん)に麻を入れた緒でおどしたもの。

あや‐おどり【×綾踊り】‐をどり🔗⭐🔉

あや‐おどり【×綾踊り】‐をどり

綾織り竹を持って踊る民族芸能。滋賀・静岡・千葉などの各地に分布。

あやおり‐だけ【×綾織(り)竹】🔗⭐🔉

あやおり‐だけ【×綾織(り)竹】

竹に色紙を螺旋(らせん)形に巻き、端に同色の房をつけたもの。踊りに、また、綾織りの曲芸に使う。綾竹。

あや‐おりもの【×綾織物】🔗⭐🔉

あや‐おりもの【×綾織物】

いろいろな模様を浮き出すように織った織物。あやおり。

あや‐がさ【×綾×笠】🔗⭐🔉

あや‐がさ【×綾×笠】

「綾藺笠(あやいがさ)」に同じ。

あや‐ぎぬ【×綾絹】🔗⭐🔉

あや‐ぎぬ【×綾絹】

綾織りの絹。あやけん。

あやぎり【綾切】🔗⭐🔉

あやぎり【綾切】

雅楽の舞曲。高麗楽(こまがく)。高麗壱越調(いちこつちよう)。四人舞。本来は女舞で、のちに男舞となる。愛妓女(あいぎじよ)。

雅楽の舞曲。高麗楽(こまがく)。高麗壱越調(いちこつちよう)。四人舞。本来は女舞で、のちに男舞となる。愛妓女(あいぎじよ)。

雅楽の舞曲。高麗楽(こまがく)。高麗壱越調(いちこつちよう)。四人舞。本来は女舞で、のちに男舞となる。愛妓女(あいぎじよ)。

雅楽の舞曲。高麗楽(こまがく)。高麗壱越調(いちこつちよう)。四人舞。本来は女舞で、のちに男舞となる。愛妓女(あいぎじよ)。

あや‐こまい【×綾子舞】‐こまひ🔗⭐🔉

あや‐こまい【×綾子舞】‐こまひ

新潟県柏崎市女谷(おんなだに)の下野・高原田両地区に伝わる民俗芸能。踊り・囃子(はやし)舞・狂言からなり、初期歌舞伎踊りの姿を今日に残すものとして貴重。

あや‐ゴロ【×綾ゴロ】🔗⭐🔉

あや‐ゴロ【×綾ゴロ】

綾織りのゴロフクレン。

あや‐じ【×綾地】‐ヂ🔗⭐🔉

あや‐じ【×綾地】‐ヂ

綾織りの布地。

あや‐すぎ【×綾杉】🔗⭐🔉

あや‐すぎ【×綾杉】

サワラの園芸品種ヒムロの別名。

サワラの園芸品種ヒムロの別名。 エンコウスギの別名。

エンコウスギの別名。 杉の薄板を網代(あじろ)のように編んだ垣。

杉の薄板を網代(あじろ)のように編んだ垣。 鼓や三味線の胴の内部に彫る、ジグザグ模様。

鼓や三味線の胴の内部に彫る、ジグザグ模様。

サワラの園芸品種ヒムロの別名。

サワラの園芸品種ヒムロの別名。 エンコウスギの別名。

エンコウスギの別名。 杉の薄板を網代(あじろ)のように編んだ垣。

杉の薄板を網代(あじろ)のように編んだ垣。 鼓や三味線の胴の内部に彫る、ジグザグ模様。

鼓や三味線の胴の内部に彫る、ジグザグ模様。

あや‐すじ【×綾筋】‐すぢ🔗⭐🔉

あや‐すじ【×綾筋】‐すぢ

屋根瓦の獅子口(ししぐち)に付けた山形の筋。締筋。

あやせ【綾瀬】🔗⭐🔉

あやせ【綾瀬】

神奈川県中部の市。米軍の厚木航空基地がある。人口八・〇万。

神奈川県中部の市。米軍の厚木航空基地がある。人口八・〇万。 東京都足立区の地名。綾瀬川の下流。江戸時代は鷹狩りの場。

東京都足立区の地名。綾瀬川の下流。江戸時代は鷹狩りの場。

神奈川県中部の市。米軍の厚木航空基地がある。人口八・〇万。

神奈川県中部の市。米軍の厚木航空基地がある。人口八・〇万。 東京都足立区の地名。綾瀬川の下流。江戸時代は鷹狩りの場。

東京都足立区の地名。綾瀬川の下流。江戸時代は鷹狩りの場。

あや‐だけ【×綾竹】🔗⭐🔉

あや‐だすき【×綾×襷】🔗⭐🔉

あや‐だすき【×綾×襷】

背中でX字形になるように結んだ、たすき。

あやっ‐こ【×綾っ子】🔗⭐🔉

あやっ‐こ【×綾っ子】

生まれた子を初めて宮参りさせるとき、鍋墨(なべずみ)や紅で額に×印や「犬」の字などを書く風習。魔よけや子の成長を願うためという。

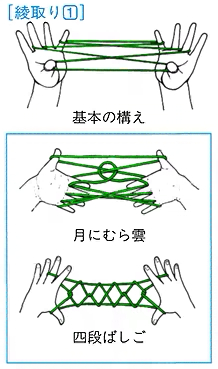

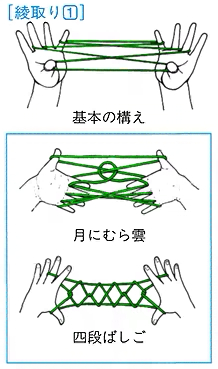

あや‐とり【×綾取り】🔗⭐🔉

あや‐とり【×綾取り】

長さ五〇〜六〇センチの糸を輪にし、両手首や指に掛け、橋・川などの形を作りながら糸を掛け替えていく遊び。糸取り。《季 冬》

長さ五〇〜六〇センチの糸を輪にし、両手首や指に掛け、橋・川などの形を作りながら糸を掛け替えていく遊び。糸取り。《季 冬》 竹に綱をつけ、投げ上げては受け止める曲芸。また、その芸人。

竹に綱をつけ、投げ上げては受け止める曲芸。また、その芸人。

長さ五〇〜六〇センチの糸を輪にし、両手首や指に掛け、橋・川などの形を作りながら糸を掛け替えていく遊び。糸取り。《季 冬》

長さ五〇〜六〇センチの糸を輪にし、両手首や指に掛け、橋・川などの形を作りながら糸を掛け替えていく遊び。糸取り。《季 冬》 竹に綱をつけ、投げ上げては受け止める曲芸。また、その芸人。

竹に綱をつけ、投げ上げては受け止める曲芸。また、その芸人。

あや‐ど・る【×綾取る・△操る】🔗⭐🔉

あや‐ど・る【×綾取る・△操る】

[動ラ五(四)] 美しく飾る。特に、文章に修飾を施す。「華麗に―・られた文体」

美しく飾る。特に、文章に修飾を施す。「華麗に―・られた文体」 たすきなどを斜め十文字に結ぶ。「紅い襷―・りながら」〈木下尚江・良人の自白〉

たすきなどを斜め十文字に結ぶ。「紅い襷―・りながら」〈木下尚江・良人の自白〉 巧みに扱う。あやつる。「奔すると云ふは、機を―・るやうな心ぞ」〈中華若木詩抄・中〉

巧みに扱う。あやつる。「奔すると云ふは、機を―・るやうな心ぞ」〈中華若木詩抄・中〉

美しく飾る。特に、文章に修飾を施す。「華麗に―・られた文体」

美しく飾る。特に、文章に修飾を施す。「華麗に―・られた文体」 たすきなどを斜め十文字に結ぶ。「紅い襷―・りながら」〈木下尚江・良人の自白〉

たすきなどを斜め十文字に結ぶ。「紅い襷―・りながら」〈木下尚江・良人の自白〉 巧みに扱う。あやつる。「奔すると云ふは、機を―・るやうな心ぞ」〈中華若木詩抄・中〉

巧みに扱う。あやつる。「奔すると云ふは、機を―・るやうな心ぞ」〈中華若木詩抄・中〉

あや‐な・す【×綾なす】🔗⭐🔉

あや‐な・す【×綾なす】

[動サ五(四)] さまざまの美しいいろどりを示す。美しい模様をつくる。「錦(にしき)―・す木々」

さまざまの美しいいろどりを示す。美しい模様をつくる。「錦(にしき)―・す木々」 (「操す」と書く)巧みに扱う。あやつる。「いろいろな男を―・した経験で」〈荷風・つゆのあとさき〉

(「操す」と書く)巧みに扱う。あやつる。「いろいろな男を―・した経験で」〈荷風・つゆのあとさき〉

さまざまの美しいいろどりを示す。美しい模様をつくる。「錦(にしき)―・す木々」

さまざまの美しいいろどりを示す。美しい模様をつくる。「錦(にしき)―・す木々」 (「操す」と書く)巧みに扱う。あやつる。「いろいろな男を―・した経験で」〈荷風・つゆのあとさき〉

(「操す」と書く)巧みに扱う。あやつる。「いろいろな男を―・した経験で」〈荷風・つゆのあとさき〉

あや‐にしき【×綾×錦】🔗⭐🔉

あや‐にしき【×綾×錦】

綾と錦。

綾と錦。 美しい衣服や紅葉などをたとえていう語。「―をまとった秋の山々」

美しい衣服や紅葉などをたとえていう語。「―をまとった秋の山々」 コノハノリ科の紅藻。本州中部以南の静かな海の岩上にみられ、扇形に広がり、水中では白っぽい藍緑色、乾くと鮮紅色になる。

コノハノリ科の紅藻。本州中部以南の静かな海の岩上にみられ、扇形に広がり、水中では白っぽい藍緑色、乾くと鮮紅色になる。

綾と錦。

綾と錦。 美しい衣服や紅葉などをたとえていう語。「―をまとった秋の山々」

美しい衣服や紅葉などをたとえていう語。「―をまとった秋の山々」 コノハノリ科の紅藻。本州中部以南の静かな海の岩上にみられ、扇形に広がり、水中では白っぽい藍緑色、乾くと鮮紅色になる。

コノハノリ科の紅藻。本州中部以南の静かな海の岩上にみられ、扇形に広がり、水中では白っぽい藍緑色、乾くと鮮紅色になる。

あや‐ぬの【×綾布】🔗⭐🔉

あや‐ぬの【×綾布】

綾織りの布。倭文(しず)。

あやのつづみ【綾鼓】🔗⭐🔉

あやのつづみ【綾鼓】

謡曲。四番目物。宝生(ほうしよう)・金剛流。女御に対するかなわぬ恋に絶望して死んだ庭掃きの老人の妄執を描く。→恋重荷(こいのおもに)

あや‐ひがき【×綾×檜垣】🔗⭐🔉

あや‐ひがき【×綾×檜垣】

檜(ひのき)の薄板で網代(あじろ)に編んだ垣根。

あや‐ふり【×綾振り】🔗⭐🔉

あや‐ふり【×綾振り】

女児の遊びの一。数個のお手玉を順に投げ上げて受け取る動作を繰り返す。綾揺(ゆ)り。

女児の遊びの一。数個のお手玉を順に投げ上げて受け取る動作を繰り返す。綾揺(ゆ)り。 生糸を枠に巻き取るときに、全体に平均して巻きつくようにすること。

生糸を枠に巻き取るときに、全体に平均して巻きつくようにすること。

女児の遊びの一。数個のお手玉を順に投げ上げて受け取る動作を繰り返す。綾揺(ゆ)り。

女児の遊びの一。数個のお手玉を順に投げ上げて受け取る動作を繰り返す。綾揺(ゆ)り。 生糸を枠に巻き取るときに、全体に平均して巻きつくようにすること。

生糸を枠に巻き取るときに、全体に平均して巻きつくようにすること。

あやべ【綾部】🔗⭐🔉

あやべ【綾部】

京都府中西部、福知山盆地にある市。江戸時代は九鬼氏の城下町。古代には、綾織りを職とする漢部(あやべ)が居住していた。製糸・紡織工業が盛ん。大本教(おおもときよう)発祥の地。人口四・一万。

あや‐まき【×綾巻(き)】🔗⭐🔉

あや‐まき【×綾巻(き)】

砧(きぬた)で布を打つとき、布を巻く棒。

あや‐むしろ【×綾×筵】🔗⭐🔉

あや‐むしろ【×綾×筵】

模様を織り出したむしろ。「独り寝と薦(こも)朽ちめやも―緒(を)になるまでに君をし待たむ」〈万・二五三八〉

りょうき‐でん【綾綺殿】🔗⭐🔉

りょうき‐でん【綾綺殿】

平安京内裏十七殿の一。仁寿殿(じじゆうでん)の東、宜陽殿の北にあり、内宴が行われた。

平安京内裏十七殿の一。仁寿殿(じじゆうでん)の東、宜陽殿の北にあり、内宴が行われた。 皇居内、宮中三殿の後方にある殿舎。天皇が三殿の神事を行うに当たり、斎戒・更衣をする所。

皇居内、宮中三殿の後方にある殿舎。天皇が三殿の神事を行うに当たり、斎戒・更衣をする所。

平安京内裏十七殿の一。仁寿殿(じじゆうでん)の東、宜陽殿の北にあり、内宴が行われた。

平安京内裏十七殿の一。仁寿殿(じじゆうでん)の東、宜陽殿の北にあり、内宴が行われた。 皇居内、宮中三殿の後方にある殿舎。天皇が三殿の神事を行うに当たり、斎戒・更衣をする所。

皇居内、宮中三殿の後方にある殿舎。天皇が三殿の神事を行うに当たり、斎戒・更衣をする所。

りょう‐ら【×綾羅】🔗⭐🔉

りょう‐ら【×綾羅】

あやぎぬとうすぎぬ。また、美しい衣服。羅綾。「―の袂(たもと)」〈樗牛・滝口入道〉

りょうら‐きんしゅう【×綾羅×錦×繍】‐キンシウ🔗⭐🔉

りょうら‐きんしゅう【×綾羅×錦×繍】‐キンシウ

あやぎぬとうすぎぬと錦(にしき)と刺繍(ししゆう)をした布。美しい衣服。

りん‐ず【×綸子・×綾子】🔗⭐🔉

りん‐ず【×綸子・×綾子】

《「りん(綾)」「ず(子)」は唐音》滑らかで光沢がある絹織物。後練りの繻子(しゆす)織りの一種で、紋織りと無地とがある。染め生地として使用。

綾🔗⭐🔉

綾

[音]リョウ

リン

[訓]あや

[部首]糸

[総画数]14

[コード]区点 1629

JIS 303D

S‐JIS 88BB

[分類]人名用漢字

[難読語]

→けもん‐りょう【花文綾】

→さや【紗綾】

→すきや【透綾】

→りん‐ず【綸子・綾子】

大辞泉に「綾」で始まるの検索結果 1-37。