複数辞典一括検索+![]()

![]()

○山のことは樵に聞けやまのことはきこりにきけ🔗⭐🔉

○山のことは樵に聞けやまのことはきこりにきけ

何かを尋ねるには専門家が一番よいということ。

⇒やま【山】

やまのこ‐まつり【山の講祭】

山の神の祭。中部山岳地方では初春・初冬の2度、信者が集団で祭る。

やま‐の‐さき【山の崎】

山の突き出たところ。尾根の先端。やまのはな。万葉集14「さ衣の小筑波嶺ろの―」

やま‐の‐さち【山の幸】

⇒やまさち2。↔海の幸

やま‐の‐しずく【山の雫】‥シヅク

山で、木などから落ちるしずく。万葉集2「吾立ちぬれぬ―に」

やま‐の‐すえ【山の末】‥スヱ

山の奥。山頂。

やまのだん【山の段】

浄瑠璃「妹背山婦女庭訓いもせやまおんなていきん」3段目後半の通称。歌舞伎では「吉野川」と通称。

→文献資料[妹背山婦女庭訓]

やま‐の‐つかさ【山の司】

①山の峰。頂上。

②山をつかさどる人。また、狩人。

やま‐の‐て【山の手】

①山に近い方。やまて。

②高台の土地。東京では文京・新宿区あたり一帯の高台地域の称。↔下町したまち。

⇒やまのて‐ことば【山の手言葉】

⇒やまのて‐せん【山手線】

⇒やまのて‐やっこ【山の手奴】

やまのて‐ことば【山の手言葉】

江戸時代、武家屋敷が並んだ江戸城北方から西方の台地で話された言葉。明治以降、学校教育の場で使われ、現代日本語の共通語の母体となる。→下町言葉。

⇒やま‐の‐て【山の手】

やまのて‐せん【山手線】

品川から新宿・池袋を経て田端に至るJR線。田端・東京・品川間も含めた環状電車線をもいう。1972年までは「やまてせん」と読んだ。

⇒やま‐の‐て【山の手】

やまのて‐やっこ【山の手奴】

江戸時代、江戸山の手の大名・旗本に仕えた奴。赤坂奴。

⇒やま‐の‐て【山の手】

やま‐の‐とね【山の刀祢】

(「刀祢」は山賊の長を戯れていう語)山賊のかしら。

やま‐の‐ねんぶつ【山の念仏】

旧暦8月11日から7日間、延暦寺常行三昧堂で行われた、節ふしをつけた念仏。9世紀中葉に円仁が中国五台山から伝えた。

やま‐の‐は【山の端】

山を遠くから眺めたときの稜線。また、そのすぐ下の部分。万葉集6「―にいさよふ月の出でむかと」

やま‐の‐はな【山の端・山の鼻】

山の尾根の突き出たところ。山の崎。やまばな。

やま‐の‐べ【山の辺】

(古くは清音)山のあたり。やまべ。万葉集10「―にい行く猟男さつおは多かれど」

やまのべ‐の‐みち【山辺の道】

奈良市から奈良盆地の東縁を初瀬はせ街道まで南北に通ずる約35キロメートルの古道。

山辺の道

撮影:的場 啓

やま‐のぼり【山登り】

山に登ること。登山。

やま‐ば【山場】

物事の絶頂。また、最も重要な場面。やま。「勝負は―を迎えた」

やま‐はい【山廃】

日本酒の醸造で、蒸米むしまいを潰す山卸おろし作業を廃止した製法。また、そうして造った酒。「―仕込み」

やま‐ばかま【山袴】

仕事をする時に用いる袴。もんぺ・たっつけの類。

山袴(栃木)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

やま‐のぼり【山登り】

山に登ること。登山。

やま‐ば【山場】

物事の絶頂。また、最も重要な場面。やま。「勝負は―を迎えた」

やま‐はい【山廃】

日本酒の醸造で、蒸米むしまいを潰す山卸おろし作業を廃止した製法。また、そうして造った酒。「―仕込み」

やま‐ばかま【山袴】

仕事をする時に用いる袴。もんぺ・たっつけの類。

山袴(栃木)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

やま‐はぎ【山萩】

マメ科の落葉低木。山野に最も普通にあるハギ。夏から秋にかけ紫紅色の蝶形花を開く。観賞用に栽培。〈[季]秋〉

やまはぎ

やま‐はぎ【山萩】

マメ科の落葉低木。山野に最も普通にあるハギ。夏から秋にかけ紫紅色の蝶形花を開く。観賞用に栽培。〈[季]秋〉

やまはぎ

やま‐はた【山畑】

山にある畑。山間の畑。↔野畑

やま‐はだ【山肌・山膚】

山の表面。

やま‐ばち【山蜂】

スズメバチの類の俗称。

やま‐はっか【山薄荷】‥ハク‥

シソ科の多年草。山野に普通。高さ30〜50センチメートル。葉は卵形で周囲に切れ込みがある。秋、紫色の唇形花を多数付けた穂を出す。ハッカに似るが香気はない。

やま‐ばと【山鳩】

山にすむハト。キジバト・アオバトなど。〈倭名類聚鈔18〉↔家鳩。

⇒やまばと‐いろ【山鳩色】

やまばと‐いろ【山鳩色】

青みがかった黄色。また、くすんだ青緑色とも。

Munsell color system: 5GY5/1.5

⇒やま‐ばと【山鳩】

やま‐はね【山跳ね】

坑道を掘削中、岩盤中の蓄積されたゆがみが急激に放出され、大音響とともに岩が飛散すること。岩跳ね。

やまば‐はぐるま【山歯歯車】

ねじれ方向が反対の二つの斜歯はすば歯車が一体に組み合わさった形の歯車。歯の形が山形をなす。山形螺旋らせん歯車。ダブルヘリカル‐ギア。→歯車(図)

やま‐ははこ【山母子】

キク科の多年草。ハハコグサとは別属。中部以北の山地草原に生え、高さ約50センチメートル。葉は線形で、濃緑色、光沢がある。葉の裏や茎に白毛を密生。夏、白色の総苞に黄芯の小さな頭状花を多数集めて開く。乾燥させてドライ‐フラワーを作る。

やま‐ばん【山番】

山の番人。山守。

やま‐ばんし【山半紙】

武蔵国秩父郡・比企郡などで産出した粗末な半紙。洒落本、辰巳之園「―を出して鼻をかむ」

やま‐はんのき【山榛】

カバノキ科の落葉高木。山地に自生。高さ17メートルに達し、葉は大形で円形、切れ込みがある。春、葉に先立って尾状の花穂を出し、紫褐色の細かい花を密生。雌雄異花。果実は褐色、楕円形。果実・樹皮はタンニンに富み、染料とする。材は器具材・土木材とする。

やま‐び【山傍】

山のほとり。やまべ。万葉集14「霞ゐる富士の―に」

やま‐びこ【山彦】

①山の神。山霊。曾丹集「―に紅葉を風のたむけつるかな」

②山や谷などで、声・音の反響すること。こだま。万葉集8「―の相響とよむまで妻恋ひに」。「―が答える」

やま‐ひだ【山襞】

山がひだのように波打って見えるところ。

やま‐びと【山人】

①山に住む人。山里の人。万葉集20「あしひきの山に行きけむ―の」

②きこりなど、山に働く人。やまがつ。古今和歌集神遊歌「―と人も見るがに山鬘せよ」

③仙人。〈日葡辞書〉

④薫物たきものの名。盧橘ろきつ。

やま‐ひめ【山姫】

①山を守り、山をつかさどる女神。千載和歌集秋「―に千重の錦をたむけても」

②〔植〕アケビの異称。〈[季]秋〉

やま‐びらき【山開き】

①山をきりひらいて新たに路を設けること。

②禁を解いて、その年に初めて登山を許すこと。〈[季]夏〉。「富士の―」

③江戸時代、毎年陰暦3月21日から28日(一説に4月15日)まで江戸深川の富岡八幡宮別当永代寺の山門を開いて、庭の見物を許したこと。特にその初日の称。

やま‐びる【山蛭】

顎蛭あごびる目のヒル。茶褐色、中形のヒルで、本州以南の山間湿地また樹上にすみ、活発に人畜に吸着して血を吸う。〈[季]夏〉

やま‐びわ【山枇杷】‥ビハ

アワブキ科の常緑高木。暖地の山地に生え、高さ7メートル内外。葉はビワに似、革質。夏、白色の細花を多数開き、果実は赤く球形。材は堅く、鎌などの柄、天秤棒などにする。

やま‐ぶか・い【山深い】

〔形〕

山を分け入った奥の方にある。「―・い集落」

やま‐ぶき【山吹・款冬】

①バラ科の落葉低木。茎は緑色で根本から分かれる。春、鮮黄色の5弁花を開く。一重のものは山野に自生し、八重のものは庭園に栽植。茎の髄を山吹髄といい、玩具などに用いる。鏡草。漢名、棣棠。〈[季]春〉。万葉集17「鶯の来鳴く―」

ヤマブキ

撮影:関戸 勇

やま‐はた【山畑】

山にある畑。山間の畑。↔野畑

やま‐はだ【山肌・山膚】

山の表面。

やま‐ばち【山蜂】

スズメバチの類の俗称。

やま‐はっか【山薄荷】‥ハク‥

シソ科の多年草。山野に普通。高さ30〜50センチメートル。葉は卵形で周囲に切れ込みがある。秋、紫色の唇形花を多数付けた穂を出す。ハッカに似るが香気はない。

やま‐ばと【山鳩】

山にすむハト。キジバト・アオバトなど。〈倭名類聚鈔18〉↔家鳩。

⇒やまばと‐いろ【山鳩色】

やまばと‐いろ【山鳩色】

青みがかった黄色。また、くすんだ青緑色とも。

Munsell color system: 5GY5/1.5

⇒やま‐ばと【山鳩】

やま‐はね【山跳ね】

坑道を掘削中、岩盤中の蓄積されたゆがみが急激に放出され、大音響とともに岩が飛散すること。岩跳ね。

やまば‐はぐるま【山歯歯車】

ねじれ方向が反対の二つの斜歯はすば歯車が一体に組み合わさった形の歯車。歯の形が山形をなす。山形螺旋らせん歯車。ダブルヘリカル‐ギア。→歯車(図)

やま‐ははこ【山母子】

キク科の多年草。ハハコグサとは別属。中部以北の山地草原に生え、高さ約50センチメートル。葉は線形で、濃緑色、光沢がある。葉の裏や茎に白毛を密生。夏、白色の総苞に黄芯の小さな頭状花を多数集めて開く。乾燥させてドライ‐フラワーを作る。

やま‐ばん【山番】

山の番人。山守。

やま‐ばんし【山半紙】

武蔵国秩父郡・比企郡などで産出した粗末な半紙。洒落本、辰巳之園「―を出して鼻をかむ」

やま‐はんのき【山榛】

カバノキ科の落葉高木。山地に自生。高さ17メートルに達し、葉は大形で円形、切れ込みがある。春、葉に先立って尾状の花穂を出し、紫褐色の細かい花を密生。雌雄異花。果実は褐色、楕円形。果実・樹皮はタンニンに富み、染料とする。材は器具材・土木材とする。

やま‐び【山傍】

山のほとり。やまべ。万葉集14「霞ゐる富士の―に」

やま‐びこ【山彦】

①山の神。山霊。曾丹集「―に紅葉を風のたむけつるかな」

②山や谷などで、声・音の反響すること。こだま。万葉集8「―の相響とよむまで妻恋ひに」。「―が答える」

やま‐ひだ【山襞】

山がひだのように波打って見えるところ。

やま‐びと【山人】

①山に住む人。山里の人。万葉集20「あしひきの山に行きけむ―の」

②きこりなど、山に働く人。やまがつ。古今和歌集神遊歌「―と人も見るがに山鬘せよ」

③仙人。〈日葡辞書〉

④薫物たきものの名。盧橘ろきつ。

やま‐ひめ【山姫】

①山を守り、山をつかさどる女神。千載和歌集秋「―に千重の錦をたむけても」

②〔植〕アケビの異称。〈[季]秋〉

やま‐びらき【山開き】

①山をきりひらいて新たに路を設けること。

②禁を解いて、その年に初めて登山を許すこと。〈[季]夏〉。「富士の―」

③江戸時代、毎年陰暦3月21日から28日(一説に4月15日)まで江戸深川の富岡八幡宮別当永代寺の山門を開いて、庭の見物を許したこと。特にその初日の称。

やま‐びる【山蛭】

顎蛭あごびる目のヒル。茶褐色、中形のヒルで、本州以南の山間湿地また樹上にすみ、活発に人畜に吸着して血を吸う。〈[季]夏〉

やま‐びわ【山枇杷】‥ビハ

アワブキ科の常緑高木。暖地の山地に生え、高さ7メートル内外。葉はビワに似、革質。夏、白色の細花を多数開き、果実は赤く球形。材は堅く、鎌などの柄、天秤棒などにする。

やま‐ぶか・い【山深い】

〔形〕

山を分け入った奥の方にある。「―・い集落」

やま‐ぶき【山吹・款冬】

①バラ科の落葉低木。茎は緑色で根本から分かれる。春、鮮黄色の5弁花を開く。一重のものは山野に自生し、八重のものは庭園に栽植。茎の髄を山吹髄といい、玩具などに用いる。鏡草。漢名、棣棠。〈[季]春〉。万葉集17「鶯の来鳴く―」

ヤマブキ

撮影:関戸 勇

②山吹色の略。

③(山吹色であるからいう)金貨。大判や小判。転じて、一般に金銭をいう。

④鉱山で、採取した鉱石を溶かして金・銀・銅などを吹き分けること。また、吹き分けたもの。

⑤鮒ふなのこと。〈日葡辞書〉

⑥(女房詞)白酒。〈日葡辞書〉

⇒やまぶき‐いろ【山吹色】

⇒やまぶき‐おり【山吹織】

⇒やまぶき‐がさね【山吹襲】

⇒やまぶき‐しょうま【山吹升麻】

⇒やまぶき‐そう【山吹草】

⇒やまぶき‐でっぽう【山吹鉄砲】

⇒やまぶき‐におい【山吹匂】

やま‐ぶき【山蕗】

①山間に生える蕗。

②ツワブキの別称。

やまぶき‐いろ【山吹色】

①やや赤味のある黄色。こがねいろ。

Munsell color system: 10YR7.5/13

②大判・小判など、金貨の異称。

⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】

やまぶき‐おり【山吹織】

経たてに絹糸、緯よこにガス糸または木綿糸を用いて織った大紋繻子織の一種。

⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】

やまぶき‐がさね【山吹襲】

襲かさねの色目。(→)花山吹はなやまぶきに同じ。

⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】

やまぶき‐しょうま【山吹升麻】

バラ科の多年草。山地に普通。茎は直立して高さ約1メートル、葉は複葉、小葉はヤマブキの葉に似る。雌雄異株。春から夏にかけて多数の小白花を総状につけ、小さい蒴果さくかを結ぶ。若芽を食用。

⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】

やまぶき‐そう【山吹草】‥サウ

ケシ科の多年草。山地の林下に自生。高さ約30センチメートル。葉は羽状複葉。茎・葉は黄色の汁を含む。4〜5月頃、直径3センチメートルほどのヤマブキに似た鮮黄色の4弁の美花を開く。クサヤマブキ。〈[季]春〉

⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】

やまぶき‐でっぽう【山吹鉄砲】‥パウ

玩具の一つ。篠竹ささたけなどを切って筒にし、一端に山吹の髄をちぎって丸めたものを詰め、他端から棒で強く押し出すと「ぽん」と音がして山吹が飛び出すもの。

⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】

やまぶき‐におい【山吹匂】‥ニホヒ

女房の装束しょうぞくなどの襲かさねの色目。「雅亮装束抄」によれば、上を山吹色、以下順に色を薄くした衣きぬで、下に青い単ひとえを着る。春、用いる。

⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】

やま‐ふじ【山藤】‥フヂ

マメ科の蔓性落葉木本。山地に自生し、蔓は左巻き、葉は羽状複葉。小葉は卵形でとがり、フジに似るが、裏面に帯白色の細毛がある。4月頃、新葉とともに鮮紫色の大きな蝶形花を総状につけ、香気が高い。観賞用にも植栽。ノフジ。〈[季]春〉

ヤマフジ

撮影:関戸 勇

②山吹色の略。

③(山吹色であるからいう)金貨。大判や小判。転じて、一般に金銭をいう。

④鉱山で、採取した鉱石を溶かして金・銀・銅などを吹き分けること。また、吹き分けたもの。

⑤鮒ふなのこと。〈日葡辞書〉

⑥(女房詞)白酒。〈日葡辞書〉

⇒やまぶき‐いろ【山吹色】

⇒やまぶき‐おり【山吹織】

⇒やまぶき‐がさね【山吹襲】

⇒やまぶき‐しょうま【山吹升麻】

⇒やまぶき‐そう【山吹草】

⇒やまぶき‐でっぽう【山吹鉄砲】

⇒やまぶき‐におい【山吹匂】

やま‐ぶき【山蕗】

①山間に生える蕗。

②ツワブキの別称。

やまぶき‐いろ【山吹色】

①やや赤味のある黄色。こがねいろ。

Munsell color system: 10YR7.5/13

②大判・小判など、金貨の異称。

⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】

やまぶき‐おり【山吹織】

経たてに絹糸、緯よこにガス糸または木綿糸を用いて織った大紋繻子織の一種。

⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】

やまぶき‐がさね【山吹襲】

襲かさねの色目。(→)花山吹はなやまぶきに同じ。

⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】

やまぶき‐しょうま【山吹升麻】

バラ科の多年草。山地に普通。茎は直立して高さ約1メートル、葉は複葉、小葉はヤマブキの葉に似る。雌雄異株。春から夏にかけて多数の小白花を総状につけ、小さい蒴果さくかを結ぶ。若芽を食用。

⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】

やまぶき‐そう【山吹草】‥サウ

ケシ科の多年草。山地の林下に自生。高さ約30センチメートル。葉は羽状複葉。茎・葉は黄色の汁を含む。4〜5月頃、直径3センチメートルほどのヤマブキに似た鮮黄色の4弁の美花を開く。クサヤマブキ。〈[季]春〉

⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】

やまぶき‐でっぽう【山吹鉄砲】‥パウ

玩具の一つ。篠竹ささたけなどを切って筒にし、一端に山吹の髄をちぎって丸めたものを詰め、他端から棒で強く押し出すと「ぽん」と音がして山吹が飛び出すもの。

⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】

やまぶき‐におい【山吹匂】‥ニホヒ

女房の装束しょうぞくなどの襲かさねの色目。「雅亮装束抄」によれば、上を山吹色、以下順に色を薄くした衣きぬで、下に青い単ひとえを着る。春、用いる。

⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】

やま‐ふじ【山藤】‥フヂ

マメ科の蔓性落葉木本。山地に自生し、蔓は左巻き、葉は羽状複葉。小葉は卵形でとがり、フジに似るが、裏面に帯白色の細毛がある。4月頃、新葉とともに鮮紫色の大きな蝶形花を総状につけ、香気が高い。観賞用にも植栽。ノフジ。〈[季]春〉

ヤマフジ

撮影:関戸 勇

やま‐ぶし【山伏・山臥】

①山野に野宿すること。世をのがれて山中に住むこと。拾遺和歌集雑「―も野ぶしもかくて試みつ」

②仏道修行のために山野に起臥する僧。野ぶし。宇津保物語忠乞「―に問ふ、いづこに住み給ふ行ひ人ぞ」

③修験者しゅげんじゃの別称。「―の峰入り」

⇒やまぶし‐ごころ【山伏心】

⇒やまぶし‐たけ【山伏茸】

⇒やまぶし‐どう【山伏道】

やまぶし‐ごころ【山伏心】

山伏の心。山伏のような心。ひじりごころ。道心。源氏物語浮舟「ひじりだつといひながら、こよなかりける―かな」

⇒やま‐ぶし【山伏・山臥】

やまぶし‐たけ【山伏茸】

担子菌類のきのこ。秋、カシ・ブナなどの枯木に生え、白色塊状で無数の細い針を密生。外観はハリネズミに似て、直径20センチメートルに達する。山伏が蓑みのを着た姿になぞらえる。食用。ハリセンボン。ウサギタケ。

⇒やま‐ぶし【山伏・山臥】

やまぶし‐どう【山伏道】‥ダウ

修験道しゅげんどうの別称。

⇒やま‐ぶし【山伏・山臥】

やま‐ぶどう【山葡萄】‥ダウ

ブドウ科の蔓性落葉低木。各地の山地に自生。茎は長さ数メートルになる。葉は心臓形で浅く3〜5裂、裏面に茶褐色の綿毛を密生。夏、黄緑色の小花を円錐花序につける。黒い球形のブドウに似た液果は食用・葡萄酒とする。〈[季]秋〉

ヤマブドウ

撮影:関戸 勇

やま‐ぶし【山伏・山臥】

①山野に野宿すること。世をのがれて山中に住むこと。拾遺和歌集雑「―も野ぶしもかくて試みつ」

②仏道修行のために山野に起臥する僧。野ぶし。宇津保物語忠乞「―に問ふ、いづこに住み給ふ行ひ人ぞ」

③修験者しゅげんじゃの別称。「―の峰入り」

⇒やまぶし‐ごころ【山伏心】

⇒やまぶし‐たけ【山伏茸】

⇒やまぶし‐どう【山伏道】

やまぶし‐ごころ【山伏心】

山伏の心。山伏のような心。ひじりごころ。道心。源氏物語浮舟「ひじりだつといひながら、こよなかりける―かな」

⇒やま‐ぶし【山伏・山臥】

やまぶし‐たけ【山伏茸】

担子菌類のきのこ。秋、カシ・ブナなどの枯木に生え、白色塊状で無数の細い針を密生。外観はハリネズミに似て、直径20センチメートルに達する。山伏が蓑みのを着た姿になぞらえる。食用。ハリセンボン。ウサギタケ。

⇒やま‐ぶし【山伏・山臥】

やまぶし‐どう【山伏道】‥ダウ

修験道しゅげんどうの別称。

⇒やま‐ぶし【山伏・山臥】

やま‐ぶどう【山葡萄】‥ダウ

ブドウ科の蔓性落葉低木。各地の山地に自生。茎は長さ数メートルになる。葉は心臓形で浅く3〜5裂、裏面に茶褐色の綿毛を密生。夏、黄緑色の小花を円錐花序につける。黒い球形のブドウに似た液果は食用・葡萄酒とする。〈[季]秋〉

ヤマブドウ

撮影:関戸 勇

ヤマブドウ(実)

撮影:関戸 勇

ヤマブドウ(実)

撮影:関戸 勇

やま‐ふところ【山懐】

山間がくぼまって懐のように入りこんでいる所。宇津保物語俊蔭「世の中の人も詣で来通はぬ―に」

やま‐ふふき【槖吾】

ツワブキの古名。〈本草和名〉

やま‐ぶみ【山踏み】

山路を踏んで行くこと。山歩き。特に、山々の社寺を巡拝することにいう。宇津保物語貴宮「―し給へる年にこそあれ」

やまべ

(方言)関東ではオイカワを、北海道・東北ではヤマメをいう。〈[季]夏〉

やま‐べ【山辺】

(古くは清音)山のあたり。やまのべ。やまび。万葉集16「秋さりて―を行けば」

やま‐べ【山部】

大和政権で直轄領の山林を管理した品部しなべ。古事記中「此の御世に海部あまべ―山守部伊勢部を定め賜ひき」

やまべ【山部】

姓氏の一つ。

⇒やまべ‐の‐あかひと【山部赤人】

やまべ‐の‐あかひと【山部赤人】

奈良初期の万葉歌人。三十六歌仙の一人。古来、柿本人麻呂とともに歌聖と称。下級官吏として宮廷に仕えていたらしく、行幸供奉の作が多い。優美・清澄な自然を詠んだ代表的自然詩人。「田児の浦ゆ」の歌は有名。作歌年次736年(天平8)まで。後世、「山辺赤人」とも書く。生没年未詳。

⇒やまべ【山部】

やま‐へん【山偏】

漢字の偏の一つ。「峰」「崎」などの偏の「山」の称。

やま‐ほうし【山法師】‥ホフ‥

比叡山延暦寺の僧。特に、その僧兵をいう。平家物語1「賀茂川の水、双六の賽さい、―、是ぞわが心にかなはぬもの」→寺法師→奈良法師

やま‐ぼうし【山法師】‥ボフ‥

(「山帽子」とも書く)ミズキ科の落葉高木。山地に自生。高さ6〜10メートル。葉は楕円形。夏、細花を球状に密生し、その周囲の4枚の苞は白色卵形で大きく、花弁のようで美しい。果実は球状で紅色、食用。庭園樹とする。ヤマグワ。漢名、四照花。

ヤマボウシ(実)

撮影:関戸 勇

やま‐ふところ【山懐】

山間がくぼまって懐のように入りこんでいる所。宇津保物語俊蔭「世の中の人も詣で来通はぬ―に」

やま‐ふふき【槖吾】

ツワブキの古名。〈本草和名〉

やま‐ぶみ【山踏み】

山路を踏んで行くこと。山歩き。特に、山々の社寺を巡拝することにいう。宇津保物語貴宮「―し給へる年にこそあれ」

やまべ

(方言)関東ではオイカワを、北海道・東北ではヤマメをいう。〈[季]夏〉

やま‐べ【山辺】

(古くは清音)山のあたり。やまのべ。やまび。万葉集16「秋さりて―を行けば」

やま‐べ【山部】

大和政権で直轄領の山林を管理した品部しなべ。古事記中「此の御世に海部あまべ―山守部伊勢部を定め賜ひき」

やまべ【山部】

姓氏の一つ。

⇒やまべ‐の‐あかひと【山部赤人】

やまべ‐の‐あかひと【山部赤人】

奈良初期の万葉歌人。三十六歌仙の一人。古来、柿本人麻呂とともに歌聖と称。下級官吏として宮廷に仕えていたらしく、行幸供奉の作が多い。優美・清澄な自然を詠んだ代表的自然詩人。「田児の浦ゆ」の歌は有名。作歌年次736年(天平8)まで。後世、「山辺赤人」とも書く。生没年未詳。

⇒やまべ【山部】

やま‐へん【山偏】

漢字の偏の一つ。「峰」「崎」などの偏の「山」の称。

やま‐ほうし【山法師】‥ホフ‥

比叡山延暦寺の僧。特に、その僧兵をいう。平家物語1「賀茂川の水、双六の賽さい、―、是ぞわが心にかなはぬもの」→寺法師→奈良法師

やま‐ぼうし【山法師】‥ボフ‥

(「山帽子」とも書く)ミズキ科の落葉高木。山地に自生。高さ6〜10メートル。葉は楕円形。夏、細花を球状に密生し、その周囲の4枚の苞は白色卵形で大きく、花弁のようで美しい。果実は球状で紅色、食用。庭園樹とする。ヤマグワ。漢名、四照花。

ヤマボウシ(実)

撮影:関戸 勇

ヤマボウシ(花)

撮影:関戸 勇

ヤマボウシ(花)

撮影:関戸 勇

やま‐ぼくち【山火口】

キク科の多年草。西日本の山野に自生。高さ約1メートル。全体に綿毛があり、葉はゴボウに似る。秋、アザミに似た淡黄色または紅紫色の大きな頭状花をつけ、総苞片は針状で多数。根茎・若葉は食用、葉は煙草の代用、綿毛は火口ほくちに用いた。東日本には近似のオヤマボクチなどがある。やまごぼう。

やま‐ぼこ【山鉾】

山車だしの一種。屋台の上に山の形などの造物つくりものがあって、その上に鉾・薙刀なぎなたなどを立てたもの。京都の祇園会ぎおんえの山鉾は有名。やまほこ。ほこ。やま。〈[季]夏〉

やま‐ほど【山程】

積み上げられて山になるほどたくさんあること。「苦情が―来る」

やま‐ほととぎす【山杜鵑】

①山にすむホトトギス。山から来るホトトギス。また、単にホトトギスの称。〈[季]夏〉。万葉集18「―何か来鳴かぬ」

②〔植〕ユリ科の多年草。高さ50センチメートル内外、山地の樹下に生える。花は9月頃開き、6枚の花被片は白色紫斑、ホトトギス(植物)に似た形で上部の葉腋に数花ずつつく。

ヤマホトトギス

撮影:関戸 勇

やま‐ぼくち【山火口】

キク科の多年草。西日本の山野に自生。高さ約1メートル。全体に綿毛があり、葉はゴボウに似る。秋、アザミに似た淡黄色または紅紫色の大きな頭状花をつけ、総苞片は針状で多数。根茎・若葉は食用、葉は煙草の代用、綿毛は火口ほくちに用いた。東日本には近似のオヤマボクチなどがある。やまごぼう。

やま‐ぼこ【山鉾】

山車だしの一種。屋台の上に山の形などの造物つくりものがあって、その上に鉾・薙刀なぎなたなどを立てたもの。京都の祇園会ぎおんえの山鉾は有名。やまほこ。ほこ。やま。〈[季]夏〉

やま‐ほど【山程】

積み上げられて山になるほどたくさんあること。「苦情が―来る」

やま‐ほととぎす【山杜鵑】

①山にすむホトトギス。山から来るホトトギス。また、単にホトトギスの称。〈[季]夏〉。万葉集18「―何か来鳴かぬ」

②〔植〕ユリ科の多年草。高さ50センチメートル内外、山地の樹下に生える。花は9月頃開き、6枚の花被片は白色紫斑、ホトトギス(植物)に似た形で上部の葉腋に数花ずつつく。

ヤマホトトギス

撮影:関戸 勇

やま‐ほめ【山誉め】

正月初めて山に入って木を伐ること。供物を供えて山の神を祭る。

やま‐ま【山間】

山と山との間。やまあい。公任集「―のもみぢ葉数しあれば」

やま‐まく【山幕】

歌舞伎で、山の中腹を描いた幕。舞台の前面に吊る道具幕の一つ。

やま‐まつ【山松】

山に生えている松。野生の松。

やま‐まつり【山祭】

山を祭ること。山の神を祭ること。また、その祭。

やま‐まど【山窓】

①山家やまがのまど。さんそう。

②山の間。また、曇天の間に現れる隙間・明るみ。〈日葡辞書〉

やま‐まゆ【山眉】

山の端のほのかなさまを眉にたとえていう語。眉のような遠山。(藻塩草)

やま‐まゆ【山繭・天蚕】

ヤママユガ科のガ(蛾)。黄褐色ないし暗紫褐色、翅はねに眼状紋と黒褐色の条がある。大形で、開張約13センチメートル。幼虫は淡緑色で、体長約8センチメートル。クヌギ・ナラなどの葉を食い、黄緑色で楕円形の繭を作る。日本各地の山地に分布。ヤママユガ。天蚕てんさん。山蚕やまこ。〈[季]夏〉

ヤママユ(繭)

撮影:海野和男

やま‐ほめ【山誉め】

正月初めて山に入って木を伐ること。供物を供えて山の神を祭る。

やま‐ま【山間】

山と山との間。やまあい。公任集「―のもみぢ葉数しあれば」

やま‐まく【山幕】

歌舞伎で、山の中腹を描いた幕。舞台の前面に吊る道具幕の一つ。

やま‐まつ【山松】

山に生えている松。野生の松。

やま‐まつり【山祭】

山を祭ること。山の神を祭ること。また、その祭。

やま‐まど【山窓】

①山家やまがのまど。さんそう。

②山の間。また、曇天の間に現れる隙間・明るみ。〈日葡辞書〉

やま‐まゆ【山眉】

山の端のほのかなさまを眉にたとえていう語。眉のような遠山。(藻塩草)

やま‐まゆ【山繭・天蚕】

ヤママユガ科のガ(蛾)。黄褐色ないし暗紫褐色、翅はねに眼状紋と黒褐色の条がある。大形で、開張約13センチメートル。幼虫は淡緑色で、体長約8センチメートル。クヌギ・ナラなどの葉を食い、黄緑色で楕円形の繭を作る。日本各地の山地に分布。ヤママユガ。天蚕てんさん。山蚕やまこ。〈[季]夏〉

ヤママユ(繭)

撮影:海野和男

⇒やままゆ‐いと【山繭糸】

⇒やままゆ‐おり【山繭織】

⇒やままゆ‐つむぎ【山繭紬】

やままゆ‐いと【山繭糸】

山繭から採取した糸。繊維は太く、光沢・抗張力に富む。主として長野・広島両県に産する。

⇒やま‐まゆ【山繭・天蚕】

やままゆ‐おり【山繭織】

山繭糸を交ぜて織った織物。

⇒やま‐まゆ【山繭・天蚕】

やままゆ‐つむぎ【山繭紬】

山繭糸を用いて織った紬。

⇒やま‐まゆ【山繭・天蚕】

やま‐まよい【山迷い】‥マヨヒ

(→)「山酔い」に同じ。

やま‐み【山見】

①魚群などの動きを陸上の高所から見張ること。また、その役の人。魚見うおみ。

②航海で、船の位置を知るために山など陸上の目標を見ること。

やま‐みず【山水】‥ミヅ

①山と水。

②山から出る水。

③山と水との見える景色。

やま‐みち【山道】

①山中の道。やまじ。

②山形を横に二つ三つ連ねた形・模様。

③衣類の裏布を表へ出して、山道2の形に裾を作ること。染めたものもある。好色一代男6「裾も―に取るぞかし」

やま‐むけ【山向け】

神事に用いる用材や榊さかきなどを採るために山に入ること。やまけ。

やま‐むすめ【山娘】

スズメ目カラス科の鳥。カササギに似て全体青色。頭・頸は黒色、尾羽は長く各羽の先端に白斑があり、嘴くちばしと脚は赤色。籠鳥として飼養。台湾の特産。

やまむら【山村】

姓氏の一つ。

⇒やまむら‐ざ【山村座】

⇒やまむら‐さいすけ【山村才助】

⇒やまむら‐ぼちょう【山村暮鳥】

⇒やまむら‐りゅう【山村流】

やまむら‐ざ【山村座】

歌舞伎劇場。1642年(寛永19)山村小兵衛が木挽町5丁目に創立し、元禄期には江戸四座の一つとして栄えたが、1714年(正徳4)江島事件で廃絶。→江島。

⇒やまむら【山村】

やまむら‐さいすけ【山村才助】

江戸後期の蘭学者・地理学者。名は昌永。土浦藩士。当時の日本で入手できるかぎりの世界地理・世界史の知識を集大成、新井白石「采覧異言」、西川如見「四十二国人物図説」を訂正・増補し、また「西洋雑記」「印度志」「魯西亜国志」などを著す。(1770〜1807)

⇒やまむら【山村】

やまむら‐ぼちょう【山村暮鳥】‥テウ

詩人。本名、土田八九十はくじゅう。群馬県生れ。はじめ清新異風の詩調を見せたが、次第に人道的・牧歌的な作風に転じた。民衆詩の代表詩人。詩集「聖三稜玻璃せいさんりょうはり」「雲」など。(1884〜1924)

⇒やまむら【山村】

やまむら‐りゅう【山村流】‥リウ

上方舞の一流派。江戸後期の文化〜天保頃、上方歌舞伎の振付師初世山村友五郎(1781〜1844)が創始。

⇒やまむら【山村】

やまむろ【山室】

姓氏の一つ。

⇒やまむろ‐ぐんぺい【山室軍平】

やまむろ‐ぐんぺい【山室軍平】

宗教家。日本救世軍の創設者。岡山県の人。1895年(明治28)来日した救世軍に入り、キリスト教社会事業に貢献。(1872〜1940)

⇒やまむろ【山室】

やま‐め【鰥・寡】

(→)「やもめ」に同じ。栄華物語日蔭のかづら「大納言殿は―のやうにておはすれど」

やま‐め【山女】

サクラマスの稚魚ないし陸封魚の称。体側に黒色斑紋の並ぶ清楚な魚で、小朱点のないところがアマゴと異なる。西南日本では上流域のみに陸封されるが、東北地方では雌のほとんどが、北海道では雌雄が降海する。陸封魚は全長約20センチメートル。美味。ヤマベ。エノハ。

やまめ

⇒やままゆ‐いと【山繭糸】

⇒やままゆ‐おり【山繭織】

⇒やままゆ‐つむぎ【山繭紬】

やままゆ‐いと【山繭糸】

山繭から採取した糸。繊維は太く、光沢・抗張力に富む。主として長野・広島両県に産する。

⇒やま‐まゆ【山繭・天蚕】

やままゆ‐おり【山繭織】

山繭糸を交ぜて織った織物。

⇒やま‐まゆ【山繭・天蚕】

やままゆ‐つむぎ【山繭紬】

山繭糸を用いて織った紬。

⇒やま‐まゆ【山繭・天蚕】

やま‐まよい【山迷い】‥マヨヒ

(→)「山酔い」に同じ。

やま‐み【山見】

①魚群などの動きを陸上の高所から見張ること。また、その役の人。魚見うおみ。

②航海で、船の位置を知るために山など陸上の目標を見ること。

やま‐みず【山水】‥ミヅ

①山と水。

②山から出る水。

③山と水との見える景色。

やま‐みち【山道】

①山中の道。やまじ。

②山形を横に二つ三つ連ねた形・模様。

③衣類の裏布を表へ出して、山道2の形に裾を作ること。染めたものもある。好色一代男6「裾も―に取るぞかし」

やま‐むけ【山向け】

神事に用いる用材や榊さかきなどを採るために山に入ること。やまけ。

やま‐むすめ【山娘】

スズメ目カラス科の鳥。カササギに似て全体青色。頭・頸は黒色、尾羽は長く各羽の先端に白斑があり、嘴くちばしと脚は赤色。籠鳥として飼養。台湾の特産。

やまむら【山村】

姓氏の一つ。

⇒やまむら‐ざ【山村座】

⇒やまむら‐さいすけ【山村才助】

⇒やまむら‐ぼちょう【山村暮鳥】

⇒やまむら‐りゅう【山村流】

やまむら‐ざ【山村座】

歌舞伎劇場。1642年(寛永19)山村小兵衛が木挽町5丁目に創立し、元禄期には江戸四座の一つとして栄えたが、1714年(正徳4)江島事件で廃絶。→江島。

⇒やまむら【山村】

やまむら‐さいすけ【山村才助】

江戸後期の蘭学者・地理学者。名は昌永。土浦藩士。当時の日本で入手できるかぎりの世界地理・世界史の知識を集大成、新井白石「采覧異言」、西川如見「四十二国人物図説」を訂正・増補し、また「西洋雑記」「印度志」「魯西亜国志」などを著す。(1770〜1807)

⇒やまむら【山村】

やまむら‐ぼちょう【山村暮鳥】‥テウ

詩人。本名、土田八九十はくじゅう。群馬県生れ。はじめ清新異風の詩調を見せたが、次第に人道的・牧歌的な作風に転じた。民衆詩の代表詩人。詩集「聖三稜玻璃せいさんりょうはり」「雲」など。(1884〜1924)

⇒やまむら【山村】

やまむら‐りゅう【山村流】‥リウ

上方舞の一流派。江戸後期の文化〜天保頃、上方歌舞伎の振付師初世山村友五郎(1781〜1844)が創始。

⇒やまむら【山村】

やまむろ【山室】

姓氏の一つ。

⇒やまむろ‐ぐんぺい【山室軍平】

やまむろ‐ぐんぺい【山室軍平】

宗教家。日本救世軍の創設者。岡山県の人。1895年(明治28)来日した救世軍に入り、キリスト教社会事業に貢献。(1872〜1940)

⇒やまむろ【山室】

やま‐め【鰥・寡】

(→)「やもめ」に同じ。栄華物語日蔭のかづら「大納言殿は―のやうにておはすれど」

やま‐め【山女】

サクラマスの稚魚ないし陸封魚の称。体側に黒色斑紋の並ぶ清楚な魚で、小朱点のないところがアマゴと異なる。西南日本では上流域のみに陸封されるが、東北地方では雌のほとんどが、北海道では雌雄が降海する。陸封魚は全長約20センチメートル。美味。ヤマベ。エノハ。

やまめ

ヤマメ

提供:東京動物園協会

ヤマメ

提供:東京動物園協会

やま‐め【水蠆】

〔動〕(→)「やご」の別称。

やま‐めぐり【山巡り・山回り】

①山々をめぐること。

②山々の社寺を巡拝すること。詞花和歌集冬「もろともに―する時雨かな」

やま‐もえ【山燃え】

山に火災の起こること。山火事。

やま‐もがし【山もがし】

ヤマモガシ科の常緑小高木。高さ6メートル内外、暖地に自生。葉は狭い楕円形で、革質。夏、総状の花序に小4弁花を密生。楕円形の液果は秋に黒く熟する。カマノキ。

やま‐もち【山持ち】

山または鉱山を所有すること。また、その人。

やま‐もと【山下・山本・山元】

①山のふもと。新古今和歌集春「見渡せば―霞む水無瀬川」

②(「山元」と書く)

㋐山の持主。また、鉱山の経営者。

㋑山や鉱山・炭坑のある所。

やまもと【山本】

姓氏の一つ。

⇒やまもと‐いそろく【山本五十六】

⇒やまもと‐かけい【山本荷兮】

⇒やまもと‐かじろう【山本嘉次郎】

⇒やまもと‐かなえ【山本鼎】

⇒やまもと‐かんすけ【山本勘助】

⇒やまもと‐きゅうじん【山本丘人】

⇒やまもと‐けんきち【山本健吉】

⇒やまもと‐ごんべえ【山本権兵衛】

⇒やまもと‐さつお【山本薩夫】

⇒やまもと‐さねひこ【山本実彦】

⇒やまもと‐しゅうごろう【山本周五郎】

⇒やまもと‐せんじ【山本宣治】

⇒やまもと‐たきのすけ【山本滝之助】

⇒やまもと‐たつろう【山本達郎】

⇒やまもと‐ちょうごろう【山本長五郎】

⇒やまもと‐とうじろう【山本東次郎】

⇒やまもと‐とよいち【山本豊市】

⇒やまもと‐ほうすい【山本芳翠】

⇒やまもと‐ほくざん【山本北山】

⇒やまもと‐やすえ【山本安英】

⇒やまもと‐ゆうぞう【山本有三】

⇒やまもと‐りょう【山本亮】

やまもと‐いそろく【山本五十六】

軍人。新潟県生れ。海軍大将・元帥。太平洋戦争に連合艦隊司令長官として真珠湾攻撃などに成功したが、前線作戦指導中、ソロモン諸島ブーゲンヴィル島付近で搭乗機を撃墜され戦死。(1884〜1943)

山本五十六

提供:毎日新聞社

やま‐め【水蠆】

〔動〕(→)「やご」の別称。

やま‐めぐり【山巡り・山回り】

①山々をめぐること。

②山々の社寺を巡拝すること。詞花和歌集冬「もろともに―する時雨かな」

やま‐もえ【山燃え】

山に火災の起こること。山火事。

やま‐もがし【山もがし】

ヤマモガシ科の常緑小高木。高さ6メートル内外、暖地に自生。葉は狭い楕円形で、革質。夏、総状の花序に小4弁花を密生。楕円形の液果は秋に黒く熟する。カマノキ。

やま‐もち【山持ち】

山または鉱山を所有すること。また、その人。

やま‐もと【山下・山本・山元】

①山のふもと。新古今和歌集春「見渡せば―霞む水無瀬川」

②(「山元」と書く)

㋐山の持主。また、鉱山の経営者。

㋑山や鉱山・炭坑のある所。

やまもと【山本】

姓氏の一つ。

⇒やまもと‐いそろく【山本五十六】

⇒やまもと‐かけい【山本荷兮】

⇒やまもと‐かじろう【山本嘉次郎】

⇒やまもと‐かなえ【山本鼎】

⇒やまもと‐かんすけ【山本勘助】

⇒やまもと‐きゅうじん【山本丘人】

⇒やまもと‐けんきち【山本健吉】

⇒やまもと‐ごんべえ【山本権兵衛】

⇒やまもと‐さつお【山本薩夫】

⇒やまもと‐さねひこ【山本実彦】

⇒やまもと‐しゅうごろう【山本周五郎】

⇒やまもと‐せんじ【山本宣治】

⇒やまもと‐たきのすけ【山本滝之助】

⇒やまもと‐たつろう【山本達郎】

⇒やまもと‐ちょうごろう【山本長五郎】

⇒やまもと‐とうじろう【山本東次郎】

⇒やまもと‐とよいち【山本豊市】

⇒やまもと‐ほうすい【山本芳翠】

⇒やまもと‐ほくざん【山本北山】

⇒やまもと‐やすえ【山本安英】

⇒やまもと‐ゆうぞう【山本有三】

⇒やまもと‐りょう【山本亮】

やまもと‐いそろく【山本五十六】

軍人。新潟県生れ。海軍大将・元帥。太平洋戦争に連合艦隊司令長官として真珠湾攻撃などに成功したが、前線作戦指導中、ソロモン諸島ブーゲンヴィル島付近で搭乗機を撃墜され戦死。(1884〜1943)

山本五十六

提供:毎日新聞社

⇒やまもと【山本】

やまもと‐かけい【山本荷兮】

江戸中期の俳人。名は周知。名古屋の医師。芭蕉の門人。「冬の日」「春の日」「阿羅野」などを撰。尾張に蕉風を扶植。のち反蕉風的な「ひるねの種」などを編し、晩年は連歌に転向。(1648〜1716)

→作品抜粋(阿羅野)

→抜粋:『春の日』

→抜粋:『冬の日』

⇒やまもと【山本】

やまもと‐かじろう【山本嘉次郎】‥ラウ

映画監督・脚本家。東京生れ。作「綴方教室」「馬」「ハワイ・マレー沖海戦」など。(1902〜1974)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐かなえ【山本鼎】‥カナヘ

洋画家・版画家。岡崎生れ。東京美術学校卒。石井柏亭らと雑誌「方寸」を創刊。日本創作版画協会・日本農民美術研究所を設立。また、美術教育の分野で自由画運動を興す。作「サーニャ」など。(1882〜1946)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐かんすけ【山本勘助】

戦国時代の武将・兵法家。三河の人。独眼で隻脚といわれ、「甲陽軍鑑」によると、軍略に長じ、武田信玄の参謀をつとめ、川中島の戦に戦死したという。( 〜1561?)

⇒やまもと【山本】

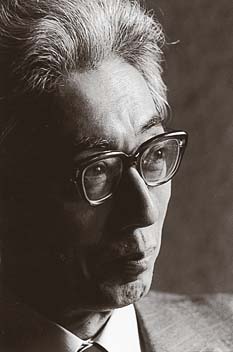

やまもと‐きゅうじん【山本丘人】‥キウ‥

日本画家。本名、正義。東京生れ。東京美術学校卒。松岡映丘に師事、風景画を得意とする。創造美術の結成に参加。作「狭霧野」など。文化勲章。(1900〜1986)

山本丘人

撮影:田沼武能

⇒やまもと【山本】

やまもと‐かけい【山本荷兮】

江戸中期の俳人。名は周知。名古屋の医師。芭蕉の門人。「冬の日」「春の日」「阿羅野」などを撰。尾張に蕉風を扶植。のち反蕉風的な「ひるねの種」などを編し、晩年は連歌に転向。(1648〜1716)

→作品抜粋(阿羅野)

→抜粋:『春の日』

→抜粋:『冬の日』

⇒やまもと【山本】

やまもと‐かじろう【山本嘉次郎】‥ラウ

映画監督・脚本家。東京生れ。作「綴方教室」「馬」「ハワイ・マレー沖海戦」など。(1902〜1974)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐かなえ【山本鼎】‥カナヘ

洋画家・版画家。岡崎生れ。東京美術学校卒。石井柏亭らと雑誌「方寸」を創刊。日本創作版画協会・日本農民美術研究所を設立。また、美術教育の分野で自由画運動を興す。作「サーニャ」など。(1882〜1946)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐かんすけ【山本勘助】

戦国時代の武将・兵法家。三河の人。独眼で隻脚といわれ、「甲陽軍鑑」によると、軍略に長じ、武田信玄の参謀をつとめ、川中島の戦に戦死したという。( 〜1561?)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐きゅうじん【山本丘人】‥キウ‥

日本画家。本名、正義。東京生れ。東京美術学校卒。松岡映丘に師事、風景画を得意とする。創造美術の結成に参加。作「狭霧野」など。文化勲章。(1900〜1986)

山本丘人

撮影:田沼武能

⇒やまもと【山本】

やまもと‐けんきち【山本健吉】

文芸評論家。本名、石橋貞吉。石橋忍月の子。長崎市生れ。慶大卒。折口信夫に学び、その活動は古典から現代文学に及ぶ。著「私小説作家論」「芭蕉」「詩の自覚の歴史」など。文化勲章。(1907〜1988)

山本健吉

撮影:田沼武能

⇒やまもと【山本】

やまもと‐けんきち【山本健吉】

文芸評論家。本名、石橋貞吉。石橋忍月の子。長崎市生れ。慶大卒。折口信夫に学び、その活動は古典から現代文学に及ぶ。著「私小説作家論」「芭蕉」「詩の自覚の歴史」など。文化勲章。(1907〜1988)

山本健吉

撮影:田沼武能

⇒やまもと【山本】

やまもと‐ごんべえ【山本権兵衛】‥ヱ

軍人・政治家。薩摩藩士。海軍大将。近代海軍創設に尽力、日露戦争では海相。1913年首相となるが、翌年シーメンス事件により辞職。関東大震災の翌日、再び首相となるも、虎ノ門事件で引責辞職。海軍、また薩閥の巨頭とされた。伯爵。(1852〜1933)

山本権兵衛

提供:毎日新聞社

⇒やまもと【山本】

やまもと‐ごんべえ【山本権兵衛】‥ヱ

軍人・政治家。薩摩藩士。海軍大将。近代海軍創設に尽力、日露戦争では海相。1913年首相となるが、翌年シーメンス事件により辞職。関東大震災の翌日、再び首相となるも、虎ノ門事件で引責辞職。海軍、また薩閥の巨頭とされた。伯爵。(1852〜1933)

山本権兵衛

提供:毎日新聞社

⇒やまもと【山本】

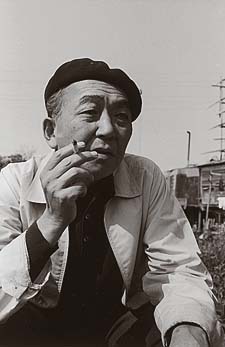

やまもと‐さつお【山本薩夫】‥ヲ

映画監督。鹿児島県生れ。社会派として知られる。作「真空地帯」「荷車の歌」「忍びの者」「戦争と人間」など。(1910〜1983)

山本薩夫

撮影:田村 茂

⇒やまもと【山本】

やまもと‐さつお【山本薩夫】‥ヲ

映画監督。鹿児島県生れ。社会派として知られる。作「真空地帯」「荷車の歌」「忍びの者」「戦争と人間」など。(1910〜1983)

山本薩夫

撮影:田村 茂

⇒やまもと【山本】

やまもと‐さねひこ【山本実彦】

出版人・政治家。鹿児島県生れ。新聞記者・東京毎日新聞社長を経て改造社を起こし、雑誌「改造」を発行。現代日本文学全集を刊行して円本のさきがけをなした。また、民政党代議士など。(1885〜1952)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐しゅうごろう【山本周五郎】‥シウ‥ラウ

小説家。本名、清水三十六さとむ。山梨県生れ。とり残された人間の哀歓を汲む技法と作風で大衆文学の地位を高めた。作「樅ノ木は残った」「青べか物語」「さぶ」など。(1903〜1967)

山本周五郎

撮影:林 忠彦

⇒やまもと【山本】

やまもと‐さねひこ【山本実彦】

出版人・政治家。鹿児島県生れ。新聞記者・東京毎日新聞社長を経て改造社を起こし、雑誌「改造」を発行。現代日本文学全集を刊行して円本のさきがけをなした。また、民政党代議士など。(1885〜1952)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐しゅうごろう【山本周五郎】‥シウ‥ラウ

小説家。本名、清水三十六さとむ。山梨県生れ。とり残された人間の哀歓を汲む技法と作風で大衆文学の地位を高めた。作「樅ノ木は残った」「青べか物語」「さぶ」など。(1903〜1967)

山本周五郎

撮影:林 忠彦

⇒やまもと【山本】

やまもと‐せんじ【山本宣治】‥ヂ

生物学者・社会運動家。京都生れ。東大卒。産児制限運動から無産運動に入り、1928年、最初の普通選挙に労農党から出て、当選。治安維持法の改悪に反対し、右翼により刺殺。著「恋愛革命」「産児調節論」など。(1889〜1929)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐たきのすけ【山本滝之助】

社会教育家。広島県生れ。地域青年団の組織化に実践的・指導的役割を果たす。著「田舎青年」など。(1873〜1931)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐たつろう【山本達郎】‥ラウ

東洋史学者。東京生れ。東大卒、同教授。ベトナム史を研究、日本の東南アジア研究に先鞭をつけた。著「安南史研究」「東南アジアの宗教と政治」など。文化勲章。(1910〜2001)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐ちょうごろう【山本長五郎】‥チヤウ‥ラウ

(→)清水次郎長しみずのじろちょうの本名。

⇒やまもと【山本】

やまもと‐とうじろう【山本東次郎】‥ラウ

狂言役者。大蔵流の家の当主の通り名。

①(初世)本名、則正のりまさ。江戸生れ。豊後の岡藩士。1878年(明治11)以降、東京で活動。隠居名、東あずま。(1836〜1902)

②(3世)本名、則重のりしげ。大分県生れ。2世の養子。(1898〜1964)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐とよいち【山本豊市】

彫刻家。東京生れ。本名、豊。東京芸大教授。戸張孤雁・マイヨールに師事。乾漆技法を研究、現代の技法として蘇らせた。作「エチュード」。(1899〜1987)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐は【山元派】

浄土真宗十派の一つ。福井県鯖江市証誠寺しょうじょうじを本山とする。越前三門徒の一派で、もと本願寺派に属したが、1878年(明治11)独立。さんげんは。

やまもと‐ほうすい【山本芳翠】‥ハウ‥

洋画家。本名、為之助。美濃出身。京都で南画を学び、のち洋画に転じ、渡仏後、生巧館画塾を開き、明治美術会・白馬会に参加。門下に藤島武二らがいる。(1850〜1906)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐ほくざん【山本北山】

江戸後期の儒学者・漢詩人。名は信有。江戸の人。折衷学派の井上金峨の門下。「作詩志彀さくししこう」を著して、古文辞学を批判し、宋詩風勃興の機運を作る。著「孝経楼詩話」など。(1752〜1812)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐やすえ【山本安英】

新劇女優。本名、千代。東京生れ。1924年(大正13)築地小劇場に参加、第二次大戦後は「ぶどうの会」を経て「山本安英の会」を主宰。「女人哀詞」「夕鶴」「子午線の祀り」などに主演。(1906〜1993)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐ゆうぞう【山本有三】‥イウザウ

小説家・劇作家。本名、勇造。栃木県生れ。東大卒。広い社会的視野から最善を尽くした人生を肯定的に描く。小説「波」「真実一路」「路傍の石」、戯曲「生命の冠」「同志の人々」など。文化勲章。(1887〜1974)

山本有三

撮影:田沼武能

⇒やまもと【山本】

やまもと‐せんじ【山本宣治】‥ヂ

生物学者・社会運動家。京都生れ。東大卒。産児制限運動から無産運動に入り、1928年、最初の普通選挙に労農党から出て、当選。治安維持法の改悪に反対し、右翼により刺殺。著「恋愛革命」「産児調節論」など。(1889〜1929)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐たきのすけ【山本滝之助】

社会教育家。広島県生れ。地域青年団の組織化に実践的・指導的役割を果たす。著「田舎青年」など。(1873〜1931)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐たつろう【山本達郎】‥ラウ

東洋史学者。東京生れ。東大卒、同教授。ベトナム史を研究、日本の東南アジア研究に先鞭をつけた。著「安南史研究」「東南アジアの宗教と政治」など。文化勲章。(1910〜2001)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐ちょうごろう【山本長五郎】‥チヤウ‥ラウ

(→)清水次郎長しみずのじろちょうの本名。

⇒やまもと【山本】

やまもと‐とうじろう【山本東次郎】‥ラウ

狂言役者。大蔵流の家の当主の通り名。

①(初世)本名、則正のりまさ。江戸生れ。豊後の岡藩士。1878年(明治11)以降、東京で活動。隠居名、東あずま。(1836〜1902)

②(3世)本名、則重のりしげ。大分県生れ。2世の養子。(1898〜1964)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐とよいち【山本豊市】

彫刻家。東京生れ。本名、豊。東京芸大教授。戸張孤雁・マイヨールに師事。乾漆技法を研究、現代の技法として蘇らせた。作「エチュード」。(1899〜1987)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐は【山元派】

浄土真宗十派の一つ。福井県鯖江市証誠寺しょうじょうじを本山とする。越前三門徒の一派で、もと本願寺派に属したが、1878年(明治11)独立。さんげんは。

やまもと‐ほうすい【山本芳翠】‥ハウ‥

洋画家。本名、為之助。美濃出身。京都で南画を学び、のち洋画に転じ、渡仏後、生巧館画塾を開き、明治美術会・白馬会に参加。門下に藤島武二らがいる。(1850〜1906)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐ほくざん【山本北山】

江戸後期の儒学者・漢詩人。名は信有。江戸の人。折衷学派の井上金峨の門下。「作詩志彀さくししこう」を著して、古文辞学を批判し、宋詩風勃興の機運を作る。著「孝経楼詩話」など。(1752〜1812)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐やすえ【山本安英】

新劇女優。本名、千代。東京生れ。1924年(大正13)築地小劇場に参加、第二次大戦後は「ぶどうの会」を経て「山本安英の会」を主宰。「女人哀詞」「夕鶴」「子午線の祀り」などに主演。(1906〜1993)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐ゆうぞう【山本有三】‥イウザウ

小説家・劇作家。本名、勇造。栃木県生れ。東大卒。広い社会的視野から最善を尽くした人生を肯定的に描く。小説「波」「真実一路」「路傍の石」、戯曲「生命の冠」「同志の人々」など。文化勲章。(1887〜1974)

山本有三

撮影:田沼武能

→作品:『路傍の石』

⇒やまもと【山本】

やまもと‐りょう【山本亮】‥リヤウ

農薬化学者。静岡県生れ。東北大卒。台北大学・東京農業大学教授。日本における農薬学の開拓者。殺虫剤ピレスリン等を研究。著「農薬学」。(1890〜1963)

⇒やまもと【山本】

やま‐もみじ【山紅葉】‥モミヂ

カエデ科の落葉高木。高さ約10メートル。葉は掌状に7〜9片に深裂。春、紅色の小花を開き、翼果を結ぶ。庭園樹イロハモミジの母種。

やま‐もも【山桃】

ヤマモモ科の常緑高木。高さ5〜10メートル。雌雄異株。春、帯黄紅色の小花を密生、のち紫紅色の集合果を結ぶ。日本の暖地に自生し、街路樹としても植栽。木材は種々の用材に、果実は食用、樹皮は褐色の染料。漢名、楊梅。〈[季]夏〉。〈本草和名〉

やまもも

→作品:『路傍の石』

⇒やまもと【山本】

やまもと‐りょう【山本亮】‥リヤウ

農薬化学者。静岡県生れ。東北大卒。台北大学・東京農業大学教授。日本における農薬学の開拓者。殺虫剤ピレスリン等を研究。著「農薬学」。(1890〜1963)

⇒やまもと【山本】

やま‐もみじ【山紅葉】‥モミヂ

カエデ科の落葉高木。高さ約10メートル。葉は掌状に7〜9片に深裂。春、紅色の小花を開き、翼果を結ぶ。庭園樹イロハモミジの母種。

やま‐もも【山桃】

ヤマモモ科の常緑高木。高さ5〜10メートル。雌雄異株。春、帯黄紅色の小花を密生、のち紫紅色の集合果を結ぶ。日本の暖地に自生し、街路樹としても植栽。木材は種々の用材に、果実は食用、樹皮は褐色の染料。漢名、楊梅。〈[季]夏〉。〈本草和名〉

やまもも

ヤマモモ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

ヤマモモ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

やま‐もり【山守】

山を守ること。また、その人。山番。万葉集6「―居すゑ守るとふ山に入らずは止まじ」↔道守ちもり

やま‐もり【山盛り】

山のように高く盛ること。また、そのもの。「―の飯」

やま‐やき【山焼き】

春、草をよく萌え出させるために、山の枯草などを焼くこと。奈良、若草山の行事はその代表。〈[季]春〉

やま‐やく【山役】

「山年貢やまねんぐ」参照。

やま‐やけ【山焼け】

山が焼けること。山火事。

やまや‐どうふ【山屋豆腐】

江戸吉原揚屋町の山屋で売った吉原名物の豆腐。文武二道万石通「―は一丁で南一」

やま‐やま【山山】

①あの山この山。多くの山。

②物事や程度の多いさま。この上もないさま。たくさん。「言いたいことは―ある」

③(そうしたいが実際はできない場合に用いて)是非ともと切望するさま。「欲しいのは―だが」

④せいぜい。限度。「5000円が―だ」

やまやま‐いり【山山入】

「出入」の当て字。商家では縁起をかついで、出入帳を山山入帳と書いた。

やま‐ゆき【山雪】

日本海側の山沿いや山間部に降る大量の雪。

やま‐ゆり【山百合】

ユリの一種。中部以北の山野に自生。また、観賞用に栽培。茎の高さ約1メートル。夏、茎頂に、白色で内面に赤褐色の斑点のある大形・有香の花を開く。球形の鱗茎は食用、料理ユリともいう。万葉集の「さゆり」をヤマユリに当てる説もある。エイザンユリ・ハコネユリなど自生地ごとの異名が多い。〈[季]夏〉

ヤマユリ

撮影:関戸 勇

やま‐もり【山守】

山を守ること。また、その人。山番。万葉集6「―居すゑ守るとふ山に入らずは止まじ」↔道守ちもり

やま‐もり【山盛り】

山のように高く盛ること。また、そのもの。「―の飯」

やま‐やき【山焼き】

春、草をよく萌え出させるために、山の枯草などを焼くこと。奈良、若草山の行事はその代表。〈[季]春〉

やま‐やく【山役】

「山年貢やまねんぐ」参照。

やま‐やけ【山焼け】

山が焼けること。山火事。

やまや‐どうふ【山屋豆腐】

江戸吉原揚屋町の山屋で売った吉原名物の豆腐。文武二道万石通「―は一丁で南一」

やま‐やま【山山】

①あの山この山。多くの山。

②物事や程度の多いさま。この上もないさま。たくさん。「言いたいことは―ある」

③(そうしたいが実際はできない場合に用いて)是非ともと切望するさま。「欲しいのは―だが」

④せいぜい。限度。「5000円が―だ」

やまやま‐いり【山山入】

「出入」の当て字。商家では縁起をかついで、出入帳を山山入帳と書いた。

やま‐ゆき【山雪】

日本海側の山沿いや山間部に降る大量の雪。

やま‐ゆり【山百合】

ユリの一種。中部以北の山野に自生。また、観賞用に栽培。茎の高さ約1メートル。夏、茎頂に、白色で内面に赤褐色の斑点のある大形・有香の花を開く。球形の鱗茎は食用、料理ユリともいう。万葉集の「さゆり」をヤマユリに当てる説もある。エイザンユリ・ハコネユリなど自生地ごとの異名が多い。〈[季]夏〉

ヤマユリ

撮影:関戸 勇

やま‐よい【山酔い】‥ヨヒ

高所における空気の稀薄による病。高山病。山迷い。行酔ゆきよい。

やま‐よい【山酔い】‥ヨヒ

高所における空気の稀薄による病。高山病。山迷い。行酔ゆきよい。

やま‐のぼり【山登り】

山に登ること。登山。

やま‐ば【山場】

物事の絶頂。また、最も重要な場面。やま。「勝負は―を迎えた」

やま‐はい【山廃】

日本酒の醸造で、蒸米むしまいを潰す山卸おろし作業を廃止した製法。また、そうして造った酒。「―仕込み」

やま‐ばかま【山袴】

仕事をする時に用いる袴。もんぺ・たっつけの類。

山袴(栃木)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

やま‐のぼり【山登り】

山に登ること。登山。

やま‐ば【山場】

物事の絶頂。また、最も重要な場面。やま。「勝負は―を迎えた」

やま‐はい【山廃】

日本酒の醸造で、蒸米むしまいを潰す山卸おろし作業を廃止した製法。また、そうして造った酒。「―仕込み」

やま‐ばかま【山袴】

仕事をする時に用いる袴。もんぺ・たっつけの類。

山袴(栃木)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

やま‐はぎ【山萩】

マメ科の落葉低木。山野に最も普通にあるハギ。夏から秋にかけ紫紅色の蝶形花を開く。観賞用に栽培。〈[季]秋〉

やまはぎ

やま‐はぎ【山萩】

マメ科の落葉低木。山野に最も普通にあるハギ。夏から秋にかけ紫紅色の蝶形花を開く。観賞用に栽培。〈[季]秋〉

やまはぎ

やま‐はた【山畑】

山にある畑。山間の畑。↔野畑

やま‐はだ【山肌・山膚】

山の表面。

やま‐ばち【山蜂】

スズメバチの類の俗称。

やま‐はっか【山薄荷】‥ハク‥

シソ科の多年草。山野に普通。高さ30〜50センチメートル。葉は卵形で周囲に切れ込みがある。秋、紫色の唇形花を多数付けた穂を出す。ハッカに似るが香気はない。

やま‐ばと【山鳩】

山にすむハト。キジバト・アオバトなど。〈倭名類聚鈔18〉↔家鳩。

⇒やまばと‐いろ【山鳩色】

やまばと‐いろ【山鳩色】

青みがかった黄色。また、くすんだ青緑色とも。

Munsell color system: 5GY5/1.5

⇒やま‐ばと【山鳩】

やま‐はね【山跳ね】

坑道を掘削中、岩盤中の蓄積されたゆがみが急激に放出され、大音響とともに岩が飛散すること。岩跳ね。

やまば‐はぐるま【山歯歯車】

ねじれ方向が反対の二つの斜歯はすば歯車が一体に組み合わさった形の歯車。歯の形が山形をなす。山形螺旋らせん歯車。ダブルヘリカル‐ギア。→歯車(図)

やま‐ははこ【山母子】

キク科の多年草。ハハコグサとは別属。中部以北の山地草原に生え、高さ約50センチメートル。葉は線形で、濃緑色、光沢がある。葉の裏や茎に白毛を密生。夏、白色の総苞に黄芯の小さな頭状花を多数集めて開く。乾燥させてドライ‐フラワーを作る。

やま‐ばん【山番】

山の番人。山守。

やま‐ばんし【山半紙】

武蔵国秩父郡・比企郡などで産出した粗末な半紙。洒落本、辰巳之園「―を出して鼻をかむ」

やま‐はんのき【山榛】

カバノキ科の落葉高木。山地に自生。高さ17メートルに達し、葉は大形で円形、切れ込みがある。春、葉に先立って尾状の花穂を出し、紫褐色の細かい花を密生。雌雄異花。果実は褐色、楕円形。果実・樹皮はタンニンに富み、染料とする。材は器具材・土木材とする。

やま‐び【山傍】

山のほとり。やまべ。万葉集14「霞ゐる富士の―に」

やま‐びこ【山彦】

①山の神。山霊。曾丹集「―に紅葉を風のたむけつるかな」

②山や谷などで、声・音の反響すること。こだま。万葉集8「―の相響とよむまで妻恋ひに」。「―が答える」

やま‐ひだ【山襞】

山がひだのように波打って見えるところ。

やま‐びと【山人】

①山に住む人。山里の人。万葉集20「あしひきの山に行きけむ―の」

②きこりなど、山に働く人。やまがつ。古今和歌集神遊歌「―と人も見るがに山鬘せよ」

③仙人。〈日葡辞書〉

④薫物たきものの名。盧橘ろきつ。

やま‐ひめ【山姫】

①山を守り、山をつかさどる女神。千載和歌集秋「―に千重の錦をたむけても」

②〔植〕アケビの異称。〈[季]秋〉

やま‐びらき【山開き】

①山をきりひらいて新たに路を設けること。

②禁を解いて、その年に初めて登山を許すこと。〈[季]夏〉。「富士の―」

③江戸時代、毎年陰暦3月21日から28日(一説に4月15日)まで江戸深川の富岡八幡宮別当永代寺の山門を開いて、庭の見物を許したこと。特にその初日の称。

やま‐びる【山蛭】

顎蛭あごびる目のヒル。茶褐色、中形のヒルで、本州以南の山間湿地また樹上にすみ、活発に人畜に吸着して血を吸う。〈[季]夏〉

やま‐びわ【山枇杷】‥ビハ

アワブキ科の常緑高木。暖地の山地に生え、高さ7メートル内外。葉はビワに似、革質。夏、白色の細花を多数開き、果実は赤く球形。材は堅く、鎌などの柄、天秤棒などにする。

やま‐ぶか・い【山深い】

〔形〕

山を分け入った奥の方にある。「―・い集落」

やま‐ぶき【山吹・款冬】

①バラ科の落葉低木。茎は緑色で根本から分かれる。春、鮮黄色の5弁花を開く。一重のものは山野に自生し、八重のものは庭園に栽植。茎の髄を山吹髄といい、玩具などに用いる。鏡草。漢名、棣棠。〈[季]春〉。万葉集17「鶯の来鳴く―」

ヤマブキ

撮影:関戸 勇

やま‐はた【山畑】

山にある畑。山間の畑。↔野畑

やま‐はだ【山肌・山膚】

山の表面。

やま‐ばち【山蜂】

スズメバチの類の俗称。

やま‐はっか【山薄荷】‥ハク‥

シソ科の多年草。山野に普通。高さ30〜50センチメートル。葉は卵形で周囲に切れ込みがある。秋、紫色の唇形花を多数付けた穂を出す。ハッカに似るが香気はない。

やま‐ばと【山鳩】

山にすむハト。キジバト・アオバトなど。〈倭名類聚鈔18〉↔家鳩。

⇒やまばと‐いろ【山鳩色】

やまばと‐いろ【山鳩色】

青みがかった黄色。また、くすんだ青緑色とも。

Munsell color system: 5GY5/1.5

⇒やま‐ばと【山鳩】

やま‐はね【山跳ね】

坑道を掘削中、岩盤中の蓄積されたゆがみが急激に放出され、大音響とともに岩が飛散すること。岩跳ね。

やまば‐はぐるま【山歯歯車】

ねじれ方向が反対の二つの斜歯はすば歯車が一体に組み合わさった形の歯車。歯の形が山形をなす。山形螺旋らせん歯車。ダブルヘリカル‐ギア。→歯車(図)

やま‐ははこ【山母子】

キク科の多年草。ハハコグサとは別属。中部以北の山地草原に生え、高さ約50センチメートル。葉は線形で、濃緑色、光沢がある。葉の裏や茎に白毛を密生。夏、白色の総苞に黄芯の小さな頭状花を多数集めて開く。乾燥させてドライ‐フラワーを作る。

やま‐ばん【山番】

山の番人。山守。

やま‐ばんし【山半紙】

武蔵国秩父郡・比企郡などで産出した粗末な半紙。洒落本、辰巳之園「―を出して鼻をかむ」

やま‐はんのき【山榛】

カバノキ科の落葉高木。山地に自生。高さ17メートルに達し、葉は大形で円形、切れ込みがある。春、葉に先立って尾状の花穂を出し、紫褐色の細かい花を密生。雌雄異花。果実は褐色、楕円形。果実・樹皮はタンニンに富み、染料とする。材は器具材・土木材とする。

やま‐び【山傍】

山のほとり。やまべ。万葉集14「霞ゐる富士の―に」

やま‐びこ【山彦】

①山の神。山霊。曾丹集「―に紅葉を風のたむけつるかな」

②山や谷などで、声・音の反響すること。こだま。万葉集8「―の相響とよむまで妻恋ひに」。「―が答える」

やま‐ひだ【山襞】

山がひだのように波打って見えるところ。

やま‐びと【山人】

①山に住む人。山里の人。万葉集20「あしひきの山に行きけむ―の」

②きこりなど、山に働く人。やまがつ。古今和歌集神遊歌「―と人も見るがに山鬘せよ」

③仙人。〈日葡辞書〉

④薫物たきものの名。盧橘ろきつ。

やま‐ひめ【山姫】

①山を守り、山をつかさどる女神。千載和歌集秋「―に千重の錦をたむけても」

②〔植〕アケビの異称。〈[季]秋〉

やま‐びらき【山開き】

①山をきりひらいて新たに路を設けること。

②禁を解いて、その年に初めて登山を許すこと。〈[季]夏〉。「富士の―」

③江戸時代、毎年陰暦3月21日から28日(一説に4月15日)まで江戸深川の富岡八幡宮別当永代寺の山門を開いて、庭の見物を許したこと。特にその初日の称。

やま‐びる【山蛭】

顎蛭あごびる目のヒル。茶褐色、中形のヒルで、本州以南の山間湿地また樹上にすみ、活発に人畜に吸着して血を吸う。〈[季]夏〉

やま‐びわ【山枇杷】‥ビハ

アワブキ科の常緑高木。暖地の山地に生え、高さ7メートル内外。葉はビワに似、革質。夏、白色の細花を多数開き、果実は赤く球形。材は堅く、鎌などの柄、天秤棒などにする。

やま‐ぶか・い【山深い】

〔形〕

山を分け入った奥の方にある。「―・い集落」

やま‐ぶき【山吹・款冬】

①バラ科の落葉低木。茎は緑色で根本から分かれる。春、鮮黄色の5弁花を開く。一重のものは山野に自生し、八重のものは庭園に栽植。茎の髄を山吹髄といい、玩具などに用いる。鏡草。漢名、棣棠。〈[季]春〉。万葉集17「鶯の来鳴く―」

ヤマブキ

撮影:関戸 勇

②山吹色の略。

③(山吹色であるからいう)金貨。大判や小判。転じて、一般に金銭をいう。

④鉱山で、採取した鉱石を溶かして金・銀・銅などを吹き分けること。また、吹き分けたもの。

⑤鮒ふなのこと。〈日葡辞書〉

⑥(女房詞)白酒。〈日葡辞書〉

⇒やまぶき‐いろ【山吹色】

⇒やまぶき‐おり【山吹織】

⇒やまぶき‐がさね【山吹襲】

⇒やまぶき‐しょうま【山吹升麻】

⇒やまぶき‐そう【山吹草】

⇒やまぶき‐でっぽう【山吹鉄砲】

⇒やまぶき‐におい【山吹匂】

やま‐ぶき【山蕗】

①山間に生える蕗。

②ツワブキの別称。

やまぶき‐いろ【山吹色】

①やや赤味のある黄色。こがねいろ。

Munsell color system: 10YR7.5/13

②大判・小判など、金貨の異称。

⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】

やまぶき‐おり【山吹織】

経たてに絹糸、緯よこにガス糸または木綿糸を用いて織った大紋繻子織の一種。

⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】

やまぶき‐がさね【山吹襲】

襲かさねの色目。(→)花山吹はなやまぶきに同じ。

⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】

やまぶき‐しょうま【山吹升麻】

バラ科の多年草。山地に普通。茎は直立して高さ約1メートル、葉は複葉、小葉はヤマブキの葉に似る。雌雄異株。春から夏にかけて多数の小白花を総状につけ、小さい蒴果さくかを結ぶ。若芽を食用。

⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】

やまぶき‐そう【山吹草】‥サウ

ケシ科の多年草。山地の林下に自生。高さ約30センチメートル。葉は羽状複葉。茎・葉は黄色の汁を含む。4〜5月頃、直径3センチメートルほどのヤマブキに似た鮮黄色の4弁の美花を開く。クサヤマブキ。〈[季]春〉

⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】

やまぶき‐でっぽう【山吹鉄砲】‥パウ

玩具の一つ。篠竹ささたけなどを切って筒にし、一端に山吹の髄をちぎって丸めたものを詰め、他端から棒で強く押し出すと「ぽん」と音がして山吹が飛び出すもの。

⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】

やまぶき‐におい【山吹匂】‥ニホヒ

女房の装束しょうぞくなどの襲かさねの色目。「雅亮装束抄」によれば、上を山吹色、以下順に色を薄くした衣きぬで、下に青い単ひとえを着る。春、用いる。

⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】

やま‐ふじ【山藤】‥フヂ

マメ科の蔓性落葉木本。山地に自生し、蔓は左巻き、葉は羽状複葉。小葉は卵形でとがり、フジに似るが、裏面に帯白色の細毛がある。4月頃、新葉とともに鮮紫色の大きな蝶形花を総状につけ、香気が高い。観賞用にも植栽。ノフジ。〈[季]春〉

ヤマフジ

撮影:関戸 勇

②山吹色の略。

③(山吹色であるからいう)金貨。大判や小判。転じて、一般に金銭をいう。

④鉱山で、採取した鉱石を溶かして金・銀・銅などを吹き分けること。また、吹き分けたもの。

⑤鮒ふなのこと。〈日葡辞書〉

⑥(女房詞)白酒。〈日葡辞書〉

⇒やまぶき‐いろ【山吹色】

⇒やまぶき‐おり【山吹織】

⇒やまぶき‐がさね【山吹襲】

⇒やまぶき‐しょうま【山吹升麻】

⇒やまぶき‐そう【山吹草】

⇒やまぶき‐でっぽう【山吹鉄砲】

⇒やまぶき‐におい【山吹匂】

やま‐ぶき【山蕗】

①山間に生える蕗。

②ツワブキの別称。

やまぶき‐いろ【山吹色】

①やや赤味のある黄色。こがねいろ。

Munsell color system: 10YR7.5/13

②大判・小判など、金貨の異称。

⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】

やまぶき‐おり【山吹織】

経たてに絹糸、緯よこにガス糸または木綿糸を用いて織った大紋繻子織の一種。

⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】

やまぶき‐がさね【山吹襲】

襲かさねの色目。(→)花山吹はなやまぶきに同じ。

⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】

やまぶき‐しょうま【山吹升麻】

バラ科の多年草。山地に普通。茎は直立して高さ約1メートル、葉は複葉、小葉はヤマブキの葉に似る。雌雄異株。春から夏にかけて多数の小白花を総状につけ、小さい蒴果さくかを結ぶ。若芽を食用。

⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】

やまぶき‐そう【山吹草】‥サウ

ケシ科の多年草。山地の林下に自生。高さ約30センチメートル。葉は羽状複葉。茎・葉は黄色の汁を含む。4〜5月頃、直径3センチメートルほどのヤマブキに似た鮮黄色の4弁の美花を開く。クサヤマブキ。〈[季]春〉

⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】

やまぶき‐でっぽう【山吹鉄砲】‥パウ

玩具の一つ。篠竹ささたけなどを切って筒にし、一端に山吹の髄をちぎって丸めたものを詰め、他端から棒で強く押し出すと「ぽん」と音がして山吹が飛び出すもの。

⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】

やまぶき‐におい【山吹匂】‥ニホヒ

女房の装束しょうぞくなどの襲かさねの色目。「雅亮装束抄」によれば、上を山吹色、以下順に色を薄くした衣きぬで、下に青い単ひとえを着る。春、用いる。

⇒やま‐ぶき【山吹・款冬】

やま‐ふじ【山藤】‥フヂ

マメ科の蔓性落葉木本。山地に自生し、蔓は左巻き、葉は羽状複葉。小葉は卵形でとがり、フジに似るが、裏面に帯白色の細毛がある。4月頃、新葉とともに鮮紫色の大きな蝶形花を総状につけ、香気が高い。観賞用にも植栽。ノフジ。〈[季]春〉

ヤマフジ

撮影:関戸 勇

やま‐ぶし【山伏・山臥】

①山野に野宿すること。世をのがれて山中に住むこと。拾遺和歌集雑「―も野ぶしもかくて試みつ」

②仏道修行のために山野に起臥する僧。野ぶし。宇津保物語忠乞「―に問ふ、いづこに住み給ふ行ひ人ぞ」

③修験者しゅげんじゃの別称。「―の峰入り」

⇒やまぶし‐ごころ【山伏心】

⇒やまぶし‐たけ【山伏茸】

⇒やまぶし‐どう【山伏道】

やまぶし‐ごころ【山伏心】

山伏の心。山伏のような心。ひじりごころ。道心。源氏物語浮舟「ひじりだつといひながら、こよなかりける―かな」

⇒やま‐ぶし【山伏・山臥】

やまぶし‐たけ【山伏茸】

担子菌類のきのこ。秋、カシ・ブナなどの枯木に生え、白色塊状で無数の細い針を密生。外観はハリネズミに似て、直径20センチメートルに達する。山伏が蓑みのを着た姿になぞらえる。食用。ハリセンボン。ウサギタケ。

⇒やま‐ぶし【山伏・山臥】

やまぶし‐どう【山伏道】‥ダウ

修験道しゅげんどうの別称。

⇒やま‐ぶし【山伏・山臥】

やま‐ぶどう【山葡萄】‥ダウ

ブドウ科の蔓性落葉低木。各地の山地に自生。茎は長さ数メートルになる。葉は心臓形で浅く3〜5裂、裏面に茶褐色の綿毛を密生。夏、黄緑色の小花を円錐花序につける。黒い球形のブドウに似た液果は食用・葡萄酒とする。〈[季]秋〉

ヤマブドウ

撮影:関戸 勇

やま‐ぶし【山伏・山臥】

①山野に野宿すること。世をのがれて山中に住むこと。拾遺和歌集雑「―も野ぶしもかくて試みつ」

②仏道修行のために山野に起臥する僧。野ぶし。宇津保物語忠乞「―に問ふ、いづこに住み給ふ行ひ人ぞ」

③修験者しゅげんじゃの別称。「―の峰入り」

⇒やまぶし‐ごころ【山伏心】

⇒やまぶし‐たけ【山伏茸】

⇒やまぶし‐どう【山伏道】

やまぶし‐ごころ【山伏心】

山伏の心。山伏のような心。ひじりごころ。道心。源氏物語浮舟「ひじりだつといひながら、こよなかりける―かな」

⇒やま‐ぶし【山伏・山臥】

やまぶし‐たけ【山伏茸】

担子菌類のきのこ。秋、カシ・ブナなどの枯木に生え、白色塊状で無数の細い針を密生。外観はハリネズミに似て、直径20センチメートルに達する。山伏が蓑みのを着た姿になぞらえる。食用。ハリセンボン。ウサギタケ。

⇒やま‐ぶし【山伏・山臥】

やまぶし‐どう【山伏道】‥ダウ

修験道しゅげんどうの別称。

⇒やま‐ぶし【山伏・山臥】

やま‐ぶどう【山葡萄】‥ダウ

ブドウ科の蔓性落葉低木。各地の山地に自生。茎は長さ数メートルになる。葉は心臓形で浅く3〜5裂、裏面に茶褐色の綿毛を密生。夏、黄緑色の小花を円錐花序につける。黒い球形のブドウに似た液果は食用・葡萄酒とする。〈[季]秋〉

ヤマブドウ

撮影:関戸 勇

ヤマブドウ(実)

撮影:関戸 勇

ヤマブドウ(実)

撮影:関戸 勇

やま‐ふところ【山懐】

山間がくぼまって懐のように入りこんでいる所。宇津保物語俊蔭「世の中の人も詣で来通はぬ―に」

やま‐ふふき【槖吾】

ツワブキの古名。〈本草和名〉

やま‐ぶみ【山踏み】

山路を踏んで行くこと。山歩き。特に、山々の社寺を巡拝することにいう。宇津保物語貴宮「―し給へる年にこそあれ」

やまべ

(方言)関東ではオイカワを、北海道・東北ではヤマメをいう。〈[季]夏〉

やま‐べ【山辺】

(古くは清音)山のあたり。やまのべ。やまび。万葉集16「秋さりて―を行けば」

やま‐べ【山部】

大和政権で直轄領の山林を管理した品部しなべ。古事記中「此の御世に海部あまべ―山守部伊勢部を定め賜ひき」

やまべ【山部】

姓氏の一つ。

⇒やまべ‐の‐あかひと【山部赤人】

やまべ‐の‐あかひと【山部赤人】

奈良初期の万葉歌人。三十六歌仙の一人。古来、柿本人麻呂とともに歌聖と称。下級官吏として宮廷に仕えていたらしく、行幸供奉の作が多い。優美・清澄な自然を詠んだ代表的自然詩人。「田児の浦ゆ」の歌は有名。作歌年次736年(天平8)まで。後世、「山辺赤人」とも書く。生没年未詳。

⇒やまべ【山部】

やま‐へん【山偏】

漢字の偏の一つ。「峰」「崎」などの偏の「山」の称。

やま‐ほうし【山法師】‥ホフ‥

比叡山延暦寺の僧。特に、その僧兵をいう。平家物語1「賀茂川の水、双六の賽さい、―、是ぞわが心にかなはぬもの」→寺法師→奈良法師

やま‐ぼうし【山法師】‥ボフ‥

(「山帽子」とも書く)ミズキ科の落葉高木。山地に自生。高さ6〜10メートル。葉は楕円形。夏、細花を球状に密生し、その周囲の4枚の苞は白色卵形で大きく、花弁のようで美しい。果実は球状で紅色、食用。庭園樹とする。ヤマグワ。漢名、四照花。

ヤマボウシ(実)

撮影:関戸 勇

やま‐ふところ【山懐】

山間がくぼまって懐のように入りこんでいる所。宇津保物語俊蔭「世の中の人も詣で来通はぬ―に」

やま‐ふふき【槖吾】

ツワブキの古名。〈本草和名〉

やま‐ぶみ【山踏み】

山路を踏んで行くこと。山歩き。特に、山々の社寺を巡拝することにいう。宇津保物語貴宮「―し給へる年にこそあれ」

やまべ

(方言)関東ではオイカワを、北海道・東北ではヤマメをいう。〈[季]夏〉

やま‐べ【山辺】

(古くは清音)山のあたり。やまのべ。やまび。万葉集16「秋さりて―を行けば」

やま‐べ【山部】

大和政権で直轄領の山林を管理した品部しなべ。古事記中「此の御世に海部あまべ―山守部伊勢部を定め賜ひき」

やまべ【山部】

姓氏の一つ。

⇒やまべ‐の‐あかひと【山部赤人】

やまべ‐の‐あかひと【山部赤人】

奈良初期の万葉歌人。三十六歌仙の一人。古来、柿本人麻呂とともに歌聖と称。下級官吏として宮廷に仕えていたらしく、行幸供奉の作が多い。優美・清澄な自然を詠んだ代表的自然詩人。「田児の浦ゆ」の歌は有名。作歌年次736年(天平8)まで。後世、「山辺赤人」とも書く。生没年未詳。

⇒やまべ【山部】

やま‐へん【山偏】

漢字の偏の一つ。「峰」「崎」などの偏の「山」の称。

やま‐ほうし【山法師】‥ホフ‥

比叡山延暦寺の僧。特に、その僧兵をいう。平家物語1「賀茂川の水、双六の賽さい、―、是ぞわが心にかなはぬもの」→寺法師→奈良法師

やま‐ぼうし【山法師】‥ボフ‥

(「山帽子」とも書く)ミズキ科の落葉高木。山地に自生。高さ6〜10メートル。葉は楕円形。夏、細花を球状に密生し、その周囲の4枚の苞は白色卵形で大きく、花弁のようで美しい。果実は球状で紅色、食用。庭園樹とする。ヤマグワ。漢名、四照花。

ヤマボウシ(実)

撮影:関戸 勇

ヤマボウシ(花)

撮影:関戸 勇

ヤマボウシ(花)

撮影:関戸 勇

やま‐ぼくち【山火口】

キク科の多年草。西日本の山野に自生。高さ約1メートル。全体に綿毛があり、葉はゴボウに似る。秋、アザミに似た淡黄色または紅紫色の大きな頭状花をつけ、総苞片は針状で多数。根茎・若葉は食用、葉は煙草の代用、綿毛は火口ほくちに用いた。東日本には近似のオヤマボクチなどがある。やまごぼう。

やま‐ぼこ【山鉾】

山車だしの一種。屋台の上に山の形などの造物つくりものがあって、その上に鉾・薙刀なぎなたなどを立てたもの。京都の祇園会ぎおんえの山鉾は有名。やまほこ。ほこ。やま。〈[季]夏〉

やま‐ほど【山程】

積み上げられて山になるほどたくさんあること。「苦情が―来る」

やま‐ほととぎす【山杜鵑】

①山にすむホトトギス。山から来るホトトギス。また、単にホトトギスの称。〈[季]夏〉。万葉集18「―何か来鳴かぬ」

②〔植〕ユリ科の多年草。高さ50センチメートル内外、山地の樹下に生える。花は9月頃開き、6枚の花被片は白色紫斑、ホトトギス(植物)に似た形で上部の葉腋に数花ずつつく。

ヤマホトトギス

撮影:関戸 勇

やま‐ぼくち【山火口】

キク科の多年草。西日本の山野に自生。高さ約1メートル。全体に綿毛があり、葉はゴボウに似る。秋、アザミに似た淡黄色または紅紫色の大きな頭状花をつけ、総苞片は針状で多数。根茎・若葉は食用、葉は煙草の代用、綿毛は火口ほくちに用いた。東日本には近似のオヤマボクチなどがある。やまごぼう。

やま‐ぼこ【山鉾】

山車だしの一種。屋台の上に山の形などの造物つくりものがあって、その上に鉾・薙刀なぎなたなどを立てたもの。京都の祇園会ぎおんえの山鉾は有名。やまほこ。ほこ。やま。〈[季]夏〉

やま‐ほど【山程】

積み上げられて山になるほどたくさんあること。「苦情が―来る」

やま‐ほととぎす【山杜鵑】

①山にすむホトトギス。山から来るホトトギス。また、単にホトトギスの称。〈[季]夏〉。万葉集18「―何か来鳴かぬ」

②〔植〕ユリ科の多年草。高さ50センチメートル内外、山地の樹下に生える。花は9月頃開き、6枚の花被片は白色紫斑、ホトトギス(植物)に似た形で上部の葉腋に数花ずつつく。

ヤマホトトギス

撮影:関戸 勇

やま‐ほめ【山誉め】

正月初めて山に入って木を伐ること。供物を供えて山の神を祭る。

やま‐ま【山間】

山と山との間。やまあい。公任集「―のもみぢ葉数しあれば」

やま‐まく【山幕】

歌舞伎で、山の中腹を描いた幕。舞台の前面に吊る道具幕の一つ。

やま‐まつ【山松】

山に生えている松。野生の松。

やま‐まつり【山祭】

山を祭ること。山の神を祭ること。また、その祭。

やま‐まど【山窓】

①山家やまがのまど。さんそう。

②山の間。また、曇天の間に現れる隙間・明るみ。〈日葡辞書〉

やま‐まゆ【山眉】

山の端のほのかなさまを眉にたとえていう語。眉のような遠山。(藻塩草)

やま‐まゆ【山繭・天蚕】

ヤママユガ科のガ(蛾)。黄褐色ないし暗紫褐色、翅はねに眼状紋と黒褐色の条がある。大形で、開張約13センチメートル。幼虫は淡緑色で、体長約8センチメートル。クヌギ・ナラなどの葉を食い、黄緑色で楕円形の繭を作る。日本各地の山地に分布。ヤママユガ。天蚕てんさん。山蚕やまこ。〈[季]夏〉

ヤママユ(繭)

撮影:海野和男

やま‐ほめ【山誉め】

正月初めて山に入って木を伐ること。供物を供えて山の神を祭る。

やま‐ま【山間】

山と山との間。やまあい。公任集「―のもみぢ葉数しあれば」

やま‐まく【山幕】

歌舞伎で、山の中腹を描いた幕。舞台の前面に吊る道具幕の一つ。

やま‐まつ【山松】

山に生えている松。野生の松。

やま‐まつり【山祭】

山を祭ること。山の神を祭ること。また、その祭。

やま‐まど【山窓】

①山家やまがのまど。さんそう。

②山の間。また、曇天の間に現れる隙間・明るみ。〈日葡辞書〉

やま‐まゆ【山眉】

山の端のほのかなさまを眉にたとえていう語。眉のような遠山。(藻塩草)

やま‐まゆ【山繭・天蚕】

ヤママユガ科のガ(蛾)。黄褐色ないし暗紫褐色、翅はねに眼状紋と黒褐色の条がある。大形で、開張約13センチメートル。幼虫は淡緑色で、体長約8センチメートル。クヌギ・ナラなどの葉を食い、黄緑色で楕円形の繭を作る。日本各地の山地に分布。ヤママユガ。天蚕てんさん。山蚕やまこ。〈[季]夏〉

ヤママユ(繭)

撮影:海野和男

⇒やままゆ‐いと【山繭糸】

⇒やままゆ‐おり【山繭織】

⇒やままゆ‐つむぎ【山繭紬】

やままゆ‐いと【山繭糸】

山繭から採取した糸。繊維は太く、光沢・抗張力に富む。主として長野・広島両県に産する。

⇒やま‐まゆ【山繭・天蚕】

やままゆ‐おり【山繭織】

山繭糸を交ぜて織った織物。

⇒やま‐まゆ【山繭・天蚕】

やままゆ‐つむぎ【山繭紬】

山繭糸を用いて織った紬。

⇒やま‐まゆ【山繭・天蚕】

やま‐まよい【山迷い】‥マヨヒ

(→)「山酔い」に同じ。

やま‐み【山見】

①魚群などの動きを陸上の高所から見張ること。また、その役の人。魚見うおみ。

②航海で、船の位置を知るために山など陸上の目標を見ること。

やま‐みず【山水】‥ミヅ

①山と水。

②山から出る水。

③山と水との見える景色。

やま‐みち【山道】

①山中の道。やまじ。

②山形を横に二つ三つ連ねた形・模様。

③衣類の裏布を表へ出して、山道2の形に裾を作ること。染めたものもある。好色一代男6「裾も―に取るぞかし」

やま‐むけ【山向け】

神事に用いる用材や榊さかきなどを採るために山に入ること。やまけ。

やま‐むすめ【山娘】

スズメ目カラス科の鳥。カササギに似て全体青色。頭・頸は黒色、尾羽は長く各羽の先端に白斑があり、嘴くちばしと脚は赤色。籠鳥として飼養。台湾の特産。

やまむら【山村】

姓氏の一つ。

⇒やまむら‐ざ【山村座】

⇒やまむら‐さいすけ【山村才助】

⇒やまむら‐ぼちょう【山村暮鳥】

⇒やまむら‐りゅう【山村流】

やまむら‐ざ【山村座】

歌舞伎劇場。1642年(寛永19)山村小兵衛が木挽町5丁目に創立し、元禄期には江戸四座の一つとして栄えたが、1714年(正徳4)江島事件で廃絶。→江島。

⇒やまむら【山村】

やまむら‐さいすけ【山村才助】

江戸後期の蘭学者・地理学者。名は昌永。土浦藩士。当時の日本で入手できるかぎりの世界地理・世界史の知識を集大成、新井白石「采覧異言」、西川如見「四十二国人物図説」を訂正・増補し、また「西洋雑記」「印度志」「魯西亜国志」などを著す。(1770〜1807)

⇒やまむら【山村】

やまむら‐ぼちょう【山村暮鳥】‥テウ

詩人。本名、土田八九十はくじゅう。群馬県生れ。はじめ清新異風の詩調を見せたが、次第に人道的・牧歌的な作風に転じた。民衆詩の代表詩人。詩集「聖三稜玻璃せいさんりょうはり」「雲」など。(1884〜1924)

⇒やまむら【山村】

やまむら‐りゅう【山村流】‥リウ

上方舞の一流派。江戸後期の文化〜天保頃、上方歌舞伎の振付師初世山村友五郎(1781〜1844)が創始。

⇒やまむら【山村】

やまむろ【山室】

姓氏の一つ。

⇒やまむろ‐ぐんぺい【山室軍平】

やまむろ‐ぐんぺい【山室軍平】

宗教家。日本救世軍の創設者。岡山県の人。1895年(明治28)来日した救世軍に入り、キリスト教社会事業に貢献。(1872〜1940)

⇒やまむろ【山室】

やま‐め【鰥・寡】

(→)「やもめ」に同じ。栄華物語日蔭のかづら「大納言殿は―のやうにておはすれど」

やま‐め【山女】

サクラマスの稚魚ないし陸封魚の称。体側に黒色斑紋の並ぶ清楚な魚で、小朱点のないところがアマゴと異なる。西南日本では上流域のみに陸封されるが、東北地方では雌のほとんどが、北海道では雌雄が降海する。陸封魚は全長約20センチメートル。美味。ヤマベ。エノハ。

やまめ

⇒やままゆ‐いと【山繭糸】

⇒やままゆ‐おり【山繭織】

⇒やままゆ‐つむぎ【山繭紬】

やままゆ‐いと【山繭糸】

山繭から採取した糸。繊維は太く、光沢・抗張力に富む。主として長野・広島両県に産する。

⇒やま‐まゆ【山繭・天蚕】

やままゆ‐おり【山繭織】

山繭糸を交ぜて織った織物。

⇒やま‐まゆ【山繭・天蚕】

やままゆ‐つむぎ【山繭紬】

山繭糸を用いて織った紬。

⇒やま‐まゆ【山繭・天蚕】

やま‐まよい【山迷い】‥マヨヒ

(→)「山酔い」に同じ。

やま‐み【山見】

①魚群などの動きを陸上の高所から見張ること。また、その役の人。魚見うおみ。

②航海で、船の位置を知るために山など陸上の目標を見ること。

やま‐みず【山水】‥ミヅ

①山と水。

②山から出る水。

③山と水との見える景色。

やま‐みち【山道】

①山中の道。やまじ。

②山形を横に二つ三つ連ねた形・模様。

③衣類の裏布を表へ出して、山道2の形に裾を作ること。染めたものもある。好色一代男6「裾も―に取るぞかし」

やま‐むけ【山向け】

神事に用いる用材や榊さかきなどを採るために山に入ること。やまけ。

やま‐むすめ【山娘】

スズメ目カラス科の鳥。カササギに似て全体青色。頭・頸は黒色、尾羽は長く各羽の先端に白斑があり、嘴くちばしと脚は赤色。籠鳥として飼養。台湾の特産。

やまむら【山村】

姓氏の一つ。

⇒やまむら‐ざ【山村座】

⇒やまむら‐さいすけ【山村才助】

⇒やまむら‐ぼちょう【山村暮鳥】

⇒やまむら‐りゅう【山村流】

やまむら‐ざ【山村座】

歌舞伎劇場。1642年(寛永19)山村小兵衛が木挽町5丁目に創立し、元禄期には江戸四座の一つとして栄えたが、1714年(正徳4)江島事件で廃絶。→江島。

⇒やまむら【山村】

やまむら‐さいすけ【山村才助】

江戸後期の蘭学者・地理学者。名は昌永。土浦藩士。当時の日本で入手できるかぎりの世界地理・世界史の知識を集大成、新井白石「采覧異言」、西川如見「四十二国人物図説」を訂正・増補し、また「西洋雑記」「印度志」「魯西亜国志」などを著す。(1770〜1807)

⇒やまむら【山村】

やまむら‐ぼちょう【山村暮鳥】‥テウ

詩人。本名、土田八九十はくじゅう。群馬県生れ。はじめ清新異風の詩調を見せたが、次第に人道的・牧歌的な作風に転じた。民衆詩の代表詩人。詩集「聖三稜玻璃せいさんりょうはり」「雲」など。(1884〜1924)

⇒やまむら【山村】

やまむら‐りゅう【山村流】‥リウ

上方舞の一流派。江戸後期の文化〜天保頃、上方歌舞伎の振付師初世山村友五郎(1781〜1844)が創始。

⇒やまむら【山村】

やまむろ【山室】

姓氏の一つ。

⇒やまむろ‐ぐんぺい【山室軍平】

やまむろ‐ぐんぺい【山室軍平】

宗教家。日本救世軍の創設者。岡山県の人。1895年(明治28)来日した救世軍に入り、キリスト教社会事業に貢献。(1872〜1940)

⇒やまむろ【山室】

やま‐め【鰥・寡】

(→)「やもめ」に同じ。栄華物語日蔭のかづら「大納言殿は―のやうにておはすれど」

やま‐め【山女】

サクラマスの稚魚ないし陸封魚の称。体側に黒色斑紋の並ぶ清楚な魚で、小朱点のないところがアマゴと異なる。西南日本では上流域のみに陸封されるが、東北地方では雌のほとんどが、北海道では雌雄が降海する。陸封魚は全長約20センチメートル。美味。ヤマベ。エノハ。

やまめ

ヤマメ

提供:東京動物園協会

ヤマメ

提供:東京動物園協会

やま‐め【水蠆】

〔動〕(→)「やご」の別称。

やま‐めぐり【山巡り・山回り】

①山々をめぐること。

②山々の社寺を巡拝すること。詞花和歌集冬「もろともに―する時雨かな」

やま‐もえ【山燃え】

山に火災の起こること。山火事。

やま‐もがし【山もがし】

ヤマモガシ科の常緑小高木。高さ6メートル内外、暖地に自生。葉は狭い楕円形で、革質。夏、総状の花序に小4弁花を密生。楕円形の液果は秋に黒く熟する。カマノキ。

やま‐もち【山持ち】

山または鉱山を所有すること。また、その人。

やま‐もと【山下・山本・山元】

①山のふもと。新古今和歌集春「見渡せば―霞む水無瀬川」

②(「山元」と書く)

㋐山の持主。また、鉱山の経営者。

㋑山や鉱山・炭坑のある所。

やまもと【山本】

姓氏の一つ。

⇒やまもと‐いそろく【山本五十六】

⇒やまもと‐かけい【山本荷兮】

⇒やまもと‐かじろう【山本嘉次郎】

⇒やまもと‐かなえ【山本鼎】

⇒やまもと‐かんすけ【山本勘助】

⇒やまもと‐きゅうじん【山本丘人】

⇒やまもと‐けんきち【山本健吉】

⇒やまもと‐ごんべえ【山本権兵衛】

⇒やまもと‐さつお【山本薩夫】

⇒やまもと‐さねひこ【山本実彦】

⇒やまもと‐しゅうごろう【山本周五郎】

⇒やまもと‐せんじ【山本宣治】

⇒やまもと‐たきのすけ【山本滝之助】

⇒やまもと‐たつろう【山本達郎】

⇒やまもと‐ちょうごろう【山本長五郎】

⇒やまもと‐とうじろう【山本東次郎】

⇒やまもと‐とよいち【山本豊市】

⇒やまもと‐ほうすい【山本芳翠】

⇒やまもと‐ほくざん【山本北山】

⇒やまもと‐やすえ【山本安英】

⇒やまもと‐ゆうぞう【山本有三】

⇒やまもと‐りょう【山本亮】

やまもと‐いそろく【山本五十六】

軍人。新潟県生れ。海軍大将・元帥。太平洋戦争に連合艦隊司令長官として真珠湾攻撃などに成功したが、前線作戦指導中、ソロモン諸島ブーゲンヴィル島付近で搭乗機を撃墜され戦死。(1884〜1943)

山本五十六

提供:毎日新聞社

やま‐め【水蠆】

〔動〕(→)「やご」の別称。

やま‐めぐり【山巡り・山回り】

①山々をめぐること。

②山々の社寺を巡拝すること。詞花和歌集冬「もろともに―する時雨かな」

やま‐もえ【山燃え】

山に火災の起こること。山火事。

やま‐もがし【山もがし】

ヤマモガシ科の常緑小高木。高さ6メートル内外、暖地に自生。葉は狭い楕円形で、革質。夏、総状の花序に小4弁花を密生。楕円形の液果は秋に黒く熟する。カマノキ。

やま‐もち【山持ち】

山または鉱山を所有すること。また、その人。

やま‐もと【山下・山本・山元】

①山のふもと。新古今和歌集春「見渡せば―霞む水無瀬川」

②(「山元」と書く)

㋐山の持主。また、鉱山の経営者。

㋑山や鉱山・炭坑のある所。

やまもと【山本】

姓氏の一つ。

⇒やまもと‐いそろく【山本五十六】

⇒やまもと‐かけい【山本荷兮】

⇒やまもと‐かじろう【山本嘉次郎】

⇒やまもと‐かなえ【山本鼎】

⇒やまもと‐かんすけ【山本勘助】

⇒やまもと‐きゅうじん【山本丘人】

⇒やまもと‐けんきち【山本健吉】

⇒やまもと‐ごんべえ【山本権兵衛】

⇒やまもと‐さつお【山本薩夫】

⇒やまもと‐さねひこ【山本実彦】

⇒やまもと‐しゅうごろう【山本周五郎】

⇒やまもと‐せんじ【山本宣治】

⇒やまもと‐たきのすけ【山本滝之助】

⇒やまもと‐たつろう【山本達郎】

⇒やまもと‐ちょうごろう【山本長五郎】

⇒やまもと‐とうじろう【山本東次郎】

⇒やまもと‐とよいち【山本豊市】

⇒やまもと‐ほうすい【山本芳翠】

⇒やまもと‐ほくざん【山本北山】

⇒やまもと‐やすえ【山本安英】

⇒やまもと‐ゆうぞう【山本有三】

⇒やまもと‐りょう【山本亮】

やまもと‐いそろく【山本五十六】

軍人。新潟県生れ。海軍大将・元帥。太平洋戦争に連合艦隊司令長官として真珠湾攻撃などに成功したが、前線作戦指導中、ソロモン諸島ブーゲンヴィル島付近で搭乗機を撃墜され戦死。(1884〜1943)

山本五十六

提供:毎日新聞社

⇒やまもと【山本】

やまもと‐かけい【山本荷兮】

江戸中期の俳人。名は周知。名古屋の医師。芭蕉の門人。「冬の日」「春の日」「阿羅野」などを撰。尾張に蕉風を扶植。のち反蕉風的な「ひるねの種」などを編し、晩年は連歌に転向。(1648〜1716)

→作品抜粋(阿羅野)

→抜粋:『春の日』

→抜粋:『冬の日』

⇒やまもと【山本】

やまもと‐かじろう【山本嘉次郎】‥ラウ

映画監督・脚本家。東京生れ。作「綴方教室」「馬」「ハワイ・マレー沖海戦」など。(1902〜1974)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐かなえ【山本鼎】‥カナヘ

洋画家・版画家。岡崎生れ。東京美術学校卒。石井柏亭らと雑誌「方寸」を創刊。日本創作版画協会・日本農民美術研究所を設立。また、美術教育の分野で自由画運動を興す。作「サーニャ」など。(1882〜1946)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐かんすけ【山本勘助】

戦国時代の武将・兵法家。三河の人。独眼で隻脚といわれ、「甲陽軍鑑」によると、軍略に長じ、武田信玄の参謀をつとめ、川中島の戦に戦死したという。( 〜1561?)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐きゅうじん【山本丘人】‥キウ‥

日本画家。本名、正義。東京生れ。東京美術学校卒。松岡映丘に師事、風景画を得意とする。創造美術の結成に参加。作「狭霧野」など。文化勲章。(1900〜1986)

山本丘人

撮影:田沼武能

⇒やまもと【山本】

やまもと‐かけい【山本荷兮】

江戸中期の俳人。名は周知。名古屋の医師。芭蕉の門人。「冬の日」「春の日」「阿羅野」などを撰。尾張に蕉風を扶植。のち反蕉風的な「ひるねの種」などを編し、晩年は連歌に転向。(1648〜1716)

→作品抜粋(阿羅野)

→抜粋:『春の日』

→抜粋:『冬の日』

⇒やまもと【山本】

やまもと‐かじろう【山本嘉次郎】‥ラウ

映画監督・脚本家。東京生れ。作「綴方教室」「馬」「ハワイ・マレー沖海戦」など。(1902〜1974)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐かなえ【山本鼎】‥カナヘ

洋画家・版画家。岡崎生れ。東京美術学校卒。石井柏亭らと雑誌「方寸」を創刊。日本創作版画協会・日本農民美術研究所を設立。また、美術教育の分野で自由画運動を興す。作「サーニャ」など。(1882〜1946)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐かんすけ【山本勘助】

戦国時代の武将・兵法家。三河の人。独眼で隻脚といわれ、「甲陽軍鑑」によると、軍略に長じ、武田信玄の参謀をつとめ、川中島の戦に戦死したという。( 〜1561?)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐きゅうじん【山本丘人】‥キウ‥

日本画家。本名、正義。東京生れ。東京美術学校卒。松岡映丘に師事、風景画を得意とする。創造美術の結成に参加。作「狭霧野」など。文化勲章。(1900〜1986)

山本丘人

撮影:田沼武能

⇒やまもと【山本】

やまもと‐けんきち【山本健吉】

文芸評論家。本名、石橋貞吉。石橋忍月の子。長崎市生れ。慶大卒。折口信夫に学び、その活動は古典から現代文学に及ぶ。著「私小説作家論」「芭蕉」「詩の自覚の歴史」など。文化勲章。(1907〜1988)

山本健吉

撮影:田沼武能

⇒やまもと【山本】

やまもと‐けんきち【山本健吉】

文芸評論家。本名、石橋貞吉。石橋忍月の子。長崎市生れ。慶大卒。折口信夫に学び、その活動は古典から現代文学に及ぶ。著「私小説作家論」「芭蕉」「詩の自覚の歴史」など。文化勲章。(1907〜1988)

山本健吉

撮影:田沼武能

⇒やまもと【山本】

やまもと‐ごんべえ【山本権兵衛】‥ヱ

軍人・政治家。薩摩藩士。海軍大将。近代海軍創設に尽力、日露戦争では海相。1913年首相となるが、翌年シーメンス事件により辞職。関東大震災の翌日、再び首相となるも、虎ノ門事件で引責辞職。海軍、また薩閥の巨頭とされた。伯爵。(1852〜1933)

山本権兵衛

提供:毎日新聞社

⇒やまもと【山本】

やまもと‐ごんべえ【山本権兵衛】‥ヱ

軍人・政治家。薩摩藩士。海軍大将。近代海軍創設に尽力、日露戦争では海相。1913年首相となるが、翌年シーメンス事件により辞職。関東大震災の翌日、再び首相となるも、虎ノ門事件で引責辞職。海軍、また薩閥の巨頭とされた。伯爵。(1852〜1933)

山本権兵衛

提供:毎日新聞社

⇒やまもと【山本】

やまもと‐さつお【山本薩夫】‥ヲ

映画監督。鹿児島県生れ。社会派として知られる。作「真空地帯」「荷車の歌」「忍びの者」「戦争と人間」など。(1910〜1983)

山本薩夫

撮影:田村 茂

⇒やまもと【山本】

やまもと‐さつお【山本薩夫】‥ヲ

映画監督。鹿児島県生れ。社会派として知られる。作「真空地帯」「荷車の歌」「忍びの者」「戦争と人間」など。(1910〜1983)

山本薩夫

撮影:田村 茂

⇒やまもと【山本】

やまもと‐さねひこ【山本実彦】

出版人・政治家。鹿児島県生れ。新聞記者・東京毎日新聞社長を経て改造社を起こし、雑誌「改造」を発行。現代日本文学全集を刊行して円本のさきがけをなした。また、民政党代議士など。(1885〜1952)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐しゅうごろう【山本周五郎】‥シウ‥ラウ

小説家。本名、清水三十六さとむ。山梨県生れ。とり残された人間の哀歓を汲む技法と作風で大衆文学の地位を高めた。作「樅ノ木は残った」「青べか物語」「さぶ」など。(1903〜1967)

山本周五郎

撮影:林 忠彦

⇒やまもと【山本】

やまもと‐さねひこ【山本実彦】

出版人・政治家。鹿児島県生れ。新聞記者・東京毎日新聞社長を経て改造社を起こし、雑誌「改造」を発行。現代日本文学全集を刊行して円本のさきがけをなした。また、民政党代議士など。(1885〜1952)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐しゅうごろう【山本周五郎】‥シウ‥ラウ

小説家。本名、清水三十六さとむ。山梨県生れ。とり残された人間の哀歓を汲む技法と作風で大衆文学の地位を高めた。作「樅ノ木は残った」「青べか物語」「さぶ」など。(1903〜1967)

山本周五郎

撮影:林 忠彦

⇒やまもと【山本】

やまもと‐せんじ【山本宣治】‥ヂ

生物学者・社会運動家。京都生れ。東大卒。産児制限運動から無産運動に入り、1928年、最初の普通選挙に労農党から出て、当選。治安維持法の改悪に反対し、右翼により刺殺。著「恋愛革命」「産児調節論」など。(1889〜1929)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐たきのすけ【山本滝之助】

社会教育家。広島県生れ。地域青年団の組織化に実践的・指導的役割を果たす。著「田舎青年」など。(1873〜1931)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐たつろう【山本達郎】‥ラウ

東洋史学者。東京生れ。東大卒、同教授。ベトナム史を研究、日本の東南アジア研究に先鞭をつけた。著「安南史研究」「東南アジアの宗教と政治」など。文化勲章。(1910〜2001)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐ちょうごろう【山本長五郎】‥チヤウ‥ラウ

(→)清水次郎長しみずのじろちょうの本名。

⇒やまもと【山本】

やまもと‐とうじろう【山本東次郎】‥ラウ

狂言役者。大蔵流の家の当主の通り名。

①(初世)本名、則正のりまさ。江戸生れ。豊後の岡藩士。1878年(明治11)以降、東京で活動。隠居名、東あずま。(1836〜1902)

②(3世)本名、則重のりしげ。大分県生れ。2世の養子。(1898〜1964)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐とよいち【山本豊市】

彫刻家。東京生れ。本名、豊。東京芸大教授。戸張孤雁・マイヨールに師事。乾漆技法を研究、現代の技法として蘇らせた。作「エチュード」。(1899〜1987)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐は【山元派】

浄土真宗十派の一つ。福井県鯖江市証誠寺しょうじょうじを本山とする。越前三門徒の一派で、もと本願寺派に属したが、1878年(明治11)独立。さんげんは。

やまもと‐ほうすい【山本芳翠】‥ハウ‥

洋画家。本名、為之助。美濃出身。京都で南画を学び、のち洋画に転じ、渡仏後、生巧館画塾を開き、明治美術会・白馬会に参加。門下に藤島武二らがいる。(1850〜1906)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐ほくざん【山本北山】

江戸後期の儒学者・漢詩人。名は信有。江戸の人。折衷学派の井上金峨の門下。「作詩志彀さくししこう」を著して、古文辞学を批判し、宋詩風勃興の機運を作る。著「孝経楼詩話」など。(1752〜1812)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐やすえ【山本安英】

新劇女優。本名、千代。東京生れ。1924年(大正13)築地小劇場に参加、第二次大戦後は「ぶどうの会」を経て「山本安英の会」を主宰。「女人哀詞」「夕鶴」「子午線の祀り」などに主演。(1906〜1993)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐ゆうぞう【山本有三】‥イウザウ

小説家・劇作家。本名、勇造。栃木県生れ。東大卒。広い社会的視野から最善を尽くした人生を肯定的に描く。小説「波」「真実一路」「路傍の石」、戯曲「生命の冠」「同志の人々」など。文化勲章。(1887〜1974)

山本有三

撮影:田沼武能

⇒やまもと【山本】

やまもと‐せんじ【山本宣治】‥ヂ

生物学者・社会運動家。京都生れ。東大卒。産児制限運動から無産運動に入り、1928年、最初の普通選挙に労農党から出て、当選。治安維持法の改悪に反対し、右翼により刺殺。著「恋愛革命」「産児調節論」など。(1889〜1929)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐たきのすけ【山本滝之助】

社会教育家。広島県生れ。地域青年団の組織化に実践的・指導的役割を果たす。著「田舎青年」など。(1873〜1931)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐たつろう【山本達郎】‥ラウ

東洋史学者。東京生れ。東大卒、同教授。ベトナム史を研究、日本の東南アジア研究に先鞭をつけた。著「安南史研究」「東南アジアの宗教と政治」など。文化勲章。(1910〜2001)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐ちょうごろう【山本長五郎】‥チヤウ‥ラウ

(→)清水次郎長しみずのじろちょうの本名。

⇒やまもと【山本】

やまもと‐とうじろう【山本東次郎】‥ラウ

狂言役者。大蔵流の家の当主の通り名。

①(初世)本名、則正のりまさ。江戸生れ。豊後の岡藩士。1878年(明治11)以降、東京で活動。隠居名、東あずま。(1836〜1902)

②(3世)本名、則重のりしげ。大分県生れ。2世の養子。(1898〜1964)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐とよいち【山本豊市】

彫刻家。東京生れ。本名、豊。東京芸大教授。戸張孤雁・マイヨールに師事。乾漆技法を研究、現代の技法として蘇らせた。作「エチュード」。(1899〜1987)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐は【山元派】

浄土真宗十派の一つ。福井県鯖江市証誠寺しょうじょうじを本山とする。越前三門徒の一派で、もと本願寺派に属したが、1878年(明治11)独立。さんげんは。

やまもと‐ほうすい【山本芳翠】‥ハウ‥

洋画家。本名、為之助。美濃出身。京都で南画を学び、のち洋画に転じ、渡仏後、生巧館画塾を開き、明治美術会・白馬会に参加。門下に藤島武二らがいる。(1850〜1906)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐ほくざん【山本北山】

江戸後期の儒学者・漢詩人。名は信有。江戸の人。折衷学派の井上金峨の門下。「作詩志彀さくししこう」を著して、古文辞学を批判し、宋詩風勃興の機運を作る。著「孝経楼詩話」など。(1752〜1812)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐やすえ【山本安英】

新劇女優。本名、千代。東京生れ。1924年(大正13)築地小劇場に参加、第二次大戦後は「ぶどうの会」を経て「山本安英の会」を主宰。「女人哀詞」「夕鶴」「子午線の祀り」などに主演。(1906〜1993)

⇒やまもと【山本】

やまもと‐ゆうぞう【山本有三】‥イウザウ

小説家・劇作家。本名、勇造。栃木県生れ。東大卒。広い社会的視野から最善を尽くした人生を肯定的に描く。小説「波」「真実一路」「路傍の石」、戯曲「生命の冠」「同志の人々」など。文化勲章。(1887〜1974)

山本有三

撮影:田沼武能

→作品:『路傍の石』

⇒やまもと【山本】

やまもと‐りょう【山本亮】‥リヤウ

農薬化学者。静岡県生れ。東北大卒。台北大学・東京農業大学教授。日本における農薬学の開拓者。殺虫剤ピレスリン等を研究。著「農薬学」。(1890〜1963)

⇒やまもと【山本】

やま‐もみじ【山紅葉】‥モミヂ

カエデ科の落葉高木。高さ約10メートル。葉は掌状に7〜9片に深裂。春、紅色の小花を開き、翼果を結ぶ。庭園樹イロハモミジの母種。

やま‐もも【山桃】

ヤマモモ科の常緑高木。高さ5〜10メートル。雌雄異株。春、帯黄紅色の小花を密生、のち紫紅色の集合果を結ぶ。日本の暖地に自生し、街路樹としても植栽。木材は種々の用材に、果実は食用、樹皮は褐色の染料。漢名、楊梅。〈[季]夏〉。〈本草和名〉

やまもも

→作品:『路傍の石』

⇒やまもと【山本】

やまもと‐りょう【山本亮】‥リヤウ

農薬化学者。静岡県生れ。東北大卒。台北大学・東京農業大学教授。日本における農薬学の開拓者。殺虫剤ピレスリン等を研究。著「農薬学」。(1890〜1963)

⇒やまもと【山本】

やま‐もみじ【山紅葉】‥モミヂ

カエデ科の落葉高木。高さ約10メートル。葉は掌状に7〜9片に深裂。春、紅色の小花を開き、翼果を結ぶ。庭園樹イロハモミジの母種。

やま‐もも【山桃】

ヤマモモ科の常緑高木。高さ5〜10メートル。雌雄異株。春、帯黄紅色の小花を密生、のち紫紅色の集合果を結ぶ。日本の暖地に自生し、街路樹としても植栽。木材は種々の用材に、果実は食用、樹皮は褐色の染料。漢名、楊梅。〈[季]夏〉。〈本草和名〉

やまもも

ヤマモモ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

ヤマモモ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

やま‐もり【山守】

山を守ること。また、その人。山番。万葉集6「―居すゑ守るとふ山に入らずは止まじ」↔道守ちもり

やま‐もり【山盛り】

山のように高く盛ること。また、そのもの。「―の飯」

やま‐やき【山焼き】

春、草をよく萌え出させるために、山の枯草などを焼くこと。奈良、若草山の行事はその代表。〈[季]春〉

やま‐やく【山役】

「山年貢やまねんぐ」参照。

やま‐やけ【山焼け】

山が焼けること。山火事。

やまや‐どうふ【山屋豆腐】

江戸吉原揚屋町の山屋で売った吉原名物の豆腐。文武二道万石通「―は一丁で南一」

やま‐やま【山山】

①あの山この山。多くの山。

②物事や程度の多いさま。この上もないさま。たくさん。「言いたいことは―ある」

③(そうしたいが実際はできない場合に用いて)是非ともと切望するさま。「欲しいのは―だが」

④せいぜい。限度。「5000円が―だ」

やまやま‐いり【山山入】

「出入」の当て字。商家では縁起をかついで、出入帳を山山入帳と書いた。

やま‐ゆき【山雪】

日本海側の山沿いや山間部に降る大量の雪。

やま‐ゆり【山百合】

ユリの一種。中部以北の山野に自生。また、観賞用に栽培。茎の高さ約1メートル。夏、茎頂に、白色で内面に赤褐色の斑点のある大形・有香の花を開く。球形の鱗茎は食用、料理ユリともいう。万葉集の「さゆり」をヤマユリに当てる説もある。エイザンユリ・ハコネユリなど自生地ごとの異名が多い。〈[季]夏〉

ヤマユリ

撮影:関戸 勇

やま‐もり【山守】

山を守ること。また、その人。山番。万葉集6「―居すゑ守るとふ山に入らずは止まじ」↔道守ちもり

やま‐もり【山盛り】

山のように高く盛ること。また、そのもの。「―の飯」

やま‐やき【山焼き】

春、草をよく萌え出させるために、山の枯草などを焼くこと。奈良、若草山の行事はその代表。〈[季]春〉

やま‐やく【山役】

「山年貢やまねんぐ」参照。

やま‐やけ【山焼け】

山が焼けること。山火事。

やまや‐どうふ【山屋豆腐】

江戸吉原揚屋町の山屋で売った吉原名物の豆腐。文武二道万石通「―は一丁で南一」

やま‐やま【山山】

①あの山この山。多くの山。

②物事や程度の多いさま。この上もないさま。たくさん。「言いたいことは―ある」

③(そうしたいが実際はできない場合に用いて)是非ともと切望するさま。「欲しいのは―だが」

④せいぜい。限度。「5000円が―だ」

やまやま‐いり【山山入】

「出入」の当て字。商家では縁起をかついで、出入帳を山山入帳と書いた。

やま‐ゆき【山雪】

日本海側の山沿いや山間部に降る大量の雪。

やま‐ゆり【山百合】

ユリの一種。中部以北の山野に自生。また、観賞用に栽培。茎の高さ約1メートル。夏、茎頂に、白色で内面に赤褐色の斑点のある大形・有香の花を開く。球形の鱗茎は食用、料理ユリともいう。万葉集の「さゆり」をヤマユリに当てる説もある。エイザンユリ・ハコネユリなど自生地ごとの異名が多い。〈[季]夏〉

ヤマユリ

撮影:関戸 勇

やま‐よい【山酔い】‥ヨヒ

高所における空気の稀薄による病。高山病。山迷い。行酔ゆきよい。

やま‐よい【山酔い】‥ヨヒ

高所における空気の稀薄による病。高山病。山迷い。行酔ゆきよい。

広辞苑 ページ 19885 での【○山のことは樵に聞け】単語。