複数辞典一括検索+![]()

![]()

○子に優る宝なしこにまさるたからなし🔗⭐🔉

○子に優る宝なしこにまさるたからなし

子供は最高の宝物であるということ。子に過ぎたる宝なし。

⇒こ【子・児・仔】

こ‐にもつ【小荷物】

①持てる程度の小さい荷物。

②鉄道で扱う荷物のうち、容積・重量ともに軽少な、旅客列車の荷物車で輸送するもの。→手荷物

こ‐にゃく【蒟蒻】

⇒こんにゃく。〈本草和名〉

コニャック【cognac フランス】

フランス南西部、コニャック地方に産するブランデー。最高級品とされる。

ご‐にゅう【悟入】‥ニフ

〔仏〕真理を悟り、真理に入ること。法華経方便品「開示―」

こ‐にょうぼう【小女房】‥バウ

①年の若い女房。

②小柄な女房。こづくりの女房。平家物語6「いたいけしたる―」

ごにょ‐ごにょ

口ごもって不明瞭につぶやく声。また、そのさま。「―寝言をつぶやく」

こ‐にわ【小庭】‥ニハ

①狭い庭。狭い場所。

②寝殿の前の東西の廊のまわり、築山・泉水を含まない庭。

③清涼殿の南庭。紫宸殿の大庭に対していう。平家物語1「殿上の―に畏つてぞ候ひける」→清涼殿(図)。

④馬術で、狭い練習場。

ご‐にん【五人】

一人の5倍。

⇒ごにん‐ぐみ【五人組】

⇒ごにんぐみ‐ちょう【五人組帳】

⇒ごにん‐ばやし【五人囃子】

⇒ごにん‐ばり【五人張】

ご‐にん【誤認】

違うものをそうだと誤って認めること。「犯人を―する」「事実―」

ごにん‐ぐみ【五人組】

①江戸幕府が村々の百姓、町々の地主・家主に命じて作らせた隣保組織。近隣の5戸を1組とし、火災・盗賊・浮浪人・キリシタン宗徒等の取締り、また婚姻・相続・出願・貸借等の立会と連印の義務、納税・犯罪の連帯責任を負わせたもの。→十人組。

②(→)ロシア五人組に同じ。

⇒ご‐にん【五人】

ごにんぐみ‐ちょう【五人組帳】‥チヤウ

五人組に関する法令を前書に列記し(五人組帳前書)、村役人以下各五人組員が連名連印して、違背なき旨を誓約した帳簿。五人組証文。五人組手形。

⇒ご‐にん【五人】

こ‐にんずう【小人数】

(コニンズとも)人数の少ないこと。少ない人数。「―の会合」

ごにん‐ばやし【五人囃子】

①雛ひな人形で、地謡じうたい・笛・小鼓・大鼓・太鼓の役を模した5体の人形。

②江戸の祭囃子で、笛・鉦かね・しらべ(太鼓)二人・大太鼓の5役。

⇒ご‐にん【五人】

ごにん‐ばり【五人張】

四人で弓を曲げ、一人が弦を掛けるほどの強弓。

⇒ご‐にん【五人】

こ・ぬ【捏ぬ】

〔他下二〕

⇒こねる(下一)

こ‐ぬか【小糠・粉糠】

米を舂つく時、表皮の細かく砕けて生ずる粉末。ぬか。

⇒こぬか‐あめ【小糠雨】

⇒こぬか‐いわい【小糠祝】

⇒こぬか‐さんごう【小糠三合】

こぬか‐あめ【小糠雨】

こまかい雨。ぬかあめ。

⇒こ‐ぬか【小糠・粉糠】

こぬか‐いわい【小糠祝】‥イハヒ

(→)「ぬかよろこび」に同じ。

⇒こ‐ぬか【小糠・粉糠】

こぬか‐さんごう【小糠三合】‥ガフ

ほんの少量の食い料しろ。ごくつまらないものがわずかでもあること。浄瑠璃、ひぢりめん卯月紅葉「―あるならば入り婿するなといふ事は」

⇒こ‐ぬか【小糠・粉糠】

こ‐ぬさ【小麻・小幣】

①(→)「きりぬさ」に同じ。

②小さい幣ぬさ。山家集「里人のおほぬさ―立てなめて」

こ‐ぬすびと【小盗人】

こぬすみをする者。

こぬすびと【子盗人】

狂言。男が盗みに入り、寝ている子をあやして夢中になり、見つかり追われる。

こ‐ぬすみ【小盗み】

少しの物を盗むこと。

こ‐ぬれ【木末】

(コノウレの約)木の若い枝先。梢こずえ。万葉集17「あしひきの山の―に」

⇒こぬれ‐がく・る【木末隠る】

こぬれ‐がく・る【木末隠る】

〔自四〕

梢の陰に隠れる。万葉集5「春されば―・りて鶯そ鳴きていぬなる梅がしづえに」

⇒こ‐ぬれ【木末】

こ‐ね【小根】

樹の太い根に生ずる細い根。

コネ

(→)コネクション2の略。「―をつける」「―で就職する」

こ‐ね【来ね】

(ネは願望の意を表す助詞)こい。来てくれ。万葉集10「風に副たぐひてここに散り―」

こね‐あ・げる【捏ね上げる】

〔他下一〕[文]こねあ・ぐ(下二)

①こねあわせて作りあげる。

②混ぜあわせて話をつくる。でっちあげる。

こね‐あわ・せる【捏ね合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]こねあは・す(下二)

①こねて混ぜあわせる。「牛乳と小麦粉と卵を―・せる」

②混ぜあわせて話を作る。「うそとでたらめを―・せた話」

こね‐かえ・す【捏ね返す】‥カヘス

〔他五〕

①くり返しこねる。こねまわす。こねくり返す。

②物事をもつれさせる。簡単に解決のできないものにする。浮世風呂前「家内じゆう―・すはな」

コネクショニズム【connectionism】

認知科学や人工知能研究において、人間の認知システムを神経回路網の基本構造になぞらえてモデル化しようとする立場。コンピューターの並列分散処理を用いて、記憶や学習のメカニズムを解明しようと試みる。↔計算主義

コネクション【connection】

①連絡。関係。

②親しい人間関係。特に、便宜をはかってもらうために利用する縁故。コネ。

③麻薬などの密売組織。

コネクター【connector】

①連結器。継ぎ手。

②電線相互あるいは電線と電気器具を接続するための電気部品。

コネクティング‐ロッド【connecting rod】

(→)連接棒。

こねくり‐かえ・す【捏ねくり返す】‥カヘス

〔他五〕

(→)「こねかえす」に同じ。

こね‐く・る【捏ねくる】

〔他五〕

(→)「こねる」に同じ。

こ‐ねこ【子猫・小猫・仔猫】

猫の子。小さい猫。〈[季]春〉

こ‐ねずみ【子鼠・小鼠】

鼠の子。小さい鼠。

こ‐ねずみ【濃鼠】

濃い鼠色。

Munsell color system: 2.5P3/3

こね‐ずみ【練墨】

練った墨。眉を画くのに用いる墨。黛まゆずみ。

コネチカット【Connecticut】

アメリカ合衆国北東部、ニュー‐イングランドの州。独立13州の一つ。州都ハートフォード。→アメリカ合衆国(図)

ご‐ねつ【午熱】

日中の暑気。

ごね‐どく【ごね得】

(→)「ごてどく」に同じ。

こね‐どり【捏ね取り】

餅を搗つく時、杵きねを持つ人の傍にいて餅をこね返すこと。また、その人。あととり。

こ‐ねまき【小寝巻】

小さいねまき。小さい掻巻かいまき。

こね‐まわ・す【捏ね回す】‥マハス

〔他五〕

こねかえす。かきまぜる。「泥を―・す」「屁理屈を―・す」

こねら【子鼠・小鼠】

(ラは接尾語)こねずみ。風俗文選「大ねら―」

こ‐ねり【木練】

木練柿の略。狂言、合柿あわせがき「是はをち方でも―と申て、一うまい柿で御座る」

⇒こねり‐がき【木練柿】

こねり‐がき【木練柿】

①木になったままで甘くなった柿の実。練柿。きざわし。こねり。古今著聞集18「霜おけるこねりの柿はおのづからふくめば消ゆるものにぞありける」↔さわし柿。

②御所柿の別名。

⇒こ‐ねり【木練】

こ・ねる【捏ねる】

〔他下一〕[文]こ・ぬ(下二)

①粉末または土などに水をまぜて固まるほどにねる。「うどんこを―・ねる」

②あれこれと考えてやってみる。あれこれ述べたてる。「理屈を―・ねる」

③無理なことを言って困らせる。浄瑠璃、忠臣金短冊「あんな奴らが―・ねるとな」。「駄々を―・ねる」

ご・ねる

〔自下一〕

①(「御涅槃ごねはん」を活用させた語かという)「死ぬ」の俗語。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「こいつ―・ねたか、しやちばりかへつて」

②(「こねる」の意からか。また「ごてる」の誤用ともいう)ぐずぐずと文句や不平をいう。

こ‐ねん【古年】

年月を経ていること。

⇒こねん‐とう【古年刀】

⇒こねん‐へい【古年兵】

こ‐ねん【顧念】

顧みて思うこと。後事を心配すること。

ご‐ねん【御念】

①(御念頭の下略)念頭にかけることの尊敬語。御配慮。「―に及ばず」

②「念入り」の尊敬語。ねんごろ。からかい気味に使うこともある。「それはまた―の入ったことで」

ご‐ねん【護念】

〔仏〕仏・菩薩・天などが行者ぎょうじゃを護ってくれること。

こねん‐とう【古年刀】‥タウ

武家で、重代の刀剣の称。

⇒こ‐ねん【古年】

こねん‐へい【古年兵】

軍隊で、入隊して1年以上勤務した兵。二年兵・三年兵など。古兵。↔初年兵

⇒こ‐ねん【古年】

ごねん‐もん【五念門】

〔仏〕世親の「浄土論」にいう、浄土往生への五つの修行、すなわち阿弥陀を礼拝すること(礼拝門)、阿弥陀の功徳を讃歎すること(讃歎門)、一心に浄土に生じようと願うこと(作願門)、浄土の荘厳功徳を心に観ずること(観察門)、自分の功徳をすべての衆生にめぐらし、共に成仏しようと願うこと(回向門)の総称。

この【九】

(ココノの略)ここのつ。

こ‐の【此の・斯の】

〔連体〕

(もと、コは代名詞、ノは格助詞)話し手から「これ」と指せる位置にあるもの・ことにかかわる意。

①自分の手に触れるほど近くにあるものを指示する。古事記中「―蟹やいづくの蟹」。「―本をあげよう」

②1に述べたものを規準にして表せる位置を指示する。「―うしろを捜せ」

③今述べる事柄に関係する意。万葉集15「これや―名に負ふ鳴門の渦潮に」。「―年ごろずっと」「―点に注意」

④すらすら言えない時にはさむ、つなぎの語。また、相手を叱る時の強めの語。「―親不孝者」

この‐あいだ【此の間】‥アヒダ

①このごろ。近ごろ。浮世床2「―は御無沙汰いたしました」

②先頃。過日。せんだって。東海道中膝栗毛発端「―の晩夜更けて路次の戸をわれるやうにたたいたとつて」。「―から休んでいる」

③(近い将来をいう)近いうち。そのうち。洒落本、辰巳之園「サアサアそんなら、―に」

この‐あかり【此明】

東日本で、盆に焚く迎え火・送り火。「この明りでおいでやれ」などと唱える。こながり。

この‐あと【此の後】

①さきごろ。以前。醒睡笑「―高野まゐりの時」

②こののち。このご。今後。

この‐いと【此糸】

(「紫」の1字を2字に分解して読んだ語)紫の隠語。遊女の源氏名などに用いた。

こ‐のう【雇農】

地主に使役される農業労働者。中国では長工(年工)・短工の別があり、前者は年季奉公の作男・下人、後者は臨時の日雇の性格を持った。

ご‐のう【御悩】‥ナウ

貴人の病気の尊敬語。おんなやみ。栄華物語月宴「―まことにいみじければ」

⇒ごのう‐け【御悩気】

ご‐のう【誤納】‥ナフ

あやまって納めいれること。

この‐うえ【此の上】‥ウヘ

これ以上。さらに。「―何の願いがありましょう」

⇒このうえ‐とも【此の上とも】

⇒このうえ‐ない【此の上ない】

このうえ‐とも【此の上とも】‥ウヘ‥

今まで同様これからも。今後とも。「―よろしくお願い申し上げます」

⇒この‐うえ【此の上】

このうえ‐ない【此の上ない】‥ウヘ‥

これに勝るものはない。これ以上ない。最高の。「―喜びです」「迷惑―」

⇒この‐うえ【此の上】

ごのう‐け【御悩気】‥ナウ‥

(→)御悩に同じ。

⇒ご‐のう【御悩】

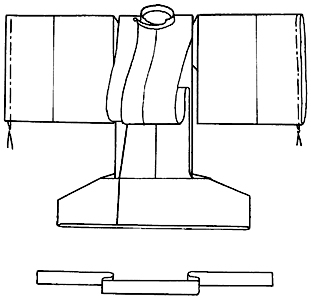

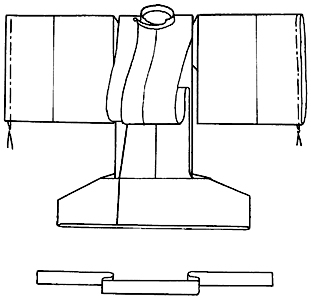

こ‐のうし【小直衣】‥ナホシ

(直衣より小ぶりであるからいう)狩衣かりぎぬに襴らんをつけ加えたもので、狩衣よりは晴儀の服。上皇をはじめ、親王以下大臣・大将以上が着用した。地質・色・文様は殿上人以上の狩衣の料と同じ。狩衣直衣。有襴うらんの狩衣。傍続そばつぎ。

小直衣

この‐うち【此の内・此の中】

この間。先ごろ。このじゅう。

こ‐の‐うれ【木の末】

木の若い枝先。こぬれ。こずえ。建仁元年撰歌合「―もとに残る夜の月」

こ‐の‐え【木の枝】

木のえだ。枝。万葉集9「墓つかの上の―なびけり」

この‐え【近衛】‥ヱ

(コンヱの転。皇居に近く伺候して警衛する意)近衛府・近衛師団・近衛兵の略。

⇒このえ‐しだん【近衛師団】

⇒このえ‐づかさ【近衛府】

⇒このえ‐の‐だいしょう【近衛大将】

⇒このえ‐の‐ちゅうじょう【近衛中将】

⇒このえ‐の‐つかさ【近衛府】

⇒このえ‐の‐とねり【近衛舎人】

⇒このえ‐の‐みかど【近衛御門】

⇒このえ‐ふ【近衛府】

⇒このえ‐へい【近衛兵】

このえ【近衛】‥ヱ

姓氏の一つ。藤原氏の北家。五摂家の一つ。藤原氏嫡宗。藤原忠通の嫡男基実を始祖とするが若死し、その嫡男基通(1160〜1233)が内大臣・関白・摂政となり、京都近衛の北、室町の東に近衛殿を構え、氏の名とした。近衛大路に面する陽明門にちなみ陽明家とも称する。→藤原(系図)→五摂家(系図)。

⇒このえ‐あつまろ【近衛篤麿】

⇒このえ‐いえひろ【近衛家

この‐うち【此の内・此の中】

この間。先ごろ。このじゅう。

こ‐の‐うれ【木の末】

木の若い枝先。こぬれ。こずえ。建仁元年撰歌合「―もとに残る夜の月」

こ‐の‐え【木の枝】

木のえだ。枝。万葉集9「墓つかの上の―なびけり」

この‐え【近衛】‥ヱ

(コンヱの転。皇居に近く伺候して警衛する意)近衛府・近衛師団・近衛兵の略。

⇒このえ‐しだん【近衛師団】

⇒このえ‐づかさ【近衛府】

⇒このえ‐の‐だいしょう【近衛大将】

⇒このえ‐の‐ちゅうじょう【近衛中将】

⇒このえ‐の‐つかさ【近衛府】

⇒このえ‐の‐とねり【近衛舎人】

⇒このえ‐の‐みかど【近衛御門】

⇒このえ‐ふ【近衛府】

⇒このえ‐へい【近衛兵】

このえ【近衛】‥ヱ

姓氏の一つ。藤原氏の北家。五摂家の一つ。藤原氏嫡宗。藤原忠通の嫡男基実を始祖とするが若死し、その嫡男基通(1160〜1233)が内大臣・関白・摂政となり、京都近衛の北、室町の東に近衛殿を構え、氏の名とした。近衛大路に面する陽明門にちなみ陽明家とも称する。→藤原(系図)→五摂家(系図)。

⇒このえ‐あつまろ【近衛篤麿】

⇒このえ‐いえひろ【近衛家 】

⇒このえ‐さきひさ【近衛前久】

⇒このえ‐せいめい【近衛声明】

⇒このえ‐のぶただ【近衛信尹】

⇒このえ‐ひでまろ【近衛秀麿】

⇒このえ‐ふみまろ【近衛文麿】

⇒このえ‐ぼたん【近衛牡丹】

⇒このえ‐りゅう【近衛流】

このえ‐あつまろ【近衛篤麿】‥ヱ‥

政治家。号、霞山。関白忠

】

⇒このえ‐さきひさ【近衛前久】

⇒このえ‐せいめい【近衛声明】

⇒このえ‐のぶただ【近衛信尹】

⇒このえ‐ひでまろ【近衛秀麿】

⇒このえ‐ふみまろ【近衛文麿】

⇒このえ‐ぼたん【近衛牡丹】

⇒このえ‐りゅう【近衛流】

このえ‐あつまろ【近衛篤麿】‥ヱ‥

政治家。号、霞山。関白忠 ただひろの孫。忠房の子。日清戦争後、国民同盟会・対露同志会に参加、対露強硬政策を主張。学習院長・貴族院議長・枢密顧問官。公爵。(1863〜1904)

⇒このえ【近衛】

このえ‐いえひろ【近衛家

ただひろの孫。忠房の子。日清戦争後、国民同盟会・対露同志会に参加、対露強硬政策を主張。学習院長・貴族院議長・枢密顧問官。公爵。(1863〜1904)

⇒このえ【近衛】

このえ‐いえひろ【近衛家 】‥ヱイヘ‥

江戸中期の公卿。基

】‥ヱイヘ‥

江戸中期の公卿。基 もとひろの子。関白・太政大臣。剃髪して予楽院と号した。書に長じて、行成こうぜいの書風に傾倒、その再興につとめた。(1667〜1736)

⇒このえ【近衛】

このえ‐さきひさ【近衛前久】‥ヱ‥

安土桃山時代の公家。関白のまま諸国に下国、のち東求院竜山と号す。太政大臣。尊円流の書をよくし、詩歌にも長じた。(1536〜1612)

⇒このえ【近衛】

このえ‐しだん【近衛師団】‥ヱ‥

皇居の警護および天皇の儀仗兵としての任務を与えられた陸軍の師団。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐せいめい【近衛声明】‥ヱ‥

日中戦争期に近衛文麿内閣が発した対中国政策に関する声明。第1次(1938年1月)は南京攻略後の中華民国国民政府に対する国交断絶・否認声明。第2次(同年11月)は武漢・広東攻略後に国民政府に対日協力と和平を呼びかけた東亜新秩序声明。第3次(同年12月)は汪兆銘ら対日協力派の動きにあわせて日本側和平条件の概要を示した近衛三原則声明。

⇒このえ【近衛】

このえ‐づかさ【近衛府】‥ヱ‥

①(→)「このえふ」に同じ。

②近衛府の役人。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐てんのう【近衛天皇】‥ヱ‥ワウ

平安後期の天皇。鳥羽天皇の第9皇子。名は体仁なりひと。鳥羽法皇が院政。(在位1141〜1155)(1139〜1155)→天皇(表)

このえ‐の‐だいしょう【近衛大将】‥ヱ‥シヤウ

近衛府の長官。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐の‐ちゅうじょう【近衛中将】‥ヱ‥ジヤウ

近衛府の次官。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐の‐つかさ【近衛府】‥ヱ‥

⇒このえづかさ。栄華物語初花「―いとつきづきしき姿して」

⇒この‐え【近衛】

このえ‐の‐とねり【近衛舎人】‥ヱ‥

近衛府に属し、宮門の警衛、供奉をつかさどった兵士。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐のぶただ【近衛信尹】‥ヱ‥

安土桃山・江戸初期の公卿。寛永三筆の一人。前久さきひさの子。後陽成天皇に仕え、左大臣・関白・氏長者・准三后。三藐院さんみゃくいんと号す。御家流の一派道澄流を学び、三藐院流を起こした。(1565〜1614)

⇒このえ【近衛】

このえ‐の‐みかど【近衛御門】‥ヱ‥

①大内裏の東面の陽明門の別称。近衛門。枕草子78「―より左衛門の陣にまゐり給ふ」

②京都の近衛御門大路。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐ひでまろ【近衛秀麿】‥ヱ‥

指揮者・作曲家。文麿の弟。東京生れ。東大中退。1925年(大正14)以来半世紀にわたり、山田耕筰らと共に日本の交響楽団を育成。作「ちんちん千鳥」など。(1898〜1973)

⇒このえ【近衛】

このえ‐ふ【近衛府】‥ヱ‥

奈良・平安以降、皇居を警衛し、儀式には儀仗を率いて威儀に備え、行幸には供奉ぐぶ・警備した武官の府。765年(天平神護1)授刀衛を改めた令外りょうげの官。左近衛府と右近衛府とに分かれ、長官は大将、次官は中将・少将、判官は将監しょうげん、主典は将曹しょうそうという。六衛府の一つ。このえづかさ。このえのつかさ。ちかきまもりのつかさ。羽林。親衛。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐ふみまろ【近衛文麿】‥ヱ‥

政治家。公爵。篤麿の子。東京生れ。京大卒。1933年貴族院議長。日中全面戦争期の首相。41年第3次組閣をしたが、東条陸相の対米主戦論に敗れて辞職。敗戦後、戦犯として拘引の直前に自殺。(1891〜1945)

近衛文麿

提供:毎日新聞社

もとひろの子。関白・太政大臣。剃髪して予楽院と号した。書に長じて、行成こうぜいの書風に傾倒、その再興につとめた。(1667〜1736)

⇒このえ【近衛】

このえ‐さきひさ【近衛前久】‥ヱ‥

安土桃山時代の公家。関白のまま諸国に下国、のち東求院竜山と号す。太政大臣。尊円流の書をよくし、詩歌にも長じた。(1536〜1612)

⇒このえ【近衛】

このえ‐しだん【近衛師団】‥ヱ‥

皇居の警護および天皇の儀仗兵としての任務を与えられた陸軍の師団。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐せいめい【近衛声明】‥ヱ‥

日中戦争期に近衛文麿内閣が発した対中国政策に関する声明。第1次(1938年1月)は南京攻略後の中華民国国民政府に対する国交断絶・否認声明。第2次(同年11月)は武漢・広東攻略後に国民政府に対日協力と和平を呼びかけた東亜新秩序声明。第3次(同年12月)は汪兆銘ら対日協力派の動きにあわせて日本側和平条件の概要を示した近衛三原則声明。

⇒このえ【近衛】

このえ‐づかさ【近衛府】‥ヱ‥

①(→)「このえふ」に同じ。

②近衛府の役人。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐てんのう【近衛天皇】‥ヱ‥ワウ

平安後期の天皇。鳥羽天皇の第9皇子。名は体仁なりひと。鳥羽法皇が院政。(在位1141〜1155)(1139〜1155)→天皇(表)

このえ‐の‐だいしょう【近衛大将】‥ヱ‥シヤウ

近衛府の長官。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐の‐ちゅうじょう【近衛中将】‥ヱ‥ジヤウ

近衛府の次官。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐の‐つかさ【近衛府】‥ヱ‥

⇒このえづかさ。栄華物語初花「―いとつきづきしき姿して」

⇒この‐え【近衛】

このえ‐の‐とねり【近衛舎人】‥ヱ‥

近衛府に属し、宮門の警衛、供奉をつかさどった兵士。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐のぶただ【近衛信尹】‥ヱ‥

安土桃山・江戸初期の公卿。寛永三筆の一人。前久さきひさの子。後陽成天皇に仕え、左大臣・関白・氏長者・准三后。三藐院さんみゃくいんと号す。御家流の一派道澄流を学び、三藐院流を起こした。(1565〜1614)

⇒このえ【近衛】

このえ‐の‐みかど【近衛御門】‥ヱ‥

①大内裏の東面の陽明門の別称。近衛門。枕草子78「―より左衛門の陣にまゐり給ふ」

②京都の近衛御門大路。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐ひでまろ【近衛秀麿】‥ヱ‥

指揮者・作曲家。文麿の弟。東京生れ。東大中退。1925年(大正14)以来半世紀にわたり、山田耕筰らと共に日本の交響楽団を育成。作「ちんちん千鳥」など。(1898〜1973)

⇒このえ【近衛】

このえ‐ふ【近衛府】‥ヱ‥

奈良・平安以降、皇居を警衛し、儀式には儀仗を率いて威儀に備え、行幸には供奉ぐぶ・警備した武官の府。765年(天平神護1)授刀衛を改めた令外りょうげの官。左近衛府と右近衛府とに分かれ、長官は大将、次官は中将・少将、判官は将監しょうげん、主典は将曹しょうそうという。六衛府の一つ。このえづかさ。このえのつかさ。ちかきまもりのつかさ。羽林。親衛。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐ふみまろ【近衛文麿】‥ヱ‥

政治家。公爵。篤麿の子。東京生れ。京大卒。1933年貴族院議長。日中全面戦争期の首相。41年第3次組閣をしたが、東条陸相の対米主戦論に敗れて辞職。敗戦後、戦犯として拘引の直前に自殺。(1891〜1945)

近衛文麿

提供:毎日新聞社

⇒このえ【近衛】

このえ‐へい【近衛兵】‥ヱ‥

①1872年(明治5)に設けられた天皇の護衛兵。91年近衛師団に改編。→親兵2。

②近衛師団所属の兵。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐ぼたん【近衛牡丹】‥ヱ‥

近衛家の紋所もんどころで、牡丹の花と葉を取り合わせたもの。

⇒このえ【近衛】

このえ‐りゅう【近衛流】‥ヱリウ

近衛信尹のぶただを祖とする和様書道の一派。光悦流はこの流から出たという。三藐院流さんみゃくいんりゅう。

⇒このえ【近衛】

こ‐の‐かげ【木の陰】

木のかげ。こかげ。兼輔集「あさづまの三井の―しげりあひて」

こ‐の‐かた【此の方・以来】

①こちらの方向。こちらがわ。万葉集13「―にわれは立ちて」

②その時より後。以来いらい。三蔵法師伝承徳点「東度より已来コノカタ」。「生まれて―」

この‐かた【此の方】

〔代〕

「この人」の尊敬語。

こ‐の‐かみ【兄・氏上】

(「子の上」の意)

①長男。総領。あに。清寧紀「長子このかみ磐城皇子」

②兄弟姉妹の年長者。兄または姉。宇津保物語俊蔭「御―の右のおとど」

③年上。年長の人。源氏物語柏木「かの君は五六年の程の―なりしかど」

④氏うじの長者。氏の上かみ。天智紀「―には大刀を賜ふ」

⑤上に立つ人。長。首魁。また、すぐれた人。持統紀「郡国くにぐにの長吏このかみつかさに勅みことのりして」

⑥兄同様の人。義兄。雨月物語1「―来り給ふことの遅かりしに」

⇒このかみ‐ごころ【兄心】

⇒このかみ‐だ・つ【兄だつ】

こ‐の‐かみ【小腹】

下腹。ほがみ。こがみ。倭名類聚鈔3「釈名云自臍以下謂之水腹、或云小腹、和名、古能加美」

このかみ‐ごころ【兄心】

兄らしい心。年長者らしい心づかい。源氏物語横笛「二の宮はこよなく―に所去り聞え給ふ」

⇒こ‐の‐かみ【兄・氏上】

このかみ‐だ・つ【兄だつ】

〔自四〕

兄らしくする。年長者らしくふるまう。源氏物語宿木「宮の今めかしく―・ち給へる程にて」

⇒こ‐の‐かみ【兄・氏上】

この‐かん【此の間】

このあいだ。ある点からある点までの間。「―十里」「―約三十秒」

この‐きみ【此君】

竹の異称。枕草子137「そよろとさし入るる、呉竹なりけり。おい、―にこそといひたるを」→此君しくん

この‐くらい【此の位】‥クラヰ

分量・長さ・程度などをくらべたり見当をつけたりする時にいう語。これほど。この程度。「今日は―にしておきましょう」

こ‐の‐くれ【木の暗れ・木の暮】

木が茂って、その下の暗いこと。また、その所、その時。こぐれ。万葉集8「―のかくなるまでに」

⇒このくれ‐しげ【木の暗れ茂】

⇒このくれ‐の【木の暗れの】

このくれ‐しげ【木の暗れ茂】

(→)「木の暗れ」に同じ。

⇒こ‐の‐くれ【木の暗れ・木の暮】

このくれ‐の【木の暗れの】

〔枕〕

「しげし」にかかる。

⇒こ‐の‐くれ【木の暗れ・木の暮】

こ‐の‐こ【海鼠子】

ナマコの卵巣を乾燥した食品。あぶるとさらに香ばしく酒の肴として珍重。形の上から撥子ばちこと棒子ぼうことがある。くちこ。

この‐ご【此の期】

この時。いよいよという今。せっぱつまったこの局面。「―に及んで何を言うか」

このこう‐べ【兄部】‥カウベ

(コノカミベの転)

①頭かしらだつもの。

②禅宗で雑役僧の指揮者。

③中世、武士の護衛者の長。

④中世、手工業組合の職人の長。

この‐ごろ【此の頃】

(古くは清音)

①近ごろ。この日ごろ。このほど。万葉集14「はだ薄すすき穂に出し君が見えぬ―」。「―会っていない」

②近いうち。そのうち。浄瑠璃、近頃河原達引「―ゆるりと逢ひに行きませう」

⇒このごろ‐じゅう【此の頃中】

⇒このごろ‐よう【此の頃様】

このごろ‐じゅう【此の頃中】‥ヂユウ

このあいだじゅう。滑稽本、続膝栗毛「―の雨で」

⇒この‐ごろ【此の頃】

このごろ‐よう【此の頃様】‥ヤウ

当世風。徒然草「これは―のことなり、いとにくし」

⇒この‐ごろ【此の頃】

この‐さい【此の際】

いまの場合。こういう時。

この‐さき【此の先】

①ここから進み行く先。ゆくさき。「―通行止め」

②これより後。以後。この後。「―何年かかるかわからない」

こ‐の‐した【木の下】

木の下。こかげ。木のもと。大和物語「しぐれのみ降る山里の―は」

⇒このした‐がく・る【木の下隠る】

⇒このした‐がくれ【木の下隠れ】

⇒このした‐かげ【木の下陰】

⇒このした‐かぜ【木の下風】

⇒このした‐がり【木の下狩り】

⇒このした‐づくよ【木の下月夜】

⇒このした‐つゆ【木の下露】

⇒このした‐みず【木の下水】

⇒このした‐みち【木の下道】

⇒このした‐やみ【木の下闇】

このした‐がく・る【木の下隠る】

〔自四・下二〕

木の下に隠れる。万葉集2「秋山の―・り行く水の」。久安百首「―・れ行く水の浅き心に」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐がくれ【木の下隠れ】

木の下に隠れること。また、その所。このしたがくり。

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐かげ【木の下陰】

木のかげ。こかげ。拾遺和歌集恋「あさましき―の岩清水」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐かぜ【木の下風】

木の下を吹く風。貫之集「―もやまず吹かなむ」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐がり【木の下狩り】

(→)勢子せこに同じ。和訓栞「―はせこの事なりといへり」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐づくよ【木の下月夜】

木の間から月光のもれてくる夜。

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐つゆ【木の下露】

木の葉から落ちる露。また、木の下の露。古今和歌集東歌「宮城野の―は雨にまされり」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐みず【木の下水】‥ミヅ

木の下陰を流れる水。また、木の下に溜まった水。後拾遺和歌集恋「夏山の―は草隠れつつ」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐みち【木の下道】

木の茂った下の道。木陰の道。新拾遺和歌集釈教「さつきやみ―は暗きより暗きに迷ふ道ぞ苦しき」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐やみ【木の下闇】

木が茂って木陰の暗いこと。〈[季]夏〉。拾遺和歌集夏「さつき山―にともす火は鹿のたちどのしるべなりけり」

⇒こ‐の‐した【木の下】

この‐じゅう【此の中】‥ヂユウ

このごろ。近ごろ。この数日間。狂言、石神「―打続きあなた此方で大御酒を下されたれば」

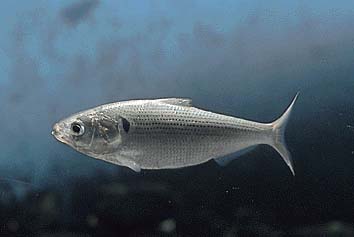

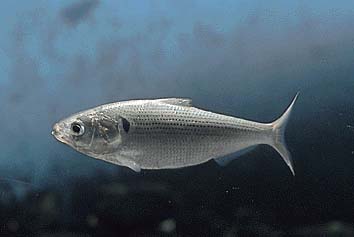

このしろ【鰶・鯯・鱅・鮗】

ニシン科の海産の硬骨魚。全長約25センチメートル。体はやや側扁し、背びれの最後の軟条は糸状にのび、尾部に達する。日本各地の沿岸に分布し、内湾にも入る。中等大のものはコハダ・ツナシといい、鮨すしの材料。出雲風土記「鱸・―」

このしろ

⇒このえ【近衛】

このえ‐へい【近衛兵】‥ヱ‥

①1872年(明治5)に設けられた天皇の護衛兵。91年近衛師団に改編。→親兵2。

②近衛師団所属の兵。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐ぼたん【近衛牡丹】‥ヱ‥

近衛家の紋所もんどころで、牡丹の花と葉を取り合わせたもの。

⇒このえ【近衛】

このえ‐りゅう【近衛流】‥ヱリウ

近衛信尹のぶただを祖とする和様書道の一派。光悦流はこの流から出たという。三藐院流さんみゃくいんりゅう。

⇒このえ【近衛】

こ‐の‐かげ【木の陰】

木のかげ。こかげ。兼輔集「あさづまの三井の―しげりあひて」

こ‐の‐かた【此の方・以来】

①こちらの方向。こちらがわ。万葉集13「―にわれは立ちて」

②その時より後。以来いらい。三蔵法師伝承徳点「東度より已来コノカタ」。「生まれて―」

この‐かた【此の方】

〔代〕

「この人」の尊敬語。

こ‐の‐かみ【兄・氏上】

(「子の上」の意)

①長男。総領。あに。清寧紀「長子このかみ磐城皇子」

②兄弟姉妹の年長者。兄または姉。宇津保物語俊蔭「御―の右のおとど」

③年上。年長の人。源氏物語柏木「かの君は五六年の程の―なりしかど」

④氏うじの長者。氏の上かみ。天智紀「―には大刀を賜ふ」

⑤上に立つ人。長。首魁。また、すぐれた人。持統紀「郡国くにぐにの長吏このかみつかさに勅みことのりして」

⑥兄同様の人。義兄。雨月物語1「―来り給ふことの遅かりしに」

⇒このかみ‐ごころ【兄心】

⇒このかみ‐だ・つ【兄だつ】

こ‐の‐かみ【小腹】

下腹。ほがみ。こがみ。倭名類聚鈔3「釈名云自臍以下謂之水腹、或云小腹、和名、古能加美」

このかみ‐ごころ【兄心】

兄らしい心。年長者らしい心づかい。源氏物語横笛「二の宮はこよなく―に所去り聞え給ふ」

⇒こ‐の‐かみ【兄・氏上】

このかみ‐だ・つ【兄だつ】

〔自四〕

兄らしくする。年長者らしくふるまう。源氏物語宿木「宮の今めかしく―・ち給へる程にて」

⇒こ‐の‐かみ【兄・氏上】

この‐かん【此の間】

このあいだ。ある点からある点までの間。「―十里」「―約三十秒」

この‐きみ【此君】

竹の異称。枕草子137「そよろとさし入るる、呉竹なりけり。おい、―にこそといひたるを」→此君しくん

この‐くらい【此の位】‥クラヰ

分量・長さ・程度などをくらべたり見当をつけたりする時にいう語。これほど。この程度。「今日は―にしておきましょう」

こ‐の‐くれ【木の暗れ・木の暮】

木が茂って、その下の暗いこと。また、その所、その時。こぐれ。万葉集8「―のかくなるまでに」

⇒このくれ‐しげ【木の暗れ茂】

⇒このくれ‐の【木の暗れの】

このくれ‐しげ【木の暗れ茂】

(→)「木の暗れ」に同じ。

⇒こ‐の‐くれ【木の暗れ・木の暮】

このくれ‐の【木の暗れの】

〔枕〕

「しげし」にかかる。

⇒こ‐の‐くれ【木の暗れ・木の暮】

こ‐の‐こ【海鼠子】

ナマコの卵巣を乾燥した食品。あぶるとさらに香ばしく酒の肴として珍重。形の上から撥子ばちこと棒子ぼうことがある。くちこ。

この‐ご【此の期】

この時。いよいよという今。せっぱつまったこの局面。「―に及んで何を言うか」

このこう‐べ【兄部】‥カウベ

(コノカミベの転)

①頭かしらだつもの。

②禅宗で雑役僧の指揮者。

③中世、武士の護衛者の長。

④中世、手工業組合の職人の長。

この‐ごろ【此の頃】

(古くは清音)

①近ごろ。この日ごろ。このほど。万葉集14「はだ薄すすき穂に出し君が見えぬ―」。「―会っていない」

②近いうち。そのうち。浄瑠璃、近頃河原達引「―ゆるりと逢ひに行きませう」

⇒このごろ‐じゅう【此の頃中】

⇒このごろ‐よう【此の頃様】

このごろ‐じゅう【此の頃中】‥ヂユウ

このあいだじゅう。滑稽本、続膝栗毛「―の雨で」

⇒この‐ごろ【此の頃】

このごろ‐よう【此の頃様】‥ヤウ

当世風。徒然草「これは―のことなり、いとにくし」

⇒この‐ごろ【此の頃】

この‐さい【此の際】

いまの場合。こういう時。

この‐さき【此の先】

①ここから進み行く先。ゆくさき。「―通行止め」

②これより後。以後。この後。「―何年かかるかわからない」

こ‐の‐した【木の下】

木の下。こかげ。木のもと。大和物語「しぐれのみ降る山里の―は」

⇒このした‐がく・る【木の下隠る】

⇒このした‐がくれ【木の下隠れ】

⇒このした‐かげ【木の下陰】

⇒このした‐かぜ【木の下風】

⇒このした‐がり【木の下狩り】

⇒このした‐づくよ【木の下月夜】

⇒このした‐つゆ【木の下露】

⇒このした‐みず【木の下水】

⇒このした‐みち【木の下道】

⇒このした‐やみ【木の下闇】

このした‐がく・る【木の下隠る】

〔自四・下二〕

木の下に隠れる。万葉集2「秋山の―・り行く水の」。久安百首「―・れ行く水の浅き心に」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐がくれ【木の下隠れ】

木の下に隠れること。また、その所。このしたがくり。

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐かげ【木の下陰】

木のかげ。こかげ。拾遺和歌集恋「あさましき―の岩清水」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐かぜ【木の下風】

木の下を吹く風。貫之集「―もやまず吹かなむ」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐がり【木の下狩り】

(→)勢子せこに同じ。和訓栞「―はせこの事なりといへり」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐づくよ【木の下月夜】

木の間から月光のもれてくる夜。

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐つゆ【木の下露】

木の葉から落ちる露。また、木の下の露。古今和歌集東歌「宮城野の―は雨にまされり」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐みず【木の下水】‥ミヅ

木の下陰を流れる水。また、木の下に溜まった水。後拾遺和歌集恋「夏山の―は草隠れつつ」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐みち【木の下道】

木の茂った下の道。木陰の道。新拾遺和歌集釈教「さつきやみ―は暗きより暗きに迷ふ道ぞ苦しき」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐やみ【木の下闇】

木が茂って木陰の暗いこと。〈[季]夏〉。拾遺和歌集夏「さつき山―にともす火は鹿のたちどのしるべなりけり」

⇒こ‐の‐した【木の下】

この‐じゅう【此の中】‥ヂユウ

このごろ。近ごろ。この数日間。狂言、石神「―打続きあなた此方で大御酒を下されたれば」

このしろ【鰶・鯯・鱅・鮗】

ニシン科の海産の硬骨魚。全長約25センチメートル。体はやや側扁し、背びれの最後の軟条は糸状にのび、尾部に達する。日本各地の沿岸に分布し、内湾にも入る。中等大のものはコハダ・ツナシといい、鮨すしの材料。出雲風土記「鱸・―」

このしろ

コノシロ

提供:東京動物園協会

コノシロ

提供:東京動物園協会

こ‐の‐しろ【利】

(「子の代」の意)貸金の利息。持統紀「―収とること莫まな」

こ‐の‐じんじゃ【籠神社】

京都府宮津市大垣にある元国幣中社。祭神は天之水分神あまのみくまりのかみ・天火明命あまのほあかりのみことほか。丹後国一の宮。宮司家の「海部氏系図」は国宝。こもり神社。

籠神社

撮影:的場 啓

こ‐の‐しろ【利】

(「子の代」の意)貸金の利息。持統紀「―収とること莫まな」

こ‐の‐じんじゃ【籠神社】

京都府宮津市大垣にある元国幣中社。祭神は天之水分神あまのみくまりのかみ・天火明命あまのほあかりのみことほか。丹後国一の宮。宮司家の「海部氏系図」は国宝。こもり神社。

籠神社

撮影:的場 啓

この‐せ【此の瀬】

この折。この機会。平家物語3「たとひ―にこそ漏れさせ給ふとも」

この‐せつ【此の節】

このごろ。近来。浮世風呂前「―はますます重おもりますばかりで」

ご‐の‐ぜん【五の膳】

本膳料理の最も丁重な膳組で、本膳・二の膳・三の膳・与の膳(四を忌んでいう)・五の膳を供するもの。また、その第五の膳。

この‐たび【此の度】

今回。こんど。和歌では多く「此の旅」と掛ける。古今和歌集旅「―はぬさもとりあへず手向山紅葉の錦神のまにまに」。「―は大変ありがとうございました」

この‐だん【此の段】

手紙・口上などで前文・前言を受けて用いる語。「―お知らせ申し上げます」

この‐つき【此の月】

今月。当月。

コノテーション【connotation】

言語記号の潜在的・多層的意味。例えば小学校は、一般的には「義務教育の場」であるが、そのコノテーションは、ある人にとっては「懐しい時代」であり、教育学者にとっては「教育制度の一部」である。共示。→デノテーション

このて‐がしわ【児手柏・側柏】‥ガシハ

ヒノキ科の常緑低木または小高木。中国原産で、渡来は古く、庭木とする。高さ約2〜6メートル。葉はヒノキに似て鱗片状で表裏の別なく、枝が側立、扁平で子供の掌てのひらのように見える。花は春開き、単性で雌雄同株。種子は滋養強壮剤。

コノテガシワ

撮影:関戸 勇

この‐せ【此の瀬】

この折。この機会。平家物語3「たとひ―にこそ漏れさせ給ふとも」

この‐せつ【此の節】

このごろ。近来。浮世風呂前「―はますます重おもりますばかりで」

ご‐の‐ぜん【五の膳】

本膳料理の最も丁重な膳組で、本膳・二の膳・三の膳・与の膳(四を忌んでいう)・五の膳を供するもの。また、その第五の膳。

この‐たび【此の度】

今回。こんど。和歌では多く「此の旅」と掛ける。古今和歌集旅「―はぬさもとりあへず手向山紅葉の錦神のまにまに」。「―は大変ありがとうございました」

この‐だん【此の段】

手紙・口上などで前文・前言を受けて用いる語。「―お知らせ申し上げます」

この‐つき【此の月】

今月。当月。

コノテーション【connotation】

言語記号の潜在的・多層的意味。例えば小学校は、一般的には「義務教育の場」であるが、そのコノテーションは、ある人にとっては「懐しい時代」であり、教育学者にとっては「教育制度の一部」である。共示。→デノテーション

このて‐がしわ【児手柏・側柏】‥ガシハ

ヒノキ科の常緑低木または小高木。中国原産で、渡来は古く、庭木とする。高さ約2〜6メートル。葉はヒノキに似て鱗片状で表裏の別なく、枝が側立、扁平で子供の掌てのひらのように見える。花は春開き、単性で雌雄同株。種子は滋養強壮剤。

コノテガシワ

撮影:関戸 勇

⇒児手柏の両面

⇒児手柏の両面

この‐うち【此の内・此の中】

この間。先ごろ。このじゅう。

こ‐の‐うれ【木の末】

木の若い枝先。こぬれ。こずえ。建仁元年撰歌合「―もとに残る夜の月」

こ‐の‐え【木の枝】

木のえだ。枝。万葉集9「墓つかの上の―なびけり」

この‐え【近衛】‥ヱ

(コンヱの転。皇居に近く伺候して警衛する意)近衛府・近衛師団・近衛兵の略。

⇒このえ‐しだん【近衛師団】

⇒このえ‐づかさ【近衛府】

⇒このえ‐の‐だいしょう【近衛大将】

⇒このえ‐の‐ちゅうじょう【近衛中将】

⇒このえ‐の‐つかさ【近衛府】

⇒このえ‐の‐とねり【近衛舎人】

⇒このえ‐の‐みかど【近衛御門】

⇒このえ‐ふ【近衛府】

⇒このえ‐へい【近衛兵】

このえ【近衛】‥ヱ

姓氏の一つ。藤原氏の北家。五摂家の一つ。藤原氏嫡宗。藤原忠通の嫡男基実を始祖とするが若死し、その嫡男基通(1160〜1233)が内大臣・関白・摂政となり、京都近衛の北、室町の東に近衛殿を構え、氏の名とした。近衛大路に面する陽明門にちなみ陽明家とも称する。→藤原(系図)→五摂家(系図)。

⇒このえ‐あつまろ【近衛篤麿】

⇒このえ‐いえひろ【近衛家

この‐うち【此の内・此の中】

この間。先ごろ。このじゅう。

こ‐の‐うれ【木の末】

木の若い枝先。こぬれ。こずえ。建仁元年撰歌合「―もとに残る夜の月」

こ‐の‐え【木の枝】

木のえだ。枝。万葉集9「墓つかの上の―なびけり」

この‐え【近衛】‥ヱ

(コンヱの転。皇居に近く伺候して警衛する意)近衛府・近衛師団・近衛兵の略。

⇒このえ‐しだん【近衛師団】

⇒このえ‐づかさ【近衛府】

⇒このえ‐の‐だいしょう【近衛大将】

⇒このえ‐の‐ちゅうじょう【近衛中将】

⇒このえ‐の‐つかさ【近衛府】

⇒このえ‐の‐とねり【近衛舎人】

⇒このえ‐の‐みかど【近衛御門】

⇒このえ‐ふ【近衛府】

⇒このえ‐へい【近衛兵】

このえ【近衛】‥ヱ

姓氏の一つ。藤原氏の北家。五摂家の一つ。藤原氏嫡宗。藤原忠通の嫡男基実を始祖とするが若死し、その嫡男基通(1160〜1233)が内大臣・関白・摂政となり、京都近衛の北、室町の東に近衛殿を構え、氏の名とした。近衛大路に面する陽明門にちなみ陽明家とも称する。→藤原(系図)→五摂家(系図)。

⇒このえ‐あつまろ【近衛篤麿】

⇒このえ‐いえひろ【近衛家 】

⇒このえ‐さきひさ【近衛前久】

⇒このえ‐せいめい【近衛声明】

⇒このえ‐のぶただ【近衛信尹】

⇒このえ‐ひでまろ【近衛秀麿】

⇒このえ‐ふみまろ【近衛文麿】

⇒このえ‐ぼたん【近衛牡丹】

⇒このえ‐りゅう【近衛流】

このえ‐あつまろ【近衛篤麿】‥ヱ‥

政治家。号、霞山。関白忠

】

⇒このえ‐さきひさ【近衛前久】

⇒このえ‐せいめい【近衛声明】

⇒このえ‐のぶただ【近衛信尹】

⇒このえ‐ひでまろ【近衛秀麿】

⇒このえ‐ふみまろ【近衛文麿】

⇒このえ‐ぼたん【近衛牡丹】

⇒このえ‐りゅう【近衛流】

このえ‐あつまろ【近衛篤麿】‥ヱ‥

政治家。号、霞山。関白忠 ただひろの孫。忠房の子。日清戦争後、国民同盟会・対露同志会に参加、対露強硬政策を主張。学習院長・貴族院議長・枢密顧問官。公爵。(1863〜1904)

⇒このえ【近衛】

このえ‐いえひろ【近衛家

ただひろの孫。忠房の子。日清戦争後、国民同盟会・対露同志会に参加、対露強硬政策を主張。学習院長・貴族院議長・枢密顧問官。公爵。(1863〜1904)

⇒このえ【近衛】

このえ‐いえひろ【近衛家 】‥ヱイヘ‥

江戸中期の公卿。基

】‥ヱイヘ‥

江戸中期の公卿。基 もとひろの子。関白・太政大臣。剃髪して予楽院と号した。書に長じて、行成こうぜいの書風に傾倒、その再興につとめた。(1667〜1736)

⇒このえ【近衛】

このえ‐さきひさ【近衛前久】‥ヱ‥

安土桃山時代の公家。関白のまま諸国に下国、のち東求院竜山と号す。太政大臣。尊円流の書をよくし、詩歌にも長じた。(1536〜1612)

⇒このえ【近衛】

このえ‐しだん【近衛師団】‥ヱ‥

皇居の警護および天皇の儀仗兵としての任務を与えられた陸軍の師団。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐せいめい【近衛声明】‥ヱ‥

日中戦争期に近衛文麿内閣が発した対中国政策に関する声明。第1次(1938年1月)は南京攻略後の中華民国国民政府に対する国交断絶・否認声明。第2次(同年11月)は武漢・広東攻略後に国民政府に対日協力と和平を呼びかけた東亜新秩序声明。第3次(同年12月)は汪兆銘ら対日協力派の動きにあわせて日本側和平条件の概要を示した近衛三原則声明。

⇒このえ【近衛】

このえ‐づかさ【近衛府】‥ヱ‥

①(→)「このえふ」に同じ。

②近衛府の役人。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐てんのう【近衛天皇】‥ヱ‥ワウ

平安後期の天皇。鳥羽天皇の第9皇子。名は体仁なりひと。鳥羽法皇が院政。(在位1141〜1155)(1139〜1155)→天皇(表)

このえ‐の‐だいしょう【近衛大将】‥ヱ‥シヤウ

近衛府の長官。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐の‐ちゅうじょう【近衛中将】‥ヱ‥ジヤウ

近衛府の次官。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐の‐つかさ【近衛府】‥ヱ‥

⇒このえづかさ。栄華物語初花「―いとつきづきしき姿して」

⇒この‐え【近衛】

このえ‐の‐とねり【近衛舎人】‥ヱ‥

近衛府に属し、宮門の警衛、供奉をつかさどった兵士。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐のぶただ【近衛信尹】‥ヱ‥

安土桃山・江戸初期の公卿。寛永三筆の一人。前久さきひさの子。後陽成天皇に仕え、左大臣・関白・氏長者・准三后。三藐院さんみゃくいんと号す。御家流の一派道澄流を学び、三藐院流を起こした。(1565〜1614)

⇒このえ【近衛】

このえ‐の‐みかど【近衛御門】‥ヱ‥

①大内裏の東面の陽明門の別称。近衛門。枕草子78「―より左衛門の陣にまゐり給ふ」

②京都の近衛御門大路。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐ひでまろ【近衛秀麿】‥ヱ‥

指揮者・作曲家。文麿の弟。東京生れ。東大中退。1925年(大正14)以来半世紀にわたり、山田耕筰らと共に日本の交響楽団を育成。作「ちんちん千鳥」など。(1898〜1973)

⇒このえ【近衛】

このえ‐ふ【近衛府】‥ヱ‥

奈良・平安以降、皇居を警衛し、儀式には儀仗を率いて威儀に備え、行幸には供奉ぐぶ・警備した武官の府。765年(天平神護1)授刀衛を改めた令外りょうげの官。左近衛府と右近衛府とに分かれ、長官は大将、次官は中将・少将、判官は将監しょうげん、主典は将曹しょうそうという。六衛府の一つ。このえづかさ。このえのつかさ。ちかきまもりのつかさ。羽林。親衛。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐ふみまろ【近衛文麿】‥ヱ‥

政治家。公爵。篤麿の子。東京生れ。京大卒。1933年貴族院議長。日中全面戦争期の首相。41年第3次組閣をしたが、東条陸相の対米主戦論に敗れて辞職。敗戦後、戦犯として拘引の直前に自殺。(1891〜1945)

近衛文麿

提供:毎日新聞社

もとひろの子。関白・太政大臣。剃髪して予楽院と号した。書に長じて、行成こうぜいの書風に傾倒、その再興につとめた。(1667〜1736)

⇒このえ【近衛】

このえ‐さきひさ【近衛前久】‥ヱ‥

安土桃山時代の公家。関白のまま諸国に下国、のち東求院竜山と号す。太政大臣。尊円流の書をよくし、詩歌にも長じた。(1536〜1612)

⇒このえ【近衛】

このえ‐しだん【近衛師団】‥ヱ‥

皇居の警護および天皇の儀仗兵としての任務を与えられた陸軍の師団。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐せいめい【近衛声明】‥ヱ‥

日中戦争期に近衛文麿内閣が発した対中国政策に関する声明。第1次(1938年1月)は南京攻略後の中華民国国民政府に対する国交断絶・否認声明。第2次(同年11月)は武漢・広東攻略後に国民政府に対日協力と和平を呼びかけた東亜新秩序声明。第3次(同年12月)は汪兆銘ら対日協力派の動きにあわせて日本側和平条件の概要を示した近衛三原則声明。

⇒このえ【近衛】

このえ‐づかさ【近衛府】‥ヱ‥

①(→)「このえふ」に同じ。

②近衛府の役人。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐てんのう【近衛天皇】‥ヱ‥ワウ

平安後期の天皇。鳥羽天皇の第9皇子。名は体仁なりひと。鳥羽法皇が院政。(在位1141〜1155)(1139〜1155)→天皇(表)

このえ‐の‐だいしょう【近衛大将】‥ヱ‥シヤウ

近衛府の長官。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐の‐ちゅうじょう【近衛中将】‥ヱ‥ジヤウ

近衛府の次官。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐の‐つかさ【近衛府】‥ヱ‥

⇒このえづかさ。栄華物語初花「―いとつきづきしき姿して」

⇒この‐え【近衛】

このえ‐の‐とねり【近衛舎人】‥ヱ‥

近衛府に属し、宮門の警衛、供奉をつかさどった兵士。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐のぶただ【近衛信尹】‥ヱ‥

安土桃山・江戸初期の公卿。寛永三筆の一人。前久さきひさの子。後陽成天皇に仕え、左大臣・関白・氏長者・准三后。三藐院さんみゃくいんと号す。御家流の一派道澄流を学び、三藐院流を起こした。(1565〜1614)

⇒このえ【近衛】

このえ‐の‐みかど【近衛御門】‥ヱ‥

①大内裏の東面の陽明門の別称。近衛門。枕草子78「―より左衛門の陣にまゐり給ふ」

②京都の近衛御門大路。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐ひでまろ【近衛秀麿】‥ヱ‥

指揮者・作曲家。文麿の弟。東京生れ。東大中退。1925年(大正14)以来半世紀にわたり、山田耕筰らと共に日本の交響楽団を育成。作「ちんちん千鳥」など。(1898〜1973)

⇒このえ【近衛】

このえ‐ふ【近衛府】‥ヱ‥

奈良・平安以降、皇居を警衛し、儀式には儀仗を率いて威儀に備え、行幸には供奉ぐぶ・警備した武官の府。765年(天平神護1)授刀衛を改めた令外りょうげの官。左近衛府と右近衛府とに分かれ、長官は大将、次官は中将・少将、判官は将監しょうげん、主典は将曹しょうそうという。六衛府の一つ。このえづかさ。このえのつかさ。ちかきまもりのつかさ。羽林。親衛。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐ふみまろ【近衛文麿】‥ヱ‥

政治家。公爵。篤麿の子。東京生れ。京大卒。1933年貴族院議長。日中全面戦争期の首相。41年第3次組閣をしたが、東条陸相の対米主戦論に敗れて辞職。敗戦後、戦犯として拘引の直前に自殺。(1891〜1945)

近衛文麿

提供:毎日新聞社

⇒このえ【近衛】

このえ‐へい【近衛兵】‥ヱ‥

①1872年(明治5)に設けられた天皇の護衛兵。91年近衛師団に改編。→親兵2。

②近衛師団所属の兵。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐ぼたん【近衛牡丹】‥ヱ‥

近衛家の紋所もんどころで、牡丹の花と葉を取り合わせたもの。

⇒このえ【近衛】

このえ‐りゅう【近衛流】‥ヱリウ

近衛信尹のぶただを祖とする和様書道の一派。光悦流はこの流から出たという。三藐院流さんみゃくいんりゅう。

⇒このえ【近衛】

こ‐の‐かげ【木の陰】

木のかげ。こかげ。兼輔集「あさづまの三井の―しげりあひて」

こ‐の‐かた【此の方・以来】

①こちらの方向。こちらがわ。万葉集13「―にわれは立ちて」

②その時より後。以来いらい。三蔵法師伝承徳点「東度より已来コノカタ」。「生まれて―」

この‐かた【此の方】

〔代〕

「この人」の尊敬語。

こ‐の‐かみ【兄・氏上】

(「子の上」の意)

①長男。総領。あに。清寧紀「長子このかみ磐城皇子」

②兄弟姉妹の年長者。兄または姉。宇津保物語俊蔭「御―の右のおとど」

③年上。年長の人。源氏物語柏木「かの君は五六年の程の―なりしかど」

④氏うじの長者。氏の上かみ。天智紀「―には大刀を賜ふ」

⑤上に立つ人。長。首魁。また、すぐれた人。持統紀「郡国くにぐにの長吏このかみつかさに勅みことのりして」

⑥兄同様の人。義兄。雨月物語1「―来り給ふことの遅かりしに」

⇒このかみ‐ごころ【兄心】

⇒このかみ‐だ・つ【兄だつ】

こ‐の‐かみ【小腹】

下腹。ほがみ。こがみ。倭名類聚鈔3「釈名云自臍以下謂之水腹、或云小腹、和名、古能加美」

このかみ‐ごころ【兄心】

兄らしい心。年長者らしい心づかい。源氏物語横笛「二の宮はこよなく―に所去り聞え給ふ」

⇒こ‐の‐かみ【兄・氏上】

このかみ‐だ・つ【兄だつ】

〔自四〕

兄らしくする。年長者らしくふるまう。源氏物語宿木「宮の今めかしく―・ち給へる程にて」

⇒こ‐の‐かみ【兄・氏上】

この‐かん【此の間】

このあいだ。ある点からある点までの間。「―十里」「―約三十秒」

この‐きみ【此君】

竹の異称。枕草子137「そよろとさし入るる、呉竹なりけり。おい、―にこそといひたるを」→此君しくん

この‐くらい【此の位】‥クラヰ

分量・長さ・程度などをくらべたり見当をつけたりする時にいう語。これほど。この程度。「今日は―にしておきましょう」

こ‐の‐くれ【木の暗れ・木の暮】

木が茂って、その下の暗いこと。また、その所、その時。こぐれ。万葉集8「―のかくなるまでに」

⇒このくれ‐しげ【木の暗れ茂】

⇒このくれ‐の【木の暗れの】

このくれ‐しげ【木の暗れ茂】

(→)「木の暗れ」に同じ。

⇒こ‐の‐くれ【木の暗れ・木の暮】

このくれ‐の【木の暗れの】

〔枕〕

「しげし」にかかる。

⇒こ‐の‐くれ【木の暗れ・木の暮】

こ‐の‐こ【海鼠子】

ナマコの卵巣を乾燥した食品。あぶるとさらに香ばしく酒の肴として珍重。形の上から撥子ばちこと棒子ぼうことがある。くちこ。

この‐ご【此の期】

この時。いよいよという今。せっぱつまったこの局面。「―に及んで何を言うか」

このこう‐べ【兄部】‥カウベ

(コノカミベの転)

①頭かしらだつもの。

②禅宗で雑役僧の指揮者。

③中世、武士の護衛者の長。

④中世、手工業組合の職人の長。

この‐ごろ【此の頃】

(古くは清音)

①近ごろ。この日ごろ。このほど。万葉集14「はだ薄すすき穂に出し君が見えぬ―」。「―会っていない」

②近いうち。そのうち。浄瑠璃、近頃河原達引「―ゆるりと逢ひに行きませう」

⇒このごろ‐じゅう【此の頃中】

⇒このごろ‐よう【此の頃様】

このごろ‐じゅう【此の頃中】‥ヂユウ

このあいだじゅう。滑稽本、続膝栗毛「―の雨で」

⇒この‐ごろ【此の頃】

このごろ‐よう【此の頃様】‥ヤウ

当世風。徒然草「これは―のことなり、いとにくし」

⇒この‐ごろ【此の頃】

この‐さい【此の際】

いまの場合。こういう時。

この‐さき【此の先】

①ここから進み行く先。ゆくさき。「―通行止め」

②これより後。以後。この後。「―何年かかるかわからない」

こ‐の‐した【木の下】

木の下。こかげ。木のもと。大和物語「しぐれのみ降る山里の―は」

⇒このした‐がく・る【木の下隠る】

⇒このした‐がくれ【木の下隠れ】

⇒このした‐かげ【木の下陰】

⇒このした‐かぜ【木の下風】

⇒このした‐がり【木の下狩り】

⇒このした‐づくよ【木の下月夜】

⇒このした‐つゆ【木の下露】

⇒このした‐みず【木の下水】

⇒このした‐みち【木の下道】

⇒このした‐やみ【木の下闇】

このした‐がく・る【木の下隠る】

〔自四・下二〕

木の下に隠れる。万葉集2「秋山の―・り行く水の」。久安百首「―・れ行く水の浅き心に」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐がくれ【木の下隠れ】

木の下に隠れること。また、その所。このしたがくり。

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐かげ【木の下陰】

木のかげ。こかげ。拾遺和歌集恋「あさましき―の岩清水」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐かぜ【木の下風】

木の下を吹く風。貫之集「―もやまず吹かなむ」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐がり【木の下狩り】

(→)勢子せこに同じ。和訓栞「―はせこの事なりといへり」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐づくよ【木の下月夜】

木の間から月光のもれてくる夜。

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐つゆ【木の下露】

木の葉から落ちる露。また、木の下の露。古今和歌集東歌「宮城野の―は雨にまされり」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐みず【木の下水】‥ミヅ

木の下陰を流れる水。また、木の下に溜まった水。後拾遺和歌集恋「夏山の―は草隠れつつ」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐みち【木の下道】

木の茂った下の道。木陰の道。新拾遺和歌集釈教「さつきやみ―は暗きより暗きに迷ふ道ぞ苦しき」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐やみ【木の下闇】

木が茂って木陰の暗いこと。〈[季]夏〉。拾遺和歌集夏「さつき山―にともす火は鹿のたちどのしるべなりけり」

⇒こ‐の‐した【木の下】

この‐じゅう【此の中】‥ヂユウ

このごろ。近ごろ。この数日間。狂言、石神「―打続きあなた此方で大御酒を下されたれば」

このしろ【鰶・鯯・鱅・鮗】

ニシン科の海産の硬骨魚。全長約25センチメートル。体はやや側扁し、背びれの最後の軟条は糸状にのび、尾部に達する。日本各地の沿岸に分布し、内湾にも入る。中等大のものはコハダ・ツナシといい、鮨すしの材料。出雲風土記「鱸・―」

このしろ

⇒このえ【近衛】

このえ‐へい【近衛兵】‥ヱ‥

①1872年(明治5)に設けられた天皇の護衛兵。91年近衛師団に改編。→親兵2。

②近衛師団所属の兵。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐ぼたん【近衛牡丹】‥ヱ‥

近衛家の紋所もんどころで、牡丹の花と葉を取り合わせたもの。

⇒このえ【近衛】

このえ‐りゅう【近衛流】‥ヱリウ

近衛信尹のぶただを祖とする和様書道の一派。光悦流はこの流から出たという。三藐院流さんみゃくいんりゅう。

⇒このえ【近衛】

こ‐の‐かげ【木の陰】

木のかげ。こかげ。兼輔集「あさづまの三井の―しげりあひて」

こ‐の‐かた【此の方・以来】

①こちらの方向。こちらがわ。万葉集13「―にわれは立ちて」

②その時より後。以来いらい。三蔵法師伝承徳点「東度より已来コノカタ」。「生まれて―」

この‐かた【此の方】

〔代〕

「この人」の尊敬語。

こ‐の‐かみ【兄・氏上】

(「子の上」の意)

①長男。総領。あに。清寧紀「長子このかみ磐城皇子」

②兄弟姉妹の年長者。兄または姉。宇津保物語俊蔭「御―の右のおとど」

③年上。年長の人。源氏物語柏木「かの君は五六年の程の―なりしかど」

④氏うじの長者。氏の上かみ。天智紀「―には大刀を賜ふ」

⑤上に立つ人。長。首魁。また、すぐれた人。持統紀「郡国くにぐにの長吏このかみつかさに勅みことのりして」

⑥兄同様の人。義兄。雨月物語1「―来り給ふことの遅かりしに」

⇒このかみ‐ごころ【兄心】

⇒このかみ‐だ・つ【兄だつ】

こ‐の‐かみ【小腹】

下腹。ほがみ。こがみ。倭名類聚鈔3「釈名云自臍以下謂之水腹、或云小腹、和名、古能加美」

このかみ‐ごころ【兄心】

兄らしい心。年長者らしい心づかい。源氏物語横笛「二の宮はこよなく―に所去り聞え給ふ」

⇒こ‐の‐かみ【兄・氏上】

このかみ‐だ・つ【兄だつ】

〔自四〕

兄らしくする。年長者らしくふるまう。源氏物語宿木「宮の今めかしく―・ち給へる程にて」

⇒こ‐の‐かみ【兄・氏上】

この‐かん【此の間】

このあいだ。ある点からある点までの間。「―十里」「―約三十秒」

この‐きみ【此君】

竹の異称。枕草子137「そよろとさし入るる、呉竹なりけり。おい、―にこそといひたるを」→此君しくん

この‐くらい【此の位】‥クラヰ

分量・長さ・程度などをくらべたり見当をつけたりする時にいう語。これほど。この程度。「今日は―にしておきましょう」

こ‐の‐くれ【木の暗れ・木の暮】

木が茂って、その下の暗いこと。また、その所、その時。こぐれ。万葉集8「―のかくなるまでに」

⇒このくれ‐しげ【木の暗れ茂】

⇒このくれ‐の【木の暗れの】

このくれ‐しげ【木の暗れ茂】

(→)「木の暗れ」に同じ。

⇒こ‐の‐くれ【木の暗れ・木の暮】

このくれ‐の【木の暗れの】

〔枕〕

「しげし」にかかる。

⇒こ‐の‐くれ【木の暗れ・木の暮】

こ‐の‐こ【海鼠子】

ナマコの卵巣を乾燥した食品。あぶるとさらに香ばしく酒の肴として珍重。形の上から撥子ばちこと棒子ぼうことがある。くちこ。

この‐ご【此の期】

この時。いよいよという今。せっぱつまったこの局面。「―に及んで何を言うか」

このこう‐べ【兄部】‥カウベ

(コノカミベの転)

①頭かしらだつもの。

②禅宗で雑役僧の指揮者。

③中世、武士の護衛者の長。

④中世、手工業組合の職人の長。

この‐ごろ【此の頃】

(古くは清音)

①近ごろ。この日ごろ。このほど。万葉集14「はだ薄すすき穂に出し君が見えぬ―」。「―会っていない」

②近いうち。そのうち。浄瑠璃、近頃河原達引「―ゆるりと逢ひに行きませう」

⇒このごろ‐じゅう【此の頃中】

⇒このごろ‐よう【此の頃様】

このごろ‐じゅう【此の頃中】‥ヂユウ

このあいだじゅう。滑稽本、続膝栗毛「―の雨で」

⇒この‐ごろ【此の頃】

このごろ‐よう【此の頃様】‥ヤウ

当世風。徒然草「これは―のことなり、いとにくし」

⇒この‐ごろ【此の頃】

この‐さい【此の際】

いまの場合。こういう時。

この‐さき【此の先】

①ここから進み行く先。ゆくさき。「―通行止め」

②これより後。以後。この後。「―何年かかるかわからない」

こ‐の‐した【木の下】

木の下。こかげ。木のもと。大和物語「しぐれのみ降る山里の―は」

⇒このした‐がく・る【木の下隠る】

⇒このした‐がくれ【木の下隠れ】

⇒このした‐かげ【木の下陰】

⇒このした‐かぜ【木の下風】

⇒このした‐がり【木の下狩り】

⇒このした‐づくよ【木の下月夜】

⇒このした‐つゆ【木の下露】

⇒このした‐みず【木の下水】

⇒このした‐みち【木の下道】

⇒このした‐やみ【木の下闇】

このした‐がく・る【木の下隠る】

〔自四・下二〕

木の下に隠れる。万葉集2「秋山の―・り行く水の」。久安百首「―・れ行く水の浅き心に」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐がくれ【木の下隠れ】

木の下に隠れること。また、その所。このしたがくり。

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐かげ【木の下陰】

木のかげ。こかげ。拾遺和歌集恋「あさましき―の岩清水」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐かぜ【木の下風】

木の下を吹く風。貫之集「―もやまず吹かなむ」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐がり【木の下狩り】

(→)勢子せこに同じ。和訓栞「―はせこの事なりといへり」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐づくよ【木の下月夜】

木の間から月光のもれてくる夜。

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐つゆ【木の下露】

木の葉から落ちる露。また、木の下の露。古今和歌集東歌「宮城野の―は雨にまされり」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐みず【木の下水】‥ミヅ

木の下陰を流れる水。また、木の下に溜まった水。後拾遺和歌集恋「夏山の―は草隠れつつ」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐みち【木の下道】

木の茂った下の道。木陰の道。新拾遺和歌集釈教「さつきやみ―は暗きより暗きに迷ふ道ぞ苦しき」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐やみ【木の下闇】

木が茂って木陰の暗いこと。〈[季]夏〉。拾遺和歌集夏「さつき山―にともす火は鹿のたちどのしるべなりけり」

⇒こ‐の‐した【木の下】

この‐じゅう【此の中】‥ヂユウ

このごろ。近ごろ。この数日間。狂言、石神「―打続きあなた此方で大御酒を下されたれば」

このしろ【鰶・鯯・鱅・鮗】

ニシン科の海産の硬骨魚。全長約25センチメートル。体はやや側扁し、背びれの最後の軟条は糸状にのび、尾部に達する。日本各地の沿岸に分布し、内湾にも入る。中等大のものはコハダ・ツナシといい、鮨すしの材料。出雲風土記「鱸・―」

このしろ

コノシロ

提供:東京動物園協会

コノシロ

提供:東京動物園協会

こ‐の‐しろ【利】

(「子の代」の意)貸金の利息。持統紀「―収とること莫まな」

こ‐の‐じんじゃ【籠神社】

京都府宮津市大垣にある元国幣中社。祭神は天之水分神あまのみくまりのかみ・天火明命あまのほあかりのみことほか。丹後国一の宮。宮司家の「海部氏系図」は国宝。こもり神社。

籠神社

撮影:的場 啓

こ‐の‐しろ【利】

(「子の代」の意)貸金の利息。持統紀「―収とること莫まな」

こ‐の‐じんじゃ【籠神社】

京都府宮津市大垣にある元国幣中社。祭神は天之水分神あまのみくまりのかみ・天火明命あまのほあかりのみことほか。丹後国一の宮。宮司家の「海部氏系図」は国宝。こもり神社。

籠神社

撮影:的場 啓

この‐せ【此の瀬】

この折。この機会。平家物語3「たとひ―にこそ漏れさせ給ふとも」

この‐せつ【此の節】

このごろ。近来。浮世風呂前「―はますます重おもりますばかりで」

ご‐の‐ぜん【五の膳】

本膳料理の最も丁重な膳組で、本膳・二の膳・三の膳・与の膳(四を忌んでいう)・五の膳を供するもの。また、その第五の膳。

この‐たび【此の度】

今回。こんど。和歌では多く「此の旅」と掛ける。古今和歌集旅「―はぬさもとりあへず手向山紅葉の錦神のまにまに」。「―は大変ありがとうございました」

この‐だん【此の段】

手紙・口上などで前文・前言を受けて用いる語。「―お知らせ申し上げます」

この‐つき【此の月】

今月。当月。

コノテーション【connotation】

言語記号の潜在的・多層的意味。例えば小学校は、一般的には「義務教育の場」であるが、そのコノテーションは、ある人にとっては「懐しい時代」であり、教育学者にとっては「教育制度の一部」である。共示。→デノテーション

このて‐がしわ【児手柏・側柏】‥ガシハ

ヒノキ科の常緑低木または小高木。中国原産で、渡来は古く、庭木とする。高さ約2〜6メートル。葉はヒノキに似て鱗片状で表裏の別なく、枝が側立、扁平で子供の掌てのひらのように見える。花は春開き、単性で雌雄同株。種子は滋養強壮剤。

コノテガシワ

撮影:関戸 勇

この‐せ【此の瀬】

この折。この機会。平家物語3「たとひ―にこそ漏れさせ給ふとも」

この‐せつ【此の節】

このごろ。近来。浮世風呂前「―はますます重おもりますばかりで」

ご‐の‐ぜん【五の膳】

本膳料理の最も丁重な膳組で、本膳・二の膳・三の膳・与の膳(四を忌んでいう)・五の膳を供するもの。また、その第五の膳。

この‐たび【此の度】

今回。こんど。和歌では多く「此の旅」と掛ける。古今和歌集旅「―はぬさもとりあへず手向山紅葉の錦神のまにまに」。「―は大変ありがとうございました」

この‐だん【此の段】

手紙・口上などで前文・前言を受けて用いる語。「―お知らせ申し上げます」

この‐つき【此の月】

今月。当月。

コノテーション【connotation】

言語記号の潜在的・多層的意味。例えば小学校は、一般的には「義務教育の場」であるが、そのコノテーションは、ある人にとっては「懐しい時代」であり、教育学者にとっては「教育制度の一部」である。共示。→デノテーション

このて‐がしわ【児手柏・側柏】‥ガシハ

ヒノキ科の常緑低木または小高木。中国原産で、渡来は古く、庭木とする。高さ約2〜6メートル。葉はヒノキに似て鱗片状で表裏の別なく、枝が側立、扁平で子供の掌てのひらのように見える。花は春開き、単性で雌雄同株。種子は滋養強壮剤。

コノテガシワ

撮影:関戸 勇

⇒児手柏の両面

⇒児手柏の両面

広辞苑 ページ 7343 での【○子に優る宝なし】単語。