複数辞典一括検索+![]()

![]()

せち【節】🔗⭐🔉

せち【節】

①気候の変り目の祝日。節会せちえ。節句。節日。宇津保物語初秋「五月五日にます―なし」

②とき。時節。季節。経信卿母集「弥生の日数のうちに夏の―の来るをわきまへ」

③節日、特に正月の饗応。せちぶるまい。忠見集「正月―するところあり」

→せつ(節)

せつ【節】🔗⭐🔉

せつ【節】

①竹・枝または骨などのふし。また、物の結合している部分。

②二十四節気のこと。また、そのうち立春・啓蟄けいちつ・清明など一つおきの節気、すなわち1年を12カ月に分けた各月の前半の称。↔中ちゅう。

③祝日。→せち(節)。

④時期。ころ。折おり。「上京の―はよろしく」

⑤物事のくぎり目。また、くぎられた部分。

㋐歌曲のふし。

㋑詩歌・文章・楽曲などの一くぎり。

㋒〔言〕文または文に近い表現で、上位の文の要素として含まれる単位。名詞節・形容詞節・副詞節などがある。

㋓商品取引所で行う立会の区分。

㋔リーグ戦などの試合日程の区切り。「第3―の全試合結果」

⑥志を守ること。みさお。「―を守る」

⑦ほどよくすること。ひかえめ。ほどあい。

⑧君命をうけた使者が帯びるしるし。中国では旄牛からうしの尾を飾った杖。「―を持つ」

⑨〔理〕(→)節点に同じ。

⑩生物分類上の階級の一つ。属と種との中間で、種をまとめるために置く。

⑪(knotが「結び目」の意であることから)船の速度の単位「ノット」の当て字。

⇒節を折る

⇒節を全うする

ふ【節・編】🔗⭐🔉

ふ【節・編】

①薦こも・垣などの編み目、結い目。顕宗紀「臣の子の八―の柴垣」。万葉集14「まをごもの―のま近くて」

②ふし。万葉集3「七―菅手に取り持ちて」

ふし【節】🔗⭐🔉

ふし【節】

①竹・葦などの茎の、間をおいて隔てをなしている所。竹取物語「―を隔ててよごとに金こがねある竹を見つくることかさなりぬ」→よ(節)。

②樹幹の枝のつけ根の所。また、そのあと。

③動物の骨のつがいめ。関節。

④瘤状のもの。特に、糸・縄などで瘤状のところ。〈倭名類聚鈔14〉

⑤物事のくぎれ目。段落。節目。「人生の―」

⑥(心がとまるような)点。箇所。「あやしい―がある」

⑦(何かのきっかけとなる)とき。おり。際。源氏物語帚木「をこがましくも、またよき―なりとも思ひ給ふるに」。「折―」

⑧歌の音の高低・長短・強弱の変化する境目。転じて、曲節。旋律。メロディー。また、歌の一くだり。「一―うたう」「歌詞に―をつける」

⑨(フシと書く)浄瑠璃の節章の一つ。

⑩言いがかり。なんくせ。人情本、春色辰巳園「よくいろいろな―をつけるの。面倒な酒ならばよそうよ」

⑪魚の身を縦に4分したものの一つ。狂言、察化「鰹十―取つたは」

⑫かつおぶし。

⑬(女房詞)ほした芋がら。

⑭矢柄やがらの節。

⑮〔理〕(node)定在波において振幅が常に零または極小となる箇所。節点せってん。↔腹はら

⇒節を正ず

よ【節】🔗⭐🔉

よ【節】

(世と同源)

①竹・葦などの茎の節ふしと節との間。竹取物語「ふしをへだてて―ごとに」

②転じて、節ふし。平治物語「大きなる竹の―をとほして入道の口にあてて」

[漢]節🔗⭐🔉

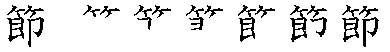

節 字形

筆順

筆順

〔竹部7画/13画/教育/3265・4061〕

[

〔竹部7画/13画/教育/3265・4061〕

[ ] 字形

] 字形

〔竹部9画/15画〕

〔音〕セツ(漢) セチ(呉)

〔訓〕ふし (名)たかし・みさお・のり・よし・とき

[意味]

①ふしめ。くぎり。

㋐竹のふし。物の結合している部分。くぎりめ。「枝葉末節・関節・結節・節足動物」

㋑詩歌・文章のくぎり。「文節・章節・楽節・第一節」

㋒時季の切れめ。気候のかわりめ。「節分・季節・二十四節気」

㋓時期。とき。「その節はよろしく」「当節」

㋔月日の流れのふしめ。祝日。「正月のお節せち料理」「節日・節句・節会せちえ・佳節・天長節」

②みさお。行いや志のけじめ(がある)。「節義・節操・貞節・忠節・変節」

③度をこえないよう、ひかえめにする。ほどよくする。「節約・節制・節度・節水・調節」

④君命を受けて外国へ使いする者が証拠として帯びる割符わりふ・しるし。「節刀・節度使・使節・符節・持節将軍」

⑤船の速度の単位。ノット。一時間に一海里(=一八五二メートル)を進む速さ。▶knot(=結び目・ふし)の訳語。

[解字]

形声。「竹」+音符「

〔竹部9画/15画〕

〔音〕セツ(漢) セチ(呉)

〔訓〕ふし (名)たかし・みさお・のり・よし・とき

[意味]

①ふしめ。くぎり。

㋐竹のふし。物の結合している部分。くぎりめ。「枝葉末節・関節・結節・節足動物」

㋑詩歌・文章のくぎり。「文節・章節・楽節・第一節」

㋒時季の切れめ。気候のかわりめ。「節分・季節・二十四節気」

㋓時期。とき。「その節はよろしく」「当節」

㋔月日の流れのふしめ。祝日。「正月のお節せち料理」「節日・節句・節会せちえ・佳節・天長節」

②みさお。行いや志のけじめ(がある)。「節義・節操・貞節・忠節・変節」

③度をこえないよう、ひかえめにする。ほどよくする。「節約・節制・節度・節水・調節」

④君命を受けて外国へ使いする者が証拠として帯びる割符わりふ・しるし。「節刀・節度使・使節・符節・持節将軍」

⑤船の速度の単位。ノット。一時間に一海里(=一八五二メートル)を進む速さ。▶knot(=結び目・ふし)の訳語。

[解字]

形声。「竹」+音符「 」(=ひざを折りまげた人)。ひざをふしとして足がまがるように、一くぎりずつくぎれている竹のふしの意。

[下ツキ

音節・楽節・佳節・嘉節・環節・関節・季節・気節・曲節・苦節・結節・高節・五節・使節・持節・時節・小節・章節・臣節・忠節・調節・貞節・当節・盤根錯節・晩節・符節・跗節・分節・文節・変節・末節・名節・礼節

[難読]

節季候せきぞろ

」(=ひざを折りまげた人)。ひざをふしとして足がまがるように、一くぎりずつくぎれている竹のふしの意。

[下ツキ

音節・楽節・佳節・嘉節・環節・関節・季節・気節・曲節・苦節・結節・高節・五節・使節・持節・時節・小節・章節・臣節・忠節・調節・貞節・当節・盤根錯節・晩節・符節・跗節・分節・文節・変節・末節・名節・礼節

[難読]

節季候せきぞろ

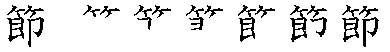

筆順

筆順

〔竹部7画/13画/教育/3265・4061〕

[

〔竹部7画/13画/教育/3265・4061〕

[ ] 字形

] 字形

〔竹部9画/15画〕

〔音〕セツ(漢) セチ(呉)

〔訓〕ふし (名)たかし・みさお・のり・よし・とき

[意味]

①ふしめ。くぎり。

㋐竹のふし。物の結合している部分。くぎりめ。「枝葉末節・関節・結節・節足動物」

㋑詩歌・文章のくぎり。「文節・章節・楽節・第一節」

㋒時季の切れめ。気候のかわりめ。「節分・季節・二十四節気」

㋓時期。とき。「その節はよろしく」「当節」

㋔月日の流れのふしめ。祝日。「正月のお節せち料理」「節日・節句・節会せちえ・佳節・天長節」

②みさお。行いや志のけじめ(がある)。「節義・節操・貞節・忠節・変節」

③度をこえないよう、ひかえめにする。ほどよくする。「節約・節制・節度・節水・調節」

④君命を受けて外国へ使いする者が証拠として帯びる割符わりふ・しるし。「節刀・節度使・使節・符節・持節将軍」

⑤船の速度の単位。ノット。一時間に一海里(=一八五二メートル)を進む速さ。▶knot(=結び目・ふし)の訳語。

[解字]

形声。「竹」+音符「

〔竹部9画/15画〕

〔音〕セツ(漢) セチ(呉)

〔訓〕ふし (名)たかし・みさお・のり・よし・とき

[意味]

①ふしめ。くぎり。

㋐竹のふし。物の結合している部分。くぎりめ。「枝葉末節・関節・結節・節足動物」

㋑詩歌・文章のくぎり。「文節・章節・楽節・第一節」

㋒時季の切れめ。気候のかわりめ。「節分・季節・二十四節気」

㋓時期。とき。「その節はよろしく」「当節」

㋔月日の流れのふしめ。祝日。「正月のお節せち料理」「節日・節句・節会せちえ・佳節・天長節」

②みさお。行いや志のけじめ(がある)。「節義・節操・貞節・忠節・変節」

③度をこえないよう、ひかえめにする。ほどよくする。「節約・節制・節度・節水・調節」

④君命を受けて外国へ使いする者が証拠として帯びる割符わりふ・しるし。「節刀・節度使・使節・符節・持節将軍」

⑤船の速度の単位。ノット。一時間に一海里(=一八五二メートル)を進む速さ。▶knot(=結び目・ふし)の訳語。

[解字]

形声。「竹」+音符「 」(=ひざを折りまげた人)。ひざをふしとして足がまがるように、一くぎりずつくぎれている竹のふしの意。

[下ツキ

音節・楽節・佳節・嘉節・環節・関節・季節・気節・曲節・苦節・結節・高節・五節・使節・持節・時節・小節・章節・臣節・忠節・調節・貞節・当節・盤根錯節・晩節・符節・跗節・分節・文節・変節・末節・名節・礼節

[難読]

節季候せきぞろ

」(=ひざを折りまげた人)。ひざをふしとして足がまがるように、一くぎりずつくぎれている竹のふしの意。

[下ツキ

音節・楽節・佳節・嘉節・環節・関節・季節・気節・曲節・苦節・結節・高節・五節・使節・持節・時節・小節・章節・臣節・忠節・調節・貞節・当節・盤根錯節・晩節・符節・跗節・分節・文節・変節・末節・名節・礼節

[難読]

節季候せきぞろ

広辞苑に「節」で完全一致するの検索結果 1-6。