複数辞典一括検索+![]()

![]()

かつ【勝】🔗⭐🔉

かつ【括】クワツ🔗⭐🔉

かつ【括】クワツ

①しめくくること。まとめること。「3―に分ける」

②包装単位。捻造ねじづくりした生糸の綛かせをさらに30本程度集めて結束したもの。

かつ【渇】🔗⭐🔉

かつ【渇】

喉のどがかわくこと。かわき。「―をいやす」

⇒渇に臨みて井を穿つ

かつ【喝】🔗⭐🔉

かつ【喝】

大声を出すこと。大声で叱ること。特に、禅宗で励まし叱るときの叫び声。また、大声でおどすこと。

カツ🔗⭐🔉

カツ

カツレツの略。「―‐ライス」「豚とん―」

か・つ【勝つ・贏つ・克つ】(自五)🔗⭐🔉

か・つ【勝つ・贏つ・克つ】

〔自五〕

①戦って相手を破る。栄華物語初花「この鶏の左のしきりに負け、右のみ―・つに」。平家物語9「討ち奉らずとも―・つべきいくさに負くることよもあらじ」。「試合に―・つ」「裁判に―・つ」

②優劣を争って他にすぐれた事を示す。比べてみてまさる。万葉集14「乎久佐壮子おくさおと乎具佐助丁おぐさずけおと潮舟の並べて見れば乎具佐―・ちめり」。御室歌合「秋の夜は月と草ばの白露と光くらべにいづれ―・たまし」。「学力では兄より弟が―・つ」

③目標に向かって努力する。「富を―・ち得る」

④何かの要素が他をしのぐ。圧倒する。「この服地は赤みが―・っている」「位が実力に―・つ」「荷が―・つ」

⑤(性格・気性が)強い。「あの人は気の―・った人だ」

⑥《克》おさえ難いものを努力しておさえつける。たえる。「病気に―・つ」「己に―・つ」「誘惑に―・つ」

⇒勝って兜の緒を締めよ

⇒勝って負け

⇒勝てば官軍負ければ賊軍

⇒勝てば負ける

か・つ【搗つ】🔗⭐🔉

か・つ【搗つ】

〔他四〕

①臼でつく。

②棒などでたたく。また、たたいて落とす。軽口五色紙「やい、それは何しをるといふたれば、イヤ星を―・ちます」

かつ【且つ】🔗⭐🔉

かつ【且つ】

[一]〔副〕

①(二つの動作・状態が並行して同時に存在することを表す。二つの「かつ」が相対して用いられる場合と、一方にのみ「かつ」が用いられる場合とがある)一方では。同時に。後撰和歌集恋「恋のごとわりなきものはなかりけり―むつれつつ―ぞ恋しき」。古今和歌集別「―こえてわかれも行くか逢坂は人だのめなる名にこそありけれ」。「―歌い―踊る」

②ある動作・状態の上に他が加わることを表す。そのうえ。なおまた。万葉集8「秋風のさむき此頃したにきむいもがかたみと―もしのばむ」

③すぐに。徒然草「―あらはるるをも顧みず、口に任せて言ひ散らすは」

④ちょっと。かりに。源氏物語明石「―見るにだにあかぬ御様をいかで隔てつる年月ぞ」

⑤(「知る」「見る」「聞く」などの動詞の上にきて)すでに。もう。万葉集3「世の中し常かくのみと―知れどいたき心は忍びかねつも」。平家物語10「―聞し召されても候ふらん」

[二]〔接続〕

(漢文の「且」の訓読から)二つの動作または状態を表す表現を接続して、それが並行して成り立つことを表す。そのうえに。それとともに。「飲み―食う」「必要―十分な条件」

かつ‐あい【渇愛】🔗⭐🔉

かつ‐あい【渇愛】

〔仏〕渇して水をほしがるように凡夫が五欲に愛着すること。

かつ‐あい【割愛】🔗⭐🔉

かつ‐あい【割愛】

①愛執を断ち切ること。沙石集9「―出家の沙門、なんぞ世財をあらそはん」

②惜しく思うものを思いきって手放したり省略したりすること。「紙数が尽きたので―する」

③大学など公的な組織が、他の組織からの要請で人材を手放すこと。「―願」

かつ‐あげ🔗⭐🔉

かつ‐あげ

恐喝の隠語。おどして金品を奪うこと。

かつ‐い【葛衣】🔗⭐🔉

かつ‐い【葛衣】

葛布くずふのかたびら。

かついろ‐おどし【勝色縅】‥ヲドシ🔗⭐🔉

かついろ‐おどし【勝色縅】‥ヲドシ

(→)褐色縅かちいろおどしに同じ。

かつ・う【飢う・餓う】🔗⭐🔉

かつ・う【飢う・餓う】

〔自下二〕

⇒かつえる(下一)

かつう‐は【且つうは】🔗⭐🔉

かつう‐は【且つうは】

〔副〕

(カツハの長音化)一つには。一方では。曾我物語12「―嬉しく―悲しく」

かつうら【勝浦】🔗⭐🔉

かつうら【勝浦】

①千葉県南東部の市。房総半島の太平洋に面する主要漁業都市。海水浴場も多い。人口2万2千。

②那智勝浦。和歌山県南部、熊野灘に面した町。那智の滝など名勝に富む。吉野熊野国立公園に属する。

⇒かつうら‐おんせん【勝浦温泉】

かつうら‐おんせん【勝浦温泉】‥ヲン‥🔗⭐🔉

かつうら‐おんせん【勝浦温泉】‥ヲン‥

勝浦2にある温泉。泉質は硫黄泉。

勝浦温泉

撮影:的場 啓

⇒かつうら【勝浦】

⇒かつうら【勝浦】

⇒かつうら【勝浦】

⇒かつうら【勝浦】

かつ‐えき【滑液】クワツ‥🔗⭐🔉

かつ‐えき【滑液】クワツ‥

関節をつつむ滑液膜から分泌する無色または淡黄色の粘液。関節腔にあって関節の運動を滑らかにする。

かつえ‐じに【飢え死に・餓え死に】カツヱ‥🔗⭐🔉

かつえ‐じに【飢え死に・餓え死に】カツヱ‥

かつえて死ぬこと。うえじに。尾崎紅葉、おぼろ舟「お親父様とっさまも我等二人の―をよい気味とはお思召すまじ」

かつ・える【飢える・餓える】カツヱル🔗⭐🔉

かつ・える【飢える・餓える】カツヱル

〔自下一〕[文]かつ・う(下二)

(室町時代以後ヤ行下二段にも活用)

①うえる。空腹になる。史記抄「王者たるほどの者が―・ゑ死ぬるぞ」

②甚だしく欠乏を感じる。頻りに欲しがる。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「色けに―・ゑしこの島なれば」

かつお【鰹・松魚・堅魚】カツヲ🔗⭐🔉

かつお【鰹・松魚・堅魚】カツヲ

(カタウオの約)

①サバ科の海産の硬骨魚。全長約90センチメートル。熱帯・温帯の海に広く分布、日本へは春来遊し、秋に南下する。重要な食用魚で、夏魚の代表。また、生節なまりぶし・鰹節を製造、内臓は塩辛(酒盗しゅとう)とする。〈[季]夏〉。万葉集9「水江の浦の島子が―釣り」

②鰹木の略。古事記下「―を上げて舎屋を作れる家」

③鰹節の略。醒睡笑「手に―を一ふしづつ持ちて呼べ」

⇒かつお‐いろり【鰹色利・鰹煎汁】

⇒かつお‐ぎ【鰹木・堅魚木】

⇒かつお‐つり【鰹釣り】

⇒かつお‐どり【鰹鳥】

⇒かつお‐なわ【鰹縄】

⇒かつお‐の‐えぼし【鰹の烏帽子】

⇒かつお‐の‐かんむり【鰹の冠】

⇒かつお‐ぶし【鰹節】

⇒かつおぶし‐むし【鰹節虫】

⇒かつお‐ぶね【鰹船】

⇒かつお‐みそ【鰹味噌】

かつお‐いろり【鰹色利・鰹煎汁】カツヲ‥🔗⭐🔉

かつお‐いろり【鰹色利・鰹煎汁】カツヲ‥

鰹節を作る時のゆで汁もしくは蒸し汁を煮詰めたもの。調味料として用いる。→色利。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐ぎ【鰹木・堅魚木】カツヲ‥🔗⭐🔉

かつお‐ぎ【鰹木・堅魚木】カツヲ‥

神社本殿などの棟木の上に横たえ並べた装飾の木。形は円柱状で鰹節に似る。勝男木。葛緒木。かつお。→千木ちぎ(図)。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐つり【鰹釣り】カツヲ‥🔗⭐🔉

かつお‐つり【鰹釣り】カツヲ‥

カツオを釣ること。魚群にイワシの生き餌を撒き、竿で一本釣りにする。〈[季]夏〉

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐どり【鰹鳥】カツヲ‥🔗⭐🔉

かつお‐どり【鰹鳥】カツヲ‥

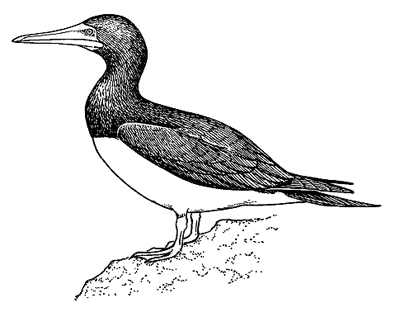

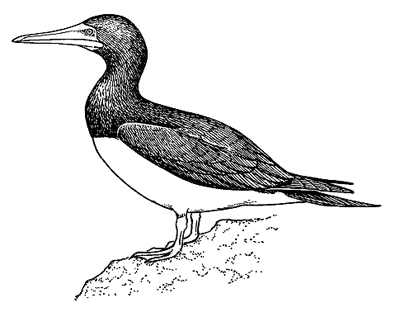

①ペリカン目カツオドリ科の海鳥。腹は白く他は暗褐色。大きさはマガモぐらい。嘴くちばしは長大で円錐形。熱帯太平洋にすみ魚を食う。オサドリ。なお、カツオドリ科の海鳥は世界中に約10種。

かつおどり

カツオドリ

提供:OPO

カツオドリ

提供:OPO

②オオミズナギドリの異称。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

②オオミズナギドリの異称。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

カツオドリ

提供:OPO

カツオドリ

提供:OPO

②オオミズナギドリの異称。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

②オオミズナギドリの異称。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐なわ【鰹縄】カツヲナハ🔗⭐🔉

かつお‐なわ【鰹縄】カツヲナハ

屋根葺きに用いる麻縄。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐の‐えぼし【鰹の烏帽子】カツヲ‥🔗⭐🔉

かつお‐の‐えぼし【鰹の烏帽子】カツヲ‥

クダクラゲ目のヒドロ虫類。1個の大きい青色の気胞体で水面に浮かび、下面に指形の栄養体、樹枝状の生殖体など各種のポリプが垂れ下がっている。長い触手に触れると刺胞に刺され、激痛を感ずる。広く暖海に産し、日本では初夏に風で海岸へ吹き寄せられる。電気水母でんきくらげ。〈[季]夏〉

かつおのえぼし

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐の‐かんむり【鰹の冠】カツヲ‥🔗⭐🔉

かつお‐の‐かんむり【鰹の冠】カツヲ‥

クダクラゲ目のヒドロ虫類。群体は三角枝状の帆部を持った鍋蓋形で、下面にポリプ群や短い触手を垂らす。暖海に浮遊。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐ぶし【鰹節】カツヲ‥🔗⭐🔉

かつお‐ぶし【鰹節】カツヲ‥

おろしたカツオの身をゆで、または蒸し、焙あぶって乾かし、黴付かびつけを施して日光で乾かしたもの。古く紀州に発した。削って出し汁に用いるほか、料理にかけたりする。かつぶし。〈[季]夏〉

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつおぶし‐むし【鰹節虫】カツヲ‥🔗⭐🔉

かつおぶし‐むし【鰹節虫】カツヲ‥

カツオブシムシ科の甲虫の総称。体は円形または筒形、体長1センチメートル以下。幼虫は短小な毛虫形。幼虫・成虫とも干魚・毛皮・繭など動物質を食害。

カツオブシムシ

撮影:海野和男

カツオブシムシ(幼虫)

撮影:海野和男

カツオブシムシ(幼虫)

撮影:海野和男

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

カツオブシムシ(幼虫)

撮影:海野和男

カツオブシムシ(幼虫)

撮影:海野和男

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐ぶね【鰹船】カツヲ‥🔗⭐🔉

かつお‐ぶね【鰹船】カツヲ‥

カツオを釣りに沖へ出る船。春から秋にかけて、沖縄南方から土佐沖・伊豆沖・金華山沖へと回遊するカツオを追い漁獲する。〈[季]夏〉

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつお‐みそ【鰹味噌】カツヲ‥🔗⭐🔉

かつお‐みそ【鰹味噌】カツヲ‥

カツオの身を入れてつくった味噌。

⇒かつお【鰹・松魚・堅魚】

かつ‐が【活画】クワツグワ🔗⭐🔉

かつ‐が【活画】クワツグワ

(明治期の語)生き生きと描かれている絵。活画図かつがと。

かつ‐かいしゅう【勝海舟】‥シウ🔗⭐🔉

かつ‐かいしゅう【勝海舟】‥シウ

幕末・明治の政治家。名は義邦。通称、麟太郎。海舟は号。安房守であったので安房と称し、のちに安芳と改名。江戸生れ。旗本の子。海軍伝習のため長崎に派遣される。咸臨丸を指揮して渡米。帰国後、海軍操練所を設立、軍艦奉行となる。幕府側代表として江戸城明渡しの任を果たし、維新後、参議・海軍卿・枢密顧問官。伯爵。著「海軍歴史」「陸軍歴史」「開国起原」、自伝「氷川清話」など。(1823〜1899)

勝海舟

提供:毎日新聞社

→資料:『勝海舟日記』

⇒かつ【勝】

→資料:『勝海舟日記』

⇒かつ【勝】

→資料:『勝海舟日記』

⇒かつ【勝】

→資料:『勝海舟日記』

⇒かつ【勝】

かつ‐かじゅう【活荷重】クワツ‥ヂユウ🔗⭐🔉

かつ‐かじゅう【活荷重】クワツ‥ヂユウ

(→)動荷重に同じ。

かつ‐かつ(かつお)🔗⭐🔉

かつ‐かつ

(女房詞)鰹かつお。

かつ‐かつ【戛戛】🔗⭐🔉

かつ‐かつ【戛戛】

①堅い物の触れる音。「馬蹄―」

②互いにうちあう音。

かつ‐かつ(副詞)🔗⭐🔉

かつ‐かつ

〔副〕

時間・条件などをかろうじて満たすさま。どうにか。ぎりぎり。「―間に合う」

かつ‐がつ【且且】🔗⭐🔉

かつ‐がつ【且且】

〔副〕

(一説に、耐えるという意のカツを重ねたもの、本来「こらえこらえ」の意か)

①不満足ながら。ともかくも。辛うじて。やっと。万葉集4「玉主ぬしに珠は授けて―も枕と吾はいざ二人ねむ」。新古今和歌集夏「岩井くむあたりのをざさ玉こえて―結ぶ秋の夕露」。「―生活している」

②とりあえず。さしあたって。蜻蛉日記中「―参りてとどめ聞えよ」

③早くも。今からもう。千載和歌集恋「万代を契りそめつるしるしには―今日の暮ぞ久しき」

④それに加えてまた。あわせて。源氏物語若菜下「残りの命うしろめたくて、―物ゆかしがりて、慕ひ参り給ふなりけり」

⑤端から。片端からぼつぼつと。更級日記「夜ひと夜、舟にて―物など渡す」

かつかわ【勝川】‥カハ🔗⭐🔉

かつかわ【勝川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒かつかわ‐しゅんしょう【勝川春章】

⇒かつかわ‐は【勝川派】

かつかわ‐しゅんしょう【勝川春章】‥カハ‥シヤウ🔗⭐🔉

かつかわ‐しゅんしょう【勝川春章】‥カハ‥シヤウ

江戸中期の浮世絵師。勝川派の祖。号は旭朗井きょくろうせい。勝川春水の高弟。肉筆画・版画共に巧妙。鳥居流の典型を破って歌舞伎役者の似顔絵に写実的な新風を開いた。武者絵・相撲絵・美人画も多い。(1726〜1792)

⇒かつかわ【勝川】

かつかわ‐は【勝川派】‥カハ‥🔗⭐🔉

かつかわ‐は【勝川派】‥カハ‥

浮世絵の一派。勝川春章を祖とする。春好・春英・春潮・春朗(葛飾北斎)らが知名。

⇒かつかわ【勝川】

かつ‐がん【刮眼】クワツ‥🔗⭐🔉

かつ‐がん【刮眼】クワツ‥

(→)刮目かつもくに同じ。

かつ‐がん【活眼】クワツ‥🔗⭐🔉

かつ‐がん【活眼】クワツ‥

事物の道理をよく見通す眼識。物事を見抜く能力。「―を開く」

かつ‐かんぱく【褐寛博】‥クワン‥🔗⭐🔉

かつ‐かんぱく【褐寛博】‥クワン‥

(「褐」は目のあらい粗末な衣服。「寛博」はひろくゆるやかな意)あらい布で作っただぶだぶの服。賤者の服。転じて、賤者。無頼漢。

広辞苑に「かつ」で始まるの検索結果 1-50。もっと読み込む