複数辞典一括検索+![]()

![]()

くす【樟】🔗⭐🔉

くす【樟】

〔植〕クスノキの別称。

く・す🔗⭐🔉

く・す

〔他四〕

よこす。おこす。狂言、縄綯なわない「此処へも汲んで―・せ」

く・す【屈す】🔗⭐🔉

く・す【屈す】

〔自サ変〕

(クッスの促音ツを表記しない形)気がふさぐ。めいる。源氏物語若紫「夕暮となれば、いみじく―・し給へば」

く‐すい【鼓吹】🔗⭐🔉

く‐すい【鼓吹】

①鼓(打楽器)と吹(管楽器)とを主な楽器とする古代の軍用の音楽。つづみふえ。

②鼓を打ち笛を吹くこと。こすい。

⇒くすい‐こ【鼓吹戸】

⇒くすい‐し【鼓吹司】

く‐すい【駆水】🔗⭐🔉

く‐すい【駆水】

水を排除すること。排水。除水。

⇒くすい‐そうち【駆水装置】

くすい‐こ【鼓吹戸】🔗⭐🔉

くすい‐こ【鼓吹戸】

鼓吹司に属し、鼓吹を習った家。

⇒く‐すい【鼓吹】

く‐すいこ【公出挙】🔗⭐🔉

く‐すいこ【公出挙】

国家が行う出挙。租税と共に財政上の大きな収入となった。→出挙

くすい‐し【鼓吹司】🔗⭐🔉

くすい‐し【鼓吹司】

律令制で、兵部省に属し、鉦鼓・大角はらのふえ・小角くだのふえなどの鼓吹を調習した役所。896年(寛平8)兵庫寮に併合。つづみふえのつかさ。

⇒く‐すい【鼓吹】

くすい‐そうち【駆水装置】‥サウ‥🔗⭐🔉

くすい‐そうち【駆水装置】‥サウ‥

艦船内に浸入した水を船外に排出する装置。通常、排水用ポンプを用いる。

⇒く‐すい【駆水】

クスクス【couscous】🔗⭐🔉

クスクス【couscous】

硬質小麦の粉に水を含ませ粒状に加工した食品。また、それを蒸して魚・肉・野菜の入ったスープをかけて食べる北アフリカの料理。

クスクス【cuscus】🔗⭐🔉

クスクス【cuscus】

フクロネズミ目(有袋類)クスクス属の哺乳類の総称。10種ほどがある。大きさはネコ大からキツネ大。スラウェシ(セレベス)・ニューギニア・オーストラリアなどの森林に生息、樹上性で、植物食。尾が長く、枝に巻きつく。ゆびむすび。

ブチクスクス

撮影:小宮輝之

くす‐くす🔗⭐🔉

くす‐くす

こらえきれずに声をひそめて笑うさま。また、その声。

くすぐった・い【擽ったい】🔗⭐🔉

くすぐった・い【擽ったい】

〔形〕

①くすぐられてむずむずした感じである。

②きまりがわるい。てれくさい。「あまりほめられると、―・い」

くすぐり【擽り】🔗⭐🔉

くすぐり【擽り】

①くすぐること。

②話術や演芸などで客を笑わせようとこころみること。「―を入れる」

くすぐ・る【擽る】🔗⭐🔉

くすぐ・る【擽る】

〔他五〕

①わきの下などを刺激して、むずむずする笑い出したいような感じを起こさせる。こそぐる。

②滑稽な言葉やしぐさで人を笑わせようとする。「冗談で観客を―・る」

③相手の心に働きかけていい気にさせる。「虚栄心を―・る」

クスコ【Cuzco】🔗⭐🔉

クスコ【Cuzco】

南米西部、ペルーのアンデス山中にある標高3500メートルの都市。インカ帝国の首都。市内や近郊にはインカ時代遺跡や植民地期の建造物が多く、世界遺産の観光都市。人口30万5千(2003)。

クスコ インカの遺跡

撮影:小松義夫

クスコ(1)

提供:NHK

クスコ(1)

提供:NHK

クスコ(2)

提供:JTBフォト

クスコ(2)

提供:JTBフォト

クスコ

提供:NHK

クスコ

提供:NHK

クスコ(1)

提供:NHK

クスコ(1)

提供:NHK

クスコ(2)

提供:JTBフォト

クスコ(2)

提供:JTBフォト

クスコ

提供:NHK

クスコ

提供:NHK

くすこ‐の‐へん【薬子の変】🔗⭐🔉

くすこ‐の‐へん【薬子の変】

810年(弘仁1)、平城上皇に寵愛されていた藤原薬子が兄仲成らと共に平城遷都および上皇の重祚ちょうそを謀った事件。嵯峨天皇派のために仲成は処刑され、薬子は自殺。

くす‐さん【樟蚕】🔗⭐🔉

くす‐さん【樟蚕】

ヤママユガ科の大形のガ。開張10〜12センチメートルで、黄褐ないし紫褐色、各翅に一つずつの眼状紋と数本の波状線がある。→しらがたろう

クスサン

撮影:海野和男

しらがたろう

撮影:海野和男

しらがたろう

撮影:海野和男

しらがたろう

撮影:海野和男

しらがたろう

撮影:海野和男

くす‐し【薬師・医】🔗⭐🔉

くす・し【奇し】🔗⭐🔉

くす・し【奇し】

〔形シク〕

①人知ではかり知れない。不可思議である。霊妙である。人間離れしている。万葉集18「ここをしもあやにくすしみ」。源氏物語帚木「吉祥天女を思ひかけむとすれば、法気づき―・しからむこそ」

②奇特である。神妙である。枕草子292「物忌み―・しう」

くすし‐が・る【奇しがる】🔗⭐🔉

くすし‐が・る【奇しがる】

〔自四〕

神妙なふうをする。枕草子129「中納言の君の忌日きにちとて―・り行ひ給ひしを」

くすし‐の‐かみ【薬師の神】🔗⭐🔉

くすし‐の‐かみ【薬師の神】

神代に、医療・禁厭まじないの法を定めたという少彦名神すくなびこなのかみ・大己貴神おおなむちのかみ。

⇒くす‐し【薬師・医】

くすし‐ぶみ【薬師書】🔗⭐🔉

くすし‐ぶみ【薬師書】

医術に関する書物。医書。

⇒くす‐し【薬師・医】

くすし‐ゆび【薬師指】🔗⭐🔉

くすし‐ゆび【薬師指】

(→)「くすりゆび」に同じ。

⇒くす‐し【薬師・医】

くす・す【薬す・医す】🔗⭐🔉

くす・す【薬す・医す】

〔他四〕

(「薬師くすし」を活用させた語)薬を飲ませて病気をなおす。いやす。蒙求抄3「父を―・さん為にくすしを習ふぞ」

クスターナ【瞿薩旦那】🔗⭐🔉

クスターナ【瞿薩旦那】

(梵語Kustāna)〔史〕西域の于闐うてんの古名。ゴスターナ。

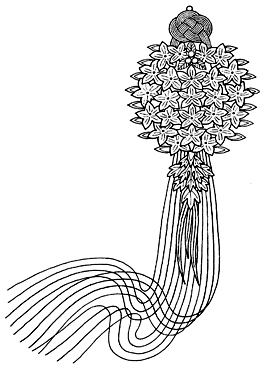

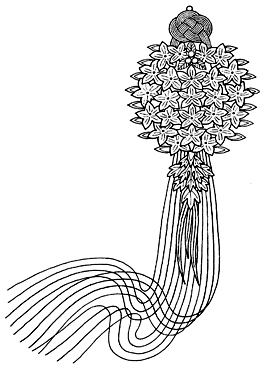

くす‐だま【薬玉】🔗⭐🔉

くす‐だま【薬玉】

①5月5日の端午に、不浄を払い邪気を避ける具として簾すだれや柱に掛け、また身に帯びたもの。麝香じゃこう・沈香じんこう・丁子ちょうじなど種々の香料を玉にして錦の袋に入れ、糸で飾り、造花に菖蒲しょうぶや蓬よもぎなどを添えて結びつけ、五色の糸を長く垂れる。中国から伝わり、平安時代に盛んに贈答に用いた。続命縷しょくめいる。長命縷。〈[季]夏〉

薬玉

②式典・運動会などの際に用いる、薬玉1と同形の飾りもの。造花などで作る。玉が二つに割れて、中から五色の紙片などが散るものもある。

②式典・運動会などの際に用いる、薬玉1と同形の飾りもの。造花などで作る。玉が二つに割れて、中から五色の紙片などが散るものもある。

②式典・運動会などの際に用いる、薬玉1と同形の飾りもの。造花などで作る。玉が二つに割れて、中から五色の紙片などが散るものもある。

②式典・運動会などの際に用いる、薬玉1と同形の飾りもの。造花などで作る。玉が二つに割れて、中から五色の紙片などが散るものもある。

クストー【Jacques-Yves Cousteau】🔗⭐🔉

クストー【Jacques-Yves Cousteau】

フランスの海洋探検家。1943年、アクアラングを共同開発。深海潜水艇の製造、海底居住計画の推進、海洋ドキュメント映画の製作などで知られる。(1910〜1997)

くす‐どの【薬殿】🔗⭐🔉

くす‐どの【薬殿】

内裏の安福殿にあり、侍医などの控えている所。「くすりどの」とも。〈拾芥抄〉

くす‐ね【薬煉・天鼠子】🔗⭐🔉

くす‐ね【薬煉・天鼠子】

(クスネリの転)松脂まつやにと油をまぜ合わせ、煮てねったもの。粘着力が強いので糸・弓弦などに塗って強くする。狂言、松脂「此の目出度い松脂を、何と―に煉りますまいか」

⇒くすね‐いと【薬煉糸】

くすね‐いと【薬煉糸】🔗⭐🔉

くすね‐いと【薬煉糸】

薬煉を塗って強くした糸。

⇒くす‐ね【薬煉・天鼠子】

くすね‐ぐい【くすね食い】‥グヒ🔗⭐🔉

くすね‐ぐい【くすね食い】‥グヒ

盗み食い。つまみ食い。浮世風呂3「うまい物の―をするからいいが」

くすね‐ぜに【くすね銭】🔗⭐🔉

くすね‐ぜに【くすね銭】

こっそり盗んだり、ごまかしたりして得た金。歌舞伎、青砥稿花紅彩画「百が二百と賽銭さいせんの―せえだんだんに」

くす・ねる🔗⭐🔉

くす・ねる

〔他下一〕

人の物をごまかしてこっそり自分のものにする。ひそかに物をぬすむ。浄瑠璃、桂川連理柵「為替の百両は、兄貴が宙で―・ねたに極つた」

くす‐の‐き【樟・楠】🔗⭐🔉

くす‐の‐き【樟・楠】

(クスは「臭し」と同源か。「楠」は南国から渡来した木の意)クスノキ科の常緑高木。関東以南の暖地、特に海岸に多い。高さ20メートル以上に達し、全体に芳香がある。5月頃、黄白色の小花をつけ、果実は球形で黒熟。材は堅く、樟脳および樟脳油を作る。街路樹に植栽し、建築材・船材としても有用。くす。樟脳の木。

くすのき

クスノキ(花)

撮影:関戸 勇

クスノキ(花)

撮影:関戸 勇

⇒くすのき‐か【樟科】

⇒くすのき‐がくもん【楠学問】

⇒くすのき‐ぶんげん【楠分限】

⇒樟石に成る

⇒くすのき‐か【樟科】

⇒くすのき‐がくもん【楠学問】

⇒くすのき‐ぶんげん【楠分限】

⇒樟石に成る

クスノキ(花)

撮影:関戸 勇

クスノキ(花)

撮影:関戸 勇

⇒くすのき‐か【樟科】

⇒くすのき‐がくもん【楠学問】

⇒くすのき‐ぶんげん【楠分限】

⇒樟石に成る

⇒くすのき‐か【樟科】

⇒くすのき‐がくもん【楠学問】

⇒くすのき‐ぶんげん【楠分限】

⇒樟石に成る

くすのき【楠木・楠】(姓氏)🔗⭐🔉

くすのき【楠木・楠】

姓氏の一つ。橘諸兄の後裔と称。河内・和泉の豪族。正成に至ってあらわれる。

⇒くすのき‐まさしげ【楠木正成】

⇒くすのき‐まさつら【楠木正行】

⇒くすのき‐まさのり【楠木正儀】

⇒くすのき‐りゅう【楠木流】

○樟石に成るくすのきいしになる

クスノキの根株は年月を経ると変化して石になるという俗信。

⇒くす‐の‐き【樟・楠】

○樟石に成るくすのきいしになる🔗⭐🔉

○樟石に成るくすのきいしになる

クスノキの根株は年月を経ると変化して石になるという俗信。

⇒くす‐の‐き【樟・楠】

くすのき‐か【樟科】‥クワ

双子葉植物の一科。木本で、花は三数性、雄しべの葯やくは弁によって開く。東南アジアおよびブラジルに約30属2000種以上あり、いずれも植物体に精油を含むので芳香がある。タブ・ゲッケイジュ・ニッケイ・アボカドなど。

⇒くす‐の‐き【樟・楠】

くすのき‐がくもん【楠学問】

クスノキが生長は遅いが大木になるように、進み方はゆっくりであるが学問を大成させること。→梅の木学問。

⇒くす‐の‐き【樟・楠】

くすのき‐ぶんげん【楠分限】

(クスノキブゲンとも)クスノキは生長は遅いが大木になるように、遅いが手堅くしあげた財産家。日本永代蔵2「今は金銀うめきて、遣へど跡は減らず、根へ入りての内証よし、是を―といへり」→梅の木分限

⇒くす‐の‐き【樟・楠】

くすのき‐まさしげ【楠木正成】

南北朝時代の武将。河内の豪族。1331年(元弘1)後醍醐天皇に応じて兵を挙げ、千早城にこもって幕府の大軍と戦い、建武政権下で河内の国司と守護を兼ね、和泉の守護ともなった。のち九州から東上した足利尊氏の軍と戦い湊川に敗死。大楠公だいなんこう。(1294〜1336)

→文献資料[太平記]

⇒くすのき【楠木・楠】

くすのき‐まさつら【楠木正行】

南北朝時代の河内の豪族。正成の長子。高師直こうのもろなお・師泰と河内四条畷しじょうなわてに戦って敗れ、弟正時と刺しちがえて死。小楠公しょうなんこう。(1326〜1348)

⇒くすのき【楠木・楠】

くすのき‐まさのり【楠木正儀】

南北朝時代の河内の豪族。正成の第3子。足利氏に抗して南朝のために尽くす。南北両朝の和解を策したが成らず、一時足利氏に走り、のち再び南朝方に復帰。生没年未詳。

⇒くすのき【楠木・楠】

くすのき‐りゅう【楠木流】‥リウ

楠木正成を流祖と称する兵学の流派。

⇒くすのき【楠木・楠】

くず‐の‐そう【国栖奏】

古代、大嘗会だいじょうえやその他の節会せちえの時、大和の国栖人が参列して歌笛を奏したこと。→国栖1

くずのは【葛の葉】

浄瑠璃「蘆屋道満大内鑑あしやどうまんおおうちかがみ」の通称。また、その女主人公の名。和泉国信太しのだの森の白狐が女にばけて安倍保名あべのやすなと結婚し、1子を儲けたが、正体が知れて「恋しくば尋ね来て見よ和泉なる信太の森のうらみ葛の葉」の歌を残して古巣に帰ったという話。説経節や古浄瑠璃の題材にもなった伝承に基づく。

くず‐の‐は‐の【葛の葉の】

(クズの葉の、風に見せる白い葉裏の印象から)「うら(裏)」「うらみ(恨)」にかかる序。古今和歌集恋「秋風の吹き裏返す―恨みてもなほ恨めしきかな」

くず‐ばかま【葛袴】

葛布くずふで作った袴。水干すいかんの袴。

くす‐ば・し【奇ばし】

〔形シク〕

神秘的である。万葉集19「古へにありけるわざの―・しきことと言ひ継ぐ」

くず‐ひき【葛引】

葛粉で作った糊をひいた紙。幅を約1.5センチメートルに切って、日本髪の飾りに用いる。

くず‐びと【国栖人】

国栖に土着の人。

くす・ぶ【燻ぶ】

〔他下二〕

⇒くすべる(下一)

くず‐ふ【葛布】

緯糸よこいとにクズの蔓つるの繊維を用いた布。質強く水に耐え、雨具・袴はかまに製し、また襖ふすまなどを貼るのに用いる。静岡県掛川の名産。くずぬの。

くず‐ぶえ【国栖笛】

国栖奏くずのそうの時、吹奏する笛。

くすぶ・る【燻る】

〔自五〕

①火が勢いよく燃えずに煙ばかりが出る。いぶる。「薪が―・る」

②煙のすすで黒くなる。「天井が―・る」

③家などに引き籠もって陰気に暮らす。「田舎に―・っている」

④人の行動・状態がぱっとせず、発展的でない。「雇人のまま―・っている」

⑤完全に決着せず問題が残っている。「反対の声が―・っている」

くすべ【楠部】

姓氏の一つ。

⇒くすべ‐やいち【楠部弥弌】

くすべ‐がき【燻べ柿】

(→)「ふすべがき」に同じ。

くすべ‐がわ【燻べ革】‥ガハ

(→)「ふすべがわ」に同じ。

くすべ‐やいち【楠部弥弌】

陶芸家。京都市生れ。下絵磁器・彩埏さいえん(磁器原土に呈色剤を混ぜ、器の表面を切り込む技法)で有名。端正で格調高い製陶にすぐれた。文化勲章。(1897〜1984)

楠部弥弌

撮影:田沼武能

⇒くすべ【楠部】

くす・べる【燻べる】

〔他下一〕[文]くす・ぶ(下二)

炎をたてずに、煙らせながら燃やす。いぶす。ふすべる。

くすぼ・る【燻る】

〔自四〕

(→)「くすぶる」に同じ。源平盛衰記10「明り障子も護摩の煙に―・つて」

⇒くすべ【楠部】

くす・べる【燻べる】

〔他下一〕[文]くす・ぶ(下二)

炎をたてずに、煙らせながら燃やす。いぶす。ふすべる。

くすぼ・る【燻る】

〔自四〕

(→)「くすぶる」に同じ。源平盛衰記10「明り障子も護摩の煙に―・つて」

⇒くすべ【楠部】

くす・べる【燻べる】

〔他下一〕[文]くす・ぶ(下二)

炎をたてずに、煙らせながら燃やす。いぶす。ふすべる。

くすぼ・る【燻る】

〔自四〕

(→)「くすぶる」に同じ。源平盛衰記10「明り障子も護摩の煙に―・つて」

⇒くすべ【楠部】

くす・べる【燻べる】

〔他下一〕[文]くす・ぶ(下二)

炎をたてずに、煙らせながら燃やす。いぶす。ふすべる。

くすぼ・る【燻る】

〔自四〕

(→)「くすぶる」に同じ。源平盛衰記10「明り障子も護摩の煙に―・つて」

くすのき‐か【樟科】‥クワ🔗⭐🔉

くすのき‐か【樟科】‥クワ

双子葉植物の一科。木本で、花は三数性、雄しべの葯やくは弁によって開く。東南アジアおよびブラジルに約30属2000種以上あり、いずれも植物体に精油を含むので芳香がある。タブ・ゲッケイジュ・ニッケイ・アボカドなど。

⇒くす‐の‐き【樟・楠】

くすのき‐がくもん【楠学問】🔗⭐🔉

くすのき‐がくもん【楠学問】

クスノキが生長は遅いが大木になるように、進み方はゆっくりであるが学問を大成させること。→梅の木学問。

⇒くす‐の‐き【樟・楠】

くすのき‐ぶんげん【楠分限】🔗⭐🔉

くすのき‐ぶんげん【楠分限】

(クスノキブゲンとも)クスノキは生長は遅いが大木になるように、遅いが手堅くしあげた財産家。日本永代蔵2「今は金銀うめきて、遣へど跡は減らず、根へ入りての内証よし、是を―といへり」→梅の木分限

⇒くす‐の‐き【樟・楠】

くすのき‐まさしげ【楠木正成】🔗⭐🔉

くすのき‐まさしげ【楠木正成】

南北朝時代の武将。河内の豪族。1331年(元弘1)後醍醐天皇に応じて兵を挙げ、千早城にこもって幕府の大軍と戦い、建武政権下で河内の国司と守護を兼ね、和泉の守護ともなった。のち九州から東上した足利尊氏の軍と戦い湊川に敗死。大楠公だいなんこう。(1294〜1336)

→文献資料[太平記]

⇒くすのき【楠木・楠】

くすのき‐まさつら【楠木正行】🔗⭐🔉

くすのき‐まさつら【楠木正行】

南北朝時代の河内の豪族。正成の長子。高師直こうのもろなお・師泰と河内四条畷しじょうなわてに戦って敗れ、弟正時と刺しちがえて死。小楠公しょうなんこう。(1326〜1348)

⇒くすのき【楠木・楠】

くすのき‐まさのり【楠木正儀】🔗⭐🔉

くすのき‐まさのり【楠木正儀】

南北朝時代の河内の豪族。正成の第3子。足利氏に抗して南朝のために尽くす。南北両朝の和解を策したが成らず、一時足利氏に走り、のち再び南朝方に復帰。生没年未詳。

⇒くすのき【楠木・楠】

くすのき‐りゅう【楠木流】‥リウ🔗⭐🔉

くすのき‐りゅう【楠木流】‥リウ

楠木正成を流祖と称する兵学の流派。

⇒くすのき【楠木・楠】

くす‐ば・し【奇ばし】🔗⭐🔉

くす‐ば・し【奇ばし】

〔形シク〕

神秘的である。万葉集19「古へにありけるわざの―・しきことと言ひ継ぐ」

くすぶ・る【燻る】🔗⭐🔉

くすぶ・る【燻る】

〔自五〕

①火が勢いよく燃えずに煙ばかりが出る。いぶる。「薪が―・る」

②煙のすすで黒くなる。「天井が―・る」

③家などに引き籠もって陰気に暮らす。「田舎に―・っている」

④人の行動・状態がぱっとせず、発展的でない。「雇人のまま―・っている」

⑤完全に決着せず問題が残っている。「反対の声が―・っている」

広辞苑に「くす」で始まるの検索結果 1-49。もっと読み込む