複数辞典一括検索+![]()

![]()

さめ【鮫】🔗⭐🔉

さめ【鮫】

①(狭目さめの意か)軟骨魚綱板鰓類ばんさいるいで、エイ目以外のものの総称。体は紡錘形で、骨格は軟骨。口は頭部の下面に横に開き、尾びれは刀状。皮膚は硬質の歯状鱗で被われ、左右の体側に5〜7個ずつの鰓孔があり、歯は鋭い。多くは胎生。凶暴で、貪食、運動迅速なものが少なくない。温帯・熱帯の海に産。肉・ひれは食用に供し、また蒲鉾かまぼこの材料とする。皮は乾かして物を磨くのに用い(さめやすり)、また刀剣の装飾用とする。出雲風土記「北の海に捕るところの雑くさぐさの物は、志毗しび・鮐ふぐ・―…」→鱶ふか。

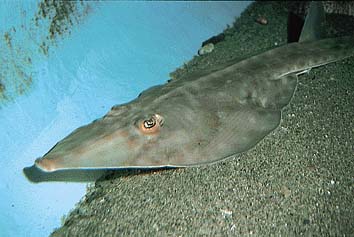

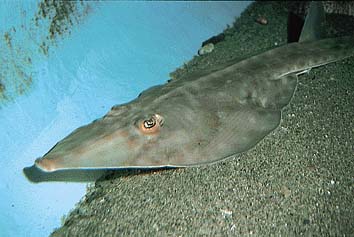

サカタザメ

提供:東京動物園協会

アカシュモクザメ

提供:東京動物園協会

アカシュモクザメ

提供:東京動物園協会

②鮫皮さめがわの略。太平記33「―懸けたる白太刀」

②鮫皮さめがわの略。太平記33「―懸けたる白太刀」

アカシュモクザメ

提供:東京動物園協会

アカシュモクザメ

提供:東京動物園協会

②鮫皮さめがわの略。太平記33「―懸けたる白太刀」

②鮫皮さめがわの略。太平記33「―懸けたる白太刀」

さめ【白眼】🔗⭐🔉

さめ【白眼】

牛・馬の両眼縁が白いもの。一説に、毛の白いもの。太平記31「白葦毛・白瓦毛・白―・つき毛なる馬に乗つて」

さめ‐が‐はし【鮫が橋】🔗⭐🔉

さめ‐が‐はし【鮫が橋】

江戸四谷辺の地名。また、そこにあった娼家の俗称。明治時代、貧民窟として聞こえた。

さめ‐がわ【鮫皮・沙皮】‥ガハ🔗⭐🔉

さめ‐がわ【鮫皮・沙皮】‥ガハ

サメの皮(実は東南アジア産のエイの一種、真鮫まさめなどの背中の皮)を乾かしたもの。近世、輸入されて刀剣の柄つかや鞘さやなどに用いた。さめ。柄皮。→かいらぎ(梅花皮)

さめ‐かんゆ【鮫肝油】🔗⭐🔉

さめ‐かんゆ【鮫肝油】

サメ類の肝臓から採った黄色の油脂。化粧品・潤滑油などに用いる。

さめ‐ぎわ【覚め際・醒め際】‥ギハ🔗⭐🔉

さめ‐ぎわ【覚め際・醒め際】‥ギハ

眠り・酔いなどからさめるまぎわ。さめぐち。

さめ・く🔗⭐🔉

さめ・く

〔自四〕

①さらさらと音がする。さっと音がする。類聚名義抄「颯、サメク」

②(ザメクとも)騒がしく音を立てる。ざわめく。枕草子28「鳥の集まりてとびちがひ、―・き鳴きたる」。四河入海「昔は酒を飲で―・きしが」

さめ‐ぐち【覚め口・醒め口】🔗⭐🔉

さめ‐ぐち【覚め口・醒め口】

(→)「さめぎわ」に同じ。

さめ‐こもん【鮫小紋】🔗⭐🔉

さめ‐こもん【鮫小紋】

刀の柄つかに使用する鮫皮のような小紋。細かく白い点で半円形を重ねた文様に染め上げたもので、多く上下かみしもに用いた。

さめ‐ざめ🔗⭐🔉

さめ‐ざめ

〔副〕

①涙を流して静かに泣き続けるさま。「―と泣く」

②しみじみと言うさま。また、こまごまと述べるさま。愚管抄3「―とおほせられけり」

さめ‐ざや【鮫鞘】🔗⭐🔉

さめ‐ざや【鮫鞘】

鮫皮で巻いた刀の鞘。竹斎「―に赤銅作りの大小を差し」

さめ‐すが【鮫氷】🔗⭐🔉

さめ‐すが【鮫氷】

鮫皮についた革質状の部分を乾かした食品。三杯酢にし、または煮て食う。宮城県の名産。

さめ‐はだ【鮫肌】🔗⭐🔉

さめ‐はだ【鮫肌】

鮫の皮のようにざらざらした人の肌。また、ざらざらしたもののたとえ。

⇒さめはだ‐やき【鮫肌焼】

さめはだ‐やき【鮫肌焼】🔗⭐🔉

さめはだ‐やき【鮫肌焼】

陶器の焼成法・装飾法の一種。釉うわぐすりの表面が鮫の肌のように粒状を呈したものをいう。薩摩焼・萩焼などにみられる。鮫焼。

⇒さめ‐はだ【鮫肌】

さめ‐びたき【鮫鶲】🔗⭐🔉

さめ‐びたき【鮫鶲】

スズメ目ヒタキ科の鳥。灰褐色の地味な小鳥で、亜高山帯の針葉樹林にすむ。夏鳥で、秋には東南アジアに渡る。

さめ‐やき【鮫焼】🔗⭐🔉

さめ‐やき【鮫焼】

(→)鮫肌焼さめはだやきに同じ。

さめ‐やすり【鮫鑢】🔗⭐🔉

さめ‐やすり【鮫鑢】

鮫皮を板にはりつけて作り、物を研磨するのに用いるもの。

さめ‐やらぬ【覚め遣らぬ・醒め遣らぬ】🔗⭐🔉

さめ‐やらぬ【覚め遣らぬ・醒め遣らぬ】

完全に覚めきっていない。覚めきらず名残の気配がある。「夢―様子」「興奮―時」

さ・める【冷める・覚める・醒める・褪める】🔗⭐🔉

さ・める【冷める・覚める・醒める・褪める】

〔自下一〕[文]さ・む(下二)

(「寒い」と同源)

➊物体の熱、物事に対する熱意が低下してもとの状態になる。

①《冷》熱くした物の温度が普段の温度まで下がる。ぬるくなる。冷たくなる。永久百首「夜と共に下に焚く火はなけれどもしまねの御湯は―・むるよもなし」。「スープの―・めない距離」

②《冷・覚・醒》心の高ぶりがなくなり、普段の心の状態に戻る。気持が静まる。源氏物語夕顔「ただあなむつかしと思ひける心地皆―・めて、泣き惑ふさまいといみじ」。日葡辞書「ココロガサメタ」。「あの人に対する熱も―・めた」「ほとぼりが―・める」「興味が―・める」「―・めた目で見る」

➋《覚・醒》眠り・酔い・迷いなどが消え去って、普段の判断ができるようになる。

①眠った状態から起きた状態に戻る。夢からうつつにかえる。正気に戻る。万葉集19「夜よぐたちに寝―・めて居れば河瀬とめ心もしのに鳴く千鳥かも」。日本霊異記中「地にたふれて臥し嘿然しずかなり。ものいはず、やや久にありて蘇さめ起ち」。源氏物語帚木「いたづらぶしとおぼさるるに御目―・めて」。「夢から―・める」

②酒の酔いがなくなる。大鏡道隆「この殿御酔のほどよりはとく―・むることをぞせさせ給ひし」。「酔いが―・める」

③迷いがなくなり、普段の判断ができるようになる。物思いが晴れる。源氏物語槿「今日は老いも忘れ、憂き世の嘆き皆―・めぬる心地なむ」。「迷いから―・める」

➌《褪》染色などがうすれて、濃かった色が薄い色になる。色が分からなくなる。くすむ。あせる。風雅和歌集夏「風わたる田の面もの早苗色―・めて入日のこれる岡の松原」。「着物の色が―・める」

広辞苑に「さめ」で始まるの検索結果 1-19。