複数辞典一括検索+![]()

![]()

とき【時】🔗⭐🔉

とき【時】

①過去から現在へ、さらに未来へと連続して、とどまることなく過ぎゆく現象。月日の移りゆき。時間。光陰。普通平均太陽時を用い、秒・分・時・日・週・月・年などの単位に分けて計る。「―の流れ」→時間。

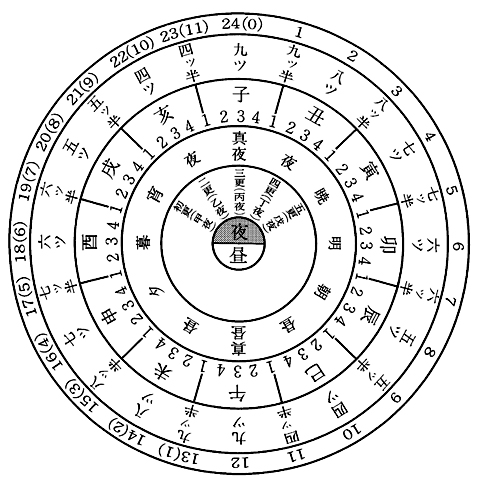

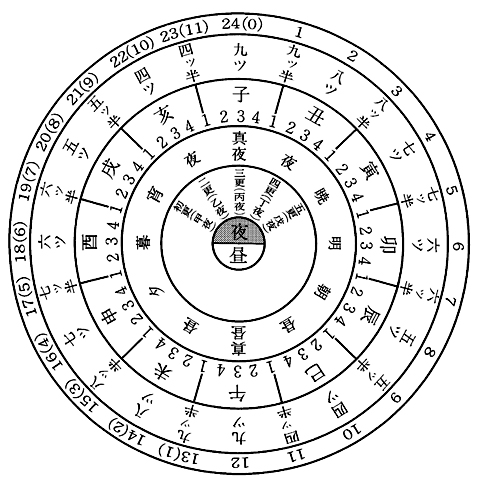

②一昼夜の区分。現今は真夜中(午前零時)から真昼(午後零時)までを午前、真昼から真夜中までを午後とし、そのおのおのを12等分(または午前・午後を通して24等分)する。昔は、12辰刻が広く行われた。これは夜半を九つ、一刻を終わるごとに八つ・七つ・六つ・五つ・四つとし、正午を再び九つとして四つに至る区分である。また、時刻を方位に結びつけ、一日を十二支に配して12等分し(夜半前後一刻を子ねの刻とする。午前零時から午前2時までを子の刻とする説もある)、一刻の前半・後半を初刻と正刻に分け、さらにまた四分などする区分もあった。この区分は、後に一刻を上・中・下に三分するようになった。また民間では、日出・日没を基準に定めて、明六つ・暮六つとし、昼間・夜間をそれぞれ6等分して、四季に応じて適当な分割による時刻をも定めた。時刻。刻限。「―を告げる」

時

③時候。季節。「―の花」

④かなり長い期間。おり。ころ。時分。時期。「―が解決してくれる」「しあわせな―を過ごす」「―を切る」

⑤特定の時期。

㋐その場合。そのおり。当座。「―と所をわきまえる」

㋑(「秋」とも書く)大切な時機。重大な時期。「国家存亡の―」「別れの―が来る」「―に臨む」

㋒よい機会。好機。「―が来るまで待とう」

㋓その場限り。一時。臨時。「―借り」

⑥㋐時代。年代。世。「若い―」

㋑当時。当代。「―の将軍」

⑦㋐時勢。世のなりゆき。「―の動き」

㋑時勢にあうこと。栄える時分。盛りの時分。「―にあう」「―を得る」

⑧動詞・助動詞の過去・現在・未来の区別。

⑨世人が話題にする時。その時。この時。「―の話題」「―の人」

⑩(連体修飾語をうけ、接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。「知事に事故がある―は、副知事がこれを行う」

⇒時移り事去る

⇒時となく

⇒時と場合

⇒時なるかな

⇒時に遇う

⇒時に遇えば鼠も虎となる

⇒時に当たる

⇒時に従う

⇒時につく

⇒時に取りて

⇒時に因る

⇒時に寄る

⇒時の代官、日の奉行

⇒時の用には鼻をも削ぐ

⇒時は得難くして失い易し

⇒時は金なり

⇒時人を待たず

⇒時も時

⇒時わかず

⇒時を争う

⇒時を失う

⇒時を移さず

⇒時を得る

⇒時を稼ぐ

⇒時をかわさず

⇒時を奏す

⇒時を撞く

⇒時をつくる

⇒時を見る

③時候。季節。「―の花」

④かなり長い期間。おり。ころ。時分。時期。「―が解決してくれる」「しあわせな―を過ごす」「―を切る」

⑤特定の時期。

㋐その場合。そのおり。当座。「―と所をわきまえる」

㋑(「秋」とも書く)大切な時機。重大な時期。「国家存亡の―」「別れの―が来る」「―に臨む」

㋒よい機会。好機。「―が来るまで待とう」

㋓その場限り。一時。臨時。「―借り」

⑥㋐時代。年代。世。「若い―」

㋑当時。当代。「―の将軍」

⑦㋐時勢。世のなりゆき。「―の動き」

㋑時勢にあうこと。栄える時分。盛りの時分。「―にあう」「―を得る」

⑧動詞・助動詞の過去・現在・未来の区別。

⑨世人が話題にする時。その時。この時。「―の話題」「―の人」

⑩(連体修飾語をうけ、接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。「知事に事故がある―は、副知事がこれを行う」

⇒時移り事去る

⇒時となく

⇒時と場合

⇒時なるかな

⇒時に遇う

⇒時に遇えば鼠も虎となる

⇒時に当たる

⇒時に従う

⇒時につく

⇒時に取りて

⇒時に因る

⇒時に寄る

⇒時の代官、日の奉行

⇒時の用には鼻をも削ぐ

⇒時は得難くして失い易し

⇒時は金なり

⇒時人を待たず

⇒時も時

⇒時わかず

⇒時を争う

⇒時を失う

⇒時を移さず

⇒時を得る

⇒時を稼ぐ

⇒時をかわさず

⇒時を奏す

⇒時を撞く

⇒時をつくる

⇒時を見る

③時候。季節。「―の花」

④かなり長い期間。おり。ころ。時分。時期。「―が解決してくれる」「しあわせな―を過ごす」「―を切る」

⑤特定の時期。

㋐その場合。そのおり。当座。「―と所をわきまえる」

㋑(「秋」とも書く)大切な時機。重大な時期。「国家存亡の―」「別れの―が来る」「―に臨む」

㋒よい機会。好機。「―が来るまで待とう」

㋓その場限り。一時。臨時。「―借り」

⑥㋐時代。年代。世。「若い―」

㋑当時。当代。「―の将軍」

⑦㋐時勢。世のなりゆき。「―の動き」

㋑時勢にあうこと。栄える時分。盛りの時分。「―にあう」「―を得る」

⑧動詞・助動詞の過去・現在・未来の区別。

⑨世人が話題にする時。その時。この時。「―の話題」「―の人」

⑩(連体修飾語をうけ、接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。「知事に事故がある―は、副知事がこれを行う」

⇒時移り事去る

⇒時となく

⇒時と場合

⇒時なるかな

⇒時に遇う

⇒時に遇えば鼠も虎となる

⇒時に当たる

⇒時に従う

⇒時につく

⇒時に取りて

⇒時に因る

⇒時に寄る

⇒時の代官、日の奉行

⇒時の用には鼻をも削ぐ

⇒時は得難くして失い易し

⇒時は金なり

⇒時人を待たず

⇒時も時

⇒時わかず

⇒時を争う

⇒時を失う

⇒時を移さず

⇒時を得る

⇒時を稼ぐ

⇒時をかわさず

⇒時を奏す

⇒時を撞く

⇒時をつくる

⇒時を見る

③時候。季節。「―の花」

④かなり長い期間。おり。ころ。時分。時期。「―が解決してくれる」「しあわせな―を過ごす」「―を切る」

⑤特定の時期。

㋐その場合。そのおり。当座。「―と所をわきまえる」

㋑(「秋」とも書く)大切な時機。重大な時期。「国家存亡の―」「別れの―が来る」「―に臨む」

㋒よい機会。好機。「―が来るまで待とう」

㋓その場限り。一時。臨時。「―借り」

⑥㋐時代。年代。世。「若い―」

㋑当時。当代。「―の将軍」

⑦㋐時勢。世のなりゆき。「―の動き」

㋑時勢にあうこと。栄える時分。盛りの時分。「―にあう」「―を得る」

⑧動詞・助動詞の過去・現在・未来の区別。

⑨世人が話題にする時。その時。この時。「―の話題」「―の人」

⑩(連体修飾語をうけ、接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。「知事に事故がある―は、副知事がこれを行う」

⇒時移り事去る

⇒時となく

⇒時と場合

⇒時なるかな

⇒時に遇う

⇒時に遇えば鼠も虎となる

⇒時に当たる

⇒時に従う

⇒時につく

⇒時に取りて

⇒時に因る

⇒時に寄る

⇒時の代官、日の奉行

⇒時の用には鼻をも削ぐ

⇒時は得難くして失い易し

⇒時は金なり

⇒時人を待たず

⇒時も時

⇒時わかず

⇒時を争う

⇒時を失う

⇒時を移さず

⇒時を得る

⇒時を稼ぐ

⇒時をかわさず

⇒時を奏す

⇒時を撞く

⇒時をつくる

⇒時を見る

とき【斎】🔗⭐🔉

とき【斎】

(食すべき時の意)

①仏家ぶっけで、午前中にとる食事。午後は食しないと戒律で定めている。斎食。時食。南海寄帰内法伝平安後期点「若し斎トキの了はてむを待たむに」↔非時ひじ。

②肉食しないこと。精進しょうじん料理。

③寺で出す食事。また、法要その他仏事の参会者に出す食事。

④法要。仏事。黄表紙、敵討義女英「けさは茂之介が命日にて、この家へ―に来りけるが」

⑤正月・5月・9月の16日。西日本で、精進をし仕事を休んだ。ときの日。→正五九しょうごく

とき【鴇・朱鷺】🔗⭐🔉

とき【鴇・朱鷺】

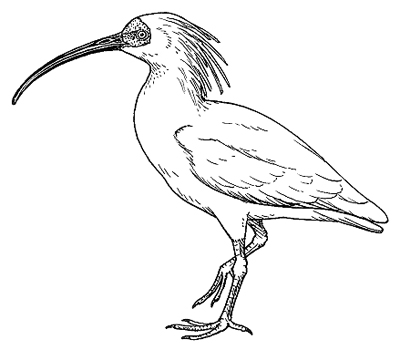

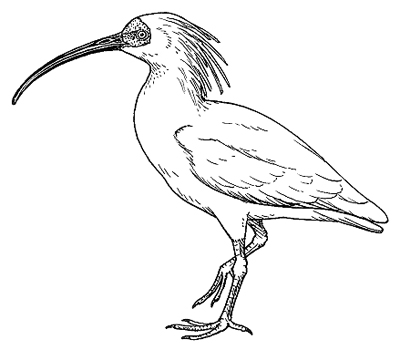

コウノトリ目トキ科の鳥。東アジア特産。全長約75センチメートル、嘴くちばしは長大で下方に曲がる。全体白色であるが、羽毛、殊に風切羽と尾羽の基部は淡紅色(とき色)。後頭に冠毛があり、顔は裸で赤色。脚も赤い。朝鮮・中国・日本に分布していたが、その数は激減し絶滅のおそれがある。日本では佐渡に残った5羽を1981年に捕獲し、飼育下で繁殖を試みたが成功せず、2003年に最後の1羽が死亡。1999年に中国から贈られたつがいの繁殖に成功。特別天然記念物・国際保護鳥に指定。桃花鳥。つき。とう。どう。

とき

トキ

提供:佐渡トキ保護センター

トキ

提供:佐渡トキ保護センター

トキ

提供:NHK

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

トキ

提供:NHK

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

トキ

提供:佐渡トキ保護センター

トキ

提供:佐渡トキ保護センター

トキ

提供:NHK

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

トキ

提供:NHK

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

とき【鬨・時・鯨波】🔗⭐🔉

とき【土岐】(地名)🔗⭐🔉

とき【土岐】

岐阜県南東部、土岐川に沿う市。美濃焼の発祥地で、陶磁器生産が盛ん。人口6万2千。

とき【土岐】(姓氏)🔗⭐🔉

とき【土岐】

姓氏の一つ。美濃源氏。土岐郡に土着し、中世、美濃の守護。戦国時代末、斎藤道三により没落。多治見・明智など庶流も多い。支流は近世、沼田藩主。

⇒とき‐ぜんまろ【土岐善麿】

⇒とき‐つくばこ【土岐筑波子】

とき‐あか・す【解き明かす】🔗⭐🔉

とき‐あか・す【解き明かす】

〔他五〕

問題を解決してその意味を明らかにする。「難問を―・す」

とき‐あか・す【説き明かす】🔗⭐🔉

とき‐あか・す【説き明かす】

〔他五〕

物事の意味をよく分かるように説明する。「詩の主題を―・す」

とき‐あかり【時明り】🔗⭐🔉

とき‐あかり【時明り】

①明け方が近づき、東方がかすかに明るくなること。

②雨天の時、雲がうすくなって空がときどき明るくなること。

ときあけ‐もの【解き明け物】🔗⭐🔉

ときあけ‐もの【解き明け物】

綿入れの綿を抜いて袷あわせに縫いなおしたもの。綿貫わたぬき。引解ひきとき。西鶴織留2「世上に綿入着る時―に風をしのぎ」

とき‐あらい【解き洗い】‥アラヒ🔗⭐🔉

とき‐あらい【解き洗い】‥アラヒ

着物の縫糸をといて洗うこと。また、洗い張りをすること。

⇒ときあらい‐ぎぬ【解き洗い衣】

⇒ときあらい‐ごろも【解き洗い衣】

ときあらい‐ぎぬ【解き洗い衣】‥アラヒ‥🔗⭐🔉

ときあらい‐ぎぬ【解き洗い衣】‥アラヒ‥

解いて洗い張りする着物。ときあらいごろも。万葉集7「つるばみの―のあやしくも殊に着欲しきこの夕かも」

⇒とき‐あらい【解き洗い】

ときあらい‐ごろも【解き洗い衣】‥アラヒ‥🔗⭐🔉

ときあらい‐ごろも【解き洗い衣】‥アラヒ‥

(→)「ときあらいぎぬ」に同じ。万葉集15「吾妹子が―行きてはや着む」

⇒とき‐あらい【解き洗い】

とき‐い・ず【説き出づ】‥イヅ🔗⭐🔉

とき‐い・ず【説き出づ】‥イヅ

〔自下二〕

(→)「ときいだす」に同じ。枕草子33「いかで語り伝ふばかりと―・でたなり」

とき‐いだ・す【説き出す】🔗⭐🔉

とき‐いだ・す【説き出す】

〔自五〕

説きはじめる。語りだす。

とき‐いろ【鴇色】🔗⭐🔉

とき‐いろ【鴇色】

鴇の羽のような色、すなわち淡紅色。

Munsell color system: 7RP7.5/8

○時移り事去るときうつりことさる

[陳鴻、長恨歌伝「時移事去、楽尽悲来」]歳月が経過し諸事が変遷する。時世が移り変わる。古今和歌集序「たとひ時移り事去り、楽しび悲しび行きかふとも」

⇒とき【時】

○時移り事去るときうつりことさる🔗⭐🔉

○時移り事去るときうつりことさる

[陳鴻、長恨歌伝「時移事去、楽尽悲来」]歳月が経過し諸事が変遷する。時世が移り変わる。古今和歌集序「たとひ時移り事去り、楽しび悲しび行きかふとも」

⇒とき【時】

とき‐うま【疾馬・駿馬】

走ることの速い馬。しゅんめ。〈倭名類聚鈔11〉

ときえだ【時枝】

姓氏の一つ。

⇒ときえだ‐もとき【時枝誠記】

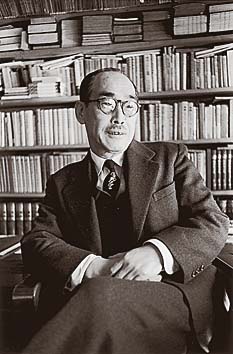

ときえだ‐もとき【時枝誠記】

国語学者。東京生れ。京城大・東大・早大教授。新たな言語理論として「言語過程説」を提唱。著「国語学史」「国語学原論」「日本文法」など。(1900〜1967)

時枝誠記

提供:毎日新聞社

⇒ときえだ【時枝】

とき‐おこ・す【説き起こす】

〔自五〕

説明を始める。「事の由来から―・す」

とき‐おと・す【説き落とす】

〔他五〕

事情をよく説明して承知させる。説得する。

とき‐およ・ぶ【説き及ぶ】

〔自五〕

説明が進んでそのことにまでふれる。言及する。

とき‐おり【時折】‥ヲリ

①時々。ときたま。「―便りがある」

②(近畿地方で)節日せちにちの総称。

と‐ぎかい【都議会】‥クワイ

東京都の議決機関。都民から公選された都議会議員を以て組織し、都の自治に関する事項について意思を決定する。→都道府県議会。

⇒とぎかい‐ぎいん【都議会議員】

とぎかい‐ぎいん【都議会議員】‥クワイ‥ヰン

都議会を組織する議員。都民から選挙され、任期は4年。都議。

⇒と‐ぎかい【都議会】

とき‐か・う【解き替ふ・解き交ふ】‥カフ

〔他下二〕

①帯・紐などを男女が互いに解く。解きかわす。万葉集3「しつはたの帯―・へて伏屋立て妻問ひしけむ」

②解いて形見に交換する。万葉集4「白

⇒ときえだ【時枝】

とき‐おこ・す【説き起こす】

〔自五〕

説明を始める。「事の由来から―・す」

とき‐おと・す【説き落とす】

〔他五〕

事情をよく説明して承知させる。説得する。

とき‐およ・ぶ【説き及ぶ】

〔自五〕

説明が進んでそのことにまでふれる。言及する。

とき‐おり【時折】‥ヲリ

①時々。ときたま。「―便りがある」

②(近畿地方で)節日せちにちの総称。

と‐ぎかい【都議会】‥クワイ

東京都の議決機関。都民から公選された都議会議員を以て組織し、都の自治に関する事項について意思を決定する。→都道府県議会。

⇒とぎかい‐ぎいん【都議会議員】

とぎかい‐ぎいん【都議会議員】‥クワイ‥ヰン

都議会を組織する議員。都民から選挙され、任期は4年。都議。

⇒と‐ぎかい【都議会】

とき‐か・う【解き替ふ・解き交ふ】‥カフ

〔他下二〕

①帯・紐などを男女が互いに解く。解きかわす。万葉集3「しつはたの帯―・へて伏屋立て妻問ひしけむ」

②解いて形見に交換する。万葉集4「白 しろたえの袖―・へて還り来む月日をよみて行きて来ましを」

とき‐がし【時貸し】

一時的に金などを貸すこと。当座貸し。浄瑠璃、曾根崎「―に貸したるが三日四日に便宜びんぎせず」↔時借り

とき‐がしら【鬨頭】

鬨の声の初めの発声。すなわち「えいえい」の声。→鬨

とき‐かた【解き方】

①事件・問題などの解決・解釈のしかた。解答の出し方。証明の方法。

②糸・紐などをほどく方法。

とき‐がね【時鐘】

時刻を知らせるために打つ鐘。また、その音。時の鐘。

とき‐がみ【解き髪】

結髪をといた髪。ほぐした髪。

とき‐がらし【溶き芥子】

芥子の粉末を水で溶いたもの。

とき‐がり【時借り】

一時的に金などを借りること。当座の借り。傾城買四十八手「一両はやり手の―をかへし」↔時貸し

とぎ‐かわ【研革】‥カハ

刃物を研ぐのに用いる革。

とき‐かわ・す【解き交す】‥カハス

〔他四〕

帯・紐などを、男女が互いに解き合う。万葉集10「高麗錦こまにしき紐―・し天人あめひとの妻問ふ夕よいぞわれも偲はむ」

とき‐きか・せる【説き聞かせる】

〔他下一〕[文]とききか・す(下二)

事の道理を言ってきかせる。よくわかるように説明して聞かせる。「諄々じゅんじゅんと―・せる」

とき‐ぎぬ【解き衣】

縫糸を解きほぐした着物。ときごろも。

⇒ときぎぬ‐の【解き衣の】

ときぎぬ‐の【解き衣の】

〔枕〕

「みだる」にかかる。万葉集10「―思ひ乱れて何時しかとわが待つ今夜」

⇒とき‐ぎぬ【解き衣】

とき‐ぎり【時切り】

時刻に前もって制限をつけること。歌舞伎、桑名屋徳蔵入船物語「―の船ぢや」

とき‐ぎれ【時切れ】

人の往来が一時とだえること。また、その時。人情本、柳横櫛「四辺の人の―をうかがひ」

とき‐ぐし【解き櫛】

髪をとくための歯のあらい櫛。

とき‐けんじょう【時献上】‥ジヤウ

江戸時代、四季ときどきに、諸大名が国産品などを将軍に献上したこと。また、その献上物。

とき‐ごろも【解き衣】

(→)「ときぎぬ」に同じ。

とき‐さ・く【解き放く】

〔他下二〕

解きはなつ。解きほどく。允恭紀「ささらがた錦のひもを―・けて」

とき‐ざけ【時鮭】

春から初夏の時期外れに沿岸で漁獲されるサケ。アキアジ(秋味)にくらべ、脂がよくのり美味で珍重される。ときしらず。

とき‐ざし【時指し】

時刻を示すこと。時刻を指定すること。日葡辞書「トキザシヲシテマイル」

とき‐さと・す【説き諭す】

〔他五〕

道理を説明して言いきかせる。説諭せつゆする。

とき・じ【時じ】

〔形シク〕

①時が定まっていない。その時節でない。万葉集4「何時も何時も来ませわが背子―・じけめやも」

②時を限らずいつでもある。常に行われる。万葉集1「み芳野の耳我の山に―・じくそ雪はふるとふ」

とぎ‐し【研師】

刃物または鏡を研ぐ職業の人。研屋。

ときじく‐の‐かくのこのみ【非時香菓】

(夏に実り、秋冬になっても霜に堪え、香味がかわらない木の実の意)タチバナの古名。古事記中「其の―は是れ今の橘なり」

とき‐しまれ【時しまれ】

「時しもあれ」の約。

とき‐し‐も【時しも】

(シは強めの助詞)ちょうどその時。折も折。謡曲、小袖曾我「―ころは建久四年、五月半の富士の雪」

⇒ときしも‐あれ【時しもあれ】

ときしも‐あれ【時しもあれ】

他に時もあろうに、まさにこの時。折も折とて。古今和歌集哀傷「―秋やは人のわかるべき」

⇒とき‐し‐も【時しも】

とぎ‐しゅう【伽衆】

⇒おとぎしゅう(御伽衆)

どき‐じょう【退き状】‥ジヤウ

離縁状。のきじょう。浄瑠璃、近頃河原達引「とつくりと気を鎮めて―を見て下さんせいなあ」

とき‐しらず【時知らず】

①時節・季節をえらばないこと。また、そのもの。

②キンセンカ・トキナシダイコンの異称。

③時鮭ときざけの異称。

ときしらぬ‐やま【時知らぬ山】

(つねに雪をいただいて消えることなく、季節を知らぬ山の意)富士山の異称。伊勢物語「―は富士の嶺」

ときしり‐がお【時知り顔】‥ガホ

時節を心得ているような顔つき。時を得顔。得意顔。源氏物語薄雲「心やりて―なるもあはれにこそ」

とぎ‐じる【磨ぎ汁】

(トギシルとも)米などをといだ時に出る白く濁った水。

ときしる‐あめ【時知る雨】

時雨しぐれの異称。万代和歌集秋「長月の―や染めつらむ」

ときしる‐ぐ【時知る具】

時刻を知る用具。時辰儀。時計。栄華物語玉台「―ども置かせ給へり」

トキシン【Toxin ドイツ】

(→)毒素。

とき‐すす・める【説き勧める】

〔他下一〕[文]ときすす・む(下二)

説いてすすめ誘う。「大学進学を―・める」

ときすて‐の‐あらいがのこ【解き捨ての洗い鹿子】‥アラヒ‥

鹿子しぼりを染めた後、そのくくり目を解きすてて洗って色をぼかしたもの。日本永代蔵1「御所の百色染、―」

とぎ‐すま・す【研ぎ澄ます】

〔他五〕

①刃物または鏡などを少しの曇りもないように十分に研ぐ。「刀を―・す」

②鋭敏にする。「神経を―・す」「―・された感覚」

とき‐せち【時節】

(→)「じせつ」に同じ。忠見集「―は須磨の関にもかはらねば」

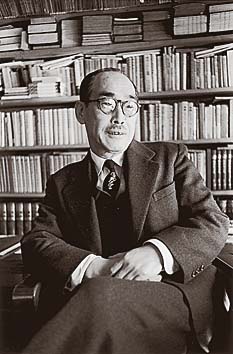

とき‐ぜんまろ【土岐善麿】

歌人。哀果と号。東京生れ。早大英文科卒。ローマ字3行書きの処女歌集「NAKIWARAI」により石川啄木と親交を結んだ。歌集のほか、著「田安宗武」など。(1885〜1980)

土岐善麿

撮影:田沼武能

しろたえの袖―・へて還り来む月日をよみて行きて来ましを」

とき‐がし【時貸し】

一時的に金などを貸すこと。当座貸し。浄瑠璃、曾根崎「―に貸したるが三日四日に便宜びんぎせず」↔時借り

とき‐がしら【鬨頭】

鬨の声の初めの発声。すなわち「えいえい」の声。→鬨

とき‐かた【解き方】

①事件・問題などの解決・解釈のしかた。解答の出し方。証明の方法。

②糸・紐などをほどく方法。

とき‐がね【時鐘】

時刻を知らせるために打つ鐘。また、その音。時の鐘。

とき‐がみ【解き髪】

結髪をといた髪。ほぐした髪。

とき‐がらし【溶き芥子】

芥子の粉末を水で溶いたもの。

とき‐がり【時借り】

一時的に金などを借りること。当座の借り。傾城買四十八手「一両はやり手の―をかへし」↔時貸し

とぎ‐かわ【研革】‥カハ

刃物を研ぐのに用いる革。

とき‐かわ・す【解き交す】‥カハス

〔他四〕

帯・紐などを、男女が互いに解き合う。万葉集10「高麗錦こまにしき紐―・し天人あめひとの妻問ふ夕よいぞわれも偲はむ」

とき‐きか・せる【説き聞かせる】

〔他下一〕[文]とききか・す(下二)

事の道理を言ってきかせる。よくわかるように説明して聞かせる。「諄々じゅんじゅんと―・せる」

とき‐ぎぬ【解き衣】

縫糸を解きほぐした着物。ときごろも。

⇒ときぎぬ‐の【解き衣の】

ときぎぬ‐の【解き衣の】

〔枕〕

「みだる」にかかる。万葉集10「―思ひ乱れて何時しかとわが待つ今夜」

⇒とき‐ぎぬ【解き衣】

とき‐ぎり【時切り】

時刻に前もって制限をつけること。歌舞伎、桑名屋徳蔵入船物語「―の船ぢや」

とき‐ぎれ【時切れ】

人の往来が一時とだえること。また、その時。人情本、柳横櫛「四辺の人の―をうかがひ」

とき‐ぐし【解き櫛】

髪をとくための歯のあらい櫛。

とき‐けんじょう【時献上】‥ジヤウ

江戸時代、四季ときどきに、諸大名が国産品などを将軍に献上したこと。また、その献上物。

とき‐ごろも【解き衣】

(→)「ときぎぬ」に同じ。

とき‐さ・く【解き放く】

〔他下二〕

解きはなつ。解きほどく。允恭紀「ささらがた錦のひもを―・けて」

とき‐ざけ【時鮭】

春から初夏の時期外れに沿岸で漁獲されるサケ。アキアジ(秋味)にくらべ、脂がよくのり美味で珍重される。ときしらず。

とき‐ざし【時指し】

時刻を示すこと。時刻を指定すること。日葡辞書「トキザシヲシテマイル」

とき‐さと・す【説き諭す】

〔他五〕

道理を説明して言いきかせる。説諭せつゆする。

とき・じ【時じ】

〔形シク〕

①時が定まっていない。その時節でない。万葉集4「何時も何時も来ませわが背子―・じけめやも」

②時を限らずいつでもある。常に行われる。万葉集1「み芳野の耳我の山に―・じくそ雪はふるとふ」

とぎ‐し【研師】

刃物または鏡を研ぐ職業の人。研屋。

ときじく‐の‐かくのこのみ【非時香菓】

(夏に実り、秋冬になっても霜に堪え、香味がかわらない木の実の意)タチバナの古名。古事記中「其の―は是れ今の橘なり」

とき‐しまれ【時しまれ】

「時しもあれ」の約。

とき‐し‐も【時しも】

(シは強めの助詞)ちょうどその時。折も折。謡曲、小袖曾我「―ころは建久四年、五月半の富士の雪」

⇒ときしも‐あれ【時しもあれ】

ときしも‐あれ【時しもあれ】

他に時もあろうに、まさにこの時。折も折とて。古今和歌集哀傷「―秋やは人のわかるべき」

⇒とき‐し‐も【時しも】

とぎ‐しゅう【伽衆】

⇒おとぎしゅう(御伽衆)

どき‐じょう【退き状】‥ジヤウ

離縁状。のきじょう。浄瑠璃、近頃河原達引「とつくりと気を鎮めて―を見て下さんせいなあ」

とき‐しらず【時知らず】

①時節・季節をえらばないこと。また、そのもの。

②キンセンカ・トキナシダイコンの異称。

③時鮭ときざけの異称。

ときしらぬ‐やま【時知らぬ山】

(つねに雪をいただいて消えることなく、季節を知らぬ山の意)富士山の異称。伊勢物語「―は富士の嶺」

ときしり‐がお【時知り顔】‥ガホ

時節を心得ているような顔つき。時を得顔。得意顔。源氏物語薄雲「心やりて―なるもあはれにこそ」

とぎ‐じる【磨ぎ汁】

(トギシルとも)米などをといだ時に出る白く濁った水。

ときしる‐あめ【時知る雨】

時雨しぐれの異称。万代和歌集秋「長月の―や染めつらむ」

ときしる‐ぐ【時知る具】

時刻を知る用具。時辰儀。時計。栄華物語玉台「―ども置かせ給へり」

トキシン【Toxin ドイツ】

(→)毒素。

とき‐すす・める【説き勧める】

〔他下一〕[文]ときすす・む(下二)

説いてすすめ誘う。「大学進学を―・める」

ときすて‐の‐あらいがのこ【解き捨ての洗い鹿子】‥アラヒ‥

鹿子しぼりを染めた後、そのくくり目を解きすてて洗って色をぼかしたもの。日本永代蔵1「御所の百色染、―」

とぎ‐すま・す【研ぎ澄ます】

〔他五〕

①刃物または鏡などを少しの曇りもないように十分に研ぐ。「刀を―・す」

②鋭敏にする。「神経を―・す」「―・された感覚」

とき‐せち【時節】

(→)「じせつ」に同じ。忠見集「―は須磨の関にもかはらねば」

とき‐ぜんまろ【土岐善麿】

歌人。哀果と号。東京生れ。早大英文科卒。ローマ字3行書きの処女歌集「NAKIWARAI」により石川啄木と親交を結んだ。歌集のほか、著「田安宗武」など。(1885〜1980)

土岐善麿

撮影:田沼武能

⇒とき【土岐】

トキソイド【toxoid】

毒素(トキシン)を、免疫力を保たせたまま毒力を消滅させたもの。ホルマリンなどによる化学処理や遺伝子操作でつくられる。破傷風・ジフテリアなどの予防接種に用いる。アナトキシン。

とき‐そう【鴇草】‥サウ

ラン科の多年草。高さ約20センチメートル。葉は広披針形で、一茎に1枚。夏、茎頂に紅紫花を開き、花下に葉状の苞をつける。日本各地の原野・湿地に生ずる。

ときそば【時蕎麦】

落語。そばの代金16文を、時刻を聞いてごまかし1文得をしたのを、ある男が真似て逆に損する話。

トキソプラズマ‐しょう【トキソプラズマ症】‥シヤウ

(toxoplasmosis ラテン)原虫の一つであるトキソプラズマの感染による人や動物の疾患。人にはネコやイヌから感染することが多く、発熱・リンパ節腫脹・発疹・肺炎などをおこすが症状不定で、慢性化すると脳や眼に病変をおこす。胎内での先天性感染では流産・水頭症・奇形などを生じる。

とき‐だいこ【時太鼓】

時刻を知らせる太鼓。時の太鼓。歌舞伎、韓人漢文手管始「どんどんと五つの―打つ」

とぎ‐だし【研ぎ出し】

①研ぎ磨いて光沢・模様を出すこと。また、そうして磨いた石材など。

②研出蒔絵まきえの略。

⇒とぎだし‐まきえ【研出蒔絵】

とぎだし‐まきえ【研出蒔絵】‥ヱ

蒔絵の一種。絵漆で模様を描いた上に金銀の金属粉や色粉を蒔きつけ、乾燥した後その部分に漆を塗り、十分に乾いてから、木炭で粉を研ぎ出して表したもの。

⇒とぎ‐だし【研ぎ出し】

とぎ‐だ・す【研ぎ出す】

〔他五〕

研ぎ磨いて、模様などを表面に出す。「木目を―・す」

とぎ‐たて【研ぎ立て】

研いで間のないこと。また、そのもの。「―の包丁」

とぎ‐た・てる【研ぎ立てる】

〔他下一〕[文]とぎた・つ(下二)

刃物などを、念入りに研いで鋭くする。

とき‐たま【時偶】

時おり。ときどき。たまに。「―訪れる」「―の文通」

とき‐たまご【溶き卵】

生卵の白身と黄身とをよく混ぜ合わせたもの。

ど‐ぎつ・い

〔形〕

(ドは強めていう接頭語)いやになるほど、程度が強い。強烈である。「―・い化粧」「―・い言葉」

とき‐つ‐うみ【時つ海】

時つ国の海。また、(→)「時つ風」[一]2の吹く海。つねに安穏な海。男色大鑑「行く末の静かなる―」

とき‐づかさ【時司】

陰陽おんよう寮で、時刻を報知することをつかさどった職。また、その役所。→時の奏

とき‐つ‐かぜ【時つ風】

[一]〔名〕

①季節また時刻によって吹く風。万葉集6「―吹くべくなりぬ」

②ちょうどよい頃に吹く順風。謡曲、高砂「四海波静かにて、国も治まる―」

[二]〔枕〕

(時つ風吹くということから)「ふけひ」にかかる。万葉集12「―吹飯ふけひの浜に出でゐつつ」

どき‐つ・く

〔自五〕

不安で胸がどきどきする。むなさわぎがする。「指名されるのではないかと―・く」

とき‐つ‐くに【時つ国】

四時をとおし、よく治まっている国。武家義理物語「太刀抜かずして治まる―久しき」

とき‐つくばこ【土岐筑波子】

江戸中期の歌人。本名、進藤茂子しげいこ。土岐頼房の妻。賀茂真淵門下(県門)の三才女の一人。自選の歌をもとにした「筑波子家集」がある。

⇒とき【土岐】

とき‐づけ【時付け】

時刻を書きしるすこと。転じて、使いや手紙などが特定の日時に着くように指定すること。日葡辞書「トキヅケヲスル」

とき‐つげ‐どり【時告鳥】

鶏の異称。為忠集「あけがたの―ともろともに」

とき‐つ・ける【説き付ける】

〔他下一〕[文]ときつ・く(下二)

さまざまに説いて自分の説に従わせる。ときふせる。

とき‐つづみ【時鼓】

時刻を知らせるために打つ鼓。

どきっ‐と

〔副〕

突然の出来事にひどく驚いて心臓が一瞬大きく鼓動するさま。心臓に衝撃を受けるほど驚きが大きいさま。「不意をつかれて―する」

とき‐つ‐どり【時つ鳥】

(「時鳥じちょう」の訓読)ホトトギスの異称。

とき‐どき【時時】

①(古くは清音)その時節時節。その時その時。〈日葡辞書〉。「―の花」

②(副詞的に)いつもではないが、時として。ときおり。まま。枕草子162「―は宿直とのいなども仕うまつるべけれど」。「―お目にかかります」

▷天気予報では、その現象が断続的に起こり合計時間が予報期間の2分の1未満のときをいう。「晴れ―曇り」

どき‐どき

運動・興奮・恐怖・不安などではげしく動悸どうきのするさま。「胸が―する」「心臓が―と打つ」

どぎ‐どぎ

①うろたえるさま。どぎまぎ。浮世草子、好色敗毒散「引く手あまたに―する時に」

②まぎらわすさま。まぎらわしいさま。浄瑠璃、心中二つ腹帯「―首尾を合はせて」

とき‐と‐して【時として】

①ある時には。場合によっては。たまに。時とすると。「春先でも―雪のちらつくことがある」

②(下に否定の語を伴い)少しの間も。ひとときも。方丈記「心念々に動きて―安からず」

とき‐と‐する‐と【時とすると】

場合によっては。ともすると。たまに。

⇒とき【土岐】

トキソイド【toxoid】

毒素(トキシン)を、免疫力を保たせたまま毒力を消滅させたもの。ホルマリンなどによる化学処理や遺伝子操作でつくられる。破傷風・ジフテリアなどの予防接種に用いる。アナトキシン。

とき‐そう【鴇草】‥サウ

ラン科の多年草。高さ約20センチメートル。葉は広披針形で、一茎に1枚。夏、茎頂に紅紫花を開き、花下に葉状の苞をつける。日本各地の原野・湿地に生ずる。

ときそば【時蕎麦】

落語。そばの代金16文を、時刻を聞いてごまかし1文得をしたのを、ある男が真似て逆に損する話。

トキソプラズマ‐しょう【トキソプラズマ症】‥シヤウ

(toxoplasmosis ラテン)原虫の一つであるトキソプラズマの感染による人や動物の疾患。人にはネコやイヌから感染することが多く、発熱・リンパ節腫脹・発疹・肺炎などをおこすが症状不定で、慢性化すると脳や眼に病変をおこす。胎内での先天性感染では流産・水頭症・奇形などを生じる。

とき‐だいこ【時太鼓】

時刻を知らせる太鼓。時の太鼓。歌舞伎、韓人漢文手管始「どんどんと五つの―打つ」

とぎ‐だし【研ぎ出し】

①研ぎ磨いて光沢・模様を出すこと。また、そうして磨いた石材など。

②研出蒔絵まきえの略。

⇒とぎだし‐まきえ【研出蒔絵】

とぎだし‐まきえ【研出蒔絵】‥ヱ

蒔絵の一種。絵漆で模様を描いた上に金銀の金属粉や色粉を蒔きつけ、乾燥した後その部分に漆を塗り、十分に乾いてから、木炭で粉を研ぎ出して表したもの。

⇒とぎ‐だし【研ぎ出し】

とぎ‐だ・す【研ぎ出す】

〔他五〕

研ぎ磨いて、模様などを表面に出す。「木目を―・す」

とぎ‐たて【研ぎ立て】

研いで間のないこと。また、そのもの。「―の包丁」

とぎ‐た・てる【研ぎ立てる】

〔他下一〕[文]とぎた・つ(下二)

刃物などを、念入りに研いで鋭くする。

とき‐たま【時偶】

時おり。ときどき。たまに。「―訪れる」「―の文通」

とき‐たまご【溶き卵】

生卵の白身と黄身とをよく混ぜ合わせたもの。

ど‐ぎつ・い

〔形〕

(ドは強めていう接頭語)いやになるほど、程度が強い。強烈である。「―・い化粧」「―・い言葉」

とき‐つ‐うみ【時つ海】

時つ国の海。また、(→)「時つ風」[一]2の吹く海。つねに安穏な海。男色大鑑「行く末の静かなる―」

とき‐づかさ【時司】

陰陽おんよう寮で、時刻を報知することをつかさどった職。また、その役所。→時の奏

とき‐つ‐かぜ【時つ風】

[一]〔名〕

①季節また時刻によって吹く風。万葉集6「―吹くべくなりぬ」

②ちょうどよい頃に吹く順風。謡曲、高砂「四海波静かにて、国も治まる―」

[二]〔枕〕

(時つ風吹くということから)「ふけひ」にかかる。万葉集12「―吹飯ふけひの浜に出でゐつつ」

どき‐つ・く

〔自五〕

不安で胸がどきどきする。むなさわぎがする。「指名されるのではないかと―・く」

とき‐つ‐くに【時つ国】

四時をとおし、よく治まっている国。武家義理物語「太刀抜かずして治まる―久しき」

とき‐つくばこ【土岐筑波子】

江戸中期の歌人。本名、進藤茂子しげいこ。土岐頼房の妻。賀茂真淵門下(県門)の三才女の一人。自選の歌をもとにした「筑波子家集」がある。

⇒とき【土岐】

とき‐づけ【時付け】

時刻を書きしるすこと。転じて、使いや手紙などが特定の日時に着くように指定すること。日葡辞書「トキヅケヲスル」

とき‐つげ‐どり【時告鳥】

鶏の異称。為忠集「あけがたの―ともろともに」

とき‐つ・ける【説き付ける】

〔他下一〕[文]ときつ・く(下二)

さまざまに説いて自分の説に従わせる。ときふせる。

とき‐つづみ【時鼓】

時刻を知らせるために打つ鼓。

どきっ‐と

〔副〕

突然の出来事にひどく驚いて心臓が一瞬大きく鼓動するさま。心臓に衝撃を受けるほど驚きが大きいさま。「不意をつかれて―する」

とき‐つ‐どり【時つ鳥】

(「時鳥じちょう」の訓読)ホトトギスの異称。

とき‐どき【時時】

①(古くは清音)その時節時節。その時その時。〈日葡辞書〉。「―の花」

②(副詞的に)いつもではないが、時として。ときおり。まま。枕草子162「―は宿直とのいなども仕うまつるべけれど」。「―お目にかかります」

▷天気予報では、その現象が断続的に起こり合計時間が予報期間の2分の1未満のときをいう。「晴れ―曇り」

どき‐どき

運動・興奮・恐怖・不安などではげしく動悸どうきのするさま。「胸が―する」「心臓が―と打つ」

どぎ‐どぎ

①うろたえるさま。どぎまぎ。浮世草子、好色敗毒散「引く手あまたに―する時に」

②まぎらわすさま。まぎらわしいさま。浄瑠璃、心中二つ腹帯「―首尾を合はせて」

とき‐と‐して【時として】

①ある時には。場合によっては。たまに。時とすると。「春先でも―雪のちらつくことがある」

②(下に否定の語を伴い)少しの間も。ひとときも。方丈記「心念々に動きて―安からず」

とき‐と‐する‐と【時とすると】

場合によっては。ともすると。たまに。

⇒ときえだ【時枝】

とき‐おこ・す【説き起こす】

〔自五〕

説明を始める。「事の由来から―・す」

とき‐おと・す【説き落とす】

〔他五〕

事情をよく説明して承知させる。説得する。

とき‐およ・ぶ【説き及ぶ】

〔自五〕

説明が進んでそのことにまでふれる。言及する。

とき‐おり【時折】‥ヲリ

①時々。ときたま。「―便りがある」

②(近畿地方で)節日せちにちの総称。

と‐ぎかい【都議会】‥クワイ

東京都の議決機関。都民から公選された都議会議員を以て組織し、都の自治に関する事項について意思を決定する。→都道府県議会。

⇒とぎかい‐ぎいん【都議会議員】

とぎかい‐ぎいん【都議会議員】‥クワイ‥ヰン

都議会を組織する議員。都民から選挙され、任期は4年。都議。

⇒と‐ぎかい【都議会】

とき‐か・う【解き替ふ・解き交ふ】‥カフ

〔他下二〕

①帯・紐などを男女が互いに解く。解きかわす。万葉集3「しつはたの帯―・へて伏屋立て妻問ひしけむ」

②解いて形見に交換する。万葉集4「白

⇒ときえだ【時枝】

とき‐おこ・す【説き起こす】

〔自五〕

説明を始める。「事の由来から―・す」

とき‐おと・す【説き落とす】

〔他五〕

事情をよく説明して承知させる。説得する。

とき‐およ・ぶ【説き及ぶ】

〔自五〕

説明が進んでそのことにまでふれる。言及する。

とき‐おり【時折】‥ヲリ

①時々。ときたま。「―便りがある」

②(近畿地方で)節日せちにちの総称。

と‐ぎかい【都議会】‥クワイ

東京都の議決機関。都民から公選された都議会議員を以て組織し、都の自治に関する事項について意思を決定する。→都道府県議会。

⇒とぎかい‐ぎいん【都議会議員】

とぎかい‐ぎいん【都議会議員】‥クワイ‥ヰン

都議会を組織する議員。都民から選挙され、任期は4年。都議。

⇒と‐ぎかい【都議会】

とき‐か・う【解き替ふ・解き交ふ】‥カフ

〔他下二〕

①帯・紐などを男女が互いに解く。解きかわす。万葉集3「しつはたの帯―・へて伏屋立て妻問ひしけむ」

②解いて形見に交換する。万葉集4「白 しろたえの袖―・へて還り来む月日をよみて行きて来ましを」

とき‐がし【時貸し】

一時的に金などを貸すこと。当座貸し。浄瑠璃、曾根崎「―に貸したるが三日四日に便宜びんぎせず」↔時借り

とき‐がしら【鬨頭】

鬨の声の初めの発声。すなわち「えいえい」の声。→鬨

とき‐かた【解き方】

①事件・問題などの解決・解釈のしかた。解答の出し方。証明の方法。

②糸・紐などをほどく方法。

とき‐がね【時鐘】

時刻を知らせるために打つ鐘。また、その音。時の鐘。

とき‐がみ【解き髪】

結髪をといた髪。ほぐした髪。

とき‐がらし【溶き芥子】

芥子の粉末を水で溶いたもの。

とき‐がり【時借り】

一時的に金などを借りること。当座の借り。傾城買四十八手「一両はやり手の―をかへし」↔時貸し

とぎ‐かわ【研革】‥カハ

刃物を研ぐのに用いる革。

とき‐かわ・す【解き交す】‥カハス

〔他四〕

帯・紐などを、男女が互いに解き合う。万葉集10「高麗錦こまにしき紐―・し天人あめひとの妻問ふ夕よいぞわれも偲はむ」

とき‐きか・せる【説き聞かせる】

〔他下一〕[文]とききか・す(下二)

事の道理を言ってきかせる。よくわかるように説明して聞かせる。「諄々じゅんじゅんと―・せる」

とき‐ぎぬ【解き衣】

縫糸を解きほぐした着物。ときごろも。

⇒ときぎぬ‐の【解き衣の】

ときぎぬ‐の【解き衣の】

〔枕〕

「みだる」にかかる。万葉集10「―思ひ乱れて何時しかとわが待つ今夜」

⇒とき‐ぎぬ【解き衣】

とき‐ぎり【時切り】

時刻に前もって制限をつけること。歌舞伎、桑名屋徳蔵入船物語「―の船ぢや」

とき‐ぎれ【時切れ】

人の往来が一時とだえること。また、その時。人情本、柳横櫛「四辺の人の―をうかがひ」

とき‐ぐし【解き櫛】

髪をとくための歯のあらい櫛。

とき‐けんじょう【時献上】‥ジヤウ

江戸時代、四季ときどきに、諸大名が国産品などを将軍に献上したこと。また、その献上物。

とき‐ごろも【解き衣】

(→)「ときぎぬ」に同じ。

とき‐さ・く【解き放く】

〔他下二〕

解きはなつ。解きほどく。允恭紀「ささらがた錦のひもを―・けて」

とき‐ざけ【時鮭】

春から初夏の時期外れに沿岸で漁獲されるサケ。アキアジ(秋味)にくらべ、脂がよくのり美味で珍重される。ときしらず。

とき‐ざし【時指し】

時刻を示すこと。時刻を指定すること。日葡辞書「トキザシヲシテマイル」

とき‐さと・す【説き諭す】

〔他五〕

道理を説明して言いきかせる。説諭せつゆする。

とき・じ【時じ】

〔形シク〕

①時が定まっていない。その時節でない。万葉集4「何時も何時も来ませわが背子―・じけめやも」

②時を限らずいつでもある。常に行われる。万葉集1「み芳野の耳我の山に―・じくそ雪はふるとふ」

とぎ‐し【研師】

刃物または鏡を研ぐ職業の人。研屋。

ときじく‐の‐かくのこのみ【非時香菓】

(夏に実り、秋冬になっても霜に堪え、香味がかわらない木の実の意)タチバナの古名。古事記中「其の―は是れ今の橘なり」

とき‐しまれ【時しまれ】

「時しもあれ」の約。

とき‐し‐も【時しも】

(シは強めの助詞)ちょうどその時。折も折。謡曲、小袖曾我「―ころは建久四年、五月半の富士の雪」

⇒ときしも‐あれ【時しもあれ】

ときしも‐あれ【時しもあれ】

他に時もあろうに、まさにこの時。折も折とて。古今和歌集哀傷「―秋やは人のわかるべき」

⇒とき‐し‐も【時しも】

とぎ‐しゅう【伽衆】

⇒おとぎしゅう(御伽衆)

どき‐じょう【退き状】‥ジヤウ

離縁状。のきじょう。浄瑠璃、近頃河原達引「とつくりと気を鎮めて―を見て下さんせいなあ」

とき‐しらず【時知らず】

①時節・季節をえらばないこと。また、そのもの。

②キンセンカ・トキナシダイコンの異称。

③時鮭ときざけの異称。

ときしらぬ‐やま【時知らぬ山】

(つねに雪をいただいて消えることなく、季節を知らぬ山の意)富士山の異称。伊勢物語「―は富士の嶺」

ときしり‐がお【時知り顔】‥ガホ

時節を心得ているような顔つき。時を得顔。得意顔。源氏物語薄雲「心やりて―なるもあはれにこそ」

とぎ‐じる【磨ぎ汁】

(トギシルとも)米などをといだ時に出る白く濁った水。

ときしる‐あめ【時知る雨】

時雨しぐれの異称。万代和歌集秋「長月の―や染めつらむ」

ときしる‐ぐ【時知る具】

時刻を知る用具。時辰儀。時計。栄華物語玉台「―ども置かせ給へり」

トキシン【Toxin ドイツ】

(→)毒素。

とき‐すす・める【説き勧める】

〔他下一〕[文]ときすす・む(下二)

説いてすすめ誘う。「大学進学を―・める」

ときすて‐の‐あらいがのこ【解き捨ての洗い鹿子】‥アラヒ‥

鹿子しぼりを染めた後、そのくくり目を解きすてて洗って色をぼかしたもの。日本永代蔵1「御所の百色染、―」

とぎ‐すま・す【研ぎ澄ます】

〔他五〕

①刃物または鏡などを少しの曇りもないように十分に研ぐ。「刀を―・す」

②鋭敏にする。「神経を―・す」「―・された感覚」

とき‐せち【時節】

(→)「じせつ」に同じ。忠見集「―は須磨の関にもかはらねば」

とき‐ぜんまろ【土岐善麿】

歌人。哀果と号。東京生れ。早大英文科卒。ローマ字3行書きの処女歌集「NAKIWARAI」により石川啄木と親交を結んだ。歌集のほか、著「田安宗武」など。(1885〜1980)

土岐善麿

撮影:田沼武能

しろたえの袖―・へて還り来む月日をよみて行きて来ましを」

とき‐がし【時貸し】

一時的に金などを貸すこと。当座貸し。浄瑠璃、曾根崎「―に貸したるが三日四日に便宜びんぎせず」↔時借り

とき‐がしら【鬨頭】

鬨の声の初めの発声。すなわち「えいえい」の声。→鬨

とき‐かた【解き方】

①事件・問題などの解決・解釈のしかた。解答の出し方。証明の方法。

②糸・紐などをほどく方法。

とき‐がね【時鐘】

時刻を知らせるために打つ鐘。また、その音。時の鐘。

とき‐がみ【解き髪】

結髪をといた髪。ほぐした髪。

とき‐がらし【溶き芥子】

芥子の粉末を水で溶いたもの。

とき‐がり【時借り】

一時的に金などを借りること。当座の借り。傾城買四十八手「一両はやり手の―をかへし」↔時貸し

とぎ‐かわ【研革】‥カハ

刃物を研ぐのに用いる革。

とき‐かわ・す【解き交す】‥カハス

〔他四〕

帯・紐などを、男女が互いに解き合う。万葉集10「高麗錦こまにしき紐―・し天人あめひとの妻問ふ夕よいぞわれも偲はむ」

とき‐きか・せる【説き聞かせる】

〔他下一〕[文]とききか・す(下二)

事の道理を言ってきかせる。よくわかるように説明して聞かせる。「諄々じゅんじゅんと―・せる」

とき‐ぎぬ【解き衣】

縫糸を解きほぐした着物。ときごろも。

⇒ときぎぬ‐の【解き衣の】

ときぎぬ‐の【解き衣の】

〔枕〕

「みだる」にかかる。万葉集10「―思ひ乱れて何時しかとわが待つ今夜」

⇒とき‐ぎぬ【解き衣】

とき‐ぎり【時切り】

時刻に前もって制限をつけること。歌舞伎、桑名屋徳蔵入船物語「―の船ぢや」

とき‐ぎれ【時切れ】

人の往来が一時とだえること。また、その時。人情本、柳横櫛「四辺の人の―をうかがひ」

とき‐ぐし【解き櫛】

髪をとくための歯のあらい櫛。

とき‐けんじょう【時献上】‥ジヤウ

江戸時代、四季ときどきに、諸大名が国産品などを将軍に献上したこと。また、その献上物。

とき‐ごろも【解き衣】

(→)「ときぎぬ」に同じ。

とき‐さ・く【解き放く】

〔他下二〕

解きはなつ。解きほどく。允恭紀「ささらがた錦のひもを―・けて」

とき‐ざけ【時鮭】

春から初夏の時期外れに沿岸で漁獲されるサケ。アキアジ(秋味)にくらべ、脂がよくのり美味で珍重される。ときしらず。

とき‐ざし【時指し】

時刻を示すこと。時刻を指定すること。日葡辞書「トキザシヲシテマイル」

とき‐さと・す【説き諭す】

〔他五〕

道理を説明して言いきかせる。説諭せつゆする。

とき・じ【時じ】

〔形シク〕

①時が定まっていない。その時節でない。万葉集4「何時も何時も来ませわが背子―・じけめやも」

②時を限らずいつでもある。常に行われる。万葉集1「み芳野の耳我の山に―・じくそ雪はふるとふ」

とぎ‐し【研師】

刃物または鏡を研ぐ職業の人。研屋。

ときじく‐の‐かくのこのみ【非時香菓】

(夏に実り、秋冬になっても霜に堪え、香味がかわらない木の実の意)タチバナの古名。古事記中「其の―は是れ今の橘なり」

とき‐しまれ【時しまれ】

「時しもあれ」の約。

とき‐し‐も【時しも】

(シは強めの助詞)ちょうどその時。折も折。謡曲、小袖曾我「―ころは建久四年、五月半の富士の雪」

⇒ときしも‐あれ【時しもあれ】

ときしも‐あれ【時しもあれ】

他に時もあろうに、まさにこの時。折も折とて。古今和歌集哀傷「―秋やは人のわかるべき」

⇒とき‐し‐も【時しも】

とぎ‐しゅう【伽衆】

⇒おとぎしゅう(御伽衆)

どき‐じょう【退き状】‥ジヤウ

離縁状。のきじょう。浄瑠璃、近頃河原達引「とつくりと気を鎮めて―を見て下さんせいなあ」

とき‐しらず【時知らず】

①時節・季節をえらばないこと。また、そのもの。

②キンセンカ・トキナシダイコンの異称。

③時鮭ときざけの異称。

ときしらぬ‐やま【時知らぬ山】

(つねに雪をいただいて消えることなく、季節を知らぬ山の意)富士山の異称。伊勢物語「―は富士の嶺」

ときしり‐がお【時知り顔】‥ガホ

時節を心得ているような顔つき。時を得顔。得意顔。源氏物語薄雲「心やりて―なるもあはれにこそ」

とぎ‐じる【磨ぎ汁】

(トギシルとも)米などをといだ時に出る白く濁った水。

ときしる‐あめ【時知る雨】

時雨しぐれの異称。万代和歌集秋「長月の―や染めつらむ」

ときしる‐ぐ【時知る具】

時刻を知る用具。時辰儀。時計。栄華物語玉台「―ども置かせ給へり」

トキシン【Toxin ドイツ】

(→)毒素。

とき‐すす・める【説き勧める】

〔他下一〕[文]ときすす・む(下二)

説いてすすめ誘う。「大学進学を―・める」

ときすて‐の‐あらいがのこ【解き捨ての洗い鹿子】‥アラヒ‥

鹿子しぼりを染めた後、そのくくり目を解きすてて洗って色をぼかしたもの。日本永代蔵1「御所の百色染、―」

とぎ‐すま・す【研ぎ澄ます】

〔他五〕

①刃物または鏡などを少しの曇りもないように十分に研ぐ。「刀を―・す」

②鋭敏にする。「神経を―・す」「―・された感覚」

とき‐せち【時節】

(→)「じせつ」に同じ。忠見集「―は須磨の関にもかはらねば」

とき‐ぜんまろ【土岐善麿】

歌人。哀果と号。東京生れ。早大英文科卒。ローマ字3行書きの処女歌集「NAKIWARAI」により石川啄木と親交を結んだ。歌集のほか、著「田安宗武」など。(1885〜1980)

土岐善麿

撮影:田沼武能

⇒とき【土岐】

トキソイド【toxoid】

毒素(トキシン)を、免疫力を保たせたまま毒力を消滅させたもの。ホルマリンなどによる化学処理や遺伝子操作でつくられる。破傷風・ジフテリアなどの予防接種に用いる。アナトキシン。

とき‐そう【鴇草】‥サウ

ラン科の多年草。高さ約20センチメートル。葉は広披針形で、一茎に1枚。夏、茎頂に紅紫花を開き、花下に葉状の苞をつける。日本各地の原野・湿地に生ずる。

ときそば【時蕎麦】

落語。そばの代金16文を、時刻を聞いてごまかし1文得をしたのを、ある男が真似て逆に損する話。

トキソプラズマ‐しょう【トキソプラズマ症】‥シヤウ

(toxoplasmosis ラテン)原虫の一つであるトキソプラズマの感染による人や動物の疾患。人にはネコやイヌから感染することが多く、発熱・リンパ節腫脹・発疹・肺炎などをおこすが症状不定で、慢性化すると脳や眼に病変をおこす。胎内での先天性感染では流産・水頭症・奇形などを生じる。

とき‐だいこ【時太鼓】

時刻を知らせる太鼓。時の太鼓。歌舞伎、韓人漢文手管始「どんどんと五つの―打つ」

とぎ‐だし【研ぎ出し】

①研ぎ磨いて光沢・模様を出すこと。また、そうして磨いた石材など。

②研出蒔絵まきえの略。

⇒とぎだし‐まきえ【研出蒔絵】

とぎだし‐まきえ【研出蒔絵】‥ヱ

蒔絵の一種。絵漆で模様を描いた上に金銀の金属粉や色粉を蒔きつけ、乾燥した後その部分に漆を塗り、十分に乾いてから、木炭で粉を研ぎ出して表したもの。

⇒とぎ‐だし【研ぎ出し】

とぎ‐だ・す【研ぎ出す】

〔他五〕

研ぎ磨いて、模様などを表面に出す。「木目を―・す」

とぎ‐たて【研ぎ立て】

研いで間のないこと。また、そのもの。「―の包丁」

とぎ‐た・てる【研ぎ立てる】

〔他下一〕[文]とぎた・つ(下二)

刃物などを、念入りに研いで鋭くする。

とき‐たま【時偶】

時おり。ときどき。たまに。「―訪れる」「―の文通」

とき‐たまご【溶き卵】

生卵の白身と黄身とをよく混ぜ合わせたもの。

ど‐ぎつ・い

〔形〕

(ドは強めていう接頭語)いやになるほど、程度が強い。強烈である。「―・い化粧」「―・い言葉」

とき‐つ‐うみ【時つ海】

時つ国の海。また、(→)「時つ風」[一]2の吹く海。つねに安穏な海。男色大鑑「行く末の静かなる―」

とき‐づかさ【時司】

陰陽おんよう寮で、時刻を報知することをつかさどった職。また、その役所。→時の奏

とき‐つ‐かぜ【時つ風】

[一]〔名〕

①季節また時刻によって吹く風。万葉集6「―吹くべくなりぬ」

②ちょうどよい頃に吹く順風。謡曲、高砂「四海波静かにて、国も治まる―」

[二]〔枕〕

(時つ風吹くということから)「ふけひ」にかかる。万葉集12「―吹飯ふけひの浜に出でゐつつ」

どき‐つ・く

〔自五〕

不安で胸がどきどきする。むなさわぎがする。「指名されるのではないかと―・く」

とき‐つ‐くに【時つ国】

四時をとおし、よく治まっている国。武家義理物語「太刀抜かずして治まる―久しき」

とき‐つくばこ【土岐筑波子】

江戸中期の歌人。本名、進藤茂子しげいこ。土岐頼房の妻。賀茂真淵門下(県門)の三才女の一人。自選の歌をもとにした「筑波子家集」がある。

⇒とき【土岐】

とき‐づけ【時付け】

時刻を書きしるすこと。転じて、使いや手紙などが特定の日時に着くように指定すること。日葡辞書「トキヅケヲスル」

とき‐つげ‐どり【時告鳥】

鶏の異称。為忠集「あけがたの―ともろともに」

とき‐つ・ける【説き付ける】

〔他下一〕[文]ときつ・く(下二)

さまざまに説いて自分の説に従わせる。ときふせる。

とき‐つづみ【時鼓】

時刻を知らせるために打つ鼓。

どきっ‐と

〔副〕

突然の出来事にひどく驚いて心臓が一瞬大きく鼓動するさま。心臓に衝撃を受けるほど驚きが大きいさま。「不意をつかれて―する」

とき‐つ‐どり【時つ鳥】

(「時鳥じちょう」の訓読)ホトトギスの異称。

とき‐どき【時時】

①(古くは清音)その時節時節。その時その時。〈日葡辞書〉。「―の花」

②(副詞的に)いつもではないが、時として。ときおり。まま。枕草子162「―は宿直とのいなども仕うまつるべけれど」。「―お目にかかります」

▷天気予報では、その現象が断続的に起こり合計時間が予報期間の2分の1未満のときをいう。「晴れ―曇り」

どき‐どき

運動・興奮・恐怖・不安などではげしく動悸どうきのするさま。「胸が―する」「心臓が―と打つ」

どぎ‐どぎ

①うろたえるさま。どぎまぎ。浮世草子、好色敗毒散「引く手あまたに―する時に」

②まぎらわすさま。まぎらわしいさま。浄瑠璃、心中二つ腹帯「―首尾を合はせて」

とき‐と‐して【時として】

①ある時には。場合によっては。たまに。時とすると。「春先でも―雪のちらつくことがある」

②(下に否定の語を伴い)少しの間も。ひとときも。方丈記「心念々に動きて―安からず」

とき‐と‐する‐と【時とすると】

場合によっては。ともすると。たまに。

⇒とき【土岐】

トキソイド【toxoid】

毒素(トキシン)を、免疫力を保たせたまま毒力を消滅させたもの。ホルマリンなどによる化学処理や遺伝子操作でつくられる。破傷風・ジフテリアなどの予防接種に用いる。アナトキシン。

とき‐そう【鴇草】‥サウ

ラン科の多年草。高さ約20センチメートル。葉は広披針形で、一茎に1枚。夏、茎頂に紅紫花を開き、花下に葉状の苞をつける。日本各地の原野・湿地に生ずる。

ときそば【時蕎麦】

落語。そばの代金16文を、時刻を聞いてごまかし1文得をしたのを、ある男が真似て逆に損する話。

トキソプラズマ‐しょう【トキソプラズマ症】‥シヤウ

(toxoplasmosis ラテン)原虫の一つであるトキソプラズマの感染による人や動物の疾患。人にはネコやイヌから感染することが多く、発熱・リンパ節腫脹・発疹・肺炎などをおこすが症状不定で、慢性化すると脳や眼に病変をおこす。胎内での先天性感染では流産・水頭症・奇形などを生じる。

とき‐だいこ【時太鼓】

時刻を知らせる太鼓。時の太鼓。歌舞伎、韓人漢文手管始「どんどんと五つの―打つ」

とぎ‐だし【研ぎ出し】

①研ぎ磨いて光沢・模様を出すこと。また、そうして磨いた石材など。

②研出蒔絵まきえの略。

⇒とぎだし‐まきえ【研出蒔絵】

とぎだし‐まきえ【研出蒔絵】‥ヱ

蒔絵の一種。絵漆で模様を描いた上に金銀の金属粉や色粉を蒔きつけ、乾燥した後その部分に漆を塗り、十分に乾いてから、木炭で粉を研ぎ出して表したもの。

⇒とぎ‐だし【研ぎ出し】

とぎ‐だ・す【研ぎ出す】

〔他五〕

研ぎ磨いて、模様などを表面に出す。「木目を―・す」

とぎ‐たて【研ぎ立て】

研いで間のないこと。また、そのもの。「―の包丁」

とぎ‐た・てる【研ぎ立てる】

〔他下一〕[文]とぎた・つ(下二)

刃物などを、念入りに研いで鋭くする。

とき‐たま【時偶】

時おり。ときどき。たまに。「―訪れる」「―の文通」

とき‐たまご【溶き卵】

生卵の白身と黄身とをよく混ぜ合わせたもの。

ど‐ぎつ・い

〔形〕

(ドは強めていう接頭語)いやになるほど、程度が強い。強烈である。「―・い化粧」「―・い言葉」

とき‐つ‐うみ【時つ海】

時つ国の海。また、(→)「時つ風」[一]2の吹く海。つねに安穏な海。男色大鑑「行く末の静かなる―」

とき‐づかさ【時司】

陰陽おんよう寮で、時刻を報知することをつかさどった職。また、その役所。→時の奏

とき‐つ‐かぜ【時つ風】

[一]〔名〕

①季節また時刻によって吹く風。万葉集6「―吹くべくなりぬ」

②ちょうどよい頃に吹く順風。謡曲、高砂「四海波静かにて、国も治まる―」

[二]〔枕〕

(時つ風吹くということから)「ふけひ」にかかる。万葉集12「―吹飯ふけひの浜に出でゐつつ」

どき‐つ・く

〔自五〕

不安で胸がどきどきする。むなさわぎがする。「指名されるのではないかと―・く」

とき‐つ‐くに【時つ国】

四時をとおし、よく治まっている国。武家義理物語「太刀抜かずして治まる―久しき」

とき‐つくばこ【土岐筑波子】

江戸中期の歌人。本名、進藤茂子しげいこ。土岐頼房の妻。賀茂真淵門下(県門)の三才女の一人。自選の歌をもとにした「筑波子家集」がある。

⇒とき【土岐】

とき‐づけ【時付け】

時刻を書きしるすこと。転じて、使いや手紙などが特定の日時に着くように指定すること。日葡辞書「トキヅケヲスル」

とき‐つげ‐どり【時告鳥】

鶏の異称。為忠集「あけがたの―ともろともに」

とき‐つ・ける【説き付ける】

〔他下一〕[文]ときつ・く(下二)

さまざまに説いて自分の説に従わせる。ときふせる。

とき‐つづみ【時鼓】

時刻を知らせるために打つ鼓。

どきっ‐と

〔副〕

突然の出来事にひどく驚いて心臓が一瞬大きく鼓動するさま。心臓に衝撃を受けるほど驚きが大きいさま。「不意をつかれて―する」

とき‐つ‐どり【時つ鳥】

(「時鳥じちょう」の訓読)ホトトギスの異称。

とき‐どき【時時】

①(古くは清音)その時節時節。その時その時。〈日葡辞書〉。「―の花」

②(副詞的に)いつもではないが、時として。ときおり。まま。枕草子162「―は宿直とのいなども仕うまつるべけれど」。「―お目にかかります」

▷天気予報では、その現象が断続的に起こり合計時間が予報期間の2分の1未満のときをいう。「晴れ―曇り」

どき‐どき

運動・興奮・恐怖・不安などではげしく動悸どうきのするさま。「胸が―する」「心臓が―と打つ」

どぎ‐どぎ

①うろたえるさま。どぎまぎ。浮世草子、好色敗毒散「引く手あまたに―する時に」

②まぎらわすさま。まぎらわしいさま。浄瑠璃、心中二つ腹帯「―首尾を合はせて」

とき‐と‐して【時として】

①ある時には。場合によっては。たまに。時とすると。「春先でも―雪のちらつくことがある」

②(下に否定の語を伴い)少しの間も。ひとときも。方丈記「心念々に動きて―安からず」

とき‐と‐する‐と【時とすると】

場合によっては。ともすると。たまに。

とき‐うま【疾馬・駿馬】🔗⭐🔉

とき‐うま【疾馬・駿馬】

走ることの速い馬。しゅんめ。〈倭名類聚鈔11〉

ときえだ【時枝】🔗⭐🔉

ときえだ【時枝】

姓氏の一つ。

⇒ときえだ‐もとき【時枝誠記】

ときえだ‐もとき【時枝誠記】🔗⭐🔉

ときえだ‐もとき【時枝誠記】

国語学者。東京生れ。京城大・東大・早大教授。新たな言語理論として「言語過程説」を提唱。著「国語学史」「国語学原論」「日本文法」など。(1900〜1967)

時枝誠記

提供:毎日新聞社

⇒ときえだ【時枝】

⇒ときえだ【時枝】

⇒ときえだ【時枝】

⇒ときえだ【時枝】

とき‐おこ・す【説き起こす】🔗⭐🔉

とき‐おこ・す【説き起こす】

〔自五〕

説明を始める。「事の由来から―・す」

とき‐おと・す【説き落とす】🔗⭐🔉

とき‐おと・す【説き落とす】

〔他五〕

事情をよく説明して承知させる。説得する。

とき‐およ・ぶ【説き及ぶ】🔗⭐🔉

とき‐およ・ぶ【説き及ぶ】

〔自五〕

説明が進んでそのことにまでふれる。言及する。

とき‐おり【時折】‥ヲリ🔗⭐🔉

とき‐おり【時折】‥ヲリ

①時々。ときたま。「―便りがある」

②(近畿地方で)節日せちにちの総称。

とき‐か・う【解き替ふ・解き交ふ】‥カフ🔗⭐🔉

とき‐か・う【解き替ふ・解き交ふ】‥カフ

〔他下二〕

①帯・紐などを男女が互いに解く。解きかわす。万葉集3「しつはたの帯―・へて伏屋立て妻問ひしけむ」

②解いて形見に交換する。万葉集4「白 しろたえの袖―・へて還り来む月日をよみて行きて来ましを」

しろたえの袖―・へて還り来む月日をよみて行きて来ましを」

しろたえの袖―・へて還り来む月日をよみて行きて来ましを」

しろたえの袖―・へて還り来む月日をよみて行きて来ましを」

とき‐がし【時貸し】🔗⭐🔉

とき‐がし【時貸し】

一時的に金などを貸すこと。当座貸し。浄瑠璃、曾根崎「―に貸したるが三日四日に便宜びんぎせず」↔時借り

とき‐がしら【鬨頭】🔗⭐🔉

とき‐がしら【鬨頭】

鬨の声の初めの発声。すなわち「えいえい」の声。→鬨

とき‐かた【解き方】🔗⭐🔉

とき‐かた【解き方】

①事件・問題などの解決・解釈のしかた。解答の出し方。証明の方法。

②糸・紐などをほどく方法。

とき‐がね【時鐘】🔗⭐🔉

とき‐がね【時鐘】

時刻を知らせるために打つ鐘。また、その音。時の鐘。

とき‐がみ【解き髪】🔗⭐🔉

とき‐がみ【解き髪】

結髪をといた髪。ほぐした髪。

とき‐がらし【溶き芥子】🔗⭐🔉

とき‐がらし【溶き芥子】

芥子の粉末を水で溶いたもの。

とき‐がり【時借り】🔗⭐🔉

とき‐がり【時借り】

一時的に金などを借りること。当座の借り。傾城買四十八手「一両はやり手の―をかへし」↔時貸し

とき‐かわ・す【解き交す】‥カハス🔗⭐🔉

とき‐かわ・す【解き交す】‥カハス

〔他四〕

帯・紐などを、男女が互いに解き合う。万葉集10「高麗錦こまにしき紐―・し天人あめひとの妻問ふ夕よいぞわれも偲はむ」

とき‐きか・せる【説き聞かせる】🔗⭐🔉

とき‐きか・せる【説き聞かせる】

〔他下一〕[文]とききか・す(下二)

事の道理を言ってきかせる。よくわかるように説明して聞かせる。「諄々じゅんじゅんと―・せる」

とき‐ぎぬ【解き衣】🔗⭐🔉

とき‐ぎぬ【解き衣】

縫糸を解きほぐした着物。ときごろも。

⇒ときぎぬ‐の【解き衣の】

ときぎぬ‐の【解き衣の】🔗⭐🔉

ときぎぬ‐の【解き衣の】

〔枕〕

「みだる」にかかる。万葉集10「―思ひ乱れて何時しかとわが待つ今夜」

⇒とき‐ぎぬ【解き衣】

とき‐ぎり【時切り】🔗⭐🔉

とき‐ぎり【時切り】

時刻に前もって制限をつけること。歌舞伎、桑名屋徳蔵入船物語「―の船ぢや」

とき‐ぎれ【時切れ】🔗⭐🔉

とき‐ぎれ【時切れ】

人の往来が一時とだえること。また、その時。人情本、柳横櫛「四辺の人の―をうかがひ」

とき‐ぐし【解き櫛】🔗⭐🔉

とき‐ぐし【解き櫛】

髪をとくための歯のあらい櫛。

とき‐けんじょう【時献上】‥ジヤウ🔗⭐🔉

とき‐けんじょう【時献上】‥ジヤウ

江戸時代、四季ときどきに、諸大名が国産品などを将軍に献上したこと。また、その献上物。

とき‐ごろも【解き衣】🔗⭐🔉

とき‐ごろも【解き衣】

(→)「ときぎぬ」に同じ。

とき‐さ・く【解き放く】🔗⭐🔉

とき‐さ・く【解き放く】

〔他下二〕

解きはなつ。解きほどく。允恭紀「ささらがた錦のひもを―・けて」

とき‐ざけ【時鮭】🔗⭐🔉

とき‐ざけ【時鮭】

春から初夏の時期外れに沿岸で漁獲されるサケ。アキアジ(秋味)にくらべ、脂がよくのり美味で珍重される。ときしらず。

とき‐ざし【時指し】🔗⭐🔉

とき‐ざし【時指し】

時刻を示すこと。時刻を指定すること。日葡辞書「トキザシヲシテマイル」

とき‐さと・す【説き諭す】🔗⭐🔉

とき‐さと・す【説き諭す】

〔他五〕

道理を説明して言いきかせる。説諭せつゆする。

とき・じ【時じ】🔗⭐🔉

とき・じ【時じ】

〔形シク〕

①時が定まっていない。その時節でない。万葉集4「何時も何時も来ませわが背子―・じけめやも」

②時を限らずいつでもある。常に行われる。万葉集1「み芳野の耳我の山に―・じくそ雪はふるとふ」

ときじく‐の‐かくのこのみ【非時香菓】🔗⭐🔉

ときじく‐の‐かくのこのみ【非時香菓】

(夏に実り、秋冬になっても霜に堪え、香味がかわらない木の実の意)タチバナの古名。古事記中「其の―は是れ今の橘なり」

とき‐しまれ【時しまれ】🔗⭐🔉

とき‐しまれ【時しまれ】

「時しもあれ」の約。

とき‐し‐も【時しも】🔗⭐🔉

とき‐し‐も【時しも】

(シは強めの助詞)ちょうどその時。折も折。謡曲、小袖曾我「―ころは建久四年、五月半の富士の雪」

⇒ときしも‐あれ【時しもあれ】

広辞苑に「とき」で始まるの検索結果 1-50。もっと読み込む